BAB II

SIFAT DASAR KULIT IKAN KAKAP

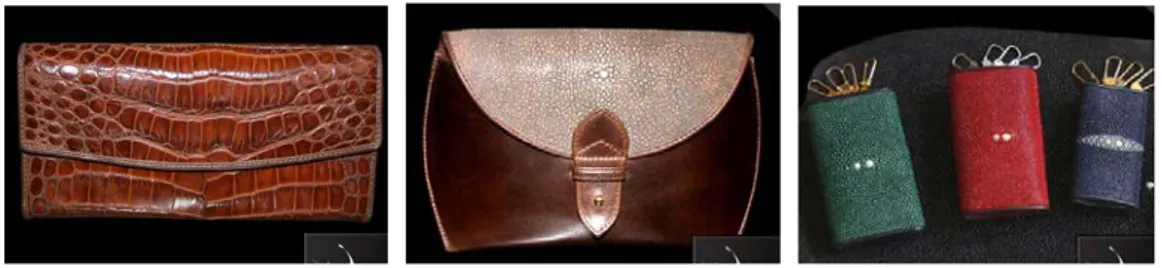

Sampai saat ini, kulit ikan masih terdengar asing untuk disejajarkan dengan kulit kambing, kulit sapi, kulit ular, atau kulit reptil sebagai material bahan baku produk, seperti produk fesyen layaknya tas, sepatu, jaket, dan lain-lain, juga produk-produk lain. Padahal sebenarnya kulit ikan sudah lama diteliti dan dieksplor untuk dijadikan material alternatif pengganti material kulit lainnya yang harganya relatif tinggi. Di Indonesia, kulit ikan memiliki ketersediaan yang melimpah karena ikan merupakan salah satu komoditi industri pangan utama. Oleh karena itu, selain memiliki keunikan tersendiri, harga kulit ikan juga dapat ditekan sekecil mungkin karena jumlahnya sangat banyak dan dapat dihasilkan secara kontinu (terus-menerus). Kulit ikan yang sudah banyak diaplikasikan pada produk, meskipun masih dijual terbatas, adalah kulit ikan pari.

Gambar 2.1 Dompet, tas, dan key holder dari kulit ikan pari (Sumber: Gallery Parri, Yogyakarta)

Selain kulit ikan pari, saat ini Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta telah mengembangkan teknologi penyamakan untuk kulit ikan lainnya seperti kerapu dan kakap. Ikan kakap adalah ikan yang banyak diproduksi dalam bentuk filet dimana kulitnya hanya diolah menjadi kerupuk atau menjadi limbah yang belum termanfaatkan.

2.1 Struktur Kulit Ikan

Berbeda dengan kulit hewan ternak, kulit ikan dalam kehidupannya di perairan/lautan berfungsi sebagai jaringan pembatas, sebagai perlengkapan bagian individu yang membedakan antar organisme dengan lingkungannya.3 Kulit ikan beserta struktur aksesorisnya, membentuk dan menutup seluruh tubuh ikan untuk kontak dengan lingkungan luarnya. Kulit ikan juga memelihara kontinyuitas dengan membran mukus dalam mulut dan lubang permukaan makroskopik pada seluruh tubuh ikan. Kulit terbentuk sebagai fungsi pertahanan dan menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai metabolisme tubuh.

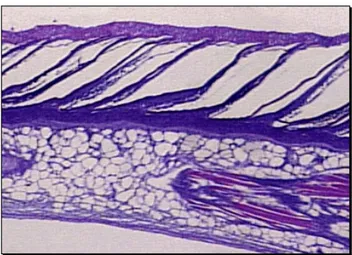

Gambar 2.2 Penampang struktur kulit ikan (Sumber: www.google.com)

Struktur kulit ikan, seperti binatang vertebrata lainnya, terdiri dari dua lapisan utama. Pada bagian luar terdapat epidermis dan pada bagian dalamnya terdapat dermis yang disebut Corium. Lapisan ini sangat berbeda, tidak hanya dalam posisinya, tetapi juga dalam asal-usul, struktur, karakter, dan fungsinya. Epidermis terbentuk dari ectoderm embrio. Pada binatang sederhana, epidermis adalah struktur sederhana yang berisi lapisan tunggal sel-sel (simple epithelium). Pada Cyclotomes dan binatang vertebrata tinggi, epidermis mempunyai komposisi berlapis-lapis (stratified epithelium). Lapisan ini bervariasi tergantung pada spesies, bagian tubuh, danumur ikan. Sebagai contoh, pada ikan-ikan kecil

(Osmerus), epidermis tebal dibagian kepala dan belakang, berisi dua belas sampai

lima belas lapisan, tetapi tipis di bagian sisi tubuh dan sangat tipis di bagian sirip yang hanya terdiri dari empat atau lima lapisan saja.

2.2 Kulit Ikan Basah

Material kulit ikan yang akan dibahas lebih jauh dan dijadikan bahan eksperimen dalam penelitian ini adalah material kulit ikan kakap yang berasal dari limbah industri pengolahan filet ikan. Ikan yang diolah pada industri ini lebih tepatnya disebut ikan kakap merah (Giant seaperch/Barramundi). Ikan kakap yang merupakan bahan olahan organik menghasilkan limbah berupa kulit ikan kakap yang juga bersifat organis. Seperti bahan organik lainnya, kulit ikan kakap memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga seringkali disebut kulit ikan basah. Karena kadar airnya yang tinggi tersebut, kulit ikan basah ini cepat sekali mengalami pembusukan. Proses pembusukan ini disebut autolisis. Autolisis ditandai dengan melunaknya kulit yang diikuti dengan timbulnya bau yang kurang enak. Proses tersebut akan semakin berkembang hingga akhirnya butiran sisik akan terlepas satu per satu. Apabila sudah mencapai tahap demikian, maka kulit tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi.

Proses pembuatan filet ikan sendiri menuntut bahan baku ikan segar berkualitas dengan berat minimal 2 kg. Oleh karena itu ukuran limbah kulit ikan yang akan dijadikan bahan eksperimen cukup besar untuk ukuran kulit ikan yaitu dengan lebar minimal 20x10 cm. Pada saat-saat tertentu terdapat ikan dengan berat mencapai 15 kg sehingga didapatkan kulit dengan lebar mencapai 40-50 cm. Namun ukuran yang besar tersebut juga terkadang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena ada bagian-bagian yang tergores atau lecet pada saat proses pengulitan atau proses penyesetan yaitu proses pemisahan kulit dari daging ikan.

Gambar 2.4 Proses pengulitan atau penyesetan kulit ikan kakap

Dalam industri filet, pemisahan daging dari kulit ikan dilakukan dengan pisau khusus filet oleh tenaga kerja berpengalaman untuk menghindarkan tingginya daging yang terbuang dan juga untuk memperoleh bentuk yang baik. Untuk menghindari terjadinya luka pada kulit, maka pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam pada bagian sisinya namun tumpul pada bagian ujungnya, sehingga tidak akan menusuk dan merusak kulit. Pada saat pengulitan, akan sangat tampak adanya daerah perbatasan antara daging yang berwarna kemerahan dengan kulit yang berwarna putih. Proses pemisahan kulit dari daging ini juga harus dilakukan dalam irisan searah dengan kekebalan teratur untuk memperoleh filet segar dengan bentuk seragam.

Gambar 2.5 Proses penyesetan dilakukan secara searah

Karena pemisahan kulit terutama untuk memperoleh kualitas daging yang baik, maka hasil kulit ikan yang diperoleh kurang diperhatikan ketebalannya, sehingga kulit ikan sangat mungkin berlubang dan tergores pisau. Kondisi kulit yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh keterampilam karyawan bagian seset kulit atau pengulitan. Pada bagian tengah ikan, guna mengejar ketebalan daging maksimal, biasanya terjadi goresan atau luka pada kulit. Sedang pada bagian atas dan ekor ikan pada umumnya terjadi kekurang telitian karena kondisi filet yang basah dan licin. Kondisi ini akan mengakibatkan kualitas kulit pada penyamakan kurang bagus karena luas penampang kulit menjai lebih kecil atau sempit.

Gambar 2.6 Luka atau goresan pada bagian tengah kulit ikan yang telah melalui proses pengulitan atau penyesetan

Untuk memperoleh kulit ikan dengan kualitas bagus, harus dilakukan pengulitan dengan teratur dan hati-hati, namun di satu sisi industri filet juga dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan proses produksi filet demi efisiensi waktu

produksi. Oleh karena itu harus dilakukan kombinasi dan diperlukan koordinasi yang tepat antara ketelitian dan kecepatan sehingga selain dapat meminimalisasi daging yang terbuang, juga didapatkan kulit ikan dengan kualitas yang baik.

2.3 Proses Pengawetan

Kulit ikan basah memiliki sifat yang sangat sensitif, sekali terkena hujan, air, atau lembab, kulit-kulit tersebut bisa rusak. Selain itu kulit ikan yang belum disamak ini tidak memiliki kelenturan yang tinggi sehingga mudah robek. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kualitas kulit tetap terjaga dengan baik, maka pengulitan dilakukan pada saat kondisi ikan masih segar. Penundaan waktu pengulitan akan menyebabkan penurunan kualitas kulit karena terjadi pembususkan atau biasa disebut autolisis.

Setelah melalui proses pengulitan, kulit ikan sebaiknya langsung disamak. Namun proses penyamakan akan lebih efisien jika dilakukan dalam jumlah besar atau banyak sekaligus. Oleh karena itu penyamakan dilakukan setelah kulit mentah terkumpul dalam jumlah yang cukup. Adanya tenggang waktu antara proses pengulitan dengan proses penyamakan ini menyebabkan proses pengawetan ini menjadi tahap yang sangat penting untuk menjaga kulit agar tidak membusuk sebelum proses penyamakan. Pengawetan kulit ikan harus dilakukan selambat-lambatnya 3-4 jam setelah pengulitan selesai, bahkan semakin cepat semakin baik. Pengawetan dilakukan dengan tujuan membuat kulit mentah menjadi tahan terhadap pembusukan atau kerusakan mikro organisme hingga dilakukannya proses penyamakan. Ada beberapa metode pengawetan kulit mentah, yaitu pengawetan jangka pendek untuk 3-4 hari, jangka menengah untuk 1-2 minggu, dan jangka panjang untuk 1-2 bulan.

Proses Pengulitan penimbunan Proses Penyamakan

Proses Pengawetan

Bagan 2.1 Proses pengawetan yang dilakukan diantara proses pengulitan dan proses penyamakan kulit ikan

2.3.1 Pengawetan Jangka Pendek

Sebelum pengawetan jangka pendek dilakukan, terlebih dahulu kulit dibersihkan dari kotoran dan sisa daging yang masih melekat. Selanjutnya, 1 liter air dengan 200 g Kaporit dicampur. Campuran bahan kimia tersebut disemprotkan secara merata pada permukaan bagian dalam (permukaan yang menempel pada daging) dari tiap lembar kulit tersebut. Kulit-kulit yang telah disemprot selanjutnya ditumpuk pada papan rata yang telah dilapisi dengan plastik, dengan posisi permukaan bagian dalam berada di bawah (menghadap papan). Tumpukan kulit sebaiknya tidak terlalu tinggi, yaitu tidak lebih dari setengah meter atau kurang lebih tiga lembar kulit.

Apabila tidak tersedia kaporit, ada beberapa bahan kimia lain yang dapat menggantikan fungsi kaporit. Beberapa bahan kimia tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sodium Penta Clorphenate

Cara penggunaannya, mula-mula kulit mentah dimasukkan ke alam ember, kemudian ditambahkan air sebanyak 50% dari berat kulit (jika kulit 1 kg maka berat air 500 g) dan Sodium Penta Clorphenate 0,05% (5 g setiap 1 kg kulit). Kulit direndam atau diaduk-aduk selama 30 menit, kemudian diangkat, ditiriskan, dan ditumpuk.

b. Biquanidine Hydrochlorida (Ventocil)

Biquanidine Hydrochlorida konsentrasi 10% disemprotka pada permukaan bagian dalam kulit (bagian yang menempel pada daging) secara merata, kemudian ditumpuk. Pengawetan dengan Biquanidine Hydrochlorida ini dapat mempertahankan kulit mentah selama kurang lebih empat hari.

2.3.2 Pengawetan Jangka Menengah

Kulit yang telah bersih dari kotoran dan daging dimasukkan ke dalam campuran yang terdiri dari 30% air (persentase dihitung berdasarkan berat kulit setelah dibersihkan), 3% Natrium Sulphit, dan 1% Asam Asetat (asam cuka) dengan pH 4,5-4,7. Kulit direndam dalam campuran tersebut selama 60 menit kemudian diangkat, ditiriskan, dan ditumpuk.

2.3.3 Pengawetan Jangka Panjang

Kulit yang telah bersih dimasukkan ke dalam larutan garam dengan kepekatan kurang lebih 25o Be, yang dapat dibuat dengan mencampurkan air 200% dan garam 30% (berdasarkan berat kulit mentah bersih). Perendaman dalam larutan garam tersebut dilakukan selama kurang lebih 15 jam. Kemudian kulit diangkat dan ditiriskan hingga tidak ada lagi air yang menetes. Selanjutnya, kulit tersebut ditaburi secara merata campuran antara garam 2,5%, Soda abu 0,5%, dan Nafthalen 0,5%. Kulit diletakkan diatas papan yang rata dengan permukan kulit bagian luar menghadap ke atas. Penumpukan kulit dilakukan hingga sebanyak kurang lebih 30 lembar.

2.4 Proses Penyamakan

Proses penyamakan sederhana biasanya dilakukan pada penyamakan kulit skala kecil (industri kecil atau rumah tangga). Alat alat yang dipergunakan dalam proses penyamakan kulit ikan dapat berupa seperangkat peralatan modern ataupun seperangkat peralatan yang sederhana. Dengan peralatan yang sederhana bukan

berarti hasil akhirnya menjadi lebih buruk, namun dengan peralatan sederhana tersebut proses penyamakan tersebut juga dapat dilakukan secara tepat guna, murah, dan dapat dengan mudah dimodifikasikan. Apabila penyamakan dilakukan dalam skala besar, maka penggunaan peralatan yang modern jelas akan sangat membantu dalam menciptakan efisiensi proses.

Proses penyamakan sederhana dilaksanakan dalam beberapa tahapan proses. Tiap tahapan proses tersebut terdiri atas bagian-bagian proses yang saling terkait satu sama lain, walaupun tujuan proses berbeda. Namun demikian, pada akhirnya akan menghasilkan kulit siap pakai seperti yang diharapkan. Setiap proses yang dilakukan harus dapat memenuhi standar kontrol yang telah ditentukan. Kegagalan salah satu tahapan proses akan menyebabkan kegagalan pada proses yang lain,sehingga kualitas produk akhir proses penyamakan tersebut juga akan menyimpang dari yang diharapkan.

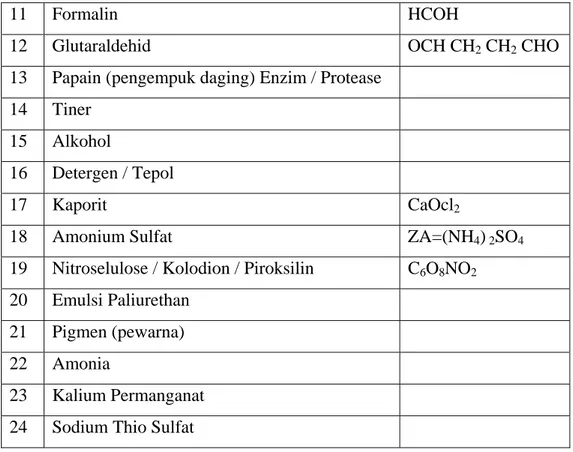

Selama proses pengolahan kulit ikan ini, digunakan berbagai bahan kimia yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok bahan kimia umum dan kelompok

bahan kimia khusus. Kelompok bahan kimia umum dapat diperoleh di toko kimia,

toko besi, ataupun apotek. Yang termasuk bahan kimia umum dapat dilihat pada Tabel 2.1.

No. Nama Bahan Kimia Rumus Kimia

1 Kapur Ca(OH)2

2 Natrium Karbonat / Soda Abu Na2CO3

3 Natrium Bikarbonat / Soda Kue NaHCO3

4 Soda Api NaOH

5 Asam Formiat / Asam Semut HCOOH

6 Asam Oksalat COOH2

7 Asam Sulfat H2SO4

8 Natrium Bisulfit NaHSO3

9 Natrium Hipoklorit NaOCl

11 Formalin HCOH

12 Glutaraldehid OCH CH2 CH2 CHO

13 Papain (pengempuk daging) Enzim / Protease 14 Tiner

15 Alkohol

16 Detergen / Tepol

17 Kaporit CaOcl2

18 Amonium Sulfat ZA=(NH4) 2SO4

19 Nitroselulose / Kolodion / Piroksilin C6O8NO2

20 Emulsi Paliurethan 21 Pigmen (pewarna) 22 Amonia

23 Kalium Permanganat 24 Sodium Thio Sulfat

Tabel 2.1 Kelompok bahan kimia umum

Sedangkan kelompok bahan kimia khusus (produk paten) dapat diperoleh pada agen perwakilan yang ada, toko pengecer, atau pabrik-pabrik kulit. Yang termasuk bahan kimia khusus adalah:

a. Minyak kelapa atau kelapa sawit yang tersulfatasi. b. Minyak ikan yang disulfatasi atau sintesanya. c Minyak ikan yang disulfiasi atau sintesanya.

d. Minyak Lanolin (emulsi lemak wol) / Minyak kaki sapi.

e. Pewarna celup (cat asam, cat direk atau cat katun, dan cat reaktif). f. Naftalena sebagai bahan penyamak pembantu.

g. Bahan penyamak sintesis, mineral.

Proses penyamakan kulit pada dasarnya adalah kegiatan mengubah kulit mentah atau basah yang bersifat organis dan labil yang sangat cepat membusuk menjadi kulit tersamak (leather) yang sangat stabil untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan mempunyai nilai jual yang sangat signifikan. Garis besar tahapan kegiatan

dalam proses penyamakan kulit ikan yang dilakukan oleh Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta ini secara sederhana dapat dilihat pada Bagan 2.2 di bawah ini.

Perendaman / pencucian Pengapuran

Pembuangan sisik & sisa daging Pembuangan kapur & pencucian Pengikisan protein & lemak

Pencucian Pengasaman Penyamakan

Nabati sintan krom

Netralisasi

Peminyakan Fiksasi

Pewarnaan dasar

Pencucian Lapisan pewarna

Penambahan binder Pekerjaan fisik Lapisan laminasi – Plate – Pengampelasan Perapihan/finishing

Bagan 2.2 Proses penyamakan kulit ikan

Dapat dilihat pada bagan tersebut bahwa secara garis besar proses penyamakan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan bahan kimia utama yang digunakannya, yaitu:

2.4.1 Penyamakan Nabati

Penyamakan nabati menggunakan bahan penyamak berupa ekstrak tumbuh-tumbuhan, misalnya: mimosa, quebracho, gambir, akasia, dll. Kulit hasil samak nabati ini cukup ulet dan cukup kuat terhadap panas. Oleh karena itu kulit ikan hasil penyamakan ini dapat difinishing dengan plate yang panasnya mencapai 1000oC. Proses pemberian plate atau yang sering disebut plating ini adalah proses pemberian laminasi atau lapisan transparan yang berguna untuk menutup pori-pori kulit serta melindungi kulit dari air atau kelembaban yang berlebihan. Plate juga berfungsi untuk memperkuat struktur kulit.

Kulit ikan yang disamak dengan bahan nabati ini memiliki kecendrungan warna coklat, sehingga jika diberi pewarna warna apapaun hasil akhirnya tetap akan berwarna gelap dan kecoklat-coklatan. Oleh karena itu kulit dengan samak nabati ini paling cocok untuk produk yang menonjolkan warna-warna tanah atau gelap.

Gambar 2.7 Kulit hasil samak nabati setelah melalui proses plating

2.4.2 Penyamakan Mineral

Penyamakan mineral menggunakan mineral sebagai agensia penyamak, misalnya: krom, besi, zirkonium, dll. Mineral-mineral tersebut digunakan dalam bentuk garam. Mineral yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah mineral krom, yaitu mineral yang paling sering digunakan pada banyak proses penyamakan,

termasuk penyamakan kulit hewan ternak. Hal ini karena mineral krom memberikan hasil terbaik dibanding mineral-mineral lain. Kulit ikan hasil penyamakan dengan mineral krom memiliki tingkat keuletan dan kelenturan yang paling tinggi dibandingkan denga jenis penyamakan lain. Selain itu kulit ini juga memiliki daya tahan pada panas yang sangat tinggi sehingga tidak memiliki masalah saat akan dilakukan proses finishing dengan plate yang sangat panas. Sayangnya bahan penyamak berupa mineral krom ini tidak terlalu ramah terhadap lingkungan.

Kulit ikan hasil penyamakan krom memiliki kecendrungan warna biru. Misalnya jika diberi pewarna merah maka hasil akhir kulit akan berwarna keungu-unguan, dan jika diberi pewarna kuning maka hasil akhirnya akan berwarna kehijau-hijauan.

Gambar 2.8 Kulit hasil samak krom setelah melalui proses plating

2.4.3 Penyamakan Organik

Penyamakan organik mengunakan bahan penyamak organik seperti formaldehid, sintetik, dll pada proses penyamakannya. Pada penelitian ini bahan organik yang digunakan adalah bahan penyamak sintan. Kulit hasil samak sintan memiliki karakter yang sangat berbeda dibading penyamakan nabati maupun penyamakan mineral. Baik dalam hal keuletan, kelenturan, maupun ketahan terhadap panas,

kulit hasil penyamakan sintan memiliki kualitas yang sangat rendah. Karena ketidak tahanannya terhadap panas, kulit hasil penyamakan ini tidak dapat diberi finishing dengan cara plating. Hal ini karena kulit akan mengkerut dan rusak strukturnya saat terkena plate yang panasnya mencapai 1000oC.

Namun dalam hal warna, kulit hasil samak sintan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan penyamakan lain. Kecenderungan warna kulit samak sinta yang putih membuat kulit ini dengan mudah menerima warna jenis apapun tanpa merubah hasil akhirnya. Jika diberi warna merah maka hasil akhirnya tetap merah, kuning tetap kuning, biru tetap biru, berlaku juga untuk warna-warna lain, termasuk warna-warna muda. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa kulit ikan dengan samak nabati ini meski kualitas strukturnya buruk namun kaya akan warna.

Gambar 2.9 Kulit hasil samak sintan setelah melalui proses plating

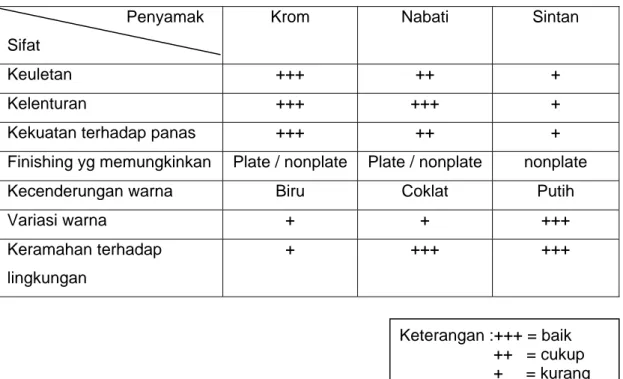

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara kulit ikan hasil samak krom, nabati, dan sintan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dibandingkan pada Tabel 2.2. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kulit dengan bahan penyamak sintan memiliki sifat dan karakter yang paling berbeda dibandingkan kulit-kulit hasil penyamak lain.

Penyamak Sifat

Krom Nabati Sintan

Keuletan +++ ++ +

Kelenturan +++ +++ +

Kekuatan terhadap panas +++ ++ +

Finishing yg memungkinkan Plate / nonplate Plate / nonplate nonplate

Kecenderungan warna Biru Coklat Putih

Variasi warna + + +++ Keramahan terhadap lingkungan + +++ +++ Keterangan :+++ = baik ++ = cukup + = kurang

Tabel 2.2 Perbandingan sifat kulit hasil samak krom, nabati, dan sintan

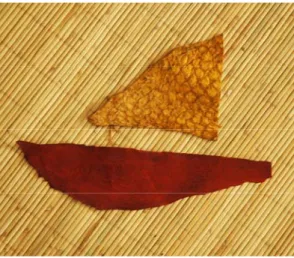

2.5 Penggunaan Material Kulit Ikan Tersamak

Kulit ikan tersamak yang telah diproses sampai akhir hingga plating memiliki struktur dan tekstur yang hampir sama dengan kulit hewan ternak tersamak seperti kulit kambing atau kuli sapi. Hal ini disebabkan kulit ikan ini diperlakukan hampir sama dengan kulit hewan ternak. Tekstur kantung sisik yang menjadi ciri khas kulit ikan ini diabaikan dan ditutup dengan lapisan plate hingga halus permukaannya pun sama seperti kulit kambing tersamak. Bedanya, kulit ikan memiliki pola-pola yang terbentuk dari kantung sisik. Kulit kambing atau sapi juga dapat dicetak dengan pola menyerupai pola sisik kulit ikan tersebut, sehingga tidak menjadi sebuah keistimewaan tersendiri. Kulit ikan yang telah tersamak dengan kulit kambing yang dicetak dengan pola sisik ikan tidak terlihat beda, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Kulit ikan tersamak dan kulit kambing yang dicetak dengan pola sisik ikan, tidak terlihat beda

Material kulit ikan tersamak yang telah diteliti dan dijadikan bahan eksperimen juga telah diuji coba dengan diterapkan sebagai material bahan baku produk. Sayangnya pemanfaatkan material ini sebagai bahan baku produk hanya terbatas pada produk-produk fesyen seperti jaket, sepatu, tas, dompet, dan ikat pinggang (Gambar 2.11). Dan karena ukurannya yang kecil, material ini hanya menjadi material komplemen, bukan bahan baku utama produk sehingga karakter kulit ikan tidak terlihat menonjol. Selain itu, material kulit ikan kakap ini diperlakukan sama seperti kulit ternak sehingga karakter kulit ikan yang memiliki keunikan tersendiri justru tenggelam dan tidak terlihat bedanya dengan kulit ternak lain seperti kulit sapi atau kulit kambing. Padahal dengan teksturnya yang unik, material ini sangat potensial untuk dijadikan bahan baku industri lain seperti furnitur, elemen estetis interior rumah dan mobil, houseware, office tool, dan lain-lain.