TUGAS AKHIR

PENENTUAN LAMA WAKTU ISTIRAHAT

BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN

PENDEKATAN FISIOLOGIS

( Studi Kasus: Pabrik Minyak Kayu Putih Krai )

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi S-1 Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Sarwo Widodo

D 600 020 064 02.6.106.03064.5.064JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

PENENTUAN LAMA WAKTU ISTIRAHAT

BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN

PENDEKATAN FISIOLOGIS

( Studi Kasus: Pabrik Minyak Kayu Putih Krai )

Telah diterima dan disahkan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi S-1 Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hari/Tanggal :

Disusun Oleh: Sarwo Widodo

D 600 020 064 02.6.106.03064.5.064

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

HALAMAN PENGESAHAN

PENENTUAN LAMA WAKTU ISTIRAHAT

BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN

PENDEKATAN FISIOLOGIS

( Studi Kasus: Pabrik Minyak Kayu Putih Krai )

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada SidangPendadaran Tingkat Sarjana Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari/Tanggal : 2008 Jam : WIB

Mengesahkan,

Dewan Penguji, Tanda Tangan,

1. Sari Murni, ST. MT ………

Ketua

2. Siti Nandiroh, ST ………

Anggota

3. ir. Muhammad Musrofi ………

Anggota

4. Eko Setiawan, ST. MT ………

Anggota

Mengetahui:

. Dekan Fakultas Teknik Ketua Jurusan Teknik Industri

KATA PENGANTAR

ِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا

ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا

ِﷲا

ِﻢْﺴِﺑ

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: ”Penentuan Lama Waktu Istirahat Berdasarkan Beban Kerja Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Fisiologis”.

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Sri Widodo, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Munajat Tri Nugroho, ST. MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri. 3. Ibu Sari Murni, ST. MT selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia

membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Siti Nandhiroh, ST selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini

6. Bapak Haris Setiana S.si, selaku Asisten Manager PMKP Krai dan Bapak Nyomo selaku Kaur Pabrik, yang telah membimbing penulis, serta para pekerja PMKP Krai yang rela menyediakan waktu buat penelitian ini.

7. Ibuku tercinta, Adikku Kokok, Nisa, Ais, Khansa; terima kasih atas dukungan dan do’anya.

8. Temen kos tak bernama, Boz Jack, Kakak Perot, Boz Suko, Yazid, Londo, Tile topik, Umar ”KEMPIK” Isnanto, anak-anak ”Jack Style” sukses buat albumnya, mbolonz, laktong.

9. PLUTO FC One, Ma’ruf, Kijan, Kipli, Racoen, Pay, Anom, Lilik, Papink, Benho, Weny, Jafar, Damas, Wa2n, Lutor, Bayu, Saprol, Ntis, Boel.

10. Imapass community; Hatim ”Plencing”, Kris ”Ucil”, Burhan ”Tele”, Arif ”Jembat”, Yanto ”Kewan”, As’ad ”Arab”, Huda ”simbah”, Widhi ”Singo”, Eko ”Adul”, Mpok Hegel; ”Megono Agustin memang mak nyus...”. 11. Teman-teman KANTIN ’02; PLO, Chikung, Jembat, Samidi, Mblenk,

Jacky, Racoen, Udin Kecil, Ntis, Kriyip, Kodo, Cepy, Chemed, Woro, Jenggot, Tegal, Kampret; kebersamaan selalu menyenangkan.

12. Dona, Dony, Omponk, Ro’ot, Sodron, Wahyu, Warkam, Komenk, Bogel, Darto, Denggel, Komandan Arif, Kak Kun, Comalia, Ta’em, Tiu-tiu, Desti, Nida Al Wafa, Mumun, Sudesti Sri Linuwih ”Terima kasih atas dukungan dan semangatnya”.

13. Teman-teman Teknik Industri angkatan 2002 semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan didalamnya, untuk itu penulis mengharapkan saran, kritik dan tegur sapa dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan Teknik Industri serta pembaca pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2008

MOTTO

Hidup itu sulit, maka berpikirlah untuk hidup. (Banoe Mieyan.S)

Pendidikan bukanlah bekal untuk hidup tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri

(John Dawey)

Jika Hidup Kita tersungkur, ada dua pilihan Tetap Tersungkur atau Bangkit Kembali

(Ahmad Muhyidin, ST)

Jika kita tidak bisa memberikan kebahagian dengan harta buat orang lain, berilah kebahagian bagi mereka dengan sikap dan senyum ramah kita.

(James Dient)

Dalam menentukan pilihan kita tidak hanya mengandalkan pikiran, tapi pengalaman adalah yang terbaik.

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur, sayang, hormat, cinta dan baktiku serta rasa tanggung jawabku selama ini terutama kepada:

Allah SWT sang pencipta dan pemberi rahmat bagi seluruh alam.

Kedua orang tuaku (Alm. Radu Sarwono dan Richanah)

Adikku Kokok, Nisa, Khansa, serta saudara-saudaraku terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Teman-teman Teknik Industri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

MOTTO ... viii

PERSEMBAHAN ... ix

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

ABSTRAKSI ... xvii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Batasan Masalah ... 3

1.4 Tujuan Penelitian ... 4

1.5 Manfaat Penelitian ... 4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Ergonomi ... 7

2.2 Definisi Ergonomi ... 8

2.3 Tujuan Ergonomi ... 9

2.4 Konsep Keseimbangan dalam Ergonomi ... 9

2.5 Beban Kerja ... 12

2.6 Pemulihan Energi Saat Istirahat ... 19

2.7 Tinjauan Pustaka ... 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian ... 27

3.2 Metode Pengumpulan Data ... 27

3.3 Identifikasi Data ... 28

3.4 Jalannya Penelitian ... 29

3.5 Metode Pengolahan Data dan Analisa Data ... 30

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah ... 35

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 4.1 Pengumpulan Data ... 36

4.2 Pengolahan Data ... 36

4.2.1 Penilaian Beban Kerja dengan Metode Tak langsung ... 37

4.2.2 Penilaian Beban Kerja dengan Metode Langsung ... 51

4.3 Analisa Perhitungan ... 59

4.3.1 Penilaian Beban Kerja dengan Metode Tak langsung ... 59

4.3.2 Penilaian Beban Kerja dengan Metode Langsung ... 62

4.3.3 Perbandingan Hasil Penilaian Beban Kerja ... . 62

4.3.4 Penilaian Waktu Istirahat Untuk Pendekatan Fisiologis ... 64

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 65

DAFTAR TABEL

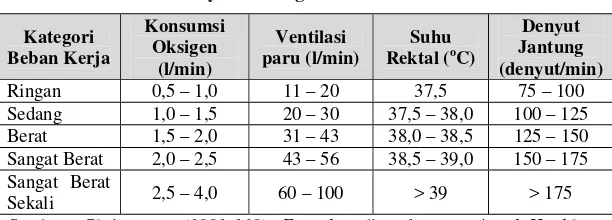

Tabel 2.1 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, Respirasi, Suhu Tubuh dan Denyut Jantung.

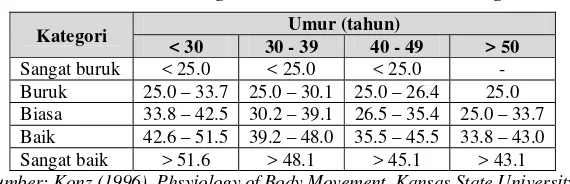

Tabel 2.2 Konsumsi Oksigen Maksimum (VO2 max) mL/ (Kg-min) Tebel 2.3 Klasifikasi Berat Ringan Beban Kerja Berdasar % CVL

Tabel 4.1 Data Waktu 10 denyut Nadi Kelompok Kerja Bagian Persiapan Bahan Baku.

Tabel 4.2 Perhitungan Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Persiapan Metode 10 Denyut

Tabel 4.3 Rekapitulasi Denyut Nadi Kelompok Kerja Bagian Persiapan Tabel 4.4 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Bagian Persiapan per 30 Detik Tabel 4.5 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Bagian Persiapan per Menit Tabel 4.6 Hasil Penilaian Metode Tak Langsung Tenaga Bagian Persiapan Tabel 4.7 Data Waktu 10 denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan Tabel 4.8 Perhitungan Denyut Nadi Tenaga Bagian Pengolahan Metode 10

Denyut

Tabel 4.9 Rekapitulasi Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan Tabel 4.10 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan per 30

Detik

Tabel 4.11 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Pengolahan per Menit

Tabel 4.13 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Persiapan dalam cc Tabel 4.14 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Persiapan dalam

L/Min

Tabel 4.15 Hasil Penilaian Metode Langsung Kelompok Tenaga Bagian Persiapan

Tabel 4.16 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan dalam cc

Tabel 4.17 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan dalam L/Min

Tabel 4.18 Hasil Penilaian Metode Langsung Kelompok Tenaga Pengolahan Tabel 4.19 Hasil Penilaian Beban Kerja Metode Tak Langsung

DAFTAR GAMBAR

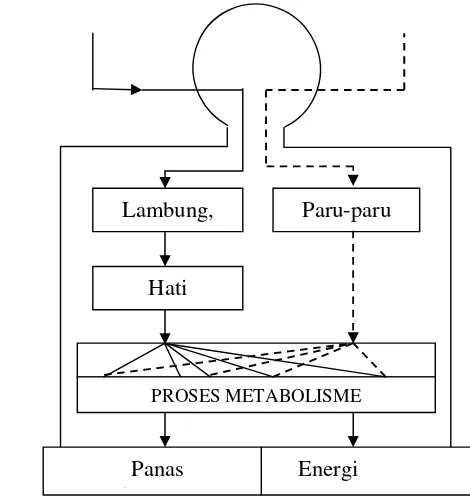

Gambar 2.1 Konsep Dasar Keseimbangan dalam ergonomi Gambar 2.2 Proses Metabolisme Tubuh

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 4.1 Grafik Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Persiapan Gambar 4.2 Grafik Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan Gambar 4.3 Grafik Rerata Denyut Nadi Kerja

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Pemulihan energi sangat penting diperhatikan karena selama proses kerja terjadi kelelahan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemulihan energi adalah istirahat. Pekerja dengan beban kerja berat membutuhkan periode dan frekuensi istirahat yang berbeda dengan pekerja dengan beban kerja yang ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lamanya waktu istirahat berdasar beban kerja pada dua tempat kerja yang berbeda yaitu pada stasiun Persiapan dan stasiun Pengolahan. Pengamatan perbedaan beban kerja berdasarkan denyut nadi dan konsumsi oksigen..

Dari hasil perhitungan untuk rerata denyut nadi kerja dan beban kardiovaskuler ( % CVL) pada stasiun persiapan adalah 99.85 denyut/menit dan 28,64% sehingga tergolong dalam kategori beban kerja ringan,karena (99.85< 100 denyut/menit dan 28.64< 30 %. Dan dari perhitungan total metabolisme diperoleh nilai 392.46 Kkal/jam sehingga masuk dalam kategori beban kerja berat karena (392.46>350 – 500 Kkal/jam) Sedangkan Pada stasiun pengolahan diperoleh rerata denyut nadi kerja dan beban kardiovaskuler ( % CVL) 99.89 denyut/menit dan 25.23 % yang tergolong dalam kategori beban kerja ringan. Sedangkan dari perhitungan total metabolisme diperoleh nilai 383.645 Kkal/jam yang masuk dalam kategori beban kerja berat.

Penentuan waktu istirahat berdasarkan beban kerja ditentukan dengan pendekatan fisiologis. Berdasarkan pendekatan fisiologis menyatakan bahwa waktu istirahat saat ini sudah cukup memadai, sehingga tidak dibutuhkan waktu penambahan waktu istirahat pada kedua sistem kerja tersebut. (Rt=0). Waktu istirahat saat ini sebesar 60 menit..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan kerja dipengaruhi oleh salah satu faktor diantaranya adalah faktor kerja fisik (otot). Kerja fisik ( beban kerja) mengakibatkan pengeluaran energi, sehingga berpengaruh pada kemampuan kerja manusia. Untuk mengoptimalkan kemampuan kerja, perlu diperhatikan pengeluaran energi pemulihan energi selama proses kerja berlangsung. Faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran energi selama bekerja antara lain adalah cara pelaksanaan kerja, kecepatan kerja, sikap kerja dan kondisi lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi pemulihan energi antara lain adalah lamanya waktu istirahat, periode istirahat, dan frekuensi istirahat.

dengan beban kerja berat tentunya membutuhkan periode dan frekuensi yang berbeda dengan pekerja yang bekerja dengan beban kerja ringan. Apabila lamanya waktu istirahat tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan akan menyebabkan pekerja berada dalam kondisi yang tidak optimal. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan dampak yang negatif, seperti waktu pengerjaan yang lebih lama, terjadinya produk cacat, timbulnya kecelakaan kerja dan sebagainya.

Pabrik Minyak Kayu Putih Krai di bawah koordinasi Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Non Kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah sebuah industri yang menghasilkan produk berupa minyak kayu putih. Proses pengolahan ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya adalah proses pengisian daun kedalam ketel daun, kemudian dilakukan proses destilasi, pendinginan, dan yang terakhir adalah proses pemisahan air dan minyak kayu putih. Penelitian ini difokuskan pada bagian stasiun persiapan dan stasiun pengolahan. Kondisi yang nyata pada stasiun persiapan adalah pekerja bekerja berada dalam lingkungan yang panas dengan posisi berdiri, sedangkan pada stasiun pengolahan bekerja pada ruangan yang berventilasi kurang baik, sehingga dari penelitian ini dapat mengetahui tingkat beban kerja dari masing-masing pekerja di kedua stasiun dari faktor lingkungan kerja tersebut.

meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, dan status gizi,) dan faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, kepuasan,). Sedangkan faktor eksternal beban kerja meliputi, tugas-tugas (kompleksitas pekerjaan, tanggung jawab dan sebagainya, organisasi kerja (waktu kerja, shift kerja, sistem kerja dan sarana kerja) dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan kerja fisik, kimia, biologis dan psikologis)

Berdasar kedua tempat kerja tersebut, dimana beban kerja dan lingkungan kerja berbeda, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menentukan lamanya waktu istirahat berdasar beban kerja dan lingkungan kerja tersebut, sehingga diperoleh penentuan waktu istirahat optimal untuk kedua tempat kerja tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana beban kerja pekerja di Pabrik Minyak Kayu Putih Krai? 2. Berapa waktu istirahat yang optimal berdasarkan beban kerja dari

pekerja?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan masalah ini tidak melebar jauh dari fokus permasalahan, maka perlu batasan masalah, antara lain :

2. Di penelitian ini faktor yang mempengaruhi beban kerja hanyalah faktor internal yaitu umur.

3. Penilaian beban kerja dilakukan berdasarkan metabolisme tubuh yang meliputi asupan oksigen, denyut nadi atau jantung.

4. Penentuan lama waktu istirahat menggunakan pendekatan fisiologis dan pendekatan psikologis.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menilai beban kerja pekerja dan mengklasifikasi beban kerja dengan membandingkan dengan beban kerja standar..

2. Mengetahui tingkat konsumsi energi bagi pekerja pada stasiun persiapan dan pengolahan.

3. Menentukan lama waktu istirahat bagi pekerja pada stasiun persiapan dan stasiun pengolahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan lama waktu istirahat yang sesuai bagi pekerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan masalah maka dibuat suatu sistematika yang dapat menggariskan secara jelas dan menegakkan arah serta gambaran mengenai laporan penelitian, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dalam menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat penjelasan tentang konsep dan dasar untuk memecahkan masalah penelitian dan pedoman untuk pembahasan masalah, antara lain konsep ergonomi, , beban kerja, perhitungan konsumsi energi, pemulihan waktu istirahat dan penentuan waktu istirahat dengan menggunakan metode pendekatan fisiologis dan psikologis. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Memuat data-data hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan pengolahan data yang berkaitan dengan teori yang ada, serta analisa dari pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditunjukkan bagi pihak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1Konsep Dasar Ergonomi

Untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap ergonomi, kita dapat menggunakan konsep umum dari cara berfikir yang rasional yang biasa kita gunakan. Mengadopsi istilah (5W + 1H) dapat mempermudah kita berfikir secara sistematis di dalam memahami dan menerapkan ergonomi (Tarwaka, dkk, 2004 : 5).

a. Whatis ergonomics?

Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang tediri dari dua kata yaitu “ergos” berarti kerja dan “nomos” berarti aturan atau hukum. Jadi secara ringkas ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja.

b. Whyis ergonomics?

c. Whereis ergonomics?

Secara umum penerapan ergonomi dapat dilakukan dimana saja, baik dilingkungan rumah, di perjalanan, di lingkungan sosial maupun di lingkungan di tempat kerja.

d. Whenis ergonomics applied?

Ergonomi dapat di terapkan dimana saja dan kapan saja sehingga kita dapat merasa sehat, aman da nyaman dalam melakukan aktivitas.

e. Whomust apply ergonomics?

Setiap komponen masyarakat baik masyarakat pekerja maupun masyarakat sosial dalam upaya menciptakan kenyamanan, kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya.

f. Howis ergonomics applied?

Untuk dapat menerapkan ergonomi secara tepat dan benar, maka kita harus mempelajari dan memahami ergonomi secara detail.

2.2Definisi Ergonomi

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala aktivitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik (Tarwaka, dkk, 2004 : 6).

secara anantomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan serta evaluasi dari sebuah produk.

2.3 Tujuan Ergonomi

Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi menurut Tarwaka, dkk (2004 : 7) adalah sebagai berikurt:

a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cidera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif.

c. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas hidup yang tinggi.

2.4Konsep Keseimbangan Dalam Ergonomi

Dalam kata lain, tuntutan tugas tidak boleh terlalu rendah (underload) dan juga tidak boleh terlalu berlebihan (overload). Karena keduanya, baik underload maupun overload akan menyebabkan stress.

Konsep keseimbangan antara kapasitas kerja dengan tuntutan tugas tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut.

PERFORMANCE

Gambar 2.1 Konsep Dasar Keseimbangan dalam Ergonomi

(sumber: Manuaba, 2000 dalam Tarwaka, dkk 2004 : 8)

a. Kemampuan Kerja (Work Capacity)

1. PersonalCapacity (Karakteristik Pribadi); meliputi faktor usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama dan kepercayaan.

3. Biomechanical Capacity (Kemampuan Biomekanik) berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon dan jalinan tulang.

b. Tuntutan Tugas (Task Demand)

1. Taskand Material Characteristic (Karakteristik tugas dan Material); ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe, kecepatan dan irama kerja.

2. Organization Characteristic; berhubungan dengan jam kerja dan jam istirahat, shift kerja, cuti dan libur, manajemen.

3. Environmental Characteristic; berkaitan dengan teman setugas, kondisi lingkungan kerja fisik, norma, adat kebiasaan dan sosio-budaya.

c. Performansi (Performance)

1. Bila rasio tuntutan tugas (Task Demand) > Kapasitas kerja (Work Capacity), maka hasil akhirnya berupa: ketidaknyamanan overstress, kelelahan, kecelakaan, cidera, rasa sakit dan tidak produktif.

2. Bila rasio tuntutan tugas (Task Demand) < Kapasitas kerja (Work Capacity), maka hasil akhirnya berupa: undertress, kebosanan, kejemuan, kelesuan, sakit dan tidak produktif.

2.5 Beban Kerja

Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh beban tubuh, memungkinkan kita untuk dapat menggerakkan dan melakukan pekerjaan. Pekerjaan disatu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan prestasi, sehingga mencapai kehidupan yang produktif sebagai satu tujuan hidup. Dipihak lain, bekerja berarti tubuh akan menerima beban dari luar tubuhnya. Dengan kata lain bahwa setiap pekerjaan merupakan beban bagi yang bersangkutan. Beban tersebut dapat berupa beban fisik maupun mental.

Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik dalam kemampuan fisik, maupun kognitif, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu kepada yang lainnya dan sangat tergantung dari tingkat ketrampilan, kesegaran jasmani, usia dan ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan.

2.5.1 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja

a. Beban Kerja Oleh Karena Faktor Eksternal

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, meliputi:

1. Tugas-tugas (task)

Meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara angkut, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi, tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerja dan sebagainya.

2. Organisasi Kerja

Organisasi kerja meliputi lamanya waku kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja dan sebagainya.

3. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.

b. Beban Kerja Oleh Karena Faktor Internal

Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stressor, meliputi:

1) Faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan sebagainya)

2.5.2 Penilaian Beban Kerja Fisik

Menurut Astrand and Rodhal (1977) dalam Tarwaka, dkk bahwa penilaian beban kerja dapat dilakukan dengan dua metode secara objektif, yaitu metode penilaian langsung dan metode penilaian tidak langsung. a. Metode Penilaian Langsung

Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur energi yang dikeluarkan (energy expenditure) melalui asupan oksigen selama bekerja. Semakin berat beban kerja akan semakin banyak energi yang diperlukan untuk dikonsumsi. Meskipun metode pengukuran asupan oksigen lebih akurat, namun hanya dapat mengukur untuk waktu kerja yang singkat dan diperlukan peralatan yang mahal.

Berikut adalah kategori beban kerja yang didasarkan pada metabolisme, respirasi suhu tubuh dan denyut jantung menurut Christensen (1991) pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, respirasi, Suhu

Tubuh dan denyut Jantung

Kategori

Tabel 2.2 Konsumsi Oksigen Maksimum (VO2 max) mL/(Kg-min)

Sumber: Konz (1996). Phsyiology of Body Movement. Kansas State University

Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis sebagai berikut:

E = 1,80411 – 0,0229038 X + 4,71733 x 10-4 X2 ... (2.1) Dimana:

E = Energi (Kkal/menit)

X = Kecepatan denyut jantung/nadi (denyut/menit) a. Metode Penilaian Tidak Langsung

Metode penilaian tidak langsung adalah dengan menghitung denyut nadi selama bekerja. Pengukuran denyut jantung selama bekerja merupakan suatu metode untuk menilai cardiovasculair strain dengan metode 10 denyut (Kilbon, 1992) dimana dengan metode ini dapat dihitung denyut nadi kerja sebagai berikut:

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

itungan WaktuPengh

Denyut 10

x 60 ... (2.2)

Denyut nadi untuk mengestimasi indek beban kerja fisik terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1) Denyut Nadi Istirahat (DNI) adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai

2) Denyut Nadi Kerja (DNK) adalah rerata denyut nadi selama bekerja 3) Nadi Kerja (NK) adalah selisih antara denyut nadi istirahat dengan

denyut nadi kerja.

Peningkatan denyut nadi mempunyai peranan yang sangat penting didalam peningkatan cardiat output dari istirahat sampai kerja maksimum. Peningkatan yang potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja maksimum oleh Rodahl (1989) dalam Tarwaka, dkk (2004:101) didefinisikan sebagai Heart Rate Reverse (HR Reverse) yang diekspresikan dalam presentase yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

% HR Reverse =

Denyut Nadi Maksimum (DNMax) adalah:

(220 – umur) untuk laki-laki dan (200 – umur) untuk perempuan

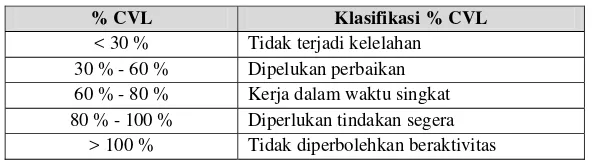

Lebih lanjut untuk menentukan klasifikasi beban kerja bedasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban kardiovaskuler (cardiovasculair load = % CVL) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Dari hasil perhitungan % CVL tersebut kemudian di bandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi Berat Ringan Beban Kerja Berdasar % CVL

% CVL Klasifikasi % CVL

< 30 % Tidak terjadi kelelahan 30 % - 60 % Dipelukan perbaikan 60 % - 80 % Kerja dalam waktu singkat 80 % - 100 % Diperlukan tindakan segera

> 100 % Tidak diperbolehkan beraktivitas

Selain cara tersebut diatas cardivasculair strain dapat diestimasi menguunakan denyut nadi pemulihan (heart rate recovery) atau dikenal dengan Metode Brouba. Keuntungan metode ini adalah sama sekali tidak menganggu atau menghentikan pekerjaan, karena pengukuran dilakukan setelah subjek berhenti bekerja. Denyut nadi pemulihan (P) dihitung pada akhir 30 detik menit pertama, kedua dan ketiga (P1, P2, P3). Rerata dari ketiga nilai tersebut dihubungkan dengan total cardiac cost dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika P1 – P3 ≥ 10 aau P1, P2, P3 seluruhnya < 90, nadi pemulihan normal

2) Jika rerata P1 yang tercatat ≤ 110, dan P1 – P3 ≥ 10, maka beban kerja tidak berlebihan (not excessive)

tekanan fisik. Redesain tersebut dapat berupa variabel tunggal maupun variabel; keseluruhan dari variabel bebas task (tugas), organisasi kerja dan lingkungan kerja yang menyebabkan beban kerja tambahan.

2.5.3 Total Metabolisme (Total Metabolism)

Salah satu proses yang paling penting dalam badan manusia ialah berubahnya energi kimia dari makanan menjadi panas dan tenaga mekanik.

Makanan dipecah di dalam usus menjadi senyawa kimia sederhana sehingga dapat diserap oleh dinding alat pencerna sampai ke aliran darah. Bagian besar dari pecahan makanan lalu diangkut ke hati untuk disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen, dan jika dibutuhkan lalu dilepaskan ke dalam aliran darah sebagian besar dalam bentuk senyawa gula.

Gambar 2.2 Proses Metabolisme Tubuh

Panas

Energi

i

Lambung, Paru-paru

Hati

Segenap perubahan yang menyangkut bahan makanan itu disebut ” metabolisme ”. Oleh proses metabolik itulah energi dihasilkan dan dipakai untuk kerja mekanis melalui sarana kimiawi di dalam otot. Sedangkan yang dimaksud metabolisme basal adalah konsumsi energi secara konstan pada saat istirahat dengan perut dalam keadaan kosong, yang mana tergantung pada ukuran berat badan dan jenis kelamin.

Total metabolisme tubuh secara langsung dapat diukur melalui konsumsi oksigen dengan persamaan sebagai berikut: (Konz, 1996 : 50) Tot Met = 60 Energy x Ox Uptk ... (2.5) Dimana:

Tot Met = Total Metabolism (total metabolisme) Energy = Konsumsi energi (Kkal/menit)

Ox Uptk= Oxygen Uptake (konsumsi oksigen) (Liter/menit)

2.6 Pemulihan Energi Saat Istirahat

Irama antara konsumsi energi dan pembayaran kembalinya, atau pergantian antara bekerja dan pemulihannya berlaku sama bagi semua fungsi tubuh. Ia diperlukan bagi keseluruhan orang maupun jantung atau otot. Waktu istirahat merupakan kebutuhan Fisiologis yang tidak dapat ditawar demi untuk mempertahankan kapasitas kerja.

Menurut Suma’mur (1982) bahwa bekerja adalah anabolisme yakni mengurangi atau menggunakan bagian-bagian yang telah dibangun sebelumnya. Dalam keadaan demikian, sistem syaraf utama yang berfungsi adalah komponen simpatis. Maka pada kondisi seperti itu, aktivitas tidak dapat dilakukan terus-menerus, melainkan harus diselingi istirahat untuk memberi kesempatan tubuh melakukan pemulihan. Pada saat istirahat tersebut, maka tubuh mempunyai kesempatan membangun kembali tenaga yang telah digunakan (katabolisme).

Grandjean (1993) menjelaskan bahwa setiap fungsi tubuh manusia dapat dilihat sebagai keseimbangan ritmis antara kebutuhan energi (kerja) dengan penggantian kembali sejumlah energi yang telah digunakan (istirahat). Kedua proses tersebut merupakan bagian integral dari kerja otot, kerja jantung dan keseluruhan fungsi biologis tubuh. Dengan demikian jelas bahwa untuk memelihara performansi dan efisiensi kerja, waktu istirahat harus diberikan secukupnya, baik antara waktu kerja maupun di luar jam kerja (istirahat pada malam hari).

2.6.1 Periode Istirahat

a.Spontan

Istirahat spontan jelas merupakan istirahat yang diselipkan oleh pekerja sendiri untuk mengaso. Meski tidak akan memakan waktu lama meskipun sering dilakukan, terutama pada pekerjaan yang berat.

b. Tersembunyi

Ialah melakukan pekerjaan yang tidak perlu bagi tugas yang sedang Ia tangani. Banyak juga tempat-tempat yang memungkinkan waktu mengaso jenis itu, misalnya membersihkan komponen mesin, membenahi bangku kerja, duduk yang enak dan lain-lain.

c. Kondisi pekerja

Istirahat kondisi kerja terdiri atas segala tipe waktu tunggu, tergantung pada pengaturan pekerja atau gerakan dari mesin. Seringkali waktu tunggu semacam itu terjadi ketika operasi mesin telah selesai, perkakas harus didinginkan, menanti datangnya komponen, atau operasi perawatan mesin.

d. Telah ditentukan

Istirahat telah ditentukan dibuat berdasarkan studi kerja. Kalau ditentukan banyaknya waktu istirahat pendek yang diselipkan selama bekerja, maka ternyata bahwa mengaso tersembunyi dan mengaso spontan akan berkurang jumlahnya.

2.6.2 Pengaruh Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

kerja panas, dingin, bising dan berdebu. Namun demikian secara umum, di Indonesia telah ditentukan lamanya waktu kerja sehari maksimum adalah 8 jam kerja dan selebihnya adalah waktu istirahat. Memperpanjang waktu kerja lebih dari itu hanya akan menurunkan efisiensi kerja, meningkatkan kelelahan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Dalam hal lamanya waktu kerja melebihi ketentuan yang telah ditetapkan (8 jam per hari atau 40 jam seminggu), maka perlu diatur waktu-waktu istirahat khusus agar kemampuan kerja dan kesegaran jasmani tetap dapat dipertahankan dalam batas-batas toleransi. Pemberian waktu istirahat tersebut secara umum dimaksudkan untuk:

a. Mencegah terjadinya kelelahan yang berakibat kepada penurunan kemampuan fisik dan mental serta kehilangan efisiensi kerja.

b. Memberi kesempatan tubuh untuk melakukan pemulihan atau penyegaran.

c. Memberikan kesempatan waktu untuk melakukan kontak sosial. 2.6.3 Penentuan Waktu Istirahat Dengan Menggunakan Pendekatan Fisiologis

Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis sebagai berikut:

E = 1,80411 – 0,0229038 X + 4,71733 x 10-4 X2 ... (2.6) Dimana:

E = Energi (Kkal/menit)

Setelah melakukan penghitungan diatas, kita dapat menghitung konsumsi energi dengan menggunakan persamaan :

K= Et -Ei...(2.7) Dimana:

K = Konsumsi energi (kilokalori/menit)

Et = Pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu (kilokalori/menit) Ei = Pengeluaran energi pada waktu sebelum bekerja

Selanjutnya konsumsi energi dikonversikan kedalam kebutuhan waktu istirahat dengan menggunakan persamaan Murrel (Pullat, 1992) sbb:

Rt = 0 untuK<S...(2.8)

K = energi yang dikeluarkan selama bekerja

S = standar energi yang dikeluarkan (pria = 5 kkal/menit, wanita= 4 kkal/menit)

BM = metabolisme basal (pria = 1,7 kkal/menit, wanita = 1,4 kkal/menit)

2.7 Tinjauan Pustaka

kedua system kerja tersebut. (RT=0). Waktu istirahat saat ini sebesar 60 menit. Berdasar pendekatan psikologis, waktu istirahat yang dibutuhkan pada Technical Press sebesar 70,5 menit, sedangkan pada Embroidery sebesar 68,4 menit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Roby Purnomo Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta tentang Pendekatan Biomekanika untuk Desain Beban Kerja dan Perbaikan Metode Kerja pada pekerja mebel kayu mangga pada tahun 2006 di Memen Furniture Kartasura. Tujuan utamanya adalah melakukan desain atau redesain tingkat beban kerja dan metode kerja yang aman bagi pekerja sesuai dengan tuntutan tugas kapasitas kerja dari pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode objektif untuk menilai beban kerja, yaitu metode penilaian langsung dan metode penilaian tidak langsung dan untuk mengetahui tingkat kelelahan digunakan kuisioner Nordic Body Map serta job analysis untuk menilai beban angkat melalui Recommended Weight Limit (RWL) dan Lifting Indek (LI).

3. Penelitian yang akan dilakukan penulis mengacu dari dua penelitian yang telah disebutkan diatas. Penulis melakukan penelitian di Pabrik Minyak Kayu Putih Krai yang bertujuan untuk:

• Menilai beban kerja pekerja dan mengklasifikasi beban kerja dengan membandingkan dengan beban kerja standar..

• Mengetahui tingkat konsumsi energi bagi pekerja pada stasiun persiapan dan pengolahan.

• Menentukan lama waktu istirahat bagi pekerja pada stasiun persiapan dan pengolahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Pabrik Minyak Kayu Putih yang terletak di Dusun Krai, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Studi Lapangan (observasi)

Metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Observasi dilakukan guna mendapatkan data umum perusahaan yang meliputi, kondisi umum perusahaan, aktivitas yang dilakukan pekerja di stasiun persiapan dan stasiun pengolahan, kondisi lingkungan kerja, jalannya proses produksi dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

b. Wawancara (interview)

c. Pengukuran

Pengukuran Metabolisme Tubuh (Body Metabolism)

Pengukuran metabolisme ini dimaksudkan untuk menilai beban kerja dari aktivitas yang dilakukan. Pengukuran metabolisme tubuh dalam penelitian ini di bedakan menjadi 2 yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung..

d. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku referensi, jurnal yang diperoleh dari media cetak maupun media internet yang relevan dengan obyek yang diteliti.

3.3 Identifikasi Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pengukuran metabolisme tubuh untuk menilai beban kerja.

b. Data Sekunder

1) Studi pustaka

Sumber data yang berasal dari buku-buku referensi yang relevan dan mendukung dengan obyek penelitian.

2) Media internet

Sumber data yang berasal dari media internet yang berupa jurnal maupun artikel yang mendukung dengan obyek penelitian.

3.4 Jalannya Penelitian

a. Pra penelitian

Pra penelitian dilakukan dengan langkah-langkah awal sebagai berikut: 1) Menentukan tempat untuk dijadikan sebagai objek penelitian 2) Menentukan tema dan tujuan penelitian

3) Melakukan studi pendahuluan dengan cara:

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat penelitian dengan mendokumentasikan untuk menguatkan tema yang diambil b. Proses penelitian

Proses penelitian dimulai apabila dari studi pendahuluan (pra penelitian) peneliti telah merumuskan suatu permasalahan yang akan dijadikan sebagai tema penelitian. Adapun jalannya proses penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

2) Melakukan pengambilan data yang meliputi data metabolisme tubuh pekerja, meliputi denyut jantung/nadi dan konsumsi oksigen.

3.5 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun data-data yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan pengolahan kemudian dianalisis sebagai berikut:

a. Penilaian Metabolisme Tubuh (Body Metabolism) 1) Denyut Nadi (Denyut/Menit)

Suatu metode untuk menilai cardiovasculair strain dengan metode 10 denyut (Kilbon, 1992 dalam Tarwaka, dkk 2004). Denyut nadi untuk mengestimasi indek beban kerja fisik terdiri dari beberapa jenis yaitu:

a) Denyut Nadi Istirahat (DNI) adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai.

b) Denyut Nadi Kerja (DNK) adalah rerata denyut nadi selama bekerja

c) Nadi Kerja (NK) adalah selisih antara denyut nadi istirahat dengan denyut nadi kerja.

Adapun persamaan dari metode 10 denyut sperti terlihat pada rumus dibawah.

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

itungan WaktuPengh

Denyut 10

2) % HR Reverse

Peningkatan yang potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja maksimum oleh (Rodahl (1989) dalam Tarwaka, dkk 2004:101) didefinisikan sebagai Heart Rate Reverse (HR Reverse) yang diekspresikan dalam presentase.

% HR Reverse =

Denyut Nadi Maksimum (DNMax) adalah:

(220 – umur) untuk laki-laki dan (200 – umur) untuk perempuan 3) % CVL (Cardiovasculair Strain)

Suatu estimasi untuk menentukan klasifikasi beban kerja bedasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum.

4) Menghitung nadi pemulihan

Denyut nadi pemulihan (P) dihitung pada akhir 30 detik menit pertama, kedua dan ketiga (P1, P2, P3). Rerata dari ketiga nilai tersebut dihubungkan dengan total cardiac cost dengan ketentuan sebagai berikut:

b) Jika rerata P1 yang tercatat ≤ 110, dan P1 – P3 ≥ 10, maka beban kerja tidak berlebihan (not excessive)

c) Jika P1 – P3 < 10 dan Jika P3 > 90, perlu redesaian pekerjaan 5) Menghitung konsumsi energi

Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis sebagai berikut:

E = 1,80411 – 0,0229038 X + 4,71733 x 10-4 X2 ... (3.4) Dimana:

E = Energi (Kkal/menit)

X = Kecepatan denyut jantung/nadi (denyut/menit) 6) Menghitung total metabolisme

Tot Met = 60 Energy x Ox Uptk ... (3.5) Dimana:

Tot Met = Total Metabolism (total metabolisme) Energy = Konsumsi energi (Kkal/menit)

Ox Uptk= Oxygen Uptake(konsumsi oksigen) (Liter/menit) 7) Menghitung waktu istirahat

¾ Metode Pendekatan Fisiologis

Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis sebagai berikut:

Dimana:

E = Energi (Kkal/menit)

X = Kecepatan denyut jantung/nadi (denyut/menit)

Setelah melakukan penghitungan diatas, kita dapat menghitung konsumsi energi dengan menggunakan persamaan :

K= Et -Ei...(3.7) Dimana:

K = Konsumsi energi (kilokalori/menit)

Et = Pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu (kilokalori/menit) Ei = Pengeluaran energi pada waktu sebelum bekerja

Selanjutnya konsumsi energi dikonversikan kedalam kebutuhan waktu istirahat dengan menggunakan persamaan Murrel (Pullat, 1992) sbb:

S = Standar energi yang dikeluarkan (pria = 5 kkal/menit, wanita= 4 kkal/menit)

BM = Metabolisme basal (pria = 1,7 kkal/menit, wanita = 1,4 kkal/menit)

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah: a. Denyut nadi

b. Konsumsi oksigen

4.2Pengolahan Data

Adapun data-data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi penilaian beban kerja dengan metode langsung dan metode tak langsung, dan penentuan waktu istirahat berdasarkan beban kerja yang diperoleh pekerja.

Pada penilaian beban kerja baik metode langsung maupun metode tak langsung pekerja dikelompokkan menjadi 2 kelompok dimana setiap kelompok mempunyai lingkup pekerjaan yang berbeda, meliputi:

a. Kelompok Tenaga Stasiun Persiapan

Kelompok tenaga persiapan adalah pekerja yang lingkup pekerjaannya meliputi proses mempersiapkan daun dan penimbangan daun sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih.

b. Kelompok Tenaga Stasiun Pengolahan

Pengelompokkan pekerja ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan bahwa beban kerja yang diterima oleh kelompok pekerja berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Dengan alasan itulah maka pekerja harus dikelompokkan kedalam kelompok tertentu agar dapat diketahui dengan pasti beban kerja pada masing-masing kelompok tertentu.

4.2.1 Penilaian Beban Kerja Dengan Metode Tidak Langsung

Metode penilaian tidak langsung adalah dengan menghitung denyut nadi selama bekerja. Pengukuran denyut jantung selama bekerja merupakan suatu metode untuk menilai cardiovasculair strain dengan metode 10 denyut (Kilbon, 1992) dimana dengan metode ini dapat dihitung denyut nadi kerja sebagai berikut:

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

itungan WaktuPengh

Denyut 10

a. Penilaian Denyut Nadi Kelompok Kerja Tenaga Bagian Persiapan

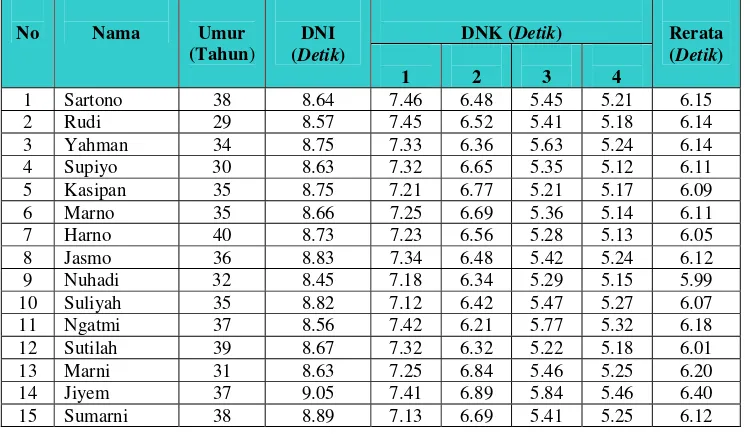

Tabel 4.1 Data Waktu 10 Denyut Nadi Kelompok Kerja Bagian Persiapan bahan baku

No Nama Umur

DNI : Denyut Nadi Istirahat DNK : Denyut Nadi Kerja

Pengambilan atau pengukuran denyut nadi istirahat dilakukan pada saat sebelum pekerja memulai pekerjaannya.

Pengambilan atau pengukuran denyut nadi kerja dilakukan pada saat pekerja melakukan pekerjaannya yaitu pengukuran dilakukan pada saat pekerja mulai bekerja yaitu:

• Pengukuran DNK pertama pada pukul 07.30 WIB

• Pengukuran DNK kedua pada pukul 08.30 WIB

• Pengukuran DNK ketiga pada pukul 09.30 WIB

Hasil dari data waktu 10 denyut nadi pekerja kemudian dimasukkan kedalam persamaan 10 Denyut (metode 10 denyut) sehingga diperoleh denyut nadi pekerja setiap denyut per menit (Denyut/Menit).

Perhitungan Denyut Nadi Istirahat dengan menggunakan metode 10 denyut, contoh untuk Sartono:

DNI (Detik) = 8.64

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

itungan

Perhitungan Denyut Nadi Kerja dengan menggunakan metode 10 denyut, contoh untuk Sartono:

DNK (Detik) = 7.46

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil seperti pada tabel dibawah ini. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

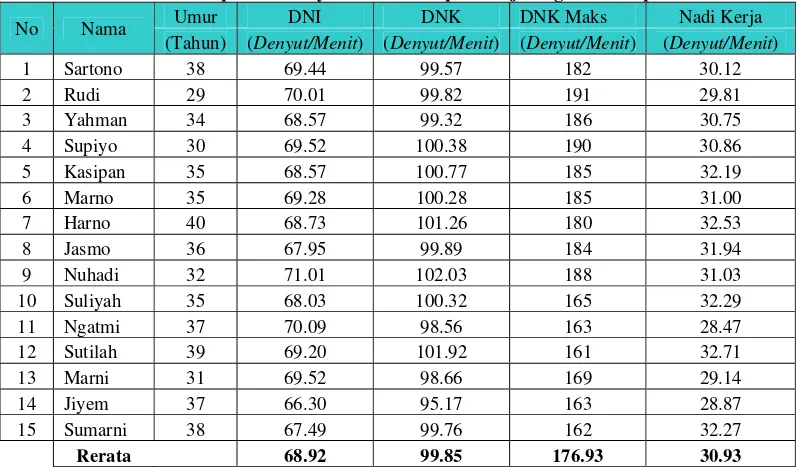

Tabel 4.2 Perhitungan Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Persiapan Metode 10 Denyut

No Nama Umur

(Thn)

DNI (Denyut/Me

nit)

DNK (Denyut/Menit) Rerata

1 2 3 4

Tabel 4.3 Rekapitulasi Denyut Nadi Kelompok Kerja Bagian Persiapan

Keterangan:

DN Mak : Denyut Nadi Maksimal, 220 – Umur (pria); 200 – Umur (wanita) NK : Nadi Kerja ( DNK – DNI)

Maka dari tabel 4.3 dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut (1) Perhitungan % HR Reverse

% HR Reverse =

(2) Perhitungan Cardiovasculair strain (% CVL)

% CVL =

Selain menggunakan perhitungan diatas cardiovasculair strain dapat diestimasi menggunakan denyut nadi pemulihan (heart rate recovery) atau dikenal dengan metode “Brouba”. Denyut nadi pemulihan ini diukur tepat setelah pekerja berhenti bekerja yaitu pada akhir 30 detik menit pertama, kedua dan ketiga. Untuk menilai hasil nadi pemulihan dapat digunakan ketentuan sebagai berikut:

(a) Jika P1 – P3 ≥ 10, atau rerata P1, P2 dan P3 < 90 maka nadi pemulihan

normal

(b) Jika rerata P1≤ 110 dan P1 – P3≥ 10, maka beban kerja tidak berlebihan

(c) Jika P1 – P3≤ 10, atau rerata P3 > 90 maka nadi pemulihan tidak normal

dan perlu redesain pekerjaan.

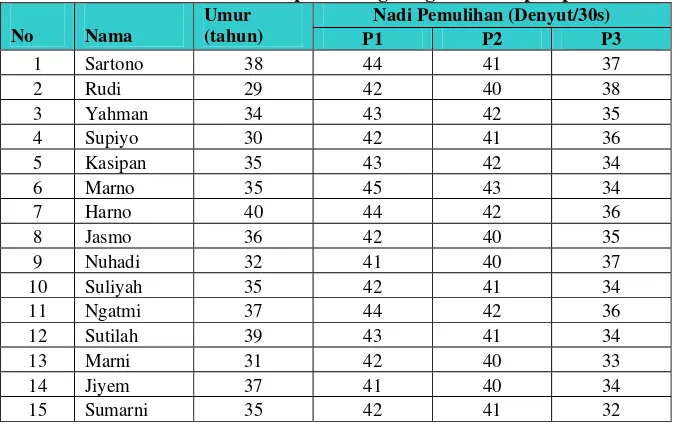

Secara lengkap hasil penilaian nadi pemulihan kelompok pekerja tenaga bagian persiapan disajikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga bagian Persiapan per 30 Detik

No Nama

Hasil dari penilaian nadi pemulihan pada 30 detik menit pertama, kedua dan ketiga (P1, P2, P3) dikalikan 2 sehingga diperoleh denyut nadi pemulihan

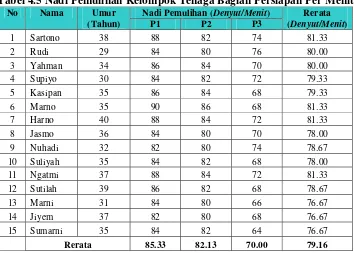

Tabel 4.5 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Bagian Persiapan Per Menit

No Nama Umur

(Tahun)

Nadi Pemulihan (Denyut/Menit) Rerata (Denyut/Menit)

Pengukuran nadi pemulihan pertama dilakukan setelah pekerja tepat berhenti bekerja dan untuk pengukuran pemulihan nadi kedua diukur setelah 30 detik menit kedua, dan pengukuran pemulihan nadi ketiga diukur setelah akhir 30 detik menit ketiga.

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Metode Tak Langsung Tenaga bagian Persiapan

Dibawah ini dapat dilihat grafik denyut nadi kelompok tenaga bagian persiapan, yang merupakan hasil keseluruhan dari perhitungan yang telah dilakukan.

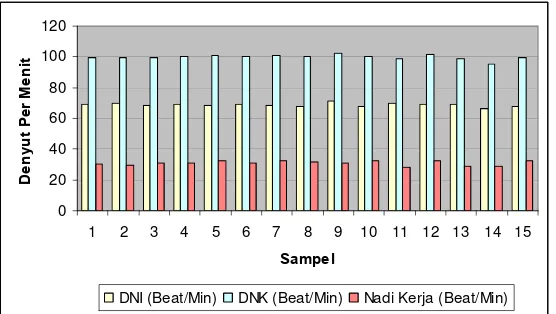

Gambar 4.1 Grafik Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Persiapan

0

DNI (Beat/Min) DNK (Beat/Min) Nadi Kerja (Beat/Min)

b. Penilaian Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan

Tabel 4.7 Data Waktu 10 Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan

No Nama

DNI : Denyut Nadi Istirahat DNK : Denyut Nadi Kerja

Pengambilan atau pengukuran denyut nadi istirahat dilakukan pada saat sebelum pekerja memulai pekerjaannya.

Pengambilan atau pengukuran denyut nadi kerja dilakukan pada saat pekerja melakukan pekerjaannya yaitu pengukuran dilakukan pada saat pekerja mulai bekerja yaitu:

• Pengukuran DNK pertama pada pukul 08.00 WIB

• Pengukuran DNK kedua pada pukul 09.00 WIB

• Pengukuran DNK ketiga pada pukul 10.00 WIB

Hasil dari data waktu 10 denyut nadi pekerja kemudian dimasukkan kedalam persamaan 10 Denyut (metode 10 denyut) sehingga diperoleh denyut nadi pekerja setiap denyut per menit (Denyut/Menit).

Perhitungan Denyut Nadi Istirahat dengan menggunakan metode 10 denyut, contoh untuk Pramono:

DNI (Detik) = 8.88

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

itungan

Perhitungan Denyut Nadi Kerja dengan menggunakan metode 10 denyut, contoh untuk Pramono:

DNK (Detik) = 7.56

Denyut Nadi (Denyut/Menit) =

Setelah dilakukan Perhitungan diperoleh hasil seperti pada tabel dibawah ini. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Perhitungan Denyut Nadi Tenaga Bagian Pengolahan Metode 10 Denyut

No Nama

Tabel 4.9 Rekapitulasi Denyut Nadi Kelompok Tenaga bagian pengolahan

Maka dari tabel 4.9 dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: (1) Perhitungan % HR Reverse

% HR Reverse =

(2) Perhitungan Cardiovasculair strain (% CVL)

% CVL = Selain menggunakan perhitungan diatas cardiovasculair strain dapat

Secara lengkap hasil penilaian nadi pemulihan kelompok pekerja tenaga pengolahan disajikan pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan Per 30 Detik

No Nama

Umur (Tahun)

Nadi Pemulihan (Beat/30s)

P1 P2 P3

Hasil dari penilaian nadi pemulihan pada 30 detik menit pertama, kedua dan ketiga (P1, P2, P3) dikalikan 2 sehingga diperoleh denyut nadi pemulihan

setiap denyut per menit (Denyut/Menit), seperti disajikan pada Tabel 4.11berikut:

Tabel 4.11 Nadi Pemulihan Kelompok Tenaga Pengolahan Per Menit

No Nama

Umur (Tahun)

Keterangan:

P1 : 30 detik pemulihan menit pertama

P2 : 30 detik pemulihan menit Kedua

P3 : 30 detik pemulihan menit Ketiga

Pengukuran nadi pemulihan pertama dilakukan setelah pekerja tepat berhenti bekerja dan untuk pengukuran pemulihan nadi kedua diukur setelah 30 detik menit kedua, dan pengukuran pemulihan nadi ketiga diukur setelah akhir 30 detik menit ketiga.

Dari tabel hasil perhitungan diatas dapat dapat dibuat tabel rekapitulasi penilaian beban kerja fisik kelompok pekerja bagian pengolahan seperti yang disajikan pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Penilaian Metode Tak Langsung Kelompok Tenaga Pengolahan

Dibawah ini dapat dilihat grafik denyut nadi kelompok tenaga bagian pengolahan, yang merupakan hasil keseluruhan dari perhitungan yang telah dilakukan.

Gambar 4.2 Grafik Denyut Nadi Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan

4.2.2 Penilaian Beban Kerja Dengan Metode Langsung

Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur energi yang dikeluarkan (energy expenditure) melalui asupan oksigen selama bekerja. Semakin berat beban kerja akan semakin banyak energi yang diperlukan untuk dikonsumsi. Lebih lanjut menurut Christensen (1991) dan Grandjean (1993) dalam Tarwaka dan Solichul H.A Bakri (2004:97) menjelaskan bahwa salah satu pendekatan untuk menilai berat ringannya beban kerja dengan menghitung nadi kerja, konsumsi oksigen, ventilasi paru dan suhu inti tubuh.

Secara lengkap pengolahan data untuk menilai beban kerja secara langsung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

0

a. Penilaian Beban Kerja Kelompok Tenaga Bagian Persiapan

Tabel 4.13 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Persiapan

No Nama Umur

Konsumsi oksigen yang diperoleh satuannya masih dalam (cc) maka perlu diubah menjadi liter dimana 1000 cc = 1 liter, seperti pada Tabel 4.14

Tabel 4.14 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Persiapan dalam (L/Min)

Berdasarkan dari hasil Tabel 4.14 diatas maka dapat diestimasi kebutuhan energi dan total metabolisme sebagai berikut:

1) Konsumsi Energi

Konsumsi Energi (E) = 1.80411 – 0.0229038 X + 4.71733 x 10-4 (X)2 E = 1.80411 – 0.0229038 (99.85) + 4.71733 x 10-4 (99.85)2

= 1.80411 – 2.2869 + 4.71733 x 0.9970 = 4.22 Kkal/min

2) Total Metabolisme

Total metabolisme (Tot Met) = 60 Energy x Ox Uptk

Tot Met = 60 (4.22) x 1.55 Tot Met = 392.46 Kkal/h

Sehingga dari seluruh pengolahan data diatas secara sistematis dapat direkapitulasi lewat Tabel 4.15 dibawah ini.

Tabel 4.15 Hasil Penilaian Metode Langsung Kelompok Tenaga Bagian Persiapan

No Keterangan Hasil

1 Denyut Nadi/Jantung (Denyut/Menit) 1.55

2 Konsumsi Oksigen (L/Min) 99.85

3 Energi (Kkal/Min) 4.22

b. Penilaian Beban Kerja Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan

Tabel 4.16 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan dalam cc

No Nama Umur

Pengukuran konsumsi oksigen ini dilakukan setelah pengukuran denyut nadi dengan menggunakan metode 10 denyut.

Konsumsi oksigen yang diperoleh satuannya masih dalam (cc) maka perlu diubah menjadi liter dimana 1000 cc = 1 liter, seperti pada Tabel 4.17

Tabel 4.17 Konsumsi Oksigen Kelompok Tenaga Bagian Pengolahan dalam (L/Min)

Berdasarkan dari hasil Tabel 4.17 diatas maka dapat diestimasi kebutuhan energi dan total metabolisme sebagai berikut:

1) Konsumsi Energi

Konsumsi Energi (E) = 1.80411 – 0.0229038 X + 4.71733 x 10-4(X)2 E = 1.80411 – 0.229038 (98.89) + 4.71733 x 10-4 (98.89)2

= 1.80411 – 2.265 + 4.71733 x 0.9779 = 4.152 Kkal/min

2) Total Metabolisme

Total metabolisme (Tot Met) = 60 Energy x Ox Uptk

Tot Met = 60 (4.152) x 1.54 Tot Met = 383.645 Kkal/h

Sehingga dari seluruh pengolahan data diatas secara sistematis dapat direkapitulasi lewat Tabel 4.18 dibawah ini.

Tabel 4.18 Hasil Penilaian Metode Langsung Kelompok Tenaga Pengolahan

No Keterangan Hasil

1 Denyut Nadi/Jantung (Denyut/Menit) 98.89

2 Konsumsi Oksigen (L/Min) 1.54

3 Energi (Kkal/Min) 4.152

4.2.3 Penentuan Waktu Istirahat Dengan Menggunakan Metode

Pendekatan Fisiologis

4.2.3.1 Perhitungan Waktu istirahat untuk kelompok kerja stasiun persiapan

• X = 99.85 ( Kecepatan Denyut Nadi Kerja (Denyut/Menit)) Et = 1.80411 – 0.0229038 X + 4.71733 x 10-4 X2

= 1.80411 – 0.0229038(99.85) + 4.71733 x 10-4 (99.85)2 = 1.80411 – 2.2869 + 4.71733 x 0.9970

Et = 4.22 Kkal/min

• X = 68.92 ( Kecepatan Denyut Nadi Istirahat (Denyut/Menit)) Ei = 1.80411 – 0.0229038 X + 4.71733 x 10-4 X2

= 1.80411 – 0.0229038(68.92) + 4.71733 x 10-4 (68.92)2 = 1.80411 – 1.5785 + 4.71733 x 0.475

Ei = 2.466 Kkal/min

¾ K = Et – Ei

= 4.22 Kkal/min – 2.466 Kkal/min K = 1.754 Kkal/Min

4.2.3.2 Perhitungan Waktu Istirahat Untuk Kelompok Kerja Stasiun Pengolahan

• X = 98.89 ( Kecepatan Denyut Nadi Kerja (Denyut/Menit)) Et = 80411 – 0.0229038 (98.89) + 4.71733 x 10-4 (98.89)2

= 1.80411 – 2.265 + 4.71733 x 0.9779 Et = 4.152 Kkal/mi

• X = 69.64 ( Kecepatan Denyut Nadi Istirahat (Denyut/Menit)) Ei = 1.80411 – 0.0229038 X + 4.71733 x 10-4 X2

= 1.80411 – 0.0229038(69.64) + 4.71733 x 10-4 (69.64)2 = 1.80411 – 1.595 + 4.71733 x 0.485

Ei = 2.497 Kkal/min

¾ K = Et – Ei

= 4.152 Kkal/min – 2.497 Kkal/min K = 1.655 Kkal/Min

¾ Dasar perhitungan waktu istirahat dengan metode pendekatan fisiologis

Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis sebagai berikut:

E = 1,80411 – 0,0229038 X + 4,71733 x 10-4 X2 Dimana:

E = Energi (Kkal/menit)

X = Kecepatan denyut jantung/nadi (denyut/menit)

Setelah melakukan penghitungan diatas, kita dapat menghitung konsumsi energi dengan menggunakan persamaan :

K= Et –Ei Dimana:

K = Konsumsi energi (kilokalori/menit)

Et = Pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu (kilokalori/menit) Ei = Pengeluaran energi pada waktu sebelum bekerja

Dimana :

Rt = waktu istirahat

K = energi yang dikeluarkan selama bekerja

S = standar energi yang dikeluarkan (pria = 5 kkal/mnt, wanita = 4 kkal/mnt)

BM = Metabolisme basal (pria = 1.7 Kkal/mnt, wanita = 1.4 Kkal/mnt) T = lamanya bekerja (menit)

4.3 Analisa Perhitungan

4.3.1 Penilaian Beban Kerja Metode Tidak Langsung

Penilaian beban kerja secara tak langsung adalah dengan mengukur denyut nadi selama bekerja. Kategori beban kerja pada metode ini ditentukan melalui dua variabel yaitu beban kardiovaskuler (% CVL), bisa juga diestimasi dengan denyut nadi pemulihan dan denyut nadi kerja.

Tabel 4.19 Hasil Penilaian Beban Kerja Metode Tak Langsung

No Keterangan Kelompok Pekerja

Persiapan Pengolahan

Gambar 4.3 Grafik Rerata Denyut Nadi Kerja

Gambar 4.4 Grafik Rerata % CVL

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa rerata tertinggi dari denyut nadi kerja (DNK) dan beban kardiovaskuler (% CVL) ada pada pekerja bagian persiapan dengan nilai 99.85 denyut per menit dan 28.64 % yang tergolong dalam kategori beban kerja ringan, karena < 100 denyut per menit dan 28.64 % < 30 %).

Sedangkan pada kelompok pengolahan rerata DNK dan % CVL diperoleh nilai rerata DNK dan % CVL sebesar 98.89 denyut per menit dan 25.23 % yang tergolong dalam kategori beban kerja ringan.

Gambar 4.5 Grafik Nadi Pemulihan

Beban kerja juga dapat diestimasi melalui denyut nadi pemulihan dengan dua variabel, yaitu

a. Jika P1 – P3 ≥ 10, atau rerata P1, P2 dan P3 < 90 maka nadi pemulihan

normal

b. Jika rerata P1≤ 110 dan P1 – P3≥ 10, maka beban kerja tidak berlebihan

c. Jika P1 – P3≤ 10, atau rerata P3 > 90 maka nadi pemulihan tidak normal

dan perlu redesain pekerjaan.

Dari Gambar 4.5 dapat dilihat rerata P1, P2, P3 dan P1 – P3 untuk

kelompok pekerja bagian persiapan adalah 79.16 denyut per menit dan 15.53 denyut per menit. Sedangkan kelompok pekerja bagian pengolahan adalah 79.7 denyut per menit dan 12.22 denyut per menit

Dari nilai tersebut maka dapat dikategorikan untuk kelompok pekerja persiapan dan pengolahan mempunyai nadi pemulihan normal dan beban kerja tidak berlebihan (not excessive) P1 – P3≥ 10, atau rerata P1, P2

dan P3 < 90.

4.3.2 Penilaian Beban Kerja Metode Langsung

Penilaian beban kerja secara langsung adalah dengan mengukur energi yang dikeluarkan melalui asupan oksigen selama bekerja. Dari asupan oksigen dapat diketahui bahwa semakin berat beban kerja maka semakin banyak energi yang dikonsumsi. Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.20 dibawah ini maka dapat dianalisa sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Penilaian Beban Kerja dengan Metode Langsung

No Keterangan Persiapan Pengolahan

1 Denyut Nadi/Jantung

(Denyut/Menit) 99.85 98.89

2 Konsumsi Oksigen (L/Min) 1.55 1.54

3 Energi (Kcal/Min) 4.22 4.152

4 Total Metabolisme (Kcal/H) 392.46 383.645

4.3.3 Perbandingan Hasil Penilaian Beban Kerja

Tabel 4.21 Perbandingan Hasil Penilaian Beban Kerja

No Keterangan Persiapan Pengolahan

1

% CVl (%) 28.64 25.23 Kategori Beban kerja Sedang Ringan

2

Total Metabolisme (Kcal/H) 392.46 383.645

Kategori Beban Kerja Berat Berat

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa % CVL dikatakan dalam kategori beban kerja sedang untuk stasiun persiapan dan ringan untuk stasiun pengolahan karena dalam penentuan % CVL berdasarkan denyut nadi. Sedangkan pada kedua stasiun tersebut pekerja tidak melakukan pekerjaan yang berulang-ulang sehingga tidak mengakibatkan peningkatan dalam laju denyut nadi. Pada total metabolisme dikatakan kategori beben kerja berat untuk kedua stasiun tersebut karena dalam penentuan total metabolisme berdasarkan konsumsi oksigen dan pengeluaran energi, dalam kondisi ini yang berpenaruh dalam pekerjaan adalah kondisi lingkungan yang panas sehingga kebutuhan oksigen untuk kedua stasiun tersebut sangatlah kurang memadai

Sebagai dasar rekomendasi dari KEPMENAKER No. 51 Tahun 1999 yang menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori sebagai berikut:

4.3.4 Penilaian Waktu Istirahat Untuk Metode Pendekatan Fisiologis

Dari perhitungan waktu istirahat untuk stasiun persiapan dan stasiun pengolahan dengan metode pendekatan fisiologis diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Untuk Stasiun Persiapan Et = 4.22 Kkal/min Ei = 2.466 Kkal/min K = 1.754 Kkal/Min

Karena nilai K = 1.754 kkal/min < S yaitu energi yang dikeluarkan selama bekerja kurang dari nilai standar energi yang dikeluarkan (pria = 5 kkal/mnt, wanita = 4 kkal/mnt, maka (Rt = 0). Artinya waktu istirahat untuk saat ini sudah cukup memadai, sehingga tidak dibutuhkan penambahan waktu istirahat pada stasiun persiapan tersebut

2. Untuk Stasiun Pengolahan Et = 4.152 Kkal/min Ei = 2.497 Kkal/min K = 1.655 Kkal/Min

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Beban kerja untuk setiap kelompok pekerja dengan menggunakan metode pengukuran langsung dan tak langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Resume Penilaian beban kerja

No Keterangan Persiapan pengolahan

1

% CVl ( %) 28.64 25.23 Kategori Beban kerja Sedang Ringan

2

Total Metabolisme (Kcal/H) 392.46 383.645 Kategori Beban Kerja Berat Berat

2. Berdasar pendekatan fisiologis untuk penentuan waktu istirahat melalui perhitungan konsumsi energi yang dibutuhkan selama bekerja yang dikonversikan kedalam kebutuhan waktu istirahat menyatakan bahwa tidak dibutuhkan waktu istirahat selama melakukan proses kerja pada stasiun persiapan dan stasiun pengolahan tersebut. (Rt = 0). Artinya jam istirahat yang diberikan atau yang sudah ada yaitu 60 menit sudah cukup.

5.2 Saran

1. Pimpinan perusahaan hendaknya lebih memperhatikan kondisi kesehatan pekerja.

2. Agar perusahaan memberikan makanan dan minuman sebagai penambah gizi bagi pekerja yang mempunyai beban kerja yang tinggi untuk menyeimbangkan kebutuhan kalori dengan pekerjaannya.

Daftar Pustaka

Nurmianto, Eko. 1996. Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Guna Widya. Surabaya.

Suma’mur. 1982. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. PT. Gunung Agung. Jakarta.

Sastrowinoto, Suyatno. 1985. Meningkatkan Produktivitas Dengan Ergonomi. PT. Pustaka Binaman Pessindo. Jakarta.

Sutalaksana, Iftikar. 1995. Teknik Tata Cara Kerja. TI ITB Bandung.

Tarwaka, Solichul H, Bakri A, dan Sudiajeng Lilik. 2004. Ergonomi Untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Produktivitas. UNIBA Press. Surakarta