DI KPH CIANJUR, PERUM PERHUTANI UNIT III

JAWA BARAT DAN BANTEN

HADI FIRDAUS PRIMA WARDHANA E44060312

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DI KPH CIANJUR, PERUM PERHUTANI UNIT III

JAWA BARAT DAN BANTEN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

HADI FIRDAUS PRIMA WARDHANA

E44060312

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Hadi Firdaus Prima Wardhana

NRP : E44060312

Menyetujui, Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.) NIP. 19641110 199002 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan

(Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.) NIP. 19641110 199002 1 001

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pendugaan Potensi Simpanan Karbon Pada Tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul Pendugaan Potensi Simpanan Karbon Pada Tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat.

Bogor, Januari 2011

Penulis dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 30 April 1988 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Udi Haryono dan Wiwiek Lieswardhany S.E. Penulis menyelesaikan pendidikan di SMAN 5 Pekanbaru pada tahun 2006 dan pada tahun yang sama masuk IPB melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan memilih mayor Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan selanjutnya menekuni bidang Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan dan sejumlah kepanitiaan yakni sebagai anggota Project Division HIMPRO TGC (Tree Grower Community) Fakultas Kehutanan IPB, Panitia I Love My World Campaign Berikan Udara Bersih Untuk Bumi Kita, Panitia TGC in Action, Panitia Belantara 2008 dan Panitia Planting for Future. Selain itu penulis juga memiliki pengalaman mengikuti seminar maupun pelatihan di Institut Pertanian Bogor. Penulis juga pernah melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) jalur Sancang-Kamojang, melakukan Praktek Pembinaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Sukabumi, dan melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di KPH Cianjur Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Untuk memperoleh gelar sarjana Kehutanan IPB, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul Pendugaan Potensi Simpanan Karbon Pada Tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.

Bogor, Januari 2011

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penyusunan skripsi, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang telah menjadi dosen pembimbing skripsi dan sekaligus memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi.

2. Papa, Mama, Winda, Andri, Pakde Udin, Bude Dyah, Om Sugeng, Bule Rini, Bule Trisni, Pak Tri, Bude Hesti, seluruh keluarga besar Alm. Wasgito dan keluarga besar Alm. Gunadi yang telah memberikan doa

3. Dr. Ir. Teddy Rusolono, MS dari Departemen Manajemen Hutan, Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, M.Agr dari Departemen Hasil Hutan, dan Ir. Rachmad Hermawan, M.ScF dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan selaku dosen penguji skripsi.

4. Ir. Hezlisyah Siregar, MF. MBA selaku Bapak Administratur KPH Cianjur dan Asep Dedi Mulyadi, S.Hut selaku Wakil Administratur KPH Cianjur, Ir Dudi Rudiatna, MM selaku Kepala Seksi Sumberdaya Hutan KPH Cianjur, beserta seluruh jajaran yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian.

5. Bapak Didi (Asper BKPH Sukanagara Selatan), Bapak Asper BKPH Sukanagara Utara beserta para mandor RPH Hanjawar Barat dan Hanjawar Timur yang telah membantu pelaksanaan penelitian di lapangan.

Iwan, Ibu Siti, dan seluruh staf KPH Cianjur atas semangatnya selama menyelesaikan penelitian.

8. Komisi Pendidikan Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, khususnya Ibu Aliyah dan Mas Saeful yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi.

9. Kak Doddy S.Hut, Kak Yohana S.Hut, dan Kak Chandra S.Hut yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penelitian.

10. Teman-teman satu bimbingan Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Thea, Dini, dan Anin yang telah banyak membantu penelitian di lapangan.

11. Teman-teman Departemen Silvikultur 43.

12. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Bogor, Desember 2010

Oleh :

Hadi Firdaus Prima W dan Bambang Hero Saharjo

Ringkasan

Pemanasan global adalah salah satu isu lingkungan penting yang saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Akibat pemanasan global, terjadi peningkatan temperatur rata-rata laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh kegiatan industri dan semakin berkurangnya penutupan lahan khususnya hutan akibat laju deforestasi akhir-akhir ini. Berdasarkan isu yang berkembang tersebut dan mengingat pentingnya peranan hutan dalam menyerap karbon dari udara dan menyimpannya dalam biomassa hutan, maka perlu banyak penelitian yang dapat mendorong terus berkembangnya penghitungan karbon dalam biomassa. Salah satu aspek penelitian yang penting yaitu mengetahui potensi karbon yang tersimpan dalam tegakan Pinus.

Penelitian dilaksanakan di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten pada bulan April 2010 hingga Mei 2010. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tegakan Pinus tahun tanam 1994 pada petak 27A RPH Hanjawar Barat BKPH Sukanagara Selatan dan areal tegakan Pinus tahun tanam 1995 pada petak 48I RPH Hanjawar Timur BKPH Sukanagara Utara di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain timbangan, timbangan digital, oven, golok, kertas koran, kapur, kantung plastik, kompas, tali plastik, alat tulis, tally sheet, kalkulator, pita ukur, kamera, dan software SAS. Pada areal tegakan dibuat masing-masing 5 petak ukur dengan ukuran 20 m x 20 m untuk pengukuran pohon dan juga dibuat petak-petak kecil berukuran 2 m x 2 m sebanyak 4 buah yang diletakkan di setiap sudut untuk analisis dan pengambilan vegetasi tumbuhan bawah dan serasah. Hasil yang diperoleh dari data tersebut diolah melalui pendekatan biomassa yang kemudian dikonversi menjadi simpanan karbon dalam ton/ha. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap simpanan karbon digunakan analisis dengan menggunakan ANOVA dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT).

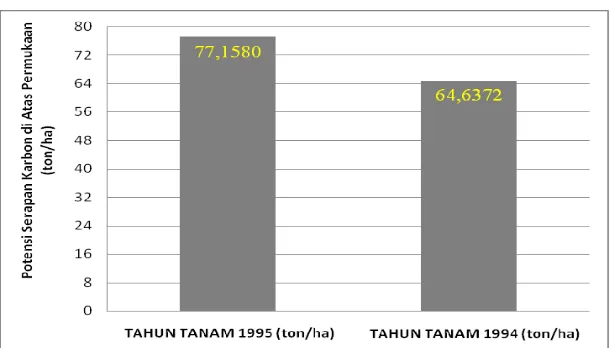

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi simpanan karbon pada tegakan Pinus tahun tanam 1995 yang bernilai 77,1580 ton/ha lebih besar daripada tahun tanam 1994 yang hanya sebesar 64,6372 ton/ha. Hasil uji analisis statistik menggunakan ANOVA menunjukkan nilai R-Sq = 96,01% dan pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan potensi karbon pada salah satu variabel pengamatan (pohon, serasah, maupun tumbuhan bawah) yang terdapat pada tegakan Pinus tahun tanam 1994 dan tegakan Pinus tahun tanam 1995, dimana variabel tersebut adalah pohon. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pendugaan potensi kandungan karbon menggunakan metode yang berbeda yaitu metode pemanenan dengan jenis tegakan yang sama yaitu Pinus.

By :

Hadi Firdaus Prima W and Bambang Hero Saharjo

Abstract

Global warming is one of the major environmental issues that currently concern to the various parties. Because of global warming, increasing in average temperature of earth's sea and land caused by industrial activity and reduction of forest cover due to deforestation, especially lately. Based on these evolving issues and considering the importance of the role of forests in absorbing carbon from the air and store it in forest biomass, it is necessary a lot of research that could encourage the continued development of carbon in biomass.One important aspect of research is to know the potential of carbon stored in the stands of pine.

The experiment was conducted in KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III West Java and Banten in April 2010 to May 2010. Materials used in this research were planting stands of pine in 1994 on square 27A RPH West Hanjawar BKPH South Sukanagara and planted stands of Pine year 1995 on square 48I RPH East Hanjawar BKPH North Sukanagara in KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III West Java and Banten. The tools used in this study include scales, digital scales, ovens, machete, newsprint, chalk, plastic bags, plastic rope, stationery, tally sheets, calculator, tape measure, camera, and software SAS. In the area of stands are made each 5 plots with a size of 20 m x 20 m to measure the trees and also made small plots measuring 2 m x 2 m by 4 pieces located at each corner for analysis and retrieval of vegetation and litter. Results obtained from these data are processed through the approach of biomass which is then converted to carbon savings in ton/ha. To know the factors that influence the use of carbon deposits by using ANOVA analysis and Duncan Multiple Range Test (DMRT).

The results showed that the potential of carbon storage on plots planted in 1995 is 77,1580 ton/ha greater than the potential carbon storage on plots planted in 1994 which only amounted to 64,6372 ton/ha. The test results using ANOVA statistical analysis showed the value of R-Sq = 96,01% and significant level 5%, there is a difference between the carbon potential on one of the object variabel (tree, manure, below plant) which is found on the stands of pine planted in 1994 and stands pine planting in 1995, where the variable is a tree. There needs to be further research on the estimation of carbon stock potential using a different method of harvesting method with the same kind of pine stands.

DAFTAR ISI

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4. 1. Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 15

4. 2. Kondisi Topografi ... 16

4. 3. Tanah dan Geologi ... 16

4. 4. Iklim ... 17

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5. 1. Hasil ... 18

5. 1. 1. Potensi Volume Pohon ... 18

5. 1. 2. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Tumbuhan Bawah ... 20

5. 1. 3. Potensi Biomassa Pohon ... 21

5. 1. 4. Potensi Biomassa Tumbuhan Bawah ... 22

5. 1. 5. Potensi Biomassa Serasah ... 23

5. 1. 6. Potensi Biomassa Total di Atas Permukaan ... 24

5. 1. 7. Potensi Simpanan Karbon Pohon ... 24

5. 1. 8. Potensi Simpanan Karbon Tumbuhan Bawah ... 25

5. 1. 9. Potensi Simpanan Karbon Serasah ... 26

5. 1. 10. Potensi Simpanan Karbon di Atas Permukaan ... 26

5. 1. 11. Hasil Analisis Data Simpanan Karbon ... 27

5. 2. Pembahasan ... 29

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6. 1. Kesimpulan ... 35

6. 2. Saran ... 35

DAFTAR PUSTAKA ... 36

DAFTAR

TABEL

No Teks Halaman

1. Potensi volume pohon Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) tahun tanam 1995 dan tahun tanam 1994 di KPH Cianjur...

19

2. Hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun

tanam 1995... 20 3. Hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun

tanam 1994... 21 4. Kandungan biomassa di atas permukaan lahan (pohon, tumbuhan

bawah, dan serasah)... 22 5. Potensi simpanan karbon di atas permukaan lahan (pohon,

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Desain petak penelitian... 10 2. Peta lokasi KPH Cianjur... 15 3. Kondisi tegakan Pinus petak 48I tahun tanam 1995 (A) dan

tegakan Pinus petak 27A tahun tanam 1994 (B)... 18 4. Potensi volume pohon Pinus petak tahun tanam 1995 dan petak

tahun tanam 1994... 20

Potensi biomassa pohon Pinus petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi biomassa tumbuhan bawah petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi biomassa serasah petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi biomassa total di atas permukaan petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi serapan karbon pohon pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi serapan karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi serapan karbon serasah pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi simpanan total karbon pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994...

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Rekapitulasi data petak tahun tanam 1995………... 40 2. Rekapitulasi data petak tahun tanam 1994………... 46 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Jumlah Biomassa dan Pendugaan Karbon pada Tumbuhan Bawah dan Serasah (Petak Tahun Tanam 1995)………... Jumlah Biomassa dan Pendugaan Karbon pada Tumbuhan Bawah dan Serasah (Petak Tahun Tanam 1994)………... Data analisis vegetasi tumbuhan bawah petak tahun tanam 1995……….…... Data analisis vegetasi tumbuhan bawah petak tahun tanam 1994……….…... Tabulasi data untuk uji ANOVA……… Tabel sidik ragam hasil ANOVA……….. Hasil analisa LSD………..

51

53

55

DAFTAR ISI

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4. 1. Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 15

4. 2. Kondisi Topografi ... 16

4. 3. Tanah dan Geologi ... 16

4. 4. Iklim ... 17

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5. 1. Hasil ... 18

5. 1. 1. Potensi Volume Pohon ... 18

5. 1. 2. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Tumbuhan Bawah ... 20

5. 1. 3. Potensi Biomassa Pohon ... 21

5. 1. 4. Potensi Biomassa Tumbuhan Bawah ... 22

5. 1. 5. Potensi Biomassa Serasah ... 23

5. 1. 6. Potensi Biomassa Total di Atas Permukaan ... 24

5. 1. 7. Potensi Simpanan Karbon Pohon ... 24

5. 1. 8. Potensi Simpanan Karbon Tumbuhan Bawah ... 25

5. 1. 9. Potensi Simpanan Karbon Serasah ... 26

5. 1. 10. Potensi Simpanan Karbon di Atas Permukaan ... 26

5. 1. 11. Hasil Analisis Data Simpanan Karbon ... 27

5. 2. Pembahasan ... 29

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6. 1. Kesimpulan ... 35

6. 2. Saran ... 35

DAFTAR PUSTAKA ... 36

DAFTAR

TABEL

No Teks Halaman

1. Potensi volume pohon Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) tahun tanam 1995 dan tahun tanam 1994 di KPH Cianjur...

19

2. Hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun

tanam 1995... 20 3. Hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun

tanam 1994... 21 4. Kandungan biomassa di atas permukaan lahan (pohon, tumbuhan

bawah, dan serasah)... 22 5. Potensi simpanan karbon di atas permukaan lahan (pohon,

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Desain petak penelitian... 10 2. Peta lokasi KPH Cianjur... 15 3. Kondisi tegakan Pinus petak 48I tahun tanam 1995 (A) dan

tegakan Pinus petak 27A tahun tanam 1994 (B)... 18 4. Potensi volume pohon Pinus petak tahun tanam 1995 dan petak

tahun tanam 1994... 20

Potensi biomassa pohon Pinus petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi biomassa tumbuhan bawah petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi biomassa serasah petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi biomassa total di atas permukaan petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi serapan karbon pohon pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi serapan karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi serapan karbon serasah pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994... Potensi simpanan total karbon pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994...

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Rekapitulasi data petak tahun tanam 1995………... 40 2. Rekapitulasi data petak tahun tanam 1994………... 46 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Jumlah Biomassa dan Pendugaan Karbon pada Tumbuhan Bawah dan Serasah (Petak Tahun Tanam 1995)………... Jumlah Biomassa dan Pendugaan Karbon pada Tumbuhan Bawah dan Serasah (Petak Tahun Tanam 1994)………... Data analisis vegetasi tumbuhan bawah petak tahun tanam 1995……….…... Data analisis vegetasi tumbuhan bawah petak tahun tanam 1994……….…... Tabulasi data untuk uji ANOVA……… Tabel sidik ragam hasil ANOVA……….. Hasil analisa LSD………..

51

53

55

I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pemanasan global adalah salah satu isu lingkungan penting yang saat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Akibat pemanasan global terjadi peningkatan temperatur rata-rata laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh kegiatan industri dan semakin berkurangnya penutupan lahan khususnya hutan akibat laju deforestasi akhir-akhir ini.

Menurut Departemen Kehutanan (2007), penyebab dari pemanasan global adalah efek gas rumah kaca yaitu energi yang diterima dari sinar matahari yang diserap sebagai radiasi gelombang pendek dan dikembalikan ke angkasa sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Gas-gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah dan terperangkap di atmosfer dalam bentuk energi panas. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca dimana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya dan tidak dapat menembus ke luar sehingga dapat membuat kondisi umum menjadi lebih panas.

Sugiharto (2007) menyatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pemanasan global, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan hutan yang luasannya semakin menurun sehingga tetap mampu mempertahankan fungsi ekologi hutan sebagai penyangga sistem kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diadakan konferensi di Kyoto, Jepang pada tahun 1997 yang dikenal dengan protokol Kyoto.

Berdasarkan isu yang berkembang tersebut dan mengingat pentingnya peranan hutan dalam menyerap karbon (carbon sequestration) dari udara dan menyimpannya dalam biomassa hutan (carbon stock), maka perlu banyak penelitian yang dapat mendorong terus berkembangnya penghitungan karbon dalam biomassa. Salah satu aspek penelitian yang penting yaitu mengetahui potensi karbon yang tersimpan dalam tegakan Pinus.

1. 2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menduga dan membandingkan kandungan karbon pada tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

1. 3. Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Biomassa

Biomassa merupakan bahan organik dalam vegetasi yang masih hidup maupun yang sudah mati, misalnya pada pohon (daun, ranting, cabang, dan batang utama) dan biomassa di dalam tanah (akar dan serasah) yang dinyatakan dalam berat kering oven per unit area. Smith et al. (2004) menyatakan biomassa yaitu massa dari bagian vegetasi yang masih hidup yaitu batang, cabang, dan tajuk pohon, tumbuhan bawah atau gulma, dan tanaman semusim. Nekromas merupakan masa dari bagian pohon yang telah mati yang masih tegak di lahan atau telah tumbang, tunggak, ranting, dan serasah yang belum terlapuk.

Menurut Lugo dan Snedaker (1974) dalam Balinda (2008) biomassa disusun terutama oleh senyawa karbohidrat yang terdiri dari unsur karbondioksida, hidrogen, dan oksigen. Biomassa tegakan dipengaruhi oleh umur tegakan hutan, komposisi dan struktur tegakan. Biomassa dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu biomassa tumbuhan di atas permukaan tanah (above ground biomass) dan biomassa tumbuhan di bawah permukaan tanah (below ground biomass). Lebih jauh dikatakan biomassa di atas permukaan tanah adalah berat bahan unsur organik per unit luas pada waktu tertentu yang dihubungkan ke suatu fungsi sistem produksi, umur tegakan hutan dan distribusi organik (Kusmana, 1993).

Biomassa ditentukan oleh diameter batang setinggi dada, tinggi pohon, berat jenis kayu dan kesuburan tanah. Kusmana et al. (1992) menyatakan untuk menduga biomassa tegakan dibandingkan dengan tinggi pohon. Diameter setinggi dada pohon berkaitan erat dengan biomassa dimana semakin besar diameter semakin besar biomassanya (Heryanto dan Siregar, 2007).

estimasi penyimpanan C yang akurat. Serasah meliputi bagian tanaman yang telah gugur berupa daun dan ranting-ranting yang terletak di permukaan tanah.

Pada tanah hutan, biomassa akar lebih didominasi oleh akar-akar besar (diameter > 2 mm). Biomassa akar dapat pula diestimasi berdasarkan diameter akar proksimal, sama dengan cara untuk mengestimasi biomassa pohon yang didasarkan pada diameter batang. Karbon dalam tanah dapat berupa C-organik yang terkandung dalam bahan organik tanah yang terdiri dari sisa tanaman, hewan dan manusia yang ada di permukaan dan di dalam tanah, sebagian atau seluruhnya dirombak oleh organisme tanah sehingga melapuk dan menyatu dengan tanah.

2. 2. Karbon

Jumlah karbon yang disimpan dalam biomassa pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman.

Sedangkan pengukuran C yang masih tersimpan dalam bagian tumbuhan yang telah mati secara tidak langsung menggambarkan CO2 yang tidak dilepaskan ke

udara. Proporsi terbesar penyimpanan C di daratan umumnya terdapat pada komponen pepohonan. Untuk mengurangi tindakan perusakan selama pengukuran, biomassa pohon dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan alometrik yang didasarkan pada pengukuran diameter batang.

Dalam Hairiah dan Rahayu (2007) disebutkan bahwa pemanenan kayu merupakan penyebab utama penurunan jumlah stok karbon yang diserap oleh hutan dimana karbon yang ditinggalkan di dalam tegakan terdapat di bawah permukaan tanah, tegakan tinggal, semai, tumbuhan bawah, dan limbah kegiatan pemanenan kayu. Lasco (2006) dalam Hairiah dan Rahayu (2007) disebutkan bahwa aktivitas pemanenan kayu berperan dalam menurunkan cadangan karbon di atas permukaan tanah minimal 50 %. Cadangan karbon yang hilang dapat dikurangi dengan melaksanakan teknik pemanenan berdampak rendah.

sehingga cara yang paling mudah untuk meningkatkan cadangan karbon adalah dengan menanam dan memelihara pohon (Rahayu et al. 2004).

Faktor iklim seperti suhu dan curah hujan merupakan faktor yang paling mempengaruhi laju peningkatan karbon biomassa pohon (Kusmana, 1993). Selain curah hujan dan suhu, yang mepengaruhi besarnya biomassa yang dihasilkan adalah umur dan kerapatan tegakan, komposisi dan struktur tegakan serta kualitas tempat tumbuh (Lugo dan Snedaker, 1974).

2. 3. Pengukuran dan Pendugaan Biomassa

Pendugaan biomassa hutan dibutuhkan untuk mengetahui perubahan cadangan karbon untuk tujuan lain. Pendugaan biomassa di atas permukaan tanah sangat penting untuk mengkaji cadangan karbon dan efek dari deforestasi dan penyimpanan karbon dalam keseimbangan karbon secara global (Ketterings et al. 2001). Karbon tiap tahun biasanya dipindahkan dari atmosfer ke dalam ekosistem muda seperti hutan tanaman atau hutan baru setelah penebangan, kebakaran atau gangguan lainnya (Hairiah et al. 2001). Sehingga jangka penyimpanan karbon di dalam hutan akan sangat tergantung pada pengelolaan hutannya sendiri termasuk cara mengatasi gangguan yang mungkin terjadi (Murdiyarso, 2003). Selain itu menurut (Hairiah et al. 2001), potensi penyerapan karbon ekosistem dunia tergantung pada tipe dan kondisi ekosistemnya yaitu komposisi jenis, struktur dan sebaran umur (khusus untuk hutan).

Secara garis besar, metode pendugaan biomassa di atas tanah ada dua kelompok yaitu metode pendugaan langsung (destructive sampling) dan metode pendugaan tidak langsung (non-destructive sampling). Metode pendugaan langsung terdiri dari :

1. Metode pemanenan individu tanaman

2. Metode pemanenan kuadrat

Metode ini mengharuskan memanen semua individu tumbuhan dalam satu unit area contoh dan menimbangnya. Nilai total didapat dengan mengkonversi berat bahan organik tumbuhan yang dipanen ke dalam suatu unit area tertentu. 3. Metode pemanenan individu pohon yang mempunyai luas bidang dasar

Metode ini biasanya diterapkan pada tegakan yang memiliki ukuran individu seragam. Pohon yang ditebang ditentukan berdasarkan rata-rata diameternya dan kemudian menimbangnya. Nilai total biomassa diperoleh dengan menggandakan nilai berat rata-rata dari pohon contoh yang ditebang dengan jumlah individu pohon dalam suatu unit area tertentu atau jumlah berat dari semua pohon contoh yang digandakan dengan rasio antara luas bidang dasar dari semua pohon dalam suatu unit area dengan jumlah luas bidang dasar dari semua pohon contoh.

Metode pendugaan tidak langsung terdiri dari metode hubungan allometrik dan metode corp meter.

1. Metode hubungan allometrik

Persamaan allometrik dibuat dengan mencari korelasi yang paling baik antara dimensi pohon dengan biomassanya. Pembuatan persamaan tersebut dengan cara menebang pohon yang mewakili sebaran kelas diameter dan ditimbang. Nilai total biomassa diperoleh dengan menjumlahkan semua berat individu pohon dari suatu unit area tertentu.

2. Metode corp meter

Metode corp meter adalah pendugaan biomassa dengan cara menggunakan seperangkat peralatan elektroda listrik yang kedua kutubnya diletakkan di atas permukaan tanah pada jarak tertentu. Biomassa tumbuhan yang terletak antara dua elektroda dipantau dengan memperhatikan electrical capacitance yang dihasilkan alat tersebut (Chapman, 1976).

persamaan regresi penduga biomassa terbaru yang berlaku di daerah tropik yang dibuat Brown tidak menyertakan penduga biomassa per bagian pohon seperti untuk batang, cabang, daun, dan kulit. Pendekatan pertama oleh Brown (1997) mengunakan persamaan di bawah ini.

Biomassa di atas tanah (ton/ha) = VOB x WD x BEF Dimana : VOB = Volume batang bebas cabang (m3/ha)

WD = Kerapatan kayu (kg/m3)

BEF = Faktor ekspansi (perbandingan total biomassa pohon kering oven di atas tanah dengan biomassa kering oven volume inventarisasi hutan).

Pendekatan yang kedua penentuan berat kering biomassa dengan menggunakan persamaan regresi biomassa yang berdasarkan diameter batang pohon. Dasar dari persamaan regresi ini adalah hanya mendekati biomassa rata-rata per pohon menurut sebaran diameter dengan menggabungkan sejumlah pohon pada setiap kelas diameter dan menjumlahkan total seluruh pohon untuk seluruh kelas diameter.

Biomassa di atas tanah (Y) = a Db

Dimana : Y = berat kering per pohon (kg), dan

D = diameter setinggi dada (130 cm), a dan b merupakan konstanta Brown (1997) menyatakan bahwa pada pendugaan cadangan biomassa atau karbon pada vegetasi, pengukuran diameter digunakan batas minimum diameter 2,5 cm dan untuk daerah yang beriklim basah, batas minimum pengukuran diameter yang digunakan 2,5 – 10 cm. Akan tetapi secara umum bisa digunakan ukuran diameter minimum 5 cm.

Pengukuran biomassa vegetasi dapat memberikan informasi tentang nutrisi dan persediaan karbon dalam vegetasi secara keseluruhan atau jumlah bagian-bagian tertentu seperti kayu yang sudah diekstraksi. Mengukur biomassa vegetasi pohon tidaklah mudah, khususnya hutan campuran dan tegakan tidak seumur.

2. 4. Tinjauan Umum Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese)

secara alami di Indonesia. Jenis ini pertama kali ditemukan oleh Wilh Junghun pada tahun 1841 di dataran tinggi batak dan diberi nama Pinus sumatrana. Herbarium yang dikumpulkan Wilh Junghun, selanjutnya oleh G.G Merkus diserahkan kepada Prof. De Vriese yang diberi nama Pinus merkusii Jungh. et de Vriese.

Menurut Martawijaya (1989), ciri-ciri Pinus merkusii Jungh. et de Vriese adalah batang lurus, bulat dan umumnya tidak bercabang. Daun bentuk jarum dan tajuk berbentuk kerucut. Pinus juga mempunyai nama daerah damar batu, damar bunga, hunyam, kayu sala, kayu sugi, tusam, uyam (Sumatra), dan pinus (Jawa). Batang pinus berukuran sedang sampai besar, tinggi pohon 20 – 40 meter dan diameter pohon dapat mencapai 100 cm. Kulit luar kasar berwarna coklat kelabu sampai coklat tua, tidak mengelupas, beralur lebar dan dalam. Warna kayu teras coklat kuning muda dengan pita atau serat yang berwarna lebih gelap, kayu yang berdamar berwarna coklat tua. Sedangkan kayu gubal berwarna putih atau kekuning-kuningan dengan tebal 6 – 8 cm.

Pinus dapat tumbuh pada daerah yang jelek dan kurang subur, pada tanah berpasir dan tanah berbatu tetapi tidak dapat tumbuh baik pada tanah becek. Iklim yang cocok adalah iklim basah sampai agak kering dengan tipe curah hujan A sampai C, pada ketinggian 200 – 1700 m dpl, kadang-kadang tumbuh di bawah 200 m dpl dan mendekati pantai contohnya Aceh Utara. Pinus merupakan salah satu spesies konifer yang penting, penghasil kayu bangunan, gondorukem, resin dan terpentin. Selain itu kayu pinus merupakan bahan baku untuk pulp dan kertas yang berkualitas baik karena berserat panjang. (Heryanto dan Siregar, 2007).

Menurut Mirov (1967) dalam Yohana (2009) dalam sistem taksonomi, tanaman Pinus mempunyai penggolongan sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Gymnospermae

Kelas : Coniferae

Genus : Pinus

III. METODE PENELITIAN

3. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di areal tegakan Pinus tahun tanam 1994 pada petak 27A RPH Hanjawar Barat BKPH Sukanagara Selatan dan areal tegakan Pinus tahun tanam 1995 pada petak 48 I RPH Hanjawar Timur BKPH Sukanagara Utara Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April sampai Mei 2010.

3. 2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kalkulator, kamera, kantung plastik, kapur, kertas koran, kompas, oven, golok, patok, pita ukur, tali plastik, tally sheet, timbangan, timbangan digital dan software SAS, sedangkan bahan yang digunakan yaitu tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) tahun tanam 1995 dan tahun tanam 1994 di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

3. 3. Pengumpulan Data

Jenis-jenis data yang digunakan untuk penelitian ini dibagi 2, yaitu : 1. Data primer

Data primer adalah data secara langsung dari lapangan yang meliputi diameter tegakan Pinus 1,3 m dari atas tanah, berat basah dan berat kering tumbuhan bawah dan serasah pada setiap petak penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian berupa kondisi umum lokasi penelitian dan data lain yang diperlukan.

3. 4. Metode Penelitian

serasah dilakukan dengan mengambil seluruh bagian tumbuhan bawah dan serasah (Hairiah dan Rahayu, 2007). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penentuan dan pembuatan petak penelitian

Petak yang digunakan untuk penelitian adalah petak pada areal tegakan Pinus di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Pada areal tersebut masing-masing dibuat 5 petak dengan ukuran 20 m x 20 m. Di dalam petak tersebut dibuat petak-petak kecil berukuran 2 m x 2 m sebanyak 4 buah yang diletakkan di setiap sudut untuk pengukuran analisis vegetasi tumbuhan bawah dan serasah.

2 m 2 m

20 m

20 m

Gambar 1. Desain Petak Penelitian 2. Pendugaan biomassa tegakan

Pendugaan biomassa menggunakan metode pendekatan volume seperti yang diusulkan Brown (1997) namun dengan ada beberapa modifikasi mengenai pendugaan dan pengukuran biomassa. Perhitungan volume pohon rata-rata dengan melalui tahapan berikut :

1. Mengukur diameter tegakan Pinus kemudian dikonversikan menggunakan Tarif Volume Lokal (TVL) Pinus KPH Sukabumi.

Biomassa di atas tanah (ton/ha) = VOB x WD x BEF Dimana : VOB = Volume batang bebas cabang (m3/ha) WD = Kerapatan kayu (kg/m3)

BEF = Faktor ekspansi (perbandingan total biomassa pohon kering oven di atas tanah dengan biomassa kering oven volume inventarisasi hutan).

3. Pengambilan contoh tumbuhan bawah dan serasah

Pada setiap petak penelitian berukuran 2 m x 2 m dilakukan pengambilan contoh tumbuhan bawah yang meliputi semak belukar yang berdiameter batang kurang dari 5 cm, tumbuhan menjalar, rumput-rumputan, atau gulma. Estimasi biomassa tumbuhan bawah dilakukan dengan mengambil bagian tanaman (Hairiah dan Rahayu, 2007). Selain pengambilan tumbuhan bawah, dilakukan pengambilan serasah dalam petak berukuran 2 m x 2 m tersebut.

4. Pengovenan

Pengovenan dilakukan pada suhu 1050 C selama 48 jam. Berat contoh yang dikeringkan untuk bagian cabang, ranting dan daun sebanyak berat basah contoh bila berat basahnya kurang dari 200 gram dan 200 gram bila basahnya lebih dari 200 gram (Ismail, 2005).

3. 5. Analisis Data

1. Analisis vegetasi tumbuhan bawah dan serasah

Menurut Soerianegara dan Indrawan (2002), kerapatan, frekuensi, dan indeks nilai penting (INP) dihitung dengan menggunakan rumus :

2. Pengukuran biomassa tumbuhan bawah dan serasah

Data primer tumbuhan bawah yang diperoleh dihitung berat basahnya dan contoh yang diambil dikeringtanurkan untuk mengetahui berat keringnya. Menurut Haygreen dan Bowyer (1989), kadar air dihitung dengan menggunakan rumus : 3. Menghitung berat kering

Berat kering serasah dan tumbuhan bawah diketahui setelah pengovenan. Selain itu juga, menurut Haygreen dan Bowyer (1989), apabila berat basah diketahui dan kandungan air telah diperoleh dari contoh uji kecil maka berat kering dari masing-masing sampel dapat dihitung dengan rumus :

Berat kering yang dihasilkan setelah pengovenan dinyatakan dalam satuan gram yang kemudian dikonversi ke kilogram per hektar untuk mengetahui biomassa di atas permukaan tanah yang terdapat pada masing-masing areal.

4. Potensi karbon

Karbon diduga melalui biomassa yaitu dengan mengkonversi setengah dari jumlah biomassa, karena hampir 50% dari biomassa pada vegetasi hutan tersusun atas unsur karbon (Brown, 1997) yaitu dengan menggunakan rumus:

C = Yn x 0,5 Keterangan: C = Karbon (ton/ha)

Yn = Biomassa tegakan (ton/ha)

5. Analisis data secara statistik

Hasil pendugaan simpanan karbon yang telah diperoleh pada akhirnya akan diuji secara statistik dengan rancangan percobaan yang sesuai. Rancangan percobaan yang dipakai adalah rancangan tersarang (nested design) atau

hierarchical design, yaitu rancangan yang memiliki faktor yang tersarang pada faktor lainnya (Montgomery, 1996). Model linier :

i=1,2 yijk = µ + τ + βj(i) + ε(ij)k j=1,2,3

k=1,2,3,4,5 Keterangan :

yijk = Respon banyaknya kandungan karbon dalam umur ke-i, vegetasi ke-j,

dan petak (ulangan) ke-k µ = Rataan umum

τ = Pengaruh faktor umur jenis ke-i terhadap respon βj(i) = Pengaruh vegetasi ke-j yang tersarang pada hutan ke-i

ε(ij)k = Pengaruh galat acak respon pada umur ke-i, vegetasi ke-j yang

tersarang pada umur ke-i dan petak (ulangan) ke-k

3. 6. Hipotesis Penelitian

Terdapat perbedaan potensi karbon pada salah satu variabel pengamatan (pohon, serasah, maupun tumbuhan bawah) yang terdapat pada areal hutan Pinus dengan tegakan tahun tanam 1995 dan tegakan tahun tanam 1994 sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kandungan karbon. Hipotesis yang diuji antara lain :

1. Pengaruh Faktor Vegetasi

H0: βj(i) = 0, i,j (vegetasi tidak berpengaruh)

Hi : βj(i) 0

2. Pengaruh Faktor Umur

H0: τ1 = τ2 = 0 (umur tidak berpengaruh)

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4. 1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis atau berdasarkan garis lintang dan bujur, wilayah KPH Cianjur terletak pada 6o36’ - 7o26’ LS dan 106o30’ s/d 107o25’ BT. KPH Cianjur memiliki luas hutan 70.110,27 Ha. Luas hutan tersebut dibagi ke dalam dua Kelas Perusahaan yang terdiri dari Kelas Perusahaan Jati dan Kelas Perusahaan Pinus.

Kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Cianjur secara administratif berada pada wilayah pemerintahan Kabupaten Cianjur seluas 69.178,20 Ha (98,7 %) yang tersebar di 27 kecamatan meliputi 143 desa dan sebagian kelompok hutan Cantayan Barat masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Purwakarta seluas 160,90 Ha (0,3 %) yang berada di satu kecamatan serta sebagian kelompok hutan Gn. Kancana masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Sukabumi seluas 771,17 Ha (1,1 %) yang berada di dua kecamatan (Perhutani, 2006). Adapun batas administratif KPH Cianjur yakni antara lain :

1. Bagian utara berbatasan dengan KPH Purwakarta dan KPH Bogor

2. Bagian timur berbatasan dengan KPH Bandung Utara, KPH Garut dan KPH Bandung Selatan

3. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

4. Bagian barat berbatasan dengan KPH Sukabumi dan KPH Bogor.

Wilayah hutan KPH Cianjur dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bagian hutan. Untuk Kelas Perusahaan Jati meliputi bagian hutan Agrabinta (15.337,67 Ha) dan bagian hutan Cisokan (8.149,29 Ha). Sedangkan Kelas Perusahaan pinus meliputi bagian hutan Cugenang (8.779,15 Ha), Citiis (13.272,70 Ha), Caringin (5.941,07 Ha) dan Cisadea (18.630,39 Ha). Total potensi hutan tanaman Pinus yang dimiliki KPH Cianjur seluas 4958,54 Ha. Kelas Umur (KU) yang terdapat di KPH Cianjur yaitu antara lain KU I (142,26 Ha), KU II (1047,53 Ha), KU III (2422,66 Ha), KU IV (677,93 Ha), KU V (3,37 Ha), KU VI (52,57 Ha), KU VII (526,10 Ha), KU VIII (9,15 Ha), KU IX (68,08 Ha), dan KU XI (8,89 Ha), sedangkan untuk KU X tidak dijumpai di KPH Cianjur. Lokasi penelitian dilakukan di bagian hutan Citiis dan Caringin.

4. 2. Kondisi Topografi

Umumnya bagian hutan Citiis dan Caringin berada pada daerah dataran tinggi dengan bentuk lapangan sebagian berbukit dan bergunung-gunung dengan kelerengan lapangan bergelombang sampai berjurang-jurang. Bagian hutan Citiis dan Caringin juga mempunyai ketinggian rata-rata 1000 m dpl, besar pengaruhnya terhadap hidrologi wilayah sekitarnya atau kelompok hutan yang mempunyai kelerengan di atas 50 % (Perhutani, 2006).

4. 3. Tanah dan Geologi

Berdasarkan peta tanah tinjauan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten diketahui bahwa di bagian hutan Citiis terdiri dari 4 jenis tanah, yaitu pada BKPH Sukanagara Utara terdiri dari jenis tanah alluvial coklat keabuan, asosiasi andosol coklat kekelabuan, latosol coklat kekuningan kompleks latosol merah dan latosol kemerahan, kompleks podsolik merah kekuningan podsolik kuning dan regosol. Bahan induk endapan liat, endapan dan volkan, batu pasir dan batu liat, tufvolkan intermedier.

4. 4. Iklim

Wilayah bagian hutan Citiis dan Caringin beriklim tropis yang ditandai dengan terdapatnya pergantian yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau, dengan temperatur rata-rata 21-26oC. Berdasarkan pengumpulan data banyaknya curah hujan di wilayah KPH Cianjur, maka keadaan curah hujan di wilayah bagian hutan Citiis dan Caringin memiliki curah hujan rata-rata per tahun mencapai 1.326,3 mm/thn atau rata-rata curah hujan per bulan mencapai 110,5 mm/bln dengan banyaknya jumlah hari hujan 85 hari.

Dengan kondisi tersebut, maka berdasarkan klasifikasi iklim di wilayah bagian hutan Citiis dan Caringin memiliki kriteria bulan basah, dimana rata-rata curah hujan per bulan di atas 100 mm/bln. Dengan memperhatikan perbandingan bulan basah dan bulan kering, maka tipe iklim wilayah bagian hutan Citiis dan Caringin termasuk tipe iklim C (Perhutani, 2006).

4. 5. Sosial Ekonomi

Tingkat kemampuan suatu desa dalam penyelenggaraaan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial ekonomi, dinyatakan pengembangan desanya dengan status swakarya, swadaya dan swasembada. Sementara hutan merupakan bagian dari lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan. Maka keadaan tingkat pengembangan desa yang berbeda-beda tersebut, akan memberikan pengaruh yang berbeda pula kepada sikap masyarakatnya terhadap hutan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5. 1. Hasil

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di areal tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) tahun tanam 1995 pada petak 48I RPH Hanjawar Timur BKPH Sukanagara Utara dan areal tegakan Pinus tahun tanam 1994 di petak 27A RPH Hanjawar Barat BKPH Sukanagara Selatan KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Jarak tanam pohon pada kedua lokasi tersebut adalah 3 m x 2 m dan tidak dilakukan penjarangan pada masing-masing lokasi. Pengambilan contoh untuk masing-masing-masing-masing lokasi adalah seluas 0,04 hektar dengan lima kali pengulangan.

A B

Gambar 3. Kondisi tegakan Pinus petak 48I tahun tanam 1995 (A) dan tegakan Pinus petak 27A tahun tanam 1994 (B)

Pada penelitian ini, biomassa yang diukur adalah biomassa yang terdapat di atas permukaan lahan yaitu antara lain tumbuhan bawah, serasah, dan pohon. Pengukuran biomassa vegetasi dapat memberikan informasi tentang nutrisi dan persediaan karbon dalam vegetasi secara keseluruhan atau jumlah bagian-bagian tertentu.

5. 1. 1. Potensi Volume Pohon

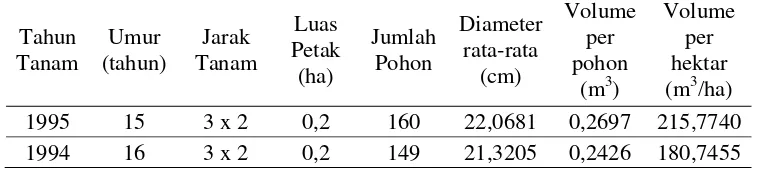

Tabel 1. Potensi volume pohon Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) tahun tanam 1995 dan tahun tanam 1994 di KPH Cianjur

Tahun

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa potensi volume yang dimiliki pohon Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) pada petak tahun tanam 1995 lebih besar daripada petak tahun tanam 1994. Potensi volume Pinus pada petak tahun tanam 1995 yaitu sebesar 215,7740 m3/ha, sedangkan volume pada petak tahun tanam 1994 adalah 180,7455 m3/ha. Perbedaan volume tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan jumlah pohon dan juga diameter rata-rata pohon yang lebih besar pada petak tahun tahun tanam 1995 daripada petak tahun tanam 1994. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya gangguan hutan berupa pencurian kayu serta adanya kematian pada pohon akibat serangan hama maupun penyakit yang lebih besar pada petak tahun tanam 1994 daripada petak tahun tanam 1995. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pohon di petak tahun tanam 1994 yang lebih kecil daripada petak tahun tanam 1995.

Gambar 4. Potensi volume pohon Pinus petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

5. 1. 2. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Tumbuhan Bawah

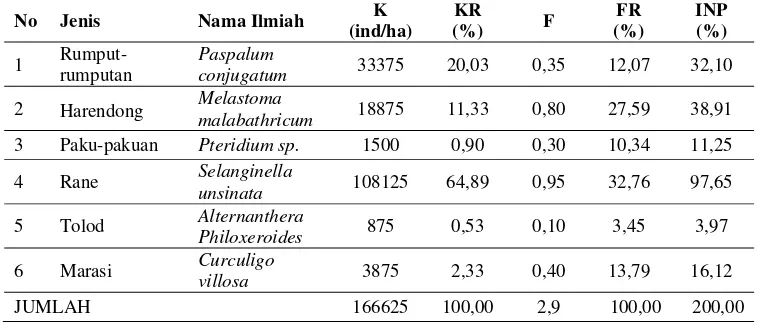

Untuk analisis vegetasi pada tingkat tumbuhan bawah di petak tahun tanam 1995, tumbuhan bawah yang ditemukan sebanyak 6 jenis. Jenis rane (Selanginella unsinata) merupakan tumbuhan bawah paling banyak ditemukan di petak ini yang memiliki nilai K sebanyak 108125 ind/ha dan memiliki nilai F tertinggi yaitu 0,95 sehingga menghasilkan INP sebesar 97,65% (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995

conjugatum 33375 20,03 0,35 12,07 32,10

2 Harendong Melastoma malabathricum 18875 11,33 0,80 27,59 38,91 3 Paku-pakuan Pteridium sp. 1500 0,90 0,30 10,34 11,25 4 Rane Selanginella

unsinata 108125 64,89 0,95 32,76 97,65

5 Tolod Alternanthera

Philoxeroides 875 0,53 0,10 3,45 3,97

6 Marasi Curculigo

villosa 3875 2,33 0,40 13,79 16,12

JUMLAH 166625 100,00 2,9 100,00 200,00

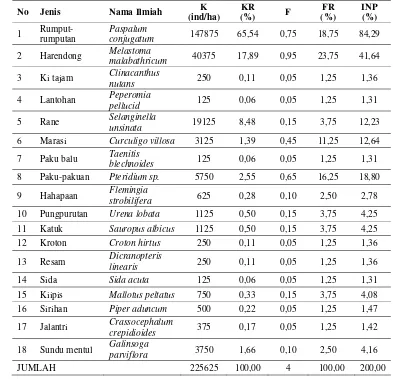

dapat diketahui bahwa jenis rumput-rumputan (Paspalum conjugatum) menjadi jenis yang paling dominan dengan nilai K 147875 ind/ha dan nilai F sebesar 0,75 sehingga menghasilkan nilai INP sebesar 84,29% (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1994

2 Harendong Melastoma

malabathricum 40375 17,89 0,95 23,75 41,64 17 Jalantri Crassocephalum

crepidioides 375 0,17 0,05 1,25 1,42

18 Sundu mentul Galinsoga

parviflora 3750 1,66 0,10 2,50 4,16

JUMLAH 225625 100,00 4 100,00 200,00

5. 1. 3. Potensi Biomassa Pohon

Tabel 4. Kandungan biomassa di atas permukaan lahan (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah)

Tahun Tanam

Potensi Biomassa (ton/ha)

Pohon Tumbuhan Bawah Serasah Total

1995 118,6757 0,0120 0,0256 118,7133

1994 99,4100 0,0082 0,0331 99,4513

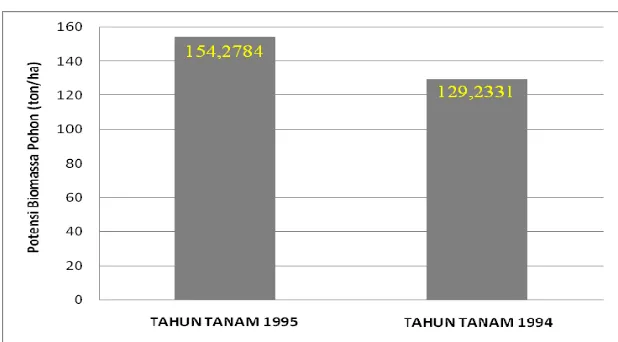

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa potensi biomassa pohon Pinus pada petak tahun tanam 1995 lebih besar dibandingkan potensi biomassa pohon Pinus pada petak tahun tanam 1994. Potensi biomassa pohon Pinus pada petak tahun tanam 1995 yaitu sebesar 154,2784 ton/ha, sedangkan pada petak tahun tanam 1994 potensi biomassa pohonnya adalah 129,2331 ton/ha.

Gambar 5. Potensi biomassa pohon Pinus petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

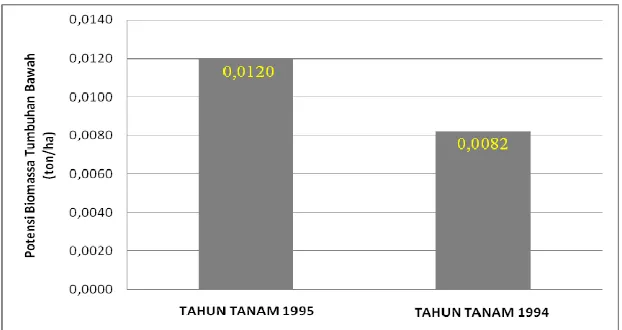

5. 1. 4. Potensi Biomassa Tumbuhan Bawah

Gambar 6. Potensi biomassa tumbuhan bawah petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

5. 1. 5. Potensi Biomassa Serasah

Bila potensi biomassa pohon dan tumbuhan bawah memiliki nilai yang lebih besar pada petak tahun tanam 1995 dibandingkan petak tahun tanam 1994, namun tidak demikian halnya dengan potensi biomassa serasah. Potensi biomassa serasah pada petak tahun tanam 1995 yang sebesar 0,0256 ton/ha memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan potensi biomassa serasah pada petak tahun tanam 1994 dimana potensi biomassa serasahnya adalah 0,0331 ton/ha.

5. 1. 6. Potensi Biomassa Total di Atas Permukaan

Potensi biomassa total merupakan penjumlahan dari seluruh biomassa yang terdapat di atas permukaan lahan yang terdiri dari pohon, tumbuhan bawah, dan serasah. Pada petak tahun tanam 1995, potensi biomassa totalnya lebih besar daripada potensi biomassa total petak tahun tanam 1994. Potensi biomassa total pada petak tahun tanam 1995 yaitu sebesar 154,3160 ton/ha. Sedangkan untuk petak tahun tanam 1994, potensi biomassa totalnya adalah 129,2744 ton/ha.

Gambar 8. Potensi biomassa total di atas permukaan petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

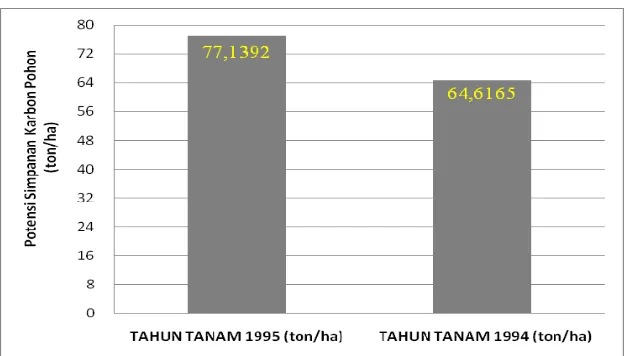

5. 1. 7. Potensi Simpanan Karbon Pohon

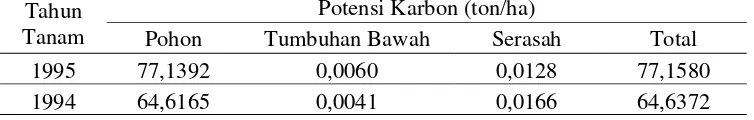

Potensi simpanan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah potensi simpanan karbon di atas permukaan yang meliputi pohon, tumbuhan bawah, dan serasah. Potensi simpanan karbon dari pohon, tumbuhan bawah, dan serasah dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Potensi simpanan karbon di atas permukaan lahan (pohon, tumbuhan bawah dan serasah)

Tahun Tanam

Potensi Karbon (ton/ha)

Pohon Tumbuhan Bawah Serasah Total

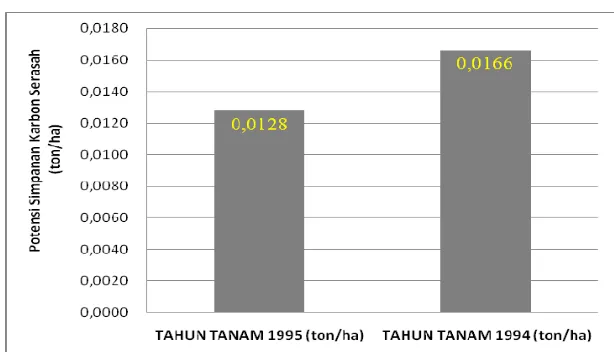

1995 77,1392 0,0060 0,0128 77,1580

1994 64,6165 0,0041 0,0166 64,6372

disebabkan oleh jumlah volume pohon pada petak tahun tanam 1995 lebih besar daripada volume pohon pada petak tahun tanam 1994.

Gambar 9. Potensi serapan karbon pohon pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

5. 1. 8. Potensi Simpanan Karbon Tumbuhan Bawah

Sama halnya dengan potensi simpanan karbon pohon, untuk potensi simpanan karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 lebih besar dibandingkan petak tahun tanam 1994. Hasil perhitungan simpanan karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 yaitu 0,0060 ton/ha dan potensi simpanan karbon pada petak tahun tanam 1994 adalah 0,0041 ton/ha.

5. 1. 9. Potensi Simpanan Karbon Serasah

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap biomassa serasah, dapat diketahui bahwa potensi biomassa di petak tahun tanam 1995 lebih rendah daripada petak tahun tanam 1994. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap potensi simpanan karbon pada serasah, yaitu potensi simpanan karbon serasah di petak tahun tanam 1995 lebih rendah daripada petak tahun tanam 1994. Potensi simpanan karbon pada petak tahun tanam 1995 yaitu sebesar 0,0128 ton/ha, sedangkan untuk petak tahun tanam 1994, potensi simpanan karbonnya adalah 0,0166 ton/ha.

Gambar 11. Potensi serapan karbon serasah pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

5. 1. 10. Potensi Simpanan Karbon di Atas Permukaan

Gambar 12. Potensi simpanan total karbon pada petak tahun tanam 1995 dan petak tahun tanam 1994

5. 1. 11. Hasil Analisis Data Simpanan Karbon

Hasil pengolahan data simpanan karbon baik pada hutan Pinus tahun tanam 1995 maupun hutan Pinus tahun tanam 1994 dengan masing-masing pengaruh vegetasi (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah) menunjukkan hasil ANOVA pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Tabel sidik ragam simpanan karbon

Sumber DB JK KT F-Hit Nilai-p

Vegetasi 2 10351.89319 5175.94660 205.06 <.0001 Umur 1 37.28488 37.28488 1.48 0.2351

Error 26 656.26073 25.24080 Total 29 11045.43880

R-Square Coeff Var Root MSE Respon

Dari hasil Analisis Ragam (ANOVA) yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai R-Square sebesar 0,960112 atau sebesar 96,01% yang dapat diartikan bahwa sebesar 96,01% keragaman dari respon mampu dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor-faktor-faktor lain di luar model. Untuk menguji hipotesis pertama yaitu pada faktor vegetasi (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah) yang terdapat di dalam hutan Pinus tahun tanam 1995 maupun hutan Pinus tahun tanam 1994, dapat dilihat pada p-value untuk vegetasi sebesar <0,0001 dimana nilai tersebut <0,05 sehingga pada taraf nyata 5% tolak H0 yaitu H0: βj(i) = 0, i,j (vegetasi pada hutan tertentu tidak

berpengaruh). Dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis pertama dengan taraf nyata 5% ada atau terdapat vegetasi (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah) yang berpengaruh terhadap potensi simpanan karbon. Hal tersebut dapat menggunakan uji lanjut dari penolakan H0 vegetasi yang tersarang pada hutan dengan Duncan

Multiple Range Test (Uji Perbandingan Berganda Duncan).

Uji lanjut dari penolakan H0 dengan Duncan Multiple Range Test (Uji

Perbandingan Berganda Duncan) menggunakan software SAS. Berdasarkan Hasil uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test (Lampiran) menunjukkan bahwa pohon Pinus lebih banyak memberikan pengaruh terhadap potensi simpanan karbon pada hutan Pinus tahun tanam 1995 dan hutan Pinus tahun tanam 1994. Selain itu, untuk serasah dan tumbuhan bawah, hasil uji lanjut Duncan Multiple Range Test menunjukkan bahwa serasah maupun tumbuhan bawah memberikan pengaruh yang sama terhadap potensi simpanan karbon baik pada hutan Pinus tahun tanam 1995 maupun hutan Pinus tahun tanam 1994.

Hasil analisis data pada hipotesis yang kedua yaitu pada faktor umur, dapat dilihat pada p-value umur. Nilai p-value = 0,2351 dimana nilai tersebut >0,05 sehingga pada taraf nyata 5% terima H0 yaitu H0: τ1 = τ2 = 0 (umur tidak

5. 2. Pembahasan

Salah satu potensi hutan yang berada di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah jenis Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese). Pengelolaan hutan Pinus tersebut didukung dengan adanya kondisi topografi, tanah, serta iklim yang sesuai sehingga hasil hutan yang diperoleh dapat optimal. Potensi volume pohon Pinus pada petak tahun tanam 1995 lebih besar dibandingkan dengan potensi volume Pinus pada petak tahun tanam 1994. Potensi volume pada petak tahun tanam 1995 adalah 215,7740 m3/ha, sedangkan pada petak tahun tanam 1994 volumenya adalah 180,7455 m3/ha. Perbedaan volume tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan jumlah pohon dan juga diameter rata-rata pohon yang lebih besar pada petak tahun tahun tanam 1995 daripada petak tahun tanam 1994. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya gangguan hutan berupa pencurian kayu serta adanya kematian pada pohon akibat serangan hama maupun penyakit yang lebih besar pada petak tahun tanam 1994 daripada petak tahun tanam 1995. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pohon di petak tahun tanam 1994 yang lebih sedikit daripada petak tahun tanam 1995.

Hasil penelitian menunjukkan pada petak tahun tanam 1995 ditemukan 6 jenis tumbuhan bawah, sedangkan pada petak tahun tanam 1994 ditemukan 18 jenis tumbuhan bawah. Pada petak tahun tanam 1995, jenis Rane merupakan tumbuhan bawah paling banyak ditemukan dengan jumlah tertinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai K sebanyak 108125 ind/ha (64,80% dari total) dan nilai F tertinggi yaitu 0,95 (32,76% dari total) sehingga menghasilkan INP sebesar 97,65% (tabel 2). Dengan demikian jenis Rane adalah jenis yang dominan pada petak tahun tanam 1995. Berbeda dengan petak tahun tanam 1995, hasil analisis vegetasi tingkat tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1994 menunjukkan jenis yang paling dominan adalah Rumput-rumputan dengan nilai K sebanyak 147875 ind/ha (65,54% dari total) dan memiliki nilai F sebesar 0,75 (18,75% dari total) sehingga menghasilkan nilai INP sebesar 84,29%.

tanah (above ground biomass) dan biomassa tumbuhan di bawah permukaan tanah (below ground biomass). Penelitian yang dilakukan di tegakan Pinus ini mengukur potensi biomassa di atas permukaan tanah (above ground biomass) baik pohon, tumbuhan bawah, dan juga serasah. Proses pendugaan biomassa pada pohon Pinus dilakukan dengan pengukuran keliling (cm) pohon untuk mendapatkan diameter (m) pohon yang kemudian dikonversi menjadi volume (m3) melalui Tabel Volume Lokal (TVL) Pinus KPH Sukabumi. Sedangkan pendugaan biomassa tumbuhan bawah dan serasah dilakukan dengan penghitungan berat kering.

Hasil pendugaan biomassa pohon yang diperoleh menunjukkan bahwa potensi biomassa pohon pada petak tahun tanam 1995 adalah 154,2784 ton/ha, sedangkan pada petak tahun tanam 1994 potensi biomassa pohonnya yaitu 129,2331 ton/ha. Potensi biomassa pohon pada petak tahun tanam 1995 memiliki biomassa yang lebih besar dibandingkan potensi biomassa pohon pada petak tahun tanam 1994. Hal ini disebabkan karena pada petak tahun tanam 1995 memiliki nilai volume pohon yang lebih besar dibandingkan dengan petak tahun tanam 1994. Biomassa tegakan dipengaruhi oleh faktor iklim seperti curah hujan, umur tegakan, sejarah perkembangan vegetasi, komposisi dan struktur tegakan (Kusmana, 1993). Petak tahun tanam 1995 memiliki jumlah pohon yang lebih banyak sehingga volume per pohon dan diameter rata-ratanya juga lebih besar dibandingkan petak tahun tanam 1994.

Berbeda dengan potensi biomassa pada pohon dan tumbuhan bawah, untuk potensi biomassa serasah menunjukkan hasil yang berkebalikan. Potensi biomassa serasah pada petak tahun tanam 1995 menunjukkan hasil biomassa yang lebih kecil dibandingkan potensi biomassa serasah pada petak tahun tanam 1994. Pada petak tahun tanam 1995, potensi biomassa serasahnya adalah 0,0256 ton/ha, sedangkan potensi biomassa serasah pada petak tahun tanam 1994 adalah 0,0331 ton/ha.

Hasil penjumlahan biomassa yang terdapat di atas permukaan lahan yang terdiri dari tumbuhan bawah, serasah, dan pohon menunjukkan bahwa potensi biomassa total pada petak tahun tanam 1995 lebih besar dibandingkan dengan potensi biomassa total pada petak tahun tanam 1994. Potensi biomassa total petak tahun tanam 1995 yaitu 154,3160 ton/ha, sedangkan pada petak tahun tanam 1994, total potensi biomassanya adalah 129,2744 ton/ha. Potensi biomassa total dipengaruhi oleh potensi biomassa vegetasi pada masing-masing petak baik pohon, tumbuhan bawah, maupun serasah. Meskipun biomassa pada serasah petak tahun tanam 1995 lebih rendah dibandingkan pada petak tahun tanam 1994, namun faktor lainnya yaitu biomassa pohon dan tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 lebih besar daripada petak tahun tanam 1994. Potensi biomassa total tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi serapan karbon pada masing-masing tegakan.

Pendugaan potensi simpanan karbon dalam suatu tegakan dapat dilihat dari besarnya potensi biomassa yang ada. Biomassa hutan dapat memberikan dugaan sumber karbon pada vegetasi hutan, oleh karena 50% dari biomassa adalah karbon (Brown dan Gaton 1996 dalam Salim 2005). Oleh karena itu, potensi simpanan karbon yang dimiliki pada tegakan Pinus adalah setengah dari potensi biomassanya yang berarti juga bahwa peningkatan jumlah biomassa akan meningkatkan jumlah potensi simpanan karbon.

Jumlah karbon yang disimpan dalam biomassa pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO2 di atmosfer yang diserap oleh tanaman.

ke udara. Proporsi terbesar penyimpanan karbon di daratan umumnya terdapat pada komponen pepohonan (Hairiah dan Rahayu, 2007).

Hasil pengolahan data biomassa pohon menunjukkan bahwa potensi simpanan karbon pohon Pinus pada petak tahun tanam 1995 lebih besar dibandingkan dengan potensi simpanan karbon pohon pada petak tahun tanam 1994. Pada petak tahun tanam 1995, potensi simpanan karbon pohonnya adalah 77,1392 ton/ha. Untuk petak tahun tanam 1994, potensi simpanan karbon pohonnya yaitu 64,6165 ton/ha. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah volume pohon pada petak tahun tanam 1995 lebih besar daripada volume pohon pada petak tahun tanam 1994. Potensi volume pohon tersebut mempengaruhi potensi biomassa dan simpanan karbon pada masing-masing petak.

Hasil perhitungan potensi karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 adalah 0,0060 ton/ha dan potensi karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1994 yaitu sebesar 0,0041 ton/ha. Dapat disimpulkan bahwa potensi simpanan karbon tumbuhan bawah pada petak tahun tanam 1995 lebih besar daripada petak tahun tanam 1994. Berbeda dengan simpanan karbon pada pohon dan tumbuhan bawah, berdasarkan hasil perhitungan terhadap biomassa serasah, maka potensi simpanan karbon pada petak tahun tanam 1995 lebih rendah daripada petak tahun tanam 1994. Hasil perhitungan simpanan karbon serasah pada petak tahun tanam 1995 adalah 0,0128 ton/ha, sedangkan potensi simpanan karbon serasah pada petak tahun tanam 1994 sebesar 0,0166 ton/ha. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap potensi simpanan karbon pada serasah, yaitu potensi simpanan karbon serasah pada petak tahun tanam 1995 lebih rendah daripada petak tahun tanam 1994.

Setelah diperoleh hasil potensi simpanan karbon baik pada petak tahun tanam 1995 maupun pada petak tahun tanam 1994, untuk menguji keaktualan data maka dilakukan analisis menggunakan statistika dengan menggunakan pengujian hipotesis yang telah dibuat. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan tingkat keterandalan yang nyata dengan nilai R-Sq = 96,01%. Sedangkan hasil uji hipotesis pertama yaitu pada faktor vegetasi yang terdapat di dalam hutan Pinus tahun tanam 1995 dan hutan Pinus tahun tanam 1994 yang terdiri dari vegetasi (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah) menunjukkan ada atau terdapat vegetasi (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah) yang berpengaruh terhadap potensi simpanan karbon. Berbeda dengan hasil hipotesis yang kedua, yaitu pada faktor umur dimana pada taraf nyata 5% belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa hutan Pinus tahun tanam 1995 maupun hutan Pinus tahun tanam 1994 berpengaruh terhadap potensi simpanan karbon. Hal tersebut sesuai dengan nilai p-value = 0,2351 dimana nilai tersebut >0,05 dan menerima H0.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama, maka digunakan uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test (Uji Perbandingan Berganda Duncan). Perbandingan berganda Duncan pada dasarnya hampir sama dengan motode Tukey tetapi prosedur Duncan mempersiapkan segugus nilai pembanding yang nilainya meningkat tergantung dari jarak peringkat dua buah perlakuan yang akan dibandingkan (Mattjik dan Sumertajaya, 2002). Hasil uji lanjut dengan Duncan Multiple Range Test menunjukkan pada taraf nyata 5%, faktor vegetasi yang berpengaruh terhadap potensi simpanan karbon adalah pada tingkat pohon baik di hutan Pinus tahun tanam 1995 maupun hutan Pinus tahun tanam 1994. Pengujian ini membuktikan dan menjawab hipotesis sebelumnya yaitu ada atau terdapat vegetasi (pohon, tumbuhan bawah, dan serasah) yang berpengaruh terhadap potensi simpanan karbon.

biomassa total dan potensi simpanan karbon total pada tumbuhan bawah dan serasah yang memberikan nilai kecil terhadap potensi biomassa total dan potensi simpanan karbon total di atas permukaan lahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis statistika ini adalah variabel pengamatan yang memberikan pengaruh terhadap simpanan karbon di hutan Pinus adalah pohon.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

1. Potensi simpanan karbon tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) pada petak tahun tanam 1995 adalah 77,1580 ton/ha, sedangkan potensi simpanan karbon pada petak tahun tanam 1994 yaitu sebesar 64,6372 ton/ha.

2. Hasil uji analisis statistik menunjukkan terdapat perbedaan potensi karbon pada salah satu variabel pengamatan (pohon, serasah, maupun tumbuhan bawah) yang terdapat pada tegakan Pinus tahun tanam 1995 dan tegakan Pinus tahun tanam 1994, dimana variabel tersebut adalah pohon.

6. 2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Balinda L. 2008. Pendugaan Simpanan Karbon Di Atas Permukaan Pada Tegakan Pinus (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) di RPH Leuwiliang BKPH Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Skripsi. Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Brown S. 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forest. A Primer. FAO. Forestry Paper. USA. 134:10-13.

Chapman SB. 1976. Methods in plant ecology. 2nd ed. Blackwell Scientific Publisher. Oxford.145-120 p.

Departemen Kehutanan RI. 2007. Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Perubahan Iklim Global. http://www.dephut.go.id.[24 Januari 2008].

Hairiah K, SM. Sitompul, Meine van Noordwijk, Cherly. Palm 2001. Methods for sampling carbon stock above and below ground. Bogor. ICRAF Southeast Asia.

Hairiah K, Rahayu S. 2007. Pengukuran Karbon Tersimpan di Berbagai Macam Penggunaan Lahan. Bogor. World Agroforestry Centre ICRAF, SEA Regional Office, University of Brawijaya, Unibraw, Indonesia. 77p.

Haygreen JG, Bowyer JL. 1989. Hasil Hutan dan Ilmu Kayu. UGM Press. Yogyakarta.

Heryanto NM, Siregar CA. 2007. Biomassa dan Kandungan Karbon Pada Hutan Tanaman Tusam (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) Umur Lima Tahun di Cianten, Bogor, Jawa Barat. Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam. Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Kehutanan. Bogor.

Ismail AG. 2005. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Potensi Kandungan Karbn Pada Tanaman Acacia mangium Willd di Hutan Tanaman Industri

[tesis]. Bogor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Ketterings QM, Coe R, Noordwijk M, Ambagu Y, Palm CA. 2001. Reducing uncertainty in the use of allometric biomass equation for predicting above ground tree biomass in mixed secondary forests. Forerst Ecology and Management 146: 199-209.

Kusmana C, Sabiham S, Abe K, Watanabe H. 1992. An Estimation of Above Ground Tree Biomass of A Mangrove Forest in East Sumatera. Tropics I (4) : 143-257.

Lasco RD. 2006. Carbon Budget of Forest Ecosystem in Southeast Asia Following Disturbance and Restoration. http://www.gcte.org/h/APN.htm. [1 Februari 2006].

Lugo AE dan Snedaker SC. 1974. The ecological of mangrove. Ann. Rev. Ecol & Syst 5: 39-64.

Martawijaya A, Mandang YI, Kartasujana I, Kadir K, Prawira SA. 1989. Atlas Kayu Indonesia. Jilid II. Departemen Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor.

Mattjik AA dan Sumertajaya M. 2002. Perancangan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan Minitab Jilid I. Bogor: IPB Press.

Mirov NT. 1967. The Genus Pinus. New York: The Ronald Oress Company.

Montgomery, D. C. 1996. Design and Analysis of Experiments. 5th Edition. Wiley, New York.

Murdiyarso D. 2003a. Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

[Perum Perhutani] Perum Perhutani. 2006. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH-PDE) Kelas Perusahaan Pinus. Cianjur: Seksi Perencanaan Hutan II.

Rahayu S, Betha Lusiana, Meine van Noordwijk. 2004. Pendugaan Cadangan Karbon di Atas Permukaan Tanah pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur [ www.worldagroforestry.org/sea/

Publications /files/book/BK0089-05/BK0089-05-2.PDF-] [ 21 Oktober 2008]. Salim. 2005. Profil Kandungan Karbon pada Tegakan Puspa (Schima wallichii

Korth.) [Thesis]. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Smith EJ, Heath LS, and Woodbury PB. 2004. Journal of Forestry July/ August. How to estimate forest carbon for large area from inventory data.

Soerianegara I, Indrawan A. 2002. Ekologi Hutan Indonesia. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Tanaman Tahun 1995

Tegakan Jenis Pinus merkusii

33 81 25,7962 0,3731

34 81 25,7962 0,3731

VOLUME TOTAL PETAK I (m3) 8,8387

VOLUME PER HA (m3/ha) 220,9675

PETAK 3

26 81 25,7962 0,3731

27 65 20,7006 0,1846

PETAK 4

1 73 23,2484 0,2665

23 70 22,2930 0,2340

24 60 19,1083 0,1430

25 63 20,0637 0,1664

26 89 28,3439 0,5031

27 63 20,0637 0,1664

28 69 21,9745 0,2236

29 87 27,7070 0,4680

BIOMASSA PETAK V (kg/ha) 113559,8750 BIOMASSA TOTAL PETAK V (ton/ha) 147,6278 POTENSI KARBON PETAK V (ton/ha) 73,8139

VOLUME PER PETAK TAHUN TANAM 1995 (m3)

VOLUME TOTAL PETAK I (m3) 8,8387

VOLUME TOTAL PETAK II (m3) 6,7132

VOLUME TOTAL PETAK III (m3) 9,3730

VOLUME TOTAL PETAK IV (m3) 9,9710

VOLUME TOTAL PETAK V (m3) 8,2589

VOLUME TOTAL PETAK TAHUN TANAM 1995 (m3) 8,6309

BIOMASSA PER PETAK TAHUN TANAM 1995 (ton/ha)

BIOMASSA PETAK I (ton/ha) 157,9918 BIOMASSA PETAK II (ton/ha) 119,9985 BIOMASSA PETAK III (ton/ha) 167,5424 BIOMASSA PETAK IV (ton/ha) 178,2316 BIOMASSA PETAK V (ton/ha) 147,6278 TOTAL BIOMASSA PETAK TAHUN TANAM 1995 (ton/ha) 154,2784

SIMPANAN KARBON PER PETAK TAHUN TANAM 1995 (ton/ha)

KARBON PETAK I (ton/ha) 78,9959

KARBON PETAK II (ton/ha) 59,9992

KARBON PETAK III (ton/ha) 83,7712

KARBON PETAK IV (ton/ha) 89,1158

KARBON PETAK V (ton/ha) 73,8139

Tanaman Tahun 1994

Tegakan Jenis Pinus merkusii

33 99 31,5287 0,7085

BIOMASSA PETAK I (kg/ha) 110145,7500 BIOMASSA TOTAL PETAK I (ton/ha) 143,1895 POTENSI KARBON PETAK I (ton/ha) 71,5947

PETAK 2

PETAK 3

10 54 17,1975 0,1014

11 84 26,7516 0,4186

12 54 17,1975 0,1014

13 99 31,5287 0,7085

14 47 14,9682 0,0650

15 79 25,1592 0,3445

16 68 21,6561 0,2132

17 42 13,3758 0,0455

PETAK 4

10 60 19,1083 0,1430

11 73 23,2484 0,2665

12 60 19,1083 0,1430

13 79 25,1592 0,3445

14 78 24,8408 0,3302

15 62 19,7452 0,1586

16 62 19,7452 0,1586

17 56 17,8344 0,1144

2 65 20,7006 0,1846

10 43 13,6943 0,0494

11 62 19,7452 0,1586

12 70 22,2930 0,2340

13 75 23,8854 0,2912

14 73 23,2484 0,2665

15 48 15,2866 0,0702

16 58 18,4713 0,1274

17 89 28,3439 0,5031

18 56 17,8344 0,1144

19 74 23,5669 0,2795

20 51 16,2420 0,0845

21 39 12,4204 0,0364

22 77 24,5223 0,3172

23 61 19,4268 0,1508

BIOMASSA PETAK V (kg/ha) 109466,5000