KESALAHAN UMUM TATA BAHASA ARAB DALAM PENERJEMAHAN NASKAH KEISLAMAN

(Studi Kasus Mahasiswa Tarjamah Semester VIII Periode 2005/2006)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sastra (S.S.)

Oleh:

Yupi Desfina

NIM:105024000880JURUSAN TARJAMAH

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 18 Maret 2010

KESALAHAN UMUM TATA BAHASA ARAB DALAM PENERJEMAHAN NASKAH KEISLAMAN

(Studi Kasus Mahasiswa Tarjamah Semester VIII Periode 2005/2006)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sastra (S.S.)

Oleh

Yupi Desfina

NIM:105024000880Pembimbing

Dr. Sukron Kamil, M. Ag.

NIP : 196904151997031004JURUSAN TARJAMAH

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

Naskah Keislaman (Studi Kasus Mahasiswa Tarjamah Semester VIII Periode 2005/2006)” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada kamis, 20 Mei 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S.) pada Program Studi Tarjamah.

Jakarta, 20 Mei 2010

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,

Drs. Ikhwan Azizi, MA. Ahmad Saekhuddin, M.Ag. \ NIP: 195708161994 031001 NIP: 197005052000031003

Anggota

ABSTRAK

Yupi Desfina

“Kesalahan Umum Tata Bahasa Arab dalam Penerjemahan Naskah Keislaman (Studi Kasus Mahasiswa Tarjamah Semester VIII Periode 2005/2006)”. Dibawah bimbingan Dr. Sukron Kamil, M. Ag.

Salah satu syarat penerjemahan yang dikemukakan oleh para ahli adalah menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Penguasaan bahasa meliputi berbagai faktor kebahasaan, di antaranya tata bahasa. Seorang penerjemah akan menghasilkan terjemahan yang baik jika memahami tata bahasa dengan baik.

Dalam menerjemahkan teks berbahasa Arab, pemahaman mengenai tata bahasa Arab sangatlah diperlukan, karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa-bahasa asing lainnya di dunia. Sebab untuk membaca teks yang akan diterjemahkan saja harus menggunakan tata bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu dan shorof dengan benar agar penerjemah tidak salah menentukan kedudukan kalimat.

Di Indonesia, Universitas yang membuka jurusan khusus studi penerjemahan masih sangat terbatas. Salah satunya adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada jurusan Tarjamah ini, pengajaran tata bahasa – bahasa Arab atau yang lebih dikenal dengan istilah qawaid, sesuai dengan kurikulum diberikan pada semester I, semester II, dan semester III. Namun, secara umum perlu diakui bahwa mahasiswa tarjamah masih belum dapat dikatakan sepenuhnya menguasai tentang teori tata bahasa – bahasa Arab atau

qawaid.

Oleh karena itu, untuk melahirkan penerjemah-penerjemah yang baik, bermutu, penguasaan mahasiswa di bidang tata bahasa Arab harus ditingkatkan kembali. Baik mahasiswa, dosen, kurikulum, serta sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran haruslah lebih diperhatikan kembali.

Menurut kesimpulan Penulis, mahasiswa Tarjamah semester VIII, meskipun telah menjalani studi selama empat tahun, masih memiliki kelemahan dalam bidang tata bahasa Arab, baik nahwu (sintaksis), maupun sharaf

(morfologi). Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil terjemahan.

sehingga karya ini bisa selesai dan hadir ke hadapan para pembaca. Salawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan alam semesta, Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat. Semoga kita mendapatkan “curahan syafa’atnya” di hari akhir nanti.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas academica UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, terutama kepada;

1. Dr. Abd. Chaer, MA., yang kini menjabat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.

2. Drs. Ikhwan Azizi, MA., selaku Ketua Jurusan Tarjamah serta Sekretaris Jurusan Tarjamah, Ahmad Saekhuddin, M.Ag. yang telah membantu penulis menyangkut segala macam urusan akademik.

3. Dr. Sukron Kamil, M. Ag. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membaca, mengoreksi, memberikan referensi serta memotivasi Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan Bapak.

4. Kepada jajaran Dosen Tarjamah: Ibu Karlina Helmanita, M.Ag, Bpk. Syarif Hidayatullah, M.Hum, Bpk. Irfan Abubakar, MA., Bpk. Drs. A. Syatibi, M.Ag, Dr. H. Ismakun Ilyas, MA. dan masih banyak dosen lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan bermanfaat di kemudian hari.

5. Penghormatan serta salam cinta Penulis haturkan kepada Kedua Orang Tua Penulis terkasih, Ayahanda Zainuddin M. Nur dan Ibunda Puryanti. Meskipun jauh, namun selalu memberikan do’a, kasih sayang, motivasi serta semangat kepada Penulis. Kepada Adinda tersayang Miko

Yohara & Fici Kohana yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga Penulis dapat terus bangkit.

6. Kepada sanak saudara, terutama Drs. H. Minas M. Nur yang telah memberikan motivasi kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Kakanda terkasih Nunung Nurudin, S. Th. I, yang telah memberikan bantuan baik waktu, pemikiran, moril, serta motivasi, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada temanku Eny Fitriah yang telah banyak membantu Penulis atas info dan pengalamannya, serta kawan-kawan seperjuangan di Jurusan Tarjamah Angkatan 2005 Zainab, Lina, Agus, Aida, Tami, Yusa, Asep, Dwi, Hairiyah, Yudi, Deni, Doli, Hilman, dan Tathonk. Selain itu tak lupa juga kepada teman-teman BEM-J Tarjamah dan juga kepada seluruh Kakak kelas dan adik kelas sehingga Penulis bangga menjadi salah satu mahasiswa Tarjamah. Penulis menghaturkan beribu terima kasih kepada seluruh teman-teman atas pinjaman referensinya yang begitu berharga, yang telah mencerahkan dan memberikan paradigma baru kepada Penulis.

Semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saran serta kritik konstruktif sangat Penulis butuhkan untuk interpretasi yang lebih baik lagi.

Jakarta, 18 Maret 2010

Penulis

ABSTRAK……… i

PRAKATA……… ii

DAFTAR ISI………. iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN……….. vi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7

D. Tinjauan Pustaka ... 8

E. Metodologi Penelitian ... 10

F. Sistematika Penulisan ... 12

BAB II TINJAUAN TEORITIK SOAL PENERJEMAHAN & TATA BAHASA ARAB A. Wawasan Penerjemahan ... 15

1. Definisi Penerjemahan ... 15

2. Proses Penerjemahan... 17

3. Metode Penerjemahan... 19

B. Sekilas Tata Bahasa Arab... 24

1. Definisi Tata Bahasa Arab ... 24

2. Morfologi (Sharaf) ... 28

3. Sintaksis (Nahwu) ... 37

BAB III LATAR BELAKANG MAHASISWA TARJAMAH SEMESTER VIII PERIODE 2005/2006

A. Sekilas Tenrang Jurusan Tarjamah dan Kurikulum ... 48

1. Sejarah... 48

2. Visi dan Misi ... 50

3. Kurikulum ... 51

4. Dosen Pengajar dan Tenaga Pendukung ... 52

5. Sarana dan Prasarana... 54

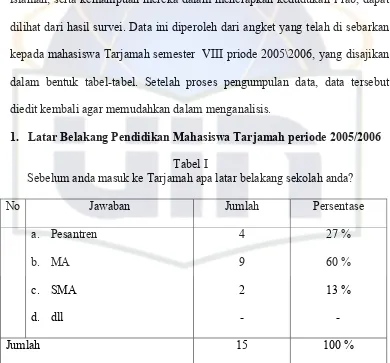

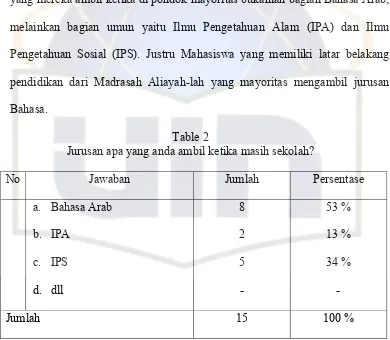

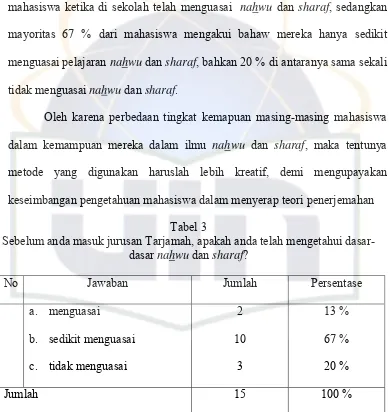

B. Latar Belakang Pendidikan ... 55

C. Metode Pengajaran Tata Bahasa Arab di Jurursan Tarjamah ... 56

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN A. Analisis Teks Tata Bahasa Arab Hasil Terjemahan Teks-Teks Naskah Keislaman Oleh Mahasiswa Tarjamah Semester VIII Periode 2005/2006 ... 61

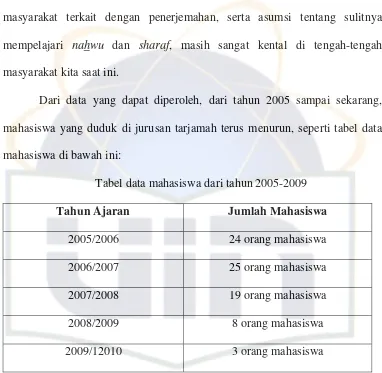

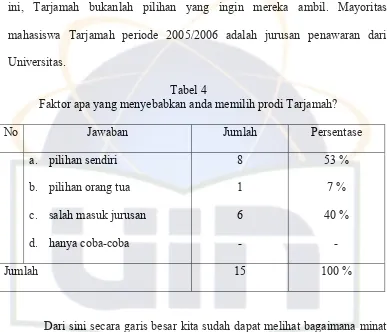

1. Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa Tarjamah Periode 2005/2006... 61

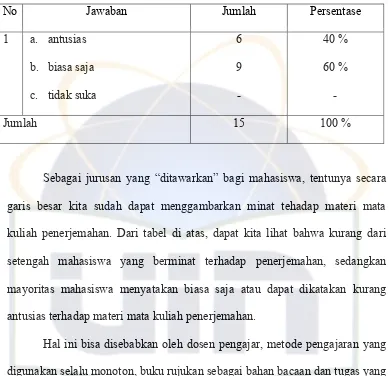

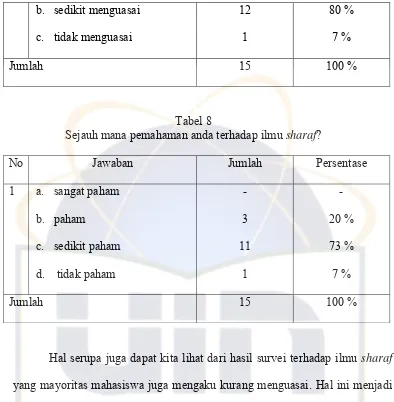

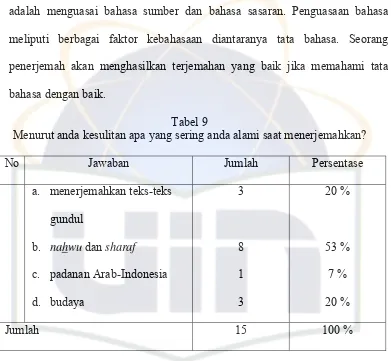

2. Respon Mahasiswa Terhadap Penerjemahan ... 63

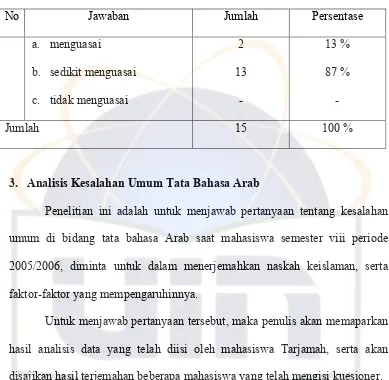

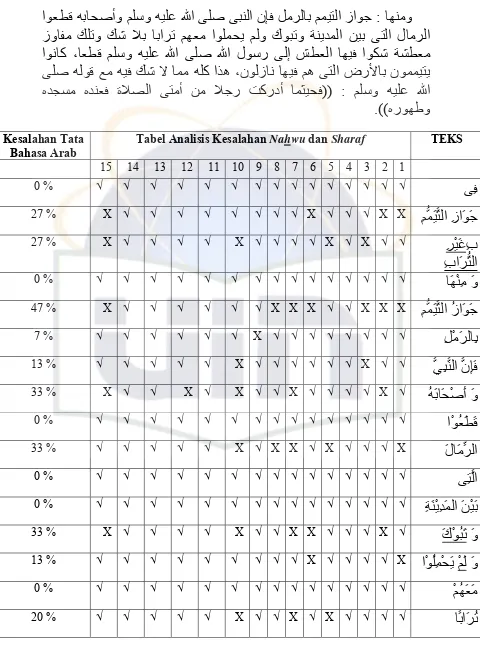

3. Analisis Kesalahan Umum Tata Bahasa Arab ... 66

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesalahan Umum dalam Tata Bahasa Arab ... 74

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 82

B. Saran... 83

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ا

- tidak dilambangkanب

b beت

t teث

ts te dan esج

j jeح

h h dengan garis bawahخ

kh ka dan haد

d deذ

dz de dan zetر

r erز

z zetس

s esش

sy es dan yeص

sh es dan haض

dh de dan haط

th te dan haظ

zh zet dan haع

، koma terbalik di atas hadapkanan

غ

gh ge dan haف

f efق

q kiك

k kaل

l elم

m emن

n enو

w weه

h haء

' apostrofي

y ye

Vokal Pendek

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut: Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

َ

a fathah

---- i kasrah

u dammah

viii

يأ

وأ

au Aa dan uVokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan

ﺎ

â a dengan topi di atasﻲ

î i dengan topi di atas۔ﻮ

û u dengan topi di atasLain-lain:

1. Lafal al- (لا ) disimbolkan dengan al- , meskipun lafal setelahnya adalah

syamsiyyah atau qamariyyah.

2. Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua; 1) ta marbuthah yang hidup disebabkan mendapatkan harakat, maka transliterasinya adalah …t… ; 2)

ta marbuthah yang mati diakibatkan di akhir kalimat atau berharakat sukun, maka transliterasinya adalah …h….

3. Syaddah ditandai dengan huruf ganda seperti lafal:

ﷲا

maka transliterasinya adalah: Allah.4. Huruf capital mengikuti EYD bahasa Indonesia. Untuk proper name

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tata bahasa merupakan pelajaran utama dalam mempelajari suatu bahasa, terutama dalam bahasa Arab. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena bagaimana pun bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan kosa kata dan memiliki tata bahasa yang unik. Sedikit saja terdapat penyimpangan dalam membaca atau menuliskan kaidahnya, akan sangat berpengaruh dalam makna yang terkandung pada sebuah teks.

Setiap bahasa adalah komunikatif bagi para penuturnya. Dilihat dari sudut pandang ini, tidak ada bahasa yang lebih unggul dari pada bahasa yang lain. Namun, setiap bahasa memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dari bahasa yang lain. Demikian pula bahasa Arab (BA) memiliki karakteristik dari bahasa yang lain, dalam hal ini bahasa Indonesia (BI). Karena itu, seorang penerjemah dituntut untuk menguasai kedua bahasa tersebut sebagai bahasa sumber dan bahasa penerima. Jika salah satunya diabaikan, penerjemah akan mengalami kesulitan tatkala menghadapi perbedaan yang substansial antara keduanya.1

Bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah dua bahasa yang lahir dari dua rumpun bahasa yang berbeda. Bahasa Arab dari rumpun bahasa Semit, sedangkan bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Astronesia atau Melayu Polenesia. Sudah barang tentu kedua bahasa ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

1

Syihabudin, Penerjemahan Arab Indonesia (Bandung: Humaniora, 2005), h. 39.

Perbedaan karekteristik (sui generis) dalam setiap bahasa menyebabkan kesulitan bagi seorang penerjemah (Catford 1965:27), maksudnya mempunyai sistem tersendiri. Nida dan Taber (1974:3) menyebutkan each language has its own genius, setiap bahasa mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan bahasa lainnya, misalnya dalam pembentukan kata, pola urutan frase, dlsb. 2

Bahasa Arab saat ini menjadi suatu bahasa yang sangat populer di seluruh pelosok dunia. Bukan saja ingin mempelajari tentang bahasanya, akan tetapi kekayaan ilmu dan wawasan yang terdapat di tanah Arab ini menjadikannya suatu bahasa yang harus dipelajari. Banyak penerjemah dari berbagai Negara berlomba-lomba dalam menerjemahkan kitab-kitab dari Negara Arab ini, terutama Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu sampai saat ini bahasa Arab masih sangat digandrungi dan diminati.

Secara historis, kegiatan penerjemahan—terutama usaha penerjemahan Arab-Indonesia—sebagai transfer budaya dan ilmu pengetahuan itu telah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya karya-karya terjemahan ulama Indonesia terdahulu.3

Namun, secara umum perlu diakui bahwa proses penerjemahan buku-buku asing—termasuk penerjemahan buku Arab-Indonesia—belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kualitas banyak buku terjemahan yang belum memenuhi standar yang diinginkan masyarakat. Selain gaya bahasa yang

2

M. Syarif Hidayatullah: Diktat Teori dan Permasalahan Penerjemahan Arab-Indonesia, (Jakarta: T.pn., 2006), h.1.

3

3

cenderung kaku, tingkat akurasi buku-buku terjemahan di mata sebagian masyarakat dianggap masih kurang meyakinkan (seperti unsur linguistik dan nonlinguistik). Tentunya, rendahnya kualitas sebagian buku terjemahan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya waktu (deadline) penerjemahan yang relatif singkat, masih minimnya apresiasi yang diberikan kepada penerjemah yang membuatnya kurang maksimal dalam melakukan penerjemahan (seperti royalti), atau belum adanya lembaga atau badan pengontrol kualitas buku-buku terjemahan.4 Oleh karena itu, kualitas buku terjemahan di Indonesia sudah saatnya ditingkatkan.

Tata bahasa/klasifikasi gramatikal yang mempelajari tentang morfem, kata, frase, kalimat, sehingga dapat membentuk suatu wacana, sangat penting dan besar sekali manfaatnya dalam penerjemahan. Dengan mempelajari tata bahasa maka kita dapat mendistribusikan kata-kata secara tepat dalam suatu teks terjemahan.

Tata bahasa merupakan komponen klasifikasi gramatikal yang memperlihatkan bagaimana satuan-satuan gramatikal dengan berbagai cirinya berperilaku sebagai satuan yang lebih abstrak dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Tata bahasa itu menyangkut kata, struktur “internal” di dalamnya (morfologi), dan struktur antar-kata (sintaksis).5

Di Indonesia, Universitas yang membuka jurusan khusus studi penerjemahan masih sangat terbatas. Salah satunya adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada jurusan Tarjamah ini, pengajaran tata

4

Rochayah Machali, Pedoman Bagi Penerjemah (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 108.

5

bahasa – bahasa Arab atau yang lebih dikenal dengan istilah qawaid, sesuai dengan kurikulum diberikan pada semester I, semester II, dan semester III. Namun, secara umum perlu diakui bahwa mahasiswa tarjamah masih belum dapat dikatakan sepenuhnya menguasai tentang teori tata bahasa – bahasa Arab atau

qawaid. Itu terlihat dari hasil penerjemahan mahasiswa dalam menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab. Kenyataannya menunjukkan bahwa sampai saat ini, di antara kelemahan yang mendasar bagi mahasiswa tarjamah dalam penerjemahan adalah penerapan tentang tata bahasa.

Pada dasarnya mahasiswa tarjamah telah mempelajari, mengetahui, dan menguasai teori tentang mubtada’ dan khabar, atau tentang fi’il dan fa’il

misalnya. Tetapi ketika mereka berhadapan langsung dengan teks-teks berbahasa Arab, mereka bingung dan tidak mengetahui bagaimana dan mana mubtada’ dan

khabar, bagaimana dan mana fi’il dan fa’il.

Hal itu karena ketika belajar, mahasiswa tidak sekaligus langsung ditunjukkan tentang bagaimana penerapan teori-teori yang diajarkan kepada mereka dalam naskah atau teks-teks berbahasa Arab. Misalnya, ketika mempelajari teori tentang mubtada’ dan khabar mahasiswa di kemukakan contoh:

ﺋﺎﻗ

ﺪ ز

, dan ketika mempelajari teori tentang fi’il dan fa’il kepada para pesertadidik atau mahasiswa dikemukakan contoh:

ﺪ ز

مﺎﻗ

saja.6Seperti contoh pada hasil latihan mahasiswa Jurusan Tarjamah semester VIII pada kalimat:

6

5

ْﺘ ا

و

ﷲا

ﺮْﺼﻧ

ءﺎﺟ

اذإ

Maka Penulis mendapatkan dua hasil yang berbeda antara mahasiswa I dan mahasiswa II dalam penerapan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Mahasiswa I adalah:

ﺘ ا

و

ﷲا

ﺮﺼﻧ

ءﺎﺟ

اذإ

اذإ

:

فﺮ

ءﺎﺟ

:

ﺮﺼﻧ

:

ﺎ

ﷲا

:

ﻪﺑ

لﻮ

و

:

ﻄ

ﺘ ا

:

-Mahasiswa II:

ﺘ ا

و

ﷲا

ﺮﺼﻧ

ءﺎﺟ

اذإ

اذإ

:

طﺮﺷ

فﺮ

ءﺎﺟ

:

ﺮﺼﻧ

:

فﺎﻀ

ﻮهو

ﺎ

ﷲا

:

ﻪ إ

فﺎﻀ

و

:

فﺮ

ﺘ ا

:

فﻮﻄ

ﺔ ﺳﻹا

ﺔ ﺟ

kerja) setelah harf jar. Hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan mahasiswa terhadap dasar-dasar nahwu dan sharaf. Kelemahan dalam menentukan fi’il dan

fa’il, jumlah ismiyyah dan jumlah fi’liyyah, na’at man’ut atau mudhaf-mudhaf ilaih, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya, hasil terjemahan yang dihasilkanpun tidak sesuai dengan harapan dan masih terasa sangat kaku.

Melihat kenyataan di atas, kita patut mempertanyakan benarkah waktu empat tahun maupun dua belas tahun (bagi mahasiswa jebolan pondok pesantren/Aliah), bahkan lebih dari itu belum cukup untuk menguasai, baik teori maupun praktek materi ilmu nahwu dan sharaf? Kita semua tentu sependapat, bahwa waktu selama dan sepanjang itu tentulah lebih dari pada cukup. Jika demikian menurut penulis tentu ada yang salah, baik menyangkut kitab-kitab/ buku-buku yang depergunakan dalam pengajaran ilmu nahwu dan sharaf, dari faktor metodologisnya, atau dari faktor mahasiswanya, maupun faktor-faktor eksternal kampus.

7

Sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, bahwa pengamatan terhadap kemampua mahasiswa tarjamah dalam tata bahasa telah memberi inspirasi kepada Penulis untuk mengangkat permasalah tata bahasa Arab yang coba Penulis rangkum dalam skripsi berjudul: “Kesalahan Umum Tata Bahasa Arab dalam Penerjemahan Naskah Keislaman (Studi Kasus Mahasiswa

Tarjamah Semester VIII Periode 2005/2006)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis memfokuskan diri pada analisis tata bahasa dalam naskah keislaman yakni kitab Jâmi’ al-Fiqih yang ditulis oleh Yusri As-Sayyid Muhammad al-Juz’u Awwal (juz 1) yang Penulis fokuskan pada bab an-Niyâh.

Penulis juga membatasi koresponden yang akan diteliti adalah mahasiswa semester VIII, karena mahasiswa semester VIII telah mendapatkan seluruh matakuliah yang telah diberikan pada jurusan tarjamah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kesalahan umum di bidang tata bahasa saat mahasiswa semester VIII periode 2005/2006 diminta untuk menerjemahkan naskah keislaman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai:

1. Mengetahui kesalahan umum di bidang tata bahasa saat mahasiswa semester VIII periode 2005/2006 diminta untuk menerjemahkan naskah keislaman?

2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesalahan umum di bidang tata bahasa.

Dengan adanya penelitian ini Penulis berharap, tulisan ini dapat memberi sumbangsih untuk semua pihak terutama bagi teman-teman akademis yang menggeluti bidang penerjemahan, serta memberi motifasi dan peluang bagi lulusan tarjamah dalam bidang penerjemahan, tidak hanya menambah pajangan dalam deretan karya-karya ilmiah yang tidak terbaca.

D. Tinjauan Pustaka

Tata bahasa Arab merupakan suatu tema yang tidak asing lagi dalam duania penerjemahan. Bahkan beberapa mahasiswa mengangkat tema ini menjadi sebuah judul untuk karya ilmiah maupun sebagai tinjauan analisis dalam bidanng gramatikal. Salah satunya yaitu “Tata Bahasa dan Gaya Penerjemahan Kitab Risalah al-Mu’awanah Karya Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad (Studi atas

9

Namun pada kesempatan kali ini, Penulis di sini meneliti seberapa tinggi tingkat penguasaan mahasiswa Tarjamah semester VIII periode 2005/2006, serta kesalahan umum dalam bidang tata bahasa Arab. Tentunya metode yang digunakan juga tidak sama, sebab penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang ditujukan bagi manasiswa Tarjamah.

Penelitian terhadap mahasiswa Tarjamah ini juga bukan pertama kalinya, penulis mendapati beberapa penelitian yang ditujukan kepada mahasiswa tarjamah, namun penelitian tentang mahasiswa tarjamah ini tergolong masih sangat jarang dilakukan,salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini pada tahun 2007 silam yang diberi judul “Kemampuan Menerjemah Tulis Mahasiswa Jurusan Tarjamah Semester VI Tahun Akademik 2004/2005”. Penelitian ini juga sedikit banyak mengkaji kemampuan tata bahasa Arab, terutama sintaksis (nahwu), namun secara garis besar, seperti judul yang diambil, penelitian ini hanya meneliti tentang kemampuan mahasiswa Tarjamah dalam menerjemahkan nama diri saja.

Setelah Penulis mencari buku yang ingin dikaji dalam skripsi, akhirnya Penulis menjatuhkan pilihan pada naskah Jâmi’ al-Fiqih yang ditulis oleh Yusri As-Sayyid Muhammad al-Juz’u Awwal (juz 1) yang Penulis fokuskan pada bab

an-Niyâh.

Bahasa Indonesia, buku Linguistik Umum, Asas-asas Linguistik, Semantik Leksikal dlsb, maupun buku-buku yang sekiranya dapat dijadikan bahan reverensi dan bacaan.

Diluar itu Penulis juga menggunakan diktat-diktat yang ditulis oleh dosen-dosen tarjamah yang pernah dipelajari, buku2 pelajaran yang berkaitan dengan permasalahan, serta kumpulan makalah-makalah yang relevansi dengan tulisan.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu bagian penelitian yang sangat penting. Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada sikap yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu teliti, intensif, aktif, terperinci, mendalam, dan lengkap dalam mencatat setiap informasi yang ditemukan. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang relevan dan akurat. Oleh karena itu, Penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

11

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil penyebaran angket dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran terhadap data-data yang ada di lapangan, termasuk beberapa pemikiran atau tulisan dan catatan yang memiliki relevansi dan mendukung terhadap penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah salah satu media untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Kuesioner ini juga sering disebut sebagai angket di mana dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecah, disusun, dan disebarkan ke responden untuk memperoleh informasi di lapangan.

Ada pun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Tarjamah semester VIII periode 2005/2006 yang telah mempelajari mata kuliah qawâ’ad mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Analisis Data

a. Editing

Editing dimaksudkan untuk mempermudah dalam analisis data. Dengan cara menganalisis berkas-berkas sehingga keseluruhan berkas itu dinyatakan baik, sehingga dapat disiapkan untuk proses selanjutnya.

b. Tabulating

Yaitu mentabulasikan atau memindahkan jawaban-jawaban responden ke dalam table. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai kesalahan umum di bidang tata bahasa mahasiswa tarjamah semester VIII periode 2005/2006 dalam menerjemahkan naskah-naskah keislaman.

Dalam hal ini penulis memberikan nilai kepada mahasiswa pada angket jawaban atau penerjemahan dengan nilai A, B, C, atau D.

A . 80 – 100 B . 68 – 79 C . 56 – 67 D . 45 – 55

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka secara sistematis penulisannya dibagi ke dalam lima bab yaitu:

13

dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab ii Penulis ingin memaparkan sedikit sekilas tentang teori penerjemahan dan tata bahasa Arab. Pada masing-masing sub bab akan dijelaskan lebih terperinci mengenai penerjemahan dan tata bahasa Arab yakni; definisi penerjemahan, proses penerjemahan, dan metode penerjemahan. Sedangkan uraian tentang tata bahasa teori tentang tata baha Arab yang tercakup pada kajian gramatikal nahwu dan sharaf. Dengan kerangka teori tersebut Penulis akan menjalankan penelitian dengan baik.

Sebelum kita melanjutkan pada tahap analisis, maka pada bab III penulis ingin mengupas sedikit tentang program studi tarjamah. Membahas sekilas tentang jurusan tarjamah, latar belakang pendidikan mahasiswa tarjamah semester VIII perode 2005/2006, serta metodologi pengajaran tata bahasa di Jurusan Tarjamah.

Pada bab IV masuklah kita pada tahap analisis yang merupakan bagian analisis data, menganalisis hasil teks-teks naskah keislaman yang diterjemahkan oleh mahasiswa tarjamah semester VIII periode 2005/2006.

Pada halaman terakhir Penulis melampirkan daftar pustaka yang menjadi acuan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK SOAL PENERJEMAHAN & TATA BAHASA ARAB

A. Wawasan Penerjemahan 1. Definisi Penerjemahan

Secara sederhana penerjemahan dapat diartikan sebagai pemindahan makna terks bahasa Asing ke dalam bahasa sasaran. Sedangkan secara luas penerjemahan diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam mengalihkan makna atau pesan, baik bersifat verbal maupun non verbal dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya.1

Baik secara sederhana maupun secara luas, pendefinisian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memindahkan makna teks asli ke dalam bahasa sasaran dengan menggunakan budaya, struktur, dan gramatikal bahasa yang disesuaikan. Oleh karena itu, kita tidak dapat melihat penerjemahan sebagai sekedar upaya menggantikan teks dalam satu bahasa ke dalam teks lain.

Hal ini dapat kita lihat dari pandangan-pandangan para linguis tentang penerjemahan:

Definisi pertama datang dari Moeliono (1989:195), beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya penerjemahan itu merupakan kegiatan mereproduksi amanat atau pesan bahasa sumber dengan padanan yang paling dekat dan wajar di dalam bahasa penerima, baik dilihat dari segi arti maupun gaya. Idealnya terjemahan tidak akan dirasakan sebagai terjemahan. Namun, untuk

1

Suhendra Yusuf, Teori Terjemah: Pengantar ke Arah Pendekatan Linguistik dan Sosiolinguistik, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), cet. 1, h. 8.

mereproduksi amanat itu, mau tidak mau, diperlukan penyesuaian gramatis dan leksikal.

Pandangan Moeliono di atas sejalan dengan Nida (1982:24) yang menilik penerjemahan sebagai reproduksi padanan pesan yang paling wajar dan alamiah dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima dengan mementingkan aspek makna, kemudian gaya.2

Selanjutnya Newmark (1988: 5) memberikan definisi tentang penerjemahan sebagai mengalihkan makna suatu teks ke dalam bahasa lain sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengarang.

Penerjemahan adalah pengalihan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pengalihan ini dilakukan dari bentuk bahasa pertama ke dalam bahasa kedua melalui struktur semanti. Yang dialihkan dan yang harus dipertahankan adalah makna, sementara bentuk boleh berubah, Hal ini di ungkapkan oleh Larson.3

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa (1) penerjemahan melibatkan dua bahasa, yaitu bahasa sumber (source language) dan bahasa sasaran (target language or receptor language); (2) penerjemahan adalah upaya mengalihkan teks bahasa sumber dengan teks yang sepadan dalam bahasa sasaran; (3) yang diterjemahkan adalah makna.4

2

Syihabuddin, Penerjemahan Arab Indonesia: Teori dan Praktek, (Bandung: Humaniora, 2005), h.10.

3

Moch. Syarif Hidayatullah, op. cit., h. 5.

4

17

2. Proses Penerjemahan

Menerjemahkan bukanlah menuliskan pikiran-pikirannya sendiri, betapa pun baiknya. Dan bukan pula menyadur saja, dengan pengertian menyadur sebagai pengungkapan kembali amanat dari suatu karya dengan meninggalkan detil-detilnya tanpa harus mempertahankan gaya bahasanya dan tidak harus ke dalam bahasa lain.5 Selain memahami apa itu penerjemahan dan apa yang harus dihasilkan dalam terjemahannya, seorang penerjemah hendaknya mengetahui bahwa kegiatan menerjemah itu kompleks, merupakan suatu proses, terdiri dari serangkaian kegiatan-unsur sebagai unsur integralnya.

De Maar, dalam bukunya English Passages for Translation

menuliskan petunjuk-petunjuknya mengenai cara menerjemahkan, juga menunjukkan adanya tiga tahap dalam proses penerjemahan:

The process of translation involves tree stages: (a) reading and anderstanding the passage; (b) absorbing its entire content and making it our own; (c) expressing itin our own idiom with the least possible change in meaning or tone.6

Petunjuk-petunjuk De Maar ini dapat diterjemahkan secara bebas bahwa proses penerjemahan meliputi tiga tahap:

a. membaca dan mengerti karangan itu;

b. menyerap segenap isinya dan membuatnya menjadi kepunyaan kita;

c. mengungkapkannya dalam langgam bahasa kita dengan kemungkinan perubahan sekecil-kecilnya akan arti atau nadanya.

5

A. Widyamartaya, Seni Menerjemahkan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), h.14

6

Dalam resensi Willi Koen, disebutkan bahwa menurut Nida dan Taber (1969:33), proses penerjemahan dapat diringkas sebagai berikut: analisys – transfer – restructuring.7

a. Analisis (analysis)

Pada tahap ini penerjemah mempelajari teks bahasa sumber baik dari segi bentuk maupun isinya. Penerjemahan harus pula melihat hubungan makna antar kata dan habungan kata. Tujuan analisis adalah agar penerjemah memahami sumber serta cara pengungkapannya secara kebahasaan.

b. Pengalihan (transfer)

Pada tahap ini, mulailah penerjemahan melakukan alih bahasa setelah melakukan analisis lengkap yang mencakup aspek gramatikal dan semantik. Penerjemah melakukan pengalihan dengan tujuan mempertahankan informasi atau pesan yang sudah disederhanakan bahasanya tanpa mengurangi maksud penulis teks bahasa sumber. Proses ini masih terjadi dalam pikiran penerjemah.

c. Penyerasian (restructuring)

Dalam tahap ini, penerjemah menyusun kembali teks dengan ragam yang sesuai dan gaya bahasa yang wajar dalam bahasa target. Penerjemah dapat menyesuaikan bahasanya yang masih terasa kaku untuk disesuaikan dengan kaidah bahasa sasaran. Di samping itu, mungkin juga terjadi penyerasian dalam hal peristilahan. Yang penting untuk dilihat oleh

7

19

seorang penerjemah adalah bahwa pada tahap penyerasian ini penerjemah sudah tidak lagi kembali ke tahap sebelumnya (analisis dan pengalihan).

3. Metode Penerjemahan

Menurut Machali (2000:49) metode penerjemahan adalah cara melakukan penerjemahan dan rencana dalam pelaksanaan penerjemahan. Metode penerjemahan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai perspektif kebahasaan.

Apabila dilihat dari tujuan penerjemahan, Brislin (1976:3-4) menggolongkan terjemahan dalam empat jenis yaitu (1) terjemahan pragmatis, yaitu terjemahan yang mementingkan ketepatan atau akurasi informasi, (2) terjemahan estetispuitis, yaitu terjemahan yang mengutamakan dampak afektif, emosi, dan nilai rasa dari satu versi bahasa yang orisinal, (3) terjemahan etnografis, yaitu terjemahan yang bertujuan menjelaskan konteks budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, dan (4) terjemahan linguistik, yaitu terjemahan yang mementingkan kesetaraan arti dari unsur-unsur morfem dan bentuk gramatikal dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran.8

Metode yang digunakan di bawah ini merupakan gagasan dari Newmark (1988:45-47), yang memandang bahwa metode penerjemahan dapat ditilik dari segi penekanannya terhadap bahasa sumber dan bahasa sasaran. Menurutnya metode-metode ini dapat digambarkan seperti pada diagram V sebagai berikut:

8

Word-for-word-translation Adaptation

Literal translation Free translation

Faithful translation Idiomatic translation

Semantic translation Communicative translation

Diagram V

Penekanan terhadap bahasa sumber melahirkan metode penerjemahan sebagai berikut:

a. Penerjemahan kata demi kata (word-for- word translation)

Penerjemahan jenis ini biasanya bersifat interlinier, yakni kata-kata bahasa sasaran langsung diletakkan di bawah versi bahasa sumber. Penerjemahan ini dianggap sebagai penerjemahan yang paling dekat dengan bahasa sumber. Dalam penerjemahan jenis ini urutan kata dalam teks bahasa sumber tetap dipertahankan, kata-kata diterjemahkan menurut makna dasarnya di luar konteks. Melalui metode ini penerjemahan dilakukan antar baris. Kata diterjemahkan satu demi satu dengan makna yang paling umum tanpa mempertimbangkan konteks pemakaiannya. Kata –kata yang bersifat kultural diterjemahkan secara harfiah pula.9 Metode ini digunakan untuk memahami cara operasi bahasa sumber dan dipergunakan sebagai tahapan prapenerjemahan (sebagai gloss) pada penerjemahan teks yang sangat sukar.10

Seperti contoh:

9

Syihabuddin, op. cit, h.71

10

21

لﺎﻗ

ﻪ

ﷲﺎ ر

ﺔ وﺎ

و

:

ﺳ

و

ﻪ

ﷲا

ﻰ ﺻ

ﷲا

لﻮﺳر

لﺎﻗ

:

ﻪ ﻜ

ﺘ

ﺪ ا

ﻲ

ﻪﻬ

اﺮ ﺧ

ﻪﺑ

ﷲا

ﺪ ﺮ

.

“Siapa pun dikehendaki Allah, kebaikan dipahamkan ke padanya.” b. Penerjemahan harfiah (literal translation)

Dalam penerjemahan harfiah, penerjemahan dilakukan dengan dengan mengkonversi konstruksi gramatikal bahasa sumber ke dalam padanannya dalam bahasa sasaran, sedangkan kata-kata tetap diterjemahkan kata demi kata tanpa mempertimbangkan konteks pemakaiannya. Sama seperti terjemahan kata demi kata terjemahan harfiah sebagai proses penerjemahan awal dapat membantu melihat masalah yang perlu diatasi.

Contoh:

لﺎﻗ

ﻪ

ﷲا

ﻲ ر

ﻧأ

و

:

ﺳ

و

ﻪ

ﷲا

ﻰ ﺻ

ﷲا

لﻮﺳر

لﺎﻗ

:

ﻰﺘ

ﷲا

ﺳ

ﻲ

ﻮﻬ

ا

ﻲ

جﺮﺧ

ﺟﺮ

.

لﺎﻗ

و

ىﺬ ﺮﺘ ا

اور

ﺚ ﺪ

.

“Dari Anas r.a. berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa pun yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia di jalan Allah sampai ia kembali”. (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini hadist Hasan).

c. Penerjemahan setia (faithful translation)

terlihat sebagai terjemahan yang kaku. Terjemahan jenis ini bermanfaat sebagai proses awal tahap pengalihan.

Contoh:

دﺎ ﺮ ا

ﺮ ﺜآ

ﻮه

.

Dia (laki-laki) dermawan karena banyak abunya.

d. Penerjemahan semantik (semantic translation)

Berbeda dengan penerjemahan setia, penerjemahan semantik lebih memperhitungkan unsure estetika (antara lain kehidupan bunyi) teks bahasa sumber dengan mengkompromikan maksa selama masih dalam batas kewajaran. Metode ini bersifat fleksibel. Penerjemahan diberikan keluasan untuk berkreatifitas dan mengidentifikasikan diri terhadap teks bahasa sumber.

Contoh:

دﺎ ﺮ ا

ﺮ ﺜآ

ﻮه

.

Dia (laki-laki) adalah orang dermawan.

Adapun cara penerjemahan yang menekankan bahasa sasaran melahirkan jenis-jenis metode sebagai berikut.

e. Panerjamahan adaptasi (adaptation)

23

Contoh:

رﺪﺑ

ﺎﻧ

رﺎﻧأ

ﺎ

.

Selama bulan purnama bersinar.

f. Penerjemahan bebas (free translation)

Penerjemahan bebas adalah penulisan kembali tanpa melihat bentuk aslinya. Metode ini merupakan penerjemahan yang mengutamakan isi dan mengorbankan bentuk teks bahasa sumber. Biasanya metode ini berbentuk suatu parafrase11, yaitu mengungkapkan amanat yang terkandung dalam bahasa sumber yang dapat lebih pendek atau lebih panjang dari aslinya.12 Dapat juga parafhrase dalam bahasa yang sama, sehingga dapat disebut penerjemahan “intra-lingua”.

Contoh:

ﺔ ﻧﺎ ا

ﻪ ﺻﺎ

ﺪ ﺪ ا

ﻪﺟﻮ ا

.

Wajah baru ibu kota Jerman.

g. Penerjemahan idiomatik (idiomatic translation)

Dalam penerjemahan idiomatik, pesan bahasa sumber disampaikan kembali tetapi ada distorsi nuansa makna karena mengutamakan kosa kata sehari-hari menggunakan kesan keakraban dan idiom yang tidak ada di dalam bahasa sumber tetapi biasa dipakai dalam bahasa sasaran. Beberapa pakar penerjemahan caliber dunia seperti Seleskovitch, misalnya, menyukai metode terjemahan ini, yang dianggapnya “hidup” dan “alami”

11

Paraphrase; mengubah bentuk karangan dari puisi menjadi prosa atau dari prosa menjadi drama. Djago Tarigan, Tahnik Pangajaran Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 1986), h. 205

12

(dalam arti akrab).13 Tetapi tidak selalu mungkin karena idiom tidak selalu sejajar dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dalam hal demikian idiom terpaksa diterjemahkan dengan non-idiom.

Contoh:

موﺪ

ﻻ

ماﺮ ا

لﺎ ا

.

Harta haram tidak akan bertahan lama.

h. Penerjemahan komunikatif (communicative translation)

Penerjemahan komunikatif dilakukan dengan mengungkapkan makna kontekstual dari bahasa sumber sedemikian rupa, sehingga isi, bahasa, dan maknanya mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Ini biasanya dianggap penerjemahan yang ideal.

ٰ ْ ﺧ

ﺮ

ْ

ْ ﻜ

ﺔ ْﻀ

ْ

ﱠ

ﺔ

ْ

ﱠ

ﺔ ْﻄﻧ

ْ

ﱠ

با

.

“Kita berproses dari sperma, lalu zigot, dan kemudian embrio.” (Q.S. al-Haj/ 22:5)

Sejalan dengan Newmark, Nida (1964:159) menggunakan dua istilah dalam penerjemahan, yaitu pamadanan formal (formal equivalence) yang berorientasi pada bahasa sumber dan pemadanan dinamis (dynamic equivalence) yang berorientasi pada bahasa sasaran.

B. Sekilas Tata Bahasa Arab 1. Definisi Tata Bahasa Arab

Tata bahasa merupakan suatu kajian tentang kebahasaan (linguistik). Bahasa (linguistik) sebagai materi objek penelitian dapat

13

25

ditentukan, baik dari strukturnya maupun dari bagian-bagain sebagai unsurnya. Bahasa dapat pula diteliti dari sudut hubungannya dengan ilmu lain (interdisipliner), atau bahasa dapat diteliti dari kebahasaan itu sendiri maupun bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Sebagai materi, bahasa dapat diteliti pula dari segi tatarannya.14

Mengenai tata bahasa haruslah kita insafi bahwa sebenarnya ada dua macam. Yang pertama ialah tata bahasa yang dihasilkan oleh ahli bahasa, yang bekerja atas dasar data bahasa dan seperangkat teori bahasa, dan menghasilkan apa yang disebut tata bahasa ilmiah. Yang kedua ialah tata bahasa yang dituliskan oleh pengajar bahasa, yang bekerja atas dasar tata bahasa ilmiah dan didaktik bahasa, yang menghasilkan apa yang disebut dengan tata bahasa pedagogis.15

Kita hendaknya mengetahui benar apa arti ‘mengetahui tata bahasa’ itu. ‘Mengetahui tata bahasa’ itu tidak lain ialah kepandaian membuat kalimat-kalimat gramatikal, baik lisan maupun tertulis.16 Yang disebut tata bahasa atau gramatikal yaitu morfologi (ilmu yang mempelajari morfem) dan sintaksis (tata kalimat).

Dalam menerjemahkan teks berbahasa Arab, pemahaman mengenai tata bahasa Arab sangatlah diperlukan, karena bahasa Arab

14

T. Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik; Ancangan Metode Penelitian dan Kajian, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006), cet. 2, h. 33.

15

Samsuri, Analisa Bahasa, (Malang: Erlangga, 1987), cet. 7, h. 43.

16

berbeda dengan bahasa-bahasa asing lainnya didunia. Ketika seorang penerjemah ingin menerjemahkan bahasa Inggris kedalalm bahasa Indonesia, teks yang akan diterjemahkan bisa dengan mudah dibaca tanpa menggunakan kaidah kebahasaan. Sedangkan ketika ingin menerjemahkan teks berbahasa Arab pemamaham mengenai tata bahasa - dalam bahasa Arab disebut dengan qawâ’id17 - haruslah digunakan, sebab untuk membaca teks yang akan diterjemahkan saja harus menggunakan ilmu

nahwu18 dan sharaf dengan benar, agar penerjemah tidak salah menentukan kedudukan kalimat.

Qawâ’id bahasa Arab itu muncul bukan bersamaan dengan munculnya bahasa Arab itu sendiri, melainkanmuncul setelah bahasa Arab digunakan dalam kehidupan social. Kemunculan gramatika Arab, tentu saja, dilatarbelakangi oleh adanya lahn (kesalahan berbahasa) dan oleh kekhawatiran umat islam akan munculnya sebagian non-Arab (‘ajam) yang salah dalam melafalkan al-Qur’an, sehingga kesucian dan kemurniannya tetap terpelihara.

Nahwu-sharaf disusun (diteorisasikan) tidak lain adalah agar pemakai bahasa Arab tidak salah dalam berbicara dan menulis dalam

17

Qawa’id merupakan bentuk jama’ dari qâ’idah yang secara lughawi berarti: fondasi, dasar, pangkalan, basis, model, pola dasar, formula, aturan, dan prinsip. Dalam konteks ini, yang dimaksud qawa’id adalah sejumlah aturan dasar dan pola bahasa yang mengatur penggunaan suatu bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dalam bahasa Arab, qawa’id meliputi nahwu (sintaksis) dan

sharaf (morfologi).

18

27

bahasa Arab. Karena itu, prinsip utama yang harus dijadikan sebagai pijakan dalam pembelajaran qawâ’id adalah:19

a. Nahwu-sharaf bukan tujuan (ghâyah), melainkan perantara atau media. b. Pembelajaran nahwu-sharaf harus aplikatif dan fungsional, dan

memfasilitasi pengembangan empat keterampilan berbahasa, dalam arti dapat mengantarkan peserta didik untuk berbahasa secara benar: mendengar, berbicara, membaca dan menulis secara benar.

c. Pembelajaran nahwu-sharaf harus kontekstual, dalam arti memperlihatkan konteks kalimat yang digunakan, bukan semata-mata menekankan i’râb atau tashrîf.

d. Membelajarkan makna kalimat harus lebih didahulukan daripada fungsi i’râb.

e. Pembelajaran nahwu-sharaf juga harus berlangsung secara gradual, bertahap: dari mudah menuju yang lebih sulit.

f. Menghafal istilah dan kaidah nahwu bukan merupakan prioritas utama, melainkan hanya sekedar sarana memahamkan peserta didik akan kedudukan kata dalam kalimat.

g. Tidak dianjurkan untuk mengembangkan i’râb yang panjang dan tidak fungsional.

h. Tidak dianjurkan pula dalam pembelajaran nahwu-sharaf

dikembangkan teori ‘amil, ta’lîl, i’râb taqdîrî, yang bagi peserta didik mungkin sangat abstrak, tidak praktis, dan tidak bermanfaat.

19

2. Morfologi (sharaf)

Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun semantik. Menurut kamus umum bahasa Indonesia “Morfologi ialah ilmu bentuk”. Kata berbeda dengan fonem. Kata adalah bentuk bebas yang paling kecil yaitu persatuan terkecil yang dapat diucapkan secara berdikari. Tetapi juga tidak bisa disangkal bahwa morfologi mungkin merupakan keseluruhan kata atau merupakan sebagian dari suatu kata.

Adapun morfem bahasa Arab (sharaf) adalah ilmu tentang asal-usul kata untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kata-kata bahasa Arab dan keadaannya, dan dengan ilmu tersebut dapat diketahui apa yang harus ada di dalam bentuk suatu kata sebelum kata-kata itu tersusun dalam suatu kalimat (jumlah).20

Dari dua pengertian morfologi (bahasa Arab dan bahasa Indonesia) tersebut menunjukkan bahwa yang dibicarakan di sini adalah kata sebelum disusun dalam suatu kalimat. Untuk itu perlu kiranya meninjau proses terjadinya kata, atau yang dikenal sebagai proses morfologi.

Yang disebut dengan proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain atau cara pembentukan kata kata dengan menghubungkan morfem

20

29

yang satu dengan morfem yang lain.21 Dengan begitu jelas bahwa bentuk terkecil ialah morfem, sedangkan yang terbesar ialah kata.

Morfem yaitu satuan terkecil dalam kata yang memiliki makna. Morfem terdiri dari morfem terikat dan morfem bebas dalam kontrasi bahasa Arab dan bahasa Indonesia.

Contoh: Menulis

Me + nulis

ﺘآ

Katab + aMirfem terikat + Morfem bebas Morfem bebas + Morfem terikat “Me” dalam analisis bahasa Indonesia merupakan morfem terikat yang tidak dapat berdiri sendiri yang dikenal juga sebagai imbuhan dalam bahasa Indonesi, “nulis” merupakan morfem bebas yang terdiri dari kata dasar “tulis”.

Morfem (kataba) ﺘآ dalam bahasa Arab bukan saja diartikan sebagai proses morfologi saja, namun satu kata tersebut mengandung makna jenis dan jumlah yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia:

a. Jenis

ﺘآ

ﺘآ

Katab + a Katab + at

M. Bebas + M. Terikat M. Bebas + M.Terikat

21

Kataba (

ﺘآ

) dalam dalam bahasa Arab merupakan pemakaian jenis untuk anak laki-laki (ﻮه

), sedangkat katabat (ﺘآ

) merupakaian pemakaian jenis untuk anak perempuan (ﻲه

), dimana dalam bahasa Indonesi tidaka akan kita ketahui jika pemaknaannya hanya “menulis”, tanpa penjelasan “dia anak laki-laki/perempuan”.b. Jumlah

Dalam bahasa Arab juga kita kenal dengan istilah jumlah

seperti:

ﺎ ﺘآ

Kata + baa

M. bebas + M. terikat

Penambahan ( أ ) dalam contoh bahasa Arab di atas menunjukkan jumlah yang menerangkan dua orang. Jumlah dalam bahasa Arab ada tiga yaitu: mufrad (satu orang), mutsannah (dua orang), dan jama’ (lebih dari dua).

31

1) Morfem (fa’, ‘a, dan lam fi’il)22

Untuk menyatakan pola kata kerja, ahli tata bahasa menggunakan konsonan kata kerja (fa’ala) “berbuat atau mengerjakan”. Huruf

ف

menggambarkan akar atau huruf pertama, huruf kedua, danع

ل

huruf ketiga. Jadi pada kata

ﺘآ

, = hurufك

ف

,ت

= hurufع

, danب

= huruf . huruf-huruf tersebut juga dapat kita fungsikan sebahgaiل

huruf awal, tengah, dan akhir.

Pada kata kerja sederhana berhuruf tiga dikenal sebagai bentuk kata dasar (tsulatsi). Huruf pertama (awal) dan huruf ketiga (akhir) berharakat fathah (a pendek), sedang huruf kedua (tengah) boleh berharakat fathah (u pendek) atau kasrah (I pendek), biasa dilambangkan seperti:

a) (fa’ala) sebagaimana ﺘآ (kataba)= dia (laki-laki) menulis. b) (fa’ila) sebagaimana حﺮ (fariha)= dia (laki-laki) senang. c) (fa’ula) sebagaimana فﺮﺷ (syarufa)= dia )laki-laki) mulia.

22

2) Bentuk turunan23

Adapula bentuk-bentuk turunan dari huruf awal yang berhuruf tiga, yang akan menimbulkan arti yang berbeda tiap bentuk huruf memastikan pola yang tersedia dan menghasilkan perubahan khusus arti kata dasar huruf tersebut.

Bentuk-bentuk turunan dari asal kata yang terdiri atas tiga huruf dibuat dengan menambahkan awalan, sisipan, dan akhiran. Dalam bahasa Indonesia penambahan ini disebut dengan afiksasi24. Melalui perubahan-perubahan ini, maka terjadilah berbagai arti.

Asal kata dalam bahasa Arab dibentuk menjadi kata dengan menambahkan vokal. Vokal dan konsonan tambahan ini menentukan pola atau bentuk umum. Setiap bentuk melahirkan perubahan tertentu pada arti dasar asal kata. Umpamanya, arti kata kerja

ﺘﻗ

(qatala) = membunuh, bila ditambahkan vocal panjang setelah huruf pertamaق

menjadikannyaﺎﻗ

(qâtala) = mereka saling berperang. Jika huruf keduanya diberi syaddah, menjadikanﺘﻗ

(qattala) = dia banyak membunuh.

23

Ibid, h. 198-210.

24

33

a) Wazn fi’il tsutatsi mazid bi harfin wahid yaitu kalimah fi’il yang terdiri dari 3 (tiga) huruf asli dan 1 (satu) huruf tambahan.25

(1) Wazn

ﱠ

. Wazn ini dibentuk dari fi’il tsulatsi dengan memberikan syaddah pada huruf kedua yaitu dalamﱠ

. Contohﱠ

= mengajar (menyebabkan seseorang menjadi tahu).(2) Wazn

ْا

. Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalan hamzah berharakah fathah kepada bentuk huruf asli menjadiْا

.

Contohجﺮْﺧا

= mengeluarkan.(3) Wazn

ﺎ

.

Wazn ini dibentuk dengan menyisipkan huruf alifdi antara huruf pertama dan kedua pada huruf asli menjadi

ﺎ

= dia melakukan sesuatu dengan orang lain.

Contohﺑﺎﺳ

= dia berlomba dengan.b) Wazn fi’il tsulatsi mazid bi harfain yaitu kalimah fi’il yang terdiri dari 3 (tiga) huruf asli dan 2 (dua) huruf tambahan.

(1) Wazn

ﺎ

.

Arti wazn ini cenderung sama dengan arti bentuk kata kerjaﺎ

(melakukan). Seperti pada contohﺎﻗ

(berperang) danﺎ

(saling berperang).

25

(2) Wazn

ﱠ

. Wazn ini dibentuk dariﱠ

dengan menambahkanawalan berupa kata (huruf) sehingga menjadi

ﱠ

.

contohقﱠﺮ

= memisahkan diri.(3) Wazn

ﺘْا

. Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalan hamzah berharakat kasrah dan diberi sisipan huruf ت setelah huruf pertama menjadiﺘْا

. Contohﺘْ إ

= membawa (orang ketiga laki-laki).(4) Wazn

ْﻧا

. Wazn ini dibentuk dari dengan menambahkanawalan yang berupa huruf

ن

ٳ

(in) sehingga menjadiْﻧا

= dilakukan. Bentuk ini mempunyai arti pasif.(5) Wazn

ﱠ ْا

. Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalah hamzah berharat kasrah dan huruf ketiga diberi syaddahseperti

ﱠﺮ ْ إ

= menjadi merah.c) Wazn fi’il tsulatsi mazid bi tsalatsati ahruf yaitu fi’il yang terdiri dari 3 (tiga) huruf asli dan 3 (tiga) huruf tambahan.

(1) Wazn

ْﺘْﺳا

.

Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalan35

(2) Wazn

ْﻮ ا

. Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalanفإ

ْ dan sisipan

و

setelah huruf pertama. Seperti pada contohْﻮ ْ إ

(sangat berilmu) yang berasal dari kata(berilmu).26

(3) Wazn

ﱠلﺎ ْا

. Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalan hamzah berharakat kasrah ( إ ) , sisipan alif setelah huruf kedua, dan syaddah setelah huruf ketiga. Seperti pada contohﱠداﻮْﺳإ

= sangat (benar-benar) hitam.(4) Wazn

لﱠﻮ ْا

. Wazn ini dibentuk dengan memberikan awalan hamzah berharakat kasrah ( إ ) , serta sisipan waw (و) dansyaddah setelah huruf kedua. Contoh pada kata

لﱠﻮﻬْﺟإ

= sangat bodoh.3) Perubahan kata kerja (tashrif lughawi)27

Perubahan kata kerja dibentuk dengan memberikan awalan, akhiran, atau sisipan pada vocal. Dan pemberian kata ganti tetap (dhamir muttasil) pada akhiran fi’il madhi yang menerangkan bilangan dan jenis. Tidak ada konsonan atau vokal pada awal kata kerja perfektum (fi’il madhi). Pemberian awalan dalam bahasa Arab terjadi pada kata kerja imperfektum (fi’il mudhari’).

26

Ibid, h. 122

27

a) Perubahan kata kerja dengan memberikan awalan pada kata kerja imperfektum (fi’il mudhari’) dibentuk dengan memberikan awalan berupa salah satu dari empat huruf berikut:

أ

(a),ن

(n),ت

(ta),ى

(y) kepada bentuk asal. Fi’il ini juga memiliki konfiks28 yaitu dengan menambahkan akhiran untuk menyatakan jumlah orang, yaituنا

(an),ﻮ

(una), (na), danن

(ina).29b) Perubahan kata kerja dengan memberikan akhiran pada kata kerja perfektum (fi’il madhi) dibentuk dengan memberikan akhiran vocal dan kata ganti tetap, yaitu

ت

(ta) pada kata ,ت

(tâ) pada kata , (nâ) pada kataن

,ت

(ta) pada kata ,ﺎ

(tumâ) pada kataﺎ ﺘ

, (tum) pada kataﺘ

,

ت

(ta) pada kata , (tunna) pada kataﺘ

,ت

(tu) pada kata , danﺎﻧ

(nâ) pada kataﺎ

.4) Modifikasi intern

Istilah ini dipinjam dari istilah Inggris Internal Modification, maksudnya adalah perubahan vocal; misalnya dalam forfemis kata-kata Arab tertentu.

بﺮ

–

بﺮﻀ

–

بﺮ ا

28

Morfem terikat terbagi (konfiks) ini disebut pula dalam bahasa Inggris discintinous morpheme. Josh Daniel Pareram, Op.cit., h. 26

29

37

c. Sintaksis (nahwu)

Sintaksis merupakan salah satu kajian yang tidak dapat dipisahkan, karena ia merupakan cabang linguistik yang mengkaji unsur terpenting dalam bahasa yaitu kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar yang secara relative berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final baik secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa.30

Sintaksis berasal dari bahasa Yunani ‘sun’ yang bermakna ‘dengan’ dan ‘tatein’ yang bermakna ‘menempatkan’. Jadi secara etimologi sintaksis berarti menempatkan secara bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata-kata atau kalimat.31

Istilah sintaksis secara langsung terambil dari bahasa Belanda syntaxis. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah syntax. Sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase, berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk-beluk kata dan morfem.

Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa berusaha menjelaskan unsur-unsur suatu satuan serta hubungan antara unsur-unsur itu dalam suatu satuan, baik hubungan fungsional maupun hubungan maknawi.

30

Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), cet. 5, h. 199.

31

Demikianlah, bidang sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase.32

Sedangkan dalam bahasa Arab sintaksis itu disebut dengan ilmu nahwu.

ﺎﻬﻟاﻮ أو

ﺔ ﺑﺮ ﻟا

ﺔ ﻜﻟا

ﻎ

ﺎﻬﺑ

فﺮ

ﺪ اﻮﻗ

ﻮ ﻨﻟا

ﺎﻬ آﺮ

و

ﺎهداﺮﻓأ

.

Ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah untuk mengenal bentuk kata-kata dalam bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya baik berupa kata maupun kalimat.33

Al-Ghulayaini dalam bukunya Jami’ Al-Durus Al-Arabiyah

mendefinisikan an-nahwu yaitu ilmu yang mengatur semua keadaan pada akhir setiap kata dalam sebuah tuturan, baik itu marfu’

(nominative), mansub (akusatif), majrur (genitif), atau majzum (jusif), di mana setiap perubahan keadaan seperti itu disebut al-I’rab34 atau yang disebut juga dengan al-Mabniy.

Mahfudh Ichsan Al-Wina’i mendefinisikan i’rab ialah berubahnya harakat di akhir kata dengan sebab berbedanya amil yang masuk pada kalimat itu yang terbagi atas empat macam yaitu: i’rab rofa’, i’rab nasob, i’rab jar, dan i’rab jazm.35

32

M. Ramlan, Sintaksis; Ilmu Bahasa Indonesia, (Yogyakarta; CV. Karyono, 1983), cet. 3, h; 17.

33

Hifni Bek Dayyab, dkk, Kaidah Tata Bahasa Arab: Nahwu, Shorof, Balaghoh, Bayan, Ma’ani, Bade, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), cet. 3, h.13.

34

I’rab adalah tanda baca yang diwujudkan dalam bentuk fathah, (peneda vocal a),

kasrah (penanda vocal i), dhammah (penanda vocal u), dan sukun (penanda huruf mati). Syihabuddin, op cit, h. 45.

35

39

Secara etimologis, i’rab berarti menerangkan dan menjelaskan.36 Tatkala bahasa Arab merupakan bahasa yang jelas dan terang, kehadiran i’rab menunjang kejelasan tersebut. i’rab inilah yang menjelaskan hubungan antarkata pada suatu kalimat dan susunan kalimat dalam kondisi yang variatif.

Itulah yang biasa dibicarakan oleh sintaksis yang berorientasi pada lafadz dan i’rab atau struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis hanya menjelaskan mengenai satuan sintaksis.

1) Kategori Sintaksis Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia

Pada dasarnya satuan sintaksis37 itu meliputi kata (yang merupakan satuan sintaksis terkecil), frase (gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya predikatif), dan kalimat. Dalam ilmu bahasa, kata dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk serta perilakunya, dan antara satu kelompok akan berbeda dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, kata dibedakan berdasarkan kategori sintaksisnya. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata.

Para linguis Arab terdahulu membagi kata ke dalam kategori nomina, verba, dan hurf.

36

Syihabuddin, op. cit, h.44..

37

Hifni Bek Dayyab (1991:13) menuliskan:

عاﻮ ا

ﺔﺛﻼﺛ

ﻰﻓ

تﺎ ﻜﻟا

ﺮ ﻨ

:

فﺮ

و

ا

و

ﻓ

.

Kata-kata itu hanya ada tiga macam: fi’il, isim, dan harf.

Mahfudh Ichsan Al-Wina’i (1995:85) juga sependapat bahwa kelas kata dalam bahasa Arab itu ada tiga yakni fi’il, isim, dan harf. Dia mengatakan bahwa:

ﺔﺛﻼﺛ

ﻪ ﺎ ﻗا

:

فﺮ

و

او

ﻓ

.

Kalimat itu terbagi menjadi tiga macam: fi’il tau kata kerja, isim,

dan hurf.

a) Verba (fi’il)

Fi’il dalam bahasa Arab sama pengertiannya dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia.38 Verba atau kata kerja dalam bahasa Indonesia secara umum dapat dibedakan dari kelas kata lainnya terutama dari adjectiva dengan ciri: “verba mengandung makna inheren perbuatan, proses, dan keadaan yang bukan sifat atau kualitas, dan memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain”.39

Dilihat dari strukturnya ada dua macam kata kerja, yaitu kata kerja dasar, dan kata kerja berimbuhan.40 Kata kerja dasar adalah kata kerja yang belum diberi imbuhan, seperti kata-kata

38

Akrom Fahmi, op. cit., h. 8.

39

Hasan Alwi, dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Edisis ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. 4, h. 87.

40

41

pergi, pulang, tulis, tanya, dan tendang. Sedangkan kata kerja berimbuhan adalah kata kerja yang berbentuk dari kata dasar yang mungkin kata benda, kata kerja, kata sifat, atau janis kata lain dan imbuhan.

Dalam bahasa Arab verba lazim disebut dengan fi’il, yaitu kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, fi’il dalam bahasa Arab tidak hanya meliputi pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga (fisik), seperti berjalan, memikul, dan lain-lain.

Verba atau fi’il dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga macam yaitu: fi’ilmadhi, fi’ilmudhari, dan fi’ilamr. Walaupun ada beberapa bentuk fi’il berdasarkan morfologisnya (shorof),

fi’il madhi menunjukkan perbuatan yang telah berlalu. Contoh pada kata

ﺘآ

“dia (laki-laki) telah menulis”.b) Nomina (isim)

Nomina meliputi tiga unsur: nama (kata benda), sifat, dan kata ganti. Unsur nama meliputi aspek nama yang umum, nama diri dan bentuk infinitif41. Unsur sifat meliputi sifat yang umum, sifat yang relative, dan sifat yang menyatakan keunggulan, sedangkan unsur kata ganti mencakup kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti konjungtif.42

Unsur nama memiliki karakteristik yang membedakannya dari kategori lain. Dilihat dari distribusinya, nomina dapat menempati posisi sebagai subjek, predikat, atau pelengkap.dalam kalimat yang predikatnya verba dan ia tidak dapat diingkari dengan kata “tidak”, melainkan dengan kata “bukan”.43

Dalam bahasa Indonesia sebuah kata dapat dicalonkan ke dalam kelas benda jika kata tersebut berfrase dengan di, ke, tentang, pe. Misalnya: pemain, kehendak, di sekolah, dll. Dalam bahasa Inggris sebuah kata masuk dalam kelas benda, apabila secara frase dapat dihubungkan dengan kata-kata

41

Infinitive merupakan bentuk verba yang sama sekali tidak mengandung fleksi (proses atau hasil penambahan afiks pada dasar atau pada akar untuk membatasi makna gramatikalnya. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indinesia, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), cet. 3, h. 432&318

42

Syihabuddin, op. cit, h. 52

43

43

seperti the, a, few, some, every, atau dengan sufiks -er seperti:

farmer, writer, reader.44

Sementara isim dalam bahasa Arab merupakan kata yang menunjukkan makna mandiri dalam arti ia tidak terengaruhi zaman atau kala. Contoh:

هاﺮﺑا

yang berarti nama orang yang tidak berpengaruh oleh kala.Isim atau nomina secara umum terbagi dua yaitu:

i) isim nakirah yaitu kata benda yang masih umum seperti:

ﺬ

“seorang murid laki-laki” mana saja atau bersifatumum,

بﺎﺘآ

“buku” mana saja atau masih bersifat umum. ii) Isim ma’rifah yang menunjukkan kata benda tertentu(sifatnya pasti) seperti:

ﺬ ﺘﻟا

yaituﺬ

dengan penambahanلا

yang berarti “anak laki-laki itu” yang bersifat khusus atau pasti. Isim maaa'rifah ini meliputi: isim dhamir (pronominal, person), isim ‘alam (nama diri), isim isyarah (petunjuk, penanda deiksis45), isim mausul (nomina relative), isim yang disertai alif lam (لا

), dan isim yang

44

Jos Daniel Parera, Pengantar Linguistik Umum; Bidang Morfologi, Seri B. (Ende Flores Nusa Indah: Arnoldus, 1977), h. 15&16

45

Deiksis merupakan hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa; kata yang mengacu kepada persona, waktu, dan tempat suatu tuturan. Departemen Pendidikan Nasional,

c) Harf

Seluruh kalimah huruf adalah mabny. Dan perlu diingat kembali, bahwa untuk menentukan apakah suatu kalimah harf

itu mabny sukun, fathah, dhammah, dan kasrah adalah berdasarkan harakat harf terakhirnya.

1) Harf Jar, seperti : ,ﻲ ا , dan lain-lain. 2) Harf Athaf, seperti : ,ف ,و dan lain-lain. 3) Harf Istifham, seperti : أ ,ﺎ , ه dan lain-lain. 4) Harf Nafy, seperti :,ﺎ , , dan lain-lain. 5) Harf Syarat, seperti : ,اذإ , ,ﻮ dan lain-lain. 6) Harf Ta'kid, seperti : نإ ,نأ ,ﺪﻗ dan lain-lain. 7) Harf Ististna, seperti : .ﻻاﺮ ﻏ ,ىﻮﺳ, dan lain-lain. 8) Dll.

2) Kategori Gramatikal Bahasa Arab

Klasifikasi gramatikal (dalam bahasa Arab yaitu nahwu) adalah komponen dalam tata bahasa yang memperlihatkan bagaimana satuan-satuan gramatikal dengan berbagai cirinya

46

45

berperilaku sebagai satuan yang lebih abstrak dalam satuan gramatikal yang lebih besar.47

Seperti yang telah penulis ungkapkan di atas bahwa, kategori gramatikal sering dibedakan kategori primer, yakni kelas kata, dan kategori sekunder, yakni modus, kala (tenses), aspek, diatesis, jumlah, dan kasus (Lyons 1968:274). Empat di antaranya menjadi kategori yang sangat penting dalam bahasa Arab, yaitu: a) Jumlah (number)

Jumlah adalah kategori gramatikal yang membeda-bedakan jumlah, misalnya tunggal (mufrad), dua (mustanna), dan plural (jama’). Dalam bahasa Arab perbedaan ketiga jumlah tersebut akan mempengaruhi struktur kalimat atau katanya.48

1) Mufrad seperti:

,

بﺎﺘآ

,

ﻗ

. 2) Mustanna seperti:نﺎ ﻟ

ﺎﻃ

,

نﺎ ﻗ

. 3) Jama’ yang terbagi menjadi tiga macam:• Jama’ mudzakar salim, seperti:

نﻮ

.• Jama’ muannasts salim, seperti:

تﺎ

.• Jama’ taksir seperti:

رﻮ

-

ةرﻮ

.49

47

Ibid. h. 5-6

48

Hifni Bek Dayyab, dkk, op. cit, h.155

49

b) Modus

Modus merupakan kategori gramatikal dalam bentuk verba yang mengungkapkan suasana psikologis penutur terhadap tindakan, perbuatan, merupakan tafsiran pembicara atau sikap pembicara tentang apa yang diucapkannya.50 Dalam bahasa Arab terdapat tiga macam modus yaitu:51

a) Modus indikatif (al-mudhari’ al-marfu’) yang menunjukkan suatu pernyataan biasa, dan dapat digunakan untuk menyatakan makna perbuatan yang faktual (terjadi) atau suatu kebenaran umum (netral).52

b) Modus subjuntif (al-mudhori’ al-manshub) merupakan hasil perubahan dari modus indikatif yang telah diberi unsur-unsur yang bisa mengubah modus indikatif menjadi modus subjungtif.

Seperti contoh:

ﺪﱠ

هْﺬ

ْ

=

هْﺬ

.

(Muhammad tidak akan pergi).c) Modus jusif (al-mudhari’ al-majzum) yang menunjukkan makna penegasan. Modus jusif ini tidak berbeda dengan modus subjungtif, kecuali huruf terakhirnya bersukun. Seperti contoh

ْ ﺘْﻜ

.

50

Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, op. cit., h. 139

51

Abdullah Abbas Nadwi, Op. cit., h. 93-102.

52

47

c) Kasus

Kasus adalah kategori gramatikal dari nomina, frase nomina, pronomina, atau adjectiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam kontruksi sintaksis.53

Berdasarkan ciri-ciri infleksi suatu konstituen, bahasa Arab mempunyai tiga kasus, yaitu:

1) Nominatif (marfu’), adalah kasus yang menempati posisi subjek atau predikat.

2) Akusatif (manshub) adalah kasus yang secara fungsional menempati pos