INSIDENSI CENDAWAN ENTOMOPHTHORALES PADA

KUTU PUTIH PEPAYA DAN SINGKONG

(HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) DI WILAYAH BOGOR

ANIK NURHAYATI

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

ANIK NURHAYATI. Insidensi Cendawan Entomophthorales pada Kutu Putih Pepaya dan Singkong (Hemiptera: Pseudococcidae) Di Wilayah Bogor. Dibim-bing oleh RULY ANWAR.

Cendawan Entomophthorales merupakan cendawan entompatogen yang bersifat obligat. Cendawan ini diketahui mampu menginfeksi Paracoccus marginatus pada pertanaman pepaya dan singkong di wilayah Bogor. Kutu putih

yang terinfeksi cendawan Entomophthorales akan mengalami perubahan warna menjadi kehitaman atau kelabu. Penelitian mengenai insidensi cendawan Ento-mophthorales pada kutu putih pepaya dan singkong dilakukan di wilayah Bogor tahun 2011. Tiga puluh tanaman contoh (singkong dan pepaya) dipilih untuk diamati kelimpahan populasi P. marginatus dan tingkat infeksi cendawan

Ento-mophthorales terhadap P. marginatus. Pengamatan terhadap kelimpahan populasi

dilakukan sebanyak 6 kali setiap seminggu sekali, sedangkan pengamatan tingkat

infeksi cendawan Entomophthorales dilakukan sebanyak 8 kali, setiap seminggu dua kali. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kelimpahan populasi kutu putih di daerah Bubulak lebih tinggi dibandingkan populasi di Rancabungur. Hasil yang sama terjadi pada tanaman pepaya yang mempunyai kelimpahan populasi kutu putih lebih tinggi dibandingkan populasi pada tanaman singkong. Meskipun demikian, tingkat infeksi cendawan pada kedua lokasi pengamatan dan kedua tanaman tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Stadia cendawan yang ditemukan adalah stadia primary conidia, secondary conidia, hyphal bodies dan

cendawan saprofit. Cendawan yang menginfeksi adalah Neozygites fumosa.

Tingkat infeksi cendawan di dua lokasi dan dua tanaman tidak berbeda nyata. Cendawan tersebut berpotensi menginfeksi kutu putih sebesar 54,67%, dengan tingkat infeksi lebih tinggi terjadi pada kutu putih di tanaman pepaya. Stadia cendawan yang paling banyak menginfeksi kutu putih pepaya adalah hyphal bodies.

INSIDENSI CENDAWAN ENTOMOPHTHORALES PADA

KUTU PUTIH PEPAYA DAN SINGKONG

(HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) DI WILAYAH BOGOR

ANIK NURHAYATI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Proteksi Tanaman

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Insidensi Cendawan Entomophthorales pada Kutu Putih Pe-paya dan Singkong (Hemiptera : Pseudococcidae) di Wilayah Bogor

Nama Mahasiswa : Anik Nurhayati

NIM : A34070050

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si NIP. 19641224 199103 1 003

Mengetahui,

Ketua Departemen Proteksi Tanaman

Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si NIP. 19650621 198910 2 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 Januari 1989. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Yulianto, S.Pd dan Ibu Supartiningsih, A.mg.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Kota Bogor pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi-nya di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bo-gor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian BoBo-gor (USMI).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi kema-hasiswaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian “Kabinet

Faperta Bersatu” pada Divisi Finnace and bussines (2008-2009), Himpunan

Ma-hasiswa Proteksi Tanaman (HIMASITA) pada Divisi Fasilitas dan Properti (2008-2009). Pada tahun 2009, penulis diamahkan sebagai ketua Departemen Sport and Art BEM Fakultas Pertanian “Kabinet Faperta Bersinar”. Pada tahun yang sama,

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Insidensi Cendawan Entomophthorales pada Kutu Putih Pepaya dan Singkong (Hemiptera : Pseudococcidae) di Wilayah Bogor”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari ber-bagai pihak, penulis tidak dapat berbuat maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa mem-berikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis;

2. Dr. Ir. Adbjad Asih Nawangsih, M.Si selaku dosen penguji tamu yang telah memberikan arahan dan saran yang bermanfaat;

3. Dr. G.R. Carner dari Clemson University, SC. untuk foto-fotonya, yang saya kutip pada Gambar 3.

4. Ayahanda Yulianto, S.Pd dan Ibunda Supartiningsih, A.mg. yang tak henti-hentinya memberi perhatian dan bantuan moril maupun spiritual, yang mana

setiap langkah, gerak, dan ucapnya merupakan do’a bagi penulis, serta kedua

adik penulis Dwi Nugroho Putranto dan Adi Rahmat Nugroho;

5. Teman dan sahabat seperjuangan Proteksi Tanaman 44, khususnya kepada sahabat-sahabat Sistania Amandari, SP., Sherly Anggraini, SP., Gamatriani Markhamah, SP., Dolpina A. Ratissa, SP.;

6. Rekan kerja di Laboratorium Patologi Serangga, Bapak Sayuti, kak Elyta Sariani, Agus Setiawan, Irma Utami Siagian, Furgon Avero, Lutfi Afifah, Reka Pradana;

7. Sahabat-sahabat terbaik Anita Saufika, Dede Djuliandar, Namira Andiani, Winda Nur Aprianti, Anasril, Atik Nurwanda, Vicky Oktarina Chairunnisa dan teman-teman Mey Fitriani, Tatit Sastrini, Triyastuti Prasetyoningrum, Radhian Ardy Prabowo, Vishora Satyani, Yayu Siti Nurhasanah, Yulius Dika, A.K Latiep, Rizki Ramadhan, Alchemi Putri K, dan Ozmond Vito E. ; 8. Mahasiswa, dosen, staff, beserta laboran Departemen Proteksi Tanaman, serta

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kedepannya. Akhir kata penulis serahkan skripsi ini dengan penuh rasa bangga.

Bogor, Februari 2012

DAFTAR ISI

Cendawan Entomophthorales ... 11

Taksonomi ... 11

Penentuan Petak Tanaman dan Tanaman Sampel ... 18

Pengambilan Sampel dan Pengamatan Populasi P. Marginatus 18

Pembuatan dan Pengkoleksian Preparat P. marginatus ... 19

Identifikasi Stadia Cendawan Entomophothorales ... 19

Perhitungan Tingkat Infeksi Cendawan Entomophothorales ... 19

Rancangan Percobaan ... 20

Analisis Data ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

vii

Kecamatan Rancabungur, Desa Pasir Gaok ... 21

Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Bubulak ... 21

Pengamatan Populasi Kutu Putih... 22

Identifikasi Stadia Cendawan Entomophthorales ... 26

Tingkat Infeksi Cendawan Entomophthorales... 30

KESIMPULAN DAN SARAN ... 36

Kesimpulan ... 36

Saran ... 36

DAFTAR PUSTAKA ... 37

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Kelimpahan populasi P. margiatus di Rancabungur dan di Bubulak .. 23

2 Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman pepaya dan tanam-

an singkong ... 23 3 Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman pepaya di Ranca-

bungur (RB) dan Bubulak (BB) ... 24 4 Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman singkong di Ranca-

bungur (RB) dan Bubulak (BB) ... 24 5 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales pada

P. marginatus di wilayah Rancabungur dan Bubulak ... 31

6 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

P. marginatus pada tanaman pepaya dan singkong. ... 31

7 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

P. marginatus pada tanaman pepaya di wilayah Rancabungur (RB)

dan Bubulak (BB). ... 32 8 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

P. marginatus pada tanaman singkong di wilayah Rancabungur (RB)

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Gejala serangan kutu putih (P. marginatus) ... 7

2 Identifikasi stadia cendawan patogen serangga ... 12 3 Struktur (Stadia) Cendawan Entomophthorales ... 14 4 Stadia cendawan Entomophthorales yang ditemukan saat pengamat-

an ... 27 5 Cendawan Entomophthorales yang menginfeksi kutu putih ... 28 6 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

kutu putih P. marginatus pada tanaman singkong (S) danpepaya (P) di

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales ... 41 2 Hasil uji t-student populasi P. marginatus pada tanaman pepaya dan

Singkong ... 43 3 Hasil uji t-student populasi P. marginatus di Rancabungur dan

Bubulak ... 43 4 Hasil uji t-student populasi P. marginatus pada tanaman pepaya di

Rancabungur dan Bubulak ... 44

5 Hasil uji t-student populasi P. marginatus pada tanaman singkong di

Rancabungur dan Bubulak ... 44 6 Hasil uji t-student tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

P. marginatus pada tanaman pepaya dan singkong ... 45

7 Hasil uji t-student tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

P. marginatus di Rancabungur dan Bubulak ... 45

8 Hasil uji t-student tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

P. marginatus pada tanaman pepaya di Rancabungur dan Bubulak ... 46

9 Hasil uji t-student tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Invansi hama asing seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu contoh terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2008. Ribuan pohon pepaya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor terserang oleh serangga hama kutu putih (Muniappan et al. 2008). Direktorat Jendral Hortikultura (2008) melaporkan

bahwa kutu putih pepaya telah terdeteksi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Depok, Jawa Barat. Serangan hama ini mengakibatkan petani pepaya di beberapa daerah mengalami kerugian ekonomi. Kutu putih pepaya, Paracoccus marginatus (Williams & Granara de Willink) (Hemiptera:

Pseudococcidae) merupakan serangga hama polifag dan dapat menyerang 55 jenis tumbuhan. Serangan hama ini dapat menurunkan produksi hingga 85% dan kerugian ekonomi sampai 88%, karena tanaman mati sebelum dipanen (Ivakdalam 2010). Selain kutu putih pepaya, dilaporkan juga hama kutu putih singkong (Phenacoccus manihoti) yang ditemukan pada 2010 di tanaman singkong di

Bogor (Rauf 2010, komunikasi pribadi). Serangan P. manihoti belum meluas,

namun hama ini dapat menyerang secara masif pada musim kemarau. Kutu putih singkong dapat berkembang biak tanpa dibuahi oleh jantannya, sehingga perkembangbiakannya cepat dan masif (Pamuji 2011).

Serangan kutu putih pepaya, P. marginatus di Indonesia menjadi kompleks

karena tidak adanya musuh alami yang efektif mengendalikan serangan hama tersebut. Di daerah asalnya, serangan hama ini dapat dikendalikan dengan adanya musuh alami seperti parasitoid dan predator (Amarasekare et al. 2008). Begitu

pula halnya dengan keberadaan kutu putih singkong, P. manihoti yang

menye-babkan kerusakan pertanaman singkong di daerah Afrika dan Amerika Selatan (Calatayud & Le Rü 2006).

tidak berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, perlu dicarikan cara pengendalian yang ramah lingkungan seperti pengendalian secara biologi dengan memanfaatkan organisme ataupun mikroorganisme antagonis. Saat ini sudah banyak peneliti yang melaporkan keberhasilan melakukan pengendalian secara biologi baik dengan menggunakan musuh alami berupa parasitoid, predator maupun mikroorganisme seperti virus atau cendawan.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa cendawan Entomophthorales mampu mengendalikan populasi serangga hama dan tungau. Cendawan Ento-mophthorales merupakan cendawan patogen bagi seranggga yang bersifat obligat. Cendawan ini mampu menginfeksi inang secara spesifik serta mampu menyebabkan epizootik (Hajek 2004). Delalibera et al. (1997) menyebutkan

bahwa Neozygites fumosa (Speare) Remaudie’re & Keller (Zygomycetes:

Ento-mophthorales) merupakan patogen dari Phenacoccus herreni Cox & Williams

(Hemiptera: Pseudococcidae) di Brazil. Tingkat infeksi cendawan tersebut mencapai 9,3-64,6%. Selain itu, cendawan tersebut juga dilaporkan menginfeksi Planococcus citri pada tanaman jeruk di Florida dan efektif sebagai musuh alami

bagi Phenacoccus manihoti pada tanaman singkong di Kongo. Hal yang sama

juga dilaporkan oleh Shylena (2010) bahwa kutu putih P. marginatus di wilayah

Sukaraja dan Rancabungur telah terinfeksi cendawan Entomophthorales.

Tujuan Penelitian

Mengetahui tingkat infeksi cendawan Entomophthorales pada kutu putih pepaya dan kutu putih singkong di lapangan.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Kutu Putih (Hemiptera: Pseudococcidae)

Superfamili Coccidea merupakan kelompok serangga yang memiliki bebe-rapa famili diantaranya Magarodidae, Oztheziidae, Coccidae, Dactylopiidae, Diaspididae, dan Pseudococcidae (Borror et al. 1992). Famili Pseudococcidae

lebih dikenal dengan sebutan kutu putih karena serangga ini memiliki lapisan lilin yang berwarna putih yang hampir menutupi semua bagian tubuhnya. Famili ini merupakan serangga polifag yang dapat menyerang beberapa jenis tanaman seperti kopi, kakao, jeruk, mangga, tebu, singkong, nanas, palem, kelapa, anggrek dan berbagai tanaman buah serta tanaman hias lainnya (Williams & Granara de Willink 1992).

Pseudococcidae memiliki alat mulut jenis menusuk menghisap. Kerusakan yang disebabkan oleh serangga ini antara lain adalah klorosis pada daun, gugur tanaman kerdil, dan serangan berat dapat menyebabkan tanaman mati. Beberapa spesies dari Pseudococcidae dapat menjadi vektor bagi beberapa jenis patogen penyakit tanaman (Williams 1985).

Serangga dari famili Pseudococcidae umumnya bereproduksi secara seksual, baik secara ovipar maupun vivipar. Beberapa spesies kutu putih di Australia seperti Pseudococcus longispinus dan Ferrisia virgata, memiliki

reproduksi vivipar dan ovovivipar (Williams 1985). Selain itu beberapa spesies juga ditemukan bersifat partenogenetik telitoki seperti Phenacoccus solani Ferris

(Williams 1985), P. manihoti Matile-Ferrero dan P. solenopsis Tinsley

(Williams 1985; Calatayud & Le Ru 2006).

Kutu Putih Pepaya

Biologi dan Morfologi

Kutu putih pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink,

1992 (Miller et al. 1999). Miller dan Miller (2002) mengemukakan bahwa genus Paracoccus memiliki 79 spesies yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Austro

Oriental, Ethiopia, Madagasian, Neartic, Neotropical, Selandia Baru, Pasifik, Palaeartic dan Oriental. P. marginatus merupakan hama penting pada tanaman

pepaya dan tanaman ekonomi penting lainnya di sekitar Karibia dan Florida. Kutu putih P. marginatus mengalami tipe perkembangan yang berbeda

antara jantan dan betina. Serangga betina berkembang melalui beberapa stadia, yaitu stadia telur, nimfa instar-1, nimfa instar-2, nimfa instar-3 dan imago. Perpindahan antar stadia nimfa dan imago tidak mengalami perubahan bentuk, hanya terjadi pertambahan ukuran tubuh dan fungsi organ. Sedangkan serangga jantan berkembang melalui stadia telur, nimfa instar-1, nimfa instar-2, nimfa instar-3 (prapupa), pupa dan imago. Serangga jantan memiliki sayap yang berfungsi untuk membantu saat migrasi sedangkan serangga betina tidak memiliki sayap (Miller & Miller 2002).

Kutu putih aktif meningkatkan populasinya pada musim kemarau atau musim panas. Telur kutu putih berwarna hijau kekuningan yang terbungkus dalam kantung telur yang memiliki panjang 3-4 kali panjang tubuh imago betina. Kantung telur terbuat dari benang-benang lilin yang lengket, mudah melekat pada permukaan daun dan dapat diterbangkan oleh angin (Miller & Miller 2002). Telur akan menetas menjadi nimfa stelah 10 hari (Walker et al. 2003). Pada suhu

20-30 ºC telur mampu bertahan hingga 80-90%, suhu optimum untuk perkem-bangan telur adalah 25 ºC (Amarasekare et al. 2007).

5

Panjang tubuh nimfa instar-3 betina rata-rata adalah 1,1 mm dengan kisaran 0,7-1,8 mm dan lebar tubuh rata-rata 0,7 mm dengan kisaran 0,3-1,1 mm. Stadia nimfa instar-3 jantan disebut prapupa, dengan panjang tubuh rata-rata 0,9 mm dengan kisaran 0,8-1,1 mm dan lebar tubuh rata-rata 0,4 mm dengan kisaran 0,3-0,4 mm. Stadia nimfa instar-4 jantan disebut pupa, dengan panjang tubuh rata-rata 1,0 mm dengan kisaran 0,9-1,0 mm dan lebar tubuh rata-rata-rata-rata 0,3 mm dengan kisaran 0,3-0,4 mm. Serangga betina stadia nimfa instar-3 memiliki panjang tubuh rata-rata 1,1 mm dengan kisaran 0,7-1,8 mm dan lebar tubuh rata-rata adalah 0,7 mm dengan kisaran 0,3-1,1 mm (Miller & Miller 2002).

Miller dan Miller (2002) mendeskripsikan morfologi imago betina kutu putih pepaya, P. marginatus berwarna kuning yang sebagian besar permukaan

tubuhnya dilapisi oleh lapisan lilin berwarna putih. Panjang tubuh imago betina berkisar antara 1,5-2,7 mm dengan panjang rata-rata 2,2 mm, lebar tubuh rata-rata 1,4 mm dengan kisaran 0,9-1,7 mm. Tubuh imago betina memiliki rangkaian filamen lilin pendek di sepanjang tepi tubuhnya. Kantung telur dibentuk pada bagian ventral posterior tubuhnya. Imago jantan memiliki bentuk tubuh oval memanjang dan sepasang sayap. Panjang tubuh rata-rata imago jantan 1,0 mm dengan kisaran antara 0,9-1,1 mm dengan lebar toraks rata-rata 0,3 dengan kisaran 0,2-0,3 mm. Terdapat dua karakteristik penting mengenai perbedaan morfologi imago P. marginatus dengan spesies lainnya, yaitu pada imago dapat dilihat pada

saluran oral-rim yang terletak di bagian pinggir tubuh, dan ketiadaan pori-pori pada tibia belakang. Pada imago jantan dapat dibedakan dari bentuk dan karakter seta yang kuat serta antena dan tungkai yang tidak memiliki seta.

Kutu putih termasuk ke dalam kelompok serangga dengan tipe alat mulut menusuk menghisap. Serangga ini akan memasukan alat mulutnya ke dalam jaringan tanaman dan menghisap cairan tumbuhan. Kutu putih sering ditemukan berasosiasi dengan organisme lain, seperti semut dan cendawan jelaga. Saat me-rasa terganggu atau terancam, serangga ini akan mengeluarkan cairan pertahanan dari lubang ostiol yang terdapat di permukaan tubuhnya (Walker et al. 2003).

Tanaman Inang dan Penyebaran

gulma (Muniapan et al 2008). Tanaman inang yang penting secara ekonomi

antara lain adalah pepaya, kembang sepatu, alpukat, jeruk, kapas, tomat, terong, lada, buncis dan kacang hijau, ubi jalar, mangga, cherry, dan delima (Walker et al. 2003). Di Indonesia, kutu putih pepaya ditemukan menyerang 20 jenis

tanaman lain selain pada tanaman pepaya (Sartiami et al. 2009).

P. marginatus dilaporkan berasal dari wilayah Neotropical terutama

Meksiko dan wilayah Amerika Tengah (Miller & Miller 2002). Spesimen pertama dikoleksi dari Meksiko pada tahun 1955 dan pertama kali dideskripsikan

oleh Williams dan Granara de Willink pada tahun 1992. Sejak tahun 1994,

P. marginatus tercatat telah berada di 14 negara di Karibia, dan pada tahun 1998

telah ditemukan di Florida, AS, pada tanaman kembang sepatu (Muniapan et al.

2008). Serangan berat terjadi di Kepulauan Guam di Pasifik pada tahun 2002 (Walker et al. 2003) dan di Republik Palau pada 2003 (Muniappan et al. 2006).

Pada bulan Mei 2004, P. marginatus ditemukan di Kepulauan Hawai, AS pada

tanaman pepaya, kamboja, kembang sepatu dan jarak (Jatropa spp.) (Heu et al.

2007).

Di Indonesia, hama ini dilaporkan pertama kali ditemukan pada tanaman pepaya di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat pada Mei 2008 dan pada Juli 2008. Serangga ini dilaporkan telah ditemukan juga di Coimbatore, India (Muniapan et al. 2008). Sartiami et al. (2009) melaporkan bahwa P. marginatus sudah

menyebar di Kabupaten dan Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, Tanggerang dan DKI Jakarta. Serangga ini dapat menyebar oleh angin, terbawa bibit, terbawa manusia, terbawa serangga atau hewan lainnya.

Gejala Serangan dan Dampak Ekonomi

7

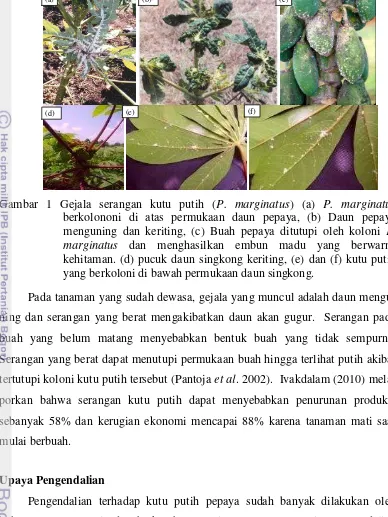

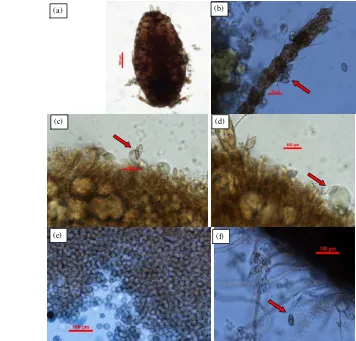

Gambar 1 Gejala serangan kutu putih (P. marginatus) (a) P. marginatus

berkolononi di atas permukaan daun pepaya, (b) Daun pepaya menguning dan keriting, (c) Buah pepaya ditutupi oleh koloni P. marginatus dan menghasilkan embun madu yang berwarna

kehitaman. (d) pucuk daun singkong keriting, (e) dan (f) kutu putih yang berkoloni di bawah permukaan daun singkong.

Pada tanaman yang sudah dewasa, gejala yang muncul adalah daun mengu-ning dan serangan yang berat mengakibatkan daun akan gugur. Serangan pada buah yang belum matang menyebabkan bentuk buah yang tidak sempurna. Serangan yang berat dapat menutupi permukaan buah hingga terlihat putih akibat tertutupi koloni kutu putih tersebut (Pantoja et al. 2002). Ivakdalam (2010)

mela-porkan bahwa serangan kutu putih dapat menyebabkan penurunan produksi sebanyak 58% dan kerugian ekonomi mencapai 88% karena tanaman mati saat mulai berbuah.

Upaya Pengendalian

Pengendalian terhadap kutu putih pepaya sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara maju dan berkembang. Di negara-negara maju, pengendalian terhadap P. marginatus dilakukan melalui pengendalian secara biologi (hayati)

dengan memanfaatkan beberapa musuh alami seperti parasitiod dan predator. Pada tahun 2003, di Republik Palau dilakukan pelepasan beberapa parasitoid. Parasitoid tersebut diimport dari Puerto Rico, diantaraya seperti Anagyrus loecki

Noyes, Pseudleptomastix mexicana Noyes dan Schauff, dan Acerophagus papayae Noyes dan Schauff (Hymenoptera: Encyrtidae). Tingkat parasitisasi

(a) (b) (c)

parasitoid A. loecki dan A. papayae terhadap P. marginarus mencapai 9-12%.

Di wilayah Peurto Rico, Dominica dan Guam, pengendalian P. marginatus

dengan menggunakan parasitoid dapat menurunkan populasi sebesar 97% setahun setelah introduksi parasitoid tersebut (Muniapan et al. 2006).

Pada wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Tanggerang, ditemukan bebe-rapa anthrophoda yang menjadi predator bagi P. marginatus, diantaranya yaitu

serangga dari ordo Thysanoptera subordo Tubulifera, kumbang Cryptolaemus montrouzieri, dan Scymnus sp. (Coleoptera: Coccinellidae), larva Syrphidae, dan Chrysopha sp. (Neuroptera: Chrysopidae). Beberapa musuh alami yang

ditemukan bersifat generalis dan potensinya masih rendah. Selain itu juga dilaporkan bahwa P. marginatus di wilayah Tanggerang, Cibeduk dan Menteng

Asri, Bogor, terinfeksi cendawan Entomophthorales jenis Neozygites fumosa.

Pengendalian lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyemprotkan cairan sabun serta aplikasi insektisida imidakloprid atau ekstrak Tephrosia vogelii

(Sartiami et al. 2009).

Kutu Putih Singkong (Phenacoccus manihoti)

Biologi dan Morfologi

Kutu putih singkong (Phenacoccus manihoti) merupakan serangga yang

termasuk dalam Filum Arthropoda, Kelas Insecta, Ordo Hemiptera, Superfamili Coccidea, dan Famili Pseudococcidae. Serangga ini pernah menyebabkan kerusakan serius pada pertanaman singkong di Afrika dan Amerika Selatan. Kutu putih ini biasanya berada di bawah permukaan daun dan berada di dekat pertu-langan daun (Calatayud & Le Rü 2006).

P. manihoti memiliki tubuh berwarna merah muda yang dilapisi oleh lapisan

lilin putih. Serangga ini bersifat partenogenetik yang berarti dalam berkembang biak tidak perlu dibuahi oleh jantannya, sehingga semua keturunan yang dihasil-kan adihasil-kan menjadi betina (Williams & Granara de Willink 1992). P. manihoti

9

dalam migrasi untuk membentuk koloni baru. Perkembangan nimfa instar-2 menjadi nimfa instar-2, dan nimfa instar-2 menjadi nimfa instar-3 memerlukan waktu selama 4 hari. Perkembangan nimfa instar-3 menjadi imago memerlukan waktu selama 5 hari. Setelah itu imago betina akan kembali meletakan telur (Calatayud & Le Rü 2006).

Kutu putih P. manihoti mampu hidup pada temperatur udara yang rendah

yaitu 14,7 ºC dan dapat berkembang secara optimal pada suhu 28 ºC serta mampu menghasilkan 500 butir telur. Serangga ini tidak dapat bertahan pada suhu di atas 35 ºC. Umur tanaman tidak mempengaruhi siklus hidup dari P. manihoti, namun

siklus hidup serangga ini dapat dipengaruhi oleh varietas tanaman (Herren & Neuenschwander 1991).

Kutu putih singkong (P. manihoti) memiliki 18 pasang seta serari yang

masing-masing diperluas dengan seta yang berbentuk tumpul. Pada permukaan dorsal terdapat sedikit seta tumpul tanpa kelompok lubang trilokular di sekeliling setanya. Porus quinquelokularbanyak terdapat pada permukaan ventral tubuhnya. Porus ini selalu berjumlah 32-68 di kepala, di area sekitar anterior lempengan klipeolabrum. Biasanya pada permukaan dorsal ditemukan lempengan porus multilokular yang berjumlah banyak dan terkadang terdapat juga pada bagian torak. Karakter penting lainnya yang terdapat pada P. manihoti adalah 9 segmen

antena dan pada tarsus terdapat dentikel (Williams & Granara de Wilink 1992).

Tanaman Inang dan Penyebaran

Kutu putih singkong, P. manihoti merupakan serangga hama yang bersifat

oligofag. Serangga ini umumnya hanya menyerang tanaman singkong atau tanaman dari famili Euphorbiaceae.

Rü 2006). Pada pertengahan tahun 2010, P. manihoti ditemukan di tanaman

singkong di Bogor (Rauf 2010, komunikasi pribadi).

Gejala Serangan dan Dampak Ekonomi

Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh P. manihoti adalah keriting pada

bagian tunas daun, dan daun menguning, perubahan bentuk pada batang, roset pada titik tumbuh dan kematian pada tanaman muda (Belloti et al. 2003).

Serangan berat dapat mengakibatkan daun gugur (Calatayud & Le Rü 2006). Kehilangan hasil akibat serangan kutu putih singkong dapat mencapai 68-88% bergantung pada kultivarnya. Di daerah Afrika, kehilangan hasil akibat serangan kutu putih singkong mencapai 80% (Belloti 2002).

Upaya Pengendalian

Upaya pengendalian P. manihoti di beberapa negara dilakukan dengan

memanfaatkan musuh alami berupa predator dan parasitiod. Beberapa predator yang diketahui dapat menurunkan populasi P. manihoti diantaranya yaitu Hyperaspis notata Mulsant dan H. jucundan (Coleoptera: Coccinellidae).

Predator ini diketahui mampu berkembang biak dengan baik dan menurunkan populasi P. mannihoti di Zaire, Burundi, dan Mozambik. Selain itu, juga

ditemukan H. notata yang berasal dari Colombia mampu memangsa Phenacoccus herreni dan di wilayah Brazil predator ini memangsa P. manihoti. Beberapa

predator lain yang berpotensi mengendalikan P. manihoti adalah Diomus hennesseyi Fürsch (Coleoptera: Coccinellidae) (Neuenschwander 2001).

Beberapa parasitoid yang mampu memarasit P. manihoti, diantanya yaitu Apoanagyrus (Epidinocarsis) lopezi De Santis (Hymenoptera: Encyrtidae) dan Allotropa sp. (Hymenoptera: Platygasteridae). Parasitoid Allotropa sp. diketahui

pernah dilepaskan di beberapa Wilayah di Afrika, tetapi keberadaannya tidak ditemukan kembali di beberapa wilayah tempat parasitioid tersebut dilepaskan. Sedangkan A. lopezi mampu berkembang biak dengan baik dan mampu

menurunkan populasi P. manihoti di 26 negara di Afrika (Neuenschwander

11

Cendawan Entomophthorales

Taksonomi

Cendawan dari ordo Entomophthorales termasuk ke dalam kelas Zygomy-cetes. Cendawan ordo ini memiliki 5 famili, yaitu: Acyliastaceae, Completoria-ceae, EntomophthoraCompletoria-ceae, MeristaCompletoria-ceae, dan Neozygitaceae. Cendawan yang bersifat patogenik termasuk ke dalam famili Ancyliastaceae (genus

Conidiobolus), Entomophthoraceae dan Neozygitaceae. Cendawan jenis Mristacrum milkoi (Entomophthorales: Meristacraceae) diketahui menjadi

patogen pada larva Tabanidae (Diptera). Spesies dari famili Completoriaceae bersifat parasit obligat intraselular, tetapi belum diketahui genus dan spesiesnya (Keller & Wegensteiner 2007).

Pada Januari 2006, 223 spesies dari cendawan ordo Entomophthorales telah teridentifikasi. 195 spesies termasuk ke dalam famili Entomophthoraceae, 17 spesies termasuk ke dalam famili Neozygitaceae, dan 10 spesies termasuk dalam famili Ancylistaceae. Genus Conidiobolus dari famili Ancylistaceae

bersifat saprofitik ( Keller & Wegensteiner 2007).

Identifikasi cendawan Entomphthorales dan deskripisi taksonominya dapat dilakukan berdasarkan pengetahuan akan struktur dan karakteristik cendawan. Hal penting lainnya dalam proses identifikasi adalah inang dari cendawan tersebut. Sebagian besar cendawan Entomophthorales bersifat spesifik, cendawan Entomophthorales jenis tertentu akan menginfeksi serangga hama dari spesies tertentu atau dalam famili tertentu. Identifikasi cendawan Entomophthorales dapat dilakukan dengan melihat bentuk dan ukuran dari konidiofor, konidia primer, dan konidia sekunder (ragam bentuknya). Proses identifikasi lebih lanjut dan lebih jelas dapat dilakukan dengan melihat struktur dari hyphal bodies, cystidia, rizoid, resting spores dan jumlah inti sel masing-masing struktur (Keller

2007).

Biologi dan Ekologi

Siklus hidup dari cendawan Entomophthorales cukup kompleks, biasanya terdiri dari dua tipe yaitu siklus hidup aseksual (konidia) dan siklus resting spores

yang berperan dalam proses infeksi. Konidofor dapat muncul dari membran tubuh inang, terkadang muncul dari intersegmen membran. Lapisan himenium tubuh inang biasanya dipenuhi oleh konidia primer yang aktif memencar dengan bantuan tekanan hidrostatik. Puluhan ribu konidia dapat diproduksi dari satu tubuh inang (Pell et al. 2001).

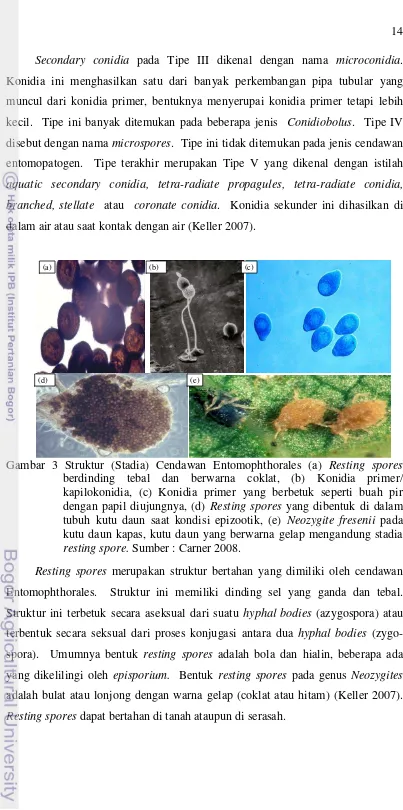

Gambar 2 Identifikasi stadia cendawan patogen serangga (a) Oliarus dimidiatus

dewasa sehat, (b) Cendawan Pandora sp. menginfeksi O. dimidiatus,

(c) Primary conidia, (d) Bitunicate conidia dengan lapisan dinding

luar terpisah dan secondary conidia (tanda panah), (e) Cystidia (tanda

panah) dan (f) Hyphal bodies. Sumber : Toledo AV et al 2008.

Cendawan Entomophthorales memiliki beberapa struktur. Struktur ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu struktur yang berkaitan dengan inang, yang berkaitan dengan fisiologi dan yang berkaitan dengan siklus reproduksi. Struktur cendawan yang berkaitan dengan inang antara lain adalah struktur yang berkembang di dalam tubuh inang (protoplas, hyphal bodies, dan resting spores)

dan struktur yang berkembang di permukaan tubuh inang (konidiofor, konidia,

13

Struktur yang ditemukan biasanya berbentuk tunas miselium atau tunas konidia. Sedangkan sruktur yang berkaitan dengan fisiologi dan reproduksi antara lain adalah protoplas, hyphal bodies, konidiofor, konidia, resting spores, dan konidia

infeksi. Sedangkan struktur yang tidak berkaitan dengan reproduksi diantaranya adalah cystidia dan rizoid (Keller 2007).

Protoplas merupakan struktur dari cendawan Entomophthorales yang biasanya terdapat pada inang hidup yang terinfeksi. Protoplas tidak memiliki dinding sel. Hypal bodies merupakan struktur yang hampir ditemukan di semua

spesies inang. Inang yang terinfeksi hypal bodies biasanya sudah dalam keadaan

sekarat. Stuktur ini merupakan tahap pertama yang dibentuk di dalam tubuh inang yang terinfeksi dan merupakan fase perkembangan vegetatif dari cendawan Entomophthorales. Hyphal bodies memiliki dinding sel sehingga beberapa

cendawan Entomophthorales memiliki bentuk hyphal bodies yang khas. Hal ini

dapat dijadikan ciri pada proses identifikasi (Keller 2007).

Konidia primer (primary conidia) diproduksi secara aktif dari pangkal

koni-diofor. Konidia primer yang dibentuk dari konidifor sederhana (tidak bercabang) memiliki dua atau lebih nukleus, sedangkan konidia primer yang dibentuk dari konidiofor yang bercabang biasanya memiliki satu nukleus (Keller 2007). Konidia primer umumnya berbentuk bulat seperti buah pir atau seperti lonceng dan memiliki papila (Humber & Steinkraus 1998).

Secondary conidia (konida sekunder) dibagi ke dalam lima tipe menurut

Ben-Ze’ev dan Kenneth (1982 di dalam Keller 2007). Tipe I, secondary conidia

dihasilkan satu per satu kemudian dikeluarkan, biasanya dari cabang yang pendek dari konidia primer. Tipe ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Tipe Ia mempunyai bentuk yang hampir sama dengan konidia primer. Tipe ini merupakan tipe normal yang dimiliki oleh hampir semua jenis cendawan Entomophthorales. Sementara itu, Tipe Ib mempunyai bentuk yang berbeda dengan konidia primer. Tipe Ib ini dimiliki oleh Erynia, Furia, Pandora, dan beberapa jenis Entomophaga (Keller &

Eilenberg 1993 di dalam Keller 2007). Secondary conidia pada Tipe II disebut capilliconidia. Capilliconidia dihasilkan secara satu per satu, berukuran panjang,

Secondary conidia pada Tipe III dikenal dengan nama microconidia.

Konidia ini menghasilkan satu dari banyak perkembangan pipa tubular yang muncul dari konidia primer, bentuknya menyerupai konidia primer tetapi lebih kecil. Tipe ini banyak ditemukan pada beberapa jenis Conidiobolus. Tipe IV

disebut dengan nama microspores. Tipe ini tidak ditemukan pada jenis cendawan

entomopatogen. Tipe terakhir merupakan Tipe V yang dikenal dengan istilah

aquatic secondary conidia, tetra-radiate propagules, tetra-radiate conidia, branched, stellate atau coronate conidia. Konidia sekunder ini dihasilkan di

dalam air atau saat kontak dengan air (Keller 2007).

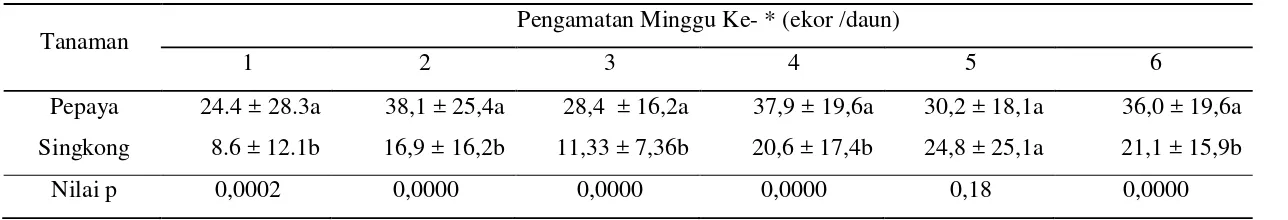

Gambar 3 Struktur (Stadia) Cendawan Entomophthorales (a) Resting spores

berdinding tebal dan berwarna coklat, (b) Konidia primer/ kapilokonidia, (c) Konidia primer yang berbetuk seperti buah pir dengan papil diujungnya, (d) Resting spores yang dibentuk di dalam

tubuh kutu daun saat kondisi epizootik, (e) Neozygite fresenii pada

kutu daun kapas, kutu daun yang berwarna gelap mengandung stadia

resting spore. Sumber : Carner 2008.

Resting spores merupakan struktur bertahan yang dimiliki oleh cendawan

Entomophthorales. Struktur ini memiliki dinding sel yang ganda dan tebal. Struktur ini terbetuk secara aseksual dari suatu hyphal bodies (azygospora) atau

terbentuk secara seksual dari proses konjugasi antara dua hyphal bodies

(zygo-spora). Umumnya bentuk resting spores adalah bola dan hialin, beberapa ada

yang dikelilingi oleh episporium. Bentuk resting spores pada genus Neozygites

adalah bulat atau lonjong dengan warna gelap (coklat atau hitam) (Keller 2007).

Resting spores dapat bertahan di tanah ataupun di serasah.

(a) (b) (c)

15

Cendawan Entomophthorales memiliki 4 famili yang anggotanya bersifat entomopathogenik, yaitu Ancylistaceae, Entomophthoraceae, Meristacraceae dan Neozygitaceae. Jumlah total yang telah teridentifikasi adalah sebanyak 16 genus dan 233 spesies. Sebagian besar cendawan entomopathogenik termasuk ke dalam famili Entomophthoraceae (87,4%), sisanya termasuk ke dalam famili Neozygita-ceae dan AncylistaNeozygita-ceae yang masing-masing memiliki persentasi sebesar 7,6% dan 4,4%. Sedangkan anggota dari famili Meristacraceae hanya memiliki satu jenis spesies cendawan entomopathogenik. Spesies dari famili Neozygitaceae umumnya menyerang serangga dari ordo Thysanophtera dan sebagian Hemipetra (kutu-kutuan), sedangkan spesies dari famili Entomophthoraceae umumnya menyerang sebagian Hemimptera (termasuk jenis wereng) dan beberapa serangga dari ordo Diptera, Lepidoptera dan Coleoptera (Keller 2007; Pell et al. 2001).

Famili Neozygitaceae

Cendawan Entomophthorales dari famili Neozygites memiliki ciri-ciri stadia vegetatif (hyphal bodies) berbentuk globose atau batang dengan atau tanpa

din-ding sel. Hyphal bodies memiliki nukleus dengan ukuran 3-5 µm. Konidiofornya

berbentuk sederhana. Primary conidia tidak memiliki membran luar dan

memencar secara paksa dengan papilar eversion. Primary conidia memiliki 3-10

nuklea. Cendawan Entomophthorales dari famili Neozygitaceae memiliki 2 tipe konidia sekunder, yaitu berbentuk seperti konidia primer dan berbentuk kapilokonidia. Resting spores biasanya zygospora yang terbentuk dari proses

konjugasi 2 hyphal bodies dengan satu nukleus pada masing-masing

gametangiumnya. Bentuk resting spores adalah bulat atau lonjong berwarna

coklat sampai kehitaman, kadang-kadang ditemukan juga yang hialin, episporium

datar (rata) atau memiliki ornamen (Keller 2007).

Famili Neozygitaceae memiliki 2 genus (Neozygites dan Apterivorax) dan

18 spesies yang mampu menginfeksi serangga maupun tungau (Keller 2007). Cendawan dari genus Neozygites telah menyebar secara luas hampir di seluruh

belahan dunia. Neozygites fresenii ditemukan menginfeksi Aphididae di Afrika,

dilaporkan keberadaanya di wilayah India, Polandia, Afrika bagian Barat, Amerika Serikat dan Brazil (Pell et al. 2001).

Kisaran inang dari famili Neozygitaceae merupakan jenis artropoda kecil seperti tungau (Acarina), trips (Thysanoptera), Colembola dan beberapa serangga dari ordo Hemiptera (Pell et al. 2001). Beberapa spesies yang diketahui

menye-rang tungau antara lain adalah Apterivorax acaricida, Neozygites abacaridis, N. acaridis, N. tetranychi, N. floridana dan N. tanajoae. Spesies yang diketahui

menginfeksi serangga dari ordo Thysanoptera antara lain adalah N. parvispora

dan N. cucumeriformis. Spesies yang menyerang Colembola adalah A. sminthuri.

Sedangkan spesies yang menyerang serangga dari ordo Hemiptera antara lain ada-lah N. fresenii yang diketahui menyerang kutu daun (Aphis spp.), N. heteropsyllae

dilaporkan menyerang Heteropsylla cubana (Hemiptera: Psyllidae), N. fumosa

yang dilaporkan menyerang serangga dari famili Pseudococcidae (Keller 2007).

Neozygites fumosa (Speare) Remaudiére & Keller (Zygomycetes:

Ento-mophthorales) pertama kali dilaporkan pertama kali menginfeksi P. herreni pada

pertanaman singkong di wilayah Brazil pada tahun 1994. Tingkat infeksi cendawan ini mencapai 9,3-64% yang ditemukan di wilayah Cruz das Almas dan

São Gonҫalo, Bahia. N. fumosa memproduksi hyphal bodies yang berbentuk globose (9,5–14,2 µm diameter) dan berbentuk lonjong yang sedikit melebar.

Selain itu, memiliki tetranucleate primary conidia (16,5±0,5 x 8,1±0,9 µm). Di

lapangan, ditemukan beberapa kapilokonidia dan tidak ditemukan adanya resting spores. Cendawan N. fumosa sedang dipelajari sebagai musuh alami yang

potensial untuk digunakan sebagai musuh alami kutu putih singkong di Brazil (Delalibera 1997).

Interaksi dengan Inang

17

nilai tinggi dari sisi pengurangan inang serangga secara selektif yang berarti bahwa cendawan ini tidak akan membahayakan organisme bukan sasaran (Keller & Wegwnsteiner 2007).

Cendawan Entomophthorales membutuhkan kondisi lembab untuk berspo-rulasi dan berkecambah. Banyak spesies yang memiliki kemampuan untuk meng-infeksi dan menyebabkan kematian inang pada sore hari hingga malam hari, saat kelembapan udaranya cukup tinggi (Keller & Wegensteiner 2007). Cendawan menginfeksi inang dengan menembus kutikula inang. Hal ini merupakan prinsip dari cendawan entomopatogen, karena cendawan tidak dapat masuk secara aktif ke dalam alat mulut serangga dan menyerang sistem pencernaannya. Selain itu, beberapa cendawan entomopathogen juga mengeluarkan senyawa metabolit untuk menembus tubuh inang saat inang mengaktifkan sistem pertahanannya. Cendawan entomopatogen berasosiasi dengan berbagai macam habitat serangga, termasuk di dalam air dan tanah, permukaan tanah, serta di zona aerial. Setelah proses penetrasi, cendawan akan berpoliferasi di dalam tubuh inang, sering kali terus bertahan di dalam tubuh inang karena sifatnya yang obligat. Hasil infeksi patogen sangat bergantung pada genetik patogen untuk berkembang secara cepat, untuk berpenetrasi ke dalam tubuh inang dan menghasilkan senyawa metabolit yang dapat meracuni inang (Hajek & Leger 1994).

Cendawan Entomophthorales sangat berpotensi sebagai musuh alami bebe-rapa serangga hama karena cendawan ini memiliki kemampuan epizootik (Hajek 2004). Epizootik merupakan keadaan dimana terjadi kejadian penyakit yang meluas dan menyerang hampir semua level pada suatu populasi serangga hama dalam waktu yang cukup singkat.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di lahan pertanamanan pepaya dan singkong di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor dan Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kotamadya Bogor. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Patologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai bulan September 2011. Kegiatan penelitian meliputi kegiatan survei, pengambilan sampel, pengamatan populasi dan identifikasi stadia cendawan Entomophothorales.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel kutu putih dari la-pangan, larutan lactophenol-cotton blue, alkohol 70%, pewarna kuku bening, tissue, dan kertas label. Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain

adalah pinset, kuas, pipet tetes, jarum, preparat slide, kaca penutup, botol serangga, gunting, kantong plastik, kamera, dan mikroskop.

Metode Penelitian

Penentuan Petak Tanaman dan Tanaman Sampel

Satu lahan (pepaya dan singkong) dibagi ke dalam tiga blok. Masing-masing blok ditarik garis diagonal untuk diambil 10 tanaman sampel secara siste-matis, sehingga total tanaman sampel yang diamati berjumlah 30 tanaman. Tanaman sampel yang telah ditentukan kemudian ditandai dengan tali rafia agar mempermudah pengamatan berikutnya.

Pengambilan Sampel dan Pengamatan Populasi P. marginatus

Pengambilan sampel kutu putih untuk menentukan infeksi cendawan ter-hadap kutu putih dilakukan seminggu 2 kali selama 4 minggu. Pengambilan sampel dilakukan setiap hari Selasa dan Jum’at, dimulai pada tanggal 8 Maret

19

lapangan dimasukkan ke dalam alkohol 70% untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium.

Pengamatan populasi kutu putih dilakukan setiap minggu pada hari Rabu selama enam minggu. Pengamatan populasi kutu putih dilakukan dengan menghitung jumlah kutu putih P. marginatus yang ada pada daun (pepaya dan

singkong) tanaman contoh. Pengamatan populasi kutu putih dan luas serangan dilakukan mulai tanggal 16 Maret 2011 sampai 20 April 2011.

Pembuatan dan Pengkoleksian Preparat P. marginatus

Sampel yang telah dikoleksi dari lapangan kemudian dibuat preparat. Pembuatan preparat dilakukan dengan menggunakan pewarna lactophenol-cotton blue. Sampel kutu putih diletakkan pada object glass tersebut dengan jumlah

sepuluh kutu putih per preparat yang ditata secara diagonal. Sampel kutu putih ditutup dengan kaca penutup dan ditekan sedikit agar memudahkan pengamatan.

Identifikasi Stadia Cendawan Entomophothorales

Preparat kutu putih yang telah dibuat sebelumnya kemudian diamati di bawah mikroskop dan diidentifikasi stadia cendawan Entomophothorales yang menyerang kutu putih tersebut. Sampel kutu putih pepaya digolongkan ke dalam salah satu kategori diantara 6 kategori (Steinkraus et al. 1995), yaitu kutu putih;

(1) sehat, (2) terserang secondary conidia (konidia sekunder), (3) terserang hyphal bodies, (4) terserang primary conidia dan konidiofor, (5) terserang resting spores,

dan (6) terinfeksi cendawan saprofit.

Perhitungan Tingkat Infeksi Cendawan Entomophothorales

Tingkat infeksi cendawan Entomopothorales pada P. Marginatus di

lapang-an dihitung denglapang-an menggunaklapang-an rumus :

Tingkat Infeksi (%) =

∑ populasi sampel kutu

putih

∑ kutu putih terinfeksi

Rancangan Percobaan

Penelitian terdiri dari dua lokasi pengamatan dan dua jenis tanaman. Peubah yang diamati adalah kelimpahan populasi kutu putih P. marginatus dan

tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap kutu putih di dua tanaman (pepaya dan singkong) dan di dua lokasi (Rancabungur dan Bubulak).

Analisis Data

Data kelimpahan populasi kutu putih P. marginatus dan tingkat infeksi

cen-dawan Entomophthorales terhadap kutu putih P. marginatus dianalisis dengan uji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi Penelitian

Kecamatan Rancabungur, Desa Pasir Gaok

Kecamatan Rancabungur merupakan wilayah administratif di Kabupaten Bogor. Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur (6,33' LS dan 106,43' BT) mempunyai ketinggian 243 m dpl (di atas permukaan laut). Desa tersebut meru-pakan daerah sentra pertanian di Kecamatan Rancabungur. Mayoritas lahan pertanian adalah lahan sawah sisanya merupakan tegalan. Komoditas pertanian yang banyak ditanam petani adalah padi, jagung, singkong, ubi jalar, cabai dan pepaya.

Lahan pepaya yang digunakan dalam penelitian ini merupakan lahan pepaya milik petani setempat yang memiliki luas lahan 1800 m2 dengan populasi 350 tanaman yang ditanam dengan jarak 250 cm x 150 cm. Pepaya yang ditanam merupakan varietas California dan varietas Bangkok. Lahan pepaya di wilayah Rancabungur berdekatan dengan lahan pertanaman singkong, dan lahan per-tanaman jagung yang ditanam tumpang sari dengan per-tanaman ubi jalar.

Tanaman singkong di Rancabungur ditanam pada lahan seluas 1400 m2 dengan jarak tanaman 50 cm x 50 cm serta populasi sebanyak 600 tanaman. Tanaman singkong ditanam secara monokultur. Lokasi lahan pertanaman singkong berdekatan dengan lahan pepaya.

Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Bubulak

Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat berada di wilayah administratif Kota Bogor. Kelurahan Bubulak (6,33' LS dan 106,45' BT) mempunyai keting-gian tempat 207 m dpl. Sebaketing-gian besar wilayah Kelurahan Bubulak terdiri atas daerah pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum. Namun demikian, di wilayah tersebut masih dijumpai lahan pertanian. Lahan pertanian di wilayah tersebut banyak ditanam komoditas palawija, dan sayuran. Komoditas lainnya adalah talas, singkong, ubi jalar, pepaya, jagung, terong dan lidah buaya.

jarak tanam 200 cm x 100 cm. Pepaya yang ditanam merupakan varietas California dan varietas Bangkok. Tanaman pepaya ditanam secara tumpangsari dengan tanaman talas. Sedangkan lahan yang ditanami singkong memiliki luas lahan 1600 m2 dengan jarak tanam 50 cm x 50 cm serta populasi sebanyak 1000 tanaman. Tanaman singkong ditanam secara monokultur yang berdekatan dengan lahan pertanaman jagung.

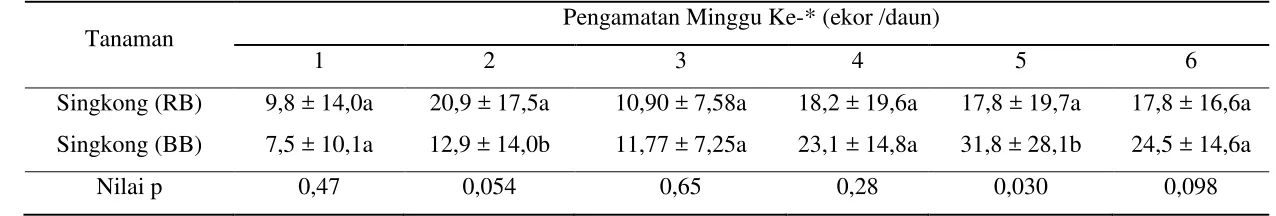

Pengamatan Populasi Kutu Putih

Secara umum kelimpahan populasi P. marginatus di dua lokasi setiap

ming-gunya mengalami peningkatan, kecuali pada minggu ketiga dan kelima. Hal ini disebabkan pada pengamatan minggu ketiga dan kelima terjadi hujan yang cukup lebat dan disertai dengan angin. Pada sehari sebelum pengamatan juga terjadi hujan yang cukup ringan. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya populasi P. marginatus pada tanaman. Kelimpahan populasi serangga pada tanaman dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik seperti curah hujan dan hembusan angin. Serangga kecil seperti kutu-kutuan (Hemiptera) rentan terhadap tetesan air hujan dan angin (Steyenoff 2001). Tetesan hujan dan hembusan angin dapat menyebabkan serangga jatuh ke tanah dan tidak dapat kembali ke permukaan daun, sehingga kelimpahan populasi kutu pada daun akan berkurang.

Kelimpahan populasi P. marginatus di dua lokasi memiliki perbedaan

(Ta-bel 1). Populasi kutu putih di Bubulak secara umum lebih tinggi dibandingkan populasi kutu putih di Rancabungur, terutama pada pengamatan ke-1 dan ke-3. Hal ini terjadi karena lahan pertanian di Bubulak kurang terawat. Petani di lokasi tersebut tidak melakukan pembersihan gulma dan tindakan pengendalian lain terhadap OPT yang ada di pertanaman pepaya maupun singkong.

Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman pepaya lebih banyak

dibandingkan pada tanaman singkong pada semua waktu pengamatan, kecuali pengamatan ke-5 (Tabel 2). Hal ini dikarenakan tanaman pepaya merupakan inang utama dari P. marginatus sedangkan tanaman singkong adalah inang

23

Tabel 1 Kelimpahan populasi P. margiatus di Rancabungur dan di Bubulak

Lokasi Pengamatan Minggu Ke- * (ekor /daun)

1 2 3 4 5 6

Rancabungur Bubulak

10,4 ± 11,7a 28,1 ± 22,0a 16,4 ± 10,2a 29,1 ± 23,8a 24,2 ± 21,6a 27,4 ± 21,1a 22,7 ± 29,4b 26,9 ± 25,5a 23,4 ± 18,3b 29,4 ± 16,5a 30,8 ± 22,0a 29,8 ± 17,3a

Nilai p 0,0034 0.77 0,012 0,94 0,096 0,50

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tabel 2 Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman pepaya dan tanaman singkong

Tanaman Pengamatan Minggu Ke- * (ekor /daun)

1 2 3 4 5 6

Pepaya 24.4 ± 28.3a 38,1 ± 25,4a 28,4 ± 16,2a 37,9 ± 19,6a 30,2 ± 18,1a 36,0 ± 19,6a Singkong 8.6 ± 12.1b 16,9 ± 16,2b 11,33 ± 7,36b 20,6 ± 17,4b 24,8 ± 25,1a 21,1 ± 15,9b

Nilai p 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,18 0,0000

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tabel 3 Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman pepaya di Rancabungur (RB) dan Bubulak (BB)

Tanaman Pengamatan Minggu Ke-* (ekor /daun)

1 2 3 4 5 6

Pepaya (RB) 10,96±9,10a 35,4 ± 23,9a 21,91 ± 9,53a 40,1 ± 22,8a 30,5 ± 21,9a 37,0 ± 21,0a Pepaya (BB) 37,90±34,3b 40,9 ± 26,9a 35,0 ± 18,8b 35,8 ± 15,8a 29,9 ± 13,7a 35,0 ± 18,3a

Nilai p 0,0002 0,41 0,0015 0,40 0,89 0,70

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tabel 4 Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman singkong di Rancabungur (RB) dan Bubulak (BB)

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tanaman Pengamatan Minggu Ke-* (ekor /daun)

1 2 3 4 5 6

Singkong (RB) 9,8 ± 14,0a 20,9 ± 17,5a 10,90 ± 7,58a 18,2 ± 19,6a 17,8 ± 19,7a 17,8 ± 16,6a Singkong (BB) 7,5 ± 10,1a 12,9 ± 14,0b 11,77 ± 7,25a 23,1 ± 14,8a 31,8 ± 28,1b 24,5 ± 14,6a

Nilai p 0,47 0,054 0,65 0,28 0,030 0,098

25

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilaporkan oleh Maharani (2011) bahwa P. marginatus yang hidup pada tanaman pepaya memiliki

keperidian lebih tinggi dibandingkan dengan P. marginatus yang hidup pada

tanaman singkong. Perbedaan kandungan senyawa kimia pada tanaman diduga dapat mempengaruhi perilaku makan serangga dan perilaku kawin serta tingkat reproduksinya.

Kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman pepaya di Bubulak

secara umum lebih tinggi dibandingkan pada pepaya di Rancabungur, terutama pada pengamatan ke-1 dan ke-3 (Tabel 3). Hasil yang relatif sama terjadi pada kelimpahan populasi P. marginatus pada tanaman singkong. Populasi kutu putih

pada tanaman singkong di Bubulak lebih tinggi dibandingkan pada singkong di Rancabungur, terutama pada pengamatan ke-2 dan ke-5 (Tabel 4). Kelimpahan populasi P. marginatus cenderung fluktuatif sepanjang waktu pengamatan.

Kelimpahan populasi kutu putih pada minggu pertama dan minggu ketiga terlihat berbeda nyata hal ini disebabkan pada minggu pertama, sehari sebelum pegamatan terjadi hujan yang cukup lebat di dua lokasi pengamatan. Sedangkan pada pengamatan minggu ketiga terjadi hujan ringan yang berlangsung dari sehari sebelummnya hingga saat pengamatan. Kelimpahan populasi serangga hama dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor fisik berupa curah hujan, suhu, dan kelembaban. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh umur tanaman.

Kerusakan yang diakibatkan oleh P. marginatus pada tanaman pepaya dan

singkong tidak jauh berbeda. Pada tanaman pepaya serangan kutu putih mengaki-batkan klorosis pada daun, kerdil dan mengerut (keriting). Serangan yang berat dapat mengakibatkan daun dan buah menjadi gugur. Selain itu, P. marginatus

dapat menghasilkan embun madu yang berasosiasi dengan embun jelaga sehingga menutupi permukaan daun dan menghambat terjadinya fotosintesis (Hue et al.

2007).

Identifikasi Stadia Cendawan Entomophthorales

Cendawan Entomophthorales merupakan patogen obligat yang menginfeksi inang secara spesifik dan memiliki banyak stadia cendawan. Stadia yang dimiliki cendawan Entomophthorales terdiri dari stadia yang dapat bertahan lama dan tidak. Pada saat kondisi yang tidak menguntungkan atau terjadinya ketidakadaan inang, cendawan dapat bertahan lama dengan membentuk stadia resting spores

yang dapat bertahan di permukaan tanah. Stadia yang tidak bertahan lama, konidia, akan diproduksi di atas tubuh inang yang terinfeksi dan dapat disebarkan melalui angin (Hajek 2004).

Steinkraus et al. (1995) mengklasifikasikan kutu putih yang terserang

cendawan Entomophtorales ke dalam enam kategori stadia, yaitu, kategori sehat,

secondary conidia (konidia sekunder), hyphal bodies (badan hifa), primary conidia dan konidiofor, resting spores (spora istirahat), dan kategori saprophytic fungi (cendawan saprofit). Sampel kutu putih yang berhasil dikumpulkan

berjumlah 503 preparat, 253 diantaranya preparat sampel kutu putih yang dikumpulkan dari lokasi Bubulak, dan 250 sisanya merupakan preparat sampel kutu putih yang berasal dari Rancabungur. Berdasarkan hasil identifikasi stadia cendawan yang ditemukan pada sampel kutu putih yang dikoleksi di dua lokasi adalah stadia secondary conidia, prymary conidia, hyphal bodies, dan cendawan

saprofit.

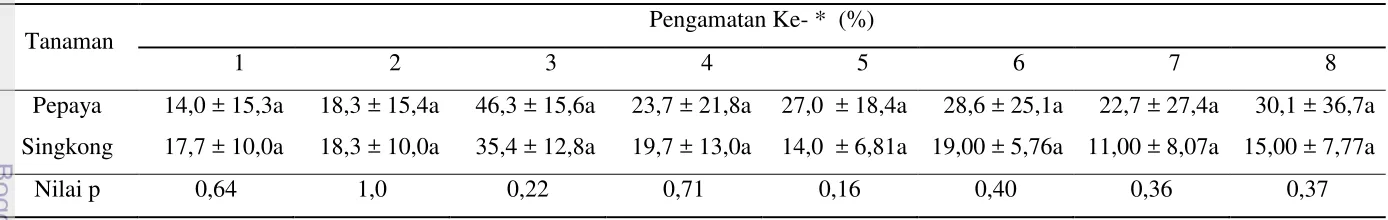

Stadia konidia primer akan menembus tubuh serangga dan menyebabkan tubuh kutu putih menjadi rusak (Gambar 4). Stadia konidia primer terbentuk secara aktif dari bagian konidiofor atau kapilokonidia. Konidia sekunder yang ditemukan menempel pada bagian antena serangga. Hyphal bodies akan

terbentuk di dalam tubuh inang dan akan memenuhi tubuh inang. Serangga yang terinfeksi hyphal bodies akan berada dalam kondisi sekarat. Cendawan saprofitik

27

Gambar 4 Stadia cendawan Entomophthorales yang ditemukan saat pengamatan (a) Kutu putih sehat, (b) Konidia sekunder yang menempel pada antena kutu putih, (c) dan (d) Konidia primer yang terbentuk di tubuh

kutu tubuh, (e) Hyphal bodies yang berbentuk bulat kecil,

(f) cendawan saprofitik menginfeksi kutu putih yang sudah mati.

Stadia resting spores tidak ditemukan pada sampel yang diambil dari dua

lokasi pengamatan. Hal ini dikarenakan stadia resting spores merupakan struktur

bertahan yang dimiliki cendawan Entomophthorales saat tidak ada inang atau saat tidak aktif. Resting spores memiliki struktur yang kuat dengan dinding sel ganda.

Spora tersebutakan berkecambah apabila keadaan lingkungannya memungkinkan dengan tekanan udara atau kelembaban udara yang cukup tinggi (Pell et al. 2001).

Konidia sekunder yang ditemukan pada sampel kutu putih berbetuk bulat telur dengan ujungnya yang meruncing (memiliki papil) (Gambar 5), sedangkan konidia primer berbentuk mirip buah pir. Namun pada konidia primer selalu ditemukan kapiler yang akan membentuk spora sekunder atau capiliconidia. Hyphal bodies yang ditemukan berbentuk bulat kecil dan banyak (Gambar 5).

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 5 Cendawan Entomophthorales yang menginfeksi kutu putih, (a) dan (b). Kutu Putih yang terserang konidia primer, (c). Konidia sekunder yang menempel pada bagian tubuh kutu putih, (d) Hyphal bodies yang

terbentuk di dalam tubuh kutu putih (hampir mengisi seluruh bagian tubuh).

Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di atas, cendawan Entomophthorales yang menginfeksi P. marginatus diduga termasuk dalam genus Neozygites.

Cen-dawan Entomophthorales genus Neozygites memiliki ciri-ciri konidia berbentuk globose atau filiform yang diperpanjang dengan papila diujungnya. Dengan hyphal bodies berbentuk bola atau berbentuk tidak rata, secondary konidia

berbentuk menyerupai biji almond, sedangkan primary conidia berbentuk seperti

bulat telur dan memiliki papila serta capilliconidia dapat terbentuk secara pasif

dari kapiler konidiofor (Humber & Steinkraus 1998).

Cendawan genus Neozygites diketahui dapat menginfeksiserangga-serangga

kecil dari ordo Hemiptera dan Thysanoptera serta beberapa spesies tungau dan Colembola. Beberapa spesies dari Neozygitaceae diketahui hanya menginfeksi kutu daun, diantaranya yaitu Neozigytes fresenii, N. cinarae, dan N. microlophii

(Pell et al. 2001).

Selain itu, juga terdapat N. parvispora yang hanya menginfeksi trips dan N. floridana yang dapat menginfeksi tungau (Pell et al. 2001 ; Humber &

Steinkraus 1998). Speare (1922 dalam Delalibera et al. 1997) melaporkan bahwa N. fumosa menginfeksi Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae)

yang merupakan hama pada tanaman jeruk di Florida dan Ficus di Lousiana. N.

(a) (b)

29

fumosa juga telah dilaporkan menginfeksi Phenacoccus sp. pada tanaman Hibiscus di Lousiana dan dilaporkan juga dapat menginfeksi Phenacoccus manihoti pada tanaman singkong di Kongo (Le Rü et al. 1985 da-lam Delalibera et al. 1997). Pada tahun 1994, diketahui bahwa N. fumosa menginfeksi Phenacoccus hereni pada tanaman singkong di Brazil, dengan tingkat infeksi

mencapai 9,3-64,6% (Delalibera et al 1997). Menurut Keller (2007), N. fumosa

merupakan patogen pada beberapa kutu putih dari famili Pseudococciade.

Konidia primer relatif gampang rusak tetapi sangat cepat berkecambah. Konidia sekunder memiliki struktur yang lengket dan terkadang dilapisi oleh lendir yang berguna dalam menginfeksi inang (Pell et al. 2001). Stadia konidia

primer yang memencar akan membentuk tabung kapiler dan akan membentuk konidia sekunder yang kemudian akan menginfeksi inang. Pell et al. (2001)

mengemukakan bahwa konidia primer yang dimiliki genus Neozygites tidak aktif

menginfeksi tetapi selalu memproduksi konidia sekunder yang memiliki bentuk yang berbeda dengan konidia primer serta memiliki kemampuan untuk meng-infeksi inang.

Stadia hyphal bodies yang teridentifikasi memiliki bentuk bulat kecil atau

seperti bola, berjumlah banyak yang mengisi seluruh bagian tubuh kutu putih. Menurut Keller (1987), hyphal bodies merupakan struktur perkembangan

vege-tatif yang dimiliki oleh cendawan Entomophthorales. Stadia ini berkembang di dalam protoplas tubuh serangga.

Hyphal bodies memiliki bentuk yang spesifik yang dapat dijadikan salah

satu ciri penting dalam penggolongan cendawan. Di dalam tubuh inang, beberapa spesies cendawan Entomophthorales berkembang membentuk protoplas dengan dinding sel yang mengandung banyak gula. Bentuk ini dibuat untuk menghindari deteksi dari sistem imun tubuh inang (Baeuvais et al. 1989). Pada spesies jenis

yang lain hyphal bodies dapat berbentuk uniseluler atau membentuk hifa senosit

dan terkadang tidak memiliki fase protoplas (Pell et al. 2001).

Tingkat Infeksi Cendawan Entomophthorales

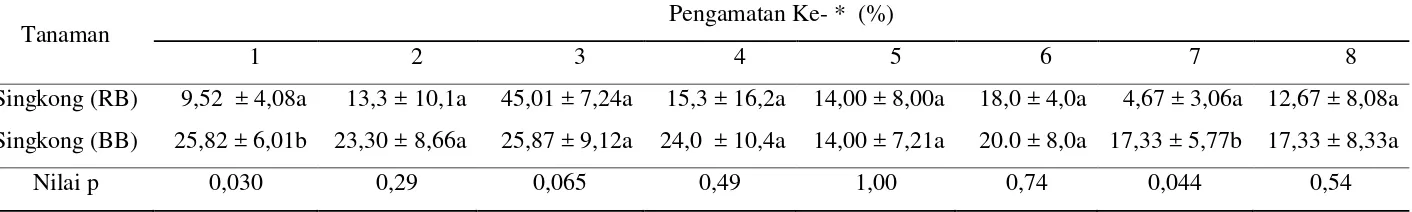

Tingkat infeksi cendawan Entomophthorales pada P. marginatus di Kecamatan

Rancabungur tidak berbeda nyata dengan tingkat infeksi cendawan Ento-mophthorales di Bubulak (Tabel 5). Hasil yang sama juga terjadi pada tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap P. marginatus pada tanaman pepaya

dan singkong (Tabel 6). Begitu pula tingkat infeksi cendawan Entomophthorales pada P. marginatus di tanaman pepaya baik di Rancabungur tidak berbeda nyata

dengan kutu putih di tanaman pepaya di Bubulak (Tabel 7). Perbedaan tingkat infeksi hanya terjadi pada kutu putih pada tanaman singkong di dua lokasi (Tabel 8). Perbedaan hasil tersebut tampak pada pengamatan ke-1 dan ke-7.

31

Tabel 5 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales pada P. marginatus di wilayah Rancabungur dan Bubulak

Lokasi Pengamatan Ke- * (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Rancabungur 13,9 ± 13,2a 12,8 ± 10,2a 41,5 ± 13,0a 13,0 ± 15,0a 15,33 ± 9,77a 17,58 ± 9,83a 5,40 ± 7,03a 11,3 ± 12,2a Bubulak 17,8 ± 12,6a 23,9 ± 12,6a 40,3 ± 17,6a 30,3 ± 15,9a 25,7 ± 18,1a 30,00 ± 23,0a 28,3 ± 23,1a 33,7 ± 33,1a

Nilai p 0,61 0,13 0,89 0,083 0,26 0,27 0,67 0,17

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tabel 6 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap P. marginatus pada tanaman pepaya dan singkong.

Tanaman Pengamatan Ke- * (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pepaya 14,0 ± 15,3a 18,3 ± 15,4a 46,3 ± 15,6a 23,7 ± 21,8a 27,0 ± 18,4a 28,6 ± 25,1a 22,7 ± 27,4a 30,1 ± 36,7a Singkong 17,7 ± 10,0a 18,3 ± 10,0a 35,4 ± 12,8a 19,7 ± 13,0a 14,0 ± 6,81a 19,00 ± 5,76a 11,00 ± 8,07a 15,00 ± 7,77a

Nilai p 0,64 1,0 0,22 0,71 0,16 0,40 0,36 0,37

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tabel 7 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap P. marginatus pada tanaman pepaya di wilayah

Rancabungur (RB) dan Bubulak (BB).

Tanaman Pengamatan Ke- * (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pepaya (RB) 18,2 ± 19,0a 12,2 ± 12,5a 38,00 ± 18,3a 10,7 ± 16,8a 16,7 ± 13,0a 17,2 ± 15,0a 6,1 ± 10,6a 10,0 ± 17,3a Pepaya (BB) 9,8 ± 13,0a 24,5 ± 18,0a 54,67 ± 8,08a 36,7 ± 20,0a 37,3 ± 18,9a 40,0 ± 31,0a 39,3 ± 30,6a 50,2 ± 43,0a

Nilai p 0,57 0,40 0,29 0,18 0,22 0,37 0,22 0,27

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

Tabel 8 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap P. marginatus pada tanaman singkong di wilayah

Rancabungur (RB) dan Bubulak (BB).

Tanaman Pengamatan Ke- * (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Singkong (RB) 9,52 ± 4,08a 13,3 ± 10,1a 45,01 ± 7,24a 15,3 ± 16,2a 14,00 ± 8,00a 18,0 ± 4,0a 4,67 ± 3,06a 12,67 ± 8,08a Singkong (BB) 25,82 ± 6,01b 23,30 ± 8,66a 25,87 ± 9,12a 24,0 ± 10,4a 14,00 ± 7,21a 20.0 ± 8,0a 17,33 ± 5,77b 17,33 ± 8,33a

Nilai p 0,030 0,29 0,065 0,49 1,00 0,74 0,044 0,54

*Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata α = 5%

33

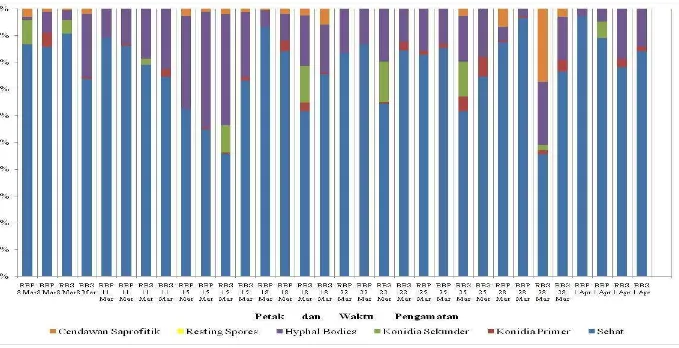

Gambar 6 Persentase (%) tingkat infeksi cendawan Entomophthorales terhadap kutu putih P. marginatus pada tanaman singkong (S) dan

pepaya (P) di Rancabungur (RB) dan Bubulak (BB) selama delapan kali pegamatan tahun 2011.

Stadia hyphal bodies paling banyak menginfeksi kutu putih dengan tingkat

infeksi mencapai 43,36%. Sedangkan untuk tingkat infeksi secondary conidia

dan primary conidia mencapai 14,67% dan 8%. Cendawan saprofit dapat

menyerang kutu putih yang telah mati dikarenakan infeksi cendawan Ento-mophthorales. Cendawan saprofit akan berkembang pada tubuh serangga yang sudah mati dan mendapat sumber makanan dari serangga mati tersebut. Dari hasil pengamatan, tidak sedikit kutu putih yang ditumbuhi cendawan saprofit. Tingkat serangan cendawan saprofit mencapai 36%. Infeksi cendawan Entomophtorales dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah populasi serangga hama yang menjadi inang cendawan Entomophthorales, kondisi fisik lingkungan seperti kelembaban dan suhu (Pell et al. 2001).

Cendawan Entomophthorales sangat berpotensi sebagai musuh alami bagi beberapa serangga hama karena cendawan ini memiliki kemampuan epizootik (Hajek 2004). Epizootik merupakan keadaan dimana terjadi kejadian penyakit yang meluas dan menyerang hampir disemua level pada suatu populasi serangga hama dalam waktu yang cukup singkat (Tanada & Kaya 1993). Namun sifat obligat yang dimiliki oleh cendawan ini menjadi kendala dalam proses perbanyakan maupun penyebaran. Cendawan ini tidak dapat dikulturkan dalam media buatan. Perbanyakan cendawan Entomophtorales hanya dapat dilakukan pada serangga inang (konservasi).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbanyak cendawan Ento-mophthorales adalah dengan membiakkannya pada serangga inang. Serangga yang telah terinfeksi kemudian dikoleksi dan disimpan pada ruangan yang berkadar air dan memiliki kelembapan yang rendah. Hal ini bertujuan untuk mencegah cendawan bersporulasi. Pada saat kondisi tubuh serangga dipenuhi oleh konidia yang siap bersporulasi, serangga siap dilepas ke lapangan. Saat kondisi lingkugan mendukung, maka konidia yang ada dalam tubuh serangga akan bersporulasi dan menginfeksi inang yang baru. Saat populasi serangga inang padat maka akan terjadi peristiwa epizootik.