2.1. Konsep Pola Asuh Orang Tua 2.1.1. Definisi Pola Asuh Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih) dan memimpin satu badan atau lembaga. Widodo (2011) dalam Chotimah (2012) menyatakan pola asuh orang tua merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/ norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya.

2.1.2. Dimensi Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua menurut Baumrind (dalam Colbert & Martin, 1997) dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu otoriter, demokratis, permisif, dan uninvolved (tidak terlibat). Keempat tipe pola asuh ini merupakan interaksi antara

atau bisa saja mereka bisa sangat permisif dan tidak menuntut apapun, mengizinkan apapun yang anaknya ingin lakukan (Silalahi, 2010).

Menurut Baumrind (1973) dalam Berns (2004) mengelompokkan tipe pola asuh orang tua menjadi tiga tipe, yakni:

a. Pola Asuh Otoriter (Authoritarian Parenting)

Pola asuh otoriter berarti pola asuh yang mencoba untuk membentuk, kontrol, dan mengevaluasi bahwa perilaku dan sikap anak sesuai dengan standar perilaku, biasanya standar mutlak, teologis termotivasi dan dirumuskan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pola asuh ini menghargai ketaatan sebagai suatu kebajikan dan nikmat hukuman, dan tindakan yang kuat untuk mengekang diri, di mana tindakan anak atau konflik keyakinan dengan apa yang dia pikir adalah perilaku yang benar. Pola asuh ini juga menanamkan nilai-nilai penting seperti menghormati otoritas, menghormati kerja, dan rasa hormat untuk pelestarian tatanan dan struktur tradisional (Berns, 2004).

Sementara menurut Edwards (2008) pola asuh otoriter berarti pola asuh yang di mana orang tua menuntut keteraturan, sikap yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan menekankan kepatuhan pada otoritas. Orang tua menggunakan hukuman sebagai penegak kedisplinan. Orang tua otoriter tidak selalu bersikap dingin dan tidak responsif, tetapi mereka lebih banyak menuntut dan bersikap penuh amarah serta kurang bersikap positif dan mencintai anak-anak. Mereka juga mengendalikan dan menilai perilaku anak dengan standar mutlak.

mendapatkan pujian; (d) Orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya hanya terpusat pada orang tua (Tridhonanto, 2014).

b. Pola Asuh Demokratis (Authoritative Parenting)

Menurut Hasan (2013) bahwa pola asuh demokratis berarti pola asuh orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional atau pemikiran- pemikiran. Menurut Tridhonanto (2014) bahwa pola asuh ini ditandai dengan: (a) Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal, (b) Anak diakui secara pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan, (c) Menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. Saat orang tua, menggunakan hukuman fisik, dan diberikan jika terbukti anak secara sadar menolak melakukan apa yang telah disetujui bersama, sehingga lebih bersikap edukatif, (d) Memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka, (e) Bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap berlebihan yang melampaui kemampuan anak, (f) Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan mealkuakn suatu tindakan,(g) Pendekatannya kepada anak bersifat hangat.

c. Pola Asuh Permisif (Permissive Parenting)

kecenderungan orang tua tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam keadaan bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan. Sehingga sikap dan sifat dari orang tua tersebut sering kali disukai oleh anak. Tridhonanto (2014) menjelaskan bahwa pola asuh ini memiliki ciri- ciri, yaitu: (a) Orangtua bersikap acceptance tinggi namun kontrolnya rendah, anak diizinkan membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya sendiri, (b) Orangtua memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya, (c) Orang tua kurang menerapkan hukuman pada anak, bahkan hampir tidak menggunakan hukuman Adapun dampak yang ditimbulkan dari pola asuh tersebut, seperti: anak bersikap impulsif dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri, suka dominasi, tidak jelas arah hidupnya, dan prestasinya rendah.

Tipe pola asuh menurut Hoffman (1970) dalam Lestari (2006) terdiri tiga tipe, yaitu:

1. Induction (pola asuh bina kasih)

Adalah suatu teknik disiplin dimana orang tua memberi penjelasan atau alasan mengapa anak harus mengubah perilakunya. Pada tipe pola asuh seperti ini dijumpai perilaku orang tua yang directive dan supportive tinggi.

2. Power assertion (pola asuh unjuk kuasa)

Adalah perilaku orang tua tertentu yang menghasilkan tekanan-tekanan eksternal pada anak agar mereka berperilaku sesuai dengan keinginan orangtua. Pada tipe pola asuh ini dijumpai perilaku orang tua yang directive-nya tinggi dan supportive rendah.

3. Love withdrawal (pola asuh lepas kasih)

Adalah pernyataan-pernyataan nonfisik dari rasa dan sikap tidak setuju orang tua terhadap perilaku anak dengan implikasi tidak diberikannya lagi kasih sayang sampai anak merubah perilakunya. Pada tipe pola asuh ini dijumpai perilaku orang tua yang directive dan supportive rendah.

2.1.3. Elemen Yang Mempengaruhi Pola Asuh

Tridhonanto (2014) menyebutkan beberapa elemen yang mempengaruhi pola asuh orang tua pada anak, yaitu:

a. Usia orang tua. Rentang usia tertentu mempengaruhi orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan.

c. Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak. Orang tua yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam merawat anak akan lebih siap menjalankan peran pengasuhan dan lebih tenang.

d. Keterlibatan orang tua. Kedekatan hubungan antara ibu dan anaknya sama pentingnya dengan ayah dan anak walaupun secara kodrati akan ada perbedaan, tetapi tidak mengurangi makna hubungan tersebut.

e. Stres orang tua. Stres yang dialami oleh orang tua akan mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan peran sebagai pengasuh, terutama dalam kaitannya dengan strategi menghadapi permasalahan anak.

f. Hubungan suami istri. Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri akan berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai orang tua yang mengasuh anak dengan penuh rasa bahagia.

2.1.4. Klasifikasi Dalam Pola Pengasuhan

Menurut Silalahi (2010) tentang klasifikasi dalam pola pengasuhan terdiri dari tiga bagian, yaitu:

2) Orang tua dengan pola pengasuhan otoriter membatasi dilakukannya hal yang dimiliki orang tua dengan pola pengasuhan autoritatif dan lebih menunjukkan tingkah laku memaksa atau kurang menyayangi anak dan hal yang demikian merupakan bukan contoh yang baik pada perkembangan anak yang meliputi perkembangan psikoemosional anak.

3) Orang tua dengan pola pengasuhan permisif tidak memberikan panduan yang jelas yang sesuai dengan usia dan pengalaman anak, serta kurang menyayangi anak yang dapat membuat perkembangan psikoemosional anak menjadi tidak baik.

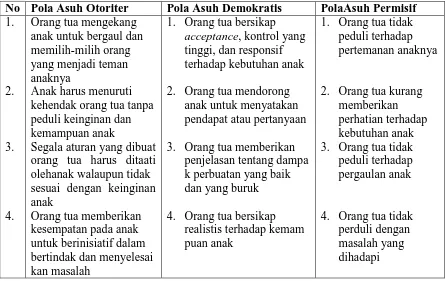

2.1.5. Aspek-Aspek Penerapan Pola Asuh

Aspek-aspek penerapan pola asuh menurut Tridhonanto (2014) dapat dijabarkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1 Aspek - Aspek Penerapan Pola Asuh

No Pola Asuh Otoriter Pola Asuh Demokratis PolaAsuh Permisif 1.

2.

3.

4.

Orang tua mengekang anak untuk bergaul dan memilih-milih orang yang menjadi teman anaknya

Anak harus menuruti kehendak orang tua tanpa peduli keinginan dan kemampuan anak

Segala aturan yang dibuat orang tua harus ditaati olehanak walaupun tidak 2. Orang tua mendorong

anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan 3. Orang tua memberikan

5. anak mengapa anak harus bertanggung jawab

5. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan

melakukan suatu tindakan 6. Orang tua menjadikan

dirinya sebagai model panutan bagi anak 7. Orang tua hangat dan

berupaya membimbing anak

8. Orang tua melibatkan anak dalam membuat keputusan

9. Orang tua berwenang untuk mengambil keputusan

10. Orang tua menghargai disiplin anak.

2.1.6. Dampak Pola Asuh Terhadap Perilaku Remaja

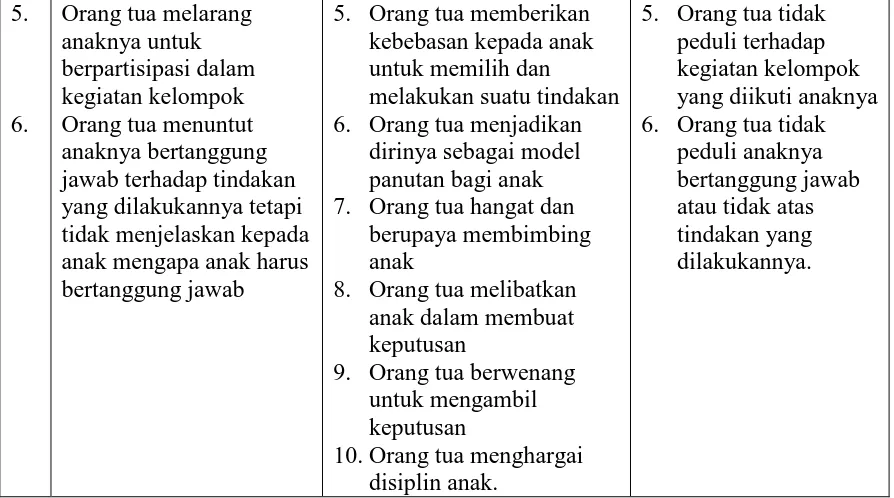

Menurut Yusuf (2011) dampak pola asuh terhadap perilaku remaja (kompetensi emosional, sosial, intelektual) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Dampak Pola Asuh terhadap Perilaku Remaja

Pola Asuh Orangtua Perilaku Orang Tua Perilaku Remaja 1. Authoritarian

(Otoriter)

1. Sikap “acceptance” rendah, namun kontrol tinggi

2. Suka menghukum secara fisik

3. Bersikap memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa

kompromi 4. Bersikap kaku

5. Cenderung emosional dan bersikap menolak

1. Mudah tersinggung 2. Penakut

3. Pemurung

4. Mudah terpengaruh 5. Mudah stres

2. Authoritative (Demokratis)

1. Sikap “acceptance” dan kontrolnya tinggi 2. Bersikap responsif

terhadap kebutuhan anak

3. Mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan

4. Memberikan penjelasan tentang dampak

perbuatan yang baik dan yang buruk

1. Bersikap bersahabat 2. Memiliki rasa percaya

diri

3. Mampu mengendalikan diri (self-control) 4. Bersikap sopan 5. Mau bekerja sama 6. Memiliki rasa ingin

tahu yang tinggi

7. Mempunyai arah/tujuan hidup yang jelas

8. Berorientasi terhadap prestasi

3. Permissive (Permisif)

1. Sikap “acceptance” tinggi, namun kontrolnya rendah 2. Memberi kebebasan

kepada anak untuk menyatakan dorongan/ keinginannya

1. Bersikap impulsif dan agresif

2. Suka memberontak 3. Kurang memiliki rasa

percaya diri dan pengendalian diri 4. Suka mendominasi 5. Tidak jelas arah

hidupnya

6. Prestasinya rendah

2.1.7. Hubungan Antara Karakteristik Emosional Remaja Dan Pola Asuh Orangtua

Peck (Loree,1970) dalam Yusuf (2011) telah meneliti hubungan antara karakteristik emosional dan pola asuh orangtua dengan elemen-elemen struktur kepribadian remaja. Hasil temuannya menunjukka bahwa:

b. Remaja yang memiliki “superego strength” (berperilaku secara efektif yang dibimbing oleh kata hatinya) sangat berkaitan erat dengan keteraturan dan konsistensi kehidupan orangtuanya.

c. Remaja yang “friendlines” dan spontanetty” berhubungan erat dengan iklim orangtua yang demokratis.

d. Remaja yang bersikap bermusuhan dan memiliki perasaan gelisah atau cemas terhadap dorongan-dorongan dari dalam, berkaitan erat dengan orangtua yang otoriter.

2.2. Konsep Kecerdasan Emosional 2.2.1. Definisi Kecerdasan Emosional

Salovey dan Mayer (1990) dalam Mubayidh (2006) mencetuskan bahwa kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, dimana kemampuan ini digunakannya untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya.

Koordinasi suasana hati inilah yang merupakan inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, maka orang tersebut akan memiliki emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.

2.2.2. Dimensi Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional dijabarkan dalam beberapa dimensi oleh Salovey dan Mayer (2003) dalam Ardiana (2010) , yaitu: Kecerdasan emosional dijelaskan dalam 4 (empat) dimensi, yaitu persepsi, penilaian dan ekspresi emosi, fasilitasi emosi untuk berpikir, memahami dan menganalisis informasi emosi, menggunakan pengetahuan emosional dan mengatur emosi.

Dimensi kedua, yaitu kemampuan fasilitasi emosi untuk berpikir. Dimensi ini memungkinkan individu untuk mengatur dan memprioritaskan pikiran pribadi berdasarkan perasaan yang dihubungkan dengan objek, kejadian dan orang lain, membangkitkan emosi untuk memfasilitasi memori dan pendapat yang berhubungan dengan perasaan yang dirasakan. Individu juga mampu mengintegrasikan mood dan perspektif serta menggunakan keadaan emosional untuk memecahkan masalah dan menghasilkan kreativitas. Remaja perlu memiliki kemampuan memfasilitasi emosi untuk berpikir. Remaja yang mampu memfasilitasi emosi untuk berpikir akan lebih mampu memecahkan setiap masalah yang dialami, dan mampu menghasilkan kreativitas karena remaja membangkitkan emosi yang dirasakan untuk memfasilitasi memorinya (Ardiana, 2010).

Dimensi yang terakhir menurut Salovey dan Mayer (2002) yaitu, mengatur emosi. Dimensi ini terdiri dari beberapa kemampuan seperti terbuka terhadap perasaan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, memonitor dan merefleksikan emosi dan menggunakan ataupun melepaskan emosi tergantung pada pendapat atau rasional diri (Ardiana, 2010).

Bracket & Salovey (2006) dalam Ardiana (2010) berpendapat bahwa persepsi, penilaian dan ekspresi emosi merupakan level terendah dan mengatur emosi adalah level tertinggi dan paling komplek dalam dimensi kecerdasaan emosional. Dimensi-dimensi kecerdasan emosional tersebut dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak.

2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Menurut Goleman (2005) dalam Fitriyani (2015) ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri seorang individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosi seseorang.

2) Faktor Eksternal

dapat bersifat tidak langsung yaitu melalui perantara misalnya media masa baik cetak maupun elektronik serta informasi yang canggih lewat jasa satelit.

Menurut Hurlock (2008) ada beberapa kondisi yang mempengaruhi emosi seseorang, diantaranya:

1. Kondisi kesehatan

Kondisi kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menjadikan emosi yang tidak menyenangkan lebih menonjol.

2. Suasana rumah

Suasana rumah yang berisi kebahagiaan, sedikit kemarahan, kecemburuan, dan dendam, maka akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia.

3. Cara mendidik anak

Mendidik anak secara otoriter, yang menggunakan hukuman untuk memperkuat kepatuhan secara ketat, akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Cara mendidik anak yang bersifat demokratis dan permisif akan menjadikan suasana yang santai akan menunjang emosi yang menyenangkan.

4. Hubungan dengan para anggota keluarga

5. Hubungan dengan teman sebaya

Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan. Apabila anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebaya maka emosi yang dominan adalah emosi yang negatif.

6. Perlindungan yang berlebihan-lebihan

Orangtua yang melindungi anak secara berlebihan, yang selalu berprasangka bahaya terhadap sesuatu akan menimbulkan rasa takut pada anak menjadi dominan.

7. Aspirasi orang tua

Orang tua yang memiliki aspirasi yang tinggi dan tidak realistis bagi anak, maka akan menjadikan anak merasa canggung, malu dan merasa bersalah terhadap suatu kritik. Jika perasaan ini terjadi berulangkali maka akan menjadikan anak memiliki emosi yang tidak menyenangkan.

8. Bimbingan

2.2.4. Pengukuran Kecerdasan Emosional

Pengukuran kecerdasan emosional terdiri dari dua jenis yaitu tes performa dan kuesioner self-report. Tes performa dilakukan dengan melihat performa emosi individu secara obyektif seperti wajah. Kuesioner self-report adalah laporan emosi yang dirasakan diri sendiri. Kedua tes ini masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Tes performa membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kuesioner self-report karena tes performa membutuhkan waktu untuk observasi, sedangkan kuesioner self-report lebih cepat dilakukan. Tidak seperti tes performa, kuesioner self-report membutuhkan pemaham diri terhadap tingkat kecerdasan emosional pribadi. Terkadang individu tidak mampu mengartikan emosi dirinya sendiri. Kelemahan kuesioner self-report adalah terkadang individu mengubah respon mereka agar terlihat baik. Oleh karena itu, pada kuesioner sebaiknya menggunakan skala ukur. Adanya skala ukur dapat mengukur perbedaan respon tiap-tiap individu terhadap setiap item pernyataan kecerdasan emosional (Ardiana, 2010).

Beberapa alat ukur kecerdasan emosional untuk mengukur performa antara lain Multifactor emotional intelligence scale (MEIS), Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test (MSCEIT), level of emotional awareness scale (LEAS). Beberapa alat ukur kecerdasan emosional yang berupa self-report antara lain Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT), Bar-on emotional quotient inventory (EQ-i), Emotional competence inventory (ECI), Emotional Intelligence Appraisal (EIA), dan Work Profile Questionnaire-Emotional Intelligence Version

pengukuran self-report kecerdasan emosional yang terdiri dari 33 pernyataan yang dikembangkan oleh Schutte and Colleagues (1998) dari Mayer & Salovey dengan subsistemnya persepsi emosi, mengelola emosi diri sendiri, mengelola emosi orang lain, dan pemanfaatan emosi. Instrumen ini memiliki rentang jawaban dengan menggunakan skala Likert (Stys & Brown, 2004).

Instrumen The Self Report Emotional Intelligence Test (SREIT) ini telah dilakukan pada 346 partisipan dengan nilai validitas penelitian ini adalah 0.43 dan nilai reliabilitas dengan Cronbach Alpha of Internal Consistency 0.90. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 33 pertanyaan yang mencakup The Assesing Emotions Scale. Jawaban dari pertanyaan berdasarkan skala Likert, yaitu sangat setuju = 5, setuju = 4, netral/ragu = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1, dengan kriteria penilaian tinggi = > 82,6 dan rendah = 1-82,5 oleh Schutte, Malouff & Bhullar (2009) dalam Abdollah, Talib, dan Motalebi (2013).

2.3. Konsep Perkembangan Remaja 2.3.1. Definisi Remaja

2.3.2. Klasifikasi Remaja

Klasifikasi remaja dalam Depkes Jakarta I (2012), yaitu:

1) Remaja awal (early adolescense), seseorang yang berusia 10-14 tahun. Remaja awal adalah remaja yang ditandai dengan berbagai perubahan tubuh yang cepat, sering mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri, dan mencari identitas diri.

2) Remaja menengah (middle adolescense), seseorang yang berusia 15-17 tahun. Remaja menengah ditandai dengan bentuk tubuh yang sudah menyerupai orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering kali diharapkan dapat berperilaku seperti orang dewasa, meskipun belum siap secara psikologis. Pada masa remaja menengah sering terjadi konflik, karena remaja sudah mulai ingin bebas mengikuti teman sebaya yang erat kaitannya dengan pencarian identitas, dan dilain pihak mereka masih tergantung dengan orang tua.

3) Remaja akhir (late adolescense), seseorang yang berusia 18-20 tahun. Remaja akhir dapat ditandai dengan pertumbuhan biologis yang sudah melambat, tetapi masih tetap berlangsung. Emosi, minat, konsentrasi, dan cara berpikir remaja akhir mulai stabil. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah sudah mulai meningkat.

2.3.3. Tugas Perkembangan Remaja

pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas- tugas berikutnya (Muhith, 2015).

Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Muhith (2015) adalah sebagai berikut:

1) Menerima keadaan fisik dirinya sendiri dan menggunakan tubuhnya secara lebih efektif.

2) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya.

3) Mencapai suatu hubungan dengan pergaulan yang lebih matang antara lawan jenis yang sebaya sehingga remaja akan mampu bergaul secara baik dengan laki-laki maupun perempuan.

4) Dapat menjalankan peran sosial maskulin dan feminim. 5) Berperilaku sosial yang bertanggung jawab.

6) Mempersiapkan diri untuk memiliki karier/ pekerjaan yang mempunyai konsekuensi ekonomi dan finansial.

7) Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok.

8) Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan baik untuk diri sendiri dan orang lain.

9) Mempersiapkan perkawinan dan membentuk keluarga.

2.3.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja

Tridhonanto (2014) mengatakan bahwa keunikan dari karakter masing-masing remaja disebabkan oleh adanya perkembangan individu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.

1) Hereditas

Chotimah (2012) menyatakan bahwa hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini hereditas diartikan sebagai “totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi (pembuahan ovum oleh sperma) sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen”. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman.

2) Lingkungan Perkembangan

Yusuf (2011) menyebutkan bahwa lingkungan perkembangan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi, atau kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan remaja. Lingkungan perkembangan remaja tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Keberfungsian Keluarga

(g) orang tua melindungi dan mengayomi anak, (h) komunikasi antar anggota keluarga berlangsung dengan baik, (i) keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan nilai-nilai budaya, dan (j) mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Yusuf, 2011).

(2) Pola Asuh Orang Tua

Peck (Loree, 1970; Yusuf, 2011) mengelompokkan karakteristik emosional dan pola asuh orang tua dengan elemen-elemen struktur kepribadian remaja, diantaranya:

a) Remaja yang memiliki ego strength (kematangan emosional, integrasi pribadi, otonomi, bertingkah laku rasional, persepsi diri dan sosial yang akurat, dan keinginan untuk menyesuaikan dengan harapan-harapan masyarakat) berkaitan erat dengan pengalamannya di lingkungan keluarga yang saling mempercayai dan menerima.

b) Remaja yang memiliki superego strength (berperilaku secara efektif yang dibimbing oleh kata hatinya) sangat berkaitan erat dengan keteraturan dengan konsistensi kehidupan keluarganya.

c) Remaja yang friendliness spontanitty berkaitan dengan iklim keluarga yang demokratis.

(3) Kelas Ekonomi dan Status Sosial

Yusuf (2011) mengemukakan bahwa ada kaitan antara kelas sosial sesuai dengan cara atau teknik orang tua dalam mengatur (mengelola/ memperlakukan) anak, yaitu:

a. Kelas Bawah (Lower Class): cenderung lebih keras dalam mendidik anak dan lebih sering menggunakan hukuman fisik, dibangdingkan kelas menengah. Anak-anak dari kelas bawah cenderung lebih agresif, independen, dan lebih awal dalam pengalaman seksual.

b. Kelas Menengah (Middle Class): cenderung lebih memberikan pengawasan dan perhatiannya sebagai orang tua. Orang tuanya merasa bertanggung jawab terhadap tingkah laku anaknya dan menerapkan kontrol yang lebih tinggi dan menekan anak untuk mengejar statusnya melalui pendidikan atau latihan profesional.

c. Kelas Atas (Upper Class): cenderung lebih memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan tertentu, lebih memiliki latar belakang pendidikan yang reputasinya tinggi, dan biasanya senang mengembangkan apresiasi estetikanya. Anak-anaknya cenderung memiliki rasa percaya diri dan cenderung bersikap memanipulasi aspek realitas.

(4) Lingkungan Sekolah

sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini, seiring dengan perkembangan konsep diri, (c) anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada ditempat lain diluar rumah, (d) sekolah memberikan kesempatan pada anak untuk meraih sukses, dan (e) sekolah memberikan kesempatan pertama kepada nak untuk menilai dirinya, dan kemampuannya secara realistis.

(5) Kelompok Teman Sebaya