Manajemen dan Kepemimpinan Kolaboratif [Bagian 1]

Oleh Prof. Dr. H. Faisal Afiff, Spec.Lic.Manajemen kolaboratif merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknik manajemen yang mempromosikan rasa persatuan dan kerja sama tim di antara para manajer dan supervisor dalam organisasi bisnis. Ide di balik gaya manajemen kolaboratif ini adalah untuk memungkinkan para manajer menggabungkan kekuatan mereka dengan anggota tim lainnya, sehingga secara kolektif mereka mampu mengimbangi kelemahan yang ada diantara anggota tim. Pada sisi yang lain, pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi di semua lini operasi organisasi, meningkatkan semangat kerja, meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, dan bahkan membangun persepsi positif konsumen terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Gaya manajemen kolaboratif lebih bervariasi ketimbang teknik manajemen tradisional, dan salah satu yang menonjol adalah ditekankannya

pendekatan tim kerja untuk mengelola bisnis. Para manajer tidak lagi hanya mempertahankan tanggung jawab dan akuntabilitas di wilayah kewenangannya masing-masing semata, akan tetapi mereka lebih mengembangkan sikap yang lebih fleksibel dengan berunding antara satu dengan lainnya berkenaan dengan isu-isu yang berkembang dari hari ke hari secara lintas departemental serta mendorong suatu kerjasama tim. Para manajer akan lebih sering duduk bersama-sama untuk melakukan brainstorming tentang bagaimana cara menangani masalah krusial yang tengah berkembang di salah satu departemen atau unit organisasi, dengan tujuan mencegah kemungkinan permasalahan yang akan timbul sebelum masalah tersebut meluas dan berdampak negatif terhadap operasi organisasi secara keseluruhan.

PRINSIP MANAJEMEN KOLABORASI

Selamat Datang di Modul Prinsip Manajemen

Kolaborasi

Pengelolaan Kolaboratif

January 12, 2006 in Istilah-istilah, Kawasan Konservasi, Umum

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005).

Dalam khasanah keIndonesiaan atau istilah Mantan Presiden Soekarno, padanan sebutan pengelolaan kolaboratif dapat juga disebut pengelolaan ‘bergotong-royong’. Dalam Kamus Umum Indonesia (1993), WJS Poerwadarminta, gotong-royong diartikan bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu) untuk membuat sesuatu.

Di Indonesia kebijakan dan peraturan yang memberikan definisi tentang pengelolaan kolaboratif terdapat pada Peraturan menteri kehutanan No P19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam(KPA)

dimana Kolaborasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pengelolaan kolaboratif (collaborative management) bisa juga disetarakan dengan pengelolaan kooperatif (cooperative management), round-table management, share

management, pengelolaan bersama (joint management) atau pengelolaan multi-pihak (multistakeholder management).

Pengertian “Pengelolaan Kolaboratif” pertama digagas, dilegalkan dan diterapkan oleh Judge Boldt pada tahun 1974 dalam pengelolaan ikan salmon antara masyarakat pribumi dengan aparat pemerintah di sebelah barat Washington (Bruce Currie-Alder, 2001).

Sumber:

Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui

Manajemen Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi. 2002. PHKA-Dephut NRM/EPIQ WWF Wallacea TNC. Jakarta.

CIFOR/PILI.2005. Meminang Lawan Menjadi Kawan: Inovasi Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Pembelajaran Bersama Masyarakat. Prosiding Shared Learning II, 18-27 Agustus 2005. Center of International Forestry Research/ Pusat Informasi Lingkungan Indonesia. Bogor.

Peraturan Menteri Kehutanan No P19/Menhut II/2004. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Departemen Kehutanan RI. 2004.

Manajemen Kolaboratif

Sumberdaya alam yang berlimpah memikat banyak pelaku dengan aneka kepentingan yang kerap bersebrangan. Setiap pelaku membangun

kelembagaan, agar modus dan derajat pendayagunaan kelimpahan itu sejalan dengan kepentingannya. Beraneka ragam kepentingan dengan beragam kelembagaan serta bermacam-macam pengelolaan sumberdaya akan menimbulkan aneka konfik.

Konfik yang terkait dengan masalah hutan yang dikaitkan dengan partisipasi masyarakat terjadi pada tataran tata nilai, hak pemilikan

adalah tempat menggantungkan kehidupan perekonomian, budaya dan spiritual mereka. Bagi swasta, hutan hanyalah komoditas yang dapat ditransformasikan menjadi uang. Bagi pemerintah, nilai hutan begitu sangat elastis, kadang dianggap sebagai rahmat Tuhan namun juga ternyata habis ditebang untuk kepentingan lain.

Pemerintah dan swasta kerap menganggap masyarakat sebagai ancaman terhadap keamanan hutan. Batasan tentang masyarakat masih simpang-siur. Pemerintah cenderung memberikan batasan yang sangat luas. Padahal

community itu dimaksudkan untuk merujuk pada pengertian masyarakat dalam cakupan yang sangat spesifk, yaitu pengertian “masyarakat setempat”.

Dalam pemanfaatan hutan, swasta mendapat manfaat terbesar sedangkan pemerintah hanya mendapat porsi kecil, demikian dengan

masyarakat yang menerima manfaat jauh lebih kecil bahkan sama sekali tidak memperolehnya. Produksi yang terjadi lebih besar ketimbang pelestariannya. Terjadi ketidakadilan pada masyarakat, hak penduduk telah dirampas berupa pencurian aset adat oleh perusahaan HPH, begitu hak lain yang belum diakui pemerintah yaitu hilangnya hak akses penduduk setempat terhadap sumberdaya yang sebenarnya berupa properti masyarakat. Walau dalam kondisi penindasan hak, ternyata pemerintah tetap membebankan tanggungjawab pelestarian hutan kepada masyarakat.

Pemerintah bersikap arogan, dengan meremehkan keberadaan

masyarakat. Tidak jarang, sikap arogan tersebut menghasilkan “pertentangan” antara hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam kurun waktu yang berbeda. Namun, pemerintah berarogansi kembali bahwa pertentangan itu akan dapat diatasi melalui tindakan-tindakan koersif. Masyarakat merasa termajinalkan dengan perlakuan pemerintah, yaitu (1) pengingkaran terhadap hak dan

kedudukan masyarakat setempat melalui perundangan peraturan pemerintah, (2) pengabaian terhadap pengetahuan unggul yang dimiliki oleh masyarakat setempat, (3) pemerintah memandang masyarakat sebagai perambah,

masyarakat merupakan eksternalitas, dan (4) pemerintah memandang kawasan hutan sebagai “bukan kawasan binaannya”, dengan demikian penduduk yang hidup dalam kawasan tersebut tidak menjadi “sasaran binaan”, sehingga kehidupan masyarakat tidak pernah terintegrasi dengan program-program layanan pemerintah.

Konfik dalam pengelolaan hutan terjadi karena setiap pelaku memiliki persepsi yang berbeda tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Maka

pelaku (stakeholder) yang berkonfik memperoleh “ruang kesamaan” yang lebih lebar. Resolusi dapat dibangun melalui penerapan manajemen kolaboratif.

Hutan kemasyarakatan merupakan praktek menuju kolaborasi. Komponen masyarakat, yang terpenting adalah hak masyarakat serta pengetahuan dan kearifan lokal, terakomodasi dalam pengelolaan hutan dan terjadi internalisasi masyarakat sebagai pengelola dan penjaga hutan. Namun dalam prakteknya, kerap pemerintah ditempatkan menjadi ”lawan” masyarakat. Terlepas dari segala distorsinya, hutan kemasyarakatan telah memberikan kontibusi

konseptual sebagai berikut: (1) bahwa hubungan kolaboratif antara pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan itu memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap pemenuhan kepuasan setiap pihak yang terkait; dan (2) bahwa pengetahuan dan kearifan lokal itu mampu memberikan kontribusi

komplementer terhadap teknologi, pola hubungan, dan pola pengelolaan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah.

Terdapat tiga stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Masyarakat disini dipandang sebagai entitas bisnis yang memiliki fungsi tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Pemerintah disini berfungsi untuk memaksimumkan layanan, agar interaksi setiap stakeholder dalam manajemen kolaboratif berjalan baik. Swasta disini adalah badan usaha yang bidang bisnisnya pendayagunaan sumberdaya hutan, bertujuan

Manajemen kolaboratif merupakan siklus tahapan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada setiap siklus dibuka kesempatan untuk melakukan penilaian ulang, yang akan menghasilkan umpan balik, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar (pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi). Dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai suatu properti masyarakat, manajemen kolaboratif merupakan wahana untuk

menginternalisasikan hal-hal yang bersifat eksternal dan dengan demikian dapat dikatakan sebagai manajemen untuk meresolusi konfik.

Sumber: Djuhendi Tadjudin. 2000. Manajemen Kolaboratif. Penerbit Pustaka Latin.copy

Ke 4

Manajemen Kolaborasi

P.E.L.A.T.I.H.A.N

TEKNIK FASILITASI & MANAJEMEN KOLABORASI

(Collaborative Management) dalam Pengelololaan Sumberdaya Alam

Pengantar

Pengelolaan Bersama (Collaborative Management) adalah pembagian kewenangan politis, pendanaan, dan administrasi antar para pihak yang mewakili berbagai lapisan kelembagaan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Sebuah sistem yang merupakan perpaduan berbagai aspek desentralisasi, dekonsentrasi dan demokratisasi untuk secara efektif mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Terfokus secara khusus pada proses mewujudkan serta mengembangkan wadah independen dalam pengelolaan sumberdaya alam yang multistakeholder.

1. Pengelolaan bersama diawali dengan pengembangan kemitraan berbasiskan konstituen dan berkembang menjadi pengelolaan bersama yang sesungguhnya ketika kemitraan berbasiskan konstituen tersebut mulai saling bekerjasama. Evolusi menuju pengelolaan bersama menciptakan kolaborasi antar konstituen yang sering bersaing.

Kemitraan konstituen akan memberikan landasan yang kokoh bagi terciptanya pengelolaan bersama.

3. Komposisi wadah pengelolaan bersama sangat menentukan keberhasilan. Rasio optimal antara perwakilan pemerintah dan nonpemerintah dan mereka yang menjalankan fungsi berbeda dalam pengelolaan sumberdaya alam (pengembangan ekonomi, pelestarian, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan) akan bervariasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya, namun memiliki konsekuensi besar terhadap keefektifan wadah yang

multistakeholder. Harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang bersaing dan ini tidak akan selalu menghasilkan jumlah keterwakilan yang imbang. Dalam banyak kasus, para stakeholder yang paling ragu untuk menyokong posisi yang kuat membutuhkan alokasi kursi yang lebih banyak dalam wadah multistakeholder guna mencapai keterwakilan yang benar-benar seimbang.

4. Sehubungan dengan pelajaran di atas, tantangan khusus dalam membentuk wadah pengelolaan bersama pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia adalah lingkup pemerintahan yang harus mejadi fokus. Sementara UU otonomi daerah fokus pada

desentralisasi kekuasaan kepada tingkat pemkot dan pemkab, banyak kawasan konservasi di Indonesia yang membentangkan batas-batas administratif beberapa kota dan kabupaten. Dalam kasus seperti ini, lebih baik memfokuskan pada mitra-mitra pemerintahan tingkat propinsi/Pemprop (meskipun mitra-mitra tingkat kota/kabupaten harus disertakan pada tingkat tertentu).

5. Dalam menjalankan wadah pengelolaan bersama, keseimbangan harus benar-benar dijaga antara menyertakan stakeholder penting sebanyak mungkin dan menjaga komposisi stakeholder tetap teratur. Salah satu solusi masalah melibatkan stakeholder yang bukan menjadi anggota langsung adalah dengan cara mengundang mereka sebagai tamu yang tidak mempunyai hak suara ke pertemuan lembaga Pengelolaan. Akan tetapi, hal ini harus diatur dengan baik karena para anggota tamu ini berpotensi untuk memotong jalannya pertemuan dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

6. Desentralisasi pengelolaan bersama mendukung prinsip-prinsip good governance. Meskipun harus diatur dengan baik (dan dirancang dengan baik sejak awal guna mencegah terjadinya dominasi oleh kelompok stakeholder tertentu, salah satu kekuatan terbesar pendekatan pengelolaan bersama adalah pemanfaatan beragam kepentingan dan motivasi kelompok stakeholder yang bervariasi untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

7. Penumbuhan rasa bangga dan kepemilikan terhadap sumber daya alam setempat merupakan langkah penting dalam memperoleh dukungan kuat untuk melakukan tindakan pelestarian. Meskipun tidak ada sistem hak milik yang legal ataupun tradisional (di mana masyarakat secara langsung memiliki sumber daya tersebut) hak milik pengelolaan sumber daya melahirkan dukungan pelestarian yang kuat.

8. Pengembangan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan paling baik dicapai melalui proses jangka panjang dan belajar sambil jalan (learning by doing) daripada melalui program jangka pendek dan pelatihan khusus yang telalu teknis. Pelatihan teknis dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, namun pengembangan kapasitas pelestarian yang luas paling baik dicapai melalui mentoring jangka panjang dan input tingkat sedang.

masyarakat dan berbagai pihak meyelenggarakan Pelatihan Teknik Fasilitasi dan Manajemen (Collaborative Management) dalam Pengelololaan Sumberdaya Alam.

Manajemen Kolaborasi dalam pengelolaan KPH menjadi penting dilaksanakan

sebagai bagian dari upaya mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan

pembangunan kehutanan dalam suatu wilayah KPH.

Kolaborasi juga diyakini mampu menjadi sebuah solusi mengatasi berbagai konflik

yang sering kali dihadapi di lapangan.

Modul Prinsip Manajemen Kolaborasi ini merupakan bagian dari mata diklat

Resolusi Konflik yang diberikan pada Diklat Pemberdayaan Masyarakaf.

Modul Prinsip Manajemen Kolaborasi dibagi atas pembahasan :

1.

Konsep Dasar Manajemen Kolaborasi;

Etika dan Prinsip Kolaborasi dan

Latar Belakang

o

Manajemen kolaborasi merupakan strategi kolaborasi yang

memadukan mekanisme kelembagaan dalam berbagi

tanggungjawab untuk pengelolaan sumberdaya alam antara

pemerintah dengan masyarakat (Kildow, 1997; Singleton,

1998).

o

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari keterlibatan

penuh para pihak, salah satunya adalah masyarakat yang

tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan yang

merupakan mitra penting pengelolaan kawasan tersebut.

o

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan menjadi

kunci agar pengelolaan kawasan dapat tercapai mengingat

keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pengelola.

o

Keberhasilan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan

o

Kuatnya kelembagaan masyarakat akan lebih menjamin

keberlangsungan progam pengelolaan kolaboratif kawasan

hutan bersama masyarakat.

Tujuan

Modul ini memiliki tujuan agar Anda

dapat mengetahui tentang prinsip manajemen kolaborasi melalui pemahaman :

1.

konsep dasar;

2.

etika dan prinsip kolaborasi; serta

3.

kriteria dan indikator keberhasilan dari manajemen

kolaborasi

Dari serangkaian penjelasan materi yang telah disampaikan, intisari dari

materi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2011. Bahan bacaan Diklat manajemen Kolaborasi tingkat Resort dan

tingkat seksi. Pusdiklat kehutanan. Bogor

Hariyanto, dkk. 2013. Kolaborasi Taman Nasional di Indonesia. Bogor

Permenhut No 19 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Departemen Kehutanan, Jakarta

Permenhut No 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam

Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kementerian Kehutanan, Jakarta

Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi NRM/EPIQ

.

Jakarta

Pomeroy, R., Katon, B. Dan Harkes, I. 2001. Conditions Affecting the Success of

Fisheries Co-Management: Lessons from Asia. Marine Policy 25: 197-208.

Tajudin D, 2000. Manajemen Kolaborasi. Pustaka Latin, Bogor

Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya Alam dan

Ekosistemnya. Departemen Kehutanan. Jakarta

Virdin, J. 2000. An Institutional Model for Co-Management of Coastal

Resources.Tropical Resources Institute News. Spring

Pengertian Kolaborasi

Pengertian Kolaborasi

1.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab antara

pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola

sumberdaya alam, sehingga masing-masing dapat

mengontrol penyimpangan yang dilakukan pihak lain

(Pomeroy dan Berkes, 1997 dalam Frida Purwanti, 2000).

2.

Proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang

bersepakat atas dasar prinsip saling menghormati, saling

menghargai, saling kerjasama, saling percaya, saling

memberikan kemanfaatan serta saling asah, asih dan asuh

(Permenhut P.19 tahun 2104).

Pengertian Manajemen Kolaborasi

1.

Strategi kolaborasi yang memadukan mekanisme

kelembagaan dalam berbagi tanggungjawab untuk

pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah dengan

masyarakat (Kildow, 1997; Singleton, 1998).

2.

Pendekatan yang sistematis dalam mencapai konsensus di

Refleksi

Apa yang dapat kita ambil sebagai inti dari penge

persamaan

visi, misi, dan persepsi,

langkah-langkah strategis dalam mendukung, memperkuat dan

meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan kondisi fisik,

sosial, budaya dan aspirasi setempat.

rtian di atas ?

Dan bagaimana dengan manfaat kolaborasi pada pengelolaan kawasan

hutan?

Feedback

1. M

emberikan pelayanan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian

masing-masing pihak.

2.

Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efesiensi sumber daya

yang ada

3.

Meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja setiap individu

masing-masing pihak

4.

Meningkatkan kohesivitas antar pihak yang berkolaborasi

5.

Memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar pihak yang

berkolaborasi

RESUME

ETIKA DAN PRINSIP KOLABORASI

Pokok Bahasan Prinsip Manajemen Kolaborasi akan dibahas lebih lanjut dalam

pembahasan:

Etika Kolaborasi

Studi Kasus

Dalam kasus diatas, kolaborasi berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing pihak

akan tetapi secara nyata masih belum memberikan manfaat kepada seluruh anggota

masyarakat (LMDH).

Ketika beberapa pihak berpartisipasi di dalam suatu kegiatan, sikap apa yang harus

dimiliki oleh para pihak tersebut, agar kegiatan dapat memberikan manfaat terbaik

bagi semua pihak ?

Etika Kolaborasi

Kita harus memperhatikan nilai atau etika dan prinsip yang harus kita pegang

teguh, agar kemitraan, kerjasama dan kolaborasi yang kita bangun saling

memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Video dibawah ini akan menjelaskan pada anda, betapa pentingnya sebuah etika

dan prinsip dalam berkolaborasi.

Prinsip-prinsip Kolaborasi

Dalam berkolaborasi, setiap pihak harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

saling

S

aling

memberik

an

kemanfaat

an

saling asah,

asih, asuh

saling percaya

Penjelasan Prinsip Kolaborasi

masing-masing prinsip diatas dijelaskan sebagai berikut :

1.

Prinsip saling menghormati artinya saling memahami dan

menghormati peran dan kedudukan masing-masing dalam

kegiatan bersama

2.

Prinsip saling menghargai artinya menghargai pendapat

orang lain dan bersedia untuk memeriksa beberapa

alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan.

3.

Prinsip saling kerjasama artinya ikut serta dan berpartisipasi

sesuai peran dan kedudukan masing-masing

4.

Prinsip saling memberi kemanfaatan artinya setiap individu

dalam tim mengartikannya sebagai suatu hubungan yang

memfasilitasi proses dinamis antara orang-orang yang

ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan

kepuasan setiap anggota.

5.

Prinsip saling asah, asih dan asuh artinya dalam

adaya perbedaan maka kita mempunyai peluang untuk

saling belajar satu dengan yang lain, saling perduli dan

saling menyayangi.

6.

Prinsip saling percaya adalah konsep umum untuk semua

prinsip kolaborasi. Tanpa rasa percaya, saling menghormati

dan saling menghargai menjadi tanpa makna, kerjasama

tidak akan ada, kemanfaatan sulit didapat, dan tidak ada

saling asah, asih dan asuh dalam kebersamaan.

Refleksi

Apa yang dapat Anda ambil pelajaran dari video diatas terkait etika

kerjasama/kolaborasi...??

MANAJEMEN “KOMPAK” MEMBANGKITKAN PUTRI TIDUR

Oleh Tri Makno Hartanto

A. LATAR BELAKANG

Kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat dengan sendirinya menjadi sebuah perhatian serius pemerintah agar guru juga diberikan pembinaan profesional secara terus menerus, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Guru sebagai ujung tombak pendidikan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang serba cepat perlu terus meningkatkan kualitasnya sehingga mampu memenuhi tuntutan zaman. Berbekal pengetahuan yang up to date, guru tetap dapat memberikan informasi-informasi mutakhir ketika memfasilitasi pembelajaran terhadap murid-muridnya. Salah satu wadah yang tepat digunakan para guru untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilannya bersama teman sejawat dalam satu gugus adalah Kelompok Kerja Guru (KKG).

Kelompok Kerja Guru Gugus Kartini merupakan satu dari 8 gugus baru yang ada di wilayah Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berdiri pada tahun 2010. SD Negeri Brebes 01 sebagai SD Inti saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam hal manajemen KKG-nya sehingga saat ini bisa disebut menjadi salah satu “gugus ikon” di Kabupaten Brebes. Hal ini dapat dibuktikan dengan prestasi yang diperoleh gugus dan para anggotanya banyak mendapatkan prestasi yang membanggakan, selain itu banyaknya keinginan dan permintaan untuk mengunjungi Gugus Kartini dalam kegiatan study visit baik dari dalam kecamatan, antar kecamatan bahkan antar kabupaten memperkuat bukti bahwa Gugus Kartini dengan manajemen “KOMPAK” dapat diibaratkan membangkitkan “Putri Tidur” yang terlelap.

Bagaimanakah kisah bangkitnya “Putri Tidur” yang dibangunkan oleh “Sang Pangeran” dengan manajemen “KOMPAK”-nya, akan saya uraikan sebagai Best Practice KKG Gugus Kartini dalam uraian penulisan artikel untuk Buletin Nasional ini.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Negeri Brebes 02 dan SD Negeri Brebes 03 yang sebagian besar orangtua siswanya dari kalangan ekonomi atas, bahkan putra-putri pejabat Kabupaten pun banyak yang bersekolah di SD Negeri Brebes 02 maupun SD Negeri Brebes 03.

Pada tahun 2005 hingga pertengahan 2009 para guru di SD Negeri Brebes 01 dalam mengikuti kegiatan KKG tergabung dalam Daerah Binaan (Dabin) I, keaktifannya sudah mati suri. Ibarat peribahasa “Hidup segan mati tak mau”. Penulis pada pertengahan tahun 2009 baru saja mutasi di SD Negeri Brebes 01 dan mulai bekerja sejak November 2009 meskipun SK saya terima berempat bersama guru yang lain tertulis tanggal 13 Juli 2009. Setelah melakukan penyesuaian dengan teman-teman guru di SD ini saya mulai berfikir untuk mengaktifkan KKG, mengingat di Dabin yang lama saya termasuk pemandu yang aktif, terlebih diperkuat memiliki sertifikat lulus seleksi guru pemandu mata pelajaran IPA yang diselenggarakan LPMP Jawa Tengah pada tahun 2006. Bagai gayung bersambut saat itu Pengawas TK/SD Bapak Ali Mu’arif (Almarhum) menjadi Pengawas TK/SD Dabin I dan berpisah dengan SD Negeri Brebes 03 yang selama ini menjadi SD inti menjadi Dabin tersendiri. Keinginan untuk mengaktifkan kegiatan KKG kembali bertambah kuat ketika SD Negeri Brebes 01 mendapat Kepala Sekolah yang baru Ibu Hj. Tutik Wahyuni Th,M.Pd. Jadilah sinergi yang kuat antara guru, kepala sekolah, dan pengawas TK/SD saat itu. Langkah-langkah operasional dari strategi pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Segera membentuk kepengurusan baru setelah pemekaran Dabin I dengan persetujuan para

Kepala Sekolah dalam satu gugus dalam pemilihan yang dilakukan sangat demokratis melalui usulan beberapa calon ketua.

2. Melengkapi kepengurusan dengan menempatkan para guru dari Dabin I yang memiliki

kecakapan yang diperlukan untuk menggerakkan jalannya roda organisasi “The right man on the right job”.

3. Menetapkan Visi dan Misi KKG Gugus Kartini dengan motto “KOMPAK”. Kata KOMPAK

merupakan akronim dari Kekeluargaan, Open Manajemen, Profesionalisme, Akuntabilitas, dan Kredibilitas.

C. ALASAN PEMILIHAN STRATEGI MASALAH

1. Kualifikasi Akademik

Dari 60 anggota yang berkualifikasi S1 sebanyak 19 orang, D2 sebanyak 7 orang dan SPG sebanyak 13 orang , sisanya 21 orang sedang menempuh Jenjang Pendidikan S1.

2. Klasifikasi berdasarkan Kelompok Umur

KKG Gugus Kartini merupakan Kelompok Kerja Guru yang terunik karena berdasarkan klasifikasi kelompok umur dapat di kelompokkan sebagai berikut :

a. 26, 6 % berumur antara 20 – 35 tahun ( 16 orang ) b. 13,4 % berumur antara 36 – 45 tahun ( 8 orang ) c. 60 % berumur antara 46 – 60 tahun ( 36 orang )

3. Kondisi Sekolah

Kondisi sekolah tempat mengajar anggota KKG Gugus Kartini Kecamatan Brebes terdiri dari 2 sekolah berkategori baik karena terletak di pinggir jalan raya, 3 sekolah berkategori sedang karena meskipun terletak di desa kondisi bangunan sekolahnya masih cukup bagus, sedangkan 4 sekolah anggota gugus berkategori kurang karena selain kondisi fisik bangunan yang kurang layak, jumlah murid sedikit juga perjalanan ke SD inti terlalu jauh.

4. Klasifikasi berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Status /

Golongan Jumlah Persentase

GTT 23 38 %

PNS Gol. Ruang

II 6 10 %

PNS Gol. Ruang

III 14 23 %

PNS Gol . Ruang

IV 17 29 %

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang selama ini jarang di berikan kepada GTT karena status mereka.

D. HASIL ATAU DAMPAK YANG DICAPAI

Berdasarkan pengamatan selama memimpin Gugus Kartini dan data yang ada, maka kami membawa organisasi gugus ini dengan didasari kesuksesan dan keberhasilan adalah karena usaha bersama, maka dengan manajemen “KOMPAK” yang menjadi motto kami dalam melayani para guru di gugus Kartini, hasilnya atau dampaknya sebagai berikut :

1. Gugus Kartini dengan Manajemen “KOMPAK” menuai prestasi dengan menjadi juara II

Lomba Gugus tingkat Kabupaten Brebes tahun 2011. Membanggakan karena memang membawa nama harum kecamatan Brebes yang beberapa tahun terakhir tidak pernah meraih juara, mengejutkan karena tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, apalagi gugus Kartini belum lama berdiri. Selain Juara II Lomba gugus juga sekaligus SD Negeri Brebes 01 memperoleh juara II Kinerja Kepala Sekolah, dan sekaligus Juara II Lomba Kebersihan Tingkat Kabupaten.

2. Prestasi anggota gugus tidak kalah dahsyatnya, antara lain :

a. Juara I Guru Berprestasi tingkat Kabupaten Brebes, dan di Provinsi Jawa Tengah mendapat

peringkat 6 (Juara harapan III).

b. Tahun 2012 ada 3 orang anggota gugus Kartini yang membukukan kemenangan menjadi juara

Harapan II tingkat Provinsi pada simposium model penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan

c. Tri Makno Hartanto ketua KKG Gugus Kartini meraih lagi Guru Berprestasi I Tingkat

Kabupaten Brebes berdampingan dengan Ibu Kepala Sekolah yang juga menjadi Kepala Sekolah Berprestasi I, Guru Terpuji Kabupaten Brebes. Puncaknya ketua KKG Kartini berhasil menjadi Guru Berprestasi I tingkat Provinsi Jawa Tengah sampai menjadi finalis PTK Berprestasi Tingkat Nasional.

E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

1. Masih ada beberapa Kepala Sekolah yang apatis terhadap kegiatan KKG, mereka

2. Penguasaan teknologi dan informasi (TI) dari para guru relatif masih rendah, terutama para

guru yang berusia tua, menjelang purna.

3. Perlu waktu dalam mengubah pola pikir, bahwa pelaksanaan KKG yang sekarang berbeda

dengan yang lalu terutama dalam penyajiannya.

F. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

1. Tingkat kehadiran guru melebihi persentase dari perkiraan semula, bahkan ada beberapa guru

yang dalam perjalanan mengikuti KKG Gugus Kartini khususnya Program BERMUTU akhirnya memasuki masa purna tugas, masih sering menyapa dan mengungkapkan ingin tetap mengikuti program ini karena merasakan hal yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan KKG yang diikutinya ketika masih muda.Motivasi itulah yang akhirnya membuat saya sebagai Ketua KKG Gugus Kartini semakin yakin bahwa dengan pola manajemen “KOMPAK” , para guru yang berkeinginan maju bersama, berbagi bersama dengan ikhlas hati mengikuti KKG Gugus Kartini khususnya program BERMUTU.

2. Manajemen “KOMPAK” semakin dapat dirasakan hasilnya oleh para Kepala Sekolah

terbukti dengan tidak diragukannya lagi kemampuan guru untuk menjadi Ketua KKG dalam melaksanakan program-programnya. Hal ini menepis anggapan seperti yang selama ini terjadi bahwa ketua KKG umumnya adalah Kepala Sekolah. Selain sebagai ketua Gugus KKG penulis juga dipercaya menjadi pengurus Forum KKG bidang Diklat periode 2010-2012, dan pada periode 2012 – 2014 kembali dipercaya menjadi Bendahara FKKG “Pantura”.

3. Keberhasilan lain dari manajemen “KOMPAK” adalah dengan adanya bantuan dana sharing

baik dari Pemerintah Daerah maupun dari sekolah anggota gugus untuk memberikan tambahan biaya di luar yang telah dibiayai oleh Dana Bantuan Langsung. Dari beberapa uraian tersebut penulis menuliskan Best Practice Gugus Kartini dengan mengibaratkan Sang Pangeran dengan Manajemen “KOMPAK” mampu membangunkan Putri Tidur yang pulas dari tidur panjangnya.

Kerjakeras, keinginan yang kuat, kekompakan, kebersamaan untuk saling bahu-membahu meraih cita-cita dan tujuan bersama telah menginspirasi kami untuk menerapkan model manajemen “KOMPAK” dalam memajukan Kelompok Kerja Guru Gugus Kartini Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Alternatif pengembangan yang saya lakukan bersama seluruh pengurus dan anggota adalah dengan bersama-sama menyusun suplemen bahan ajar yang diberi nama CERMIN (buku referensi dan latihan kompetensi), yang dapat meningkatkan pengetahuan memanfaatkan TIK, mendapatkan income sekaligus kesejahteraan bersama.

H. SIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Model manajemen “KOMPAK” dapat diterapkan pada pola kepemimpinan yang lain, karena

lebih fleksibel, luwes, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, hormat menghormati, penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan.

2. Pemberian keleluasaan untuk menyusun program kerja dengan tetap memegang teguh

prosedur yang ditetapkan sebelumnya, ikut mendukung pola manajemen “KOMPAK” meraih kesuksesan.

3. Keberhasilan dalam melaksanakan manajemen “KOMPAK”, benar-benar membawa dampak

yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pemanfaatan Kelompok Kerja Guru.

I. REKOMENDASI

1. Kepada pihak guru, manajemen “KOMPAK” dapat dimanfaatkan untuk saling berbagi, menghargai, bekerjasama sebagai bagian dari usaha pengembangan diri.

2. Kepada pihak sekolah dalam satu gugus, manajemen “KOMPAK” dalam meningkatkan jalinan kerjasama dalam rangka mendukung program-program pemerintah untuk saling bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. 1996. Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. Jakarta

Depdiknas. 2010. Pedoman Pelaksanaan KKG BERMUTU. Jakarta Fattah, Nanang . 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : Andira Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional

BIODATA PENULIS ARTIKEL

Nama : TRI MAKNO HARTANTO,S.Pd.,M.Pd. NIP : 19710927 199903 1 006

NUPTK : 6259749651200013

Pangkat/Gol. : Pembina / IV a

Nama Sekolah : SD Negeri Brebes 01 Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Jabatan : Ketua KKG Gugus Kartini

Alamat : Perum Griya Praja Jl. Akasia I/ No.59 RT.01/RW.13 Pasarbatang Brebes 52211 Telp./HP : (0283) 6176847 / 085 866 322 688 Email : trimakno88@yahoo.co.id

Prestasi : a. Guru Berprestasi I Tk.Kab. Brebes 2011 b. Guru Terpuji Kabupaten Brebes 2011 c. Juara Harapan II Simposium Model Penanaman Wawasan Kebangsaan

Tk.Propinsi Jateng 2012

e. Juara I Best Practices KKG Tingkat Nasional 2013

Diposkan oleh SD NEGERI BREBES 01 di 20.59

BEST PRACTICE KEPALA SEKOLAH SDN PINGGIR

BALONGPANGGANG GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Pendirian sebuah Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan adalah niat luhur untuk mencerdaskan bangsa. Dalam pendirian tersebut lebih mengutamakan pada kepentingan masarakat dan prospek kedepan bagi keberlangsungan lembaga tersebut. Penyediaan akan sarana gedung, tenaga, anggaran, siswa peserta didik, dan fasilitas pembelajaran lainnya menjadi mutlak diperlukan. Demikian halnya dengan pendirian SDN Pinggir yang terletak di Desa Pingir Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Semenjak menjadi Kepala Sekolah di SDN Pinggir, keadaan sarana dan prasarana cukup. Namun masih ada dari segi tenaga pendidik masih kualifikasi pendidikannya masih kurang kurang. Guru-guru SDN Pinggir masih belum semua berpendidikan sarjana, sehingga proses pembelajaran yang mereka berikan masih menggunakan paradigma lama. Pengetahuan dan cara pembelajaran yang dilakukan guru sangat berpengaruh pada siswa. Apabila menginginkan pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efesian maka yang pertama harus dibenahi adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi itu pula penulis yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah mencoba mulai membenahi keadaan tersebut. Identifikasi masalah yang diungkap di atas, penulis merumuskan : “ Bagaimana mengelola sekolah agar lebih efektif dan efisien sesuai ketentuan berlaku dan kemampuan yang dimiliki pada fase pembangunan selanjutnya ?”.

Untuk itu penulis mencoba merefleksikan tindakan berkenaan dengan pemecahan masalah tersebut dimulai dengan Pembenahan kualifikasi tenaga pendidik yang sangat berpengaruh pada efektifitas dan efesiensi pengelolaan sekolah. Selain itu juga dalam bidang perbaikan dan penambahan sarana belajar siswa.

STRATEGI YANG DITEMPUH

Komunikasi adalah hal yang sangat diperlukan dalam pemecahan masalah ini. Dari prestasi yang dihasilkan oleh SDN Pinggir menjadi sorotan Komite Sekolah dan masyarakan. Bagi tenaga Guru yang dipermasalahkan memiliki dasar historis yang kuat untuk merasa memang kualifikasi pendidikannya kurang untuk masa sekarang. Mengingat mereka sudah lama mengajar di sekolah tingkat dasar ada yang mulai sejak tahun 1970 dan ada pula yang sejak 1980.

Untuk meluruskan keadaan tersebut maka penulis mencoba mengadakan pendekatan dengan Kepala Cabang Dinas P dan K yang sekarang menjadi UPT Dispendik Kecamatan Balongpanggang, Ketua Komite Sekolah sebagai wakil masyarakat dan guru-guru yang bersangkutan. Kesepakatan awal dengan Kepala Cabang Dinas P dan K adalah dicarikan jalan keluar dengan cara mencarai informasi tentang beasiswa kualifikasi pendidikan bagi guru SD yang belum S1 ke Dinas P dan K Kabupaten Gresik dan menyarakan kepada guru yang bersangkutan untuk kuliah pada Perguruan Tinggi yang sudah bekerjasama dengan instansi terkait. Selain itu pula penulis mencoba menjelaskan kepada Komite Sekolah mengenai masalah kualifikasi pendidikan pada sejumlah tenaga tersebut dalam waktu dekat akan ada penyelesaiannya yaitu dengan jalan menempuh pendidikan lagi. Demikian juga kepada guru yang bersangkutan, dengan menggunakan strategi pendekatan dengan cara memberi pengertian pada guru-guru tersebut bahwa kualifikasi pendidikan S1 harus ditempuh oleh guru yang masih SPG atau D2 PGSD karena selain syarat untuk sertifikasi tenaga pendidik, pendidikan S1 juga sangat penting untuk meningkatkan komptensi guru itu sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas.

Disamping pembenahan tenaga untuk memperkuat kemudahan pembenahan proses kegiatan KBM yang masih belum berjalan dengan baik , masalah lain muncul yakni fasilitas ruang belajar dan perlengkapannya. Penulis mencoba mendekati para pemegang keuangan dan sarana. Kesiapan akan anggaran mutlak diperlukan. Secara birokrasi telah ditempuh dengan mngusulkan kebutuhan akan kursi dan meja untuk 3 ruangan belajar. Hal ini didasari pula oleh tuntutan orang tua murid yang merasa keberatan anaknya melaksanakan proses pembelajaran pada bangunan yang sudah mulai lapuk pada rapat komite awal tahun. Penulis memanfaatkan yang dimiliki dengan member peyangga pada atap bangunan yang sudah mulai rusak. Akibatnya berimbas pada proses pembelajaran yang selalui dihantui oleh robohnya bangunan.

BAB III

HASIL – HASIL YANG DICAPAI

A. PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

Dari uraian permasalahan dan strategi pemecahan penulis ingin mendapatkan beberapa perubahan. Adapun perubahan yang dinginkan adalah :

1. Mendapatkan tenaga Guru yang selama ini masih berkualifikasi pendidikan Diploma menjadi Sarjana. Dari upaya tersebut terhitung sampai saat ini telah 5 orang guru yang sudah mendapatkan gelar sarjana dari Dana Beasiswa Kualifikasi Pendidikan dari Pemerintah Daerah maupun dana mandiri bahkan pada tahun ini Staf Tata Usaha juga sudah mendapat gelar sarjana. Sehingga saat seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah berkulifikasi S1.

2. Tersedianya sejumlah kursi-meja untuk pemenuhan rasio kebutuhan belajar sebanyak 3 ruang. Alhamdulillah untuk kursi dan perangkat kelas telah tersedia walaupun ruang 3 ruang lagi mulai mengalami kerusakan ringan.

3. Terbangunnya Ruang Kepala Sekolah dan Guru sekaligus WC yang ada di dalamnya sebagai sarana tempat berkumpul dan berinteraksi guru dengan kepala sekolah serta terpisahnya WC guru dengan siswa.

4. Tersedianya sarana lapangan Olah Raga yang aman dan representatif untuk kegiatan KBM. Kami telah menyiapkan satu net bola voli dan seluruh halaman depan telah kami paving. Hal ini ditujukan agar bola dapat memantul dengan sempurna dan tidak rusak. Selama ini masih menggunakan. Adapun luas halaman adalah 600 m2.

5. Tersedianya ruang perpustakaan untuk siswa walaupun tempatnya masih kurang memadai .

6. Tersedianya ruang computer beserta perlengkapanya guna menunjang kemampuan IT siswa. Untuk computer sudah ada 5 unit computer 4 dari bantuan PT. Petrokimia Gresik dan 1 dari dana komite sekolah. Untuk ruang computer dalam tahap pengajuan proposal.

7. Tertatanya taman dan penghijauan di halaman depan dengan membuat pagar dan di cat hitam putih untuk menambah citra dan penampilan.

8. Tersedianya lahan parkir. Kami telah merubah bahan bangunan yang tidak terpakai menjadi tempat parkir khususnya kendaraan roda dua untuk guru dan siswa. Lahan tersebut kami bentuk dengan menggunakan kayu dan esbes sisa bongkaran bangunan yang direhab.

9. Tersedianya kantin sehat. Bekerjasama dengan wali murid yang mau berjulan makanan sehat di sekolah dengan cara membuat tempat kantin sendiri.

11. Penghijauan dan lingkungan ASRI

12. Ruang UKS . Selama ini ruang UKS menjadi satu dengan ruang TU. Sekarang telah kami berikan ruang khusus sekitar 16 m2.

13. Pembenahan saluran air pembuangan sepanjang 30 m2. Kami telah menangani saluran air sehingga tidak terjadi penggenangan disana-sini.

B. KETERLAKSANAAN

Dari uraian di atas dapatlah kami simpulkan bahwa penekanan pengelolaan sekolah efektif memang cukup menantang. Apa yang kami lakukan di atas adalah baru memperlihatkan pembenahan sarana fisik dan belum menyentuh hal-hal lain. Alasannya adalah :

1. SDN Pinggir adalah sekolah yang masih terus harus ditata secara fisik dalam memberikan layanan pada warga sekolah.

2. Kualifikasi ketenagaan adalah hal yang masih bersifat dinamis. Memang pada saat ini masih berkualifikasi S1 diharapkan pada masa yang akan datang sudah mulai ada yang S2. Etos kerja dibangun melalui kepastian layanan dari para tenaga yang telah bersama-sama merintis sekolah sejak awal.

3. Melalui pembenahan tenaga adalah salah satu cara yang dapat membuka simpul-simpul pelayanan selanjutnya sambil menyongsong perubahan-perubahan. Jalur birokrasi yang ditempuh memakan waktu sementara sekolah harus terus berjalan dan mempertahankan apa yang telah dicapai selama ini.

4. Para Orang tua murid telah memahami keadaan tersebut . Namun tingkat partisipasi mereka belum memperlihatkan hal yang signifikan terutamanya pada masalah pembiayaan. Hal ini terlihat jelas pada iuran yang telah mereka sepakati.

Apa yang telah kami uraikan dengan segala hal yang mempengaruhinya kami tetap optimis. Dari beberapa rangkaian kegiatan penulis memperhatikan masih terdapat semangat untuk membangun dan membenahi sekolah dari para pegawai walaupun terkesan dari sisa-sisa waktu. Sebagian dari mereka adalah tenaga honor murni yang belum berstatus PNS. Harapan yang ditangkap adalah keinginan mereka yang kuat untuk mendapatkan status kepegawaian sebagai tenaga PNS. Walaupun disadari bahwa kondisi tersebut masih memerlukan kesabaran.

Beberapa hal yang belum kami lakukan dan akan kami lakukan adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya sarana pembelajaran 6 kelas dengan spesifikasi memadai. Demikian dengan alat peraga dan media pembelajaran.

2. Ruang khusus Kepala Sekolah dan TU .

4. Pagar taman agar lebih representatif.

5. Pengecatan Lapangan untuk memberikan nuansa hijau dan asri

6. Peningkatan kualitas SDM yang akan kami lakukan di semeter ke dua.

7. Peningkatan layanan administrasi.

8. Pembenahan anggaran dari berbagai sumber.

9. Pembenahan Program mengacu pada 8 Standar Pendidikan.

BAB VI

KUNCI SUKSES DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Seperti yang telah penulis paparkan optimisme dan motivasi membangun sekolah dapat dikategorikan baik dari warga sekolah. Prestasi selama dua bulan terakhir dari pembangunan fisik dan non fisik cukup signifikan. Prestasi yang diraih dalam kegiatan PORSENI SD pada bulan Tahun 2009 lalu cukup menggembirakan , utamanya sebagai Sekolah Dasar yang berada di pinggir kota kecamatan. Sekolah kami menjadi utusan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ketingkat Provinsi. Dalam cabang olahraga Catur dan Tenis Meja. Belum lagi kegiatan berskala nasional lainnya. Salah satu orang guru mewakili UPBJJ Surabaya dalam DISPORSENI di Bogor dalam lomba Diskusi Ilmiah mendapatkan juara 1

Kami mengakui beberapa fasilitas yang memang masih dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran praktik adalah ruang laboratorium komputer. Lahan yang ada memang memungkinkan dan kami telah memproyeksikan pada kurun waktu dikwartal ke dua mudah-mudahan dapat terrealisir bersamaan dengan ruang perpustakaan dan pagar / jaring bola sepanjang 30 m2. Untuk pembenahan SDM juga akan kami lakukan pada saat itu bersamaan dengan penerapan pelajaran tambahan untuk kelas 4,5 dan 6 pada bidang studi Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia. Ke depan dari apa yang telah kami capai memperlihatkan tantangan yang cukup tinggi dan memberikan motivasi bagi para pengelola pendidikan di SDN Pinggir. Untuk dapat bersaing dengan sekolah yang lain diperlukan program percepatan dengan penekanan pada kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran.

Peningkatan kualitas SDM dibarengi oleh peningkatan kualitas sarana-prasarana. Kelas yang masih standar peralatan dan belum adanya LCD, Kualitas kurikulum yang mau tidak mau terus dilakukan penyesuaian. KegiatanEksatra Komputer walaupun sudah baik tetapi kami masih perlu pembenahan khususnya pembuatan MoU dengan masyarakat DU/DI. Perpustakaan yang masih minim walaupun kami telah mulai merancang membangun ruang perpustakaan., dll adalah sejumlah PR yang perlu menjadi fokus perhatian. Selain itu pada kegiatan layanan administrasi juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya TU yang sudah S1 besar harapan kami untuk mengadakan perubahan layanan administrasi yang lebih baik.

anggaran adalah juga menjadi kajian. Karena memang anggaran memiliki nilai strategis dan pital bagi keberlangsungan kegiatan layanan secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Semenjak berdiri SDN Pinggir telah banyak menunjukan kemajuan pembangunan baik sarana fisik dan pembenahan manajemen dan organisasi.

2. Permasalahan yang membutuhkan banyak perhatian adalah pembenahan ketenagaan , berkaitan dengan kegiatan KBM.

3. Pembenahan sarana fisik tidak terlepas dari kondisi kebutuhan pembelajaran praktik komputer.

4. Tantangan kedepan dalam mewujudkan sekolah efektif sangat memotivasi seluruh warga sekolah.

B. SARAN

1. Hendaknya setiap warga sekolah dapat lebih terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan guna mencari data untuk dijadikan ide kegiatan dan kemudian ditanggapi secara profesional .

2. Perlunya pemahaman seluruh warga dalam mengadakan pembangunan berkesinambungan untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan memiliki prospek dan berdaya saing tinggi ditengah-tengah perubahan masarakat global

Diposkan oleh Cak A6 di 20.18

Best practice kepala sekolah tahun 2014

1. 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, yang didalamnya memuat 5 Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah terutama yang

direalisasikan oleh penulis dalam laporan best practice ini adalah yang berhubungan dengan Dimensi Kompetensi Manajerial dengan

Kompetensi : 2.8 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah. 2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan

kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/ madrasah. Dimensi Kompetensi Sosial, memuat kompetensi : 4.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah. 4.2

menuangkan lewat kegiatan “Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)” untuk daerah kecamatan Parungpanjang khususnya dan kabupaten Bogor secara umum. Meningkatnya pemahaman akan ABK (Anak

Berkebutuhan Khusus) di masyarakat kecamatan Parungpanjang menjadi target pencapaian penulis. Anak Berkebutuhan Khusus adalah dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual.

2. 2. 2 B. Permasalahan a. Identifkasi Masalah i. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus? ii. Apa tindakan masyarakat bila mendapatkan di lingkungannya ada anak berkebutuhan khusus? iii. Bagaimana cara melaksanakan sosialisasi tentang Anak Berkebutuhan Khusus di masyarakat dan di lingkungan pendidik? b. Perumusan Masalah Dari identifkasi masalah dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana melaksanakan sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus di masyarakat dan di lingkungan pendidikan? C. Pendekatan Masalah Dalam mengatasi

permasalahan diatas ada beberapa cara yang dapat dilaksanakan yaitu : penyebaran informasi melalui buku-buku tentang anak berkebutuhan khusus, atau mengadakan seminar tentang anak berkebutuhan khusus namun dalam best practice ini dipilih pelaksanaan sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus secara langsung yaitu dengan 10 - 50 peserta sehingga hasil yang dicapai dapat lebih baik yaitu pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. D. Tujuan dan Manfaat a. Tujuan i. Dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dalam memberikan pendidikan dan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus ii. Memberikan

pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pendidik tentang anak berkebutuhan khusus b. Manfaat

3. 3. 3 i. Menjadikan masyarakat lebih paham tentang pendidikan dan penanganan anak berkebutuhan khusus ii. Pendidik akan lebih luas

wawasan pengetahuannya tentang anak berkebutuhan khusus kebutuhan pendidikan dan pelayanannya.

4. 4. 4 BAB II PEMECAHAN MASALAH Berdasarkan hasil survey dan

penjaringan ABK di kecamatan Parungpanjang (Hasil Survey Terlampir), dari 245 ABK yang terjaring pada tahun 2012 sekitar 117 sudah

menikmati pendidikan pada sekolah khusus maupun sekolah inlusif sedangkan 128 masih belum bersekolah dengan alasan berbagai macam diantaranya ; pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi ABK, masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat tentang ABK, kendala jarak dan biaya bagi orang tua dengan ABK. A. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah Untuk pemecahan masalah ini dilakukan dengan beberapa

langkah, pertama melakukan survey dan juga konsultasi dengan para ahli terutama yang berkaitan dengan ABK yaitu pengawas SLB, guru yang berpengalaman dan juga beberapa nara sumber lain yang diperlukan, setelah langkah pertama dilaksanakan dan mendapatkan hasil maka di buatlah proposal yang ditujukan kepada lingkungan atau lembaga yang diharapkan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi ABK, bila disetujui maka di tentukan kapan pelaksanaan dilakukan, saat

pelaksanaan sosialisasi menggunakan alat bantu sesuai dengan

sehingga hasil yang didapat lebih maksimal. C. Alat Dan Instrumen Yang Digunakan Penggunaan alat dan instrumen secara sederhana dengan laptop untuk kumpulan data, LCD Projector, layar sederhana dan pengeras suara bila

5. 5. 5 ada, dapat pula menggunakan makalah singkat, lembar peraga, lembar pre dan post tes untuk evaluasi. D. Lembaga Yang Menunjang Pelaksanaan sosialisasi ini ditunjang oleh Yayasan Ayahbunda yang menaungi TK dan SLB Ayahbunda yang berlokasi di Jl. Anggur Raya no. 5 Perumnas II Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor.

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. E. Landasan Teori 1. UUD 1945, Pasal 31 : Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 2. UU no. 20

tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional : Pasal 3 : PENDIDIKAN NASONAL berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI

PESERTA DIDIK agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berahlak mulia, sehat, berilmu, MANDIRI dan

menjadi arga negara yang DEMOKRATIS sert bertanggung jawab. Pasal 32 UU no. 20 Tahun 2003 Sisdiknas : Ayat (1) : PENDIDIKAN KHUSUS

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan

dalam mengikuti proses pembelajaran karena KELAINAN fsik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi KECERDASAN dan BAKAT

ISTIMEWA. Ayat (2) : PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,

masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

6. 6. 6 3. UU no. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak : Pasal 48 : Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9

(sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 51 : Anak yang menyandang cacat fsik dan/atau mental diberikan kesempatan

yang sama dan aksessibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. UUD 1945 pasal 28B ayat 2,“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“ UU No 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1, tentang Perlindungan Anak , “Setiap anak berhak

memperoleh pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya“ UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Bab1, Pasal1, Butir14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa: 1. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

7. 7. 7 3. Anak Berkebutuhan Khusus Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. * Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada

umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fsik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara

signifkan mengalami kelainan/ penyimpangan (fsik, mental-intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhkembangannya

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 4. Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus Sosialisasi berdasarkan kaidah KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia) Cetakan Tahun 2009, adalah ; Proses belajar seseorang/kelompok untuk mengenal dan menghayati kebudayaan di masyarakatnya. Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus dapat dijabarkan sebagai Proses belajar seseorang/masyarakat untuk mengenal dan menghayati anak berkebutuhan khusus yang berada di lingkungannya. 5. Masyarakat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Tahun 1990 menjelaskan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia di artikan seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 6. Lingkungan

Pendidikan Setiap anak membutuhkan lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembang. Lingkungan yang dapat mendukung

perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dia miliki. Untuk itu lingkungan pendidikan yaitu, Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat adalah kebutuhan yang sangat penting dalam masa-masa perkembangan dan pertumbuhan anak.

8. 8. 8 BAB III HASIL YANG DICAPAI A. Hasil Sosialisasi Sesuai dengan program Yayasan Ayahbunda bahwa kegiatan ini adalah kegiatan non provit namun tetap berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik, dari beberapa kali pelaksanaan kegiatan sangat baik respon dari para peserta, ada yang awalnya tidak pernah mengetahui krakteristik, klasifkasi dan pendidikan serta pelayanan untuk ABK sekarang paling tidak mereka telah mempunyai dasar yang baik. B. Hasil Dengan Langkah Yang Dilaksanakan Dalam hasil yang telah dicapai terlihat bahwa penggunaan media akan membantu tersampaikan maksud dan juga materi yang disampaikan pembicara, dari penyampaian pengenalan secara umum dan juga penanganan serta berbagai hal yang berkaitan dengan ABK, sedapat mungkin hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dari pembicara. C. Keberhasilan Pelaksanaan Sosialisasi Keberhasilan sosialisasi ini terlihat dari para peserta yang dapat mengemukakan kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara baik lewat pos tes atau tanya jawab, dan yang terpenting adalah dapat menjadi kepanjangan tangan dalam

menginformasikan kepada masyarakat lain agar tidak salah persepsi dan penanganan untuk annak berkebutuhan khusus. D. Efsiensi Pelaksanaan Kegiatan Efsiiensi pelaksanaan kegiatan sangat diperhatikan terutama sekali dari pembiayaan, pembicara tidak meminta dibayar atau

9. 9. 9 pembicara serta asisten ditanggulangi oleh yayasan demikian pula dengan kebutuhan ATK dan foto kopi bila diperlukan. E. Hasil Pemecahan Hasil yang didapat adalah masyarakat dan lingkungan pendidik telah mendapatkan pengetahuan dasar tentang ABK dan dapat pula

menyampaikan kepada lingkungan sekitar tentang hak dan pelayanan serta pendidikan untuk ABK sehingga ABK akan mendapatkan hak, pendidikan dan pelayanannya sesuai dengan Undang-Undang di negara ini.

10.10. 10 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Dari hasil pemaparan diatas maka dapat diambil sebuah simpulan bahwa : Program sosialisasi untuk ABK ini sangat perlu dilaksanakan dengan cakupan yang luas agar ABK mendapatkan hak, pendidikan dan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang yang dibuat negara Indonesia. B. Saran dan Rekomendasi Untuk masyarakat dan para pendidik 1. Lebih memperhatikan dan tanggap lingkungan kepada ABK agar mendapatkan pelayanan dan pendidikan sesuai dengan kondisinya. 2. Menyebarluaskan pengertian, klasifkasi dan pelayanan untuk ABK agar lebih menjangkau daerah yang luas. Untuk Pemerintah secara umum 1. Meningkatkan sarana dan prasarana di SLB dan sekolah Inklusif agar dapat memberikan pendidikan dan pelayanan terbaik 2. Meningkatkan kualitas pendidik di SLB dan Sekolah Inklusif agar lebih profesional dan tanggap pada lingkungan.

11.11. 11 Daftar Pustaka IG.AK. Wardani, dkk, (2011), Pengantar Pendidikan Luar Biasa, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka I Wayan As, S.Si, (2012) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Edisi Revisi, Jakarta: CV. Az Zahra Mahkamah Konstitusi, (2014), UUD 1945,

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_ Peruba han.pdf Tim Penyusun Kamus, PPPB, 1990 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

12.12. 12 Lembar Soal Pre Tes dan Post Tes Jawablah dengan singkat 1. Apa yang dimaksud ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)? 2. Apakah dilingkungan bapak/ibu ada anak berkebutuhan khusus? 3. Sudah mendapat

pendidikankah ABK di lingkungan bapak/ibu? 4. Haruskah ABK itu sekolah? 5. Apakah ABK itu menular?

13.13. 13 Jadwal Kegiatan Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus No

Lembaga Yang mengundang Waktu pelaksanaan Pemateri Jumlah peserta 1 RW 03 Griya Parungpanjang 6 April 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 33 2 RT 02 Griya Parungpanjang 9 April 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 33 3 Paud Al Marjani 17 April 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 26 4 Diniyah Al Marjani 17 April 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 57 5 Paud Al Ikhlas 23 April 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 27 6 RW 02 Perumnas 2 3 Mei 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 80 7 RT 06 Perumnas 2 4 Mei 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 30 8 SMPN 2 Cigudeg Mei 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 30 9 Paud Se Kec-

Parungpanjang Mei 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 70 10 Garuda Keadilan Mei 2014 Titin Sulistiawati, S.Pd 70

Best Practice: Slamet Riyadi, S.Pd

Kepala SD Inpres Kuipons Kabupaten Jayapura Tingkat Nasional Tahun 2011

1. Latar Belakang Masalah

Penulis diangkat sebagai kepala SD Inpres Kuipons sejak tanggal, 8 Januari 2009. sebagai Kepala Sekolah baru, yang pertama kali penulis lakukan adalah melakukan pengamatan dan mendata kondisi SD Inpres Kuipons. Bayangan awal penulis , sekolah yang akan di kelola adalah sekolah yang sudah maju, karena SD Inpres Kuipons ini terletak di pinggir jalan utama Sentani – Kabupaten Sarmi, ternyata kondisi sekolah ini sangat jauh dari harapan penulis.

Hasil pengamatan dan penilaian penulis tentang kondisi SD Inpres Kuipons adalah: a. Dokumen I kurikulum sekolah belum di susun.

b. Sebagian guru belum mempunyai silabus dan RPP (perangkat pembelajaran)

c. Sarana dan prasarana di sekolah masih terbatas bahkan kondisinya sangat memprihatinkan

(ditunjukkan pada gambar 1.1)

Gambar 1.1 Sarana dan Prasarana sekolah SD Inpres Kuipons.

d. Pendekatan pembelajaran lebih banyak didominasi oleh peran guru, dan guru satu- satunya

sumber belajar, selain buku paket.

e. Pembelajaran yang dikembangkan di kelas-kelas lebih ditekankan pada hafalan dan mencari

satu jawaban benar terhadap soal-soal yang diberikan.

f. Dalam kegiatan pembelajaran guru belum mampu menerapkan model, metode atau strategi

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan sehingga kurang mengembangkan daya nalar siswa secara optimal.

g. Dalam proses pembelajaran guru sangat jarang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai

sumber belajar, walaupun materi pelajaran ada kaitannya dengan lingkungan sekolah. h. Jumlah guru tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

i. Perolehan nilai Ujian Nasional masih dibawah standar nasional tahun 2007/2008 ditunjukkan

pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008

NO MATA

1 BAHASA INDONESIA 3,40 8,80 5,49

2 MATEMATIKA 1,50 5,00 3,46

3 IPA 4,50 7,77 5,63

Sumber: Data Sekolah tahun 2008 j. Administrasi sekolah maupun kelas nyaris tidak ada.

k. Kegiatan KKG sekolah belum dimanfaatkan dan dilaksanakan secara optimal.

l. Hubungan Masyarakat/Komite dengan sekolah kurang terjalin dengan harmonis. 2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di SD Inpres Kuipons adalah kurangnya keterlibatan guru dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, hal ini dapat dilihat dari prestasi belajar siswa SD Inpres Kuipons di bawah standar nasional, bahkan tidak diperhitungkan di tingkat kabupaten Jayapura.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di SD Inpres Kuipons tersebut, maka penulis mengambil langkah strategi pemecahan masalah selain funishment dan reward, juga melibatkan pemberdayaan KKG (Kelompok Kerja Guru) di sekolah.

KKG yang dilakukan di sekolah diartikan sebagai Team Pengembang Sekolah yang melakukan kegiatan memetakan kondisi sekolah, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, membuat rencana tindakan penanganan masalah, mengevaluasi pelaksanaan tindakan dan menindak lanjuti hasil evaluasi.

KKG sekolah dapat berfungsi sesuai harapan penulis dalam meningkatkan mutu sekolah, langkah-langkah yang penulis lakukan di KKG sebagai berikut:

3.1 Bagi Guru

a. Merangkul semua guru di SD Inpres Kuipons untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan

mutu layanan pendidikan di sekolah.

b. Menyadarkan dan membimbing guru memahami pentingnya peningkatan mutu layanan

pendidikan bagi siswa.

c. Membentuk pokja-pokja sesuai 8 standar nasional pendidikan (Gbr 1.2)

d. Menyarankan kepada pokja-pokja agar memanfaatkan lingkungan dan sarana yang ada di

sekolah sebagai modal untuk melangkah memperbaiki kondisi sekolah.

e. Membuat agenda pertemuan rutin, khusus hari sabtu (sekitar 2 jam) membahas permasalahan yang ada dan mencari solusinya.

f. Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dimiliki.

g. Mengevaluasi kegiatan.

h. Menindak lanjuti hasil evaluasi. 3.2 Komite / Masyarakat Kampung

a. Merangkul dan beradaptasi dengan Komite/Aparat Kampung untuk menjalin hubungan

harmonis demi memfasilitasi untuk kemajuan memperbaiki sarana prasara di sekolah tersebut.

b. Mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali mengevaluasi kekurangan dari sarana dan

prasarana sekolah.

c. Komite / Masyarakat ikut andil dalam mengembangkan perbaikan sekolah.

BAB II PEMBAHASAN 1. Alasan Pemilihan Strategi Pemecahan Masalah

KKG sekolah dipilih sebagai salah satu alternative untuk mengatasi masalah. Karena kondisi SD Inpres Kuipons sebelum penulis menjadi Kepala sekolah hubungan guru satu dengan yang lainnya kurang harmonis. Selain itu program sekolah juga hanya sebatas wacana dan merupakan ide kepala sekolah saja. Sementara pengelolaan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah tanpa melibatkan guru yang ada. Selain itu melalui KKG sekolah guru-guru juga mencari alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi kondisi sekolah. Pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) merupakan pendekatan yang kami gunakan. Dalam pendekatan pembelajaran PAIKEM, guru dapat memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

menumbuhkan motivasi untuk memperkaya nilai-nilai hasil belajar guna dapat meningkatkan pemahaman dan peningkatan materi pelajaran. (Sarman, 2005).

Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar mengarahkan anak pada peristiwa atau keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang alami sehingga lebih nyata, lebih faktual dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat nyata yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan lingkungan ini adalah: (1) menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak; (2) memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna (meaningful learning); (3) memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian anak; (4) kegiatan belajar akan lebih menarik bagi anak; dan (5) menumbuhkan aktivitas belajar anak (learning aktivities). (Badru Zaman, dkk. 2005)

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama menjadi Kepala SD Inpres Kuipons, guru-guru di SD Inpres Kuipons dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sangat jarang. Guru lebih sering menyajikan pelajaran di dalam kelas walaupun materi yang disajikan berkaitan dengan lingkungan sekolah. Sebagian besar guru mengaku enggan mengajak siswa belajar di luar kelas, karena alasan susah mengawasi. Selain itu ada guru yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa dan tidak tahu dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Untuk mengatasi hal itu perlu adanya penyadaran dan pemahaman melalui diskusi kelompok diantara para guru mata pelajaran dan guru kelas dalam bentuk KKG untuk mendiskusikan masalah pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.

Dalam kegiatan diskusi tersebut para guru bisa membagi pengalaman dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Penelitian Nur Mohamad (dalam Ekowati, 2001) menunjukkan diskusi kolompok memiliki dampak yang amat positif bagi guru yang tingkat pengalamannya rendah maupun yang tingkat pengalamannya tinggi.

Guru yang tingkat pengalamannya tinggi akan menjadi lebih matang dan bagi guru yang tingkat pengalamannya rendah akan menambah pengetahuan. Keunggulan diskusi kelompok melalui KKG adalah keterlibatan guru bersifat holistik dan konprehensif dalam semua kegiatan. Dari segi lainnya guru dapat menukar pendapat, memberi saran, tanggapan dan berbagai reaksi sosial dengan teman seprofesi sebagai peluang bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman.

persoalan tersebut. Diskusi kelompok adalah suatu kegiatan belajar untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Hasil atau Dampak Yang Dicapai dari Strategi Yang Dipilih

Berdasarkan pengamatan dan supervisi yang dilakukan penulis, setelah melalui tahapan tindakan dalam upaya memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam pembelajaran, membawa hasil/dampak sebagai berikut:

a. Guru menyadari dan memperoleh banyak manfaat dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar diantaranya: (1) lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas dan kebenarannya lebih akurat; (2) proses pembelajaran dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar; (3) belajar akan lebih bermakna (meaningful learning), sebab siswa dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya; (4) aktifitas siswa akan lebih meningkat dengan memungkinkannya menggunakan berbagai cara seperti proses mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan sesuatu, menguji fakta, dan sebagainya; (5) dapat dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi para siswa, seperti cinta akan lingkungan (Udin S W dkk, 2005).

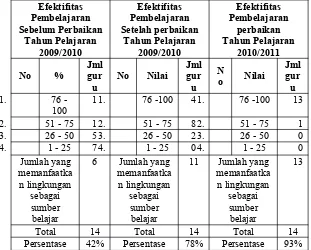

Perolehan data supervisi KKG sekolah sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan, dapat dilihat pada Tabel. 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perolehan data supervisi KKG Sekolah sebelum dan sesudah perbaikan.

Efektifitas