0 LAPORAN KEGIATAN

KAJIAN ISU-ISU AKTUAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2013

PENYUSUNAN SYSTEM MODELLING

MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN

BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Oleh: Ening Ariningsih Agus S. Somantri

Hermanto Sri Hery Susilowati

Atien Priyanti Wisri Puastuti I Putu Wardana Nuning Argo Subekti

Puspitasari Sabilal Fahri Idrus Hasmi Agung Prabowo Uning Budiharti Mewa Ariani

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN

PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERTANIAN

1

PENYUSUNAN SYSTEM MODELLING MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

Undang-Undang tentang Pangan tersebut juga mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah tanah air, secara berkelanjutan, dengan seoptimal mungkin memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan, budaya dan kearifan lokal.

Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, bahkan berpotensi untuk memasok bagi kebutuhan pangan global. Oleh karena itu, arah dan kebijakan ketahanan pangan harus didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi segenap rakyatnya dalam kerangka kemandirian pangan. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan bahwa Kemandirian Pangan sebagai “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”.

Dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan sumber daya pangan lokal memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai bahan komplementer maupun substitusi pengganti beras atau bahan pangan lain yang sampai saat ini masih harus diimpor. Banyak faktor yang mempengaruhi proses untuk tercapainya kemandirian pangan baik dilihat dari perilaku masyarakat, peran pemerintah,

2 ketersediaan unsur pendukung pembangunan pertanian lainnya. Oleh karena itu, analisis kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal perlu disusun, dan di antaranya adalah melalui sistem modeling dengan indikator yang dapat diukur secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat disimulasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan.

“Analisis Kebijakan Kemandirian Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui Pendekatan Systems Modelling” ini disusun oleh Tim Modelling lintas instansi dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (PSEKP, BBP2TP, Puslitbangtan, Puslitbanghort, BB Mektan, dan BB Pasca Panen) berdasarkan SP Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 1003/KP.340/I.7/08/2013. Penyusunan model dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk melalui kegiatan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh peneliti-peneliti senior Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk memperoleh masukan-masukan yang digunakan untuk perbaikan model. Setelah melalui berbagai penyempurnaan system modelling ini dipresentasikan pada Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia Ke-33 di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 21 Oktober 2013 oleh Ketua Tim Modelling Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Kegiatan penyusunan model ini diawali dengan pertemuan-pertemuan yang dimaksudkan untuk konsolidasi tim, menyamakan persepsi anggota tim, dan mendiskusikan apa dan langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan model ini, sehingga sampai pada rencana kerja Tim (Lampiran 1) sebagai acuan kerja pada waktu konsinyasi penyusunan model. System Modelling sebagai hasil dari konsinyasi tersebut (Lampiran 2) kemudian disampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh peneliti-peneliti senior Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian untuk memperoleh masukan-masukan yang digunakan untuk perbaikan model. Kegiatan Focus Group Discussion ini dipimpin oleh Kepala Pusat Sosial Ekonomi Pertanian.

Berdasarkan masukan-masukan yang diterima pada waktu Focus Group Discussion tersebut Tim melakukan perbaikan model (Lampiran 3) yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Modelling Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Dr. Agung Hendriadi, yang kemudian disempurnakan dan

3 dipresentasikan pada Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia Ke-33 di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 21 Oktober 2013 oleh Ketua Tim Modelling Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Makalah dan bahan presentasi dengan judul “Analisis Kebijakan Kemandirian Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Systems Modelling” tersebut disajikan berturut-turut pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

Kesimpulan dari model tersebut, berdasarkan kondisi eksisting dari pola pangan nasional yang ada saat ini, maka analisis kebijakan untuk menuju kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal didasarkan atas elemen-elemen pembangun tercapainya ketahanan pangan nasional yaitu: a) konsumsi (beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, b) diversifikasi pangan, c) perubahan perilaku konsumsi, d) akses pangan, e) ketersediaan pangan, f) neraca pangan, g) produksi, h) impor, i) harga pangan, j) ekstensifikasi, k) intensifikasi, l) daya beli masyarakat, m) distribusi pangan, n) penyuluhan/alses informasi, o) keamanan pangan, dan p) daya saing. Dalam proses analisis kebijakan, dikategorikan ke dalam tiga subsistem, yaitu: subsistem ketersediaan, subsistem konsumsi dan subsistem pemanfaatan pangan yang dimanifestasikan dalam peningkatan daya saing pangan, dan subsistem akses pangan.

Rekomendasi yang disarankan berdasarkan dinamika sistem untuk kebijakan dalam rangka menuju sistem ketahanan dan kemandirian pangan nasional berbasis sumber daya lokal adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui intensifikasi sebesar 5% (Kacang, sayur dan buah), melalui penggunaan benih berkualitas, adopsi pupuk berimbang, pengairan yang cukup dan penerapan sistem mutu (GAP dan GHP) serta ekstensifikasi dan rehabilitasi lahan sebesar 5% (sayur dn buah) melalui pembukaan lahan pertanian;

2. Meningkatkan daya saing produk pangan sebesar 20% melalui peningkatan preferensi, mutu, harga, akses informasi, keamanan pangan, akses air bersih, dan penyebaran informasi;

3. Peningkatan akses pangan sebesar 10% melalui peningkatan sarana jalan, penambahan sarana listrik, perbaikan sarana prasarana distribusi secara berkala dan perbaikan sarana pasar;

4 4. Peningkatan kerjasama (sinergi) antar sektor dan lembaga terkait dalam

5 Lampiran 1. Rencana Kerja Tim Sistem Modelling Kemandirian Pangan

17 Lampiran 2. Bahan Presentasi System Modelling Mendukung Kemandirian Pangan

Berbasis Sumberdaya Lokal pada Focus Group Discussion, PSE-KP, 30 September 2013

24

25

26

27

29 Lampiran 3. Bahan Presentasi System Modelling Mendukung Kemandirian Pangan

43 Lampiran 4. Makalah Analisis Kebijakan Kemandirian Pangan Berbasis

Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Systems Modelling

ANALISIS KEBIJAKAN KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA

LOKAL MELALUI PENDEKATAN SYSTEMS MODELLING1)

Agung Hendriadi2)

Abstrak

Kemandirian Pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Analisis kebijakan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal berdasarkan dinamika sistem, merupakan upaya untuk merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan berdasarkan simulasi-simulasi yang diarahkan pada keberpihakan pemerintah terhadap pelaku utama produsen pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan. Melalui proses analisis kebijakan yang dikategorikan ke dalam tiga subsistem (subsistem ketersediaan, konsumsi-peningkatan daya saing pangan, dan akses pangan), maka kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal dapat dicapai melalui upaya: a) Peningkatkan ketersediaan pangan (kacang-kacangan, buah, dan sayuran) melalui intensifikasi sebesar 5 % dan ekstensifikasi untuk buah dan sayuran sebesar 5%, b) Peningkatan daya saing (preferensi, mutu, harga, akses informasi, keamanan pangan, akses air bersih, dan penyebaran informasi) produk pangan sebesar 20%, c) Peningkatan akses pangan sebesar 10% melalui peningkatan sarana jalan, listrik, sarana prasarana distribusi dan pasar, dan d) Peningkatan kerjasama (sinergi) antar sektor dan lembaga terkait dalam pencapaian kemandirian, kedaulatan dan/atau ketahanan pangan

PENDAHULUAN

Pembangunan pangan perlu senantiasa mendapatkan prioritas pembangunan nasional untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kedaulatan pangan dan kemandirian pangan merupakan dua komponen utama untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang disertai dengan sistem keamanan pangan (food security) akan mewujudkan sistem _____________________________________________

1) Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia ke-33, Padang 21-22

Oktober 2013.

44 ketahanan pangan baik dalam perspektif individual atau perseorangan maupun masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif serta berkelanjutan.

Indonesia adalah sebuah negara agraris yang besar dan kaya, terbukti dengan kinerjanya di bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian pada skala internasional. Data tahun 2010 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dalam hal produksi minyak sawit (CPO) yang mencapai 21 juta ton, peringkat kedua untuk produksi karet dan lada dengan produksi masing-masing 2,7 juta ton dan 80 ribu ton, peringkat ketiga untuk padi dan kakao dengan produksi masing-masing 64,33 juta ton lebih dan 800 ribu ton. Sementara untuk komoditas jagung, kelapa dan kopi Indonesia menduduki peringkat keempat dunia, dengan produksi masing-masing 17,62 juta ton, 3,16 juta ton dan 0,79 juta ton. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ke-10 untuk produksi kedelai, sekalipun tanaman kedelai sejatinya bukan tanaman yang sangat cocok di tanam di daerah tropis seperti Indonesia. Sebagian prestasi produksi komoditas tersebut diikuti dengan capaian ekspor untuk komoditas yang bersangkutan dengan volume dan nilai ekspor yang cukup besar, seperti ekspor CPO mencapai US$ 15,1 milyar pada tahun 2010, karet mencapai US$ 7,5 milyar dan kakao serta kopi masing-masing US$ 1,64 milyar dan US$ 0,81 milyar. Dari perspektif yang lain, sektor pertanian Indonesia telah berhasil menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat hingga mencapai swasembada untuk berbagai bahan pangan dan bahan baku industri di dalam negeri, seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging ayam, telur dan berbagai komoditas perkebunan. Namun, untuk keberlanjutan swasembada tersebut juga merupakan suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan (PPHP, 2012).

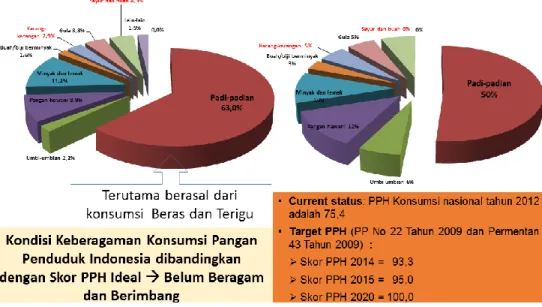

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia apabila dipantau dengan menggunakan ukuran melalui Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut: Skor PPH Indonesia periode 2009-2011 mengalami fluktuasi mulai dari 75,7; pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada tahun 2010, kemudian turun lagipada tahun 2011 menjadi 77,3 dan tahun PPH tahun 2012 bahkan mengalami penurunan menjadi 75,4. Hal ini disebabkan di antaranya adalah oleh masih rendahnya konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah. Bahkan konsumsi kelompok

padi-45 padian masih sangat besar dengan proporsi sebesar 58,4 persen. Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi seimbang serta diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terhadap produk impor, antara lain gandum dan terigu. Sementara itu, konsumsi bahan pangan lainnya dinilai masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi, pangan hewani, sayuran dan aneka buah.

Secara umum upaya pelaksanaan program kemandirian pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat.

Menurut data BPS tahun 2011, Indonesia memiliki penduduk sebesar 242,3 juta jiwa. Jumlah ini menyebabkan kebutuhan pangan, terutama beras semakin besar.Dalam komponen pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia, beras mempunyai bobot paling tinggi. Oleh karena itu, inflasi nasional sangat dipengaruhi oleh perubahan harga beras (Sutomo, 2005). Beras mempunyai peran yang strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional (Suryana et al., 2001). Tahun 2011, konsumsi beras perkapita nasional sebesar 139,15 kg/kapita/tahun (BKP, 2012). Jika angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk sebesar 242,3 juta jiwa, maka angka kebutuhan beras nasional mencapai 33,72 juta ton/tahun.

Permintaan terhadap beras di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari adanya perubahan pola konsumsi pangan pokok nasional. Data menunjukkan, pada tahun 1954 pemenuhan pangan pokok beras mencapai 53,5% dan pangan non beras sebesar 46,5%. Gencarnya program swasembada beras dan modernisasi gaya hidup telah merubah konsumsi pangan non beras menjadi beras dan terigu. Pada tahun 2010,konsumsi beras naik menjadi 78,04%, dan konsumsi pangan non beras nyaris hilang dan digantikan oleh terigu sebagai sumber karbohidrat setelah beras sebesar 14,73%.

46 Sumber daya pangan lokal memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan komplementer maupun substitusi pengganti beras dalam mewujudkan kemandirian pangan. Banyak faktor yang mempengaruhi proses untuk tercapainya kemandirian pangan baik dilihat dari perilaku masyarakat, peran pemerintah, ketersediaan unsur pendukung pembangunan pertanian lainnya. Oleh karena itu, analisis kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal perlu disusun, dan di antaranya adalah melalui sistem modeling dengan indikator yang dapat diukur secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat disimulasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan.

KONSEP KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah dan mutu; memenuhi standar aman, yaitu: beragam, bergizi, merata, dan terjangkau (B2SA); tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, pangan dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan (konsumsi) pangan dapat tercapai apabila didukung oleh ketersediaan sumberdaya lahan, air, sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, maupun budaya serta dukungan kebijakan ekonomi dan pangan serta kebijakan otonomi dan desentralisasi sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh yaitu sehat, aktif, dan produktif (Pemerintah Indonesia, 2009). Namun demikian tentu saja ketahanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis luar negeri dan dalam negeri di antaranya jumlah penduduk, kinerja ekonomi, dinamika pasar, dan terjadinya bencana (Gambar 1).

47 Gambar 1. Konsep dan aspek yang terkait dengan ketahanan pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ketahanan pangan tidak melihat darimana pangan tersebut dihasilkan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan. Dalam ketahanan pangan suatu negara akan dikatakan “AMAN“, apabila mampu memenuhi pangannya tanpa dia memproduksi sendiri pangan tersebut. Artinya suatu negara boleh menggantungkan pemenuhan pangannya terhadap negara lain melalui mekanisme pasar. Konsep Ketahanan Pangan tersebut telah menyebabkan kebijakan pangan Indonesia saat ini cenderung sangat bergantung pada impor dan telah meminggirkan para petani pangan. Dalam hal ini produsen pangan utama. Petani dipaksa oleh sistem dan paradigma yang berorietasi pada keuntungan dan berorientasi uang. Akhirnya, petani dikondisikan untuk masuk ke dalam pasar produk pertanian yang tanggap terhadap perkembangan harga.

48 Berbasis kondisi pemahaman ketahanan pangan yang tidak berpihak pada pelaku utama produsen pangan, maka arah dan kebijakan ketahanan pangan harus didorong untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam kerangka kemandirian pangan. Dalam hal ini, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan mendifinisikan:

“Kemandirian Pangan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat”.

Di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis sumberdaya lokal, Indonesia juga harus mempersiapkan diri dalam menyongsong implementasi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA ) 2015 yang tinggal kurang dari 2 tahun lagi. Konsep Utama dari MEA atau AEC adalah menciptakan ASEAN SEBAGAI SEBUAH PASAR TUNGGAL dan kesatuan basis produksi dimana terjadi aliran yang bebas

atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Dengan Pemberlakuan MEA diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Terdapat empat pilar dari pemberlakuan MEA yaitu: 1) Menjadikan ASEAN sebagai Pasar Tunggal dan Pusat Produksi; 2) Menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif; 3) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang; dan 4) Menjadikan ASEAN terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Dunia usaha yang tergabung didalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA), sejak tahun 2010 sampai saat ini telah mengidentifikasi komoditas pangan unggulan/prioritas termasuk memanfaatkan sumber daya genetik pangan lokal yang dapat dikembangkan produksinya di dalam negeri, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian dapat mensuplai pangan dunia. Program tersebut oleh Kadin Indonesia diberi nama FEED INDONESIA FEED THE WORLD (FIFTW), yang kegiatannya

49 dilaksanakan secara teratur setiap dua tahun sekali. Komoditas unggulan yang telah diidentifikasi sebanyak 20 komoditas yang dikelompokan ke dalam 4 kelompok, yaitu:

a. Kelompok I: 5 komoditas pangan strategis dan pendukung diversifikasi pangan: beras, jagung, kedele, gula dan singkong.

b. Kelompok II: 6 komoditas unggulan ekspor, yaitu kelapa sawit, teh, kopi, kakao, udang dan tuna.

c. Kelompok III: 3 komoditas pendukung perbaikan gizi masyarakat : daging, susu dan hortikultura.

d. Kelompok IV: 6 komoditas buah-buahan lokal terpopuler dan khas daerah tropis: mangga, pisang, salak, manggis, jeruk dan sirsak.

Sebagaimana digambarkan dalam the Food System Concept Diagram, with the Addition of Drivers And Feedbacks (Ericksen, 2009) bahwa natural driver (di antaranya adalah perubahan tanaman penutup lahan dan tanah, atmosfir, iklim, ketersediaan dan kualitas air, ketersediaan dan siklus nitrisi, biodifersiti, salinitas), socioeconomic driver (perubahan demografi, ekonomi, sosial politik, budaya, sains dan teknologi) yang menghasilkan driver interactions akan mempengaruhi kegiatan dalam sistem pembangunan pangan dan sistem pengolahan pangan yang memberikan kontribusi pada social welfare yang saling mempengaruhi terhadap aspek food security yang mencakup food utilization, food access, dan food availability dimana food security akan mempengaruhi secara timbal balik dengan aspek kesehatan lingkungan (Gambar 2).

50 Gambar 2. The Food System Concept Diagram, With the Addition of Drivers and

Feedbacks (Ericksen, 2009)

PRINSIP DINAMIKA SISTEM (SYSTEMS MODELLING) DALAM ANALISIS KEBIJAKAN KEMANDIRIAN PANGAN

Dinamika sistem didasari oleh berpikir sistem (system thinking) yang merupakan salah satu konsep dasar dalam memahami dan melakukan analisis terhadap sistem (Bloom, 2008). Implementasi prinsip berpikir sistem pada sistem produksi kedelai nasional memfokuskan pada bagaimana sistem produksi kedelai nasional dipelajari secara berkaitan dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu sistem. Pada prinsipnya, seperangkat elemen atau unsur sistem dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal saling berinteraksi untuk menghasilkan perilaku, di mana elemen tersebut adalah sebuah bagian tertentu yang terdiri atas individu (pelaku produksi pangan), dan tiga subsistem lainnya yaitu, subsistem ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

Melalui proses berpikir sistem ini dapat dipelajari kaitan-kaitan (linkages), interaksi, dan proses antara elemen-elemen yang membangun sistem produksi kedelai nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan dengan model berpikir secara sistem ini, dapat efektif untuk menyelesaikan permasalahan pada

51 sebagian besar tipe permasalahan khususnya permasalahan terkait dengan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kemandirian pangan nasional.

Subsistem ketersediaan pangan terdiri atas: produksi pangan (intensifikasi dan ekstensifikasi), impor, cadangan pangan, dan bantuan pangan. Subsistem akses pangan terdiri atas: disntribusi, daya beli, transportasi, infrastruktur pasar, pendapatan, dan pengeluaran untuk konsumsi. Sedangkan subsistem pemanfaatan pangan terdiri atas perilaku kesehatan masyarakat, higiene, sanitasi, kualitas air bersih, serta mutu dan keamanan pangan.

Gambar 3. Keterkaitan antar sistem dalam dinamika sistem analisis kebijakan untuk ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal

Kebijakan adalah petunjuk-petunjuk (directives) yang dikeluarkan dan

disebarluaskan (oleh pemerintah) dengan tujuan: 1) Menciptakan serta membangun iklim dan kondisi yang perlu untuk mendukung (to facilitate) pelaksanaan strategi dan 2) Memberikan kepastian kepada unsur-unsur dunia usaha, masyarakat luas, dan penyelenggara pemerintahan; tentang arah, ruang lingkup, dan tingkat keleluasaan masing-masing di dalam memilih upaya yang berkaitan dengan strategi tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip dinamika

52 1. Model yang memenuhi syarat dan mampu dijadikan sarana analisis untuk merumuskan (merancang) kebijakan haruslah merupakan suatu wahana untuk menemukan jalan dan cara intervensi yang efektif dalam suatu sistem (fenomena).

2. Melalui jalan dan cara intervensi inilah perilaku sistem yang diinginkan dapat diperoleh (perilaku sistem yang tidak diinginkan dapat dihindari).

Dengan demikian, model yang dibentuk untuk tujuan analisis kebijakan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Karena efek suatu intervensi (kebijakan), dalam bentuk perilaku, merupakan suatu kejadian berikutnya; maka untuk melacaknya, unsur (elemen) waktu perlu ada (dynamic);

2. Mampu mensimulasikan bermacam intervensi dan dapat memunculkan perilaku sistem karena adanya intervensi tersebut;

3. Memungkinkan mensimulasikan suatu intervensi yang efeknya dapat

berbeda secara dramatik: (1) dalam konteks waktu (efek jangka pendek

vs jangka panjang, trade off in time), dan (2) dalam konteks sektoral (efek memperbaiki performance suatu sektor yang berakibat memperburuk performance sektor yang lain, trade off between sectors); disebut dengan istilah dynamic complexity (kompleksitas dinamik);

4. Perilaku sistem di atas dapat merupakan perilaku yang pernah dialami dan teramati (historis) ataupun perilaku yang belum pernah teramati (pernah dialami tetapi tidak teramati atau belum pernah dialami tetapi kemungkinan besar terjadi); dan

5. Mampu menjelaskan mengapa (why) suatu perilaku tertentu (transisi yang

sukar misalnya) dapat terjadi.

DINAMIKA SISTEM DALAM ANALISIS KEBIJAKAN KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Kerangka pikir dinamika sistem dalam analisis kebijakan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal adalah dalam aspek kebijakan dalam perencanaan penyediaan pangan nasional dan dalam perencanaan konsumsi melalui diversifikasi pangan melalui pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

53 Kebiajkan kemandirian pangan berbasis lokal ini akan dipengaruhi oleh sumber daya (lahan, teknologi, dan sarana-prasarana), impor maupun cadangan makanan, akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: gap konsumsi (merupakan selisih antara konsumsi aktual dan konsumsi ideal) dan gap ketersediaan (merupakan selisih antara ketersediaan aktual dengan ketersediaan ideal). Ketersediaan pangan dan konsumsi pangan akan mempengaruhi tingkat akses masyarakat terhadap pangan yang dibutuhkan. Sedangkan perencanaan konsumsi pangan dapat dilakukan di antaranya melalui perencanaan pola diversifikasi pangan. Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh perilaku produksi pangan nasional (Gambar 4).

Gambar 4. Kerangka pikir analisis kebijakan berbasis sumber daya lokal berdasarkan dinamika sistem

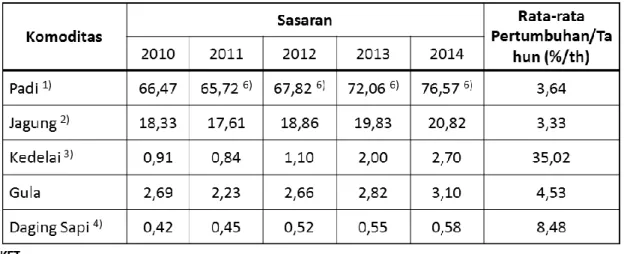

Kemandirian pangan sangat bergantung pada aspek ketersediaan pangan yang dipengaruhi oleh subsistem produksi nasional. Tabel 1 menyajikan Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Lima Komoditas Pangan Utama 2011 – 2014.

54 Tabel 1. Target Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Lima Komoditas

Pangan Utama 2011 – 2014

Fenomena produksi tanaman pangan nasional, khususnya padi dan jagung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, untuk kedelai pada tahun terakhir (2012 ke tahun 2013) sedikit menurun (Gambar 5). Sedangkan untuk produksi buah dan sayuran dari tahun 2002 sampai 2012 menunjukkan fluktuasi yang cukup nyata, khususnya untuk komoditas sayuran pada tahun 2009 ke 2010 menurun drastis, namun dua tahun berikutnya (2011 dan 2012) menunjukkan peningkatan.

55 Produksi pangan nasional yang cukup tinggi ternyata belum mampu mengimbangi konsumsi pangan ideal sesuai dengan pola pangan harapan (PPH) di antaranya selain tingginya jumlah penduduk juga belum beragamnya pola konsumsi masyarakat. PPH di Indonesia masih 75 di bawah PPH ideal 100 (Gambar 6).

Gambar 6. Gambaran umum kondisi eksisting dan kondisi ideal PPH

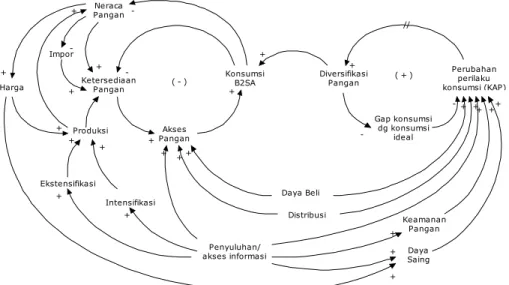

Berdasarkan kondisi eksisting dari pola pangan nasional yang ada saat ini, maka untuk menuju pada pola pangan harapan yang ideal, maka terdapat elemen-elemen yang perlu mendapatkan perhatian yang dimanifestasikan dalam causal loop. Elemen atau unsur yang terkait dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan PPH ideal yang merupakan salah satu indikator tercapainya kemandirian pangan nasional adalah: a) konsumsi (beragam, bergizi, merata, dan terjangkau atau B2SA), b) diversifikasi pangan, c) perubahan perilaku konsumsi, d) akses pangan, e) ketersediaan pangan, f) neraca pangan, g) produksi, h) impor, i) harga pangan, j) ekstensifikasi, k) intensifikasi, l) daya beli masyarakat, m) distribusi pangan, n) penyuluhan/akses informasi, o) keamanan pangan, dan p) daya saing. Hubungan sebab akibat (causal loop) antar unsur yang terkait diwujudkan dalam Gambar 7.

56 Ketersediaan Pangan Akses Pangan Konsumsi

B2SA DiversifikasiPangan

Perubahan perilaku konsumsi (KAP) Daya Beli Distribusi // Penyuluhan/ akses informasi Produksi Daya Saing Keamanan Pangan ( - ) ( + ) Neraca Pangan Intensifikasi Ekstensifikasi Impor Harga -+ + + + + -+ + + -+ + + + + + + + + + + + + + + -Gap konsumsi dg konsumsi ideal -+

Gambar 7. Causal loop analisis kebijakan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal

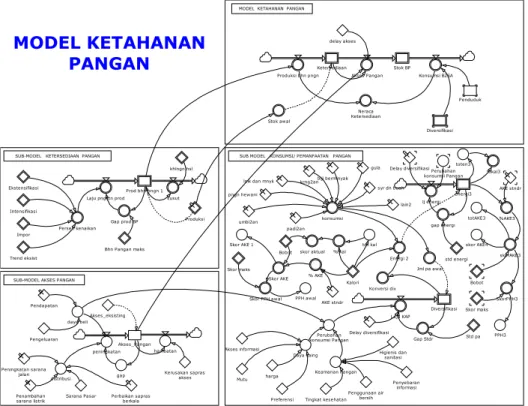

Berdasarkan causal loop model ketahanan pangan yang telah disusun, dalam proses penyusunan analisis kebijakan, disusun diagram stock and flow (Gambar 8) yang dikategorikan ke dalam tiga subsistem sebagaimana telah disampaikan dalam kerangka pikir, yaitu: subsistem ketersediaan, subsistem konsumsi dan pemanfaatan pangan, dan subsistem akses pangan. Gambaran secara menyeluruh dari masing-masing subsistem model ketahanan pangan disajikan pada Gambar 8. Stock and flow inilah yang selanjutnya dideskripsikan dengan dukungan data riil didukung dengan analisis kualitatif berdasarkan diskusi dan focus group discussion (FGD) dengan stakeholders dan pelaku pembangunan pangan untuk disimulasikan sehingga menghasilkan kebijakan yang ideal untuk dapat diterapkan pada masyarakat sesuai dengan lingkungan strategis dan kondisi masyarakat.

57

SUB MODEL PPHSUB MODEL KONSUMSI/ PEMANFAATAN PANGAN MODEL KETAHANAN PANGAN

MODEL KETAHANAN PANGAN

SUB-MODEL KETERSEDIAAN PANGAN

SUB-MODEL AKSES PANGAN

umbi2an pngn hewani kcng2an syr dn buah biji berminyak lmk dan mnyk gula lain2 AKE stndr % kal % AKE Bobot Skor AKE Skor maks Skor PPH awal Delay diversifikasi Kalori konsumsi PPH awal Diversifikasi Laju KAP Gap Stdr Std pa Ketersediaan Akses Pangan Penduduk Produksi bhn pngn Jml pa awal Konversi div Energi 2 Skor maks Skor AKE 1 padi2an tot kal skor aktual energi3 lj energi Delay diversifikasi gap energi std energi toten3 %kal3 %AKE3 AKE stndr Bobot skorAKE3 totAKE3 SkorPPH3 PPH3 skor AKE4 Daya saing Keamanan Pangan Mutu

Preferensi Tingkat kesehatan

Penyebaran informasi Perubahan konsumsi Pangan harga Higienis dan sanitasi Produksi Persen kenaikan Intensifikasi Ekstensifikasi Impor Perubahan konsumsi Pangan Trend eksist Prod bhn pngn 1 Laju pngktn prod Gap prod BP Bhn Pangan maks susut khlngn hsl Stok BP Konsumsi B2SA delay akses Penggunaan air bersih Stok awal Akses informasi Neraca Ketersediaan Diversifikasi Akses_Pangan Akses_eksisting Penambahan sarana listrik Pendapatan Peningkatan sarana jalan gap peningkatan hambatan Kerusakan sapras akses Perbaikan sapras berkala daya beli distribusi Sarana Pasar Pengeluaran

Gambar 8. Diagram stock and flow dinamika sistem analisis kebijakan dalam mencapai ketahanan angan berbasis sumber daya lokal

Analisis dinamika sistem nasional dilaksanakan dengan beberapa asumsi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Sub Model Ketersediaan Pangan: Laju kenaikan produksi semua kelompok bahan pangan existing diambil berdasarkan data 5 tahun terakhir (2007 – 2012) dan besarannya dianggap tetap.

2. Sub Model Konsumsi:

a. Kondisi eksisting preferensi (kecenderungan masyarakat terhadap pangan B2SA/beragam bergizi, seimbang dan aman) 50%, mutu (kualitas pangan yang tersedia di pasaran) 50%, harga/keterjangkauan masyarakat 70%, akses infomasi 50%.

b. Kondisi eksisting keamanan pangan yaitu higienis dan sanitasi 55%, tingkat kesehatan masyarakat 80%, penggunaan air bersih 55% (Unicef, 2010), penyebaran informasi 50%.

c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dipakai berdasarkan AKE konsumsi yaitu 2000 Kkal/kapita/hari.

58 e. Laju pertumbuhan penduduk 1,49 %/tahun.

f. Penurunan konsumsi beras 1,625 %/tahun.

Upaya (skenario) yang paling efisien, efektif, dan rasional dilakukan sesuai interkoneksi peubah yang berpengaruh untuk mencapai target yang diinginkan dengan memperhatikan time constraints. Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi eksisting, validitas data dan informasi yang tersedia, analisis lingkungan strategis, dan simulasi model yang telah dibuat, maka diperoleh skenario ideal yang memungkinkan dapat tercapainya Neraca Pangan positif serta target PPH tercapai dan berlanjut (Gambar 9).

Gambar 9. Skenario kebijakan dalam mencapai kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal

Skenario kebijakan yang diharapkan dapat diterapkan untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan adalah dengan melakukan beberapa intervensi terhadap beberapa unsur yang dapat dikendalikan, yaitu terhadap subsistem ketersediaan pangan, daya saing, dan akses pangan. Berkaitan dengan ketersediaan pangan, upaya peningkatannya dapat dilakukan melalui: a) Peningkatan ketersediaan pangan jenis kacang-kacangan, sayur, dan buah sebesar 5% melalui intensifikasi melalui penggunaan benih berkualitas, adopsi pupuk berimbang, pengairan yang cukup dan penerapan sistem mutu (GAP dan GHP), dan b) Peningkatan ketersediaan sayur-sayuran/buah melalui ekstensifikasi

59 dan intensifikasi masing-masing sebesar 5%. Pada subsistem peningkatan unsur daya saing pangan yang diproduksi, dilakukan upaya peningkatan preferensi, mutu, harga, akses informasi, higienis dan sanitasi, serta tingkat kesehatan masyarakat, penggunaan air bersih, dan penyediaan informasi sebesar 100%. Sedangkan untuk peningkatan akses pangan dilakukan dengan upaya peningkatan sarana jalan dan sarana listrik sebesar 30%, perbaikan sarpras berkala 31%, sarana pasar 70%, pendapatan Rp 9.704.806, dan pengeluaran Rp 3.505.170.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kondisi eksisting dari pola pangan nasional yang ada saat ini, maka analisis kebijakan untuk menuju kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal didasarkan atas elemen-elemen pembangun tercapainya ketahanan pangan nasional yaitu: a) konsumsi (beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, b) diversifikasi pangan, c) perubahan perilaku konsumsi, d) akses pangan, e) ketersediaan pangan, f) neraca pangan, g) produksi, h) impor, i) harga pangan, j) ekstensifikasi, k) intensifikasi, l) daya beli masyarakat, m) distribusi pangan, n) penyuluhan/alses informasi, o) keamanan pangan, dan p) daya saing. Dalam proses analisis kebijakan, dikategorikan ke dalam tiga subsistem, yaitu: subsistem ketersediaan, subsistem konsumsi dan subsistem pemanfaatan pangan yang dimanifestasikan dalam peningkatan daya saing pangan, dan subsistem akses pangan.

Rekomendasi yang disarankan berdasarkan dinamika sistem untuk kebijakan dalam rangka menuju sistem ketahanan dan kemandirian pangan nasional berbasis sumber daya lokal adalah:

5. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui intensifikasi sebesar 5% (Kacang, sayur dan buah), melalui penggunaan benih berkualitas, adopsi pupuk berimbang, pengairan yang cukup dan penerapan sistem mutu (GAP dan GHP) serta ekstensifikasi dan rehabilitasi lahan sebesar 5% (sayur dn buah) melalui pembukaan lahan pertanian.

6. Meningkatkan daya saing produk pangan sebesar 20% melalui peningkatan preferensi, mutu, harga, akses informasi, keamanan pangan, akses air bersih, dan penyebaran informasi.

60 7. Peningkatan akses pangan sebesar 10% melalui peningkatan sarana jalan, penambahan sarana listrik, perbaikan sarana prasarana distribusi secara berkala dan perbaikan sarana pasar

8. Peningkatan kerjasama (sinergi) antar sektor dan lembaga terkait dalam pencapaian kemandirian, kedaulatan dan/atau ketahanan pangan

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2013. Laporan Bulanan Data Sosial ekonomi. Edisi 34 Maret 2013

Ericksen. 2009. The Food System Concept Diagram, with the Addition of Drivers and Feedbacks.

Kementerian Pertanian. 2011. Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) tahun 2011. Jakarta: Kementan.

Pemerintah Indonesia. 2012. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pemerintah Indonesia, Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pemerintah Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Suryana, A. 2013. ”Kebijakan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Pengembangan Pangkin untuk Substitusi Raskin di Wilayah Tertentu: Peluang dan Tantangan” disampaikan pada Diskusi: “Percepatan Diversifikasi Pangan melalui Strategi Ganda: Peningkatan Konsumsi dan Penguatan Bisnis Kuliner Pangan Lokal”, 19 September 2013.

61 Lampiran 5. Bahan Presentasi Analisis Kebijakan Kemandirian Pangan Berbasis