EKSTRAKTIF KULIT KAYU SAMAK (Syzygium inophyllum DC.)

SEBAGAI PEWARNA ALAMI KAYU

MUFLIHATI

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Ekstraktif Kulit Kayu

Samak (Syzygium inophyllum DC.) sebagai Pewarna Alami Kayu adalah benar

karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2013

Muflihati

Pewarna Alami Kayu. Dibimbing oleh WASRIN SYAFII, DEDED SARIP NAWAWI dan ISTIE SEKARTINING RAHAYU.

Warna alami kayu merupakan salah satu karakteristik yang menjadikan jenis kayu tertentu sangat menarik secara estetika dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pewarnaan (staining) merupakan salah satu dari proses pengerjaan akhir (finishing) suatu produk kayu. Produk mebelair yang terbuat dari kayu akan diberi warna tertentu dalam pengerjaan akhirnya sehingga menghasilkan warna yang lebih menarik. Saat ini penggunaan pewarna alami dalam industri kerajinan dan mebel semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pewarna alami dari kulit kayu samak dan menguji kualitas warna, sifat fisik, mekanik dan ketahanan terhadap serangan oganisme perusak pada kayu jabon terwarnai.

Pewarna alami diperoleh dengan mengekstrak kulit kayu samak (S.

inophyllum) menggunakan pelarut air, etanol dan campuran air-etanol 3:1, 1:1 dan

1:3 serta diaplikasikan pada kayu jabon dengan menggunakan metode perendaman panas selama 3 jam dan perendaman dingin selama 72 jam. Uji ketahanan luntur warna kayu jabon terwarnai dilakukan dengan merendam kayu dalam air panas, air dingin, larutan sabun teepol, tetesan asam dan dinilai dengan menggunakan metode CIELab.

Pewarnaan kayu menggunakan ekstrak kulit kayu samak terlarut air-etanol 3:1 dengan cara rendaman panas menghasilkan warna yang baik dengan ketahanan luntur yang kecil. Selain dapat mewarnai kayu jabon, ekstrak kulit kayu samak juga dapat meningkatkan ketahanan kayu jabon terhadap serangan organisme perusak kayu yaitu rayap tanah, rayap kayu kering dan jamur pelapuk putih. Adanya katekol sebagai komponen senyawa utama selain dapat mewarnai kayu jabon juga bersifat insektisida terhadap rayap dan antijamur sehingga dapat meningkatkan kelas keawetan kayu jabon. Namun pemberian pewarna dari ekstrak kulit kayu samak ini tidak berpengaruh terhadap sifat fisis (berat jenis dan kerapatan) dan mekanis (MOE, MOR dan kekerasan) kayu jabon.

of Wood. Supervised by WASRIN SYAFII, DEDED SARIP NAWAWI and ISTIE SEKARTINING RAHAYU.

Natural color of the wood is one of the characteristics that make certain types of wood very attractive aesthetically and has a high economic value. Staining is one of the finishing processes on wooden products, to obtain more attractive colors. Nowadays, the use of natural dyes in the handicraft and furniture industry is increasing. The aim of this research is to produce natural dyes from samak bark and to test the quality of the color, the physical properties, the mechanical properties, and the resistance to wood destroying organism of stained jabon wood.

Natural dyes was obtained by extracting samak bark (S. inophyllum) using water , ethanol and water-ethanol mixture (3:1, 1:1 and 1:3 v/v) solvent. The staining process was applied to jabon wood by hot soaking for 3 hours and cold soaking for 72 hours, respectively.. The stained jabon wood performance were evaluated including the color leaching test in hot water, cold water, teepol soap solution, and the color change by acid solution. The color leaching assessed by determination of color changes using the CIELab method, FTIR analysis.

Staining of jabon wood with samak bark extract obtained from water - ethanol ( (3:1 v/v) extraction showed a good coloring performance and high color stability (less leaching ability) . In addition, the resistance of stained jabon wood to biodegradation (termites and fungi) increases significantly. . The catechol as the main component in the extract seems to be compound played, not only, as a natural dye but also as an antitermite and fungi’s growth inhibitor. However, there was not effect of extracts to the physical properties (specific gravity and density) and mechanicals properties (MOE, MOR and hardness) of the stained wood.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

EKSTRAKTIF KULIT KAYU SAMAK (Syzygium inophyllum DC.)

SEBAGAI PEWARNA ALAMI KAYU

MUFLIHATI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul Ekstraktif Kulit Kayu Samak (Syzygium inophyllum DC.) sebagai Pewarna Alami Kayu. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Sains (MSi) pada program studi Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penelitian dan penulisan tesis, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Bapak Prof Dr Ir Wasrin Syafii, MAgr selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Ir Deded Sarip Nawawi, MSc serta Ibu Istie Sekartining Rahayu, SHut MSi selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing, memberi masukan, arahan serta motivasi kepada penulis selama penyelesaian tesis. Kepada Prof Dr Ir Kurnia Sofyan selaku Dosen Penguji Luar Komisi atas kesediannya dan saran yang telah diberikan pada tesis ini. Kedua orang tua terkasih, Ayah (Drs Sabhan A. Rasyid) dan Mama (Rasyiah AR) serta adik-adikku yang telah memberikan doa tak pernah putus dan kasih sayang yang tak terhingga. Suami tercinta (Ir Budi Suriansyah) dan ananda tersayang (Tazkirah Tasya Awaliyah dan Hasbiya Tiara Kamila) atas izin, doa, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan yang telah diberikan. Kementrian Pendidikan Nasional RI (Dirjen Dikti) atas bantuan Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana (BPPS). Kepala Balai Taman Nasional Danau Sentarum beserta staf atas izin dan bantuan bahan penelitian. Rektor Universitas Tanjungpura dan Dekan Fakultas Kehutanan Untan atas izin yang telah diberikan. Laboran dan staf Departemen Hasil Hutan serta sahabat dan rekan-rekan Pascasarjana Mayor Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan Angkatan 2009 atas dorongan semangat dan persahabatannya serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu untuk doa dan dukungannya kepada penulis selama masa studi dan mengerjakan tesis.

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat

Bogor, Januari 2013

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Hipotesis 2 TINJAUAN PUSTAKA

Ekstraktif sebagai Pewarna Alami Pewarna Alami

Pengukuran Warna

Pengolahan Citra (Image Processing) Deskripsi Bahan Yang Diteliti

3 METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian Bahan dan Alat Penelitian Tata Laksana Penelitian 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 5 SIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP xii xiii 1 2 2 2 2 2 3 3 4 6 7 9 10 10 11 11 18 34 35 39 46

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengaruh perbedaan nilai E

Kelas ketahanan kayu terhadap rayap tanah Kelas ketahanan kayu terhadap rayap kayu kering Kelas ketahanan kayu terhadap jamur

Nilai L*, a* dan b* sebelum pewarnaan, setelah pewarnaan dan setelah uji tahan luntur dalam air panas, air dingin, larutan sabun dan tetesan asam

Nilai E pewarnaan dan setelah uji tahan luntur dalam air panas, air dingin, larutan sabun dan tetesan asam

Persen kehilangan berat kayu jabon terhadap rayap tanah, rayap kayu kering dan jamur

Nilai MOE, MOR dan kekerasan kayu jabon

Hasil penapisan fitokimia (kualitatif) ekstrak kulit kayu samak

14 15 15 16 22 23 31 33 34

DAFTAR GAMBAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Ruang warna CIELab Cara kerja flatbed scanner Pohon samak

Jabon

Proses pewarnaan kayu

Pembagian contoh uji tahan luntur

Uji ketahanan kayu jabon terwarnai terhadap organisme perusak kayu Kadar ekstrak kulit kayu samak yang diekstrak dengan menggunakan pelarut air, etanol dan campuran air-etanol

Pyrocatechol

Rata-rata nilai retensi zat warna pada kayu jabon

Kayu jabon sebelum pewarnaan dan kayu jabon setelah pewarnaan Nilai E setelah pewarnaan

Hasil FTIR kayu jabon sebelum dan setelah diwarnai Kayu jabon setelah uji ketahanan luntur dalam air panas

Hasil FTIR kayu jabon setelah diwarnai dan setelah uji kelunturan dalam air panas

Kayu jabon setelah uji ketahanan luntur dalam air dingin

Hasil FTIR kayu jabon setelah diwarnai dan setelah uji kelunturan dalam air dingin

Kayu jabon setelah uji ketahanan luntur dalam larutan sabun

Hasil FTIR kayu jabon terwarnai dan setelah uji kelunturan dalam larutan sabun

Kayu jabon setelah uji ketahanan luntur pada tetesan asam

Hasil FTIR kayu jabon setelah diwarnai dan setelah uji ketahanan luntur terhadap tetesan asam

Hasil FTIR kayu jabon sebelum diwarnai, setelah diwarnai dan setelah uji ketahanan luntur

6 8 9 10 12 12 15 18 19 20 21 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29

DAFTAR LAMPIRAN

1 2 3 4 5Hasil analisa statistik retensi dengan rancangan percobaan faktorial acak lengkap pengaruh komposisi pelarut dan metode rendaman dengan uji lanjut DMRT (Duncan Mulitiple Range Test)

Hasil analisa statistik untuk E dengan rancangan percobaan faktorial acak lengkap pengaruh komposisi pelarut dan metode rendaman dengan uji lanjut DMRT (Duncan Mulitiple Range Test)

Hasil analisa statistik untuk ketahanan kayu jabon terwarnai terhadap organisme perusak kayu dengan rancangan percobaan faktorial acak lengkap pengaruh komposisi pelarut dan metode rendaman dengan uji lanjut DMRT (Duncan Mulitiple Range Test)

Hasil analisa statistik untuk sifat fisis kayu jabon terwanai dengan rancangan percobaan faktorial acak lengkap pengaruh komposisi pelarut dan metode rendaman dengan uji lanjut DMRT (Duncan

Mulitiple Range Test)

Hasil analisa statistik untuk sifat mekanis kayu jabon terwarnai dengan rancangan percobaan faktorial acak lengkap pengaruh komposisi pelarut dan metode rendaman dengan uji lanjut DMRT (Duncan

Mulitiple Range Test)

39

40

41

43

Latar Belakang

Warna alami kayu merupakan salah satu karakteristik yang menjadikan jenis kayu tertentu menjadi sangat menarik secara estetika dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Beberapa jenis kayu yang banyak digunakan dalam industri perkayuan (furniture/mebelair) seperti jati, sonokeling, mahoni dan eboni, selain disenangi karena kekuatan dan keawetannya juga memiliki warna dan corak yang sangat menarik, namun jenis kayu tersebut sekarang sudah semakin langka dan menjadi sangat mahal.

Saat ini, sumber bahan baku industri perkayuan sudah mulai bergeser ke arah pemanfaatan kayu kurang dikenal dan kayu dari hutan rakyat. Salah satu kayu rakyat yang mulai banyak dibudidayakan dan digunakan adalah kayu jabon. Kayu jabon memiliki warna cenderung putih (pucat) dan memiliki keawetan alami yang rendah (Basri dan Karnita 2006), namun berpotensi tinggi karena harganya yang relatif murah dan sifat kayunya yang mudah dibentuk. Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai estetikanya dapat dilakukan dengan pewarnaan.

Pewarnaan (staining) merupakan salah satu dari proses pengerjaan akhir (finishing) suatu produk kayu (Blanford 2007). Produk mebelair yang terbuat dari kayu akan diberi warna tertentu dalam proses pengerjaan akhirnya sehingga menghasilkan warna yang lebih menarik. Penggunaan ekstrak tumbuh-tumbuhan sebagai pewarna alami telah banyak digunakan. Bagian tumbuhan yang umumnya digunakan sebagai pewarna adalah kulit, batang, akar, daun, bunga dan buah dengan kadar dan jenis warna yang bervariasi (Lestari 1997). Zat warna dari bagian tumbuhan dapat diperoleh dengan proses ekstraksi menggunakan pelarut, seperti air (Hamid dan Mukhlis 2005; Suheryanto dan Haryanto 2007; Suheryanto 2010; Vinod et al. 2010), etanol (Kwartiningsih 2009), campuran air dan etanol (Win 2008), campuran air dan metanol (Vinod dan Puttaswamy 2010). Sementara itu hasil penelitian sebelumnya menunjukkan banyak tumbuhan atau bagian tumbuhan berpotensi sebagai pewarna alami, seperti kulit akar mengkudu (Hamid dan Mukhlis 2005), kulit buah manggis (Kwartiningsih 2009), kulit pohon mangga (Win 2008), kulit pohon mahoni (Suheryanto dan Haryanto 2007), kulit pohon Terminalia bellerica dan Albizia lebbeck (Vinod et al. 2010; Vinod dan Puttaswamy 2010) sebagai pewarna tekstil. Campuran ekstrak gambir, serbuk daun sirih dan serbuk biji pinang (Bogoriani dan Putra 2009; Bogoriani 2010), dan kulit pohon kayu jati (Pujiarti dan Kasmudjo 2007) sebagai pewarna kayu.

Salah satu sumber zat warna alami potensial lainnya yang belum diteliti adalah kulit kayu samak (Syzygium inophyllum DC). Prosea (1999) melaporkan bahwa kulit Syzygium sp yang termasuk family Myrtaceae mengandung tanin hingga 28% yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna tekstil dan penyamak. Beberapa jenis syzygium yang digunakan sebagai bahan pewarna alami, antara lain S. cumini (Suabjakyong et al. 2011) dan S. cordatum (Wanyama et al. 2011). Selain sebagai pewarna, S. alternifolium dan S. samarangense telah diteliti oleh Ratnam dan Raju (2008) sebagai antibakteri dan S. jambos (Murugan et al. 2011) sebagai antimikroba.

Berdasarkan pengalaman masyarakat di daerah Danau Sentarum Kalimantan Barat, kulit kayu samak (S. inophyllum) ini secara tradisional digunakan untuk mewarnai kain katun dan menyamak jala menjadi warna merah, coklat hingga kehitaman. Jala yang sudah diwarnai dengan ekstrak dari rendaman kulit kayu samak akan mempunyai kekuatan dan keawetan yang lebih tinggi dibandingkan jala yang tidak di samak.

Perumusan Masalah

Kajian ilmiah tentang pemanfaatan ekstrak kulit kayu samak (S. inophyllum) sebagai zat warna alami untuk pewarnaan kayu masih belum ada, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah kulit kayu samak ini dapat digunakan sebagai pewarna alami pada kayu jabon.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengekstraksi zat warna dari kulit kayu samak dan mengaplikasikannya pada kayu jabon.

2. Menguji kualitas warna, sifat fisik, mekanik dan ketahanan terhadap serangan oganisme perusak pada kayu jabon terwarnai.

3. Menduga komponen senyawa utama yang terdapat dalam ekstrak kulit kayu samak yang berfungsi sebagai pewarna alami.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mendorong pemanfaatan potensi alam yang ada di Indonesia khususnya kulit kayu samak untuk menambah keanekaragaman zat warna.

2. Informasi bagi masyarakat kemungkinan kulit kayu samak dapat mewarnai kayu.

3. Sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hipotesis

Kulit kayu samak mengandung komponen senyawa kimia alami yang dapat diekstrak dan diaplikasikan menjadi pewarna alami yang dapat meningkatkan kualitas warna, sifat fisik, mekanik, dan ketahanan terhadap serangan oganisme perusak pada kayu jabon.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Ekstraktif sebagai Pewarna Alami

Zat ekstraktif merupakan senyawa kimia yang terdapat di dalam sel-sel tumbuhan dan bukan merupakan penyusun utama dinding sel, yang dapat diekstraksi dengan menggunakan pelarut polar dan non polar (Fengel dan Wegener 1995). Menurut Sjostrom (1998), secara kimiawi ekstraktif kayu dapat digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu komponen-komponen alifatik (asam lemak, lemak, lilin, suberin), terpen dan terpenoid, dan fenolik (fenolik sederhana, lignan, stilben, flavonoid). Ekstraktif kayu berbeda bukan saja antar jenis kayu yang berbeda tetapi juga dalam satu jenis yang sama dan antar bagian kayu. Pada bagian kulit, ekstraktif dapat berupa konstituen lipofil (terutama lemak, lilin, terpenoid dan alkohol alifatik tinggi) dan hidrofil (misalnya fenol) yang dapat mencapai 20-40% berat kering. Beberapa zat ekstraktif diantaranya berfungsi sebagai cadangan energi, sebagai bagian dari mekanisme sistem pertahanan pohon terhadap serangan mikroorganisme, berperan terhadap sifat kayu seperti warna, bau, dan ketahanan terhadap pelapukan, sebagai bahan dasar yang berharga untuk pembuatan bahan-bahan kimia organik, misalnya untuk penyamak (indigo, sikonin), pemberi rasa (vanilin, kapsaicin), pewangi (minyak esensial), stimulan (kafein, nikotin), halusinogen (morfin, tetrahidrokanabinol), racun (strikniin), dan obat-obatan (kuinin, atropin).

Menurut Sequin-Frey (1981), pewarna alami termasuk ke dalam golongan flavonoid, tanin, terpenoid, naftokuinon, antrakuinon, dan alkaloid. Tumbuhan penghasil warna mengandung golongan flavon, flavonol, isoflavon, chalcone, dan

catechin. Senyawa ini biasanya larut dalam air panas dan alkohol meskipun

beberapa flavonoid yang sangat termetilasi tidak larut dalam air (Robinson 1995). Kelompok flavonoid glikosida ditemukan dalam ekstrak kulit A. lebbeck sebagai pewarna tekstil (Vinod dan Puttaswamy 2010). Tabel 1 menunjukkan beberapa sifat pewarna alami berdasarkan kelompoknya.

Tanin merupakan golongan fenol yang banyak tersebar pada tumbuhan. Tanin merupakan polimer dari polifenol yang mempunyai sifat larut dalam air. Tanin terdiri dari tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin digunakan pada perlakuan pendahuluan pada serat dan menghasilkan warna coklat sampai hitam. Kompleks logam dapat terbentuk dalam larutan tanin. Kemampuan tanin membentuk kompleks dengan logam merupakan sifat yang sangat penting. Kompleks besi tanat yang berwarna biru-hitam merupakan sumber tinta tulis pada beberapa abad yang lalu dan bangsa Mesir kuno menggunakan senyawa kompleks tersebut sebagai pewarna rambut (Slabbert 1992 dalam Bechtold dan Mussak 2009). Menurut Hunger (2003), tanin terhidrolisis merupakan ester dengan berat molekul yang tinggi. Senyawa ini bila terhidrolisis terutama menghasilkan asam galat, sedangkan tanin terkondensasi merupakan turunan dari flavan, umumnya jenis katekin yang terbentuk melalui ikatan karbon.

Terpenoid atau isoprenoid tersusun atas unit isopentana, isoprena atau unit C5. Contoh pewarna dari golongan ini adalah crocetin dari tanaman saffron, yang

terdapat banyak ikatan rangkap menyebabkan bahan dapat menyerap cahaya tampak (Sequin-Frey 1981).

Kuinon (quinones) mencakup berbagai senyawa yang mengandung struktur kuinon. Naftakuinon dan antrakuinon mengandung struktur aromatik yang menghasilkan pewarna kuning sampai merah yang kuat (Sequin-Frey 1981). Sub kelompok utama adalah benzokuinon, naftakuinon dan antrakuinon. Lawson dari

Lawsonia inermis L (henna) merupakan bagian dari naftokuinon, sedangkan

alizarin, morindin dan purpurin dari suku Rubiaceae merupakan contoh dari antrakuinon (Prosea 1999). Alkaloid umumnya dihasilkan oleh tumbuhan tingkat tinggi dan mengandung atom nitrogen. Contoh pewarna dari golongan ini adalah indigo dan Tyrian purple (Sequin-Frey 1981).

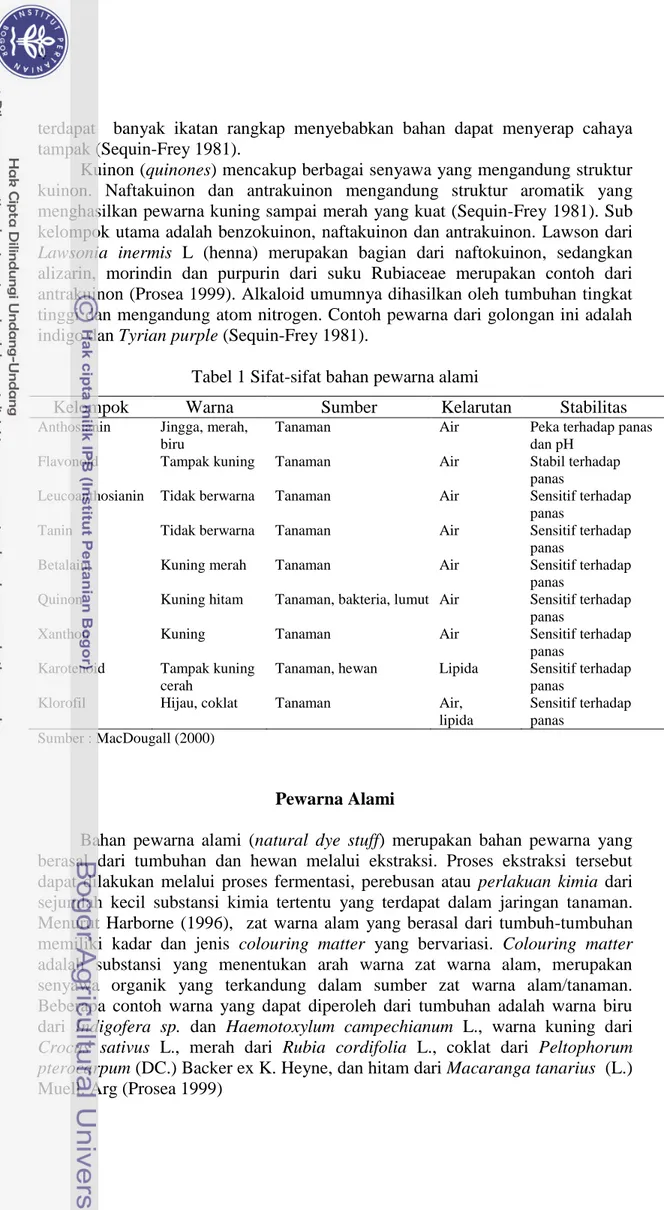

Tabel 1 Sifat-sifat bahan pewarna alami

Kelompok Warna Sumber Kelarutan Stabilitas

Anthosianin Jingga, merah, biru

Tanaman Air Peka terhadap panas

dan pH

Flavonoid Tampak kuning Tanaman Air Stabil terhadap

panas

Leucoanthosianin Tidak berwarna Tanaman Air Sensitif terhadap

panas

Tanin Tidak berwarna Tanaman Air Sensitif terhadap

panas

Betalain Kuning merah Tanaman Air Sensitif terhadap

panas

Quinon Kuning hitam Tanaman, bakteria, lumut Air Sensitif terhadap

panas

Xanthon Kuning Tanaman Air Sensitif terhadap

panas

Karotenoid Tampak kuning

cerah

Tanaman, hewan Lipida Sensitif terhadap

panas

Klorofil Hijau, coklat Tanaman Air,

lipida

Sensitif terhadap panas

Sumber : MacDougall (2000)

Pewarna Alami

Bahan pewarna alami (natural dye stuff) merupakan bahan pewarna yang berasal dari tumbuhan dan hewan melalui ekstraksi. Proses ekstraksi tersebut dapat dilakukan melalui proses fermentasi, perebusan atau perlakuan kimia dari sejumlah kecil substansi kimia tertentu yang terdapat dalam jaringan tanaman. Menurut Harborne (1996), zat warna alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan memiliki kadar dan jenis colouring matter yang bervariasi. Colouring matter adalah substansi yang menentukan arah warna zat warna alam, merupakan senyawa organik yang terkandung dalam sumber zat warna alam/tanaman. Beberapa contoh warna yang dapat diperoleh dari tumbuhan adalah warna biru dari Indigofera sp. dan Haemotoxylum campechianum L., warna kuning dari

Crocus sativus L., merah dari Rubia cordifolia L., coklat dari Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne, dan hitam dari Macaranga tanarius (L.)

Bahan mempunyai warna (dye) karena bahan tersebut dapat menyerap cahaya pada spektrum cahaya tampak (400-700 nm), mempunyai paling sedikit satu kromofor, memiliki sistem yang berkonjugasi, dapat mengalami resonansi elektron (Abrahart 1977 dalam IARC 2010). Berdasarkan kelarutannya, pewarna organik dibagi menjadi dua kelas, yaitu dye dan pigmen. Dye dapat larut dalam air dan atau pelarut organik, digunakan untuk mewarnai substrat yang memiliki afinitas misalnya kulit, tekstil, kertas atau makanan. Pigmen digunakan pada substrat berupa polimer percetakan, cat, plastik, dan sebagainya, tidak dapat larut dalam air dan pelarut organik (Allen 1971 dalam IARC 2010). Sifat-sifat pewarna alami antara lain tidak bersifat toksik, tidak membahayakan kesehatan, nonkarsinogenik, dan tidak beracun serta ramah lingkungan, menghasilkan warna yang harmonis, lembut, halus, dan memberikan efek menyejukkan, namun proses ekstraksi untuk mendapatkan pewarna alami membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan produksi pewarna sintetik (Siva 2007).

Efisiensi ekstraksi zat warna dari bahan alam baik tumbuhan, hewan maupun mineral tergantung pada jenis bahan pengekstrak (berupa air/pelarut organik atau berupa asam/basa), pH, kondisi ekstraksi seperti suhu, waktu, nisbah antara bahan dengan pelarut dan ukuran partikel substrat (Samanta dan Agarwal 2009). Zat warna dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut organik dan air. Flavonoid, tanin dan stilbena larut dalam alkohol sedangkan alkaloid larut dalam air. Ekstraktif fenol terutama terdapat dalam kayu teras dan dalam kulit (Sjostrom 1998).

Holinesti (2007) mengekstrak kayu secang dengan menggunakan etanol menghasilkan pigmen brazilien yang diaplikasikan sebagai pewarna alami kerupuk. Kwartiningsih (2009) menggunakan kulit manggis yang diekstrak menggunakan etanol sebagai pewarna kain. Sudhakar et al. (2006) dalam Samanta dan Agarwal (2009) mengekstrak zat warna menggunakan larutan alkali dari biji pinang untuk pewarnaan kain sutra. Win (2008) mengekstrak kulit batang mangga dengan menggunakan campuran etanol dan air (40:60). Suheryanto dan Haryanto (2007) mengekstrak kulit kayu mahoni dengan menggunakan air sebagai pewarna tekstil. Vinod et al. (2010) menggunakan air sebagai pelarut untuk mengekstrak kulit T. bellerica sedangkan Vinod dan Puttaswamy (2010) mengekstrak kulit kayu A. lebbeck dengan menggunakan campuran air dan metanol untuk pewarna tekstil. Bogoriani dan Putra (2009) telah melakukan pewarnaan permukaan kayu akasia menggunakan campuran zat warna alami yang berasal dari campuran gambir (bentuk biskuit), serbuk daun sirih, dan serbuk biji pinang tua dengan perbandingan tertentu yang dilarutkan dalam air. Campuran bahan tersebut menghasilkan warna coklat kemerahan pada permukaan kayu akasia. Selain itu, Bogoriani (2010) juga melakukan penelitian penggunaan campuran gambir, sirih dan pinang pada pewarnaan kayu albisia. Pujiarti dan Kasmudjo (2007) mengekstrak kulit kayu jati dengan menggunakan pelarut air sebagai pewarna kayu sengon.

Selain sebagai pewarna alami, ekstraktif juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet kayu. Irawati (2007) menguji larutan ekstrak daun sirsak sebagai bahan pengawet kayu karet terhadap serangan rayap kayu kering. Batubara (2005) mengekstrak kulit kayu medang hitam untuk menguji ketahanan kayu akasia terhadap jamur Shyzophyllum commune. Ekstrak kulit akasia sendiri bersifat sebagai anti rayap (Yanti 2009), contohnya kulit kayu Acacia auriculiformis yang

bersifat toksik terhadap rayap tanah. Penelitian sifat anti rayap juga telah dilakukan terhadap ektrak kulit kayu jati, dimana fraksi n-heksan mempunyai sifat anti rayap yang relatif tinggi terhadap rayap tanah Coptotermes curvignathus (Sari dan Syafii 2001). Beberapa jenis syzygium (S. alternifolium dan S.

samarangense) telah diteliti oleh Ratnam dan Raju (2008) sebagai antibakteri dan S. jambos sebagai antimikroba (Murugan et al. 2011).

Pengukuran Warna

Untuk menjelaskan warna agar terhindar dari penilaian yang subyektif, diperlukan suatu sistem spesifikasi standar yang berlaku umum dan memiliki ketelitian. Sistem notasi warna yang umum digunakan yaitu ICI (International

Commission on Illumination), Munsell, Hunter, dan CIELab. Sistem notasi warna

ICI didasarkan pada konsep bahwa semua jenis warna dapat dibentuk dari tiga warna dasar yaitu merah ( = 720 nm), hijau ( = 520 nm ), dan biru ( = 380 nm). Masing-masing warna dasar ini dinyatakan dengan nilai X untuk merah, Y untuk hijau, dan Z untuk biru, sehingga tiap warna dapat dilihat dari tiga parameter yang berkaitan dengan nilai-nilai X, Y, dan Z. Sistem Munsell menjelaskan komponen warna dalam besaran value, hue, dan chroma. Nilai value menunjukkan gelap terangnya warna. Nilai hue akan menentukan apakah warna tersebut merah, hijau atau kuning, sedangkan chroma menunjukkan intensitas atau kejenuhan warna. Sistem notasi warna yang banyak digunakan adalah sistem notasi warna Hunter, yang mempunyai tiga parameter untuk mendeskripsikan warna yaitu L*, a*, dan b* atau Lab (Anonim 2000).

Gambar 1 Ruang warna CIELab

Saat ini sistem warna Hunter telah disempurnakan oleh metode warna CIELab. Nilai L*a*b* (Lab) adalah ruang warna yang paling lengkap, menggambarkan semua warna yang dapat dilihat oleh mata manusia dan dibuat sedemikian rupa sehingga bersifat mandiri tidak tergantung pada alat maupun proses, sehingga International Color Consortium (ICC) menggunakan ruang warna ini sebagai dasar perhitungan komunikasi warna dalam Color Management

System, untuk mendeskripsikan warna, perbedaan warna dan toleransi dalam

standar internasional ISO 12647 (Christie 2007). Model warna ini dipilih karena dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada model warna Red, Green, dan

Blue (RGB) dalam mengukur kemiripan warna dalam citra. Model warna Lab ini

akurat dan untuk mengatur kontras pencahayaan yang sulit dan tidak mungkin dilakukan oleh model warna RGB (Urland 1999)

Pada metode CIELab nilai L* menyatakan parameter kecerahan yang memiliki nilai 0 (hitam) sampai 100 (putih). Nilai a* menyatakan campuran warna merah sampai hijau dengan nilai +a (0 sampai +80) untuk warna merah dan nilai -a (0 sampai -80) untuk warna hijau. Nilai b* menyatakan campuran warna biru sampai kuning. Nilai -b (0 sampai +70) untuk warna kuning dan -b (0 sampai -70) (Gambar 1) (Christie 2007). Untuk melihat apakah terjadi perbedaan warna dapat dihitung dengan rumus:

E = [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2] dimana :

E = Perbedaan warna

L* = Perbedaan kecerahan = L*sampel – L*kontrol

a* = Perbedaan merah atau hijau = a*sampel – a*kontrol

b* = Perbedaan kuning atau biru = b*sampel – b*kontrol

Pengolahan Citra (Image Processing)

Pengolahan Citra atau image processing adalah proses untuk mengamati dan menganalisia suatu objek tanpa berhubungan langsung dengan objek yang diamati. Proses dan analisanya melibatkan persepsi visual dengan data masukan maupun data keluaran yang diperoleh berupa citra dari objek yang diamati (Ahmad 2005). Sebagaimana layaknya mata dan otak, sistem visual buatan atau

vision system (computer vision) adalah suatu sistem yang mempunyai kemampuan

untuk menganalisis obyek secara visual, setelah objek yang bersangkutan dimasukkan dalam bentuk citra (image) untuk membuat model nyata dari sistem visual. Citra merupakan sekumpulan titik dari gambar yang berisi informasi warna dan tidak tergantung pada waktu. Umumnya citra dibentuk dari kotak-kotak persegi empat yang teratur sehingga jarak horizontal dan vertikal antar pixel sama pada seluruh bagian citra. Permukaan suatu benda yang terlihat sebenarnya hanya memantulkan cahaya yang jatuh pada benda tersebut, itulah sebabnya mata kita tidak dapat melihat suatu benda, apapun warnanya, bila ditempatkan dalam ruangan yang gelap sekali (Ahmad 2005).

Selanjutnya Ahmad (2005) menyatakan citra masukan diperoleh melalui suatu kamera yang di dalamnya terdapat suatu alat digitasi yang mengubah citra masukan berbentuk analog menjadi citra digital. Alat digitasi ini dapat berupa penjelajahan solid-state yang menggunakan matrik sel yang sensitif terhadap cahaya yang masuk, dimana citra yang yang direkam maupun yang digunakan mempunyai kedudukan atau posisi yang tetap. Alat masukan citra yang digunakan adalah kamera CCD (Charge Coupled Device) atau juga bisa menggunakan kamera digital dan flatbed scanner (pemindai gambar). Penggunaan flatbed

scanner sebagai image processing telah dilakukan oleh Kleeberger dan Bruno

(2002), untuk mengumpulkan data dan menilai kualitas holtikultura melalui warna dan membandingkan hasilnya dengan Minolta CR-200 Chromameter dan

HunterLab Labscan XE Colorimeter, dimana nilai kualitas yang dihasilkan tidak

Darrigues et al. (2008) yang menggunakan flatbed scanner untuk mengukur karakteristik tanaman holtikultura (warna dalam buah dan sayur-sayuran lainnya) untuk meningkatkan objektivitas evaluasi fenotip dan genotip.

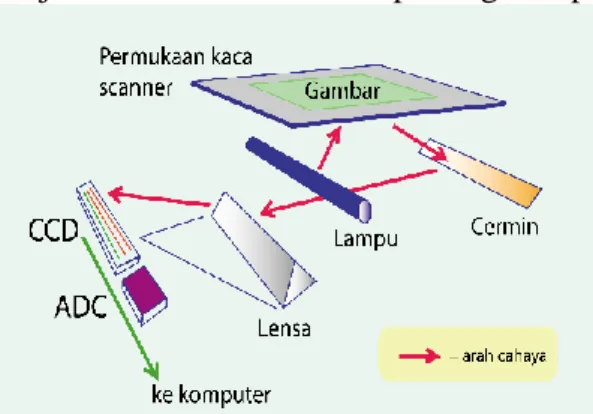

Gambar 2 Cara kerja flatbed scanner

Scanner merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu

bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, digunakan untuk mengambil citra cetakan (gambar, foto, tulisan) untuk diolah atau ditampilkan melalui komputer. Flatbed scanner adalah scanner yang penggunaannya dengan cara meletakkan objek yang akan discan diantara lensa sensor dan cover (www.engineeringtown.com). Cara kerja scanner adalah

dengan memindai obyek yang diletakkan diatas permukaan kaca

scanner/pemindai (Gambar 2). Cahaya yang dipancarkan dari lampu scanner ke obyek akan segera dipantulkan dan dibaca oleh sejumlah cermin menuju lensa scanner dan mengenai sensor CCD (komponen inti dari scanner yang fungsinya untuk menangkap obyek). Sensor CCD akan mengukur intensitas cahaya dan panjang gelombang yang dipantulkan dan mengubahnya menjadi tegangan listrik analog. Selanjutnya tegangan analog tersebut akan diubah menjadi nilai digital oleh ADC (Analog to Digital) dan dikirimkan ke komputer dalam bentuk data digital yang menunjukan warna pada titik-titik gambar yang dipantulkan.

Gambar/tulisan yang telah terlihat di layar monitor komputer dapat disimpan ke komputer file yang berekstensi bitmap, jpeg dan document yang dapat diolah dengan aplikasi pengolah gambar Deluxe Photo Studio, Photo Shop, Corel Draw,

PageMarker, dan ArcShop Photo Studio (www.engineeringtown.com). Pembacaan warna menggunakan software Adobe photoshop menggunakan Lab

color yang didesain sebagai ukuran yang tidak dipengaruhi oleh alat masukan

citra, sehingga pembentukannya tidak terpengaruh oleh sudut pandang alat yang terkait dengannya (seperti monitor, printer, computer ataupun scanner) sebagai pembentuk output misalnya image (Departemen Ilmu Komputer 2006).

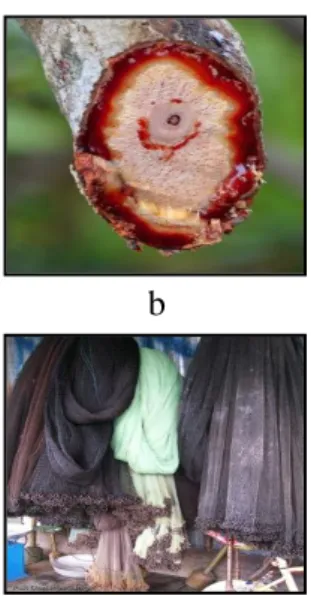

Deskripsi Bahan yang Diteliti Kayu Samak (Syzygium inophyllum DC.)

Kayu samak (S. inophyllum) termasuk dalam famili Myrtaceae dan mempunyai sinonim Eugenia inophylla (DC.) Roxb., dengan nama daerah kelat puteh, samak paya, dan gelam tikus. Kayu samak terdistribusi di daerah

Myanmar, Peninsular, Malaysia, dan Kalimantan. Pohonnya dapat mencapai tinggi 24 m dengan diameter 40 cm, kulit permukaannya bersisik berwarna coklat kemerahan (www.asianflora.com). Kayu samak merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi hutan rawa tergenang (floated swamp forest) dan mampu hidup tergenang selama 8-10 bulan (Kementrian Kehutanan 2011) (Gambar 3a). Informasi mengenai penyebaran kayu samak di Indonesia sampai saat ini belum ada laporan tertulisnya.

a b

c d

Gambar 3 (a) Pohon samak (b) Bagian batang yang mengandung zat warna (c) Kulit kayu samak (outer bark) (d) Jala yang diwarnai dengan zat warna dari kayu samak

Berdasarkan pengetahuan masyarakat (local knowledge) di sekitar Danau Sentarum Kalimantan Barat, kulit kayu samak ini dimanfaatkan sebagai bahan pewarna dan penyamak jala. Bagian yang dimanfaatkan adalah kulit batang dengan cara disayat, kemudian kulit paling luar dipisahkan dari bagian dalam yang akan digunakan. Selanjutnya kulit direndam dalam air selama sehari hingga air rendaman berwarna merah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal jala direndam selama 4-7 hari. Jala yang sudah diwarnai dan disamak akan mempunyai keawetan dan ketahanan pakai yang tinggi (Gambar 3d). Proses pembentukan kembali kulit kayu samak setelah pengambilan dapat terjadi sekitar 6-8 bulan. Namun harus tetap diperhitungkan bahwa pengambilan kulit pohon yang berlebihan tetap berdampak negatif terhadap pertumbuhan pohon karena pengangkutan hara dari tanah melalui batang pohon menjadi terhambat.

Jabon (Antocephalus cadamba Miq.)

Jabon ( A. cadamba) merupakan jenis kayu daun lebar ringan. Kayu jabon dimanfaatkan sebagai bahan baku kayu lapis, industri meubel, pulp, peti buah, alas sepatu, mainan anak-anak, dan korek api. Pertumbuhan pohon jabon sangat cepat, diameter batang dapat tumbuh berkisar 10 cm/tahun dan siap panen pada umur 4 atau 5 tahun. Jabon berbatang silinder dengan tingkat kelurusan yang

sangat bagus, tidak memerlukan pemangkasan karena pada masa pertumbuhan cabang akan rontok sendiri (Gambar 4a) (Mulyana et al. 2011).

a b

Gambar 4 (a) Tegakanjabon (b) Kayu jabon

Warna kayu teras berwarna putih semu kuning muda (Gambar 4b), kayu gubal tidak dapat dibedakan dari kayu teras, mempunyai tekstur agak halus sampai kasar, dengan arah serat lurus kadang berpadu. Kesan permukaan kayu licin atau agak licin dengan permukaan kayu jelas mengkilap atau agak mengkilap, mudah dikeringkan dengan sedikit cacat berupa pecah dan retak ujung serta sedikit mencekung. Disamping itu karena mudah diserang jamur biru, kayu jabon perlu dikeringkan di udara terbuka. Berat jenis jabon berkisar 0.29-0.56 dengan rata-rata 0.42 termasuk kelas kuat III-IV. Kayu jabon dimasukkan ke dalam kelas kelas awet V, sedangkan daya tahannya terhadap rayap kayu kering termasuk kelas II dan daya tahannya terhadap jamur pelapuk termasuk kelas awet IV-V (Martawijaya et al. 2005).

3 METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Hasil Hutan, Laboratorium Rekayasa dan Desain Bangunan Kayu Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Laboratorium Mikrobiologi Departemen Ilmu Penyakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka IPB Bogor dan Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor selama kurang lebih 8 bulan.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan utama dalam penelitian ini adalah kulit kayu samak (S. inophyllum) bagian luar (outer bark) yang diperoleh dari Danau Sentarum Kalimantan Barat yang diambil dari pohon berdiameter sekitar 35 cm, kayu jabon (A. cadamba) berumur enam tahun, akuades, etanol 96%, asam asetat, sabun teepol, rayap tanah (Coptotermes curvignathus), rayap kayu kering (Cryptotermes cynocephalus), jamur pelapuk putih (Schizophyllum commune), PDA (Potatoe Dextrose Agar).

Alat yang digunakan adalah willey mill, saringan ukuran 40 dan 60 mesh, oven, desikator, alat-alat gelas, neraca analitik, termometer, waterbath, bak perendaman, image processing, paralon dengan dasar dental cement, semprong kaca, autoklaf, alat uji mekanik Instron dan Amsler, alat uji GC-MS.

Tata Laksana Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu persiapan bahan dan ekstraksi zat warna, pewarnaan kayu, dan pengujian.

Persiapan Bahan dan Ekstraksi Zat Warna

Contoh uji yang akan diwarnai dengan ekstrak kulit kayu samak dibuat dari kayu jabon bebas cacat dengan ukuran masing-masing 15 cm x 6 cm x 1 cm (pengujian kualitas warna), 2 cm x 2 cm x 1 cm (pengujian ketahanan terhadap rayap tanah skala laboratorium), 5 cm x 2.5 cm x 2.5 cm (pengujian ketahanan terhadap rayap kayu kering), 2 cm x 2 cm x 1 cm (pengujian ketahanan terhadap jamur pelapuk putih), 2 cm x 2 cm x 2 cm (pengujian berat jenis dan kerapatan), 30 cm x 2 cm x 2 cm (pengujian keteguhan lentur) dan 6 cm x 2 cm x 2 cm (kekerasan), masing-masing dibuat dengan tiga kali ulangan. Larutan pewarna yang diperlukan untuk merendam kayu jabon pada setiap perlakuan adalah 1600 mL dengan konsentrasi ekstrak 10%.

Kulit kayu (outer bark) dari S. inophyllum yang telah dibuang kulit matinya dibuat serbuk dengan ukuran 40-60 mesh dengan alat willey mill dan saringan bertingkat. Kadar air serbuk dihitung sebagai faktor koreksi penentuan bobot kering sampel dan rendemen ekstrak. Kadar air serbuk diukur dengan cara gravimetri dengan menggunakan rumus:

dimana :

KA = Kadar air (%)

W1 = Berat serbuk awal (g)

W2 = Berat serbuk kering tanur (g)

Rendemen (kadar ekstrak) dihitung berdasarkan berat kering tanur serbuk awal dengan rumus:

( ) ( )

( )

Ekstraksi zat warna dari serbuk kulit kayu samak dilakukan merujuk pada prosedur yang dilakukan oleh Win (2008) dengan modifikasi. Ekstraksi menggunakan pelarut air, etanol, dan campuran air dan etanol dengan perbandingan. 3:1, 1:1, 1:3. Perlakuan komposisi pelarut tersebut dilakukan untuk memperoleh pelarut optimum dalam mengekstrak zat warna dari kulit kayu samak. Serbuk direndam dalam masing-masing pelarut kemudian dipanaskan pada waterbath dengan suhu ±70 oC selama ± 90 menit (Suheryanto dan Haryanto

2007). Kegiatan ini dilakukan berulang hingga ekstrak berwarna bening. Hasil ekstrak kemudian dievaporasi dengan alat rotary evaporator hingga diperoleh larutan sebanyak 1600 mL.

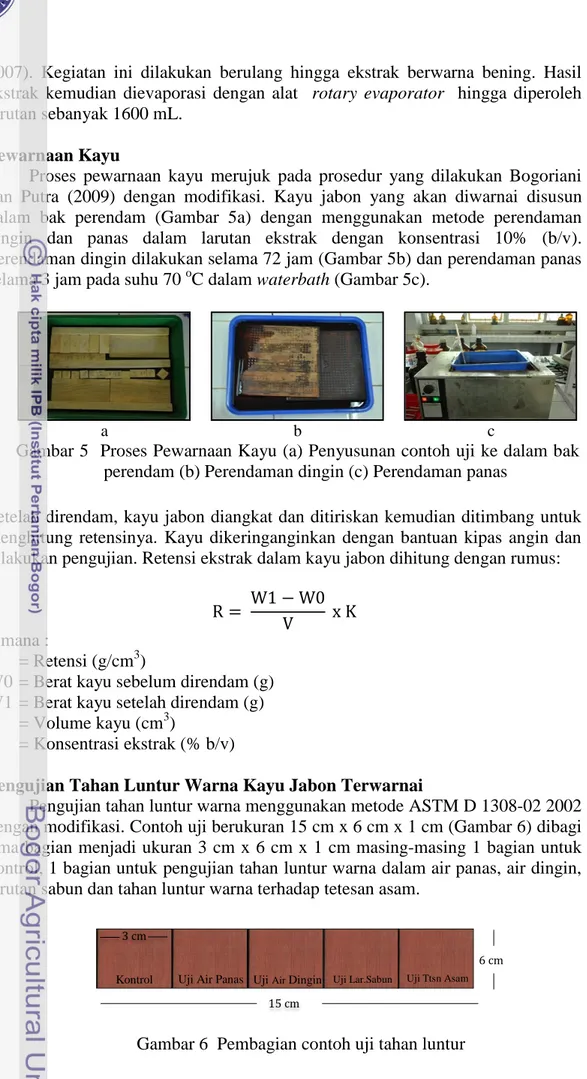

Pewarnaan Kayu

Proses pewarnaan kayu merujuk pada prosedur yang dilakukan Bogoriani dan Putra (2009) dengan modifikasi. Kayu jabon yang akan diwarnai disusun dalam bak perendam (Gambar 5a) dengan menggunakan metode perendaman dingin dan panas dalam larutan ekstrak dengan konsentrasi 10% (b/v). Perendaman dingin dilakukan selama 72 jam (Gambar 5b) dan perendaman panas selama 3 jam pada suhu 70 oC dalam waterbath (Gambar 5c).

a b c

Gambar 5 Proses Pewarnaan Kayu (a) Penyusunan contoh uji ke dalam bak perendam (b) Perendaman dingin (c) Perendaman panas

Setelah direndam, kayu jabon diangkat dan ditiriskan kemudian ditimbang untuk menghitung retensinya. Kayu dikeringanginkan dengan bantuan kipas angin dan dilakukan pengujian. Retensi ekstrak dalam kayu jabon dihitung dengan rumus:

dimana :

R = Retensi (g/cm3)

W0 = Berat kayu sebelum direndam (g) W1 = Berat kayu setelah direndam (g) V = Volume kayu (cm3)

K = Konsentrasi ekstrak (% b/v)

Pengujian Tahan Luntur Warna Kayu Jabon Terwarnai

Pengujian tahan luntur warna menggunakan metode ASTM D 1308-02 2002 dengan modifikasi. Contoh uji berukuran 15 cm x 6 cm x 1 cm (Gambar 6) dibagi lima bagian menjadi ukuran 3 cm x 6 cm x 1 cm masing-masing 1 bagian untuk kontrol, 1 bagian untuk pengujian tahan luntur warna dalam air panas, air dingin, larutan sabun dan tahan luntur warna terhadap tetesan asam.

Gambar 6 Pembagian contoh uji tahan luntur

15 cm

6 cm 3 cm

Uji tahan luntur warna dalam air panas. Contoh uji disusun ke dalam bak perendam dan diberi pemberat lalu ditambahkan air destilata hingga seluruh bagian contoh uji terendam. Bak perendam kemudian dimasukkan dalam

waterbath dan dipanaskan 382 oC selama 3 jam. Contoh uji ditiriskan dan dikeringudarakan lalu diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

Uji tahan luntur warna dalam air dingin. Contoh uji disusun ke dalam bak perendam dan diberi pemberat, ditambahkan air destilata hingga seluruh bagian contoh uji terendam dan dibiarkan selama 24 jam. Contoh uji ditiriskan dan dikeringudarakan kemudian diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

Uji tahan luntur warna dalam larutan sabun. Larutan sabun disiapkan dengan konsentrasi sabun teepol dalam akuades sebanyak 10%. Contoh uji disusun ke dalam bak perendam dan ditambahkan larutan sabun hingga merendam seluruh bagian contoh uji dan dipanaskan pada suhu 382 oC selama 3 jam. Setelah itu, sampel diangkat dan dikeringudarakan kemudian diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

Uji tahan luntur warna terhadap tetesan asam. Permukaan contoh uji ditetesi dengan larutan asam asetat konsentrasi 10% kemudian digosok perlahan-lahan dengan ujung batang pengaduk gelas. Sampel kemudian dibiarkan sampai kering pada suhu kamar dan diukur perubahan warna dengan metode CIELab.

Pengukuran Warna

Pengukuran warna kayu merujuk pada penelitian Kleeberger dan Bruno (2002) menggunakan image processing Flatbed Scanner Cannon MP 145 yang dihubungkan dengan MacBook Pro sebagai penyimpan data dan diolah dengan

software Adobe Photoshop CS4 yang menghasilkan nilai L*, a* dan b*.

Perbedaan warna (E) dihitung berdasarkan metode CIELab (Christie 2007), dengan rumus:

E = [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2] dimana :

E = Perbedaan warna

L* = Perbedaan kecerahan = L*sampel – L*kontrol

a* = Perbedaan merah atau hijau = a*sampel – a*kontrol

b* = Perbedaan kuning atau biru = b*sampel – b*kontrol

Besarnya perubahan atau perbedaan warna kayu sebelum, sesudah diwarnai dan sesudah di uji ketahanan luntur warna dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pengaruh perbedaan nilai E Perbedaan warna ( E) Pengaruh

< 0.2 0.2 – 1.0 1.0 – 3.0 3.0 – 6.0 > 6.0 tidak terlihat sangat kecil kecil sedang besar

Pengujian Ketahanan Kayu Jabon Terwarnai terhadap Organisme Perusak Kayu

Ketahanan terhadap rayap tanah (C. curvignathus). Prosedur pengujian menggunakan metode JIS K 1571-2004. Contoh uji yang telah diketahui berat awalnya dimasukkan ke dalam paralon yang telah diberi dasar dental cement yang telah disterilkan, dan sebanyak 150 ekor rayap tanah kasta pekerja dan 15 ekor kasta prajurit ditambahkan ke dalam tempat uji dan disimpan ditempat gelap selama 3 minggu lalu dihitung persen kehilangan berat kayunya (Gambar 7a). Rata-rata kehilangan berat kayu dikelompokkan dengan menggunakan nilai atau skala kelas resistensi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Kelas ketahanan kayu terhadap rayap tanah

Kelas Ketahanan Kehilangan Berat (%)

I II III IV V Sangat Tahan Tahan Sedang Buruk Sangat Buruk <3,52 3.52 -7,50 7.50 – 10.96 10.96 – 18.94 18.94 – 31.89 Sumber: SNI 01-7207-2006

Ketahanan terhadap rayap kayu kering (C. cynocephalus). Pengujian ketahanan terhadap rayap kayu kering C. cynocephalus menggunakan SNI 01.7207-2006. Contoh uji berukuran 5 cm x 2.5 cm x 2.5 cm pada salah satu sisi terlebarnya dipasang tabung kaca berdiameter 1.8 cm dan tinggi 3 cm, ke dalam tabung kaca dimasukkan rayap kayu kering C. cynocephalus yang sehat dan aktif sebanyak 50 ekor dan ditutup dengan kapas (Gambar 7b). Contoh uji disimpan dalam ruangan gelap dengan suhu 26 C dan kelembaban 70-80% selama 12 minggu, kemudian dihitung persen kehilangan berat. Rata-rata kehilangan berat kayu dikelompokkan dengan menggunakan nilai atau skala kelas resistensi (Tabel 4). Persen kehilangan berat dihitung dengan menggunakan rumus:

dimana :

WL = Kehilangan berat (%)

W1 = Berat kayu sebelum diumpankan (g) W2 = Berat kayu setelah diumpankan (g)

Tabel 4 Kelas ketahanan kayu terhadap rayap kayu kering

Kelas Ketahanan Kehilangan Berat (%)

I II III IV V Sangat Tahan Tahan Agak Tahan Tidak Tahan Sangat Tidak Tahan

< 2.0 2.0 – 4.4 4.4 – 8.2 8.2 – 28.1 >28.1 Sumber: SNI 01-7207-2006

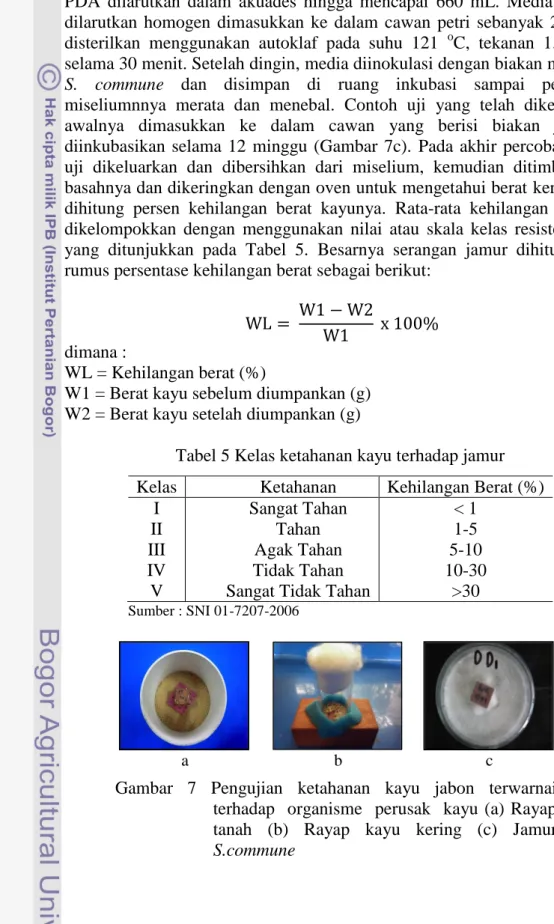

Ketahanan terhadap jamur pelapuk putih (S. commune). Jamur yang digunakan adalah S.commune yang diperoleh dari koleksi Laboratorium Patologi Fahutan IPB. Pembuatan media dan metode pengujian dilakukan berdasarkan pada SNI 01.7207-2006 dengan modifikasi. Media biakan jamur yang digunakan adalah media PDA (Potato Dextrose Agar). Sebanyak 66 g PDA dilarutkan dalam akuades hingga mencapai 660 mL. Media yang telah dilarutkan homogen dimasukkan ke dalam cawan petri sebanyak 20 mL, dan disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 oC, tekanan 1.5 atmosfer selama 30 menit. Setelah dingin, media diinokulasi dengan biakan murni jamur

S. commune dan disimpan di ruang inkubasi sampai pertumbuhan

miseliumnnya merata dan menebal. Contoh uji yang telah diketahui berat awalnya dimasukkan ke dalam cawan yang berisi biakan jamur dan diinkubasikan selama 12 minggu (Gambar 7c). Pada akhir percobaan, contoh uji dikeluarkan dan dibersihkan dari miselium, kemudian ditimbang bobot basahnya dan dikeringkan dengan oven untuk mengetahui berat keringnya lalu dihitung persen kehilangan berat kayunya. Rata-rata kehilangan berat kayu dikelompokkan dengan menggunakan nilai atau skala kelas resistensi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Besarnya serangan jamur dihitung dengan rumus persentase kehilangan berat sebagai berikut:

dimana :

WL = Kehilangan berat (%)

W1 = Berat kayu sebelum diumpankan (g) W2 = Berat kayu setelah diumpankan (g)

Tabel 5 Kelas ketahanan kayu terhadap jamur

Kelas Ketahanan Kehilangan Berat (%)

I II III IV V Sangat Tahan Tahan Agak Tahan Tidak Tahan Sangat Tidak Tahan

< 1 1-5 5-10 10-30 >30 Sumber : SNI 01-7207-2006 a b c

Gambar 7 Pengujian ketahanan kayu jabon terwarnai terhadap organisme perusak kayu (a) Rayap tanah (b) Rayap kayu kering (c) Jamur

Pengujian Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Jabon Terwarnai

Sifat fisis (berat jenis dan kerapatan kayu). Pengujian berat jenis dan kerapatan merujuk pada British Standard, Methods of Testing Small Clear

Specimens of Timber (BS. 373 1957). Contoh uji diukur volumenya dan

ditimbang berat awalnya sebagai berat kering udara. Sampel kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 103±2 oC sampai beratnya konstan. Nilai BJ dan kerapatan kayu dihitung dengan rumus:

dimana :

BKU = Berat kering udara contoh uji (g) V = Volume contoh uji kering udara (cm3)

dimana :

BJ = Berat jenis contoh uji

BKT = Berat kering tanur contoh uji (g) V = Volume contoh uji kering udara (cm3) ρ air = Kerapatan air = 1 g/cm3

Sifat mekanis (pengujian keteguhan lentur dan kekerasan kayu). Uji lentur dilakukan berdasarkan peraturan British Standard, Methods of Testing Small

Clear Specimens of Timber (BS. 373 1957) menggunakan Universal Testing Machine merek Instron. Contoh uji diletakkan pada mesin penguji dengan

jarak bentang 28 cm. Pembebanan diberikan ditengah-tengah contoh uji, dimana kedudukan contoh uji horizontal. Pengujian lentur balok dilakukan dengan memberikan beban terpusat ditengah bentang dengan kecepatan pembebanan adalah 6 mm/menit, dan pengujian dilakukan sampai terjadi kerusakan (failure) pada masing-masing balok. Persamaan untuk memperoleh

modulus elastisitas MOE adalah:

MOR (modulus of rupture = modulus patahan) merupakan tegangan lentur pada serat tepi atas atau bawah penampang balok yang paling jauh dari titik berat penampang akibat gaya maksimum yang bekerja pada saat terjadi kegagalan (failure). Persamaan untuk memperoleh nilai MOR adalah:

dimana:

MOR = Modulus patah (kg/cm2) MOE = Modulus lentur (kg/cm2)

P = Beban maksimum (kg)

L = Jarak sangga (cm) b = Lebar contoh uji (cm)

h = Tebal contoh uji (cm)

ΔP = Perubahan beban yang terjadi (kg)

ΔY = Defleksi (cm)

Pengujian kekerasan dilakukan berdasarkan metode Janka pada arah radial dan tangensial dengan menggunakan alat uji mekanis Amsler. Pengujian dilakukan dengan cara memasukkan setengah bola baja berdiameter 0.444 inchi dan luas penampang 1 cm2 sedalam 0.222 inchi. Nilai kekerasan contoh uji dihitung dengan rumus :

( )

dimana :

P = Beban maksimum (kg)

A = Luas penampang bola (1 cm2)

Pengujian Fitokimia, GCMS dan FTIR

Penapisan fitokimia (kualitatif) terhadap esktrak kulit kayu samak dilakukan mengikuti metode Harborne (1996). Pengujian GCMS (Gas Chromatography

Mass Spectrometry) dilakukan untuk mengetahui komponen senyawa dominan

yang terkandung dalam ekstrak, sedangkan pengujian FTIR (Fourier Transform

Infrared) dilakukan pada kayu jabon yang sudah diwarnai dan yang sudah diuji

kelunturan dimana serapan senyawa-senyawa gugus fungsi dalam sampel akan memberikan respon pada panjang gelombang tertentu yang terdeteksi berupa "peak" atau puncak serapan.

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan percobaan faktorial 5 x 2 dalam rancangan acak lengkap dengan tiga kali ulangan, menggunakan software SAS 9.1. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pelarut yang terdiri dari A = pelarut air, B = pelarut air+etanol (3:1), C = pelarut air+etanol (1:1), D = pelarut air+etanol (1:3), E = pelarut etanol. Metode rendaman yang terdiri : 1 = rendaman dingin dan 2 = rendaman panas. Model persamaan umum percobaan yang telah disesuaikan dengan penelitian ini berdasarkan Mattjik dan Sumertajaya (2002) adalah :

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk dimana:

Yijk = Nilai pengamatan pada pelarut ke-i, metode pewarnaan ke-j serta ulangan ke-k

i, j, k = 1, 2, 3

μ = Nilai rata-rata umum

αi = Pengaruh pelarut

βj = Pengaruh metode rendaman

εijk = Kesalahan percobaan pada pelarut ke-i dengan metode rendaman ke-j pada ulangan ke-k

Apabila hasil analisis keragaman menunjukkan hasil yang berpengaruh nyata, hasil pengujian diuji lanjut dengan uji Duncan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar Ekstrak

Zat warna yang ada pada kayu samak (S. inophyllum) diekstrak dengan menggunakan pelarut air, etanol dan campuran air-etanol yang menghasilkan kadar ekstrak yang tinggi. Berdasarkan klasifikasi kelas komponen kimia kayu Indonesia, zat ekstraktif kayu termasuk kelas tinggi jika kadar ekstraktif lebih besar dari 4%, kelas sedang jika kadar ekstraktif 2-4%, dan kelas rendah jika kadar ekstraktif kurang dari 2% (Lestari dan Pari 1990). Hasil yang sama ditunjukkan oleh hasil penelitian Syafii (2000a) yang mengekstrak kulit kayu

Acacia decurrens dengan menggunakan pelarut air yang menghasilkan kadar

ekstrak 31.10-51.50 %.

Gambar 8 Kadar ekstrak kulit kayu samak yang diekstrak dengan menggunakan pelarut air, etanol dan campuran air-etanol

Gambar 8 memperlihatkan pelarut campuran air-etanol 1:3 menghasilkan kadar ekstrak tertinggi (38.84%). Jenis pelarut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi. Pada dasarnya tidak ada pelarut yang dapat melarutkan semua zat ektraktif sehingga untuk melarutkan zat ekstraktif agar lebih banyak perlu ditambahkan dua atau lebih jenis pelarut (Fengel dan Wegener 1995). Sebagian besar pewarna alami yang diekstrak dari tumbuhan termasuk ke dalam golongan senyawa yang bersifat polar (Fengel dan Wegener 1995) yang larut dalam pelarut air dan pelarut organik. Win (2008), Suheryanto (2010), Vinod et al. (2010), Vinod dan Puttaswamy (2010) telah mengekstrak zat warna alam dengan menggunakan air dan etanol sebagai pelarut. Pelarut air dan etanol merupakan pelarut polar, namun mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mengisolasi jenis senyawa yang terekstrak. Penambahan proporsi etanol dalam pelarut campuran air-etanol selain dapat menarik senyawa polar juga

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Air Air-Etanol (3:1) Air-Etanol (1:1) Air-Etanol (1:3) Etanol 24.8 35.04 38.06 38.84 20.72 Ka d a r E k st ra k ( % )

senyawa yang bersifat semipolar sehingga dapat meningkatkan kadar ekstrak terlarut dan menghasilkan kadar ekstrak yang tinggi (Rivai et al. 2010).

Etanol sebagai pelarut memiliki beberapa keuntungan, diantaranya dapat menyebabkan komponen senyawa yang terkandung di dalam sampel dapat terekstrak lebih banyak dibandingkan pelarut air, karena dapat mengekstrak komponen kimia yang tahan panas dan tidak tahan panas (Harborne 1996). Pelarut etanol dapat mengekstrak senyawa alkaloid, steroid, saponin, falvonoid dan glikosida, sedangkan air digunakan sebagai pelarut karena umum digunakan dalam proses ektraksi pada kehidupan sehari-hari dengan biaya yang relatif murah. Walaupun begitu, potensi pemanfaatan ekstraktif bahan alam sebagai pewarna ditetapkan bukan hanya berdasarkan potensi jumlahnya saja akan tetapi dikombinasikan dengan mutu warna yang dihasilkan.

Hasil uji GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) memunculkan dugaan bahwa senyawa organik dominan yang bersifat sebagai pewarna alami dalam kulit kayu samak adalah pyrocatechol. Pyrocatechol termasuk senyawa fenol yang mempunyai dua gugus hidroksil (Sjostrom 1998) (Gambar 9).

Gambar 9 Pyrocatechol

Pyrocatechol atau dalam hal ini disebut katekol tidak berwarna, dan dalam

keadaan murni sedikit tidak larut dalam air dingin tetapi sangat larut dalam air panas, alkohol dan etil asetat. Katekol hampir tidak larut dalam kloroform, benzene dan eter. Jika diberi ferri klorida, katekol akan menghasilkan cairan yang berwarna hijau pekat. Katekol digunakan sebagai zat warna, tinta fotografi, bahan pengoksidasi pada pewarna rambut, insektisida, parfum, obat-obatan, antiseptik, bahan antioksidan pada karet, dan minyak essensial (Health Council of the Netherlands 2011).

Katekol merupakan kandungan kimia utama pada gambir (Das dan Griffiths 1967; Thorpe dan Whiteley 1921 dalam Amos 2010). Senyawa katekol berhasil diisolasi dari akar Diospyros kaki Thunb sebagai antimikroba (Jeong et

al. 2009). Katekin merupakan polimer dari katekol yang terdapat dalam gambir

dimanfaatkan sebagai antiseptik mulut (Lucida et al. 2007), sebagai pewarna alami kain (Amos 2011) dan pewarnaan kayu (Bogoriani dan Putra 2009; Bogoriani 2010). Hasil pendugaan dengan GCMS menunjukkan bahwa kulit kayu samak (S. inophyllum) berpotensi sebagai pewarna alami. Hal ini didukung oleh Suabjakyong et al. (2011) dan Wanyama et al. (2011) yang telah meneliti jenis S.

cumini dan S. cordatum sebagai bahan pewarna alami tekstil.

Pewarnaan Kayu

Pewarnaan kayu menggunakan larutan ekstrak kulit kayu samak yang diekstrak dengan berbagai komposisi pelarut menggunakan 2 metode rendaman yaitu rendaman panas dan dingin dengan konsentrasi ekstrak 10% berdasarkan

penelitian pendahuluan yang merupakan konsentrasi optimum. Respon yang diamati setelah pewarnaan kayu adalah retensi dan kualitas warna.

Retensi

Retensi (banyaknya bahan pewarna yang masuk dan tertinggal di dalam kayu) dari ekstrak kulit kayu samak pada pewarnaan kayu jabon beragam menurut jenis ekstrak dan metode aplikasi pewarnaan (Gambar 10). Retensi ekstrak tertinggi didapat dari kayu jabon terwarnai ekstrak pelarut air-etanol 1:3 dengan perendaman dingin (15.33 kg/m3) dan terendah pada kayu jabon terwarnai ekstrak pelarut air dengan perendaman panas (2.79 kg/m3). Retensi tertinggi dihasilkan bahan pewarna dari ekstrak dengan rendemen tertinggi (ekstrak pelarut air-etanol 1:3). Kadar ekstrak tinggi dapat diasumsikan baik jumlah maupun jenis senyawa terekstrak juga tinggi dan menyebabkan tingginya retensi ekstrak tersebut. Hal serupa dilaporkan oleh Irawati (2007) yang meneliti kayu karet yang diberi bahan pengawet dari ekstrak daun sirsak. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa nilai retensi ekstrak air yang ditambahkan dengan etanol menghasilkan nilai retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak air. Penambahan etanol menyebabkan bahan organik yang terkandung dalam daun sirsak lebih banyak terlarut sehingga ketika digunakan lebih banyak yang tertinggal di dalam kayu.

Cukup tingginya retensi bahan pewarna ekstrak kulit kayu samak ini selain dipengaruhi kadar ekstrak juga dipengaruhi oleh sifat kayu yang diwarnai. Pada penelitian ini pewarnaan dilakukan terhadap kayu jabon yang memiliki berat jenis rendah (0.3-0.4) (Martawijaya et al. 2005). Kayu dengan berat jenis atau berkerapatan rendah umumnya memiliki porositas tinggi, dengan pembuluh-pembuluh terbuka yang besar sehingga cenderung lebih mudah untuk dimasuki bahan pewarna atau bahan pengawet (Hunt dan Garrat 1986).

Gambar 10 Rata-rata nilai retensi zat warna pada kayu jabon

Selain anatomi kayu, cara pewarnaan juga mempengaruhi absorbsi bahan yang masuk ke dalam kayu. Pewarnaan dengan metode aplikasi rendaman dingin menunjukkan nilai retensi yang lebih baik dibandingkan dengan perendaman panas. Waktu yang lebih lama pada rendaman dingin dibandingkan dengan rendaman panas menyebabkan retensi bahan pewarna dalam kayu jabon semakin tinggi, dan absorbsi intensif terjadi sejak hari pertama hingga hari ketiga terhitung dari awal perendaman kemudian konstan (Hunt dan Garrat 1986). Barly dan Neo (2010) melaporkan bahwa pemberian bahan pengawet terhadap kayu

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Rendaman Dingin Rendaman Panas

12.53 2.79 10.18 13.03 10.08 6.10 15.33 13.45 8.34 12.21 R eten si (k g /m 3) Air Air-Etanol (3:1) Air-Etanol (1:1) Air-Etanol (1:3) Etanol

sengon dan tusam dengan metode rendaman dingin menghasilkan nilai retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode aplikasi rendaman panas.

Perubahan Warna Kayu Jabon setelah Diwarnai

Pengukuran warna kayu dilakukan menggunakan image processing Scanner Cannon MP 145 yang dihubungkan dengan MacBook Pro sebagai penyimpan data dan diolah dengan software Adobe Photoshop CS4 yang menghasilkan nilai L*, a* dan b* (Kleeberger dan Bruno 2002). Nilai L* menunjukkan tingkat kecerahan hasil pewarnaan, semakin positif maka kecerahan semakin tinggi, sebaliknya semakin menurun nilai L* maka hasil pewarnaan semakin gelap. Suatu warna tidak selamanya hanya diperoleh dari warna merah, hijau atau biru saja, melainkan dapat diperoleh berdasarkan kombinasi warna merah dan kuning, merah dan biru, kuning dan hijau atau kuning dan biru. Nilai a* menyatakan warna yang dihasilkan merupakan warna merah atau hijau, sedangkan nilai b* menyatakan warna kuning atau biru.

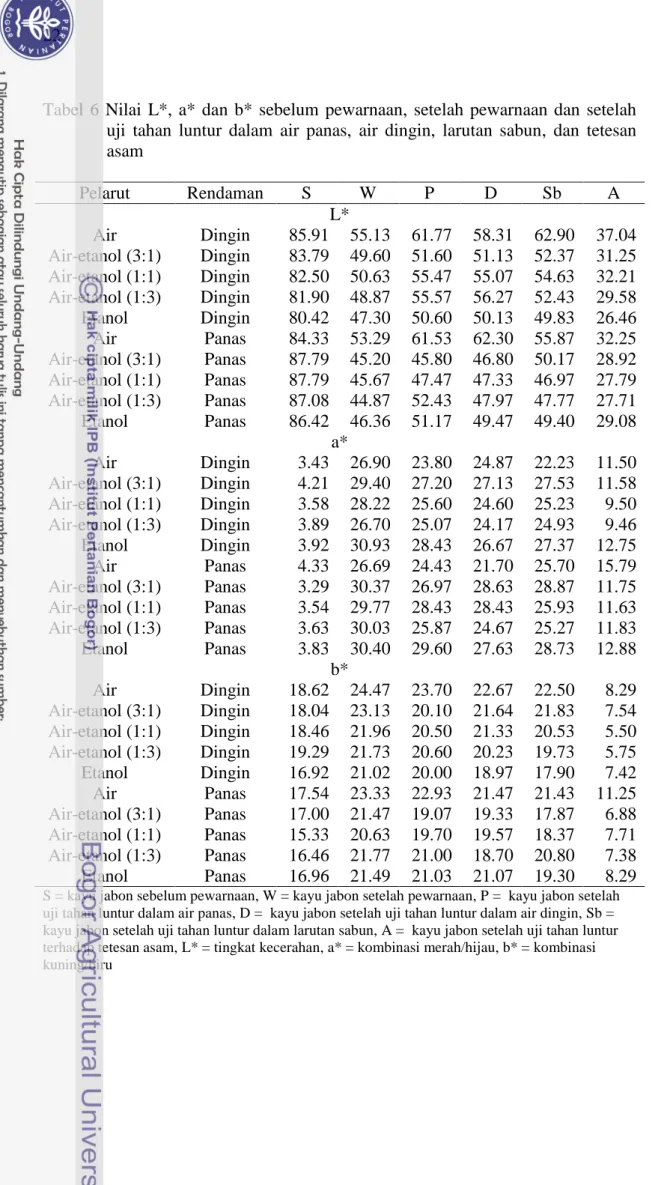

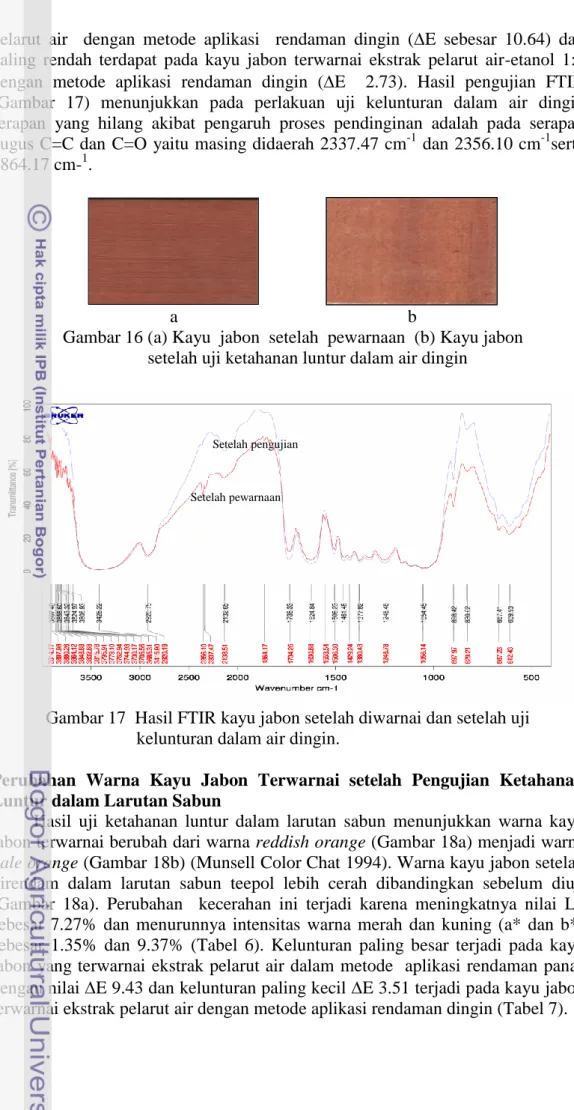

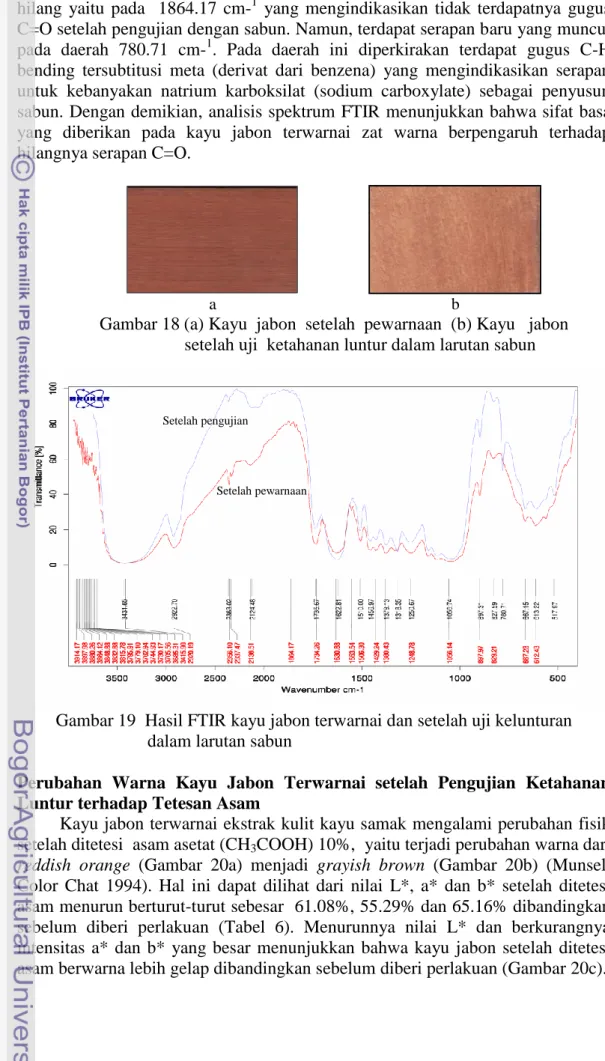

Warna kayu jabon setelah pewarnaan dengan ekstrak kulit kayu samak berubah dari warna light grey (Gambar 11a) menjadi warna reddish orange (Gambar 14b) (Munsell Color 1994). Jika dibandingkan dengan kayu mahoni dan meranti (Gambar 11c dan 11d), kayu jabon terwarnai ekstrak kulit kayu samak berwarna lebih gelap. Tabel 6 menunjukkan tingkat kecerahan (L*) warna kayu jabon setelah diwarnai turun sebesar 42.58% dibandingkan sebelum diwarnai dengan kisaran nilai antara 44.87 – 55.13. Nilai a* dan b* setelah pewarnaan berturut-turut naik sebesar 86.98% dan 20.99%, dengan nilai a* berkisar antara 26.69–30.93, sedangkan nilai b* berkisar antara 20.63–24.67. Nilai a* dan b* yang positif ini menandakan bahwa warna reddish orange pada kayu jabon hasil pewarnaan merupakan campuran warna merah dan kuning. Menurunnya nilai L* dan bertambahnya nilai a* dan b* setelah pewarnaan menunjukkan terjadinya perubahan warna yang sangat signifikan dibandingkan dengan warna kayu jabon sebelum diwarnai.

a b

c d

Gambar 11 (a) Kayu jabon sebelum pewarnaan (b) Kayu jabon setelah pewarnaan (c) Kayu mahoni (d) Kayu meranti merah (Martawijaya et al. 2005)

Tabel 6 Nilai L*, a* dan b* sebelum pewarnaan, setelah pewarnaan dan setelah uji tahan luntur dalam air panas, air dingin, larutan sabun, dan tetesan asam Pelarut Rendaman S W P D Sb A L* Air Dingin 85.91 55.13 61.77 58.31 62.90 37.04 Air-etanol (3:1) Dingin 83.79 49.60 51.60 51.13 52.37 31.25 Air-etanol (1:1) Dingin 82.50 50.63 55.47 55.07 54.63 32.21 Air-etanol (1:3) Dingin 81.90 48.87 55.57 56.27 52.43 29.58 Etanol Dingin 80.42 47.30 50.60 50.13 49.83 26.46 Air Panas 84.33 53.29 61.53 62.30 55.87 32.25 Air-etanol (3:1) Panas 87.79 45.20 45.80 46.80 50.17 28.92 Air-etanol (1:1) Panas 87.79 45.67 47.47 47.33 46.97 27.79 Air-etanol (1:3) Panas 87.08 44.87 52.43 47.97 47.77 27.71 Etanol Panas 86.42 46.36 51.17 49.47 49.40 29.08 a* Air Dingin 3.43 26.90 23.80 24.87 22.23 11.50 Air-etanol (3:1) Dingin 4.21 29.40 27.20 27.13 27.53 11.58 Air-etanol (1:1) Dingin 3.58 28.22 25.60 24.60 25.23 9.50 Air-etanol (1:3) Dingin 3.89 26.70 25.07 24.17 24.93 9.46 Etanol Dingin 3.92 30.93 28.43 26.67 27.37 12.75 Air Panas 4.33 26.69 24.43 21.70 25.70 15.79 Air-etanol (3:1) Panas 3.29 30.37 26.97 28.63 28.87 11.75 Air-etanol (1:1) Panas 3.54 29.77 28.43 28.43 25.93 11.63 Air-etanol (1:3) Panas 3.63 30.03 25.87 24.67 25.27 11.83 Etanol Panas 3.83 30.40 29.60 27.63 28.73 12.88 b* Air Dingin 18.62 24.47 23.70 22.67 22.50 8.29 Air-etanol (3:1) Dingin 18.04 23.13 20.10 21.64 21.83 7.54 Air-etanol (1:1) Dingin 18.46 21.96 20.50 21.33 20.53 5.50 Air-etanol (1:3) Dingin 19.29 21.73 20.60 20.23 19.73 5.75 Etanol Dingin 16.92 21.02 20.00 18.97 17.90 7.42 Air Panas 17.54 23.33 22.93 21.47 21.43 11.25 Air-etanol (3:1) Panas 17.00 21.47 19.07 19.33 17.87 6.88 Air-etanol (1:1) Panas 15.33 20.63 19.70 19.57 18.37 7.71 Air-etanol (1:3) Panas 16.46 21.77 21.00 18.70 20.80 7.38 Etanol Panas 16.96 21.49 21.03 21.07 19.30 8.29

S = kayu jabon sebelum pewarnaan, W = kayu jabon setelah pewarnaan, P = kayu jabon setelah uji tahan luntur dalam air panas, D = kayu jabon setelah uji tahan luntur dalam air dingin, Sb = kayu jabon setelah uji tahan luntur dalam larutan sabun, A = kayu jabon setelah uji tahan luntur terhadap tetesan asam, L* = tingkat kecerahan, a* = kombinasi merah/hijau, b* = kombinasi kuning/biru

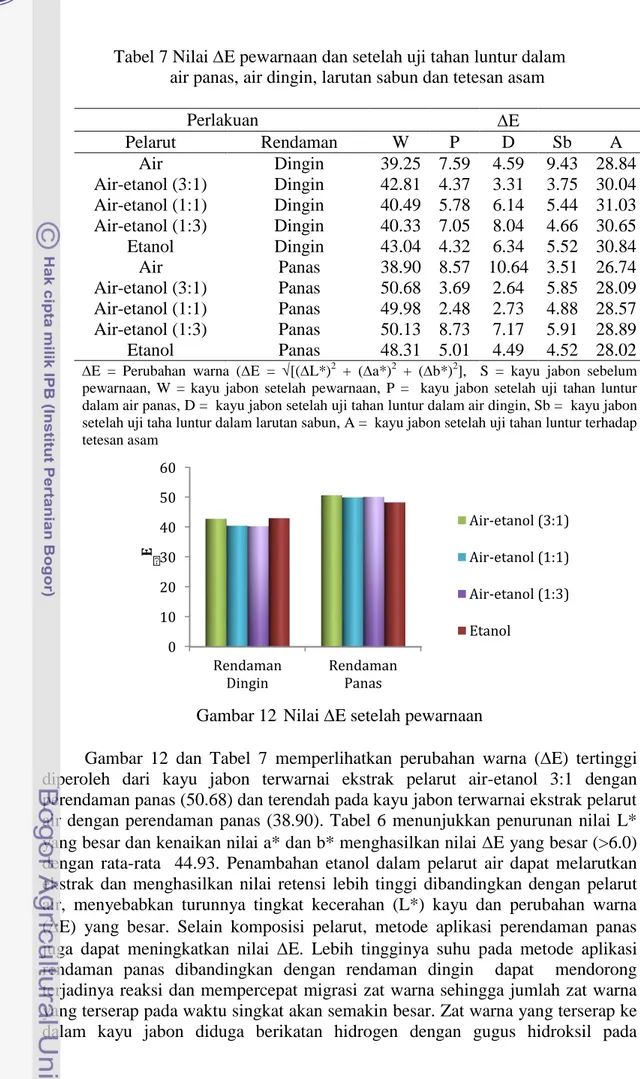

Tabel 7 Nilai E pewarnaan dan setelah uji tahan luntur dalam air panas, air dingin, larutan sabun dan tetesan asam

Perlakuan E Pelarut Rendaman W P D Sb A Air Dingin 39.25 7.59 4.59 9.43 28.84 Air-etanol (3:1) Dingin 42.81 4.37 3.31 3.75 30.04 Air-etanol (1:1) Dingin 40.49 5.78 6.14 5.44 31.03 Air-etanol (1:3) Dingin 40.33 7.05 8.04 4.66 30.65 Etanol Dingin 43.04 4.32 6.34 5.52 30.84 Air Panas 38.90 8.57 10.64 3.51 26.74 Air-etanol (3:1) Panas 50.68 3.69 2.64 5.85 28.09 Air-etanol (1:1) Panas 49.98 2.48 2.73 4.88 28.57 Air-etanol (1:3) Panas 50.13 8.73 7.17 5.91 28.89 Etanol Panas 48.31 5.01 4.49 4.52 28.02

E = Perubahan warna (E = [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2], S = kayu jabon sebelum

pewarnaan, W = kayu jabon setelah pewarnaan, P = kayu jabon setelah uji tahan luntur dalam air panas, D = kayu jabon setelah uji tahan luntur dalam air dingin, Sb = kayu jabon setelah uji taha luntur dalam larutan sabun, A = kayu jabon setelah uji tahan luntur terhadap tetesan asam

Gambar 12 Nilai E setelah pewarnaan

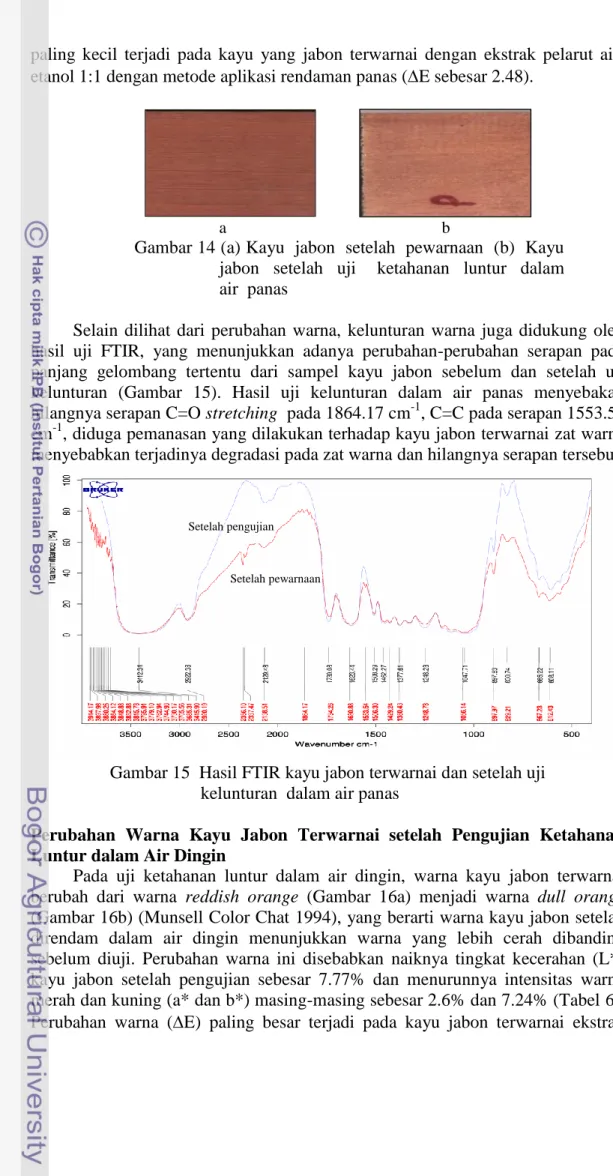

Gambar 12 dan Tabel 7 memperlihatkan perubahan warna (E) tertinggi diperoleh dari kayu jabon terwarnai ekstrak pelarut air-etanol 3:1 dengan perendaman panas (50.68) dan terendah pada kayu jabon terwarnai ekstrak pelarut air dengan perendaman panas (38.90). Tabel 6 menunjukkan penurunan nilai L* yang besar dan kenaikan nilai a* dan b* menghasilkan nilai E yang besar (>6.0) dengan rata-rata 44.93. Penambahan etanol dalam pelarut air dapat melarutkan ekstrak dan menghasilkan nilai retensi lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut air, menyebabkan turunnya tingkat kecerahan (L*) kayu dan perubahan warna (E) yang besar. Selain komposisi pelarut, metode aplikasi perendaman panas juga dapat meningkatkan nilai E. Lebih tingginya suhu pada metode aplikasi rendaman panas dibandingkan dengan rendaman dingin dapat mendorong terjadinya reaksi dan mempercepat migrasi zat warna sehingga jumlah zat warna yang terserap pada waktu singkat akan semakin besar. Zat warna yang terserap ke dalam kayu jabon diduga berikatan hidrogen dengan gugus hidroksil pada

0 10 20 30 40 50 60 Rendaman

Dingin RendamanPanas

E

Air-etanol (3:1) Air-etanol (1:1) Air-etanol (1:3) Etanol