DUNIA EKSISTENSIAL WIRACARITA ADIRIMA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Disusun Oleh: Albertus Harimurti

NIM : 089114133

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

DUNIA EKSISTENSIAL WIRACARITA ADIRIMA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Disusun Oleh: Albertus Harimurti

NIM : 089114133

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

iv

Aku mencintai manusia.

v

Untuk setiap existenz

yang tidak bisa hidup tanpa sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, yang merupakan kebebasan dan hidupnya. Dalam Keberadaan sekaligus Ketiadaan,

vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya, mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan identitas di bawah ini: Nama : Albertus Harimurti

NIM : 089114133

Fakultas/Jurusan/Prodi : Psikologi

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan guna mencapai derajat kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Karya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah. Jika terdapat bukti adanya plagiasi, saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Yogyakarta, 13 Juni 2013 Yang menyatakan,

vii

DUNIA EKSISTENSIAL WIRACARITA ADIRIMA

Albertus Harimurti

ABSTRAK

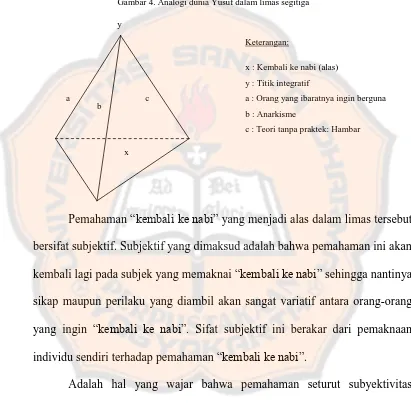

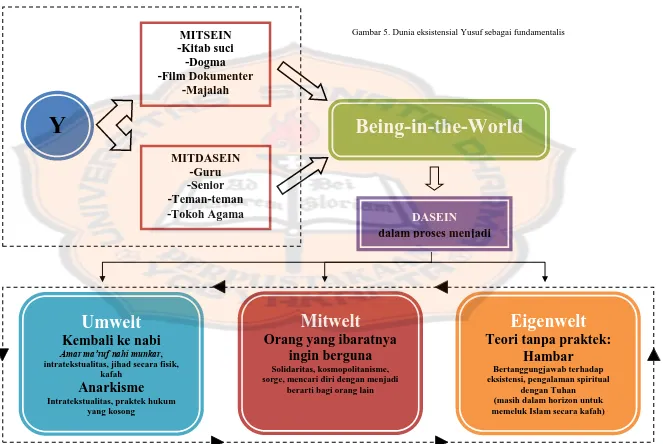

Manusia dan dunia tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling menciptakan. Untuk memahami manusia, maka harus memahami dunianya, dan sebaliknya. Penelitian ini menyelidiki kaitan antara dunia dengan diri. Konteks referensi yang diangkat adalah mengenai fundamentalisme keagamaan. Penelitian ini berusaha mengetahui dunia fundamentalis lewat pembangunan dunia yang dilakukan seorang fundamentalis lewat hubungannya dengan dunia yang membatasi kebebasan eksistensialnya (Umwelt), dunia sosialnya (Mitwelt), serta hubungannya dengan dirinya sendiri (Eigenwelt). Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi eksistensial. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara semi terstruktur dengan partisipan satu orang. Pemilihan partisipan dilakukan lewat dasar pengalaman berjihad partisipan. Verifikasi data dilakukan dengan validasi intrasubjektif dan intersubyektif untuk memperkuat penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sebagai fundamentalis yang dialami partisipan merupakan cara meng-Ada dengan ―kembali ke nabi‖ (Umwelt), menjadi berguna bagi orang lain (Mitwelt), sikap anarkis (Umwelt), serta mempraktekkan teori ke dalam aksi (Eigenwelt).

viii

THE EXISTENTIAL WORLD OF ADIRIMA’S EPIC

Albertus Harimurti

ABSTRACT

Human and the world can not be separated. Both are co-constituted. To understand human being, we should understand his world, and vice versa. This study explores the relationship between the self to world. The reference context of the study is religious fundamentalism. This study sought to know the fundamentalist world construction through the relation with a world that restrict his existential freedom (Umwelt), relation toward social world (Mitwelt), and his relation with himself (Eigenwelt). The method used is an existential phenomenology. The data was collected through semi-structured interviews with one participant. Selection of the participant is based on his jihad experience. Data verification is done by intrasubjective and intersubjective validation to strengthen the interpretation of the data. The results showed that the experience as a fundamentalist as experienced by the participant is the “way to be” through “go back to the prophet” (Umwelt), significance for others (Mitwelt), anarchist attitude (Umwelt), and putting theory into practice (Eigenwelt).

ix

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

NAMA : ALBERTUS HARIMURTI NIM : 089114133

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Dunia Eksistensial Wiracarita Adirima

supaya dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan akademis.

Dengan demikian, pihak Perpustakaan Universitas Sanata Dharma berhak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di internet atau media lain demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Terima kasih.

Dibuat di Yogyakarta, Pada tanggal: 13 Juni 2013 Yang menyatakan,

x

KATA PENGANTAR

Jika setiap pendidik maupun peserta didik berpandangan seperti Albert Einstein—bahwa pendidikan adalah sebuah hadiah berharga—niscaya sebuah karya tulis dipahami sebagai perwujudan proses menjadi. Sebaliknya, jika pendidikan dipahami sebagai kewajiban yang membebani, maka pemahaman fatal karya tulis sebagai sebuah ―syarat‖; tidak terhindarkan.

Berangkat dari rasa ingin tahu penulis serta keresahan kolektif terhadap fundamentalisme, karya tulis berjudul ―Dunia Eksistensial Wiracarita Adirima‖ ini diwujudnyatakan. Judul yang tertera mengindikasikan bahwa dalam kreasi karya ini diskursus mengenai fundamentalisme dibingkai dalam pemikiran eksistensial yang diuraikan dan dieksplorasi lewat analisis psikologi eksistensial. Harapannya, karya tulis ini dapat menjadi sumbangan tersendiri bagi disiplin ilmu psikologi dan masyarakat pada umumnya serta kepada penulis pada khususnya.

Lewat ruang ini, penulis memberikan penghargaan linuhung bagi semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses penelitian ini. Terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Being sekaligus kebenaran yang disebut dalam banyak nama serta dilukis dalam banyak rupa.

xi

3. Direksi Universitas Sanata Dharma serta segenap staf dan pengelola Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Terima kasih untuk pelayanannya menuju jendela kehidupan.

4. Bapak Fransciscus Xaverius Tohari, Ibu Veronica Eni Widi Muryani, serta Felix Chandra Noveriawan untuk 24 tahun pendidikan dalam sebuah wiyata mandala kecil bernama ―keluarga‖.

5. Bapak Machmudi Hariono dan Mas Noor Huda Ismail untuk segala proses, persahabatan, serta pengalaman berharganya.

6. Kolase dalam sebuah fase: ITJAS (Ikatan Tjatjat Asmara) dan mereka yang sentimentil; Abraham Barkah, Adhitya Hari, Aji Maundri, Alexander Widyawan, Arga Yudha, Arya Primaditya, Bayu Mahendra, Budi Setiyana, Christella Suryo, Danar Prakoso, Dani Sayekti, Debora Ratri, Dias Aditya, Dionisius Ryan, Dody Nugroho, Dyan Martikatama, Fajar Budi, Febriana Nurselly, Galih Pambudi, Gilang Pradipta, Hanif Jemmy, Hariyono Teguh, Indra Hermawan, Kalpika Narantaka, Krisna Yudha, Maharestu Sadya, Mandana, Maria Eliza, Mario Heimbach, Petrus Andy, Pramesti Dewi, Ratna Ayu, Rimpi Karuniasti, Ristina Mauliana, Sesilia Narendra, Setya Dharma, Setyo Adi Sejati, Timotius Aditya, Tino Adika, Vita Dharmaadi, Wahyu Kristianto, Wahyu Setia Jati, Wieana Oktami, Yosef Andank. 7. Être-pour-soi maupun être-en-soi yang tidak dapat penulis sebutkan

xii

Akhirnya, penulis menyadari bahwa prinsip ignoramus et ignorabimus

(kita tidak tahu dan tidak akan tahu) menjadi basis dalam peziarahan intelektual manusia. Dan tentunya, sebagai pengalaman pertama penulis, karya ini tidak lepas dari kejanggalan teknis maupun analisis. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih untuk segala kritik dan saran yang konstruktif—yang tentunya akan semakin menyahihkan karya tulis ini. Terima kasih.

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……... i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING... ii

HALAMAN PENGESAHAN………... iii

HALAMAN MOTTO.……...………... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..….………….…... v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA... vi

ABSTRAK... vii

ABSTRACT... viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH…... ix

KATA PENGANTAR... x

DAFTAR ISI... xiii

DAFTAR GAMBAR... xvi

DAFTAR LAMPIRAN... xvii

BAB I. PENGANTAR... 1

A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Rumusan Masalah... 8

C. Tujuan Penelitian... 9

D. Manfaat Penelitian... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 10

A. Fundamentalisme... 10

xiv

1. Being-in-the-world... 18

2. Tiga Mode Dunia... 22

3. Being dan Nonbeing... 27

C. State of Being Fundamentalisme Agama... 32

D. Peta Konsep Penelitian………... 40

BAB III. DESAIN PENELITIAN…... 41

A. Pendekatan Penelitian Fenomenologi Eksistensial... 41

B. Fokus Penelitian... 45

C. Sumber Data Penelitian... 45

D. Teknik Pengumpulan Data dan Sampling... 46

E. Teknik Analisis dan Interpretasi Data... 47

F. Verifikasi Data... 49

BAB IV. PELAKSANAAN PENELITIAN, LIFE-HISTORY, ANALISIS DATA & HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN... 51

A. Pelaksanaan Penelitian... 51

B. Life-History…... 55

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian... 64

1. Mitsein-Mitdasein... 65

2. Umwelt... 71

3. Mitwelt... 75

4. Eigenwelt... 90

xv

1. Kembali ke Nabi (Umwelt)... 117

2. Orang yang Ibaratnya Ingin Berguna (Mitwelt)... 123

3. Anarkisme (Umwelt)... 128

4. Teori Tanpa Praktek: Hambar (Eigenwelt)... 130

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN... 143

A. Kesimpulan... 143

B. Saran... 145

1. Bagi Keluarga dan Masyarakat... 145

2. Bagi Eksponen Agama dan Masyarakat... 146

3. Bagi Peneliti Fenomenologi dengan Subjek Fundamentalis... 147

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pemikiran Fundamentalis... 14 Gambar 2. Struktur Pemikiran Non-Fundamentalis... 15 Gambar 3. Orang yang Sehat Hidup secara Simultan di Umwelt, Mitwelt,

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Informed Consent ... 155

Lampiran 2. Interview Protocol ... 157

Lampiran 3. Listing and Preliminary Grouping (Reduction and Elimination)... 160

Lampiran 4. Clustering and Thematizing the Invariant Constituents... 219

Lampiran 5. Thematic Portrayal... 228

Lampiran 6. Individual Textural Descriptions... 233

Lampiran 7. Individual Structural Descriptions ... 245

1

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang Masalah

Pernah termaktub pada suatu waktu yang sangat jauh dari hari ini ―....kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua.

Mereka memang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya sama. Karena tidak

ada kebenaran yang mendua.‖ Kata-kata ini, yang dituliskan Mpu Tantular, lahir satu kali dan agaknya hidup abadi. Begitu abadi sehingga ketika dihadapkan dengan masalah kehidupan beragama dan pluralitas di Indonesia saat ini masih relevan. ―Dalang‖ dari masalah kehidupan beragama dan pluralitas ini kemudian disebut sebagai: fundamentalisme—yang notabene adalah sebuah paham.

Fundamentalisme dipahami sebagai sikap terhadap keyakinan seseorang yang memuat kebenaran fundamental, dasar, intrinsik, esensial, dan tak bercela mengenai kemanusiaan dan ketuhanan (Altemeyer & Hunsberger, 1992; Moaddel & Karabenick, 2008; Williamson, Hood, Ahmad, Sadiq, & Hill, 2008). Hood, Hill, dan Williamson (2005) berpendapat bahwa label ini dapat digunakan sepanjang kelompok ini menolak pluralitas terhadap kitab suci (modernitas). Menurut kaum fundamentalis, pluralitas kitab suci ini menyangkal penyingkapan rahasia Tuhan.

Herriot (2009), konteks yang dimaksud di sini adalah konteks sosial maupun konteks psikologis. Pada waktu dan tempat yang berbeda, alasan seorang atau sekelompok fundamentalis melabeli ‗yang lain‘ sangatlah berbeda. Oleh

karena itu, ketika kita menyebut seseorang atau sekelompok orang adalah kaum fundamentalis, kita perlu mencari latar belakang fundamentalisme yang terjadi sesuai konteks sosial dan psikologis yang ada.

Kita ambil contoh fundamentalisme Taliban (Afghanistan) dengan fundamentalisme kelompok penyerang Ahmadiyah (Indonesia). Keduanya memiliki kesamaan ciri dasar bahwa ideologi di luar mereka tidak dapat ditoleransi dan bertujuan untuk membentuk sebuah sistem teokrasi yang berlandaskan syariah. Namun mereka memiliki karakteristik yang berlainan. Taliban berhasrat untuk menaklukkan Afghanistan dan membentuk kembali khalifah Islam (Rashid, 2001), sedangkan kelompok penyerang Ahmadiyah memiliki tendensi bahwa pihak mayoritas menindas yang minoritas (Program Studi Agama dan Lintas Budaya [PSALB], 2012). Perbedaan inilah yang menunjukkan pentingnya melihat fenomena fundamentalisme secara kontekstual.

menempatkan pengalaman manusia di bawahnya. Tidak ada sumber di luar teks yang dapat mengatakan kebenaran mutlak dari kehidupan. Lebih jauh lagi, dapat kita katakan bahwa isi teks tidak bisa dipengaruhi apapun atau siapapun, mereka yang skeptis dan mempertanyakan isi dari teks akan mengalami penolakan dari para fundamentalis (Hood, Hill, & Spilka, 2009).

Mirisnya, beberapa teks yang tertulis dalam kitab suci akan menjadi beresiko lewat penafsiran yang literal (intratextual). Padahal, jika dilihat dari kitab suci berbagai agama besar di dunia, kita dapat menemukan beberapa kalimat yang tertulis dalam kitab suci yang secara fundamental justru mendukung humanisme dan perdamaian, bukan kekerasan antar agama (Rg. Weda X.191; Matius 22:37-39; Al-Baqarah 213; Karaniya Metta Sutta). Lain halnya jika penafsiran dilakukan secara selektif. Ketika selektivitas ini terjadi, kita akan sampai pada pemahaman bahwa apa yang ada dalam kitab suci menjadi beresiko.

Hood et al. (2005) mengelaborasi bahwa fundamentalis melakukan proses selective scriptural ini sebagai bentuk dari justifikasi terhadap pandangannya. Sebagai contoh adalah fundamentalis Protestan yang memiliki dasar dari beberapa teks tertentu dalam Alkitab, salah satunya adalah pada;

“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada

terang-Nya yang ajaib…” (1 Petrus 2:9)

Proses selective scriptural ini merupakan bentuk fragmentasi isi kitab suci. Kitab suci yang seharusnya dipahami secara menyeluruh justru mengantar pada interpretasi yang kurang tepat ketika dipahami secara selektif. Proses

selective scriptural yang pragmatis dan mengalami penyimpangan interpretatif ini akan menjadi berbahaya jika dikenakan dalam pemahaman terhadap kata ―bangsa yang terpilih‖, ―imamat yang rajani‖, ―bangsa yang kudus‖, ―umat

kepunyaan Allah sendiri‖.

Di Indonesia, fundamentalisme ditengarai menjadi pemicu beragam kasus kekerasan. Pada tahun 2010, tercatat ada 39 kasus kehidupan beragama, sedangkan tahun 2011 ada 36 kasus menyangkut kehidupan beragama (PSALB, 2012). Kasus yang terjadi meliputi pengalihfungsian, pembekuan, penyegelan, penutupan atau penggusuran rumah ibadah, maupun ancaman atau perusakan, mulai dari pelemparan batu ke bangunan rumah ibadah sampai pada pembakaran dan teror serta ledakan bom bunuh diri di tempat ibadah. Secara kuantitatif, tidak terjadi perubahan yang signifikan berkaitan dengan masalah kedua ini. Namun secara kualitatif mengalami peningkatan dengan digunakannya modus bom bunuh diri (dalam satu kasus masjid di Cirebon dan satu kasus gereja di Solo).

Terang saja gerakan fundamentalisme yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk yang berbau kekerasan komunal (perusakan, bom bunuh diri) dan ―dihiasi‖ intrik politik (sistem teokrasi, SKB Tiga Menteri), meresahkan

fundamentalisme dan kaitannya dengan resiko sosial yang mengancam perlu dilakukan. Jika memungkinkan justru kita meretas serta melakukan tindakan preventif terhadap hal tersebut. Untuk meretas serta melakukan tindakan preventif, maka salah satu hal yang diperlukan adalah memahami kehidupan para fundamentalis.

Sebagaimana kelompok fundamentalis memiliki karakteristik berdasar konteks, maka guna mencapai pemahaman yang komprehensif, Victoroff (2005) menganjurkan penelitian dengan melakukan kontak langsung dengan kaum fundamentalis. Selain dibutuhkannya kontak langsung, ditemukan juga bahwa perilaku yang terjadi dalam fundamentalis dideterminasikan oleh sebuah kombinasi dari faktor bawaan, faktor biologis, faktor awal perkembangan, faktor kognitif, temperamen, pengaruh lingkungan, dan dinamika kelompok. Dari faktor-faktor tersebut, aspek biologis (e.g. Jakubowska & Oniszczenko, 2010; Watson, Chen, & Hood, 2011) dan sosial (e.g. Altemeyer, 2004; Blogowska & Saroglou, 2011; Gribbins & Vandenberg, 2011) telah dihadirkan. Namun, menjadi tidak adekuat dengan absennya nilai-nilai hidup (filosofi) yang dipegang dan makna yang dicipta oleh fundamentalis itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian terpadu lewat level analisis dan penggambaran mengenai contoh fundamentalis perlu dilakukan.

dunia kaum fundamentalis. Kontak langsung akan membantu pemahaman mengenai dunia mereka secara langsung. Lewat mengenal dunia kaum fundamentalis, pemahaman komprehensif mengenai fundamentalis sebagai seorang manusia akan tercapai.

Dunia yang dimaksud adalah dunia makna (Lebenswelt) sesuai pemahaman Edmund Husserl (dalam Abidin, 2007). Dunia ini diciptakan (dimaknakan) dan dihidupi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dunia eksistensial—sebagaimana kita akan menyebut selanjutnya—merupakan pemaknaan atas dunia disertai proses membangun dunia dalam koridor psikologi eksistensial. Secara singkat, rentang sejarah psikologi eksistensial sangat erat kaitannya dengan pemikiran Edmund Husserl, Martin Heidegger, Ludwig Binswanger, Medard Boss, dan Rollo May.

Groth (2008) mengelaborasi bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang eksis di dunia (the existing person atau the exister). Manusia yang eksis berarti berada dalam otentisitasnya. Otentisitas ini dipahami sebagai realisasi kebebasan manusia. Kebebasan ini merupakan wujud dasein

(Ada-di-sana) dalam kondisi being-in-the-world. Guna memahami being-in-the-world, maka kita harus memahami being (Ada) dan world (dunia). Kedua kutub ini membangun sebuah relasi dialektis dalam dinamikanya.

Cara memahami dunia eksistensial seseorang adalah memahaminya lewat tiga mode dunia. Mode dunia pertama adalah Umwelt. Umwelt dipahami sebagai dunia fisiologis maupun kultural sejauh itu menempatkan manusia dalam kondisi yang minim kebebasan untuk memilih. Kedua adalah Mitwelt

yang dipahami dalam hubungan antara aku dengan orang lain. Orang lain dalam hal ini juga diposisikan sebagai subyek, bukan sekadar obyek. Mode terakhir adalah Eigenwelt. Eigenwelt dipahami sebagai dunia pribadi yang berisi nilai-nilai dan potensialitas seseorang.

Ketiga dunia ini yang membentuk seseorang dalam kondisi being-in-the-world. Ketiga dunia ini bersifat dialektis dan beroperasi secara serentak dalam dunia eksistensial setiap orang. Sifat melekat antara seseorang dengan dunianya memungkinkan pemahaman bahwa untuk memahami seseorang, maka kita harus memahami dunianya. Erwin Straus (dalam May, 1958) mengatakannya dengan baik; ―To understand the compulsive, we must first understand his world.‖

Guna memahami dunia seorang fundamentalis, penelitian ini akan mengangkat kasus Yusuf Adirima. Yusuf adalah seorang mantan mujahidin. Selama 2 tahun Yusuf berjihad atas nama Moro Islamic Liberation Front

ditangkap polisi pada tahun 2002 dikarenakan terbukti menyimpan amunisi di rumah kontrakannya bersama Mustofa dan ketiga temannya. Perjuangan jihad inilah yang mendasari peneliti untuk menghadirkan kasus dan pengalaman Yusuf sebagai sebuah single-case studies dalam penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk meneliti dunia eksistensial kaum fundamentalis agama. Lewat pemahaman dunia eksistensial para fundamentalis pula, kita akan mampu menemukan bagaimana dunia itu dibentuk. Oleh karena itu, untuk mencapai pemahaman akan solusi terhadap masalah fundamentalisme, kita harus memulainya dengan memahami seperti apa dan bagaimana mereka membangun dunia. Harapannya; pemahaman akan dunia Yusuf ini dapat menjadi cermin kecil untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana seorang fundamentalis membangun dunianya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran dunia eksistensial (Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt) Yusuf sebagai seorang fundamentalis?

2. Bagaimanakah proses pembangunan dunia eksistensial (Umwelt, Mitwelt,

Eigenwelt) Yusuf sebagai seorang fundamentalis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dunia eksistensial (Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt) Yusuf sebagai seorang fundamentalis.

2. Mengetahui proses pembangunan dunia eksistensial (Umwelt, Mitwelt,

Eigenwelt) Yusuf sebagai seorang fundamentalis.

3. Mengetahui kesalingterkaitan antara ketiga mode dunia itu satu sama lain.

D. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengayaan bagi psikologi eksistensial berkaitan dengan dunia eksistensial Yusuf sebagai seorang fundamentalis. Gambaran serta proses membangun dunia eksistensial yang dialami Yusuf akan memberikan gambaran psikologis dalam mendekati persoalan psikologis seorang fundamentalis secara tepat.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fundamentalisme

Medio abad ke-20, Allport (1950) menemukan tesisnya yang menyatakan bahwa agama adalah bentuk pengejaran makna (pursuit of meaning) dari individu. Selain tesis dari Allport, hasil penelitian Silberman (dalam Emmons & Paloutzian, 2003) menunjukkan bahwa ada tiga hal yang menyatakan agama sebagai sistem makna dan mempengaruhi emosi. Pertama, agama menentukan emosi dan level intensitas emosi. Kedua, keyakinan mengenai alam dan Tuhan mempengaruhi emotional well-being. Ketiga, agama menawarkan kesempatan untuk mengalami pengalaman emosional yang unik lewat kedekatan dengan yang bersifat kudus.

Frankl (1984) mengelaborasi bahwa sistem makna yang dimaksud di sini adalah kumpulan keyakinan dan teori yang digunakan seseorang atau kelompok untuk menghadapi realita. Sistem makna ini kemudian akan menjadi motor penggerak frame of reference (Frankl, 1968). Frame of reference sendiri didefinisikan Feist & Feist (2008) sebagai sebuah filosofi atau cara pandang terhadap suatu hal pada seseorang. Frame of reference

sendiri bersifat dinamis dan bisa berubah kapan saja tergantung pengalaman hidup.

menyatakan bahwa tradisi religius berubah dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau terjadi proses intensifikasi keyakinan religius dan praktiknya. Perubahan ini merupakan bentuk dari konversi keagamaan. Paloutzian, Richardson, & Rambo (1999) mendefinisikan konversi keagamaan sebagai sebuah pengalaman transformasional yang berpengaruh amat besar yang melibatkan persinggungan dinamis antara seseorang dengan kejadian, ideologi, institusi, ekspektasi, dan pengalaman.

Definisi konversi tersebut juga sesuai ketika diterapkan dalam fundamentalisme. Adanya persinggungan seseorang dengan kejadian, ideologi, institusi, ekspektasi, dan pengalaman yang lalu membentuk sebuah pengalaman transformasional. Pengalaman transformasional ini mengacu pada perubahan, seperti yang telah disebutkan, sistem makna dan frame of reference. Konversi berupa perubahan sistem makna dan frame of reference

ini ditunjukkan dengan dogmatisasi isi kitab suci yang diikuti dengan sikap maupun cara berpikir konservatif, bersifat rigid terhadap cara pandang terhadap out-group, intoleran, dan bersinggungan pada kebenaran mutlak kelompok ini mampu memunculkan karakter otoriter yang cenderung merugikan interaksi antar manusia (Altemeyer, 2004; Altemeyer & Hunsberger, 1992; Gribbins & Vandenberg, 2011).

esensial, dan tak bercela mengenai kemanusiaan dan ketuhanan. Hood et.al. (2005) berpendapat bahwa label ini dapat digunakan sepanjang kelompok ini menolak pluralitas terhadap kitab suci (modernitas).

Jika agama memiliki posisi kuat dalam kendali sistem makna, otomatis paham fundamentalisme yang menjadi produk konversi ideologi menjadi pemerintahan baru dalam frame of reference seseorang. Menurut McAdams (1993), kaum eksistensialis Kristen maupun Yahudi percaya bahwa setiap manusia bertanggungjawab menciptakan makna di dunia. Oleh karena itu, setiap orang akan ‗berperang‘ secara heroik dalam rangka mencapai makna.

Masih senada dengan McAdams, Hood et.al. (2005) mengklaim bahwa sebuah sistem makna dapat digagas sebagai sekelompok keyakinan atau teori mengenai realitas yang termasuk di dalamnya teori dunia (keyakinan mengenai yang lain dan situasi) dan teori diri (keyakinan akan diri sendiri).

Hood et.al. (2005) menguraikan bahwa sekelompok keyakinan atau teori utama kehidupan para fundamentalis adalah kitab suci dari agama masing-masing. Pekerjaan, relasi personal, cara merawat anak, perkembangan diri, prestasi kerja dan lebih banyak lagi didasari oleh isi kitab suci. Oleh karena itu penting untuk dipahami bahwa perjuangan untuk mencari makna dari para fundamentalis dapat didefinisikan dan diinterpretasikan lewat kitab suci yang ada. Agama, sesuai dengan pemaknaan para fundamentalis, menjadi filosofi hidup utama yang kemudian berhadapan dengan makna personal (Baumeister dalam Hood et.al., 2005) dan menyediakan sense of coherence

Ada perbedaan yang sangat mencolok antara kitab suci suatu agama dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Dalam The God Delusion, Richard Dawkins (2006) menyatakan bahwa buku mengenai ilmu pengetahuan cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan kitab suci suatu agama. Jika ada kesalahan isi dalam buku ilmu pengetahuan, maka akan dilakukan revisi sesuai dengan bukti terbaru yang ada. Namun, berbeda dengan isi kitab suci, isi kitab suci sangatlah rigid dan tidak bisa diganggu gugat. Inilah yang kemudian akan mempengaruhi rigiditas seorang fundamentalis.

Kritikan mengenai rigiditas kitab suci ini secara menarik disajikan dalam kumpulan parabel The Song of the Bird karya Anthony de Mello (1984). Dengan sinisme yang tidak berlebihan, De Mello menyampaikan bahwa; “Scripture, like the Sabbath, is for human beings, not human beings

for Scripture”.

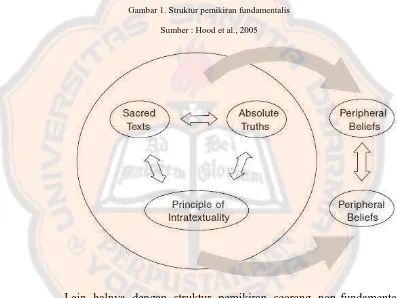

Seperti disampaikan De Mello bahwa ―manusia untuk kitab suci‖ adalah sebuah metafora yang terarah kepada para fundamentalis. Hood et.al. (2005) menggambarkan cara berpikir seorang fundamentalis lewat sebuah

mapping yang tergambar dalam Gambar 1.1.

Dalam gambar dapat dipahami bahwa sumber pemikiran seorang fundamentalis adalah teks suci (sacred texts) yang dipahami secara literal dan dipercaya sebagai the words of God menjadi sebuah prinsip intratext

penuh mengindikasikan batas yang kurang permeabel maka seorang fundamentalis membuat sebuah penjara ideologi yang bersumber teks suci semata. Keyakinan sekitar tidak berpengaruh terhadap struktur pemikiran, justru keyakinan sekitar dipahami sebagai domain dari struktur berpikir dari tiga hal yang menciptakan interelasi dalam lingkaran.

Lain halnya dengan struktur pemikiran seorang non-fundamentalis (dalam Gambar 1.2.) yang memiliki lingkaran dengan garis putus-putus dan adanya korelasi antara keyakinan sekitar dengan tiga variabel dalam lingkaran yang menciptakan interelasi. Garis putus-putus menunjukkan bahwa pemikiran non-fundamentalis bersifat permeabel sehingga ada sebuah dialog internal yang terjadi antara bentuk pemikiran non-fundamentalis dengan dunia luar yang menghasilkan keseimbangan struktur berpikir.

Gambar 1. Struktur pemikiran fundamentalis

Lewat kedua gambar dan uraian di atas, ditunjukkan bahwa ada pemahaman dan konstruksi dunia yang berbeda antara fundamentalis dengan non-fundamentalis. Konstruksi dunia yang terbentuk ini akan dipahami lewat cakrawala berpikir eksistensialisme.

B. Analisis Eksistensial

Apa yang dipikirkan dunia tidak banyak bedanya. Rembrandt harus melukis. Apakah dia melukis dengan baik atau jelek, tidak jadi soal baginya; melukis adalah sarana yang membuatnya menjadi seorang manusia yang utuh.

—Irving Stone, Lust for Life

Sekitar usia 30-an, seorang psikoanalis Sullivanian Amerika menderita

tubercolosis (TBC). Dia merasakan kehidupan sehari-harinya sarat akan kecemasan sebagai akibat dari penyakitnya. Di sanatorium sambil membaca,

Gambar 2. Struktur pemikiran non-fundamentalis

dia menunggu kemungkinan untuk sembuh, cacat seumur hidup, atau bahkan mati. Tapi dalam proses medikasi yang diberikan, justru dia menemukan bahwa kecemasan manusia yang mendalam merupakan akibat dari

ketidakber-ada-annya (nonbeing). Orang itu adalah Rollo Reese May. Berkiblat pada psikoanalisis Freud serta eksistensialisme Kierkegaard dan Nietzche, May melakukan penelusuran mengenai pendekatan psikologi eksistensial yang telah didahului sekaligus berpondasi pada ontologi Heidegger; daseinanalytik.

Dalam kelanjutannya, Ludwig Binswanger (1958) menyebut analisis eksistensial sebagai daseinanalyse atau analisis dasein—berbeda dengan

daseinanalytik yang merupakan hermeneutika dari being sebagai eksistensi.

Daseinanalyse merupakan analisis fenomenologis dari eksistensi manusia (dasein). Analisis eksistensial, merupakan bentuk penyempurnaan dan perlawanan terhadap metode ilmiah yang melanggengkan depersonalisasi. ―The person is not a thing, a substance, not an object‖, kata Heidegger (1962),

―Any psychical objectification of acts, and hence any way of taking them as

something psychical, is tantamount to depersonalization‖. Analisis ini

berusaha menjawab pertanyaan; ―Are we seeing him or her in their real

world?‖ (Taylor, 2009).

ini jauh lebih penting jika disejajarkan dengan kesenangan dan bahkan lebih penting dibandingkan bertahan hidup sekalipun. Sebagaimana dikatakan Frankl (1984): “Man, however, is able to live and even to die for the sake of

his ideals and values!”

Setelah kita memahami gambaran manusia dalam horizon psikologi eksistensial, maka pemahaman mengenai dasein akan dibabarkan. Secara etimologis, dasein berasal dari dua suku kata yakni da yang berarti there; dan

sein yang berarti being, to exist, or be alive. Istilah ini merujuk pada posisi entitas manusia. Dasein yang dapat memposisikan diri dalam satu cara atau cara lain serta entah bagaimana caranya selalu memposisikan diri disebut ―existence‖ (Existenz). Dengan demikian, existence sendiri merupakan manifestasi dari dasein. “The word „existence‟, kata Gombrowics (1971), “means only conscious human existence, only inasmuch as one is conscious of

existence. Men who live in an unconscious manner have no existence”.

Dalam himpitan modernisme yang melahirkan manusia yang cenderung ―sakit‖ secara eksistensial ini, May (dalam Ewen, 2003) menemukan (kembali) bahwa setiap manusia, secara inheren, memiliki kebutuhan untuk eksis di dunia. Manusia yang sehat secara mental adalah manusia yang eksis di dunia (the existing person). Manusia yang eksis berarti

dasein dalam kondisi being-in-the-world.

1. Being-in-the-world

Ada dua kutub aktif dalam terminologi being-in-the-world. Pertama adalah being (Ada) dan kedua adalah world

(dunia). Kedua kutub ini membangun sebuah relasi dialektis dalam dinamikanya.

Martin Heidegger (1962) memaparkan being sebagai konsep universal yang tidak dapat didefinisikan sehingga makna dari being sendiri masih tersamar. Konsekuensi logis dari samar ini adalah prinsip yang menuntut untuk terus memunculkan pertanyaan mengenai being itu sendiri. Being yang individual dan subjektif ini, dalam terminologi Heidegger, disebut dasein.

Sebagai kontinuitas dari ide Heidegger, Jean-Paul Sartre (1956) membabarkan bahwa ada dua cara meng-Ada secara radikal. Dalam hal ini Sartre membedakan antara être-en-soi

Ada-pada-dirinya merupakan Ada pada benda-benda dan ada begitu saja, maka Ada-bagi-dirinya merupakan ciri khas manusia yang ditandai kesadaran, bersifat subjektif dan individual. Dalam dua cara meng-Ada ini, dasein setara dengan Ada-bagi-dirinya.

Menurut May (1958), cukup sulit untuk mendefinisikan

being secara konstitusional. May menyatakan bahwa manusia adalah being yang berada di sana sekaligus dia memiliki ―di sana‖ dalam pemahaman bahwa dia dapat mengetahui bahwa dia di sana dan mengambil bagian (take a stand) dengan referensi terhadap fakta (dasein). ―Di sana‖ bukanlah suatu tempat, tapi suatu ―di sana‖ partikular yang menjadi milik individu tersebut, titik

partikular dalam waktu maupun ruang eksistensi dalam momen yang ada (given moment). Manusia adalah being yang sadar akan, kemudian bertanggungjawab terhadap, eksistensinya.

Aspek kedua yang perlu dipahami dalam terminologi

dan dalam disain masing-masing juga turut berpartisipasi. Dunia di sini bermuatan kejadian yang telah berlalu yang mengkondisikan eksistensi seseorang dan semua pengaruh deterministik yang bekerja pada diri seseorang. Sebuah ungkapan yang akan ditemukan dalam diskursus eksistensialisme; manusia yang membangun dan menyusun dunia.

In dalam istilah being-in-the-world memiliki makna eksistensial. Aspek yang ada dalam in adalah keterlibatan (concerned with), keterikatan (preoccupation), komitmen (commitment), serta keakraban (familiarity). Dengan demikian, dunia di sini dipahami sebagai dunia yang di dalamnya manusia ikut terlibat, terikat, memiliki komitmen, dan akrab. Dunia ini terus berkembang, tergantung dari manusia sendiri sebagai pencipta makna dan dunianya sendiri (dunia yang subjektif).

menjadi manusia pada dasarnya adalah untuk eksis. To exist

sendiri ekuivalen dengan terminologi being-in-the-world.

Feist & Feist (2008) mengklaim bahwa tanda penghubung pada istilah ―being-in-the-world‖ merujuk pada keutuhan

(oneness) antara subjek (person) dan objek (world). Hal tersebut menunjukkan adanya relasi dialektis yang terjadi antara subjek dan objek. Oleh karena fokus yang tidak parsial, psikologi eksistensial cenderung bersifat holistis atau dalam bahasa Taylor (2009) dipahami sebagai studi mengenai ―total person in his life

context‖.

Eksplorasi May (1983) lebih lanjut menyatakan bahwa

being yang dimaksud bersifat partisipatif atas kondisinya atau keadaan yang terjadi selama proses being something. Dapat dipahami juga sebagai pola kemampuan yang unik dari individu (May, 1961). Dengan demikian, dasar dari being something

adalah mengetahui kondisi eksternal (self-awareness) maupun internalnya (self-consciousness).

Ditinjau dari perspektif eksistensial, being-in-the-world

menjadi masalah tersendiri bagi manusia abad ke-20 (dalam

eksesif. Pada saat yang sama, muncullah eksponen profetik seperti Kierkegaard, Nietzche dan Marx (May, 1967). Lewat eksplorasi para eksponen profetik ini, May (1958) menguraikan bahwa manusia kehilangan sense of being dan kemudian kehilangan dunianya. Tidak hanya mengalami pengalaman alienasi dari dunia manusia sekitarnya, namun manusia juga mengalami penderitaan di dalam dirinya. Dia menjadi asing dengan dunia naturalnya (alienasi epistemologis).

Ada yang menarik secara historis dari kondisi psikologis manusia. Pada jaman Freud (abad 19 dan transisi ke abad ke-20), histeria menjadi masalah utama dalam masyarakat. Pada abad ke-20, masalah berupa skizoid lebih mendominasi dibandingkan histeria. Ini berarti menunjukkan bahwa setiap waktu dan ruang sosiopsikologis tertentu memiliki sekaligus mengusung problema yang berbeda. Dengan kata lain, meminjam bahasa May (1958), ―World is never something static…It is rather dynamic pattern.”

2. Tiga Mode Dunia

secara simultan menjadi formatur dasein, yakni; Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt (uraian mengenai mode dunia ini telah didahului oleh Binswanger dan Boss). Sebagaimana dikatakan May (1958) bahwa ketiganya sama sekali bukan dunia, melainkan tiga mode yang secara simultan membentuk kondisi dasein ( being-in-the-world).

Secara literal, Umwelt berarti ―world around‖ atau ―dunia

sekitar‖. Umwelt dipahami sebagai dunia internal dan eksternal objek yang membentuk kita secara fisiologis dan lingkungan secara fisik. Pada umumnya disebut sebagai dunia biologis manusia (May, 1958).

Menurut May (1958), semua organisme memiliki dunia natural ini. Dalam animal beings dan human beings, Umwelt

meliputi kebutuhan biologis (needs), dorongan (drives), insting (instincts). Dengan demikian, meskipun manusia tidak memiliki

self-consciousness maka dia juga tetap akan eksis di dunia ini. May (1958) mengelaborasi bahwa Umwelt adalah dunia berisi hukum alam, siklus alam, tidur dan bangun, dilahirkan dan mati, hasrat dan pelepasan, dunia keterbatasan dan determinisme biologis, dunia tempat manusia mengalami ke-terlempar-an dan setiap dari kita harus menyesuaikan diri dalam cara-cara tertentu.

meliputi berbagai macam aspek biologis seperti yang telah dipaparkan di atas. Dalam dunia ini manusia dipandang semata-mata sebagai objek determinisme.

Namun kita tidak hanya hidup dalam Umwelt. Kita juga hidup dalam Mitwelt. Mitwelt, secara literal, berarti ―with-world‖

atau ―dengan-dunia‖ atau dunia sosial bersama orang lain. Feist & Feist (2008) menyatakan bahwa kita harus berrelasi dengan orang lain selayaknya orang. Jika kita menganggap mereka objek, maka kita melulu hidup dalam ranah Umwelt.

Pengaruh Interpersonal Theory Sullivan ditemukan dalam kajian mengenai Mitwelt. Gagasan Sullivan mengenai need for others dapat dipahami dalam kehidupan manusia yang berada pada ranah dunia sosial yang notabene membantunya proses perkembangan psikologis (Ewen, 2003). ―Personality”, kata Sullivan (dalam Ewen, 2003), “can never be isolated from the

complex of interpersonal relationships in which the person lives”. Oleh karena itu, semua kegiatan manusia adalah kegiatan sosial, baik itu proses fisik maupun proses mental seperti mimpi dan fantasi. Dengan demikian, menurut Sullivan, hubungan interpersonal menerima tokoh fiktif sebagai lawan relasi manusia (Hall & Lindzey, 1978).

dari diri seseorang, kekuatan (potensialitas), dan nilai-nilainya. Dunia ini secara singkat merupakan bentuk relasi dengan oneself. Dalam dunia ini, sisi humanistik dari psikologi eksistensial sangat kentara. Seperti apa yang menjadi konsentrasi Rogers dan Frankl bahwa manusia merupakan subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk mengatasi problemanya.

Eigenwelt mensyaratkan self-awareness, self-relatedness

yang secara unik hadir dalam human being. Dalam mode ini, kita memahami bahwa kita adalah pusat dari eksistensi kita serta mengenal potensi-potensi khusus kita. Potensi-potensi yang dimaksud adalah seperti kapasitas menilai, memilih, dan nilai-nilai. Ketika kita menggunakan potensi kita, maka peneguhan terhadap eksistensi diri akan dicapai. Lebih jauh lagi, mode ini menjadi jelas ketika kita menilai dengan akurat apa yang kita suka atau tidak suka, apa yang kita butuhkan atau tidak butuhkan, yang secara personal mengevaluasi pengalaman.

tegangan dan kebutuhan saat ini. Ini menunjukkan bahwa mode

Eigenwelt vis-a-vis dengan mode Umwelt.

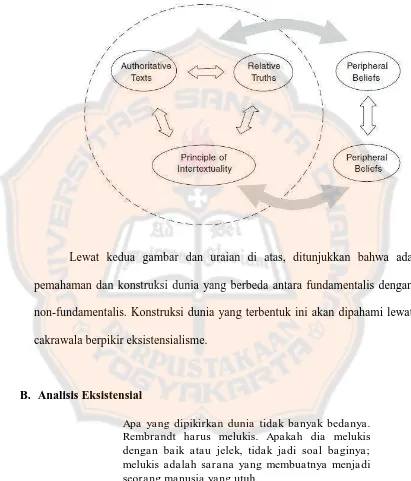

Dalam Love and Will, May (1969) membentangkan bentuk cinta beserta eksistensinya dalam tiga dunia yang secara simultan membentuk dasein. Tradisi barat (Western tradition) mengenal empat macam cinta, yakni; sex, eros, philia, dan agape. Sex dan

eros termasuk dalam dunia biologis manusia atau berarti dalam

Umwelt. Philia atau cinta terhadap teman berada dalam ranah dunia sosial manusia, yang berarti berada dalam Mitwelt. Terakhir

agape yang berada dalam Eigenwelt.

Lebih jauh lagi May mencapai kesimpulan bahwa setiap pengalaman cinta yang otentik merupakan paduan dari empat bentuk cinta tersebut dengan komposisi yang berbeda. Atau Gambar 3. Orang yang sehat hidup secara simultan di Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt

dengan kata lain merupakan hasil dinamika yang simultan antara

Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt.

3. Being dan Nonbeing

Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang sadar suatu saat mereka akan

mati…Meskipun manusia mengetahui hari

mereka di dunia terbatas dan semua akan

berakhir di saat mereka tak

mengharapkannya, manusia membuat

hidupnya laksana pertempuran yang senilai

makhluk yang hidup kekal…Mereka tak

punya apapun untuk dipertaruhkan—karena kematian tidak bisa dihindari.

—Paulo Coelho, The Pilgrimage

Kematian adalah kecemasan paling fundamental pada manusia. Manusia tidak bisa memilih untuk lahir, namun dia bisa memilih untuk mati; bahkan tanpa memilih, suatu saat dia akan mati. Menurut Herman Feifel (1961), penyelidikan lebih lanjut mengenai sikap terhadap kematian dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman kita mengenai reaksi adaptif maupun maladaptif terhadap stres dan teori kepribadian pada umumnya.

energi manusia digunakan untuk melakukan penyangkalan terhadap kematian.

May (dalam Feist & Feist, 2008) mengklaim bahwa kematian bukanlah sebuah fakta yang relatif, melainkan absolut. Kesadaran dari kematian memberikan eksistensi dan sebuah kualitas absolut mengenai apa yang akan dilakukan setiap waktu. Hidup menjadi terasa lebih vital dan berarti ketika kita menghadapkannya pada kemungkinan terhadap kematian. Senada dengan apa yang disampaikan May, Yalom (1980) berpendapat bahwa kesadaran akan kematian menjadi onset manusia untuk ―mencelupkan‖ diri dalam kehidupan. Kecemasan terhadap

kematian ini dalam pembentukan struktur karakter manusia dan menghasilkan kecemasan yang memberi tekanan nyata dalam pembangunan pertahanan psikologis.

yang mengklaim bahwa ketidaksadaran terhadap kematian terproyeksikan dalam diri manusia yang kemudian muncul lewat tendensi self-destruction.

Kecemasan sendiri memiliki sumber yang berbeda dengan ketakutan. Jika kecemasan berasal dari ancaman mental, maka ketakutan berasal dari ancaman fisik. Dalam bahasa Yalom (1980) dikatakan bahwa ketakutan menyerang bagian permukaan manusia, bukan pondasi manusia. Dengan demikian, dinamika kecemasan dipahami secara ontologis; berhubungan dengan eksistensi manusia.

Sama seperti Heidegger maupun Binswanger, secara ontologis, May (1958) memahami kecemasan sebagai ancaman terhadap dasein. Berbeda dengan Freud yang mengeksplorasi kecemasan dari tiga sumber yang berbeda, konsep kecemasan dalam psikologi eksistensial diderivasikan dari perselisihan antara

being dan ancaman nonbeing. Tidak ada batasan pasti mengenai intensitas kecemasan yang sehat dengan yang tidak. Hanya saja, manusia yang sehat secara mental tidak kehilangan fungsi diri sebagai makhluk yang mengatasi kodrat dan keadaannya (alloplastic).

Being dan nonbeing adalah negasi. Dalam bahasa Sartrean

Sartre (1956), secara konstitutif, pendek kata nothingness dapat dipahami sebagai berikut :

Nothingness does not itself have being, yet it is supported by being. It comes into the world by the for-itself and is the recoil from fullness of self-contained being which allows consciousness to exist as such. (hal.551)

May (1958) mengklaim bahwa nonbeing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari being. Untuk memahami konsep eksis, seseorang juga perlu menyadari fakta bahwa ada kemungkinan dia tidak eksis. Dalam setiap momen, dia menempuh pinggiran jurang yang terjal dengan kemungkinan untuk binasa (annihilation). Dia tidak pernah dapat melarikan diri dari fakta kematian yang akan tiba pada waktu yang tidak tentu di masa depan. Eksistensi selalu dibayang-bayangi oleh nonbeing. Konfrontasi dengan nonbeing membuat eksistensi memiliki vitalitas (vitality) dan kesiapan (immediacy) serta menaikkan tingkat consciousness terhadap dirinya, dunianya, dan segala sesuatu di sekitarnya.

Namun, konfrontasi selalu diikuti dengan status. May (1958) mengelaborasi bahwa kegagalan dalam menghadapi

(awareness), potensialitas, dan karakteristik apapun yang membuat dia unik dan menjadi seorang original being. Kapasitas untuk menghadapi nonbeing terilustrasikan dalam kemampuan seseorang untuk menerima kecemasan (anxiety), permusuhan (hostility), dan agresi (aggresion); bahwa hal tersebut ada di dalam samudra kejiwaan manusia. Menerima memiliki arti yang tidak dangkal. Menerima berarti toleran tanpa adanya unsur represi dan dapat menggunakannya sejauh hal tersebut konstruktif.

C. State of Being Fundamentalisme Agama

Dalam sebuah perjumpaan, maka akan terjadi perubahan dalam diri masing-masing aktor. Ketika antar manusia mengalami relasi interpersonal, tegangan atau konflik akan muncul diikuti kecemasan.

Kierkegaard (1997) mengilustrasikan kecemasan sebagai ―the dizziness of freedom, the awareness of the possibility of being able.‖ Kecemasan adalah kebebasan yang sedang bingung, kesadaran bahwa ada kemungkinan untuk menjadi lebih (mampu). Lebih jauh lagi Kierkegaard mengatakan bahwa kecemasan adalah realitas kebebasan sebagai sebuah potensialitas sebelum kebebasan tersebut terwujud. Goldstein (dalam May, 1963) mengelaborasi bahwa kebebasan dikapitulasikan, secara individual maupun kolektif, dengan harapan agar bisa mengatasi kecemasan yang tidak tertanggungkan. Kecemasan tidak tertanggungkan inilah yang kemudian mendorong Fromm (1955) yang secara menarik menyatakan bahwa di abad ke-20 manusia kehilangan individualitasnya—man is dead!

Penggabungan individu ini menunjukkan bahwa ada kekuatan lebih tinggi di luar dirinya. Kekuatan superior ini menuntut individu untuk mematuhinya (Fromm, 1942). Inilah yang kemudian mewujud dalam istilah ―hukum alam‖, ―nasib manusia‖, maupun ―kehendak Tuhan‖. Oleh karena itu, melalui indoktrinasinya, agama memenuhi syarat untuk menjadi salah satu kekuatan superior.

Tidak heran apabila pola penggabungan diri ke dalam yang lebih superior kemudian juga muncul pada para fundamentalis agama. Ketakutan manusia akan ketiadaan (dalam bentuk ketidakberdayaan dan kesendirian) mendorong manusia untuk mengatasinya lewat figur yang lebih superior dan sempurna. Figur ini kemudian dihadirkan dalam wujud Tuhan—yang dalam bahasa Freud adalah the exalted father. Tuhan kemudian diorganisasikan sehingga menghadirkan sebuah wujud pasti dari organisasi kehidupan berupa agama. Menurut Fromm (1992), pembentukan lembaga, organisasi, atau kelompok-kelompok tertentu merupakan cara menyalurkan agresi. Tidak jarang cara ini menyebabkan ketertundukan terhadap berhala baru sebagai imbas dari hubungan otoritatif yang tidak membebaskan (otoritas irasional).

fatalistik, dan merasa tidak aman. Kondisi fatalistik ini kemudian mengantar pada ketidakberdayaan dan menciptakan sebuah kondisi kebahagian yang tidak terrealisasikan (unrealizability of happiness). Sedangkan perasaan tidak aman ditampilkan dalam pandangan hidup responden yang cenderung tidak aman dan tidak dapat diprediksi. Kebahagiaan yang tidak terrealisasikan serta sikap fatalistik ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tidak sehat dan individu dirugikan (Fromm, 1942).

Konformitas yang tinggi dan destruksi kepribadian menjadi tera bahwa masyarakat tidak sehat dan cenderung merugikan individu. Akar konformitas dan destruksi kepribadian tersebut adalah intensitas sense of being yang meredup akibat adanya kekuatan luar yang mengendalikan individu. Meredupnya sense of being ini diikuti terciptanya massa anonim dan kaum konformis yang mengalami alienasi dari dunianya (May, 1958). Sebaran penelitian (e.g. Altemeyer, 2004; Ji & Ibrahim, 2007; Moaddel & Karabenick, 2008) menunjukkan bahwa pola serupa juga ditemukan dalam ideologi yang cenderung rigid seperti fundamentalisme. Massa yang anonim dan kaum konformis inilah yang kemudian dikendalikan oleh kekuatan mahadahsyat yang tidak terlihat dalam wujud perintah sosial (dogma agama).

lainnya. Manusia menjadi tidak unik dan bukan lagi seorang original being. Kapasitas untuk menghadapi nonbeing yang tidak mumpuni menjadi pematik yang memunculkan kecemasan (anxiety), permusuhan (hostility), dan agresi (aggresion) yang tidak sehat secara mental.

Secara ontologis, kecemasan sudah ada dibarengi dengan manusia terlahir ke dunia. Kecemasan ini kemudian mengalami represi ke dalam

unconsciousness. Akibatnya, kesadaran bahwa hal tersebut sudah ada dalam samudra kejiwaan manusia semakin dangkal. Tingkat kesadaran yang terhambat ini diikuti dengan terhambatnya penerimaan keadaan secara toleran sehingga cara mengatasi kecemasan cenderung kurang konstruktif. Ketidakmampuan menerima dengan sehat ini menyebabkan terhambatnya proses self-transcending (transendensi diri).

Dalam keadaan ini, proses psikis berjalan begitu defensif. Struktur psikis yang seharusnya berkembang dalam dunia eksistensial manusia mengalami disturbansi. Disturbansi eksistensial yang bekerja dalam proses mental manusia mengalami pergolakan. Konflik internal ini mempengaruhi tiga mode dunia yang secara simultan membentuk kondisi dasein ( being-in-the-world), yakni; Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt.

Sama halnya dengan manusia pada umumnya, konstelasi kebutuhan biologis, dorongan, maupun insting terus-menerus berdinamika dalam Umwelt

cenderung menjadi destruktif. Para fundamentalis cenderung memiliah-milah mana yang out-group dan in-group (Gribbins & Vandenberg, 2011; Herriot, 2009). Proses mental yang defensif dengan mudah terbentuk dalam kondisi ini.

Di sisi lain, Sullivan mengklaim bahwa need for others mendorong manusia untuk tetap tergabung dalam komunitas (Ewen, 2003). Demikian juga dengan apa yang terjadi terhadap para fundamentalis. Kecenderungan untuk membentuk eksklusivitas dengan anggota yang memiliki cara pandang dunia yang sama sangatlah besar. Komunitas eksklusif yang terbentuk ini memiliki karakter yang sama dengan karakter individu yang menjadi anggotanya; memiliki resistensi terhadap kebaruan, reaktif, serta defensif. Resistensi dan proses defensif akan membuat batasan tertentu di dalam Mitwelt. Hal ini dapat dipahami dalam kecenderungan seorang fundamentalis yang lebih memilih untuk menolong in-group. Dalam kasus ini konsep extrinsic religious orientation Allport & Ross (1967) mengambil peranan penting terhadap manifestasi proses mental dalam perilaku. Proses terbentuknya konformitas yang reaktif dan defensif dapat dipahami dalam konteks ini.

dalam ranah Eigenwelt. Masalahnya adalah sumber makna para fundamentalis yang terbatas. Sesuatu yang menyatukan mereka dalam in-group, misalnya kitab suci. Ciri intratextual pada para fundamentalis membatasi dan semakin mengaburkan fungsi dirinya sebagai sebuah being yang berdiri di antara being

di sekitarnya. Separasi eksistensi dari individu lain diikuti dengan separasi terhadap dunianya sendiri menjadi akibat wajar dari kiblatnya pada

intratextual.

Alhasil, fundamentalis memiliki dunia eksistensial baru yang terbentuk lewat pemaknaan yang holistis dari tiga mode dunia yang bekerja secara simultan. Dunia ini begitu rapat, namun bukan berarti tidak permeabel. Pilihan eksistensial para fundamentalis untuk sementara waktu dikendalikan oleh

frame of reference yang didasarkan pada teks suci, konservatisme, cara pandang yang kaku, intoleransi, dan kebenaran mutlak pada kelompok. Meskipun demikian, inner dynamism terus berdinamika sepanjang si individu hidup. Sifat dunia eksistensial yang terbentuk ini juga sama seperti dunia eksistensial pada umumnya; dinamis.

Sebagaimana dunia eksistensial yang cenderung dinamis, pemahaman religius juga memuat dinamisme di dalam dunia eksistensial manusia. Beberapa sumber menyampaikan ada satu dunia yang bersifat religius dan transpersonal yang erat kaitannya dengan tiga mode dunia lainnya, yakni

terjadi dalam pertemuan. Mengacu pada James (1902), dalam kondisi seperti ini konversi bisa terjadi secara gradual; setiap saat dan setiap waktu.

Ekuivalen dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, fundamentalisme merupakan wujud dari merosotnya sense of being manusia. Manusia tidak secara aktif produktif menciptakan makna atau mencari makna dari sekitarnya sehingga berakibat fatal pada tidak terbaharuinya frame of reference. Penerimaan secara sehat terhadap kebaruan (modernisasi disertai nilai-nilainya) tidak berjalan dengan baik. Unsur represi dan karakter yang destruktif kemudian mudah terbentuk dari tendensi konservatif. Dalam hal ini, resistensi terhadap nilai baru yang tidak sesuai dengan frame of reference

dengan mudah akan muncul.

Lebih jauh lagi, produk nilai modernisme menciptakan manusia yang inferior secara psikis dan cenderung takut untuk bebas (Fromm, 1942; 1955). Keterikatannya terhadap objek tertentu yang menjadi produknya sendiripun semakin kuat. Objek inilah yang lalu oleh Fromm disebut berhala. Berhala di sini memiliki antonim dengan fungsi agama sebagai ―jalan‖ bagi kehidupan manusia. Fungsi agama tidak lagi seperti apa yang disampaikan Jung sebagai sebuah jalan menuju individuasi atau dalam eksistensialisme menjadi jalan menuju the existing person, namun justru suatu produk yang melanggengkan depersonalisasi.

bahwa agama meningkatkan kesehatan mental. Hal tersebut bukanlah sebuah keniscayaan. Tidak semua penganut agama selamat; dalam konteks semakin meningkat kesehatan mentalnya.

Modern World

dan Nilai-nilai yang

dibawa

Persinggungan dengan

frame of reference

Pencarian makna sebagai

pegangan dan

filosofi hidup Berpedoman terhadap kitab

suci/dogma - Konservatisme

- Rigiditas - Anti modernisme

- Intoleransi

Penemuan makna,

frame of reference

menjadi ketat

FUNDAMENTALISME Kuantifikasi

dan Abstraksifikasi

Inner dynamism dalam tiga mode dunia:

Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt

Manusia yang kehilangan

sense of being

dan kehilangan dunianya

Kecemasan terhadap NONBEING

Proses

BEING-SOMETHING

41

BAB III

DESAIN PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Fenomenologi Eksistensial

Berrelasi dengan manusia berarti berrelasi dalam bahasa makna; termasuk juga makna yang digunakan untuk membangun dan menyusun dunianya. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (mencapai kejelasan) dunia yang dihidupi dasein. Lewat penggalian dinamika mode dunia Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt disertai pemahaman Mitsein dan Mitdasein, dunia yang dikonstruksi oleh Yusuf sebagai fundamentalis agama akan dapat diketahui. Melalui deskripsi yang dikembangkan, akan diperoleh kejernihan informasi mengenai bagaimana para fundamentalis memaknai dan menyusun dunia mental-eksistensialnya.

Riccoeur (1967) mengklaim bahwa dunia yang dipahami ini bersifat eksistensial karena menjadi horizon yang kita hayati. Dunia sebagai horizon ini mendahului setiap objek. Untuk dapat memahami dinamika dunia, maka digunakan metode kualitatif fenomenologi eksistensial. Metode fenomenologi eksistensial adalah metode bagi dan diarahkan pada problematik pokok, yakni problematik eksistensial (Riccoeur, 1967). Dengan metode ini, pemahaman akan dunia eksistensial akan tercapai.

ke-salingmenciptakan (co-constitutionality)—manusia dan dunia saling menciptakan (Valle & King, 1978). Dengan pondasi seperti itu, maka dinamika mode dunia Umwelt, Mitwelt, dan Eigenwelt dapat dipahami secara objektif sekaligus subjektif.

Pemahaman secara objektif sekaligus subjektif ini menegaskan bahwa inti diri seseorang tidak pernah dapat diketahui lewat diagnosis, analisis, dan evaluasi; metode ini menghancurkan keseluruhan (wholeness) dan menyisakan parsialitas diri. Sebagaimana slogan dari para fenomenolog, zu den sachen selbst (terarah kepada benda itu sendiri), maka cara untuk menghargai seseorang sebagai manusia adalah melihatnya dengan caranya melihat dirinya. Untuk melihat manusia dengan caranya melihat dirinya, Moustakas (1994) membentangkan proses bertingkat dalam penelitian fenomenologis, yakni;

Epoche, Phenomenological Reduction, Imaginative Variation, dan Synthesis. Sebagaimana slogan fenomenologi, peniadaan interpretasi empiris dan peneguhan eksistensial dilakukan dalam proses penelitian fenomenologis. Kemurnian data dipahami sebagai kebebasan data dari presuposisi. Oleh karena itu, sikap apriori harus dihindari selama proses penelitian berlangsung; kita harus mengambil sikap abstain. Dengan cara seperti itu, maka kita akan melihat apa yang benar-benar ada. Proses ini disebut sebagai Epoche. Moustakas (1994) menyatakan bahwa, lewat purifikasi consciousness, peneliti diajak untuk melakukan invalidasi, inhibisi, dan pendiskualifikasian pengetahuan maupun pengalaman sebelumnya. Peningkatan consciousness

menjadi cenderung sesuai dengan apa yang ada. Tujuan dari semua itu adalah pembuangan prasangka dari peneliti agar dicapai kebaruan dalam mengalami sesuatu dan lebih jauh lagi; suatu kemurnian data dari pengalaman partisipan.

Proses inti selanjutnya adalah Phenomenological Reduction. Proses ini dilakukan dengan penggambaran lewat susunan bahasa (textural language) mengenai apa yang terlihat. Pendeskripsian, yang dilakukan dalam tahap ini, sarat akan kegiatan internal dari kesadaran, pengalaman sebagaimana adanya, irama dan hubungan antara phenomenon dengan diri. Ada dua proses yang secara kronologis harus dilakukan; pertama adalah bracketing, dan kedua adalah horizonalizing. Bracketing dilakukan dengan cara menempatkan segala hal di luar bahasan penelitian sehingga didapat yang semata-mata dalam ranah topik dan pertanyaan penelitian. Dalam horizonalizing, setiap pernyataan awalnya diperlakukan memiliki nilai yang setara. Kemudian pernyataan yang tidak relevan, repetitif, atau melebihi batasan dari topik dan pertanyaaan dihapus. Dengan demikian, akan tersisa makna tekstural dan unsur pokok

phenomenon yang tidak menyimpang dari topik dan pertanyaan atau disebut juga horizons. Setelah horizons diperoleh, pengelompokan horizons dalam tema dilakukan dan disusul dengan pengorganisasian horizons dan tema ke dalam sebuah deskripsi tekstural yang memiliki koherensi satu sama lain.

Secara gradual, tahap Phenomenological Reduction ditempuh dengan cara pre-refleksi, refleksi, kemudian reduksi—untuk mencapai esensi alami dari phenomenon. Kita dituntut untuk memperoleh suatu alternatif baru dari

hubungan intersubjektif dengan orang lain berkaitan dengan makna pengalaman. Proses recheck dalam perspektif orang lain ini oleh Husserl disebut communalization. Walhasil, akurasi phenomenon dan kompleksitas makna akan meningkat dengan cara ini.

Proses inti ketiga adalah Imaginative Variation. Tujuan dilakukannya

Imaginative Variation adalah mencari berbagai kemungkinan makna melalui penggunaan imajinasi, mengutak-atik frames of reference, mendekati

phenomenon dari perspektif berlainan. Tujuan dari semua itu adalah pencapaian deskripsi struktural dari pengalaman. Faktor yang mendasari pengalaman dieksplorasi dalam proses ini. Langkah-langkah dalam

Imaginative Variation adalah; (1) Secara sistematis melakukan utak-atik terhadap berbagai kemungkinan makna struktural yang mendasari makna tekstural. Kemudian (2) mengenal tema-tema yang mendasari atau konteks yang menceritakan kemunculan phenomenon. Selanjutnya adalah (3) mempertimbangkan struktur universal yang menimbulkan perasaan dan pemikiran berdasarkan phenomenon; seperti struktur waktu, ruang, perhatian jasmani, materialitas, kausalitas, hubungan dengan diri, atau relasi dengan orang lain. Dan terakhir adalah (4) mencari contoh yang secara jelas mengilustrasikan tema struktural yang saling berkaitan dan memudahkan pegembangan deskripsi struktural dari phenomenon.

deskripsi struktural ke dalam pernyataan yang terunifikasi oleh esensi pengalaman saecara menyeluruh. Hasil sintesis menghadirkan esensi pada waktu dan tempat tertentu lewat imajinasi dan refleksi peneliti secara mendalam dari phenomenon.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dunia eksistensial Yusuf sebagai seorang fundamentalis. Partisipan penelitian yang berjumlah satu orang mengindikasikan bahwa penelitian ini adalah single-case studies yang didekati lewat fenomenologi eksistensial.

C. Sumber Data Penelitian

Colaizzi (dalam Leroux, Sperlinger, & Worrell, 2007) menyatakan bahwa dalam studi fenomenologi kita membutuhkan partisipan yang: (1) telah mengalami phenomenon yang diselidiki, (2) mampu untuk memberikan deskripsi verbal dari pengalaman. Bebasis dari pemahaman tersebut, sumber data penelitian diperoleh dari Yusuf sebagai seorang partisipan penelitian yang mengalami phenomenon menjadi seorang fundamentalis dan secara intensif tertarik untuk memahami dirinya dan maknanya.

bukan hanya sekadar yang selama ini menjadi desas-desus bahwa masalah ekonomi atau pribadi yang neurotik menjadi latar belakang fundamentalisme. Menurut Yin (dalam Wilig, 2008) upaya kritis terhadap teori serta keunikan dan keekstriman kasus dapat menjadi alasan untuk memilih desain single-case studies.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Sampling

Pengumpulan data utama dilakukan dengan wawancara. Menurut Wilig (2008), lewat wawancara, peneliti mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai aspek khusus kehidupan atau pengalaman partisipan. Di samping itu, wawancara memungkinkan eksplorasi mengenai pengalaman historis dari partisipan (Cresswell, 2009). Selain itu, kesulitan untuk melakukan observasi langsung akan teratasi lewat wawancara.

Creswell (2007) menyatakan bahwa pertanyaan dalam penelitian secara bertahap diawali dengan central question kemudian dilanjutkan dengan

subquestion. Berbasis pada hal tersebut, maka wawancara akan diawali dengan pertanyaan yang mengantar pada grand tour (central question) pengalaman hidup partisipan kemudian diikuti dengan pertanyaan yang lebih spesifik (subquestion). Baik dalam central question maupun subquestion akan disajikan pertanyaan terbuka, bersifat mengembangkan (membabarkan), dan tidak mengarahkan.

E. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Sebagaimana dikatakan Boss (1963), bidikan daseinanalytic adalah melihat phenomenon dalam dunia kita; bagaimana dunia dan phenomenon

berhadapan dengan kita. Selain itu, lewat daseinanalytic kita diajak menghidupi phenomenon hingga kesadaran akan apa yang diceritakan dunia dan phenomenon kepada kita semakin meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran, meningkat pula kapasitas kita untuk menangkap makna dan esensi dari phenomenon itu sendiri.

Dalam proses daseinanalytic ini digunakan metode van Kaam untuk memancing dasein dan phenomenon menampakkan diri. Moustakas (1994) merangkum langkah analisis van Kaam sebagai berikut:

1. Pembuatan daftar dan pengelompokkan awal

2. Reduksi dan eliminasi

Reduksi dan eliminasi bertujuan untuk menentukan konstituen invarian lalu menguji tiap pernyataan dengan dua keperluan:

a. Apakah hal tersebut memuat momen pengalaman yang menjadi kebutuhan dan konstituen yang cukup untuk memahaminya?

b. Apakah mungkin untuk membuat abstraksi dan melabelinya? Jika ya, itulah horizon pengalaman. Pernyataan yang tidak ditemukan dalam kebutuhan di atas lalu dieliminasi. Pernyataan yang overlapping, repetitif, dan samar-samar juga dieliminasi atau dihadirkan dalam istilah yang lebih terperinci. Horizon yang tersisa adalah konstituen invarian dari pengalaman.

3. Pengelompokkan dan tematisasi konstituen invarian

Tugas dalam tahap ini adalah mengelompokkan konstituen invarian dari pengalaman yang berhubungan dengan label tematik. Konstituen yang dikelompokkan dan dilabeli merupakan tema inti dari pengalaman.

5. Dengan menggunakan konstituen invarian dan tema yang relevan dan telah divalidasikan, kemudian dilakukan proses pembangunan konsepsi antar

interpreter ke dalam sebuah deskripsi tekstural individual dari pengalaman dengan menyertakan contoh verbatim dari transkripsi wawancara.

6. Membangun konsepsi tiap interpreter dalam bentuk deskripsi struktural individual berdasarkan deskripsi tekstural individual dan imaginative variation dari pengalaman interpreter.

7. Membangun konsepsi tiap partisipan lewat deskripsi makna secara tekstural-struktural dan esensi dari pengalaman dengan menggabungkan konstituen invarian dan tema.

F. Verifikasi Data

kredibel. Dengan membuat deskripsi naif mengenai phenomenon, dibuat perbandingan kritis dari deskripsi dan uraian yang telah terkumpul.