BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sistem Refrigerasi Kompresi Uap

Sistem refrigerasi kompresi uap merupakan sistem yang digunakan untuk mengambil sejumlah panas dari suatu barang atau benda lainnya dengan memanfaatkan refrigeran sebagai medianya. Sistem refrigerasi kompresi uap bekerja dengan komponen-komponen yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi di tiap-tiap komponennya (Dossat, 1981).

Siklus refrrigerasi kompresi uap terlihat seperti gambar di bawah ini :

Kondensor

Evaporator

Qk Discharge Line

Sisi Tekanan Tinggi Sisi Tekanan Rendah Kompresor Suction Line Qe Expansion Line Liquid Line Alat Ekspansi

Gambar 2.1 Siklus Sistem Refrigerasi Kompresi Uap

(Sumber : Modern Refrigeration and Air Conditioning, Althose,2004)

Sepanjang jalur tersebut refrigeran mengalir melalui pipa tembaga yang menguhubungkan antar komponen sehingga akan menghasilkan dampak pendinginan.

Dalam diagram p-h dapat digambarkan seperti ini : 1 2 3 4 Pc Pe h3 = h4 h1 h2 Pre ss ure (b ar a bs ol ut e) Enthalpy (kJ/kg)

Gambar 2.2 Diagram P-h Siklus Refrigerasi Kompresi Uap (Sumber: Principle Of Refrigeration, Dossat, 1981)

2.1.1 Proses Kompresi

Proses ini terjadi di kompresor yang merupakan jantung dari sistem refrigerasi. Pada siklus digram P-h gambar 2.2, ditunjukkan dengan proses 1-2. Fasa refrigeran yang masuk ke kompresor adalah uap jenuh, dengan tekanan dan temperatur yang rendah.. Pada fasa ini uap refrigeran berubah menjadi fasa uap superheat yang keluar dari kompresor dengan bertekanan tinggi. Proses kompresi berlangsung di kompresor adalah:

W = ̇. w w = ( h2 – h1 )

W = ̇ . ( h2 – h1 )……….………...(2.1)

dengan:

W = Kerja kompresi (kW)

̇ = Laju aliran massa refrigeran (kg/s)

h1 = Enthalpy refrigeran masuk kompresor (kJ/kg)

h2 = Enthalpy refrigeran keluar kompresor (kJ/kg)

2.1.2 Proses Kondensasi

Proses kondensasi terjadi di kondensor,dimana uap refrigeran

superheat dari saluran discharge mengalami pelepasan kalor sensible ke

lingkungannya sehingga menjadi uap jenuh yang siap diembunkan. Pada siklus digram P-h gambar 2.2, ditunjukkan dengan proses 2-3. Kondisi refrigeran yang mempunyai tekanan dan temperatur uap jenuh yang tinggi tersebut akan berubah fasanya menjadi cair dengan melepas kalor latent ke lingkungan sekitarnya. Kalor yang dilepas di kondenser :

Qc = ̇ . qc

qc = h2 - h3

Qc = ̇ . (h2-h3)………(2.2)

dengan:

Qc = Kalor yang dilepas di kondenser (kW) ̇ = Laju aliran massa refrigeran (kg/s)

h2 = Enthalpy refrigeran keluar kompresor (kJ/kg)

h3 = Enthalpy refrigeran keluar kondenser (kJ/kg)

2.1.3 Proses Ekspansi

Proses ini terjadi di dalam alat ekspansi. Proses ekspansi itu sendiri terjadi pada entalpi yang konstan (adiabatis), artinya tidak ada sejumlah kalor yang dibuang atau diterima. Pada siklus digram P-h gambar 2.2, ditunjukkan dengan proses 3-4. Pada proses ini, refrigeran cair tersebut setelah melewati alat ekspansi, tekanan dan temperatur menjadi turun dan fasa refrigeran menjadi campuran dan masuk ke evaporator.

2.1.4 Proses Evaporasi

Pada proses ini terjadi di evaporator dimana fasa refrigeran adalah campuran antara cair dan uap. Pada siklus digram P-h gambar 2.2, ditunjukkan dengan proses 4-1. Dengan menarik kalor dari tempat yang didinginkan, maka fasanya akan berubah menjadi uap seluruhnya sampai menjadi uap jenuh.. Proses ini berlangsung pada tekanan dan temperatur yang konstan. Kalor yang diserap di evaporator :

Qe = ̇ . qe

qe = h1 – h4

Qe = ̇ . (h1 – h4)………..………….………(2.3)

dengan:

Qe = Kalor yang diserap di evaporator (kW) ̇ = Laju aliran massa refrigeran (kg/s)

h1 = Enthalpy refrigeran keluar evaporator (kJ/kg)

h4 = Enthalpy refrigeran masuk evaporator (kJ/kg)

2.1.5 Kemampuan Kerja

Untuk sistem refrigerasi kompresi uap ini, kemampuan kerja dinyatakan oleh besaran yang dinamakan Coefficient of Performance

(COP). Harga COP ini berkisar antara 2 – 3.5. Harga COP yang ideal

(carnot) tergantung dari temperatur dan tekanan kerja dari sistem. Efek refrigerasi per unit massa

(qe) = h1-h4 (kJ/kg)……….…..(2.4)

Kerja spesifik per unit massa

(w) = h2-h1 (kJ/kg)……….……..(2.5)

Efek pemanasan (kondensasi) per unit massa

(qc) = h2-h3 (kJ/kg)………..(2.6)

Prestasi aktual mesin refrigerasi dapat diketahui dengan menghitung nilai COP yang dapat dicapai dengan persamaan sebagai berikut

12 - 14

-h h h h w q COP e a ……..………...…..(2.7) dengan:COPa = Coeficient of Performance aktual

qe = Efek refrigerasi per unit massa (kJ/kg)

w = Kerja spesifik per unit massa (kJ/kg)

Sementara prestasi ideal mesin refrigerasi dihitung berdasarkan nilai COPCarnot sebagai berikut

e e C TTT COP -k ………..……….………(2.8) dengan: Te = Temperatur evaporasi (K) Tk = Temperatur kondensasi (K)

Efisiensi sistem refrigerasi dapat dihitung dengan membandingkan nilai COPaktual dengan nilai COPideal, yaitu:

% 100 C a COP COP R …..………...………..….…..(2.9) dengan ηR =Efisiensi refrigerasi

COPa = Coeficient of Performance aktual

COPC = Coeficient of Performance Carnot

2.2 Psikrometrik

Psikrometrik merupakan kajian tentang sifat-sifat campuran udara dan air, yang memiliki arti penting dalam bidang pengkondisian udara karena udara atmosfer tidak kering seluruhnya, tetapi terdiri dari campuran udara kering dan uap air. Pada diagram psikrometrik dapat di tunjukkan sifat-sifat termal dari udara basah, dimana pada diagram psikrometrik tercantum beberapa istilah seperti Tdb (Temperatur dry bulb), Twb (Temperatur wet bulb), titik embun (dew point), RH

(Relative Humidity), Rasio kelembaban (humidity ratio), Entalphy, volume

spesifik dan faktor panas sensibel. Semua besaran tersebut saling berkaitan untuk pembacaaan diagram ini.

Gambar 2.3 Diagram Psikrometrik

1. Dry-bulb Temperature (DB, ⁰C atau ⁰F)

DB temperatur (temperatur bola kering) adalah temperatur yang ditunjukkan oleh termometer biasa. Data DB temperatur saja tidak lengkap, karena DB temperatur hanya menyatakan derajat kandungan panas sensibel dari suatu substansi, tidak memberi informasi kandungan panas laten di dalam udara.

2. Wet-Bulb Temperature (WB, ⁰C atau ⁰F)

WB temperatur (temperatur bola basah) adalah temperatur udara yang didapatkan dengan membaca temperatur yang bulbnya di bungkus dengan kain basah untuk menghilangkan radiasi panas.

3. Dew Point Temperature (temperatur titik embun, ⁰C atau ⁰F)

Temperatur titik embun adalah temperatur dimana uap air mulai mengembun ketika campuran uap dan udara didinginkan

4. Relative Humidity (RH %)

Relative humidity (kelembaban relatif) adalah perbandingan antara

tekanan aktual uap air dalam udara terhadap tekanan uap jenuh pada temperatur bola kering yang sama.

5. Humidity Ratio (Rasio kelembaban, kg uap air/kg udara kering)

Rasio kelembaban adalah massa air yang terkandung dalam setiap kilogram udara kering.

6. Heat Content (Enthalpy) udara

Kandungan kalor (heat content) udara terdiri dari kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel dinyatakan oleh DB temperatur sedangkan kalor laten dinyatakan oleh WB temperatur.

7. Spesific Volume (Volume spesifik, m³/kg)

Volume campuran udara dan uap air, biasanya dengan satuan meter kubik udara kering atau udara campuran per kilogram udara kering.

8. Sensible Heat Factor (Faktor panas sensibel, tanpa satuan)

Faktor panas sensibel adalah perbandingan antara panas sensibel dengan jumlah dari panas laten dengan panas sensibel.

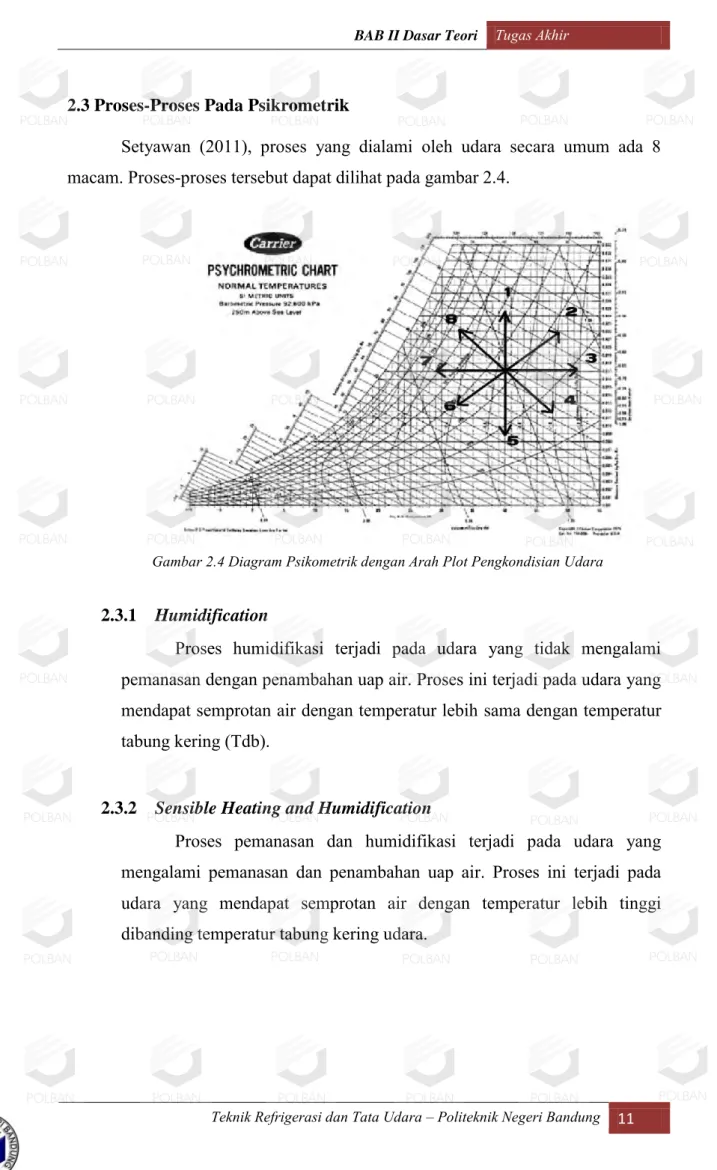

2.3Proses-Proses Pada Psikrometrik

Setyawan (2011), proses yang dialami oleh udara secara umum ada 8 macam. Proses-proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4 Diagram Psikometrik dengan Arah Plot Pengkondisian Udara 2.3.1 Humidification

Proses humidifikasi terjadi pada udara yang tidak mengalami pemanasan dengan penambahan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang mendapat semprotan air dengan temperatur lebih sama dengan temperatur tabung kering (Tdb).

2.3.2 Sensible Heating and Humidification

Proses pemanasan dan humidifikasi terjadi pada udara yang mengalami pemanasan dan penambahan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang mendapat semprotan air dengan temperatur lebih tinggi dibanding temperatur tabung kering udara.

2.3.3 Sensible Cooling

Proses pendinginan sensibel terjadi pada udara yang mengalami pendinginan tanpa penambahan atau pengurangan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang didinginkan oleh koil yang temperaturnya lebih rendah dibanding temperatur tabung keringnya tetapi sama atau lebih tinggi daripada temperatur titik embunnya.

2.3.4 Sensible Heatingand Dehumidification

Proses pemanasan dan dehumidifikasi terjadi pada udara yang mengalami pemanasan dan pengurangan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang melewati koil pemanas dan dehumidifier.

2.3.5 Dehumidification

Proses dehumidifikasi terjadi pada udara yang mengalami pengurangan uap air tanpa pemanasan atau pendinginan. Proses ini terjadi pada udara yang melewati dehumidifier seperti silica gel.

2.3.6 Sensible Coolingand Dehumidification

Proses pendinginan dan dehumidifikasi terjadi pada udara yang mengalami pendinginan dan pengurangan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang didinginkan oleh koil yang temperaturnya lebih rendah dibanding temperatur titik embunnya.

2.3.7 Sensible Cooling

Pendinginan sensibel terjadi pada udara yang mengalami pendinginan tanpa penambahan atau pengurangan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang didinginkan oleh koil yang temperaturnya lebih rendah dibanding temperatur tabung keringnya tetapi sama atau lebih tinggi daripada temperatur titik embunnya.

2.3.8 Sensible CoolingandHumidification

Pendinginan sensibel dan humidifikasi terjadi pada udara yang mengalami pendinginan dan penambahan uap air. Proses ini terjadi pada udara yang mendapat semprotan alami.

2.4. Kapasitas Pendinginan

Pada proses pendinginan, udara akan mengalami penurunan temperatur tabung kering. Juga perubahan rasio kelembaban yang akan naik, turun, atau tetap, tergantung dari media pendingin yang digunakan. Secara umum, jika udara didinginkan atau dipanaskan dari kondisi 1 ke kondisi 2, maka berlaku :

……….(2.10) atau

……….(2.11) dimana :

q = daya yang dibutuhkan untuk pemanasan atau pendinginan, [W] atau [Btu/hr].

= laju aliran massa udara, [kg/s] atau [lb/hr].

= selisih entalpi udara kondisi 1 dan kondisi 2, [kJ/kg]. = entalpi udara pada kondisi 1, [kJ/kg] atau [Btu/lb]. = entalpi udara pada kondisi 2, [kJ/kg] atau [Btu/lb]. Dengan rumus laju aliran massa :

……….(2.12) imana,

= laju aliran massa udara, [kg/s] atau [lb/hr]. ρ = massa jenis, [kg/m3].

Q = debit, [m3/s]. Dengan rumus debit :

Q = V x A ………(2.13) dimana,

Q = debit, [m3/s].

V = kecepatan aliran udara, [m/s]. A = luas permukaan, [m2].

2.5 Karakteristik Jamur Tiram

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jamur pangan dari kelompok

Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum

tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung (Wijoyo,2011) Tubuh buah jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh menyamping (bahasa Latin: pleurotus) dan bentuknya seperti tiram (ostreatus) sehingga jamur tiram mempunyai nama binomial Pleurotus ostreatus.Bagian tudung dari jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu- abu, coklat, hingga putih, dengan permukaan yang hampir licin, diameter 5-20 cm yang bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram juga memiliki spora berbentuk batang berukuran 8-11×3-4μm serta miselia berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat (Sumiati, 2006).

2.5.1 Klasifikasi Ilmiah

Gambar 2.5 Jamur Tiram

Berdasarkan pengunduhan dari

http://www.wikipedia/jamurtiram/htm. (2012), klasifikasi ilmiah jamur tiram adalah :

Kingdom : Fungi

Phylum : Basidiomycota

Class : Agaricomycetes

Ordo : Agaricales

Family : Pleuritaceae, Agaricaceae

Genus : Pleurotus

Species : Pleurotus ostreotus

2.5.2 Siklus Hidup dan Syarat Pertumbuhan Jamur

Gambar 2.6 Siklus Hidup Jamur Tiram

Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram dalam Ir.Padmiarso M. Wijoyo (2011) adalah sebagai berikut :

1. Spora (basidiospora) yang sudah masak atau dewasa jika berada di tempat yang lembab akan tumbuh dan berkecambah membentuk serat-serat halus menyerupai serat-serat kapas, yang disebut miselium atau miselia. Pertumbuhan miselia ini meliputi 2 tahap, yaitu miselia primer sebagai miselia awal dan miselia sekunder sebagai miselia lanjutan. 2. Jika keadaan lingkungan tempat tumbuh miselia tersebut baik, dalam

arti temperature, kelembaban, kandungan C/N/P rasiosubstrat tempat tumbuh memungkinkan, maka kumpulan miselia tersebut akan membentuk primordial atau bakal tubuh buah jamur.

3. Bakal tubuh buah jamur tersebut kemudian akan membesar, dan pada akhirnya akan membentuk tubuh buah atau bentuk jamur yang kemudian di panen. 1 3 4 2

4. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora. Spora ini tumbuh di bagian ujung basidium, sehingga disebut basidiospora. Jika sudah matang atau dewasa spora akan jatuh dari tubuh buah jamur.

Wijoyo (2011) menjelaskan bahwa untuk pertumbuhan badan buah jamur tiram, temperatur udara memegang peranan penting. Pada umumnya temperatur yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram dibedakan dalam 2 fase yaitu fase inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22 - 28ºC dengan kelembaban 60 - 70% dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara antara 16 - 22ºC.

Selain temperatur udara, tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi maka pertumbuhan jamur akan terhambat. Keasaman pH media perlu diatur antara pH 6 - 7 dengan menggunakan kapur

(Calsium carbonat )

Pertumbuhan misellium akan tumbuh dengan cepat dalam, keadaan gelap/tanpa sinar, Sebaiknya selama masa pertumbuhan misellium ditempatkan dalam ruangan yang gelap, tetapi pada masa pertumbuhan badan buah memerlukan adanya rangsangan sinar. Pada tempat yang sama sekali tidak ada cahaya badan buah tidak dapat tumbuh, oleh karena itu pada masa terbentuknya badan buah pada permukaan media harus mulai mendapat sinar dengan intensitas penyinaran 60-70% (Sumiati, 2006). 2.5.3 Kandungan Gizi

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak dan kalori. Berdasarkan pengunduhan dari http://www.wikipedia/jamurtiram/htm. (2012), jamur tiram memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sekitar 10,5 - 30,4%. Lemak dalam jamur tiram adalah asam lemak tidak jenuh sehingga aman

dikonsumsi baik yang menderita kelebihan kolesterol (hiperkolesterol) maupun gangguan metabolisme lipid lainnya. 28% asam lemak jenuh serta adanya semacam polisakarida kitin di dalam jamur tiram diduga menimbulkan rasa enak. Jamur tiram juga mengandung vitamin penting, terutama vitamin B, C dan D. vitamin B1, vitamin B2, dan provitamin D2 2.5.4 Budidaya Jamur Tiram

1. Persiapan Media Tanam

Media tanam sebagai tempat pertumbuhan jamur tiram banyak menggunakan baglog. Baglog merupakan tempat untuk membiakkan tubuh buah jamur yang didalamnya sudah terdapat media dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur tiram. Baglog dapat diperoleh dengan cara membeli yang sudah siap pakai atau bila ingin menekan modal usaha dapat membuat baglog sendiri (Wijoyo,2011).

Berdasarkan hasil pengunduhan dari

http://www.agricultureonline/budidayajamurtiram/htm (2012), bahan pembuatan baglog terdiri atas serbuk gergajian kayu, bekatul (dedak halus), tepung jagung, air, gips atau kapur (CaSO3), kantong plastik transparan tahan panas (PE 0,002) berukuran 20 cm x 30 cm, cincin paralon atau bambu berdiameter 3 cm dan kapas. Cara pembuatan baglog yaitu :

a. Mencampur serbuk kayu dengan bahan-bahan lain seperti bekatul, tepung jagung dan kapur sampai merata ( homogen ) kemudian diayak.

b. Menambah air hingga kandungan air dalam media menjadi 60-65 % lalu tentukan pH-nya dengan kertas lakmus.

c. Memasukkan media tanam kedalam kantung plastik polypropilene dan memadatkannya lalu bagian atas kantung plastik diberi cincin paralon kemudian dilubangi 1/3 bagian

dengan kayu dan ditutup dengan kertas lilin serta diikat dengan karet pentil.

d. Melakukan sterilisasi pada suhu 95 ºC selama 7 - 8 jam

e. Mendinginkan media tanam selama 8 - 12 jam dalam ruangan inokulasi

Keberhasilan budidaya jamur tiram ditentukan oleh kualitas baglog, proses budidaya, dan kualitas bibit yang digunakan. Bibit dapat diperoleh melalui pembuatan kultur murni, pembuatan bibit induk, bibit semai, atau membeli bibit yang telah ditanam di dalam baglog. Para pemula biasanya menggunakan bibit baglog yang sudah siap pakai yang telah disertifikasi (Suprapti,2010).

Gambar 2.7 Baglog Jamur Tiram 2. Inokulasi (Pemberian Bibit)

Inokulasi adalah kegiatan memasukan bibit jamur ke dalam media jamur yang telah disterilisasi. Baglog ditiriskan selama 1 malam setelah sterilisasi, kemudian kita ambil dan ditanami bibit diatasnya dengan mempergunakan sendok makan/sendok bibit sekitar + 3 sendok makan kemudian diikat dengan karet dan ditutup dengan kapas (Wijoyo,2011).

3. Inkubasi (Masa Pertumbuhan Miselium) Jamur Tiram

Inkubasi Jamur Tiram dilakukan dengan cara menyimpan di ruangan inkubasi dengan kondisi tertentu. Inkubasi dilakukan hingga seluruh media berwarna putih merata, biasanya media akan tampak putih merata antara 40 – 60 hari. Kondisi ruangan diatur pada suhu 22– 28ºC dengan kelembaban 60% – 80% (Wijoyo,2011).

4. Penanaman (Growing)

Wijoyo (2011) menjelaskan, penanaman (growing) yaitu untuk menumbuhkan tubuh buah jamur. Ruangan penanaman dilengkapi juga dengan rak-rak penanaman dan alat penyemprot/pengabutan. Pengabutan berfungsi untuk menyiram dan mengatur suhu udara pada kondisi optimal 16 – 22 ºC dengan kelembaban 80 – 90%.

5. Panen Jamur Tiram

Menurut Aditya Rial (2012), panen dilakukan setelah pertumbuhan jamur mencapai tingkat yang optimal, pemanenan ini biasanya dilakukan 5 hari setelah tumbuh calon jamur. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mempertahankan kesegarannya dan mempermudah pemasaran.