PENGARUH SUHU ANNEALING LAPISAN AKTIF POLIMER

P3HT:PCBM TERHADAP UNJUK KERJA SEL SURYA POLIMER

YANG DITUMBUHKAN DI ATAS SUBSTRAT GELAS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sains

Jurusan Pendidikan Fisika

Oleh

ZENIAR ROSSA PRATIWI

0804639

JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pengaruh Suhu

Annealing

Lapisan

Aktif Polimer P3HT:PCBM Terhadap

Unjuk Kerja Sel Surya Polimer yang

Ditumbuhkan di atas Substrat Gelas

Oleh

Zeniar Rossa Pratiwi

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

© Zeniar Rossa Pratiwi 2013 Universitas Pendidikan Indonesia

Agustus 2013

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

LEMBAR PENGESAHAN Zeniar Rossa Pratiwi

0804639

SKRIPSI

Pengaruh Suhu Annealing Lapisan Aktif Polimer P3HT:PCBM Terhadap Unjuk Kerja Sel Surya Polimer yang Ditumbuhkan di Atas Substrat Gelas

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I

Dra. Erlyta Septa Rosa, M.T.

NIP. 196309151992032003

Pembimbing II,

Dr. Dadi Rusdiana, M.Si.

NIP. 196810151994031002

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Pendidikan Fisika,

Dr. Ida Kaniawati, M.Si

PENGARUH SUHU ANNEALING LAPISAN AKTIF POLIMER P3HT:PCBM TERHADAP UNJUK KERJA SEL SURYA POLIMER YANG DITUMBUHKAN

DI ATAS SUBSTRAT GELAS

Zeniar Rossa Pratiwi 0804639

Pembimbing 1 : Dra. Erlyta Septa Rosa, M.T. Pembimbing 2 : Dr. Dadi Rusdiana M.Si. Jurusan Pendidikan Fisika, FPMIPA UPI 2013

ABSTRAK

THE INFLUENCE OF ANNEALING TEMPERATURE OF THE POLYMER ACTIVE LAYER P3HT:PCBM TO THE PERFORMANCE OF

POLYMER SOLAR CELLS ON GLASS SUBSTRATES

Zeniar Rossa Pratiwi 0804639

Preceptor 1 : Dra. Erlyta Septa Rosa, M.T. Preceptor 2 : Dr. Dadi Rusdiana M.Si.

Departement of Physics Education, FPMIPA UPI 2013

ABSTRACT

In this work, the approach has been taken to improve the performance of polymer solar cells based on P3HT:PCBM with controlling the morphology through annealing. Annealing proccess as the control of the morphology is thought to affect the performance of polymer solar cells results showed that the increase of annealing temperature affects the morphology surface structure of the sample whre the active layer becomes more smooth and homogeneous. Despitefully, the minimum transmittance of both samples occur over a range of wavelengths ,

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang Penelitian ... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah ... 6

C. Batasan Masalah ... 6

D. Tujuan Penelitian ... 7

E. Manfaat Penelitian ... 7

F. Struktur Organisasi Penulisan ... 8

BAB II SEL SURYA POLIMER BERBASIS P3HT/PCBM ... 10

A. Sel Surya ... 10

B. Sel Surya Polimer... 10

1. Sifat Semikonduktor Polimer ... 10

2. Tranpor Muatan Pada Sel Surya Polimer... 13

a. Penyerapan Foton ... 14

b. Generasi Exciton ... 14

c. Disosiasi Exciton ... 15

d. Transpor Muatan Menuju Elektroda ... 15

3. Struktur Bulk-Heterojunction ... 16

4. Material Sel Surya Polimer ... 18

C. Karakterisasi Sel Surya ... 23

D. Annealing ... 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 28

B. Waktu dan Tempat Penelitian ... 28

C. Desain Penelitian ... 29

1. Tahap Persiapan ... 29

2. Tahap Pelaksanaan ... 31

3. Tahap Akhir ... 31

D. Pelaksanaan Penelitian ... 32

1. Litografi ITO ... 34

2. Penumbuhan Lapisan PEDOT:PSS ... 37

a. Pembuatan Screen ... 38

b. Pencetakan Film PEDOT:PSS ... 40

3. Penumbuhan Lapisan Aktif P3HT:PCBM ... 43

a. Blending Polimer P3HT/PCBM ... 44

b. Masker Polimer ... 45

c. Spin Coating P3HT/PCBM ... 45

d. Annealing ... 47

4. Penumbuhan Lapisan Alumunium ... 47

5. Kapsulasi Sel ... 49

6. Karakterisasi Sel Surya ... 51

a. Karakterisasi SEM ... 51

b. Karakterisasi UV-Vis ... 51

c. Karakterisasi I-V ... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 53

A. Karakteristik Morfologi Lapisan Aktif ... 53

B. Karakteristik Optik Lapisan Aktif ... 56

C. Karakteristik Listrik Sel Surya ... 58

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1 Karakteristik P3HT ... 21

2.2 Karakteristik PCBM ... 22

4.1 Parameter Terukur Sel Surya Polimer ... 59

DAFTAR GAMBAR

1.1 Status Perkembangan Sel Surya ... 3

2.1 Beberapa Struktur Polimer Terkonjugasi ... 11

2.2 Ikatan konduktif polimer terkonjugasi.. ... 12

2.3 Mekanisme Transpor Muatan Pada Sel Surya Polimer ... 13

2.4 Ilustrasi Eksitasi Elektron ke Tingkat Energi yang Lebih Tinggi dan Disosiasi Pasangan Elektron Hole oleh Medan Listrik ... 15

2.5 Transpor Muatan Menuju Kontak (a) Struktur Bilayer Heterojunction (b) Struktur Bulk Heterojunction Pada Sel Surya Polimer ... 17

2.6 Struktur Rantai PEDOT:PSS ... 29

2.7 Struktur Rantai P3HT ... 20

2.8 Struktur kimia MDMO-PPV dan MEH-PPV ... 20

2.9 Struktur Rantai PCBM ... 22

2.10 Kurva Karakteristik I-V Tanpa Disinari dan Ketika Disinari ... 24

2.11 Rangkaian sederhana pengukuran arus tegangan sel surya... 24

3.1 Diagram Alir Desain Penelitian ... 29

3.2Skema Struktur Bulk-Heterojunction Sel Surya Polimer. Lapisan Aktif P3HT:PCBM Berada Diantara Dua Kontak : Indium-Tin-Oxide Sebagai Anoda Dan Alumunium Sebagai Katoda ... 30

3.3 Struktur Sel Surya Polimer (a) Tampak Samping (b) Tampak Atas ... 32

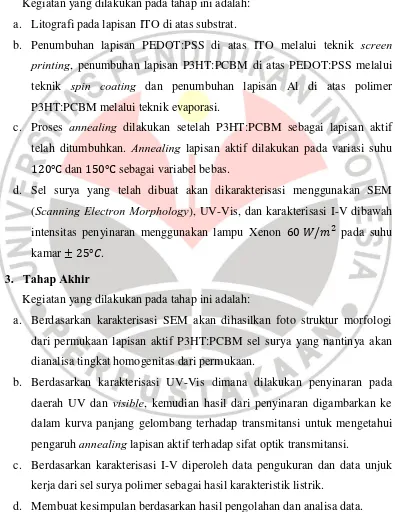

3.4 Skema Ukuran Serta Posisi Dari Divais Pada Sel Surya Yang Akan ditumbuhkan (a) ITO diatas Susbtrat Gelas, (b) PEDOT:PSS Diatas ITO, (c) P3HT/PCBM Diatas PEDOT:PSS Dan (d) Alumunium Diatas P3HT/PCBM .. 33

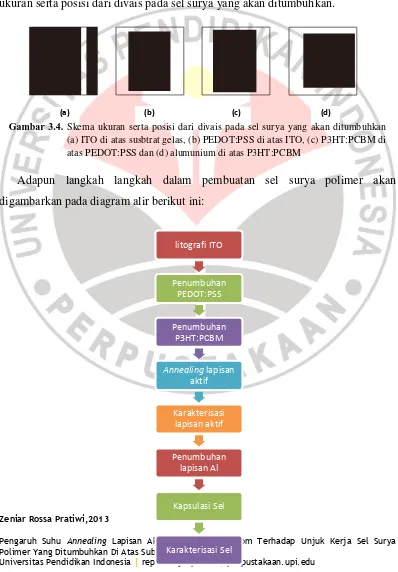

3.5 Diagram Alir Prosedur Penelitian Sel Surya Polimer P3HT/PCBM ... 33

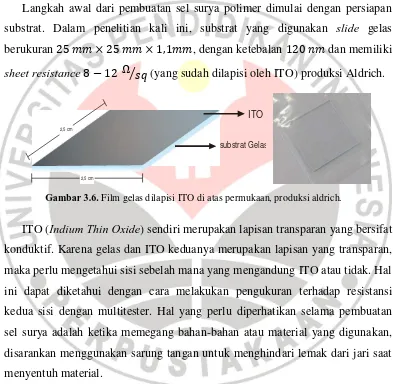

3.6 Film Gelas Dilapisi ITO Diatas Permukaan, Produksi Aldrich ... 34

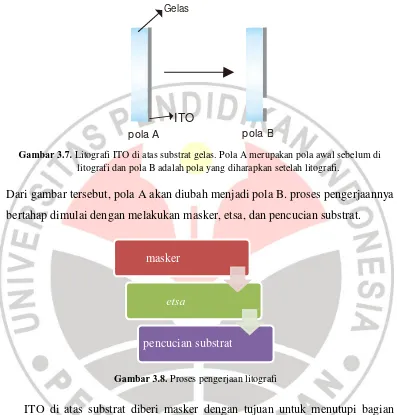

3.7 Litografi ITO Diatas Substrat Gelas. Pola A Merupakan Pola Awal Sebelum Di Litografi dan Pola B Adalah Pola Yang Diharapkan Setelah Litografi ... 35

3.8 Proses Pengerjaan Litografi ... 35

3.9 Layout Masker Adhesive Tape Dalam ITO ... 36

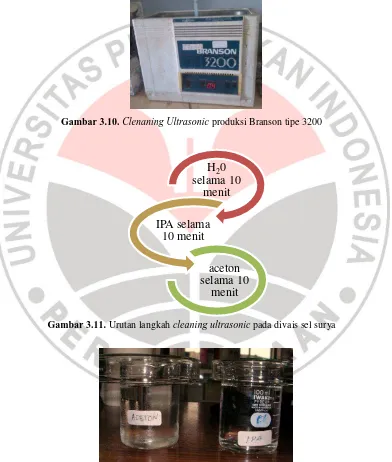

3.10 Clenaning Ultrasonic Produksi Branson tipe 3200 ... 37

3.11 Urutan Langkah Cleaning Ultrasonic Pada Divais Sel Surya ... 37

3.18 Pasta PEDOT:PSS ... 41

3.19 Screen Printer de Haart ... 42

3.20 Oven Vakum ... 43

3.21 PEDOT:PSSYang Telah Ditumbuhkan Diatas Substrat ITO ... 43

3.22 P3HT (Kanan) dan PCBM (kiri) ... 44

3.23 Ortho-Film Untuk Lapisan Aktif P3HT/PCBM ... 45

3.24 Spin Coater Tipe P–6000 Produksi Intergrated Technologies. Inc ... 46

3.25 Lapisan aktif P3HT/PCBM Yang Telah Ditumbuhkan Diatas divais PEDOT:PSS ... 47

3.26 Deccicator, Tempat Penyimpanan Sampel Dalam Lingkungan Nitrogen ... 47

3.27 Alat Evaporator ... 48

3.28 Ortho-film Untuk Alumunium Diatas Lapisan Aktif P3HT/PCBM ... 48

3.29 Lapisan Al Yang Telah Ditumbuhkan Diatas divais Lapisan Aktif P3HT/PCBM ... 49

3.30 Luasan Daerah yang Dikapsulasi Menggunakan Slide Gelas ... 50

3.31 Alat Pemotong Substrat ... 50

3.32 Prototipe Sel Surya Polimer Yang Telah Dikapsulasi dan di Anil ... 51

3.33 I-V measurments ... 52

4.1 Hasil SEM Permukaan Lapisan Aktif Yang Di annealing Selama (a) dan (b) Masing-masing Selama 10 Menit ... 54

4.2 Grafik Transmitansi Sel Surya Polimer P3HT/PCBM Terhadap Panjang Gelombang ... 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan akan energi yang terus meningkat memaksa manusia untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan. Sampai saat ini sebagian besar sumber energi berasal dari fosil yang ketersediannya semakin berkurang. Semula dengan adanya pemanfaatan sumber energi dari fosil memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi bagi makhluk hidup dalam waktu yang cukup lama. Namun mengingat fosil sendiri merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi, maka perlu adanya suatu pertimbangan mengenai sumber energi terbarukan. Salah satu keunggulan EBT (Energi Baru Terbarukan) adalah tingkat polusinya yang rendah sehingga tidak menimbulkan dampak eksternal yang akan mempercepat global warming. Selain itu eksploitasi EBT (Energi Baru Terbarukan) merupakan suatu proses yang sustainable sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan kehabisan sumbernya (Lemhannas, 2012). Maka dari itu pencarian sumber energi terbarukan harus didasarkan pada beberapa pertimbangan yang sifatnya relatif lebih efektif dan efisien daripada sumber energi konvensional yang ada sebelumnya.

perkembangan industri pembuat modul sel surya di dunia sangat meningkat tajam (46%) dari tahun 2000 dan mencapai 1200 MW pada tahun 2004 dan terus berkembang sampai 30 tahun ke depan dan pada tahun 2020 diharapkan bisa menghasilkan daya 200 GW.

Sampai saat ini terdapat beberapa teknologi pembuatan sel surya yang sedang dikembangkan oleh para peneliti untuk mendapatkan sel surya yang memiliki efisiensi yang tinggi, murah dan mudah dalam kegiatan produksi. Sel surya silikon adalah teknologi sel surya generasi pertama yang telah banyak mengalami pengembangan melalui berbagai riset untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Kristal tunggal silikon sebagai pioner dari sel surya memang masih menjadi pilihan sekarang karena teknologinya yang sudah mapan sehingga bisa mencapai efisiensi lebih dari 20 % untuk skala riset. Sedangkan modul/panel sel surya kristal silikon yang sudah diproduksi mempunyai efisiensi sekitar 12 % (Yuliarto, 2011). Tetapi masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sel surya jenis ini yaitu pada biaya produksi yang cukup tinggi karena menggunakan material jenis silikon kristal tunggal. Volume produksi wafer silikon tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar bila sel surya ini diproduksi secara massal. Sehingga untuk penggunaan secara besar-besaran harus dilakukan usaha untuk mempertipis lapisan silikonnya.

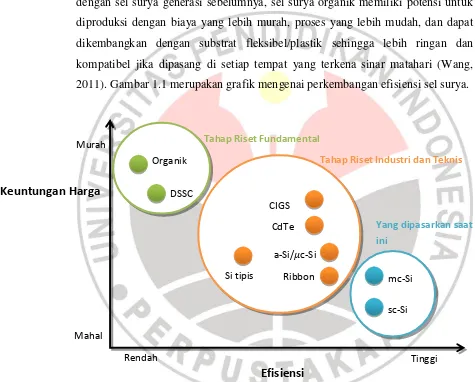

Penelitian mengenai sel surya selanjutnya menghadirkan jenis sel surya berbasis material organik. Sel surya jenis ini merupakan sel surya generasi ketiga yang mana saat ini marak dikembangkan oleh para peneliti karena memiliki karakteristik yang berbeda dari sel surya generasi sebelumnya. Sel surya jenis ini memanfaatkan bahan organik yang bersifat seperti semikonduktor. Dibandingkan dengan sel surya generasi sebelumnya, sel surya organik memiliki potensi untuk diproduksi dengan biaya yang lebih murah, proses yang lebih mudah, dan dapat dikembangkan dengan substrat fleksibel/plastik sehingga lebih ringan dan kompatibel jika dipasang di setiap tempat yang terkena sinar matahari (Wang, 2011). Gambar 1.1 merupakan grafik mengenai perkembangan efisiensi sel surya.

Gambar 1.1. Status Perkembangan Sel Surya (Adhiyaksa, 2010)

mampu bersaing dengan sel surya generasi lainnya. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan eksistensi agar tetap dikembangkan kedalam berbagai aplikasi sel surya. Sebagai konsekuensinya, daya yang maksimal dan stabilitas yang tinggi dari sel surya pada biaya produksi yang rendah menjadi parameter utama perkembangan sel surya organik. sampai sejauh ini sebagian besar aplikasi sel surya organik dikembangkan pada mikro-elektronik daya rendah (Shaheen, et al, 2001). Pengembangan teknologi sel surya organik diharapkan bisa dijalankan bersama-sama dengan pengembangan divais-divais semikonduktor lainnya untuk aplikasi mikroelektronika. Perbedaan besarnya adalah terletak pada dimensinya, dimana sel surya polimer harus difabrikasi dalam ukuran sebesar mungkin sedangkan divais mikro-elektronika menuju ke arah pengecilan. Jadi penguasaan teknologi ini akan dengan sendirinya memudahkan penguasaan teknologi semikonduktor lainnya.

Sel surya organik yang pertama kali dibuat yaitu Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) oleh Tang (1986) dimana dua komponen molekul organik yang sangat kecil diantara anoda yang berupa Indium Thin Oxide (ITO) pada substrat gelas dan katoda berupa perak. Efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan copper phthalocyanine (CuPc) dan tetracarboxylic acid (PTCA) melalui teknik evaporasi lapisan aktif yaitu mampu mencapai ~1%.

(Erlyta, 2012). Dalam proses pembuatanya, kedua material tersebut dicampur membentuk komposit film dengan menggunakan struktur bulk-heterojunction (Gunes, et al, 2007). Struktur bulk-heterojunction merupakan struktur yang dianggap lebih efisien dalam proses transfer muatan didalam film dibandingkan dengan struktur bilayer-heterojunction karena memiliki lebar difusi yang pendek sehingga mempermudah terjadinya disosiasi didaerah interface (Arkhipov, et al, 2003). Efisiensi tertinggi sel surya polimer mencapai 6,5% (Kim, 2007). Umumnya sel surya polimer dibuat menggunakan teknik deposisi larutan seperti spin coating, screen printing, doctor blade, inkjet printing, dan spray yang mana mampu mengurangi biaya produksi dan dapat ditumbuhkan di atas substrat fleksibel karena tidak memerlukan proses pada suhu yang tinggi (Krebs, 2008).

Salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja sel surya adalah dengan melakukan kontrol terhadap morfologi lapisan aktif berupa perlakuan annealing pada rentang suhu yang berbeda. Lapisan aktif memerankan peran yang penting dalam sel surya polimer karena merupakan tempat terjadinya proses photocurrent (Krebs, 2008). Tujuan utama dari annealing lapisan aktif polimer yaitu untuk mengendalikan sifat kristal berupa paket molekul dan segregasi phase dalam skala nano. Adanya kontrol terhadap morfologi diduga mampu mempengaruhi mobilitas muatan sehingga dengan annealing dari lapisan aktif mampu membentuk keteraturan dalam polimer yang akan berhubungan dengan mobilitas pengisian muatan yang semakin tinggi (Krebs, 2008). Selama ini morfologi dari lapisan aktif sel surya polimer masih sulit untuk dipahami karena tinjauannya yang secara mikroskopis serta perlu didukung dengan karakterisasi yang tepat sehingga dapat dihasilkan penggambaran interaksi secara fisik dari lapisan aktif sel surya.

memberikan informasi mengenai perkembangan serta besar parameter unjuk kerja dari sel surya polimer yang menggunakan material P3HT:PCBM yang ditumbuhkan di atas substrat gelas.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah “Bagaimana pengaruh suhu annealing lapisan aktif polimer P3HT:PCBM terhadap unjuk kerja sel surya polimer yang ditumbuhkan di atas

substrat gelas.” Tetapi rumusan masalah tersebut dirasa masih terlalu luas sehingga muncul pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaiamana pengaruh suhu annealing terhadap karakteristik morfologi lapisan aktif sel surya polimer P3HT:PCBM?

2. Bagaiamana pengaruh suhu annealing terhadap karakteristik optik lapisan aktif sel surya polimer P3HT:PCBM?

3. Bagaiamana pengaruh suhu annealing lapisan aktif polimer P3HT:PCBM terhadap unjuk kerja sel surya?

C. Batasan Masalah

Annealing dilakukan terhadap lapisan aktif dari sel surya polimer yaitu pada suhu dan . Suhu annealing yang digunakan harus di atas suhu gelas transisi dari polimer dan di bawah suhu lelehnya. Pada penelitian ini, P3HT sebagai material donor memiliki suhu gelas transisi ( ) dan suhu lelehnya yaitu sekitar (Lu, et al, 2012).

Pengaruh suhu annealing sebagai kontrol morfologi lapisan aktif sel surya polimer ditunjukkan oleh citra morfologi lapisan aktif dimana semakin homogen permukaan lapisan aktif maka semakin tinggi mobilitas pengisian muatan (Krebs, 2008). Di samping itu diperoleh grafik transmitansi terhadap panjang gelombang yang diserap lapisan aktif dimana menunjukan pengaruh suhu annealing terhadap sifat optik lapisan aktif sel surya. Dengan menggunakan persamaan Planck akan diperoleh daerah panjang gelombang efektif penyerapan foton oleh lapisan aktif kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan grafik transmitansi yang diperoleh. Selain itu, transmitansi minimum akan menunjukan penyerapan maksimum pada panjang gelombang tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu annealing lapisan aktif polimer P3HT:PCBM terhadap unjuk kerja dari sel surya polimer yang ditumbuhkan di atas substrat gelas, dengan sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh suhu annealing terhadap karakteristik morfologi dari lapisan aktif polimer P3HT:PCBM.

3. Mengetahui pengaruh suhu annealing terhadap unjuk kerja sel surya polimer.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang sel surya polimer berbasis P3HT:PCBM memiliki beberapa manfaat diantaranya :

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh suhu annealing lapisan aktif polimer P3HT:PCBM terhadap unjuk kerja dari sel surya polimer yang ditumbuhkan di atas substrat gelas.

2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan sel surya polimer berbasis P3HT:PCBM sebagai pertimbangan sumber energi terbarukan untuk beberapa tahun yang akan datang.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi para pembaca mengenai perkembangan sel surya yang juga bisa dikembangkan menggunakan polimer selain menggunakan silikon atau yang biasa dikenal sebagai sel surya konvensional.

F. Struktur Organisasi Penulisan

Untuk memahami alur pikir dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya struktur organisasi yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan dalam penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

tentang harapan dari penelitian yang dilakukan baik untuk peneliti maupun untuk pembaca.

Bab II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun rumusan masalah dan tujuan.

Bab III berisi penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian. Komponen dari metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, desain penelitian, dan pemaparan pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap persiapan berupa perancangan, tahap pelaksanaan berupa preoses fabrikasi dari sel surya yang dan tahap akhir berupa karakterisasi.

Bab IV berisi hasil penelitian dari analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta pembahasan yang dikaitkan dengan kajian pustaka.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang menyajikan tentang pemahaman peneliti terhadap hasil analisis penelitian. Penulisan kesimpulan dan saran berupa butir demi butir dari hasil penelitian. Saran dapat ditujukan kepada para peneliti berikutnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan metode kuantitatif analitik. Melalui metode ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Berdasarkan sifat permasalahannya, Penelitian eksperimen tergolong kedalam penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008). Sedangkan penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2011). Dengan demikian, penelitian eskperimen mengarah pada prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel yang sengaja diadakan terhadap variabel di luar variabel yang diteliti (Nawawi & Martini, 1993). Penelitian dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan : 31 Agustus – 12 Oktober 2012 Tempat pelaksanaan : PPET – LIPI

Komplek LIPI Gedung 20

Studi

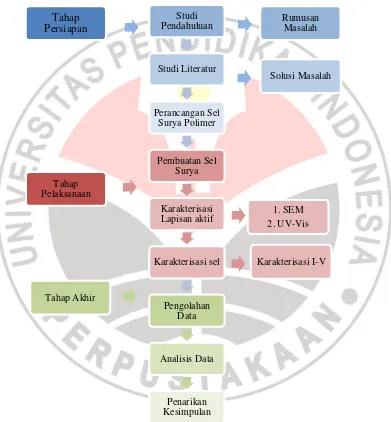

Desain penelitian digambarkan secara singkat ke dalam diagram alir di bawah ini:

Gambar 3.1. Diagram alir desain penelitian

1. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. Melakukan studi pendahuluan untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Studi pendahuluan yang dilakukan berupa analisa terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh acuan dan batasan dalam merancang penelitian. Dalam hal ini, masalah yang diambil adalah pengaruh annealing terhadap unjuk kerja dari sel surya berbasis polimer P3HT:PCBM.

b. Melakukan studi literatur baik melalui media cetak; buku sains, jurnal, artikel maupun media elektronik; internet, ebook. Studi literatur berguna sebagai landasan teori yang mampu mendukung penelitian. Dalam hal ini untuk menemukan solusi dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. c. Merancang kegiatan penelitian yaitu menentukan struktur sel surya yang akan dibuat, dimensi, teknik deposisi, dan karakterisasi pada lapisan aktif dan sel. Perancangan tersebut dilakukan berdasarkan studi pendahuluan dan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya.

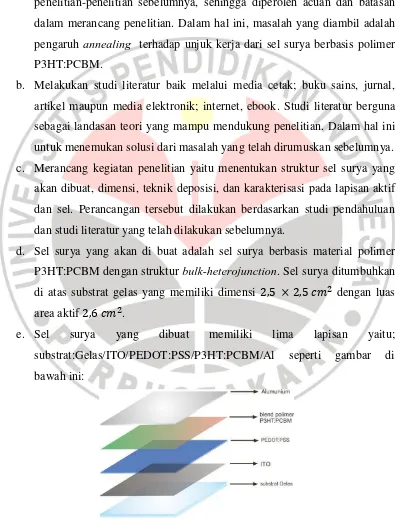

d. Sel surya yang akan di buat adalah sel surya berbasis material polimer P3HT:PCBM dengan struktur bulk-heterojunction. Sel surya ditumbuhkan di atas substrat gelas yang memiliki dimensi dengan luas area aktif .

Gambar 3.2. Skema struktur bulk-heterojunction sel surya polimer. lapisan aktif P3HT:PCBM berada diantara dua kontak : indium-tin-oxide sebagai anoda dan alumunium sebagai katoda.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: a. Litografi pada lapisan ITO di atas substrat.

b. Penumbuhan lapisan PEDOT:PSS di atas ITO melalui teknik screen printing, penumbuhan lapisan P3HT:PCBM di atas PEDOT:PSS melalui teknik spin coating dan penumbuhan lapisan Al di atas polimer P3HT:PCBM melalui teknik evaporasi.

c. Proses annealing dilakukan setelah P3HT:PCBM sebagai lapisan aktif telah ditumbuhkan. Annealing lapisan aktif dilakukan pada variasi suhu

dan sebagai variabel bebas.

d. Sel surya yang telah dibuat akan dikarakterisasi menggunakan SEM (Scanning Electron Morphology), UV-Vis, dan karakterisasi I-V dibawah intensitas penyinaran menggunakan lampu Xenon pada suhu kamar .

3. Tahap Akhir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. Berdasarkan karakterisasi SEM akan dihasilkan foto struktur morfologi dari permukaan lapisan aktif P3HT:PCBM sel surya yang nantinya akan dianalisa tingkat homogenitas dari permukaan.

b. Berdasarkan karakterisasi UV-Vis dimana dilakukan penyinaran pada daerah UV dan visible, kemudian hasil dari penyinaran digambarkan ke dalam kurva panjang gelombang terhadap transmitansi untuk mengetahui pengaruh annealing lapisan aktif terhadap sifat optik transmitansi.

c. Berdasarkan karakterisasi I-V diperoleh data pengukuran dan data unjuk kerja dari sel surya polimer sebagai hasil karakteristik listrik.

e. Memberikan saran-saran yang harus dilakukan selanjutnya dari temuan-temuan penelitian ini.

D. Pelaksanaan Penelitian

Sel surya polimer dibuat dengan menggunakan teknologi film tipis. Terdiri dari beberapa lapisan dimana setiap lapisan ditumbuhkan dengan teknik penumbuhan yang berbeda-beda bergantung pada karakteristik dari material. Polimer sendiri mudah terurai pada suhu yang tinggi dan memilki massa molar yang tinggi untuk penguapan. Maka dari itu, lapisan aktif sel surya polimer dibuat dengan proses larutan pada suhu yang rendah.

Seperti apa yang telah dirancang, sel surya akan dibuat dengan struktur seperti berikut; substrat:Gelas/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al. Penumbuhan film dilakukan dengan menggunakan teknik screen printing untuk PEDOT:PSS, spin coating untuk lapisan P3HT:PCBM, dan evaporasi untuk alumunium. Agar pembuatan sel surya ini menghasilkan tujuan yang sesuai atau mendekati dengan apa yang diharapkan, maka perancangan sel surya perlu sangat diperhatikan. Perancangan dari sel surya mengacu pada dasar teori dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Berikut adalah gambaran struktur sel surya yang akan dibuat.

5 Al

P3HT:PCBM PEDOT:PSS

ITO

substrat: Gelas

2,5 cm

litografi ITO

Penumbuhan PEDOT:PSS

Penumbuhan P3HT:PCBM

Annealing lapisan

aktif

Karakterisasi lapisan aktif

Penumbuhan lapisan Al

Kapsulasi Sel

(a) (b) (c) (d)

Gambar 3.3. Struktur sel surya polimer (atas) tampak samping (bawah) tampak atas Sel surya yang dibuat memiliki ketebalan dalam skala nano. Maka dari itu perlu akurasi yang tinggi saat pembuatan film. Selain itu, ukuran dan posisi dari divais pada sel dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan ukuran dan posisi selama pembuatan, pengukuran, dan karakterisasi. Berikut adalah gambaran ukuran serta posisi dari divais pada sel surya yang akan ditumbuhkan.

Gambar 3.4. Skema ukuran serta posisi dari divais pada sel surya yang akan ditumbuhkan (a) ITO di atas susbtrat gelas, (b) PEDOT:PSS di atas ITO, (c) P3HT:PCBM di atas PEDOT:PSS dan (d) alumunium di atas P3HT:PCBM

substrat Gelas ITO

2,37"

2,92" 2,5 cm

2,5 cm

Gambar 3.5. Diagram alir prosedur penelitian sel surya polimer P3HT:PCBM

1. Litografi ITO

Langkah awal dari pembuatan sel surya polimer dimulai dengan persiapan substrat. Dalam penelitian kali ini, substrat yang digunakan slide gelas berukuran , dengan ketebalan dan memiliki sheet resistance ⁄ (yang sudah dilapisi oleh ITO) produksi Aldrich.

Gambar 3.6. Film gelas dilapisi ITO di atas permukaan, produksi aldrich.

ITO (Indium Thin Oxide) sendiri merupakan lapisan transparan yang bersifat konduktif. Karena gelas dan ITO keduanya merupakan lapisan yang transparan, maka perlu mengetahui sisi sebelah mana yang mengandung ITO atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran terhadap resistansi kedua sisi dengan multitester. Hal yang perlu diperhatikan selama pembuatan sel surya adalah ketika memegang bahan-bahan atau material yang digunakan, disarankan menggunakan sarung tangan untuk menghindari lemak dari jari saat menyentuh material.

masker

etsa

pencucian substrat

menghilangkan sebagian lapisan ITO di atas substrat gelas. Litografi ITO di atas subtrat gelas digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.7. Litografi ITO di atas substrat gelas. Pola A merupakan pola awal sebelum di litografi dan pola B adalah pola yang diharapkan setelah litografi.

Dari gambar tersebut, pola A akan diubah menjadi pola B. proses pengerjaannya bertahap dimulai dengan melakukan masker, etsa, dan pencucian substrat.

Gambar 3.8. Proses pengerjaan litografi

ITO di atas substrat diberi masker dengan tujuan untuk menutupi bagian yang tidak akan dihilangkan dari permukaan substrat sesuai pola. Masker dilakukan pada bagian yang tidak akan dihilangkan dan membiarkan lapisan yang akan dihilangkan tidak tertutup. Pengerjaan masker dilakukan secara manual tanpa menggunakan suatu alat atau mesin. Maka dari itu memerlukan tingkat akurasi yang tinggi saat melakukan masker menggunakan adhesive tape di atas lapisan ITO sesuai pola yang dirancang sebelumnya. Masker dilakukan dengan membuat luas adhesive tape sesuai dengan luas lapisan ITO yang akan dimasker. Setelah itu adhesive tape direkatkan di atas ITO. saat melakukan

ITO Gelas

perekatan di atas ITO, perlu sangat diperhatikan agar perekatan sama diseluruh bagian yang dimasker. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya bagian yang tidak tertutupi sehingga akan menyebabkan litografi yang tidak sempurna terutama dibagian ujung dari area masker.

Gambar 3.9. Layout masker Adhesive tape dalam ITO

Setelah masker dilapiskan di atas lapisan ITO, maka langkah berikutnya adalah proses etsa. Pada penelitian ini, proses etsa merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk membuka lapisan ITO yang tidak tertutupi oleh masker pada substrat dengan mencelupkan ke dalam larutan kimia. Etsa larutan kimia sangat mempengaruhi bentuk permukaan sampel. Dengan kata lain, baik atau tidaknya hasil pengetsaan dapat dipengaruhi oleh larutan kimia yang digunakan untuk mengetsa. Larutan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam klorida yang dilarutkan kedalam air murni yang memiliki perbandingan volume yang sama yaitu . Pengetsaan dilakukan dengan cara menempatkan larutan yang akan digunakan pada beaker glass kemudian mencelupkan sampel pada larutan tersebut selama menit. Setelah itu sampel dicelupkan ke dalam beaker glass yang berisi de-ionized water (yaitu air yang netral artinya sudah tidak mengandung ion) selama 3 menit. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sisa-sisa larutan asam. Kemudian sampel dicelupkan ke dalam beaker glass yang berisi natrium bikarbonat selama 3 menit. Hal ini dimaksudkan untuk mencuci kembali sampel sehingga sisa-sisa asam dapat terhapus karena ketika natrium bikarbonat bereaksi dengan asam, akan menghasilkan garam dan asam karbonat yang mana mudah terurai menjadi karbon dioksida dan air. Kemudian sampel kembali dicelupkan dan

Gelas ITO

H20 selama 10

menit IPA selama

10 menit

aceton selama 10

menit

direndam ke dalam air selama 3 menit. Langkah berikutnya adalah pengeringan sampel dan melepas masker dari sampel. Setelah masker dilepas, dilakukan cleaning ultrasonic secara bergantian dengan larutan air, IPA (isopropyl alcohol), dan aceton menggunakan alat Cleaner Ultrasonic produksi Branson tipe 3200 masing-masing selama menit.

Gambar 3.10.Clenaning Ultrasonic produksi Branson tipe 3200

Gambar 3.11. Urutan langkah cleaning ultrasonic pada divais sel surya

2. Penumbuhan lapisan PEDOT:PSS

Setelah proses litografi, maka pengerjaan selanjutnya adalah penumbuhan film PEDOT:PSS di atas ITO. Metode yang digunakan dalam penumbuhan film PEDOT:PSS adalah screen printing. Screen printing merupakan suatu metoda penumbuhan lapisan tipis dengan memindahkan bahan pasta ke atas substrat. Parameter yang mempengaruhi proses screen printing adalah screen dan squeegee. Screen umumnya terbuat dari bahan elastis yang kasar ataupun halus kemudian diregangkan dan dipasang kedalam bingkai membentuk suatu pola tenunan berpori. Umumnya bingkai terbuat dari kayu atau alumunium. Screen sendiri berfungsi sebagai pembentuk pola film yang akan ditumbuhkan di atas substrat dan menentukan ketebalan pasta dalam substrat. Maka dari itu pemilihan bahan screen perlu diperhatikan agar mendapatkan hasil cetakan atau printing yang baik.

Squeegee atau rakel adalah alat penyapu yang terbuat dari karet atau polyurethane. Squeegee berfungsi meratakan pasta pada screen sehingga pasta akan membuat kontak dengan substrat. Setiap bahan squeegee memiliki karakteristik kekerasan dan kekakuan yang berbeda dan pemilihan bentuk ujung squeegee yang tepat akan menghasilkan kualitas akhir cetakan yang baik sehingga menghindari pola garis-garis pada substrat. Adapun proses pengerjaan screen printing ini dimulai dengan pembuatan screen kemudian penumbuhan film PEDOT:PSS.

a. Pembuatan Screen

Berikut ini adalah beberapa bahan yang diperlukan dalam pembuatan screen:

Screen yang digunakan terbuat dari bahan nylon yang memiliki kerapatan

Gambar 3.13. Screen Nylon

CDF 3 (Capillary Direct Film), merupakan emulsi film yang digunakan sebagai bidang cetak tembus.

Ulano 133, merupakan cairan kental atau bahan emulsi yang akan digunakan untuk menutupi bagian screen yang tidak tertutupi oleh CDF 3.

Gambar 3.14. Ulano 133

Ortho-film, adalah film dari hasil print BW (Black/White) pada media plastik transparan yang menyimpan pola yang akan dicetak pada screen .

Screenmaker. merupakan alat penyinaran menggunakan sinar UV. Screen maker yang digunakan adalah Screen Maker produksi Richmond tipe 3000T.

Gambar 3.16.Screen Maker Produksi Richmond tipe 3000T Tahapan dalam pembuatan screen adalah sebagai berikut :

Screen memiliki dua permukaan yaitu permukaan bawah dan permukaan atas. Pada permukaan atas screen , diletakan kertas emulsi CDF 3 yang sebelumnya telah dipotong kedalam ukuran yang lebih besar dari pola pada ortho-film yaitu sekitar . Kertas emulsi CDF-3 tersebut diletakan di tengah permukaan screen dan agar tidak bergeser maka diberi selotif di salah satu sisi kertas emulsi CDF-3.

Setelah itu, permukaan bawah screen tepat di bawah kertas emulsi CDF-3 diolesi dengan emulsi Ulano 133. Pengolesan permukaan menggunakan squeegee agar pengolesan emulsi merata pada permukaan. Lepaskan selotip yang merekat pada salah satu sisi CDF-3, kemudian keringkan dengan hair dryer selama 15 menit.

Setelah ulano 133 benar-benar kering, maka lapisan plastik/mylar pada CDF-3 dapat dilepaskan namun harus secara hati hati. Lalu ortho-film diletakan di bagian atas CDF-3 yang telah dilepaskan lapisan plastiknya. Agar ortho-film tidak bergeser maka diberi selotif disalah satu sisinya.

fotografi dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Pada proses ini pola ortho-film yang menutupi lintasan cahaya bereaksi terhadap bahan emulsi film (CDF-3) sehingga pola dapat terbentuk.

Setelah penyinaran ortho-film selesai, ortho-film tersebut dapat dilepas dari screen kemudian screen disemprot dengan air bertekanan tinggi secara hati-hati agar pola yang terbentuk tidak rusak. Setelah pola tampak dan terbentuk dengan baik maka screen dikeringkan menggunakan hair dryer dan dibiarkan selama 15 menit.

Proses yang terakhir adalah pengolesan Ulano 133 pada bagian screen yang belum tertutupi oleh CDF 3 yang diratakan dengan menggunakan squeegee dan dikeringkan dengan menggunakan hair dryer. Agar hasil yang dihasilkan lebih baik, sebaiknya screen dibiarkan mengering selama 24 jam.

Beberapa langkah di atas dilakukan dalam keadaan gelap atau intensitas cahaya yang rendah karena bahan emulsi mudah bereaksi terhadap cahaya.

Gambar 3.17. Pola yang terbentuk di atas screen b. Pencetakan Film PEDOT:PSS

Gambar 3.18. Pasta PEDOT:PSS

Proses penumbuhan film dilakukan dengan teknik screen printing menggunakan alat Screen Printer produksi de Haart tipe SP SA 40.

Gambar 3.19.Screen Printer de Haart

Berikut adalah tahapan screen printing penumbuhan film PEDOT:PSS di atas ITO:

Screen yang sebelumnya telah dibuat dan sudah memiliki pola PEDOT:PSS diset pada screen printer dan letakkan juga substrat atau sel yang sudah dilapisi ITO yang mana akan digunakan pada screen printer.

Kemudian atur posisi screen terhadap substrat sehingga posisi pola PEDOT:PSS tepat berada di atas substrat. Agar mempermudah proses pelurusan antara posisi substrat dengan pola pada screen, maka gunakan ortho-film dan letakkan di atas substrat. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses screen printing agar film yang ditumbuhkan memiliki presisi pola sesuai yang dirancang.

penelitian ini besar snap-off dan tekanan squeegee masing-masing adalah 20 skala dan 10 skala.

Tuangkan pasta PEDOT:PSS pada bagian atas screen lalu lakukan proses pencetakan yaitu dengan menggerakan squeegee seperti yang telah diset oleh alat tersebut sehingga menyapu rata pasta pada daerah screen kemudian tersaring kebagian substrat.

Setelah proses pencetakan selesai maka sampel langkah berikutnya adalah proses pengeringan dengan cara dipanaskan didalam oven vakum pada temperatur selama menit.

Gambar 3.20. Oven Vakum

Maka didapatkan film PEDOT:PSS yang terbentuk di atas substrat ITO.

Hal yang perlu diperhatikan setelah proses screen printing adalah sampel harus disimpan diruang vakum yaitu pada deccicator dan jangan dibiarkan terlalu lama sebelum proses sebelumnya dilakukan.

3. Penumbuhan Lapisan Aktif P3HT:PCBM

Lapisan aktif merupakan lapisan yang berfungsi merespon cahaya yang mengenai sel surya dan menkonversinya menjadi pembawa muatan. Dalam sel surya polimer, lapisan aktif merupakan lapisan yang paling penting karena pada lapisan inilah terjadinya proses fotovoltaik sehingga proses pembuatannya juga perlu sangat diperhatikan. Lapisan aktif berada diantara sepasang elektroda dan dalam proses pembuatannya, lapisan aktif akan ditumbuhkan di atas lapisan PEDOT:PSS. Material polimer yang digunakan sebagai lapisan aktif dipilih berdasarkan beberapa kriteria diantaranya stabilitas, kemurnian, kemudahan dalam pembuatannya, dan efisiensi yang dihasilkan pada divais.

Pada penelitian ini dipilih material P3HT sebagai material donor karena sejauh ini P3HT mampu menghasilkan efisiensi paling tinggi jika dibandingkan polimer lainnya. Selain itu, material P3HT juga merupakan polimer stabil yang dapat diproses dengan banyak teknik dan metode. Material P3HT digunakan tanpa purifikasi produksi Aldrich.

Gambar 3.22. P3HT (kanan) dan PCBM (kiri)

berstruktur bulk-heterojunction. dalam penelitian ini, PCBM produksi Aldrich dipilih sebagai material akseptor elektron yang akan dicampur dengan P3HT.

Terdapat tiga tahapan dalam pembuatan lapisan aktif yaitu membuat larutan polimer terkonjugasi, masker sampel dan yang terakhir adalah spin coating lapisan larutan polimer di atas substrat. Berikut ini akan dipaparkan mengenai tahapan dari proses tersebut.

a. Blending Polimer P3HT:PCBM

Lapisan aktif dengan struktur bulk-heterojunction dibuat dengan mencampurkan dua material polimer menjadi sebuah larutan. Sebelum membuat larutan, masing-masing material yaitu P3HT dan PCBM diukur masanya menggunakan timbangan dengan rasio perbandingan 1:1. Sebanyak

P3HT dilarutkan kedalam klorobenzen dan diaduk sampai larutan homogen, dan juga PCBM dilarutkan kedalam klorobenzen diaduk sampai larutan homogen. Dengan menggunakan plastik pipet, kedua larutan tersebut dicampurkan kedalam satu botol dan diaduk sampai homogen.

b. Masker Polimer

Masker dilakukan pada sampel yang telah dilapisi PEDOT:PSS / divais PEDOT:PSS (substrat). karena menggunakan teknik spin coating, maka proses masker dilakukan pada lapisan yang tidak akan ditumbuhkan P3HT:PCBM sedangkan lapisan yang akan ditumbuhkan dibiarkan terbuka.

Ortho-film pada Gambar 3.19. menunjukan pola lapisan aktif di atas PEDOT:PSS (Substrat). bagian hitam menunjukan area lapisan aktif P3HT:PCBM seluas sedangkan bagian transparan adalah substrat atau divais PEDOT:PSS. Proses masker sendiri menggunakan adhesive tape dimana berdasarkan rancangan pada ortho-film, adhesive tape digunting sesuai ukuran divais PEDOT:PSS yang tidak akan ditumbuhkan P3HT:PCBM. Setelah itu adhesive tape ditempelkan di atas divais PEDOT:PSS sehingga hanya luas bagian yang hitam saja (sesuai ortho-film) yang dibiarkan terbuka dan siap ditumbuhkan P3HT:PCBM sebagai lapisan aktif.

c. Spin coating Lapisan Aktif P3HT:PCBM

Setelah proses masker, maka langkah berikutnya adalah penumbuhan P3HT:PCBM melalui teknik spin coating. Teknik spin coating merupakan suatu teknik penumbuhan film pada substrat dengan proses pemutaran (Spinning). Ketika suatu larutan diteteskan di atas substrat yang disimpan di atas piringan yang dapat berputar (spinner), maka ketika piringan tersebut diputar akan ada gaya sentripetal yang menyebabkan larutan tersebut tertarik keluar pusat putaran dan tersebar merata ke seluruh permukaan substrat. lapisan yang terbentuk oleh larutan, akan memiliki ketebalan yang bergantung pada kekentalan larutan dan laju rotasi spinner. Semakin tinggi laju rotasi spinner maka akan semakin tipis lapisan yang terbentuk.

Gambar 3.24.Spin Coater Tipe P–6000 Produksi Intergrated Technologies. Inc.

Langkah awal penumbuhan dengan menggunakan teknik spin coating yaitu dengan meletakan atau memposisikan substrat yang telah dimasker tepat ditengah-tengah spinner pada spin coater. Kemudian, agar substrat tidak berpindah posisi atau terlempar saat spinner berputar, maka set mesin spin coater dalam keadaan vakum. Selain itu juga, dapat ditambahkan sedikit selotip pada bagian ujung substrat. Setelah itu, tetesi bagian tengah permukaan susbtrat dengan larutan P3HT:PCBM menggunakan pipet dan ratakan keseluruh bagian permukaan. lalu tutup spinner dan atur kecepatan putaran sebesar dan lamanya waktu sebesar detik. Kemudian setelah spinner berhenti berputar, atur mesin spin coater dalam keadaan tidak vakum, sehingga substrat yang telah dilapisi P3HT:PCBM dapat diambil dan segera masker adhesive tape dibuka. Bagian bawah substrat yaitu substrat gelas, dibersihkan dengan menggunakan cotton bud yang sudah dibasahi dengan IPA.

Gambar 3.25. Lapisan aktif P3HT:PCBM yang telah ditumbuhkan di atas divais PEDOT:PSS

d. Annealing Lapisan Aktif P3HT:PCBM

tersebut. Annealing lapisan aktif dilakukan dengan menggunakan oven vakum yaitu pada temperatur dan setelah lapisan aktif tersebut ditumbuhkan.

Langkah berikutnya adalah proses pengeringan sampel selama didalam lingkungan nitrogen pada deccicator.

Gambar 3.26.Deccicator, tempat penyimpanan sampel dalam lingkungan nitrogen

4. Penumbuhan Lapisan Almunumium

Gambar 3.27. Alat Evaporator

Sebelum melakukan evaporasi, sel surya yang sudah terdiri dari lapisan Gelas/ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM (substrat) dimasker agar terbentuk pola alumunium sesuai pada ortho-film.

Gambar 3.28.Ortho-film untuk alumunium di atas lapisan aktif P3HT:PCBM

Proses masker atau proses pemberian pola Al dilakukan dengan memposisikan ortho-film tepat di atas divais lapisan aktif P3HT:PCBM dimana bagian hitam dari ortho-film sebelumnya telah dihilangkan dengan cara dipotong menggunakan cutter. Kemudian bagian ujung diluar ortho-film disisakan agar dapat direkatkan dengan selotip dengan bagian bawah susbtrat sel surya yaitu gelas.

Setelah itu chamber ditutup dan atur chamber agar berada dalam keadaan vakum yaitu sampai tekanan chamber . Kemudian alirkan arus pada filamen secara pelan-pelan sebesar Setelah membara, atur posisi shutter menjadi terbuka dan alumunium akan menguap ke atas (didalam chamber) sampai ketebalan yang diinginkan yaitu . Saat itulah film Al terbentuk pada substrat karena atom-atom telah terkondensasi.

Gambar 3.29. Lapisan Al yang telah ditumbuhkan di atas divais lapisan aktif P3HT:PCBM Setelah itu buka masker ortho-film dan sel surya siap untuk dikapsulasi.

5. Kapsulasi Sel

Proses kapsulasi sel merupakan proses yang bertujuan untuk melindungi sel dari lingkungan udara sebelum dikarakterisasi. Proses kapsulasi menggunakan bahan perekat sealant produksi dyesol. Setelah divais sel surya yang terdiri dari gelas/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al telah dibuat, maka kapsulasi langsung dikerjakan saat itu juga setelah evaporasi. Kapsulasi dilakukan dengan merekatkan slide gelas di atas Al dimana sedikit dari bagian ujung Al dan ITO dibiarkan terbuka agar dapat dikontakkan saat karakterisasi.

Sebelum melakukan kapsulasi, potong slide gelas dengan ukuran

Gambar 3.30. Luasan daerah yang dikapsulasi menggunakan slide gelas

Slide gelas dipotong dengan menggunakan alat pemotong substrat seperti yang terlihat pada gambar 3.31.

Gambar 3.31. Alat pemotong substrat

Sebelum slide gelas direkatkan pada prototip sel surya, slide gelas dibersihkan dengan menggunakan cotton bud yang sudah dibasahi dengan IPA agar lemak dari tangan tidak membekas pada permukaan gelas. Selain itu, yang perlu disiapkan adalah sealant yang telah dipotong dengan ukuran yang sama sesuai slide gelas. Kemudian satu permukaan sealant direkatkan pada slide gelas dan permukaan lainnya direkatkan pada lapisan Al prototip sel surya. Agar bagian yang direkatkan tidak bergeser posisinya, maka tambahkan pencapit dibagian kedua ujung prototip.

Al

P3HT:PCBM

PEDOT:PSS

ITO

substrat: Gelas

Gambar 3.32. Prototip sel surya polimer yang telah dikapsulasi

6. Karakterisasi

Karakterisasi dibagi menjadi tiga macam dimana dua diantaranya merupakan karakterisasi dari lapisan aktif dan satu karakterisasi sel.

a. Karakterisasi Scanning Microscopy Electron (SEM)

Scanning Microscopy Electron (SEM) adalah mikroskop yang menggunakan hamburan elektron dalam membentuk bayangan. Hasil dari foto SEM dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana morfologi permukaan dari suatu kristal (butir-butir dan batas antar butir). Dalam penelitian ini SEM digunakan untuk mendapatkan citra morfologi lapisan aktif. SEM dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL).

b. Karakterisasi UV-Vis

Karakterisasi UV-Vis merupakan karakterisasi yang bertujuan untuk mengetahui sifat optis dari sel surya. Karakterisasi UV-Vis dilakukan di Institut Teknik Bandung. Prinsip dasar dari UV-Vis adalah terjadinya transisi elektronik yang disebabkan penyerapan sinar UV-Vis yang mampu mengeksitasi elektron dari orbital yang kosong. Umumnya, transisi yang paling mungkin adalah transisi pada tingkat tertinggi (HOMO) ke orbital molekul yang kosong pada tingkat terendah (LUMO).

c. Karakterisasi I-V

Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan menggunakan alat I-V measurements dari National Instruments.

Gambar 3.33. I-V measurments

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sel surya polimer berbasis P3HT:PCBM telah berhasil ditumbuhkan di atas substrat gelas. Proses annealing lapisan aktif berpengaruh terhadap karakteristik sel surya polimer dimana dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Suhu annealing mempengaruhi struktur morfologi permukaan lapisan aktif dimana semakin tinggi suhu annealing maka semakin homogen permukaan lapisan aktif.

2. Suhu annealing mempengaruhi sifat optik lapisan aktif dimana semakin tinggi suhu annealing maka semakin rendah transmitansi.

3. Suhu annealing lapisan aktif mempengaruhi parameter unjuk kerja sel surya polimer dimana semakin tinggi suhu annealing lapisan aktif maka semakin baik unjuk kerja yang dihasilkan. Daya maksimum, faktor pengisian, dan efisiensi dari masing-masing sampel pada annealing dan adalah dan , dan , dan dan %.

B

.

SaranSampai saat ini, sel surya polimer masih dalam tahap perkembangan untuk mendapatkan efisiensi dan unjuk kerja yang optimum. Hal tersebut mengarah pada perlunya penelitian lebih lanjut dari sel surya polimer, diantaranya:

daerah bukan cahaya tampak saja melainkan efektif pada daerah Ultraviolet dimana energinya tinggi.

Daftar Pustaka

Adhiyaksa, G. (2010). Status dan Tantangan kedepan dari Dye Sensitized Solar Cell. [online]. Tersedia:

http://teknologi.kompasiana.com/internet/2010/01/05/status-dan-tantangan-kedepan-dari-dye-sensitized-solar-cell-48526.html (22 Agustus, 2013)

Arkhipov, V.I., and Heremans, P. (2003). “Why is Exciton Dissociation So Efficient at The Interface Between a Conjugated Polymer and an Electron

Acceptor.” Applied Physics Letters, 82, (25), 4605-4607.

Bahtiar, A., Aprillia, A., dan Fitrilawati. (2011). “Sel Surya Polimer: State of Art dan Progres penelitiannya Di Universitas Padjadjaran.” Jurnal Material dan Energi Indonesia, 01, (01), 7-14.

Beiser, A. (1987). Konsep Fisika Modern (Terjemahan oleh The Houw Liong). Jakarta: Erlangga.

Benanti, T. L., Venkataraman, D. (2006). Organic Solar Cells: An Overview Focusing on Active Layer Morphology. Photosynthesis Research, 87, 73-81.

Bernede, J.C., Berredjem, Y., Cattin, L., Morsli, M. (2008). Improvement of Organic Solar Cell Performances Using a Zinc Oxide Anode Coated by an Ultrathin metallic layer. Appl. Phys. Lett.92, 083304.

Chotimah. T. K., Kartini, I., (2012). “Efek Intensitas Cahaya terhadap Efisiensi Konversi Daya Sel Surya Organik Bulk Heterojunction Berbasis Poly(3-hexylthiophene) dan Phenyl C61 Butyric Acid Methylester.” Prosiding

Pertemuan Ilmiah XXVI HFI Jateng dan DIY, 68-72.

Djojonegoro,W. (1992). “Pengembangan dan Penerapan energi baru dan terbarukan, Lokakarya "Bio Mature Unit" (BMU) untuk pengembangan masyarakat pedesaan”. BPPT. Jakarta.

Ge, W. (2009). “An Overview on P3HT:PCBM, The Most Efficient Organic Solar Cell Material So Far.” Solid State Physics, Spring 2009.

Grossiord, N., Kroon, M. J., Andriessen, R., Blom, P. W. M. (2012).

Gunes, S., Neugebaueur, H., and Saricfitci, N. S. (2007). “Conjugated-Polymer

Based Organic Solar Cells.” Chemical Reviews, 107, (4), 1324-1338. Handini, W. (2008). “Performa Sel Surya.” [Online], Tersedia:

http://www.lontar.ui.ac.id/file=difital/124980-R040854-Performa%20sel-Ha.pdf (2 September 2012).

Huang, Y., Liao, Y., Li, S., Wu, M., Chen, C., Su, W. (2007). “Study of the Effect of Annealing Process on the Performance of P3HT/PCBM Photovoltaic Devices Using Scanning-Probe Microscopy.” Solar Energy Materials & Solar Cells, 93, 888-892. [Online], Tersedia: http://www.elsevier.com/locate/solmet.

Kasiram, M. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. UIN Malang Press.

Kingsley, J. W., Green, A., Lidzey, D.G. (2009). “Fabrication and Optimization of

P3HT:PCBM Organic Photovoltaic Devices.” SPIE, 7416, 1-9

Krebs, C. F. (2010). Polymeric Solar Cells : Materials, Design, Manufacture. Lancaster, PA : Destech Publications. Inggris. [Online], tersedia: http:// http://books.google.co.id/books?id=KWemN5vnWlMC&printsec=frontco ver&dq=frederik+Krebs&hl=id&sa=X&ei=YE4QUpOyI4m0rAfz7YGgB Q&redir_esc=y#v=onepage&q=frederik%20Krebs&f=false

Krebs, C. F. (2008). Polymer Photovoltaik A Practical Approach. United States of America: SPIE.

Kim, H., Soo, W., Moon, S. (2006). “Effect of Thermal Annealing on the

Performance of P3HT/PCBM Polymer Photovoltaic Cells.” Journal of the Korean Physical Society, 48, (3), 441-445.

Kwon, H. (2012). “Stability of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells with

Different Blend Ratio of P3HT:PCBM.” Transactions On Electrical and Electronic Materials, 13, (2), 98-101. [Online], tersedia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0.com

Lemhannas. (2012, Desember). Pengembangan energi Baru Terbarukan (EBT) Guna Penghematan Bahan Baku Fosil Dalam Rangka Ketahanan Energi

Nasional. [online], tersedia:

http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/Edisi_14_ -_Desember_2012_-_2_-_ekonomi.pdf [29 Juni 2013]

Liao, K-S., Yambem, S. D., Haldar, A., and Alley, N. J., (2010). “Design and Architectures for the Next Generation of Organic Solar Cells.” Energies, 3 1212-1250. [online], tersedia: www.mdpi.com/journal/energies

LiGui, L., GuangHao, L., XiaoNiu, Y., Enle, Z. (2007). “Progress in Polymer

Solar Cell.” Chinese Science Bulletin, 52, (2), 145-158.

Lu, Y., Wang, Y., Feng, Z., Ning, Y., Liu, X., Lu, Y., and Hou, Y. (2012).

“Temperature-dependent Morphology Evolution of P3HT:PCBM Blend

Solar Cells During Annealing Process.” Synthetic Metals, 162, 2039-2046. [online], tersedia: http://dx.doi.org/j.synthmet.2012.10.2012.com

Lund, J. (2006). “Polymer Solar Cells.” [Online], tersedia: http://www.repetik.dk/files.projects/p4.pdf. (31 Agustus 2012)

Mathias, L. (2005). Polymers. Department of Polymer Science, Univ. of Southern Missisipi. [online], tersedia: http://www.google.com/Polymer_Chem.pdf

_vDAnA&bvm=bv.51156542,d.bmk

Mayer, A. C., Scully, S. R., Hardin, B. E., Rowell, M. W., McGehee, M. D. (2007). Polymer-based Solar Cells. Materials Today, 10, (11)

Mozer, A. J., and Sariciftci, N. S. (2005). Conjugated Polymer Photovoltaic Devices and Materials. Linz for Organic Solar Cells (LIOS), Physical Chemistry, Johannes Kepler University Linzz, Altenbergerstr, 69, 568-577 Nardes, A. M. (2007). On the Conductivity of PEDOT:PSS Thin Films. [Online],

tersedia: http://alexandria.tue.nl/extra2/200712256.pdf (29 Juni 2013) Nawawi, H., dan Martini, M. (1993). Penelitian Terapan. Yogyakarta : UGM

Press.

Noufi, R. (2006). “High Efficiency CdTe and CIGS Thin Film Solar Cells: Highlights of the Technologies Challenges.” National Renewable Energy Laboratory - National Center for Photovoltaics. [online], tersedia: http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/39773.pdf. (29 Juni 2013)

Padinger, F., Rittberger, R. S., Sariciftci, N. S. (2003). “Effects of Postproduction Treatment on Plastic Solar Cell.” Advanced Funtion Materials, 13, (1), 85-88.

Putnam, D. (2010). “Investigation of Degradation in Polythiophene-fullerene

Based Solar Cells.” [Online], tersedia: http://lib.dr.iastate.edu/etd

Riisager, L. (2009). “Polymer Solar Cells: Steps Towards Improving the Power

Conversion Efficiency.” [Online], tersedia:

http://projekter.aau.dk/projekter/files/17696645/Masters_Thesis_Lasse_B0 _Lumholdt_Riisager.pdf. (29 Juli 2012)

Rosa, E.S., Shobih, dan Pratiwi, Z. R., (2012). “Sel Surya Polimer Berbasis

P3HT/PCBM.” Prosiding Seminar Ilmu Pengetahuan Teknik “Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional “. LIPI, Bandung 28-29

Plastic Solar Cells.” Applied Physics Letters,78, (6), 841-843.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta

Thompson, B. C., And Frechet, J. M. (2008). “Polymer-Fullerene Composite

Wu, W. R., Jeng, U., Su, C.-J. (2011). “Competition Between PCBM Aggregation

and P3HT Crystalization Upon Annealing of BHJ Solar Cells.” NSRRC Activity Report, 30-31.

Xiaoyin, X., Ju, H., and Lee, E. (2010). Band Gap Enhancment by Covalent

Interactions in P3HT/PCBM Photovoltaik Heterojunction.” Journal of the Korean Physical Society, 57, (1), 144-148.

Yu, G., Gao, J., Hummelen, J. C., Wudl, F., Heeger, A. J. (1995). Polymer Photovoltaic Cells: Enhanced Efficiencies via a Network of Internal Donor-Acceptor Heterojunctions. Apply. Phys. Lett.,270. 1789-1791. Yani, S. (2011). Efek Fotovoltaik pada Persambungan CdS/P3HT-Kitosin.

[Online]. Tersedia: