BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Migrasi

Istilah umum bagi gerak penduduk dalam demografi adalah population

mobility atau secara lebih khusus territorial mobility yang mengandung makna

gerak spasial, fisik dan geografis (Shryllock dan Siegel, 1973 yang dikutip oleh Rusli, 1995). Di dalamnya termasuk gerak penduduk permanen maupun non-permanen. Defenisi lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara (Munir, 2000).

2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi

Menurut Lee (1976) ada empat faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) Rintangan-rintangan yang menghambat, (4) Faktor-faktor pribadi. Di tempat asal ataupun tujuan, ada sejumlah faktor yang menahan orang untuk tetap tinggal, dan menarik orang luar untuk pindah ke tempat tersebut; dan sejumlah faktor negatif yang mendorong orang untuk pindah dari tempat tersebut; dan sejumlah faktor netral yang tidak menjadi masalah dalarn keputusan untuk migrasi. Selalu terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan lain dapat diatasi. Rintangan-rintangan itu antara lain adalah mengenai jarak, walaupun rintangan "jarak" ini selalu ada, tidak selalu menjadi faktor penghalang. Rintangan-rintangan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada orang-orang yang hendak pindah. Orang yang memandang rintangan-rintangan tersebut sebagai hal sepele, tetapi ada juga yang memandang sebagai hal yang berat yang menghalangi orang untuk pindah. Faktor dalam pribadi mempunyai peranan penting karena faktor-faktor nyata yang terdapat di tempat asal atau tempat tujuan belum merupakan faktor utama, karena pada akhirnya kembali

pada tanggapan seseorang tentang faktor tersebut, kepekaan pribadi dan kecerdasannnya.

Lebih lanjut Munir (1985) mengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi dalam dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor-faktor pendorong yaitu faktor-faktor yang berasal dari daerah asal, contohnya :

a) Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya masih sulit diperoleh, seperti hasil tambang kayu dan bahan dari hasil pertanian.

b) Menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal (misalnya: pedesaan) akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin (capital

intensive).

c) Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama dan suku di daerah asal.

d) Tidak cocok lagi dengan adat, budaya dan kepercayaan di tempat asal. e) Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa

mengembangkan karir pribadi.

f) Bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Sementara faktor penarik adalah faktor yang berasal dari daerah tujuan, contohnya:

a) Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.

b) Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. c) Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

d) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya: iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. e) Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.

f) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik orang-orang dari desa atau kota kecil.

2.1.2 Proses Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan yang memerlukan suatu proses dalam perjalanannya. Selain faktor eksternal berupa faktor pendorong dan fakor penarik, ada pula faktor internal dari dalam diri yang turut serta mempengaruhinya. Menurut Everett S. Lee yang dikutip oleh Munir (2000) ada empat faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) Rintangan-rintangan yang menghambat, (4) Faktor-faktor pribadi.

Motivasi migran dalam melakukan migrasi juga sangat dipengaruhi oleh nilai harapan yang ingin dicapai. De Jong dan Fawcet (1981) dalam Pane (2004) mengatakan bahwa sebagian besar para migran dalam proses pengambilan keputusan migrasi disebabkan oleh faktor-faktor individu dan rumah tangga, norma-norma sosial budaya, sifat perorangan, struktur perbedaan kesempatan antar daerah akan hal kegiatan ekonomi, status sosial harapan seperti penonjolan dalam masyarakat. Intensitas perilaku migrasi dipengaruhi oleh informasi positif dan negatif dari daerah tujuan, nilai harapan serta kendala yang dihadapi oleh setiap individu. Meningkatnya proses migrasi di suatu tempat juga dipengaruhi oleh eksistensi kerabat atau teman yang lebih dahulu bermigrasi kedaerah tujuan.

Faktor pribadi adalah dorongan dari dalam diri migran sendiri hingga sampai pada keputusan untuk melakukan migrasi. Faktor pribadi tersebut menyangkut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan. Pada dasarnya keputusan individu melakukan migrasi membutuhkan pengakuan dari unit yang lebih tinggi, seperti keluarga dan masyarakat (Sumantri dkk, 2005).

Menurut Fierda (2007) migran Batak marga Aritonang yang melakukan migrasi ke Bogor dilandasi oleh beberapa faktor antara lain: (1) Faktor pendorong yaitu kondisi daerah asal yang kurang mendukung untuk mendapatkan hamoraon (kekayaan), (2) faktor penarik dari kota Bogor yaitu adanya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendapatan lebih baik, dan (3) misi budayayang ingin dicapai untuk memperoleh hamoraon (kekayaan) melalui peningkatan pendaptan yang diperoleh.

untuk melakukan migrasi. Seperti hasil penelitian Purba dan Purba (1997)

sebagaimana dikutip oleh Fierda (2007) disebutkan ada empat faktor penyebab

perpindahan penduduk dari dataran tinggi Toba yaitu: (1) Faktor geografis, iklim dan kesuburan tanah. Topografi dataran tinggi Danau Toba menyebabkan hambatan dalam pengembangan usaha pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Musim kering yang membuat masyarakat terancam gagal panen yang dapat membawa pada bahaya kelaparan, (2) Faktor sosial dan demografi, yang dilatarbelakangi oleh dasar pemikiran orang Batak agraris tradisional “suka akan anak berarti suka akan tanah”. Pemikiran ini membuat terjadinya ledakan penduduk yang tidak bisa diimbangi dengan perluasan lahan. (3) Faktor pendidikan, orang Batak cenderung untuk memperoleh pendidikan formal, lalu meninggalkan kegiatan tradisional seperti bertani. (4) Faktor ekonomi, ketidakmampuan lahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong orang Batak merantau kedaerah lain agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Tujuan lainnya adalah mencari penghidupan yang lebih mapan di daerah tujuan migrasi.

Kuroda (1965) dalam Ram (1989) mengemukakan bahwa sebab utama perpindahan adalah motif ekonomi walaupun tak jarang pula orang melakukan perpindahan karena alasan lain seperti politik, agama, dan penyakit. Perpindahan penduduk dari desa ke kota pada umumnya adalah untuk memperbaiki taraf hidup karena menurut mereka terdapat kesempatan kerja yang lebih banyak dan lebih baik. Demikian pula perpindahan penduduk dari suatu daerah kedaerah lain, karena da daerah asalnya kurang mungkin memperbaiki taraf hidup. Kekurang-mungkinan ini terutama disebabkan sudah berkurangnya sumber daya alam. Penelitian Mantra (1981) dalam Ram (1989) mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi seseorang untuk berpindah dan menetap di dalam dukuh. Kekuatan yang mendorong orang meninggalkan daerahnya timbul karena adanya perasaan ketidakpuasan penduduk dalam bidang pertanian, kurang kesempatan kerja, dan terbatasnya fasilitas pendidikan.

Hasil penelitian Batubara (2008) menyatakan bahwa faktor ekonomi dan sulitnya lapangan pekerjaan di daerah asal menjadi faktor pendorong utama perpindahan migran Jawa. Pada umumnya migran adalah keluarga petani yang

berlahan sempit di Pulau Jawa. Hasil panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketersediaan peluang kerja dan peluang berusaha dalam bidang pertanian (bidang perkebunan) di Desa Sidojadi merupakan faktor penarik bagi migran untuk pindah ke desa ini. Kehidupan di daerah tujuan migrasi diharapkan lebih baik daripada di daerah asal.

Motivasi migran Batak Mandailing dalam melakukan migrasi, di dorong oleh motif ekonomi, rendahnya pendapatan dan susahnya memperoleh pekerjaan di daerah asal karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain itu motivasi yang mendorong migran untuk bermigrasi adalah karena dorongan atau ajakan dari kerabat dekat yang lebih dahulu berada di daerah tujuan dan yang terakhir karena ingin melanjutkan pendidikan (Fadhilah, 2007).

2.1.3 Daerah Tujuan Migrasi

Cunningham (1958) dalam Naim (1979) telah memperkirakan bahwa dalam periode tahun 1950-1956 terdapat seperempat juta orang Batak Toba yang bermigrasi ke Pesisir Timur Sumatera Utara. Sampai pada tahun 1960 lebih dari satu juta orang Batak dari semua daerah di Tapanuli telah bermigrasi ke luar daerah Batak. Pada awalnya daerah-daerah yang menjadi tujuan migrasi suku bangsa Batak Toba adalah daerah-daerah yang belum dihuni marga tertentu. Perpindahan yang seperti ini dapat dilihat dari sejarah nenek moyang orang Batak Toba yang hidup berpindah-pindah. Alasan lain adalah unutk memperluas daerah kekuasaan yang akhirnya memperbesar hasangaponnya, pihak yang kalah akan pergi mencari daerah baru.

Perpindahan masyarakat suku bangsa Batak ke Pulau Jawa juga menunjukkan jumlah yang cukup besar, seperti yang diperkirakan oleh Castles (1967) dalam Naim (1979) bahwa tahun 1961 terdapat kira-kira 29.000 orang Batak berdiam di Jakarta, 40.000 sampai 50.000, di antaranya berada di Jawa. Perpindahan etnis Batak ke Jakarta sudah terjadi sejak zaman kolonial. Tahun 1900-an kolonial banyak membawa penduduk untuk dijadikan pembantu di Batavia. Selain karena dibawa oleh kolonial juga karena kehendak sendiri untuk mencari kerja ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Selain Jakarta, Provinsi Jawa Barat juga merupakan kota tujuan migran. Seperti data arus migrasi masuk

ke Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 yang dilansir oleh BPS, ada sebanyak 1.097.021 jiwa migran yang masuk ke Jawa Barat dalam kurun waktu 1995-2000. Dari total jumlah migran yang masuk tersebut, penduduk asal Sumatera Utara yang berdomisili di Jawa Barat berjumlah 43.890 orang (4 persen) dan itu menduduki peringkat kelima dari seluruh penduduk provinsi lain yang kini berdomisili di Jawa Barat.

2.2 Motivasi

Menurut Berelson dan Steiner (1964) dalam Yulianto (1993), motivasi berasal dari kata motive yang berarti suatu perkataan batin yang berwujud daya kekuatan untuk bertindak dan bergerak baik secara langsung atau melalui saluran perilaku yang mengarah terhadap sasaran. Dari kata dasar motive ini lahirlah kata “motivasi” yang berarti dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk berbuat dalam rangka mencapai tujuannya. Motivasi juga diartikan sebagai dorongan kehendak yang menyebabkan timbulnya semacam kekuatan pada diri individu untuk berbuat atau bertindak atau menimbulkan tingkah laku bermotivasi (Fadillah dalam Mugniesyah, 2003). Motivasi adalah semua hal (verbal, fisik, psikologis) yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon (Stevenson, 2001). Menurut Sudarsono (1997) motivasi adalah tenaga yang mendorong seeorang untuk berbuat.

Motivasi merupakan dorongan, hasrat bahkan kebutuhan karena motivasi merupakan latar belakang yang melandasi tingkah laku manusia. Motivasi migran dalam melakukan migrasi juga sangat dipengaruhi oleh nilai harapan yang ingin dicapai. De Jong dan Fawcet (1981) yang dikutip oleh Pane (2004) mengatakan bahwa sebagian besar para migran dalam proses pengambilan keputusan migrasi disebabkan oleh faktor-faktor individu dan rumah tangga, norma-norma sosial budaya, sifat perorangan, struktur perbedaan kesempatan antar daerah akan hal kegiatan ekonomi, status sosial harapan seperti penonjolan dalam masyarakat. Intensitas perilaku migrasi dipengaruhi oleh informasi positif dan negatif dari daerah tujuan, nilai harapan serta kendala yang dihadapi oleh setiap individu. Meningkatnya proses migrasi di suatu tempat juga dipengaruhi oleh eksistensi keluarga atau teman yang lebih dahulu bermigrasi kedaerah tujuan.

2.3 Interaksi Sosial

Interaksi Sosial adalah titik awal terjadinya peristiwa sosial. Menurut Gillin dan Gillin (1954) dalam Soekanto (1990), Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan-hubungan antar perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang saling bertemu maka interaksi antara mereka berdua telah terjadi. Aktivitas-aktivitas semacam ini merupakan bentuk interaksi sosial. Akibat adanya interaksi antar orang, kelompok, ataupun orang dan kelompok akan menimbulkan pesan dalam pikiran seseorang yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya terhadap seseorang.

Menurut Giliin dan Gillin (1954) dalam Soekanto (1990), ada dua macam proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial. Proses yang assosiatif yang terbagi kedalam tiga bentuk yaitu: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif yang mencakup persaingan dan persaingan yang meliputi kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (conflict).

Akomodasi adalah suatu keadaan keseimbangan atau usaha-usaha mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara diantara pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai hasil interaksi sosial, akomodasi menunjuk pada suatu keadaan dimana terdapat keseimbangan baru setelah pihak-pihak yang berkonflik berbaikan kembali (Soekanto, 1990).

Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat diantara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing (Soekanto, 1990).

Akulturasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadiaan kebudayaan itu. Proses sosial yang

menjauhkan/mempertentangkan (dissosiatif) diperinci sebagai berikut:

(1) Persaingan adalah suatu proses sosial dimana dua orang atau lebih berjuang dengan bersaing satu sama lain untuk memiliki atau mempergunakan barang-barang yang berbentuk material atau bukan material. Di dalam persaingan tidak ada unsur ancaman atau kekerasan, tidak ada intrik atau saling curiga. Masing-masing pesaing punya jalur sendiri, seperti peserta lomba renang memiliki jalur masing-masing. (2) Kontravensi adalah bentuk antara persaingan dan konflik. Dalam kontravensi ada unsur intrik, misalnya fitnah. Kontravensi ditandai dengan gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang, atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian terhadap pribadi seseorang (Soekanto, 1990).

Konflik adalah proses sosial dimana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain atau lawan berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain atau lawan dengan ancaman dan/atau kekerasan (Soekanto, 1990).

Menurut Kontjaraningrat (1990) migrasi tentu menyebabkan pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, dan akibatnya ialah individu-individu dalam kelompok itu dihadapkan dengan kebudayaan asing.

Gillin dan Gillin (1954) dalam Soekanto (1990) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu maka interaksi sosial terjadi pada pada saat itu. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Adanya kontak sosial (social contact), dan (2) Adanya komunikasi. Kontak sosial sebagai gejala tidaklah selalu berarti hubungan badaniah. Dengan perkembangan teknologi dewasa ini seseorang berhubungan dengan orang lain tanpa menyentuhnya, seperti berbicara dengan orang lain

melalui telepon, surat, radio dan seterusnya yang tidak memerlukan hubungan badaniah. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak.

Menurut Soekanto (1990), ada tiga bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu: kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. Mungkin juga penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, proses mana dinamakan akomodasi (accommodation) dan hal ini berarti bahwa kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya.

Homans dalam Ali (2004) mendefisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya.

Shaw dalam Ali (2004) mendefinisikan bahwa interaksi adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka, dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain.

Penelitian Utomo (2005) menyimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi berprestasi yang signifikan antara siswa yang menjadi pengurus OSIS dan siswa yang bukan pengurus OSIS di SMU Yayasan Pendidikan Ekonomi Semarang tahun ajaran 2004-2005.

Hasil penelitian Wibisono (2004) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara interaksi remaja dalam peer group dengan keputusan remaja remaja pada siswa kelas I, II, dan III SMU Unggulan Nurul Islami. Hal ini menunjukkan bahwa didalam pengambilan keputusan para remaja dipengaruhi oleh interaksinya dengan peer group atau kelompok teman sebaya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan oang lain sehingga manusia pasti hidup berkelompok.

Pada penelitian terdahulu hubungan sosial ekonomi yang terjalin pada masyarakat migran Batak Toba yang bekerja pada usaha tambal ban di DKI Jakarta, sangat berbeda dengan yang terjadi dengan migran Batak Mandailing. Migran Batak Toba saling membantu setiap kerabatnya tanpa membedakan bentuk bantuan yang diberikan pada hula-hula, dongan sabutuha, boru dalam sistim adat Dalihan Na Tolu. Semuanya sama disebut kerabat. Bentuk bantuan yang diberikan keluarga yang lebih dulu berada di DKI Jakarta merupakan wujud tanggung jawab mereka terhadap migran yang baru datang dari daerah asal. Bentuk bantuan dari kalangan keluarga seperti itu, disamping menunjukkan bahwa migran masih mempunyai hubungan pribadi, sekaligus menunjukkan pula “bantuan berantai” dimana yang mampu akan membantu yang lemah, demikian pula yang lemah apabila sudah kuat akan membantu yang lemah lainnya atau sanak saudaranya yang masih berada di daerah asal dan memerlukan pekerjaan sehingga tercipta pola pemberi bantuan oleh migran terdahulu kepada migran selanjutnya sebagai suatu kesinambungan (Fadhilah, 2007).

2.4 Konsep Kebudayaan

Konsep yang penting dalam proses belajar kebudayaan oleh masyarakat adalah internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Internalisasi merupakan proses panjang sejak seseorang individu dilahirkan menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat nafsu, semua emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Seorang individu dalam proses ini dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam peranan sosial yang ada (Fathoni, 2005).

Ihromi (1999) memberikan tiga anggapan dasar mengenai kebudayaan, yaitu:

a. Kebudayaan dapat disesuaikan, karena jika sifat-sifat budaya tidak disesuaikan dengan lingkungan tertentu, kemungkinan masyarakat tersebut dapat bertahan kecil.

b. Kebudayaan merupakan suatu integrasi yang berarti unsur-unsur atau sifat-sifat yang terpadu menjadi suatu kebudayaan bukan sebuah kebiasaan yang

terkumpul secara acak, dan kebudayaan yang unsur-unsurnya bertentangan satu sama lain, sukar atau bahkan mustahil untuk dipertahankan.

c. Kebudayaan selalu berubah, tanpa adanya gangguan dari masuknya budaya asingpun, kebudayaan bersifat statis.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar-manusia dan sebagai wadah segenap perasaan manusia.

2.5 Kebudayaan Masyarakat Etnis Batak Toba 2.5.1 Sejarah Batak

Menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat Batak terutama dari para tetua orang Batak Toba bahwa suku bangsa Batak berasal dari dua orang anak manusia ciptaan Mulajadi Nabolon yang dinamakan Siraja Ihatmanisia (laki-laki) dan Siboru Ihatmanisia (wanita). Siraja Ihatmanisia mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama Raja Miokmiok. Raja Miokmiok memiliki anak yang bernama Engbanua dan Engbanua mempunyai seorang anak bernama Raja Bonangbonang. Raja Bonangbonang mempunyai tiga orang anak bernama Guru Tantan Debata, Si Asi dan Si Jau (tidak diketahui identitasnya). Guru Tantan Debata mempunyai seorang anak bernama Siraja Batak. Siraja Batak mempunyai dua orang anak bernama Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Pada Generasi berikutnya Guru Tatea Bulan mempunyai lima orang anak laki-laki bernama Siraja Biakbiak, Tuan Sariburaja, Limbongmulana, Sagalaraja, Malauraja, dan tiga anak perempuan bernama Siboru Pareme, Siboru Anting Sabungan, dan Siboru Biding Laut. Tuan Sariburaja melakukan kawin sumbang (incest) dengan

ibotonya (adik perempuannya) Siboru Pareme dan mempunyai tiga orang anak

bernama Siraja Lontung, Siraja Borbor dan Babiat (Hutagalung, 1926 dalam Purba dan Purba, 1997).

Batak Toba adalah sub suku Batak. Sub suku Batak Toba mendiami wilayah meliputi daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, Silindung, daerah Pegunungan Pahae, Sibolga dan Habincaran (Siahaan, 1982 dalam Daulay, 2006). Cara hidup keluarga Batak Toba adalah komunal. Hidup dengan cara kekeluargaan dilaksanakan bersama atas pimpinan dan tanggung jawab ayah.

Dalihan na tolu sebagai nilai budaya suku Batak dapat menghimpun kekerabatan,

baik dilihat dari sudut etnis, keluarga semarga maupun keluarga dari anak laki dan anak perempuan, termasuk kelompok keluarga berdasarkan tempat tinggal (Rajamarpodang, 1992).

2.5.2 Marga dan Sistem Kekerabatan

Pada awalnya nama-nama yang dimliki kakek moyang orang Batak belum merupakan marga. Hubungan sumbang yang terjadi dalam suatu alur keturunan telah mengakibatkan pecahnya hubungan saudara, haha-anggi-iboto. Pada generasi berikutnya barulah muncul istilah marga (Purba dan Purba, 1997). Terbentuknya marga tidak boleh dinilai sebagai sekedar sabagai lahirnya unsur baru, tetapi memasukkan pembaharuan kedalam masyarakat dan kebudayaannya. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk membentuk rumah tangga baru dan pisah rumah dari orangtua, tetapi sebagai sarana untuk mengabadikan marga dari kakek moyangnya.

Menurut Hutagalung (1961) dalam Purba dan Purba (1997) marga berasal dari bahasa sansekerta yaitu warga yang diartikan dengan keluarga, sekaum, satu keturunan yang dalam bahasa Batak dinamakan dengan Sabutuha. Selanjutnya disebutkan, terjadinya marga-marga disebabkan dua hal. Pertama, marga terjadi menurut wilayah kedudukan (parjuguk) yang disebut secara etnologie teritorial dan kedua menurut kelompok keturunan. Dari kedua hal tersebut, yang lebih menonjol bagi suku bangsa Batak Toba adalah garis menurut keturunan (genealogi).

Lahirnya suatu ikatan melalui marga menunjukkan bahwa warga masyarakat dapat dikelompokkan dalam kelompok yang memakai nama kakeknya atau nama orangtuanya sebagai induk satuan kelompok. Dilihat dari sejarah terjadinya, fungsi marga tersebut sangat besar artinya dalam hubungan masyarakat Batak, seperti yang dikatakan Hutagalung (1961) dalam Purba dan Purba (1997) selain berfungsi untuk mengatur, diantaranya agar jangan terjadi perkawinan sedarah, marga juga berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan antara berbagai pihak sebagai akibat kompleksnya hubungan diantara keturunan serta untuk mengurangi konflik dan hal negatif lainnya.

Dalam praktiknya, hubungan sosial ditinjau dari fungsi marga pada suku Batak Toba dikenal tiga pihak yang selalu berkomunikasi. Pihak pertama disebut “sedarah, sekaum, sabutuha” atau sering disebut “semarga” atau dongan

sabutuha. Kedua adalah pihak keluarga atau marga dari istri yang disebut “paman, hula-hula”, dan ketiga adalah golongan suami dari anak perempuan atau menantu

laki-laki yang disebut “parboruon”. Ketiga pihak diatas merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan merayakan berbagai upacara kekerabatan secara bersama merupakan unsur dalihan na tolu (Simatupang, 1986 dalam Purba dan Purba, 1997). Dengan adanya marga akan memudahkan untuk saling mengenal hubungan dan kedudukan masing-masing pihak. Pada suku Batak yang baru berkenalan biasanya akan saling menanyakan marga, atau dalam bahasa Batak disebut dengan martutur. Hubungan antara semarga adalah hubungan antara abang adik yakni warga yang paling tua dan yang paling muda. Mereka mendapat hak sesuai dengan aturannya dan ini sering disebut dengan manat mardongan

tubu. Pihak paman dan mertua merupakan hubungan yang paling tinggi bagi

orang Batak Toba. Penghormatan terhadap mereka dinilai sebagai Debata na

niida, karena berkat dari pihak hula-hula dinilai paling tinggi sehingga dibuat

aturan dengan somba marhula-hula. Hubungan kepada pihak anak perempuan yaitu pihak boru merupakan pembantu bagi pihak mertua atau paman dalam waktu senang maupun susah sehingga dibuat aturan dengan ungkapan elek

marboru. Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari dalihan na tolu yang sangat

kental pada budaya Batak.

2.5.3 Dalihan Na Tolu

Harahap (2008) dalam paparannya menyebutkan dalihan na tolu merupakan konsep dasar kebudayaan masyarakat Batak yang sifatnya sangat unik. Dalihan na

tolu pada dasarnya berarti tungku (tataring) yang terbuat dari tiga buah batu yang

disusun. Tiga buah batu itu mutlak diperlukan menopang agar belanga atau periuk tidak terguling. Selanjutnya di kemudian hari istilah dalihan na tolu ini dipergunakan untuk menunjuk kepada hubungan kekerabatan yang diakibatkan oleh pernikahan, yaitu dongan tubu (pihak “kawan semarga”), hula-hula (pihak “pemberi perempuan”) dan boru (pihak “penerima perempuan”). Sebab itu

dalihan na tolu adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh suatu masyarakat

dan budaya Batak. Dalihan na tolu bukanlah wahyu atau sesuatu yang alami dan terjadi dengan sendirinya. Dalihan na tolu adalah produk budaya Batak. Pada zaman dahulu ketika nenek moyang kita masih menetap di tanah Batak, kampung identik dengan marga. Artinya “dongan sahuta” hampir identik dengan “dongan

tubu”. Namun dengan migrasi orang Batak ke Sumatera Timur dan kota-kota lain

keadaan berubah. Dongan sahuta tidak lagi otomatis dongan tubu (kawan semarga). Dampak perubahan demografi ini peranan dongan sahuta (parsahutaon) yang terdiri dari multi marga ini semakin besar di kota-kota. Jonok dongan

partubu jumonok dongan parhundul.

Jika diperhatikan kampung-kampung tradisional di Tapanuli dihuni oleh orang-orang yang semarga. Dongan tubu karena itu adalah teman untuk mengerjakan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu harus memperlakukan dongan tubu secara hati-hati (manat). Kehati-hatian pada dasarnya adalah bentuk lain dari sikap hormat. Nasihat ini relevan sebab justru kehati-hatian sering kali hilang karena merasa terlalu dekat atau akrab. Hau na

jonok do na masiososan. Selanjutnya Elek marboru merupakan nasihat bahwa

boru harus senantiasa dielek atau dianju (dibujuk). Boru adalah penopang dan penyokong. Sebab itu senantiasa diperlakukan dengan ramah-tamah dan lemah-lembut agar tidak sakit hati dan kemudian membiarkan hula-hulanya. Namun sebaliknya, bagi orang Batak pra-Kristen hula-hula memang dipandang sebagai

mata ni ari bisnar, sumber berkat dan kesejahteraan, sebab itu harus disembah

(somba marhula-hula) (Harahap, 2008).

Dalihan na tolu merupakan suatu bentuk kebudayaan masyarakat Batak

yang mengatur kekerabatan antar individu. Dalihan na tolu merupakan salah satu dan merupakan nilai utama dari inti budaya suku Batak (Daulay, 2006). Dihubungkan dengan status dan peranan etnis Batak Toba yang berlaku dalam kebudayaannya, pada hakekatnya ketiga unsur kekerabatan dalihan na tolu masing-masing membawa sifat khusus (Sihombing, 1986), antara lain:

1) Unsur pertama: Dongan Sabutuha (teman semarga). Untuk dongan

sabutuha”, karena tidak bisa berpindah-pindah marga, sekalipun

bermusuhan dengan banyak teman semarga.

2) Unsur kedua: Hula-hula (pihak pemberi istri). Filsafat Batak mengenai

hula-hula berbunyi: “sigaton na marlailai do na marhula-hula”. Artinya:

serupa dengan anak ayam yang waktu menentukan jenis kelaminnya, kita memeriksa ekornya. Harus dipelajari hula-hula bagaimana sifat-sifat serta kemauannya dan hasilnya dipakai sebagai pedoman dalam pergaulan kita dengan mereka.

3) Unsur ketiga adalah: ”boru” (pihak penerima istri). Boru terbagi menjadi dua yaitu Hela (suami putri ego) dan Bere (anak saudara perempuan ego). Filsafat mengenai “boru” berbunyi “bungkulan do boru”, yang berarti kalau ada perselisihan dengan hula-hula yang membuat keretakan diantara mereka, maka pihak boru yang berkewajiban menghilangkan keretakan itu agar mereka kembali kompak dan bersatu. Boru berkewajiban menolong “hula-hula” nya dalam segala hal, terlebih dalam pekerjaan upacara adat. Tiga tiang tungku mewakili tiga unsur kekerabatan dalam masyarakat Batak, yaitu dongan sabutuha atau suhut, hula-hula serta boru. Dalam kekerabatan suku Batak, suhut, hula-hula, dan boru masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai pelaksana tanggung jawab serta kedudukannya saat pelaksanaan adat. Pada suatu saat, seseorang dapat dikatakan boru namun pada kejadian yang lain ia dapat menjadi suhut atau hula-hula. Marga dalam hal ini berperan dalam menentukan kedudukan seseorang dalam upacara adat (Rajamarpodang, 1992).

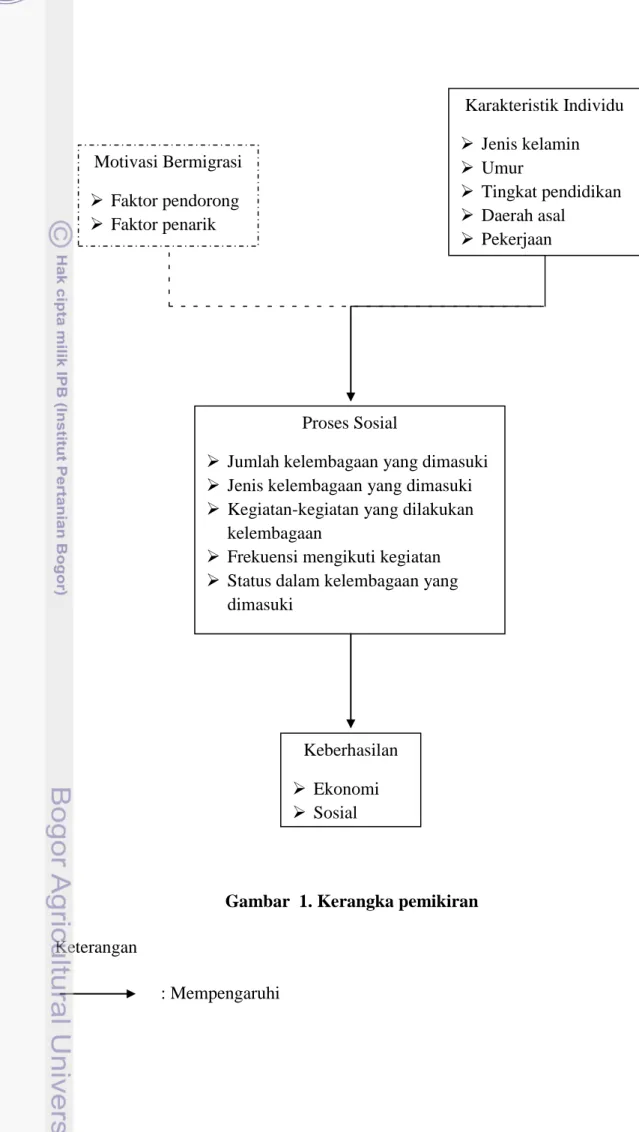

2.6 Kerangka Pemikiran

Setiap hal yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai latar belakang yang menjadikannya melakukan hal tersebut. Demikian pula dengan proses migrasi dan interaksi sosial pasti dilatarbelakangi oleh suatau motivasi yang mendorong individu melakukan hal tersebut. Motivasi bermigrasi merupakan dorongan, hasrat bahkan kebutuhan yang merupakan latar belakang yang melandasi migran untuk mencapai harapan yang ingin dicapai di daerah tujuan migrasi. Migran melakukan migrasi diantaranya dilatarbelakangi oleh motivasi ekonomi maupun motivasi sosial agar kualitas hidupnya lebih tinggi dari yang

sebelumnya. Selain motif ekonomi dan motif sosial, karakteristik individu juga sangat mempengaruhi individu dalam melakukan migrasi. Karakteristik individu dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, daerah asal, pekerjaan.

Karakteristik individu dan motivasi migran dalam melakukan migrasi akan sangat mempengaruhi yang bersangkutan untuk melakukan interaksi individu di komunitas migran tinggal. Kemampuan migran dalam melakukan interaksi akan menentukan interaksi sosial yang akan dilakoninya, baik itu jumlah, jenis, kegitan-kegiatan dan status pada organisasi yang dipilihnya untuk terlibat sebagai upaya memperluas jaringan sosialnya demi tercapainya keberhasilan ekonomi pun sosial si migran.

Interaksi sosial yang dilakukan individu pada masyarakat dapat dilakukan lewat berbagai cara. Memasuki sebuah organisasi adalah salah satu diantaranya. Pada penelitian kali ini interaksi sosial yang akan didalami meliputi jumlah organisasi yang dimasuki, jenis organisasi yang dimasuki, kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi yang dimasuki, frekuensi mengikuti kegiatan organisasi, status dalam organisasi yang dimasuki. Pada organisasi yang dimasuki ini, individu akan memutuskan langkah-langkah yang harus di lakukan untuk mencapai tujuannya dalam melakukan interaksi. Interaksi sosial yang dilakukan migran akan berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan migran secara ekonomi maupun sosial dari sebelumnya yang telah migran capai. Secara ringkas, hubungan variable-variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka pemikiran Keterangan : Mempengaruhi Motivasi Bermigrasi Faktor pendorong Faktor penarik Proses Sosial

Jumlah kelembagaan yang dimasuki Jenis kelembagaan yang dimasuki Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

kelembagaan

Frekuensi mengikuti kegiatan Status dalam kelembagaan yang

dimasuki Karakteristik Individu Jenis kelamin Umur Tingkat pendidikan Daerah asal Pekerjaan Keberhasilan Ekonomi Sosial

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan untuk mengungkap fenomena pola migrasi dan proses interaksi sosial migran Batak sehingga dapat bertahan hidup didaerah tujuan migrasi, maka disusunlah beberapa hipotesa kerja yang merupakan pedoman untuk mendapatkan temuan-temuan pada studi ini. Adapun hipotesa yang diajukan adalah:

1. Motivasi bermigrasi mempengaruhi proses interaksi sosial yang terjalin pada migran Batak.

2. Karakteristik individu mempengaruhi proses interaksi sosial yang terjalin pada migran Batak.

3. Proses interaksi sosial yang terjadi pada migran suku Batak mempengaruhi keberhasilan migran baik secara ekonomi maupun sosial di daerah migrasi.