RINGKASAN DISERTASI

ANALISIS KELEMBAGAAN PROSES OPERASIONALISASI KPH: STUDI KASUS KPHP

TASIK BESAR SERKAP DI PROVINSI RIAU Oleh:

ENO SUWARNO

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ditinjau dari perspektif ilmu manajemen hutan dan ilmu kelembagaan, kerusakan hutan Indonesia di luar Pulau Jawa pada umumnya adalah karena tidak adanya organisasi pengelola di tingkat tapak. Situasi demikian menyebabkan pada sebagian kawasan hutan negara secara de

facto menjadi sumberdaya ”open access”. Kondisi ‘open access’ ini akibat

lemahnya pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemegang ijin usaha. Ketiga pihak ini di masa lalu dan bahkan hingga sekarang lebih berorientasi kepada mengeksploitasi komoditi kayu, bukan berorientasi kepada pengelolaan kawasan hutan (ICCON 2006).

Seiring dengan terjadinya gerakan sosial yang menuntut reformasi politik pada tahun 1998, pada sektor kehutanan juga terjadi perubahan Undang-Undang yang menjadi landasan hukum pengurusan hutan di Indonesia. Sebelumnya berdasarkan UU No.5/1967 selanjutnya diganti dengan UU No. 41/1999. Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah dimandatkan kepada pemerintah untuk membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada seluruh kawasan hutan negara. Adanya KPH dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management–SFM) dan berkeadilan (Kartodihardjo et al. 2011).

Berdasarkan PP No. 38/2007 dan Permendagri No. 62/2010, sebagian urusan pengelolaan hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) diserahkan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban membentuk organisasi KPHL/KPHP. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dikarenakan adanya sejumlah kendala. Kartodihardjo (2008) mengungkapkan kendala-kendala tersebut antara lain masih terdapat pengertian yang keliru tentang KPH, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan, lemahnya SDM, lemahnya dukungan politis, serta kurangnya sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan KPH. Disamping itu, berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan pada

tahun 2013, Kartodihardjo dan Suwarno (2014) menyatakan bahwa beberapa Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kehutanan masih belum secara bulat menerima kehadiran KPH. Pada umumnya, hal demikian disebabkan adanya pengertian bahwa KPH dianggap akan mengurangi peran Dinas Kehutanan, dan KPH dianggap hanya sebagai cost center yang merugikan daerah. Dengan demikian kendala-kendala tersebut hingga saat ini masih terus dirasakan.

Salah satu KPH yang perkembangan operasionalisasinya lambat adalah KPH Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap (KPHP−TBS) di Provinsi Riau. Wilayah KPHP−TBS ditetapkan sebagai KPHP Model melalui SK Menhut No. 509/Menhut-II/2010 pada tanggal 21 September 2010. Penetapan struktur organisasinya berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan menyusul satu tahun kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No. 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun hingga dua tahun setelah itu (hingga akhir Agustus 2013, sampai akhir penelitian ini), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menempatkan personil pada struktur organisasi KPH tersebut. Akibat penundaan ini, maka organisasi KPHP−TBS belum bisa beroperasi untuk melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Sebagai pembanding, di Provinsi Nusata Tenggara Barat (NTB) perkembangan operasionalisasi KPH Lindung Rinjani Barat (KPHL−RB) di dinilai berjalan cepat. Penetapan organisasi pengelola KPH telah ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2008 melalui Pergub NTB No. 23/2008 dalam bentuk UPTD di Dinas Kehutanan. Pada tahun 2009 Dinas Kehutanan Provinsi NTB mengusulkan wilayah KPHL−RB sebagai KPH Model di Provinsi NTB. Usulan disetujui oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Oktober 2009. Lima bulan kemudian, yakni pada bulan Pebruari 2010, Pemda NTB menempatkan 8 orang personil untuk mengisi organisasi KPH. Setelah itu organisasi KPHL-RB segera beroperasi melaksanakan tugas-tugas pengelolaan hutan. Pada tahun anggaran 2011 KPHL-RB telah mendapat dukungan anggaran dari APBD. Pada akhir tahun 2012 personil yang ditempatkan pada KPHL-RB berjumlah 186 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 15 orang dan pegawai kontrak yang ditempatkan sebagai mandor di lapangan berjumlah 171 orang.

Selain ada masalah pada kelengkapan dan kualitas peraturan perundangan, juga terdapat perbedaan kondisi biofisik antara KPHP−TBS dan KPHL-RB. Wilayah KPHP−TBS didominasi oleh Hutan Produksi (HP) dan wilayah KPHL-RB didominasi oleh Hutan Lindung (HL). Aspek biofisik beserta peraturan yang mengikutinya, khususnya dalam pemanfaatan hutan berpengaruh terhadap kinerja proses pembangunan dan operasionalisasi KPH. Demikian juga dengan karakteristik komunitas para pelaku implementasi kebijakan.

Menurut Ostrom (2005), perilaku para partisipan yang kemudian membentuk pola interaksi di dalam arena aksi, dipengaruhi oleh struktur

situasi aksi yang dihadapinya dan karakteristik dari partisipan itu sendiri. Sementara itu arena aksi (yang terdiri dari situasi aksi dan partisipan) dipengaruhi oleh faktor-faktor eksogen (peraturan, kondisi biofisik, dan atribut komunitas). Agregat perilaku para partisipan (pola interaksi) pada kurun waktu tertentu akan menghasilkan dampak tertentu yang sering disebut juga sebagai outcome dari suatu penataan kelembagaan atau kebijakan.

Perkembangan operasionalisasi KPHP−TBS dan KPHL-RB bila ditinjau dari perspektif ilmu kelembagaan, pada dasarnya merupakan

outcome dari perpaduan antara struktur situasi aksi dan karakteristik para

partisipan yang berinteraksi di dalam arena aksi pembangunan KPH yang bersangkutan. Struktur situasi aksi dan karakteristik partisipan tidak secara langsung menghasilkan outcome, melainkan melalui pembentukan struktur insentif/disinsentif yang dihadapi oleh para partisipan. Struktur tersebut kemudian mendorong/mengarahkan kepada terbentuknya pola perilaku tertentu dari para partisipan. Agregat dari keseluruhan perilaku para partisipan ini (pola interaksi) kemudian menghasilkan outcome.

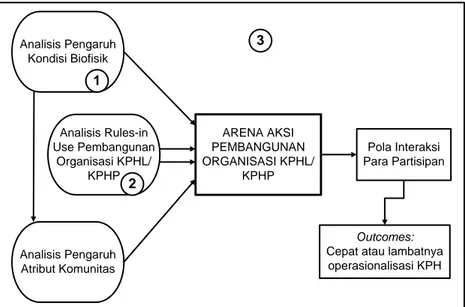

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka umum penelitian sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Kerangka penelitian ini mengadopsi kerangka fikir dan alur analitis kerangka kerja alalisis dan pengembangan kelembagaan (IAD-framework) (lihat Gambar 2halaman 5) yang dibuat oleh Ostrom dan para koleganya. Angka 1, 2, dan 3 menunjukan nomor bagian-bagian penelitian yang dapat dipilah secara mandiri sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing. Bagian-bagian penelitian tersebut akan diuraikan pada Bab 3, Bab 4, dan Bab 5.

Analisis Pengaruh Kondisi Biofisik Analisis Rules-in Use Pembangunan Organisasi KPHL/ KPHP Analisis Pengaruh Atribut Komunitas ARENA AKSI PEMBANGUNAN ORGANISASI KPHL/ KPHP Pola Interaksi Para Partisipan Outcomes:

Cepat atau lambatnya operasionalisasi KPH

3

2 1

Gambar 1. Kerangka umum penelitian Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah kelembagaan dan masalah-masalah-masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Tujuan umum tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan operasional, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh kondisi biofisik terhadap arena aksi dan

outcome pemanfaatan hutan, yang pada gilirannya akan berpengaruh

terhadap arena aksi operasionalisasi KPHP−TBS.

2. Menganalisis peraturan pembentukan organisasi KPH dengan menggunakan konsep tujuh jenis aturan dari Crawford dan Ostrom. 3. Menganalisis pengaruh faktor peraturan, kondisi biofisik, dan atribut

komunitas terhadap arena aksi, pola interaksi, dan outcome dalam operasionalisasi KPHP−TBS.

Kebaruan (Novelty)

Penelitian yang dilakukan ini setidak-tidaknya mengandung tiga nilai kebaruan (novelty), yaitu pertama, pada penggunaan komponen kerja (working part) dan banyaknya variabel yang digunakan dari kerangka kerja IAD Ostrom. Permasalahan implmentasi kebijakan KPH pada KPHP-TBS

didekati dengan melihat pengaruh tiga unsur faktor eksogen (kondisi biofisik, peraturan yang digunakan, dan atribut komunitas) terhadap arena aksi, pola interaksi, dan dampak (outcome) yang dihasilkan. Kedua, obyek kajiannya adalah implementasi kebijakan pembangunan KPH. Ketiga, dari sisi lokus, penelitian ini mengambil kasus pada proses operasionalisasi KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau. Gabungan dari semuanya menghasilkan sejumlah informasi baru dan kesimpulan penelitian yang berguna bagi pemecahan masalah-masalah pembangunan KPH di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Pembangunan KPH yang sedang berjalan saat ini kedudukannya sangat penting dalam kerangka perbaikan sistem pengurusan hutan Indonesia. Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian awal, adanya KPH dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan lestari dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang dimaksudkan untuk membantu mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan KPH menjadi sangat penting. Sampai sejauh ini penelitian yang mengambil fokus pada analisis hambatan kelembagaan berupa pengaruh peraturan, pengaruh kondisi biofisik, dan pengaruh karakteristik partisipan belum ada yang melakukan di Indonesia. Adapun manfaat teoritisnya, penelitian ini menyajikan sebuah contoh penggunaan kerangka kerja IAD yang masih sangat langka digunakan di Indonesia.

2 GAMBARAN RINGKAS KEBIJAKAN KPH DAN KERANGKA KERJA IAD

KPH di Indonesia Definisi KPH

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Indonesia No. 41/1999, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah kesatuan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efesien dan lestari. Dengan demikian maka KPH adalah strategi manajemen hutan berupa pembagian areal lahan hutan ke dalam unit-unit wilayah pengelolaan berdasarkan kriteria tertentu. Luas wilayah satu unit KPH berkisar antara 5.000 ha – 700.000 ha (lihat Dir WP3H 2012). Penetapan luas wilayah KPH tersebut sangat dipengaruhi oleh luas dan sebaran wilayah hutan yang ada pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi. KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung. KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Pembentukan KPH

Seluruh kawasan hutan negara di Indonesia akan terbagi habis dalam wilayah-wilayah KPH. Dari 127 juta Ha kawasan hutan negara, hampir separuhnya tidak dikelola secara intensif. Adapun kawasan hutan yang telah dikelola intensif sebagian besar merupakan hutan produksi dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) (Kartodihardjo dan Suwarno 2014). Kondisi ini menjadi salah satu pendorong agar pembentukan KPH segera dilaksanakan.

Prosedur pembentukan wilayah KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH. Berdasarkan peraturan tersebut pembentukan KPH melalui empat tahap. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut: Tahap 1, Usulan Rancang bangun KPH oleh Dinas Kehutanan Provinsi; tahap 2, Arahan pencadangan wilayah KPH oleh Kemenhut; tahap 3, Usulan Penetapan KPH dari Dinas Kehutnan Provinsi; dan tahap akhir, Penetapan wilayah KPH oleh Kemenhut.

Setelah penetapan wilayah KPH maka harus segera diikuti dengan penetapan organisasi yang akan mengelola KPH. KPH dikelola oleh sebuah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan di tingkat tapak (site level). Berdasarkan PP No 6/2007 jo PP No 3/2008, organisasi KPHK dibentuk dan ditetapkan oleh Kemenhut, sementara berdasarkan Permendagri No. 61/2010 organisasi pengelola KPHL dan KPHP dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pembentukan organisasi KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sedangkan pembentukan organisasi KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kerangka Kerja IAD (IAD-Framework) Pengembangan dan Penggunaan Kerangka Kerja IAD

Menurut Ostrom (2005), dalam menganalisis institusi kebijakan seringkali berhadapan dengan kompleksitas. Beberapa situasi kebijakan mungkin sederhana, namun kebanyakan situasi melibatkan pengetahuan dari perspektif yang berbeda, kemudian aktivitas dijalankan pada berbagai tingkatan, dan sejumlah situasi kebijakan yang given mungkin tumpang tindih dengan situasi kebijakan lain, sehingga aktivitas dalam satu situasi mempengaruhi aktivitas di situasi lain. Dalam rangka memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam arena kebijakan, adalah penting untuk menggabungkan masukan dari berbagai disiplin ilmu, beberapa tingkat aktivitas, dan beberapa situasi kebijakan. Inilah salah satu alasan untuk mengembangkan Institutional Analysis and Development-Framework

(IAD-Framework), yaitu untuk memberikan landasan umum untuk

mengintegrasikan beragam unsur-unsur kebijakan dan kerangka kerja bagi analis kebijakan yang berbeda-beda.

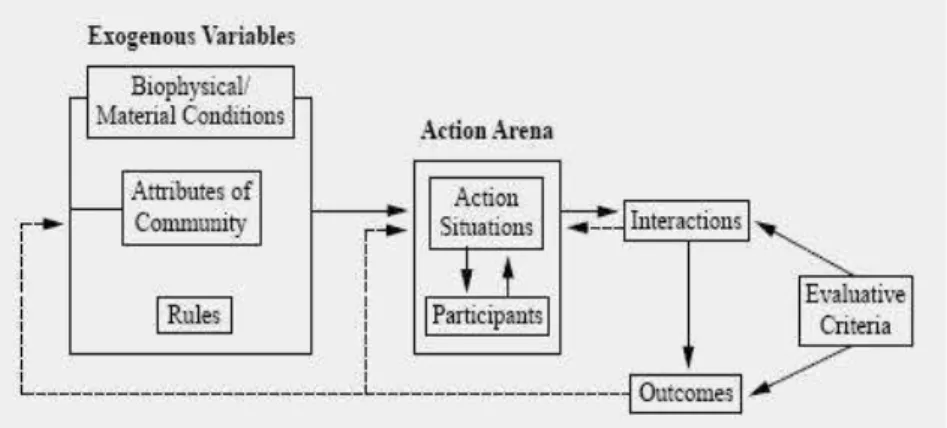

Gambar 2 Kerangka analisis IAD Sumber: Ostrom (2005)

Melalui kerangka kerja IAD yang dibuatnya Ostrom menyatakan bahwa para partisipan pada situasi yang melingkupinya, bersama-sama dengan faktor-faktor eksogen, akan mempengaruhi pola perilaku mereka yang kemudian menghasilkan dampak (outcomes) atau kinerja (performance). Selanjutnya dapat terjadi hubungan timbal balik dimana

outcomes akan mempengaruhi partisipan, situasi aksi, dan secara potensial

dapat mempengaruhi faktor-faktor eksogen. Kriteria evaluasi digunakan untuk menilai kinerja sistem dengan memeriksa pola interaksi dan hasil (Ostrom 2005; 2007b; 2011; Ostrom et al. 2006).

Arena Aksi

Arena aksi terdiri dari situasi aksi dan partisipan. Situasi aksi adalah ruang sosial dimana para partisipan dengan beragam preferensi berinteraksi, bertukar barang dan jasa, memecahkan masalah, mendominasi satu sama lain, atau saling berlawanan (banyak hal yang dapat dilakukan orang dalam arena aksi) (Ostrom 2005). Situasi aksi meliputi tujuh variabel, yaitu (1) Siapa para partisipan, (2) Posisi para partisipan, (3) Hasil (outcomes) yang mungkin terjadi, (4) Keterkaitan antara aksi dan hasil, (5) Tingkat kontrol partisipan terhadap hubungan antara aksi dan hasil, (6) Informasi yang dimiliki para partisipan tentang struktur situasi aksi, dan (7) Biaya dan manfaat yang ditanggung para partisipan. Ketujuh elemen kerja (working

parts) tersebut dapat dipandang sebagai elemen-elemen terpenting dan

memadai untuk menggambarkan struktur situasi aksi. Elemen-elemen tersebut mirip dengan apa yang digunakan dalam membangun model permainan formal (formal game models) (Ostrom 2005).

Partisipan adalah individu dan atau organisasi yang terlibat di dalam suatu arena aksi. Partisipan meliputi empat variabel, yaitu (1) Sumberdaya

partisipan yang dibawa pada situasi aksi, (2) Penilaian/persepsi partisipan terhadap arena aksi, (3) Cara partisipan dalam memperoleh, melaksanakan, menguasai, dan memanfaatkan pengetahuan dan informasi, dan (4) Proses atau strategi para partisipan memilih kriteria aksi (Ostrom 2005, 2007).

Faktor Eksogen

Faktor eksogen meliputi tiga hal, yaitu (1) Karakteristik sumberdaya biofisik/material (biophysical/material condition), (2) Penciri atau atribut komunitas (attributes of community), dan (3) Aturan-aturan yang digunakan

(rules in use). Faktor-faktor ini saling terkait dan secara bersama-sama

mempengaruhi perilaku, kegiatan dan strategi yang dilakukan para partisipan (membentuk pola interaksi) dan outcomes yang dihasilkan (Ostrom 2007b).

Hasil atau Kinerja

Hasil (outcomes) atau kinerja (performance) adalah hasil-hasil yang terjadi sebagai hasil dari interaksi para partisipan di dalam arena aksi dikaitkan dengan tujuan kebijakan atau kelembagaan. Manurut Polski dan Ostrom (1999) perilaku para partisipan menghasilkan pola interaksi yang bisa diamati, yang pada gilirannya menghasilkan hasil (outcomes) kebijakan. Bentuk-bentuk hasil (outcomes) dapat diprediksi dengan mencermati struktur situasi aksi yang terbentuk dan asumsi yang digunakan terhaadap paartisipan (Ostrom 2005).

Aturan

Definisi aturan di sini lebih dekat kepada pengertian regulasi. Aturan dapat dianggap sebagai seperangkat instruksi untuk menciptakan situasi aksi dalam lingkungan tertentu. Aturan bersifat menggabungkan unsur-unsur untuk membangun struktur situasi aksi (Ostrom 2005). Aturan-aturan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan dampaknya terhadap tujuh unsur situasi aksi, yaitu aturan posisi (position rules), aturan batas-batas (boundary

rules), aturan kewenangan (authority rules), aturan agregasi (aggregation rules), aturan informasi (information rule), aturan lingkup (scope rules), dan

aturan biaya-manfaat (payoff rules) (Ostrom dan Crawford 2005).

Kondisi Biofisik/Material

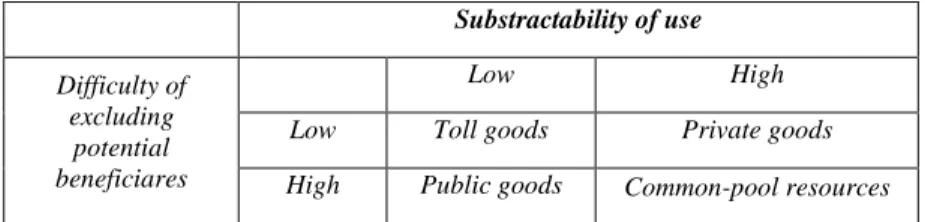

Atribut biofisik sangat mempengaruhi pilihan yang tersedia bagi partisipan. Dua atribut yang sering digunakan untuk membedakan antara empat kelompok barang dan jasa, yaitu: exclusion dan subtractability dalam penggunaan barang dan jasa. Exclusion berkaitan dengan sulitnya membatasi orang-orang untuk mendapat keuntungan dari penyediaan

barang atau jasa. Subtractability berkaitan dengan keadaan sejauh mana penggunaan barang atau jasa oleh individu mengurangi ketersediaan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh pihak lain. Keadaan kedua atribut tersebut berkisar antara rendah sampai tinggi. Ketika atribut ini didikotomiskan dan disusun seperti pada Gambar 3, matrik ini dapat digunakan sebagai atribut untuk mendefinisikan empat jenis barang, yaitu: barang kelompok, barang pribadi, barang publik, dan sumber daya umum.

Substractability of use Difficulty of excluding potential beneficiares Low High

Low Toll goods Private goods

High Public goods Common-pool resources

Gambar 3 Kategori empat kelompok barang dan jasa Sumber: Ostrom (2005)

Selain atribut ekskludabilitas dan subtraktabilitas, struktur situasi aksi juga dipengaruhi oleh beragam atribut lain yang mempengaruhi bagaimana aturan digabungkan dengan kondisi fisik untuk menghasilkan insentif positif atau negatif. Jumlah atribut yang dapat mempengaruhi struktur sangat banyak. Aturan yang menghasilkan insentif dalam satu pengaturan, mungkin mengalami kegagalan ketika diterapkan pada situasi/ kondisi biofisik yang berbeda (Ostrom 2005).

Atribut Komunitas

Atribut komunitas yang penting dalam mempengaruhi arena aksi meliputi (1) nilai-nilai perilaku yang berlaku di dalam komunitas, (2) tingkat pemahaman bersama (common understanding) bahwa anggota komunitas berbagi (atau tidak berbagi) tentang bagian-bagian tertentu dari struktur arena aksi, (3) tingkat homogenitas preferensi anggota komunitas, (4) ukuran dan komposisi komunitas, dan (5) sejauh mana ketimpangan penguasaan aset dasar di antara mereka. Atribut tersebut dapat mempengaruhi preferensi atas kebijakan serta apakah kebijakan ini beroperasi atau tidak sebagaimana yang diharapkan (Imperial 1999).

3 ANALISIS PENGARUH KONDISI BIOFISIK DAN PERATURAN TERHADAP ATRIBUT KOMUNITAS DALAM PEMANFAATAN

HUTAN DI AREAL KPH Pendahuluan

Pada awal dekade 1980-an pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kriteria penetapan kawasan hutan berdasarkan fungsinya. Kriteria dan tata cara penetapan Hutan Lindung diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 837/Kpts/Um/11/1980. Kriteria dan tata cara penetapan Suaka Alam dan Hutan Wisata diatur dalam Kepmentan No. 681/Kpts/Um/8/1981 mengatur (terakhir diatur melalui PP No. 28/2011). Kepmentan No. 682/Kpts/Um/8/1981 mengatur kriteria dan tata cara penetapan Hutan Produksi Konversi, dan Kepmentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 mengatur tentang kriteria dan tata cara penetapan Hutan Produksi. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, arahan pencadangan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) ditetapkan berdasarkan pemberian bobot dan nilai (scoring) kepada tiga faktor biofisik hutan, yaitu “kelas kelerengan lahan”, “jenis tanah menurut kepekaan erosi”, dan “curah hujan”. Adapun arahan pencadangan Suaka Alam dan Suaka Marga Satwa ditentukan berdasarkan sumber daya alam hayati, ekosistem dan gejala alam yang khas dan unik, masih utuh dan alami.

Dalam kelembagaan, pengkatogerian kawasan hutan berdasarkan fungsinya memunculkan bentuk-bentuk pengaturan lanjutan yang berbeda, antara lain dalam pemanfaatan hutan. Saat ini pemanfaatan hutan, baik pada HK, HL dan HP diatur dalam PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan sejumlah peraturan turunnya. Tata cara mendapatkan IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) diatur dalam Permenhut No. No. P.50/2010 jo. No. P.26/2012; tentang Rencana Kerja IUPHHK diatur dalam Permenhut No. P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012; dan tentang Hutan Kemasyarakatan diatur dalam Permenhut No. P.37/2007 jo. P.18/2009 jo. P.13/2010 jo. P.52/2011.

Pemanfaatan hutan dalam perjalanannya penuh diwarnai dengan praktek-praktek KKN (Smith 2003; Nurjaya 2005; Barr 2006; Mas’oed 1989; Kartodihardjo 2006). Kondisi demikian berlangsung pada seluruh masa pemerintahan rezim Orde baru (32 tahun). Berdasarkan fakta di lapangan warisan kebiasaan KKN ini sampai saat ini masih terus berlangsung1. Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang dalam fase awal

1 Mengacu kepada hasil kajian KPK pada akhir tahun 2013 oleh Kartodihardjo dan Nagara (KPK 2014). Data ditampilkan pada Tabel 8 halaman 19.

mengimplementasikan kebijakan pembangunan KPH di seluruh wilayah Indonesia. Dari sekitar 120 KPH model yang sedang dibangun, terdapat fakta di lapangan pembangunan dan operasionalisasi organisasi KPHP Tasik Besar Serkap (KPHP−TBS) di Provinsi Riau berjalan lambat, sementara di KPHL Rinjani Barat (KPHL−RB) berjalan cepat. Hal ini diduga ada hubungannya dengan perbedaan kondisi biofisik dan rezim pengaturan pemanfaatan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap situasi-situasi yang dapat menghambat proses-proses pembangunan dan operasionalisasi organisasi KPH oleh pemerintah daerah, khususnya dengan melihat pengaruh aspek biofisik.

Metodologi Penelitian

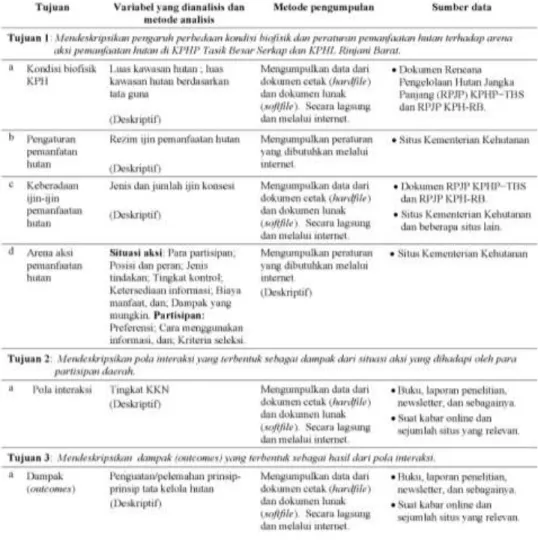

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan Mei 2014. Penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kerangka kerja IAD digunakan sebagai pendekatan analitis.

Obyek penelitian adalah proses operasionalisasi organisasi KPHP−TBS di Provinsi Riau dan KPHL−RB di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis-jenis variabel yang dianalisis, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data yang disesuaikan dengan masing-masing tujuan penelitian ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel, metode pengumpulan, analisis dan sumber data

Hasil dan Pembahasan Kondisi Biofisik Wilayah KPH

Lokasi

KPH Tasik Besar Serkap berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Demikian juga KPH Rinjani Barat berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan

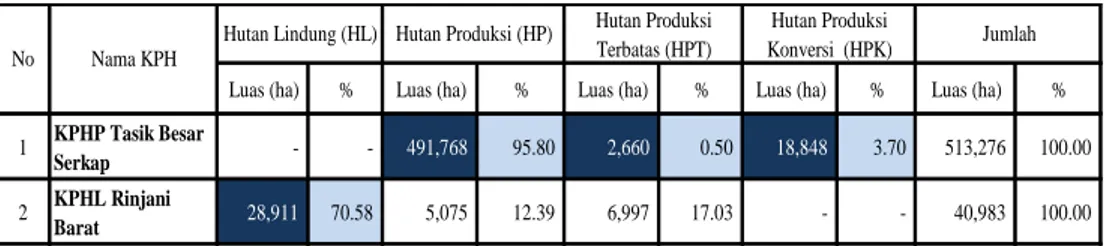

Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rincian luas wilayah kerja masing-masing berdasarkan fungsi hutan ditampilkan pada table 2.

Tabel 2 Luas wilayah KPH Tasik Besar Serkap dan KPH Rinjani Barat berdasarkan fungsi hutan

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) %

1 KPHP Tasik Besar

Serkap - - 491,768 95.80 2,660 0.50 18,848 3.70 513,276 100.00

2 KPHL Rinjani

Barat 28,911 70.58 5,075 12.39 6,997 17.03 - - 40,983 100.00 No Nama KPH

Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi (HP) Hutan Produksi Jumlah Terbatas (HPT)

Hutan Produksi Konversi (HPK)

Sumber: KPHP-TBS (2012) dan KPHL-RB (2012) Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Djajapertjuda dan Jamhuri (2013), secara historis telah dilakukan jauh sebelum kerajaan-kerajaan di Indonesia berkuasa. Setelah kedatangan kompeni (VOC) pada permulaan abad ke-17 semakin memperjelas kedudukan hutan sebagai sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perdagangan. Setelah Indonesia merdeka, pemanfaatan hutan terus berlangsung dan terjadi dalam skala besar-besaran sejak awal Orde Baru (1966).

Hasil kajian Sarjono (2004) terhadap pokok-pokok kebijakan kehutanan pemerintah selama lima periode Pelita (25 tahun) menyimpulkan bahwa politik kehutanan Indonesia tidak menghilangkan karakter politik kehutanan yang diwariskan kolonial Belanda yang menekankan pada aspek pengusahaan hutan (ekonomi). Karakter tersebut merupakan salah satu ciri dari konsep kehutanan konvesional, yaitu kebijakannya berorientasi utama pada pengusahaan hutan (forest utilization).

Berdasarkan uraian di atas maka secara historis pengusahaan hutan selalu menjadi arus utama (mainstream) bagi kebijakan pengurusan hutan Indonesia. Konsep kehutanan konvensional ini telah menjadi paradigma yang membentuk pola fikir dan budaya mayoritas rimbawan Indonesia. Sejalan dengan itu, produk-produk hukum atau peraturan kehutanan yang dihasilkan pun didominasi oleh warna paradigma ini.

Peraturan pemanfaatan hutan

Undang-undang sektoral yang menjadi dasar hukum pemanfaatan hutan di Indonesia saat ini adalah UU No. 41/1999. Pada tingkat operasional mengacu kepada PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. PP tersebut kemudian dijabarkan dengan sejumlah Peraturan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal.

Terdapat empat kelompok besar ijin pemanfaatan hutan, yaitu (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), (2) Ijin Usaha Pemanfatan Jasa Lingkungan (IUPJL), (3) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), dan (4) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). Keempat kelompok jenis ijin pemanfaatan hutan tersebut semuanya dapat dilakukan pada hutan produksi, sementara pada hutan lindung hanya IUPK, IUPJL, dan IPHHBK. Berdasarkan pengaturan rezim izin tersebut maka dapat diprediksi bahwa konsentrasi keberadaan ijin-ijin usaha pemanfaatan kayu, dimana pada umumnya menjadi domain perusahaan besar, akan lebih banyak terdapat pada wilayah kerja KPHP daripada pada KPHL.

Keberadaan ijin-ijin pemanfaatan hutan pada dua KPH

KPHP Tasik Besar Serkap. Di wilayah kerja KPHP−TBS saat ini

terdapat 20 unit ijin pemanfaatan hutan, yang terdiri dari 17 buah IUPHHK-HTI, 1 buah IUPHHK-HA, 1 buah IUPHHK-RE, dan 1 buah ijin Hutan Desa. IUPHHK-HTI semuanya untuk memproduksi kayu bahan baku pulp, IUPHHK-HA PT The Best One saat ini kondisinya sedang tidak aktif, IUPHHK-RE atas nama PT Gemilang Cipta Nusantara baru beroperasi tahun 2013, demikian juga dengan ijin Hutan Desa untuk masyarakat Desa Serapung-Segamai baru beroperasi pada tahun yang sama. Kawasan hutan yang telah dibebani ijin seluas 388.413 ha dari luas total areal kerja KPHP−TBS seluas 513.276 ha. Dengan demikian berarti masih ada kawasan tidak dibebani ijin seluas 124.863 ha, yang saat ini kondisinya menjadi open acces. Kawasan tersebut sebagian besar merupakan bekas areal kerja HPH PT Yos Raya Timber.

KPHL Rinjani Barat. Di wilayah kerja KPHP Rinjani Barat saat ini

terdapat 9 unit ijin pemanfaatan hutan yang terdiri dari IUPHHK-HTI 1 buah, ijin HKm 7 buah, dan ijin KHDTH 1 buah. IUPHHK-HTI PT. Sadhana Arif Nusa mengembangkan kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan oven tembakau masyarakat mitra kerja PT Sampurna Grup, sedangkan ijin KHDTH adalah ijin kepada Pusat Penelitian Budidaya Gaharu Universitas Mataram. Kawasan hutan yang telah dibebani ijin seluas 3.517,85 ha dari luas total areal kerja KPH Rinjani Barat seluas 40.983 ha. Dengan demikian maka sisanya seluas 37.465,15 ha adalah areal yang tidak dibebani ijin. Kondisi demikian, walaupun berdasarkan fungsinya berstatus hutan lindung, namun sebelum ada organisasi pengelola di tingkat tapak maka pada umumnya secara de facto cenderung menjadi kawasan open

Berdasarkan data keberadaan ijin-ijin pemanfaatan hutan pada masing-masing KPH, maka untuk keperluan komparasi dapat ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 3 Keberadaan ijin pemanfaatan hutan pada dua KPH pada tahun

2014

Data pada Tabel 3 menunjukan bahwa jenis ijin yang mendominasi pada areal kerja KPHP Tasik Besar Serkap adalah IUPHHK-HTI (17 buah) dan pada real kerja KPHL Rinjani Barat adalah ijin HKm (6 buah).

Arena Aksi Pemanfaatan Hutan

Sebagaimana telah dirinci tentang rezim ijin pemanfaatan hutan berdasarkan PP 6/2007 jo. PP 3/2008, penetapan kawasan hutan ke dalam kategori Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) akan menentukan jenis-jenis ijin yang diberikan. Pada gilirannya jenis-jenis ijin ini akan menentukan partisipan yang terlibat serta bentuk-bentuk hubungan yang terjadi di antara mereka. Bentuk-bentuk hubungan antar partisipan tersebut antara lain diatur di dalam Permenhut No. P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012 tentang Rencana Kerja IUPHHK HTI dan HTR, dan Permenhut No. P.37/2007 jo. P.18/2009 jo. P.13/2010 jo. P.52/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan.

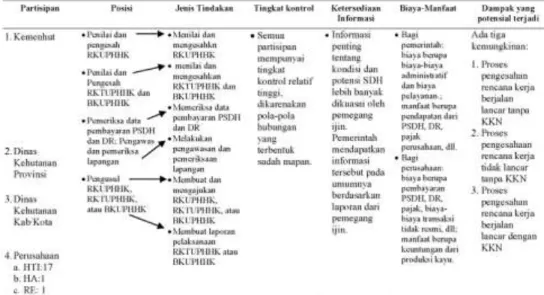

Situasi Aksi dan Partisipan Dalam Proses Pengesahanan Rencana Kerja IUPHHK-HTI IUPHHK-HTI di KPHP Tasik Besar Serkap. Jenis ijin konsesi yang berada di wilayah KPHP−TBS didominasi

oleh IUPHHK-HTI (17 buah), kemudian IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE masing-masing 1 buah. Partisipan utama yang terlibat dalam arena aksi ini di satu pihak adalah aparatur pemerintah (pusat dan daerah) dan di pihak lain para pengusaha besar. Proses perijinan IUPHHK-HTI ini dilakukan satu kali untuk masa konsesi 60 tahun.

Menurut Ostrom (2005) arena aksi terdiri dari situasi aksi dan partisipan. Situasi aksi tersusun atas tujuh variabel, yaitu variabel partisipan, posisi partisipan, jenis tindakan, tingkat control, ketersediaan informasi, biaya-manfaat, dan dampak yang potensial terjadi. Partisipan dalam hal ini Nama KPH

IUPHHK Ijin skema pemberdayaan masyarakat

Ijin KHDTH

HA RE HTI Jml HKm Hutan Desa Jml 1. KPHP Tasik Besar Serkap 1 1 17 19 0 1 1 0 2. KPHL Rinjani Barat 0 0 1 1 6 0 6 1

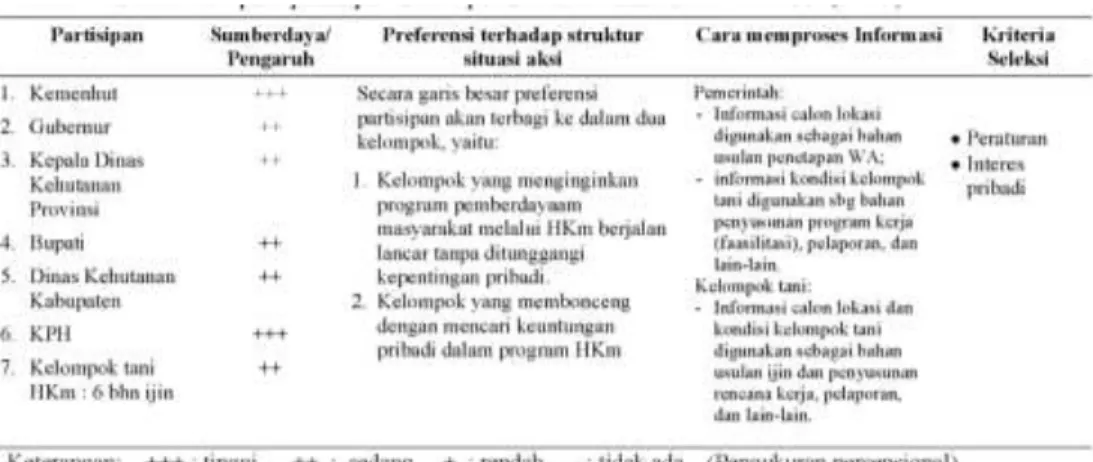

tersusun ata tiga variabel, yaitu variabel preferensi terhadap struktur situasi aksi, cara memproses dan menggunakan informasi, dan kriteria seleksi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan jenis-jenis variabel tersebut, struktur situasi aksi pemanfaatan hutan di KPHP−TBS berdasarkan Permenhut No. P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012 tentang Rencana Kerja IUPHHK HTI dan HTR ditampilkan pada Tabel 4, sedangkan karakteristik partisipan pada Tabel 5.

Menunjuk kepada isi Tabel 4, para partisipan utama yang terlibat dalam pemanfaatan hutan di wilayah KPHP−TBS (kolom 1) ada tujuh organisasi, yaitu Kemenhut, Gubernur, Dinas Kehutanan Provinsi, Bupati, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, KPH, dan Perusahaan (17 HTI, 1 HA, 1 RE). Berdasarkan posisinya (kolom 2), masing-masing partisipan ditetapkan untuk menjalankan tugas/kewenangan atau jenis tindakan tertentu (kolom 3).

Tabel 4 Situasi aksi pemanfaatan hutan di KPH TBS berdasarkan Permenhut No. P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012 tentang Rencana Kerja IUPHHK HTI dan HTR

Tabel 5 Karakteristik para partisipan dalam pemanfaatan hutan di KPH TBS

Hal-hal penting dari situasi aksi proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja IUPHHK HA/HT/RE yang digambarkan pada Tabel 4 dan karakteristik partisipan pada Tabel 5 adalah:

Sebagaimana pada mekanisme perijinan, mekanisme pengesahan rencana kerja IUPHHK-HTI juga disusun dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan pemerintah daerah. RKUPHHK-HTI disahkan oleh Menteri Kehutanan (Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kepada Dirjen, dan Dirjen dapat mendelegasikan kepada pejabat di bawahnya), sementara RKTUPHHK dan BKUPHHK disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Dalam penyusunan dan pengesahan rencana kerja IUPHHK-HTI, jenis informasi yang terpenting adalah tentang kondisi dan potensi sumbedaya hutan (SDH). Idealnya jenis-jenis informasi ini dimiliki secara lengkap oleh pemerintah selaku pemilik aset hutan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan sendiri. Namun dalam kenyataannya, pemerintah seringkali memperoleh kedua jenis informasi tersebut dari laporan pemegang ijin. Situasi ini sangat rentan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang ijin.

Berkaitan dengan biaya, secara formal biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pemegang ijin adalah pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan pajak perusahaan. Namun di dalam kenyataannya, selain jenis-jenis biaya tersebut perusahaan juga seringkali harus mengeluarkan sejumlah besar biaya transaksi tidak resmi. Hal ini antara lain terungkap dari hasil penelitian KPK (2013)

yang menemukan bahwa untuk proses revisi RKUPHHK perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 50-100 juta, ditambah dengan biaya tidak resmi sampai dengan sebesar Rp. 200 juta. Dalam kegiatan monitoring pelaksanaan RKTUPHHK, perusahaan harus menanggung biaya perjalanan dinas petugas pemeriksa sebanyak 140 x 8 Hari Orang Kerja (HOK).

Preferensi partisipan terhadap proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja IUPHHK-HTI akan terbagi ke dalam tiga kelompok, dimana ketiganya akan berkaitan dengan jenis outcome potensial yang mungkin terjadi, yaitu: (1) kelompok yang lebih menyukai proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja berjalan lancar tanpa adanya KKN, (2) kelompok yang lebih menyukai proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja berjalan lancar dengan adanya KKN, dan (3) Kelompok pengikut kelompok lain yang lebih dominan.

Berdasarkan struktur situasi di atas, hasil atau outcome yang potensial mungkin terjadi ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: (1) proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja berjalan lancar tanpa adanya KKN, (2) proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja berjalan tidak lancar karena tidak ada KKN, atau (3) proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja berjalan lancar karena ada KKN. Berdasarkan data hasil penelitian KPK (2013) di atas maka dapat disimpulkan bahwa outcome yang saat ini sering terjadi adalah yang nomor 3, yaitu proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja berjalan lancar disertai dengan adanya praktek-praktek KKN.

Berdasarkan uraian di atas, maka arena aksi pemanfaatan hutan di KPHP−TBS cenderung banyak diwarnai oleh praktek-praktek KKN. Praktek-praktek KKN ini sebagai efek dari penyalahgunaan wewenang dan banyaknya ijin konsesi pada wilayah KPH tersebut. Hubungan-hubungan KKN ini menjadi mapan karena kurangnya penegakan hukum yang bersih dan kuat.

Dilihat dari perspektif tata pemerintahan, menurut Jain (2011) terjadinya KKN karena ada tiga kondisi, yaitu pertama, ada peluang pemburuan rente yang inheren dengan alokasi kekuasaan atau wewenang pada peraturan, kedua, aparatur yang korup memiliki keleluasaan di dalam struktur administrasi pemerintahan, dan ketiga, lemah dan tidak efektifnya lembaga-lembaga publik yang bertugas untuk mengendalikan KKN. Sedangkan dilihat dari perspektif yang lebih bersifat individu, Singleton et

al. (2006) mengemukakan ada tigal hal yang mendorong terjadinya fraud

(KKN), yaitu adanya pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan

rationalization (rasionalisasi). Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan KKN, contohnya karena kebutuhan biaya hidup, biaya pendidikan anak, hutang, gaya hidup mewah, keserakahan, atau harus menyetor kepada pihak-pihak tertentu. Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya KKN, misalnya karena

memiliki kewenangan tertentu dan kurangnya pengawasan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu rasionalisasi, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Misalnya tindakannya untuk membahagiakan keluarga, atau menganggap sebagai hal yang telah lumrah karena orang lain pun melakukan hal yang sama.

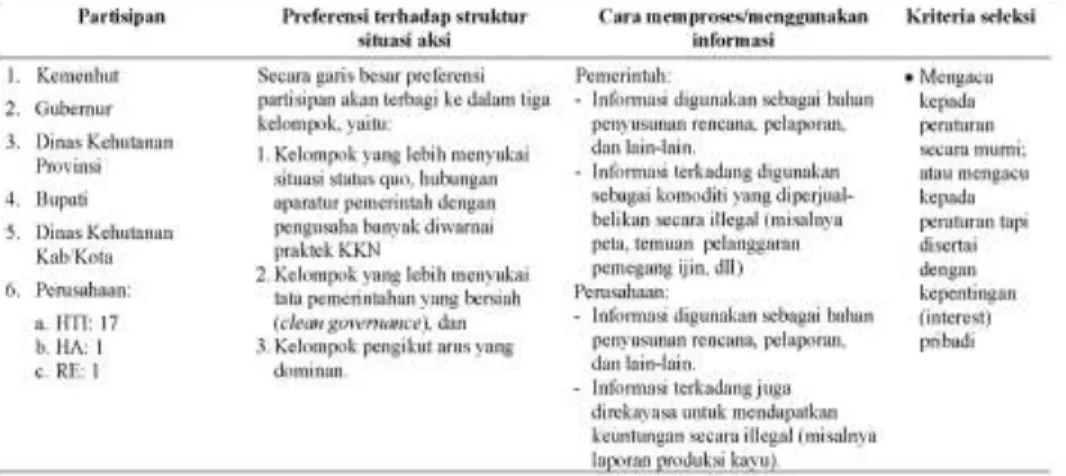

Situasi Aksi dan Partisipan Dalam Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL Rinjani Barat. Jumlah total ijin pemanfaatan hutan di

wilayah kerja KPHL Rinjani ada 8 (delapan) buah, yaitu ijin HKm (6 buah), ijin IUPHHK-HTI kayu bakar (1 buah), dan ijin KHDTH (1 buah). Dengan demikian jenis ijin pemanfaatan hutan yang dominan adalah ijin HKm. Partisipan utama yang terlibat dalam arena aksi HKm di satu pihak adalah aparatur pemerintah (unsur pusat dan daerah) dan di pihak lain para petani anggota HKm.

Bentuk-bentuk hubungan antara pemerintah dengan pemegang ijin HKm dapat ditelusuri berdasarkan proses tata cara pemberian ijin HKm sekaligus dengan penyusunan dan pengesahan rencana kerja HKm sebagaimana diatur di dalam Permenhut No. P.37/2007 jo. P.18/2009 jo. P.13/2010 jo. P.52/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan. Struktur situasi aksi pemanfaatan hutan berdasarkan Permenhut tersebut seperti ditampilkan pada Tabel 7 dan karakteristik partisipannya seperti pada Tabel 8.

Tabel 6 Situasi aksi pemanfaatan hutan di KPH Rinjani Barat (Berdasarkan P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012 tentang Hutan Kemasyarakatan)

Tabel 7 Karakteristik para partisipan dalam pemanfaatan hutan di KPH Rinbar (HKm)

Di dalam arena aksi perijinan dan rencana kerja HKm di wilayah kerja KPHL Rinjani Barat, para partisipan utama yang terlibat terdiri dari Kemenhut, Gubernur, Dinas Kehutanan Provinsi, Bupati, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, KPH, dan kelompok tani HKm (6 kelompok tani). Hal-hal penting berkaitan dengan arena aksi perijinan dan rencana kerja HKm di wilayah kerja KPHL Rinjani Barat sebagaimana digambarkan pada Tabel 6 dan karakteristik partisipan pada Tabel 7 adalah:

Bila di dalam perijinan IUPHHK-HTI pengurusan pemenuhan syarat-syarat perijinan dan penyusunan rencana kerja diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan (pemohon/pemegang ijin), sementara pada perijinan HKm pemerintah diwajibkan memberikan fasilitasi kepada petani HKm mulai dari tahap penentuan calon lokasi HKm hingga kepada pemasaran hasil produksi petani HKm. Perbedaan bentuk pelayanan ini disebabkan oleh perbedaan tujuan. Pemberian ijin IUPHHK-HTI, pemerintah bertujuan untuk memperoleh pendapatan langsung dari pemanfaatan kayu (dengan menerapkan PSDH, DR, IIUPH, dan lain-lain), sementara pemberian ijin HKm bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Preferensi partisipan aparatur pemerintah terhadap perijinan HKm secara garis besar akan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu (1) kelompok yang menginginkan program pemberdayaam masyarakat melalui HKm berjalan lancar tanpa ditunggangi kepentingan pribadi, dan (2) Kelompok yang kurang peduli dengan perijinan HKm kalau tidak ada (atau kecil) peluang rent seeking padanya, namun akan bersemangat apabila ada peluang rent seeking padanya. Bila dihubungkan dengan preferensi tersebut, dampak (outcome) yang potensial mungkin terjadi ada 4

(empat) kemungkinan, yaitu (1) Proses perijinan HKm dan fasilitasinya berjalan lancar, (2) Proses perijinan lancar, fasilitasi tidak lancar; (3) Proses perijinan tidak lancar, fasilitasi lancar; dan (4) Proses perijinan dan fasiltasi sama-sama tidak lancar. Berdasarkan informasi dari informan KPHL Rinjani Barat, outcome yang lebih sering terjadi adalah

outcome nomor 3, yaitu proses perijinan kurang lancar namun fasilitasi

berjalan relatif lancar.

Pola Interaksi dan Outcomes pada Dua KPH

Pola Interaksi

Di dalam arena aksi pemanfaatan hutan ada dua kelompok besar yang melakukan interaksi, yaitu unsur pemerintah (pusat–daerah) dan unsur perusahaan. Pemerintah berperan sebagai regulator (membuat kebijakan dan peraturan) dan sebagai administratur (menerima permohonan, menilai, memberi rekomendasi/pertimbangan tehnis, memberi izin, mengesahkan rencana kerja, menerima laporan dan pembayaran resmi, memeriksa, melakukan pengawasan dan pengendalian, dan lain-lain). Sementara pihak perusahaan berperan sebagai pemohon (mengurus permohonan ijin) dan pemegang ijin (membuat rencana kerja, melakukan pemanfaatan hutan, melaksanakan ketentuan pengelolaan hutan lestari, membayar kewajiban finansial, dan lain-lain).

Idealnya, kedua belah pihak menjalankan peran masing-masing secara jujur, profesional, dan bertanggungjawab. Namun yang terjadi di lapangan, adanya hubungan-hubungan antara kedua belah pihak seringkali ditunggangi oleh kepentingan pribadi/kelompok yang mendorong kepada terjadinya perilaku illegal, yaitu praktek-praktek KKN. Misalnya Amacher (2012) menyatakan, korupsi bisa diprakarsai oleh pengawas produksi kayu yang dapat disuap oleh pengusaha untuk menghindari denda terkait dengan pembalakan liar. Sementara dilihat dari proses evolusi sistem pemerintahan, Smith et al. (2003) menyatakan bahwa pada periode transisi dari sistem pemerintahan otokrasi menuju demokrasi sangat rentan terhadap berkembangnya korupsi kolusi, karena selama masa transisi, institusi penting sistem demokrasi belum berfungsi dengan baik.

Guna membuktikan terjadinya KKN tersebut, pada penelitian ini dikumpulkan data dan informasi dari beberapa sumber tertulis tentang KKN sektor kehutanan di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan-bahan tersebut, dapat disusun bagan alir tentang celah/potensi, modus operandi, dan bukti-bukti KKN sebagaimana pada Gambar 4. Adanya celah-celah atau peluang terjadinya KKN pada situasi pelaksanaan tata kelola hutan (forestry governance) yang buruk, memunculkan beragam modus operandi praktek-praktek KKN. Kemudian praktek-praktek KKN ini dibuktikan dengan bukti-bukti kejadian KKN, baik berupa hasil penelitian maupun berupa hasil proses-proses hukum di pengadilan.

CELAH / POTENSI TERJADINYA KKN MODUS OPERANDI KKN BUKTI-BUKTI KEJADIAN KKN

Gambar 4 Alur terjadinya KKN

Celah atau Potensi Terjadinya KKN. Pada tahun 2010 KPK

melakukan penilaian risiko korupsi pada sektor kehutanan. Menurut UNDP (2013), hasil kajian tersebut menemukan sejumlah ”celah” mengapa kebijakan hukum pada tingkat nasional maupun lokal sangat rentan disalahgunakan. Pertama, definisi hutan dan batas kawasan hutan yang terdapat didalam beberapa peraturan sangat lemah dan mengandung unsur ketidakpastian. Terutama yang diatur di dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan, PP No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Permenhut No 50/2009 tentang Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Kedua, belum ada satu kesatuan peta kawasan hutan yang disepakati bersama oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki otoritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat adat dan lokal. Hal ini mengakibatkan tidak adanya rujukan yang sama bagi semua pihak ketika memberikan izin maupun dalam menyelesaian sengketa. Celah ketiga adanya ketidakharmonisan satu aturan dengan aturan lain, disamping ada ketidakpastian antara hak-hak masyarakat dan investasi. Sedangkan celah yang keempat adalah terbatasnya kapasitas dan integritas unit pengelola hutan di tingkat tapak. Celah-celah seperti ini dinilai KPK menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan aturan hukum menjadi rentan disalahgunakan. Karenanya KPK menilai setiap aktivitas di kawasan hutan memiliki potensi resiko korupsi yang sangat tinggi.

Modus Operandi KKN. Berdasarkan hasil telaahan terhadap empat

sumber tulisan dari Callister (1999), Tranparency International Indonesia (TII, 2011), Greenomic (2004) dan Jikalahari (2012), modus operandi KKN pada sektor kehutanan di Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut:

Mengatur zonasi hutan dalam rencana tata ruang (nasional, provinsi dan kabupaten).

Menyuap pejabat negara untuk mendapatkan izin dan memuluskan proses.

Memperoleh lisensi tanpa kajian teknis atau rekomendasi yang memadai, atau melalui manipulasi data dan analisisnya.

Menyuap untuk memanipulasi ketentuan seperti volume maupun diameter tebangan

Membayar petugas pemeriksa atas pelanggaran kepatuhan perusahaan terhadap aturan pengelolaan hutan lestari.

Menyuap atas pembiaran praktek penebangan di luar blok tebangan, di luar batas areal konsesi, penebangan di kawasan hutan lindung,

Menyuap untuk mungkinkan pengangkutan kayu ilegal, dan lain-lain.

Bukti-Bukti KKN. Bukti praktek-praktek KKN di Provinsi Riau

antara lain dapat ditunjukan berdasarkan laporan hasil penelitian KPK tentang pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode focus group discussion (FGD) dan wawancara dengan pelaku usaha yang berasal dari lima provinsi di Indonesia (salah satunya dari Provinsi Riau). FGD dan wawancara dilaksanakan di Bogor pada tanggal 26 Oktober 2013. Ringkasan sebagian hasil FGD dan wawancara ditampilkan pada Tabel 8.

Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi diukur dengan kisaran skor dari -5 (berarti sangat menurunkan biaya transaksi) sampai +5 (berarti menaikan biaya transaksi). Angka pada sel-sel yang diberi shading menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya. Data pada Tabel 8 mengindikasikan pelaksanaan lima jenis kebijakan kehutanan cenderung menaikan biaya transaksi. Jenis dan besarnya biaya transaksi, misalnya untuk pengurusan pencadangan kawasan, biaya tidak resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan informasi dan peta sampai Rp. 25 juta. Biaya untuk mendapatkan pertimbangan dari Bupati dan rekomendasi dari Gubernur sekitar Rp 50 – 100 ribu per ha. Biaya monitoring pra penyusunan Rencana Karya Tahunan (RKT), perusahaan menanggung biaya operasional tim pemeriksa sebanyak 140 hari kerja x 8 orang = 1.120 HOK (Hari Orang Kerja). Total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengesahan satu buah RKT IUPHHK-HTI sekitar Rp. 75 juta. Biaya dalam pengurusan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), dengan tim teknis (pemeriksa) nilainya dinegosiasikan, sedangkan untuk pengesahan ijinnya ada tarif tertentu berdasarkan luas dan jenis kayu. Kemudian terakhir, untuk kegiatan monitoring dan pengawasan rutin perusahaan juga hampir selalu diminta menanggung biaya perjalanan dan akomodasi para petugas.

Tabel 8 Pengaruh kebijakan kehutanan terhadap biaya transaksi

Bukti lainnya berupa keputusan hukum terhadap enam mantan pejabat di Provinsi Riau yang dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi dalam urusan kehutanan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9.

Berdasarkan penelusuran melalui internet, diperoleh informasi tiga kasus korupsi kehutanan di Provinsi NTB sebagaimana ditampilkan pada Tabel 10.

Dalam pemanfaatan hutan, dapat dilihat terdapat perbedaan situasi aksi yang dihadapi oleh para partisipan antara di KPHP−TBS dan KPHL Rinjani Barat. Pada wilayah kerja KPH TBS yang didominasi oleh jenis ijin IUPHHK-HTI, dimana peluang perburuan rente lebih besar, sehingga pola interaksi yang terbentuk adalah menguatnya hubungan-hubungan KKN antara aparatur pemerintah dengan pihak pengusaha. Sementara di wilayah KPHL Rinjani Barat yang didominasi oleh ijin HKm, dimana peluang perburuan rente ekonomi lebih kecil, maka pola interaksi yang terbentuk lebih diwarnai oleh hubungan-hubungan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat bagi petani peserta HKm.

Tabel 10 Kasus pidana korupsi kehutanan di Provinsi NTB

Dampak (Outcomes)

Hasil atau dampak (outcomes) adalah dampak-dampak yang terjadi sebagai akibat dari interaksi para partisipan di dalam arena aksi. Dampak yang dinilai di sini adalah dampak pola interaksi para partisipan terhadap penguatan atau pelemahan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dapat didekati dengan nilai indeks tata kelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola hutan.

Pada tahun 2012 UNDP melakukan kajian kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ dalam skala wilayah yang cukup luas di Indonesia. Penilaian dilakukan pada 31 lokasi yang tersebar di tingkat nasional, 10 tingkat provinsi dan 20 tingkat kabupaten. Laporan hasil kajiannya antara lain menyajikan indeks tata kelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola hutan. Hasil kajian menunjukan, secara keseluruhan indeks tata kelola berdasarkan prinsip adalah 2,35 dari kisaran nilai indeks 0,00 – 5,00. Hasil nilai indeks tata kelola hutan, lahan berdasarkan prinsip tersebut masih jauh dibawah nilai minimal yaitu nilai 3. Hal tersebut menunjukan bahwa tata kelola hutan sekarang ini masih sarat dengan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti tergambar dalam skor akuntabilitas (UNDP 2013). Data pada Tabel 11 menunjukkan skor indeks pada 10 provinsi yang paling baik dan yang paling buruk.

Tabel 11 Matrik tata kelola hutan, lahan dan REDD+ secara nasional berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola

Berdasarkan kategori “prinsip tata kelola” peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan skor 2,63. Lalu disusul oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan skor 2,57, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 2,54. Sementara itu provinsi yang memiliki nilai

paling rendah ditempati oleh Provinsi Aceh dengan skor 2,12, disusul

oleh Provinsi Riau dengan skor 2,21 dan Provinsi Papua Barat dengan skor 2,26. Namun demikian, semua skor berada di bawah 3 yang artinya kondisi tata kelola hutan, lahan dan REDD+ masih dalam kategori buruk.

Data di atas mengindikasikan ada korelasi yang kuat antara tingginya tingkat KKN dengan rendahnya skor indeks tata kelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip. Besarnya peluang terjadinya KKN dikarenakan adanya sejumlah besar IUPHHK-HTI, pada kondisi tata kelola hutan yang buruk, cenderung menguatkan nilai-nilai KKN itu sendiri yang ditunjukan dengan rendahnya nilai prinsip akuntabilitas. Kuatnya nilai-nilai KKN di dalam lingkungan aparatur, cenderung akan mempengaruhi preferensi terhadap jenis-jenis kebijakan yang datang dari pihak lain. Smith et al. (2003) misalnya menyatakan, pejabat pemerintah yang sudah biasa memperoleh manfaat dari korupsi, akan berusaha untuk mencegah atau melemahkan kebijakan dan perubahan kelembagaan yang dapat menghambat praktek-praktek ilegalnya.

4 ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Pendahuluan

Berkenaan dengan identifikasi masalah pembangunan KPH, berbagai diskusi baik melalui forum sosialisasi, workshop, rapat kerja, dan sebagainya telah dilakukan. Salah satu isu penting yang muncul adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, dimana pada umumnya pemerintah daerah masih kebingungan dalam mensikapi peraturan perundang-undangan yang ada seperti PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 (Kartodihardjo et al. 2011). Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini difokuskan kepada analisis peraturan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan substansial dari peraturan pembentukan organisasi KPHL dan KPHP. Analisis dibatasi pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi KPHL/KPHP di tingkat provinsi, pada tiga buah peraturan yaitu PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Permendagri No. 61/2010, dan PP No. 41/2007. Ketiga peraturan tersebut saat ini menjadi dasar hukum organisasi KPHL dan KPHP di Indonesia.

Metodologi Penelitian Kerangka Teoritis dan Pendekatan Penelitian

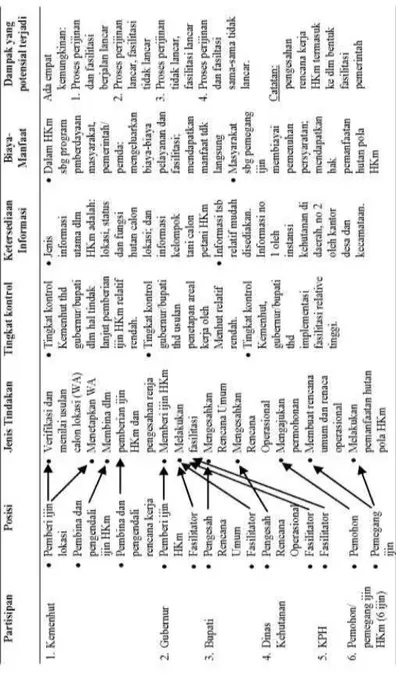

Di dalam kelompok variabel eksogen kerangka kerja IAD, terdapat komponen “aturan-aturan yang digunakan” (rules in-use). Konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis isi peraturan dalam hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk, perilaku yang terjadi, dan kinerja yang dihasilkan dalam proses pembentukan organisasi KPHL/KPHP. Ostrom dan Crawford (2005) membagi peraturan ini ke dalam tujuh jenis aturan, yaitu: aturan posisi, aturan batas-batas keanggotaan, aturan otoritas tindakan, aturan agregasi, aturan informasi, aturan lingkup, dan aturan biaya-manfaat. Klasifikasi ini berkaitan dengan unsur-unsur struktur situasi aksi, yaitu para partisipan, posisi, otoritas tindakan, kontrol, informasi, hasil atau dampak, dan biaya-manfaat.

Kinerja (performance) dari suatu aturan kelembagaan dapat dilacak melalui analisis konfigurasi ketujuh jenis aturan yang digunakan. Susunan tujuh jenis aturan ini dimaksudkan untuk mendorong, membolehkan atau menghambat munculnya perilaku tertentu dari para partisipan dalam rangka mencapai atau mewujudkan suatu keadaan tertentu (state variables). Dengan demikian maka apabila terdapat kesenjangan (gap) antara tujuan dengan kenyataan, analis dapat memeriksa kembali sejauhmana susunan aturan telah berkesesuaian dengan muncul atau tidak munculnya perilaku yang diharapkan. Hubungan antara unsur rules in-use dengan unsur-unsur situasi aksi ditampilkan pada Gambar 5.

Para Partisipan Otoritas tindakan Posisi tertentu Informasi tentang Kontrol terhadap Biaya-Manfaat berkaitan dengan Hasil-hasil atau Dampak yang mungkin terjadi Terkait dengan menempati sesuai dengan SITUASI AKSI Aturan Keanggotaan Aturan Informasi Aturan Agregasi Aturan Lingkup Aturan Biaya-Manfaat Aturan Posisi Aturan Otoritas RULES IN USE

Gambar 5 Hubungan antara rules-in-use dengan unsur-unsur situasi aksi (Sumber: Ostrom, 2005)

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menganalisis isi peraturan dengan jalan mengidentifikasi karakteristik isi peraturan yang dibentuk melalui teks. Peraturan yang dikaji ada tiga buah, yaitu PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi KPHL dan KPHP di Daerah; dan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan pertimbangan saat ini ketiga peraturan tersebut digunakan sebagai dasar pembentukan organisasi KPHL dan KPHP di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi KPHL dan KPHP, kemudian mencermati implikasinya terhadap perilaku para partisipan yang terbentuk, serta terhadap dampak atau kinerjanya. Isu dan permasalahan dikumpulkan melalui wawancara dengan para partisipan, melalui pertemuan-pertemuan, dan dengan membaca kembali dokumen dan hasil-hasil kajian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Abstraksi hasil analisis isi peraturan disajikan pada Tabel 12. Pada tabel tersebut disajikan ringkasan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi KPHL/KPHP di tingkat provinsi, yang dikelompokkan berdasarkan tujuh jenis aturan dari konsep rules in-use Ostrom dan Crawford.

Aturan Posisi

Kelembagaan pembangunan KPH melibatkan unsur-unsur organisasi pemerintah dan Pemda. Seperti yang disebutkan Hill dan Hupe (2002) terjadi hubungan-hubungan horizontal dan vertikal di antara organisasi-organisasi pemerintah. Di dalam sistem pemerintahan, pengaturan posisi dan peran para partisipan unsur pemerintah berimpit langsung dengan posisi dan tupoksi jabatan struktural dan fungsionalnya.

Di tingkat pemerintah, Kemenhut menempati posisi sebagai pembina teknis dan Kemendagri menempati posisi sebagai pembina organisasi. Pada level di bawahnya Ditjen Planologi Kehutanan ditunjuk sebagai penanggungjawab program, sedangkan Ditjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) dilibatkan ketika berhubungan dengan pembentukan KPHP, Ditjen Daerah Aliran Sungai dan Pehutanan Sosial (DASRLPS) dilibatkan ketika berhubungan dengan pembentukan KPHL, Pusdiklat Kehutanan di bawah

Sekjen terlibat dalam program diklat calon KKPH, UPT BPKH dilibatkan dalam penyusunan rancang bangun dan rencana pengelolaan KPH.

Di tingkat provinsi, secara empiris posisi-posisi penting yang terlibat dalam pembentukan organisasi KPHL/KPHP adalah Gubernur, DPRD provinsi, dan Kepala Dinas Kehutanan. Hubungan posisi para pejabat dan organisasi daerah tersebut berkaitan dengan otoritas yang melekat pada jabatan dan organisasi tersebut. Peran Gubernur adalah sebagai pembentuk dan penetap organisasi KPHL/KPHP bersama-sama dengan DPRD provinsi dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Di samping itu juga Gubernur berperan dalam menindaklanjuti Perda tersebut melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk rincian tugas pokok organisasi (Tupoksi) dan penempatan personil pada organisasi KPHL/KPHP. Dinas Kehutanan (Dishut) merupakan satker teknis penyelenggara urusan kehutanan. Walaupun posisinya tidak disebutkan di dalam ketiga peraturan yang dianalisis, namun secara faktual posisinya sangat strategis, mengingat sebagai pembantu Gubernur dalam menyiapkan dan melaksanakan keputusan pimpinan daerah dalam urusan kehutanan.

Dalam konteks mendorong percepatan proses pembangunan KPHL/KPHP, isu pertama yang muncul adalah “kurang optimalnya posisi dan peran Kemendagri sebagai Pembina Organisasi KPH”. Berdasarkan hasil wawancara dengan para staf Dishut Provinsi Riau, Kemenhut dinilai masih kurang melibatkan Kemendagri dan tidak secara langsung mendekati para pimpinan daerah dalam melakukan pendekatan kepada daerah. Tugas untuk meyakinkan pimpinan daerah dan DPRD dinilai akan lebih efektif apabila dilakukan oleh Kemendagri, mengingat Kemendagri memiliki posisi yang kuat di hadapan Pemda. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Kemendagri sesuai UU No. 32/2004 sebagai evaluator dan pembina pemerintah daerah.

Isu kedua yang dinilai penting adalah “perlu dibukanya ruang partisipasi yang luas bagi para pihak yang potensial dapat membantu pembangunan KPH”. Para pihak tersebut antara lain dari unsur akademisi, organisasi rimbawan, lembaga donor, LSM, dan unsur masyarakat lainnya yang terkait. Terdapat dua alasan yang mendasarinya, pertama, bahwa membangun KPH dalam skala nasional adalah pekerjaan sangat besar, baik secara teknis maupun finansial; kedua, membangun KPH berarti perlu mengubah paradigma birokrat kehutanan dari posisinya yang selama ini sebagai forest administrator menjadi forest administrator dan forest

manager. Upaya mengubah paradigma ini seringkali menghadapi resistensi

dari pihak-pihak yang merasa kenyamanannya terganggu.

Berdasarkan temuan-temuan ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan posisi-posisi yang ada di dalam rezim peraturan KPH saat ini belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses. Dibuktikan dengan kurang operasionalnya

beberapa posisi strategis (Kemendagri dan Pemda pada umumnya), yang tidak disertai dengan dibuatnya posisi-posisi penyeimbang atau pendorong.

Aturan Keanggotaan

Mekanisme keluar masuknya individu atau organisasi menjadi partisipan dan persyaratan menempati posisi tertentu di dalam arena aksi pembangunan KPHL/KPHP tidak secara khusus diatur di dalam ketiga peraturan yang dianalisis, namun diatur secara umum pada peraturan lain. Mekanisme keanggotaan para partisipan pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua cara, yaitu pertama, bagi aparat pemerintah, Pemda, dan wakil rakyat (DPRD) masuknya partisipan ke dalam arena aksi dikaitkan langsung dengan aturan rekrutmen individu dan tupoksi dari lembaga yang bersangkutan. Misalnya untuk pimpinan daerah dan anggota DPRD diatur di dalam UU No. 32/2004; kedua, bagi unsur non pemerintah, biasanya melalui mekanisme permintaan atau kerjasama dari satker pananggungjawab pembangunan KPH, misalnya mengenai pelibatan akademisi diatur dalam Pasal 217(7) UU No. 32/2004. Adanya aturan keanggotaan ini merupakan implikasi dari adanya aturan posisi. Bila di dalam aturan posisi ditetapkan adanya posisi-posisi tertentu, maka mekanisme dan prasyarat keluar masuknya individu atau organisasi ke dalam posisi-posisi tersebut juga perlu diatur, sebaliknya bila di dalam aturan posisi tidak ada posisi tertentu, maka aturan keanggotaan tentang posisi tersebut pun tidak akan ada.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa pada ketiga peraturan yang dianalisis tidak mengatur mekanisme keanggotaan para partisipan ke dalam arena aksi pembangunan organisasi KPHL/KPHP, namun diatur secara umum pada peraturan-peraturan yang lain. Dengan demikian maka sudah tentu tidak akan ada persyaratan khusus tentang kualifikasi pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang KPH. Dalam konteks pembangunan organisasi KPHL/KPHP sebagai suatu konsep dan institusi baru dalam sistem pengurusan hutan Indonesia, maka sebagai konsekwensinya sangat diperlukan keterlibatan sejumlah besar pihak-pihak yang memiliki kompetensi ilmiah. Mereka diperlukan sebagai perintis jalan di atas landasan keilmuan yang sahih, untuk menjadi penuntun para praktisi dalam mewujudkan sebuah tatanan kehutanan baru.

Aturan Otoritas

Aturan otoritas berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang untuk setiap posisi di dalam arena aksi. Menurut PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Menteri berwenang menetapkan organisasi KPH (KPHK, KPHL, dan KPHP), sedangkan menurut Permendagri No. 61/2010 mengingat KPHL/KPHP adalah organisasi daerah maka ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Permendagri ini tidak mengacu kepada PP No. 6/2007 jo.

PP No.3/2008 melainkan mengacu kepada Pasal 2 PP No.41/2007. Dengan demikian terdapat ketidak sinkronan diantara peraturan-peraturan tersebut.

Menurut Permendagri No. 61/2010 Mendagri bertugas melakukan pembinaan organisasi KPHL/KPHP dan Menhut melakukan pembinaan teknis. Sebagaimana telah diungkapkan di dalam aturan posisi bahwa pembinaan organisasi yang dilakukan oleh Mendagri belum optimal. Salah satu indikatornya adalah belum adanya Pemda provinsi/kab/kota yang telah mengubah bentuk UPTD KPHL/KPHP menjadi SKPD sesuai dengan instruksi pada Pasal 18 Permendagri tersebut.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan peraturan tentang kewenangan penetapan organisasi KPHL/KPHP antara PP No.6/2007 jo. PP No.3/2008 dengan Permendagri No.61/2010. Kesalahan terletak pada Pasal 8 PP No.6/2007 jo. PP No.3/2008 yang tidak sejalan dengan prinsip sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karenanya perlu direvisi. Selain itu sebagaimana yang sudah dibahas pada aturan posisi, kewenangan pembinaan umum organisasi oleh Mendagri hingga saat ini belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga berdampak kepada lambatnya pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPHL/KPHP.

Aturan Agregasi

Aturan agregasi mengatur bagaimana cara pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi, apakah diserahkan kepada seseorang pada posisi tertentu, atau melalui pemungutan suara, atau dengan menggunakan alat bantu teknologi tertentu seperti rambu-rambu lampu lalu lintas di perempatan jalan dalam mengatur para pengendara. Salah satu fungsi penting dari aturan agregasi adalah menyediakan mekanisme “jalan keluar” apabila tidak tercapai kesepakatan di antara beberapa partisipan dalam suatu tahap pengambilan keputusan.

Di dalam ketiga peraturan yang dianalisis tidak terdapat jenis aturan agregasi. Hal ini menjadi salah satu titik lemah dari peraturan tersebut. Misalnya dalam kasus di Provinsi Riau, Pemda Riau sudah menetapkan struktur organisasi UPTD KPHP Tasik Besar Serkap melalui Pergub No. 47/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Namun demikian, hingga dua tahun kemudian belum ada penempatan personil pada organisasi KPHP tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh Pemda Riau, sebagai konsekuensi dari penempatan personil adalah harus disediakannya biaya rutin dan biaya operasional KPH yang besar, sementara bantuan dari pemerintah sifatnya insidentil (seperti bantuan kantor dan kelengkapannya, kendaraan roda empat dan roda dua, dan beberapa peralatan survey).

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa di dalam ketiga peraturan yang dianalisis belum menyediakan aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidak-mufakatan di antara para partisipan dalam

pembentukan dan operasionalisasi KPHL/KPHP. Keadaan ini berdampak kepada terjadinya stagnasi menuju tahapan berikutnya dalam rangka operasionalisasi KPHL/KPHP.

Aturan Informasi

Di dalam ketiga peraturan yang dianalisis, tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur tentang informasi berkaitan dengan pembentukan organisasi KPHL/KPHP. Aturan tentang informasi memang sudah diatur di dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian di dalam PP No. 61/2010 tentang pelaksanaan UU No. 14/2008, dan turunannya pada Permenhut No. P.02/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan. Salah satu langkah penting dalam rangka melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, Kemenhut telah membuat situs “Media Informasi KPH” dengan alamat http://www.kph.dephut.go.id/. Selain itu

Kemenhut juga telah mengeluarkan beberapa buku tentang KPH. Namun yang menjadi masalah saat ini tidak terbatas pada ketersediaan informasi dan kemudahan aksesnya saja, melainkan pada bagaimana informasi tersebut dapat dipahami serta terbangunnya kesepahaman di antara para partisipan utama.

Isu yang mengemuka berkaitan dengan aturan informasi adalah perlu adanya pusat informasi, komunikasi dan konsultasi KPH. Satuan tugas ini diperlukan terutama untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak terhadap konsep KPH dan seluruh aspeknya, sebab pada pada tahap awal proses pembangunan KPH masih banyak pihak yang belum mengerti sepenuhnya tentang KPH. Kurangnya pemahaman ini diduga menjadi salah satu penyebab kurangnya dukungan pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya unsur pemerintah daerah, terhadap pembangunan KPH.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada ketiga peraturan yang dianalisis tidak secara khusus mengatur tentang informasi KPH, namun diatur secara umum (tentang informasi kehutanan) di dalam peraturan-peraturan lainnya. Kinerja dari peraturan informasi yang ada sudah cukup baik, diindikasikan dengan ketersediaan informasi KPH yang cukup lengkap dan mudah diakses, baik berupa media maya (website) maupun media cetak (buku). Namun yang menjadi masalah saat ini tidak terbatas pada ketersediaan informasi dan kemudahan aksesnya, melainkan pada bagaimana informasi tersebut dapat dipahami serta terbangunnya kesepahaman, dan kemudian menumbuhkan motivasi bagi para partisipan utama, terutama di daerah. Dengan kata lain, selain proses sosialisasi juga diperlukan adanya proses edukasi sebagai salah satu pilihan instrumen kebijakan (Cubbage et al. 2007).