TERGUSURNYA PETANI SECARA TERSTRUKTUR

(Pendampingan Masyarakat Petani Dalam Menyikapi Industrialisasi Serta Pemanfaatan Sisa Lahan Pertanian Secara Produktif Di Desa Dradah

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S. Sos. I)

Oleh: Rahmawati NIM. B02211026

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Abstrak

Rahmawati, Nim B02211026, 2016. “TERGUSURNYA PETANI

SECARA TERSTRUKTUR” PENDAMPINGAN MASYARAKAT PETANI

DALAM MENYIKAPI INDUSTRIALISASI SERTA PEMANFAATAN SISA LAHAN PERTANIAN SECARA PRODUKTIF DI DESA DRADAH KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Meskipun ada persoalan dalam skripsi ini, namun yang menjadi fokus ada dua yaitu :

Fokus pendampingan ini adalah:

1. Mengajak masyarakat dalam menyikapi imdustrialisasi sekaligus mencari alternatif pekerjaan selain pertanian.

Adapun tujuan riset ini adalah untuk melepas keterbelengguan petani dalam menyikapi industrialisasi dalam penjagaan lahan sawahnya dari kasus ahli fungsi ke industri pabrik di Desa Dradah dari keikutsertaan makelar tanah dan Broker. Serta mengetahui pemberdayaan petani dalam proses aksi bersama untuk perubahan sosial.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian digunakanlah metode PAR (Participatory Action Research). Dengan langkah-langkah proses pemecahan masalah antara lain : Riset

Pendahuluan, Inkulturasi, Merumuskan Masalah, Merancang Strategi,

Pengorganisasian Masyarakat, Melancarkan Aksi, Pengorganisasian Masyarakat, Melancarkan Aksi, Evaluasi Dan Refleksi.

Problem sosial yang terjadi pada petani di Desa Dradah terletak pada ketidaktahuan petani dalam penjualan lahan sawah menjadi industri pabrik. Belum ada usaha untuk melepas belenggu tersebut, karena petani merasa sudah cukup dengan uang ganti rugi penjualan lahan sawah dalam jangka pendek.

Untuk keluar dari problem sosial tersebut, peneliti mengadakan sebuah musyawarah bersama masyarakat petani, maupun dengan masyarakat Desa Dradah. Untuk membentuk sebuah kelompok tani khusus dalam upaya menyadarkan mereka untuk melakukan perubahan dari segi perekonomian supaya tidak tergoda dengan iming-iming dari pihak industri pabrik yang sebenarnya menjerat mereka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI ... iii A. Realitas Problematik ... 1

B. Fokus Pendampingan ... 12

C. Stakeholders (Pihak-pihak yang Terkait) ... 12

D. Agenda Pendampingan ... 14

E. Sistematika Pembahasan ... 15

BAB II TEORI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN A. Teori Perubahan Struktural ... 19

B. Permasalahan Ahli Fungsi Lahan Pertanian 1. Pengertian Lahan Pertanian ... 31

2. Manfaat Lahan Pertanian ... 32

3. Dampak Kerusakan Lahan Pertanian ... 33

4. Permasalahan Fungsi Lahan Pertanian ... 34

5. Tergusurnya Petani Secara Terstruktur ... 35

C. Konsep Dakwah Pengembangan Masyarakat a. Dakwah Bil-hal Pemberdayaan Masyarakat ... 38

b. Pendekatan Partisipatoris ... 43

BAB III METODE DAN STRATEGI PENDAMPINGAN A. Metode dan Strategi Pendampingan ... 45

B. Strategi Pendampingan ... 54

C. Teknik Pengumpulan Data ... 59

D. Teknik Validasi Data ... 63

BAB IV PROFIL LOKASI PENDAMPINGAN

A. Letak Geografis ... 68

B. Demografis ... 70

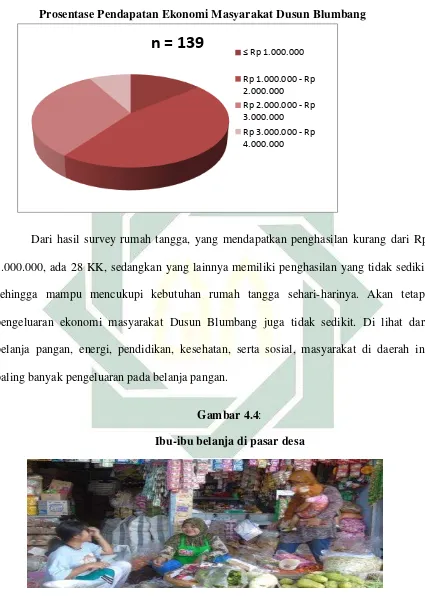

C. Kondisi Ekonomi ... 73

D. Pendidikan... 77

E. Agama dan Budaya ... 80

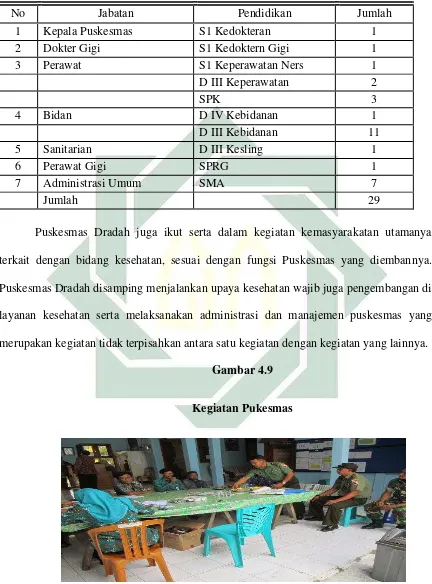

F. Kesehatan ... 84

G. Pembangunan ... 88

BAB V DINAMIKA PROSES PENDAMPINGAN A. Membangun Hubungan Kemanusiaan ... 91

B. Identifikasi Masalah bersama Masyarakat ... 94

C. Pemecahan Masalah ... 98

D. Perencanaan Aksi ... 108

E. Melancarkan Aksi Perubahan ... 112

BAB VI REFLEKSI TEORITIS PENDAMPINGAN A. Kerusakan Ekonomi ... 114

B. Pendampingan Komunitas Petani ... 117

C. Pemberdayaan Sebagai Dakwah ... 119

BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan ... 124

B. Saran ... 125

Bab I

PENDAHULUAN

A. Realitas Problematik

Lahan pertanian merupakan barang publik karena selain memberikan

manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga dapat memberikan

manfaat yang bersifat sosial. Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian

saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah

penduduk dan perkembangan struktur perekonomian. Sehingga alih fungsi

lahan sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut. Beberapa kasus

menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu

yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif.

Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan

pembangunan kawasan industri di suatu lokasi alih fungsi lahan. Maka

aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk

pengembangan industri yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan

lahan oleh investor. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat

menarik minat petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.1

Faktor lain penyebab alih fungsi lahan pertanian diantaranya ditentukan

oleh 3 hal:

1

2

1. Rendahnya nilai jual tanah lahan pertanian yang berada disekitar pusat

pembangunan dibandingkan dengan nilai sewa tanah untuk industri yang lebih

tinggi.

2. Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait.

3. Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar pendapatan asli

daerah (PAD). Tanpa mempertimbangkan kelestarian sumberdaya alam di era

otonomi.

Produksi padi secara nasional terus meningkat setiap tahun, tetapi dengan laju

pertumbuhan yang cenderung semakin menurun. Alih fungsi lahan pertanian

menjadi lahan nonpertanian karena pesatnya pembangunan dianggap sebagai

salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan produksi padi.2

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO 5 Pasal 10 dasar-dasar

ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah

pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakanya sendiri

secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.3

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah

perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula

(seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif

2

Bapeda Lamongan, Tahun 2006. 3

3

(masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan

juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh

faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi

kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya

tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Adapun hal tersebut dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu:

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agro ekosistem dominan

sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agro ekosistem lahan

kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih inggi.

2. Daerah persawahan yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan dan

jalan raya.

3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah

persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering

4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan

sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana

pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem

pertaniannya dominan di area persawahan.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan. Bahwa dalam

rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan

masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi

4

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras,

dan seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pertahanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang tepat.4

Adapun dampak langsung yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dengan

adanya pengoperasian industri-industri yaitu :

a. Penggusuran petani demi pengadaan lokasi industri,

b. Pemerasan buruh lewat upah kerja yang rendah, jam kerja yang panjang,

dan juga lingkungan kerja yang tertutup dan banyak polusi.

c. Degradasi lingkungan penduduk setempat yang menjadi tetangga

industri-industri pabrik tersebut.

d. Petani kehilangan lahan pekerjaan tetap dan tempat tinggal.

e. Dampak dari limbah industri.

Seringkali kelima dampak dari industri terhadap lingkungannya diderita oleh

masyarakat-masyarakat yang sama, yang mana letak dari tempat tinggalnya tidak

jauh dari lokasi pabrik tersebut.5

Seperti yang terjadi di Desa Dradah Kecamatan Kedungpring Lamongan, saat

ini jumlah lahan pertanian semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena banyak

lahan pertanian milik masyarakat dibagun sebagai industri pabrik. Salah satunya

seperti yang dialami bapak Alim, lahan pertanian miliknya sudah terjual pada

tahun 2011 lalu dengan tawaran harga 270 juta. Luas lahan yang di jual sekitar

4

PERDA LAMONGAN No 15 tahun 2011.

5

5

500m. menurutnya dengan menjual lahan pertanianya, mereka tidak dirugikan

karena lahan pertanian miliknya kurang produktif. Penyebabnya saat ditanami

padi hasilnya tidak bisa baik karena jenis tanah yang mongering sehingga

berpengaruh pada hasil pane padinya.

Sebaliknya mbah Kaslim juga pernah menjual lahan pertanianya pada

pertengahan tahun 2011 lalu. Dengan luas lahan 100m dengan harga beli sekitar

50 juta. Saat ditanya apa alasan mbah Kaslim menjual lahanya, beliau menjawab

dengan “tidak tahu mbk saya ikut-ikutan tetangga, soalnya makelar tanah bilang

nilai jual tanah untuk industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjualnya

ke pemilik lahan lainya. Peneliti tercengang mendengar jawaban tersebut.

Kenyataanya di sini mbah Kaslim menjual ladang ekonominya dengan sangat

mudah. Hanya karena iming-iming dari makelar tanah beliau menjualnya, tanpa

memperhatikan dampak langsung dan tidak langsung yang akan dialaminya

beberapa tahun kemudian akibat dari penjualan ladang ekonominya ke pihak

industri.

Perekonomian masyarakat desa saat ini mulai menurun dikarenakan ladang

ekonomi mereka telah hilang dijual kepada pihak industri. Peningkatan jumlah

penduduk menyebakan perkembangan kebutuhan lahan untuk kegiatan industri

saat ini mulai meningkat. Padahal lahan pertanian digunakan masyarakat untuk

menggantungkan kebutuhan sehari-harinya, seperti bercocok tanam padi dan

6

Sebagian masyarakat beranggapan,dengan berdirinnya sebuah industri pabrik

didaerah tersebut, dapat berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat yang

akan meningkat. Terutama yang menjadi buruh di industri tersebut, kenyataanya

tanpa mereka sadari industri pabrik tidak akan menerima semua masyarakatnya

untuk menjadi buruh di pabrik tersebut.

Hal tersebut dapat menyebabkan jumlah masyarakat yang menganggur akan

meningkat, akibat dari penjualan lahan sawahya kepada pihak industri.

Kebanyakan masyarakat yang menjual lahan usianya tidak muda lagi dan tidak

memiliki kesempatan untuk bekerja menjadi buruh di pabrik. Masalah seperti ini

akan berdampak pada pendapatan ekonomi jangka panjang mereka. Fungsi utama

adanya lahan sawah di desa ini untuk mendukung pengembangan produksi

khusunya untuk pertanian hasil padi dan tembakau dan juga jagung.6

Hasil uang ganti rugi lahan yang diberikan pihak industri biasanya langsung

digunakan masyarakat setempat untuk memperbaiki bangunan rumah, membeli

kendaraan baru, biasannya sepeda motor, dan menyekolahkan anaknya. Tanpa

mereka sadari uang ganti rugi akan habis dalam waktu seketika tidak sesuai

dengan prediksi masyarakat. Yaitu uang ganti rugi akan bertahan jangka lama dan

mampu mencukupi biaya untuk kehidupan sehari-harinya. Kenyataanya mereka

tidak memiliki lagi lahan pertanian, yang biasanya digunakan untuk bercocok

tanam setiap harinya sebagai penghasilan ekonomi sehari-hari.

6

7

Hal ini seharusnya perlu pelestarian lahan yang masih ada agar tidak

berdampak parah pada lahan sawah lainya yang masih tersisa.7

Saat ini Pembangunan desa sangat kita perlukan untuk memperoleh sedikit

gambaran tentang masalah di daerah tersebut. Tujuan yang lebih dari itu

diantarannya kita dapat mencoba melihat pendapat-pendapat orang yang

mendahului tindakannya dan dapat memahami sampai batas-batas tertentu. Cara

masyarakat melaksanakan pembangunan desa sangat bermacam-macam, ada yang

diselenggarakan pemerintah, ada yang dari lembaga sosial lain, ada rencana

jangka panjang dan pendek. Walaupun caranya beragam sangat banyak dan

berlainan, tetapi ada gambaran yang sama, yakni keadaan sosiokultural di desa

amat menyedihkan dan mesti diangkat ke taraf yang lebih baik. Sedikit gambaran

tentang dampak negatif yang dialami masyarakat sekitar akibat peralihan lahan

pertanian menjadi industri di daerah tersebut:

1. Masalah pada aspek ekonomi yang disebabkan alih fungsi lahan sawah menjadi

sarana industri pabrik, tanpa mereka sadari hal ini akan berdampak pada

penghasilan pendapatan ekonomi mereka dalam waktu jangka panjang. Kerugian

akibat alih fungsi lahan pertanian menyebabkan kapasitas produksi pangan

masyarakat menjadi menurun. Ketersediaan pangan sendiri merupakan salah satu

penentu keberlangsungan kehidupan masyarakat di desa ini, jika lahan pertanian

yang dimiliki semakin habis, maka ancaman krisis pangan akan mulai terjadi.

Padahal jika dilihat secara luas lahan sawah memiliki manfaat cukup penting

7

8

diantaranya jika dilihat secara aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan juga aspek

lingkungan.

2. Masalah kesehatan yang terjadi peningkatan polusi udara, adanya dampak

limbah yang diakibatkan pabrik. menyebabkan banyaknya debu masyarakat

terganggu, adanya kebisingan akibat aktivitas pabrik akan berdampak pula pada

kehidupan sehari-hari masyarakat disekitar desa Dradah. Adanya kerusakan

saluran irigasi akibat pendirian bangunan di atas lahan yang awalnya merupakan

lahan pertanian. Alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan dan sebagian besar

lahan sawah yang berahli fungsi tersebut justru yang hasil produktivitasnya

termasuk pada kategori tinggi. Lahan yang beririgasi tekhnis dimana penunjang

pengembangan produksinya yang sudah maju. Namun ada juga sebagian dari

masyarakat yang terpaksa menjual lahan sawahnya. Karena mereka tidak

memiliki pilihan lain selain menjualnya ke pihak industri dengan keuntungan

yang banyak dalam waktu cepat.8

3. Masalah sosial yang dialami oleh masyarakat desa ini, mereka

sekarang cenderung kurang ramah, tidak seperti biasannya saling bertegur sapa

satu sama lain. Saat ini mereka lebih individualis, serta berkurangnya minat

generasi muda di desa untuk bekerja di persawahan sebagai penerus petani di

lahan milik orang tuanya sendiri. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi di

masyarakat serta masalah tentang kenakalan remaja. Karena sebagian masyarakat

desa tidak kuat bekerja sebagai buruh pabrik, menurut mereka waktu kerja

menjadi buruh yang terlalu padat. Sehingga memutuskan untuk keluar dari pabrik,

karena banyak dari masyarakat setempat yang berhenti kerja dari pabrik, saat ini

8

9

kebanyakan buruh pabrik bukan warga asli masyarakat desa tersebut. Masyarakat

setempat khawatir mereka membawa pengaruh yang kurang baik terhadap

masyarakat desa dilihat dari cara berpakaian dan gaya hidup mereka sehari-hari.9

Lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat luas terkait dengan manfaat

langsung, manfaat tidak langsung dan manfaat bawaan. Manfaat langsung

berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja,

penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Sarana penumbuhan

rasa kebersamaan atau gotong royong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional,

sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung

terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Manfaat

bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk

mempertahankan keragaman hayati.10

Jika dilihat dalam teori Struktural telah menyebutkan bahwa asumsi utama

teori ini terfokus pada peran manusia sebagai aktor utama dalam pembangunan.

Teori ini berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dan gejala sosial dengan

mencari faktor-faktor lingkungan material yang menyebabkan. Prilaku sosial

manusia dalam bentuk apapun, dilihat oleh teori ini tidak berdiri sendiri namun

terkait dan terpengaruhi oleh faktor eksternal di luar dari manusia itu sendiri.

Lingkungan material yang dapat mempengaruhi tindakan manusia tersebut

adalah organisasi masyarakat. Sitem imbalan dan pengumpulan, perubahan

9

Wawancara dengan Lek Mat, di lahan pertanian miliknya, tanggal 13 Januari 2015. Pukul 10.00 Wib.

10

10

teknologi, dan lingkungan fisik di sekeliling manusia. Faktor-faktor itulah yang

dapat mempengaruhi tindakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.11

Saat ini masalah yang dialami pada sebagian masyarakat di Desa Dradah

dalam menyikapi persoalan penjualahan lahan pertanian miliknya. sebagian

masyarakat mengaku bahwa mereka sadar untuk menjual lahannya ke pihak

industri. Hal itu menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menjual lahan

pertanian salah satu alasanya karena lahan yang mereka miliki kurang produktif.

Hal ini merupakan salah satu penyebab mereka mengambil keputusan seperti itu.

Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang merasa mereka sering di iming-imingi

dengan jumlah uang ganti rugi yang cukup banyak. Bahkan dua kali lipat dari

jumlah penjualan lahan pertanian biasanya, disisi lain makelar merupakan

tetangga dekat dari masyarakat sekitar. Yang mana setiap hari dia selalu

memberikan berbagai pendapat positif mengenai akan dibangunya industri di

daerah mereka.12

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Irawan yang di kutip dari Jurnal

PMIS-UNTAN PSS 2012. Menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan di Pulau

Jawa Timur (56 ribu ha per tahun). Yakni sebesar 58,68 % alih fungsi lahan sawah

tersebut ditujukan untuk kegiatan nonpertanian. Sisanya digunakan untuk kegiatan

bukan sawah. Alih fungsi lahan sebagian besar untuk kegiatan sarana publik. Dari

hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan bahwasanya saat ini jumlah ahli fungsi

lahan sulit untuk dihindari, karena banyak dari oknum tertentu yang

11

Mansour Fakih, Runtuhnya Pembangunan dan Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hal.109-114.

12

11

berkepentingan lebih senag memanfaatkan lahan pertanian itu sendiri. Sedangkan

jenis lahan pertanian memang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah.13

Berdasarkan penelitian diatas, hal ini sama seperti yang terjadi di Desa

Dradah Kecamatan Kedungpring Lamongan. Saat ini jumlah lahan pertanian

semakin berkurang jumlahnya dikarenakan banyak lahan pertanian milik

masyarakat dialih fungsikan sebagai industri pabrik. Tanpa mereka sadari dengan

menjual lahan yang dia miliki bisa mendapatkan keuntungan secara cepat dalam

hal kesejahteraan materi.

B. Fokus Pendampingan

Fokus pendampingan ini adalah:

1. Mengajak masyarakat dalam menyikapi imdustrialisasi sekaligus mencari

alternatif pekerjaan selain pertanian.

C. Stakeholders (Pihak-Pihak Yang Terkait)

Dalam melancarkan riset pendampingan ini, peneliti membutuhkan

stakeholder ataupun pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah:

1. Perangkat Desa Dradah

Dalam proses riset pendampingan ini perangkat desa sangat berperan penting.

Karena tanpa perizinan dan persetujuan dari kepala desa dan perangkatnya peneliti

tidak akan mungkin bisa terjun langsung ditengah masyarakat dan melakukan riset

pendampingan.

13

12

Selain itu perangkat desa juga berperan penting dalam mengorganisir masyarakat

desa setempat, dan masyarakat akan lebih mudah terorganisir di karenakan ada

dukungan dan kepedulian perangkat desa terhadap masyarakat desa tersebut.

2. Masyarakat Desa Dradah

Masyarakat desa Dradah ini merupakan pihak yang akan melancarkan kegiatan

dari riset aksi ini. Karena peneliti akan mengetahui berbagai informasi, keluhan, serta

harapan dan juga masalah yaitu dari para masyarakat sewaktu proses pendampingan

ini berlangsung di desa.

3. Masyarakat Petani

Dalam hal ini masyarakat petani merupakan mereka yang telah terlanjur

menjual lahan sawahnya, menginginkan sebuah upaya dalam pemanfaatan uang ganti

rugi agar berguna dan dapat menambah pendapatan ekonomi mereka.

4. Karang taruna

Merupakan pemuda organisasi desa Dradah yang ikut serta dalam perubahan

kesejahteraan desa mereka, dalam hal ini organisasi sangat berperan penting.

5. Pihak Industri pabrik

Merupakan oknum yang membeli lahan sawah milik masyarakat dengan di

iming-imingi upah dan tawaran kerja sebagai buruh di industri pabrik mereka.

6. Makelar Tanah

Merupakan agen pembeli digunakan secara luas dibeberapa pihak industri.

13

D. Agenda Pelaksanaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan dibutuhkan adanya jadwal pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan operasional diperlukan untuk memudahkan dan melancarkan

kegiatan-kegiatan tersebut. Disusun secara terstruktur dan sesuia dengan situasi kondisi sekitar.

Berikut merupakan susunan perencanaan kegiatan yang akan di lakukan salam

proses pendampingan.

No Kegiatan Bulan

Maret April Mei Juni Juli

1. Observasi Lapangan √

2. Mengurus Perizinan √

3. Pembuatan Proposal √

4. Melakukan

Pendampingan

Secara bertahap

a.Inkulturasi √ √ √ √

b.Penggalihan data

bersama masyarakat. √ √ √

c.Merumuskan masalah

dan asset dengan

14

masyarakat

d.Merencanakan

Program Aksi

√

e.Melaksanakan Program

Aksi

√ √ √

f.Evaluasi Program Aksi √ √

5. Pelaporan √ √

E.Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian, yang dibahas dalam laporan antara lain:

1. BAB I

Pada bab pertama, yang dibahas dalam penelitian adalah pendahuluan.

Pendahuluan tersebut berisi realitas problematika, fokus pendampingan, Stakeholder

(pihak-pihak yang terkait atau dilibatkan), agenda pendampingan, serta sistematika

pembahasan. Realitas problematika berisi gambaran masalah yang terjadi secara

nyata yang ada di masyarakat Desa Dradah. Fokus pendampingan berisi rumusan

masalah tentang pendampingan terhadap masyarakat Desa Dradah dalam

mengurangi adanya industrialisasi.

Stakeholder (pihak-pihak yang terkait atau dilibatkan) berisi siapa saja yang

ikut serta terlibat dalam proses pendampingan yang dilakukan di lapangan. Agenda

pendampingan berisi agenda dalam melakukan proses pendampingan bersama

15

dapat dilakukan secara terstruktur. Sistematika pembahasan berisi struktur laporan

yang dilaporkan setelah proses pendampingan dilakukan.

2. BAB II

Bab kedua ini berisi tinjauan pustaka yaitu berisi teori-teori yang berkaitan

dengan pembahasan dalam pendampingan. Tinjauan pustaka ini berisi teori-teori.

Dengan adanya teori yang dikaji dalam laporan pendampingan, maka ada landasan

yang dijadikan dasar dalam proses pendampingan.

3. BAB III

Pada bab ketiga ini berisi metode dan strategi pendampingan. Metode

pendampingan berisi metode dalam cara kerja PAR, berisi teknik PAR dengan

menggunakan PRA, cara kerja PRA serta teknik-tekniknya. Sedangkan strategi

pendampingan berisi strategi dalam melakukan pendampingan yang dilakukan di

Desa Dradah.

4. BAB IV

Bab keempat berisi profil lokasi pendampingan. Profil lokasi pendampingan

berisi profil lokasi mengenai letak geografi Desa Dradah, demografi, kondisi

ekonomi, pendidikan, agama dan budaya, kesehatan, serta pembangunan di Desa

Dradah. Letak geografi berisi gambaran letak Desa Dradah. Demografi berisi

keadaan masyarakat Desa Dradah seperti jumlah masyarakat, jumlah KK, dan

sebagainya. Kondisi ekonomi berisi perekonomian masyarakat Desa Dradah.

Pendidikan berisi sekolahan di Desa Dradah serta tingkat pendidikan yang

didapatkan masyarakat Desa Dradah. Agama dan budaya berisi kegiatan keagamaan

16

Kesehatan berisi tingkat kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada, Sedangkan

pembangunan berisi bangunan yang pernah dibangun baik oleh masyarakat sendiri

maupun pemerintah.

5. BAB V

Bab kelima berisi dinamika proses pendampingan. Dinamika proses

pendampingan berisi pendampingan yang dilakukan di lapangan. Yang dilakukan

dari awal hingga aksi yang dilakukan di lapangan, berisi data-data lapangan yang

didapatkan. Isi dari dinamika proses pendampingan meliputi proses inkulturasi

bersama masyarakat Desa Dradah, identifikasi masalah bersama masyarakat, analisis

masalah Desa Dradah, perencanaan aksi, serta proses aksi perubahan di Desa

Dradah.

6. BAB VI

Bab keenam berisi refleksi teoritis. Refleksi teoritis berisi hasil

pendampingan yang dikaitkan dengan teori yang digunakan, serta analisis

kendala-kendala dalam bentuk simpulan sebagai proses pembelajaran bagi peneliti.

7. BAB VII

Pada bab ketujuh berisi penutup yakni simpulan dari laporan yang telah

dikerjakan. Simpulan berisi jawaban dari fokus pendampingan serta berisi proses

yang dilakukan dalam pendampingan dan hasil dari pendampingan.

8. Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan dalam melengkapi

17

9. Lampiran

Bab II

TEORI DAN KONSEP PEMBERDAYAAN

A. Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural memusatkan perhatiannya pada mekanisme

perubahan yang memungkinkan perekonomian masyarakat terbelakang diubah

struktur perekonomiannya dari pertanian tradisional kearah perekonomian modern

yang didominasi oleh sektor manufaktur dan jasa. Perekonomian terdiri dari dua

sektor yaitu sektor pertanian tradisional dan sektor industri modern. Sektor pertanian

tradisional merupakan sektor yang kelebihan tenaga kerja, yaitu suatu situasi yang

memungkinkan penguranagan tenaga kerja di sektor pertanian tanpa mengurangi

keluarannya.1

Proses pembangunan yang dilaksanakan guna mendapatkan bentuk perubahan

sosial yang tepat adalah suatu upaya yang menentukan konsep penentuan nasib suatu

daerah. Masyarakat dengan pembangunan butuh penentuan nasib sendiri, kebutuhan

dasar manusia, kelangsungan hidup dan pembangunan berdasarkan pertimbangan lain

yang bersifat lokal. Pembangunan haruslah merupakan proses yang didalamnya

mencakup suatu proses yang memiliki kesamaan tertentu.2

Menurut teori struktural masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur

yang terdiri dari banyak lembaga, dari masing-masing lembaga memiliki fungsi

sendiri-sendiri. Struktur yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik

masyarakat modern maupun masyakat lainya. Lembaga sosial wajib menjaga tatanan

sosial sebagaimana mestinya.3

1

Rislima F.Sitompul, Merancang Model Pengembangan Masyarakat Desa, (Jakarta: LIPI Press, 2009), hal. 11.

2

Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi kasus Indonesia. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 268.

3

19

Sedikit gambaran tentang dampak negatif dan positif yang dialami masyarakat

sekitar akibat peralihan lahan pertanian menjadi industri di daerah tersebut:

a. Masalah pada aspek ekonomi yang disebabkan alih fungsi lahan sawah menjadi

sarana industri pabrik. Tanpa mereka sadari hal ini akan berdampak pada penghasilan

pendapatan ekonomi mereka dalam waktu jangka panjang. Kerugian akibat alih

fungsi lahan pertanian menyebabkan kapasitas produksi pangan masyarakat menjadi

menurun. Ketersediaan pangan sendiri merupakan salah satu penentu

keberlangsungan kehidupan masyarakat di desa ini, jika lahan pertanian yang dimiliki

semakin habis, maka ancaman krisis pangan akan mulai terjadi.

Padahal jika dilihat secara luas, lahan sawah memiliki manfaat cukup penting

diantaranya jika dilihat secara aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan juga aspek

lingkungan. Kenyataan yang terjadi saat ini setelah ada dan sebelum adanya pabrik di

desa tersebut, sebagian masyarakatnya ada yang merasa dirugikan namun ada juga

yang merasa diuntungkan, karena ada sebagian dari mereka yang mencoba pada

bidang wirausaha. Seperti membuka kos-kosan, warung makan, bahkan bengkel

sepeda motor tepat di depan pabrik tersebut. Mereka menginginkan adanya pihak

terkait yang mampu memberikan mereka pemahaman tentang pentingnya lahan

pertanian bagi jangka panjang.

b. Masalah kesehatan yang terjadi peningkatan polusi udara, adanya dampak limbah

yang diakibatkan pabrik. menyebabkan banyaknya debu masyarakat terganggu,

adanya kebisingan akibat aktivitas pabrik akan berdampak pula pada kehidupan

sehari-hari masyarakat disekitar desa Dradah. Adanya kerusakan saluran irigasi

akibat pendirian bangunan di atas lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian.

Alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan dan sebagian besar lahan sawah yang

20

tinggi. Lahan yang beririgasi tekhnis dimana penunjang pengembangan produksinya

yang sudah maju. Namun ada juga sebagian dari masyarakat yang terpaksa menjual

lahan sawahnya. Karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjualnya ke

pihak industri dengan keuntungan yang banyak dalam waktu cepat.4

c. Masalah sosial yang dialami oleh masyarakat desa ini, mereka sekarang cenderung

kurang ramah, tidak seperti biasannya saling bertegur sapa satu sama lain. Saat ini

mereka lebih individualis, serta berkurangnya minat generasi muda di desa untuk

bekerja di persawahan sebagai penerus petani di lahan milik orang tuanya sendiri.

Adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat serta masalah tentang

kenakalan remaja. Karena sebagian masyarakat desa tidak kuat bekerja sebagai buruh

pabrik, menurut mereka waktu kerja menjadi buruh yang terlalu padat.

Sehingga memutuskan untuk keluar dari pabrik, karena banyak dari masyarakat

setempat yang berhenti kerja dari pabrik. Saat ini kebanyakan buruh pabrik bukan

warga asli masyarakat desa tersebut. Masyarakat setempat khawatir mereka membawa

pengaruh yang kurang baik terhadap masyarakat desa dilihat dari cara berpakaian dan

gaya hidup mereka sehari-hari.5

Lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat luas terkait dengan manfaat

langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung

berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja,

penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Sarana penumbuhan rasa

kebersamaan atau gotong royong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana

pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan

fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Manfaat bawaan terkait

4

Wawancara dengan Mbah Kastam, tanggal 12 Januari 2015. Pukul 13.30.

5

21

dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan

keragaman hayati.6

Teori struktural menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat

berdasarkan berbagai asumsi yaitu:

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari

berbagai bagian yang saling berinteraksi.

2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal

balik.

3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu

banyak merubah system sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di

masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan. Tetapi

ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan.

5. Perubahan-perubahan akan berjalan secara perlahan sebagai suatu proses adaptasi

dan penyesuaian.

6. Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya

diferensiasi dan inovasi.7

Perhatian utama dari model ini adalah terjadinya proses pengalihan tenaga kerja

dan pertumbuhan keluaran serta kesempatan kerja di sektor modern. Dimungkinkan

karena adanya perluasan keluaran pada sektor tersebut. Adapun kecepatan terjadinya

perluasan di tentukan oleh tingkat investasi dan modal disektor industri modern.

Pola pembangunan tersebut memusatkan perhatianya pada proses mengubah

secara bertahap struktur ekonomi dari perekonomian tradisional kearah perekonomian

6

Nawawi Ismail, Manajemen Konflik Industrial, (Bandung: Pustaka VIV Grafika. 2007). hal 122.

7

22

modern. Dalam hubunganya dengan perubahan penggunaan faktor produksi, tampak

adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Beberapa deskripsi tentang pembangunan desa sangat kita perlukan untuk

memperoleh sedikit gambaran tentang adanya masalah tersebut. Tujuan yang lebih dari

itu diantarannya kita dapat mencoba melihat pendapat-pendapat orang yang mendahului

tindakan-tindakannya dan dapat memahami sampai batas-batas tertentu, dasar-dasar

pertimbangan dan motif-motif yang menggerakkan orang-orang yang telah

bersangkutan.8

Cara orang melaksanakan pembangunan desa sangat beranekragama, ada yang

diselenggarakan pleh pemerintah, ada yang dari lembaga sosial lain, ada rencana jangka

panjang dan pendek, ada juga yang mendekati masalah ini dari berbagai segi dan

seterusnya. Walaupun variasi empirisnya sangat banyak dan berlainan, tetapi ada

motif-motif hakiki yang bersamaan, yakni keadaan sosiokultural di desa amat menyedihkan dan

mesti diangkat ke taraf yang lebih baik.

Pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial (sosial plan) yang

dilakukan oleh perencana pembangunan. Untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya

dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya, ukuran pencapaian

hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara

objektif diantaranya9:

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi

masyaraka. Pembangunan akan berhasil, dengan indikator bahwa pertumbuhan

8

Rislima F.Sitompul, Merancang Model Pengembangan Masyarakat Desa, (Jakarta: LIPI Press, 2009), hal. 18-19.

9

23

ekonomi masyarakat cukup tinggi, diukur dari produktivitas masyarakat daerah

disetiap tahun.

2. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu daerah. Ukuran yang

dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya

ketimpangan pembagaian pendapatan masyarakat. Pembangunan yang berhasil adalah

yang produktivitasnya tinggi, penduduknya makmur dan sejahtera secara relatif.

3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, dengan

menggunakan tolak ukur PQLI (physical quality of life index) yang berasal dari 3

indikator meliputi angka rata harapan yaitu angka rata jumlah kematian bayi, angka

rata prosentasi buta, dan melek huruf.

4. Kerusakan lingkungan harus diperhatikan yang tinggi produktivitasnya, karena berada

pada sebuah proses pemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivits

yang tinggi tidak memperdulikan dampak lingkungan. Lingkungan semakin merusak,

sumber daya terkuras hebat, padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya

lebih lambat dibandingkan dengan proses pengerusakan alam.

Pabrik-pabrik memang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi

mereka juga menghasilkan limbah kimia yang merusak alam sekitarnya.

Pembangunan ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai, akibatnya

pembangunan ini tidak berkelanjutan atau tidak sustainable.

5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesenimbangan.

Pembangunan yang sedang berlangsung seringkali menghasilkan kondisi

24

orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas

akan mendatangkan kerawanan bagi Negara.10

Pada masa Augest Comte, sebagaimana dikutip dalam buku karangan Agus

Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia tahun

2002. Dinamika sosial (perubahan sosial) yang paling menonjol adalah upaya

mengganti gagasan-gagasan lama dengan konsep-konsep positif dalam ilmiah yang

merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan perubahan sosial

ada pada dinamika structural (sosial dynamic), yaitu perubahan atau issu perubahan

sosial yang meliputi bagaimana kecepatanya, arahanya, bentuknya, agenya (perantara)

serta hambatan-hambatanya. Perubahan akan mencakup suatu sistem sosial, dalam

bentuk organisasi sosial yang ada dimasyarakat, perubahan dapat terjadi dengan

lambat, sedang atau keras tergantung situasi (fisik, buatan atau sosial) yang

mempengaruhinya.11

Menurut Durkhiem sebagaimana dikutip dalam buku karangan Agus Salim,

Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia tahun 2002.

perkembangan kondisi masyarakat meliputi banyak perubahan-perubahan maka yang

terjadi pada berbagai komponen masyarakat. Suatu perubahan yang sangat penting

menyangkut suatu proses urutan dari pertambahan kepadatan penduduk yang di

sebabkan oleh meningkatnya interaksi dan komunikasi, yang mengakibatkan semakin

meningkatnya acuan pokok yang sama, yang tergantung pada taraf perkembangan

masyarakat pada tingkat awalnya.12

10

Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia . (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 2002), hal.264-266.

11

Ibid, hal. 10-11. 12

25

Hal itu membawa akibat pada pekerjaan-pekerjaan yang diferensial dalam

masyarakat modern atau adanya kegiatan terpisah yang dilakukan

kelompok-kelompok yang otonom. Misalnya, kalau pada suatu masyarakat pekerjaan berburu

yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu maka pembagian kerja bertambah

pengkhususanya.

Pembagian kerja sebagai dasar untuk mengadakan klasifikasi masyarakat,

sesuai dengan taraf perkembangannya. Akan tetapi, cenderung mempergunakan dua

taraf klasifikasi, yaitu yang sederhana dan yang kompleks. masyarakat-masyarakat

yang berada di tengah, tipe pembagian kerja tersebut dihubungkan dengan

tipe-tipe solidaritas. Artinya, masyarakat-masyarakat sederhana dan komppleks kesatuan

dan ketuhannya di pertahankan melalui berbagai cara.13

Apabila dalam pembagian kerja terdapat sedikit deferensiasi, maka solidaritas

didasarkan pada homogenitas. Artinya, warga masyarakat sebenarnya sejenis atau

sama, dengan perkataan lain warga-warga masyarakat mempunyai cita-cita dan

nilai-nilai yang sama, Kepribadian dari masing-masing pencerminan masyarakat. Adapun

gambaran tentang pengaruh kehadiran perusahan di tengah masyarakat, dan Faktor

jasmaniah yang dapat mempengaruhi masyarakat menerima hadirnya industri.

a. Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat

Setiap kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat secara

langsung ataupun tidak pasti membawa pengaruh terhadap kehidupan jasmaniah dan

rohaniah. Diakui bahwa dalam banyak hal setiap kejadian yang terjadi dalam suatu

perusahaan akan dirasakan oleh masyarakat di mana perusahaan itu berada. Sebagai

contoh misalnya, sebuah desa yang perkembangannya tergantung pada satu

13

26

perusahaan saja maka keadaan perusahaan tersebut jelas akan ikut menentukan

perkembangan desa tersebut.

Sebuah pabrik yang dibangun di suatu daerah perindustrian yang baru, hal ini

akan segera menyangkut jumlah perimbangan dan pembagian tenaga kerja yang ada

di daerah tersebut. Dan selanjutnya apabila ternyata daerah perindustrian yang baru

ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, maka daerah tersebut akan

menjadi pusat perindustrian dan segera akan mengambil ahli semua aktivitas kerja

yang sementara itu telah berlangsung di daerah sekitarnya.14

Proses perkembangan daerah perindustrian yang baru seperti ini akan

membawa berbagai akibat yang negatif, antara lain akan terjadi sebuah stagnasi

produksi yang disebabkan oleh pindahnya para karyawan ke daerah industri yang baru

tadi. Juga dapat terjadi polusi udara di daerah tersebut.

b. Faktor jasmaniah yang dapat mempengaruhi masyarakat menerima hadirnya

industri.

Pada suatu perusahaan di mana telah terjadi terapan tekhnologi modern

dibarengi dengan adanya para usahawan yang bermodal besar, merupakan fakta

bahwa unsur-unsur tersebut membawa pengaruh yang sangat efektif terhadap

masyarakat yang bersangkutan, baik terhadap nilai dan norma-norma yang sifatnya

spiritual atau jasmaniah.

Perusahaan dengan segala perlengkapannya, bermaksud melayani masyarakat.

Namun demikian janganlah dilupakan bahwa saat bersamaan masyarakat

bersangkutan juga harus menjadi sumber kekuatan perusahaan mereka. unsur-unsur

14

27

perusahaan yang mampu mempengaruhi masyarakat tadi antara lain: Beraneka

macam usaha perusahaan yang dating dari kelompok-kelompok yang berkepentingan

dalam perusahaan, guna mempengaruhi masyarakat.

Pengaruh ini dibawakan melalui perilaku dan penampilannya dalam

masyarakat. Serta pengalaman kerja lainnya termasuk terapan tekhnologi modern dan

kondisi material perusahaan yang makin memadai.

Unsur-unsur inilah yang merupakan nilai tersendiri yang memegang peran

penting terhadap perkembangan dan pembinaan masyarakat. Selanjutnya terapan

tekhnologi modern itu sendiri secara langsung membawa pengaruh psikologis

terhadap masyarakat. Serta pengaruh psikologis tersebut dapat dirasakan oleh

masyarakat. Misalnya banyak anggota masyarakat yang dijangkiti penyakit yang biasa

disebut industrial dermatitis. Di kalangan masyarakat luas terjadi disintegrasi sosial

yang tak dapat dihindarkan lagi.15

Hadirnya suatu perusahaan yang dilengkapi dengan para usahawan dan

pedagang besar lainnya akan membawa pengaruh sosiologis di mana undang-undang

pemerintah akan di goyahkan oleh kepentingan si modal besar ini. Faktor lain yang

bisa mempengaruhi masyarakat ialah status dengan cara kerja perusahaan yang

bersangkutan.

Pengertian Masyarakat di sini ialah sebuah community, yaitu suatu kelompok

manusia yang hidup dan bertempat tinggal bersama melalui organisasi-organisasi

yang ada. Mereka bersama berjuang guna pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

sedangkan secara geografis lokasi mereka tetap dengan penduduk yang

berkelompok-kelompok. Kelompok yang satu saling bergantungan terhadap kelompok yang lain.

15

28

Sedangkan society dalam hal ini diartikan sebagai suatu masyarakat dari suatu

generasi serta suatu penampungan dari pada kekuasaan yang ada sehingga hubungan

antara masyarakat dan pemerintahan dengan hubungan antara ekonomi dan

perusahaan.16

Keberadaan lahan pertanian memberi manfaat yang sangat luas secara

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, hilangnya lahan pertanian akibat

dikonversi ke penggunaan nonpertanian akan mengurangi manfaat tersebut.

Berkurangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke penggunaan nonpertanian akan

menimbulkan dampak negatif yang sangat luas pada berbagai aspek pembangunan.

A. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian 1. Pengertian Lahan Pertanian

Lahan Pertanian merupakan barang publik karena selain memberikan manfaat

yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga dapat memberikan manfaat yang bersifat

sosial. Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian saat ini cenderung terus meningkat

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian.

Sehingga alih fungsi lahan sulit dihindari akibat kecenderungan tersebut.

Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan atas,

penggunaan lahan semusim, tahunan dan juga permanen. Penggunaan lahan tanam

semusim diutamakan untuk tanaman musiman yang dalam polanya dapat dengan rotasi

atau tumpang sari dan panen dilakukan setiap musim dan periode biasanya kurang dari

setahun. Penggunaan lahan tanaman tahunan merupakan penggunaan tanaman jangka

panjang yang pergiliranya dilakukan setelah hasil tanam tersebut secara ekonomi tidak

produktif lagi, seperti pada tanaman perkebunan. Penggunaan lahan permanen diarahkan

16

29

pada lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian, seperti hutan, daerah konservasi,

perkotaan, desa dan sarananya, lapangan terbang, dan pelabuhan.

2. Manfaat Lahan Pertanian

Sifat-sifat penggunaan lahan mencakup data atau asumsi yang berkaitan dengan

aspek hasil, orientasi pasar, intensitas modal, buruh, sumber, tenaga, pengetahuan

tekhnologi penggunaan lahan, kebutuhan infrastruktur, ukuran dan bentuk penguasaan

lahan, pemilikan lahan dan tingkat pendapatan perunit produksi atau unit areal. Tipe

penggunaan lahan menurut sistem dan modelnya dibedakan atas dua macam yaitu

multiple dan compound.17

a. Multiple : tipe penggunaan lahan yang tergolong multiple terdiri lebih dari satu

jenis penggunaan (komoditas) yang diusahakan secara serentak pada suatu areal

yang sama dari sebidang lahan. Setiap penggunaan memerlukan masukan dan

kebutuhan, serta memberikan hasil tersendiri. Sebagai contoh: tomat ditanam

bersaaman dengan Lombok di areal yang sama pada sebidang lahan.

b. Compound: tipe penggunaan lahan yang tergolong compound terdiri lebih dari

satu jenis penggunaan (komoditas) yang diusahakan pada areal-areal dari sebidang

lahan yang untuk tujuan evaluasi diberlakukan sebagai unit tunggal. Perbedaan

jenis penggunaan bisa terjadi pada suatu urutan waktu, dalam hal ini ditanam

secara rotasi atau serentak, tetapi pada areal yang berbeda pada sebidang lahan

yang dikelola dalam unit organisasi yang sama. Sebagai contoh suatu lahan

persawahan yang besar secara terpisah(satu blok/petak).

3. Dampak Kerusakan Lahan Pertanian

17

30

Banyak faktor yang dapat merusak lahan pertanian, penyebab kerusakanya

ialah makin menigkatnya pertambahan penduduk, serta perkembangaan ekonomi

dan industri yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Secara

garis besar, penyebab kerusakan lahan disebabkan 2 hal, yaitu:

1. lahan mempunyai potensi untuk kerusakan,

2. manusia, dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tidak tepat.

Kerusakan lahan pertanian adalah perubahan langsung atau tidak langsung

terhadap sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lahan tidak dapat lagi

berfungsi secara optimal dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.18

4. Permasalahan Fungsi Lahan Pertanian

Berikut beberapa permasalan yang terjadi akibat alih fungsi lahan diantaranya:

a. Jumlah lahan pertanian sebagian berkurang karena adanya ahli fungsi lahan pertanian

di desa ini. Adanya sebagian perubahan atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya

semula (seperti yang direncanakan). Beralih fungsi menjadi fungsi bangunan lain

yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi dari lahan itu

sendiri. Terdapat faktor-faktor secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi

kebutuhan industri yang makin bertambah jumlahnya dalam penguasaan lahan

pertanian.

b. Keluarga menjadi pengangguran karena kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan

yang disebabkan karena sebagian dari mereka yang menjual lahan pertanian usianya

sudah tidak muda lagi. Sehingga tidak bisa melamar kerja di industri pabrik.

ketidakpuasan terhadap situasi saat ini karena ada keinginan untuk situasi yang lain.

18

31

Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang bisa dan yang seharusnya bisa

ada atau dimiliki mereka. seperti bangunan rumah yang bagus, dan kendaraan yang

layak. Adanya tekanan dari luar, contohnya makelar tanah yang mengiming-imingi

seperti keharusan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang lain. Kebutuhan dari

dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya kelayakan hidup,

produktivitas, dan lain-lain

c. Dampak dari limbah industri menyebabkan banyak polusi udara dan juga

pembuangan limbah pabrik yang sembarangan akan berdampak pada kesehatan

masyarakat sekitar. Pencemaran lingkungan karena irigasi yang terkontaminasi zat

kimia yang berasal dari limbah pabrik. Serta polusi udara menyebabkan udara berbau

tidak sedap yang dapat mengganggu pernafasan masyarakat. Menyebabkan angka

kesehatan masyarakat menurun.

d. Hadirnya Budaya luar merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi dilihat dari

aspek sosial budaya antara lain terjadinya tekanan budaya oleh kaum pendatang

terhadap penduduk setempat dan pergeseran nilai-nilai moral masyarakat.

e. Lunturnya keharmonisan antar masyarakat petani sebagai suatu perubahan dari

gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat desa. Seperti berkurangnya minat gotong

royong antar masyarakat, mementingkan diri sendiri, kurangnya tegur sapa. Hal

seperti ini dapat menyebabkan bersifat mereka lebih individual.

5. Tergusurnya Petani Secara Terstruktur

Ancaman alih fungsi lahan yang terjadi di daerah mereka menjadi pendorong

masyarakat petani pada awalnya melakukan upaya penolakan. Agar lahan pertanian

mereka tidak begitu saja dibeli oleh pihak industri.

Akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu, dan upah ganti rugi cukup

32

Merupakan pihak pelancar bagi pihak industri untuk mendapatkan penjualan

lahan petanian yang diinginkan tersebut.

Hal ini yang menyebabkan lambat laun sebagian masyarakat mulai

menjual lahan pertanian miliknya. Tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi

dikemudian harinya. Keikutsertaan pemerintah desa sebenarnya sangat

diperlukan, harus ada pendidikan tentang pentingnya lahan pertanian bagi

keberlangsungan masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat mengerti dan

mengurangi maraknya industrialisasi di daerah mereka.

Setelah ada sebuah musyawarah antara masyarakat petani di temukan

sebuah pemecahan masalah. Yang mana difokuskan pada masyarakat yang sudah

terlanjur menjual lahanya, yaitu bagaimana cara mereka bertahan dengan jumlah

uang ganti rugi yang akan habis dengan waktu cepat bila tidak digunakan untuk

peluang di bidang wirusaha.19

Biasanya sebagian masyarakat desa menggunakan uang penjualan lahanya

untuk bangun rumah, membeli kendaraan baru, dan juga menyekolahkan

anaknya, hal ini yang menyebabkan uang yang mereka dapatkan akan habis

dengan waktu cepat.

Saat ini lahan yang sudah terlanjur dijual oleh pihak industri, oleh sebagian

masyarakatnya dibagun kos-kosan, warung makan, bengkel dan bangunan

wirausaha lainya. Hal ini bertujuan agar perekonomian masyarakat masih terus

berjalan walaupun sebagian lahanya telah beralih fungsi ke industri.

Sedikit gambaran tentang dampak negatif dan positif yang dialami

masyarakat sekitar akibat peralihan lahan pertanian menjadi industri di daerah

tersebut. Masalah pada aspek ekonomi yang disebabkan alih fungsi lahan sawah

19

33

menjadi sarana industri pabrik. Tanpa mereka sadari hal ini akan berdampak pada

penghasilan pendapatan ekonomi mereka dalam waktu jangka panjang. Di

Kesehatannya akan terjadi peningkatan polusi udara, adanya dampak limbah

yang diakibatkan pabrik. menyebabkan banyaknya debu masyarakat terganggu,

adanya kebisingan akibat aktivitas pabrik akan berdampak pula pada kehidupan

sehari-hari masyarakat disekitar desa Dradah. Adanya kerusakan saluran irigasi

akibat pendirian bangunan di atas lahan yang awalnya merupakan lahan

pertanian.20

Pada masalah sosial yang dialami oleh masyarakat desa ini, mereka sekarang

cenderung kurang ramah, tidak seperti biasannya saling bertegur sapa satu sama

lain. Saat ini mereka lebih individualis, serta berkurangnya minat generasi muda

di desa untuk bekerja di persawahan sebagai penerus petani di lahan milik orang

tuanya sendiri.21

Lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat luas terkait dengan manfaat

langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung

berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja,

penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Sarana penumbuhan

rasa kebersamaan atau gotong royong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional,

sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung

terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Manfaat

bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk

mempertahankan keragaman hayati.22

20

Wawancara dengan Mbah Kastam, tanggal 12 April 2015. Pukul 13.30.

21

Wawancara dengan Lek Mat, di lahan pertanian miliknya, tanggal 13 April 2015. Pukul 10.00 Wib.

22

34

A. Konsep Dakwah Pengembangan Masyarakat

1. Dakwah Bil-hal Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dakwah Bil-hal disebut juga dakwah pembangunan. Dakwah Bil-hal

merupakan kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat, baik rohani maupun jasmani.

Kegiatan dakwah Bil-hal telah banyak dilakukan oleh berbagai organisasi dan

lembaga Islam.

Setiap kegiatan dakwah yang bercorak sosial, ekonomi, pendidikan, dan

kesejahteraan sosial, serta peningkatan taraf hidup umat untuk mencapai

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin merupakan dakwah Bil-hal

atau dakwah pembangunan.23

Pola pengabdian para akademisi muslim kepada masyarakat biasa dikenal

dengan istilah pemberdayaan, yaitu suatu usaha untuk mengangkat kesejahteraan

masyarakat dengan cara pengenalan dan penggunaan segenap potensi yang telah ada

dalam diri masyarakat. Fasilitator nantinya yang bertugas sebagai pemberdaya

masyarakat. Fasilitator berfungsi sebagai jembatan penghubung, mitra, dan bebas dari

kepentingan kekuasaan. Dakwah Islam juga dituntut untuk mendorong timbulnya etos

kerja yang tinggi di kalangan masyarakat bawah.

Dalam bahasa Weber pada yang dikutip dalam Moh. Ali Aziz, dkk. ed., etos

kerja ini disebut aksi sosial. Jika etos kerja dilandasi kepentingan misi Islami, maka

aksi akan menjadi aksi keagamaan yang sebenarnya. Fungsi evaluatif aksi sosial dapat

membelajari masyarakat untuk memilih segala tindakan yang akan, sedang, dan telah

dilakukan.24

23

Mohammad E. Ayub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 9-10. 24

35

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program

pemberdayaan, yaitu tingkat penyebaran informasi program, keterampilan para

akademisi, serta budaya masyarakat. Pada kegiatan dakwah bil-hal pada

permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan

Participatory Action Research (PAR).

Dalam pendekatan PAR juga harus melibatkan para pemimpin informal desa.

pemimpin informal ini adalah orang-orang yang berpengaruh dan diakui sebagai

pemimpin oleh suatu kelompok. Dalam permasalahan yang terjadi, maka diperlukan

orang-orang yang berpengaruh dalam masalah yang terjadi di masyarakat.

Tokoh-tokoh yang berpengaruh ini dalam paradigma dakwah pengembangan masyarakat

dipahami sekaligus berperan sebagai agen-agen pengembangan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan ini, peneliti akan bersama-sama dengan

masyarakat dan mendampingi masyarakat dalam membaca permasalahan, mencoba

potensi, serta memberdayakan dirinya sendiri.25

Problema kerusakan ekonomi dan lingkungan adalah konsep yang sangat

penting. Kegiatan ekonomi seperti penjualan lahan pertanian dapat mempengaruhi

lingkungan dan kesehatan karena penggunaan sumber pertanian yang tidak digunakan

sebagaimana mestinya. Jika dampak kegiatan ini melampaui kemampuan lingkungan

pertanian untuk memulihkan diri dari dampak tersebut.

Perubahan itu sering mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi

kebutuhan manusia atau bahkan hilang karena dialih fungsikannya lahan tersebut.

Dengan demikian akan terjadi kerusakan pada lahan pertanian.26

25

A. Halim dalam Moh. Ali Aziz, dkk., ed., Dakwah Pemberdayaan Masyarakat… hal. 158. 26

36

Dalam surat Al A’raf ayat 56, Allah berfirman:

اًمَعَطَواًفْوَخ ُْوُعْداَواَهِح ََْصِاَدْعَ ب ِضْرََْا ِِاْوُدِسْفُ ت َََو

ۗ

َنِم ٌبْيِرَق ِها َتََْْر َنِا

َِْْنِسْحُمْلا

Artinya:Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat

Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Pada firman Allah di atas telah disebutkan bahwa Allah telah menciptakan

bumi dan isinya ini dengan sebaik-baiknya serta memiliki manfaat termasuk

lingkungan. Allah menciptakan lingkungan dengan manfaatnya masing-masing.

Manusia memang berhak untuk memanfaatkan lingkungan yang ada, namun juga

tidak boleh lupa atas kewajiban untuk menjaga dan merawatnya.

Dalam kepentingan pembangunan ekonomi bangsa yang berwawasan

lingkungan, ada dua ciri pokok yang tampak dalam proses pembangunan, yaitu

pertama, ciri yang terkait dengan ukuran keberhasilan pembangunan (variabel

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan secara simultan). Kedua, ciri yang

melekat pada strategi dasar proses pembangunan dalam kerangka pembangunan

berkelanjutan, juga harus memberikan pembobotan pada tiga pilar pembangunan

secara simultan, yaitu kualitas sumber daya manusia, kualitas lingkungan, dan

pertumbuhan pemerataan ekonomi.27

Fungsi kebudayaan manusia dan agama adalah mengurangi sifat egois

manusia dan mendorong orang untuk berkelakuan baik demi kepentingan umum.

27

37

Karena lingkungan hidup memberi layanan kepada masyarakat umum, berbuat untuk

lingkungan hidup merupakan perbuatan untuk kepentingan umum. Kegiatan pro

lingkungan juga merupakan kegiatan pro sosial. Tetapi, hanya sedikit orang yang mau

mengorbankan dirinya untuk kepentingan lingkungan hidup.28

Atas dasar pertimbangan keberadaan egoisme manusia ini, menurut

Soemarwoto dalam buku Moh. Ali Aziz, dkk., ada tiga cara untuk mengubah sikap

dan kelakuan ini. Pertama, dengan instrument pengaturan dan pengawasan, tujuannya

untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan.

Sistem ini disebut ADA (Atur dan Awasi) atau (CAC) Command and Control.

Kedua, dengan instrument ekonomi, tujuannya adalah untuk mengubah nilai untung

relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif dan disinsetif ekonomi.

Pada dasarnya ADA berupaya menekankan egoisme dan mendorong orang

berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum. Ketiga,

instrument persuasif, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif dan bukan

paksaan. Tujuannya ialah mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan

hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Instrument ini terdiri atas

pendidikan, latihan, ataupun penyebaran informasi.

2. Pendekatan Partisipatoris

Dalam mengimplementasikan dakwah pemberdayaan masyarakat, maka

diperlukan pendekatan secara partisipatoris. Dengan pendekatan partisipatoris ini,

maka masyarakat ikut serta dalam mengambil tindakan atas pengolahan lingkungan

hidup di sekitar. Istilah ini dapat juga disebut dengan ADS (Atur Diri Sendiri).

Pengelolaan lingkungan harus bersifat memberi intensif untuk bersikap dan berpihak

pada lingkungan Pada ADS, dibuat peraturan namun bukan pemerintah yang

28

38

membuat melainkan masyarakat sendiri sehingga masyarakat lebih mudah dalam

menjaga lahan pertanian miliknya. Untuk itu, masyarakat sendiri yang memiliki

tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berpengaruh pada

perekonomian mereka sendiri.

Makna ADS dalam pendekatan ini yaitu adanya tanggung jawab dalam

menjaga kepatuhan dan penegakan hukum yang ditanggung oleh masyarakat. Dengan

adanya hukum, maka masyarakat dengan sendirinya akan menjaga kelestarian

lingkungan.29

Semua kegiatan manusia terhadap lahan pertanian miliknya mempunyai

dampak pada ekonomi dan lingkungan masyarakat di sekitar. Untuk menghindari

dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, maka diperlukan upaya pengelolaan

terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usaha untuk

mengurangi dampak terhadap lingkungan sampai pada tingkat minimum serta untuk

mendapatkan manfaat yang optimal dari lingkungan untuk mencapai kesejahteraan

yang berkelanjutan.30

29

A. Halim dalam Moh. Ali Aziz, dkk., ed., Dakwah Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 152-153.

30

39

Bab III

METODE DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

A. Metodologi Pendampingan

Dalam sebuah pendampingan yang akan dilakukan peneliti, di sini peneliti menggunakan

metode dalam cara kerja PAR (Participatory Action Research). Pada dasarnya, PAR merupakan

penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak stakeholders dalam mengkaji

tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik

dan landasan utamanya merupakan gagasan dari rakyat. PAR memiliki tiga kata yang selalu

berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset, dan aksi.1 Cara kerja PAR dirancang menjadi

daur gerakan sosial, yaitu:2

1. Pemetaan Awal

Pemetaan awal digunakan sebagai alat untuk memahami sebuah

komunitas, sehingga peneliti akan mudah memahami realitas problem dan relasi

sosial yang terjadi. Dengan cara demikian akan memudahkan untuk masuk ke

dalam komunitas baik melalui Kunci masyarakat maupun komunitas akar rumput

yang sudah terbangun. Peneliti akan melakukan pemetaan secara umum daerah

yang akan diteliti, menentukan informan, dengan demikian peneliti akan

mengetahui keadaan umum daerah.

2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

1

Agus Afandi, dkk. Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing). (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2015). hal 91.

2