Forum Kehutanan – Dewan Kehutanan Nasional:

K

ONSOLIDASI DAN

P

ERCEPATAN

P

ELAKSANAAN

R

ESTRUKTURISASI

K

EHUTANAN

L

ATAR

B

ELAKANG

01. KONSOLIDASI PROGRAM KEHUTANAN. Sejak diundangkannya UU No 41/1999 tentang Kehutanan, berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan telah dilaksanakan. Berbagai inisiatif, baik di dalam lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah maupun di luar pemerintah telah berjalan, baik pada tataran pembuatan dan/atau pembaruan peraturan-perundangan, langkah-langkah kolektif untuk menentukan kesepahaman dan tindakan bersama maupun kegiatan operasional di lapangan. Sementara itu diketahui bahwa hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan belum dapat menjawab permasalahan, antara lain akibat belum terbentuknya konsolidasi untuk saling memperkuat dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan kehutanan;

02. DEWAN KEHUTANAN NASIONAL. Sejalan dengan upaya mewujudkan kebangkitan kehutanan nasional, pada awal 2005 sejumlah pertemuan oleh berbagai pihak di lakukan untuk memprakarsai terbentuknya Dewan Kehutanan Nasional (DKN). DKN dibentuk September 2006 melalui Kongres Kehutanan Indonesia IV dengan perangkat presidium yang terdiri dari lima kelompok konstituen yaitu, pemerintah, bisnis, masyarakat, LSM, dan akademisi. DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi pembangunan kehutanan;

03. PERCEPATAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KEHUTANAN. Selama tahun 2006 Departemen Kehutanan telah memfasilitasi terbentuknya beberapa Kelompok Kerja mengenai revitalisasi industri, tenurial, pembangunan hutan tanaman rakyat, serta pemberdayaan masyarakat. Setiap Kelompok Kerja tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan dan menghasilkan usulan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi pembangunan kehutanan. Prakarsa konsolidasi dan percepatan pelaksanaan restrukturisasi kehutanan oleh DKN dimaksudkan untuk mewadahi usulan kebijakan dan rekomendasi dari berbagai inisiatif serta memfasilitasi penguatan posisi dan peran pihak-pihak agar terwujud sinergi untuk mempercepat pelaksanaan restrukturisasi kehutanan.

K

ONSOLIDASI

A

NTAR

I

NISIATIF

04. KOMPLEKSITAS MASALAH. Penyelenggaraan kehutanan yang sudah dan sedang dilaksanakan bertumpu pada kebijakan pemerintah dan pemda. Masyarakat merespon kebijakan tersebut dan bereaksi untuk mengimplementasikannya di lapangan. Reaksi ini dapat sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan. Masalah-masalah masih terus timbul akibat penyelesaiannya melalui implementasi kebijakan biasanya hanya terfokus pada aspek tertentu – misalnya aspek pendanaan atau penyelesaian hak atas sumberdaya hutan atau deregulasi perijinan atau kemitraan, dll. – padahal masalah di lapangan cukup kompleks termasuk tingginya biaya transaksi implementasi kebijakan itu sendiri.

mengadopsi hasil upaya sinkronisasi tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan program kerja serta reformasi birokrasi sebagai akar masalahnya.

Disamping pemerintah dan pemerintah daerah, perlu pula difahami pemikiran dan usulan langkah-langkah penyelesaian masalah oleh pelaku usaha kehutanan. Di samping itu perlu pula diperhatikan masalah dan upaya masyarakat dalam penguatan kelembagaan masyarakat agar siap ikut-serta melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Upaya-upaya tersebut di atas tidak lepas dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memobilisasi sumberdaya sosial, serta peran akademisi kehutanan dalam melakukan transfer pengetahuan bagi pembaruan kebijakan maupun langkah operasional di lapangan.

I

NISIATIF

K

ELOMPOK

K

ERJA DAN

P

IHAK

-

PIHAK

06. CAPAIAN KELOMPOK KERJA. Secara umum Kelompok Kerja mengenai revitalisasi industri, tenurial, pemberdayaan masyarakat (termasuk di dalamnya pengembangan hutan tanaman rakyat dan kemitraan) dan inisiatif lainnya, membahas tiga domain pokok dalam pelaksanaan restrukturisasi kehutanan dengan upaya peningkatan peran masyarakat yaitu: aspek hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, aspek bahan baku, aspek permintaan hasil hutan dan industri, serta aspek perdagangan komoditi yang dikembangkan. Ketiga aspek ini ditelaah masalahnya dan dicari soluasi pengembangan kinerjanya dengan menggunakan bentuk-bentuk kebijakan yang mencakup kebijakan yang terkait dengan kelembagaan dan kepemerintahan, kebijakan ekonomi dan aspek legal (peraturan-perundangan). Untuk lebih operasional, ketiga domain dan segenap bentuk kebijakan tersebut dialamatkan pada sejumlah kerangka pelaksanaan di lapangan yang mencakup:

Dari sisi permintaan:

a. Upaya meminimumkan industri yang menggunakan bahan baku illegal dan perdagangan bahan baku illegal. Upaya ini antara lain ditempuh melalui inisiatif VPA serta pengembangan dan implementasi standar legalitas kayu.

b. Upaya penyediaan kayu dari hutan tanaman bagi sejumlah industri pulp dan kertas, yang selama ini masih menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam;

c. Upaya perbaikan struktur industri dan peningkatan nilai tambah secara nasional, dengan cara antara lain adanya insentif untuk pengadaan mesin-mesin baru dan bagi perusahaan yang mengelola limbah dan lingkungannya secara profesional, riset dan pengembangan bersama antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi; d. Membentuk task force untuk mengawasi perusahaan yang nakal agar tidak

menggunakan kayu illegal serta membantu perusahaan dalam proses sertifikasi produk untuk mandapatkan standar internasional.

Dari sisi pasokan:

e. Upaya penyelesaian konflik pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta peningkatan akses masyarakat terhadap pembangunan kehutanan;

f. Upaya pembangunan dan peningkatan produktivitas hutan tanaman oleh pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman;

g. Upaya pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, dengan bantuan teknis dan finansial, fasilitasi pemasaran kayu, serta kebijakan distribusi rente ekonomi secara adil khususnya dalam pola kemitraan;

h. Upaya peningkatan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam bagi pemegang IUPHHK-Hutan Alam;

i. Upaya penyelesaian masalah dan pembangunan Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan Usaha antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan kecil; j. Upaya pengembangan sumber-sumber bahan baku alternatif (hutan rakyat, kayu dari

Dari hasil konsultasi dengan Kelompok Kerja di atas diketahui bahwa secara umum hasil-hasil kegiatan dan rekomendasi kebijakan yang telah diperoleh setiap Kelompok Kerja belum diadopsi menjadi kebijakan kehutanan. Mekanisme agar hasil Kelompok Kerja tersebut dapat diadopsi menjadi kebijakan kehutanan juga belum tersedia. Kelompok Kerja Terurial telah melakukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian konflik hak dan akses sumberdaya hutan.

07. PANDANGAN ICRAF. Masalah utama pengembangan penanaman hutan berbasis masyarakat di Indonesia yaitu:

1.

Status hukum dan sistem penguasaan tanah bagi masyarakat. Hanya 10% hutan negara yang ditunjuk melalui SK Menteri telah dikukuhkan dan sisanya dapat/telah dipertanyakan status hukumnya. Sistem agroforestry di kawasan hutan merupakan sistem pertanian masyarakat yang sering dianggap illegal karena didominasi oleh tanaman pertanian/perkebunan.2.

Akses pada bibit unggul. Bibit unggul yang dikembangkan di Asia Tenggara fokus pada species eksotis cepat tumbuh, dimana species ini merupakan sumber germplasma yang bermutu dan hasil dari teknik propagasi dan pengelolaan. Namun demikian, petani dan LSM pendukungnya memiliki akses yang terbatas pada jenis-jenis spesies tersebut.3.

Produksi produk bermutu ke pasar. Ketiadaan insentif harga untuk meningkatkan kualitas produk menyebabkan tetap rendahnya kualitas produk pertanian masyarakat. Hambatan ini dapat diatasi apabila akses informasi terhadap pasar dapat diperbaiki. Dengan memahami tata niaga dan fokus terhadap produk yang mempunyai peluang pasar, dapat meningkatkan kesejahteraan petani.4.

Peraturan akses pasar yang berlebihan. Perlu deregulasi kebijakan perdagangan produk-produk kayu yang dihasilkan agroforestry sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi lingkungan.5.

Lemahnya imbalan bagi jasa lingkungan. Lemahnya mekanisme imbal jasa lingkungan, dimana keuntungan dan biaya jasa lingkungan tidak diperhitungkan. Dengan pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan yang efektif dan efisien akan meningkatkan fungsi lingkungan sekaligus mencapai tujuan pembangunan.6.

Lemahnya kelembagaan. Dalam era desentralisasi, kewenangan dari penyuluhan terletak pada pemerintah kabupaten. Namun, sebagian besar penyuluh kehutanan berada di Jawa, sedangkan pada tahap awal kegiatan HTR diimplementasikan di Sumatra dan Kalimantan. Selain itu, program ini akan berpotensi menyebabkan konflik lahan sehingga dibutuhkan suatu mekanime penyelesaian/ pengelolaan konflik di daerah.Implikasi dari pembangunan HTR terhadap kebijakan lain, antara lain:

1. Dibutuhkan kepastian proses paduserasi antar RTRW pemerintah daerah dengan TGHK Dept. Kehutanan agar menghindari dari tumpang tindih perijinan dari pemerintah daerah. Selain itu pula, koordinasi antar pihak dibutuhkan agar status kawasan hutan tersebut jelas dan bersih dari status pihak ketiga.

2. Koordinasi antar departemen seperti Dept. Pertanian, Dept. Kehutanan, Dept. Perdagangan, Dept. Perindustrian dan sebagainya.

3. Sertifikasi produk benih.

08. PANDANGAN CIFOR DAN COMFORLINK1. Walaupun ketiga pola HTR – mandiri, kemitraan, developer – yang akan dikembangkan merujuk kepada PP 6 Tahun 2007, definsi peran

1

perusahaan BUMS/BUMN tidak dicantumkan secara jelas dalam PP tersebut. Berdasarkan proses pembelajaran dari pelaksanaan kemitraan yang telah dilaksanakan, dapat dikemukan beberapa bahasan dimana kecil sekali perusahaan swasta mempunyai peluang atau tertarik ikut mengembangkan HTR berdasarkan pola-pola diatas karena adanya resiko yang mungkin timbul sebagai implikasi dari berbagai faktor pendukung program HTR (Tabel 1).

Hal-hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan HTR terhadap kegiatan kemitraan yang sudah berjalan, yaitu:

1. Dampak pemberian pinjaman DR kepada koperasi (terutama bila koperasi ini adalah mitra perusahaan yang sudah terikat kontrak – SPK), bisa menjadi counter productive,antara lain resiko masyarakat akan membatalkan kontrak kemitraan yang sudah disepakati dengan perusahaan, terlebih pula dengan kondisi law enforcement yang lemah;

2. Resiko melegalisasi kegiatan para perambah hutan, bila individu yang menerima IUPHHK-HTR sudah mengklaim areal di dalam kawasan hutan di lokasi lain. Untuk itu diperlukan mekanisme konsultasi publik secara terbuka dalam proses verifikasi pencadangan areal untuk HTR. Hal ini sangat penting untuk menghindari tumpang-tindih hak dan konflik atas lahan. Perlu disusun kriteria kesesuaian lahan yang akan dikembangkan sebagai HTR, misalnya lahan yang telah tidak produktif untuk beberapa waktu tertentu. Hal ini untuk menghindari munculnya usulan atau tindakan oportunistik yang semata-mata bertujuan memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK) dan memanfaatkan DR saja.

3. Perlunya SK tata ruang HTR tersendiri, tidak dapat mengikuti tata ruang HTI, karena tujuan dan model pengembangannya berbeda.

4. Perlu kejelasan siapa yang menanggung biaya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pengusulan pencadangan areal HTR. Demikian pula untuk tambahan modal penanaman jenis kayu serba guna/MPTS, dan pengolahan pasca panen.

5. Akan ada resiko dari permasalahan yang timbul dalam perijinan pengangkutan kayu setelah panen yang sudah tidak tergolong KBK (Kayu Bulat Kecil)2karena ijin yang diidentifikasikan dalam PP No. 6/ 2006, baru mencakup HTR, HR, dan HTHR, sedangkan Pola Kemitraan belum tercantum.

6. Perencanaan, pengembangan dan pembiayaan yang fleksibel:

a.

Proses pendanaan dan pengembalian dana perlu dipertimbangkan faktor resiko yang harus ditanggung oleh anggota kelompok tani hutan/KTHb.

Untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pencarian dana, maka prosedur pencabutan ijin akibat keterlambatan administrasi dan tidak adanya kegiatan operasi, sebaiknya dijalankan setelah dana diterima dan bukan setelah izin ditetapkan.untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam pengembangan hutan tanaman pola kemitraan yang saling menguntungkan perusahaan dan masyarakat.

2

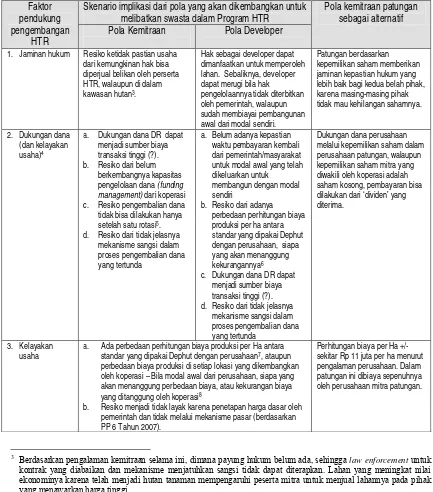

Tabel 1. Skenario implikasi dari pola yang akan dikembangkan untuk melibatkan swasta dalam Program HTR, dan pola kemitaan patungan sebagai alternatif

Faktor pendukung pengembangan

HTR

Skenario implikasi dari pola yang akan dikembangkan untuk melibatkan swasta dalam Program HTR

Pola kemitraan patungan sebagai alternatif

Pola Kemitraan Pola Developer

1. Jaminan hukum Resiko ketidak pastian usaha

dari kemungkinan hak bisa diperjual belikan oleh perserta HTR, walaupun di dalam kawasan hutan3.

Hak sebagai developer dapat dimanfaatkan untuk memperoleh lahan. Sebaliknya, developer dapat merugi bila hak

pengelolaannya tidak diterbitkan oleh pemerintah, walaupun sudah membiayai pembangunan awal dari modal sendiri.

Patungan berdasarkan kepemilikan saham memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak, karena masing-masing pihak tidak mau kehilangan sahamnya.

2. Dukungan dana (dan kelayakan usaha)4

a. Dukungan dana DR dapat

menjadi sumber biaya transaksi tinggi (?).

b. Resiko dari belum

berkembangnya kapasitas

pengelolaan dana (funding

management)dari koperasi

c. Resiko pengembalian dana

tidak bisa dilakukan hanya setelah satu rotasi5.

d. Resiko dari tidak jelasnya

mekanisme sangsi dalam proses pengembalian dana yang tertunda

a. Belum adanya kepastian waktu pembayaran kembali dari pemerintah/masyarakat untuk modal awal yang telah dikeluarkan untuk

membangun dengan modal sendiri

b. Resiko dari adanya perbedaan perhitungan biaya produksi per ha antara standar yang dipakai Dephut dengan perusahaan, siapa yang akan menanggung

kekurangannya6

c. Dukungan dana DR dapat menjadi sumber biaya transaksi tinggi (?). d. Resiko dari tidak jelasnya

mekanisme sangsi dalam proses pengembalian dana yang tertunda

Dukungan dana perusahaan melalui kepemilikan saham dalam perusahaan patungan, walaupun kepemilikan saham mitra yang diwakili oleh koperasi adalah saham kosong, pembayaran bisa dilakukan dari ‘dividen’ yang diterima.

3. Kelayakan usaha

a. Ada perbedaan perhitungan biaya produksi per Ha antara

standar yang dipakai Dephut dengan perusahaan7, ataupun

perbedaan biaya produksi di setiap lokasi yang dikembangkan oleh koperasi – Bila modal awal dari perusahaan, siapa yang akan menanggung perbedaan biaya, atau kekurangan biaya

yang ditanggung oleh koperasi8

b. Resiko menjadi tidak layak karena penetapan harga dasar oleh

pemerintah dan tidak melalui mekanisme pasar (berdasarkan PP 6 Tahun 2007).

Perhitungan biaya per Ha +/-sekitar Rp 11 juta per ha menurut pengalaman perusahaan. Dalam patungan ini dibiaya sepenuhnya oleh perusahaan mitra patungan.

3

Berdasarkan pengalaman kemitraan selama ini, dimana payung hukum belum ada, sehingga law enforcement untuk kontrak yang diabaikan dan mekanisme menjatuhkan sangsi tidak dapat diterapkan. Lahan yang meningkat nilai ekonominya karena telah menjadi hutan tanaman mempengaruhi peserta mitra untuk menjual lahannya pada pihak yang menawarkan harga tinggi.

4

Pemberian dukungan dana tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan kelayakan usaha

5

Lihat pembahasan mengenai point ini dalam bagian mengenai masalah dan tantangan kemitraan saat ini

6

Bila bisa dari bank komersial, apakah harus melalui BLU

7

Standar biaya Rp 8 Juta/ha yang dipakai dalam memberikan dana bagi individu/kelompok yang akan mengembangkan hutan melalui HTR, disusun berdasarkan standar biaya seperti yang tercantum dalam SK Menhut No. 126/Kpts-IV/99. Diperlukan SK baru untuk standar biaya HTI yang terkini.

8

4. Pendampingan penguatan kelembagaan masyarakat

Resiko dari kelemahan dalam proses sosialisasi oleh perusahaan/pemerintah, dan tidak siapnya payung hukum dalam pengaturan kelembagaan, antara lain termasuk belum adanya pola pemberdayaan masyarakat yang efektif yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah (nasional dan lokal), perusahaan maupun LSM.

5. Jaminan akses ke pasar9

a. Resiko jaminan pasokan

dari masyarkat pemegang hak mitra (IUPHHK-HTR) untuk memenuhi

persyaratan pasokan bahan baku dari segi kuantitas, dan kualitas secara berkesinambungan.

b. Kemitraan yang akan

dikembangkan perlu dikaitkan dengan industri dengan berbagai skala kapasitas dan kebutuhan jenis kayunya, sehingga penunjukan lokasi HTR dapat disesuaikan

Resiko developer tidak bisa memberikan jaminan pasar

Kalau patungan, akan lebih punya komitmen untuk

membeli/menjamin pemasaran; secara pantungan dapat dijual ke industri lain dengan tawaran harga tertinggi; dan dapat memenuhi kualifikasi yang diinginkan pasar.

6. Pemilihan jenis

tanaman yang tepat

Resiko dari tidak tepatnya jenis yang ditanam dengan kebutuhan industri yang terdekat (layak dari segi pembiayaan panen, transport dan biaya TUK lainnya – makin dekat makin kecil biaya transaksinya,

khususnya yang informal) , bila belum ada mappingidentifkasikan semua industri dengan berbagai skala

kapasitas pengolahannya dan kebutuhan jenis kayunya.

7. Mekanisme resolusi konflik perlu ditambahkan dalam pelaksanaan HTR. Potensi konflik muncul di setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Mekanisme resolusi konflik diperlukan guna menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaaan kebijakan izin usaha HTR ini dan memberikan keadilan kepada pemegang izin dari kesewenang-wenangan, misalnya dalam kasus pencabutan izin usaha secara otomatis.

8. Mekanisme monitoring dan evaluasi perlu ditambahkan. Untuk memastikan berjalannya kebijakan ini sesuai dengan yang diharapkan, dalam Permenhut perlu ditambahkan mekanisme pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap pencadangan sampai pada pelaksanaan izin usaha.

Kemitraan yang dibangun antara perusahaan dan masyarakat, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Beberapa faktor pendukung agar kemitraan saling menguntungkan (Nawir et al. 2003), antara lain:

1. Kelayakan komersial atas dasar perjanjian kontrak untuk kemitraan jangka panjang yang berisi kesepakatan tentang tujuan-tujuan ekonomi dan sosial bersama;

2. Kesetaraan dalam perjanjian kerjasama, ditentukan melalui penilaian yang wajar dan tidak berat sebelah atas kontribusi masing-masing pihak, termasuk perjanjian bagi hasil;

3. Adanya pemahaman penuh dari kedua belah pihak akan kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat diadakannya kegiatan kemitraan;

4. Adanya keterkaitan dengan pasar atau industri yang menjamin pemasaran hasil; 5. Adanya komitmen yang kuat, paling tidak selama jangka waktu kontrak yang telah

disepakati diantara peserta yang bermitra.

09. PANDANGAN ASOSIASI. Sebagai lembaga yang dapat berperan penting dalam pengembangan kepastian usaha kehutanan, beberapa hal yang diharapkan oleh Asosiasi Usaha Kehutanan adalah: kesamaan visi para pihak terhadap industri kehutanan, optimalisasi peran para pihak, terdapat benang merah kebijakan nasional tentang Industri kehutanan, terdapat pengawalan konsistensi kebijakan nasional tentang

9

industri kehutanan, terdapat rasionalisasi peraturan menuju peraturan/regulasi yang tepat, sederhana, efektif dan efisien, perpendekan dan penyederhanaan rantai birokrasi, terdapat rasionalisasi pungutan dan efektifitas penggunaannya, maupun terdapat hubungan Pusat–Daerah dan sinkronisasi peraturan Pusat–Daerah, serta penyelesaian konflik lahan/areal kerja untuk kepastian usaha.

10. PANDANGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Saat ini masih terdapat permasalah internal Departemen yaitu semacam adanya benturan otoritas dan tanggung-jawab, misalnya terkait peran dan fungsi Bea dan Cukai dalam kegiatan ekspor, khususnya dalam kasus penegakan hukum, persoalan regulasi yang tidak sinkron dan tumpang tindih, serta persoalan proses verifikasi dan transportasi. Intinya, masih terdapat masalah lemahnya koordinasi, sinergi dan komitmen di internal Departemen Perdagangan. Diakui lemahnya birokrasi dan penegakan hukum sebagai bagian persoalan serius yang juga dihadapi Depdag. Terkait dengan kehutanan, disinggung persoalan tata niaga kayu, keberadaan BRIK, dan proses verifikasi di lapangan yang secara keseluruhan (masih) melahirkan biaya transaksi tinggi.

Ditekankan pula bahwa Depdag sebagai ujung tombak pelaksana, lebih menekankan pada produk akhir (end product) dengan nilai tambah tinggi baik untuk perdagangan domestik maupun ekspor. Sebagai departemen teknis yang berada di hilir, prinsipnya justru menunggu masukan siapapun dari pihak ”hulu”. Secara singkat diilustrasikan, komoditi apa yang akan diperdagangkan dengan kriteria, ketentuan, dan mekanisme seperti apa silakan tetapkan oleh ”hulu”, infokan ke ”hilir” dan Depdag tinggal menjalankan. Intinya, Depdag siap untuk menerima masukan.

Dari konsultasi ini DKN perlu mengidentifikasi lebih lanjut akar masalah, identifikasi siapa menangani apa terkait sejumlah masalh, antara lain: pajak ekspor, daya saing produk10, ketimpangan nilai ekspor dengan nilai impor yang sangat tinggi11, kepastian usaha di dalam negeri, sertifikasi produk impor, tarif12 dan bea masuk. Untuk kehutanan, perlu diangkat isu kelanjutan pelaksanaan Permen 51 dan 55 (Tata Niaga Kayu), yang di lapangan dirasakan banyak praktisi perdagangan sangat menghambat. Setelah identifikasi ini, Depdag mengusulkan kepada DKN agar dapat mengundang tim kecil Depdag untuk membahas lebih lanjut langkah tindak yang diperlukan secara lebih konkret. Selain isu di atas, disarankan DKN dapay mengusulkan kepada pemerintah agar kehutanan dapat memperoleh subsidi suku-bunga sebagaimana yang diperoleh Deptan sebesar Rp. 10 trilyun.

11. PANDANGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. Berkaitan dengan inisiatif beberapa pihak (WWF, Tropenbos, DepHut, Depdagri, KLH, Bappenas, IPB) tentang pembentukan Kabupaten Konservasi dan kebijakan untuk membangun KPH oleh Departemen Kehutanan, Depdagri menyambut dengan baik terhadap dua inisiatif ini. Kedua inisiatif ini pada dasarnya membangun tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya alam umumnya dan khususnya sumberdaya hutan.

Pelaksanaan untuk melanjutkan kesiapan instrumen kebijakan Kabupaten Konservasi segera diselesaikan akhir bulan April 2007 dan akan diadakan uji coba penerapan kriteria dan indikator Kabupaten Konservasi di 6 Kabupaten (Kapuas Hulu, Malinau, Pasir, Kuningan, Lampung Barat, dan Lebong). Depdagri dan Dephut sedang menyiapkan payung hukum keberadaan Kabupaten Konservasi serta membahas opsi-opsi bentuk insentif yang memungkinkan dapat berjalannya program ini.

10

Disinggung antara lain produk CPO dan gondorukem.

11

Dicontohkan kasus perdagangan produk kayu HS 4407 dengan China, dimana nilai ekspor tercatat hanya sekitar USD 3.4 juta, sementara nilai impor China untuk komoditi ini dilaporkan sebesar USD 19.3 juta. Terkait pajak ekpor, diduga ada manipulasi data sortimen kayu yang diekspor, dengan cara meninggikan jumlah sortimen yang PE-nya rendah.

12

Dalam pembangunan KPH, Depdagri bersama-sama dengan Dephut sepakat untuk menyusun landasan hukum, mobilisasi sumberdaya, serta memediasi pelaksanaan pembangunan KPH oleh Pemda.

P

ROGRAM DAN

S

TRATEGI

I

MPLEMENTASI

: P

ERAN

L

IMA

P

IHAK

Program Pemerintah

12. PEMETAAN FOKUS PROGRAM. Departemen Kehutanan telah mencanangkan 18 fokus program pembangunan kehutanan13. Dalam pembahasan terhadap program-program tersebut ditunjukkan masih terdapat persoalan sebagai berikut:

1.

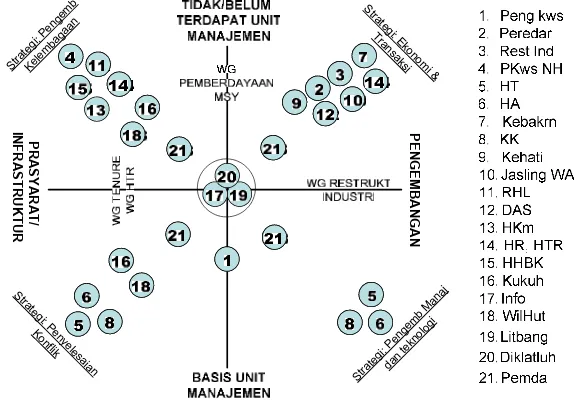

EFEKTIVITAS STRUKTUR PROGRAM. Secara keseluruhan orientasi program tertuju pada pengembangan pembangunan kehutanan dan kurang terfokus pada penyediaan prasyarat dan infrastrukturnya. Program yang berkaitan dengan penyelesaian prasyarat pengelolaan hutan seperti pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan serta pengembangan informasi sumberdaya hutan perlu sumberdaya lebih karena menjadi prasyarat bagi program lainnya. Sementara itu 15 program lainnya berciri sebagai program pengembangan (Gambar 1). Kelemahan tersebut tidak akan terjadi seandainya persoalan pengelolaan hutan di lapangan tidak lagi memerlukan prasyarat pengukuhan dan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan, meskipun program pengembangan informasi senantiasa diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan;2.

KEBUTUHAN KOHERENSI PROGRAM. Program pembangunan kehutanan juga belum disertai strategi implementasinya. Setiap unit kerja di Departemen Kehutanan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya masing-masing, sedangkan diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan kehutanan di lapangan memerlukan koherensi implementasi setiap kegiatan dari berbagai unit kerja di Departemen Kehutanan;13. USULAN KOHERENSI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM. Terlepas dari persoalan tersebut, diperlukan sinkronisasi antara berbagai usulan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja dengan fokus program yang telah dicanangkan Departemen Kehutanan. Hal demikian ini diperlukan agar usulan-usulan dari Kelompok Kerja dapat menjadi pertimbangan dan sejauh mungkin dapat menjadi agenda Departemen Kehutanan. Bentuk sinkronisasi tersebut dapat dipetakan pada Gambar 2. Apabila fokus program pembangunan kehutanan oleh Departemen Kehutanan digunakan sebagai acuan, maka strategi implementasi program tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN. Bentuk-bentuk perijinan pemanfaatan kayu berupa pengelolaan kawasan tidak dibebani hak (4), rehabilitasi hutan dan lahan (11), hutan kemasyarakatan (13), hutan tanaman rakyat (14b), maupun pemanfaatan hasil hutan non kayu (15), dalam pelaksanaannya memerlukan strategi pengembangan kelembagaan. Kepastian hak diperlukan melalui pengukuhan kawasan hutan (16) maupun pembangunan wilayah pengelolaan hutan (18). Dalam

13

kaitan ini peran Kelompok Kerja Tenurial dan Pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan; PR A SY A R A T/ IN FR A ST R U K TU R PE N G EM B A N G A N

Gambar 1

. Pemetaan Fokus Program Pembangunan Kehutanan

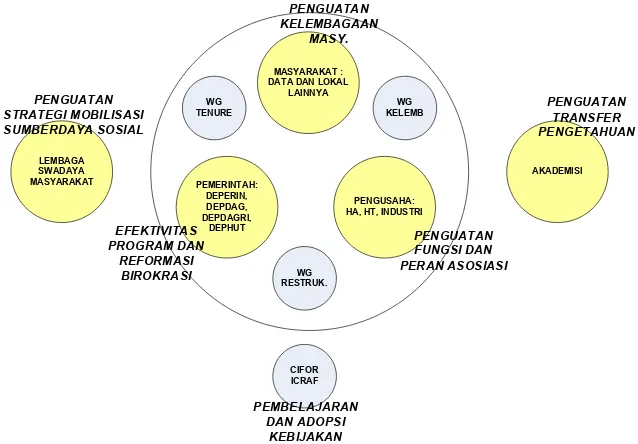

Gambar 2. Pemetaan Program, Strategi dan Peran Kelompok Kerja

PR A SY A R A T/ IN FR A ST R U K TU R PE N G EM B A N G A N Strat egi: P

enge mb Kelem baga an Strat egi: P

enge mb M

anaj

dan t ekno logi Strateg i: E konom i & Tra nsaksi Stra tegi: P

enyele saian Konflik

Penjelasan Gambar 1.

Garis horizontal menunjukkan tingkat program. Sisi kiri adalah program-program bertujuan untuk menyelesaikan prasyarat dan infrastruktur pengelolaan hutan, sisi kanan adalah program-program bertujuan untuk pengembangan usaha kehutanan. Garis vertikal menunjukkan keterkaitan program dengan kawasan hutan. Sisi bawah adalah program-program terkait dengan kawasan hutan, sisi atas program-program yang sama sekali atau tidak langsung terkait kawasan hutan.

Penjelasan Gambar 2.

2. STRATEGI EKONOMI DAN TRANSAKSI. Berbagai bentuk kebijakan ekonomi dan transaksi antar pihak diperlukan sebagai strategi pelaksanaan program-program peredaran hasil hutan (2), restrukturisasi industri (3), pengendalian kebakaran hutan (7), pelestarian keanekaragaman-hayati (9), pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam (10), pengelolaan DAS (12), dan pengembangan hutan rakyat (14). Dalam kaitan ini peran Kelompok Kerja Restrukturisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan;

3. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK. Terhadap pelaksanaan perijinan hasil hutan kayu dari hutan alam (5) dan tanaman (6) serta pengelolaan kawasan konservasi (8) yang masih banyak mengalami konflik hak atas sumberdaya hutan perlu perhatian khusus dalam upaya untuk penyelesaian konflik. Kepastian hak diperlukan melalui pengukuhan kawasan hutan (16) maupun pembangunan wilayah pengelolaan hutan (18), serta pengamanan kawasan hutan (1). Ketiga kegiatan terakhir ini dilakukan dengan memperhatikan penyelesaian atas konflik-konflik yang telah terjadi. Dalam kaitan ini peran Kelompok Kerja Tenurial dan Pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan;

4. STRATEGI PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI. Terhadap pelaksanaan perijinan hasil hutan kayu dari hutan alam (5) dan tanaman (6) serta pengelolaan kawasan konservasi (8) yang relatif terbebas dari konflik hak atas sumberdaya hutan perlu perhatian dalam pengembangan manajemen dan teknologi. Meskipun program pengamanan kawasan hutan (1) masih diperlukan, upaya pengembangan sistem silvikultur, jenis unggul maupun mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan dapat dikembangkan di kawasan ini. Dalam kaitan ini peran Kelompok Kerja Restrukturisasi Industri sangat diperlukan;

14.

KEBUTUHAN PROGRAM BARU. Terhadap seluruh pelaksanaan strategi implementasi program di atas, diperlukan program penyediaan informasi (17), penelitian dan pengembangan (19), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan (20), serta peningkatan kapasitas lembaga kehutanan daerah (21). Dalam jangka pendek, program penyediaan informasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perlu difokuskan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas lembaga kehutanan daerah, yangmana saat ini program peningkatan kapasitas lembaga kehutanan daerah tersebut justru belum ada yang menanganinya.Posisi dan Peran Swasta (Asosiasi)

15. MASALAH POKOK. Secara umum usaha kehutanan menghadapi masalah ketidak-pastian usaha dan ekonomi biaya tinggi. Upaya untuk mengatasi kondisi demikian itu sangat ditentukan oleh masalah kepemerintahan yang secara signifikan menentukan iklim usaha kehutanan. Masalah kepemerintahan tidak dapat diharapkan diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memecahkannya, pelaku usaha itu sendiri mempunyai peran sangat penting dalam memecahkan masalah kepemerintahan.

Posisi dan Peran Masyarakat

17. MASALAH POKOK. Kebijakan kehutanan pada masa kekuasaan Orba mengabaikan keberadaan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya. Unit-unit sosial seperti desa, marga, nagari, lembang dan sebagainya diacak-acak sehingga nyaris hancur sama sekali. Hal-hal itu mengakibatkan pemiskinan masyarakat adat & masyarakat lokal lainnya, baik secara ekonomi, kelembagaan maupun politik. Pada sisi lain, pengingkaran keberadaan hak masyarakat adat & masyarakat lokal lainnya yang diikuti dengan perampasan, pada gilirannya menimbulkan berbagai konflik vertikal yang berkepanjangan sampai sekarang ini. Menyadari situasi tersebut MPR-RI mengeluarkan TAP nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP tersebut dimaksudkan sebagai dasar pijakan bagi semua pihak dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu peluang-peluang yang telah tersedia bagi masyarakat adat dan lokal lainnya melalui beberapa bentuk kebijakan setelah tahun 1999 belum dapat dimanfaatkan secara optimal hingga saat ini. Selain masalah ketidak-pastian hak dan akses, infrastruktur ekonomi bagi pengembangan usaha berbasis masyarakat juga masih sangat terbatas.

18. POSISI MASYARAKAT. Dengan kondisi demikian, masyarakat yang telah ditempatkan sebagai subyek dalam pembangunan kehutanan perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui penguatan kelembagaan masyarakat, agar siap dalam memanfaatkan hak dan akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, serta mampu berpartisipasi dalam proses reformasi kebijakan kehutanan.

Posisi dan Peran LSM

19. MASALAH POKOK. Pelaksanaan pembangunan nasional umumnya dan khususnya pembangunan kehutanan masih senantiasa lebih terfokus pada pengadaan sarana-sarana fisik. Hal demikian ini telah diketahui menjadi kelemahan, akibat sedikitnya upaya untuk menguatkan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan. Berbagai bentuk bantuan pembangunan seperti dana dan sarana produksi seringkali tidak efektif dan bahkan menjadi pemicu konflik akibat belum siapnya kelembagaan masyarakat. Perhatian untuk menguatkan kelembagaan masyarakat melalui mobilisasi sumberdaya sosial, dengan demikian, menjadi suatu keniscayaan.

20. POSISI LSM. Dalam rangka konsolidasi untuk percepatan pelaksanaan restrukturisasi kehutanan, LSM berupaya untuk melakukan mobilisasi sumberdaya sosial agar gap pelaksanaan pembangunan kehutanan selama ini dapat diminimalkan.

Posisi dan Peran Akademisi

21. MASALAH POKOK. Perkembangan pendidikan tinggi kehutanan tidak terlepas dari perkembangan kinerja pembangunan kehutanan. Dengan orientasi pengelolaan hutan yang lebih berat ke masalah finansial (komersial) jangka pendek yang telah berlangsung puluhan tahun yang lalu, menyebabkan orientasi masyarakat terhadap manfaat hutan sebatas manfaat finansial dalam jangka pendek juga. Sebaliknya, jasa lingkungan hutan tidak menjadi perhatian. Hal yang demikian itu menjadikan terjadinya kerusakan hutan yang sebenarnya bersifat struktural (sistematis). Terjadinya kerusakan hutan, menjadikan minat masyarakat terhadap pengelolaan hutan menjadi terpengaruh, yang kemudian juga mempengaruhi minat studi perguruan tinggi dalam program studi kehutanan. Sementara itu, kebutuhan tenaga profesional kehutanan di masa depan semakin meningkat.

sumber daya hutan, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip (principles) kebenaran ilmiah (filosofis).

K

ERANGKA

K

ONSOLIDASI

23. TUJUAN KONSOLIDASI. Permasalahan pembangunan kehutanan secara umum disebabkan oleh lemahnya kapasitas Pemerintah dan Pemda dalam menjalankan kebijakan relatif terhadap besarnya persoalan yang dihadapi, lemahnya kapasitas masyarakat termasuk dunia usaha, belum tersedianya pra-syarat pemungkin seperti kepastian hak atas sumberdaya hutan, infrastruktur ekonomi, dll. serta timbulnya biaya transaksi tinggi dalam implementasi kebijakan kehutanan. Sementara itu, berbagai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai pihak baik yang berada di dalam lingkup Departemen Kehutanan, lembaga pemerintah lainnya, maupun pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh oleh berbagai kelompok atau perorangan di lembaga-lembaga penelitian, LSM, dan lembaga-lembaga-lembaga-lembaga internasional, mempunyai arti penting sebagai masukan kebijakan maupun praktek-praktek penyelesaian masalah di lapangan. Atas dasar kenyataan tersebut, kerangka konsolidasi bertujuan untuk mensinergikan peran semua pihak sehingga dapat ditemukan bentuk koherensi peran antara satu dengan lainnya dan tersusun perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan dan/atau pelaksanaan praktek-praktek penyelesaian masalah-masalah kehutanan di lapangan;

24. MEKANISME. Untuk mencapai tujuan konsolidasi tersebut, DKN melakukan analisis berbagai masukan, dengar pendapat dengan berbagai pihak, serta perumusan usulan-usulan kebijakan dan langkah-langkah nyata yang akan divalidasi melalui kamar pemerintah, bisnis, masyarakat, LSM dan akademisi yang diperluas, bukan hanya terbatas pada anggota predisium DKN. Dalam pelaksanaan konsolidasi ini, selain konsultasi dengan pemerintah, Kelompok Kerja, juga konsultasi dengan CIFOR, ICRAF dan pemerintah daerah. Kelompok Kerja dan lembaga-lembaga tersebut terutama diminta untuk menyampaikan pengalaman pembelajaran dalam hal adopsi pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh bagi pembuatan kebijakan maupun langkah-langkah operasional di lapangan. Bentuk sinerja antar pihak-pihak tersebut sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 3.

PEMERINTAH: DEPERIN, DEPDAG, DEPDAGRI,

DEPHUT

MASYARAKAT : DATA DAN LOKAL

LAINNYA

PENGUSAHA: HA, HT, INDUSTRI LEMBAGA

SWADAYA

MASYARAKAT AKADEMISI

WG

TENURE KELEMBWG

WG RESTRUK.

CIFOR ICRAF

EFEKTIVITAS PROGRAM DAN

REFORMASI BIROKRASI

PENGUATAN FUNGSI DAN PERAN ASOSIASI PENGUATAN

KELEMBAGAAN MASY.

PENGUATAN STRATEGI MOBILISASI SUMBERDAYA SOSIAL

PENGUATAN TRANSFER PENGETAHUAN

PEMBELAJARAN DAN ADOPSI

KEBIJAKAN

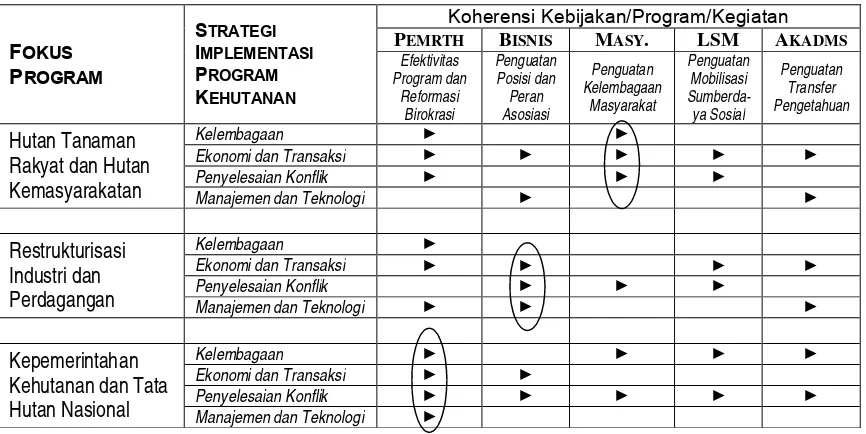

25. SUBSTANSI. Konsolidasi di atas menghasilkan nota kesepakatan yang dapat menjadi program perumusan kebijakan dan mediasi setelah konsolidasi ini dilaksanakan. Kerangka penetapan substansi pada dasarnya merupakan penetapan masalah-masalah yang perlu diselesaikan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2. Berdasarkan isu dan masalah yang diangkat oleh pihak-pihak pada saat konsultasi, penetapan substansi yang lebih fokus dapat dilakukan terhadap:

a. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan; b. Restrukturisasi Industri dan Perdagangan;

c. Kepemerintahan kehutanan dan tata hutan nasional.

Tabel 2. Kerangka Penetapan Subtansi Koherensi Kebijakan/Program/Kegiatan

F

OKUSP

ROGRAMSTRATEGI

IMPLEMENTASI

PROGRAM

KEHUTANAN

Koherensi Kebijakan/Program/Kegiatan

PEMRTH BISNIS MASY. LSM AKADMS

Efektivitas Program dan

Reformasi Birokrasi

Penguatan Posisi dan Peran Asosiasi

Penguatan Kelembagaan

Masyarakat

Penguatan Mobilisasi Sumberda-ya Sosial

Penguatan Transfer Pengetahuan

Hutan Tanaman

Rakyat dan Hutan

Kemasyarakatan

Kelembagaan ► ►

Ekonomi dan Transaksi ► ► ► ► ► Penyelesaian Konflik ► ► ►

Manajemen dan Teknologi ► ►

Restrukturisasi

Industri dan

Perdagangan

Kelembagaan ►

Ekonomi dan Transaksi ► ► ► ► Penyelesaian Konflik ► ► ►

Manajemen dan Teknologi ► ► ►

Kepemerintahan

Kehutanan dan Tata

Hutan Nasional

Kelembagaan ► ► ► ►

Ekonomi dan Transaksi ► ►

Penyelesaian Konflik ► ► ► ► ► Manajemen dan Teknologi ►

Keterangan: ►

=

Peran utama yang diharapkan mengisi strategi implementasi program kehutanan, terbuka peran lain yang dapat diisi dalam sel yang lain sesuai kasus yang dibahas.26. PERAN PARA PIHAK. Untuk kebutuhan perbaikan dan/atau pembaruan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, semua pihak dapat mengambil peranannya masing-masing. Namun demikian, untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, peran para pihak sangat tergantung situasi dan kondisi yang telah dan sedang terjadi. Berdasarkan Tabel 2 di atas, kamar masyarakat, bisnis, dan pemerintah, masing-masing mempunyai peran utama dalam pengembangan HTR dan HKm, restrukturisasi industri dan perdagangan, dan kepemerintahan kehutanan dan tata hutan nasional. Sedangkan kamar LSM dan akademisi menjadi penopang dalam mobilisasi sumberdaya sosial dan transfer pengetahuan. Bagaimana para pihak dalam konsolidasi ini dapat bertransaksi untuk menjalankan peranannya masing-masing, akan difasilitasi melalui diskusi kelompok. Hasil transaksi tersebut diharapkan dapat ditindak-lanjuti melalui:

a. Menjadi masukan bagi penguatan fokus program Departemen Kehutanan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Departemen Kehutanan sejalan dengan kebutuhan penyelesaian masalah, baik di tingkat kebijakan maupun di lapangan;

c. Apabila disepakati bersama, dapat menjadi proses mediasi penyelesaian masalah di lapangan yang dapat dilakukan oleh DKN;