PERENCANAAN SISTEM JARINGAN TAMBAK GARAM

DI PEMONGKONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Rano Adiyoso, Ricky Darmawan, Abdul Kadir*), Hari Nugroho*) Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, Tembalang, Semarang. 50239, Telp.: (024)7474770, Fax.: (024)7460060

ABSTRAK

Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penghasil garam. Sistem penyediaan air yang belum memenuhi standar teknis menyebabkan rendahnya produksi garam. Dalam upaya peningkatan produksi dan kualitasnya, perlu adanya peningkatan sistem pembuatan garam dengan menggunakan standar perencanaan teknis. Dalam perencanaan ini, standar perencanaan yang digunakan adalah sistem produksi garam di Korea yaitu dengan perbandingan luas embung : peminihan : meja garam = 55 : 30 : 15, sistem penyediaan air dengan pemompaan dan perencanaan bangunan lain seperti intake, saluran, dan pintu air yang mengacu kepada Standar Perencanaan Teknis Irigasi. Pada perencanaan awal dilakukan pembuatan layout petak tambak, dilanjutkan perencanaan dimensi dan elevasi pada bangunan intake, embung, peminihan, meja garam dan saluran pembawa, sehingga ketersediaan air dapat dijamin. Dari lokasi studi ini diambil contoh lahan seluas 10,79 ha, maka diperoleh luas embung 5,39 ha, luas peminihan 3,24 ha, dan meja garam 1,62 ha. Sesuai dengan kriteria kedalaman air tambak garam menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk ketinggian air pada embung adalah 50 cm, ketinggian air pada peminihan adalah 30 cm, dan ketinggian air pada meja garam adalah 5 cm. Debit

rencana saluran primer sebesar 0,526 m3/dt, dari hasil analisis didapatkan dimensi saluran

primer B = 1,50 m, H = 0,75 m, sedangkan debit rencana saluran sekunder sebesar 0,213 m3/dt, dari hasil analisis didapatkan dimensi saluran sekunder B = 1,00 m, H = 0,50 m. Debit rencana pada gorong-gorong sebesar 0,669 m3/dt, dari hasil analisis didapatkan dimensi gorong-gorong yaitu 1,50 x 1,50 m. Untuk menjaga kontinuitas pemberian air digunakan pompa dengan kapasitas 98,57 liter/detik. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan produktivitas garam meningkat dari + 90 ton/ha/tahun menjadi + 150 ton/ha/tahun. Biaya pencetakan tambak baru di daerah ini berkisar + Rp. 165.000.000,00 /ha.

Kata kunci : produksi garam, standar perencanaan, tambak garam

ABSTRACT

Jerowaru Pemongkong village district of East Lombok, West Nusa Tenggara is one of the salt producing areas. Water systems that do not meet the technical standards causing the low

*)Penulis Penanggung Jawab

production of salt. In efforts to increase production and quality, a need to increase salt production system by using a standard technical planning. In this plan, the planning standards used are salt production system in Korea is the ratio of the reservoir : evaporation area : crystallization area = 55 : 30 : 15, a water supply system with pumping and other buildings such as intake planning, channel and floodgates that refer to the Technical Irrigation Planning Standards. At the beginning of the planning is done making salt ponds plot layout, plan continued with dimensions and elevation intake structure, reservoir, evaporation area, crystallization area and the channel of a water carrier, so that the water supply can be guaranteed. From the study sites were sampled an area of 10.79 ha, gained 5.39 ha of reservoir, 3.24 ha of evaporation area and 1.62 ha of crystallization area. According to the criteria of the salt pond water depth according to the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, the water level in the reservoir is 50 cm, the water level in evaporation area is 30 cm, and the water level in crystallization area is 5 cm. The discharge of primary channel is 0,526 m3/sec, obtained from the analysis of the primary channel dimensions B = 1.50 m, H = 0.75 m, while the discharge of secondary channel is 0.213 m3/sec, obtained from the analysis of channel dimensions secondary B = 1.00 m, H = 0.50 m. Discharge plan on the culvert at 0.669 m3/sec, obtained from the analysis of the culvert dimensions 1.50 m x 1.50 m. To maintain water supply continuity water pumps were used with capacity of 98.57 liters/sec. By using this system is expected to increase the productivity of salt + 90 tons/ha/year to + 150 tons/ha/year. The cost of manufacture new salt ponds in this area ranges from + Rp . 165,000,000.00 / ha.

Keywords : production of salt , planning standards, salt evaporation pond.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lahan pegaraman potensial sekitar 34.731 Ha tersebar di 9 (sembilan) Provinsi di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Bali dan Aceh.

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu Kabupaten penghasil garam di Indonesia, merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) dalam rangka peningkatan produksi garam nasional. Desa Pemongkong merupakan salah satu daerah penghasil garam. Produksi garam, baik kuantitas maupun kualitas, masih belum mencukupi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia.

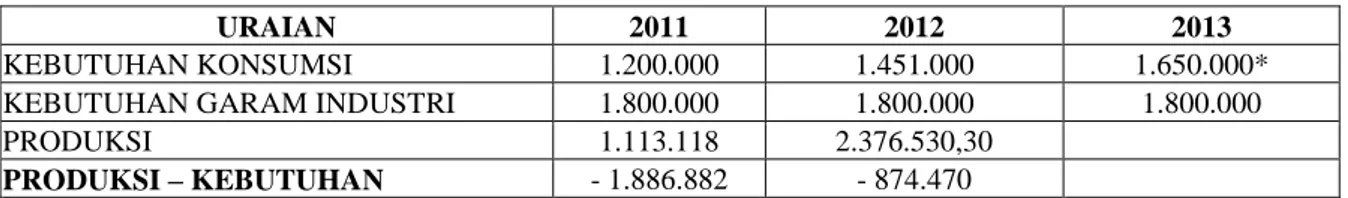

Tabel - 1. Prakiraan kebutuhan garam Nasional.

URAIAN 2011 2012 2013

KEBUTUHAN KONSUMSI 1.200.000 1.451.000 1.650.000*

KEBUTUHAN GARAM INDUSTRI 1.800.000 1.800.000 1.800.000

PRODUKSI 1.113.118 2.376.530,30

PRODUKSI – KEBUTUHAN - 1.886.882 - 874.470 Data KKP 2012: * Perkiraan sementara kebutuhan garam konsumsi tahun 2013

Garam yang dihasilkan Kabupaten Lombok Timur memiliki kandugan NaCl berkisar antara 79 – 81%. Nilai itu jauh dari Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu kadar NaCl garam untuk skala konsumsi sebesar 94% da n untuk skala industri sebesar 97%.

Permasalahan yang terjadi adalah buruknya sistem penyediaan air menyebabkan rendahnya produksi garam. Dalam upaya peningkatan produksi dan kualitasnya, perlu adanya peningkatan sistem pembuatan garam dengan melakukan perencanaan teknis.

IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH Masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya produktivitas di Indonesia + 80 ton/ha/tahun lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas garam di negara lain seperti Vietnam + 150 ton/ha/tahun, dan Korea + 225 ton/ha/tahun mengakibatkan produksi garam nasional belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional.

2. Rendahnya kualitas garam nasional, mengakibatkan produksi garam nasional hanya bisa digunakan untuk garam konsumsi. Sedangkan kebutuhan garam industri masih mengimpor dari negara lain.

3. Harga garam di tingkat petambak relatif rendah mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan petambak garam sehingga banyak petambak yang beralih menekuni mata pencaharian lain.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini permasalahan dibatasi pada:

1. Perencanaan sistem jaringan tambak garam meliputi perencanaan saluran primer dan saluran sekunder serta perencanaan sarana dan prasarana tambak garam.

2. Penyusunan dokumen perencanaan meliputi gambar, RAB, RKS dan dokumen lelang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perencanaan Sistem Jaringan Tambak Garam di Pemongkong Kabupaten Lombok Timur adalah merencanakan sarana dan prasarana serta mendesain sistem jaringan produksi garam teknis meliputi perencanaan embung, saluran, peminihan dan meja garam. Tujuan dari Perencanaan Sistem Jaringan Tambak Garam di Pemongkong Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai percontohan produksi garam teknis, untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi petani garam di Lombok Timur.

LOKASI WILAYAH STUDI

Gambar 1 Peta Lokasi Perencanaan.

Desa Pemongkong adalah salah satu desa di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Adapun batas-batas wilayah Desa Pemongkong meliputi :

Sebelah Utara : Desa Serumbung

Sebelah Timur : Teluk Sunud

Sebelah Selatan : Desa Jelok Busuk

Sebelah Barat : Teluk Ekas

STUDI PUSTAKA

Proporsi Ideal Embung, Peminihan, Meja Garam

Bentuk dan ukuran petakan tambak harus didisain sesuai dengan keadaan fisik setempat, supaya pemanfaatan lahan dan pengolahan unit tambak lebih efisien. Pada umumnya bentuk petakan tambak adalah persegi panjang, bujur sangkar atau segi banyak. Tentu saja setiap bentuk mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. (Afrianto dan Evi Liviawati, 1991).

Gambar 2 Layout Tambak Garam Modern.

Setiap petakan tambak dapat mempunyai fungsi yang berlainan, maka ukurannya pun berlainan. Pada Gambar 2 merupakan pembagian lahan yang mengacu Standar Korea. Perbandingan luas antara petakan embung, peminihan dan meja garam antara 55 : 30 : 15

DESA PEMONGKONG

untuk tambak modern. Penentuan ukuran petakan sebaiknya didasarkan pada beberapa faktor yaitu besarnya produksi garam yang ingin dicapai, luas lahan yang tersedia, kondisi lahan (topografi, elevasi, sumber air dan lain-lain), dan dana yang tersedia.

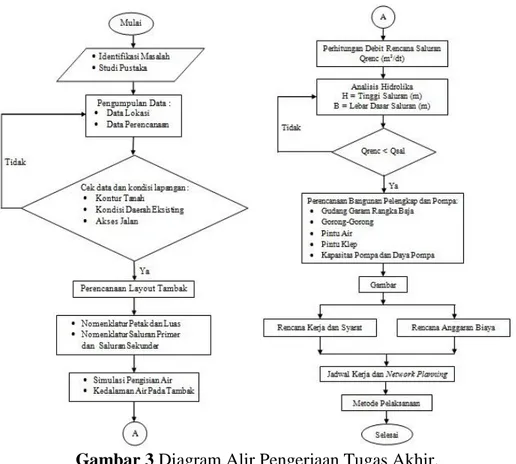

METODOLOGI

Gambar 3 Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir.

PERENCANAAN TEKNIS

1) Perencanaan Layout Tambak Garam

Perbandingan luasan antara embung, peminihan, dan meja garam yaitu 55 : 30 : 15. Dari lahan seluas 10,79 ha maka diperoleh luas embung 5,39 ha, luas peminihan 3,24 ha, dan meja garam 1,62 ha. Pada Gambar 4 merupakan layout eksisting.

Setelah pembagian luas lahan dihitung, maka daerah eksisting dapat dibuat beberapa bagian menjadi embung, peminihan, dan meja garam. Pada peminihan dan meja garam, dengan luasan yang telah dihitung dapat dibagi lagi menjadi beberapa petak sehingga dapat mempermudah dalam pengawasan saat di lapangan. Diharapkan dengan pembagian menjadi beberapa petak tersebut didapatkan hasil yang baik. Pada Gambar 5 merupakan rencana petak tambak garam.

Gambar 5 Rencana Petak Tambak Garam.

Pada perencanaan saluran primer dan saluran sekunder diharapkan mendapatkan dimensi saluran yang baik sehingga air dapat ditampung dan mengalir dengan baik sampai pada petak-petak tambak. Pada Gambar 6 merupakan rencana saluran primer dan saluran sekunder tambak garam.

Gambar 6 Rencana Petak Tambak Garam.

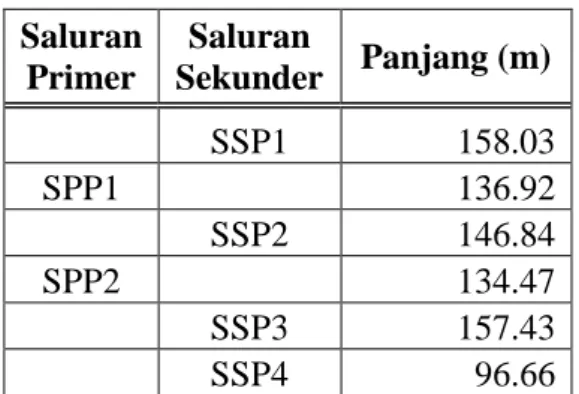

Setelah perencanaan saluran primer dan sekunder pada tambak garam, selanjutnya pemberian nomenklatur saluran. Pada Tabel 2 merupakan nomenklatur saluran tambak garam.

Tabel - 2. Nomenklatur Saluran Primer dan Sekunder. Saluran Primer Saluran Sekunder Panjang (m) SSP1 158.03 SPP1 136.92 SSP2 146.84 SPP2 134.47 SSP3 157.43 SSP4 96.66 Keterangan:

SPP1 = Saluran Primer Pertama SSP1 = Saluran Sekunder Pertama

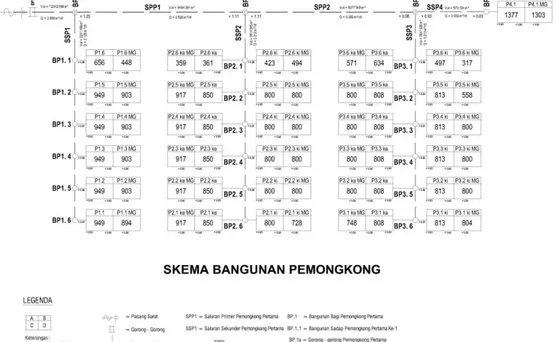

Pada tambak garam terdapat dua jaringan yaitu jaringan tambak dan jaringan bangunan tambak. Jaringan tambak menunjukan jumlah petak tersier beserta luasannya, sedangkan jaringan bangunan menunjukkan letak dan posisi bangunan baik bangunan utama maupun bangunan pelengkapnya. Gambar 7 dan Gambar 8 merupakan gambar skema jaringan dan skema bangunan pada tambak garam.

Gambar 8 Skema Bangunan Tambak Garam.

2) Perhitungan Debit Rencana, Debit Saluran dan Dimensi Saluran

Untuk menghitung dimensi saluran, terlebih dahulu menghitung debit rencana. Pada Tabel 3 merupakan debit rencana.

Tabel - 3. Debit Rencana.

Saluran Volume Air (m

3

) Kebutuhan Air (m3)

Qpengisian 5 jam

(m3/dt) Peminihan Meja Garam

SSP4 412.97 65.13 573.72 0.032 SSP3 2771.35 429.93 3841.54 0.213 SPP2 3679.38 5077.55 0.282 SSP2 2710.46 468.41 3814.65 0.212 SPP1 6858.25 9464.39 0.526 SSP1 1620.26 247.65 2241.50 0.125 Inlet dari embung 8726.17 12042.11 0.669 Keterangan:

SPP1 = Saluran Primer Pertama SSP1 = Saluran Sekunder Pertama

Kebutuhan Air = Volume Air + losses sebesar 15% di saluran sekunder dan 20% di saluran primer

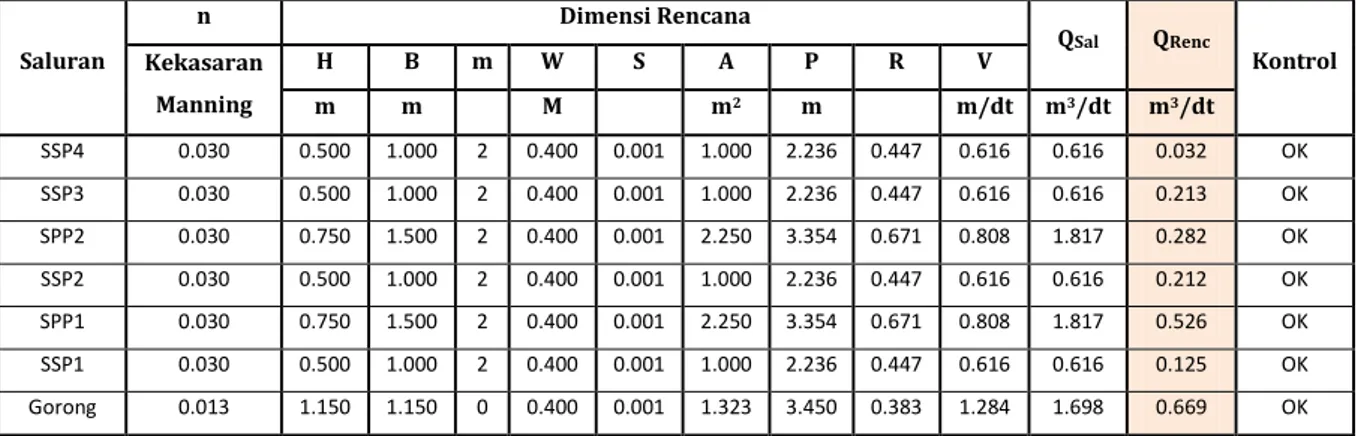

Pada perhitungan debit saluran dimaksudkan untuk memastikan atau membandingkan antara debit rencana dengan debit saluran sehingga dipastikan kapasitas saluran mampu menampung dan mengalirkan air dengan dimensi saluran yang telah ditentukan. Pada Tabel 4 merupakan perhitungan debit saluran dan dimensi saluran.

Tabel - 4. Debit Saluran dan Dimensi Saluran. Saluran n Dimensi Rencana QSal QRenc Kontrol Kekasaran Manning H B m W S A P R V m m M m2 m m/dt m3/dt m3/dt SSP4 0.030 0.500 1.000 2 0.400 0.001 1.000 2.236 0.447 0.616 0.616 0.032 OK SSP3 0.030 0.500 1.000 2 0.400 0.001 1.000 2.236 0.447 0.616 0.616 0.213 OK SPP2 0.030 0.750 1.500 2 0.400 0.001 2.250 3.354 0.671 0.808 1.817 0.282 OK SSP2 0.030 0.500 1.000 2 0.400 0.001 1.000 2.236 0.447 0.616 0.616 0.212 OK SPP1 0.030 0.750 1.500 2 0.400 0.001 2.250 3.354 0.671 0.808 1.817 0.526 OK SSP1 0.030 0.500 1.000 2 0.400 0.001 1.000 2.236 0.447 0.616 0.616 0.125 OK Gorong 0.013 1.150 1.150 0 0.400 0.001 1.323 3.450 0.383 1.284 1.698 0.669 OK

Perencanaan saluran digunakan saluran berbentuk trapesium. Gambar 9 merupakan tipikal dimensi saluran.

Gambar 9 Skema Bangunan Tambak Garam.

Untuk perencanaan saluran primer dan sekunder dibuat tipikal dengan dimensi saluran primer (B = 1,50 m, H = 0,75 m), saluran sekunder (B = 1,00 m, H = 0,50 m), dan gorong-gorong persegi (B = 1.15 m, H = 1.15 m).

3) Bangunan Pelengkap Pintu Air Peminihan

Di tambak garam ini terdapat pintu air di lahan peminihan yang mengalirakan air dari saluran sekunder ke lahan peminihan. Pintu air ini terbuat dari pipa PVC dengan diameter 8 inch yang ditanam didalam tanah. Gambar 10 merupakan pintu air pada peminihan.

Gorong-gorong

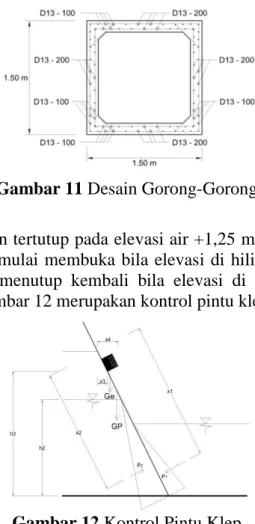

gorong-gorong yang terletak di hulu saluran primer SPP1. Gambar 11 merupakan desain gorong-gorong.

Gambar 11 Desain Gorong-Gorong. Pintu Klep

Direncanakan pintu klep akan tertutup pada elevasi air +1,25 m di hilir pintu klep dan +1,50 m di hulu pintu klep. Akan mulai membuka bila elevasi di hilir pintu klep berada di bawah elevasi +1,25 m dan akan menutup kembali bila elevasi di hulu pintu klep lebih tinggi daripada hilir pintu klep. Gambar 12 merupakan kontrol pintu klep.

Gambar 12 Kontrol Pintu Klep. 4) Perhitungan Elevasi Muka Air

Muka air di meja garam merupakan elevasi muka air terendah, tingginya didapat dari elevasi dasar lahan ditambah ketinggian air yang dibutuhkan yaitu 5 cm. Air di meja garam dialirkan dari lahan peminihan yang elevasi muka airnya adalah elevasi dasar lahan peminihan ditambah tinggi air yang dibutuhkan yaitu 30 cm. Setiap lahan meja garam dan peminihan memiliki elevasi muka air yang sama. Elevasi pada hilir saluran adalah muka air lahan peminihan ditambah 20 cm sebagai tinggi genangan. Untuk menghitung muka air di hulu saluran digunakan elevasi muka air di hilir saluran ditambah kehilangan tekanan yang terjadi di saluran. Besarnya kehilangan tekanan tergantung dari kemiringan dan panjang saluran. Berikut ini adalah perhitungan untuk mengetahui elevasi muka air pada hulu saluran primer:

1. Elevasi lahan peminihan + 0,63 m

2. Tinggi genangan 0,20 m +

Ketinggian air di hilir saluran sekunder + 0,83 m

3. Kehilangan tekanan di saluran sekunder (i x L) 0,15 m + Ketinggian air di hulu saluran sekunder + 0,98 m

4. Kehilangan tekanan di saluran primer A2 (i x L) 0,13 m + Ketinggian air di hulu saluran primer A2 + 1,11 m 5. Kehilangan tekanan di saluran primer A1 (i x L) 0,15 m +

Air pada saluran primer berasal dari air tampungan di embung. Muka air di embung berasal dari elevasi rencana dasar embung ditambah tinggi rencana air di embung yaitu 1 meter, sehingga elevasi embung dapat dihitung dengan menambahkan tinggi jagaan.

Berikut ini adalah perhitungan untuk mengetahui elevasi pada embung: 1. Elevasi dasar embung + 0,5 m

2. Tinggi rencana air di embung + 1,0 m

3. Tinggi jagaan 0,6 m +

Tinggi tubuh embung + 2,3 m

5) Pompa

Pompa digunakan untuk mengalirkan air dari bangunan intake menuju embung. Kapasitas pompa yaitu 98,57 liter/detik dengan daya 2,66 hp = 2,73 kW dan dengan pipa diameter 10 inch. Gambar 13 merupakan rencana pipa dan pompa.

Gambar 13 Rencana Pipa dan Pompa. 6) Stabilitas Lereng

Stabilitas lereng yang dihitung ada beberapa lokasi yaitu pada tanggul jalan produksi, saluran, peminihan dan meja garam. Hasil perhitungan yang didapatkan faktor keamanan yaitu jalan produksi (1,626), saluran (1,939), peminihan (3,630), dan meja garam (6,593). Dengan persyaratan faktor keamanan lebih dari 1,5.

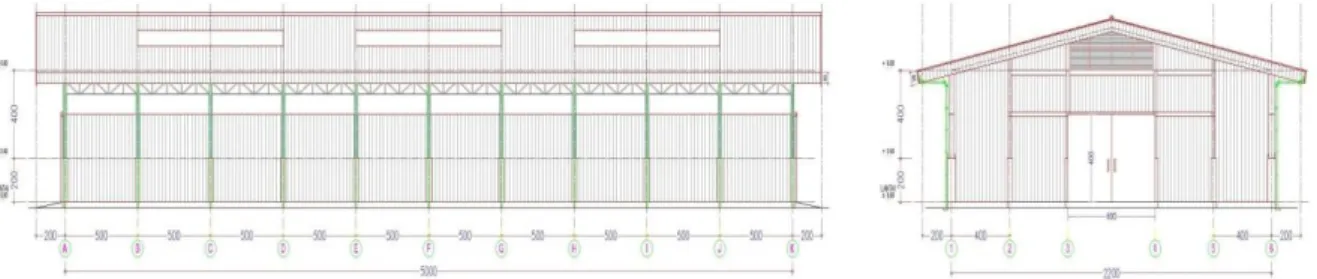

7) Gudang Garam

Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan garam dan bittern, sebagai tempat iodisasi garam, dan sebagai tempat pencucian garam. Luas gudang adalah 50 m x 22 m dengan kapasitas penyimpanan garam sebanyak 1500 ton. Gambar 14 merupakan desain gudang garam.

Gambar 14 Desain Gudang Garam. METODE PELAKSANAAN

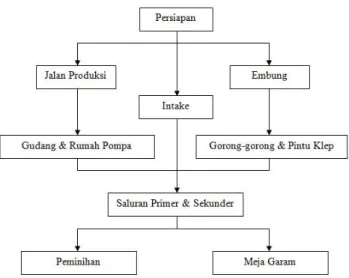

Di dalam dunia konstruksi perlu diperhatikan metode pelaksanaannya agar suatu proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Dalam metode pelakasanaan harus jelas urutan kerja, penggunaan jenis dan kapasitas alat,

kombinasi alat, jadwal kerja, dan gambar sketsa yang jelas. Gambar 15 merupakan metode pelaksanaan secara umum untuk perencanaan tambak garam.

Gambar 15 Diagram Alir Pelaksanaan Secara Umum.

Pada pekerjaan galian tanah menggunakan alat backhoe (menggali), dump truck (mengangkut), dan bulldozer (meratakan). Sedangkan untuk pekerjaan timbunan tanah menggunakan alat backhoe (mengambil tanah untuk timbunan), dump truck (mengangkut tanah untuk timbunan), bulldozer (meratakan), water tank truck (menyiram air pada tanah timbunan saat dipadatkan), vibrator roller (pemadatan pada tanggul jalan produksi), baby

roller (pemadatan pada tanggul peminihan dan meja garam).

Kebutuhan alat berat yang digunakan yaitu backhoe (1 unit), dump truck (2 unit), water tank

truck (1 unit), vibrator roller (1 unit), dan baby roller (1 unit).

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Lokasi perencanaan tambak garam yang didesain (Desa Pemongkong) sesuai dengan

kriteria teknis, yaitu evaporasi/penguapan tinggi, kecepatan dan arah angin > 5 m/detik, curah hujan rendah, suhu udara > 32oC, penyinaran matahari 90%,

kelembaban udara rendah, dan pasang surut air laut mencukupi suplai air.

2. Dengan menggunakan sistem perencanaan garam teknis ini, produksi diharapkan meningkat dari + 90 ton/ha/tahun menjadi + 150 ton/ha/tahun.

3. Dari hasil perencanaan tambak garam seluas 10,79 ha dibutuhkan :

a. Saluran primer dengan dimensi B = 1,50 m dan H = 0,75 m, saluran sekunder dengan dimensi B = 1,00 m dan H = 0,50 m, dan gorong-gorong 1,50 x 1,50 m. b. Kapasitas pompa 98,57 liter/detik dengan daya 2,66 hp = 2,73 kW.

c. Pada pintu peminihan menggunakan pipa PVC dengan dimensi 8 inch.

4. Prosentase luasan petak antara embung, peminihan, dan meja garam adalah dengan ketinggian air di embung 50 cm, peminihan 10 cm, dan meja garam 5 cm.

5. Biaya yang dipakai untuk pencetakan tambak baru berkisar + Rp. 165.000.000,00 /ha. Saran

1. Sampai saat ini belum terdapat standar perencanaan teknis untuk tambak garam. Untuk itu diperlukan standar perencanaan sebagai contoh seperti Standar Perencanaan Teknis Irigasi.

2. Untuk meningkatkan hasil produksi garam di Indonesia, diharapkan adanya peningkatan sistem pengolahan garam tradisional ke sistem yang lebih modern (antara lain dengan pompa, saluran pipa dan geomembran).

3. Prosentase pembagian luasan petak tambak perlu kajian ilmiah/kajian lebih detail untuk memaksimalkan produksi garam.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, Eddy dan Evi Liviawaty. 1991. Teknik Pembuatan Tambak Udang. Bandung: Kanisius

Badan Standarisasi Nasional. 2000. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk

Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002. Bandung

Departemen PU, Dirjen Pengairan. 1986. Standar Perencanaan Irigasi, Kriteria

Perencanaan Bagian Bangunan (KP 04). Bandung: CV. Galang Persada.

Departemen PU, Dirjen Pengairan. 1986. Standar Perencanaan Irigasi, Kriteria

Perencanaan Bagian Perencanaan Jaringan Irigasi (KP 01). Bandung: CV.

Galang Persada.

Hardiyatmo, H.C. 2010. Analisis dan Perancangan Fondasi Bagian I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka

Martosudarmo, Budiono dan Bambang S. Ranoemihardjo. 1995. Rekayasa Tambak. Jakarta: Penebar Swadaya.

Purbani, Dini. 2003. Proses Pembentukan Kristalisasi Garam.

Setiawan, Agus. 2008. Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD. Jakarta: Erlangga.

Sukirman, Silvia. 1999. Perkerasan Lentur Jalan raya. Bandung: Nova.

Sosrodarsono, Suyono dan Kazuto Nakazawa. 1980. Mekanika Tanah dan Teknik

Pondasi. Jakarta: Pradnya Paramita

Suhardjono, dkk. 2010. Reklamasi Daerah Rawa Untuk Pengembangan Persawahan. Malang: Citra Malang

Sunggono, K.H. 1984. Buku Teknik Sipil. Bandung: Nova 1984. Mekanika Tanah. Bandung: Nova

Suripin, Ir, M.Eng, Dr. 2006. Pasang Surut Diktat Kuliah Fakultas Teknik Jurusan

Sipil Universitas Diponegoro. Semarang

Triatmodjo, Bambang, Ir, CES, DEA, Dr, Prof. 1993. Hidraulika I. Yogyakarta: Beta Offset.

1993. Hidraulika II. Yogyakarta: Beta Offset.

Tim Gunadarma. 1997. Irigasi dan Bangunan Air. Jakarta: Gunadarma.

Ven Te Chow, Ph.D. 1992. Hidrolika Saluran Terbuka (Open Channel Hydraulics). Jakarta: Erlangga.

http://m.kompasiana.com/post/sejarah/2013/06/08/garam-sebagai-komoditas-strategis-dunia-danindonesia-dalam-sejarah-/ (Diakses 17 Juli 2013)