PENGEMBANGAN SOCIAL FORESTRY DI SPUC BORISALLO (Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat)

SOCIAL FORESTRY DEVELOPMENT IN BORISALLO FORESTRY RESEARCH STATION

(Socio-economic and cultural community analysis)

Oleh/by : Abd. Kadir W.

Abstract

Borisallo forestry research station has chance as show window of social forestry. This is due to its natural resources and human resources potency. The aimed of this research was to identify the condition of socio-economic and cultural community to be functioned as source of information and policy. The result of the research showed that several factors were involved such as the productivity of community, the main job of farmer, the family labor potency, the community perception towards the environment, and the community participation to conserve the environment. However, poverty rate in Borisallo not be able yet to be decreased by what they’ve got as their income. Therefore, it should be looked an alternative way for better solution.

Key words: Borisallo forestry research station, social forestry, socio-economic and cultural community

Abstrak

Stasiun Penelitian dan Ujicoba (SPUC) Borisallo memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai show window pengembangan social forestry. Hal ini karena potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan dimilikinya untuk pengembangan social forestry. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan social forestry di SPUC Borisallo. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor yang dapat mendukung pengembangan social forestry di kawasan tersebut adalah tingginya persentase usia kerja produktif masyarakat, pekerjaan utama petani, potensi tenaga kerja keluarga, persepsi masyarakat terhadap kawasan, dan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Namun demikian pendapatan yang diperoleh masyarakat dari meggarap lahan di SPUC Borisallo belum mampu mangangkat masyarakat dari garis kemiskinan sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan produktivitas lahan garapan mereka.

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah meluasnya pemukiman sampai ke dalam kawasan hutan yang menyebabkan beralihnya hutan menjadi lahan pertanian. Penanganan terhadap penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini diperlukan suatu model pengelolaan di mana masyarakat dapat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dengan taraf hidup yang makin baik, tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya hutan.

Menteri Kehutanan telah menegaskan lima program prioritas kehutanan nasional, yaitu penghentian penebangan hutan, pengendalian kebakaran hutan, restrukturisasi industri kehutanan, rehabilitasi dan penghutanan kembali lahan kritis, serta penguatan desentralisasi pengelolaan hutan. Pencapaian prioritas ditempuh melalui penerapan social forestry. Kelima program tersebut dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta kelestarian sumberdaya hutan.

Stasiun Penelitian Ujicoba (SPUC) Borisallo terletak sekitar 25 km dari Makassar dan mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat. Luas kawasan mencapai 135 ha dengan beberapa jenis tanaman di dalamnya seperti leda (Eucalyptus sp), gmelina (Gmelina arborea) dan akasia (Acacia mangium). Kawasan SPUC Borisallo memiliki peluang untuk pengembangan social forestry karena terdapat masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari melalui penanaman tanaman dibawah tegakan eucalyptus, akasia dan gmelina dengan tanaman kopi, pisang, coklat dan tanaman semusim (padi, jagung dan kacang tanah).

Dalam rangka pengembangan social forestry di kawasan tersebut, diperlukan informasi tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan social forestry yang akan dilaksanakan.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat dalam rangka pengembangan social forestry di Stasiun Penelitian dan Ujicoba (SPUC) Borisallo.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dan stakeholder lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan social forestry di SPUC Borsallo.

C. Kerangka Pemikiran

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengembangan social forestry di SPUC Borisallo adalah hutan lestari dan masyarakat sekitarnya sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana yang selanjutnya disebut sebagai alur/kerangka berpikir sebagai berikut :

1. Inventarisasi potensi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendataan/pengumpulan data tentang kondisi masyarakat sekitar dan kondisi sumber daya alam.

2. Hasil dari inventarisasi potensi ini melahirkan 2 hal pokok yaitu (a) gambaran kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar SPUC Borisallo dan (b) gambaran kondisi sumberdaya alam yang tersedia dan dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan social forestry. Penelitian ini berada pada tahap gambaran kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar SPUC Borisallo.

3. Dengan bermodalkan gambaran kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta gambaran kondisi sumberdaya alam yang tersedia, kemudian disusun strategi pengembangan social forestry yang meliputi jenis kegiatan yang akan dikembangkan (misalnya agroforestry, sylvopastural, apicultur, wana farma, dll) dan bagaimana teknis pelaksanaannya.

4. Setelah strategi pengembangan social forestry disusun kemudian diimplemtasikan dan diawasi pelaksanaannya secara bersama-sama sehingga tujuan hutan lestari dan

Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan pada diagram alur sebagai berikut : Inventarisasi Potensi / Pengumpulan Data Inventarisasi Kondisi Sumberdaya Alam Inventarisasi Kondisi Sosekbud Masyarakat

Strategi Pengembangan Social Forestry

Pelaksanaan Kegiatan Social Forestry

II. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember – Desember 2002 di Stasiun Penelitian dan Ujicoba (SPUC) Borisallo Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

B. Pengumpulan Data

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara purpossive, dimana SPUC Borisallo diharapkan menjadi show window pengembangan social Forestry di Sulawesi Selatan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode sensus dengan mewawancarai seluruh petani yang menggarap lahan di SPUC Borisallo (68 KK) ataupun pihak-pihak yang terkait (tokoh masyarakat, aparat kelurahan dan dinas kehutanan setempat). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur (laporan instansi terkait dan data statisitik).

C. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi, dihitung rata-ratanya, dilakukan klasifikasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan berbagai kesimpulan mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat dalam rangka pengembangan social forestry di masa datang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Aspek Sosial Masyarakat

1. Penduduk

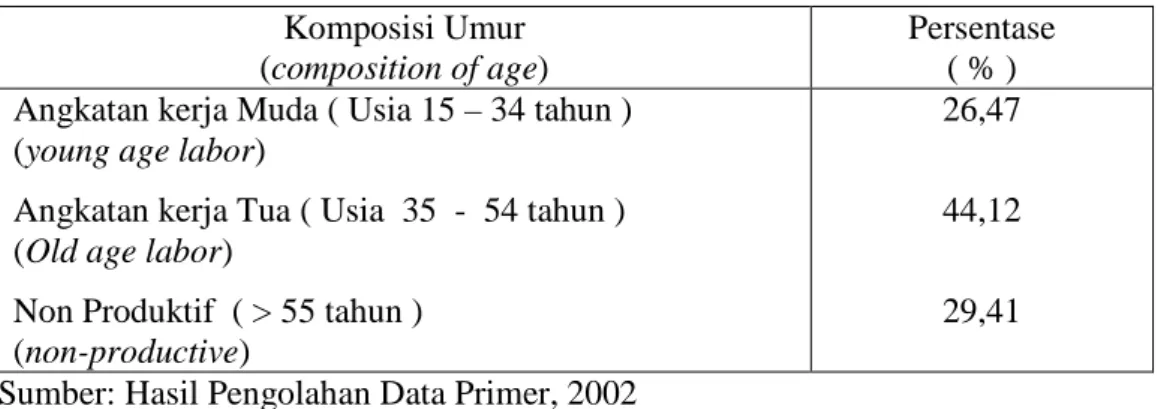

Jumlah kepala keluarga yang mengarap lahan dalam kawasan SPUC Borisallo adalah 68 KK. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa distribusi umur masyarakat di lokasi kajian berkisar 27 – 75 tahun, dengan rata– rata umur 46 tahun. Secara rinci distribusi umur masyarakat di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Umur Masyarakat Table 1. Composition of age community

Komposisi Umur (composition of age)

Persentase ( % ) Angkatan kerja Muda ( Usia 15 – 34 tahun )

(young age labor)

Angkatan kerja Tua ( Usia 35 - 54 tahun ) (Old age labor)

Non Produktif ( > 55 tahun ) (non-productive)

26,47 44,12 29,41 Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002

(Source : Primary data analyzed, 2002)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa umur masyarakat sebagian besar merupakan usia produktif. Tingginya usia produktif dalam masyarakat merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dimasa datang dalam pengembangan suatu wilayah. Semakin bertambah usia seseorang, semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Adapun petani yang berusia muda, pada umumnya mempunyai kondisi fisik yang sehat dan mampu menerima dengan cepat inovasi ataupun ide–ide baru yang dianjurkan dibanding petani yang berumur tua.

2. Pendidikan

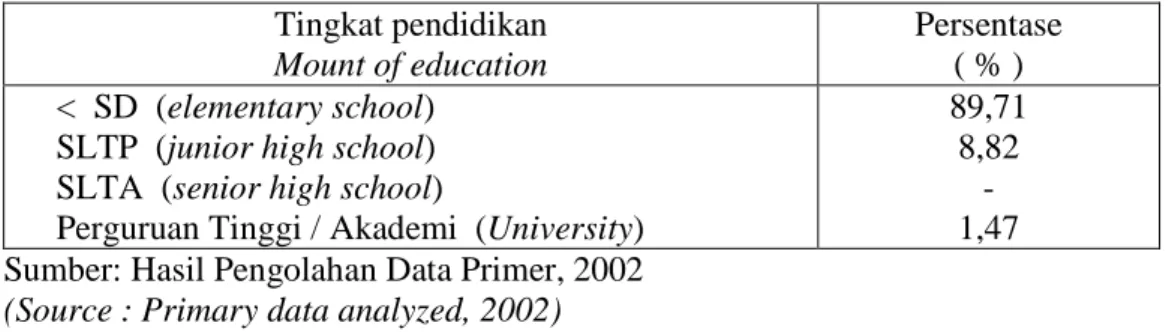

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi

cara berpikir seseorang, terutama dalam menganalisis suatu masalah. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat memungkinkan masyarakat lebih cepat menerima dan memberikan respon terhadap hal-hal yang membutuhkan kemampuan berpikir dari inovasi-inovasi baru yang dianjurkan kepadanya. Kecenderungan yang ada, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin responsif orang tersebut terhadap perubahan–perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat dilokasi penelitian sangat rendah. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya program social forestry. Rendahnya tingkat pendidikan di lokasi penelitian perlu mendapatkan perhatian khusus. Namun demikian, hal ini dapat diatasi dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara intensif sehingga tercipta kesamaan visi dan persepsi terhadap kegiatan yang akan dilakukan dalam masyarakat khususnya pelaksanaan kegiatan sosial forestry.

Tingkat pendidikan masyarakat yang menggarap lahan di SPUC Borisallo dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Table 2. Mount of education community

Tingkat pendidikan Mount of education

Persentase ( % ) < SD (elementary school)

SLTP (junior high school) SLTA (senior high school)

Perguruan Tinggi / Akademi (University)

89,71 8,82

- 1,47 Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002

(Source : Primary data analyzed, 2002)

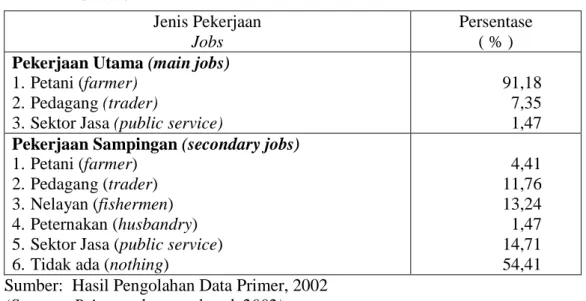

3. Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan penduduk dilihat berdasarkan pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari– hari. Jenis pekerjaan penduduk di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Masyarakat Table 3. Type of job community

Jenis Pekerjaan Jobs

Persentase ( % ) Pekerjaan Utama (main jobs)

1. Petani (farmer) 2. Pedagang (trader)

3. Sektor Jasa (public service)

91,18 7,35 1,47 Pekerjaan Sampingan (secondary jobs)

1. Petani (farmer) 2. Pedagang (trader) 3. Nelayan (fishermen) 4. Peternakan (husbandry) 5. Sektor Jasa (public service) 6. Tidak ada (nothing)

4,41 11,76 13,24 1,47 14,71 54,41 Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002

(Source : Primary data analyzed, 2002)

Data dari Tabel 3 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat (91,18%) mempunyai pekerjaan utama sebagai petani, selebihnya 7,35% merupakan pedagang dan 1,47% bergerak di sektor jasa. Sedangkan pekerjaan sampingan masyarakat di lokasi penelitian sebagaian besar di sektor jasa (buruh, sopir, imam desa) sebanyak 14,71% dan sebagai nelayan air tawar (13,24%). Masyarakat yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai nelayan, karena lokasi SPUC Borisallo berdekatan dengan bendungan Bili-Bili yang menjadi salah satu obyek wisata. Diantara para wisatawan banyak yang ingin menikmati masakan ikan air tawar yang dipelihara oleh masyarakat.

Dalam rangka pengembangan social forestry di masa datang, jenis pekerjaan utama masyarakat yang sebagian besar sebagai petani merupakan salah satu potensi pendukung sebab sedikit-banyaknya masyarakat telah mengetahui teknik-teknik bercocok tanam. Hal yang perlu dilakukan adalah mengarahkan dan membina masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

4. Potensi Tenaga Kerja Keluarga

Ketersediaan tenaga kerja yang cukup merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan. Potensi tenaga kerja keluarga diketahui dari banyaknya usia kerja produktif (umur 14 – 54 tahun) yang ada pada setiap rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap keluarga di lokasi penelitian memiliki potensi tenaga kerja berkisar antara 0 s/d 9 orang dengan rata-rata 3 orang setiap keluarga. Untuk lebih jelasnya jumlah potensi kerja yang dimiliki oleh setiap keluarga di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Angkatan Kerja Keluarga Table 4. Number of family labor

Jumah Angkatan Kerja Keluarga Number of family labor

Persentase (%) 0 – 3 orang > 3 orang 55,88 44,12 Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002

(Source : Primary data analyzed, 2002)

Data pada Tabel 4 menunjukan bahwa setiap keluarga yang menggarap lahan di SPUC Borisallo memiliki potensi tenaga kerja produktif cukup tinggi. Tingginya potensi tenaga kerja tersebut jika dibina dengan baik akan sangat membantu dalam pelaksanaan program social forestry di masa datang. Disamping itu dapat dijadikan sebagai tulang punggung keluarga dalam membantu kepala keluarga melakukan pekerjaan sehari–hari. B. Aspek Ekonomi Masyarakat

1. Jenis Komoditas yang Diusahakan

Jenis komoditas yang diusahakan oleh masyarakat di lokasi penelitian adalah komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kacang tanah, pisang, mangga, kopi, pepaya, rambutan, coklat, mente, nagka dan langsat. Komoditas perkebunan umumnya ditanaman di bawah atau di sela-sela tanaman kayu-kayuan seperti eucalyptus,

diusahakan adalah pisang, mangga, kopi, pepaya, nangka, rambutan, coklat, mente, dan langsat. Sedangkan jenis tanaman komoditas pertanian yang diusahakan selama ini adalah padi, jagung, dan kacang tanah. Jenis tanaman komoditas perkebunan dan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jenis Komoditas yang Diusahakan oleh Masyarakat Table 5. Type of commodity farm community

Jenis Komoditas yang Diusahakan Type of commodity

Persentase ( % ) Buah-buahan (estate commodity)

1. Pisang (banana) 2. Mangga (mango) 3. Kopi (coffee) 4. Pepaya (papaya) 5. Rambutan (rambutan) 6. Coklat (cacao) 7. Mente 8. Nangka (jackfruit) 9. Langsat 63,23 77,94 14,71 27,94 4,41 4,41 1,47 1,47 2,94 1,47 Tanaman pangan (Agriculture commodity)

1. Padi (paddy) 2. Jagung (maize)

3. Kacang tanah (peanut)

13.24 19,12 5,88 27,94 Buah-buahan dan pangan (estate and agriculture) 17,65

Tidak Menggarap Lahan 5.88

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002 (Source : Primary data analyzed, 2002)

Tabel 5 memperlihatkan bahwa persentase komoditas tanaman pertanian lebih kecil (13.24 %) dibandingkan dengan komoditas tanaman perkebunan (63,23%). Rendahnya persentase jenis komoditas pertanian disebabkan oleh kondisi lahan yang kurang memungkinkan. Lahan garapan masyarakat adalah lahan tadah hujan di mana pengairannya sangat bergantung kepada intensitas curah hujan. Di samping itu, sebagian besar lahan tersebut berupa hutan tanaman yang telah dibangun oleh PT Inhutani I Unit III Makassar, sehingga luas dan jumlah lahan yang terbuka untuk kegiatan budidaya tanaman pertanian sangat sedikit.

2. Teknik Budidaya

Pengelolaan usahatani yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian adalah dalam bentuk agroforestry dan monokultur. Pola agroforestry yang diterapkan oleh masyarakat adalah campuran antara tanaman perkebunan dengan tanaman kehutanan. Komoditas tanaman perkebunan (kopi, coklat, dan pisang) ditanam di sela-sela tanaman kehutanan (Eucalyptus deglupta) yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan bentuk monokultur diterapkan oleh masyarakat pada lahan-lahan kosong/terbuka untuk ditanami tanaman pertanian seperti jagung, kacang-kacangan dan padi. Hal ini karena tanaman komoditas pertanian membutuhkan instensitas cahaya yang cukup tinggi dalam pertumbuhannya.

3. Luas Lahan Garapan

Potensi lahan dapat dilihat dari luas lahan usahatani yang digarap oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan garapan masyarakat di SPUC Borisallo berkisar antara 0,2 ha – 2,7 ha dengan rata rata 0,83 ha. Lahan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan usahatani komoditas perkebunan maupun komoditas pertanian. Selengkapnya distribusi luas lahan garapan masyarakat di SPUC Borisallo dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Luas Lahan Garapan Masyarakat Table 6. Wide of ownership farm community

Luas Lahan Garapan Masyarakat Wide of ownership farm community

Persentase ( % ) 0 – 0,83 ha > 0,83 ha 73,53 26,47 Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002

(Source : Primary data analyzed, 2002)

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa 73,53% masyarakat menguasai lahan garapan untuk kegiatan usahatani seluas 0,2 ha - 0,83 ha. Dengan luas lahan seperti ini, diharapkan petani dapat mengolah lahan mereka secara maksimal karena luasan ini masih

lahan tersebut secara maksimal. Hasil maksimal yang diharapkan dari petani dalam mengolah lahannya, tentunya harus diimbangi dengan pembinaan yang maksimal dari instansi-instansi terkait (stakeholder). Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan dalam mengolah lahan usahatani seperti teknik bercocok tanam yang baik yang disesuaikan dengan kondisi lahan, pemilihan jenis tanaman yang sesuai, penerapan pola agroforestry yang tepat sampai kepada cara memasarkan hasil usahatani. Dengan pembinaan yang maksimal diharapkan petani dapat menjadi lebih mandiri dan dapat mengambil manfaat yang lebih maksimal dari lahan yang mereka usahakan selama ini. 4. Pendapatan Usahatani Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total pendapatan usahatani masyarakat di lokasi penelitian selama setahun adalah Rp. 2.032.537,- yang bersumber dari usahatani komoditas perkebunan sebesar Rp. 1.893.044,-/tahun dan komoditas pertanian sebesar Rp. 193.493,-/tahun. Rata-rata total pendapatan usahatani masyarakat di SPUC Borisallo selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Rata-rata Total Pendapatan Usahatani Masyarakat di SPUC Borisallo Table 7. Average of total income community from Borisallo forestry research station

Jenis Komoditas Commodity Rata-rata Pendapatan Average of income Proporsi (%) Buah-buahan (estate) Pangan (agriculture) Rp. 1.839.044,- Rp. 193.493,- 90,52 9,48 Total Rp. 2.032.537,- 100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2002 (Source : Primary data analyzed, 2002)

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa masyarakat di lokasi penelitian sangat menggantungkan sumber pendapatannya dari sektor perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pendapatan usahatani masyarakat dari sektor perkebunan jauh lebih besar yakni sebesar 90,52% dibandingkan pendapatan usahatani dari sektor pertanian yang hanya sebesar 9,48%. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi lahan kurang memungkinkan untuk pengembangan sektor pertanian dimana luasannya sangat terbatas dan pengairannya sangat ditentukan oleh intensitas curah hujan.

Jika dihubungkan dengan kebutuhan minimun seseorang yakni 320 kg beras per kepala dan rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani di lokasi penelitian sebanyak 3 orang dan diasumsikan harga beras Rp. 2.500,-/kg, maka kebutuhan rata-rata minimun yang harus dipenuhi oleh setiap keluarga petani adalah Rp. 3.200.000,-/tahun. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh masyarakat belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat dengan jalan memaksimalkan pengolahan lahan yang mereka usahakan tanpa membuka lahan baru.

5. Pasar dan Pemasaran

Pasar dan sistem pemasaran suatu produk dapat berimplikasi pada sistem produksi. Harga dan sistem pemasaran yang stabil dan efisien dapat merangsang petani untuk meningkatkan produksi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat (80,88%) menjual hasil usahatani mereka dan sisanya (19,12%) untuk dikonsumsi sendiri. Hasil penelitian juga menunjukkan 70,59% masyarakat menjual hasil usahatani mereka ke pedagang pengumpul, 14,71% menjualnya ke pasar dan 8,82% yang menjualnya ke masyarakat sekitar. Adapun lokasi pasar yang menjadi tujuan masyarakat dalam menjual hasil usahataninya adalah pasar desa (90%)

Ada dua cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam memasarkan hasil usahatani, yaitu pedagang mendatangi petani dan petani yang mendatangi pedagang. Bagi pedagang yang mendatangi petani, lokasi pertemuan di antara keduanya adalah di pasar. C. Aspek Budaya Masyarakat

1. Tradisi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Aspek budaya dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkap tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik dan memiliki peran, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam kehidupan sehari-hari.

untuk menentukan sikap dan aktivitas yang diperlukan, baik dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam maupun dalam menyelesaikan konflik–konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Peranan pemimpin formal dan non-formal dalam pengambilan keputusan pada setiap musyawarah atau pertemuan cukup besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa 42,65% masyarakat menyatakan bahwa yang berperan dalam setiap pengambilan keputusan adalah pemimpin formal. Di samping itu, 42,65 % masyarakat juga menyatakan bahwa pemimpin non-formal (tokoh–tokoh masyarakat) memiliki peranan yang cukup besar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan peranan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat kecil yaitu 8,82 %. Anggota masyarakat pada umumnya hanya bersifat menerima hasil keputusan dan melaksanakan instruksi yang telah ditetapkan oleh pemimpin formal dan non-formal.

Dalam rangka pengembangan social forestry, pelibatan pemimpin formal dan non-formal perlu mendapat perhatian, baik sebagai motivator maupun sebagai penyambung informasi dan instruksi dari pelaksana program ke masyarakat sasaran sebagai pelaksana kegiatan dari program tersebut.

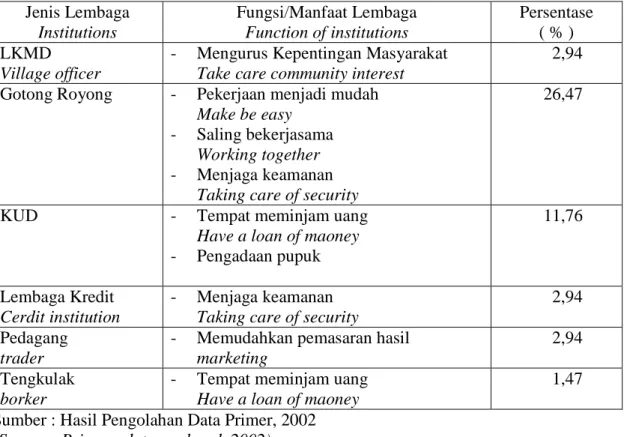

2. Kelembagaan dalam Masyarakat

Kajian potensi kelembagaan dapat dilihat dari keberadaan, fungsi, dan peran lembaga tersebut dalam masyarakat. Jenis kelembagaan dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu lembaga ekonomi desa yang terdiri dari KUD, lembaga kredit/perbankan, pedagang, dan tengkulak serta lembaga non ekonomi desa yang terdiri dari LKMD, dan gotong royong. Selain itu juga diamati kelembagaan di tingkat petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi desa yang paling banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat adalah KUD (76,47%), tengkulak (48,53%), lembaga kredit (44,12%), dan pedagang (48,24%). Sedangkan lembaga non ekonomi desa yang paling banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat adalah gotong royong (97,06%), LKMD (85,29%) dan karang taruna (10,29%).

Keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan yang ada sangat kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98,53% masyarakat tidak terlibat dalam struktur

organisasi lembaga yang ada dan hanya 1,47% masyarakat yang terlibat dalam kelembagaan yang ada di lokasi penelitian.

Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan lembaga ekonomi dan lembaga non ekonomi desa, baik yang bersifat formal maupun non formal, akan tetapi fungsi dan peran dari masing-masing lembaga yang ada kurang dipahami oleh masyarakat sekitar. Pengetahuan masyarakat akan fungsi/manfaat dari lembaga-lembaga yang ada selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi/Manfaat Lembaga Jenis Lembaga Institutions Fungsi/Manfaat Lembaga Function of institutions Persentase ( % ) LKMD Village officer

- Mengurus Kepentingan Masyarakat Take care community interest

2,94 Gotong Royong - Pekerjaan menjadi mudah

Make be easy - Saling bekerjasama

Working together - Menjaga keamanan

Taking care of security

26,47

KUD - Tempat meminjam uang

Have a loan of maoney - Pengadaan pupuk

11,76

Lembaga Kredit Cerdit institution

- Menjaga keamanan Taking care of security

2,94 Pedagang

trader

- Memudahkan pemasaran hasil marketing

2,94 Tengkulak

borker

- Tempat meminjam uang Have a loan of maoney

1,47 Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2002

(Source : Primary data analyzed, 2002)

Besarnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat lembaga informal (gotong royong, pedagang dan tengkulak) dibanding lembaga formal (LKMD, KUD dan lembaga kredit) disebabkan oleh kurangnya kegiatan terstruktur dari lembaga formal yang langsung menyentuh aktivitas usahatani masyarakat secara terjadwal dan berkelanjutan.

masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan lembaga informal (gotong-royong) sebagai kegiatan yang telah lazim dilakukan untuk meringankan pekerjaan sesama petani dan memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Lembaga formal yang banyak diketahui fungsi/manfaatnya oleh masyarakat adalah KUD sebagai tempat untuk meminjam uang dan penyediaan keperluan usahatani, seperti pupuk. Masyarakat di lokasi penelitian dalam mengelola lahan mereka sebagian besar (92,65%) bekerja sendiri-sendiri dan hanya 7,35% yang bekerja secara berkelompok, meskipun mereka mengetahui manfaat dari bekerja secara berkelompok. Manfaat bekerja secara berkelompok yang diketahui oleh masyarakat adalah saling bergotong royong sehingga pekerjaan yang mereka lakukan menjadi ringan dan mudah diselesaikan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Melihat kondisi kelembagaan yang ada dalam masyarakat, pengembangan aspek kelembagaan perlu diarahkan pada pemberdayaan kelompok tani sebagai sarana membina kemandirian dan meningkatkan produktivitas petani serta pemberdayaan KUD sebagai tempat untuk mendapatkan modal usaha, pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil usahatani masyarakat serta sebagai sarana dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan

Kajian persepsi masyarakat diarahkan untuk melihat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan status lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan hutan yang ada di sekitar mereka adalah pemerintah bersama masyarakat (69,12%). Oleh karena itu, sebagian besar (64,71%) masyarakat beranggapan bahwa pemerintah dan masyarakat boleh memanfaatkan kawasan hutan yang ada.

Disamping itu masyarakat pada umumnya mengetahui jika lahan yang mereka garap adalah milik negara yang tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain (67,65 %). Dengan pemahaman masyarakat seperti dijelaskan di atas, diharapkan status kawasan sebagai hutan negara tidak akan berubah di kemudian hari. Agar hal ini dapat terwujud,

maka diperlukan pengawasan dan pembinaan secara intensif dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan (pemerintah, aparat hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar).

Namun demikian, masyarakat umumnya (48,53 %) beranggapan bahwa lahan yang selama ini mereka usahakan dapat diwariskan kepada anak/keluarga mereka. Hal ini dapat dipahami karena terdapat anggapan umum dalam masyarakat bahwa siapa yang lebih dahulu membuka lahan/mengusahakan lahan dalam hutan, maka lahan garapan tersebut adalah “milik mereka” sehingga mereka berhak mewariskan kepada anak atau keluarga mereka.

Dengan melihat kondisi persepsi masyarakat yang cukup baik tentang tanggung jawab pengelolaan hutan, pemanfaatan kawasan hutan dan status lahan garapan seperti yang disebutkan di atas merupakan modal dasar dalam pelaksanaan social forestry di masa datang sehingga diharapkan keberadaan kawasan hutan di Lokasi SPUC Borisallo dapat dipertahankan. Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mengarahkan masyarakat yang cukup tinggi tersebut dan menyusun pola pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang tepat dan sesuai untuk diterapkan serta hasil hutan apa saja yang dapat dipungut oleh masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan social forestry yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan

Keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat serta kemampuan para perencana dalam mendisain, menyusun program kerja serta mengadaptasi keinginan-keinginan yang berkembang dalam masyarakat terhadap tujuan program pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di lokasi penelitian dapat dilihat dari usaha-usaha dalam menjaga kawasan hutan, kesesuaian pekerjaan yang selama ini digeluti, dan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat.

Masyarakat di sekitar SPUC Borisallo telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam menjaga keberadaan hutan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah pemeliharaan

hutan, melakukan kegiatan penanaman, dan melarang penebangan pohon. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan jalan memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang fungsi, manfaat, dan peran hutan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Partisipasi masyarakat di lokasi penelitian juga dipengaruhi oleh kesesuaian pekerjaan yang digeluti selama ini dan ada atau tidaknya alternatif usaha lain yang dapat dilakukan. Kesesuaian pekerjaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara minat, bakat dan pengalaman kerja masyarakat dengan kondisi lapangan kerja yang tersedia.

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa 91,18 % masyarakat di SPUC Borisallo memiliki pekerjaan pokok sebagai petani (berkebun) dan sebelum mereka bermukim di sekitar SPUC Borisallo pekerjaan mereka juga adalah petani (petani sawah dan kebun). Sementara itu kondisi lapangan kerja yang tersedia areal SPUC Borisallo cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72,06% masyarakat menganggap bahwa pekerjaan sudah sesuai dan 27,94% yang beranggapan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pekerjaan sudah sesuai, akan tetapi sebagian besar masyarakat (66,18%) menganggap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian kecil (33,82%) yang merasakan penghasilan dari pekerjaan yang digeluti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, sebanyak 50% masyarakat berkeinginan untuk beralih usaha dari yang selama ini digeluti dan 50% lainya ingin tetap mempertahankan usahanya. Meskipun sebagian besar masyarakat merasakan pendapatannya tidak mencukupi dan ada keinginan untuk beralih usaha, akan tetapi 91,18% masyarakat menyatakan bahwa di sekitar lokasi penelitian tidak terdapat lapangan kerja yang cocok buat mereka, hanya 1,47% masyarakat yang menyatakan tersedia lapangan kerja yang cocok dan selebihnya (7,35%) yang tidak mengetahui ada-tidaknya lapangan kerja yang tersedia dan cocok untuk digeluti. Dalam rangka mengantisipasi kondisi yang ada, masyarakat di lokasi penelitian memiliki beberapa

rencana sehingga kehidupan mereka dapat lebih meningkat dari saat ini diantaranya menambah modal usaha, berdagang, berkebun, dan bertani dengan lebih intensif.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan social forestry di SPUC Borisallo adalah dengan jalan mengikutsertakan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sampai pada evaluasi kegiatan. Misalnya melibatkan pada setiap rapat/diskusi untuk membahas kegiatan apa yang sebaiknya dilaksanakan, apa yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, bagaimana mengupayakan agar semua yang dibutuhkan dapat dipenuhi, bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut agar berhasil dan bagaimana mencari solusi jika terdapat masalah dalam pelaksanaannya.

Hal yang perlu dilakukan pada kegiatan perencanaan adalah menggali kepentingan/kebutuhan riil masyarakat yang menjadi sasaran dan menawarkan program yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini dikembangkan komunikasi dua-arah antara perencana program dengan masyarakat sasaran, sehingga terjadi sinkronisasi antara program dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan model perencanaan demikian diharapkan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam pelaksanaan program.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi ini diperlukan agar terjadi kesamaan persepsi dan keterpaduan gerak antara pengelola program dan masyarakat sasaran. Di samping itu, melalui sosialisasi maka informasi tentang program yang dilaksanakan akan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki wawasan akan manfaat yang diterima oleh masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Tidak adanya kesamaan persepsi antara pengelola program dengan masyarakat sasaran dan kurangnya wawasan akan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan, akan menghambat upaya pengembangan partisipasi masyarakat.

Langkah selanjutnya adalah menciptakan pra-kondisi sebelum program tersebut dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pelatihan-pelatihan untuk

sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat sasaran serta potensi yang dapat dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (97,06%) di lokasi penelitian tidak pernah mengikuti pelatihan/kursus dan hanya sedikit (2,94%) yang pernah mengikuti pelatihan/kursus. Jenis kursus/pelatihan yang pernah diikuti adalah pelatihan tentang penanaman dan pertanian. Dengan meningkatnya skill dan kemampuan masyarakat melalui pelatihan/kursus yang diberikan, diharapkan produktivitas mereka akan meningkat pula yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat mendukung pengembangan social forestry di SPUC Borisallo adalah prosentase usia produktif yang cukup tinggi, pekerjaan penduduk sebagai petani, dan potensi tenaga kerja keluarga cukup tersedia. Sedangkan kondisi yang dapat menghambat dan perlu mendapatkan perhatian serius adalah tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

2. Rata-rata pendapatan masyarakat dari kegiatan menggarap lahan di SPUC Borisallo sebesar Rp. 2.032.500,-/tahun belum cukup untuk mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas tanaman yang diusahakan masyarakat karena mereka belum memelihara dengan baik tanaman yang mereka usahakan seperti pemupukan belum dilakukan secara teratur.

3. Persepsi masyarakat terhadap kawasan hutan (SPUC Borisallo) cukup baik dimana mereka menyadari bahwa lahan yang mereka garap adalah milik negara serta adanya upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam menjaga keberadaan hutan dengan jalan menanami dengan tanaman pohon-pohonan, mencegah kebakaran hutan dan mencegah penebangan pohon.

B. Saran

1. Dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program social forestry di kawasan SPUC Borisallo, maka masyarakat hendaknya dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi kegiatan.

2. Sosialisasi rencana pengembangan social forestry perlu dilakukan agar terjadi kesamaan persepsi dan keterpaduan gerak antara pengelola program dan masyarakat sasaran.

3. Perlu diciptakan pra-kondisi sebelum program pengembangan social forestry dilaksanakan, berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dan kemampuan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat sasaran serta potensi yang dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. dan Supratman. 2002. Hasil-Hasil Penelitian dan Perkembangan Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan. Makalah pada Seminar Hasil-Hasil Penelitian Kehutanan Tanggal 24 Desember. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi. Makassar.

Sayogyo, 1986. Garis Kemiskinan dan Ukuran Tingkat Kesejahteraan Penduduk. P3PK UGM. Yogyakarta.

Simon, H. 1994. Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial. Yayasan Pusat Studi Sumber Daya Hutan. Yogyakarta.

Sutrisno dan Anang Sudarna. 2002. Social Forestry dan Landasan Hukumnya. Makalah pada Seminar Social Forestry Tanggal 17 Desember 2002. Diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Pusat Penelitan dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.

Unhas. 2000. Kumpulan Materi Pelatihan Pendamping Hutan Kemasyarakatan Propinsi Sulawesi Selatan (Bantuan OECF) Tahun Anggaran 1998/1999. Kerjasama