JENIS DAN KELIMPAHAN PLANKTON DI TAMBAK EKSTENSIF

KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Abdul Malik Tangko, Tarunamulia, dan Erfan Andi Hendrajat Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129, Maros 90512, Sulawesi Selatan

E-mail: litkanta_05@yahoo.co.id

ABSTRAK

Nilai keragaman plankton yang tinggi merupakan media budidaya yang baik bagi ikan bandeng dan udang, baik secara monokultur maupun polikultur yang mengarah pada produktivitas tambak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian bertujuan untuk menelaah jenis dan kelimpahan plankton dalam rangka mendukung pengelolaan tambak yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan di kawasan pertambakan Kabupaten Barru dengan memilih lokasi tambak yang sedang dalam operasional budidaya baik ikan bandeng maupun udang. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada kawasan tambak secara representatif pada 17 stasiun yang mewakili tipe lingkungan lokasi pertambakan. Plankton dikoleksi dengan menyaring air sebanyak 50 L menjadi 30 mL menggunakan plankton net no 25, kemudian diawetkan dengan larutan Lugol 1%. Identifikasi jenis plankton dilakukan di laboratorium menggunakan mikroskop yang berpedoman pada buku identifikasi plankton dan perhitungannya menggunakan metode counting cell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpahan plankton tertinggi pada stasiun 13 (1020 ind/L) dan terendah pada stasiun 1 (1 ind/L). Jumlah individu fitoplankton berkisar 9-250 Ind/L dan Zooplankton berkisar 9-670 Ind/L. Jumlah genus fitoplankton sebanyak 14 genera yang didominasi oleh kelas Bacillariophiceae (8 genera), sedangkan kelas lainnya hanya 1-2 genera. Sedangkan jumlah genus Zooplankton didominasi oleh kelas Crustaceae (11 genera) dan kelas lainnya 1-2 genera. Hasil uji indeks biologi plankton yaitu 12 (70,58%) stasiun yang nilai indeks keragamannya (H1>1) yang berarti tergolong dalam ketegori stabil sedang (moderat), 14 (82,35%) stasiun yang nilai indeks

keseragamannya (E) mendekati angka 1 yang berarti komonitas planktonnya relatif menyebar secara merata dan 16 (94,11%) stasiun yang nilai indekas dominasinya (D) mendekati angka 0 yang berarti tidak terdapat spesies yang secara ekstrim mendominasi spesies lainnya.

KATA KUNCI: jenis, kelimpahan, plankton, kesesuaian,l ahan, tambak, Barru, Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Kabupaten Barru terletak di pantai bagian barat Sulawesi Selatan dengan panjang pantai 78 km dan luas areal pertambakan 2.500 ha. Sedangkan jumlah rumah tangga perikanan (RTP) berdasarkan ketegori luasnya usaha sebanyak 889 RTP dengan luas usaha tambak 1-2 ha, 238 RTP dengan luas usaha 2-5 ha, 37 RTP dengan luas usaha 5-10 ha dan sebanyak 83 RTP dengan luas usaha lebih 10 ha. Sedangkan produksi perikanan Kabupaten Barru berdasarkan data statistik perikanan Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sebesar 8.383,6 ton dengan nilai sebesar Rp 157.581.000.000 (Anonim, 2007).

Teknik pengelolaan tambak di Kabupaten Barru pada umumnya dikelola secara tradisional yang hanya mengandalkan budidaya bandeng dan udang baik budidaya momnkultur maupun polikultur, dan sebagian kecil merupakan tambak semi intesif baik untuk budidaya udang windu maupun udang vaname.Untuk teknologi budidaya tambak dengan sistem tradisional peranan pakan alami termasuk plankton sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan sistem budidaya tambak tradisional, selain tetap melakukan usaha pengembangan budidaya semi intensif dan intensif baik jenis udang windu maupun udang vaname.

Kehadiran plankton terutama fitoplankton berperanan sangat penting dalam ekosistem perairan termasuk pada perairan kawasan pertambakan. Fitoplankton berperanan sebagai produsen primer dan penyumbang oksigen terlarut dalam perairan keberadaannya dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan suatu perairan, sehingga semakin tinggi kelimpahan fitoplankton di suatu perairan, maka perairan semakin subur dan produktif (Yuliana, 2008). Hal ini sejalan dengan pendapat Nontji (1984)

bahwa fitoplankton sebagai tumbuhan yang berfigmen chlorofil mampu melakukan reaksi fotosintesis sebagai penghasil oksigen dan pembentuk zat organik dan zat anorganik. Barnes & Mann (1991) fitoplankton merupakan pakan alami terpenting di ekosistem perairan, dimana tingkat produksi plankton dapat digunakan untuk menduga potensi produksi ikan yang mampu dihasilkan di suatu perairan. Lebih lanjut Praseno (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui kesuburan perairan antara lain dengan mengetahui kelimpahan fitoplankton di perairan tersebut.

Kelimpahan plankton terutama fitoplankton di suatu perairan dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien terutama nitrogen (N) dan fosfor (p). Komposisi dan kelipaham plankton akan berubah-ubah sebagai respon karena terjadinya perubahan lingkungan baik fisik, kimia maupun biologi (Reinolds et al., 1984). Jumlah dan jenis plankton yang berada pada suatu perairan tergantung dari kondisi lingkungan perairan misalnya suhu,salinitas dan kandungan nutrien. Jika salinitas air tambak tinggi, maka jenis plankton yang ada tidak berbeda dengan jenis plankton yang ada di perairan pantai, sebaliknya bila salinitas tambak sangat rendah maka jenis plankton yang ada tidak berbeda dengan jenis plankton air tawar (Sachlan,1972).

Keberadaan plankton di suatu perairan di samping berfungsi sebagai pakan ikan dan udang dapat pula berperan sebagai salah satu dari parameter ekologi yang dapat menggambarkan kondisi suatu perairan. Menurut Dawes (1981) salah satu ciri khas organisme fitoplankton yaitu merupakan dasar mata rantai pakan di perairan. Oleh karena itu, kehadirannya di suatu perairan dapat menggambarkan karateristik suatu perairan apakah berada dalam keadaan subur atau tidak. Sedangkan apabila populasi plankton di suatu perairan lewat jenuh (blooming) dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran biologi.

Pada setiap perairan terdapat perkembangan yang sedemikian rupa sehingga suatu spesies lebih dominan dari spesies lainnya pada interval waktu yang relatif pendek sepanjang tahun. Spesies yang dominan pada suatu waktu kerapkali menjadi spesies langka pada selang waktu berikutnya dan digantikan oleh spesies lain yang dominan. Menurut Davis (1955) penyebaran plankton yang tidak merata dalam suatu perairan selain disebabkan oleh aliran air yang masuk atau arus ke dalam suatu perairan, juga dapat disebabkan oleh pasang surut, variasi garam nutrient, aktivitas pemangsaan dan adanya pencampuran dua mata air.

Untuk mengetahui kompsisi jenis dan kelimpahan plankton di kawasan pertambakan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, maka telah dilakukan penelitian pada tahun 2013 dengan pengambilan sampel plankton representatif pada 17 stasiun yang mewakli masing-masing tipe lingkungan lokasi pertambakan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian telah dilaksanakan di kawasan pertambakan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 17 stasiun pengamatan atau pengambilan sampel ditetapkan posisinya berdasarkan peta detail petakan tambak dari citra quickbird dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 1.

Disetiap stasiun, contoh plankton diambil pada tambak yang sedang dalam operasional budidaya ikan bandeng dan udang baik secara monokultur maupun polikultur. Plankton dikoleksi dengan menyaring air sebanyak 50 L menjadi 30 mL menggunakan plankton net nomor 25, kemudian diawetkan dengan larutan Lugol 1%. Identifikasi jenis plankton dilakukan di laboratorium menggunakan mikroskop yang berpedoman pada Newel & Newel (1977), Yamaji (1976) dan Botes (2003) seta kelimpahannya menggunakan Sedwick Rafter Counting Cell (APHA, 1998). Untuk kestabilan perairan, maka dilakukan analisis kuantitatif indeks biologi plankton meliputi perhitungan keragaman, keseragaman dan dominasi dari Shannon-Wiener (Odum,1971; Basmi, 2000) dengan formula sebagai berikut:

Indeks keragaman jenis:

N Ni Pi Pi ln Pi H'

di mana:

H’ = Indeks Keragaman jenis ni = Jumlah individu taksa ke -i N = Jumlah total individu

Pi = ni / N = Proporsi spesies ke 1

Indeks keseragaman:

di mana:

E = Indeks keseragaman jenis H’ = Indeks keragaman jenis

H’ maks = Indeks keragaman maksimum

Indeks dominasi :

D = (Pi)2

di mana:

D = Indeks dominasi

ni = Jumlah individu taksa ke-i N = Jumlah total individu

Pi = ni / N = Proporsi spesies ke-i

Gambar 1. Lokasi penelitian di kawasan pertambakan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

maks H' H' E

HASIL DAN BAHASAN

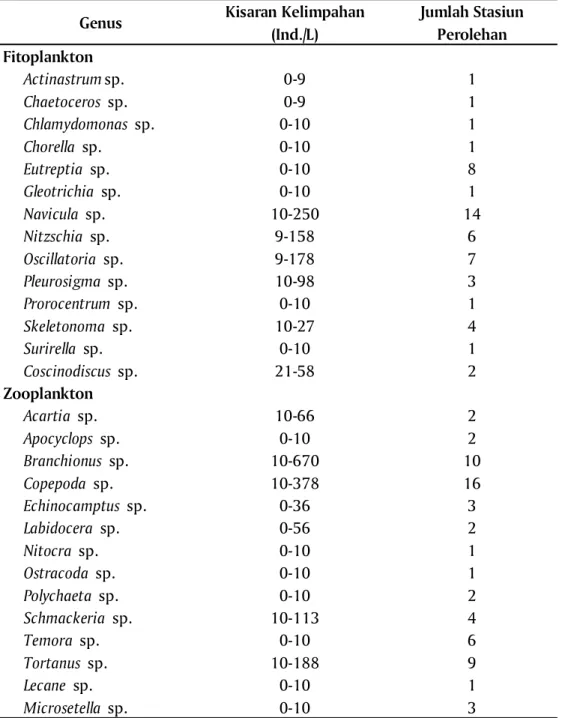

Hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Untuk pembahasan komposisi, kisaran dan jumlah stasiun perolehan plankton di kawasan pertambakan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kisaran kelimpahan fitoplankton tertinggi pada genera Navicula sp (10-250 ind/L) dan untuk Zooplankton tertinggi pada genera Copepoda sp. (10-670 ind/L). Sedangkan jumlah stasiun perolehan tertinggi pada genera Navicula sp. (14 stasiun), artinya Genera Navicula sp. ditemukan pada 14 stasiun dari 17 stasiun yang diteliti. Sedangkan untuk Zooplankton tertinggi pada genera Copepoda sp. (16 stasiun) yang berarti Copepoda spditemukan pada 16 stasiun dari 17 stasiun yang diteliti. Pada Tabel 1 terlihat bahwa kompsisi jenis plankton yang diperoleh selama penelitian terlihat bahwa kelas yang menyusun fitoplankton diwakili ole 5 kelas yaitu Bacillariophyceae sebanyak 8 genera (57,14%) Chlorophyceae sebanyak 2 genera (20,40%),Cyanophyceae 2 genera

Genus Kisaran Kelimpahan

(Ind./L) Jumlah Stasiun Perolehan Fitoplankton Actinastrum sp. 0-9 1 Chaetoceros sp. 0-9 1 Chlamydomonas sp. 0-10 1 Chorella sp. 0-10 1 Eutreptia sp. 0-10 8 Gleotrichia sp. 0-10 1 Navicula sp. 10-250 14 Nitzschia sp. 9-158 6 Oscillatoria sp. 9-178 7 Pleurosigma sp. 10-98 3 Prorocentrum sp. 0-10 1 Skeletonoma sp. 10-27 4 Surirella sp. 0-10 1 Coscinodiscus sp. 21-58 2 Zooplankton Acartia sp. 10-66 2 Apocyclops sp. 0-10 2 Branchionus sp. 10-670 10 Copepoda sp. 10-378 16 Echinocamptus sp. 0-36 3 Labidocera sp. 0-56 2 Nitocra sp. 0-10 1 Ostracoda sp. 0-10 1 Polychaeta sp. 0-10 2 Schmackeria sp. 10-113 4 Temora sp. 0-10 6 Tortanus sp. 10-188 9 Lecane sp. 0-10 1 Microsetella sp. 0-10 3

Tabel 1. Komposisi, kisaran kelimpahan, dan jumlah stasiun perolehan plankton di kawasan pertambakan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan

(20,40%) Chromonadea dan Eugleophyceae masing-masing 1 genera (7,14%). Sedangkan kelas utama yang menyusun Zooplankton diwakili oleh kelas Krustaceae sebanyak 11 genera (78,57%), Rotatoria sebanyak 2 genera (14,28 %) dan Polychaetahanya 1 genera (7,14%). Secara umum penyusun genera fitoplankton selama penelitian didominasi oleh kelas Bacillariophyceae. Melimpahnya genera fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae hampir pada semua stasiun karena kelas tersebut merupakan anggota utama fitoplankton yang terdapat hampir diseluruh bagian perairan baik di laut,pantai maupun di perairan oceanik (Arinardi et al., 1997). Kedaan ini sejalan dengan penyataan Ray & Rao (1964) bahwa Bacillariophyceae sering mendominasi suatu perairan, karena fitoplankton dari kelas ini mudah beradaptasi dengan lingkungan, tahan terhadap kondisi ekstrim, bersifat cosmopolitan. Komposisi dan jumlah genera plankton yang diperoleh dari penelitian ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan di Bulukumba pada tahun 2007, dimana fitoplankton yang diperoleh didominasi oleh kelas Bacillariophyceae sebanyak 8 genera, Cyanophyceae sebanyak 6 genera, sedangkan dari kelas lainnya hanya terdiri dari 1 genera (Pirzan & Pong Masak, 2007).

Tingginya frekuensi penemuan ke 8 genera tersebut pada penelitian ini diduga karena genera ini toleran terhadap perubahan lingkungan dan bersifat cosmopolit dan cepat berkembang (Sachlan, 1972). Kelimpahan atau jumlah individu plankton per stasiun dari 17 stasiun yang diteliti berkisar 9-670 ind/L. Namun hasil penelitian ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti di Kabupaten Donggala, Dolago, Malakosa, dan Parigi Mautong Sulawesi Tengah yang mendapatkan jumlah 10-20 genera dan kelimpahan fitoplankton 180-14.650 ind/L (Pirzan et

al., 2006). Selanjutnya Amin & Tangko (2008) yang melakukan penelitian di perairan Sungai Lakatong

dan Sungai Binangasangkara Sulawesi Selatan mendapatkan sebanyak 9-27 genera dan kelimpaham fitopankton berkisar 5.034-37.592 sel/mL. Begitu pula Yuliana (2008) yang melakukan penelitian di perairan Maitara Kota Tidore Kepulauan dengan kelimpaham fitopankton berkisar 7.639 -21.472 ind/L (Periode I), 7.845-25.188 ind/L (Periode II),13.213-51.408 ind/L (Periode III) dan 5.781-33.446 ind/L (Periode IV). Melihat kelimpahan plankton tersebut maka perairan tersebut tergolong dalam ketegori perairan super stabil.

Rendahnya kelimpah plankton di kawasan pertambakan Kabupaten Barru, bila dibandingkan beberapa hasil penelitian tersebut diatas adalah merupakan indikasi bahwa di perairan tambak Kabupaten Barru termasuk dalam ketegori perairan yang tidak stabil hingga stabil sedang (moderat). Hal ini diduga karena kawasan pertambakan tersebut hutan mangrove sebagai jalur hijau sangat kurang ditemukan,padahal keberadaan areal hutan mangrove adalah merupakan simbol kesuburan perairan pada suatu kawasan pertambakan. Berkurangnya hutan mangrove pada kawasan pertambakan tersebut tentunya akan mengarah kepada terjadinya kerusakan habitat yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap penurunan keragaman hayati termasuk keragaman plankton. Menurut Widodo (1997), Faktor utama yang mempengaruhi perubahan jumlah organisme,keragaman dan dominasi antara antara lain adanya perusakan habitat alami, pencemaran kimiawi dan perubahan iklim. Menurut Dooty et al. (1963) dalam Anthony et al. (1987), bahwa tinggi rendahnya bahan organik total merupakan salah satu indikator subur tidaknya suatu perairan, sedangkan tinggi rendah bahan organik total suatu perairan ditentukan oleh kondisi hutan mangrove yang ada disekitarnya. Selanjutnya dikatakan bahwa daun-daun mangrove yang gugur keperairan akan menjadi serasah yang kemudian dari penguraian serasah daun mangrove tersebut akan terbentuk bahan organik berbutir yang merupakan sumber utama untuk energi organisme air termasuk plankton. Menurut Unar (1982), hutan bakau (mangrove) seluas satu hektar akan mampu memproduser sekitar 4 ton detritus tumbuh-tumbuhan yang merupakan suplai pakan yang mantap bagi sumber-sumber perikanan. Hal ini diperkuat oleh Golley et al. (1962), bahwa produktivitas primer hutan mangrove dapat mencapai 2.920 g C/m2/

tahun. Oleh karena itu, hutan mangrove mempunyai peranan yang sangat penting sebagai tempat asuhan berbagai jenis ikan dan krustase (Sikong, 1979).

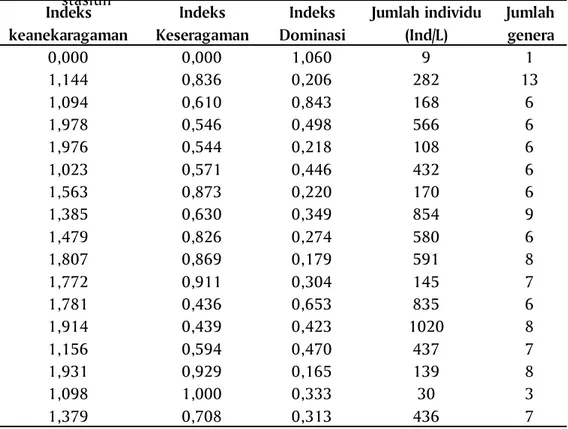

Untuk pembahasan selanjutnya mengenai jumlah individu dan genera serta hasil uji indeks biologi plankton disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah individu teringgi secara berturut diperoleh pada stasiun 13 (1020 Ind/L), stasiun 9 (854 ind/L) dan stasiun 12 (835 Ind/L), sedangkan jumlah genera tertinggi secara berturut diperoleh pada stasiun 2 (13 genera), stasiun 8 (9 genera) stasiun 13 dan 15

masing-masing 8 genera. Jenis spesies yang mendominasi genus fitoplankton adalah Navicula sp. yang diperoleh pada 13 stasiun menyusul Eutreptia sp. sebanyak 8 stasiun perolehan dari keseluruhan stasiun. Sedangkan dari genus Zooplankton didominasi oleh Copepoda sp. yang diperoleh pada 16 stasiun menyusul Branchionus sp. pada 8 stasiun dari keseluruhan stasiun yang diteliti. Stasiun 13 memiliki karakteristik tanah dengan kandungan liat dan fosfat tersedia yang cukup tinggi, sehingga diduga berperan pada tingkat kesuburan lahan tambak (Tarunamulia & Mustafa, 2009).

Sedangkan hasil uji indeks biologi plankton menunjukkan bahwa dari keseluruhan (17) stasiun yang diteliti terdapat 12 (70,58%) stasiun yang nilai H1>1, yang berarti pada perairan kawasan

tambak di Kabupaten Barru tersebut tergolong dalam ketegori stabil sedang (moderat), sedangkan sisanya tergolong dalam ketegori labil atau tidak stabil. Begitu pula terdapat 14 (82,35%) stasiun yang nilai indeks keseragamannya (E) mendekati angka 1 yang berarti kondisi spesies plankton pada perairan kawasasan pertambakan di Kabupaten Barru tersebut termasuk dalam ketegori merata. Selanjutnya terdapat 14 (82,35%) stasiun yang nilai indeks dominasinya (D) mendekati angka 0, yang berarti pada perairan yang dieteliti tersebut tidak terdapat spesies plankton yang secara ekstrim mendominasi spesies lainnya. Menurut Strin (1981) bila indeks keragaman (H1) lebih besar 1, maka

komunitas plankton pada suatu perairan adalah termasuk ketegori stabil sedang (moderat), sebaliknya bila nilai indeks keragamannya lebih kecil dari angka 1, maka komunitas plankton pada perairan tersebut tidak stabil yaitu mudah berubah hanya dengan mengalami pengaruh lingkungan yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan komunitas biota plankton pada konsentrasi aman maksimun dengan meningkat sedikit saja konsentrasi polutan, maka terjadi perubahan struktur komunitas yang ekstrim. Menurut Basmi (2000), bila H1<1, maka komunitas biota plankton dinyatakan tidak

stabil, bila H1 berkisar dari 1-3, maka stabilitas komunitas biota plankton dinyatakan dalam ketegori

moderat dan bila H1>3, berarti stabilitas komutas biota plankton bersangkutan dalam kondisi prima.

Selanjutnya bila indeks keseragaman (E) mendekati nilai angka 1, maka keberadaan spesies plankton pada perairan tersebut relatif merata, sebaliknya bila nilai (E) mendekati angka 0, maka keberadaan spesies plankton pada perairan tersebut tidak merata. Menurut Lind (1979) bila indeks keseragaman mendekati angka 0 maka dikatakan keseragaman antar spesies di dalam komunitas adalah rendah,dan sebaliknya bila indeks kesergaman mendekati angka 1 maka berarti keseragaman antar spesies dapat dikatakan relatif merata. Selanjutnya bila nilai indeks domonasi (D) mendekati angka 1, maka pada

Tabel 2. Uji indeks biologi, jumlah individu, dan genera pada setiap stasiun Indeks keanekaragaman Indeks Keseragaman Indeks Dominasi Jumlah individu (Ind/L) Jumlah genera 0,000 0,000 1,060 9 1 1,144 0,836 0,206 282 13 1,094 0,610 0,843 168 6 1,978 0,546 0,498 566 6 1,976 0,544 0,218 108 6 1,023 0,571 0,446 432 6 1,563 0,873 0,220 170 6 1,385 0,630 0,349 854 9 1,479 0,826 0,274 580 6 1,807 0,869 0,179 591 8 1,772 0,911 0,304 145 7 1,781 0,436 0,653 835 6 1,914 0,439 0,423 1020 8 1,156 0,594 0,470 437 7 1,931 0,929 0,165 139 8 1,098 1,000 0,333 30 3 1,379 0,708 0,313 436 7

perairan tersebut terdapat spesies yang dominan terhadap spesies lainnya, sebaliknya bila nilai indeks dominasinya (D) mendekati angka 0, maka tidak terdapat spesies yang secara ekstrim mendominasi sepesies lainnya.

KESIMPULAN

1. Fitoplankton yang diperoleh sebanyak 14 genera yang didominasi oleh kelas Bacillariophyceae, sedangkan Zooplankton yang diperoleh sebanyak 11 genera yang didominasi oleh kelas Crustaceae 2 . Kelimpahan plankton berkisar 9-670 ind/L, dimana kisaran kelimpahan fitoplankton 10-250 ind/L yang tertinggi pada genera navicula, sedangkan kisaran kelimpahan Zooplankton 10-670 ind/L yang tertnggi pada genera Copepoda.

3. Beradasrkan uji indeks biologi plankton secara umum kondisi kawasan pertambakan di Kabupaten Barru termasuk dalam ketegori sedang (moderat) dan komunitas plankton menyebar secara merata sertasecara umum tidak terdapat spesies yang dominan terhadap spesies lainnya.

DAFTAR ACUAN

Anonim, 2007. Statistik Perikanan Budidaya 2006. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, 41 hal.

Anthony, J.W; M. Mustafa and G.S. Hedarson. 1987. Ekologi Sulawesi. Gajah Mada University. Press. 844 p.

Arinardi, O.H;A. Yusuf,Trimaningsih, E. Asnaryanti dan S.H. Rioyono. 1997. Kisaran dan Komposisi Plankton Predominan di Perairan Kawasan Timur Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanologi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Amin, M. dan A.M. Tangko. 2008. Komposisi dan Indeks Biologi Fitopalankton di Perairan Sungai Lakatong dan Sungai Binangasangkara Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan Bidang Budidaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang. 1-96-102 (7 p).

Basmi. H.J. 2000. Planktonologi: Plankton sebagai indikator kualitas perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor

Barnes, R.S.K, Mann. 1971. Fundamental of Aquatic Ecosystem (Prologue). Blackwell Sci. Publiseher Oxford. 226 p.

Botes, L. 2003. Phytoplankton Identification Catologue. Globalisasi Monograph Series No. 7. Programme Coordination Unit Global Ballast Water Manegement Programme International Marine Organization London. 77 p.

Dawes, C.J; 1981. Marine Botany, A Wyley Intersience Publ:628b p

Davis, C.C; 1955. The Marine and fresh water plankton. Michigan State University Press. Chicago. Golley, F;H.T. Odum and R.F. Wilson. 1962. The Structure and Metabolism of Puerto Rican Red Mangrove

Forest in May. Ecology. 43:9-10.

Lind, O.T; 1979. Hndbook of Common Mehosin Limnology. CV, Mosby Company. St. Lois.

Newell, G. E. And R; Newell. 1977. Marine Plankton a Practical Guide 5 th. Edition Hutchinca of London. 244 p.

Nontji, A. 1984. Biomassa dan Produktivitas Fitoplankton kaitannya dengan faktor Lingkungan. Desertasi Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Odum, E.P.1971. Fundamental Ecology. Third Edition. W.B. Sounders. Co. Philadelphpia. London. Pirzan. A.M. dan P.R. Pong Masak. 2007. Hubungan Produktivitas Tambak dengan Keragaman

Fitoplankton Di Sulawesi Selatan. Jurnal Riset Akuakultur. 2(“):211-221.

Pirzan A.M. P.R.P. Masak dan Utojo. 2006. Keragaman Fitoplankton pada Lahan Budidaya Tambak di Kawasan Pesisir Donggala dan Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Jurnal Riset Akuakultur.1(3):359-372.

Praseno,D. P; 1976. Kesuburan Perairan Indonenesia. Pewarta Ocean. LON- LIPI Jakarta. Tahun 3, No 3. Hal: 7-12.

in Stability Tropical Lake. Arch. Hydrobyol Argentina. 97: 7-17.

Sachlan. M. 1979. Planktonologi Correspondence Cource Centre. Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian. Jakarta. 103 p.

Sikong, M. 1979. Peranan hutan mangrove sebagai tempat asuhan (Nursery ground) berbagai jenis ikan dan Crustaceae. Prosiding Seminar Hutan Mangrove. Ed. S.Soemodihardjo, A, Nontji dan Djamali: 106-108.

Strin, I; 1981. Manual Methods Aquatic Enviroment Research. Part. 8. Ecology Assesment of Pollution Effect. FAO, Rome. 70 p.

Tangko, A.M. 1989. Hubungan Antara Beberapa Faktor Lingkungan dengan Tiram (Oyster)di Sungai Lakatong Dan Sungai Binangasangkara Prvinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang. 86 p.

Unar, M. 1982. Aspek-Aspek Sosial Ekonomi Hutan Bakau. Prosiding Pertemuan Teknis Hasil Survei Hutan Bakau. Jakarta. 1982:83-90.

Yuliana, 2008. Kelimpaham Fitoplankton di Perairan Maitara, Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Perikanan (J. Fish, Sci):323-241.

Yamaji. C.S. 1979. Illustration Of The Marine Plankton Of Japan. Hoikiska Publ. Co. Ltd. Japan. 572 p. Widodo. J. 1997. Biodiversitas sumber daya perikanan laut peranannya dalam pengelolaa terpadu wilayah pantai dalam Mallawa, A:R, Syam, N. Naamin, S. Nurhakim, E.S. Kartamihardja, A. Poernomo dan Rachmansyah (eds). Prosiding Simposium Perikanan Indonesia II. Ujung Pandang 2-3 Desember 1997. hal.136-141.

DISKUSI

Nama Penanya:

Sri Pudji

Pertanyaan:

Dari data/informasi yang diperoleh mengenai kelimpahan plankton di tambak, manfaat apa yang bisa digunakan oleh pembudidaya?

Tanggapan:

Tingkat produksi plankton di suatu perairan dapat digunakan untuk menduga potensi produksi ikan yang mampu dihasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan informasi bahwa tambak berada dalam ketegori sedang (moderat) dan komunitas plankton menyebar secara merata serta secara umum tidak terdapat spesies yang dominan terhadap spesies lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tambak ekstensif di Kabupaten Barru masih layak digunakan untuk kegiatan budidaya.