4

TINJAUAN PUSTAKA

Udang Rebon

Udang diklasifikasikan ke dalam filum Arthopoda, kelas Crustacea, dan bangsa Decapoda. Setiap udang kemudian dibagi kembali atas suku, marga, dan jenis yang berbeda-beda. Udang juga dibedakan menurut tempat hidupnya yaitu udang laut dan udang darat (Purwaningsih, 2000).

Dari sekian banyak jenis udang yang terdapat di perairan Indonesia, jenis udang laut yang dikategorikan memiliki nilai ekonomis penting antara lain Penaeus monodon (udang windu), Penaeus merguiensis (udang putih), dan Metapenaeus monoceros (udang dogol). Udang air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain Macrobranchium rosenbergii (udang galah), Panalirus spp (udang kipas), dan lobster (udang karang) (Purwaningsih, 2000).

Udang rebon terdapat hampir diseluruh perairan Indonesia, terutama pantai timur Sumatera, pantai barat Sumatera (Meulaboh, Air Bangis, Padang, Painan), pantai timur Lampung, pantai utara Jawa, pantai selatan Jawa, selat Madura, Banyuwangi, Muncar, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Laut, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Bima, Bintuni, Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru (Suyanto dan Mujiman, 2001)

Pengolahan Udang Rebon menjadi Terasi

Cara pembuatan terasi udang rebon sebagai berikut :

1. Pertama-tama, udang rebon dicuci dengan air bersih agar semua kotoran terbuang. Selanjutnya udang rebon dimasukkan kedalam karung selama semalam agar bahan baku tersebut menjadi setengah busuk.

2. Keesokan harinya udang rebon tersebut dicuci kembali dan langsung dijemur dibawah sinar matahari sampai setengah kering (kurang lebih selama 1-2 hari). Selama penjemuran, udang rebon harus sering dibalik-balik agar keringnya merata dan kotoran yang mungkin masih melekat dapat dibersihkan.

3. Setelah agak kering, daging udang rebon ditumbuk sampai halus dan dibiarkan lagi selama semalam agar protein yang terkandung didalamnya benar-benar terurai.

4. Selanjutnya kedalam daging udang rebon ditambahkan garam secukupnya untuk membunuh bakteri pembusuk. Jumlah garam yang ditambahkan tergantung selera, maksimal 30% dari berat total udang rebon, agar terasi yang diproduksi tidak terlalu asin.

5. Langkah selanjutnya adalah menggumpalkan dan membungkus bahan terasi tersebut dengan daun pisang kering. Biarkan bahan terasi tersebut selama satu malam agar bakteri pembusuk benar-benar mati. Setelah satu malam, gumpalan bahan terasi tersebut dihancurkan kembali dan dijemur dibawah sinar matahari selama 3-4 hari.

6. Terasi yang telah kering kemudian ditumbuk kembali sampai benar-benar halus dan dibungkus kembali dengan tikar atau daun pisang kering. Selanjutnya terasi tersebut dibiarkan kembali selama 1-4 minggu, agar proses fermentasi dapat berlangsung secara sempurna. Proses fermentasi dapat dianggap selesai apabila telah tercium aroma terasi yang khas.

7. Daya tahan terasi diolah dengan cara seperti diatas dapat mencapai 12 bulan. (Afrianto dan Liviawaty, 1991).

Mutu Hasil Terasi Udang Rebon

Perkembangan teknologi pengolahan pangan telah memungkinkan produksi makanan terbungkus (kemasan) dalam jumlah yang besar dengan daya tahan yang relatif lama. Berkembangnya pembuatan makanan terolah dalam kemasan siap pakai secara besar-besaran telah menimbulkan berbagai masalah. Terjadinya kesalahan dalam proses pengolahan suatu produk terbungkus secara besar-besaran dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada masyarakat luas (Winarno, 1993).

Persyaratan mutu terasi udang rebon berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2716.1-2009, dalam Eska (2011) dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Persyaratan Mutu Terasi

Jenis Uji Satuan Persyaratan

I. Organoleptik Angka (1-9) Minimal 7

II. Cemaran Mikroba *

- Escherichia coli APM/g Minimal < 3

- Salmonella Per 25 g Negatif

- Staphylococcus aureus Koloni / g 1 x 103

- Vibrio cholerae Per 25 g Negatif

III. Kimia

- Kadar Air % Fraksi Massa 30-50

- Kadar Abu Tak Larut dalam Asam % Fraksi Massa Maksimal 1,5

- Kadar Garam % Fraksi Massa Maksimal 10

- Kadar Protein % Fraksi Massa Maksimal 15

- Kadar Karbohidrat % Fraksi Massa Maksimal 2

Kadang-kadang pengusaha terasi yang ingin mengeruk banyak keuntungan dengan sengaja menambahkan tepung tapioka dan zat pewarna kedalam adonan terasi. Tindakan demikian sangat merugikan konsumen, karena selain mutu terasi menjadi rendah, kadang-kadang zat pewarna yang digunakan sebagai campuran terasi banyak mengandung logam Cu atau Mg yang berbahaya bagi kesehatan (Afrianto dan Liviawaty, 1991).

Teknik Pengolahan Terasi

Komposisi bahan baku terasi merupakan hal utama dalam pembuatan terasi, terutama jika terasi dicetak menggunakan alat/mesin. Adapun komposisi bahan baku terasi harus sesuai untuk memperoleh hasil cetakan terasi yang baik dan memperoleh efisiensi yang maksimum. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat lebih optimal, dengan mengetahui komposisi bahan baku terasi yang sesuai untuk alat pencetak terasi.

Selain bahan baku, air merupakan komponen penting dalam bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi kenampakan, kesegaran, tekstur, serta cita rasa pangan. Didalam beberapa bahan pangan, air ada dalam jumlah yang relatif besar dan pada produk pangan yang kering kandungan air perlu mendapat perhatian secara seksama (Legowo dan Nurwantoro, 2004).

Komponen Alat Pencetak Terasi Rangka alat

Kerangka alat berfungsi sebagai pendukung komponen alat lainnya yang terbuat dari besi yang berbentuk siku yang akan disambung dengan menggunakan teknik pengelasan.

Motor listrik

Pada motor listrik tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan

sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar, dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap (Soenarta dan Furuhama, 2002).

Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Misalnya mesin pembangkit tenaga listrik maka dapat memutar motor litrik yang menggunakan mesin untuk berbagai keperluan separti mesin untuk menggiling padi menjadi beras, untuk pompa irigasi untuk pertanian, untuk kipas angin serta mesin pendingin (Djoekardi, 1996)

Setiap mesin sesudah dirakit, porosnya menonjol hingga ujung penutup (lubang pelindung) pada sekurang-kurangnya suatu sisi supaya dapat dilengkapi dengan sebuah cakra sabuk mesin (pulley) atau sebuah gandengan untuk menghubungkan kesuatu pengerak mula (pada generator) atau kesuatu mesin yang akan digerakan (Daryanto, 1984).

Menurut Soenarta dan Furuhama (2002) motor listrik mempunyai keuntungan sebagai berikut:

1. Dapat dihidupkan hanya dengan memutar saklar. 2. Suara dan getaran tidak menjadi gangguan.

3. Udara tidak ada yang dihisap, juga tidak ada gas buang, karena itu tidak perlu mengukur polusi lingkungannya dan membuat ventilasi. Tetapi di ruang yang berbahaya terhadap percikan api, perlu digunakan motor listrik agar tidak terjadi kebakaran.

Puli (pulley)

Puli berfungsi untuk memindahkan daya dan putaran yang dihasilkan dari motor yang selanjutnya diteruskan lagi ke v-belt dan akan memutar poros. Puli dibuat dari besi cor atau dari baja. Puli kayu tidak banyak lagi dijumpai. Untuk

konstruksi ringan diterapkan puli dari paduan aluminium (Stolk dan Kros, 1981). Rumus yang digunakan untuk menghitung percepatan putaran atau ukuran roda transmisi adalah:

SD(penggerak) = SD(yang digerakan) ... (1) dimana:

S = kecepatan pulley (rpm) D = diameter pulley (mm) (Smith dan Wilkes, 1990).

Pemasangan puli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- Horizontal, pemasangan puli dapat dilakukan dengan cara mendatar dimana pasangan puli terletak pada sumbu mendatar.

- Vertikal, pemasangan puli dilakukan secara tegak dimana letak pasangan puli adalah pada sumbu vertikal. Pada pemasangan ini akan terjadi getaran pada bagian mekanisme serta penurunan umur sabuk.

(Mabie dan Ocvirk, 1967). Sabuk-v (v-belt)

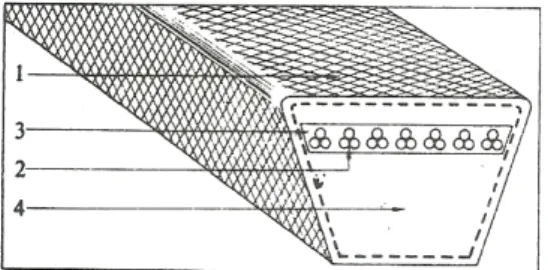

Sabuk-v terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Tenunan tetoron atau semacam di pergunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk-v dibelitkan di keliling puli yang berbentuk v pula. Bagian sabuk yang sedang membelit pada puli ini mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Transmisi dengan menggunakan sabuk hanya dapat menghubungkan poros-poros yang dengan arah putaran yang sama. Dibandingkan dengan transmisi roda gigi atau rantai, sabuk bekerja lebih halus dan tidak berisik (Sularso dan Suga, 2004).

Gambar 1. Konstruksi Sabuk-v

Menurut Sularso dan Suga (2004), Sabuk-v digunakan untuk menurunkan putaran maka perbandingan yang umum di gunakan adalah:

n1/n2 = Dp/Dp ... (2) dimana:

n1 = putaran pulley penggerak n2 = putaran pulley yang digerakan Dp = diameter pulley yang digerakan Dp = diameter pulley penggerak

Sabuk bentuk trapesium atau v dinamakan demikian karena sisi sabuk dibuat serong, supaya cocok dengan alur roda transmisi yang berbentuk v. Kontak gesekan yang terjadi antara sisi sabuk-v dengan dinding alur menyebabkan berkurangnya kemungkinan selipnya sabuk penggerak dengan tegangan yang lebih kecil dari pada sabuk yang pipih (Smith dan Wilkes, 1990).

Speed reducer

Speed reducer (gearbox) adalah jenis motor yang mempunyai sistem reduksi yang besar. Gearbox bersinggungan langsung ke dalam motor, dan secara bersamaan rangkaian ini mengurangi kecepatan keluaran (output speed).

Speed reducer digunakan untuk menurunkan putaran. Dalam hal ini perbandingan speed reducer putarannya dapat cukup tinggi.

i=N1 N2. ... (3) dimana: i = perbandingan reduksi N1 = input putaran (rpm) N2 = output putaran (rpm) (Nieman, 1982). Poros

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros. Poros untuk meneruskan daya diklasifikasikan menjadi poros transmisi (line shaft), spindle, gandar (axle), poros (shaft) dan poros luwes (Achmad, 2006).

Poros umumnya berfungsi untuk memindahkan daya dan putaran bentuk dari poros adalah silinder baik pejal maupun berongga. Namun ukuran diameternya tidak selalu sama. Biasanya dalam permesinan, dibuat bertangga agar bantalan, roda gigi maupun puli mempunyai dudukan dan penahan agar dapat diperoleh ketelitian mekanisme (Pratomo dan Irawanto, 1983).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan sebuah poros, yaitu:

1. Kekuatan poros

Suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntir atau lentur atau gabungan antara puntir dan lentur. Juga ada poros yang mendapat beban tarik atau tekan. Kelelahan, tumbukan atau pengaruh konsentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil atau bila poros mempunyai alur pasak, harus diperhatikan.

Sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan beban-beban di atasnya.

2. Kekakuan poros

Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup tetapi jika lenturan atau defleksi puntirnya terlalu besar akan mengakibatkan kekeliruan (pada mesin perkakas) atau getaran dan suara.

3. Putaran kritis

Bila putaran suatu mesin dinaikkan maka pada suatu harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran ini disebut putaran kritis. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian-bagian lainnya. Poros harus direncanakan hingga putaran kerjanya lebih rendah dari putaran kritisnya.

4. Korosi

Bahan-bahan tahan korosi harus dipilih untuk poros propeler dan pompa bila terjadi kontak dengan fluida yang korosif. Demikian pula untuk poros-poros yang terancam kavitasi, dan poros-poros mesin yang berhenti lama sampai batas-batas tertentu dapat dilakukan perlindungan terhadap korosi.

5. Bahan poros

Poros untuk mesin umum biasanya dibuat dari baja batang yang ditarik dingin dan difis, baja karbon konstruksi mesin yang dihasilkan dari baja yang dideokasikan dengan ferrosilikon dan dicor. Poros-poros yang dipakai untuk meneruskan putaran tinggi dan beban berat umumnya dibuat dari baja paduan dengan kulit yang sangat tahan terhadap keausan seperti baja khrom nikel, baja

khrom nikel molibden, baja khrom dan baja khrom molibden, dan lain-lain. (Sularso dan Suga, 2004).

Bantalan (bearing)

Bantalan (bearing) adalah elemen mesin yang mampu menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman dan tahan lama. Bantalan harus cukup kokoh untuk menghubungkan poros serta elemen mesin lainnya agar bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tak dapat bekerja secara semestinya. Jadi, bantalan dalam permesinan dapat disamakan peranannya dengan pondasi pada gedung. Bantalan radial, arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah gerak lurus sumbu poros, arah beban bantalan ini sejajar sumbu poros. Bantalan gelinding khusus dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus sumbu poros (Sularso dan Suga, 2004).

Bantalan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada: 1. Gerakan bantalan terhadap poros

- Bantalan luncur - Bantalan gelinding 2. Beban terhadap poros

- Bantalan radial - Bantalan aksial

- Bantalan gelinding khusus (Sularso dan Suga, 2002).

Menurut Anwir (1982) bantalan dengan gesekan menggelinding memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Kerugian gesekan kecil, juga di waktu awal gerak 2. Jumlah minyak pelumas yang akan digunakan sedikit 3. Keausannya sedikit

4. Bantalan hanya sedikit membutuhkan pengawasan 5. Tidak mengalami kesulitan waktu percobaan berjalan 6. Penyesuaian bantalan tidak perlu dilakukan

Belt conveyor

Belt conveyor atau sabuk konveyor adalah pesawat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan, dengan arah horizontal atau membentuk sudut dakian/inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dalam suatu garis proses produksi, yang menggunakan sabuk sebagai penghantar muatannya.

Belt conveyor pada dasarnya merupakan peralatan yang cukup sederhana. Alat tersebut terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda padat. Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan misalnya dari karet, plastik, kulit ataupun logam yang tergantung dari jenis dan sifat bahan yang akan diangkut.

Belt conveyor (sabuk konveyor) memiliki komponen utama berupa sabuk yang berada diatas roller-roller penumpu. Sabuk digerakkan oleh motor penggerak melalui suatu puli, sabuk bergerak secara translasi dengan melintas datar atau miring tergantung kepada kebutuhan dan perencanaan. Material diletakkan diatas sabuk dan bersama sabuk bergerak kesatu arah. Pada pengoperasiannya sabuk konveyor menggunakan tenaga penggerak berupa motor listrik dengan perantara roda gigi yang dikopel langsung ke puli penggerak. Sabuk yang berada diatas

roller-roller akan bergerak melintasi roller-roller dengan kecepatan sesuai putaran dan puli penggerak.

Saluran pemasukan bahan (hopper)

Merupakan saluran pemasukan bahan untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dengan proses pengepresan bahan oleh screw press.

Tabung press

Tabung press berfungsi sebagai tempat pengepresan bahan dimana tabung ini akan menentukan jumlah bahan maksimal yang berada di dalam tabung press untuk dapat diolah. Tabung press berbentuk tabung silinder yang terbuat dari material yang padat dan kokoh.

Screw press

Ulir penggerak digunakan untuk meneruskan gerakan secara halus dan merata serta untuk menghasilkan gerakan linear dari gerakan berputar. Kinematika dari gerakan ulir penggerak sama dengan gerakan kinematika dari baut dan mur, hanya terdapat perbedaan dari geometri dari ulirnya. Sehingga ulir penggerak memberikan aplikasi gerakan, sedang ulir baut dan mur memberikan aplikasi sebagai pengikat. Macam-macam aplikasi dari ulir penggerak:

1. Dongkrak mobil

2. Ulir penggerak pada mesin bubut 3. Ulir penggerak pada mesin pres 4. Tempat tidur rumah sakit 5. C klem dan lain sebagainya (Achmad, 2006).

Saluran cetakan

Saluran pengeluaran berfungsi untuk tempat keluaran bahan yang telah selesai dicetak, saluran pengeluaran dibuat agar bahan yang keluar memiliki dimensi yang sama.

Mal cetakan

Mal cetakan tersusun atas pisau-pisau pemotong yang berfungsi untuk memotong bahan agar bahan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan, pisau pemotong tepat berada sejajar yang disusun pada mal dengan jarak yang sama agar menghasilkan hasil pemotongan yang seragam untuk mempermudah proses pemotongan bahan.

Logam yang Digunakan

Baja tahan karat (stainless steel)

Logam yang digunakan merupakan logam baja tahan karat (stainless steel). Baja tahan karat yang mempunyai seratus lebih jenis yang berbeda-beda. Seluruh baja itu mempunyai satu sifat karena kandungan kromium yang membuatnya tahan terhadap karat. Baja tahan karat dapat dibagi dalam tiga kelompok dasar, yakni :

1. Baja tahan karat ferit

Baja ini mengandung unsur karbon yang rendah (sekitar 0,04 % C) dan sebagian besar dilarutkan dalam besi. Sementara itu, unsur lainnya yaitu kromium sekitar 13% - 20% dan tambahan kromium tergantung pada tingkat ketahanan karat yang diperlukan.

Baja tahan karat austenit mengandung nikel dan kromium yang amat tinggi, nikel akan membuat temperatur transformasinya rendah, sedangkan kromium akan membuat kecepatan pendinginan kritisnya rendah.

3. Baja tahan karat martensit

Baja tahan karat martensit mengandung sejumlah besar unsur karbon. Baja yang mengandung 0,1 % C, 13 % Cr, dan 0,5 % Mn ini dapat didinginkan untuk memperbaiki kekuatannya, tetapi tidak menambah kekerasan.

(Amanto dan Haryanto, 1999).

Campuran yang bahan dasarnya besi yang mengandung paling sedikitnya 12 persen chromium disebut baja tak-berkarat (stainless steel). Sifat yang paling penting dari baja ini adalah ketahanannya terhadap berbagai macam, walaupun tidak semua, kondisi korosi. Ada empat jenis baja tak-berkarat yang ada, yaitu ferritic-chromium steel, austentic chromium-nickel steel, dan martensitic and precipitation hardenable stainless steel (Shigley dan Mitchell, 1999).

Hampir semua komponen alat menggunakan bahan tahan karat (stainless steel), hal ini dikarenakan dalam proses pengolahan bahan pangan harus menggunankan bahan yang aman untuk bahan pangan, seperti bahan yang harus tahan terhadap korosi. Stainless steel merupakan logam tahan korosi yang umum digunakan pada alat pengolahan bahan pangan. Komponen alat yang akan bersentuhan langsung dengan bahan akan menggunakan stainless steel seperti saluran pemasukan (hopper), silinder pengepres, screw press, dan saluran pengeluaran.

Besi

Besi adalah logam putih seperti perak, dapat di poles, keras, dapat ditempa, dapat dilengkungkan, dan bersifat magnetik. Besi adalah unsur yang sangat stabil dan merupakan unsur terbanyak kedelapan di bumi ini setelah silikon, juga merupakan unsur logam terbanyak ketiga pada lapisan kulit bumi setelah aluminium dan silikon. Bijih besi yang banyak dikenal diantaranya Magnetite (Fe3O4), Hermanite (Fe2O3), Siderite (FeCO3), Pirite (FeS2).

Mekanisme Pembuatan Alat

Dalam pekerjaan bengkel alat dan mesin, benda kerja yang akan dijadikan dalam bentuk tertentu sehingga menjadi barang siap pakai dalam kehidupan sehari-hari, maka dilakukan proses pengerjaan dengan mesin-mesin perkakas, antara lain mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, mesin frais, mesin skrap, mesin asah, mesin gerinda, dan mesin yang lainnya (Daryanto, 1984).

Sabuk-v dibelitkan di sekeliling alur puli yang berbentuk v. Selain koefisien gesek dan kekuatannya, harganya yang relatif murah membuat sabuk-v lebih sering dipakai (Sularso dan Suga, 2002).

Puli dapat dipasangkan antara lain secara vertikal, pemasangan puli dilakukan secara tegak di mana letak pasangan puli adalah pada sumbu vertikal. Pada pemasangan vertikal ini akan mengakibatkan getaran pada bagian mekanisme serta penurunan umur sabuk (Mabie dan Ocvirk, 1967).

Perlu diperhatikan dalam pembuatan alat pengolahan hasil pertanian adalah bahan yang dipakai. Kekuatan, keawetan, dan pelayanan yang diberikan peralatan usaha tani bergantung pada jenis dan kualitas bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Dalam pembuatannya terdapat kecenderungan konstruksi

peralatan untuk meniadakan sebanyak mungkin baja tuangan dan mengganti dengan baja tekan atau baja cetak. Bilamana hal ini dilakukan dapat menekan biaya membuat mesin dalam jumlah besar. Keberhasilan atau kegagalan alat sering sekali tergantung pada bahan yang dipakai untuk pembuatannya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan peralatan usaha tani dapat diklasifikasikan dalam logam dan bukan logam (Smith dan Wilkes, 1990).

Prinsip Kerja Alat Pencetak Terasi

Alat pencetak terasi ini bekerja dengan prinsip mengempa atau mengepres bahan dengan menggunakan screw press sehingga bahan akan terpres dan akan keluar melalui saluran pengeluaran kemudian bahan akan tertampung oleh belt conveyor agar bahan tidak rusak sehingga diharapkan agar hasil pencetakan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan dengan demikian diharapkan hasil cetakan akan seragam bentuknya.

Kapasitas Kerja Alat

Menurut Daywin, dkk., (2008), kapasitas kerja suatu alat atau mesin didefenisikan sebagai kemampuan alat dan mesin dalam menghasilkan suatu produk (contoh: ha, kg, lt) persatuan waktu (jam). Dari satuan kapasitas kerja dapat dikonversikan menjadi satuan produk per kW per jam, bila alat/mesin itu menggunakan daya penggerak motor. Jadi satuan kapasitas kerja menjadi: Ha.jam/kW, Kg.jam/kW, Lt.jam/kW. Persamaan matematisnya dapat ditulis sebagai berikut:

Kapasitas Alat = Produk Yang Diolah

Rendemen

Rendemen adalah presentase produk yang didapatkan dengan membandingkan berat awal bahan dengan berat akhirnya. Sehingga didapat kehilangan berat proses pengolahan. Rendemen didapat dengan cara menimbang berat akhir bahan yang dihasilkan dari proses di bandingkan dengan berat bahan awal.

Rendemen

=

Berat Bahan Yang DihasilkanBerat Bahan Baku x 100% ... (5) Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat produksi menggunakan alat ini. Dengan analisis ekonomi dapat diketahui seberapa besar biaya produksi sehingga keuntungan alat dapat diperhitungkan.

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada output yang dihasilkan. Dimana semakin banyak produk yang dihasilkan maka semakin banyak bahan yang digunakan. Sedangkan, biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada banyak sedikitnya produk yang akan dihasilkan

(Soeharno, 2007). Biaya pemakaian alat

Pengukuran biaya pemakaian alat dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap (biaya pokok).

Biaya pokok =

[

BTx +BTT

]

C... (6) dimana :BTT = total biaya tidak tetap (Rp/jam) x = total jam kerja pertahun (jam/tahun) C = kapasitas alat (jam/satuan produksi) 1. Biaya tetap

Biaya tetap terdiri dari:

- Biaya penyusutan (metode sinking fund)

Dt = (P-S) (A/F, i, n) (F/P, i, t-1) ... (7) dimana:

Dt = biaya penyusutan tiap akhir tahun (Rp/tahun) P = harga beli (Rp)

S = nilai akhir (10% dari P) (Rp) n = perkiraan umur ekonomi (tahun)

t = umur perkiraan mesin/alat pada permulaan tahun berikutnya (Hidayat dkk, 1999).

- Biaya bunga modal dan asuransi, perhitungannya digabungkan besarnya:

I = i(P)(n+1)

2n ... (8) dimana :

i = total persentase bunga modal dan asuransi

- Di negara kita belum ada ketentuan besar pajak secara khusus untuk mesin-mesin dan peralatan pertanian, beberapa literatur menganjurkan bahwa biaya pajak alat dan mesin pertanian diperkirakan sebesar 2% pertahun dari nilai awalnya.

2. Biaya tidak tetap

Biaya tidak tetap terdiri dari biaya perbaikan untuk motor listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Biaya perbaikan ini dapat dihitung dengan persamaan :

Biaya reparasi

=

1,2% (P-S)x ... (9)

Biaya karyawan/operator yaitu biaya untuk gaji operator. Biaya ini tergantung kepada kondisi lokal, dapat diperkirakan dari gaji bulanan atau gaji pertahun dibagi dengan total jam kerjanya (Hidayat dkk, 1999).

Break even point

Break even point (BEP) adalah suatu titik atau keadaan dimana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan dan kerugian sama dengan nol. Hal ini biasa terjadi apabila perusahaan didalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan variabel.

Penerapan analisis BEP adalah untuk menentukan tingkat produksi agar perusahaan berada pada titik impas. Analisis BEP dapat memberikan informasi kepada pimpinan, bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, biaya dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu.

Break even point (analisis titik impas) umumnya berhubungan dengan proses penentuan tingkat produksi untuk menjamin agar kegiatan usahan yang dilakukan dapat membiayai sendiri (self financing) dan selanjutnya dapat berkembang sendiri (self growing). Dalam analisis ini, keuntungan awal dianggap sama dengan nol. Bila pendapatan dari produksi berada disebelah kiri titik impas

maka kegiatan usaha akan menderita kerugian, sebaliknya bila disebelah kanan titik impas akan memperoleh keuntungan.

Analisis titik impas juga digunakan untuk:

1. Hitungan biaya dan pendapatan untuk setiap alternatif kegiatan usaha.

2. Rencana pengembangan pemasaran untuk menetapkan tambahan investasi untuk peralatan produksi.

3. Tingkat produksi dan penjualan yang menghasilkan ekuivalensi (kesamaan) dari dua alternatif usulan investasi

(Waldiyono, 2008).

Manfaat perhitungan titik impas (break event point) adalah untuk mengetahui batas produksi minimal yang harus dicapai dan dipasarkan agar usaha yang dikelola masih layak untuk dijalankan. Pada kondisi ini income yang diperoleh hanya cukup untuk menutup biaya operasional dan ada keuntungan. Untuk mendefinisikan antara titik impas pada keuntungan (P) nol dan titik impas dengan kontribusi keuntungan, keuntungan sebelum pajak (P) yaitu:

N = F

(R-V) ... (10)

dimana:

F = biaya tetap pada tahun ke- 5 R = penerimaan setiap produksi V = biaya tidak tetap

Net present value

Net present value (NPV) adalah metode menghitung nilai bersih (netto) pada waktu sekarang (present). Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal per hitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke nol dalam perhitungan cash flow investasi. Cash flow yang benefit saja perhitungannya disebut dengan cash in flow (CIF), sedangkan jika yang diperhitungkan hanya cash out (cost) disebut dengan cash out flow (COF). Sementara itu NPV diperoleh dari CIF dikurangi COF, yaitu:

NPV= CIF - COF ... (11) dimana:

CIF = cash in flow COF = cash out flow

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak secara ekonomi atau tidak, maka diperlukan kriteria tertentu dalam merode NPV yaitu:

NPV > 0 artinya investasi akan menguntungkan/layak NPV < 0 artinya investasi tidak menguntungkan (Giatman, 2006).

Internal rate of return

Tingkat suku bunga yang menyebabkan terjadinya keseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran pada suatu periode tertentu disebut dengan internal rate of return (IRR). Dengan kata lain, IRR adalah suatu tingkat suku bunga yang mengurangi harga sekarang dari serangkaian pemasukan dan pengeluaran menjadi nol (Purnomo, 2004).

Dengan menggunakan metode internal rate of return (IRR) akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk % periode waktu. Logika sederhananya menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi (Giatman, 2006).

Internal rate of return (IRR) ini digunakan untuk memperkirakan kelayakan lama (umur) pemilikan suatu alat atau mesin pada tingkat keuntungan tertentu. Harga IRR dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

IRR = p% + 𝐗

𝐗+𝐘 (q% - p%) (positif dan negatif) dan

IRR = q% + 𝐗

𝐗− 𝐘 (q% - p%) (positif dan positif). ... (12) Dimana:

p = suku bunga bank paling atraktif q = suku bunga coba-coba ( > dari p) X = NPV awal pada p

Y = NPV awal pada q (Kastaman, 2006).