MULSA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

TANAMAN TOMAT ( Lycopersicon esculentum Mill.) DAN

CABAI (Capsicum annuum L.)

Oleh

MERCY BIENTRI YUNINDANOVA A34104004

PROGRAM STUDI AGRONOMI

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

MERCY BIENTRI YUNINDANOVA. Tingkat Kematangan Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Penggunaan Berbagai Mulsa Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Tomat (Licopersicon esculentum Mill.) dan Cabai (Capsicum annuum L.). Di Bawah Bimbingan HERDHATA AGUSTA dan DWI ASMONO

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat kematangan kompos tandan kosong sawit dan penggunaan berbagai jenis mulsa limbah pabrik kelapa sawit terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat (Licopersicon esculentum Mill.) dan cabai (Capsicum annuum). Penelitian dilakukan pada bulan April 2008 hingga Oktober 2008 di Kebun Surya Adi. PT Sampoerna Agro Tbk., Palembang, Sumatra Selatan.

Percobaan menggunakan rancangan petak terbagi (Split Plot Design) dengan jenis mulsa sebagai petak utama dan tingkat kematangan kompos sebagai anak petaknya. Mulsa terdiri dari empat jenis yaitu tanpa mulsa, cangkang, fiber, dan cacahan TKKS. Sedangkan tingkat kematangan kompos terdiri dari 5 taraf yaitu tanpa kompos, kompos 4 minggu, kompos 6 minggu, kompos 8 minggu dan kompos 10 minggu. Percobaan ini menggunakan 3 ulangan, dengan 20 petak pada setiap ulangan, sehingga secara keseluruhan terdapat 60 satuan percobaan.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan percobaan ini adalah benih sayuran tomat (Lycipersicon esculentum Mill.) varietas Ratna, benih cabai genotipe 35C2, kompos TKKS, cangkang kelapa sawit, fiber, cacahan TKKS, pupuk Urea, pupuk

RP (35 % P2O5), pupuk MOP, pupuk gandasil, pupuk majemuk NPK mutiara

(16:16:16), serta insektisida (Decis), bakterisida (Agrep WP) dan fungisida (Dithane). Benih ditanam pada polibag berukuran 40 cm x 50 cm, dengan jarak tanam 90 cm x 90 cm x 90 cm. Tanaman tomat tiap petak terdiri dari 20 tanaman, sedangkan tanaman cabai terdiri dari 16 tanaman. Total tanaman yang digunakan sebanyak 2160 tanaman dengan rincian tanam tomat 1200 tanaman dan cabai 960 tanaman.

Hasil percobaan menunjukan kompos umur 8 minggu memberikan nilai C/N ratio terendah dibandingkan umur 4, 6, dan 10 minggu yaitu 35.16. Kompos umur 8 minggu menghasilkan nilai N-total, P, Mg, Fe, Mn, B dan Cu terbesar dibandingkan 3 kompos lainnya yaitu 1.34 %, 0.08 %, 0.25 %, 0.24 %, 89.7 ppm,

10.7 ppm, dan 24.8 ppm. Penggunaanya aman bagi tanaman tomat tetapi bukan pada tanaman cabai.

Kompos 8 minggu dan mulsa fiber menghasilkan bobot panen dan jumlah buah terbanyak pada tanaman tomat yaitu 436.56 gram dengan 16 buah. Bila dibandingkan tanpa kompos, penggunaan kompos 8 minggu meningkatkan bobot buah 52.59 % dan jumlah buah sebesar 82.53 %.

Penggunaan mulsa dan perlakuan umur kompos tidak berpengaruh terhadap produksi cabai. Penggunaan kompos pada tanaman cabai menimbulkan kejadian defisiensi hara N dan Mg 77.14 % sedangkan pada media tanpa kompos 47.73 %, sehingga terjadi peningkatan hingga 62.2 % dibanding kontrol. Bobot buah, jumlah buah dan bobot buah cabai yang dihasilkan dari perlakuan umur kompos tidak berbeda dari kontrol bahkan lebih rendah yaitu 41.91 gram, 35 buah dan 1.21 gram. Pada kontrol menghasilkan bobot 48.96 gram, 42 buah dan bobot per buah 1.17 gram. Bobot buah, jumlah buah dan bobot buah cabai yang dihasilkan dari perlakuan mulsa tidak berbeda dari kontrol yaitu 42.41 gram, 35 buah dan 1.21 gram. Sedangkan pada kontrol 46.23 gram, 40 buah dan bobot per buah 1.17 gram. Penggunaan mulsa cangkang menunjukan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat dan cabai.

TINGKAT KEMATANGAN KOMPOS TANDAN KOSONG

KELAPA SAWIT DAN PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS

MULSA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI

TANAMAN TOMAT ( Lycopersicon esculentum Mill.) DAN

CABAI (Capsicum annuum L.)

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

MERCY BIENTRI YUNINDANOVA A34104004

PROGRAM STUDI AGRONOMI

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : TINGKAT KEMATANGAN KOMPOS TANDAN

KOSONG SAWIT DAN PENGGUNAAN BERBAGAI MULSA TERHADAP

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.) dan CABAI (Capsicum annuum L. )

Nama : Mercy Bientri Yunindanova Nomor Induk Mahasiswa : A34104004

Program Studi : Agronomi

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Herdhata Agusta Dr. Dwi Asmono APU

NIP. 131 284 839

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Soepandie, Magr NIP : 131 124 019

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mercy Bientri Yunindanova, dilahirkan di Tegal pada tanggal 22 Juni 1987 dari keluarga pasangan Satudi (Alm) dan Suwarsih M.Pd. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan dasar penulis ditempuh pada tahun 1992-1998 di SD Kramat 2 Kabupaten Tegal. Tahun 1998-2001 penulis melanjutkan pendidikan di SLTP 1 Purwodadi. Tahun 2001-2004 penulis menempuh pendidikan di SMU 1 Purwodadi. Pada tahun 2004 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor pada Program studi Agronomi, Jurusan Budi Daya Pertanian, Fakultas Pertanian.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Biologi Umum, asisten Dasar-dasar Agronomi, Ekologi Tanaman dan Tanaman Pangan Utama. Pada bidang non-akademis penulis pernah menjadi staf Departemen PSDM HIMAGRON pada tahun 2006 dan Ketua Depertemen Internal HIMAGRON pada tahun 2007. Penulis juga aktif di organisasi mahasiswa daerah (OMDA) Tegal dan Purwodadi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar yang berjudul Tingkat Kematangan Kompos Tandan Kosong Sawit dan Penggunaan Berbagai Mulsa Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Tomat (Lycopersicon esculentum Mill) dan Cabai (Capsicum annuum L.).

Penelitian ini didasari oleh pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai salah satu usaha mewujudkan nir limbah (Zero waste) pada PKS. Limbah yang digunakan adalah limbah padat hasil pengempaan tandan buah segar (TBS). Pemanfaatan limbah PKS selama ini masih pada tanaman kelapa sawit, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperluas penggunaan limbah kelapa sawit. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Agronomi, Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Januari 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyalesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak (Alm) dan Ibu tercinta, atas segala doa, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Tak lupa adikku Helena Permanasari dan Arzte Lusia Roseana atas semangat yang diberikan.

2. Prof. Dr. Ir. H. M. Ahmad Chozin, M. Agr selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama di IPB. 3. Dr. Herdhata Agusta dan Dr. Dwi Asmono APU selaku dosen pembimbing

skripsi yang telah memberikan masukan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

4. Juang Gema Kartika, S. P selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan bagi perbaikan skripsi ini.

5. Ir. Gatot Abdul R. selaku pembimbing lapangan atas arahan dan masukan yang diberikan

6. PT. Sampoerna Agro Tbk. atas segala bantuan yang telah diberikan.

7. Manajer dan seluruh karyawan PT Binasawit Makmur, Kebun Surya Adi atas bantuan dan dukungannya.

8. Manajer dan seluruh karyawan PKS Mutiara Bunda Jaya atas bantuan dan dukungannya.

9. Bapak Saiful Rodhian A, Bapak Edwin Yosef S., Bapak Nur Cahyo I, Ibu Niken R. P., Ibu Dinda A. J. atas bantuan yang diberikan.

10. Seluruh pegawai dan staf pengajar departemen Agronomi dan Hortikultura atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.

11. Seluruh teman-teman Agronomi 41, Restu Puji M, Desty Dwi S, Triwidiyati, Via Y, Ichan Fauzi atas dukungan, kebersamaan dan keceriaan yang selalu diberikan.

12. Anak-anak Sapi`ers atas kebersamaan dan persaudaraan yang selama ini terjalin.

13. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bogor, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

PENDAHULAN Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Botani Tanaman Tomat ... 4

Syarat Tumbuh Tomat ... 5

Botani Tanaman Cabai ... 5

Syarat Tumbuh Cabai ... 6

Limbah Padat Kelapa Sawit ... 6

Bahan Organik ... 7

Dekomposisi ... 8

Kompos TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) ... 9

Mulsa ... 9

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat ... 11

Bahan dan Alat ... 11

Metode ... 11

Pelaksanaan ... 12

Pengamatan ... 15

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Penelitian ... 18

Hasil ... 21

Kriteria Kematangan Kompos dari Pertumbuhan Tanaman ... 26

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) ... 26

Cabai (Capsicum annuum L.) ... 34

Pembahasan ... 42

Kondisi Pengomposan ... 42

Pertumbuhan Tanaman ... 45

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan ... 56

Rekomendasi ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... 58

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Teks

1. Hasil Analisis Kompos ... 24

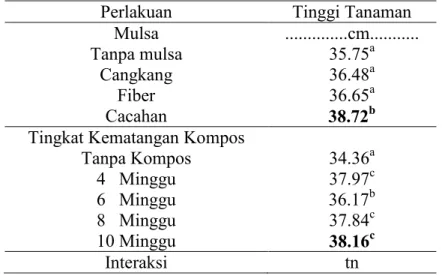

2. Tinggi Tanaman Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

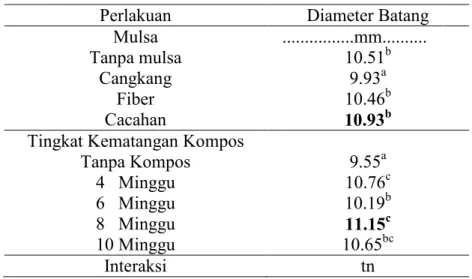

Kompos ... 26 3. Diameter Batang Tanaman Tomat pada Perlakuan Mulsa dan

Perlakuan Umur Kompos ... 27

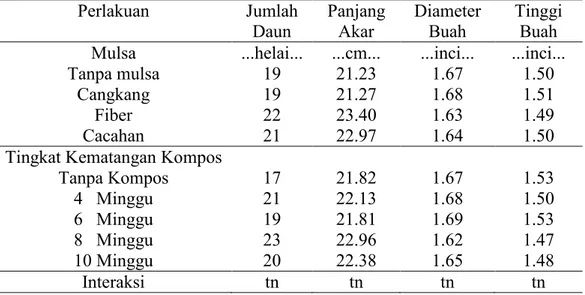

4. Jumlah Daun, Panjang Akar, Diameter Buah dan Tinggi Buah Tomat

pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos ... 28

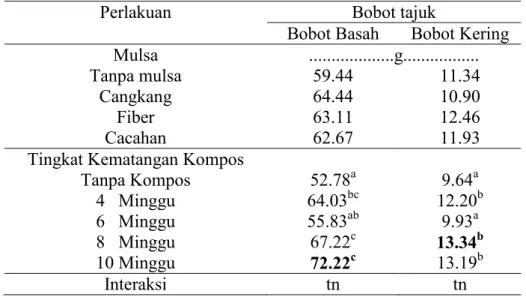

5. Bobot Tajuk Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

Kompos ... 29 6. Bobot Akar dan Volume Akar Tomat pada Perlakuan Mulsa dan

Perlakuan Umur Kompos ... 30

7. Bobot Panen Tomat pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur

Kompos ... 30 8. Jumlah Buah Tomat pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur

Kompos ... 31 9. Daya Hidup Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

Kompos ... 32 10. Bobot Buah Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

Kompos ... 33 11. Tinggi Tanaman Cabai pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umut

Kompos ... 34 12. Jumlah Daun Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

Kompos ... 35 13. Diameter Batang Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan

Umur Kompos ... 36

14. Diameter Tajuk pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur

Kompos ... 37 15. Bobot Basah Tajuk Cabai pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan

Umur Kompos ... 38 16. Bobot Kering Tajuk Cabai pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan

Umur Kompos ... 38

17. Bobot Akar Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

Kompos ... 39 18. Volume Akar Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur

Kompos ... 40 19. Daya Hidup, Panjang Akar, Bobot Panen, Jumlah Buah dan Bobot

Buah Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos ... 41

Lampiran

1. Data Curah Hujan Kebun Surya Adi ... 66

2. Hasil Analisis Tanah Awal ... 68

3. Data Pengukuran Suhu Kompos ... 68

4. Hasil Rekapitulasi Sidik Ragam Berbagai Peubah Pengamatan Tomat 69

5. Hasil Rekapitulasi Sidik Ragam Berbagai Peubah Pengamatan Cabai . 69

6. Persentase Serangan Hama Trips pada Cabai... 70

7. Persentase Gejala Defisiensi Hara pada Cabai ... 71

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Teks

1.Kondisi Pengomposan... 13

2.Cara Pengukuran Buah Tomat ... 16

3.Kondisi Pertanaman Tomat ... 18

4.Kondisi Pertanaman Cabai ... 20

5.Daun yang Mengalami Defisiensi Hara ... 20

6.Daun yang Terkena Trips ... 20

7.Perubahan Warna Kompos ... 21

8.Jamur yang Membentuk Tubuh Buah ... 22

9.Perkembangan Suhu Kompos ... 23

10.Kondisi Penutupan yang Kurang Sempurna ... 44

11.Miselium Cendawan (Warna Putih) ... 44

12.Perakaran Tomat ... 50

13.Perakaran Cabai ... 51

Lampiran

1.Tanaman dan Buah Cabai Genotipe 35C2 ... 642.Denah Penelitian Tomat dan Cabai ... 73

3.Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) ... 74

4. Mesin Pembuatan Kompos ... 74

5. Larutan Promi ... 74

6. Jamur yang Tampak pada Kompos ... 75

7. Metode Pengukuran Suhu Kompos ... 75

8. Macam Mulsa yang Digunakan ... 75

9. Perbedaan Tinggi pada Tanaman Tomat ... 76

10. Perbedaan Tinggi pada Tanaman Cabai ... 76

11. Hasil Panen Tanaman Tomat dan Cabai ... 77

12. Gejala Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Tomat dan Cabai. ... 77

Teks

1.Diskripsi Genotipe cabai 35C2 ... 64

2.Deskripsi Tomat Varietas Ratna (Surat Keputusan Menteri

Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jack.) merupakan tanaman perkebunan yang memegang peranan penting dalam menambah devisa negara. Proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO) menghasilkan biomassa produk samping yang jumlahnya sangat besar. Tahun 2004 volume produk samping sawit sebesar 12 365 juta ton tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan 10 215 juta ton cangkang dan serat (Mahajoeno, 2005).

Cangkang dan serat kelapa sawit merupakan bagian buah kelapa sawit. Limbah berupa cangkang dan serat diperoleh setelah proses pengempaan buah. Limbah berupa cangkang sebesar 5 % dari TBS. Limbah ini biasanya dipakai sebagai bahan bakar ketel. Limbah serat pada PKS sebanyak 15 % dari TBS. Bentuknya halus dan memiliki kadar air yang cukup rendah. Serat memiliki kadar zat kering 62 % (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005).

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah yang dihasilkan sebanyak 23 % dari tandan buah segar (TBS) (Darnoko, 2005). TKKS merupakan bahan organik yang mengandung unsur N, P, K dan Mg. Pemanfaatan TKKS selama ini diaplikasikan sebagai mulsa yang langsung ditempatkan pada gawangan maupun piringan kelapa sawit. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan munculnya hama kumbang yang merusak kelapa sawit. Salah satu pemanfaatan TKKS adalah pemanfaatan TKKS sebagai pupuk kompos.

Kompos atau humus adalah bahan organik asal hewan dan atau tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan atau dekomposisi. Tujuan utama pengomposan adalah untuk menghasilkan humus berkualitas sebanyak mungkin. Dalam proses pembusukan terjadi perubahan fisik dan kimia dari sisa-sisa tanaman dan atau hewan menjadi bahan organik matang. Unsur utama yang berperan dalam proses ini adalah mikroorganisme atau mikroba yang terdiri dari jamur, bakteri dan aktinomycetes.

Ketepatan pemberian kompos sangat ditentukan oleh tingkat kematangan. Tingkat kematangan yang tepat akan menghindari terjadinya proses imobilisasi hara. Respon tanaman merupakan indikator utama dari kualitas kompos. Menurut

Schuchard, et al. (1998) tingkat kematangan kompos dapat dilihat dari kriteria primer maupun sekunder. Ratio C/N, suhu, kadar air, warna, dan struktur bahan merupakan kriteria sekunder. Sedangkan kriteria utama dari tingkat kematangan kompos adalah pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh pemberian kompos tersebut.

Untuk mengetahui kematangan kompos, utamanya diperlukan pengujian langsung terhadap tanaman. Penggunaan kompos pada tanaman sangat bermanfaat untuk menambah hara tanaman. Penambahan pupuk organik yang telah matang dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisis, kimia dan biologi tanah. Hal ini sesuai dengan penelitian Suryani (2007) bahwa penggunaan kompos jerami padi meningkatkan kadar fosfor dari 32.6 ppm menjadi 132.5 ppm setelah tiga bulan pertama. Begitu juga dengan kadar kalium meningkat menjadi 1.20 me/100g dari 0.31 me/100g. Sedangkan terhadap sifat biologi tanah, penggunaan kompos jerami padi dapat meningkatkan jumlah cacing tanah. Hal ini sesuai dengan penelitian Suryani (2007) bahwa penggunaan kompos jerami padi

memberikan jumlah cacing tanah 906 ekor/m2 sedangkan kontrol hanya 437

ekor/m2. Dengan mengetahui tingkat kematangan yang tepat, diharapkan dapat

meningkatkan pertumbuhan tanaman dan efisien dalam penggunaan waktu. Begitu juga dengan pemanfaatan limbah padat lainnya. Limbah padat seperti cangkang dan fiber kelapa sawit sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai mulsa pada pembibitan kelapa sawit. Selama ini pembibitan kelapa sawit menggunakan mulsa cangkang. Selanjutnya diharapkan dapat digunakan bahan lain sebagai mulsa. Mulsa berguna untuk mereduksi evaporasi dan aliran permukaan, menjaga kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Selain bermanfaat bagi tanaman, hal ini juga dapat mengurangi limbah pabrik kelapa sawit.

Tomat merupakan komoditi sayuran buah yang penting di Indonesia karena banyak dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan baik untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan olahan dan di samping itu tomat diketahui memiliki nilai gizi yang tinggi. Menurut Kartapradja dan Djuariah (1992), buah tomat saat ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi dan masih memerlukan penanganan serius, terutama dalam hal

peningkatan hasilnya dan kualitas buahnya. Cabai adalah tanaman yang paling populer digunakan secara luas sebagai bumbu di seluruh dunia. Selain sebagai bumbu dan penggugah selera, cabai juga banyak digunakan pada terapi kesehatan ( Poulos, 1994).

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan kompos dan pengaruh penggunaan beberapa jenis mulsa yang berasal dari limbah padat kelapa sawit terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) dan Cabai (Capsicum annuum L. )

Hipotesis

1. Kompos TKKS dengan C/N ratio terendah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat dan cabai.

2. Penggunaan mulsa limbah padat kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat dan cabai.

3. Terdapat interaksi tingkat kematangan kompos dan penggunaan berbagai jenis mulsa terhadap pertumbuhan dan serapan hara tanaman tomat dan cabai.

TINJAUAN PUSTAKA Botani Tanaman Tomat

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) memiliki klasifikasi tanaman sebagai berikut: Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Ordo : Solanales Famili : Solanaceae Genus : Lycopersicon(Lycopersicum)

Species : Lycopersicon esculentum Mill.

Tanaman tomat termasuk tanaman setahun (annual) yang berarti umur tanaman ini hanya satu kali periode panen. Setelah berproduksi kemudian mati . Menurut Ashari (2006) tanaman tomat merupakan herba semusim, bunganya hermafrodit dan bersifat self-compatible pada daerah yang lebih dingin. Penyerbukan sendiri sangat tinggi persentasenya. Namun demikian, di daerah tropik 24 % buah terjadi melalui penyerbukan silang oleh serangga penyerbuk.

Tanaman tomat tingginya dapat mencapai 1 meter, batangnya tegak atau menjalar, padat dan berambut. Duduk daunnya teratur secara spiral dengan filotaksis 2/5. Ada dua golongan tanaman tomat yaitu tipe determinate dan indeterminate (Ashari, 2006). Tomat mempunyai akar tunggang, tumbuh dengan baik secara horisontal maupun vertikal. Daerah perakarannya dapat mencapai 1.5 m sedangkan ujung akarnya dapat mencapai kedalaman 0.5 m pada kondisi lingkungan yang optimum. Batang tanaman tomat berbentuk silinder, diametr batang dapat mencapai 4 cm dan ditutupi oleh bulu-bulu halus. Batang tanaman tomat lunak, sedikit berkayu sehingga mudah patah, serta mempunyai banyak cabang. Daun tanaman tomat termasuk majemuk dan bercelah menyirip (Jaya, 1997).

Sedikitnya terdapat 600 varietas, penggolongan varietas tersebut didasarkan atas cara tumbuh dan habitus tanaman (determinate dan indeterminate), bentuk buah, besar buah, metode penanaman (rumah kaca atau lahan), dan tujuan memproduksi (sayuran segar atau untuk olahan).

Syarat TumbuhTomat

Tanaman tomat tergolong warm season crop dengan suhu optimum 20-28o

C, namun menghendaki suhu silih berganti siang panas dan malam dingin untuk

pembungaannya yang terbaik (25o/18oC) (Harjadi, 1989). Menurut Ashari (2006)

apabila suhu melebihi 26oC, di daerah tropik, hujan lebat dan mendung

menyebabkan dominasi pertumbuhan vegetatif di samping masalah serangan penyakit tanaman. Sedangkan pada daerah kering, suhu tinggi, kelembaban rendah dapat menyebabkan hambatan pembungaan dan pembentukan buah. Tanaman tomat menghendaki sinar yang cerah sedikitnya 6 jam lama penyinaran.

Syarat tanah yang dikehendaki tidak terlalu sukar, karena dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah (Harjadi, 1989). Untuk pertumbuhan yang baik, tanaman tomat membutuhkan tanah yang gembur, tanah sedikit mengandung pasir dan banyak mengandung humus serta pengairan yang teratur dan cukup mulai tanam sampai waktu tanaman dapat dipanen. Tanaman tomat tidak senang pada tanah yang tergenang air atau tanah yang becek. Hidayat (1997) menambahkan bahwa kemasaman tanah yang baik untuk tanaman tomat adalah kisaran antara 5.5 sampai dengan 6,5.

Botani Tanaman Cabai

Dalam taksonomi, tanaman cabai diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Subkelas : Sympetale

Ordo : Tubiflorae (Solanales)

Famili : Solanaceae

Genus : Capsicum

Spesies : Capsicum annuum L.

Cabai merupakan tanaman terna tahunan yang tumbuh tegak dengan batang berkayu, banyak cabang serta ukuran yang mencapai tinggi 120 cm dan lebar tajuk tanaman hingga 90 cm. Daun cabai berbentuk bulat telur, lonjong

dengan ujung yang meruncing, tergantung spesies dan varietasnya. Bunga cabai keluar dari ketiak daun dan berbentuk seperti terompet. Cabai berakar tunggang, terdiri atas akar utama dan akar lateral yang mengeluarkan serabut dan mampu menembus ke dalam tanah hingga 50 cm dan melebar hingga 45 cm (Topan, 2008).

Syarat Tumbuh Tanaman Cabai

Tanaman cabai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, dari tanah berpasir sampai tanah berliat. Tanah jenis lempung berpasir dengan kandungan bahan organik tinggi dan drainase baik, sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman cabai. Tanaman cabai cukup toleran terhadap tanaah masam, tetapi produktivitasnya akan turun pada pH kurang dari 5 (Thompson dan Kelly, 1957). Tanaman cabai mempunyai kebutuhan air yang sama dengan tanaman tomat. Air merupakan faktor pembatas yang sangat penting untuk mendapatkan hasil panen cabai yang baik. Topan (2008) menambahkan bahwa intensitas curah hujan yang baik untuk pertumbuhan cabai merah adalah 1000 mm/tahun.

Perkecambahan biji yang baik pada tanaman cabai adalah pada suhu

25-300 C. Suhu optimal untuk produktivitas yang baik adalah 18-300 C. Buah tidak

akan terbentuk pada suhu di bawah 160 C atau di atas 320 C. Namun demikian

bunga akan gugur apabila suhu malam di atas 240 C. Perkecambahan serbuk sari

akan optimum pada suhu antara 20-250 C. Serbuk sari akan rusak bila di atas 300 C

(Bosland dan Votava, 2000).

Limbah Padat Kelapa Sawit

Limbah padat kelapa sawit terdiri dari tandan buah kosong, serat, cangkang biji, batang pohon dan pelepah daun. Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah yang dihasilkan sebanyak 23 % dari tandan buah segar (TBS) (Darnoko, 2005). TKKS adalah limbah padat yang terbuang dari proses penebahan setelah tandan rebus dipisahkan dari buahnya, banyaknya lebih kurang 25 % dari TBS (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005). Ketersedian TKKS cukup besar sejalan dengan peningkatan jumlah dan kapasitas pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menyerap TBS yang dihasilkan (Tobing, 2002). Salah

satu potensi TKKS yang cukup besar adalah sebagai bahan pembenah tanah dan sumber hara bagi tanaman. Potensi ini didasarkan pada materi TKKS yang merupakan bahan organik dengan kandungan hara yang cukup tinggi. Tandan

kosong sawit mengandung 42,8 % C, 2,90 % K2O, 0,80 % N, 0,22 % P2O5, 0,30

% MgO dan unsur-unsur mikro antara lain 10 ppm B, 23 ppm Cu, dan 51 ppm Zn

(Singh et al., 1990). Pemanfaatan TKS sebahai bahan pembenah tanah dapat

dilakukan dengan cara aplikasi langsung sebaagai mulsa dan kompos TKS (Tobing, 2002).

Cangkang sawit merupakan salah satu bahan sisa industri pengolahan kelapa sawit yang cukup besar jumlahnya. Diperkirakan terdapat 3 juta ton cangkang sawit setiap tahunnya dari pengolahan tersebut (Anonim, 2003). Cangkang buah kelapa sawit merupakan hasil pecahan tempurung biji sawit. Limbah berupa cangkang sebesar 5 % dari TBS. Limbah ini biasanya dipakai sebagai bahan bakar ketel. Biasanya cangkang dipakai sebagai tambahan pada bahan bakar serabut sampai 15 %. Cangkang mempunyai kelebihan karena dapat dipakai sebagai bahan pelapis dan pengeras permukaan badan jalan di kebun. Cangkang juga dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan arang yang selanjutnya digunakan untuk pembuatan karbon aktif (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005).

Serat (serabut) kelapa sawit merupakan salah satu limbah padat PKS. Limbah serat pada PKS sebanyak 15 % dari TBS. Serat sawit diperoleh setelah pemisahan biji dari serabut. Bentuknya halus dan memiliki kadar air yang cukup rendah. Banyaknya adalah 15 % dari TBS dengan kadar zat kering 62 % (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2005).

Bahan Organik

Bahan organik adalah semua fraksi bukan mineral yang ditemukan sebagai komponen penyusun tanah. Bahan organik berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan. Jaringan tumbuhan tersebut bisa berasal dari sisa panen, gulma, serasah maupun tumbuhan air. Bahan organik di dalam tanah secara terus-menerus akan mengalami perubahan sehingga harus selalu diberikan agar produktivitas tanah tetap terjaga.

Pemberian bahan organik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui sumbangan unsur-unsur hara seperti N, P, K, Ca, dan Mg baik dalam bentuk organik maupun anorganik setelah termineralisasi. Pemberian bahan organik dapat memperbaiki sifat tanah dan pertumbuhan tanaman. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hafif, Suhardjo, dan Erfandi (1993) yang menunjukan bahwa pemberian bahan organik dalam bentuk pupuk kandang 3 ton/ha ke dalam tanah disertai pemberian mulsa jerami 6 ton/ha pada lahan kering di Lampung memberikan pertumbuhan dan produksi kedelai yang baik.

Dekomposisi

Dekomposisi bahan organik merupakan perubahan fisik dan kimia bahan organik menjadi komponen sederhana oleh mikroba pada kondisi kelembaban dan aerasi baik. Proses dekomposisi dimulai dengan aktivitas mikroba menggunakan bahan organik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada proses

dekomposisi dibebaskan CO2, energi dan pembentukan senyawa-senyawa antara.

Akhirnya energi dan makanan mikroba habis sehingga banyak mikroba yang mati dan diikuti dengan berakhirnya proses dekomposisi. Pada akhir proses

dekomposisi dijumpai senyawa-senyawa antara NO3- dan SO4-.

Kompos atau humus adalah bahan organik asal hewan dan atau tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan atau dekomposisi. Tujuan utama pengomposan adalah untuk menghasilkan humus berkualitas sebanyak mungkin. Dalam proses pembusukan terjadi perubahan fisik dan kimia dari sisa-sisa tanaman dan atau hewan menjadi bahan organik matang. Unsur utama yang berperan dalam proses ini adalah mikroorganisme atau mikroba yang menyukai bahan organik mentah sebagai sumber makanannya.

Proses pengomposan akan membutuhkan waktu lebih lama dengan semakin tingginya nisbah C/N bahan. Kecepatan dekomposisi bahan organik ditentukan oleh sifat bahan (C/N ratio, komposisi bahan, ukuran) maupun kondisi lingkungan yang meliputi kemasaman, suhu, dan aerasi.

Kompos TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit)

Kompos adalah bahan organik mentah yang telah mengalami proses dekomposisi secara alami. Proses pengomposan memerlukan waktu yang panjang tergantung jenis biomassanya. Percepatan masa pengomposan ini dapat ditempuh melalui kombinasi pencacahan bahan baku dan pemberian aktivator dekomposisi (Goenadi, 1997).

Teknologi produksi kompos dari tandan kosong sawit (TKKS) merupakan satu teknologi pengolahan limbah yang sekaligus dapat mengatasi masalah limbah padat dan limbah cair di PKS. Teknologi ini memungkinkan PKS dapat mencapai zero waste (Darnoko dan Sembiring, 2005). Menurut Sutarta et al., (2005) TKKS mempunyai kadar C/N yang tinggi yaitu lebih dari 45 yang dapat menurunkan ketersediaan N pada tanah karena N terimobilisasi dalam proses perombakan bahan organik oleh mikroba tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pengomposan untuk menurunkan kadar C/N hingga mendekati kadar C/N tanah (± 15). Proses pengomposan TKKS yang dilakukan oleh Goenadi dan Away (1995) selama empat minggu dengan Orgadect menghasilkan kompos bioaktif TKKS

yang mengandung 1.5 % N, 0.8 % P2O5, 2.5 % K2O, 1.0 % CaO, dan 0.9 % MgO.

Penggunaan kompos TKKS ini sebanyak 25 % volume polibag dapat mengurangi dosis pupuk kimia hingga tinggal 25 % saja.

Mulsa

Mulsa diartikan sebagai bahan atau material yang dihamparkan di permukaan tanah (Rowe-Dutton dan Woods, 1957). Penggunaan mulsa berhubungan dengan iklim mikro tanah dan tanaman. Mulsa berguna untuk mereduksi evaporasi dan aliran permukaan, menjaga kelembaban tanah dan

menekan pertumbuhan gulma. Mulsa akan mencegah erosi dengan

menghindarkan pengaruh langsung curah hujan terhadap tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Sinukaban (1990), menunjukan bahwa pemberian mulsa jerami pada latosol Coklat Kemerahan Darmaga dapat mengurangi besarnya erosi melalui pengukuran sedimen yaitu dari 8.7 g/l pada perlakuan tanpa mulsa menjadi 2.4 g/l pada pemberian mulsa 3.8 ton/ha, disamping itu menurunkan jumlah hara yang hilang melalui erosi.

Mulsa sebagai sumber energi akan meningkatkan kegiatan biologi tanah sehingga kemantapan struktur tanah akan meningkat, aerasi tanah menjadi lebih baik dan permeabilitas tanah tetap terpelihara. Hasil penelitian Suganda, Abas dan Suwardjo (1993) menunjukan bahwa pengolahan tanah diikuti dengan pemberian mulsa jerami padi 6 ton/ha dapat menurunkan ketahanan tanah lapisan atas

menjadi kurang dari 10 kg F/cm2. Tindakan penggunaan mulsa juga dimaksudkan

untuk mengurangi fluktuasi suhu yang terlalu tinggi. Suwardjo (1981) dari penelitiannya pada tanah Latosol menunjukan bahwa dengan penggunaan mulsa,

suhu maksimum pada kedalaman 5 cm turun 6o sampai 12o C dan pada kedalaman

10 cm turun 4o sampai 6o C, sedangkan suhu minimun naik rata-rata satu derajat

celcius.

Mulsa di samping berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah, juga berpengaruh terhadap produksi tanaman karena terciptanya kondisi tanah yang baik untuk perkembangan akar tanaman dan dapat menekan pertumbuhan gulma sehingga mengurangi persaingan dalam memanfaatkan unsur hara dan air dari tanah. Hasil tanaman akan lebih tinggi bila digunakan mulsa dibanding tanpa mulsa. Penelitian Suganda et al. (1993) memperlihatkan bahwa kombinasi pengolahan tanah dengan pemberian mulsa jerami 6 ton/ha meningkatkan tinggi tanaman umur 2 MST-4 MST 1.5 kali dan dapat meningkatkan produksi kacang hijau sekitar 7.36 – 16.88 ku/ha.

Penggunaan mulsa secara umum dapat menekan kehilangan air dari dalam tanah karena mengurangi evaporasi. Hasil penelitian Suganda et al. (1993) memperlihatkan bahwa penggunaan mulsa jerami padi 6 ton/ha dapat menekan jumlah penggunaan air hujan maupuan air irigasi sehingga menjadi lebih hemat yaitu 120 mm dengan efisiensi penggunaan air terhadap produksi biji lebih dari 6.13 kg/ha/mm air. Hal ini sejalan dengan penelitian Kemper, Nicks dan Corey (1994) bahwa penggunaan mulsa kerikil dengan ketebalan 5 cm dapat meningkatkan jumlah air di dalam tanah sekitar 80 sampai 85 % dari curah hujan tahunan.

Hasil penelitian Leomo (1995) mengenai manfaat pemakaian mulsa pada tingkat penutupan tanah 30 sampai 60 % dapat menurunkan ketahanan penetrasi tanah sebesar 22.84 % (kedalaman 0-10 cm ) dan 17.24 % (kedalaman 10-20 cm).

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Surya Adi, PT. Bina Sawit Makmur PT. Sampoerna Agro Tbk. Palembang – Sumatra Selatan. Analisis tanah dan jaringan tanaman dilakukan di Balai Bioteknologi Perkebunan, Bogor. Penelitian dilaksanakan mulai bulan April hingga Oktober 2008.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah benih tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) varietas Ratna, benih cabai genotipe 35C2, kompos TKKS, cangkang kelapa

sawit, fiber, cacahan TKKS, pupuk Urea, pupuk RP (Ca3(PO4)2) (30 % P2O5),

pupuk MOP, pupuk gandasil, pupuk majemuk NPK mutiara (16:16:16), polibag ukuran 40 cm x 50 cm, insektisida (Decis), bakterisida (Agrep WP) dan fungisida (Dithane). Sedangkan alat yang digunakan adalah alat budidaya pertanian, tray, meteran, timbangan, jangka sorong, ajir, gunting dan oven.

Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi (Split Plot Design) dengan 2 faktor dan 3 ulangan.

Sebagai petak utama adalah penggunaan mulsa yaitu : 1. Tanpa mulsa (M0)

2. Mulsa cangkang (M1) 3. Mulsa fiber (M2)

4. Mulsa cacahan TKKS (M3)

Sedangkan anak petaknya adalah tingkat kematangan kompos dengan lima taraf perlakuan yaitu

1. Tanpa kompos (K0) 2. Umur 4 minggu (K1) 3. Umur 6 minggu (K2) 4. Umur 8 minggu (K3) 5. Umur 10 minggu (K4)

Penelitian ini dilakukan di polibag dan terdapat 20 kombinasi perlakuan dimana tiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali sehingga diperlukan 60 satuan percobaan. Pada penanaman tomat, setiap satuan percobaan terdiri dari 20 tanaman. Total tanaman tomat yang digunakan adalah 1200 tanaman. Pada penanaman cabai, setiap satuan percobaan terdiri dari 16 tanaman. Total tanaman cabai yang digunakan adalah 960 tanaman.

Model rancangan linier yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yijk = µ + αi + βj + δij + τk + (αβ)jk + εijk

Keterangan :

Yijk

= Nilai pengamatan pada ulangan ke-i, mulsa ke-j dan tingkat kematangankompos ke-k

µ

= Nilai rataan umumαi

= Pengaruh ulangan ke-i (i=1,2,3..)β

j = Pengaruh mulsa ke-j (j=1,2,3,..)τk

= Pengaruh kematangan kompos ke-k (k=1,2,3,..)δij

= Pengaruh galat yang muncul pada petak utama(αβ)ik

= Nilai interaksi antara mulsa dan tingkat kematangan komposε

ijk = galat percobaanAnalisis data hasil penelitian menggunakan uji-F. Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan nyata maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 5 %.

Pelaksanaan Pembuatan Kompos

Pembuatan kompos TKKS (Tandan Kosong Kelapa Sawit) dilakukan di PKS Mutiara Bunda Jaya. Pembuatan kompos diawali dengan pencacahan TKKS dengan mesin pencacah kompos. Selanjutnya cacahan tersebut diberi aktivator. Pembuatan Kompos ini menggunakan aktivator Promi dengan dosis digunakan 0,5 kg untuk setiap 1 ton cacahan TKKS atau 25 kg Promi untuk 50 ton cacahan TKKS. Aktivator dilarutkan ke dalam air dengan ukuran 200 L setiap 25 kg Promi. TKKS yang telah dicampur Promi selanjutnya dibawa ke lapangan untuk

dibentuk composting pile. Composting pile berukuran ukuran lebar 4 m, tinggi 1.5 m dan panjang 50 m dan ditutup dengan terpal. Selanjutnya diinkubasi sesuai waktu perlakuan. Mekanisme pengomposan yang digunakan yaitu pengomposan secara aerob. Pada proses pengomposan ini tidak dilakukan pembalikan.

Gambar 1. Kondisi Pengomposan

Persemaian

Benih tanaman tomat dan cabai disemai di dalam tray dengan kedalaman ± 0.5 cm. Media tanam yang digunakan pada proses penyemaian adalah

campuran tanah top soil dan kascing (kotoran cacing). Setelah 14 hari dipindah

tanamkan. Selama penyemaian dilakukan pula pemupukan gandasil atau pupuk daun untuk menambah hara.

Persiapan Media Tanam

Media tanah yang digunakan adalah campuran tanah dan kompos sesuai perlakuan dengan perbandingan 2 : 1 (v/v). Selanjutnya tanah dan kompos dicampur dan didiamkan selama 1 minggu agar merata. Pada bagian permukaan media, ditambahkan tanah setebal 5 cm untuk mempermudah penanaman agar bibit tidak rebah. Selanjutnya media terlebih dahulu diberi pupuk RP sebanyak 20 g/polibag. Penggunaan pupuk RP dikarenakan kondisi tanah yang masam

Penanaman

Penanaman dilakukan dalam polibag dengan ukuran 40 cm x 40 cm. Jarak tanam yang digunakan adalah 90 cm x 90 cm x 90 cm. Alasan jarak tanam ini adalah untuk menyesuaikan dengan lubang pada selang penyiraman sehingga mempermudah penyiraman. Pada saat penanaman diberikan pupuk Urea 5 g/tanaman dan MOP 10 g/tanaman. Pupuk diberikan dengan cara membuat alur melingkar di sekitar tanaman. Penyulaman dilakukan satu minggu setelah penanaman.

Pemasangan mulsa

Pemasangan mulsa dilakukan masing-masing dengan ketebalan 3-5 cm. Pemasangan mulsa dilakukan 1 minggu setelah tanam. Pemberian mulsa rata-rata sebanyak 200 gram untuk cangkang dan 100 gram masing-masing untuk fiber dan cacahan TKKS.

Pemupukan

Selain dilakukan pemupukan dasar, dilakukan pula pemupukan susulan dengan penggunaan pupuk majemuk NPK (16:16:16). Proses pemupukan dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air dengan konsentrasi 20 g/liter. Dosis per tanaman 150 cc/tanaman dan dilakukan 10 hari sekali mulai 20 hari setelah tanam.

Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman, pewiwilan, pengajiran, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengajiran dilakukan tiga minggu setelah tanam. Penyemprotan hama dan penyakit dilakukan seminggu sekali secara bergantian.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap kompos dan pertumbuhan tanaman. Pengamatan pada kompos meliputi :

1. Warna

Warna diamati secara visual dengan melihat perubahan warna dari setiap perlakuan kompos.

2. Struktur

Berusaha melihat secara perubahan tingkat keremahan atau kelunakan kompos dari sesuai tingkat kematangan.

3. Perubahan suhu

Perubahan suhu dilihat setiap minggu dengan cara sampling yaitu pada 3 kedalaman kompos yaitu 0-40 cm, 40-80 cm dan 80-120 cm dengan alat termometer dengan bantuan gancu.

4. Kandungan kimia

Kandungan kimia diuji di laboratorium untuk mengetahui kandungan N, P, K, Ca, Mg, Na, C-Org, C/N Ratio, Fe, Mn, B, Cu, logam berat Pb, Cd, Hg dan As, pH dan Kadar Abu.

5. Kadar Air

Pengamatan kadar air juga dilakukan di laboratorium, dengan cara mencari perubahan bobot kompos setelah dan sebelum dioven.

Pengamatan pada tanaman tomat dan cabai meliputi : Pengamatan vegetatif

Pengamatan peubah vegetatif dilakukan terhadap 16 tanaman contoh dari setiap satuan percobaan yang meliputi :

1. Tinggi Tanaman (cm)

Pengamatan dilakukan satu minggu sekali. Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dari pangkal hingga titik tumbuh. Dilakukan mulai 2 MST hingga 9 MST pada tomat. Pada cabai 2 MST hingga 12 MST.

2. Diameter Batang (mm)

3. Jumlah Daun

Jumlah daun pada tanaman tomat diamati mulai 2 MST hingga sebelum diwiwil atau dipangkas tunas sampingnya, yaitu umur 5 MST pada tomat. Sedangkan pada tanaman cabai hingga 6 MST.

4. Diameter Tajuk

Diameter tajuk khusus diamati pada tanaman cabai. Pengamatan dilakukan pada 10 MST dan 12 MST.

5. Bobot Basah Tajuk dan Akar

Pengamatan dilakukan setelah panen. 6. Bobot Kering Tajuk dan Akar

Setelah ditimbang bobot basah, kemudian dioven kemudian ditimbang bobot keringnya.

7. Panjang Akar

Pengamatan dilakukan setelah tanaman berakhir dengan melihat panjang akar terpanjang.

8. Volume akar

Volume akar dihitung dengan cara memasukan akar ke dalam gelas ukur yang berisi air kemudian dilihat pertambahan tingginya.

Pengamatan Generatif

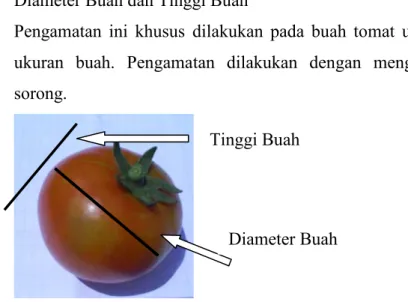

1. Diameter Buah dan Tinggi Buah

Pengamatan ini khusus dilakukan pada buah tomat untuk mengetahui ukuran buah. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan jangka sorong.

Gambar 2. Cara Pengukuran Buah Tomat Tinggi Buah

2. Jumlah Buah

Jumlah buah merupakan jumlah buah yang dihasilkan dari panen pertama hingga terakhir dari tiap tanaman.

3. Bobot Panen

Bobot panen diperoleh dari total bobot buah yang didapat. 4. Bobot per Buah

Dilakukan dengan membagi bobot panen dengan total buah yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Penanaman tomat dan cabai pada penelitian ini dilakukan pada tanah

ultisol pada ketinggian tempat 100 meter di atas permukaan laut (m dpl).Selama

penelitian berlangsung suhu udara rata-rata berkisar 300C. Curah hujan pada saat

penelitian berkisar 38 mm/bulan – 274 mm/bulan. Dengan hari hujan antara 2 hari - 14 hari (Tabel Lampiran 1).

Berdasarkan analisis tanah pada awal penelitian menunjukkan bahwa tanah pada lokasi penelitian memiliki tekstur liat dengan kandungan liat 54.16 %. Sifat tanah sangat masam dengan pH 4.64. Kandungan C-Organik, N-total dan KTK tergolong rendah yaitu 0.57 %, 0.057 % dan 7.04 me/100g. Pada jenis tanah ultisol biasanya ketersediaan haranya rendah seperti N, P dan K. Bentuk P umumnya didominasi oleh bentuk reduction soluble Fe-P, Al-P dan Al-P terselubung (Leiwakabessy et al, 1972).

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.)

Persentase daya tubuh tanaman pada minggu pertama di lapangan rata-rata 97.25 %. Penyulaman tanaman dilakukan 1 minggu setelah tanaman (MST). Tanaman tomat mulai berbunga pada umur 35-40 hss. Pembungaan 50% pada tanaman tomat berlangsung serempak pada semua perlakuan. Waktu berbunga ini 20 hari lebih cepat dari waktu pembungaan pada umumnya. Mulai berbuah umur 45-50 hss (hari setelah semai) dan panen pertama pada umur 70 hss. Hal ini kemungkinan karena kondisi tanah yang memiliki kesuburan rendah, masam dan suhu lingkungan sekitar yang tinggi sehingga tanaman beradaptasi dengan cara membentuk bunga lebih cepat.

Selama proses pertumbuhan tanaman, terjadi serangan hama dan penyakit. Hama yang menyerang terdiri dari belalang, semut, penggerek daun (Liriomyza sp.), dan ulat. Serangan hama mulai 3 MST. Serangan belalang, semut dan penggerek daun tidak menyebabkan banyak kerusakan. Hal ini karena pengendalian hama dilakukan secara rutin. Ulat yang menyerang adalah Helicoverpa armigera yang menyerang buah hingga timbul lubang-lubang yang tidak beraturan pada buah. Buah yang terserang menjadi busuk dan jatuh ke tanah. Kerusakan yang ditimbulkan dapat merusak buah hingga 20%.

Penyakit yang menyerang tanaman tomat antara lain penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum. Bakteri ini menyerang bagian akar. Bila suhu tinggi, tanah lembab dan pembuangan air kurang lancar, biasanya penyakit ini sering muncul dengan cepat. Tanaman yang terserang penyakit ini layu mendadak dan mati dalam beberapa hari. Usaha pengendalian yang dilakukan adalah dengan penyemprotan bakterisida Agrep 20WP. Penyakit ini menyebabkan kematian tanaman hingga 25% dari total populasi.

Cabai (Capsicum annuum L.)

Pada awal pertumbuhan, daya tumbuh tanaman rata-rata mencapai

98.64%. Namun pada 1 MST dilakukan penyulaman. Selama proses

pertumbuhan, terjadi serangan hama dan penyakit. Hama-hama yang menyerang antara lain kutu daun (Myzus persicae), trips dan ulat grayak (Spodoptera litura). Ulat grayak hanya menyerang 1 plot percobaan terhadap 2-3 tanaman dan hanya berlangsung cepat karena langsung dilakukan penyemprotan. Hama yang paling parah menyerang adalah kutu daun. Serangannya menyebabkan daun-daun melengkung, keriting, belang kekuningan sehingga produksinya menurun. Serangan kutu daun tampak meluas mulai tanaman berbunga, hampir 80% populasi mengalami gejala daun yang belang dan keriting. Pada beberapa plot, ditemukan beberapa tanaman yang menunjukkan gejala kerdil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya kemasaman tanah. Tingginya kemasaman menyebabkan beberapa unsur hara tidak tersedia dengan baik sehingga tanaman tumbuh kerdil. Sedangkan penyakit yang menyerang adalah dumping off atau rebah kecambah. Penyakit ini disebabkan oleh Rhizoctonia sp dan Phytium sp.

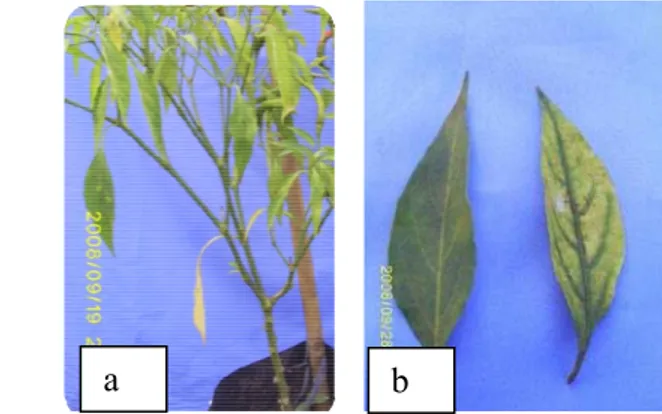

Setelah tanaman mulai berbuah, tanaman juga menunjukkan gejala kekurangan hara. Kekurangan hara ini tampak pada daun-daun bagian bawah. Hal ini kemungkinan adanya gejala kekurangan Mg karena daun-daun tampak menguning tetapi tulang daun tetap hijau. Terdapat juga daun-daun tua yang menguning. Gejala kekurangan N ditandai dengan tajuk tanaman tetap hijau tetapi dedaunan tua menguning secara merata kemudian mengering (Hanafiah, 2005). Gejala kekurangan Mg terlihat pada daun-daun tua. Warna daun berubah menjadi kuning dan bercak-bercak merah coklat sedangkan tulang daun tetap hijau (Suriatna, 1988).

Gambar 4. Kondisi Pertanaman Cabai Gambar 5. Daun yang Mengalami Gejala Defisiensi Hara a. N, b. Mg

Gambar 6. Daun yang Terkena Trips

HASIL

Tingkat kematangan kompos dapat dilihat dari kriteria primer maupun sekunder. Ratio C/N, suhu, kadar air, warna, dan struktur bahan merupakan kriteria sekunder. Sedangkan kriteria utama dari tingkat kematangan kompos adalah pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh pemberian kompos tersebut. ( Schuchard, et al., 1998). Respon tanaman merupakan indikator utama dari kualitas kompos.

Kriteria Sekunder Kematangan Kompos Warna

Gambar 7. Perubahan Warna Kompos

Sebelum pengomposan, warna yang tampak adalah warna TKKS segar yang berwarma coklat muda. Setelah terjadi proses pengomposan, terjadi perubahan warna menjadi lebih tua. Pada umur 4 minggu, warna berubah menjadi lebih coklat tua. Pada umur 8 minggu hingga 10 minggu, kompos tampak kehitaman.

Tingkat warna kompos

TKKS : X

Kompos 4 Minggu : XXX

Kompos 6 Minggu : XXXX

Kompos 8 Minggu : XXXX

Kompos 10 Minggu : XXXXX

Keterangan: x : tingkat warna coklat

Kompos umur 8 dan 10 minggu memiliki warna kehitaman. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria kematangan kompos berdasarkan standar SNI.

TKKS Segar

10 minggu 6 minggu

Stuktur

Sebelum proses pengomposan, dilakukan proses pencacahan untuk memperluas permukaan dengan tujuan mempercepat laju reaksi. Hasil pencacahan menghasilkan serat TKKS yang berukuran 6-8 cm. Struktur serat tersebut, dari awal pencacahan hingga umur 10 minggu tidak banyak merubah, hanya memasuki 6 minggu, serat lebih lunak. Semakin lama waktu pengomposan, serat yang dihasilkan menjadi lebih lunak.

Tingkat kekerasan kompos

TKKS : XXXX

Kompos 4 Minggu : XXXX

Kompos 6 Minggu : XXX

Kompos 8 Minggu : XX

Kompos 10 Minggu : X

Keterangan: x : tingkat kekerasan coklat

Pada struktur kompos ditemukan miselium putih yang menunjukkan adanya aktivitas jamur. Terdapat juga jamur yang membentuk tubuh buah, atau tergolong dalam Basidiomycetes.

Gambar 8. Jamur yang Membentuk Tubuh Buah

Perubahan Suhu

Perubahan suhu merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme pada proses pengomposan. Mikroorganisme yang hidup pada kompos tergantung pada suhu dan terbagi menjadi tiga kategori yaitu

Cryophiles (0-250C), Mesophiles (25-450C) dan Thermophiles (>450C) (Epstein,

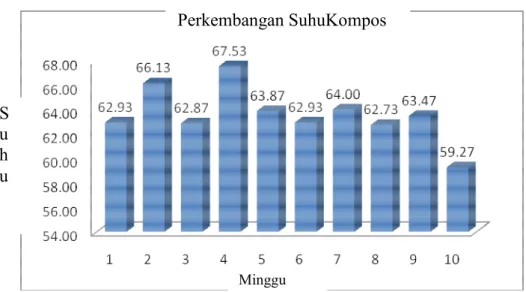

Gambar 9. Perkembangan Suhu Kompos

Pada pengamatan suhu kompos, terlihat adanya peningkatan suhu kompos hingga umur 4 minggu, kemudian berangsur-angsur turun hingga mencapai suhu

terendah pada umur 10 minggu yaitu 59.30 C. Pada awal pengomposan,

mikroorganisme mulai aktif dengan banyak mengkonsumsi energi panas, sehingga suhu tumpukan kompos naik. Menurut Susilawati (1998), suhu di atas

600 C sangat dibutuhkan dalam pengomposan karena dapat mematikan

mikroorganisme-mikroorganisme patogen serta hama lainnya yang tidak diinginkan dan berbahaya baik bagi tanaman, manusia dan hewan.

Selanjutnya suhu berangsur turun sejalan dengan penurunan jumlah makanan dan penurunan aktivitas mikroba. Namun, pada proses pengoposan ini

terlihat bahwa suhu awal hingga umur 10 minggu, temperatur > 450 C. Hal ini

menunjukan bahwa pada proses ini lebih dominan memanfaatkan bakteri termofiles. Namun terlihat bahwa secara umum suhu tidak banyak berubah. Dari perubahan suhu tersebut dapat dikatakan bahwa pengomposan belum banyak terlihat.

Kadar Air

Air adalah bahan yang penting untuk aktivitas bakteri pada proses komposting. Unsur hara harus dipecah dalam air sebelum diasimilasi. Kadar air pada kompos berasal dari dua sumber yaitu kandungan air dari asal bahan dan hasil metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme.

Perkembangan SuhuKompos Minggu S u h u

Nilai kelembaban optimum untuk bahan organik dikemukakan oleh Jeris dan Regan (1973) dengan nilai diantara 25-80%. Sedangkan menurut Yang (1997) kadar air yang optimal untuk memulai pengomposan adalah sekitar 60-65 %. Kadar air optimal yang dibutuhkan tergantung pada jenis mikroorganisme yang diinginkan dan jenis bahan yang digunakan untuk pengomposan (Susilowati, 1998). Hasil penelitian menunjukan bahwa pada proses pengomposan nilai kelembaban masih dalam batas yang menguntungkan bagi perkembangan mikroorganisme. Nilai yang ditunjukkan tidak banyak berbeda antar perlakuan umur kompos.

Kandungan kimia

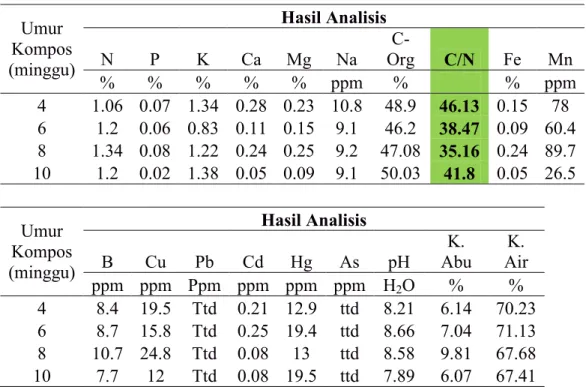

Tabel 1. Hasil Analisis Kompos Umur Kompos (minggu) Hasil Analisis N P K Ca Mg Na C-Org C/N Fe Mn % % % % % ppm % % ppm 4 1.06 0.07 1.34 0.28 0.23 10.8 48.9 46.13 0.15 78 6 1.2 0.06 0.83 0.11 0.15 9.1 46.2 38.47 0.09 60.4 8 1.34 0.08 1.22 0.24 0.25 9.2 47.08 35.16 0.24 89.7 10 1.2 0.02 1.38 0.05 0.09 9.1 50.03 41.8 0.05 26.5 Umur Kompos (minggu) Hasil Analisis B Cu Pb Cd Hg As pH K. Abu K. Air ppm ppm Ppm ppm ppm ppm H2O % % 4 8.4 19.5 Ttd 0.21 12.9 ttd 8.21 6.14 70.23 6 8.7 15.8 Ttd 0.25 19.4 ttd 8.66 7.04 71.13 8 10.7 24.8 Ttd 0.08 13 ttd 8.58 9.81 67.68 10 7.7 12 Ttd 0.08 19.5 ttd 7.89 6.07 67.41

Sifat-sifat kompos hasil analisis dapat menunjukkan pengaruh kualitas kompos terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman yang diuji.

Pengomposan pada tandan kosong kelapa sawit ialah menurunkan C/N ratio TKKS yang awalnya dapat mencapai > 50. Pada pengamatan C/N ratio, terlihat bahwa hingga umur 8 minggu terjadi reduksi C/N ratio. Reduksi terlihat lebih cepat pada umur 4 hingga 6 minggu. Nilai C/N ratio yang diamati pada percobaan menunjukkan bahwa nilai terkecil pada kompos 8 minggu yaitu 35. 16. Nisbah C/N akan mempengaruhi serapan hara. Tisdale dan Nelson (1975)

menyatakan bahwa bahan organik dengan nisbah C/N <20 akan terjadi mineralisasi N, dan bila nisbah tersebut >30 akan terjadi immobilisasi N, dan bila nilainya antara 20-30, tidak terjadi mineralisasi dan immobilisasi N.

Nilai pH kompos umur 4, 6, 8 dan 10 menunjukkan nilai >7. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kompos dapat memperbaiki tingkat kemasaman tanah. Pada proses pengomposan terlihat adanya penurunan nilai pH mulai minggu ke 4 hingga minggu 10 yaitu 8.66, 8.58 dan 7.89. Hal ini dikarenakan pada tahap tersebut dihasilkan asam-asam organik sehingga menurunkan pH. Hasil pengomposan hingga 8 minggu menunjukkan hasil terbaik yang ditunjukan oleh C/N ratio yang lebih rendah, kandungan N-total, P, Mg, Fe, Mn, B dan Cu terbesar dibandingkan 3 kompos lainnya. Akan tetapi nilai C/N ratio kompos 8 minggu masih tergolong tinggi karena >30.

Berdasarkan SNI 19-7030-2004, kompos 4, 6, 8 dan10 minggu memiliki

kandungan N yang lebih tinggi dari standar minimum (0.4 %), P2O5 lebih rendah

dari standar (0.1 %), K2O lebih besar dari standar (0.2 %), C-Org lebih tinggi dari

standar (32%), C/N Ratio lebih tinggi dari standar (20), pH lebih besar dari standar 7.49, dan kadar air lebih besar dari standar (50 %). Kandungan logam berat masih dalam batas yang ditentukan. Apabila diihat berdasarkan SNI, hara yang dihasilkan cukup baik terlihat dari tingginya kandungan K dan N. Tingginya kandungan K dikarenakan bahan asal yaitu TKKS yang memang tinggi kandungan Kalium. Namun, dari C/N ratio terlihat bahwa seluruh kompos belum matang karena C/N ratio lebih tinggi dari 20.

Kriteria Kematangan Kompos Terhadap Pertumbuhan Tanaman

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.)

Mulsa berpengaruh terhadap tinggi tanaman, diameter batang, jumlah buah dan daya tumbuh. Tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, tinggi tanaman, diameter batang, bobot panen, jumlah buah, dan bobot buah. Pengaruh mulsa dan tingkat kematangan kompos terlihat pada bobot panen dan jumlah buah.

Tinggi Tanaman

Mulsa cacahan meningkatkan tinggi tanaman tomat. Penggunaan kompos meningkatkan tinggi tanaman tomat.

Tabel 2. Tinggi Tanaman Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Tinggi Tanaman

Mulsa ...cm...

Tanpa mulsa 35.75a

Cangkang 36.48a

Fiber 36.65a

Cacahan 38.72b

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 34.36a 4 Minggu 37.97c 6 Minggu 36.17b 8 Minggu 37.84c 10 Minggu 38.16c Interaksi tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Mulsa cacahan memberikan tinggi tanaman tertinggi yaitu sebesar 38.72 cm. Penggunaan mulsa cacahan meningkatkan tinggi tanaman tomat hingga 8.3 %. Umur kompos 4, 8, dan 10 minggu memberikan pengaruh yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nilai tertinggi ditunjukkan pada umur kompos 10 minggu dengan nilai 38.16 cm.

Diameter Batang

Mulsa berpengaruh terhadap diameter batang. Tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap diameter batang. Adanya kompos meningkatkan diameter batang.

Tabel 3. Diameter Batang Tanaman Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Diameter Batang

Mulsa ...mm...

Tanpa mulsa 10.51b

Cangkang 9.93a

Fiber 10.46b

Cacahan 10.93b

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 9.55a 4 Minggu 10.76c 6 Minggu 10.19b 8 Minggu 11.15c 10 Minggu 10.65bc Interaksi tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Perlakuan mulsa memperlihatkan tanpa mulsa, fiber, dan cacahan berpengaruh sama terhadap diameter. Namun, cacahan menghasilkan diameter terbesar yaitu 10.93 m. Mulsa cangkang menghasilkan diameter batang terkecil yaitu 9.93 mm.

Kompos 4, 8 dan 10 minggu berpengaruh sama. Nilai terbesar terdapat pada kompos 8 minggu yaitu 11.15 mm atau 16.75 % lebih besar dibanding tanpa kompos. Diameter batang terkecil didapat pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 9.55 mm.

Jumlah Daun, Panjang Akar, Diameter Buah dan Tinggi Buah Tomat

Mulsa maupun tingkat kematangan kompos tidak berpengaruh terhadap jumlah daun, panjang akar, diameter buah dan tinggi buah tomat.

Tabel 4. Jumlah Daun, Panjang Akar, Diameter Buah dan Tinggi Buah Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Jumlah Daun Panjang Akar Diameter Buah Tinggi Buah

Mulsa ...helai... ...cm... ...inci... ...inci...

Tanpa mulsa 19 21.23 1.67 1.50

Cangkang 19 21.27 1.68 1.51

Fiber 22 23.40 1.63 1.49

Cacahan 21 22.97 1.64 1.50

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 17 21.82 1.67 1.53 4 Minggu 21 22.13 1.68 1.50 6 Minggu 19 21.81 1.69 1.53 8 Minggu 23 22.96 1.62 1.47 10 Minggu 20 22.38 1.65 1.48 Interaksi tn tn tn tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda

nyata pada uji DMRT 5 %

Jumlah daun pada tanaman tomat pada umur 5 MST berkisar antara 17-23. Jumlah daun terbanyak terdapat pada perlakuan kompos 8 minggu dan penggunaan mulsa fiber.

Panjang akar tomat berkisar antara 21.23 – 23.40 cm. Akar tomat terpanjang terdapat pada perlakuan mulsa fiber dan penggunaan kompos umur 8 minggu. Mulsa fiber menghasilkan akar dengan panjang 23.40 cm, sedangkan kompos 8 minggu menghasilkan panjang akar 22.96 cm. Diameter buah berkisar antara 1.62 – 1.69 inci. Sedangkan tinggi buah 1.47 – 1.53 inci.

Bobot Tajuk

Mulsa tidak berpengaruh terhadap bobot basah dan bobot kering tajuk. Tingkat kematangan kompos mempengaruhi bobot basah dan bobot kering tajuk.

Tabel 5. Bobot Tajuk Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Bobot tajuk

Bobot Basah Bobot Kering

Mulsa ...g...

Tanpa mulsa 59.44 11.34

Cangkang 64.44 10.90

Fiber 63.11 12.46

Cacahan 62.67 11.93

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 52.78a 9.64a 4 Minggu 64.03bc 12.20b 6 Minggu 55.83ab 9.93a 8 Minggu 67.22c 13.34b 10 Minggu 72.22c 13.19b Interaksi tn tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Mulsa cangkang memberikan bobot basah tajuk tertinggi. Namun pada bobot kering, nilai tertinggi didapat oleh mulsa fiber. Umur kompos 4, 8 dan 10 minggu memberikan hasil yang sama pada bobot basah dengan nilai tertinggi pada umur kompos 10 minggu yaitu 72.22 gram. Sementara pada bobot kering, umur kompos 4, 8 dan 10 memberikan hasil yang sama, dengan nilai tertinggi pada umur kompos 8 minggu yaitu 13.34 gram.

Bobot Basah Akar, Bobot Kering Akar dan Volume Akar

Penggunaan mulsa maupun tingkat kematangan kompos tidak berpengaruh terhadap bobot basah akar, bobot kering akar dan volume akar.

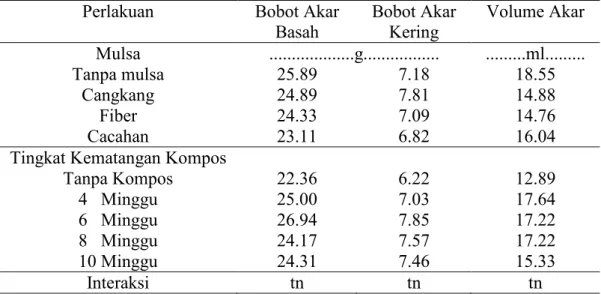

Tabel 6. Bobot Akar dan Volume Akar Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Bobot Akar

Basah Bobot Akar Kering Volume Akar Mulsa ...g... ...ml... Tanpa mulsa 25.89 7.18 18.55 Cangkang 24.89 7.81 14.88 Fiber 24.33 7.09 14.76 Cacahan 23.11 6.82 16.04

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 22.36 6.22 12.89 4 Minggu 25.00 7.03 17.64 6 Minggu 26.94 7.85 17.22 8 Minggu 24.17 7.57 17.22 10 Minggu 24.31 7.46 15.33 Interaksi tn tn tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Bobot Panen per Tanaman

Kombinasi jenis mulsa dan tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap bobot panen per tanaman.

Tabel 7. Bobot Panen Tomat pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur Kompos

Umur Kompos Mulsa

Tanpa mulsa Cangkang Fiber Cacahan

...gram...

Tanpa Kompos 246.06ab 272.24abc 296.09abcd 305.22abcd

4 minggu 329.21abcde 335.90abcde 304.66abcd

378.25cde

6 minggu 291.23abcd 260.03abc 330.36abcde

334.21abcde

8 minggu 338.25abcde 225.03a 436.56e

349.56bcde

10 minggu 301.31abcd 405.78de 316.88abcd

328.59abcde

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada taraf 5 %

Perlakuan M2K3, kombinasi mulsa fiber dan kompos umur 8 minggu memberikan bobot panen tertinggi yaitu 436.56 gram. Namun, perlakuan M2K3 tidak berbeda dengan perlakuan M0K1, M0K3, M1K1, M1K4, M2K2, M3K1, M3K2, M3K3, dan M3K4. Perlakuan M1K3, kombinasi mulsa cangkang dan kompos 8 minggu, memberikan bobot panen terendah yaitu 225.03 gram.

Jumlah Buah

Kombinasi jenis mulsa dan tingkat kematangan kompos mempengaruhi jumlah buah.

Tabel 8. Jumlah Buah Tomat pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur Kompos

Umur Kompos Mulsa

Tanpa mulsa Cangkang Fiber Cacahan

Tanpa Kompos 7.8a 8.5abc

9.6abcd 9.6abcd

4 minggu 11.3abcd

12.2cde 11.4abcd 12.9def

6 minggu 9.7abcd 8.1ab 11.8bcde 10.8abcd 8 minggu 11.3abcd 9.6abcd 16.2f 12.3cde 10 minggu 10.6abcd 15.2ef 11.4abcd 12.3cde

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada taraf 5 %

Jumlah buah terbanyak terdapat pada perlakuan M2K3, kombinasi mulsa fiber dan kompos 8 minggu, yaitu 16.2 buah. Namun tidak berbeda dengan perlakuan M1K4 dan M3K1. Jumlah buah terendah terdapat pada perlakuan M0K0, kombinasi tanpa mulsa dan tanpa kompos yaitu 7.8 buah.

Daya Hidup

Mulsa berpengaruh terhadap daya hidup tanaman. Tingkat kematangan kompos tidak berpengaruh terhadap daya hidup tanaman.

Tabel 9. Daya Hidup Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Daya Hidup

Mulsa ...%...

Tanpa mulsa 78.67b

Cangkang 68.67a

Fiber 74.00ab

Cacahan 75.67b

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 75.00 4 Minggu 75.83 6 Minggu 74.58 8 Minggu 74.58 10 Minggu 71.25 Interaksi tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Penggunaan mulsa cacahan dan mulsa fiber, memiliki pengaruh yang sama dengan tanpa mulsa. Daya hidup tertinggi justru didapat pada perlakuan tanpa mulsa yaitu sebesar 78.67 %. Nilai terendah terdapat pada mulsa cangkang sebesar 68.67 %.

Bobot Buah

Mulsa tidak berpengaruh terhadap bobot buah. Tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap bobot buah.

Tabel 10. Bobot Buah Tomat pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Bobot Buah

Mulsa ...gram...

Tanpa mulsa 30.01

Cangkang 28.54

Fiber 28.21

Cacahan 29.57

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 31.79c 4 Minggu 28.29ab 6 Minggu 30.32bc 8 Minggu 27.43a 10 Minggu 27.56a Interaksi tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Penggunaan kompos umur 6 minggu menghasilkan bobot buah yang sama dengan perlakuan tanpa kompos. Nilai bobot buah tertinggi terdapat pada perlakuan tanpa kompos yaitu 31.79 gram.

Cabai (Capsicum annuum L.)

Mulsa berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, diameter tajuk, bobot basah tajuk, dan bobot kering tajuk. Tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap tinggi tanaman, bobot basah akar, dan volume akar, diameter batang, bobot basah tajuk, dan bobot kering tajuk. Pengaruh ganda mulsa dan tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap tinggi tanaman, diameter tajuk, bobot tajuk basah dan bobot kering tajuk.

Tinggi Tanaman

Kombinasi jenis mulsa dan tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai.

Tabel 11. Tinggi Tanaman Cabai pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur Kompos

Umur Kompos Mulsa

Tanpa mulsa Cangkang Fiber Cacahan

...cm...

Tanpa Kompos 50.10bcdef

45.07a 52.17bcdefg 52.78bcdefg

4 minggu 54.62efgh

49.24abc 55.03fgh 52.01bcdefg

6 minggu 55.31gh

49.39abcd 52.59bcdefg 53.13bcdefg

8 minggu 55.32gh

56.13gh 48.58ab 54.55defgh

10 minggu 58.35h 49.56abcde

54.17cdefgh 53.37bcdefgh

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Kombinasi perlakuan M0K4, tanpa mulsa dan kompos umur 10 minggu, memberikan pengaruh tertinggi terhadap tinggi tanaman cabai yaitu 58.35 cm. Namun, perlakuan M0K4 tidak berbeda dengan perlakuan M0K1, M0K2, M0K3, M1K3, M2K1, M2K4, M3K3 dan M3K4. Tinggi tanaman terendah terdapat pada perlakuan M1K0, mulsa cangkang dan tanpa kompos yaitu 45.07 cm.

Jumlah Daun

Jenis mulsa berpengaruh terhadap jumlah daun. Tingkat kematangan kompos tidak berpengaruh terhadap jumlah daun.

Tabel 12. Jumlah Daun Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Jumlah Daun

Mulsa ...helai...

Tanpa mulsa 43.9b

Cangkang 23.9a

Fiber 39.9b

Cacahan 46.7b

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 36.9 4 Minggu 36.9 6 Minggu 35.5 8 Minggu 50.8 10 Minggu 32.9 Interaksi tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Penggunaan mulsa cacahan dan fiber memberikan pengaruh yang sama dengan perlakuan tanpa mulsa. Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan cacahan dengan jumlah daun 46.7 helai, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan cangkang dengan jumlah daun 23.9 helai. Hal ini menunjukkan mulsa cangkang berpengaruh negatif terhadap jumlah daun.

Tingkat kematangan kompos tidak memberikan pengaruh, namun pada perlakuan terlihat bahwa kompos umur 8 minggu memberikan jumlah daun terbanyak yaitu 50.8 helai. Jumlah daun terendah terdapat pada perlakuan kompos umur 10 minggu yaitu 32.9 helai.

Diameter Batang

Jenis mulsa berpengaruh terhadap diameter batang. Tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap diameter batang.

Tabel 13. Diameter Batang Cabai pada Perlakuan Mulsa dan Perlakuan Umur Kompos

Perlakuan Diameter Batang

Mulsa ...mm...

Tanpa mulsa 9.49b

Cangkang 8.62a

Fiber 9.36b

Cacahan 9.36b

Tingkat Kematangan Kompos

Tanpa Kompos 8.76a 4 Minggu 9.23ab 6 Minggu 8.91a 8 Minggu 9.68b 10 Minggu 9.48b Interaksi tn

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %

Penggunaan mulsa fiber dan cacahan berpengaruh sama dengan perlakuan tanpa mulsa. Diameter batang terbesar terdapat pada perlakuan tanpa mulsa yaitu sebesar 9.49 mm. Diameter batang terkecil terdapat pada penggunaan mulsa cangkang yaitu 8.62 mm.

Penggunaan kompos 4, 8 dan 10 minggu berpengaruh sama. Nilai diameter batang terbesar yaitu 9.67 mm pada kompos 8 minggu.

Diameter Tajuk

Kombinasi mulsa dan tingkat kematangan kompos berpengaruh terhadap diameter tajuk tanaman cabai.

Tabel 14. Diameter Tajuk pada Kombinasi Perlakuan Mulsa dan Umur Kompos

Umur Kompos Mulsa

Tanpa mulsa Cangkang Fiber Cacahan

...cm...

Tanpa Kompos 45.19bcde 36.99a 44.54bcde 45.09bcde

4 minggu 45.69cde 39.64ab 45.08bcde 40.49abcd

6 minggu 43.95bcde 37.90a 39.98abc 41.49abcde

8 minggu 46.43e 46.22de 39.92abc 40.31abc

10 minggu 47.03e 37.94a 44.80bcde 41.69abcde

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT pada taraf 5 %

Diameter tajuk terbesar terdapat pada perlakuan M0K4 yaitu sebesar 47.03 cm. Namun, perlakuan M0K4 tidak berbeda dengan perlakuan MOKO, MOK1, MOK2, MOK3, M1K3, M2K0, M2K1, M2K4, M3K0, M3K2, dan M3K4. Perlakuan M1K0 menghasilkan diameter tajuk terkecil yaitu 36.99 cm.