TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi

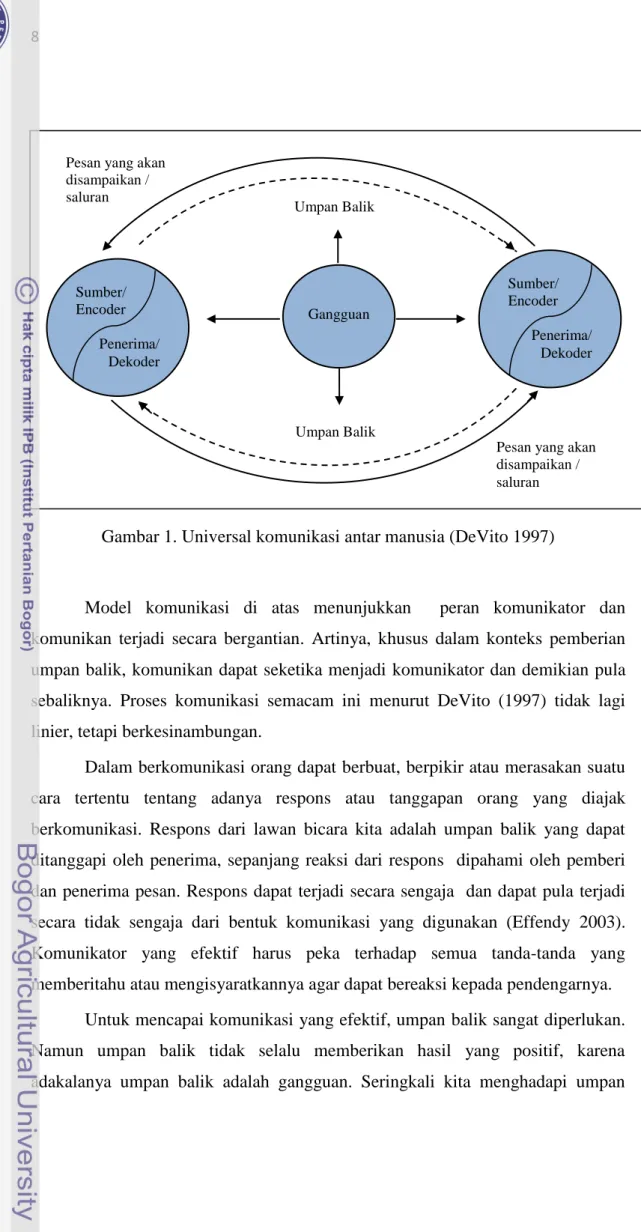

Kincaid dan Schramm (1978) mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara pelaku dan proses komunikasi informasi. Sedangkan, DeVito (1997) memberikan batasan bahwa komunikasi mengacu pada suatu tindakan oleh dua orang atau lebih, yang mengirim dan menerima suatu pesan yang terdistorsi oleh suatu gangguan (noise), terjadi dalam konteks tertentu, dengan pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Selain itu, dikenal juga komunikasi yang sifatnya umum (komunikasi universal).

Menurut Berlo (1960), komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, akan tetapi perlu dipahami bahwa komunikasi tidak hanya sampai pada batas penerima tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan dan diterima. Berlo menyebutnya sebagai model linier atau searah. Dalam model linier, komunikasi dikatakan efektif jika penerima mampu menerima pesan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sumber. Model komunikasi linier sering juga disebut sebagai model SMCRE (Source, Message, Channel, Receiver and Effect).

Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan suatu pertukaran informasi yang pada gilirannya terjadi kesepakatan dan hubungan yang mendalam (Prodjosaputro 1978). Ini menjelaskan hakekat hubungan dengan adanya suatu pertukaran informasi (pesan), setelah itu diharapkan perubahan sikap, tingkah laku dan kebersamaan dalam menciptakan saling pengertian diantara orang-orang yang ikut pada proses komunikasi (Wursanto 1987).

Komunikasi juga tidak lain dari satu tingkah laku, perbuatan atau kegiatan penyampaian yang mengandung arti atau makna, merupakan sentra dari segala sesuatu yang dilakukan. Komunikasi akan menjadi buruk karena adanya hambatan komunikasi atau karena tidak terjadi komunikasi. Berhasil atau tidak suatu komunikasi adalah akibat langsung dari kemampun atau ketidak-mampuan untuk berkomunikasi (Robbins 1986).

Gambar 1. Universal komunikasi antar manusia (DeVito 1997)

Model komunikasi di atas menunjukkan peran komunikator dan komunikan terjadi secara bergantian. Artinya, khusus dalam konteks pemberian umpan balik, komunikan dapat seketika menjadi komunikator dan demikian pula sebaliknya. Proses komunikasi semacam ini menurut DeVito (1997) tidak lagi linier, tetapi berkesinambungan.

Dalam berkomunikasi orang dapat berbuat, berpikir atau merasakan suatu cara tertentu tentang adanya respons atau tanggapan orang yang diajak berkomunikasi. Respons dari lawan bicara kita adalah umpan balik yang dapat ditanggapi oleh penerima, sepanjang reaksi dari respons dipahami oleh pemberi dan penerima pesan. Respons dapat terjadi secara sengaja dan dapat pula terjadi secara tidak sengaja dari bentuk komunikasi yang digunakan (Effendy 2003). Komunikator yang efektif harus peka terhadap semua tanda-tanda yang memberitahu atau mengisyaratkannya agar dapat bereaksi kepada pendengarnya.

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, umpan balik sangat diperlukan. Namun umpan balik tidak selalu memberikan hasil yang positif, karena adakalanya umpan balik adalah gangguan. Seringkali kita menghadapi umpan

Sumber/ Encoder Penerima/ Dekoder Gangguan Sumber/ Encoder Penerima/ Dekoder Umpan Balik Umpan Balik

Pesan yang akan disampaikan / saluran Pesan yang akan

disampaikan / saluran

balik dalam suatu komunikasi, tetapi kemudian tidak melakukan sesuatu untuk mendorong timbulnya penerimaan dari umpan balik tersebut (Robbins 1986).

Menurut Effendy (2003), komunikasi adalah upaya sistematis untuk pembentukan pendapat dan sikap. Sedangkan Kincaid dan Schramm (1978) berpendapat bahwa tujuan dasar dalam komunikasi antar manusia adalah mencapai pengertian bersama yang lebih luas dan mendalam. Komunikasi tidak lain adalah bicara tentang apa, dikomunikasikan kepada siapa, bilamana, mengapa dan bagaimana, selalu merupakan pertimbangan dan penentu dalam merancang suatu pesan agar dapat sampai ke tempat yang dituju. Dengan demikian karakteristik pesan yang dikomunikasikan harus jelas, lengkap dan memiliki metode yang tepat, diulang seperlunya, dirasakan bermanfaat kepada kedua belah pihak, relevan dan terpercaya.

Komunikasi adalah suatu proses yang sangat asasi, yaitu pengalihan (transfer) atas informasi, perasaan, penilaian, hiburan, gagasan atau ide. Informasi, perasaan, gagasan atau ide dalam proses komunikasi dikenal sebagai lambang yang mengandung arti atau makna. Oleh karena itu, komunikasi sering didefenisikan sebagai kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna. Secara umum Effendy (1993) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana seorang komunikator menyampaikan perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku komunikan.

Komunikasi merupakan suatu kegiatan usaha manusia untuk

menyampaikan kepada orang lain apa yang menjadi pikiran, harapan atapun pengalamannya (Susanto 1995). Dalam kehidupan sosial, komunikasi mempunyai kemampuan untuk mengubah masyarakat. Sebaliknya, individu dapat juga menyusaikan diri dengan kelompoknya melalui komunikasi. Dengan demikian, arti khusus dari komunikasi sosial adalah sejauh mana akibat sosial yang ditimbulkannya dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Dalam penelitian komunikasi, perhatian diarahkan pada usaha-usaha untuk mengubah pengetahuan untuk sikap dengan mengubah tempat, sumber, pesan, saluran atau penerima dalam proses komunikasi (Rogers dan Kincaid 1981).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan, bukan hanya hasil dari kegiatan pembangunannya yang perlu dioptimalkan, tetapi proses dalam pencapaian tujuan juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, tinjauan komunikasi berperan dalam pengambilan keputusan suatu proses pembangunan. Komunikasi mempengaruhi hubungan-hubungan sosial serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya. Proses komunikasi yang terjadi dipengaruhi oleh faktor ketepatan (fidelity) sumber maupun penerima, yaitu keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya dari sumber dan penerima (Berlo 1960).

DeFlour (1989) melakukan modifikasi teori respons dengan teorinya yang dikenal sebagai perbedaan individu dalam komunikasi (individual differences). Diasumsikan bahwa pesan-pesan media berisi stimulus tertentu berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik pribadi dari para anggota audiens. Teori ini secara eksplisit telah mengakui adanya intervensi peubah-peubah psikologis yang berinteraksi dengan terpaan media massa dalam menghasilkan efek. Berangkat dari teori perbedaan ini, DeFlour mengembangkan model psikodinamik yang didasarkan pada keyakinan bahwa kunci dari persuasi yang efektif terletak pada modifikasi struktur psikologis internal dan individu. Melalui modifikasi inilah respons tertentu yang diharapkan muncul dalam perilaku individu akan tercapai.

Efektivitas Komunikasi

Menurut Tubbs dan Moss (2000), komunikasi yang efektif memiliki dua konsep, yaitu konsep sederhana dan konsep umum. Konsep sederhana menyatakan bahwa komunikasi efektif apabila berhasil menyampaikan pesan seperti apa yang dimaksud (hal ini merupakan salah satu ukuran dari efektivitas komunikasi). Sedangkan menurut konsep umum, komunikasi efektif apabila rangsangan yang disampaikan atau dimaksudkan oleh pengirim/sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap atau yang dipahami oleh penerima pesan. Apabila S melambangkan sumber atau pengirim pesan, dan R adalah penerima pesan, komunikasi dinyatakan mulus apabila keinginan S identik dengan respons yang diberikan R (Goyer 1970). Penerimaan pesan yang sempurna sebagaimana yang dimaksudkan pengirim pesan kenyataannya sangat sulit tercapai bahkan tidak pernah terjadi, paling-paling hanya dapat dihampiri saja (Goyer 1970).

Persamaannya digambarkan sebagai berikut:

Semakin besar kaitan antara respons yang diberikan oleh penerima dengan pesan yang disampaikan oleh pengirim berarti semakin efektif komunikasi yang dilakukan. Nilai R/S = 0 terjadi apabila respons yang diterima dari penerima tidak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang dimaksud oleh pengirim berkaitan erat dengan pesan yang diterima oleh penerima. Selanjutnya, Tubbs dan Moss (2000) menyatakan ada lima hal yang menjadi ukuran efektivitas komunikasi, yaitu: (1) pemahaman, (2) kesenangan, (3) pengaruh pada sikap, (4) hubungan yang makin baik, dan (5) tindakan. Lima hal tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pemahaman

Pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan pengirim pesan. Komunikator dikatakan efektif apabila penerima memperoleh pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikan. Seringkali juga komunikator menyampaikan pesan yang tidak disengaja, yang juga dipahami dengan baik.

Kegagalan utama dalam berkomunikasi adalah kegagalan dalam menyampaikan isi pesan yang cermat. Sebagai contoh seorang wanita yang melaporkan pemanas minyak miliknya rusak, disampaikan kepada manajer perusahaan pelayanan sebuah perusahaan minyak. Lalu manajer langsung menanggapi dengan pertanyaan sebagai berikut, berapa ketinggian termostatnya, dan wanita itu langsung meninggalkan teleponnya seketika mengamati alat yang dipertanyakannya, beberapa menit kemudian balik lagi dan menjawab: “ lima kaki setengah inci, seperti biasanya”. Kesimpangsiuran seperti ini merupakan kegagalan yang khas untuk memperoleh pemahaman. Jenis kesalahpahaman seperti ini mudah diperbaiki melalui penjernihan umpan balik yang diterima.

Makin banyak orang yang terlibat dalam suatu diskusi, makin sulit mengamati seberapa cermat pesan dapat diterima. Oleh sebab itu, dalam diskusi

kelompok seringkali terjadi obrolan lepas yang sulit dikendalikan meskipun sudah ditentukan pokok-pokok yang hendak dibicarakan. Apabila hal ini terjadi, maka kegagalan komunikasi serta kegagalan mendapatkan suatu resolusi dari permasalahan yang dibicarakan sangat mungkin terjadi. Situasi yang seperti ini hanya dapat diatasi melalui penjelasan, penyimpulan dan pengarahan pendapat kelompok.

Berkenaan dengan komunikasi publik, materi penyempurnaan pemahaman dalam menyampaikan informasi sangat dibutuhkan. Kata “pemahaman” sering diartikan sebagai tambahan informasi. Pembicara publik harus memahami bahwa umpan balik yang diterimanya seringkali amat terbatas, jadi pembicara harus berusaha agar se-obyektif dan se-cermat mungkin menjelaskan masalah yang dikemukakannya. Penggunaan sarana pendukung, sejumlah contoh, analogi, dan sejenisnya dapat membantu memperjelas materi pembicaraan.

Dalam komunikasi massa, penyebaran informasi menjadi tujuan utama (siaran warta berita, film dokumenter, acara video, dll). Mereka yang berkecimpung dalam media massa harus mampu mengembangkan keahlian komunikasi mereka, sehingga mereka dapat mengatur, menyajikan, dan menafsirkan informasi dengan cara yang dapat meningkatkan pemahaman. Sebagai contoh, salah satu stasiun televisi menyajikan acara dengan topik depresi, dari acara tersebut diulas dengan jelas mengenai depresi dan apa yang menjadi gejala, penyebab, dan bagaimana cara penanggulangannya apabila kondisi tersebut dialami oleh seseorang. Namun demikian, karena terbatasnya waktu untuk umpan balik maka sangat sulit untuk menilai secara cermat pemahaman para penerima atau pemirsanya.

2) Kesenangan

Berkomunikasi tidak selalu ditujukan untuk menyampaikan suatu pesan atau tujuan-tujuan tertentu. Seringkali komunikasi dilakukan hanya untuk saling bersapa agar tetap terjaga suatu kebersamaan atau jalinan hubungan yang harmonis. Komunikasi semacam ini biasa disebut komunikasi fatik (phatic communication) Misalnya, sapaan “hei”, “apa kabar”, “bagaimana keadaanmu”, kata-kata ini merupakan contoh kata yang sengaja dirancang agar dapat memperoleh kesenangan dari obrolan-obrolan yang dilakukan. Tingkat

kesenangan dalam berkomunikasi berkaitan erat dengan perasaan kita terhadap orang yang diajak berinteraksi tersebut.

3) Mempengaruhi sikap

Apabila dalam suatu perundingan terjadi suatu perbedaan yang sangat tajam, maka dapat saja terjadi kebuntuan. Hal ini dikenal dengan istilah kegagalan komunikasi. Seandainya di antara yang berunding saling memahami, maka dapat diperkirakan perbedaan di antaranya dapat dikurangi dan akhirnya persetujuan bersama dapat diupayakan. Menurut (Acuff 1993), sepanjang sejarah belum pernah ada kebutuhan sebesar kebutuhan terhadap keahlian berunding secara internasional, yakni kemampuan para perunding untuk mempengaruhi pihak lain dengan cara yang positif dan konstruktif. Memahami dan menyetujui adalah dua hal yang sama sekali berlainan. Ketika kita memahami pesan seseorang, itu dapat saja berarti kita tidak menyetujuinya, mungkin saja pemahaman tersebut membawa kita pada ketidak-setujuan yang lebih kuat dari sebelumnya.

Sikap untuk mempengaruhi orang lain lazim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai kesempatan kita selalu berupaya mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain memahami ucapan kita. Proses mengubah dan merumuskan kembali sikap (attitude influence), berlangsung terus seumur hidup. Dalam hubungan antara dua orang, pengaruh sikap sering disebut “pengaruh sosial”, dalam obrolan dengan biro penasehat disebut “bujukan halus” (gentle persuasion). Proses mempengaruhi sikap bila diterapkan pada konteks komunikasi publik atau komunikasi massa, disebut “membujuk” (persuasi). Dalam keinginan untuk mengubah sikap orang lain, perlu disadari bahwa bisa saja kita gagal melakukannya. Tapi bukan berarti kita gagal memberi pemahaman. Kegagalan dalam mengubah pandangan seseorang tidak dapat disamakan dengan kegagalan dalam meningkatkan pemahaman.

4) Memperbaiki hubungan

Beberapa hal penting yang perlu disadari untuk mendapatkan komunikasi yang sempurna, misalnya kesiapan jauh sebelumnya, pemilihan kata yang tepat dan waktu penyampaian yang tepat pula, sehingga diharapkan terjadinya

komunikasi yang sempurna. Secara keseluruhan komunikasi membutuhkan suasana psikologi yang positif dan penuh kepercayaan.

Dikemukakan bahwa kegagalan utama dalam berkomunikasi muncul bila isi pesan tidak dipahami secara cermat. Pada pihak lain, kegagalan lainnya muncul karena gangguan dalam hubungan insan yang berasal dari kesalahpahaman. Hal ini tumbuh dari rasa frustasi, kemarahan dan kebingungan (kadang-kadang muncul ketiga hal tersebut sekaligus) sebagai akibat kegagalan awal dalam pemahaman. Keadaan jenis ini cenderung mempertentangkan komunikator-komunikator yang terlibat sehingga penanganannya menjadi sulit.

Jenis pemahaman lainnya yang berpengaruh besar dalam hubungan insan adalah memahami motivasi orang lain. Kadang-kadang komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan informasi atau untuk mengubah sikap seseorang , tapi hanya untuk dipahami.

5) Tindakan

Banyak orang yang berpendapat bahwa komunikasi apapun tidak ada gunanya bila tidak memberi hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. DeVito (1997), menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif, yaitu :

a) Keterbukaan pikiran

Keterbukaan yang menunjukkan adanya sikap untuk saling terbuka antara pelaku komunikasi dalam melangsungkan komunikasinya.

b) Empati, yaitu kemampuan seseorang memproyeksikan dirinya dalam

peran terhadap orang lain.

c) Kepositipan, yaitu sikap yang positif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

d) Dukungan, yaitu sikap pelaku komunikasi yang mendukung terjadinya

komunikasi tersebut, tetapi pihak yang diajak berkomunikasi sudah menolak sejak awal, maka komunikasi yang diharapkan tidak akan terjadi. e) Kesamaan, yaitu adanya unsur kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak

yang berkomunikasi. Misalnya, adanya unsur kesamaan bahasa dan budaya akan memudahkan terjadinya komunikasi yang efektif.

Untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi Sekolah Lapang, dalam penelitian ini diamati perilaku petani yang berhubungan dengan peubah kognitif, afektif dan konatif. Pelaksanaannya dengan melakukan kajian terhadap aktifitas dan proses komunikasi petani dengan pemandu lapang dalam kegiatan diseminasi teknologi pertanian yang direkomendasikan pada program tersebut.

Effendy (2001) menyatakan bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif jika dapat menimbulkan dampak:

1) Kognitif, yaitu meningkatan pengetahuan komunikan.

2) Afektif, yaitu perubahan sikap dan pandangan komunikan, karena hatinya tergerak akibat komunikasi.

3) Konatif, yaitu perubahan perilaku atau tindakan yang terjadi pada komunikan. Efek pada arah kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar dan tambahan pengetahuan. Pada afektif meliputi efek yang berhubungan dengan emosi, perasaan dan sikap. Sedangkan efek pada konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu (Jahi 1988).

Selanjutnya, Jahi (1988) berpendapat bahwa secara ideal untuk mencapai komunikasi yang efektif, makna yang diterima dari suatu pesan harus sama dengan makna yang dimaksud oleh pengirim pesan. Komunikasi yang efektif mampu mencegah berbagai konflik (perselisihan), terutama yang didasari oleh kesalahpahaman atau penerimaan yang tidak tepat.

Effendy (2001) mengatakan agar terjadi komunikasi yang efektif, maka komponen-komponen komunikasi perlu diperhatikan mulai dari komunikator, pesan, saluran dan komunikan sebagai sasaran komunikasi.

1) Komunikator

Seorang komunikator harus terpercaya (credible), agar mendapat kepercayaan dari komunikan. Komunikator akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik.

2) Pesan

Schramm (1971) dan Effendi (1993) menyebutkan bahwa agar pesan mendapat tanggapan baik dari komunikan hendaknya: (a) pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan,

(b) pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman bersama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti, (c) pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak.

3) Saluran

Menurut teori komunikasi pembangunan, saluran terdiri dari dua tahap. Pada tahap awal, arus informasi pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah melalui berbagai media pada mulanya akan diterima oleh pemuka masyarakat. Pada tahap berikutnya, pemuka masyarakat akan meneruskan informasi tersebut kepada orang-orang yang berada disekitarnya (Effendy 1993). Teori ini menyimpulkan bahwa pemuka masyarakat merupakan saluran komunikasi yang penting, dan hal ini sejalan dengan pendapat Rogers (2003) bahwa saluran komunikan yang dapat dipergunakan dalam proses difusi inovasi adalah media massa dan media interpersonal.

4) Komunikan

Dalam bahasannya tentang difusi inovasi, Rogers (2003) menyatakan bahwa komunikan adalah anggota suatu sistem sosial. Ia menyebutkan komunikasi adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerjasama. Effendy (2003) mengatakan bahwa komunikan akan menerima suatu pesan apabilah berada dalam kondisi sebagai berikut ini: (a) apabila komunikan benar-benar mengerti apa yang dimaksud dari komunikator, (b) pada saat dia mengambil keputusan, dia sadar bahwa keputusannya sesuai dengan tujuannya, (c) pada saat mengambil keputusannya bersangkutan dengan kepentingan pribadinya, dan (d) mampu menempatinya baik secara mental ataupun secara fisik.

Faktor-faktor Keefektivan Komunikasi

Menurut Schramm dan Donald (1971) kondisi yang harus dipenuhi untuk membangkitkan tanggapan yang diinginkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pesan yang dirancang sedimikian rupa harus menarik.

2) Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang

3) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhhan tersebut.

4) Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang

layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Berkaitan dengan itu, maka para ahli komunikator biasanya memulai dengan meneliti sedalam-dalamnya tujuan dari komunikan dan menempatkan pengetahuan tentang komunikan sebagai ketentuan utama dalam komunikasinya. Pengetahuan tentang komunikan dimaksud meliputi :

1) Waktu yang tepat untuk suatu pesan.

2) Bahasa yang digunakan agar pesan dapat dimengerti.

3) Sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif.

4) Jenis kelompok di mana komunikasi akan dilksanakan.

Selajutnya, Schramm (1971) menyatakan bahwa faktor penunjang komunikasi efektif mencakup dua komponen, yaitu komponen-komponen komunikan dan komponen komunikator.

Faktor pada Komponen Komunikan

Berkaitan dengan komponen komunikan, ada empat kondisi yang harus dipenuhi, meliputi :

1) Komunikan benar-benar memahami dan mengerti dengan baik pesan

komunikasi.

2) Pada saat dia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya sesuai dengan tujuannya.

3) Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu

bersangkutan dengan kepentingan pribadinya.

4) Ia mampu untuk menempatinya, baik secara mental mapun secara fisik.

Cutlip dan Allen (1971) mengemukakan fakta fundamental yang perlu diingat oleh komunikator:

1) Komunikan terdiri dari orang-orang yang hidup, bekerja, dan bermain satu sama lainnya dalam jaringan lembaga sosial.

2) Karena itu setiap orang adalah subjek bagi berbagai pengaruh, diantaranya adalah pengaruh dari komunikator.

3) Komunikan membaca, mendengarkan dan menonton komunikasi yang manyajikan pandangan hubungan pribadi yang mendalam

4) Tanggapan yang diinginkan komunikator dari komunikan harus

menguntungkan bagi komunikan. Faktor pada Komponen Komunikator

Ditinjau dari komponen komunikator, untuk melaksanakan komunikasi efektif terdapat dua faktor penting, yaitu keterpercayaan sumber (source credibility) dan daya tarik komunikator (source attractiviness). Dua hal tersebut didasarkan pada kebutuhan utama dari seorang komunikan untuk menerima suatu pesan, yang mencakup:

1) Hasrat seseorang untuk memperoleh suatu pernyataan yang benar, jadi

komunikator mendapat kualitas komunikasinya sesuai dengan kualitas sampai dimana dia memperoleh kepercayaan dari komunikan, dan apa yang dinyatakannya.

2) Hasrat seseorang untuk menyamakan dirinya dengan komunikator atau bentuk

hubungan lainnya dengan komunikator akan sukses dalam komunikasinya, apabilah dia berhasil memikat perhatian komunikan.

Kepercayaan kepada komunikator (Source Credibility) ditentukan dari keahliannya untuk dapat atau tidak dipercaya. Beberapa penilitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang besar akan dapat meningkatkan daya perubahan sikap, sedangkan yang kecil akan mengurangi daya perubahan yang menyenangkan. Lebih dikenal dan disenanginya komunikator oleh komunikan, lebih cenderung komunikan untuk mengubah kepercayaan kearah yang dikehendaki komunikator.

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui daya tarik (Source Atractiveness), jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan. Misalnya, komunikator dapat disenangi atau dikagumi sedemikian rupa, sehingga pihak komunikan akan menerima kepuasan dari usaha menyamakan diri dengannya melalui kepercayaan yang diberikan. Atau komunikator dianggap mempunyai kesamaan dengan komunikan sehingga komunikan tunduk kepada pesan yang dikomunikasikan.

Keefektivan Komunikasi SL-PTT Padi

Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi

Sekolah lapang mulai diperkenalkan di Indonesia belum lama ini, dan disosialisasikan pertama kali pada kegiatan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Tahun 1990. Empat tahun kemudian, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) telah dilaksanakan di lebih dari 10.000 desa di Indonesia. Sedangkan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) untuk komoditas strategis (padi, jagung dan kedele) dimulai Tahun 2007. Program ini merupakan program pengembangan dari program yang ada sebelumnya, seperti SL-PHT dan SL-I. Saat ini program SL-PTT telah dilaksanakan diseluruh Provinsi di Indonesia dan sudah menjangkau setiap Kabupaten dan Desa.

SL-PTT Padi diharapkan mampu memberdayakan petani agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha taninya, kemandirian dalam menumbuhkan dan memecahkan masalahnya sendiri, serta kemampuan dalam menstransfer ilmunnya ke petani lainnya, dengan demikian akan tercipta petani yang tangguh, dalam arti ahli mengelola usaha taninya, ahli meneliti, ahli menyuluh dan ahli mengajar petani lainnya. Pada akhirnya petani memiliki daya tahan dan mampu beradaptasi terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas, serta memiliki daya kompetisi yang tinggi terhadap gejolak perubahan pasar yang semakin kompetitif.

Pendekatan inilah yang dihadirkan dalam SL-PTT Padi, PTT Padi merupakan landasan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sarat dengan pengetahuan. Kegiatan PTT Padi yang bercirikan usaha pengembangan merupakan kegiatan terpadu dan sinergis. Para petani, konsumen, penyuluh, masyarakat luas, pembuat kebijakan, aparat pemerintah pusat dan daerah, semuanya memiliki andil dalam program dan gerakan ini. PTT Padi menyediakan peluang bagi berbagai pihak untuk menghimpun dan bekerjasama, demi satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

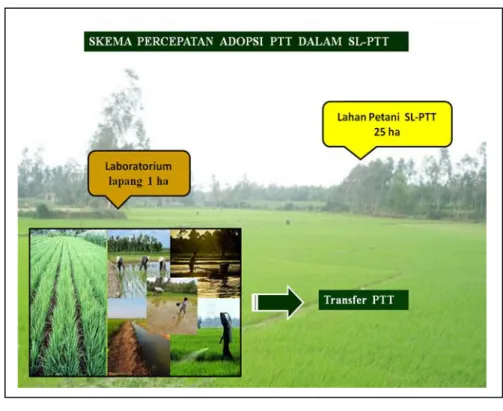

Gambar 2. Skema percepatan adopsi PTT dalam SL-PTT (Sumber : Panduan Pelaksanaan SL-PTT Padi Deptan, 2008)

Keseluruhan proses belajar - mengajarnya di dalam program SL-PTT Padi dilakukan di lapangan. Hamparan SL-PTT Padi adalah hamparan sawah milik petani peserta program penerapan SL-PTT Padi. Dalam lokasi atau hamparan sawah dengan luas 25 ha, satu ha diantaranya adalah Laboratorium lapang (LL) tempat praktek petani anggota SLPTT Padi. Di sekolah lapang seolah-olahnya seorang murid dan guru, dimana petani sebagai murid dan sebagai guru adalah pemandu lapang I dan pemandu lapang II. Antara murid dan guru tidak ada perbedaan, yang diutamakan adalah kebersamaan, masing-masing dapat menerima dan memberi pengetahuan.

SL-PTT Padi ini kurang lebih sama dengan sekolah yang ada dalam suatu ruangan, yaitu mempunyai kurikulum tersendiri dan aturan-aturannya. Ada evaluasi pra dan pasca kegiatan dan juga sertifikat. Pelaksanaannya adalah memiliki hamparan sawah seluas 25 ha, 24 ha diantaranya untuk SLPTT dan satu ha lainnya untuk laboratorium lapang (LL).

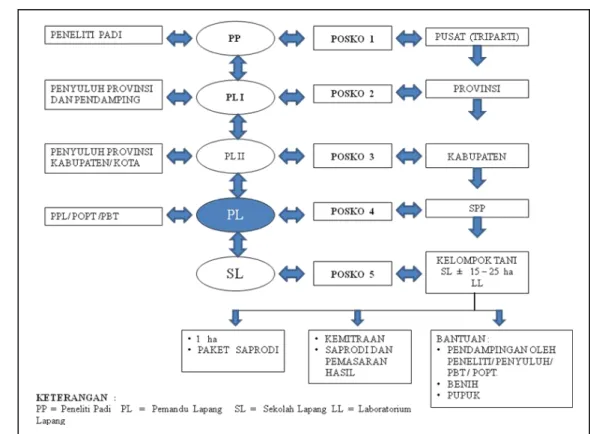

SLPTT Padi bertujuan mempercepat alih teknologi dengan pelatihan dari peneliti atau nara sumber lainnya. Nara sumber memberikan ilmu dan teknologi (IPTEK) yang telah dikembangkan kepada pemandu lapang I (PL1) sebagai

TOMT (Training of Master Trainer). PL I terdiri dari penyuluh pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan pengawas benih tanaman (PBT) tingkat provinsi yang telah di latih di tingkat nasional (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. BB-Padi). Seterusnya PL I menurungkan iptek tersebut kepada PL II yang terdiri atas penyuluh pertanian, POPT dan PBT tingkat Kabupaten dan Kota. Pelatihan bagi PL II diselenggarakan di tingkat provinsi dan materinya diberikan oleh nara sumber dan PL I. Pelatihan bagi pemandu lapang diselengarakan di Kabupaten/Kota. Peserta pelatihan adalah penyuluh pertanian, POPT dan PBT tingkat kecamatan/desa. Materi pelatihan diberikan oleh narasumber dan PL II.

Melalui SL-PTT diharapkan terjadi percepatan penyebaran teknologi PTT dari peneliti ke petani peserta dan kemudian berlangsung difusi secara alamiah dari alumni SL-PTT kepada petani disekitarnya. Seiring dengan perjalanan waktu dan tahapan SL-PTT, petani diharapkan merasa memiliki PTT yang dikembangkan.

Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT Padi

Pelaksanaan SL-PTT terdiri dari beberapa tahap diantaranya tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengamatan, tahap evaluasi pelaksanaan SL-PTT, workshop dan laporan. Untuk persiapan SL-PTT diantaranya pemilihan desa dan hamparan lahan sawah seluas 25 ha, beserta kelompok tani. Dalam hamparan 25 ha terdapat satu ha yang merupakan laboratorium lapang (LL). Selain itu dilakukan pemilihan petani peserta, tempat dan area (LL), bahan dan alat belajar, materi dan waktu belajar. Persiapan ini dibahas dan dilakukan di tingkat desa/kecamatan dan ditingkat kelompok tani.

Pertemuan ditingkat desa dan kecamatan dilakukan untuk mendapakan dukungan dari aparat desa dan pejabat kecamatan dalam hal penentuan lokasi, jumlah dan nama calon peserta. Pada pertemuan ini ditentukan juga waktu pertemuan di kelompok tani. Pertemuan persiapan SL-PTT Padi di tingkat kecamatan diupayakan kehadiran Camat, KCD, POPT dan penyuluh pertanian untuk menentukan desa yang akan dijadikan lokasi SL-PTT Padi. Pertemuan ditingkat desa mengikut sertakan pemuka desa, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, POPT, ketua gapoktan, ketua kelompok tani, dan tokoh wanita tani.

Perempuan di persiapakan ditingkat desa dan kecamatan dilakukan empat sampai lima kali sebelum SL-PTT Padi dimulai.

Pertemuan persiapan di tingkat kelompok tani merupakan upaya inventarisasi kelompok tani, nama, dan luas garapan masing-masing petani di lokasi atau kawasan SL-PTT Padi seluas 25 Hektar. Dalam pertemuan dibicarakan waktu pelaksanaan SL- PTT Padi, kegiatan mingguan, lokasi laboratorium lapang, tempat belajar, materi pelajaran dan PRA. Dalam kelompok tani dilakukan pembagian kelompok tani menjadi sub-sub kelompok. Perkelompok anggotanya 20-30 petani. Pertemuan di tingkat petani dilakukan paling lambat tiga minggu sebelum SL-PTT Padi dimulai.

Tahap pelaksanaan proses belajar dalam SL-PTT Padi berlangsung secara periodik menurut studi tanaman, aktivitas pengelolaan hama dan penyakit tanaman padi, dan kemungkinan terjadinya anomali iklim. Pertemuan periodik dimulai beberapa minggu sebelum tanam untuk melihat potensi, kendala, dan peluang melalui pelaksanaan PRA. Pertemuan berikutnya dilakukan pada saat pengolahan tanah, pembuatan persemaian, pemupukan, pengairan, dan pada saat tanam padi dalam fase anakan maksimum, primordial, bunting, berbunga, pengisian bulir, panen, dan pascapanen. Adakalanya diperlukan pertemuan non reguler jika ada masalah yang mendesak untuk dipecahkan, misalnya kerusakan saluran irigasi atau serangan hama dan penyakit tanaman.

Proses belajar pada SL-PTT di kerjakan pada pagi hari dengan waktu enam jam, supaya petani masih mempunyai waktu untuk mencari nafkah dan kegiatan lainnya. Disiapkan tabel sebagai jadwal kegiatan belajar dan bekerja pada kelompok tani SL-PTT Padi, agar pengaturan waktunya dapat teratur dengan baik.

Apabilah tugas rutin mereka telah selesai dilakukan, maka diteruskan dengan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh petani. Baik kondisi lahan ataupun pertumbuhan tanaman di lokasi SL-PTT, petani mampu mengamati dengan baik dan mendiskusikan dengan petani lainnya esok harinya. Dalam pengamatan dianjurkan untuk mengamati sebanyak-banyaknya perubahan-perubahan pertumbuhan yang terjadi misalnya: cuaca, keadaan air, populasi hama dan musuh alaminya. Kerusakan tanaman, tingkat hijauan warna daun padi,

kerusakan tanaman, tinggi tanaman, jumlah rumpun yang diamati paling sedikit dua rumpun, ini untuk memudahkan perhitungan tingkat kerusakan tanaman oleh hama pemakan daun, seluruh kejadian harus teramati dan tercatat dalam buku yang telah disiapkan sebelumnya.

Mekanisme pelaksanaan dilapangan dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3. Bagan alur pelaksanaan SL-PTT Padi (Suryana dkk, 2008)

Adopsi Inovasi

Menurut Rogers (2003) inovasi adalah suatu ide, penerapan atau praktek teknologi atau sumber yang dianggap baru oleh seseorang. Sebuah inovasi biasanya terdiri dari dua komponen yaitu komponen ide dan komponen obyek yang berupa aspek material atau produk fisik dari ide tersebut. Inovasi berkaitan dengan tiga hal penting, yaitu :

1) Variasi merupakan modifikasi bentuk sesuatu yang telah ada sebelumnya

2) Subtitusi adalah dimana ide atau bahan baru digunakan untuk mengganti yang lama.

3) Mutasi adalah kombinasi dan reorganisasi elemen-elemen yang telah ada atau penggabungan elemen lama dengan yang baru.

Ukuran kebaharuan dari suatu inovasi adalah bersifat subyektif menurut pandangan individu, sehingga diterima atau ditolaknya suatu inovasi merupakan suatu proses mental sejak ia mengetahui sampai dengan keputusan yang diambil untuk menolak atau menerima inovasi tersebut. Menurut Rogers (2003) kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

1) Keuntungan relatif (relative advantage), yaitu ketika suatu inovasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang lama.

2) Kesesuaian (compatability), yaitu ketika suatu inovasi masih tetap konsisten dengan nilai-nilai budaya yang ada.

3) Kerumitan (complexity), yaitu ketika suatu inovasi mempunyai sifat-sifat yang rumit sulit dipahami dan diikuti.

4) Dapat dicoba (trialabilitiy), yaitu ketika suatu inovasi dapat diuji coba dengan mudah sesuai situasi dan kondisi setempat.

5) Mudah diamati (observabilitiy), yaitu ketika suatu inovasi segera dapat dilihat atau kasat mata dan dirasakan hasilnya.

Masalah-masalah yang cukup mendasar yang dialami di negara-negara berkembang adalah masalah proses transformasi, melalui pengalihan, penerapan, dan pengembangan ilmu dan teknologi. Proses transformasi industri di dalam Negara-negara terbelakang, dapat dipandang sebagai proses pembangunan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Difusi inovasi menurut Rogers (2003), merupakan bentuk khusus komunikasi. Ciri komunikasi adalah pesan-pesan yang disebarluaskan berisi ide-ide, praktek ataupun hal-hal baru. Difusi dapat diartikan sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di kalangan warga dalam suatu sistem sosial. Pengkajian difusi adalah telaah tentang pesan - pesan yang bersifat inovatif (ide baru), sedangkan pengkajian komunikasi meliputi telaah terhadap semua bentuk pesan. Perbedaan lainnya adalah bahwa di dalam riset komunikasi kita hanya memperhatikan pada perubahan sikap dan pengetahuan komunikan tanpa memperhatikan resiko

terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak dari komunikan. Akan tetapi riset difusi, lebih mengarahkan perhatian pada perubahan tingkah laku yang tampak, dimana komunikan menyatakan menerima atau menolak inovasi yang diberikan, bukan sekedar perubahan sikap dan pengetahuan saja.

Dengan begitu, ada empat unsur utama dalam difusi inovasi yaitu inovasi, saluran-saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial sebagai berikut:

1) Inovasi

Inovasi ataupun unit adopsi yang lain (misanya organisasi). Tidak begitu penting apakah suatu ide yang dimaksud memang benar-benar baru secara objektif jika diukur menurut urutan waktu sejak hal itu pertama kali dipakai atau ditemukan. Kebaruan menurut persepsi sesorang terhadap ide menentukan reaksi terhadap hal tersebut. Kalau ide tersebut tampak baru bagi seseorang, maka hal tersebut merupakan suatu inovasi. Kebaruan inovasi baik masyarakat tidak hanya menyangkut pengetahuan baru, karena bisa saja inovasi tersebut merupakan informasi lama namun masyarakat tersebut belum memutuskan sikap, untuk menyukai dan tidak menyukainya ataupun untuk menerima atau menolaknya. Oleh karena itu, aspek kebaruan dalam satu inovasi terlihat dari pengetahuan, persuasi, atau suatu kepuasan untuk mengadopsi.

2) Saluran –saluran Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses dimana partisipan menciptakan beberapa informasi dan menyebarkan informasi tersebut untuk mencapai suatu pengertian bersama. Difusi merupakan bentuk khusus dari komunikasi dimana informasi yang dipertukarkan menyangkut ide-ide baru. Inti dari difusi adalah pertukaran informasi dari satu individu ke individu lainnya.

3) Individu atau unit adopsi lain yang mengetahui atau berpengalaman

menggunakan inovasi,

4) Individu lain atau unit lain yang belum menggunakan inovasi.

5) Saluran komunikasi yang menghubungkan kedua belah pihak.

Saluran komunikasi merupakan alat di mana pesan dapat sampai dari individu ke individu lainnya. Sifat dari hubungan pertukaran informasi antar sepasang individu menentukan kondisi-kondisi di mana seorang sumber akan atau tidak

akan menyampaikan inovasi ke penerima dan yang menentukan efek dari penyampaian tersebut. Prinsip yang mendasar dalam komunikasi adalah penyampaian ide terjadi antar dua individu yang memiliki kesamaan atau homofili. Homofili diartikan sebagai tingkat dimana pasangan individu yang berinteraksi adalah sama dalam atribut-atribut tertentu seperti keyakinan, pendidikan, status dan lainnya. Komunikasi akan berjalan efektif ketika dua individu homofilus.

6) Waktu

Waktu merupakan elemen terpenting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi terkait dalam aspek berikut :

7) Proses keputusan inovasi dimana seseorang sejak pertama kali mengetahui inovasi sehingga menerima atau menolaknya.

8) Kemampuan penerimaan seorang individu maupun unit adopsi, yakni dalam hal kecepatan atau kelambatan relatif dalam mengadopsi suatu inovasi dibandingkan dengan anggota lain dari suatu sistem.

9) Kecepatan adopsi (rate of adoption) suatu inovasi di lingkungan suatu sistem, biasanya diukur melalui jumlah anggota sistem yang mengadopsi inovasi dalam jangka waktu tertentu.

10)Sistem sosial

Sistem sosial didefinisikan sebagai seperangkat unit yang saling berhubungan dan tergabung dalam upaya bersama memecahkan masalah untuk mencapai cita-cita bersama. Anggota atau unit sistem dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi atau unit. Penting untuk dicatat bahwa difusi terjadi di lingkungan suatu sistem karena struktur sosial dari sistem berpengaruh pada difusi melalui beberapa cara. Sistem sosial membentuk batasan di lingkungan dimana satu inovasi menyebar.

Ketika pertama kali suatu inovasi disodorkan atau di perkenalkan kepada masyarakat, orang pada umumnya memperhatikan hal-hal yang dapat membantu mempercepat proses penyebarannya. Dengan demikian inovasi tersebut perlu dikembangkan atau dimodifikasi agar dapat cepat diterima di masyarakat luas.

keputusan mengadopsi suatu inovasi atau tidak yakni, biaya memadai, manfaat besar, efisiensi tinggi, resiko kecil, dan mudah dilaksanakan(Muhadjir 2001).

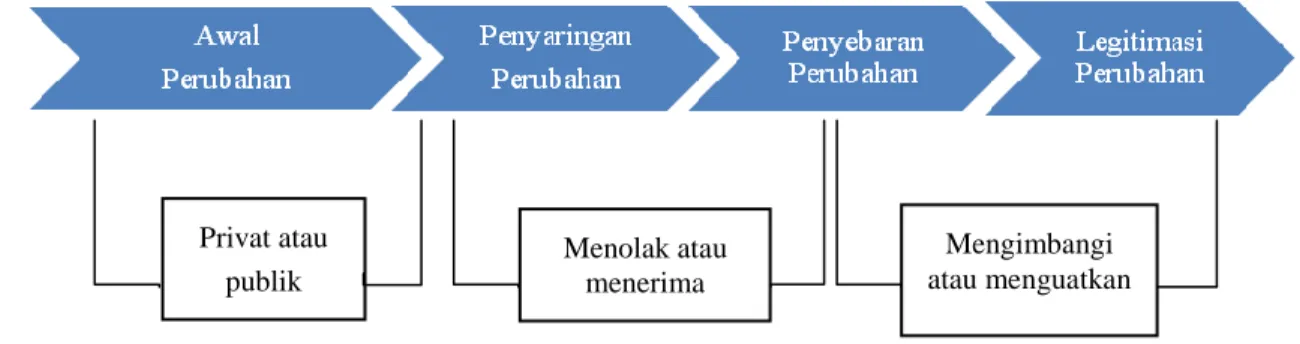

Tahap Penyebaran Inovasi

Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Jika dia menerima (mengadopsi) inovasi, maka dirinya mulai menggunakan ide baru, praktek baru, atau barang baru itu dan menghentikan penggunaan ide-ide yang digantikan oleh inovasi itu. Keputusan inovasi adalah proses mental, sejak seseorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolak, dan kemudian mengukuhkannya (Rogers 2003).

Gambar 4.Tahap penyebaran inovasi (Rogers, 2003)

Adopsi inovasi dapat terjadi secara terindividu (optional), kelompok (kolektif), dan kekuasaan (otoritas). Tahapan proses adopsi inovasi secara individual sebagai berikut :

1) Tahap mengetahui atau mengenal (knowledge)yaitu ketika seseorang pertama

kali mengetahui, mengenal dan sadar terhadap kehadiran suatu inovasi.

2) Tahap persuasive (peruasion) yaitu ketika seseorang membentuk sikapnya atau minat untuk menerima atau menolak inovasi tersebut.

3) Tahap keputusan (decision) yaitu proses dimana seseorang membuat suatu penilaian sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak inovasi tadi.

4) Tahap pelaksanaan (implementation) yaitu ketika seseorang mulai

melaksanakan keputusannya dengan cara mencoba dalam skala kecil guna Privat atau publik Menolak atau menerima Mengimbangi atau menguatkan

menetapkan lebih jauh manfaat dan kesesuaian inovasi tersebut dengan dirinya.

5) Tahap konfirmasi (confirmation) yaitu ketika seseorang mencoba meyakinkan

apakah inovasi tersebut benar-benar cocok untuk dirinya. Tahapan ini ada dua kemungkinan yaitu mengadopsi inovasi atau menolak inovasi.

Partisipasi

Menurut Soekanto (2002), partisipasi adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peran serta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam situasi tertentu. Ndraha (1990) mengungkapkan bahwa partisipasi pembangunan dalam masyarakat dilakukan dengan berbagai cara :

1) Partisipasi melalui kontak dengan pihak yang lain.

2) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi baik dalam pengertian menerima ataupun menolak informasi tersebut.

3) Partisipasi dalam suatu rencana kegiatan.

4) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya sudah dilibatkan.

5) Partisipasi dalam menilai yaitu kesesuaian pelaksanaan terkait dengan rencana awal dan memenuhi tujuan dan peruntukannya.

Singarimbun dan Effendi (2006) mengemukakan bahwa dalam mengukur partisipasi sosial seseorang adalah terlihat dari tingkat keterlibatannya dalam organisasi yang ditempatinya. Derajat keterlibatannya terlihat meningkat dari awalnya hanya sebagai anggota dan berangsur-angsur meningkat dan akhirnya menjadi pimpinan. Awal keterlibatannya hanya pada tataran sekedar menjadi anggota, menghadiri pertemuan, disiplin membayar iuran, ikut dalam kepanitiaan dan akhirnya mendapat kepercayaan dan sekaligus tuntutan tangungjawab sebagai pimpinan.

Parisipasi erat hubungannya dengan kegiatan pembangunan namun tidak berarti partisipasi hanya sebatas keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan program dan pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.

Definisi diatas mengacu pada pengertian partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat pada empat tahap kegiatan yang dimulai dari tahap proses pengambilan keputusan tentang rencana kegiatan, tahap pelasanaan kegiatan, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan. Biasanya keterlibatan aktif masyarakat dalam bentuk keterlibatan fisik, material dan sikap (Cohen & Uphoff 1977).

Partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pengambilan keputusan dibedakan dalam tiga kegiatan :

1) Pada saat penentuan keputusan awal mengenai proyek dengan memperhatikan

keperluan dan prioritas proyek atau kegiatan apa yang akan dikerjakan. 2) Ikut serta secara terus menerus dalam setiap proses pengambilan keputusan.

3) Ikut serta dalam merumuskan keputusan mengenai rencana kerja.

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan dibedakan dalam tiga tahap kegiatan yakni: (1) Sumbangan sumberdaya yang berupa sumbangan tenaga yang ikut bekerja dalam program, sumbangan materi atau informasi, (2) terlibat dalam kegiatan administrasi dan koordinasi dan (3) ikut serta sebagai peserta dari program yang dilaksanakan.

Partisipasi dalam tahap evaluasi merupakan tahap yang penting bagi para pengambil keputusan untuk memperoleh masukan mengenai pelaksanaan program.

Partisipasi dalam tahap menikmati manfaat mencakup: (1) keuntungan materiil yang berupa peningkatan pendapatan dan komsumsi baik dalam bentuk jumlah maupun distribusinya yang merata, (2) keuntungan sosial antara lain meningkatnya pendidikan dan terberantasnya buta huruf, (3) keuntungan perorarangan, antara lain berupa kemantapan status sosial seseorang serta meningkatnya kekuasaan politik (Cohen & Uphoff 1977).

Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi petani di dalam pertemuan persiapan, pertemuan pelaksanaan, pengamatan pada agroekosistem, diskusi kelompok, diskusi pleno.

Karakteristik Individu

Lionberger dan Gwin (1982) mengungkapkan bahwa peubah-peubah yang penting dalam mengkaji masyarakat lokal diantaranya adalah peubah karakteristik individu. Dijelaskan bahwa karakteristik anggota masyarakat, kelompok pada dasarnya merupakan karakteristik individu. Karakteristik individu meliputi; umur, tingkat pendidikan, dan ciri psikologis.

Anwar (1982) dalam disertasinya menyatakan bahwa karakteristik individu yang patut diperhatikan adalah : umur, pendidikan formal, luas garapan, sikap terhadap inovasi, dan tingkat pengetahuan. Kotler (1980) menyebutkan karakteristik demografi meliputi: umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendidikan, agama, ras, tingkat sosial, dan kebangsaan. Penelitian Ichwanudin (1998) mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi seperti: umur, Pendidikan formal, pendidikan non formal, dan tingkat pendapatan berhubungan erat dengan perilaku komunikasi.

Soekartawi (2005), kecepatan adopsi inovasi ditentukan oleh faktor internal petani dan faktor eksternal yang terkait dengan kegiatan usaha tani, dimana teknologi tersebut digunakan. Karakteristik individu petani adalah, ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ditampilkan melalui pola pikir, sikap dan tindakan terhadap lingkungan hidupnya berdasarkan karakteristik internal petani sebagai adopter. Beberapa faktor internal petani sebagai karakteristik individu antara lain: umur, tingkat pendidikan keberanian mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan, motivasi berkarya, aspirasi,

fatalism (kepasrahan terhadap nasib), sistem kepercayaan tertentu dan

karakteristik psikologi.

Dari beberapa pendapat sebagaimana telah diuraikan di atas, menyangkut karakteristik individu anggota SL-PTT Padi diduga memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku komunikasi adalah umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan dan pendapatan keluarga, masa pengalaman bertani dan menjadi pengurus dalam suatu kelompok tani.