○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2 2 2 2

2 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Warta Konservasi Lahan Basah

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) diterbitkan atas kerjasama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen. PHKA), Dephut dengan Wetlands International - Indonesia Programme (WI-IP), dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia.

Penerbitan Warta Konservasi Lahan Basah ini dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat akan manfaat dan fungsi lahan basah, guna mendukung terwujudnya lahan basah lestari melalui pola-pola pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana serta berkelanjutan, bagi kepentingan generasi

sekarang dan yang akan datang.

Pendapat dan isi yang terdapat dalam WKLB adalah semata-mata pendapat para penulis yang bersangkutan.

DEWAN REDAKSI:

Penasehat: Direktur Jenderal PHKA;

Penanggung Jawab: Sekretaris Ditjen. PHKA dan Direktur Program WI-IP;

Pemimpin Redaksi: I Nyoman N. Suryadiputra;

Anggota Redaksi: Triana, Hutabarat, Juss Rustandi, Sofian Iskandar, dan Suwarno

Ucapan Terima Kasih dan Undangan

Secara khusus redaksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berperan aktif dalamterselenggaranya majalah ini. Walaupun tanpa imbalan apapun, para penulis terus bersemangat berbagi informasi dan pengetahuannya demi perkembangan dunia pengetahuan dan pelestarian lingkungan khususnya lahan basah di republik tercinta ini.

Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, kliping, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 dan hendaknya tidak lebih dari 2 halaman A4 (sudah berikut foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada: Triana - Divisi Publikasi dan Informasi

Wetlands International - Indonesia Programme

Jl. A. Yani No. 53 Bogor 16161, PO Box 254/BOO Bogor 16002 tel: (0251) 831-2189; fax./tel.: (0251) 832-5755

e-mail: [email protected] Foto sampul muka:

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 33333 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dari Redaksi

Fokus Lahan Basah

INGGRESAU dan Keberadaan PENYU yang Terancam 4

Konservasi Lahan Basah

Pelestarian Sumberdaya Perairan 6

Berita Kegiatan

Ringkasan Kegiatan Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia

Aceh, 4-8 Februari 2009 - Pulau Dua, 15 Februari 2009 8

Sekilas 3 Tahun Perjalanan Proyek Green Coast (2005 s/d 2008), di NAD dan Nias

Rekomendasi Beberapa Lokasi Contoh (demo sites) 10

Berita dari Lapang

Mangrove Pulih - Masyarakat Nelayan Tersenyum Kembali 14

Kelestarian Mangrove Teluk YOTEFA Terancam ? 16

Penentuan Daerah Konservasi Laut Daerah Berdasarkan Informasi Suhu Permukaan Laut

(Pendekatan bagi Ekosistem Terumbu Karang di Papua) 18

Flora dan Fauna Lahan Basah

Kuntul Kerbau (Egretta ibis) di Kawasan Pesisir Pantai Amban Manokwari 22 Menyingkap Kekayaan FLORA di Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah,

Siak, Propinsi Riau 24

Dokumentasi Perpustakaan 28

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Daftar Isi

Kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang berjalan secara terus menerus di bumi pertiwi ini, tidaklah akan terarah optimal dan berkesinambungan bila anak-anak dan generasi muda sebagai penerus para tua tidak ikut dilibatkan secara aktif. Kenyataannya, mereka adalah pewaris ‘lingkungan’ dan juga penerus tongkat estafet pemelihara dan pengelola lingkungan di masa yang akan datang.

Wetlands International - IP (WIIP) sebagai salah satu wadah organisasi yang mengusung pelestarian lahan basah dan pemanfaatan yang bijak dan kontinyu, selalu mencoba melibatkan anak-anak sekolah sebagai bagian atau sasaran dari program pemberdayaan masyarakat dan Pendidikan Lingkungan yang diembannya khususnya pada lokasi-lokasi kegiatan.

Hari Lahan Basah, yang diperingati setiap 2 Februari, merupakan moment penting bagi para muda untuk menyatakan wujud kepedulian dan rasa sayang mereka terhadap lingkungan. Peringatan tahun ini, WIIP telah memfasilitasi kegiatan penanaman mangrove di Aceh dan Pulau Dua, Banten, yang dilakukan langsung oleh siswa-siswi sekolah yang juga datang dari luar wilayah kegiatan. Simak laporan singkatnya pada kolom Berita Kegiatan.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 4 4 4

4 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

INGGRESAU dan Keberadaan PENYU

yang Terancam

Oleh: Ferawati Runtuboi*

B

anyak orang mungkin terlupa akan keberada-annya !!!Pantai Inggresau merupakan salah satu kawasan pantai yang terdapat di kawasan Cagar Alam Yapen tepatnya di sebelah utara Pulau Yapen. Sejenak, kita menyimak apa yang sebenarnya terjadi sehingga Pantai Inggresau yang merupakan habitat peneluran penyu di Kabupaten Kepulauan Yapen Papua sudah mulai Terancam .

Kawasan pantai tidak saja

memberikan keindahan alam yang menakjubkan bagi penikmatnya tetapi juga sebagai habitat yang nyaman bagi beberapa jenis-jenis

tanaman dan hewan seperti kepiting, penyu, serangga dan jenis lainnya. Apa jadinya ketika rumah/ habitat kita dirusak dan tidak lagi berfungsi sebagai mana mestinya ?

Pantai inggresau merupakan salah satu pantai di Papua yang menjadi habitat bagi penyu untuk bertelur di samping pantai Jamursba Medi dan Warmon Sorong. Pantai Inggresau terbagi menjadi dua bagian yaitu pantai Inggresau peneluran dengan panjang 3.9 km dan pantai Inggresau tebusan dengan panjang 2.7 km. Pantai ini telah menjadi tempat para aktivis lingkungan hidup untuk melakukan riset, seperti yang dilakukan Jhon

Maturbongs dari WWF pada tahun 1993 tentang Populasi Penyu.

Ketika 15 belas tahun berselang (1993-2008) terjadi banyak perubahan yang menyebabkan degradasi lingkungan baik dari alam maupun aktivitas manusia. Banyak pendapat mengemukakan bahwa aktivitas manusia

menempati prosentase tertinggi sebagai penyebab rusaknya pantai Inggresau yang diikuti oleh aktivitas alam. Tingginya aktivitas manusia ditunjukan lewat pembukaan lahan baru untuk tempat pemukiman (terdapat 2 kk di pantai ini yang hidup menetap) dan tempat untuk mencari (berkebun dan

menangkap ikan), sumber comp pres.Luasnya pembukaan lahan disekitar pantai menyebabkan sering terjadinya erosi dan abrasi disekitar pantai Inggresau baik dari sungai maupun laut. Ini terlihat dari perubahan topografi pantai dari landai membentuk tanggul, perubahan substrat yang awalnya hanya bersubstrat pasir halus kini ditemukan beberapa tempat terdapat pasir kerikil dan bebatuan.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 55555 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fokus Lahan Basah

naik dan bertelur selama musim peneluran (April-Agustus 2008) adalah 3 spesies penyu masing-masing penyu belimbing, penyu sisik dan penyu hijau. Hasil ini sangat rendah jika dibandingkan dengan riset yang dilakukan tahun 1993 ditemukan 32 ekor penyu masing2 penyu belimbing, penyu sisik semu/lekang, penyu hijau dan penyu sisik.

Kenyataan ini membuktikan bahwa keberadaan penyu di pantai Inggresau dalam kondisi terancam yang disebabkan aktivitas manusia yang tidak hanya merusak habitat mereka (pantai inggresau, red), tetapi juga dengan melakukan penangkapan dan pengambilan induk penyu maupun telur-telurnya yang dilakukan secara kontinue selama musim peneluran

berlangsung (April-Agustus). Tidak

sedikit jumlah penyu yang

tertangkap oleh nelayan dan pelaut lainnya. Ironis memang tapi itulah kenyataan yang berlangsung dan akan terus berlangsung jika tidak ada penanganan serius dalam upaya konservasi oleh para

pengambil kebijakan/stakeholders khususnya di Kabupaten

Kepulauan Yapen Papua. zz

Sumber:

Maturbongs J,A, Rumaikewi H, Rumaropen J, Sanggenafa, A, 1993,

Report Of Population and Eggs Laying Place Of Turtle Observa-tion at Inggeresau Beach regency In Irian Jaya.

Sineri M, Y, 2008, Kondisi Habitat dan Populasi Penyu Di Pantai Inggresau Kabupaten Kepulauan Yapen Papua (Skripsi mahasiswa Unipa).

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

6 6 6 6

6 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

P

erhatian dunia terhadap terjadinya erosi sumber plasma nutfah perairan, baik di laut maupun air tawar makin bertambah besar. Selain oleh terjadinya tangkap lebih (overfishing) dan pencemaran, hal ini tampak dari jumlah jenis yang terancam ( threat-ened speci-es)semakin bertambah, termasuk mamalia laut, reptilia (penyu, kura-kura, biawak), amfibia (katak), ikan bersirip (Pisces), cucut, pari dan hiu, moluska (kerang, siput), ubur-ubur dan juga tangkur atau kuda laut serta terumbu karang. Pemanfaatannya makin bertambah luas dan banyak variasinya sehingga rerlu diatur pemanenannya secara lestari danpengembangbiakan secara exsitu. Yang penting juga adalah melindungi populasi di alam dalam kawasan konservasi alam sebagai stok masa depan.

Undang Undang Konservasi Hayati 1990 melindungi, membatasi atau melarang pengambilan sumberdaya perairan yang status populasinya di alam telah terancam karena nyaris punah, jarang, endemik dan populasinya mengalami penurunan yang tajam.

PERATURAN PERUNDANGAN YANG BARU

Usaha untuk melakukan pelestarian sumberdaya perairan, baik di daratan (perairan tawar) dan laut tidak cukup bila melandaskan pada Undang Undang Konservasi Hayati 1990 dengan peraturan-peraturan pemerintahnya sebagai pelaksanaannya, sehingga Pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007 tentang Konservasi sumberdaya Ikan sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 13 tahun 2007 tentang perikanan.

Yang diatur adalah upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan, termasuk di dalamnya pengembangan kawasan konservasi perairan (laut, rawa. dan air tawar) sebagai bagian dari ekosistem. Selain itu untuk menjamin kelangsungan hidup dari jenis- jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.

Yang dimaksud dengan sumberdaya ikan dalam peraturan perundangan ini adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Tidak hanya ikan (Pisces), mamalia laut dan reptilia (buaya, penyu, ular, kura-kura, biawak), moluska (kerang, tiram, siput) tetapi juga amfibia (katak, kodok), kepiting, ubur-ubur, kuda laut, rumput laut (algae dan lamun).

Di dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi sumberdaya Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi sumberdaya ikan. Ini berarti

tanggungjawabnya bertambah besar, antara lain dalam pengawasan lalu lintas perdagangan ekspor impor yang diatur CITES.

KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN

Konservasi sumberdaya ikan meliputi konservasi ekosistem, jenis dan genetika ikan termasuk di dalamnya pengertian kawasan konservasi sumberdaya ikan. Kawasan konservasi perikanan (ikan) dapat berupa taman nasional perairan, taman wisata perikanan, suaka alam dan suaka perikanan. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi atas usulan calon kawasan konservasi perairan, maka menteri dan kepala daerah setempat dapat menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi perairan cadangan yang kemudian diusulkan untuk penetapannya sebagai kawasan konservasi definitif.

Pelestarian Sumberdaya Perairan

Oleh :

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 77777 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konservasi Lahan Basah

Pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dilakukan oleh satuan unit pengelolaan yang dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan (collabotativemanagement), yaitu : a. perairan laut di luar 12 mil dan

perairan lintas propinsi oleh pemerintah pusat;

b. kurang dari 12 mil dan perairan lintas kabupaten oleh gubernur; c. sepertiga dari wilayah

kewenangan propinsi den perairan payau dan/atau air tawar oleh pemda kabupaten/kota. Adapun zonasi kawasan konservasi perairan terdiri atas zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, den zona-zona lainnya. Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan terhadap jenis yang dilindungi adalah hasil

pengembangbiakan generasi kedua (F2 dan seterusnya). Ekspor/impor, re-ekspor, harus melalui tindakan ka-rantina (karantina ikan). Masih ditunggu ketetapan LIPI bahwa yang bertindak sebagai Otoritas Ilmiah (Scientific Authority) masalah konservasi ikan apakah Puslit Oseanografi, Limnologi ataukah Puslit Biologi seperti yang selama ini berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Pemberlakuan Undang Undang No. 13 tahun 2007 tentang Perikanan dari pasal 13 melalui PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi

Sumberdaya Ikan diharapkan selaras dengan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Hayati melalui PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Keduanya berfungsi sebagai payung hukum dalam rangka melestarikan keanekaragaman sumberdaya alam hayati di Indonesia, daratan maupun perairan.

Pasal 13 dari PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan tertera :

1. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Ditjen PHKA Dephut, rencana penetapan kawasan pelestarian alam (KPA) dan kawasan suaka alam (KSA) di Indonesia yang meliputi daratan dan perairan adalah seluas 23juta Ha, terdiri atas 450 lokasi. Sedangkan target untuk memperluas wilayah perairan laut yang dilindungi hingga tahun 2010 diharapkan mencapai 10 juta Ha dan 20 juta Ha hingga tahun 2020. Namun saat ini yang baru terealisir sekitar 5,2 juta Ha (43 lokasi), terdiri dari 6 lokasi taman nasional (murni), 3 lokasi taman nasional (perluasan ke arah laut), 19 lokasi taman wisata alam laut (murni dan perluasan), 16 lokasi cagar alam laut dan 9 lokasi suaka marga satwa laut. Program ini kini “diambil alih” oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAGAIMANA DENGAN PERAIRAN DARATAN

Perairan daratan dalam wujudnya terdiri dari sungai, danau, rawa, embung, gua, lahan gambut. Bersamaan dengan pesisir, delta, perairan pantai dan laut dangkal adalah merupakan lingkungan alam.

Sedangkan waduk, reservoir, situ, empang, kanal, bendungan, sawah dan tambak adalah lingkungan binaan (buatan), dimodifikasi dengan

mengubah tata air oleh adanya tuntutan pembangunan di bidang pertanian,

perhutanan, perkebunan dan industri. Juga sebagai sumber tenaga, dan prasarana perhubungan; banyak yang direklamasi dari lingkungan alam sehingga luas perairan daratan alam semakin menyusut.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, perairan daratan Indonesia dihuni lebih dari 1.000 jenis biota, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Jumlah jenis akan bertambah karena masih banyak yang belum

teridentifikasi, terutama, jenis-jenis ikan asli (indigeneus species).

Saat ini banyak perairan umum yang telah mencapai eksploitasi berlebihan dan lingkungannya rusak, terjadilah penurunan keanekaragaman;

beberapa jenis sumberdaya perikanan daratan yang langka menjadi terancam keberadaannya. Bahkan menjurus kepada kepunahan. Banyak jenis yang asli kalah persaingan dengan ikan introduksi, sementara habitat atau perwakilan ekosistem (habitat) nya yang kritis tidak diamankan dengan pendekatan konservasi alam (ekologis) melalui cara-cara berikut (PPA, 1980): 1. melindungi dan menyatakan daerah tertentu habitat ikan yang langka dan yang terancam punah untuk diadakan pelarangan terhadap pengambilan secara bebas; 2. pencegahan pencemaran atas zona

yang dilindungi;

3. pencegahan pembangunan saluran pada zona yang dilindungi atau apabila bendungan, kanal serta saluran perlu dibangun, haruslah memasukkan keberadaan

sumberdaya perikanan yang langka dan yang terancam punah dalam studi Amdalnya;

4. perlindungan perairan yang menjadi tempat berbiak/memijah;

5. pembatasan terhadap eksploitasi benih dari sumberdaya di sungai-sungai;

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

8 8 8 8

8 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Ringkasan Kegiatan

Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia

Aceh, 4-8 Februari 2009 - Pulau Dua, 15 Februari 2009

S

etiap tahun tema peringatan Hari Lahan Basah Sedunia berbeda-bedamenyesuaikan isu yang sedang terjadi pada ekosistem lahan basah. Tahun 2009 tema Hari Lahan Basah Sedunia adalah Up Stream Down Stream, Wetlands connect us, all Dari Hulu Ke Hilir Lahan Basah Menyatukan Kita. Wetlands International Indonesia Programme (WIIP) telah menyelenggrakan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia pada tanggal 4-8 Februari 2009 di Aceh dan pada tanggal 15 Februari 2009 di Pulau Dua Banten. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia oleh WIIP tersebut juga disosialisasikan oleh Bpk. Yus Rusila melalui wawancara dengan Green Radio Jakarta.

PERINGATAN HARI LAHAN BASAH SEDUNIA DI ACEH, 4-8 FEBRUARI 2009

KONVENSI RAMSAR

Pada tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran, telah disepakati dan ditandatangani suatu Konvensi

Internasional (Perjanjian Internasional) dimana para peserta mengesyahkan: Convention on Wetlands of Interna-tional Importance, especially as Waterfowl Habitat, yang kemudian kita kenal sebagai: Konvensi Ramsar (1971).

Konvensi yang pada awalnya lebih berfokus pada masalah burung air dan burung migran, selanjutnya berkembang kepada kesadaran keutuhan lingkungan dan konservasi, termasuk keanekaragaman hayatinya, bahkan kesadaran tersebut saat ini lebih bermulti fokus menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Lahan basah sebagai suatu ekosistem berperan dalam memberikan peluang kehidupan bagi seluruh mahluk bahkan berperan dalam mewarnai budaya manusia pada wilayahnya masing-masing.

Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan diterbitkannya Keppres 48 th 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar di Indonesia. Pada tahun 1996, sebagai salah satu hasil pertemuan

para anggota Konvensi Ramsar, ditetapkan bahwa tanggal 2 Februari adalah Hari Lahan Basah Sedunia, yang

diharapkan para anggota memperingatinya di negara masing-masing. Hari Lahan Basah Sedunia dirayakan untuk pertama kalinya pada tahun 1997. Instansi-instansi pemerintah, LSM, kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai kalangan turut berpartisipasi dalam mendukung setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan penghargaan masyarakat akan arti penting lahan basah dan manfaatnya secara umum.

kelompok agar tetap terjalin meski Green Coast Project telah selesai. Kegiatan cross visit juga diisi dengan Sosialisasi hasil

pembelajaran dari seluruh proses kegiatan Green Coast 1 dan 2 oleh Ita Sualia yang bertujuan untuk memperoleh masukan akhir sebelum dokumen pembelajaran (Lesson Learned) dicetak. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Hester Smidt Perwakilan Oxfam Banda Aceh selaku donor dari Green Coast Project, Aparat Desa dan Tokoh Msyarakat dari Aceh Besar dan Aceh Jaya, Anggota Advisorry Comittee. Total peserta kegiatan cross visit adalah 83 orang.

Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan :

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 99999 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

2. Tanggal 5 Februari 2009 : Outbond pelajar SD dan guru-guru dari Kabupaten Aceh Jaya (Desa Ceunamprong, Krueng Tunong, Keude Unga dan Gle Jong) di Lokasi Rute Pendidikan Lingkunngan (Repling) Desa Gampong Baro Aceh Besar pada. Tujuan kegiatan ini untuk memupuk kecintaan dan peningkatan

kepedulian pelestarian lingkungan sejak usia dini, juga untuk membina keakraban antar sekolah.

3. Tanggal 8 Februari 2009 : Lomba Cerdas Cermat Lingkungan tingkat SD yang bertempat di SD Ceunamprong Kabupaten Aceh Jaya. Peserta lomba terdiri dari 2 regu dari Kabupaten Aceh Besar

dan 2 regu dari Kabupaten Aceh Jaya. Peserta lomba tersebut sebelumnya telah diseleksi melalui tes tertulis dan penilaian tingkat keaktifan saat outbond di Lokasi Repling. Total pelajar yang terlibat dalam kegiatan lomba Cerdas Cermat Lingkungan dan Outbond adalah 45 siswa.

Peliputan oleh Media Lokal

Acara peringatan hari lahan basah sedunia di Aceh telah diliput oleh media cetak dari Serambi yang terbit pada tanggal 5 Februari 2009 dan oleh Aceh TV yang disiarkan pada tanggal 5 Februari 2009 jam 19.30 WIB. Pesan yang disampaikan oleh Eko Budi

(representative WIIP Aceh Nias) mengharapkan agar kegiatan yang telah dilakukan oleh Wetlands bisa dilanjutkan oleh instansi terkait yang ada di Aceh.

Harapan Masyarakat

• Kegiatan serupa dengan Green Coast Project di Aceh semoga bisa diperpanjang karena masih banyak lokasi yang perlu direhab dan masyarakat masih membutuhkan dampingan atau bantuan penguatan modal ekonomi

• Kelompok Green Coast bertekad kedepan bisa mengurangi upah tanam tanaman rehabilitasi dan menggulirkan pengelolaan modal usaha.

PERINGATAN HARI LAHAN BASAH SEDUNIA DI PULAU DUA BANTEN, 15 FEBRUARI 2009

Kegiatan Peringatan hari lahan basah sedunia di Pulau Dua Banten dilakukan dengan kunjungan staff WIIP bersama keluarga ke salah satu lokasi kegitan rehabilitasi ekosistem pesisir yang terdekat, dalam hal ini adalah Pulau Dua Banten. Total peserta yang hadir 39 orang, terdiri dari staff WIIP bersama keluarga, anggota kelompok rehabilitasi Pulau Dua, petambak dan beberapa warga sekitar. Kegiatan dimulai dengan keberangkatan keluarga WIIP dari Bogor pukul 07.00, tiba di Pulau Dua sekitar pukul 10.00 dan tiba kembali di Bogor sekitar pukul 19.00 WIB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat langsung (site visit) perkembangan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir yang dikelola oleh WIIP; mupuk kecintaan dan peningkatan kepedulian pelestarian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini, dan tak kalah penting adalah memupuk

silahturahmi antar warga Desa Sawah Luhur kelompok rehabilitasi Pulau Dua dengan keluarga WIIP.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di areal tambak milik kelompok yang dikembangkan dengan dukungan dana pemberdaaan ekonomi (livelihood) dari WIIP melalui donor de Kootje. Kegiatan diawali dengan penjelasan dari Reza Lubis mengenai latar belakang diperingatainya Hari Lahan Basah Sedunia serta arahan bagaimana mengelola ekosistem pesisir yang lestari, dilanjutkan dengan sambutan dari Bpk. H.Madsahi mewakili Kepala Resor CA Pulau Dua serta penjelasan sejarah penetapan Pulau Dua menjadi Cagar Alam. Acara dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu penanaman mangrove oleh peserta di sepanjang pematang

tambak dan alur sungai. Kegiatan ini disambut sangat antusias oleh peserta terutama anak-anak. Jumlah mangrove yang tertanam pada acara ini adalah sekitar 100 bibit. Sebagai penutupan acara yaitu makan siang bersama. zz

Sebagian peserta WWD

Penanaman mangrove oleh anak-anak di sepanjang tanggul tambak

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

10 10 10 10

10 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

S

ejak bulan Oktober 2005, melalui proyek Green Coast (didanai oleh Oxfam-Novib), Wetlands International Indonesia Programme (WIIP) bekerjasama dengan WWF Indonesia telah memfasilitasi 31 LSM lokal dan 29 Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melakukan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir pasca tsunami di Aceh-Nias. Sampai Agustus 2008 tercatat tak kurang dari 1000 hektar lahan pesisir telah direhabilitasi (dengan jumlah tanaman hidup rata-rata sekitar 83% atau 1,54 Juta dari 1,85 juta yang ditanam) melalui penanaman mangrove dan tanaman pantai di Aceh dan Nias. Selain itu, kami juga telah memfasilitasi berbagai upaya perlindungan terumbu karang, khususnya di Sabang.Pilar kegiatan Green Coast meliputi 4 kegiatan besar, yaitu: (1) Rehabilitasi ekosistem pesisir; (2) Pengembangan alternatif mata pencaharian ramah lingkungan; (3) Pembuatan peraturan desa yang mendukung upaya rehabilitasi eksositem pesisir dan (4) Kampanye pendidikan lingkungan.

Mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas (khususnya untuk butir 1 dan 2) adalah dengan menyediakan “pinjaman” modal tanpa bunga dan tanpa agunan bagi kelompok masyarakat yang bersedia melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir (difasilitasi oleh LSM lokal). Apabila kegiatan rehabilitasi tersebut berhasil, biasanya dihitung berdasarkan jumlah pohon yang hidup (mencapai 75%) setelah 1 tahun, maka pinjaman tersebut menjadi hibah grant kepada masyarakat. Jika pohon yang hidup < 75% maka pinjaman tersebut harus dikembalikan berdasarkan persentase pohon yang berhasil hidup. Terbukti kegiatan ini lebih menjamin pertumbuhan tanaman rehabilitasi

sekaligus

meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi yang dilakukannya.

Secara keseluruhan kegiatan proyek Green Coast telah dilakukan di 70 lokasi pesisir, dimana pada Phase I (Oktober 2005 s/d Maret 2007) dilakukan di 54 lokasi sedangkan pada Phase II (April 2008 s/d Maret 2009) dilanjutkan di 16 lokasi. Lokasi-lokasi ini, masing-masing memiliki keunikan tersendiri, baik dari sisi jenis dan karakter ekosistemnya maupun dari sisi mata pencaharian

masyarakatnya. Dari kajian-kajian bio-fisik dan sosial ekonomi yang telah dilakukan WIIP terhadap lokasi-lokasi di atas, teridentifikasi adanya beberapa lokasi yang memiliki nilai-nilai ekologis dan ekonomis penting untuk dikelola masyarakat bersama para pemangku kepentingan ( stake-holders) lainnya sebagai Lokasi Percontohan /Demo sites yang berkelanjutan. Selain itu, beberapa lokasi bahkan memiliki potensi sebagai objek tujuan wisata alam dan pendidikan lingkungan yang perlu dipromosikan lebih lanjut kepada pihak-pihak lain.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, WIIP telah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah NAD agar beberapa lokasi hasil kegiatan Green Coast, terutama yang memiliki nilai-nilai ekologis dan ekonomis penting bagi masyarakat, dijadikan sebagai daerah percontohan (demo sites).

Rekomendasi dan keputusan tertulis dari Pemerintah Daerah NAD dan Nias yang diumumkan secara luas tentang nilai penting dan manfaat keberadaan lokasi-lokasi percontohan tersebut, akan menjadi langkah strategis bagi upaya-upaya pelestarian dan pengembangan lokasi secara bijaksana dan

berkesinambungan. Apabila

memungkinkan didukung pengalokasian dana, misal melalui APBD.

Harapan ke depan, manfaat-manfaat ekologi, ekonomi serta edukasi dapat berjalan secara sinergis dan dapat dirasakan langsung oleh segenap lapisan masyarakat termasuk aparat pemerintah.

Sekilas 3 tahun Perjalanan Proyek Green Coast, di NAD dan Nias

2005 s/d 2008

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 1111111111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

Berikut daftar 11 lokasi yang direkomendasikan menjadi kawasan percontohan di NAD dan Nias.

3

4

• Mengintegrasikan hasil kegiatan proyek ke dalam tata ruang kabupaten untuk melindungi kawasan hasil kegiatan proyek sebagai sabuk hijau. • Melanjutkan perawatan

dan memperluas kegiatan rehabilitasi di kawasan ini. • Mengakui aturan

pengelolaan pesisir yang telah dikembangkan masyarakat. • Mengintegrasikan

potensi wisata alam Krueng Tunong dengan kegiatan wisata tebing di Grute

• s.d.a. • Perlu adanya

pengawasan terhadap pengambilan telur penyu

• s.d.a

• s.d.a. dan

• Melarang pengambilan pasir di kawasan ini. • Perlindungan terhadap

flora dan fauna alami yang ada

2

Desa Krueng Tunong Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya 5° 6' 43.56" (LU) 95° 18' 43.27" (BT)

Desa Ceunamprong Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya 4° 58' 38.24" (LU) 95° 22' 38.42" (BT)

Desa Keude Ungah Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya 5° 0' 34.52" (LU) 95° 22' 8.04" (BT)

Desa Gle Jong Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya 5° 4' 47.53" (LU) 95° 19' 17.51" (BT)

Pantai berpasir, rawa air payau, bekas tambak

Muara sungai, kawasan berlumpur dan rawa air payau-asin (yang dahulunya persawahan)

Pantai berpasir, rawa air payau dan perbukitan

• Sekitar 200 m pantai hilang (ambelas) setelah gempa dan tsunami, abrasi sangat kuat padahal pemukiman baru telah dibangun di belakang pantai. • Penghijauan pantai, melindungi

pertambakan dan pemukiman dan penghijauan bukit Temega, akan mencegah longsor. • Bentuk lansekap yang indah

sehingga mendukung kegiatan pariwisata pantai.

• Air dari rawa-rawa dan laguna Krueng Tunong menyuplai kebutuhan air bagi pertambakan yang menjadi salah satu mata pencaharian penting masyarakat. • Memiliki potensi wisata alam

berupa keindahan alam yang menawan

• Abrasi pantai

• Dulu merupakan habitat penyu bertelur

• Rehabilitasi pantai kemunglkinan akan membantu restorasi habitat penyu bertelur

• Pemukiman yang dibangun di areal bekas sawah yang diurug perlu dilindungi dari abrasi dan intrusi air laut

• Merupakan salah satu contoh kombinasi perbaikan ekosistem pesisir yang berlangsung secara alami (single spesies,

sonneratia) dan secara buatan (multispesies, berbagai jenis mangrove).

• Perlunya melindungi kawasan pesisir yang saat ini sekitar 100 truk pasir (600 m3) diambil setiap hari dari kawasan ini padahal di dekatnya terdapat pemukiman dan makam bersejarah Sultan Ala’addin Riayatsyah.

• Kawasan ini juga menunjukkan adanya pemulihan vegetasi dan fauna alami paska tsunami yang cukup baik.

• Rehabilitasi 90 ha pesisir dengan 121,000 mangrove di tambak dan muara sungai, 12,000 tanaman pantai dan 12.500 tanaman buah-buahan di bukit Temega

• Menyalurkan dana hibah untuk usaha kecil kebun sayuran dan tambak tumpang sari • Menyusun Rencana Strategy

Pengelolaan kawasan pesisir (termasuk aturan penangkapan ikan dan pengelolaan pesisir) • Melakukan kajian bio-fisik dan

social ekonomi

Peningkatan kapasitas kelompok dan kelembagaan masyarakat· • Pendidikan lingkungan bagi masyarakat (termasuk anak sekolah)

• Menanam 71.000 mangrove, 1.650 tanaman pantai dan 350 tanaman pekarangan • Menyalurkan dana hibah untuk

usaha kecil

• Menyusun Rencana Strategy Pengelolaan kawasan pesisir (termasuk aturan penangkapan ikan dan pengelolaan pesisir) • Melakukan kajian bio-fisik dan

sosial ekonomi

• Pendidikan lingkungan bagi masyarakat (termasuk anak sekolah)

• Menanam 70.000 mangrove, 9650 tanaman pantai dan tanaman pekarangan (350). • Menyalurkan dana hibah untuk

usaha beternak, pembuatan tempe yang kini sangat berhasil

• Melakukan kajian bio-fisik dan social ekonomi

• Pendidikan lingkungan bagi masyarakat (termasuk anak sekolah)

• Menanam 70.000 mangrove, 2000 tanaman pantai dan 950 tanaman pekarangan • Menyalurkan dana hibah untuk

usaha beternak dan beli sampan

• Melakukan kajian bio-fisik dan social ekonomi

• Pendidikan lingkungan bagi masyarakat (termasuk anak sekolah)

1

Nama lokasi & kordinat

Karakteristik ekosistem

Kegiatan yang telah dikerjakan (untuk rehabilitasi, tingkat

keberhasilan > 85%) Alasan sebagai lokasi

demosite

No. Saran kepada

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

12 12 12 12

12 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah 3

4

•Mengangkat dan mengembangkan secara resmi kawasan ini menjadi “Arboretum pesisir” dan Sebagai kawasan Sabuk Hijau (greeen belt) •Memasukkan ke dalam tata

ruang Kabupaten sebagai kawasan perlindungan pantai.

•Mempromosikan kawasan ini kepada instansi dan sekolah lainnya di Aceh sebagai sarana pendidikan lingkungan masyarakat dan sebagai lokasi ekowisata •Memasukkan ke dalam tata

ruang Kabupaten sebagai kawasan perlindungan pantai dan kesatuan green belt (dari Kajhu sampai Gampoeng Baroe)

•PemKab Aceh Besar menjadikan dan

mempromosikan lokasi ini sebagai contoh Tambak Tumpang Sari yang berwawasan lingkungan •Membuat kebijakan

ditingkat Propinsi (terutama di pantai timur Aceh) akan pentingnya tambak tumpang sari, meng-antisipasi perubahan iklim

•Mempertahankan dan merawat fasilitas yang telah dibangun (termasuk Puskesmas)

•Memfasilitasi perawatan tanaman yang telah tumbuh dengan baik di tebing laguna dan tepi perairan)

•Mencegah alih fungsi perbukitan sekitar laguna menjadi perladangan •Mengoptimalkan kawasan

laguna sebagai objek wisata alam & pendidikan •Menata pembangunan di

sekitar lokasi mata air tawar dll

2

Desa Kajhu Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

5° 36’ 23.22" (LU) 95° 22’ 16.03" (BT)

Desa Gampong 95° 23' 51.29" (BT)

Desa Lham 95° 24’ 17.57" (BT)

Desa Pulot, Kec. Leupung, Kabupaten Aceh Besar 5° 21' 51.91" (LU) 95° 14' 59.68" (BT)

Pantai berpasir dengan gundukan pasir serta muara sungai

Pantai berpasir dengan gundukan pasir, pertambakan serta muara sungai

Pertambakan dan sungai. Pada tahun 1960-an sekitar 900 ha kawasan ini adalah hutan mangrove, lalu dibuka menjadi

Laguna air payau – hingga asin (sekitar 15 ha) yang terbentuk setelah tsunami. Mulut laguna kadang tertutup pasir, kadang terbuka. Di bukit dekat laguna dijumpai Lutung, Kera ekor panjang, Beruk, Siamang dan beberapa jenis burung rangkong. Di dalam laguna dijumpai berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomi penting (seperti: Kakap/ Serakap, Tengoh, Tanda, Merah mata, Bayam/Kerape dsb.

•Abrasi pantai sangat kuat padahal di belakang pantai telah dibangun ratusan pemukiman baru, sekolahan dan mesjid

•Secara geografis, lokasi ini merupakan benteng pelindung alami 3 desa dari deburan ombak Samudera Hindia dan Selat Malaka yang dapat merusak penghidupan masyarakat. •Tipe ekosistemnya yang

bervariasi dan bentuknya yang menyerupai pulau kecil menyebabkan lokasi ini cocok sebagai sarana pendidikan sekaligus sarana rekreasi. •Lahan pesisir yang dulu

produktif sekarang ditinggalkan akibat kerusakan Tsunami. •Lahan pertanian tertutup pasir

dan garam, tambak hancur, jalur transportasi terputus

•Hancurnya pertambakan (juga pemukiman) akibat tsunami disebabkan hilangnya hutan mangrove sebagai benteng alami. Untuk itu tambak perlu dihijaukan dengan menanam bakau sebagian di dalam tambak dan sekitarnya (model tambak tumpang sari/ silvo-fishery).

•Terdapat Puskesmas mewah (terletak di tepi laguna) yang dibangun atas bantuan Bulan Sabit Merah Arab Saudi. •Tebing laguna mengalami

longsor, kini telah ditanggul •Laguna berperan sebagai

sumber perikanan dan benih ikan alami

•Laguna berperan sebagai penyangga banjir

•Memiliki potensi wisata alam pantai dan perbukitan (dekat akses jalan raya Banda Aceh-Meulabeh)

•Terdapat sumber mata air tawar di balik bukit

•Menanam 30.000 bibit mangrove (ada 7 jenis) dan 15.000 bibit tanaman pantai (23 jenis, termasuk cemara laut yang kini mencapai tinggi 8 meter). Kini banyak tirom (sejenis kerang) bermunculan di lokasi penanaman mangrove dan menjadi sumber nafkah nelayan.

•Memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat melalui pinjaman bergulir yang dikelola oleh kelompok (saat ini kelompok sudah memiliki buku rekening bank sendiri dan 6 sampan).

•Menanam 64.000 mangrove (di tambak dan pinggir sungai) dan 7000 tanaman pantai (di pinggir pantai)

•Membangun dan mengelola Pusat Kajian Ekosistem Pesisir di Kajhu dan Gampoeng Baroe

•Membangun fasilitas out-bonds (flying

fox and tracking)

•Menyelenggarakan pendidikan lingkungan pesisir untuk SD-SMP Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. •Melakukan penghijauan sekolah dan

pengelolaan sampah sekolah •Pemberian modal usaha kecil untuk

kegiatan berkebun sayuran dan beternak •Melakukan kajian bio-fisik dan sosial

ekonomi

•Menanam 185,000 mangrove di sepanjang sungai yang memisahkan Desa Lam Ujong dengan Desa Lham Ngah, di saluran dan dalam tambak. •Memberikan dana usaha kecil dan

melatih anggota masyarakat Lham Ujong di Pemalang Jawa Tengah untuk mengembangkan alternatif matapencaharian

•Melakukan kajian bio-fisik dan sosial ekonomi

•Penanaman 42,000 mangroves di tepi perairan laguna, 9000 lainnya (kelapa, cemara laut, jambu keling dan ketapang) •Pelatihan terhadap kelompok masyarakat

Pulot tentang tehnik menyiapkan bibit dan menanam mangrove

•Membuat taman di bekang Puskesmas (ditanam cemara, sebagai pencegah abrasi dan membatasi terpaan angin laut)

•Membangun pusat informasi laguna (merangkap kios)

•Membuat peraturan pemanfaatan Krueng/ Laguna

•Membangun tempat sampah

•Memberikan pelatihan budidaya kepiting dll

1

Nama lokasi & kordinat

Karakteristik ekosistem

Kegiatan yang telah dikerjakan (untuk rehabilitasi, tingkat

keberhasilan > 85%) Alasan sebagai lokasi

demosite

No. Saran kepada

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 1313131313 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

1

• Agar PemKo Sabang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang merekomendasikan DPL Lhok Anoi Itam kepada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan DPL Lhok Anoi Itam sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

• Melanjutkan pembiayaan perawatan dan penambahan

pembangunan pelampung penambat dan tanaman mangrove

• Menata berlabuhnya perahu-perahu Yacht yang mampir di lokasi ini • Memfasilitasi perluasan

kegiatan transplantasi terumbu karang yang saat ini dilakukan ACC. 2

Kelurahan Anoi Itam Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang 5° 50’ 32.96" (LU) 95° 22’ 22.87" (BT)

Pinueng Cabeng, 95° 15’ 23.33" (BT)

Terumbu karang, pantai berpasir, pantai cadas, perbukitan.

Pantai berpasir putih indah dan bersih. Berdamnpingan dengan Taman Wisata Laut Pulau Weh di Selat Rubiah(dengan luas terumbu karang 2600 ha)

•Berdasarkan hasil kajian WCS, wilayah Anoi Itam adalah salah satu ekosistem terumbu karang yang masih relatif baik kondisinya. •Saat ini, Anoi Itam dan

perairan sekitarnya yaitu Ie Meulee telah ditetapkan oleh masyarakat setempat sebagai daerah perlindungan laut (DPL), satu-satunya DPL berbasis masyarakat di Provinsi NAD.

•Terumbu karang terancam jangkar perahu nelayan dan jangkar perahu Yacht wisata manca negara. Pantai terangkat saat gempa/tsunami dan mangrove mati

kekeringan.

•Wilayah ini merupakan contoh kawasan ekosistem terumbu karang yang dilindungi untuk mendukung kegiatan wisata air yang merupakan sumber matapencaharian penduduk.

•Terbentuknya Daerah Perlindungan Laut/DPL berbasis masyarakat seluas 20ha dan Badan Pengelola DPL serta Lembaga Keuangan Mikro

•Pengadaan boat patroli untuk Panglima Laot

•Penanaman 3.000 vegetasi pantai •Membangun balai pertemuan

serba guna

•Menempatkan 10 tempat sampah di lokasi wisata Lhok Anoi Itam •Melakukan kajian bio-fisik dan

social ekonomi

•Pembuatan 8 buah Pelampung Penambat (mooring buoy) oleh ACC dan penanaman 50,000 mangrove oleh YPS. •Melakukan kajian bio-fisik dan

sosial ekonomi

•Melakukan transplantasi terumbu karang atas inisiatif ACC (Aceh Coral Conservation).

1

Nama lokasi & kordinat

Karakteristik ekosistem

Kegiatan yang telah dikerjakan (untuk rehabilitasi, tingkat

keberhasilan > 85%) Alasan sebagai lokasi

demosite

No. Saran kepada

pemerintah Kabupaten Sabang – NAD

Kabupaten Nias – Sumatera Utara

•Mengkaji kembali upaya pembangunan TPI •Menyetujui Rencana

Strategy Pengelolaan Laguna yang

berwawasan lingkungan •Mengalokasikan dana

untuk pengelolaannya •Melakukan pengawasan

ketat terhadap alih fungsi hutan mangrove di sekeliling Laguna Luaha Talu, Laguna

Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kab. Nias

1° 23’ 5.35" (LU) 97° 32’ 25.66" (BT)

Sebuah laguna pesisir (luas 47 ha) yang dikelilingi hutan mangrove (luas 66ha dengan 20 jenis mangroves). Morfologi Laguna berbentuk ikan pari, sangat kaya dengan keanekaragaman hayati daratan maupun akuatik.

Kelestarian Laguna akan mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan, mencegah intrusi air laut, pendukung eko-wisata dan berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim global.

Laguna terancam oleh: •Pembangunan pelabuhan

perikanan dan tempat pelelangan ikan (TPI). •Pembuatan infrastuktur TPI

termasuk jalan menuju TPI dengan menebang sebagian hutan mangrove sebagai bahan baku pembangunan •Pembangunan fasilitas

wisata di sekitar laguna •Pengkaplingan kawasan mangrove untuk berbagai kepentingan yang berpotensi merusak kawasan mangrove

•Melakukan kajian bio-fisik dan sosial ekonomi

•Melakukan kampanye lingkungan tentang nilai penting laguna •Membuat booklet tentang laguna

Teluk Belukar

•Memfasilitasi pembuatan draft Rencana Strategy Pengelolaan Laguna

•Membina LSM Lokal (Wahana Lestari) untuk mengkampanyekan pelestarian Laguna dan Hutan mangrove di sekitar laguna

Catatan : Nilai Penting sebagai demo site didasarkan atas : peran dalam melindungi pantai, pemukiman, sarana dan prasarana publik ; pendukung keanekaragaman hayati dan matapencaharian penduduk ; mencegah intrusi air laut ; mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ; serta sarana pendidikan lingkungan bagi masyarakat luas.

Selain didukung oleh Gren Coast (dengan pendanaan dari Oxfam Novib), untuk kegiatan di Pulot & Lham Uiong juga didukung pendanaan dari UNEP, sedangkan untuk kegiatan di Krueng Tunong juga didukung Force of Nature (FoN) Malaysia

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

14 14 14 14

14 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

K

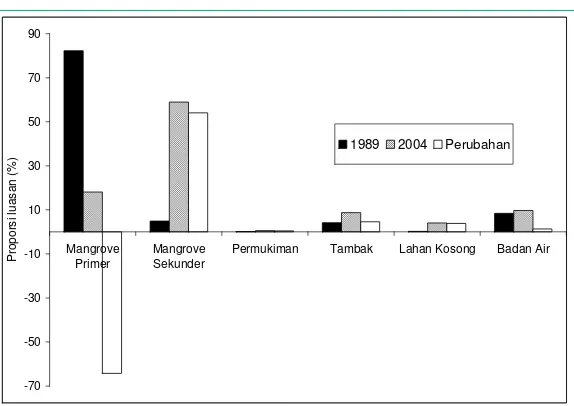

isah ini diawali oleh keprihatinan akan semakin sulitnya nelayan untuk menangkap ikan, udang, kepiting dan hasil perikanan pantai lainnya di sekitar hutan mangrove Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur Laut (SM KGLTL), Sumatera Utara sejak satu dekade yang lalu. Ketika industri arang kayu mangrove banyak tersebar di daerah pantai Langkat tahun 1990-an, kondisi hutan mangrove, baik di dalam maupun di luar kawasan SM KGLTL semakin menurun.Hasil penelitian penulis tahun 2002 yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) Depdiknas menunjukkan bahwa sangat sulit mendapatkan pohon mangrove berdiameter di atas 5 cm. Mengapa demikian? Industri arang kayu bakau sangat menyukai bahan baku dari pohon kelompok Rhizophora (bakau) dan Bruguiera (tancang dan mata buaya) berdiamater 5 cm untuk dibuat arang karena menghasilkan arang bermutu baik dibandingkan pohon berdiamater lebih dari 5 cm. Sementara kayu dari jenis lain, misalnya kelompok Xylocarpus (nyiri), Avicennia (api-apai), Sonneratia (berembang) digunakan sebagai bahan bakar tungku industri arang tersebut. Kondisi ini terekam dengan baik dalam penelitian spasial menggunakan citra satelit yang membandingkan kondisi penutupan lahan tahun 1989 dengan 2004 (Siahaan, 2006). Berdasarkan hasil penelitian spasial tersebut diketahui bahwa proporsi hutan mangrove primer sebesar 82,24%

tahun 1989 menurun jauh sehingga hanya tersisa 18,02% pada tahun 2004 atau berkurang sebesar 64,27% dalam kurun waktu 15 tahun, sedangkan hutan mangrove sekunder meningkat tajam dari 4,91% tahun 1989 menjadi 58,95% tahun 2004 atau meningkat sebesar 54,04% dalam periode yang sama. Selain itu, luasan tambak,

permukiman, lahan kosong dan badan air juga meningkat selama periode tersebut. Perubahan kondisi penutupan lahan hutan mangrove secara keseluruhan di SM KGLTL dalam kurun waktu 1989-2004 disajikan pada Gambar 1.

Potret yang tersaji pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut penebangan hutan

mangrove di dalam kawasan SMKGLT terjadi dengan sangat masif, apalagi hutan mangrove di luar kawasan SMGLTL yang bukan berupa kawasan konservasi diyakini luasan hutan mangrove primer menurun lebih besar. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan mangrove lainnya di Sumatera Utara (Onrizal & Kusmana, 2008). Menurunnya kuantitas (luas) dan kualitas hutan mangrove berdampak pada penurunan volume dan

keragaman jenis ikan yang ditangkap. Hasil penelitian di Kecamatan

Secanggang yang merupakan daerah di sekitar SM KGLTL (Purwoko, 2005) dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 56,32% jenis ikan menjadi langka/sulit didapat, dan 35,36% jenis ikan menjadi hilang/tidak pernah lagi

Mangrove Pulih

-Masyarakat Nelayan Tersenyum Kembali

Oleh: Onrizal*

Gambar 1. Perubahan luasan hutan mangrove di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 15 tahun (1989-2004) luasan hutan mangrove primer berkurang drastis menjadi hutan mangrove sekunder akibat penebangan, terutama untuk bahan baku industri arang kayu mangrove. Selain itu, hutan mangrove primer juga dikonversi menjadi permukiman dan tambak meskipun konversi tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan.

-70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90

Mangrove Primer

Mangrove Sekunder

Permukiman Tambak Lahan Kosong Badan Air

P

ro

por

s

i l

uasa

n

(%

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 1515151515 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita dari Lapang

tertangkap. Kondisi ini disertai dengan penurunan pendapatan sebesar 33,89%, dimana kelompok yang paling besar terkena dampak adalah nelayan dan sekitar 85,4% masyarakat kesulitan dalam berusaha dan mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum kerusakan mangrove. Konversi hutan mangrove di pantai Napabalano, Sulawesi Tenggara juga menyebabkan berkurangnya secara nyata populasi kepiting bakau (Scylla serrata) (Amala, 2004). Pada skala global, hasil ulasan Walters et al. (2008) menunjukkan bahwa 80% species biota laut yang komersial diduga sangat tergantung pada kawasan mangrove di kawasan Florida, USA, 67% spesies hasil tangkapan perikanan komersial di bagian timur Australia, dan hampir 100% udang yang ditangkap pada kawasan ASEAN.

INISIASI AWAL

Di awal tahun 2000, bapak HM Matin, mantan Kepala Desa (Kades) Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat mulai mengajak masyarakat desa secara swadaya untuk memulai menanam areal mangrove pada areal yang berbatasan dengan SM KGLT. Pada awalnya hanya sedikit masyarakat yang mengikuti ajakan tersebut. Namun demikian, Bapak HM Matin yang juga merupakan pimpinan pesantren di desanya beserta kelompoknya tidak pernah menyerah. Mereka mulai secara otodidak belajar menyeleksi benih mangrove yang matang, membibitkan tumbuhan mangrove, dan mencoba

menanamnya pada lahan mangrove yang kosong.

Seiring dengan keberhasilannya, pada tahun 2004 pihak pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Langkat mengajak Bapak HM Matin dan kelompoknya untuk terlibat dalam kegiatan Gerakan Rehablitasi Lahan dan Hutan (GERHAN). Pada tahun

tersebut, kelompok Bapak HM Matin dipercaya untuk merehabilitasi 40 ha kawasan mangrove yang berbatasan dengan SM KGLT. Tahun-tahun berikutnya, Bapak HM Matin dan kelompokanya terus mendapat kepercayaan pemerintah dengan

luasan areal rehabilitasi mencapai ratusan hektar.

Kini Bapak HM Matin telah menjadi penyedia bibit mangrove dengan kualitas baik dengan keuntungan ekonomi yang tinggi. Pihak Dishutbun Kabupaten Langkat melalui Kepala Dinasnya Bapak Tarigan mengakui bahwa hasil rehabilitasi oleh Bapak HM Matin dan kelompoknya merupakan kegiatan GERHAN yang paling berhasil di Kabupaten Langkat. Selain itu, Bapak HM Matin dipercaya oleh pihak Dishutbun Kabupaten Langkat sebagai pengelola Sentra Penyuluhan

Kehutanan Pedesaan (SPKP) Desa Karang Gading, Kec. Secanggang, Kabupaten Langkat.

IKAN, UDANG DAN KEPITING KEMBALI HADIR

Seiring dengan tumbuhnya mangrove hasil rehabilitasi oleh Bapak HM Matin dan kelompoknya, hasil tangkap nelayan kembali membaik. Ikan, udang, dan kepiting yang dulu sulit didapat, kini kembali hadir di sekitar kawasan mangrove yang direhabilitasi. Beberapa nelayan yang dijumpai penulis saat survey pada awal November 2008 menyatakan kegembiraannya mengingat hasil tangkapan mereka yang terus bertambah dan tidak lagi harus pergi jauh ke tengah laut. Mereka menyakini, hal ini terjadi seiring dengan mangrove kembali tumbuh dengan baik, sebagai tempai berlindung, mencari makan bagi berbagai biota air.

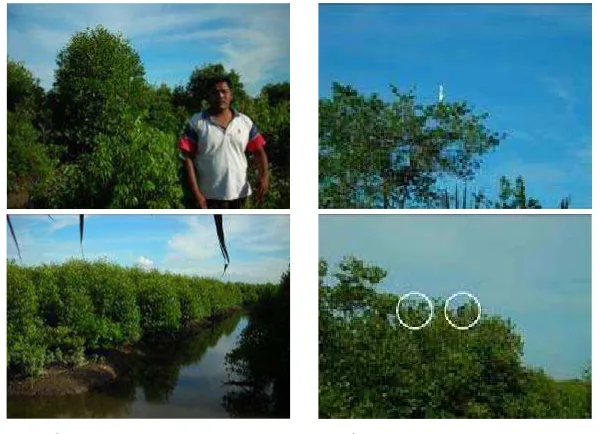

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa mangrove yang direhablitasi tahun 2004 kini telah tumbuh lebat dengan tajuk yang rapat. Pohon mangrove yang ditanam tersebut telah mencapai tinggi sekitar 4 m atau lebih. Selain biota air, seperti ikan, kepiting dan udang, berbagai satwa liar lainnya seperti monyet (Macaca sp.) dan burung air, seperti burung kuntul

...bersambung ke hal 21

Gambar 2. Atas: Areal mangrove berupa semak belukar yang didominasi oleh pakis Acrosticum aureum (piai) sebelum direhabilitasi. Bawah: Bapak HM Matin (berpeci) saat mengantarkan staf Dishutbun Langkat melihat mangrove yang direhabilitasi bersama kelompoknya (Onrizal; Januari 2006)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

16 16 16 16

16 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Kelestarian Mangrove Teluk YOTEFA

Terancam ?

Oleh:

Agustina Y.S. Arobaya1 & Freddy Pattiselanno2

KEINDAHAN ALAM TELUK YOTEFA

Letaknyaa yang melingkari sisi timur kota Jayapura dan diapit hutan bakau/mangrove menjadikan Teluk Yotefa sebagai tempat berkembang-biota air seperti kepiting dan udang serta memberikan panorama yang memukau di kawasan perairan Jayapura (Gambar 1). Di sisi lain, hutan bakau di Teluk Yotefa menjadi kawasan penyangga abrasi sungai dan abrasi laut yang mengancam penduduk di kawasan Kampung Tobati dan Kampung Enggros serta Nafri yang merupakan kampung asli masyarakat setempat yang berdiam di sepanjang teluk ini (Gambar 2).

Kawasan Teluk Yotefa yang terkenal karena panorama serta sumberdaya lautnya kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 372/Kpts/UM/6/1978 tertanggal 9 Juni 1978 dengan tujuan utamanya untuk menjaga kelestarian alamnya. Memiliki luas kawasan 1.659ha atau 165km2 kawasan ini banyak

memberikan harapan karena memiliki ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat ikan dan organisme laut lainnya, dan yang paling penting sebagai kawasan wisata laut di Jayapura. Salah satu kawasan wisata laut yang cukup menarik adalah Wisata Pantai Hamadi tetapi dari pengamatan penulis, pamanfaatannya belum optimal karena terkendala berbagai faktor, misalnya siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan, karena areal tersebut merupakan hak ulayat masyarakat setempat (Gambar 3).

POTENSI EKOSISTEM MANGROVE YOTEFA

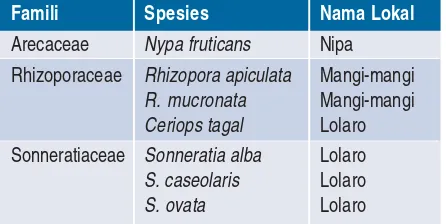

Pada garis pantai yang masih terlindung, potensi mangrove yang masih berada dalam kondisi baik kurang lebih sekitar 200m ketebalannya dari garis pantai dan sedikitnya terdapat tujuh jenis mangrove seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.

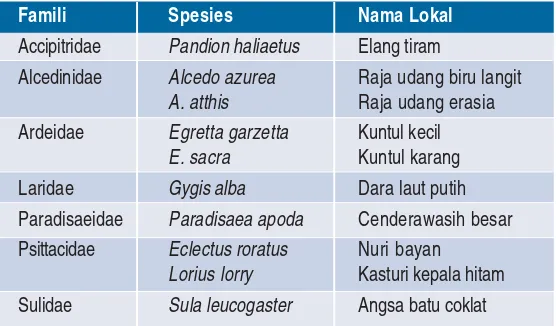

Pengamatan singkat yang dilakukan menunjukan bahwa selain merupakan habitat biota air, areal mangrove di Teluk Yotefa juga merupakan habitat bagi jenis burung tertentu, khususnya yang menyenangi areal lahan basah. Jenis burung yang terpantau pada saat pengamatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Jenis mangrove di Teluk Yotefa

Famili Spesies Nama Lokal

Arecaceae Nypa fruticans Nipa

Rhizoporaceae Rhizopora apiculata Mangi-mangi R. mucronata Mangi-mangi Ceriops tagal Lolaro Sonneratiaceae Sonneratia alba Lolaro S. caseolaris Lolaro

S. ovata Lolaro

Gambar 1. Teluk Yotefa (Foto: F. Pattiselanno) Gambar 2. Areal mangrove Teluk Yotefa (Foto: A. Arobaya)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 1717171717 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita dari Lapang

DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KELESTARIAN YOTEFA

Pengembangan wilayah Papua yang berjalan sangat cepat tanpa disadari memberikan konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kawasan bakau yang tadinya mempunyai multifungsi semakin berkurang terlihat seiring semakin merebaknya berbagai aktivitas pembangunan seperti perumahan, gudang barang, supermarket, tempat hiburan, restoran, hotel dan rumah sewa (Gambar 4 dan 5). Hutan bakau di daerah Entrop yang termasuk dalam kawasan Taman Wisata Teluk Yotefa mulai berangsur-angsur hilang tahun 1983 ketika Gubernur Irian Jaya (Papua-Red) Izaac Hindom menetapkan Entrop menjadi areal Pasar dan Terminal Induk Kota Jayapura.

Pada tahun 2004 Bapedalda Kota Jayapura melakukan survey terhadap parameter kualitas air laut di Teluk Yotefa pada tiga lokasi yaitu daerah Abe Pantai, kawasan rekreasi Pantai Tobati dan Enggros. Hasil survey menunjukan bahwa beberapa parameter yang diukur telah menunjukan kondisi yang cukup menguatirkan. Di kawasan Abe Pantai misalnya kadar minyak dan lemak mencapai 8,19 mg/lt (standar 5mg/lt). Selain itu juga terdeteksinya keberadaan kandungan logam berat Chrom (Cr) yang telah mencapai 0,01 mg/lt, Timbal (Pb) telah mencapai angka 0,03 mg/lt serta kadar Merkuri (Hg) sebesar 0,02 mg/lt yang seharusnya tidak boleh ada dalam air dengan persyaratan kualitas air sehat.

Keberadaan ketiga jenis logam berat ini diduga akibat akumulasi dalam

kurun waktu tertentu sebagai akibat aktivitas berbagai usaha industri yang berkembang akhir-akhir ini di Jayapura khususnya di sekitar perairan Teluk Yotefa (Hamadi, Entrop, Kotaraja, Abepura dan Jayapura), misalnya perbengkelan kendaraan bermotor misalnya merebak dengan pesatnya di sepanjang jalur Jayapura – Abepura – Abe Pantai. Penanganan limbah bengkel, sisa olie, minyak dan cairan berbahaya lainnya yang kurang baik tanpa disadari terbawa saluran air, sungai kecil yang semuanya bermuara di Teluk Yotefa. Akibat limpahan sampah industri dan rumah tangga lainnya telah membuat permukaan Teluk Yotefa di bagian-bagian tertentu kelihatan seperti berminyak. Kondisi ini semakin diperburuk dengan pembuangan limbah dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, RS Bhayangkara di Kotaraja dan RS TNI AL di Distrik Jayapura Selatan yang kesemuanya bermuara di Teluk Yotefa.

Keadaan yang semakin kompleks inilah yang menyebabkan masyarakat Kampung Tobati dan Enggros di Distrik Jayapura Selatan Jayapura, pernah meminta para ahli untuk meneliti dugaan pencemaran di perairan Teluk Yotefa yang disinyalir telah memunahkan biota laut yang selama ini dibutuhkan warga di daerah itu. Di sisi lain dugaan pencemaran semakin kuat dibuktikan dengan semakin banyaknya

masyarakat setempat yang belakangan menderita penyakit penyakit kulit dan gatal-gatal.

Perkembangan kota Jayapura menjadi kota jasa, perdagangan, dan pariwisata sudah tentu harus didukung oleh fasilitas pelabuhan bongkar muat barang dan penumpang yang layak dan memenuhi syarat. Konsekuensi dari pertumbuhan arus bongkar muat Tabel 2. Jenis burung di Teluk Yotefa

Famili Spesies Nama Lokal Accipitridae Pandion haliaetus Elang tiram

Alcedinidae Alcedo azurea Raja udang biru langit A. atthis Raja udang erasia Ardeidae Egretta garzetta Kuntul kecil

E. sacra Kuntul karang

Laridae Gygis alba Dara laut putih

Paradisaeidae Paradisaea apoda Cenderawasih besar Psittacidae Eclectus roratus Nuri bayan

Lorius lorry Kasturi kepala hitam Sulidae Sula leucogaster Angsa batu coklat

...bersambung ke hal 20

Gambar 4. Kawasan Perdagangan Barang & Jasa di Entrop (Foto: F. Pattiselanno)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

18 18 18 18

18 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

T

erumbu karang adalah salah satuekosistem penting di wilayah pesisir. Ancaman kepunahan skala besar yang disebabkan oleh pemanasan suhu global menambah kecemasan setelah kerusakan yang dilakukan manusia. Suhu sebagai syarat hidup utama karang, kenaikannya akan menyebabkan pemutihan yang pada akhirnya akan mati karena ketidakmampuan karang untuk beradaptasi. Menurut laporan NOAA Coral Reef Watch (CRW), khusus di Perairan Papua bagian utara, di tahun 1998 yang merupakan tahun terkuat fenomena ELNINO, kenaikan suhu di sekitar Kepala Burung mencapai 20C dan Teluk Cendrawasih 10C

(http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite). Apabila peningkatan 1°C saja bertahan selama 10 minggu atau lebih, maka pemutihan pasti terjadi.

Maka dari itu diperlukan upaya untuk melindungi ekosistem ini dengan tindakan pengelolaan yang tepat. Upaya penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dapat membantu mempercepat regenerasi karang atau menjaga dan menjamin terumbu yang sehat agar dilindungi dengan ketat. Diharapkan bila lokasi ini ditetapkan untuk dibatasi dari

segala kegiatan manusia maka peran ekologis, lingkungan, bahkan ekonomis dapat dirasakan secara maksimal.

PENENTUAN KKLD

Penentuan KKLD harus mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi, yakni kondisi terumbu karang yang baik dengan keanekaragaman yang tinggi. Idealnya lokasi tersebut memiliki 50% tutupan karang hidup. Akan tetapi penghancuran global melalui kenaikan SPL membuka lebar segala kemungkinan untuk punahnya suatu kawasan terumbu dalam jangka waktu yang singkat. Karenanya diperlukan lokasi yang tepat, dimana karang dapat bertahan untuk tetap hidup sehat walaupun suhu bertambah panas. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penentuan KKLD berdasarkan informasi SPL, yakni :

Kondisi Karang

Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kehadiran karang sehat. Kriteria ini juga merupakan kriteria yang lazim dalam pertimbangan penentuan KKLD.

Penentuan Daerah Konservasi Laut Daerah

Berdasarkan Informasi Suhu Permukaan Laut

(Pendekatan bagi Ekosistem Terumbu Karang di Papua)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009 Edisi April, 2009

Edisi April, 2009 zzzzzzzzzzzzzzz 1919191919 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita dari Lapang

Akan tetapi lokasi yang dipilih adalah kehadiran karang sehat di suatu lokasi yang memiliki variabilitas SPL yang tinggi. Atau karang sehat di lokasi yang series SPL-nya menunjukkan kecederungan naik dari waktu ke waktu.

Kondisi Oseanografi

Kondisi oseanografi adalah pertimbangan berikutnya untuk penentuan KKLD. Dengan anggapan kehadirannya akan menciptakan suatu kondisi yang stabil bagi karang untuk hidup dengan baik. Misalnya, daerah “terpencil” atau rataaan yang memiliki pasang yang rendah, sirkulasi terbatas dan daerah upwelling (air naik). Lokasi-lokasi ini memiliki kemampuan untuk menetralisir air hangat dari panasnya siang dengan air dingin malam hari ataupun dengan air dingin yang naik dari kedalaman ke permukaan lewat proses upwelling. Demikian juga lokasi dimana menjadi tempat yang dilewati secara terus menerus oleh arus dingin. Arus ini berperan meredam hangatnya air yang mengalami proses pemanasan sinar matahari.

PEREKAM SUHU

Variabilitas SPL didapatkan dengan adanya kerja perekam suhu yang secara terus menerus merekam kondisi suhu perairan setempat. Dari berbagai kegiatan pemantauan pemutihan karang di dunia ataupun untuk kepentingan kelautan yang lain, sering digunakan perekam suhu temperatur logger seperti yang ditampilkan pada Gambar 1. Interval suhu yang direkam disesuaikan dengan objek yang ingin dikaji. Tentunya interval waktu yang sempit (15 atau 20 menit) akan lebih baik. Karena dengan demikian kita dapat mengetahui fluktuasi SPL yang dibangkitkan oleh upwelling, lintasan arus, ataupun fenomena-fenomena yang lain yang terjadi dengan jangka waktu yang singkat.

Perekam suhu ini dibenamkan pada kedalaman 3m (kedalaman ideal karang), 10m, ataupun 20m. Apabila pada satu lokasi dibenamkan dua perekam dengan kedalaman berbeda, maka fenomena upwelling dapat lebih ditegaskan. Setiap 6 sampai dengan 12 bulan perekam data di-download untuk selanjutkan diintrepetasikan tampilan grafik datanya.

KKLD DI RAJA AMPAT PAPUA BERDASARKAN INFORMASI SPL

Erdmann (2008) mengemukakan, dari beberapa perekam suhu yang di pasang di lokasi daerah upwelling di Raja Ampat, dapat disimpulkan kalau karang di daerah tersebut dapat hidup pada variasi suhu hingga mendekati 17°C (19.33-36.04°C). Daerah terumbu yang memiliki variasi suhu harian yang tinggi ini umumnya memiliki sirkulasi air yang terbatas, mengalami kondisi pemanasan yang sangat hebat selama siang hari, dan pendinginan yang dramatis pada malam hari. Sebagai contoh, laguna dangkal di Pulau Walo, Kofiau, yang memiliki sedikitnya 20 spesies karang batu yang tumbuh subur di tempat itu, mengalami suatu kisaran suhu yang luar biasa hampir 13°C ( 23.18-36.04°C). Kisaran ini sering terjadi dalam periode satu kali 24 jam. Selain itu Teluk Mayalibit, Teluk Sorong, daerah mangrove berair jernih di sebelah Selatan Pulau Gam (wilayah Selat Dampier) dan Pulau Nampale di sebelah Barat Laut Misool, wilayah Selatan Raja Ampat.

Hasil-hasil ini menujukkan bahwa karang batu yang berada di daerah-daerah terumbu di Raja Ampat (dan alga simbiotik zooxanthellaenya) memiliki suatu kisaran toleransi suhu yang luas, yang dapat memberikan ketahanan maksimum untuk

menghadapi perubahan iklim global. Teridentifikasi 15 daerah terumbu karang yang pantas menerima “perlindungan maksimum” dari kegiatan

penangkapan ikan yang berlebihan dan tekanan lain. Karena terumbu-terumbu inilah yang mungkin dapat bertahan di lautan-lautan yang lebih hangat. zz

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 2008. NOAA Coral Reef Watch. Methodol-ogy, Product Description, and data Availability of NOAA Coral Reef Watch (CRW) Operational and Experimental Satellite Coral Bleaching Monitoring Product. Last update : 17 September 2008. On line pada http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite.

Mark Erdmann. 2008. Oseanografi Bentang Laut Kepala Burung Tanah Papua; Kajian Terhadap Suhu Permukaan Laut. Conservation International Indonesia

*Dosen pada Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Papua Manokwari E-mail: [email protected] Gambar Perekam suhu : (a)Tidbit dan (b) HOBO WaterTemp

Pro loggers