BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.2Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa, mengaswasi mutu, memasarkan produk, dan mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi (Samsudin dalam Iskandar, 2008). Mustahil organisasi dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, bila tanpa orang-orang yang berkompeten dalam suatu organisasi tersebut. Meskipun sebuah organisasi memiliki sumberdaya lainnya secara kompleks, akan tetapi tanpa adanya sumberdaya manusia yang berkompeten, dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi maka sebuah organisasi hanya akan menghasilkan kerugian saja, tanpa menghasilkan suatu produk yang berkualitas.

Menurut Yaslis dalam Iskandar (2008), secara konseptual sumberdaya manusia merupakan makhluk yang unik dan mempunyai karakteristik yang

multikuomplek. Demikian komplek dan uniknya sumberdaya manusia dapat dilihat

dari berbagai aspek, antara lain :

b. Sumber daya manusia tidak instan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal kita harus melakukan perencanaan dengan seksama agar mendapatkan orang yang berkualitas sesuai dengan organisasi kita.

c. Sumber daya manusia tidak dapat disimpan untuk masa yang akan datang, oleh karena itu kebutuhannya harus direncanakan mulai dari rekruitmen, seleksi dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan momen waktu yang dibutuhkan oleh organisasi.

d. Sumber daya manusia adalah subjek yang dapat berubah. Artinya sumber daya manusia juga bisa usang, dimana pengetahuan dan keterampalian tidak berkembang sehingga ketinggalan zaman.

Menurut Fathoni (2006) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Gomes (2003) juga menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, mencakup semua orang yang melakukan aktifitas Sumber daya manusia serta merupakan faktor dominan yang harus dipertahankan dalam pelaksanaan pembangunan guna memperlancar pencapaian tujuan pembangunan nasional.

sehingga mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan perusahaan secara aktif (Istijanto,2005).

Menurut Illyas (2004) Sumber Daya Manusia sebagai komponen krisits artinya tingkat manfaat sumber daya lainnya bergantung dari SDM. Makin tinggi pemanfaatan SDM, makin tinggi hasil guna sumber daya yang lainnya. Menyadari hal itu maka dapat kita simpulkan bahwa SDM merupakan kunci yang sangat penting demi kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi.

2.2.1 Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan diumpamakan sebagai inti manajemen, sebab perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastiaan diwaktu yang akan datang, sehingga memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya-sumber daya mereka yang terbatas secara efisien dan efektif (Handoko dalam Iskandar, 2008).

Mullins (2005) Perencanaan SDM dinyatakan sebagai berikut :

“Human resources planning is a strategy for acquisition, utilisation, improvement and retention of an organization’s human resources”.

(Perencanaan SDM adalah strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan SDM dari suatu organisasi).

perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengorganisasian tim, pengembangan karyawan agar mampu bekerja secara aktif, memotivasi karyawan untuk bekerja serta membuat keputusan dalam rangka mengendalikan kegiatan dan memperbaikan perencanaan bila diperlukan.

Sikula dalam Mangkunegara (2005) mengatakan bahwa: “Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi”.

Sedangkan definisi perencanaan SDM menurut Ivancevich (2007) adalah: The

process that helps to provide adequate human resources to achieve future

organization objectives. It includes forecasting future needs for employees of various

types, comparing these needs with the present workforce, and determining the

number or types of employees to be recruited into or phased out of the organization’s

employment group. (Suatu proses yang membantu memenuhi SDM yang cukup untuk

mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan SDM meliputi perkiraan kebutuhan di masa yang akan datang dalam hal pegawai dalam beraneka tipe, membandingkan kebutuhan dengan tenaga kerja saat ini, serta menentukan jumlah atau tipe pegawai yang direkrut atau diberhentikan dari kelompok pegawai organisasi yang bersangkutan).

organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat waktu dalam rangka mencapai tujuan yang telah dan akan ditetapkan.

Mangku Negara (2005)menyatakan ada Lima komponen model yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan SDM, peramalan SDM dan pelaksanaan SDM.

Menurut Gary (2007) perencanaan SDM meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Skill invetory ialah suatu catatan data inventaris secara rinci mengenai karyawan

termasuk catatan pendidikan, pelatihan, penglaman, lama bekerja, posisi kerja sekarang, gaji sekarang dan gambaran sosiodemografik seperti status perkawinan,umur, gender dan gas.

2. Job analysis ialah uraian tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu dan

karakteristik pribadi (pengetahuan dan keterampilan) yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu agar berprestasi optimal.

3. Replacement chart, ialah suatu diagram yang menggambarkan seluruh jabatan

suatu organisasi, siapa yang menjabat apa saat ini dan siapa yang berpotensi untuk jabatan tersebut di kemudian hari.

4. Expert forecast ialah peramalan yang dibuat oleh para ahli dengan menggunakan

1. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara lebih baik. Perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.

2. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektifitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Standard Operating Prosedure (SOP) sebagai pedoman yang dimiliki yang meliputi: suasana kerja kondusif, perangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing sumber daya manusia telah tersedia, adanya jaminan keselamatan kerja, semua sistem telah berjalan dengan baik, dapat diterapkan secara baik fungsi organisasi serta penempatan sumber daya manusia telah dihitung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tantang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, akan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sekaligus meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang diikuti dengan peningkatan disiplin kerja yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih profesional dalam menangani pekerjaan yang berkaitan langsung dengan organisasi.

2.1.2. Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan buku Rowley dan Jackson (2012) dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari empat kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu, antara lain :

1. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia dilakukan untuk menilai sumber daya yang ada sekarang dan menganalisa penggunaan personalia sekarang.

2. Forecast sumber daya manusia dilakukan untuk memprediksi penawaran dan

pemerintah sumber daya manusia kesehatan diwaktu yang akan datang.

3. Penyusunan rencana-rencana sumber daya manusia, untuk memadukan penawaran dan permintaan personalia dalam perolehan sumber daya manusia yang memiliki kompotensi, penarikan, seleksi, pelatihan, penempatan, transfer, promosi dan pengembangan.

4. Pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem memonitor derajat penyampain tujuan-tujuan dan sarana-sarana perencanaan sember daya manusia .

2.1.3 Fungsi Perencanaan Sumber Daya Manusia

a. Meningkatkan Sistem Informasi SDM secara terus menerus yang diperlukan dalam memberdayakan SDM secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan.

b. Mmeningkatkan pemberdayaan SDM, menyelelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien, menghemat tenaga, waktu, biaya serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja, mengembangkan dan menambah informasi SDM.

c. Mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh Manajer SDM, dalam usaha memadukan pengelolaan SDM yang merupakan tanggung jawab manajer lainnya, meskipun terbatas pada unit kerja masing-masing.

d. Manfaat jangka panjang memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM dalam jangka waktu 2 sampai 10 tahun mendatang.

e. Manfaat jangka pendek perencanaan untuk posisi/jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun yang akan datang.

Fungsi perencanaan SDM (Fathoni, 2006) Perencanaan SDM tidak bisa dipercayakan hanya kepada tenaga-tanaga profesional menangani masalah-masalah kepegawaian saja, melainkan harus menyelenggarakan fungsi utama. Keterlibatannya sangat penting dan mutlak karena setiap manajer pada dasarnya merupakan manajer sumber daya manusia.

tenaga spesialis yang terdapat dalam satuan tenaga yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi.

2.1.5. Tahapan Perencanaan Sumber Daya Manusia

Menurut Jackson dan Schuler dalam Shara (2008), untuk menuju organisasi yang modern diperlukan langkah-langkah perencanaan SDM yang berkaitan dengan aktivitas SDM meliputi (1) inventarisasi dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diharapkan bagi perencanaan organisasi masa depan, (2) Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia, (3) Merancang dan mengevaluasi program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia, (4) Merancang dan mengevaluasi program-program yang sedang berjalan, (5) melihat Kesenjangan dalam perencanaan sumber daya manusia.

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes, 2004).

Upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana merupakan serangkaian kegiatan kesehatan yang mencakup kegiatan pada masa pra bencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pada masa bencana meliputi tanggap darurat, dan pada masa pasca bencana meliputi pemulihan/rehabilitasi dan rekonstruksi (Depkes RI, 2006).

Sumber daya manusia kesehatan yaitu berbagai jenis tenaga kesehatan klinik maupun nonklinik yang melaksanakan upaya medis dan intervensi kesehatan masyarakat. Kinerja dari sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang dimiliki dari sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia kesehatan memiliki keterkaitan antar masing-masing fungsi suatu organisasi kesehatan dan saling berhubungan diantara fungsi-fungsi tersebut. Untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi diperlukan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang mampu mendiagnosa permasalahan dan mengintervensi sehingga dapat menemukan penyelesaian dari setiap permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. Bila tidak dikelola dengan baik maka Sumber daya manusia juga dapat menjadi ancaman bagi pelaksana kebijakan, strategi, program, dan prosedur suatu kegiatan (Depkes RI, 2008)

maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SDM Kesehatan dalam penanganan pengungsi akibat bencana alam perlu dilakukan serangkaian kegiatan perencanaan dan pendayagunaan sehingga mampu bekerja secara aktif di bidang kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan pada situasi bencana, serta dibekali minimal pengetahuan umum terkait bencana yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing (Depkes RI, 2006).

2.2.1. Masalah SDM Kesehatan yang Dihadapi dalam Penanggulangan Bencana Masalah SDM Kesehatan yang dihadapi dalam penanggulangan krisis akibat bencana di Indonesia (Kemenkes nomor 066, 2006) antara lain:

1. Kurangnya informasi mengenai peta kekuatan SDM Kesehatan di daerah yang terkait dengan bencana.

2. Belum semua tenaga setempat termasuk Puskesmas mampu laksana dalam penanggulangan bencana.

3. Masih sedikit peraturan yang mengatur penempatan SDM Kesehatan di daerah rawan bencana.

4. Distribusi SDM Kesehatan masih belum mengacu pada kerawanan suatu wilayah terhadap bencana.

5. Kurangnya minat SDM Kesehatan untuk bertugas di daerah bencana atau konflik karena tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan.

7. Masih ada daerah yang belum pernah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam penanggulangan krisis akibat bencana.

8. Masih ada daerah yang belum pernah menyelenggarakan gladi penanggulangan krisis akibat bencana.

9. Pelayanan kesehatan pada saat kejadian bencana seringkali terhambat karena masalah kekurangan SDM Kesehatan.

10.Butuh waktu lama bagi SDM Kesehatan yang menjadi korban bencana sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah bencana.

Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, Kementrian Kesehatan RI Tahun 2006 membagi upaya dalam manajemen SDM kesehatan yang terkait dengan penanggulangan krisis akibat bencana dalam tiga tahap yaitu :

1. Prabencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan)

Penyusunan peta rawan bencana dan peta geomedik sangat penting artinya dalam memperkirakan kemungkinan terjadi bencana, kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan SDM kesehatan serta kompetensinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1) Ancaman (hazard), jenis bahaya bencana apa yang mungkin terjadi. Informasi ini dapat diperoleh dengan melihat keadaan geografis wilayah setempat.

yang dimiliki, contohnya : dokter ahli, dokter umum, perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, dll.

Dalam penyusunan peta rawan bencana sebaiknya dilakukan secara lintas program (melibatkan unit-unit program yang ada di Dinas Kesehatan) dan lintas sektor (melibatkan instansi terkait seperti Pemda, RSU, TNI, POLRI dan Dinas Kesos, PMI, Ormas, LSM, dll). Peta rawan bencana secara berkala dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

1) Penyusunan peraturan dan pedoman dalam penanggulangan krisis akibat bencana yang salah satunya terkait dengan penempatan dan

2) Mobilisasi SDM kesehatan.

3) Pemberdayaan tenaga kesehatan disarana kesehatan khususnya Puskesmas dan RS,terutama di daerah rawan bencana.

4) Penyusunan standar ketenagaan, sarana dan pembiayaan.

5) Penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi wilayah setempat (kerawanan terhadap bencana)

6) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (BSB / Brigade Siaga Bencana)

7) Sosialisasi SDM Kesehatan tentang penanggulangan krisis akibat bencana. 8) Pelatihan-pelatihan dan gladi.

9) Pembentukan pusat pelayanan kesehatan terpadu atau PSC (Public Safety

Center) di kabupaten/Kota.

2. Saat bencana (Tanggap Darurat)

b. Pengorganisasian SDM kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 3. Pasca Bencana (pemulihan/rehabilitasi dan rekonstruksi)

a. Mobilisasi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan b. Pengorganisasian SDM kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan c. Upaya pemulihan SDM kesehatan yang menjadi korban agar dapat

menjalankan fungsinya kembali.

d. Rekrutmen SDM kesehatan untuk peningkatan upaya penanggulangan krisis akibat bencana pada masa yang akan datang.

e. Program pendampingan bagi petugas kesehatan didaerah bencana 2.2.2. Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Bencana

Bencana biasanya terjadi secara tidak terduga dan dapat mengakibatkan jatuhnya korban dalam jumlah besar, diikuti dengan rusaknya infrastruktur. Pada banyak kejadian bencana diikuti dengan terjadinya pengungsian penduduk. Saat bencana terjadi diperlukan tindakan pelayanan kesehatan secara cepat dan tempat untuk mengurangi jumlah korban. Oleh sebab itu kebutuhan SDM untuk penanggulangan masalah kesehatan di daerah bencana perlu memperhatikan hal-hal :

1. Waktu untuk bereaksi yang singkat untuk memberikan pertolongan.

2. Kecepatan dan ketepatan dalam bertindak untuk mengupayakan pertolongan terhadap korban bencana, sehingga jumlah korban dapat diminimalkan.

3. Kondisi penduduk didaerah bencana (geografi, populasi, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya).

5. Kemampuan sumber daya setempat

Menurut buku Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan tahun 2006. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dalam penaggulangan krisis akibat bencana mengikuti siklus penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana. Namun yang dianalisa kebutuhannya dalam penelitian ini adalah pada saat bencana

Pada saat terjadi bencana perlu adanya mobilisasi SDM kesehatan yang tergabung dalam suatu tim penanggulangan krisis yang meliputi Tim Gerak Cepat, Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Tim RHA), dan Tim Bantuan kesehatan. Sebagai koordinator Tim adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (mengacu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979 tahun 2001).

Kebutuhan minimal tenaga untuk masing-masing tim tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tim Gerak Cepat, merupakan tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim Gerak Cepat ini terdiri dari :

1) Pelayanan Medik

a. Dokter Umum / BSB : 1 orang

b. Dokter Spesialis Bedah : 1 orang c. Dokter Spesialis anastesi : 1 orang d. Perawat Mahir(perawat bedah, gawat darurat) : 2 orang

f. Apoteker/ Asisten Apoteker : 1 orang

g. Sopir Ambulance : 1 orang

2) Surveilans

Epidemiologi / sanitarian : 1 orang

3) Petugas Kominikasi : 1 orang

Tenaga-tenaga diatas harus dibekali minimal pengetahuan umum mengenai bencana yang dikaitkan dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

b. Tim RHA, yaitu tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim ini minimal terdiri dari

1) Dokter umum : 1 orang

2) Epidemiolog : 1 orang

3) Sanitarian : 1 orang

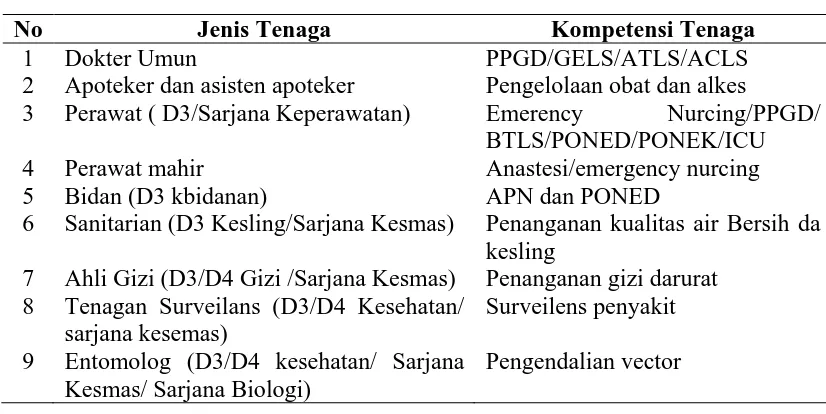

Tabel 2.1. Tim Bantuan Kesehatan

No Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga

1 Dokter Umun PPGD/GELS/ATLS/ACLS

2 Apoteker dan asisten apoteker Pengelolaan obat dan alkes

3 Perawat ( D3/Sarjana Keperawatan) Emerency Nurcing/PPGD/ BTLS/PONED/PONEK/ICU

4 Perawat mahir Anastesi/emergency nurcing 5 Bidan (D3 kbidanan) APN dan PONED

6 Sanitarian (D3 Kesling/Sarjana Kesmas) Penanganan kualitas air Bersih da kesling

7 Ahli Gizi (D3/D4 Gizi /Sarjana Kesmas) Penanganan gizi darurat 8 Tenagan Surveilans (D3/D4 Kesehatan/

sarjana kesemas)

Surveilens penyakit 9 Entomolog (D3/D4 kesehatan/ Sarjana

Kesmas/ Sarjana Biologi)

Pengendalian vector

Kebutuhan Tenaga Bantuan kesehatan selain dari yang tercantum diatas perlu disesuaikan juga dengan jenis bencana dan kasus yang ada daerah bencana misalnya sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kebutuhan Tenaga Bantuan Kesehatan Bencana Gunung Meletus

No Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah

1

2

3

Dokter Spesialis Bedah umum

Sesuai kebutuhan /rekomend asi tim RHA Penyakit Dalam

Anastesi dan ahli Intensive Care Bedah Plastik

Forensik

Dental Forensik Kesehatan Jiwa

D3 Perawat Mahir Anastesi dan perawat mahir gawat darurat (Emergency Nurcing) dasar dan lanjutan serta perawat mahir jiwa, OK/ICU

2.2.4. Kebutuhan Jumlah Minimal SDM Kesehatan Berdasarkan Jumlah Penduduk/Pengungsi

Kebutuhan jumlah minimal sumber daya manusia kesehatan untuk penanganan korban bencana adalah sebagai berikut :

Jumlah kebutuhan SDM kesehatan dilapangan untuk jumlah penduduk/ pengungsi antara 10.000 – 20.000 orang.

- Dokter umum : 4 orang

- Perawat : 10-20 orang

- Bidan : 8-16 orang

- Apoteker : 2 orang

- Asisten apoteker : 4 orang - Pranata Labolatorium : 2 orang

- Epidemiolog : 2 orang

- Entomolog : 2 orang

- Sanianitarian : 4-8 orang

Untuk pelayanan kesehatan bagi pengungsi dengan jumlah sampai 5000 orang: - Pelayanan 24 jam, kebutuhan tenaga yang diusulkan sebagai berikut, dokter 2

orang, perawat 6 orang, bidan 2 orang, sanitarian 1 orang, gizi 1 orang, asisten apoteker 2 orang dan administrasi 1 orang.

2.2.4. Pendayagunaan Tenaga SDM Kesehatan

Menurut buku pedoman manajemen sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI tahun 2006 mengatakan bahwa pendayagunaan tenaga SDM kesehatan meliputi: 1. Distribusi

Distribusi dalam rangka penempatan SDM kesehatan ditujukan untuk antisipasi pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pada pelayanan kesehatan akibat bencana. Penanggung jawab dalam pendistribusikan SDM kesehatan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan

2. Mobilisasi

Mobilisasi SDM kesehatan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan pada saat dan pasca bencana bila :

a. Masalah kesehatan yang timbul akibat bencana tidak dapat diselesaikan oleh daerah tersebut sehingga memerlukan bantuan dari daerah lain/ regional

b. Masalah kesehatan yang timbul akibat bencana seluruhnya tidak dapat diselesaikan oleh daerah tersebut sehingga memerlukan bantuan dari regional dan nasional

Langkah-langkah moilisasi yang dilakukan :

b. Menginformasikan kejadian bencana dan meminta bantuan melalui : 1) Jalur administrasi/Depdagri

( Puskesmas – Camat – Bupati – Gubernur – Mendagri) 2) Jalur administrasi/Depkes

(Puskesmas – Dinkes kabupaten/Kota –Dinkes Provinsi – Depkes) 3) Jalur Rujukan Medik

(Puskesmas – RS Kab/Kota – RS Provinsi – RS rujukan wilayah – Ditjen Bina Yanmed/Depkes)

Setiap provinsi dan kabupaten/kota diharapkan telah memiliki Public Safety Centre (PSC) dan tim penanggulangan krisis akibat bancana yang terdiri dari tim RHA, Tim Gerak Cepat dan Tim Bantuan Kesehatan, Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan mobilisasi SDM kesehatan pada saat kejadian bencana.Kepala Dinas kesehatan setempat bertindak sebagai penanggung jawab pelaksana mobilisasi SDM kesehatan di wilayah kerjanya.

2.2.5. Peningkatan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan

Peningkatan dan pengembangan SDM Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan untuk penanggulangan bencana. SDM kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya secara professional melalui pembinaan yang dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Diharapkan kinerja SDM kesehatan dapat meningkat lebih baik. Pembinaan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Supervisi dan bimbingan teknis secara terpadu untuk menyelesaikan masalah. 2. Pendidikan formal dalam bidang penanggulangan bencana

3. Pelatihan/kursus mengenai teknis medis dan penanggulangan bencana

4. Melakukan gladi posko secara terstruktur, terprogram, terarah dan terkendali serta berkala

5. Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, dll)

6. Pembahasan masalah pada rapat intern dalam lingkup kesehatan ataupun secara terpadu lintas sector di berbagai tingkat administrative

Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis akibat bencana dibutuhkan pelatihan-pelatihan sbb:

1. Pelatihan untuk perawat lapangan (puskesmas) dilokasi pengungsian dan daerah potensial terjadi bencana :

a. Keperawatan kesmas (CHN) khusus untuk masalah kesehatan pengungsi b. Keperwatan gawat darurat dasar (emergency Nurcing)

d. Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak e. Manajemen penanggulangan krisis akibat bencana (PK-AB) 2. Pelatihan untuk perwat di fasilitas rujukan/RS

a. Keperawatan gawat darurat dasar dan lanjutan (PPGD dan BTLS) b. Keperawatan ICU

c. Keperawatan jiwa d. Keperawatan OK

e. Manajemen keperawatan di RS f. Standar precaution

g. Mahir anastesi h. PONEK

3. Kesehatan reproduksi

a. PONED untuk dokter, bidan dan perawat

b. Pelatihan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk dokter, perawat dan bidan

4. Gizi

a. Penanggulangan masalah gizi dalam keadaan darurat untuk petugas gizi b. Surveilen gizi untuk petugas gizi

c. Konselor gizi untuk petugas gizi d. Tatalaksana gizi buruk

5. Pelayanan medik

b. APRC untuk dokter

c. Dental Forensik untuk dokter gigi d. DVI untuk dokter dan dokter gigi

e. PONEK untuk dokter spesialis Obgyn RS f. ATLS untuk dokter

g. ACLS untuk dokter

h. BLS untuk SDM Kesehatan 6. Pelayanan penunjang medic :

a. pelatihan fisiotrapi

b. Pelatihan labkes untuk pranata labkes c. Pelatihan untuk radiographer.

7. Pelayanan kefarmasian :

a. perencanaan dan pengelolaan obat terpadu b. pengelolaan obat kabupaten/Kota

c. pengelolaan obat puskesmas

d. pemanfaatan data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) e. Pelatihan system informasi dan inventarisasi obat bantuan.

8. Manajemen penanggulangan krisis :

a. pelatihan manajemen penanggulangan krisis akibat bencana

b. Pelatihan manajemen penanggulangan krisis pada kedaruratan komplek, c. Public Health In Complek Emergency Course

e. Pelatihan radio komunikasi.

9. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan :

a. pelatihan/kursus dalam dan luar negeri (Public Health On Disaster

Manajement)

b. Pelatihan surveilans epidemiologi dalam keaadaan bencana

c. Pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Regional center, d. Pelatihan RHA dan Rapid Respon sanitasi darurat

e. Pelatihan asisten dan k o-asisten entomologi f. Pelatihan Ahli Epidemiologi Lapangan (PAEL)

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.3.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Sutrisno (2009) kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki individu dan tertuang dalam kebiasaan berpikir serta bertindak dan sudah menjadi bagian dari dirinya sehingga mampu melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan pedoman atau kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pegetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang mesti dimiliki oleh seorang bidan dalam praktek kebidanan di berbagai pelayanan kesehatan secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan standar sebagai syrarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat (Elfindri, 2011).

Menurut Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang dikatakan berkompeten apabila orang tersebut yang dengan keterampilannya mampu mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Dapat dikatakkan bahwa kompetensi adalah keahlian dan karakteristik dasar seseorang yang merupakan kompilasi dari pengetahuan, keterampilan serta sikap yang tertuang dalam bentuk tindakan kinerja optimal dalam melkukan pekerjaanya.

2.3.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Nurianna (2008), indikator kompetensi yaitu : (a) pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan pada bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja, berkaitan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam oragisasi, mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan taknik yang tepat dan benar. (b) keterampilan dan (c) sikap kerja yaitu berkreativitas dalam bekerja.

Dalam konsep kompetensi harus ada “Kriteria Pembanding” (Criterion

buruknya prestasi kerja seseorang. Kompetensi adalah karateristik dasar seseorang yang ada hubungan sebab-akibatnya dengan kinerja optimal yang telah dilakukannya. Ulrich mengemukakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan atau kemampuan individu yang diperagakan (Hutapea, 2008).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan teori tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses belajar baik yang diperoleh secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam penyelesaian masalah, daya cipta, termasuk dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi seorang akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan produktif (Sedarmayanti, 2009 dan Yuniarsih, 2008).

makna akan sebuah masalah yang dihadapi, (4) Berpikir adalah suatu proses dalam membentuk pengetahuan yang ditentukan oleh struktur informasi yang dimilikinya.

Menurut Prihadi (2004) pengetahuan adalah infomasi yang didapat manusia dari media mana saja yang secara khusus disimpan di otak. Pengetahuan itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu informasi faktual dan informasi konseptual. Pengetahuan faktual terdiri dari dua bagian yaitu (1) mengetahui fakta, obyek, peristiwa dan nama, serta (2) mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu (mengetahui prosedur). Demikian pula pengetahuan konseptual juga terdiri atas dua bagian, (1) Konsep, yakni mengerti tentang konsep konkrit (utama) yaitu kata yang mendefenisikan kelas khusus dari obyek yang nyata atau dapat secara langsung ditunjukkan keberadaannya, mengerti tentang konsep yang didefinisikan dan mengerti tentang konsep sistem/skema, (2) Prinsip, yakni mengerti tentang prinsip alam, mengerti tentang prinsip aksi/tindakan dan mengerti tentang sistem aturan.

diperlukan karena terbukti organisasi yang menjadikan sumber daya pengetahuan sebagai aset utamanya senantiasa mampu mendorong organisasi untuk lebih inovatif.

Davenport dan Prusak dalam Munir (2008) menyebutkan beberapa komponen kunci dari pengetahuan yaitu : (1) Experience, pengalaman merujuk pada apa yang pernah dilakukan dan dialami di masa lalu, (2) Ground Truth, merujuk pada pengetahuan mengenai apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi, (3) Judgement, kemampuan untuk menalar suatu situasi dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru, (4) Rule of thumb and intuition, dan (5) Values and beliefs.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pengetahuan adalah segala informasi yang tersimpan dalam ingatan pikiran atau otak manusia, yang memungkinkan dapat mengeluarkan infomasi itu serta bermanfaat untuk menyelesaikan masalah atau memberi jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam kehidupan manusia.

Pengetahuan bisa didapat dari pengalaman pribadi maupun orang lain. Misalnya seorang tenaga kesehatan akan selalu menggunakan sarana radio komunikasi, sejak dia tau bahwa sarana komunikasi seluler selalu sulit digunakan pada awal terjadinya bencana.

2. Sikap

menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu (Schiffman, 2004).

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek tertentu. Kecenderungan bersifat mendekati atau menjauhi suatu obyek (orang, benda, ide, lingkungan, dan lain-lain), yang didasari pada perasaan penilaian individu yang bersangkutan terhadap obyek tersebut. Perasaan tersebut dapat berupa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap obyek dimaksud (Djaali 2008).

Kecenderungan seseorang dalam bertingkahlaku yang dapat dijadikan indikator sikap kerja, yaitu : (1) hasrat ingin tahu terhadap apa saja yang ada disekitarnya, (2) respek kepada fakta dimana seseorang selalu merasa tidak puas dengan penjelasan tanpa fakta yang mendukung, (3) fleksibel dalam berpikir dan bertindak adalah sifat yang tidak kaku, moderat, kompromis, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, (4) berpikir kritis, tidak mau mengikuti sesuatu tanpa pemikiran rasional dan kritis, (5) peka terhadap kehidupan/lingkungan yang berarti seorang pekerja sensitif terhadap apa saja yang terjadi disekitarnya (Djaali, 2008).

(2) keterlibatan kerja, tingkat dimana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting bagi nilai dirinya. (3) komitmen keorganisasian, keadaan dimana karyawan mengakitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaraan-sasarannya, serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang terhadap obyek tertentu, bisa berupa menyukai atau tidak menyukai obyek tersebut. Sikap dalam lingkungan kerja dapat diukur dengan indikator, yaitu : (1) tingkat kehadiran, (2) rasa ingin tahu, (3) ingin berperan dalam pekerjaan, (4) sikap terbuka, dan (5) kedisiplinan.

3. Keterampilan

Keterampilan atau kemampuan dan penguasaan teknik operasional mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknik, seperti keterampilan mengoperasikan perahu karet, keterampilan mengoperasikan rumah sakit lapangan, dan lain-lain. Dengan keterampilan yang dimiliki seorang sumber daya manusia diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif (Yuniarsih, 2008).

kerja (Sedarmayanti, 2009). Pada aspek tertentu bila sumber daya manusia semakin terampil, maka akan lebih mampu bekerja menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Sumber daya manusia tersebut akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan dan yang cukup.

Menurut Chatab (2007), kemampuan setiap pekerja atau individu dapat dikategirikan dalam tiga kelompok keterampilan dasar, yaitu : (1) keterampilan

teknis (technical skill) yang berhubungan dengan aktifitas pelaksanaan pekerjaan; (2) keterampilan konseptual (conceptual skill) yang dapat dibedakan atas : (a)

kecerdasan (intellegence) yaitu kapasitas individu untuk menangkap permasalahan secara menyeluruh dan memahami kaitan antara variabel dan (b) insiatif yaitu kapasitas untuk menemukan hal-hal yang baru; (3) keterampilan perilaku individu dalam berinteraksi (human skill), yaitu kemampuan untuk bekerja dalam sebuah tim.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan organisasi terbilang kompleks dan multi dimensi. Daft (2007) membuat tiga kategori keterampilan yang diperlukan untuk mengelola organisasi yaitu :

b. Keterampilan manusia (human skill) adalah keterampilan untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta secara efektif sebagai anggota kelompok. Keterampilan ini terlihat dari cara berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan untuk memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasi, memimpin, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik.

c. Keterampilan Teknis (technical skill) adalah keterampilan dalam melaksanakan tugas tertentu. Keterampilan teknis mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang digunakaan di dalam fungsi tertentu seperti rekayasa, manufaktur, teknologi informasi, program komputer, atau keuangan.

pelatihan surveilan epidemiologi dalam situasi bencana, pelatihan RHA dan Repid Respon sanitasi darurat, pelatihan asisten dan ko-asisten entomolog dll.

Disamping itu diperlukan juga pelatihan teknik penunjang merupakan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kegiatan menjadi lebih optimal. Pelatihan yang bersifat teknik penunjang seperti pelatihan operasional dan pemeliharaan perahu karet serta evakuasi korban di perairan, pelatihan RHA (Rapid

Health Assessment/ Penilaian Cepat Kesehatan), pelatihan operasionalisasi dan

pemeliharaan rumah sakit lapangan, pelatihan operasionalisasi sarana penunjang upaya tanggap darurat, pelatihan transportasi dan evakuasi medis, pelatihan operasional water purifier, pelatihan operasionalisasi radio komunikasi dan pengelolaan data dan informasi.

2.4. Bencana

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi (BNPB, 2007).

Dictionary, bencana dimaknai sebagai “a sudden acalitous event proucing raet

material damage, loss, and distress” (Nurjannah, dkk, 2012).

Definisi lain menurut Internasional Strategi For Disaster Reduction (UN-ISDR-2002, 24) adalah:“ Aserios disruption of the fuctioning of a community or a

socity causing widespread human, material, economic or environmental losses which

exceed the ability of the affected community/society to cope using its own resources”

(Nurjannah, dkk, 2012).

Pengertian bencana secara umum menurut BNPB (2007) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

2.4.1. Permasalahan Kesehatan Akibat Bencana

Pedoman teknis penaggulangan krisis kesehatan akibat bencana yang dikeluarkan kementrian kesehatan tahun 2011, menyatakan masalah kesehatan pada korban bencana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai akibat langsung dan tidak langsung. Akibat langsung merupakan dampak primer yang dialami korban di daerah bencana pada saat bencana terjadi kasus-kasus, antara lain: a. Trauma

Trauma terjadi akibat terkena langsung benda-benda keras/ tajam atau tumpul. Contoh trauma, antara lain: luka robek, luka tusuk, luka sayat, dan fraktur. Pada umumnya kasus trauma perlu penanganan balk ringan maupun berat (lanjut). Kasus-kasus trauma banyak terjadi pada korban bencana semacam gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin puyuh, kerusuhan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, tindakan teror born, dan lain-lain.

b. Gangguan Pernapasan

Gangguan pernapasan terjadi akibat trauma pada jalan napas, misalnya masuknya partikel debu, cairan dan gas beracun pada saluran pernapasan. Kasus-kasus gangguan pernapasan banyak terjadi pada korban bencana semacam tsunami, gunung meletus, kebakaran, kecelakaan industri, dan lain-lain.

c. Luka Bakar

d. Keluhan Psikologis dan Gangguan Psikiatrik (stres pascatrauma)

Stres pascatrauma adalah keluhan yang berhubungan dengan pengalaman selama bencana terjadi. Kasus ini sering ditemui hampir di setiap kejadian bencana.

e. Korban Meninggal

Disaster Victim Identification (DVI) semakin dirasakan perlu untuk

mengidentifikasi korban meninggal pasca bencana baik untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan penyelidikan. Untuk kecepatan dan ketepatan pertolongan maka setiap korban bencana perlu diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kasus gawat darurat, b. Kasus gawat tidak darurat, c. Kasus tidak gawat tidak darurat (non gawat darurat) dan d. Kasus mati

Akibat tidak langsung merupakan dampak sekunder yang dialami korban bencana pada saat terjadinya pengungsian. Masalah kesehatan yang sering terjadi antara lain:

a. Kuantitas dan kualitas air bersih yang tidak memadai.

b. Kurangnya sarana pembuangan kotoran, kebersihan lingkungan yang buruk (sampah dan limbah cair) sehingga kepadatan vektor (lalat) menjadi tinggi, sanitasi makanan di dapur umum yang tidak higienis, dan kepenuhsesakan (overcrowded). Penyakit menular yang sering timbul di pengungsian akibat faktor risiko di atas antara lain, diare, tipoid, ISPA/pneumonia, campak, malaria, DBD, dan penyakit kulit.

malaria, campak, penyakit kulit, tetanus, TBC, cacar, hepatitis, cacingan, tifoid, dan lain-lain.

d. Kasus gizi kurang sebagai akibat kurangnya konsumsi makanan. Kasus-kasus yang sering terjadi antara lain, KEP, anemia dan xeroftalmia.

e. Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi seperti gangguan selama kehamilan dan persalinan, terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan, menyebarnya infeksi menular seksual (IMS), kekerasan terhadap perempuan dan anak, an lain-lain.

f. Berbagai bentuk keluhan psikologis dan gangguan psikiatrik yang berhubungan dengan pengalaman yang dialami selama bencana terjadi seperti stres pascatrauma, depresi, ansietas, dan lain-lain.

2.5. Gunung Api

Terbentuknya Gunung Api dikarenakan sebagai akibat proses vulkanisme, yakni proses naiknya material magma dari dalam perut bumi menuju permukaan baik dikcluarkan sccara eksplosif maupun efusif. Proses naiknya material magma ke permukaan bumi tidak terjadi sccara tiba-tiba namun ada faktor penyebabanya. Peristiwa subduksi antar dua lempeng tektonik berimbas pada munculnya material batuan pada kerak bumi sehingga bergerak ke permukaan karena berat jenis batuan yang relatif lebih rendah, yang disebut dengan proses undasi (Nurroh, 2013).

menjulang hingga ribuan kilometer di atas permukaan laut, berbentuk kerucut, dan pola aliran yang berkembang di atasnya adalah pola radial. Morfologi kerucut Gunung Api memiliki ciri kemiringan lereng mulai terjal hingga sangat terjal dengan torehan cukup dalam, sedangkan lereng kaki Gunung Api mempunyai kemiringan mulai terjal hingga agak landai dengan torehan relatif lebih ringan dan dangkal (Nurroh, 2013).

Kerucut vulkanik merupakan kumpulan bahan-bahan vulkanik yang dikecluarkan langsung setiap kali letusan terjadi dari suatu titik atau kawah. Akumulasi bahan-bahan vulkanik ini dapat berupa bahan-bahan lepas (pyroclastic) maupun aliran lava, membentuk suatu kerucut di seputar kawah, sedangkan di lokasi yang lebih jauh membentuk kaki lereng (Nurroh, 2013).

2.5.1. Penetapan Zona Bahaya Gunung Api

Jumlah gunung api di Indonesia yang relatif banyak merupakan masalah dihadapi, peta bahaya letusan gunung api belum dibuat seluruhnya, serta penduduk yang bermukim atau memanfaatkan lahan gunung api cenderung semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan kepadatan penduduk dan peningkatan pemanfaatan lahan gunung api disebabkan oleh kondisi tanahnya yang subur (Asriningrum dkk, 2004).

penginderaan jauh satelit yang merupakan penambahan data dari jenis data yang dipakai pada metode sebelumnya. Metode ini diharapkan mampu mempercepat pembuatan dan pemutakhiran peta bahaya gunung api yang relatif banyak di indonesia. Peta bahaya diperlukan sebagai salah satu komponen system peringatan dini sebagai upaya rneminimalkan jumlah korban dan kerugian akibat bencana letusan gunung api.

Dalam mementukan zonasi derah bahaya letusan gunung api Direktorat Vulkanologi menyatakan bahwa daerah di sekitar kawah dikategorikan sebagai daerah terlarang karena kemungkinan terkena aliran piroklastik dan lava sangat besar. Daerah dengan tingkat bahaya lebih rendah adalah daerah bahaya ke-l, yaitu daerah yang tidak dapat diserang oleh awan panas namun saat letusan besar akan tcrtimpa hembusan piroklastik (pyroclastic surge) dan jatuhan piroklastik (hujan abu dan bom). Sedangkan daerah bahaya ke-2, yaitu daerah yang berdekatan dengan sungai yang berhulu di puncak gunung api, letaknya secara topografis rendah sehingga pada musim hujan dapat terlanda aliran lahar.

2.5.2. Prosedur Tetap Tingkat Kegiatan Gunungapi

a. Aktif Normal (Level I). Kegiatan gunungapi berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya tidak menunjukkan adanya kelainan.

b. Waspada (Level II). Terjadi peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual, atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya.

c. Siaga (Level III). Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual (pemeriksaan kawah), kegempaan, dan metoda lain saling mendukung. Berdasarkan analisa, perubahan aktivitas cenderung diikuti terjadinya letusan. d. Awas (Level IV). Menjelang letusan utama, letusan awal dimulai dengan

keluarnya abu/asap. Berdasarkan analisa data pengamatan, segera akan diikuti terjadinya letusan utama.

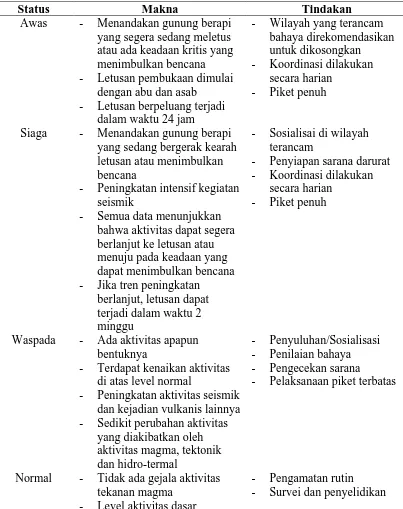

Tabel 2.3. Tingkat Isyarat Gunung Berapi di Indonesia

Status Makna Tindakan

Awas - Menandakan gunung berapi yang segera sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana - Letusan pembukaan dimulai

dengan abu dan asab - Letusan berpeluang terjadi

dalam waktu 24 jam

- Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan - Koordinasi dilakukan

secara harian - Piket penuh

Siaga - Menandakan gunung berapi yang sedang bergerak kearah letusan atau menimbulkan bencana

- Peningkatan intensif kegiatan seismik

- Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana - Jika tren peningkatan

berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu

- Sosialisai di wilayah terancam

- Penyiapan sarana darurat - Koordinasi dilakukan

secara harian - Piket penuh

Waspada - Ada aktivitas apapun bentuknya

- Terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal

- Peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya - Sedikit perubahan aktivitas

yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidro-termal

- Penyuluhan/Sosialisasi - Penilaian bahaya - Pengecekan sarana

- Pelaksanaan piket terbatas

Normal - Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma

- Level aktivitas dasar

- Pengamatan rutin - Survei dan penyelidikan

2.6 Pengungsi Korban Bencana Alam

Pengungsi akibat bencana alam adalah orang-orang yang terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka sebagai akibat atau dalam rangka menghindarkan diri dari bencana alam dan berpindah ke daerah yang lebih aman.

United Nation Hight Commission for Refugees (UNHCR) menyebutkan bahwa

pengungsi adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya karena adanya unsur pemaksa seperti bencana alam berupa banjir, kekeringan, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, gelombang pasang air laut, tsunami, wabah penyakit dan peperangan.

Pengungsi dalam arti pengungsi setempat (Internally Displaced Person (IDPs)) merupakan orang – orang yang dalam jumlah besar telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat pertikaian senjata, perselisihan internal, kekerasan sistemik terhadap hak-hak asasi manusia atau bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan yang berada dalam wilayah kekuasaan negara mereka. (Depkes, 2007)

karena terjadinya perubahan kondisi tempat asal, misalnya daerahnya menjadi tidak layak huni dan termasuk zona merah, sehingga mereka tidak mungkin bisa kembali (BNPB, 2008).

Dari pengertian di atas maka pengungsi dapat dikategorikan sebagai korban bencana. Status pengungsi selalu diumpamakan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang perlu dikasihani dan dibantu karena ketidakberdayaannya. Pengungsi sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat yang sedang menghadapi masalah, mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan hidup tersebut tidak dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang lama akan dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga manusia dan masyarakat tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan dasar manusia tersebut di atas dalam kondisi yang normal dapat dengan mudah terpenuhi apabila alam dan lingkungan manusia mendukung, dalam arti sedang tidak terjadi bencana. Sebaliknya apabila alam dan lingkungan tidak mendukung karena sedang terjadi bencana maka kebutuhan dasar manusia itu kadang-kadang sulit terpenuhi, maka untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, manusia tersebut memerlukan intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini manusia sebagai pengungsi memerlukan bantuan orang lain agar tetap dapat bertahan hidup di tempat pengungsian (BNPB, 2007).

akibat dampak buruk bencana. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengungsi adalah mereka yang menjadi korban letusan Gunung Sinabung dan terpaksa tinggal di pengungsian yang tersebar di sekitar wilayah Kabupaten Karo pada kawasan yang aman dari dampak letusan Gunung Sinabung.

2.9Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini merujuk pada teori Rowley dan Jackson (2012) dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari empat kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu, antara lain : (1) Inventarisasi persediaan sumber daya manusia dilakukan untuk menilai dan menganalisa sumber daya yang ada sekarang. (2) Forecast sumber daya manusia dilakukan untuk memperkirakan SDM diwaktu yang akan datang. (3) Penyusunan rencana-rencana sumber daya manusia, untuk memadukan kebutuhan personalia dalam perolehan sumber daya manusia yang memiliki kompotensi, penarikan, seleksi, pelatihan, penempatan, transfer, promosi dan pengembangan.(4) Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada sistem memonitor derajat penyampain tujuan-tujuan dan sarana-sarana perencanaan sember daya manusia

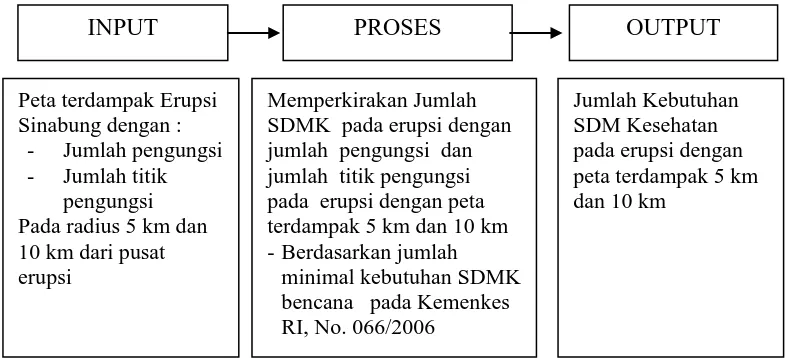

2.8. Alur Penelitian

Alur penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dalam menghadapi bencana letusan gunung sinabung adalah dengan menggunakan pendekatan system, yaitu komponen input, proses dan output sebagai berikut :

Gambar 2.1. Alur Penelitian

INPUT PROSES OUTPUT

Peta terdampak Erupsi Sinabung dengan :

- Jumlah pengungsi

- Jumlah titik

pengungsi Pada radius 5 km dan 10 km dari pusat erupsi

Memperkirakan Jumlah SDMK pada erupsi dengan jumlah pengungsi dan jumlah titik pengungsi pada erupsi dengan peta terdampak 5 km dan 10 km

- Berdasarkan jumlah

minimal kebutuhan SDMK bencana pada Kemenkes RI, No. 066/2006