6 A. Teori Medis

1. Masa Nifas a. Pengertian

Masa nifas adalah fase khusus dalam kehidupan ibu serta bayi meliputi masa transisi kritis bagi ibu, bayi, dan keluarganya secara fisiologis, emosional dan sosial (Prawirohardjo, 2014). Masa nifas dimuai sejak sesaat setelah keluarnya plasenta dan selaput janin serta berlanjut hingga 6 minggu (Fraser, 2009).

b. Periode Masa Nifas

Menurut Sofian (2011), terdapat tiga periode masa nifas, yaitu: Puerperium dini, Puerperium intermediate, dan Puerperium lanjut. c. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Masa Nifas

1) Involusi Uterus

Tabel 2.1.

Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi Involusi Tinggi Fundus Uteri Berat Uterus Bayi lahir Uri lahir 1 minggu 2 minggu 6 minggu 8 minggu Setinggi pusat 2 jari dibawah pusat Pertengahan pusat simfisis Tidak teraba di atas simfisis

Bertambah kecil Sebesar normal 1000 gr 750 gr 500 gr 350 gr 50 gr 30 gr Sumber: Sofian (2011)

2) Lochea

Menurut Sofian (2011), Lochea dibagi menjadi beberapa macam yaitu: Lochea rubra (Cruenta) yang berisi darah segar, selama 2 hari pasca persalinan. Lochea Sanguinolenta yang berwarna merah kuning, berisi darah, lendir, keluar pada hari ke 3-7. Lochea Serosa yang berwarna kuning, tidak mengandung darah, dan keluar pada hari ke 7-14. Lochea Alba yang berwarna putih dan keluar setelah 2 minggu pasca persalinan.

3) Payudara

Setelah plasenta lahir maka terdapat dua komponen dominan yang dapat mengeluarkan ASI yaitu isapan langsung bayi pada putting susu dan hormone hipofisis poseterior. (Manuaba, 2007).

4) Saluran Perkemihan

Kandung kemih mengalami peningkatan kapasitas dan relative tidak sensitive terhadap tekanan intravesika (Cunningham, 2010). 5) Sistem Hematologi

Hari pertama postpartum, konsentrasi hemoglobin dan hematokrit berfluktuasi sedang. Seminggu setelah persalinan, volume darah akan kembali ke tingkat sebelum hamil (Cunningham, 2010)

d. Perawatan Masa Nifas 1) Ambulasi awal

Keuntungan ambulasi awal yang terbukti mencakup komplikasi kandung kemih yang jarang terjadi dan yang lebih jarang lagi, konstipasi. Ambulasi awal telah menurunkan frekuensi thrombosis vena puerperal dan embolisme paru (Cunningham, 2012).

2) Gizi

Menurut Saifuddin (2009), ibu menyusui harus mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup.

3) Kebersihan Diri

Menurut Saifuddin (2009), beberapa langkah dalam perawatan kebersihan diri ibu nifas meliputi :

a) Menganjurkan kebersihan seluruh tubuh ibu.

b) Mengajarkan ibu cara membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air dari sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang. Menganjurkan ibu untuk membersihkan diri setiap selesai buang air kecil atau besar serta mencuci tangan setiap kali selesai membersihkannya.

c) Menyarankan ibu mengganti pembalut setidaknya dua kali sehari serta menghindari menyentuh daerah luka episiotomi.

4) Istirahat

Ibu nifas dianjurkan agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan serta disarankan untuk kembali ke kegiatan sehari-hari secara perlahan (Saifuddin, 2009).

e. Kunjungan Masa Nifas

Menurut Saifuddin (2009), kunjungan masa nifas setidaknya dilakukan 4 kali untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi.

1) 6-8 jam setelah persalinan

a) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.

b) Mendeteksi penyebab lain dan rujuk bila perdarahan berlanjut. c) Memberikan konseling pada ibu atau keluarga cara mencegah

perdarahan masa nifas karena atonia uteri. d) Pemberian ASI awal.

e) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.

f) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. 2) 6 hari setelah persalinan

Menurut Manuaba (2007) yang dilakukan bidan saat kunjungan 6 hari setelah persalinan :

a) Memastikan nasehat telah diikuti

b) Memastikan bahwa tali pusat telah lepas dan memberikan nasihat bagaimana merawatnya.

3) 2 minggu setelah persalinan

Sama seperti di atas (6 hari setelah persalinan) 4) 6 minggu setelah persalinan

Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ibu atau bayinya alami (Prawirohardjo, 2014). Melakukan pemeriksaan kadar Hb untuk mengetahui apakah anemia defisiensi besi masih tetap terjadi atau tidak (Fraser, 2009).

f. Lama rawat inap

Ibu yang melahirkan spontan meninggalkan Rumah Sakit sehari setelah melahirkan, namun ibu yang menggunakan instrumen atau mengalami komplikasi saat melahirkan cenderung menjalani rawat inap selama 2 hari atau lebih (Baston, 2011). Jika ada penyulit, pasien Nifas rawat inap untuk Primipara 3 hari atau lebih untuk Multipara 2 hari atau lebih (Cunningham, 2010).

2. Anemia dalam Nifas a. Pengertian

Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen akibat penurunan produksi sel darah merah dan atau penurunan kadar hemoglobin. Anemia sering didefinisikan sebagai penurunan kadar hemoglobin dalam darah sampai dibawah rentang normal (Fraser, 2009).

Anemia dalam nifas adalah kondisi kadar Hb ibu berada di bawah batas normal terjadi pada masa nifas (Prawirohardjo, 2014). Kadar Hb

ibu nifas normal adalah 11 gr% (Manuaba, 2010). Ibu nifas yang mengalami anemia memiliki kadar Hb kurang dari 11 gr% (Bothamley, 2011).

b. Etiologi

Penyebab anemia defisiensi besi : kurang asupan Fe, gangguan gastrointestinal mual, muntah, diare, infeksi oleh cacing dan malaria (Manuaba, 2007). Pada ibu nifas, anemia terjadi karena kebutuhan Fe yang tidak tercukupi saat hamil, kehilangan Fe banyak pada grandemultipara dan perdarahan antepartum (Fraser, 2009).

c. Derajat Anemia

Menurut Manuaba (2010), hasil pemeriksaan Hb dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Hb 11 gr% : tidak anemia 2) Hb 9-10 gr% : anemia ringan 3) Hb 7-8 gr% : anemia sedang 4) Hb <7 gr% : anemia berat d. Klasifikasi Anemia

Menurut Manuaba (2010), berdasarkan etiologinya anemia dapat digolongkan menjadi:

1) Anemia defisiensi besi ( kekurangan zat besi)

2) Anemia megaloblastik (kekurangan asam folat dan vitamin B12) 3) Anemia hemolitik (pemecahan sel-sel darah lebih cepat dari

4) Anemia hipoplastik (gangguan pembentukan sel-sel darah) e. Patofisiologi

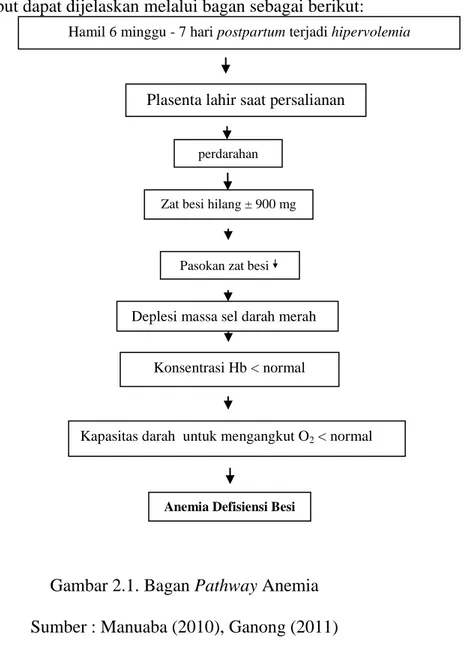

Dampak persalinan dan kelahiran dapat menyebabkan wanita terlihat pucat dan letih selama satu atau beberapa hari setelah melahirkan (Fraser, 2009). Anemia dalam nifas dapat terjadi sebagai akibat perubahan sistem hematologi dalam masa kehamilan, hal tersebut dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Pathway Anemia Sumber : Manuaba (2010), Ganong (2011) f. Diagnosis

Konsentrasi Hb < normal

Hamil 6 minggu - 7 hari postpartum terjadi hipervolemia

Plasenta lahir saat persalianan

Zat besi hilang ± 900 mg

Pasokan zat besi

Kapasitas darah untuk mengangkut O2 < normal

Deplesi massa sel darah merah

Anemia Defisiensi Besi perdarahan

Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan : 1) Gejala Subyektif

Ibu nifas dengan anemia biasanya mengeluh merasa lemah, pucat, cepat lelah dan nafsu makan kurang (Manuaba, 2007 dan Saifuddin, 2009).

2) Pemeriksaan Fisik

Ibu nifas yang mengalami anemia, membran mukosa pada conjungtiva terlihat pucat (Fraser, 2009).

3) Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis anemia dibuat berdasarkan pemeriksaan darah yang menunjukan nilai kadar Hb kurang dari 11 gr% (Bothamley, 2011).

g. Prognosis

Terjadinya anemia pada masa nifas menyebabkan terjadinya subinvolusi uteri yang berujung pada perdarahan postpartum, memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang, mudah terjadi infeksi payudara (Manuaba, 2010).

h. Penatalaksanaan Anemia pada Masa Nifas

1. Seorang bidan hendaknya memberikan penkes tentang pemenuhan kebutuhan asupan zat besi dan kebutuhan istirahat (Robson, 2011) 2. Kolaborasi dengan dokter SpOG untuk :

a) pemberian terapi preparat Fe: Fero sulfat, Fero gluconat atau Na-fero bisitrat secara oral untuk mengembalikan simpanan zat

besi ibu ( Manuaba, 2007). Pemberian preparat Fe 60mg/hari dapat menaikan kadar Hb sebanyak 1 gr% perbulan (Saifuddin, 2009).

b) Jika ada indikasi perdarahan pasca persalinan dengan syok , kehilangan darah saat operasi dan kadar Hb ibu nifas kurang dari 9,0 gr%, maka transfusi darah dengan pack cell dapat diberikan (Prawirohardjo, 2014 dan Fraser, 2009).

B. Teori Manajemen Kebidanan 1. Manajemen 7 Langkah Varney

Dalam penerapannya, manajemen kebidanan pada kasus ibu nifas dengan anemia menggunakan 7 langkah Varney yang meliputi:

a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar secara Lengkap 1) Data Subjektif (Anamnesa)

a) Identitas

Identitas yang perlu dikaji meliputi nama lengkap, umur, suku bangsa, agama, pendidikan, dan pekerjaan pasien beserta suami dan alamat tempat tinggal. Pada kasus ibu nifas dengan anemia, identitas yang perlu dikaji lebih lanjut antara lain: (1) Umur

Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun berisiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia (Asrina, 2014).

(2) Pekerjaan

Menurut Ani (2013) , pekerjaan yang menggunakan banyak tenaga fisik dapat meningkatkan risiko anemia defisiensi besi.

b) Keluhan Utama

Ibu nifas dengan anemia biasanya mengeluh merasa lemah, pucat, cepat lelah dan nafsu makan kurang (Manuaba, 2007 dan Saifuddin, 2009).

c) Riwayat menstruasi

Menurut Manuaba (2010), gangguan menstruasi meliputi banyaknya ganti pembalut perhari, lamanya menstruasi, keteraturan siklus menstruasi merupakan faktor terjadinya anemia karena mempengaruhi pembentukan darah.

d) Riwayat perkawinan

Wanita yang menikah dan hamil pada usia muda dari segi biologis, perkembangan alat biologisnya belum optimal. Secara sosial ekonomi belum siap mandiri dan secara medis sering mendapatkan gangguan kesehatan, mudah mengalami abortus, perdarahan yang akan mengarah pada terjadinya anemia (Asrina, 2014).

e) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas lalu

Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan akan makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis (Manuaba, 2010).

f) Riwayat Penyakit

(1) Riwayat penyakit sekarang, seorang wanita yang sedang mengalami gangguan pencernaan seperti mual/muntah dan diare berpotensi besar kehilangan banyak Fe yang menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi (Manuaba, 2007).

(2) Riwayat kesehatan dahulu, keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang – kunang saat hamil muda berpotensi mengalami anemia pada masa nifas (Manuaba, 2010).

(3) Riwayat kesehatan keluarga, Anemia dapat diwariskan secara genetik. Gangguan herediter dapat mempersingkat masa pakai sel darah merah dan menyebabkan anemia (Proverawati, 2011).

g) Data Psikososial

Mempertimbangkan lingkungan sosial, keluarga klien, suami dan teman untuk mendukung ibu selama masa pemulihan (Robson, 2011).

h) Pola Kebiasaan sehari-hari

Hal ini penting bagi bidan untuk ditanyakan kepada klien karena ada kemungkinan klien berpantang makanan yang justru sangat mendukung pemulihan fisiknya misalnya daging, ikan, atau telur (Ani, 2013).

2) Data Objektif

Data objektif yang bisa digunakan dalam mendukung data dasar dalam kasus ibu nifas dengan anemia antara lain :

a) Pemeriksaan Umum

(1) Pemeriksaan Tanda – Tanda Vital (TTV)

Pada ibu nifas dengan anemia, tekanan darah cenderung normal (Saifuddin, 2009).

(2) Keadaan Umum

Memeriksa keadaan umum untuk mengetahui keadaan ibu nifas secara umum (Marmi, 2012). Ibu nifas dengan anemia terlihat lemah dan pucat (Saifuddin, 2009).

(3) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu nifas : (a) Mata

Konjungtiva pada ibu nifas dengan anemia terlihat pucat (Saifuddin, 2009)

(b) Mulut

Pada beberapa ibu nifas yang mengalami anemia defisiensi besi terjadi peradangan pada sudut mulut (Handayani, 2008)

(c) Payudara

Bentuk simetris atau tidak, putting susu menonjol atau tidak, melihat pengeluaran kolostrum (Sofian, 2011) (d) Kandug kemih

Untuk mengetahui apakah kandung kemih kosong atau tidak, apabila teraba penuh sarankan ibu untuk buang air kecil (Marmi,2012)

(e) Extremitas atas dan bawah

Untuk memeriksa kondisi reflek patella pada lutut kanan dan lutut kiri, serta tanda hofman (Sofian, 2011) b) Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus obstetric ibu nifas : 1) Abdomen

Untuk mengetahui bagaimana Tinggi Fundus Uteri (TFU), bagaimana kontraksi uterus, konsistensi uterus, posisi uterus (Marmi, 2012).

Untuk mengetahui warna, jumlah, bau, konsistensi lochea pada umumnya ada kelainan atau tidak (Sofian, 2011). Rata – rata jumlah total secret lochea adalah sekitar 8 – 9 ons (240 – 270 mL), apabila melebihi jumlah normal perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah Ibu mengalami anemia atau tidak (Varney, 2007).

3) Perineum

Untuk mengetahui apakah pada perineum ada bekas jahitan atau tidak, bersih atau tidak (Marmi, 2012). c) Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis anemia dibuat berdasarkan pemeriksaan darah yang menunjukan nilai kadar Hb, ibu nifas yang mengalami anemia memiliki kadar Hb < 11 gr% (Bothamley, 2011).

b. Langkah II : Interpretasi Data Dasar

Interpretasi data dari data-data yang telah dikumpulkan pada langkah penyajian data mengacu pada:

1) Diagnosis Kebidanan

Diagnosa kebidanan yang dapat ditegakkan dalam kasus ini adalah Ny.D P2A0 umur 22 tahun nifas dengan anemia sedang.

Diagnosis ditegakkan berdasarkan data subjektif dan objektif. 2) Masalah

Masalah yang timbul pada ibu nifas dengan anemia adalah rasa cemas dan khawatir (Robson, 2011).

3) Kebutuhan

Kebutuhan pada kasus ibu nifas dengan anemia adalah menenangkan dan memberi dukungan mental pada ibu (Robson, 2011).

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial dan Antisipasi Penanganannya

Bila terjadi anemia ringan yang tidak ditangani secara tepat bisa berlanjut menjadi anemia sedang. Bila anemia sedang tidak ditangani secara tepat maka dapat berlanjut menjadi anemia berat sampai dengan perdarahan pada masa nifas (Cunningham, 2012 dan Robson, 2011). Dalam kasus ini antisipasi penanganan yang bisa dilakukan oleh bidan diantaranya mengobservasi keadaan umum ibu dan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah. Mewaspadai tanda perdarahan pascapartum dengan mengecek pengeluaran pervaginam serta melakukan kolaborasi dengan tim laboratorium untuk melakukan pengecekan kadar Hb ulang (Rousseau, 2014 dan Robson, 2011).

d. Langkah IV : Kebutuhan terhadap Tindakan Segera

Melaksanakan kolaborasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG) untuk pemberian terapi oral preparat Fe dan melakukan transfusi darah apabila Hb <9gr% (Cunningham, 2007 dan Fraser, 2009).

e. Langkah V : Rencana Asuhan Yang Menyeluruh

Rencana asuhan kebidanan yang bisa diberikan pada kasus ibu nifas dengan anemia antara lain :

1) Informasikan pada ibu bahwa ibu mengalami anemia dan berikan motivasi dan dukungan mental pada ibu (Robson, 2011)

2) Informasikan pada ibu hasil pemeriksaan KU, VS, dan hasil pemeriksaan laboratorium (Robson, 2011)

3) Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari (Nugroho, 2014)

4) Anjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap (Marmi, 2012) 5) Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri terutama daerah

perineum yaitu dibersihkan dengan air besih dan sabun, mengganti pembalut setidaknya 2 kali sehari (Marmi, 2012)

6) Jelaskan tentang manfaat ASI yang mengandung bahan yang diperlukan oleh bayi, mudah dicerna, memberikan perlindungan terhadap infkesi, selalu segar, bersih, siap untuk minum dan hemat biaya (Marmi,2012)

7) Promosikan program menyusui yang tidak mengganggu istirahat ibu seperti memeras ASI sehingga bayi dapat diberi susu oleh anggota keluarga yang lain (Robson, 2011)

8) Berikan konseling tentang perawatan payudara yaitu menjaga payudara tetap bersih dan kering terutama putting susu, menggunakan BH yang menyongkong payudara, oleskan ASI yang

keluar pada sekitar puting susu setiap kali akan menyusui dan selesai menyusui (Marmi, 2012)

9) Jelaskan pada ibu tentang tanda bahaya masa nifas yaitu perdarahan pada jalan lahir yang banyak dan terus menerus, bau tidak sedap pada jalan lahir, payudara terasa panas, nyeri, kemerahan, demam dan pusing yang menetap, nyeri pada luka jahitan pada perineum ataupun luka operasi (Meyering, 2014) 10)Anjurkan ibu untuk memenuhi asupan zat besi yang cukup dengan

mengkonsumsi makanan seperti daging, ikan, telur, buah – buahan, sayuran hijau dan menghidari mengkonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh, kopi, cokelat, jamu – jamuan dan susu (Ani, 2013).

11)Lakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk pemeriksaan kadar Hb (Robson, 2011)

12)Lakukan kolaborasi dengan dr. SpOG untuk pemberian terapi zat besi suplemen Fe dan pemberian transfusi darah apabila kadar Hb ibu <9,0 gr% (Cunningham, 2007 dan Fraser, 2009).

f. Langkah VI : Pelaksanaan Asuhan Dengan Efisien dan Aman

Pada langkah keenam ini, bidan melakukan asuhan yang menyeluruh yang mengacu pada langkah kelima dilakukan dengan efisien dan aman (Varney, 2007).

Langkah terakhir merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana yang dilakukan benar-benar telah mencapai tujuan yaitu sesuai dengan yang diidentifikasi tentang masalah, diagnosis, maupun kebutuhan. Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan secara efektif dan efisien (Marmi,2012). Evaluasi yang diharapkan dari asuhan kebidanan yang diberikan dalam kasus ibu nifas dengan anemia ini adalah kembali normalnya kadar Hb ibu yaitu 11 gr% (Fraser, 2012).

2. Follow Up Data Perkembangan Kondisi Klien

Tujuh langkah Varney disarikan menjadi 4 langkah, yaitu SOAP (Subjective, Objective, Asessment, Planning). SOAP disarikan dari proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan sebagai perkembangan cacatan kemajuan keadaan klien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2007). a. S (Subjective)

Menggambarkan pendokumentasian dari langkah pertama Varney. Setelah melahirkan biasanya ibu mengeluhkan bahwa perutnya terasa mulas (Saifuddin, 2009). Pada kasus ibu nifas dengan anemia ini data subjektif diperoleh dari keluhan ibu seperti lemah, cepat lelah dan nafsu makan kurang (Manuaba, 2007 dan Saifuddin, 2009).

b. O (Objective)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik yang merupakan langkah pertama Varney. Suhu tubuh ibu akan

kembali normal antara 36,5 – 37,5 derajat celcius, denyut nadi 80-100x/menit, pada tekanan darah sistolik antara 90 – 120 mmHg dan diastolic 60 – 80 mmHg, pernafasan 16 – 24 x/menit (Marmi, 2012). Pada kasus ibu nifas dengan anemia, data objektif didapat dari hasil pemeriksaan fisik pada conjungtiva ibu yang terlihat pucat (Rosseau, 2014 dan Saifuddin, 2009).

Pada pemeriksaan khusus untuk mengetahui perkembangan involusi uterus melalui keadaan TFU, kontraksi uterus, konsistensi uterus dan posisi uterus serta mengetahui warna, jumlah, bau, dan konsistensi lochea ada kelainan atau tidak. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk melihat nilai kadar Hb apakah mengalami peningkatan setelah asuhan dilakukan (Marmi, 2012, Sofian, 2011 dan Bothamley, 2011)

c. A (Assessment)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif yang merupakan langkah kedua Varney yaitu Ny. D umur 22 tahun P2A0 nifas dengan anemia sedang hari ke X

d. P (Plan)

Menggambarkan pendokumentasian dari seluruh perencanaan, tindakan dan evaluasi sebagai langkah 3,4,5, 6, dan 7 Varney. Perencanaan yang dilakukan dalam pemantauan perkembangan ibu

nifas seperti mengevaluasi keadaan umum dan TTV, mengobservasi kontraksi uterus, TFU, pengeluaran pervaginam dan memberikan beberapa konseling, informasi dan edukasi tentang perawatan payudara supaya ASI nya lancar (Baston, 2011 dan Meyering, 2014). Pada kasus ibu nifas dengan anemia beberapa hal yang perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi antara lain seperti berkolaborasi dengan pihak laboratorium untuk mengetahui peningkatan nilai kadar Hb dan dengan dokter SpOG untuk pemberian terapi preparat Fe dan transfusi apabila kadar Hb nya masih di bawah 9 gr% (Fraser, 2012). Maka, evaluasi nya kadar Hb ibu akan meningkat dan mencapai kadar Hb normal yaitu 11 gr% (Robson, 2011).