JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 3 Nomor 2 Nopember 2011

J

urnal Kebijakan Perikanan Indonesia adalah wadah informasi perikanan, baik laut maupun perairan umum. Jurnal ini menyajikan analisis dansintesis hasil-hasil penelitian, informasi, dan pemikiran dalam kebijakan kelautan dan perikanan.

Terbit pertama kali tahun 2009, dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan:

MEI dan NOPEMBER. Ketua Redaksi:

Prof. Dr. Ir. Subhat Nurhakim, M.S. Anggota:

Prof. Dr. Ir. Endi Setiadi Kartamihardja, M.Sc. Prof. Ir. Badrudin, M.Sc.

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. Dr. Ir. Dede Irving Hartoto, APU Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.Sc.

Mitra Bestari untuk Nomor ini:

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumasanto, M.S. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB) Dr. Ir. Augy Syahailatua, M.Sc. (Pusat Penelitian Oseanologi-LIPI)

Redaksi Pelaksana: Eko Prianto, S.Pi., M.Si.

Eli Nurcahyani

Alamat Redaksi/Penerbit:

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Jl. Pasir Putih I Ancol Timur Jakarta Utara 14430

Telp. (021) 64711940; Fax. (021) 6402640 Email: drprpt2009@gmail.com

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesiaditerbitkan oleh Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan-Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 3 Nomor 2 Nopember 2011

DAFTAR ISI

iii Halaman i ii 81-99 101-113 115-133 135-144 145-157 159-168 KATA PENGANTAR ………... DAFTAR ISI ………... Perkembangan Dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut Di IndonesiaOleh: Purwanto dan Wudianto………..……... Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Di Indonesia

Oleh: Suherman Banon Atmaja dan Duto Nugroho……… Kebijakan Moratorium Ikan Napoleon (Cheilinus ndulatus Ruppell 1835)

Oleh : Isa Nagib Edrus………..……… Pengelolaan Sumber Daya Ikan Bilih (Mystacoleucus padangensis Blkr) Endemik Berbasis Kearifan Lokal Di Danau Singkarak

Oleh : Hafrijal Syandri, Junaidi Dan Azrita………... Analisis Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Sebagai Dasar Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Di Wilayah Perairan Cirebon

Oleh : Pigoselpi Anas, Luky Adrianto, Ismudi Muchsin, Dan Arief Satria... Potensi Tangkapan Ikan Laut Pada Tempat Pelelangan Ikan Di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara Barat

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia volume 3 Nomor 2 Nopember 2011 adalah terbitan kedua di tahun 2011. Percetakan jurnal ini dibiayai oleh Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan konservasi Sumberdaya Ikan menggunakan anggaran tahun 2011. Sebelum diterbitkan tulisan ini telah melalui proses revisi dan evaluasi dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan proses editing dari Redaksi Pelaksana.

Pada terbitan nomor satu ini, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia menampilkan enam artikel hasil penelitian perikanan perairan umum daratan dan perairan laut. Keenam artikel tersebut mengulas tentang perkembangan dan optimisasi produksi perikanan laut di Indonesia, upaya-upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di Indonesia, kebijakan moratorium ikan Napoleon (Cheilinus undulatus Ruppell 1835), pengelolaan sumberdaya ikan Bilih (Mystacoleucus padangensis Blkr) endemik berbasis kearifan lokal di Danau Singkarak, analisis status pemanfaatan sumberdaya ikan sebagai dasar pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di wilayah Perairan Cirebon, dan potensi tangkapan ikan laut pada tempat pelelangan ikan di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan dan pengelola sumberdaya perikanan di Indonesia. Redaksi mengucapkan terima kasih atas pertisipasi aktif para peneliti dari lingkup dan luar Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan konservasi Sumberdaya Ikan.

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

___________ Korespondensi Penulis

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur-Jakarta Utara 14430

PERKEMBANGAN DAN OPTIMISASI PRODUKSI

PERIKANAN LAUT DI INDONESIA

Purwanto dan Wudianto

Peneliti pada Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan-Jakarta Teregistrasi I tanggal: 3 Desember 2010; Diterima setelah perbaikan tanggal: 14 April 2011;

Disetujui terbit tanggal:5 Agustus 2011

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan perkembangan kegiatan penangkapan dan produksi perikanan laut Indonesia pada kurun waktu 22 tahun terakhir. Jumlah dan daya tangkap armada perikanan laut telah berkembang pesat dan menghasilkan peningkatan produksi perikanan. Perkembangan produksi tersebut cenderung melambat pada 10 tahun terakhir dan mendekati level-off, namun volume produksi ikan tersebut tidak mencapai tingkat optimalnya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian sub-optimal tersebut antara lain adalah terjadinya overcapacity pada armada perikanan yang berdampak terjadinya overfishing, struktur armada perikanan yang didominasi perahu dan kapal berskala kecil yang beroperasi tidak jauh dari pantai menggunakan alat tangkap dengan selektivitas rendah, dan adanya praktek penangkapan ikan secara ilegal. Permasalahan lainnya adalah karakteristik sumberdaya ikan yang terdiri dari banyak species yang bermigrasi ke dan/atau dimanfaatkan bersama oleh nelayan dari daerah atau negara yang berbeda. Pengendalian upaya penangkapan ikan dalam kerangka pengelolaan perikanan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut perlu dilakukan untuk optimisasi produksi lestari. Pilihan pengendalian untuk masing-masing wilayah pengelolaan perikanan dijelaskan pada tulisan ini.

KATA KUNCI: batas pertumbuhan, perkembangan, pengendalian, penangkapan ikan, produksi lestari maksimum.

ABSTRACT: Development and optimisation of Indonesian marine fisheries production. By : Purwanto and Wudianto This paper describes the development of fishing activities and marine fisheries production of Indonesia during the last 22 year period. The number and fishing power of fishing fleet increased considerably, resulting in higher quantity of marine fisheries production. The growth of the production tends to be slower in the last decade approaching a level-off. However, the quantity of production was much lower than the optimal level.

Some problems causing this suboptimal achievement included over-capacity of fishing fleet resulting in overfishing, domination of the fishing fleet by small-scale boats operating less selective fishing gears in the waters close to coastal areas, and illegal fishing practices. Another problem was multispecies nature of fisheries, with some fishery resources migrated to and/or were shared amongst fishers from different districs, provinces or countries. Control of fishing effort in the fisheries management famework taking into account these matters should be conducted in order to optimise sustainable production. Alternative control measures for each fisheries management area are explained here.

KEYWORDS: limit to grow, development, control, fishing, maximum sustainable yield.

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

PENDAHULUAN

Di wilayah perairan laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terdapat sumberdaya ikan (SDI) yang terdiri dari beragam jenis (multi-species) dan merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), potensi kemakmuran dari SDI tersebut perlu didayagunakan pada tingkat optimal untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan bangsa yang makmur. Pendayagunaan SDI secara bertanggung-jawab berarti memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara benar sesuai dengan daya-dukungnya sehingga tercapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjamin kelestariannya (Pasal 6 ayat 1 Undang Undang (UU) nomor 31 tahun 2004). Pemanfaatan SDI secara benar akan dapat memberikan dukungan optimum terhadap pembangunan perikanan di Indonesia secara berkelanjutan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional.

Pemanfaatan SDI yang

dilakukan secara benar, sehingga kelimpahan SDI tersebut dan keaneka-ragaman hayatinya dapat dipertahankan pada tingkat

optimum, akan memberikan jaminan kelangsungan usaha penangkapan ikan. Kelangsungan usaha penangkapan ikan, pada gilirannya, akan menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi pada bagian hulu dan hilirnya. SDI juga merupakan sumber induk alami dan plasma nutfah yang

amat diperlukan dalam

pengembangan usaha

pembudidayaannya. Plasma

nutfah sangat penting dalam pemuliaan genetika dalam rangka menghasilkan induk unggul. Dengan demikian, kelestarian SDI dan keanekaragaman hayatinya juga akan memberi jaminan kelangsungan usaha budidaya dan kegiatan ekonomi penunjangnya, baik pada bagian hulu maupun hilirnya.

Perkembangan perikanan laut mencapai batas pertumbuhannya pada saat pendayagunaan SDI laut tersebut menghasilkan manfaat yang optimal dan

berkelanjutan sementara

sumberdaya ikannya tetap lestari. Pengembangan lebih lanjut setelah perikanan laut mencapai batas pertumbuhannya akan berakibat penurunan manfaat lebih rendah dibandingkan tingkat optimalnya dan peningkatan resiko ancaman terhadap kelestarian SDI.

Tulisan ini menyajikan evaluasi perkembangan perikanan laut Indonesia, mencakup jumlah dan

ukuran armada perikanan daya tangkapnya serta produksi ikan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan (1985, 1990, 1995, 1999) dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2005, 2010). Tulisan ini juga menyajikan potensi produksi yang dapat dihasilkan dari SDI laut di Indonesia dan intensitas pemanfaatannya, berdasarkan data/informasi yang tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan

dan Perikanan nomor

45/Men/2011, serta langkah yang

dapat ditempuh untuk

mengoptimumkan produksi

lestarinya.

Perkembangan Armada

Perikanan Laut, Upaya

Penangkapan Dan Hasil

Tangkapan Per Unit Upaya

Permintaan akan hasil

perikanan yang cenderung terus

meningkat di pasar dunia (FAO, 2010) maupun dalam negeri telah

mendorong pelaku usaha

Indonesia untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikannya dengan menambah jumlah perahu

atau kapal agar dapat

meningkatkan produksinya. Peningkatan kapasitas tersebut

juga dilakukan dengan

peningkatan daya tangkap melalui penggunaan kapal berukuran lebih besar, alat tangkap yang lebih

efektif dan alat bantu

penangkapan (Cardinale, Nugroho & Hernroth, 2009; Purwanto & Nugroho, 2011). Akibatnya, selain jumlah seluruh perahu dan kapal perikanan di Indonesia terus bertambah, upaya penangkapan ikan, yang merupakan ukuran kemampuan penangkapan ikan (OECD, 2007; McCluskey & Lewison, 2008), juga terus meningkat (Gambar 1).

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.) 0 50 100 150 200 250 0 10 20 30 40 50 60 70 1987 -88 1989 -90 1991 -92 1993 -94 1995 -96 1997 -98 1999 -00 2001 -02 2003 -04 2005 -06 2007 -08

Ju

mlah

p

er

ah

u

t

an

p

a

mo

to

r

d

an

b

erm

o

to

r

tem

p

el

(10

00

u

n

it

)

Ju

mlah

k

ap

al

mo

to

r

(10

00

u

n

it

)

Tahun

KM <10 GT KM 10-30 GT KM >30 GT PTM PMT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 100 200 300 400 500 600 1987 -88 1989 -90 1991 -92 1993 -94 1995 -96 1997 -98 1999 -00 2001 -02 2003 -04 2005 -06 2007 -08Upa

ya

p

en

an

gk

ap

an

d

ari

p

er

ah

u

t

an

p

a

mo

to

r

d

an

b

ermot

or

temp

el

(10

00

u

n

it

)

Upa

ya

p

en

an

gk

ap

an

d

ari

kap

al

mo

to

r

(10

00

GT)

Tahun

KM <10 GT KM 10-30 GT KM >30 GT PTM PMT(A)

(B)

Gambar 1. Perkembangan (A) jumlah perahu dan kapal perikanan, serta (B) upaya penangkapan ikan dari armada perahu dan kapal di Indonesia, 1987 – 2008.

Pada periode tahun 1998 – 2008, peningkatan jumlah keseluruhan armada perikanan adalah sekitar 30,8%. Sementara itu, jumlah perahu bermotor tempel meningkat 55,5%. Jumlah kapal berukuran kurang dari 10 GT, 10-30 GT dan yang lebih dari 10-30 GT masing-masing meningkat 46,1%, 32,1% dan 2.1%. Sebaliknya, jumlah perahu tanpa motor menurun 5,4%.

Hingga saat ini, armada penangkapan ikan di Indonesia didominasi oleh perahu dan kapal berukuran kecil yang umumnya beroperasi pada kawasan perairan dekat pantai menggunakan alat tangkap yang kurang selektif. Pada tahun 2008, jumlah perahu dan kapal berukuran kecil tersebut adalah sekitar 97% dari jumlah keseluruhan armada (596 ribu unit) yang terdiri dari perahu tanpa motor (36%), perahu bermotor tempel (38%) dan kapal berukuran kurang dari 10 GT (23%). Sementara itu jumlah kapal berukuran 10-30 GT dan lebih dari 30 GT masing-masing hanya 2% dan 1% dari jumlah seluruh armada. Distribusi armada perikanan tersebut tidak merata diantara 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP). Tiga WPP dengan jumlah perahu dan kapal terbanyak adalah WPP-712, WPP-713 dan

WPP-711 (Lampiran 1). Jumlah perahu dan kapal di kawasan barat Indonesia (KBI) relatif sama dengan yang di kawasan timur Indonesia (KTI). Namun demikian, perahu dan kapal berukuran kecil lebih banyak di KTI, sedangkan kapal berukuran besar lebih banyak di KBI.

Peningkatan jumlah dan daya tangkap armada perikanan pada periode tahun 1998 – 2008 telah menyebabkan peningkatan upaya penangkapan keseluruhan sekitar 39,5%. Sementara itu, upaya

penangkapan dari perahu

bermotor tempel meningkat 55,5%. Upaya penangkapan dari kapal motor berukuran kurang dari 10 GT, 10-30 GT dan yang lebih dari 30 GT masing-masing meningkat 46,3%, 33,4% dan 35,5%. Sebaliknya, upaya penangkapan dari perahu tanpa motor menurun 5,4%. Membandingkan persentase perubahan jumlah masing-masing kategori armada perikanan

tersebut dan upaya

penangkapannya, dapat

disimpulkan terjadinya

peningkatan daya tangkap kapal perikanan. Peningkatan daya tangkap paling tinggi terjadi pada kapal berukuran lebih dari 30 GT.

Berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing jenis armada perikanan terhadap upaya

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

penangkapan keseluruhan, upaya penangkapan dari armada kapal jauh lebih tinggi dibandingkan dari armada perahu, walaupun jumlah kapal lebih sedikit dibandingkan

jumlah perahu. Upaya

penangkapan dari armada kapal pada tahun 2008 adalah sekitar 94% dari upaya penangkapan seluruh armada perikanan. Berdasarkan tonase kapal, upaya penangkapan dari kapal berukuran kurang dari 10 GT, 10-30 GT dan yang lebih dari 30 GT masing-masing adalah 39%, 19% dan 36%

dari upaya penangkapan

keseluruhan. Distribusi upaya

penangkapan dari armada

perikanan berdasarkan WPP, yang tertinggi adalah di WPP-712, urutan berikutnya adalah WPP-713, WPP-711 dan WPP-571 (Lampiran 2). Upaya penangkapan dari armada perikanan di KBI adalah sekitar 73% dari upaya penangkapan seluruh armada perikanan se Indonesia.

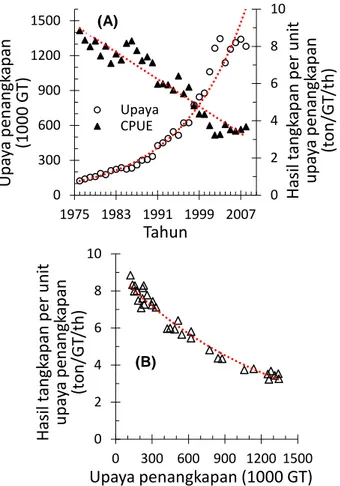

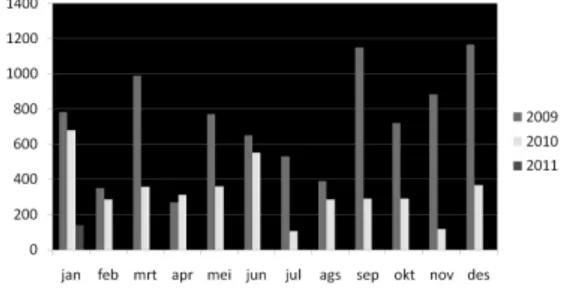

Peningkatan upaya

penangkapan dari armada

perikanan di Indonesia pada periode tahun 1976 – 2008 diikuti

dengan penurunan hasil

tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE) (Gambar 2). Karena nilai CPUE menunjukkan besarnya produktivitas armada perikanan dan kelimpahan SDI (Cadima, 2003; McCluskey & Lewison, 2008), penurunan CPUE

tersebut mengindikasikan

terjadinya penurunan produktivitas armada perikanan dan penyusutan kelimpahan SDI di Indonesia sebagai akibat dari meningkatnya upaya penangkapan pada kurun waktu tersebut. Hal yang sama dijumpai antara lain pada perikanan udang di perairan selatan Jawa Tengah (Purwanto, 1988; Purwanto, Nitimulyo & Jatileksono, 1988) dan di Laut Arafura (Widodo, Purwanto & Nurhakim, 2001; Purwanto, 2008a, 2010, 2011b, 2011c), perikanan demersal di Laut Jawa (Purwanto, 2003) dan Laut Arafura (Widodo, Purwanto & Nurhakim, 2001; Badrudin, Nurhakim, & Prisantoso, 2008), perikanan lemuru di Selat Bali (Purwanto, 1992, 2008b, 2011a), perikanan pelagis kecil di Laut Jawa (Purwanto, 2003; Purwanto & Nugroho, 2011).

Gambar 2. (A) Perkembangan upaya penangkapan ikan dan hasil tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE), serta (B) hubungan antara CPUE dengan upaya penangkapan dari armada perikanan Indonesia, 1976 - 2008.

Perkembangan Dan Batas Pertumbuhan Produksi Perikanan Laut

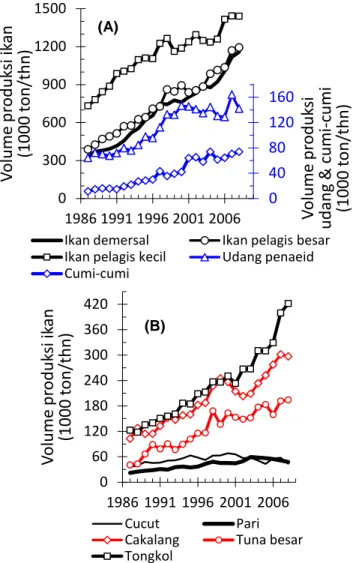

Perkembangan produksi ikan laut Indonesia secara keseluruhan pada periode tahun 1976 – 2008 menunjukkan kecenderungan pelambatan setelah tahun 1996

(Gambar 3A). Hubungan antara volume produksi keseluruhan dan upaya penangkapan pada kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa tingkat produksi ikan laut Indonesia telah mendekati tingkat optimalnya (Gambar 3B). Volume produksi ikan laut Indonesia tahun 2008 adalah 4,7 juta ton.

0 2 4 6 8 10 0 300 600 900 1200 1500 1975 1983 1991 1999 2007

H

asil

tan

gk

ap

an

p

er

u

n

it

u

p

ay

a

p

en

an

gk

ap

an

(t

o

n

/GT

/t

h

)

Upa

ya

p

en

an

gk

ap

an

(10

00

GT)

Tahun

Upaya CPUE 0 2 4 6 8 10 0 300 600 900 1200 1500H

asil

tan

gk

ap

an

p

er

u

n

it

u

p

ay

a

p

en

an

gk

ap

an

(t

o

n

/GT

/t

h

)

Upaya penangkapan (1000 GT)

(B) (A)Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

Sementara itu, potensi produksi ikan, yaitu produksi lestari maksimum, yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan SDI yang berada di wilayah perairan laut dan ZEE Indonesia adalah sekitar 6,52 juta ton per tahun. Dari keseluruhan potensi produksi ikan tersebut, sekitar 96% bersumber dari stok ikan pelagis kecil (3,65 juta ton), ikan demersal (1,45 juta ton), dan ikan pelagis besar (1,14 juta ton)

(Lampiran 3). Sisanya (sekitar 4%) bersumber dari stok udang (100 ribu ton) dan jenis lainnya (180 ribu ton). Walaupun volume produksi tersebut lebih rendah dibandingkan potensinya, tidak berarti bahwa peningkatan jumlah perahu dan/atau kapal akan

menghasilkan peningkatan produksi ikan. 0 1000 2000 3000 4000 5000 1975 1983 1991 1999 2007

V

o

lu

me

p

ro

d

u

ksi

ik

an

kese

lu

ru

h

an

(10

00

t

on

/t

h

n

)

Tahun

0 1000 2000 3000 4000 5000 0 300 600 900 1200 1500V

o

lu

me

p

ro

d

u

ksi

ik

an

keselu

ru

h

an

(10

00

t

o

n

/t

h

n

)

Upaya penangkapan (1000 GT)

(A) (B)Gambar 3. (A) Perkembangan volume produksi ikan laut keseluruhan di Indonesia, dan (B) hubungan antara volume produksi ikan laut keseluruhan dan upaya penangkapan ikan dari armada perikanan Indonesia, 1976 – 2008.

Dinamika usaha penangkapan ikan berbeda dari dinamika industri manufaktur. Pada industri manufaktur, semua faktor produksi dalam kendali pelaku usaha, sehingga peningkatan input

produksi diikuti dengan

peningkatan produksi. Sementara itu, peningkatan input produksi pada usaha penangkapan ikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan produksinya. Pada

SDI yang belum pernah

dimanfaatkan, peningkatan kegiatan penangkapan akan diikuti

oleh meningkatnya laju

pertumbuhan biomasa ikan tersebut, sehingga produksi ikan juga meningkat. Laju pertumbuhan biomasa semakin meningkat dengan peningkatan berlanjut kegiatan penangkapan hingga

dicapai laju maksimum

pertumbuhan biomasa. Pada saat pertumbuhan biomasa mencapai

laju maksimum, kegiatan

penangkapan menghasilkan

produksi lestari maksimum

(maximum sustainable yield =

MSY). Pada kondisi tersebut potensi SDI dimanfaatkan penuh (fully-exploited). Setelah tingkat maksimum tersebut, peningkatan

berlanjut pada upaya

penangkapan menyebabkan SDI dimanfaatkan secara berlebih

(over-exploited) berakibat

penyusutan laju pertumbuhan

biomasa sehingga produksi ikan juga menyusut (Schaefer, 1954,

1957; Fox, 1970, 1975;

Dwiponggo, 1987; Purwanto, 1988, 1992, 2003, 2008a, 2008b, 2010, 2011a, 2011b, 2011c; Purwanto, Nitimulyo & Jatileksono, 1988; Badrudin, Nurhakim, & Prisantoso, 2008; Purwanto & Nugroho, 2011). Pada kondisi terakhir tersebut, kapasitas

penangkapan dari armada

perikanan melebihi kapasitas yang diperlukan untuk berproduksi pada tingkat optimal (over-capacity) (Pascoe et al., 2004). Batas

pertumbuhan kegiatan

penangkapan ikan secara biologis adalah pada saat dicapai MSY.

Peningkatan jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi

hanya akan menghasilkan

peningkatan produksi ikan bila SDI yang menjadi sasaran operasi

penangkapannya belum

dimanfaatkan penuh. Produksi lestari tidak memungkinkan lagi meningkat bila SDI sudah berada pada tingkat pemanfaatan penuh ataupun berlebih. Peningkatan jumlah perahu dan/atau kapal yang beroperasi dengan sasaran SDI yang sudah dimanfaatkan penuh ataupun yang dimanfaatkan berlebih akan menyebabkan menyusutnya produksi lestari dan

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

sumberdaya ikannya. Sementara itu, peningkatan teknologi penangkapan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hanya akan berdampak positif terhadap peningkatan produksi bila sumberdaya ikannya belum

dimanfaatkan penuh dan

peningkatan teknologi

penangkapan tidak menyebabkan upaya penangkapan melebihi tingkat optimumnya (Purwanto, 1990). Pada saat ini sebagian besar SDI laut di 11 WPP sudah dimanfaatkan penuh atau bahkan berlebih (Tabel 1).

SDI pelagis kecil dan demersal, dengan jumlah potensi produksi sekitar 78% dari keseluruhan potensi produksi ikan, menjadi sasaran utama sebagian besar armada perikanan Indonesia. Diantara stok ikan pelagis kecil pada 11 WPP, hanya sekitar

27,3% stok yang masih

memungkinkan ditingkatkan pemanfaatannya, sedangkan sisanya sudah dimanfaatkan penuh (36,3%) atau bahkan dimanfaatkan berlebih (36,4%). Pada stok ikan demersal di 11 WPP, hanya sekitar 36,4% stok

yang masih memungkinkan

ditingkatkan pemanfaatannya,

sedangkan sisanya sudah

dimanfaatkan penuh (45,4%) atau bahkan dimanfaatkan berlebih (18,2%). Oleh karena itu, perkembangan produksi ikan demersal dan pelagis kecil cenderung melambat pada tahun-tahun terakhir (Gambar 4A). Sebagian besar stok SDI pelagis kecil dan demersal yang dimanfaatkan penuh ataupun berlebih berada pada kawasan barat Indonesia, pada WPP yang berdekatan dengan daerah padat penduduk (Tabel 1).

Gambar 4. (A) Perkembangan produksi ikan laut di Indonesia berdasarkan jenis atau kelompok jenis sumberdaya ikan dan (B) perkembangan produksi beberapa jenis ikan laut yang masuk kelompok jenis ikan pelagis besar, 1987 – 2008.

Sementara itu, tidak satupun stok udang pada sembilan WPP memungkinkan ditingkatkan pemanfaatannya, karena 11% stok

sudah dimanfaatkan penuh dan 89% stok dimanfaatkan berlebih. Indikasi dari hal ini adalah volume produksi udang yang cenderung

0

40

80

120

160

200

240

280

0 300 600 900 1200 1500 1986 1991 1996 2001 2006V

o

lu

me

p

ro

d

u

ksi

u

d

an

g

&

cu

mi

-c

u

mi

(10

00

t

o

n

/t

h

n

)

V

o

lu

me

p

ro

d

u

ksi

ik

an

(10

00

t

o

n

/t

h

n

)

Ikan demersal Ikan pelagis besar Ikan pelagis kecil Udang penaeid Cumi-cumi 0 60 120 180 240 300 360 420 1986 1991 1996 2001 2006

V

o

lu

me

p

ro

d

u

ksi

ik

an

(10

00

t

o

n

/t

h

n

)

Cucut PariCakalang Tuna besar Tongkol

(A)

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

menurun setelah tahun 2000 (Gambar 4A). Sebaliknya, stok cumi-cumi masih memungkinkan ditingkatkan pemanfaatannya, sebagaimana juga diindikasikan oleh volume produksi cumi-cumi yang masih cenderung meningkat pada tahun-tahun terakhir (Gambar 4A).

Perkembangan produksi ikan pelagis besar menunjukkan kecenderungan pelambatan pada tahun-tahun terakhir (Gambar 4A). Ikan tuna, cakalang, tongkol, cucut dan pari termasuk kelompok jenis SDI pelagis besar. Data produksi perikanan tahun 1987 – 2008 menunjukkan bahwa 42% dari produksi perikanan pelagis besar terdiri dari ikan cakalang dan ikan tuna besar, mencakup albakora, madidihang, tuna mata besar dan tuna sirip biru. Semua stok ikan tuna besar tidak memungkinkan lagi ditingkatkan pemanfaatannya, karena stok sudah dimanfaatkan penuh (44%) dan ada yang dimanfaatkan berlebih (56%). Sebaliknya, stok ikan cakalang di 11 WPP masih memungkinkan ditingkatkan pemanfaatannya. Berdasarkan kecenderungan perkembangan produksi perikanan selama 22 tahun terakhir, kelompok jenis SDI pelagis besar lainnya yang memungkinkan ditingkatkan produksinya adalah tongkol (Gambar 4B). Pada kurun waktu tersebut, rata-rata produksi tongkol adalah sekitar 30% dari produksi perikanan pelagis besar.

Sementara itu, stok cucut dan pari, yang menyumbang produksi sekitar 12% dari produksi perikanan pelagis besar, perkembangan produksinya pada lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan level-off. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan SDI tersebut tidak memungkinkan ditingkatkan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestariannya.

Produksi ikan laut Indonesia tahun 2008 adalah hasil kegiatan menangkap ikan dari stok SDI

yang dimanfaatkan penuh

sehingga mencapai tingkat produksi optimal, dan dari stok SDI lainnya yang dimanfaatkan pada tingkat rendah (under-exploited) maupun berlebih sehingga tidak mencapai tingkat produksi optimal.

Permasalahan lain yang

menyebabkan tingkat produksi sub-optimal adalah struktur armada perikanan Indonesia yang didominasi oleh perahu dan kapal berukuran kecil sehingga jangkauan operasinya lebih terbatas pada perairan dekat pantai, termasuk pula kawasan mangrove, yang merupakan kawasan asuhan anak ikan (Ruitenbeek, 1994; Blaber, Brewer & Salini, 1995; Nagelkerken, et al., 2008). Konsekuensinya, hasil tangkapan dari armada perikanan pantai tersebut sebagian terdiri dari anakan ikan. Produksi ikan akan dapat dihasilkan dengan volume lebih tinggi bila anakan

ikan tidak ditangkapi sehingga memiliki kesempatan tumbuh lebih besar. Selain masalah tersebut, sebagian potensi produksi ikan Indonesia ternyata dipanen secara ilegal oleh nelayan dari negara lain dan dibawa langsung dari daerah penangkapan ke luar negeri (Purwanto, 2009), sehingga tidak tercatat dalam statistik perikanan Indonesia.

Bila semua stok SDI

dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan Indonesia maka volume produksi ikan yang dihasilkan akan lebih tinggi dibandingkan volume produksi tahun 2008 dan dapat mencapai tingkat MSY, setara dengan potensi produksi yang dapat dihasilkan. Daya dukung SDI membatasi peningkatan produksi ikan, dan dengan

demikian juga membatasi

perkembangan perikanan yang berbasis pada SDI tersebut.

OPTIMISASI PRODUKSI

PERIKANAN LAUT

Kontribusi optimum perikanan tangkap terhadap pembangunan nasional dimungkinkan bila SDI

yang terdapat pada WPP

dimanfaatkan pada tingkat optimal dan lestari. Hal ini dapat dicapai bila pelaku usaha perikanan

bersedia menghentikan

peningkatan upaya

penangkapannya saat dicapai tingkat produksi lestari optimum. Namun demikian, stok ikan di laut merupakan sumberdaya milik

umum, tidak seorangpun memiliki hak khusus untuk memanfaatkan sendiri ataupun melarang orang

lain ikut memanfaatkan

sumberdaya alam tersebut. Akibatnya, setiap pelaku usaha berlomba meningkatkan upaya penangkapannya dengan harapan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, dengan konsekuensi produktivitas perikanan secara keseluruhan justru akan menurun (Bell, 1980).

Perkembangan produksi ikan laut Indonesia secara keseluruhan pada periode tahun 1976 – 2008 menunjukkan kecenderungan pelambatan dan tingkat produksi ikan telah mendekati tingkat

optimalnya. Kapasitas

penangkapan pada sebagian besar WPP telah melebihi tingkat optimumnya dan menyebabkan terjadinya pemanfaatan SDI secara berlebih, sehingga SDI pada sebagian besar WPP tidak memungkinkan lagi ditingkatkan

pemanfaatannya. Manfaat

optimum dari SDI di WPP untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak akan dapat dicapai pada kondisi pemanfaatan SDI secara berlebih seperti tersebut. Agar SDI lestari serta dapat menghasilkan manfaat secara optimum dan berkelanjutan, pemerintah perlu

melaksanakan pengelolaan

perikanan(Pasal 1 & 6 UU nomor

31 tahun 2004).

Mempertimbangkan kondisi

perikanan laut saat ini, intervensi Pemerintah diperlukan untuk

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

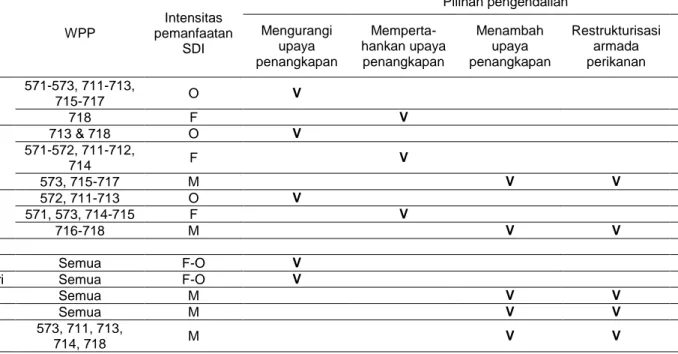

mengendalikan perikanan dalam kerangka pengelolaan perikanan. Adapun pilihan pengendalian perikanan untuk optimisasi produksi ikan pada masing-masing WPP disajikan pada Tabel 2.

Perikanan laut Indonesia terdiri dari sejumlah armada perikanan dengan beragam alat tangkap (multi-fleet) yang dioperasikan untuk memanfaatkan SDI yang terdiri dari banyak jenis (

multi-species). Masing-masing jenis

armada tersebut melaksanakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tertentu dengan sasaran utama suatu jenis SDI, namun hasil tangkapan yang diperoleh tidak hanya jenis SDI yang menjadi sasaran utamanya melainkan juga jenis SDI lain yang menjadi sasaran utama dari armada yang menggunakan alat tangkap yang

berbeda. Konsekuensinya,

intensitas penangkapan salah satu armada perikanan dengan sasaran utama salah satu jenis SDI berdampak tidak hanya terhadap volume hasil tangkapan dan kelimpahan jenis SDI yang menjadi sasaran utamanya melainkan juga terhadap volume hasil tangkapan dan kelimpahan jenis SDI lain yang ikut tertangkap dan menjadi sasaran utama dari armada penangkapan yang lain. Oleh karena itu, pengendalian perikanan tersebut tidak seharusnya hanya didasarkan pada dinamika salah satu jenis

SDI dan karakteristik salah satu armada dengan alat tangkap tertentu. Pengendalian terhadap perikanan dengan karakteristik multi-species multi-fleet tersebut harus dilakukan secara simultan dengan memperhitungkan dampak interaksi antar armada perikanan yang memperoleh hasil tangkapan dengan species yang sama (Purwanto & Nugroho, 2010).

Pengendalian terhadap

perikanan dengan sasaran SDI yang belum dimanfaatkan penuh dilakukan dengan peningkatan upaya penangkapan secara terkendali sehingga mencapai tingkat produksi optimal. Peningkatan upaya penangkapan

dapat dilakukan melalui

penambahan jumlah kapal,

peningkatan teknologi

penangkapan ataupun perbaikan taktik dan strategi penangkapan ikan. Sebaliknya, pada kondisi kapasitas penangkapan yang berlebih upaya penangkapan perlu dikurangi. Namun, pengendalian

tidak dilakukan dengan

mengurangi jumlah kapal, karena investasi kapal pada kegiatan usaha penangkapan ikan tidak mudah untuk dialihkan ke kegiatan usaha lainnya. Pada kondisi terakhir tersebut pengendalian dilakukan dengan mengurangi intensitas penangkapan melalui pengurangan hari atau trip penangkapan sehingga mendekati atau mencapai intensitas penangkapan optimal (Purwanto,

1988) dan/atau mengalihkan operasi penangkapan sebagian kapal ke WPP lain yang sumberdaya ikannya belum dimanfaatkan penuh.

Kemakmuran rakyat

sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 33(3) UUD 1945 tidak dapat diartikan sebagai kemakmuran orang per orang melainkan

mengutamakan kemakmuran

masyarakat atau semua orang. Pada kasus perikanan, hal tersebut

dapat diartikan sebagai

kemakmuran masyarakat

perikanan. Implikasi dari hal ini adalah mendorong perikanan skala besar untuk mengembangkan produktivitas dan efisiensi usahanya sehingga mencapai manfaat ekonomi optimum, sementara perikanan skala kecil tetap diberi ruang pengembangan usaha agar kelangsungannya tetap terjamin. Dalam kaitan dengan pengendalian penangkapan ikan, perlindungan terhadap perikanan skala kecil dari persaingan langsung dengan perikanan skala besar dalam pemanfaatan SDI dapat dilakukan dengan penetapan jalur atau zonasi daerah penangkapan ikan. Perikanan skala kecil dengan daerah operasi dekat pantai menggunakan alat tangkap dengan selektivitas rendah potensial mengancam kelestarian SDI, karena anakan ikan yang tertangkap belum sempat tumbuh besar dan berkembang-biak, serta menyebabkan produksi ikan tidak mencapai tingkat optimalnya.

Upaya optimisasi produksi dan perlindungan anakan ikan dilakukan melalui perlindungan daerah asuhan dan penggunaan alat tangkap yang lebih selektif terhadap jenis dan ukuran atau umur ikan. Bila SDI belum dimanfaatkan penuh, restrukturisasi armada perikanan dapat dilakukan guna mengoptimumkan produksi ikan sekaligus mengurangi tekanan terhadap SDI di perairan pantai.

Upaya pengelolaan perikanan tersebut hanya akan efektif bila otoritas pengelolaan mampu mengendalikan seluruh kegiatan penangkapan terhadap suatu stok ikan. SDI yang berada di perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu SDI yang menetap pada suatu perairan, dan SDI yang beruaya lintas laut di dalam WPP atau lintas negara hingga laut lepas. Pengelolaan perikanan di WPP adalah menjadi kewenangan Pemerintah (Pasal 6 UU no 31 th 2004). Khusus pengelolaan perikanan di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan adalah menjadi kewenangan Daerah (Pasal 18 UU nomor 32 tahun 2004). Namun demikian, pengelolaan perikanan yang dilaksanakan oleh suatu Daerah hanya akan efektif bila Daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengendalian seluruh kapal yang memanfaatkan suatu stok ikan yang sama. Hal ini dimungkinkan bila satu kesatuan

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

stok ikan hanya berada di wilayah

yang menjadi Kewenangan

Daerah tersebut.

Bila SDI selalu bermigrasi atau satu kesatuan stok ikan hidup menyebar pada perairan yang

menjadi kewenangan dari

beberapa Daerah, ataupun dimanfaatkan oleh nelayan dari berbagai Daerah, pengelolaan perikanan tidak akan efektif bila hanya dilakukan oleh sebagian daerah. Pengendalian intensitas pemanfaatan SDI tersebut oleh salah satu daerah pengguna SDI tidak akan efektif bila Daerah lain yang juga memanfaatkan stok ikan yang sama tidak mengendalikan tingkat pemanfaatannya. Hal itu karena kelimpahan sumberdaya tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas pemanfaatan oleh nelayan dari daerah-daerah lain. Kesulitan dalam mengelola SDI yang beruaya melintasi batas antar daerah adalah karena masing-masing daerah tidak memiliki

kewenangan mengendalikan

intensitas penangkapan di luar wilayah kewenangannya. Kesulitan lain dalam pengelolaan tersebut timbul karena masing-masing daerah tidak memungkinkan melakukan sendiri estimasi secara akurat daya dukung SDI tersebut untuk pengelolaannya. Padahal akurasi estimasi tersebut menentukan keberhasilan dalam mencapai sasaran pengelolaan.

Dalam pembagian

penyelenggaraan urusan

pemerintahan, yang merupakan

pelaksanaan hubungan

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan, digunakan tiga kriteria yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (Pasal 11 UU nomor 32 tahun 2004). Mempertimbangkan tiga kriteria pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dan pola sebaran atau pola migrasi sumberdaya ikannya, pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan

suatu pemerintah daerah

sebaiknya tidak selalu mutlak menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat melakukan sendiri pengelolaan terhadap perikanan yang memanfaatkan SDI yang menyebar hanya pada wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangannya. Sementara itu untuk SDI yang menyebar atau bermigrasi lintas wilayah pengelolaan kabupaten/kota dalam suatu provinsi, pengelolaan perikanannya dilakukan secara bersama dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Bila sumberdaya ikannya menyebar atau bermigrasi lintas wilayah pengelolaan kabupaten/kota mencakup lebih dari satu propinsi,

dilakukan secara bersama dengan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

Pengendalian upaya

penangkapan dalam mencapai sasaran pengelolaan optimal tidak akan berhasil bila pada perikanan terdapat praktek penangkapan secara ilegal. Oleh karena itu, pengendalian perikanan perlu

dibarengi dengan upaya

minimisasi kegiatan perikanan ilegal, yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan perikanan dan penegakan hukum secara konsisten.

KESIMPULAN

1. Jumlah dan kemampuan penangkapan dari armada perikanan laut Indonesia cenderung terus berkembang dalam kurun waktu 22 tahun terakhir;

2. Perkembangan produksi perikanan laut Indonesia cenderung melambat pada 10 tahun terakhir dan mendekati

level-off, namun volume

produksi ikan tersebut tidak mencapai tingkat optimalnya;

3. Beberapa hal yang

menyebabkan capaian sub-optimal pada produksi ikan laut Indonesia antara lain adalah: 3.1 terjadinya overcapacity

pada armada perikanan

yang berdampak

terjadinya overfishing

pada sebagian besar stok SDI,

3.2 struktur armada

perikanan yang

didominasi perahu dan kapal berskala kecil yang beroperasi tidak jauh dari pantai menggunakan alat

tangkap dengan

selektivitas rendah, 3.3 karakteristik SDI yang

terdiri dari banyak species yang bermigrasi

ke dan/atau

dimanfaatkan bersama oleh nelayan dari daerah

atau negara yang

berbeda;

3.4 adanya praktek

penangkapan ikan

secara ilegal;

4. Pengendalian upaya

penangkapan dalam kerangka pengelolaan perikanan yang dibarengi dengan pelaksanaan pengawasan perikanan dan

penegakan hukum perlu

dilakukan untuk optimisasi produksi lestari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Profesor riset Ir. Badrudin, MSc, Profesor riset Dr. Ir. Subhat Nurhakim, MS dan Ir. Duto Nugroho, M.Si. atas komentar, koreksi dan saran untuk penyempurnaan draft tulisan ini. Namun demikian, kesalahan yang

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

masih ada pada tulisan ini tetap menjadi tanggungjawab penulis sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, S. Nurhakim, & B. I. Prisantoso. 2008. Estimated unrecorded catch related to the number of licensed fishing vessel in the Arafura Sea. Ind. Fish. Res. J., 14(1): 43-49. Bell, F.W. 1980 Fisheries

Economics. 197–217. In R.T. Lackey and L.A. Nielson (eds.)

Fisheries Management.

Blackwell Scientific

Publications, Oxford. 422p. Blaber, S. J. M., D. T. Brewer and

J. P. Salini. 1995. Fish communities and the nursery role of the shallow inshore waters of a tropical bay in the Gulf of Carpentaria, Australia. Estuarine, Coastal and Shelf Science 40: 177-193.

Cadima, E.L. 2003. Fish stock assessment manual. FAO Fisheries Technical Paper 393. Rome, FAO. 161p.

Cardinale, M., D. Nugroho & L. Hernroth. 2009. Reconstructing historical trends of small pelagic fish in the Java Sea using standardized commercial trip based catch per unit of effort. Fisheries Research 99: 151– 158.

Direktorat Jenderal Perikanan. 1985. Statistik perikanan Indonesia 1983. DJP, Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan.

1990. Statistik perikanan Indonesia 1988. DJP, Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan.

1995. Statistik perikanan Indonesia 1993. DJP, Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan.

1999. Statistik perikanan Indonesia 1997. DJP, Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap. 2005. Statistik perikanan Indonesia 2003. DJPT, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2010. Statistik perikanan Indonesia 2008. DJPT, Jakarta.

Dwiponggo, A. 1987. Indonesia's marine fisheries resources. 10-63. In C. Bailey, A. Dwiponggo & F. Marahudin. 1987. Indonesian marine capture fisheries. ICLARM Studies and Reviews 10.196 p.

Food and Agriculture Organisation. 2010. The State of World Fisheries and Aquaculture 2010. FAO, Rome. 197p. Fox, W.W. 1970. An exponential

optimizing exploited fish populations. Trans. Amer. Fish. Soc., 1970(1): 80-88.

Fox, W.W. 1975. Fitting the generalized stock production model by least-squares and equilibrium approximation. Fishery Bulletin 73(1): 23-37. Organisation for Economic

Co-operation and Development (OECD). 2007. Glossary of statistical terms. OECD. 863p. McCluskey, S.M. & R.L. Lewison.

2008. Quantifying fishing effort: a synthesis of current methods and their applications. Fish and Fisheries 9, 188–200.

Nagelkerken, I., S.J.M. Blaber, S. Bouillon, P. Green, M. Haywood, L.G. Kirton, J.-O. Meynecke, J. Pawlik, H.M. Penrose, A. Sasekumar, & P.J. Somerfield. 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. Aquatic Botany 89: 155–185.

Pascoe, S., D. Gréboval, J. Kirkley, & E. Lindebo. 2004. Measuring and appraising capacity in fisheries: framework, analytical tools and

data aggregation. FAO

Fisheries Circular 994. 39p. Purwanto. 1988. Optimisasi

Ekonomi Penangkapan Udang di Pantai Selatan Jawa Tengah

dan sekitarnya. Tesis S-2. Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada. 109h. Purwanto. 1990. Bio-ekonomi

perubahan teknologi

penangkapan ikan. Oseana, 15(2): 115-126.

Purwanto. 1992. Rente ekonomi

dan tingkat optimal

pengusahaan sumberdaya

perikanan lemuru di perairan selat Bali. Jurnal Ekonomi Lingkungan 1(3): 28-39.

Purwanto. 2003. Status and management of the Java Sea fisheries. 793-832. In G. Silvestre, L. Garces, I. Stobutzki, M. Ahmed, R. A. Valmonte-Santos, C. Luna, L. Lachica-Aliño, P. Munro, V. Christensen, & D. Pauly (eds.) Assessment, Management, and Future Directions for Coastal Fisheries in Asian Countries. World Fish Center Conference Proceeding 67. 1120 pp. Purwanto. 2008a. Resource rent

generated in the Arafura shrimp fishery. Final Draft. Prepared for the World Bank PROFISH Program. Washington. D.C. 29p.

Purwanto. 2008b. Resource rent generated in the Bali strait sardine fishery in a fluctuating environment. Final Draft. Prepared for the World Bank

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

PROFISH Program.

Washington. D.C. 33p.

Purwanto. 2009. Strategi Penanggulangan Illegal Fishing dan Optimalisasi Pemanfaatan

Sumberdaya Ikan guna

mendukung Good Governance dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional. Kertas Karya Perorangan. PPSA XVI, Lembaga Ketahanan Nasional RI, Jakarta. 112h.

Purwanto. 2010. The biological optimal level of the arafura shrimp fishery. Ind. Fish. Res. J., 16(2): 79-89.

Purwanto. 2011a. Bio-economic optimal levels of the Bali strait sardine fishery operating in a fluctuating environment. Ind. Fish. Res. J., 17(1): 1-12. Purwanto. 2011b. A compromise

solution to the conflicting objectives in the management of the Arafura shrimp fishery. Ind. Fish. Res. J., 17(1): 37-44. Purwanto. 2011c. Model optimisasi dengan sasaran beragam untuk pengelolaan perikanan udang di Laut Arafura. Diterima untuk dimuat pada Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 2011 Purwanto & D. Nugroho. 2010.

Tingkat optimal pemanfaatan stok udang, ikan demersal, dan pelagis kecil di laut Arafura. J.

Lit. Perikan. Ind., 16(4): 311-321.

Purwanto & D. Nugroho. 2011. Daya tangkap kapal pukat cincin dan upaya penangkapan pada perikanan pelagis kecil di Laut Jawa. Diterima untuk dimuat pada Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia 2011. Purwanto, K.H. Nitimulyo & T.

Jatileksono. 1988. Optimisasi ekonomi penangkapan udang di pantai selatan Jawa Tengah dan sekitarnya. Gadjah Mada University Graduate Research Publication, 1(4): 557-567 Ruitenbeek, H.J. 1994. Modelling

economy-ecology linkages in mangroves: Economic evidence for promoting conservation in Bintuni Bay, Indonesia. Ecological Economics 10: 233-247

Schaefer, M.B. 1954. Some aspects of the dynamics of populations important to the management of commercial marine fisheries. Bulletin of the Inter American Tropical Tuna Commission 1: 25-56.

Schaefer, M.B. 1957. Some considerations of population dynamics and economics in relation to the management of

the commercial marine

Research Board of Canada 14: 669-681.

Widodo, J., Purwanto & S. Nurhakim. 2001. Evaluasi Penangkapan Ikan di Perairan ZEEI Arafura: Pengkajian sumberdaya ikan demersal. Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 50p. Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945. Undang Undang nomor 31 tahun

2004 tentang Perikanan.

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang nomor 17 tahun

2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025. Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan nomor 45/Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

Tabel 1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan pada masing-masing WPP

Kelompok Sumberdaya ikan

Selat Malaka

Samudera Hindia Laut Cina Selatan Laut Jawa Selat Makassar dan Laut Flores Laut Banda Laut Seram – Teluk Tomini Laut Sulawesi Samu-dera Pasifik Laut Arafura Barat Sumatera Selatan Jawa WPP-571 WPP-572 WPP-573 WPP-711 WPP-712 WPP- 713 WPP-714 WPP-715 WPP-716 WPP-717 WPP-718 Udang O O O O O O O O O F Ikan Demersal F F M F F O F M M M O

Ikan Pelagis Kecil F O F O O O F F M M M

Tuna Besar F - O F - O F - O F - O F - O F - O O

Cakalang M M M M M M M

Cumi-cumi M M M

Keterangan: M Dimanfaatkan pada tingkat moderat;

F Dimanfaatkan penuh;

O Dimanfaatkan berlebih.

Tabel 2. Pilihan pengendalian untuk optimisasi potensi produksi ikan pada masing-masing WPP SDI WPP Intensitas pemanfaatan SDI Pilihan pengendalian Mengurangi upaya penangkapan Memperta-hankan upaya penangkapan Menambah upaya penangkapan Restrukturisasi armada perikanan Melindungi daerah asuhan anakan ikan 1 Udang 571-573, 711-713, 715-717 O V V 718 F V V 2 Demersal 713 & 718 O V 571-572, 711-712, 714 F V 573, 715-717 M V V

3 Ikan pelagis kecil

572, 711-713 O V

571, 573, 714-715 F V

716-718 M V V

4 Ikan pelagis besar:

4.1. Tuna besar Semua F-O V

4.2. Hiu/cucut dan pari Semua F-O V

4.3. Cakalang Semua M V V

4.4. Tongkol Semua M V V

5 Cumi-cumi 573, 711, 713,

714, 718 M V V

Keterangan: M=Dimanfaatkan pada tingkat moderat; F=Dimanfaatkan penuh; O=Dimanfaatkan berlebih; V=langkah pengendalian yang dipilih.

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.) WPP Jumlah Perahu tanpa motor Perahu motor tempel Kapal motor Sub jumlah < 5 GT 5-10 GT 10-20 GT 20-30 GT > 30 GT 571 Selat Malaka 38,130 9,515 3,675 24,940 19,656 3,400 897 554 433 572 Samudera Hindia Barat

Sumatera 40,181 17,804 12,757 9,620 6,514 2,276 323 323 184

573 Samudera Hindia Selatan

Jawa 48,413 10,450 29,637 8,326 3,767 2,492 1,006 771 291

711 Laut Cina Selatan 68,477 21,402 14,888 32,187 25,835 4,103 1,288 530 431 712 Laut Jawa 105,750 11,357 65,156 29,237 14,292 8,716 2,037 2,093 2,099 713 Selat Makassar dan Laut

Flores 103,876 25,044 40,052 38,781 31,561 5,767 1,053 323 77

714 Laut Banda 54,297 32,778 16,404 5,115 3,345 1,172 279 285 34

715 Laut Seram - Teluk Tomini 39,228 21,431 15,546 2,252 1,318 733 164 37

716 Laut Sulawesi 31,990 10,715 19,934 1,340 460 280 145 61 395

717 Samudera Pasifik 23,598 18,023 4,314 1,262 484 471 191 92 23

718 Laut Arafura 42,243 33,485 6,973 1,786 702 526 346 132 80

Jumlah 596,184 212,003 229,335 154,846 107,934 29,936 7,728 5,200 4,048 1 Kawasan barat Indonesia 300,951 70,528 126,113 104,310 70,064 20,987 5,551 4,271 3,438 2 Kawasan timur Indonesia 295,233 141,475 103,222 50,536 37,870 8,949 2,177 929 610 Keterangan: Hasil estimasi berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2010).

Lampiran 2. Perkiraan daya atau kemampuan tangkap perahu dan Kapal perikanan pada masing-masing WPP, 2008 WPP Jumlah Perahu tanpa motor Perahu motor temple Kapal motor Sub jumlah < 5 GT 5-10 GT 10-20 GT 20-30 GT > 30 GT 571 Selat Malaka 143,909 952 1,838 141,120 49,140 25,500 13,455 13,850 39,175 572 Samudera Hindia Barat Sumatera 68,224 1,780 6,379 60,065 16,285 17,070 4,845 8,075 13,790 573 Samudera Hindia Selatan Jawa 109,791 1,045 14,819 93,928 9,416 18,692 15,085 19,273 31,461 711 Laut Cina Selatan 167,179 2,140 7,444 157,595 64,588 30,773 19,320 13,250 29,665 712 Laut Jawa 501,009 1,136 32,578 467,295 35,730 65,370 30,555 52,325 283,315 713 Selat Makassar dan

Laut Flores 177,108 2,504 20,026 154,578 78,903 43,251 15,790 8,085 8,549 714 Laut Banda 46,625 3,278 8,202 35,146 8,362 8,789 4,183 7,122 6,690 715 Laut Seram - Teluk

Tomini 22,084 2,143 7,773 12,168 3,295 5,498 2,457 918 - 716 Laut Sulawesi 69,930 1,071 9,967 58,891 1,150 2,099 2,175 1,518 51,950 717 Samudera Pasifik 16,667 1,802 2,157 12,708 1,211 3,533 2,871 2,295 2,798 718 Laut Arafura 33,923 3,348 3,486 27,088 1,756 3,947 5,184 3,290 12,912 Jumlah 1,356,448 21,200 114,668 1,220,580 269,835 224,520 115,920 130,000 480,305 1 Kawasan barat Indonesia 990,112 7,053 63,057 920,003 175,159 157,404 83,260 106,773 397,406 2 Kawasan timur Indonesia 366,336 14,148 51,611 300,578 94,676 67,116 32,660 23,227 82,899 Keterangan: Hasil estimasi berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2010).

Perkembangan dan Optimisasi Produksi Perikanan Laut di Indonesia (Purwanto., et al.)

Lampiran 3. Potensi produksi yang dapat dihasilkan dari sumberdaya ikan pada masing-masing WPP

Kelompok Sumberdaya ikan

Potensi produksi pada masing-masing WPP ('000 ton/th)

Selat Malaka Samudera Hindia Laut Cina Selatan Laut Jawa Selat Makassar dan Laut Flores Laut Banda Laut Seram - Teluk Tomini Laut Sula-wesi Samu-dera Pasifik Laut Arafura TOTAL Barat Sumatera Selatan Jawa WPP-571 WPP-572 WPP-573 WPP-711 WPP-712 WPP-713 WPP-714 WPP-715 WPP-716 WPP-717 WPP-718 Ikan Pelagis Besar 27.7 164.8 201.4 66.1 55.0 193.6 104.1 106.5 70.1 105.2 50.9 1,145.4 Ikan Pelagis Kecil 147.3 315.9 210.6 621.5 380.0 605.4 132.0 379.4 230.9 153.9 468.7 3,645.7 Ikan Demersal 82.4 68.9 66.2 334.8 375.2 87.2 9.3 88.8 24.7 30.2 284.7 1,452.5 Udang Penaeid 11.4 4.8 5.9 11.9 11.4 4.8 - 0.9 1.1 1.4 44.7 98.3 Ikan Karang Konsumsi 5.0 8.4 4.5 21.6 9.5 34.1 32.1 12.5 6.5 8.0 3.1 145.3 Cumi-cumi 1.9 1.7 2.1 2.7 5.0 3.9 0.1 7.1 0.2 0.3 3.4 28.3 Lobster 0.4 0.6 1.0 0.4 0.5 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 4.8 Total 276.0 565.2 491.7 1,059.0 836.6 929.7 278.0 595.6 333.6 299.1 855.5 6,520.1 Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 45/Men/2011.

101

UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG

BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Suherman Banon1) Atmaja dan Duto Nugroho2) 1)Peneliti pada Balai Riset Perikanan Laut, Muara Baru-Jakarta

2)Peneliti pada Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Ancol-Jakarta Teregistrasi I tanggal:19 Januari 2011; Diterima setelah perbaikan tanggal: 16 Maret 2011;

Disetujui terbit tanggal: 28 Juli 2011

ABSTRAK

Pengertian dasar untuk pengelolaan perikanan terkait dengan fungsi fungsi biologi, sosial, teknologi, ekonomi serta lingkungan sumber daya sebagai komponen yang saling berhubungan untuk terjaminnya pengelolaan secara berkelanjutan. Stok ikan, ekosistem dan masyarakat nelayan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem yang dinamis, dimana perubahan taktik dan strategi pemanfaatan masih merupakan suatu hal yang banyak dilakukan dalam rangka penyesuaian antara faktor teknis dan ekonomis yang sering kali mengabaikan pertimbangan bio-ekologi sumberdaya ikan. Sasaran pendekatan dan kebijakan pengelolaan perikanan di berbagai negara sudah mulai berubah, diawali dengan pendekatan memaksimalkan tangkapan tahunan dan ketenaga-kerjaan menuju ke konservasi dan pengelolaan berbasis pelayanan ekosistem. Konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen masih terbatas pada pengelolaan kawasan konservasi dan habitat terumbu karang. Adanya kesenjangan dan perbedaan antara kepentingan kawasan konservasi sebagai akibat kurangnya pemahaman kolektif terhadap tujuan pengelolaan, dan kerapkali menyebabkan aktifitas perikanan tangkap sebagai bagian dari kebutuhan ekonomis berbenturan dengan fungsi kawasan konservasi dalam jangka panjang. Pengendalian upaya penangkapan dan memahami dinamika perikanan, serta mengelola nelayan menjadi prioritas untuk pengelolaan sumber daya ikan,

sedangkan konsep pengelolaan berbasis masyarakat dan ko-manajemen ditempatkan sebagai pelengkap untuk menutupi kelemahan aspek legal wilayah pengelolaan perikanan atau sumber daya ikan.

KATA KUNCI: pengelolaan, sumberdaya ikan, ko manajemen

ABSTRACT: Management Efforts on Sustainable Marine Fish Resources in Indonesia. By Suherman Banon Atmaja and Duto Nugroho.

Basic understanding of fisheries management related to biology, social, technology and economic function of fish resources. Fish stocks, ecosystem and fishers community are the integrated component under the dynamic of fisheries system, where as changing and on fishing tactic and strategy still exist to adjust between biology, technics and economics aspects. It is obvious that all technological creeps oftenly ignored the bio-ecological consideration of fish resources. The fisheries management and its policy were gradually shifting from maximize the catch, job opportunity become conservation and ecosystem based fisheries management. The concept of community-based management and co management is still limited to the management of conservation areas and coral reef habitats. The existence of gaps and differences between the interests of the conservation area as a result of a lack of understanding collective to the management objectives and often causing fishing activities as part of the economic needs clash with the function ___________________

Kosrespondensi penulis:

Jl. Muara Baru Ujung, Komp. Pelabuhan Perikanan Samudera Indonesia Jakarta Utara-1440. Tlp. (021) 6602044

102

of conservation areas in the long term. Control efforts to capture and understand the dynamics of fisheries, as well as managing fishing is a priority for the management of fish resources, while the concept of community-based management and co management issued as a supplement to cover the weakness of legal aspects of the fishery management area or fishery resource

Keywords: Management, fish resources, co-management

PENDAHULUAN

Perkembangan perikanan yang cenderung semakin mengarah kepada pemanfaatan dengan tidak mengenal kesepakatan batas-batas wilayah pengelolaan maupun penggunaan teknologi yang tidak sejalan dengan konsep ramah lingkungan menyebabkan pengelolaan perikanan tangkap saat ini bukan lagi pada mencari pilihan, tetapi cenderung berada pada kondisi tidak ada pilihan. Dengan adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi dihadapi tentang status stok sebagai dasar dalam pengelolalan perikanan dan sering tidak efektifnya implementasi tentang pemikiran ataupun rekomendasi untuk mengurangi kapasitas penangkapan pada tingkat panenan lestari telah menyebabkan beberapa stok ikan berada pada kondisi yang tidak dapat pulih kembali. Seperti halnya beberapa laporan terbaru menyatakan bahwa pengelolaan perikanan selama ini cenderung berkarakteristik kegagalan dibanding keberhasilan, karena lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan dan tingginya penguasaan terhadap akses sumber daya ikan telah menimbulkan operasi nelayan di bawah tekanan yang cenderung suka menentang terhadap adanya indikator-indikator penurunan stok dan mendorong ke arah pemanfaatan berlebih baik ekonomi maupun biologi, hingga mencapai tahapan yang dapat dikategorikan sangat mengancam keberadaan dari beberapa spesies. (Berkes, et al.,2001 dan Cunningham, 2005).

Perkembangan upaya penangkapan baik dalam jumlah, ukuran maupun teknologi penangkapannnya telah meningkatkan jumlah ikan yang didaratkan tetapi diikuti oleh runtuhnya stok kelompok jenis ikan pelagis kecil. Fenomena ini diikuti oleh perilaku pembiaran yang semakin kerap didengar terhadap rendahnya tanggung jawab pelaporan hasil tangkapan, pengabaian saran dan pemikiran saintifik serta menyalahkan ancaman lingkungan sebagai faktor utama yang mengakibatkan runtuhnya perikanan yang melanda kawasan sub tropis. Pemanfaatan di daerah penangkapan dekat pantai juga mengalami perubahan tiga dimensi yaitu mengarah pada perairan yang lebih dalam, jenis ikan yang baru serta meningkatnya pemasaran jenis ikan dan invertebrata lain yang sebelumnya ditolak dan umumnya jenis pada tingkatan rantai makanan yang lebih rendah (Pauly, 2009).

Tantangan untuk memelihara sumber daya ikan yang sehat menjadi isu yang cukup kompleks dalam pembangunan perikanan. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk mernenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, Commission on Environment and Development, 1987). Dalam pandangan Norton (2005) dalam Howarth (2007) menyatakan bahwa konsep keberlanjutan mengingatkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan hak dan kepentingan generasi masa depan dan kadang-kadang terdapat kesulitan untuk

103 memegang nilai-nilai terhadap lingkungan

alam. Konsep tersebut dapat diberikan cukup tepat dalam banyak konteks melalui musyawarah moral yang berusaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai dan perspektif dari para pemangku kepentingan yang berbeda.

Dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara empiris adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut (Satria, 2004). Kusumastanto (*) menyatakan bahwa perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (as fish) atau keuntungan ekonomi semata (as rents) tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan (sustainable community) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (institutional sustainability) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan. Sementara Pitcher dan Pauly (1998) menyatakan bahwa lebih penting untuk memulihkan ekosistem dibandingkan terjaminnya keberlanjutan per se, dan hal ini harus menjadi tujuan dalam pengelolaan perikanan. Keberlanjutan adalah memperdayakan tujuan terkait dengan pemanenan ikan oleh manusia yang mengarah pada terjadinya penyederhanaan terhadap pentingnya ekosistem, tingginya keuntungan, dan semakin rendahnya “trophic level” jenis ikan yang dapat bertahan dari perusakan maupun penurunan kualitas habitat.

Pada dekade terakhir telah diusulkan bahwa konsep MSY didukung oleh “precautionary principle”, dimana hal ini dijadikan pertimbangan yang untuk

menghindari kemungkinan kerusakan lebih luas atau berdampak negatif pada suatu perikanan. Pendekatan perikanan bernuansa ramah lingkungan dapat berlanjut dan dapat dicapai jika ukuran-ukuran pengelolaan utama diarahkan untuk mengelola dengan baik agar stok ikan berada diatas “save biological limit” atau pemulihan sumber daya ikan hingga tingkat yang dibutuhkan, diikuti dengan pengurangan secara nyata terhadap hasil tangkap sampingan dan jenis ikan yang tidak termanfaatkan, serta melindungi ekosistem bahari dari aktifitas penangkapan yang merusak lingkungan (Anon, 2009)

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk meninjau beberapa model pengelolaan perikanan dan sejauh mana berjalan menuju pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di Indonesia, yang disusun berdasarkan penelusuran pustaka dan, disajikan dalam bentuk esei.

BAHAN DAN METODA

Telaah terhadap hasil dan temuan penelitian serta peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan merupakan bahan utama dalam tulisan ini. Analisis dilakukan dengan cara memetakan fenomena perikanan yang sedang berlangsung didukung oleh diskusi terbatas dengan beberapa pemangku usaha pada saat melakukan observasi lapang

HASIL DAN BAHASAN

Teknik - Teknik Pengelolaan Perikanan di Indonesia

Secara teoritis, terdapat dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan di berbagai belahan dunia, yakni rezim akses terbuka (open access) dan akses terkendali (controlled access). Akses terbuka adalah suatu bentuk regulasi yang

104

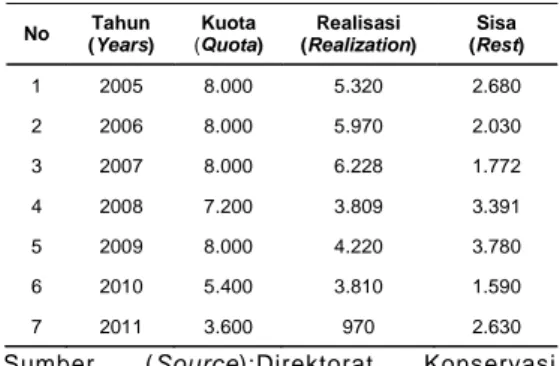

cenderung membiarkan nelayan menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Secara empiris, implikasi dalam jangka panjang terhadap regulasi ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal sebagai tragedy of common baik berupa kerusakan sumber daya perikanan maupun konflik antar nelayan. Sebaliknya, pengelolaan dengan system akses terkendali adalah regulasi terkendali yang dijabarkan berupa (1) pembatasan input (input restriction), yakni membatasi jumlah pelaku, jumlah jenis kapal, dan jenis alat tangkap, (2) pembatasan output (output restriction), yakni membatasi berupa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota.

Salah satu formulasi dari pembatas input itu adalah territorial use right of fisheries yang menekankan penggunaan fishing right (hak memanfaatkan sumberdaya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dalam yurisdiksi yang jelas. Pola fishing right system ini menempatkan pemegang hak penangkapan ikan melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara yang tidak memiliki fishing right tidak diizinkan beroperasi di wilayah itu. Selain diatur siapa yang berhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatan perikanan dilakukan. Sistem yang menjurus pada bentuk pengkaplingan laut utamanya di kawasan pesisir ini menempatkan perlindungan kepentingan nelayan kecil yang beroperasi di wilayah pantai-pesisir serta kepentingan kelestarian fungsi sumber daya (Christy, 1982; Masyhuri, 2004), Namun demikian, dengan mengacu pada “menggunakan hak pemanfaatan dalam pengelolaan perikanan dan pengelolaan berdasarkan hak pemanfaatan” terhadap arti dan konsep diatas dapat menimbulkan kekeliruan dan menimbulkan

permasalahan sebagai akibat dari perbedaan pemahaman tentang arti pemanfaatan tersebut dimana realita yang dihadapi adalah timbulnya berbagai jenis dan tipe dari sistem hak kepemilikan dan terdapatnya berbagai cara yang digunakan untuk mengelola perikanan (Anon, 2005)

Beberapa teknik – teknik pengelolaan perikanan sebagai dasar pelestarian sumber daya ikan di Indonesia telah termaktub dalam undang-undang dan berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Teknik pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Perikanan (pasal 7 UU 31 Tahun /2004 dan UU 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang perikanan), yaitu: Pengendalian input meliputi pengendalian jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan. Pengendalian output meliputi pengendalian ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap. Sebelumnya, upaya pemerintah dalam mengelola perikanan telah ditunjukkan dari berbagai teknik pengelolaan untuk pengaturan, yang meliputi zonasi daerah penangkapan (SK No 607/KPTS/UM/9/ 1976), ukuran mata jaring pada bagian kantong pukat cincin sebesar 1 inci (# 2,54 cm) (SK No. 123/Kpts/Um/3/1975 dan jalur penangkapan kapal pukat cincin (Kepmentan No. 392/1999), sampai pelarangan secara menyeluruh alat tangkap pukat harimau (Keppres no 39/ 1980) serta pengendalian melalui pungutan hasil perikanan (PHP) menurut PP No 54/ 2002 dan pungutan perikanan (UU 31/2004), Pasal 48 angka 1 dan Pasal 49.

Kepmentan 392 tahun 1999 tentang jalur-jalur penangkapan ikan yang berlaku pada