KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan rentetan pekerjaan yang harus

diselesaikan sehubungan dengan adanya kerjasama Pusat Penelitian Oceanografi

(Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang/COREMAP II) LIPI dengan

Badan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan

Lingkungan (BPP-PSPL) Universitas Riau. Kontrak penelitian tersebut dengan judul

“Studi Distribusi dan Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II

Kabupaten Lingga”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi habitat, distribusi

dan kelimpahan; hubungan panjang berat; tingkat ekploitasi di setiap

kawasan dan merekomendasi kawasan serta upaya perlindungan siput

gonggong.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian

Oceanografi (Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang/COREMAP II)

LIPI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan

pekerjaan ini. Hal yang sama disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak

memberikan bantuan sehingga tersusunnya laporan ini. Kritik dan saran sangat

kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Pekanbaru, Oktober 2010

Tim

Peneliti

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...

i

DAFTAR ISI ...

ii

DAFTAR TABEL ...

iv

DAFTAR GAMBAR ...

v

BAB I.

PENDAHULUAN ...

1-1

1.1.

Latar

Belakang ...

1-1

1.2.

Tujuan

...

1-3

1.3.

Luaran

...

1-3

BAB II. METODOLOGI ...

2-1

2.1. Lokasi Penelitian ...

2-1

2.2.

Alat

dan

Bahan ...

2-1

2.3.

Pengumpulan Data ...

2-1

2.3.1.

Kondisi

Umum Wilayah ...

2-1

2.3.2. Kelimpahan dan Ukuran Gonggong ...

2-3

2.3.3.

Kondisi

Habitat ...

2-3

2.3.4.

Kualitas Air ...

2-4

2.3.5.

Tingkat

Eksploitasi

dan Persepsi Masyarakat ...

2-4

2.4

Analisa

Data ...

2-5

2.4.1.

Kondisi

Umum Wilayah ...

2-5

2.4.2. Kelimpahan dan Ukuran Gonggong ...

2-5

2.4.3.

Kondisi

Habitat ...

2-5

2.4.4.

Kualitas Air ...

2-6

2.4.5.

Tingkat

Eksploitasi

dan Persepsi Masyarakat ...

2-6

2.4.6. Penentuan Kawasan ...

2-6

BAB III. KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN ...

3-1

3.1.

Kecamatan

Lingga Utara ...

3-1

3.1.1.

Geografis

dan Administrasi ...

3-1

3.1.2.

Topografi

dan

Kemiringan Lereng ...

3-1

3.1.3.

Geologi ...

3-1

3.1.4.

Hidrologi ...

3-2

3.1.5.

Iklim ...

3-2

3.1.6.

Kependudukan ...

3-2

3.1.7.

Sosial

Ekonomi dan Budaya ...

3-4

3.2. Kondisi Umum Desa Penelitian ...

3-4

3.2.1.

Desa

Limbung ...

3-4

3.2.2.

Desa

Bukit Harapan ...

3-7

3.2.3.

Desa

Linau ...

3-8

3.2.4.

Desa

Sekanah ...

3-10

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga iii

BAB IV. BIOEKOLOGI SIPUT GONGGONG ...

4-1

4.1. Siput Gonggong ...

4-1

4.1.1.

Klasifikasi

Siput Gonggong ...

4-1

4.1.2.

Distribusi

dan Kelimpahan ...

4-2

4.1.3. Hubungan Panjang Berat dan Morfometrik ...

4-4

4.1.4.

Biologi

Siput Gonggong ...

4-6

4.2. Faktor Biotik (Padang Lamun) ...

4-7

4.3. Faktor Abiotik (Kualitas Air) ...

4-10

BAB V. EKSPLOITASI DAN PERLINDUNGAN SIPUT GONGGONG ...

5-1

5.1. Eksploitasi dan Produksi ...

5-1

5.2. Persepsi Masyarakat ...

5-2

5.3. Perlindungan dan Konservasi ...

5-5

5.3.1. Rencana Usulan Kawasan Konservasi Gonggong ....

5-7

5.3.2.

Manajemen

Konservasi ...

5-9

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...

6-1

6.1. Kesimpulan ...

6-1

6.2. Rekomendasi ...

6-3

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1. Lokasi sampling, jumlah dan posisi transek ...

2-3

2.2. Lokasi sampling kualitas air ...

2-4

2.3. Kelas Penutupan Lamun ...

2-5

2.4. Parameter dan bobot untuk penentuan kawasan konservasi siput

gonggong ...

2-7

3.1. Penduduk menurut desa/kelurahan dan jenis kelamin di

Kecamatan Lingga Utara tahun 2008 ...

3-3

3.2. Kepadatan penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan

Lingga Utara tahun 2008 ...

3-3

3.3. Keadaan penduduk Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Juli 2009 ...

3-5

4.1. Distribusi dan kelimpahan siput gonggong pada lokasi penelitian ..

4-2

4.2. Hasil pengukuran terhadap morfometrik siput gonggong ...

4-5

4.3. Persentase kerapatan padang lamun Enhalus acoroides ...

4-10

4.4. Faktor abiotik daerah penelitian di Kecamatan Lingga Utara ...

4-13

5.1. Jumlah pengumpul dan produksi siput gonggong ...

5-2

5.2. Upaya penangkapan, jumlah produksi dan nilai produksi siput

gonggong per tahun ...

5-3

5.3. Persepsi masyarakat di lokasi studi terhadap ekploitasi,

perlindungan dan kepunahan gonggong ...

5-4

5.4. Skoring parameter untuk setiap daerah penelitian ...

5-6

5.5. Nilai perhitungan bobot dengan kriteria ...

5-6

5.6. Koordinat dan luasan usulan kawasan konservasi gonggong di Desa

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

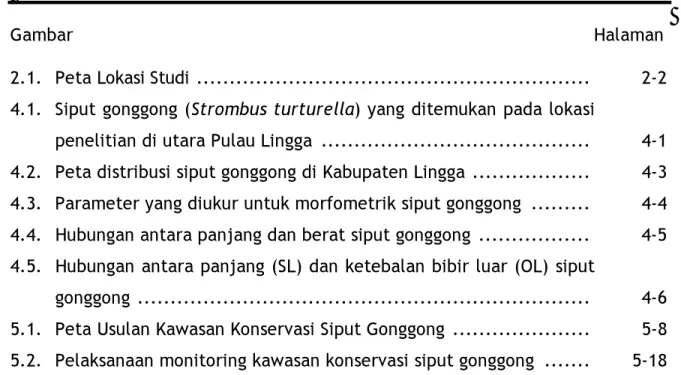

2.1. Peta Lokasi Studi ...

2-2

4.1. Siput gonggong (Strombus turturella) yang ditemukan pada lokasi

penelitian di utara Pulau Lingga ...

4-1

4.2. Peta distribusi siput gonggong di Kabupaten Lingga ...

4-3

4.3. Parameter yang diukur untuk morfometrik siput gonggong ...

4-4

4.4. Hubungan antara panjang dan berat siput gonggong ...

4-5

4.5. Hubungan antara panjang (SL) dan ketebalan bibir luar (OL) siput

gonggong ...

4-6

5.1. Peta Usulan Kawasan Konservasi Siput Gonggong ...

5-8

5.2. Pelaksanaan monitoring kawasan konservasi siput gonggong ...

5-18

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 1-1

Bab

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Lingga merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota Kabupaten Lingga terletak di Kota Daik.

Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah sekitar 2.117,72 km2 dengan jumlah

penduduk sekitar 86.150 jiwa dengan kepadatan 41 jiwa/km2. Secara

administratif Kabupaten Lingga terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Lingga, Lingga Utara, Senayang, Singkep dan Singkep Barat. Wilayahnya Kabupaten Lingga berbatasan dengan Kota Batam di sebelah utara, Laut Bangka dan Selat Bangka di sebelah selatan, Laut Indragiri di sebelah barat dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Kabupaten ini terdiri dari tiga gugusan pulau besar yaitu Senayang di sebelah utara, Lingga di tengah-tengah dan Singkep di ujung paling selatan. Pulau Lingga adalah yang terbesar diantara dua gugusan pulau lainnya. Sebagai daerah kepulauan, tak sedikit kegiatan ekonomi kabupaten ditopang dari hasil perikanan karena perairan disekelilingnya yang mencapai 95 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lingga.

Kondisi wilayah yang demikian membawa konsekwensi ketergantungan masyarakatnya terhadap sumberdaya perikanan sangat besar. Sehubungan dengan itu sumberdaya kelautan dan perikanan akan mendapat tekanan semakin berat sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya itu sendiri. Tekanan terhadap sumberdaya juga dipengaruhi oleh terbukanya pasar yang dapat menampung hasil-hasil perikanan. Pasar komoditas perikanan yang cukup besar adalah Batam dan Tanjung Pinang. Komoditas perikanan dapat dipasarkan di daerah tersebut maupun di ekspor ke Negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia. Salah satu produksi perikanan yang diminati selain

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 1-2 ikan adalah jenis kerang gonggong (Strombus turturella). Hal tersebut, karena kerang gonggong mempunyai gizi yang tinggi dan dapat meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh karena mengandung asam-asam amino yang lengkap.

Gonggong dikelompokkan ke dalam Filum Moluska, kelas Gastropoda, Famili Strombidae, Genus Strombus, Spesies Strombus sp. Hewan ini merupakan moluska bentik yang hidup di perairan pasir berlumpur dan sering bersembunyi di bawah seagrass adapun kebiasaan makan hewan ini tergolong herbivora.

Gonggong merupakan jenis gastropoda yang disukai orang untuk dikonsumsi baik oleh wisatawan domestik maupun internasional. Di kota-kota di Provinsi Kepulauan Riau seperti Tanjungpinang dan Batam, gonggong merupakan makanan khas yang banyak disajikan di restoran-restoran sea food dan tempat jajanan (Akau). Gonggong ini merupakan komoditi khas sehingga gonggong dijadikan maskotnya Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan hewan-hewan ini sering diburu atau dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestariannya. Sementara itu usaha budidayanya belum dilakukan.

Mengingat demikian besar minat masyarakat untuk mengkonsumsi gonggong dikhawatirkan jenis ini pada suatu waktu akan punah. Gonggong yang diperdagangkan di restoran dan pusat jajanan (akau) berasal dari hasil tangkapan dari alam. Sementara itu usaha budidayanya belum dilakukan karena beberapa hal: 1). Sulitnya mendapatkan benih dari alam, 2). Teknologi pembenihan yang belum dikuasai, 3). Belum dikuasainya teknologi budidaya, dan 4). Lambatnya pertumbuhan gonggong.

Oleh karena kecenderungan pemanfaatan gonggong terus meningkat, sedangkan teknologi budidayanya belum dikuasai. Hal tersebut dikhawatirkan akan punahnya sumberdaya hayati gonggong. Dengan demikian usaha-usaha penyelamatannya perlu dilakukan. Salah satu usaha penyelamatan perlu dilakukan adalah dengan usaha perlindungan kawasan yang menjadi habitat gonggong tersebut dan pengaturan eksploitasinya.

Usaha perlindungan kawasan yang menjadi habitat gonggong dan pengaturan eksploitasinya pada tahap awal diperlukan studi yang berhubungan

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 1-3 dengan inventarisasi kawasan sebaran habitat gonggong. Kawasan tersebut diidentifiksi berdasarkan kepadatan dan ukuran gonggong yang ditemukan. Disamping itu, perlu juga diketahui tingkat ekploitasi yang dilakukan baik yang berhubungan dengan waktu, tingkat ekploitasi, serta produksi dan lain sebagainya.

Dengan diketahuinya kawasan sebaran habitat gonggong di Lokasi Coremap II Kabupaten Lingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kawasan perlindungan dan pengaturan waktu penangkapan, sehingga keberadaan gonggong dapat dipertahankan dan tidak punah.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Studi Distribusi dan Ekploitasi Siput Gonggong (Strombus turturella) di Lokasi Coremap II Kabupaten Lingga adalah:

1. Mengetahui distribusi dan kelimpahan

2. Mengetahui hubungan panjang berat

3. Mengetahui kondisi habitat

4. Mengetahui tingkat ekploitasi di setiap kawasan

5. Merekomendasi kawasan dan upaya perlindungan siput gonggong.

1.3. Luaran

Luaran dari kegiatan Studi Distribusi dan Ekploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kabupaten Lingga adalah sebuah dokumen yang berisi: 1. Distribusi dan kelimpahan

2. Hubungan panjang berat

3. Kondisi habitat

4. Tingkat ekploitasi di setiap kawasan

5. Usulan kawasan perlindungan

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-1

Bab

2

METODOLOGI

2.1. Lokasi Penelitian

Studi Distribusi dan Ekploitasi Siput Gonggong akan dilakukan di desa-desa yang dijadikan Lokasi Coremap II Kabupaten Lingga. Adapun lokasi sampling ditetapkan yaitu pada daerah atau lokasi yang terdapat siput gonggong berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tempatan yang melakukan aktivitas pengumpulan. Peta Lokasi Studi dapat dilihat pada Gambar 1.

2.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: refraktometer, pH meter, termometer, DO meter, tali, meteran, counter, jangka sorong, seperangkat komputer, panduan wawancara dan alat tulis.

2.3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Parameter yang diamati meliputi kondisi umum wilayah, distribusi dan ukuran gonggong, kondisi habitat, kualitas air dan tingkat eksploitasi. Cara pengumpulan data dari masing-masing parameter akan diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah dikumpulkan melalui mencatatan dari dinas instansi terkait yaitu data sekunder pada Kantor Camat Lingga Utara, Kantor Kepala Desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga Provins Kepuluan Riau. Adapun variabel data yang dicatat meliputi geografis, administrasi, iklim, kependudukan, keadaan ekonomi dan budaya.

Draf Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-2

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-3

2.3.2. Kelimpahan dan Ukuran Gonggong

Untuk mengetahui kelimpahan gonggong digunakan metode transek dan petak contoh, yaitu dengan menggunakan tali transek sepanjang 300 meter tegak lurus garis pantai. Kemudian dengan interval 30 meter diletakkan petak contoh seluas 100 cm x 100 cm. invidu yang ada dalam petak tersebut dihitung dan diukur panjang-beratnya. Jumlah transek di masing-masing stasiun dirangkum dalam Tabel 2.1. dibawah ini.

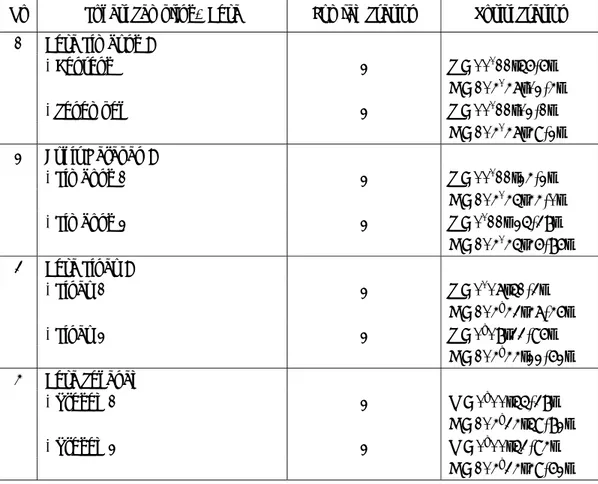

Tabel 2.1. Lokasi sampling, jumlah dan posisi transek

No Lokasi Sampling/ Desa Jumlah Transek Posisi Transek 1 Desa Limbung : - Centeng 2 S = 00011’56,6” E = 104047’02,4” - Senempek 2 S = 00011’02,1” E = 104047’49,2” 2 BuKit Harapan : - Limbong 1 2 S = 00011’24,2” E = 104045’44,0” - Limbong 2 2 S = 0011’ 25,38” E = 104045’46,86” 3 Desa Linau : - Linau 1 2 S = 0007’51,3” E = 104o43’47,46” - Linau 2 2 S = 0o08’33,96” E = 104o44’22,62” 4 Desa Sekanah - Tregeh 1 2 N = 0o00’55,38” E = 104o34’59,82” - Tregeh 2 2 N = 0o00’53,94” E = 104o34’49,62” 2.3.3. Kondisi Habitat

Kondisi habitat yang diamati adalah substrat dasar serta kondisi lamun. Pengamatan substrat dasar dilakukan secara visual dengan melakukan snorkeling di area penelitian. Untuk mengetahui tutupan lamun dan keragaman digunakan metode transek dan Petak Contoh bersama-sama dengan pengamatan kelimpahan gongong.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-4

2.3.4. Kualitas Air

Parameter yang diukur untuk melihat kualitas air adalah. Salintas, pH, suhu dan DO. Pengukuran kualitas air dilakukan di pada delapan (8) stasiun pengamatan Posisi dan jumlah stasiun dirangkum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Lokasi sampling kualitas air

No Lokasi Sampling/ Desa Jumlah Stasiun Posisi Stasiun 1 Desa Limbung : - Centeng 2 S = 00011’56,6” E = 104047’02,4” - Senempek 2 S = 00011’02,1” E = 104047’49,2” 2 Bukit Harapan : - Limbong 1 2 S = 00011’24,2” E = 104045’44,0” - Limbong 2 2 S = 0011’ 25,38” E = 104045’46,86” 3 Desa Linau : - Linau 1 2 S = 0007’51,3” E = 104o43’47,46” - Linau 2 2 S = 0o08’33,96” E = 104o44’22,62” 4 Desa Sekanah - Tregeh 1 2 N = 0o00’55,38” E = 104o34’59,82” - Tregeh 2 2 N = 0o00’53,94” E = 104o34’49,62”

2.3.5. Tingkat Eksploitasi dan Persepsi Masyarakat

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat eksploitasi siput gonggong dan persepsi masyarakat dilakukan wawancara terhadap penangkap, pengumpulan siput gonggong dan tokoh masyarakat sebagai informan kunci.

Adapun variabel yang diperlukan untuk mengetahui tingkat eksploitasi yaitu jumlah orang yang menangkap gonggong, asal, waktu dan hasil tangkapan/produksi. Sedangkan persepsi masyarakat berhubungan dengan persepsi terhadap eksploitasi, kepunahan dan perlindungan gonggong.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-5

2.4. Analisa Data

2.4.1. Kondisi Umum Wilayah

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dari kondisi umum wilayah ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.

2.4.2. Kelimpahan dan Ukuran Gonggong

Analisis kelimpahan gonggong dilakukan dengan menghitung jumlah yang gonggong yang ditemukan per m2. Sedangkan ukuran gonggong dianalisis mengunakan persamaan panjang berat sebagai berikut:

W = a L b dengan W = berat gonggong (g)

L = panjang gonggong (mm) a dan b = konstanta

2.4.3. Kondisi Habitat

Kondisi habitat yaitu tutupan lamun dianalisis mengunakan kelas penutupan lamun dengan petunjuk kelas penutupan sesuai dengan Tabel 2.3. Tabel 2.3. Kelas Penutupan Lamun

Kelas Nilai penutupan pada substrat % penutupan substrat Nilai tengah (Mi) 5 ½ - Seluruhnya 50-100 75 4 ¼ -1/2 25-50 37.5 3 1/8 – ¼ 12,5 – 25 18,75 2 1/16 – 1/8 6,25 – 12,5 9,38 1 < 1/16 < 6,25 3,13 0 kosong 0 0

Penutupan (C) dari tiap spesies lamun dalam tiap transek 1x1 m2

dihitung dengan rumus :

C = ∑ (Mi x Fi ) / ∑F

Dimana :

Mi : Nilai tengah persentase dari kelas ke-i

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-6

Syarat penutupan Kesimpulan C < 5% Sangat jarang 5 ≤ C < 25 % Jarang 25 ≤ C < 50 % Sedang 50 ≤ C < 75 % Rapat C ≥ 75 % Sangat rapat 2.4.4. Kualitas Air

Kualitas air dianalisis dengan merujuk pada kepustakaan untuk kehidupan organisme gonggong dan biota air lainnya.

2.4.5. Tingkat Ekploitasi dan Persepsi Masyarakat

Data tingkat eksploitasi dan persepsi masyarakat ditabulasi kemudian dibahas secara deskriptif dengan bantuan berbagai referensi yang relevan untuk digunakan.

2.4.6. Penentuan Kawasan

Penentuan lokasi untuk rencana kawasan konservasi Siput Gonggong dilakukan dengan kriteria. Penerapan kriteria akan sangat membantu dalam memilih lokasi kawasan konservasi secara obyektif, yaitu terdiri dari atas kelompok kriteria kesesuain dengan tata ruang, kesesuaian ekologis dan sosial. Metode tersebut digunakan didalam proses perencanaan yang berhadapan dengan variable/parameter yang berdimensi kualitatif. Prosedur penilaian tingkat kesesuaian kawasan untuk konservasi pada penelitian ini meliputi 2 metode yaitu : (1) Matrik Kesesuaian dan (2) Pembobotan (FAO

dalam Anonymous 1990).

Dengan pembobotan akan mendapatkan variabel-variabel yang bersifat kualitatif. Setiap variabel kesesuaian diberi bobot yang besarnya ditentukan oleh kontribusi atau peranan yang diberikan oleh parameter tersebut. Sampai berapa jauh suatu kawasan mampu memenuhi kriteria/sub-kriteria yang ditetapkan untuk suatu variabel kesesuaian, menentukan jumlah skor yang diperoleh.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-7

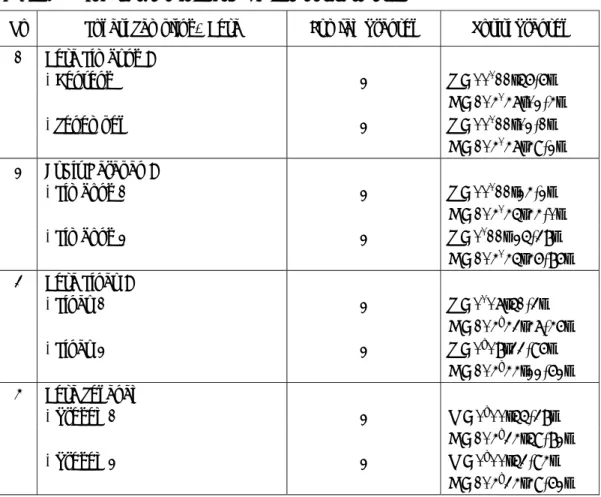

Metode scoring dengan menggunakan pembobotan untuk setiap parameter dikarenakan setiap parameter memiliki andil yang berbeda dalam menunjang kawasan konservasi. Parameter yang memiliki peran yang besar akan mendapatkan nilai lebih besar dari parameter yang tidak memiliki dampak yang besar. Untuk komoditas yang berbeda, pembobotan pada setiap parameter juga berbeda. Jumlah total dari semua bobot parameter adalah 50.

Adapun parameter yang ditetapkan dalam pembobotan untuk penentuan kawasan konservasi siput gonggong yaitu: Kesesuaian dengan tata ruang, kelimpahan siput gonggong, kerapatan tutupan lamun, substrat, tingkat eksploitasi, kualitas air, ancaman pencemaran dan persepsi masyarakat. Parameter tersebut selanjutnya dibobot mulai dari nilai bobotnya tinggi hingga rendah. Untuk melihat parameter dengan nilai bobot dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Parameter dan bobot untuk penentuan kawasan konservasi siput gonggong

No. Parameter Bobot 1 Kesesuaian dengan tata ruang 9

2 Kelimpahan Gonggong 5 3 Kerapatan Tutupan lamun 5 4 Substrat 5 5 Tingkat eksploitasi 9 6 Kualitas Air 5 7 Ancaman Pencemaran 9 8 Persepsi Masyarakat 3 Jumlah 50

Selanjutnya setiap parameter tersebut ditetapkan pula kriteria masing-masingnya. Adapun uraian kriteria masing-masing paramater sebagai berikut :

I. Kesesuaian dengan Tata Ruang V. Tingkat eksploitasi

1. Tidak sesuai 1. Jumlah nelayan >25 orang 2. Sesuai 2. Jumlah nelayan <25 orang

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 2-8

II. Kelimpahan Gonggong VI. Kualitas Air 1. Rendah <1 1. Tidak sesuai 2. Banyak >1 2. Sesuai III. Kerapatan Tutupan Lamun VII. Ancaman Pencemaran 1. Sangat jarang <10% 1. Ada

2. Jarang >10% 2. Tidak ada IV. Substrat VIII. Persepsi

1. Bukan pasir lumpur 1. Menolak

2. Pasir lumpur 2. Mendukung

Nilai bobot dikali nilai skor tertinggi 100 dan terendah 67. Selanjutnya dibangun nilai bobot dikali skor kecil dari 67 digolongkan kawasan tidak sesuai untuk konservasi siput gonggong, nilai antara 68 – 83 tergolong kawasan yang kurang sesuai untuk konservasi; dan nilai skor yang besar dari 83 tergolong kawasan yang sesuai untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi siput gonggong.

Setelah menentukan nilai bobot dan skor tahap selanjutnya adalah tahapan tumpang susun. Tahap tumpang susun ini berdasarkan pada tingkat kepentingan parameter (layer) terhadap penentuan kesesuaian kawasan. Tumpang susun/penampalan adalah suatu proses untuk menyatukan data spasial (peta) dan merupakan salah satu fungsi efektif dalam SIG yang digunakan dalam analisa keruangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah indeks overlay model (Bonham-Carter dalam Subandar, 1999). Dalam tumpang susun ini kriteria-kriteria fisik perlu dirumuskan terlebih dahulu, kemudian setiap kriteria-kriteria dinilai tingkat pengaruhnya terhadap penentuan wilayah.

Setelah proses tumpang susun ini selesai, terbentuk peta kesesuaian kawasan budidaya yang terdiri dari polygon-polygon area kesesuaian. Dalam model ini, setiap coverage memiliki urutan kepentingan, coverage yang memiliki pengaruh yang paling besar diberikan nilai lebih tinggi dari yang lainnya.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-1

Bab

3

KONDISI

UMUM

WILAYAH

PENELITIAN

3.1. Kecamatan Lingga Utara

3.1.1. Geografis dan Administrasi

Secara geografis wilayah studi terletak di kawasan Kecamatan Lingga Utara, yang terletak diantara 0o derajat 03 menit Lintang Utara, dengan 02o

derajat 21 menit Lintang Selatan, dan 104o derajat 22 menit Bujur Timur,

disebelah Barat dengan 105o derajat 02 menit Bujur Timur. Adapun luas wilayah

daratan dan lautan mencapai kurang lebih 283,21 km2. Secara Administrasi

kecamatan Lingga Utara berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Senayang

Sebelah Selatan : Kecamatan Lingga

Sebelah Barat : Kecamatan Lingga

Sebelah Timur : Kecamatan Senayang

3.1.2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi wilayah Kecamatan Lingga Utara mulai dari datar, berbukit dan bergunung. Wilayah dengan topografi datar umumnya tersebar di bagian Barat terutama pada kawasan pesisir pantai, sedangkan wilayah berbukit dan bergunung tersebut di bagian Selatan. Tinggi rata-rata kecamatan Lingga Utara dari atas permukaan Laut 0 – 7 meter.

3.1.3. Geologi

Kecamatan Lingga Utara merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan Sunda, secara geografis daerah Kecamatan Lingga Utara terbentuk dari batuan pluton yang bersifat asam dengan singkapan berupa batuan endapan yang berasal dari zaman geologi pratersier dan trios. Batuan

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-2 endapan zaman pratersier hampir menyebar di Pulau Lingga. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Lingga Utara pada umumnya adalah podsonik merah kuning, litosol dan organosol, Lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh.

3.1.4. Hidrologi

Wilayah Kecamatan Lingga Utara tidak memiliki sungai yang besar, kebanyakannya berupa sungai kecil dan dangkal. Namun, masih dapat dimanfaatkan penduduk untuk lalu lintas pelayaran. Penduduk memanfaatkanya untuk jenis angkutan laut khususnya kapal kecil/pompong/mesin gantung. Pemanfaatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Sungai yang ada di Kecamatan Lingga Utara pada umumnya relatif kecil, oleh karena, geomorfologi yang berbukit-bukit dan banyak ditutupi oleh vegetasi hutan dan di beberapa kawasan banyak terdapat rawa - rawa. Kedalaman permukaan air di kawasan datar berkisar 1 – 2 meter sedangkan di tempat yang berbukit / bergunung antara 2 – 3 meter.

Sumber air minum penduduk Kecamatan Lingga Utara berasal dari bukit-bukit dengan kualitas air yang cukup baik dan debit air yang besar dapat digunakan untuk keperluan air minum, mandi, cuci dan kebutuhan lainnya.

3.1.5. Iklim

Pada umumnya daerah Kecamatan Lingga Utara beriklim laut tropis basah yang dipengaruhi oleh angin musim. Terdapat musim hujan dan musim kemarau yang diselingi dengan musim pancaroba, dengan temperatur rata-rata terendah 21ºC dan tertinggi rata-rata 31ºC. Iklim laut tropis basah dipengaruhi oleh angin musim utara, selatan, timur dan barat yang bertiup pada periode–periode tertentu dengan curah hujan rata–rata 1.000 mm/tahun dengan jumlah terbanyak pada bulan Nopember, Desember dan Januari.

3.1.6. Kependudukan

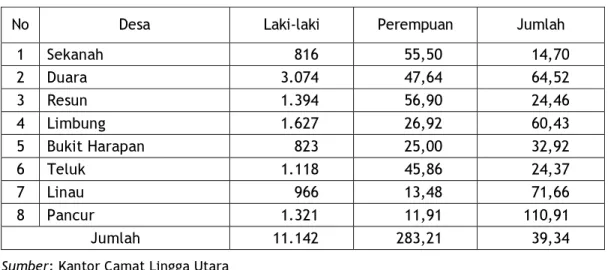

Penduduk Kecamatan Lingga Utara pada tahun 2008 mencapai 11.142 jiwa dengan rincian 5.784 jiwa laki-laki dan 5.358 jiwa perempuan. Tingkat Kelahiran Penduduk Kecamatan Lingga Utara akhir tahun 2008 adalah 63 Jiwa dan tingkat

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-3 kematian penduduk akhir tahun 2008 adalah 27 Jiwa, datang 21 Jiwa dan pindah 18 Jiwa. Salah satu ciri khas masalah kependudukan di Kecamatan Lingga Utara adalah pemusatan sebagian besar penduduk di daerah pantai sebagai nelayan. Hal ini menyebabkan variasi kepadatan penduduk antar desa cukup besar. Untuk komposisi penduduk Kecamatan Lingga Utara dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penduduk menurut desa/kelurahan dan jenis kelamin di

Kecamatan Lingga Utara tahun 2008

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Sekanah 422 394 816 2 Duara 1.601 1.473 3.074 3 Resun 719 678 1.397 4 Limbung 858 769 1.627 5 Bukit Harapan 431 392 823 6 Teluk 561 557 1.118 7 Linau 502 464 966 8 Pancur 690 631 1.321 Jumlah 5.784 5.358 11.142

Sumber: Kantor Camat Lingga Utara

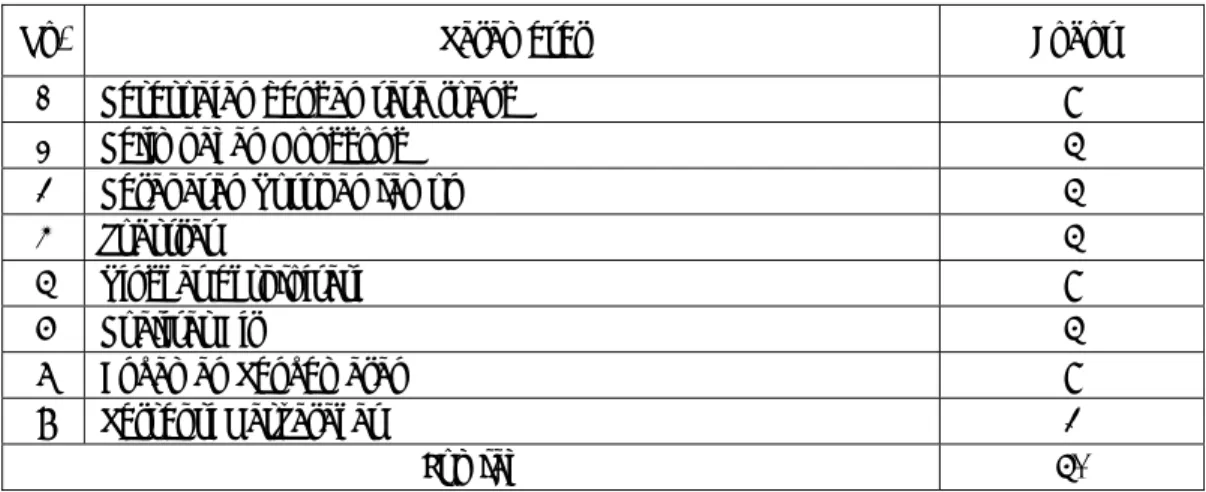

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Lingga Utara rata-rata

39,34 jiwa per km2. Kepadatan penduduk terbesar di Kelurahan Pancur yaitu

mencapai 110,91 jiwa per km2 dan terendah di Desa Sekanah yaitu 14,70 jiwa

per km2. Kepadatan penduduk pada Kecamatan Lingga Utara di setiap Desa

atau Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kepadatan penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan

Lingga Utara tahun 2008

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Sekanah 816 55,50 14,70 2 Duara 3.074 47,64 64,52 3 Resun 1.394 56,90 24,46 4 Limbung 1.627 26,92 60,43 5 Bukit Harapan 823 25,00 32,92 6 Teluk 1.118 45,86 24,37 7 Linau 966 13,48 71,66 8 Pancur 1.321 11,91 110,91 Jumlah 11.142 283,21 39,34

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-4

3.1.7. Sosial Ekonomi dan Budaya

Pada saat ini penduduk yang mendiami wilayah Lingga Utara berasal dari berbagai suku bangsa, kebudayaan dan golongan sosial. Oleh karena, berbatasan dengan laut maka kehidupan penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan hal-hal lain yang erat kaitannya dengan laut. Pada umumnya masyarakat di wilayah Kecamatan Lingga Utara berasal dari suku Melayu yang masih kental kebudayaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti: bahasa melayu, agama islam dan berbagai adat istiadat yang masih kental.

Masyarakat melayu terkenal dengan masyarakat yang taat dalam menjalankan Ibadah, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif atau serakah. Secara tradisional masyarakat melayu umumnya bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, menangkap ikan dan berdagang. Sedangkan dalam struktur pemerintahan, orang melayu umumnya mengabdi sebagai guru pendidik dibandingkan pekerjaan pemerintah lainnya. Suku lainnya yang ada di Kecamatan Lingga Utara adalah suku Jawa, China, Batak, Bugis, Minangkabau, dan suku lainnya.

3.2. Kondisi Umum Desa Penelitian

3.2.1. Desa Limbung

a. Geografis dan Administrasi

Desa Limbung berada di pantai timur Pulau Lingga yang merupakan salah satu dari tujuh desa binaan Coremap yang berada di Kabupaten Lingga dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Laut Kecamatan Senayang

Sebelah Selatan : Desa Sungai Pinang, Keton, Pekaka dan Bukit

Harapan

Sebelah Barat : Desa Musai dan Resun

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-5 Luas wilayah Desa Limbung berkisar ± 8.084 hektar. Berdasarkan batas administrasi Desa Limbung tidak memiliki laut yang luas walaupun desa ini terletak di pesisir pantai Pulau Lingga. Sebagian besar pulau-pulau yang ada di sekitar desa ini tercatat sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Senayang. Desa Limbung memiliki daratan yang lebih luas dan hanya memiliki sedikit pulau antara lain Pulau Kekek, Pulau Telom, Pulasu Seranggas, Pulau Barok, Pulau Tikus dan Pulau Hantu untuk lokasi daerah pengelolaan terumbu karang.

b. Kependudukan

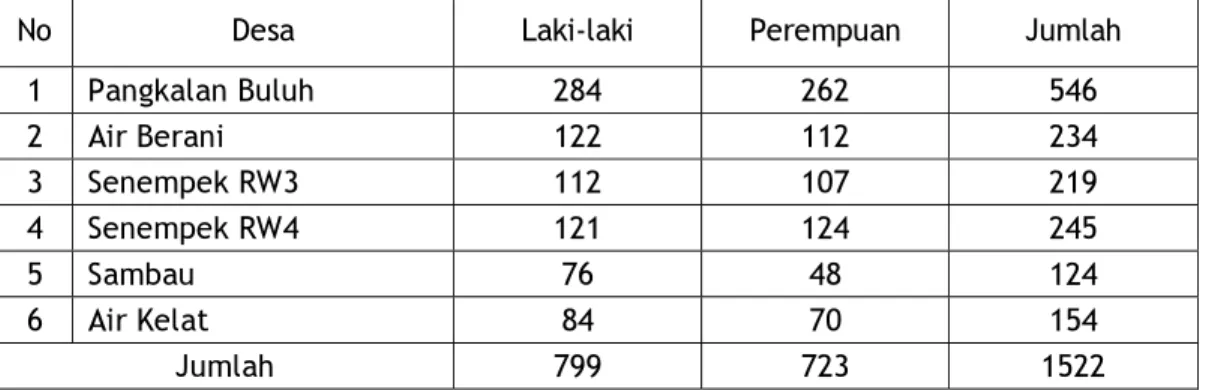

Penduduk desa Limbung Kecamatan Lingga Utara hingga juli 2009 sebanyak 1522 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari 799 jiwa laki-laki dan 723 jiwa perempuan. Untuk melihat komposisi penduduk desa Limbung berdasarkan dusun atau RW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Keadaan penduduk Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Juli 2009

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Pangkalan Buluh 284 262 546 2 Air Berani 122 112 234 3 Senempek RW3 112 107 219 4 Senempek RW4 121 124 245 5 Sambau 76 48 124 6 Air Kelat 84 70 154 Jumlah 799 723 1522

Sumber: Kantor Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara, Juli 2009

Peningkatan penduduk Desa Limbung tidak hanya disebabkan oleh besarnya angka kelahiran, akan tetapi lebih disebabkan oleh penambahan penduduk dari luar kampung. Salah satunya adalah transmigrasi di Desa Bukit Harapan di kedalaman Pulau Lingga pada tahun 1970 dan karena tidak berhasil sebagai transmigrasi sebagiannya menetap di Desa Limbung untuk menjadi nelayan.

Kesadaran masyarakat Desa Limbung terhadap pendidikan masih kurang. Hampir 87% penduduk hanya lulus SD atau tidak tamat SD. Namun di desa ini juga sudah ada yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai taraf Perguruan Tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak. Contoh kesuksesan dari beberapa orang yang telah berhasil dapat memberikan motivasi kepada orang-orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-6

c. Perekonomian

Perekonominan suatu wilayah dapat digambarkan dengan melihat mata pencaharian penduduk yang dominan. Di Desa Limbung sebahagian besar penduduknya sebagai nelayan. Namun status nelayan belum dapat menjamin kesejahteraan mereka, walaupun hasil tangkapan relatif banyak terutama dengan primadona hasil tangkapan kepiting. Situasi ini disebabkan karena masyarakat kekurangan informasi mengenai harga pasaran hasil tangkapan dan harga yang selalu ditentukan oleh Tauke karena posisi tawar menawar mereka masih lemah.

d. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang etinis yang ada di masyarakat tersebut. Penduduk di wilayah studi sebagian besar merupakan masyarakat Melayu, sehingga tradisi budaya Melayu masih mewarnai kehidupan masyarakatnya, disamping terdapat juga suku pendatang lainnya yang jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena masyarakat Melayu beragama Islam maka buddaya yang berkembang adalah budadya Melayu yang Islami. Hal ini dapat dilihat pada upaca adat yang berhubungan dengan upacara perkawinan, upacara kelahiran, sunat rasul dan peringatan hari-hari besar Islam.

Orientasi nilai-nilai budaya masyarakat pada umumnya saling menghargai antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan kehidupan sehari-hari, dimana masyarakat di daerah studi saling tolong menolong dan bergotong royong dalam membuat jalan desa, membantu orang yang ditimpa kemalangan/kesusahan, penyelenggaraan pesta perkawinan dan sebagainya.

Kelembagaan sosial yang ada di wilayah studi berupa lembaga formal dan lembaga non formal. Lembaga formal antara lain BPD, PKK dan Karang Taruna. Kegiatan Karang Taruna berupa kegiatan olah raga, kerjasama (gotong royong) dalam pembentukan lapangan olah raga dan memperbaiki jalan serta jembatan. Lembaga non formal diantaranya kelompok wirid pengajian.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-7

3.2.2. Desa Bukit Harapan a. Geografis dan Administrasi

Desa Bukit Harapan adalah termasuk dalam Kecamatan Lingga Utara.

Luas wilayah Desa Bukit Harapan mencapai 5.500 km2. Dari luas wilayah

tersebut 62,5 ha termasuk lahan usaha I dan 187,5 ha lahan usaha II. Sedangkan luas lahan desa mencapai 10 ha dan 4 ha termasuk lahan untuk fasilitas umum. Adapun secara administrasi wilayah Desa Bukit Harapan terdiri dari 2 dusun, 4 RW dan 7 RT dengan batas-batas desa sebagi berikut:

Sebelah Utara : Laut Senayang

Sebelah Selatan : Desa Pekaka

Sebelah Barat : Desa Kerandin

Sebelah Timur : Desa Limbung

b. Kependudukan

Berdasarkan monografi Desa Bukit Harapan tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki mencapai 448 jiwa, dan perempuan mencapai 398 jiwa sehingga jumlah penduduk Desa Bukit Harapan sebanyak 846 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 239 Kepala Keluarga.

Penduduk Desa Bukit Harapan sebanyak 803 orang (94,94%) beragama Islam dan sisanya 43 orang (5,06%) beragama Kristen Katolik. Untuk mendukung kegiatan keagamaan, di desa ini terdapat 3 buah masjid dan 1 buah surau.

c. Perekonomian

Sebahagian besar mata pencaharian penduduk di desa ini adalah petani. Hal ini didasari bahwa daerah ini bekas daerah tranmiggrasi. Untuk menunjang kegiatan ekonomi tersedia prasarana ekonomi seperti jalan, dermaga dan tambatan perahu dengan perincian :

Jalan Poros : 12 km

Jalan Desa : 9,9 km

Dermaga : 450 m

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-8 Sedangkan sarana penunjang ekonomi, Desa Bukit Harapan mempunyai beberapa macam alat transportasi. Alat transportasi tersebut secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu transportasi darat dan laut. Adapun rincian alat penunjang kegiatan sarana ekonomi sebagai berikut yaitu:

Pompong : 28 buah

Sepeda : 15 buah

Sampan : 45 buah

Sepeda Motor : 59 buah

Truk/Pick Up : 1 buah

d. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat dipengaruhi oleh latar belakang etinis yang ada di masyarakat tersebut. Penduduk Desa Bukit Harapan sebagian besar merupakan masyarakat Jawa yang berasal dari Program Transmigrasi. Oleh karena masyarakat besar masyarakatnya penganut Agama Islam, maka budaya yang berkembang juga bernuansa Islam.

Nilai-nilai budaya masyarakat pada umumnya saling menghargai antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan kehidupan sehari-hari, dimana masyarakat saling tolong menolong dan bergotong royong dalam membuat jalan desa, membantu orang yang ditimpa kemalangan/kesusahan, penyelenggaraan pesta perkawinan dan sebagainya. Sadangkan Kelembagaan sosial yang ada di desa ini adalah BPD, LPM, PKK, Persatuan kematian dan UED SP.

3.2.3. Desa Linau

a. Geografis dan Administrasi

Desa Linau termasuk salah satu desa yang termasuk di Kecamatan Lingga

Utara. Desa Mempunyai luas 13,48 Km2 dengan kepadatan penduduk sekitar

71,66 orang per km2. Adapun secara administrasi Desa Linau berbatas dengan

beberapa desa lain yaitu pada Sebelah Utara berbatas dengan Desa Resun dan Kecamatan Senayang. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bukit Harapan; Sebelah Barat dengan Desa Musai dan desa Bukit Langkap. Untuk sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Senayang. Topografi Desa Linau bervariasi dari

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-9 rendah dan tinggi. Ketinggian tempata (Topografi) desa Linau berkisar antara 0 – 6 m dari permukaan laut. Desa Linau terdiri dari dua dusun (lingkungan) dimana dusun tersebut terdiri dari 4 Rukun warta dan 8 Rukun Tetangga.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Linau hingga tahun 2008 mencapai 966 Jiwa dengan komposisi 502 jiwa penduduk laki-laki dan 464 penduduk perempuan. Penduduk Desa Linau terdiri penduduk dewasa dan anak-anak. Jumlah penduduk dewasa laki-laki mencapai 341 jiwa dan perempuan 312 jiwa, sedangkan penduduk untuk struktur umur dibawah 15 tahun berjumlah 161 jiwa laki-laki dan 152 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangganya sebanyak 238 Rumah Tangga dengan anggota dalam rumah tangga mencapai 4 orang.

Desa Linau mempunyai satu sekolah Negeri dengan 11 orang guru PNS. Untuk satu sekolah Dasar Negeri tersebut mempunyai murid sebanyak 97 orang. Sedangkan sara kesehatan yang ada Puskesmas Pembantu dan Posyandu dengan masing-masing terdiri dari 1 unit. Pada puskesmas pembantu tersebut hanya memiliki 1 orang perawat. Untuk kegiatan keagamaan di Desa Linau terdapat mesjid dan musholla. Rumah ibadah tersebut yaitu mesjid dan musholla masing-masing hanya 1 unit.

c.Perekonomian

Aktifitas perekonomian penduduk terpusat di perairan atau di laut yaitu sebagi nelayan. Untuk mengoperasikan alat tangkap digunakan pompong dan sampan. Pompong dan sampan selain digunakan sebagai armada penangkapan digunakan juga sebagai sarana transportasi.

d. Sosial Budaya

Penduduk Desa Linau sebagian besar terdiri dari Etnis Melayu, sehingga tradisi budaya Melayu mewarnai kehidupan masyarakatnya. Oleh karena masyarakat Melayu beragama Islam maka budaya yang berkembang adalah budaya Melayu yang Islami. Hal ini dapat dilihat pada upacara adat yang berhubungan dengan upacara perkawinan, upacara kelahiran, sunat rasul dan peringatan hari-hari besar Islam. Kelembagaan sosial yang ada di desa ini seperti BPD, PKK dan Karang Taruna dan kelembagaan sosial lainnya.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-10

3.2.4. Desa Sekanah

a. Geografis dan Administrasi

Desa Sekanah berada di sebelah utara pesisir pantai Pulau Lingga. Desa Sekanah berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kelurahan Senayang

Sebelah Selatan : Desa Duara

Sebelah Barat : Desa Mentuda

Sebelah Timur : Kelurahan Senayang

Pusat pemerintahan berada di Dusun Teregeh dan Sasah. Luas wilayah

Desa Sekanah berkisar ± 55 km2 , memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Teregeh,

Dusun Sasah, Dusun Tanjung Awak dan Dusun Lundang. Antar dusun dibatasi dengan batas alam berupa bukit dan sungai.

b. Kependudukan

Pada tahun 2009, jumlah penduduk Desa Sekana sebanyak 816 jiwa, terdiri dari 422 jiwa laki-laki dan 394 jiwa perempuan, dengan kepadatan

penduduk 14,70 jiwa/km2. Tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah.

Sekitar 40% penduduk tidak dapat membaca dan menulis (buta aksara). Dari orang yang pernah menerima pendidikan, sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar. Hal ini berpengaruh pada rendahnya aspek pengetahuan dan keterampilan kerja serta penerimaan pengetahuan baru.

c. Perekonomian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sekanah adalah nelayan, hanya sebagian kecil saja yang menjadi pengrajin kayu atau pembuat pompong serta pemanfaatan hutan dan pedagang. Bagi pemuda pekerjaan sebagai nelayan sudah tidak lagi menjadi pilihan pertama, mereka cenderung pergi ke hutan untuk mencari kayu atau pergi mencari lapangan pekerjaan ke daerah lain. Namun ada juga pemuda yang mepunyai keahlian seperti berkebun karena lahan yang cukup luas atau membantu pengrajin kapal.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 3-11

d. Sosial Budaya

Sebahagian besar penduduk Desa Sekanah terdiri dari Etnis Melayu, sehingga tradisi budaya Melayu mewarnai kehidupan masyarakatnya. Oleh karena masyarakat Melayu beragama Islam maka budaya yang berkembang adalah budaya Melayu yang Islami. Hal ini dapat dilihat pada upacara adat yang berhubungan dengan upacara perkawinan, upacara kelahiran, sunat rasul dan peringatan hari-hari besar Islam. Kelembagaan sosial yang ada di desa ini seperti BPD, PKK dan Karang Taruna dan kelembagaan sosial lainnya.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-1

Bab

4

BIOEKOLOGI

SIPUT

GONGGONG

4.1. Siput Gonggong

4.1.1. Klasifikasi Siput Gonggong

Pada wilayah Pengelolaan Coremap II Senayang Lingga ditemukan Siput Gonggong di Utara Pulau Lingga atau yang termasuk administrasi Kecamatan Lingga Utara. Jenis Siput Gonggong yang ditemukan dari jenis Strombus turturella termasuk familiy strombidae, Klas Gastropoda dan Phylum Mollusca. Bentuk dan gambaran jenis siput gonggong yang ditemukan dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut:

Gambar 4.1. Siput gonggong (Strombus turturella) yang ditemukan pada lokasi penelitian di utara Pulau Lingga

Secara klasifikasi siput gonggong yang temukan pada daerah studi adalah Kingdom : Animalia, Phylum: Mollusca, Class: Gastropoda, Ordo: Neotaenioglossa, Family: Strombidae, Genus: Strombus, Species : Strombus

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-2

4.1.2. Distribusi dan Kelimpahan

Siput Gonggong (Strombus turturella) pada wilayah COREMAP II di Kabupaten Lingga ditemukan pada wilayah Kecamatan Lingga Utara. Kawasan yang paling banyak ditemukan adalah di Desa Limbung dan Desa Linau. Siput gonggong yang berlimpah dapat dilihat dari banyaknya aktivitas para pengumpul kerang di daerah tersebut. Untuk melihat distribusi dan kelimpahan siput gonggong (Strombus turturella) dapat dilihat pada Tabel 4.1.

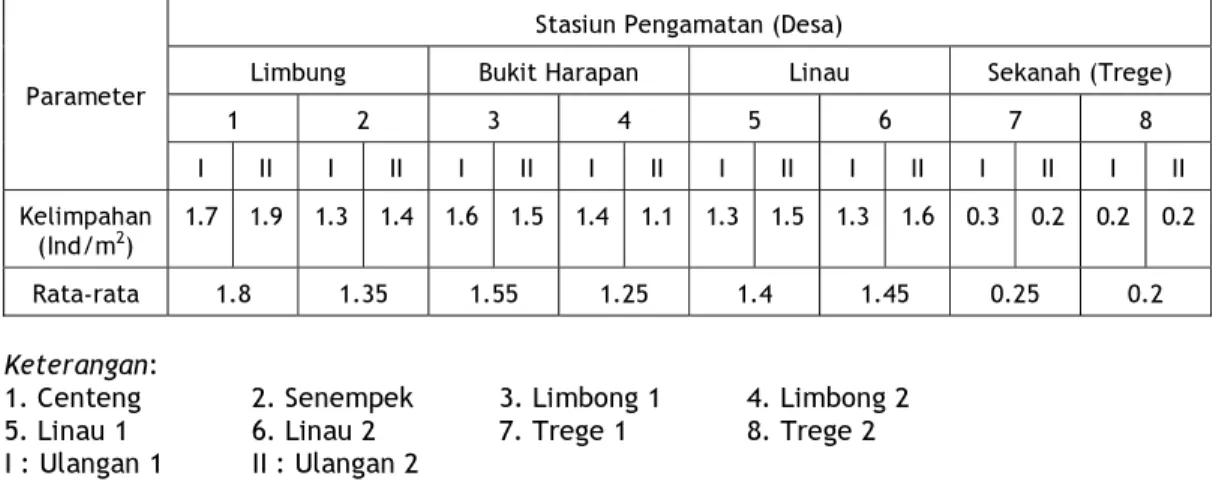

Tabel 4.1. Distribusi dan kelimpahan siput gonggong pada lokasi penelitian

Parameter

Stasiun Pengamatan (Desa)

Limbung Bukit Harapan Linau Sekanah (Trege)

1 2 3 4 5 6 7 8 I II I II I II I II I II I II I II I II Kelimpahan (Ind/m2) 1.7 1.9 1.3 1.4 1.6 1.5 1.4 1.1 1.3 1.5 1.3 1.6 0.3 0.2 0.2 0.2 Rata-rata 1.8 1.35 1.55 1.25 1.4 1.45 0.25 0.2 Keterangan:

1. Centeng 2. Senempek 3. Limbong 1 4. Limbong 2

5. Linau 1 6. Linau 2 7. Trege 1 8. Trege 2

I : Ulangan 1 II : Ulangan 2

Pada Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa siput gonggong berdistribusi pada daerah pulau Lingga bagian utara yaitu ditemui pada Desa Limbung, Desa Bukit Harapan, Desa Linau dan Desa Sekanah (Gambar 4.2.). Distribusi dan kelimpahan siput gonggong pada lokasi penelitian berkisar

antara 0,2 – 1,9 individu/m2 atau rata-rata kelimpahan siput gonggong

berkisar antara 0,2 – 1,8 individu/m2. Kelimpahan siput gonggong yang

terendah ditemui pada lokasi penelitian Desa Sekanah dan kelimpahan tertinggi ditemui pada lokasi Desa Limbung yaitu Centeng dan selanjutnya pada Desa Linau. Kelimpahan siput gonggong pada daerah penelitian Desa Limbung, Desa Bukit Harapan dan Desa Linau tidak jauh berbeda. Hal ini karena wilayah tersebut secara geografis masih dalam satu hamparan. Pada daerah yang geografisnya masih dalam satu hamparan atau berdekatan tersebut, seringnya pengumpulan siput gonggong oleh para nelayan tidak mengenal batas administrasi.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-3

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-4

4.1.3. Hubungan Panjang Berat dan Morfometrik

Siput gonggong yang ditemukan pada penelitian ini dilakukan pengukuran dan penimbangan berat basahnya. Adapun parameter yang diukur yaitu Shell Length (SL), Body Whorl Length (BW), Shell Width (SW), Sheel Depth (SD), Outer Lip/Lip thickness (OL) dan Aperture length (AL) serta beratnya (W) (Gambar 4.3.)

Gambar 4.3. Parameter yang diukur untuk morfometrik siput gonggong Hasil pengukuran terhadap siput gonggong diketahui pada lokasi studi berat rata-rata siput gonggong 28,23 gr dengan kisaran berat antara 13,7 – 47,6 gr. Panjang siput gonggong berkisar antara 49 – 78 mm dengan rata-rata panjang 64,13 mm. Ketebalan bibir luar (OL) yang ditemukan berkisar antara 1 – 6 mm dengan rata-rata 2,76 mm. Ketebalan bibir luar ini dapat menunjukkan tingkat kedewasaan siput gonggong. Siput gonggong yang dewasa bibir luar kerangnya semakin tebal. Sedangkan untuk parameter BW, SW, SD, dan AL dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-5 Tabel 4.2. Hasil pengukuran terhadap morfometrik siput gonggong

No Parameter Satuan Kisaran Rerata + S.E

1 Berat gonggong gr 13.7 -47.6 28.23 + 1,07

2 Shell Length (panjang) mm 49 -78 64.13 + 0,84

3 Body Whorl Length (panjang lingkaran badan) mm 41 - 66 50.78 + 0.70

4 Shell Width (lebar kerang) mm 32 - 48 39.75 + 0.53

5 Shell Depth (ketebalan kerang) mm 22 - 36 28.75 + 0.41

6 Outer lip (ketebalan bibir luar) mm 1 - 6 2.76 + 0.23

7 Aperture length (panjang rongga) mm 49 -78 51.85 + 0.69

Pada Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa kisaran panjang siput gonggong dan panjang rongga mempunyai kisaran panjang yang yang sama yaitu 49 – 78 mm, namun rata-rata panjang rongga (AP) yaitu 51,85 mm. Untuk melihat hubungan antara panjang dan berat siput gonggong dilakukan analisis regresi. Hasil analisis hubungan panjang dan berat siput gonggong menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara panjang dengan berat siput gonggong yaitu 0,75. Bentuk hubungan positif tersebut membentuk persamaan Y = 3,086 e0,033X, atau untuk menduga berat (W) mengunakan persamaan tersebut yaitu

W= 3,086 e0,033SL. Hanya saja, panjang siput gonggong 56,50% dapat

menentukan berat siput gonggong. Untuk melihat gambaran hubungan panjang dan berat siput gonggong dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-6 Hubungan morfometrik antara beberapa ukuran siput gonggong adalah hubungan antara panjang siput (SL) dengan ketebalan bibir luar (OL). Panjang siput gonggong (SL) tidak dapat sebagai penentuan kedewasaan siput gonggong. Umumnya OL yang tipis menunjukkan siput gonggong masih muda. Namun, dari sampel yang ada menunjukkan bahwa ukuran panjang yang dibawah 70 mm terdapat juga OL yang masih tipis (siput muda). Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran panjang (SL) >70 mm sudah menunjukkan siput yang mempunyai OL yang sudah semakin tebal yaitu >2 mm. Dengan memperhatikan ketebalan (OL) tersebut maka dapat dinyatakan bahwa siput gonggong yang sudah mencapai ukuran >70 mm sudah dewasa. Untuk melihat hubungan antara panjang siput gonggong (SL) dengan ketebalan bibir luar (OL) dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5. Hubungan antara panjang (SL) dan ketebalan bibir luar (OL) siput gonggong

4.1.4. Biologi Siput Gonggong

Siput gonggong merupakan jenis moluska gastropoda yang mendiami areal pasang surut dengan kedalaman 3-4 meter, substrat pasir berlumpur dan ditumbuhi lamun. Induk siput gonggong dapat memijah sepanjang tahun, dimana satu induk siput dapat memijah 75- 95 ribu butir telur. Telur yang berhasil menetas akan membentuk cangkang hingga mencapai ukuran panjang 2-3 mm. Setelah berumur 15-20 hari, saat itulah larva sudah bisa mengonsumsi makanan yang berada di dasar subtrat (Dody, 2008).

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-7 Siput Gonggong adalah organisme yang dioecious, yaitu organisme yang masing-masing terlihat jelas antara jantan dan betina. Musim peminjahan berlangsung mulai akhir Nopember hingga awal Maret. Telur-telur yang telah menetas akan berkembang dalam empat tingkat yang melalui masa periode pendek sebagai planktonik. Pada umur hari 0-3 hari adalah tingkat I veligers: setelah berumur 4-8 hari larva mencapai tingkat II; pada umur 9-16 hari larva mencapai tingkat III; selanjutnya pada umur 17 hari masuk kepada tingkat IV metamorphosis. Metomorphosis dinyatakan bila telah hilang lobes velar pada larva dan munculnya propodium yang khas untuk bergerak dari juvenil siput gonggong (Cob et al., 2008; Cob et al., 2009).

Pada studi terbaru menunjukkan bahwa sexual dimorfirm terjadi pada masa-masa awal selama saat ontogeny spesies. Siput gonggong jantan mencapai tingkat kematangan awal lebih pendek ukurannya dibandingkan siput betina. Individu-individu mencapai dewasa pada saat bibir luarnya sudah padat atau tebal. Kebiasaan makan siput gonggong yang cenderung herbivore yaitu memakan algae yang biasanya terdapat pada detritus (Cob et al., 2008; Cob et al., 2009).

4.2. Faktor Biotik (Padang Lamun)

Padang lamun di lingkungan perairan laut dangkal dapat berperan antara lain yaitu sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen dan sebagai pendaur zat hara. Padang lamun sebagai produsen primer adalah karena lamun mempunyai tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal seperti ekositem mangrove dan ekosistem terumbu karang (Thayer et al., 1975; Qosim & Bhattarhiri 1971).

Sebagai habitat biota, padang lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan (algae). Padang lamun dapat juga sebagai daerah asuhan, daerah pengembalaan dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivore dan ikan-ikan karang (Kikuchi & Peres 1977). Sedangkan sebagai penangkap sedimen yaitu padang lamun dengan daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-8 ombak, sehingga perairan disekitarnya menjadi tenang. Selain itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan (Gingsbur & Lowenstan, 1958; Thoraug & Austin 1976). Lamun juga memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen elemen yang langka di lingkungan laut. Khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh algae epifitik.

Jenis Lamun yang ditemui pada wilayah studi tidak beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis lamun yang ditemui dari jenis

Enhalus. Pada beberapa literatur menyatakan bahwa lamun jenis Enhalus

termasuk jenis yang membentuk komunitas tunggal. Komunitas tunggal umum dijumpai di dataran lumpur dekat hutan mangrove. Sedangkan komunitas campuran sering dijumpai tumbuh di substrat berpasir yang kondisi perairannya tenang.

Jenis Lamun yang ditemui dikenal oleh masyarakat tempatan dengan nama “setu”. Berdasarkan klasifikasi oleh Hartog (1970) dan Menez, Philips, dan Calumpong (1983), klasifikasi jenis lamun tersebut adalah Divisi : Anthophyta, Kelas : Angiospermae, Famili : Hydrocharitaceae, Subfamili : Hydrocharitaceae, Genus : Enhalus acoroides

Lamun Enhalus acorides dijumpai pada semua lokasi penelitian. Lamun ditemukan mulai pada batas surut terendah hingga ke arah laut. Lamun lebih sering ditemukan pada pantai Desa Limbung, Desa Bukit Harapan dan Desa Linau. Kerapatan rata-rata lamun pada lokasi penelitian berkisar antara 7,23 – 16,22%. Kerapatan lamun tertinggi ditemui pada lokasi sampling di Desa Limbung selanjutnya pada Bukit Harapan dan Desa Linau. Kisaran tutupan lamun yang ditemui pada lokasi studi tergolong jarang (5 < C < 25%; C: persentase kerapatan).

Beberapa faktor lingkungan juga akan mempengaruhi distribusi dan kestabilan ekosistem lamun. Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu kecerahan, temperatur, salinitas, substrat dan kecepatan arus. Penetrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan sangat mempengaruhi proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan lamun.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-9 Lamun membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk proses fotosintesa, jika suatu perairan mendapat pengaruh akibat aktivitas pembangunan sehingga meningkatkan sedimentasi pada badan air yang akhirnya mempengaruhi turbiditas maka akan berdampak buruk terhadap proses fotosintesis. Hal ini juga diperkirakan yang menyebabkan kondisi lamun pada stasiun sampling Tregeh (Desa Sekanah) persentase kerapatannya rendah. Pada daerah tersebut terdapat aktivitas pembukaan lahan karena eksploitasi pertambangan.

Suhu atau temperatur dapat juga mempengaruhi distribusi dan kelimpahan lamun. Secara umum ekosistem lamun ditemukan secara luas di daerah bersuhu dingin dan di tropis. Hal ini mengindikasikan bahwa lamun memiliki toleransi yang luas terhadap perubahan temparatur. Pada daerah

tropis, lamun dapat hidup optimal hanya pada temperatur 28-300C. Pada

lokasi penelitian menunjukkan bahwa perairan laut masih dalam kisaran untuk hidup optimal lamun. Suhu yang optimal tersebut berkaitan dengan kemampuan proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan menurun jika temperatur berada di luar kisaran tersebut.

Untuk salinitas perairan, kisaran salinitas yang dapat ditolerir lamun adalah 10-40‰ dan nilai optimumnya adalah 35‰. Pada daerah penelitian

salinitas perairan termasuk dalam kondisi optimum yaitu 350/00. Hasil ini

menunjukkan bahwa lamun dapat tumbuh baik dilokasi penelitian, akan tetapi yang ditemukan kerapatan lamun yang jarang.

Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan lamun untuk melakukan fotosintesis. Toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi juga terhadap jenis dan umur. Lamun yang tua dapat mentoleransi fluktuasi salinitas yang besar. Padang lamun hidup pada berbagai macam tipe sedimen, mulai dari lumpur sampai karang. Kebutuhan substrat yang utama bagi pengembangan padang lamun adalah kedalaman sedimen yang cukup. Peranan kedalaman substrat dalam stabilitas sedimen yaitu untuk pelindung tanaman dari arus laut dan tempat pengolahan dan pemasok nutrien. Salinitas juga berpengaruh terhadap biomassa, produktivitas, kerapatan, lebar daun dan kecepatan pulih. Adapun kerapatan lamun akan semakin meningkat dengan meningkatnya salinitas.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-10 Padang lamun hidup pada berbagai macam tipe sedimen, mulai dari lumpur sampai karang. Kebutuhan substrat yang utama bagi pengembangan padang lamun adalah kedalaman sedimen yang cukup. Selain itu, kecepatan arus juga akan mempengaruhi lamun. Adapun pengaruh kecepatan arus adalah produktivitas padang lamun tersebut. Untuk melihat persentasi kerapatan padang lamun di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Persentase kerapatan padang lamun Enhalus acoroides

Transek Stasiun Pengamatan (Desa)

Limbung Bukit Harapan Linau Sekanah (Trege)

1 24,71 - 12,71 22,63 - - - - 2 19,25 - - 23,04 14,63 16,75 - 17,13 3 - 21,67 21,25 - 18,67 19,54 9,79 11,79 4 20,29 19,84 20,29 15,00 26,67 12,13 25,25 - Rata-rata 16,22 10,38 13,56 15,17 14,99 12,11 8,76 7,23 Keterangan:

1. Centeng 2. Senempek 3. Limbong 1 4. Limbong 2

5. Linau 1 6. Linau 2 7. Trege 1 8. Trege 2

4.3. Faktor Abiotik (Kualitas Air)

Pengukuran kualitas air atau faktor abiotik dilakukan pada daerah Kawasan Coremap II. Sebahagian desa yang termasuk wilayah Coremap II Kabupaten Lingga telah mengalami pemekaran desa. Desa Limbung telah dimekarkan menjadi beberapa desa. Oleh karena itu, pengukuran faktor lingkungan dilakukan pada desa-desa pemekaran tersebut. Adapun faktor lingkungan yang diukur yaitu ketinggian pasang, kedalaman perairan, suhu perairan, kecerahan, kecepatan arus, substrat dasar perairan, oksigen terlarut, salinitas perairan, dan pH.

Pada stasiun pengambilan sampel yaitu pada Desa Limbung, Desa Bukit Harapan, Desa Linau dan Tregeh keadaan ketinggian pasang berkisar antara 1,2 – 1,5 m. Ketinggian pasang surut air laut terendah terdapat pada Desa Sekanah (Tregeh) yaitu 1,2 m. Namun, pada wilayah lain yang termasuk daerah sampling ketinggian pasang surut rata-rata yaitu 1,5 m.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-11 Kedalaman rata-rata perairan pada wilayah studi berkisar antara 4,2 – 6,0 m. kedalaman perairan sangat bervariasi pada masing-masing stasiun pengamatan. Pengumpulan siput gonggong dilakukan pada daerah pantai hingga pada kedalaman perairan 2 m. Pengumpulan sering dilakukan pada siang hari saat air surut dan pada daerah yang tidak terlalu dalam.

Suhu air merupakan faktor lingkungan yang paling mudah diselidiki. Perubahan suhu dilingkungan laut merupakan indikator yang penting untuk menunjukkan perubahan ekologi, baik secara vertikal maupun horizontal. Suhu dapat mempengaruhi fotosintesis di laut. Secara langsung, suhu air laut dapat mempengaruhi reaksi kimia enzimatik yang berperan pada fotosintesis, dan secara tidak langsung suhu akan menentukan struktur hidrologis suatu perairan.

Suhu dan salinitas mempengaruhi rapat air (water density). Semakin dalam perairan, suhunya makin rendah dan salinitas makin meningkat, sehinga rapat air juga meningkat (Raymont, 1966). Selain itu, suhu sangat berpengaruh terhadap kondisi arus di laut. Arus air akan bergerak dari perairan ber-suhu rendah ke yang ber-suhu tinggi, untuk menggantikan masa iar yang menguap dan juga kerena rapat air pada Suhu tinggi yang renggang. Suhu perairan selama penelitian berkisar antara 26,8 – 28,2 oC. Keadaan suhu perairan pada wilayah penelitian masih termasuk suhu perairan yang alami, karena pada wilayah tersebut belum ada aktivitas industri yang dapat menimbulkan peningkatan suhu perairan.

Kecerahan perairan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan alami kecerahan sangat penting karena erat kaitannya dengan aktifitas fotosintesa. Kecerahan merupakan faktor penting bagi proses fotosintesa dan produksi primer dalam suatu perairan. Adapun kecerahan perairan pada daerah studi selama penelitian berkisar antara 4,3 – 5,0 m. Kecerahan perairan ini menunjukkan bahwa perairan daerah studi jernih. Pada lokasi yang dekat dengan pantai, kecerahan perairan mencapai dasar perairan. Pada wilayah studi ini, kecerahan perairan sangat dipengaruhi oleh musim. Kecerahan perairan akan menurun atau rendah apabila sudah masuk musim utara yaitu diperkirakan mulai dari bulan Desember – Pebruari. Namun, bila musim selatan wilayah perairan tersebut terlindung, karena letaknya di

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-12 utara Pulau Daik, serta terlindung karena merupakan teluk. Kecerahan perairan tersebut juga akan mempengaruhi aktivitas pengumpulan siput gonggong oleh para nelayan. Aktivitas pengumpulan siput gonggong akan sangat berkurang karena perairan keruh atau kecerahan perairan sangat rendah sehingga pengumpul siput tidak dapat melihat siput di dasar perairan.

Arus adalah proses pergerakan massa air menuju kesetimbangan yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Gerakan massa air tersebut merupakan resultan dari beberapa gaya yang bekerja dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Arus laut (sea current) adalah gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain baik secara vertikal (gerak ke atas) maupun secara horizontal (gerakan ke samping) (Gross 1972). Faktor abiotik yang berkaitan dengan faktor fisika perairan yaitu kecepatan arus. Pada stasiun sampling kecepatan arus air laut selama pengambilan sampel mencapai 0,4 m/det. Secara umum pada stasiun sampling kecepatan arus air laut rata-rata 0,4 m/det. Kecepatan arus sangat bervariasi tergantung tempat yaitu terbuka ataupun tertutup, waktu seperti waktu pasang dan surut serta musim yaitu musim Utara, Selatan, Barat atau Timur. Saat musim tersebut, kecepatan arus dan arah arus dipengaruhi oleh massa air akibat dari arah angin. Aktivitas organisme perairan akan beradaptasi dengan berbagai fenomena alam tersebut, demikian juga aktivitas manusia yang melakukan penangkapan atau pengumpulan siput gonggong pada sekitar kawasan Kecamatan Lingga Utara.

Keadaan substrat perairan pada daerah penelitian terdiri dari pasir berlumpur. Kondisi pasir berlumpur terdapat mulai dari lokasi Desa Limbung hingga Desa Sekanah di bagian utara Pulau Lingga. Substrat pasir berlumpur berkaitan erat dengan lokasi penelitian yang terletak pada pesisir Pulau Lingga yang wilayah pantainya cukup landai. Oleh karena wilayah ini terletak di pesisir Pulau Lingga yang juga berarus tidak terlalu kuat dan terlindung dari massa air, maka kawasan ini mempunyai substrat pasir berlumpur. Jenis substrat pasir berlumpur memberikan habitat yang cocok untuk beberapa jenis kerang terutama dari jenis siput yaitu siput gonggong. Untuk lebih jelasnya beberapa faktor abiotik lingkungan sekitar daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-13 Tabel 4.4. Faktor abiotik daerah penelitian di Kecamatan Lingga Utara

No Parameter Satuan Stasiun Pengamatan (Desa)

Limbung Bukit Harapan Linau Sekanah (Trege) 1 Ketinggian pasang m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 2 Kedalaman m 4,5 5,6 4,2 5,8 5,2 6,0 5,6 6,0 3 Suhu 0C 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 26,0 26,8

4 Kecerahan m 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5 Kecepatan arus m/det 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 6 Oksigen terlarut mg/L 5,26 6,20 5,1 5,9 5,33 6,45 6,4 7,0 7 Salinitas 0/

00 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

8 pH - 8,12 8,12 8,10 8,10 8,11 8,11 8,41 8,41 9 Dasar perairan - Pasir

lumpur lumpur Pasir lumpur Pasir lumpur Pasir lumpur Pasir lumpur Pasir lumpur Pasir lumpur Pasir

Keterangan:

1. Centeng 2. Senempek 3. Limbong 1 4. Limbong 2

5. Linau 1 6. Linau 2 7. Trege 1 8. Trege 2

Pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa konsentrasi oksigen terlarut di stasiun penelitian berkisar antara 5,1 – 7,0 mg/L. Konsentrasi oksigen terlarut tertinggi yang ditemukan pada saat sampling yaitu pada stasiun sampling di Desa Sekanah. Sedangkan konsentrasi oksigen terlarut terendah ditemukan pada stasiun sampling Desa Bukit Harapan. Namun, konsentrasi oksigen terlarut masing-masing stasiun penelitian tidak terlihat terlalu berbeda. Konsentrasi oksigen terlarut pada lokasi-lokasi sampling tergolong tinggi. Konsentrasi oksigen terlarut sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lain. Pada perairan laut yang masih alami, konsentrasi oksigen terlarut banyak dipengaruhi oleh aktivitas pengadukan dari adanya arus dan gelombang. Konsentrasi oksigen yang ditemukan pada daerah sampling tergolong baik untuk perkembangan organisme perairan.

Salinitas merupakan jumlah dari seluruh garam-garaman dalam gram pada setiap kilogram air laut. Konsentrasi salinitas perairan pada semua daerah penelitian yaitu Desa Limbung, Desa Bukit Harapan, Desa Linau dan Desa Sekanah adalah 35 per mil atau 3,5%. Air laut mengandung 3,5% garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Keberadaan garam-garaman mempengaruhi sifat fisik air laut beberapa tingkat. Beberapa sifat lain seperti viskositas, daya serap cahaya tidak terpengaruh secara signifikan oleh salinitas. Dua sifat yang sangat ditentukan oleh salinitas adalah daya hantar listrik konduktivitas dan tekanan osmosis.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 4-14 Kondisi pH perairan pada lokasi penelitian berkisar antara 8,10 – 8,41. Kondisi pH yang terendah terukur pada lokasi sampling Bukit Harapan, sedangkan kondisi pH yang tertinggi terukur selama penelitian adalah di Trege. Secara umum kondisi pH perairan laut pada daerah penelitian tidak jauh berbeda. Kondisi perairan laut tergolong normal, karena perairan laut yang tidak tercemar kondisi pH cenderung normal yang mengarah ke basa. pH yang terukur pada lokasi yang hampir berdekatan menunjukkan nilai pH yang tidak jauh berbeda yaitu sekitar 8,10. Secara umum dapat dinyatakan bahwa perairan di utara Pulau Lingga, kondisi perairannya tidak jauh berbeda.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 5-1

Bab

5

EKSPLOITASI

DAN

PERLINDUNGAN

SIPUT

GONGGONG

5.1. Eksploitasi dan Produksi

Siput gonggong merupakan salah satu komoditas perikanan yang potensial di Lingga yang ditemukan di daerah Kecamatan Lingga Utara. Adapun beberapa tempat yang menghasilkan siput gonggong adalah pada Desa Limbung, Desa Bukit Harapan, Desa Linau dan Desa Sekanah. Penangkapan atau eksploitasi siput gonggong dilakukan oleh masyarakat tempatan di wilayah tersebut. Umumnya penangkapan dilakukan masih dalam administrasi wilayah masing-masing desa oleh karena organisme tersebut tersebar dalam wilayah dengan tipe substrat yang sama. Wilayah Desa Limbung, Bukit Harapan dan Desa Linau sebelumnya termasuk dalam Desa Limbung, sehingga sejak lama masing-masing nelayan sudah melakukan eksploitasi siput gonggong sesuai dengan dusunnya.

Penangkapan siput gonggong dilakukan pada pagi atau sore hari saat air surut. Upaya penangkapan atau pengumpulan siput dilakukan oleh nelayan berlangsung antara 2 hingga 4 jam setiap harinya pada pagi atau sore hari. Lama waktu pengumpulan tergantung kemampuan nelayan. Untuk mendapatkan siput gonggong secara umum dilakukan dengan melakukan penyelaman ke dasar perairan pada kedalaman 2 – 2,5 m. Jumlah pengumpul siput gonggong sekitar 128 orang. Jumlah pengumpul terbanyak terdapat di Desa Limbung yaitu pada dusun Centeng dan Senempek yaitu sekitar 60 orang. Jumlah pengumpul yang juga cukup banyak setelah Desa Limbung yaitu terdapat pada Desa Linau yaitu sebanyak 40 orang. Untuk melihat jumlah pengumpul siput gonggong pada masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Laporan Akhir, Studi Distribusi & Eksploitasi Siput Gonggong di Lokasi Coremap II Kab. Lingga 5-2 Tabel 5.1. Jumlah pengumpul dan produksi siput gonggong

No Desa Nelayan Produksi per hari (Kg)

1 Limbung 60 600

2 Bukit Harapan 18 180

3 Linau 40 400

4 Sekanah/Trege 10 50

Jumlah 128 1230

Sumber: wawancara dan analisis

Hasil tangkapan bervariasi tergantung waktu dan masing-masing nelayan. Umumnya hasil tangkapan masing-masing nelayan berkisar antara 10 – 30 kg/orang. Para nelayan melakukan pengumpulan selama 15 hari dalam sebulan. Hal ini berkaitan dengan pengaruh pasang surut, penangkapan umumnya dilakukan pada pagi hingga siang hari saat air laut surut pada waktu tersebut. Pengumpulan siput gonggong juga tidak dilakukan disepanjang tahun. Aktivitas tersebut dipengaruhi oleh musim juga, yaitu tidak dilakukan selama musim utara yaitu mulai dari Desember hingga Pebruari. oleh karena, air laut keruh dan bergelombang. Pada musim utara tersebut, para pengumpul tidak dapat mengumpulkan siput gonggong karena siput tersebut tidak terlihat dari permukaan air sehingga tidak tahu keberadaannya untuk di selam.

Produksi siput gonggong pada daerah penelitian mencapai 1,2 ton per hari. Produksi hasil tangkapan tersebut mencapai kisaran 50 – 600 kg per hari di lokasi penelitian. Produksi terbanyak terdapat di Desa limbung yaitu sekitar 600 kg/hari dan selanjutnya pada Desa Linau yaitu 400 kg/hari. Pada waktu-waktu tertentu jumlah produksi dapat saja melebihi dari produksi rata-rata tersebut, namun kemampuan pedagang pengumpul terbatas untuk mampu membeli hasil produksi tersebut. Sehingga apabila jumlah siput gonggong pada pengumpul masih banyak dan belum semua dapat tersalurkan ke Batam, maka para nelayan tidak melakukan penangkapan.

Untuk melihat produksi siput gonggong per tahun dilakukan analisis perhitungan upaya penangkapan dan produksi. Upaya untuk penangkapan atau pengumpulan siput gonggong mencapai 17.280 unit upaya per tahunya. Dimana