30 TAHUN

ANDY WIYANTO

30 TAHUN

ANDY WIYANTO

Refleksi Pemikiran Bung Andy

Andy Wiyanto

30 TAHUN

ANDY WIYANTO

Refleksi Pemikiran Bung Andy

30 TAHUN

ANDY WIYANTO

Refleksi Pemikiran Bung Andy tentang Negara dan Hukum

Penulis

Andy Wiyanto

Editor

Tim Pondok Juang Press

Tata Letak Tim Pondok Juang Press

Desain Sampul Tim Pondok Juang Press

Penyelaras Akhir Tim Pondok Juang Press

Cetakan Pertama

14 Mei 2017

Pondok Juang Press

Pondok Juang: Jl. Waru II RT. 03/03, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan – 15417, Telp./SMS 0896-9229-6776

KATA PENGANTAR

Semoga berkat rahmat Illahi melimpahi perjuangan kita. Menerbitkan buku dalam rangka ulang tahun tidak harus menunggu usia senja. Apalagi menanti gelar paripurna “Guru Besar”. Bagi Penulis, siapapun layak untuk menerbitkan buku saat menyambut hari kelahirannya. Itu jauh lebih baik dari pada merayakannya dalam bentuk yang lain. Melampaui itu semua, Penulis memang “nekat” untuk menerbitkan buku ini. Betapa tidak, umumnya untuk buku ulang tahun ditulis oleh orang lain. Setidaknya oleh sahabat sepemikiran. Atau juga lazim dituliskan oleh para murid dari orang yang ber-ulang tahun. Andai kata orang yang bersangkutan juga berkontribusi, tentu hanya sebagian saja. Namun dalam buku ini, seluruh tulisan yang dimuat adalah karya Penulis.

Kekonyolan Penulis itu bukan tanpa sebab. Pertama, Penulis hanya orang biasa, adakah (di zaman ini) sahabat muda yang rela/bisa luangkan waktunya untuk membuat artikel sebagai kado ulang tahun? Kedua, Penulis memang tidak punya murid. Terlebih yang berlatar belakang hukum. Ketiga, sebab ini sekaligus merupakan tujuan Penulis. Yaitu Penulis sengaja menunjukkan “kedangkalan ilmu” Penulis dalam artikel-artikel di buku ini. Jika ditelaah, seluruh artikel dalam buku ini memang dangkal. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada yang istimewa. Sekalipun seluruh artikel itu sebelumnya telah dimuat di media masa, majalah ataupun jurnal nasional. Tujuan Penulis hanya ingin membuat “standar yang serendah-rendahnya” bagi penulis muda lain. Sehingga mereka sangat percaya diri, untuk menerbitkan karya mereka yang serupa. Atau setidaknya, para penulis muda itu tidak takut untuk “dihajar masa intelektual”.

Selamat membaca!

Tangerang Selatan, 14 Mei 2017

DAFTAR ISI

30 TAHUN ANDY WIYANTO: REFLEKSI PEMIKIRAN BUNG ANDY TENTANG NEGARA DAN HUKUM

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

MENGGAGAS E-VOTING DI INDONESIA ... 1

Urgensi e-voting di Indonesia ... 2

E-voting dan UU Pemilu dimasa Mendatang ... 4

Post Scriptum ... 6

VALIDITAS ANTROPOLOGIS YURISPRUDENSI ... 8

Manusia Makhluk Berbudaya ... 8

Tradisi sebagai Wujud Kebudayaan ... 8

Yurisprudensi sebagai Tradisi dalam Kebudayaan ... 9

Validitas Yurisprudensi dalam Sistem Hukum ... 10

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI ... 12

Pendahuluan ... 12

Pertanggungjawaban Presiden ... 16

1. Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil . 17 2. Impeachment Presiden ... 20

Mahkamah Konstitusi ... 25

1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ... 27

2. Mahkamah Konstitusi dan Impeachment Presiden ... 31

Penutup ... 36

Daftar Pustaka ... 38

Pendahuluan ... 44

1. Latar Belakang ... 44

2. Perumusan dan Pembatasan Masalah ... 49

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 50

4. Metodologi Penelitian ... 50

Kerangka Pemikiran ... 51

Analisis ... 63

1. Pemakzulan di Indonesia ... 63

2. Mekanisme Checks and Balances dalam Proses Pemakzulan di Indonesia ... 69

Penutup ... 76

Daftar Pustaka ... 79

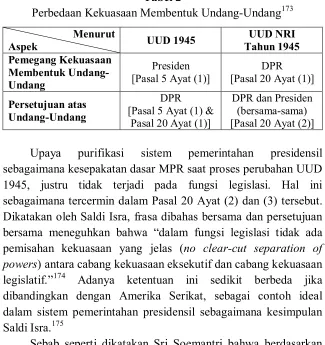

KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ... 83

Pendahuluan ... 84

1. Latar Belakang ... 84

2. Perumusan Masalah ... 96

3. Tujuan ... 96

Teori atau Kerangka Pemikiran ... 96

Analisis ... 107

Penutup ... 119

1. Kesimpulan ... 119

2. Saran ... 120

Daftar Pustaka ... 121

MENGGAGAS E-VOTING DI INDONESIA1

Sesungguhnya sejak tahun 2010 melalui Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menafsirkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dengan metode electronic voting (e-voting) atau pemungutan suara menggunakan teknologi informasi adalah konstitusional. Hanya saja hal itu diberlakukan dengan sejumlah syarat. E-Voting atau electronic voting merupakan penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan suara. Para pemilih umumnya ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara cukup memilih para kontestan Pemilu dengan menyentuh layar sentuh (touch screen) seperti yang telah diaplikasikan oleh India dan Amerika Serikat.

Di India pada pemilu 2004 e-voting sudah dilakukan sekalipun dilakukan dengan cara offline. Offline e-voting merupakan e-voting yang hasil pemilihannya di kumpulkan di tiap-tiap TPS kemudian hasil tersebut dikirimkan kepada ke PPK hingga direkapitulasi keseluruhan di KPU Pusat. Sementara di Amerika Serikat e-voting bahkan bisa dilakukan secara online. Berbeda dengan offline e-voting, dalam online e-voting hasil pemilihan pada tiap-tiap TPS melalui jaringan internet langsung terkirim ke KPU Pusat dan bisa dengan cepat dilakukan rekapitulasi untuk mengetahui hasil pemilihan umum.

Urgensi e-voting di Indonesia

Secara sederhana orang dapat melihat sisi positif e-voting dengan adanya penghematan biaya karena tidak lagi menggunakan surat suara. Hal ini juga merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena tidak lagi memakai kertas sebagai media pemilihan suara. Sehingga e-voting bisa disebut sebagai

green election. Efisiensi juga dapat dirasakan dari segi waktu. Mengingat dalam e-voting kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual hingga berjam-jam lamanya. Bahkan dalam hitungan menit hasil pemilihan langsung dapat diketahui bila menggunakan e-voting secara online seperti di Amerika Serikat.

Telaah lebih lanjut mutlak diperlukan untuk menggagas keberadaan e-voting di Indonesia. Kajian multidimensi diharuskan untuk dapat menakar urgensi e-voting di Indonesia. Di Indonesia e-voting sesungguhnya pernah dilakukan dalam pemilihan Bupati Jembrana, Bali pada Tahun 2010. Pemilihan tersebut dilakukan setelah sebelumnya masyarakat Jembrana terbiasa dengan e-voting dalam pemilihan Kepala Dusun di tiap-tiap dusun dalam Kabupaten Jembrana.

aksara nol persen di Indonesia. Misalnya untuk setiap Calon Anggota Legislatif diberikan semacam nomor induk dan nomor itu yang diinput sebagai pilihan para pemilih.

Penyederhanaan sistem Pemilu menjadi suatu keniscayaan ketika e-voting hendak dijewantahkan dalam mekanisme pemilihan dalam Pemilu di Indonesia. E-voting tentu relatif tidak akan sulit bila sistem Pemilu menjadi lebih sederhana. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, pengaplikasikan e-voting dalam pemilihan Eksekutif juga relatif mudah seperti di Jembrana. Sebab lazimnya memiliki kontestan yang jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan pemilihan anggota Legislatif.

Kunci keberhasilan yang tidak boleh terlewat dalam penyelenggaraan e-voting adalah adanya tingkat pemahaman masyarakat yang mumpuni. Selain terkait dengan teknis input pilihan seperti contoh diatas, juga terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat dengan sistem baru yang hendak digagas ini. Sosialisasi masif diharapkan mampu menggebrak tradisi mencoblos atau mencontreng dalam Pemilu 2014 lalu.

Selain itu, sistem teknologi informasi yang digadang sebagai basis Pemilu ini juga harus mempertimbangkan keakurasian data hasil pilihan para pemilih. Perlu juga dipersiapkan langkah antisipatif bila ditengah proses pemilihan terjadi masalah teknis agar data hasil pemilihan yang telah dilakukan sebelumnya tidak raib begitu saja. Serta kemungkinan kinerja alat yang menjadi

lemot (lamban) karena lama dipakai. Jurus antisipatif juga diperlukan untuk menangkal kemungkinan buruk lain yang muncul dari luar. Misalkan, adanya operator nakal untuk offline e-voting dan hadirnya gangguan para hacker kita yang terkenal handal karena ketekunannya bila menggunakan online e-voting.

ataupun beberapa daerah di Indonesia. Namun juga harus turut memperhatikan unsur plus minus serta segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Anasir-anasir tersebut patut mendapat perhatian ekstra dalam pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (RUU Pemilu) dimasa mendatang, apabila gagasan ini hendak diakomodir dalam UU Pemilu yang hendak digunakan dalam Pemilu-Pemilu selanjutnya.

E-voting dan UU Pemilu dimasa Mendatang

Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 yang telah memberikan konstitusionalitas pelaksanaan e-voting di Indonesia sejatinya merupakan sebuah langkah bijak dalam membuka ruang untuk proses pengambilan suara saat pemilu. Sehingga pengambilan suara tidak hanya dapat dilakukan dengan cara mencoblos dan mencontreng. Paling tidak, pengambilan suara dengan e-voting dalam Pemilu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini menjadi poin penting sebagai pijakan hukum pembentukan UU Pemilu. Hans Kelsen, perancang Mahkamah Konstitusi Austria sebagai MK pertama di dunia mengatakan bahwa validitas suatu norma belaku, bersumber dan berdasar dari norma lain yang lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga norma tertinggi yang tidak lagi bergantung pada norma lain yang disebut norma dasar atau grundnorm. Dalam konteks e-voting di Indonesia, grundnorm dapat diterjemahkan dengan konstitusi. Sehingga pasca Putusan MK publik mendapatkan kepastian bahwa pelaksanaan e-voting tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

waktu, kecepatan dan keakurasian data Pemilu menjadi dambaan masyarakat. Disamping itu, e-voting paling tidak juga menjadi contoh dari cara berbangsa dan bernegara yang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan. Tidak menggunakannya kertas (paperless) dalam e-voting, bisa menjadi teladan bagi segi kehidupan bernegara lainnya. Bahwa dimulai dari UU Pemilu,

green constitution mulai diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Tiggal kemudian, persoalannya adalah ada pada dasar sosiologis pembentukan UU tersebut.

Secara sosiologis pembentukan UU Pemilu haruslah memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kenyataan mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan perlu diobservasi mulai dari unsur masyarakat hingga alatnya. Hal yang menarik adalah kultur masyarakat kita yang masih belum akrab dengan teknologi informasi dan tingkat kepercayaan mereka akan sistem-sistem canggih tersebut masih minim. Sebagai contoh, di DPR hingga kini dalam setiap pengambilan keputusannya masih manual berbasis kertas. Itu karena belum adanya kepercayaan terhadap sistem e-voting.

Selain itu nampaknya pengintegrasian KTP dengan Voting mudah untuk dilakukan. Dengan berjalannya program e-KTP, maka mudah tentunya untuk mengatasi berbagai masalah daftar pemilih yang selama ini menjadi masalah krusial hampir bagi semua penyelenggaraan Pemilu (mulai dari tingkap pusat hingga tingkat lokal). Dan tentunya jangan lupa untuk kembali memikirkan pengaturan tentang kemungkinan terjadinya sengketa Pemilu.

untuk dihitung terlebih dahulu. Sekalipun efisiensi menjadi pertimbangan utama, perlu kiranya dalam tiap-tiap TPS hasil pemilihan diumumkan kepada khalayak sebelum disetorkan ke KPU. Sebab tanpa adanya informasi terhadap khalayak di tingkat TPS, akuntabilitas pemilu tentu diragukan. Data hasil pemilihan yang menjadi pembanding dalam setiap sengketa pemilu tidak bisa didapatkan. Jadi di satu sisi ini akan menekan tingkat sengketa Pemilu, namun di satu sisi juga rawan terhadap penyimpangan. Lord Acton pernah mengingatkan kita bahwa

power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Sehingga tidak bisa kita membiarkan penyelenggaran e-voting tidak terkontrol. Data-data hasil pemilihan harus dibuka kepada publik sebelum diakumulasi secara nasional. Atau jika dapat dipastikan keakuratan data pemilihan itu, maka rumusan norma dalam perselisihan hasil pemilihan umum harus diperbaharui agar mendapatkan relevansinya.

Hal terpenting yang tentu menjadi alas dalam perumusan e-voting dalam UU Pemilu adalah dengan terus mengingat pada asas Pemilu langung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud Putusan MK. E-voting tidak boleh mengganggu asas tersebut.

Post Scriptum

besar bagi kita semua, untuk dapat mempersiapkan pranata dan masyarakat agar siap dengan sistem seperti itu.

VALIDITAS ANTROPOLOGIS YURISPRUDENSI2

Manusia Makhluk Berbudaya

Perbedaan mendasar antara manusia dengan organisme lainnya di muka bumi terletak pada adanya kebudayaan sebagai proses belajar terus menerus yang dilakukan oleh umat manusia. Koentjaraningrat memberikan contoh dalam hal membangun rumah. Jika dibandingkan dengan organisme lainnya, yang dalam membanguun rumah berdasarkan pada naluri yang telah ada pada dirinya, namun pada manusia ada proses belajar di dalamnya. Sehingga konsep rumah bagi manusia secara evolutif terus berubah sejalan dengan zamannya.

Lebah misalnya, yang sejak dahulu memiliki sarang persegi enam yang saling terhubung satu sama lain. Ketidakubahan bentuk sarang lebah tersebut tejadi karena dalam membentuknya lebah hanya berdasarkan naluri yang di dapatnya sejak lahir tanpa ada proses belajar. Tidak demikian dengan manusia, dalam kehidupan yang primitif, manusia cukup memiliki gua sebagai tempat tinggalnya, hingga kemudian terus berevolusi menjadikan bentuk rumah seperti yang kita kenal saat ini. Adanya bentuk evolusi tersebut membuktikan bahwa dalam perjalanannya, manusia senantiasa mencari format yang terbaik atas konsep rumah itu sendiri.

Tradisi sebagai Wujud Kebudayaan

Koentjaraningrat berpendirian bahwa salah satu wujud kebudayaan adalah aktifitas serta tindakan-tindakan berpola dari

manusia dalam masyarakat yang kompleks. Yang perlu digarisbawahi disini adalah adanya aktifitas-aktifitas manusia dari detik ke detik, hari ke hari, hingga tahun ke tahun selalu berdasarkan pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Oleh karena itu sebagai sesuatu yang universal, dalam setiap tingkatan kebudayaan mulai dari yang primitif hingga yang modern sekalipun selalu menampakkan sebuah aktifitas yang berpola mengikuti para pendahulunya.

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan banyak varian atas wujud kebudayaan yang berupa aktifitas tersebut. Mulai dari ranah keagamaan, misalnya tata cara shalat yang terus terjaga dalam Islam atau tata cara pemilihan Paus di Tahta Suci/Vatikan yang terus terjaga tradisinya. Dalam bidang akademik, misalnya adanya tata cara penulisan referensi dengan catatan kaki atau catatan perut juga menunjukkan bahwa terdapat adanya kesengajaan untuk menjaga pola pemikiran para pendahulu yang dianggap baik dan benar, sejauh hal itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Atau yang paling sederhana dan mendasar misalnya setiap kali kita hendak memasuki rumah orang lain tentu di dahului dengan mengucap salam.

Yurisprudensi sebagai Tradisi dalam Kebudayaan

berpergian dan berkumpul antar sesama hakim di musim dingin, akhirnya mereka menemukan bentuk-bentuk hukum yang dianggap terbaik dan pada akhirnya diterapkan secara sama di seluruh negeri dan terbentuklah sistem common law. Sistem yang berdasar banyak pada yurisprudensi ini terus dijaga dalam memutus suatu kasus, karena hukum yang telah diciptakan itu dianggap terbaik bila dibandingkan dengan berbagai hukum adat yang tersebar di Inggris.

Validitas Yurisprudensi dalam Sistem Hukum

Seperti dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara mekanis dianalogikan bahwa substansi hukum adalah buku pedoman untuk menjalankan mesin, sedangkan struktur hukum adalah mesin itu sendiri dan budaya hukum adalah sang operator mesin tersebut. Sehingga menurut penulis, disini yurisprudensi dapat digolongkan sebagai substansi hukum dalam sebuah sistem hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI3

Pendahuluan

Lord Acton dalam sebuah surat mengingatkan bahwa, power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.4 Oleh sebab itu, seorang pemikir besar mengenai negara dan hukum dari Perancis bernama Charles de Secondat baron de Labrede et de Montesquieu memisahkan kekuasaan memerintah negara yang dilaksanakan oleh masing-masing badan yang berdiri sendiri. Dengan ajarannya itu Montesquieu berpendapat bahwa:

“Apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu: kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.”5

Ajaran Trias politica ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari ajaran John Locke. Menurut Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi:6

1. Fungsi Legislatif;

3 Publikasi pada Jurnal Konstitusi – Volume 7 Nomor 3, Juni 2010 4 Mohammad Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan

Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3 (September, 2009), hlm. 21.

5 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 117.

6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II

2. Fungsi Eksekutif; 3. Fungsi Federatif.

Dalam kuliah Ilmu Negara pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun ajaran 1961-1962, Padmo Wahjono membandingkan keduanya sebagai berikut:

“Fungsi pengadilan dalam ajaran John Locke dimasukkan dalam bidang Exekutif, sebab Pengadilan itu adalah melaksanakan hukum. Jadi dalam hal adanya perselisihan, maka itu menjadi wewenang daripada fungsi Exekutif! Tapi Montesquieu mengeluarkannya dari Exekutif karena Montesquieu melihat kedalam di Perancis dengan adanya penggabungan itu timbul kesewenang-wenangan. Oleh karena itu harus dipisahkan agar supaya jangan timbul ketidakadilan.!

Disini terletak perbedaan peninjauan fungsi Yudikatif antara Montesquieu dengan John Locke.

John Locke melihat secara prinsipel yaitu sebagai pelaksanaan hukum. Dilihat hasilnya untuk keadilan, maka fungsi judikatif itu dikeluarkan dari bidang Exekutif oleh Montesquieu. Dan ajaran Montesquieu lebih populer daripada John Locke. Hanya kemudian, dimanakah disalurkan wewenang Diplomasi dalam Trias Montesquieu? Dan ini oleh Montesquieu dimasukkan dalam fungsi legislatif, oleh karena hubungan Diplomasi menciptakan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat negara itu dengan negara lain.! Jadi dimasukkan dalam bidang Legislatif karena membuat peraturan-peraturan.”7

Cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan tersebut dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Dengan demikian yang dimaksud sistem pemerintahan negara

7 Teuku Amir Hamzah, Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono,

adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga negara.8

Indonesia dengan UUD 1945 pasca amandemen menganut sistem pemerintahan presidensil yang lebih murni sifatnya.9 Hal ini

sesuai dengan kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yang terdiri atas lima butir yaitu:

1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945;

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil;

4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal (batang tubuh);

5. Melakukan perubahan dengan cara adendum.10

Sejalan dengan kesepakatan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil, maka presiden haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya akan dapat diperoleh bila Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi dan konsekuensi hukum dari pengisian jabatan presiden melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah pertanggungjawaban Presiden harus langsung kepada rakyat, tidak lagi kepada MPR. Karena tidak ada lagi hubungan pertanggungjawaban antara Presiden dengan MPR, maka sebagai gantinya diperlukan adanya pranata impeachment dalam hubungannya dengan konsep tindakan terhadap pelanggaran oleh

8 Mohammad Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 74.

9 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Reformasi (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 317.

10 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara

Presiden.11 Hal ini ditegaskan dalam penjelasan perubahan UUD

1945 dalam buku panduan pemasyarakatan UUD 1945 sebagai berikut:

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term) dari Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional yang populer disebut impeachment.”12

Sekalipun salah satu ciri dari sistim pemerintahan presidensil adalah Presiden memiliki masa jabatan yang pasti (fixed term), akan tetapi UUD 1945 juga memuat ketentuan mengenai pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya. Dalam hal ini, Mohammad Laica Marzuki berpendapat sebagai berikut:

“Hal dimaksud merupakan pengecualian yang diberikan konstitusi bagi pemberhentian presiden dan wakil presiden hasil pemilihan langsung, yang sesungguhnya -dalam keadaan biasa (normal procedure)- tidak dapat diberhentikan selama masa

11 Jimly Asshiddiqie, et al, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan

Pemilihan Presiden secara Langsung (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 47-48.

jabatan. Pengecualian yang diberikan konstitusi terhadap MPR tidak dapat dipahami seketika selaku wewenang MPR”13

Dalam sistem Pemilihan Presiden secara langsung, tidaklah mungkin dapat memberhentikan Presiden ditengah masa jabatannya oleh MPR yang jumlahnya hanya beberapa ratus orang, sementara yang memilih Presiden adalah mayoritas rakyat yang jumlahnya ratusan juta orang. Hal ini akan menjadi pengecualian ketika Presiden telah melakukan pelanggaran yang begitu besar sehingga tidak terampuni lagi dan dapat diturunkan dari jabatannya.

Pertanggungjawaban Presiden

Indonesia adalah negara hukum.14 Negara hukum sendiri diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.15 Istilah Negara Hukum

merupakan terjemahan langsung dari istilah Rechsstaat.16

Dalam negara hukum tidak ada lagi tempat bagi penyelesaian sengketa dengan adu kekuatan atau atas dasar rasa dendam. Negara hukum disebut pula negara beradab, negara yang dikelola dengan akal budi manusia, bukan oleh nafsu (bahaimiy). Keharusan menyelesaikan perkara oleh otoritas hukum (bukan

13 Mohammad Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum (Jakarta:

Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 40.

14 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun

1945

15 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya

Media Pratama, 2000), hlm. 91.

16 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap: Bahasa Belanda

main hakim sendiri) ditegaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menghakimkan kepadamu (Muhammad SAW) perihal apa-apa yang terjadi diantara mereka.”17

Penegasan ayat tersebut yang berbunyi “menghakimkan perkara kepadamu (Muhammad SAW)” bukan terbatas kepada pribadi Muhammad SAW, melainkan kepada orang/pihak yang diberi otoritas oleh publik untuk menyelesaikan segala perkara secara hukum. Sehingga sejak Rasulullah SAW wafat dalam praktik tetap ada orang/pihak yang berhak menyelesaikan sengketa di masyarakat. Bahkan dalam kamus Fiqh Islam, orang/pihak yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara hukum disebut “qadli”, kita menyebutnya “hakim/judg, Inggris”.18

Dalam negara hukum setiap perbuatan haruslah dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya adalah Pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden di Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Jabatan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil

Dalam sistem pemerintahan presidensil terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat universal, yaitu:

17 Q.S. An-Nisa: 65

18 Yudi Latif, et al, Syarah Undang-Undang Dasar Negara Republik

a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antar cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;

b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;

c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya;

d. Presiden mengangkat mentri yang bertanggungjawab kepadanya;

e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif, demikian juga sebaliknya;

f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;

g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip supremasi konstitusi;

h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;

i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.19

Amandemen undang-undang dasar seperti yang telah diutarakan sebelumnya mengadakan penguatan sistem presidensil di Indonesia. Walaupun demikian ciri pemerintahan parlementer tidaklah hilang begitu saja dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Menurut Abdul Latif perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia menuju kearah yang semakin unik, sebab dalam UUD 1945 disamping mengatur ciri-ciri sistem

pemerintahan presidensil juga mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa:

“Di lembaga kepresidenan bertahan dengan sistem presidensil, tetapi semangat yang berkembang di lembaga legislatif menuju ke arah sistem parlementer. Perubahan sistem pemilihan Presiden secara langsung adalah konsekuensi sistem presidensil, sedangkan sistem pembentukan kabinet, pengawasan dan pertanggungjawaban kebijakan politik cenderung ke sistem parlementer.”20

Menurut Mohammad Laica Marzuki terjadi dikotomi dalam kedudukan lembaga kepresidenan di Indonesia. Presiden selaku kepala negara (Chief of State) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (Chief of Government). Kedudukan dikotomis yang demikian dianut dalam sistem pemerintahan presidensil, yakni kedua fungsi menyatu (by one hand) pada alat perlengkapan negara yang sama. Baginya tidak lazim memberlakukan dua fungsi dikotomis demikian dalam sistem pemerintahan presidensil, apalagi menyerahkannya pada alat perlengkapan negara yang sama.21

Dikotomisasi kekuasaan yang demikian lahir dari ketatanegaraan Inggris saat pecahnya the glorious revolution di tahun 1688 yang menggulingkan King James II. Peristiwa ketatanegaraan ini melahirkan parlemen yang kuat, serta mampu memaksakan diwujukannya monarki konstitusional. Raja (monarch) dijadikan simbol kekuasaan namun tidak dapat diganggu gugat, “The King can do no Wrong”. Pemerintahan yang terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri

20 Abdul Latif, “Pilpres dalam Perspektif Koali si Multipartai” Jurnal

Konstitusi, op.cit., hlm. 28.

bertanggungjawab kepada parlemen yang kuat.22 Dalam konteks

pertanggungjawaban presiden di Indonesia, kedudukan yang dikotomis ini terjadi ketika presiden sebagai kepala negara tidak dapat diturunkan akan tetapi ia sebagai kepala pemerintahan dapat diturunkan ditengah masa jabatannya.

2. Impeachment Presiden

Setidaknya ada tiga hal menarik dalam melakukan pengkajian mengenai impeachment, masing-masing negara mengadopsi ketentuan ini secara berbeda-beda sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi. Pertama adalah mengenai objek

impeachment yang tidak hanya terbatas pada Kepala Pemerintahan seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Bahkan terkadang beberapa negara memasukkan pejabat tinggi negara seperti hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara yang menjadi objek impeachment. Di Indonesia objek impeachment dibatasi oleh konsititusi hanya untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kedua adalah alasan-alasan impeachment pada masing-masing negara juga berbeda. Selain itu perdebatan mengenai penafsiran dari alasan impeachment juga mewarnai proses

impeachment atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Contohnya adalah batasan dari alasan

misdeamenor dan high crime yang dapat digunakan sebagai dasar

impeachment di Amerika Serikat. Di Indonesia alasan tersebut diadopsi dan diterjemahkan dengan “perbuatan tercela” dan “tindak pidana berat lainnya”.

Ketiga adalah mengenai mekanisme impeachment. Di negara-negara yang mengadopsi ketentuan ini secara umum membuat mekanisme impeachment melalui proses peradilan tata negara yang melibatkan lembaga yudikatif, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Bagi negara-negara yang memiliki dua lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka besar kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusilah yang terlibat dalam mekanisme impeachment tersebut, yang keterlibatannya tergantung pula pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing. Di satu negara Mahkamah Konstitusi berada pada bagian terakhir dari mekanisme impeachment setelah proses itu melalui beberapa tahapan proses di lembaga negara lain, misalnya Korea Selatan. Ada juga sistem yang menerapkan dimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai jembatan yang memberikan landasan hukum atas peristiwa politik impeachment

ini. Kata akhir proses impeachment berada dalam proses politik di parlemen, negara yang menggunakan sistem ini misalnya adalah Lithuania dan Indonesia.23

Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment

merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment

sendiri merupakan tuntutan atau dakwaan, sebagaimana dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa:

“Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office” atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata impeachment itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru

23 Winarno Yudho, et al, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara

bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden.”24

Indonesia dalam sejarahnya telah mencatat praktek ketatanegaraan pemberhentian Presiden ditengah masa jabatannya. Pertama adalah pada saat pemberhentian Presiden Soekarno yang dianggap bersalah karena ketidakmampuannya memberikan pertanggungjawabannya atas peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (G30S)25 dan kemerosotan ekonomi. Kedua

adalah pada saat pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid yang dianggap bersalah karena ketidakmampuan (keengganan) Presiden memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa MPR, kesalahan Presiden yang dengan sengaja mengeluarkan maklumat pembubaran MPR serta tidak menjalankan ketetapan-ketetapan MPR dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.26

Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/197827 yang menjelaskan alasan

pemberhentian tersebut sebagai berikut:

24 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok...., op.cit., hlm. 600.

25 Tulisan ini tidak menggunakan istilah rezim orde baru yaitu G30S/

PKI melainkan Gerakan 30 September saja. Ada beberapa versi tentang peristiwa itu dan PKI hanya salah satu versi. Oleh sebab itu lebih objektif dengan menyebut Gerakan 30 September tanpa embel-embel apapun. [Asvi Warman Adam, Pelurusan Sejarah Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 176.]

26 Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana

Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 81

27 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata

a. Atas permintaan sendiri; b. Berhalangan tetap;

c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Alasan pemberhentian presiden yang demikian bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensil dan membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan presiden.28 Untuk itu perubahan UUD 1945 memuat

alasan pemberhentian presiden yang didasarkan pada alasan hukum dan alasan lain (yang tidak bersifat politis dan multitafsir) sebagaimana dirumuskan dalam amandemen UUD 1945 sebagai berikut:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”29

Selain alasan-alasan pemberhentian, Tap MPR No. III Tahun 1978 juga mengatur prosedur impeachment dalam Pasal 7. Prosedur ini mensyaratkan dikeluarkannya dua kali surat peringatan secara berturut-turut. Memorandum pertama memperingatkan Presiden tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Jika setelah tiga bulan kemudian Presiden tidak menanggapi surat peringatan itu secara memuaskan, memorandum kedua dilayangkan. Dan jika satu bulan kemudian

28 MPR RI, op.cit., hlm. 59.

29 Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

tanggapan Presiden masih juga tidak memuaskan, MPR akan menggelar sebuah Sidang Istimewa untuk membahas kedua memorandum itu berikut tanggapan dari Presiden. Sidang ini kemudian akan memutuskan apakah Presiden akan diberhentikan atau tidak. Menurut Denny Indrayana prosedur impeachment

Indonesia ini problematik, apalagi kalau dibandingkan dengan prosedur serupa milik Amerika Serikat.30

Yusril Ihza Mahendra memandang bahwa dengan mekanisme ini MPR setiap waktu dapat memberhentikan presiden dari jabatannya (kan hem op elk gewenst moment onslaan) atau dapat menjatuhkan hukuman pemecatan (op straffe van ontslag).31

Hal inilah yang turut menjadikan alasan untuk mengakomodir mekanisme impeachment yang lebih adil dalam amandemen ketiga UUD 1945, sehingga tidak hanya menjadi proses politik yang amat bergantung dari besar kecilnya dukungan dalam parlemen tetapi juga dapat diukur dengan substansi dan prosedur hukum.

Pemberhentian presiden dalam UUD 1945 hasil amandemen dimulai dengan mekanisme berikut:

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan

30 Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan

Pembongkaran (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 245-246.

31 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi

tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”32

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut.33

Mahkamah Konstitusi

Pelembagaan ide peradilan konstitusi melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall, dengan ide pengujian konstitusionalitas undang-undang yang ia putuskan dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803.34

Praktek ini diperkuat oleh pandangan George Jellineck yang pada penghujung abad 19 mengusulkan ide yang sama. Namun fungsi pengujian undang-undang yang dilaksanakan secara terpisah oleh suatu badan yang disebut Mahkamah Konstitusi barulah ada ketika ide yang dikembangkan Hans Kelsen diadopsi dalam Konstitusi Austria tahun 1919, yang membuat Mahkamah

32 Pasal 7B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

33 Lihat Pasal 7B Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

34 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I

Konstitusi Austria sebagai peradilan tata negara pertama di dunia.35

Ide ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu konstitusi Austria (Chancelery) pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam konstitusi tahun 1920. Gagasan ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi dengan prinsip supremasi parlemen.36

Mahkamah konstitusi yang beranjak dari gagasan uji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam ranah kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Dalam sejarahnya, justru Mahkamah Agunglah yang pertama kali melakukan praktik uji konstitusionaitas di dunia, yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Jika kita amati, setidakya ada tiga model utama dalam hal uji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pertama adalah model Amerika, yaitu negara-negara dengan tradisi common law yang menggunakan desentralize model. Pada model ini fungsi pengujian konstitusionalitas di Amerika Serikat dilakukan secara tersebar dan terdesentralisasi diantara pengadilan di negara bagian dan Mahkamah Agung Federal.37

35 Jimly Asshiddiqie, Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan

dan Penyelenggaraan serta Setangkup Harapan, dalam Refly Harun, Zainal AM Husein dan Bisariyadi (editor), Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 5-6.

36 Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen

tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 139-140.

37 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di

Kedua adalah model Austria, yaitu negara-negara dengan tradisi civil law yang menggunakan sentralize model. Yaitu fungsi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dipisahkan dan dipusatkan secara tersendiri dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga adalah Model Perancis, yaitu dipelopori oleh Perancis dan negara-negara bekas jajahannya. Model yang ke tiga ini lebih tepat disebut judicial preview, bukan judicial review. Sebab Dewan Konstitusi Perancis dilatar belakangi oleh adanya

parlement heavy dalam konstitusinya, sehingga berlaku pendapat bahwa undang-undang adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat.38 Undang-undang dianggap sebagai keinginan dan

pendapat masyarakat sehingga Dewan Konstitusi Perancis hanya dapat menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam hal ini berkembang juga kritik diantara para ahli mengenai legitimasi dan kewenangan Dewan Konstitusi, yaitu bahwa cara kerja mereka ini kadang-kadang lebih bersifat politis daripada hukum, dan mereka cenderung terjebak menjadi legislator daripada menjadi interpreter konstitusi.39

1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD 1945. Namun

38 Dwi Putri Cahyawati, “Menelaah Keberadaan Mahkamah Konstitusi:

Pengaruh Gagasan Pembentukannya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 1 Nomor 5 (Juli, 2002), hlm. 56.

meskipun dapat dikatakan masih baru, dalam sidang BPUPK40

tahun 1945 Muhammad Yamin mengusulkan bahwa Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding” undang-undang. Akan tetapi usulan ini ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem berfikir UUD 1945 yang memang ketika itu didesain atas dasar prinsip “supremasi parlemen” dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga tidak cocok dengan asumsi dasar Mahkamah Konstitusi yang mengadakan hubungan antar lembaga yang bersifat checks and balances.41

Kendatipun dalam sidang BPUPK gagasan mengenai uji konstitusionalitas tidak diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun ide ini kembali menyeruak saat momentum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disebabkan oleh beberapa alasan seperti:42

40 Badan ini biasanya “salah kaprah” disebut Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pencantuman kata Indonesia kurang tepat karena badan ini dibentuk oleh rikugun (angkatan darat Jepang) yang kewenangannya hanya meliputi pulau Jawa dan Madura saja. Sementara itu di Sumatera juga terdapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang baru dibentuk pada tanggal 25 Juli 1945. Sehingga akan lebih tepat bila menyebut badan ini dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). [RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1.]

41 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran

Kekuasaan dalam UUD 1945 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2004), hlm. 22.

42 Tim Penyusun Naskah Buku 3 Tahun MK, Menegakkan Negara

a. Pada masa itu ada kasus aktual mengenai impeachment

Presiden Abdurahman Wahid oleh MPR pada sidang istimewa MPR tahun 2001. Kasus kontroversial ini turut menginspirasi bahwa dalam hal impeachment Presiden harus dibingkai dengan mekanisme hukum sehingga tidak didasarkan atas alasan politis semata. Untuk itu diperlukan lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagai alasan pemberhentian Presiden sebelum habis masa jabatannya.

b. Secara sosiologis suatu keputusan yang demokratis tidaklah melulu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang berwengang menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

c. Bertambahnya jumlah lembaga negara sebagai akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan potensi sengketa antar lembaga negara menjadi semakin terbuka luas. Sementara karena telah terjadi pergeseran paradigma dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, maka tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang dapat memutus sengketa antar lembaga negara. Untuk itulah dibutuhkan lembaga negara yang netral untuk dapat memutuskan sengketa tersebut.

Hingga pada akhirnya dibentuklah Mahkamah Konstitusi dalam cabang kekuasaan kahakiman di Indonesia disamping Mahkamah Agung. Dalam hal ini Denny Indrayana berpendapat bahwa:

“Keputusan untuk membentuk sebuah mahkamah baru adalah satu solusi yang lebih baik ketimbang memberi kekuasaan-kekuasaan yudisial baru kepada Mahkamah Agung, mengingat begitu akutnya masalah korupsi di tubuh Mahkamah Agung dan di tingkat-tingkat peradilan yang berada di bawahnya. Bahkan seperti yang dikatakan Tim Lindsey, keprihatinan menyangkut integritas badan-badan peradilan yang ada merupakan salah satu alasan kunci di balik pembentukan Mahkamah Konstitusi.”43

Menindaklanjuti gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi, panitia Ad Hoc (PAH) I badan Pekerja (BP) MPR yang bertugas mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membahas gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi RI secara intensif sebelum diajukan dalam sidang-sidang MPR. Kemudian setelah diajukan, dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 salah satu hasil yang dimuat dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Mahkamah Konstitusi.

Mengingat untuk membentuk lembaga baru ini membutuhkan waktu yang cukup. Maka PAH I BP MPR dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan pasal III aturan peralihan yang menegaskan batas waktu paling akhir pembentukan Mahkamah Konstitusi pada 17 Agustus 2003,

43 Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan

kemudian sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk kewenangannya ada pada Mahkamah Agung

Kemudian untuk menindaklanjuti amandemen undang-undang dasar tersebut pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konsitusi yang disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 13 Agustus 2003 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.44

2. Mahkamah Konstitusi dan Impeachment Presiden

Kekuasaan kehakiman di Indonesia kini tidak lagi menjadi monopoli dari Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada dibawahnya, melainkan juga menjadi domain dari sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah constitutional court yang ke-78 di dunia dan pertama di dunia yang dibentuk pada abad ke-21. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung, berdiri sendiri serta terpisah (duality of jurisdiction) dengan Mahkamah Agung.45 Dalam amandemen ketiga UUD 1945 mahkamah

konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban46

yaitu:

44 Ibid, hlm. 28-29.

45 Mohammad Laica Marzuki, Pengaduan Konstitusional, sebuah

Gagasan Cita Hukum, dalam Refly Harun, Zainal AM Husein dan Bisariyadi (editor), op cit.,hlm. 28.

46 Menurut Feri Amsari terdapat perbedaan pendapat ahli dalam

a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:47

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

3) Memutus pembubaran partai politik,

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. b. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.48

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan fungsi peradilan, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap UUD 1945. Bahkan dalam rangka kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disamping berfungsi sebagai pengawal dan penafsir

misalnya Saldi Isra dan Denny Indrayana yang menyebutkan terdapat lima kewenangan Mahkamah Konstitusi, tanpa menyebutkan adanya perbedaan antara kewenangan dan kewajibannya, sehingga hanya sifatnya saja yang berbeda. [Feri Amsari, “Masa Depan MK: Kesesuaian Teori dan Implementasi” Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2008), hlm. 90-91.]

47 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

48 Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the guardian of the process of the democratization). Bahkan Mahkamah Konstitusi juga merupakan pelindung hak asasi manusia (the protector of human right).49

Dalam hal impeachment presiden, sebelum DPR mengusulkan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden maka terlebih dahulu DPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapatnya bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Untuk lebih jelasnya Abdul Mukthie Fadjar merunut mekanisme impeachment menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sebagai berikut:50

a. DPR mengadakan sidang paripurna untuk membahas usulan/mosi impeachment dari anggota dalam rangka fungsi pengawasan dengan korum (quorum) minimal 2/3 jumlah anggota; tidak diatur syarat minimal jumlah anggota yang dapat mengajukan usul impeachment ke forum paripurna DPR (catatan: di Korea minimal 1/3 jumlah anggota

national assembly; mungkin tergantung peraturan tata tertib DPR);

b. Agar usul impeachment dapat menjadi pendapat DPR yang dapat diajukan ke MKRI harus disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir;

49 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara

Pasca Reformasi (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 154-155.

50 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi

c. Setelah terpenuhi ketentuan butir 1) dan butir 2), DPR mengajukan permohonan ke MKRI (belum jelas siapa yang mewakili DPR ke MKRI, di Korea oleh Komisi yang mengurusi bidang hukum) pendapatnya tentang

impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut ketentuan Pasal 80 UU MK harus jelas alasan-alasannya disertai keputusan DPR dan proses pengambilan keputusannya, risalah/berita acara rapat paripurna DPR, dan bukti-bukti dugaannya yang menjadi alasan impeachment;

d. MKRI wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tentang usul impeachment tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan

impeachment DPR dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (Pasal 84 UU MK); jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri, permohonan DPR gugur; e. Proses persidangan di MK RI belum cukup diatur dalam UU

MK, misalnya apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus hadir di forum persidangan atau dapat diwakili kuasa hukumnya, serta proses pembuktiannya, sehingga masih harus diatur lebih lanjut dalam peraturan mahkamah konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU MK;

f. Putusan MKRI ada tiga kemungkinan (Pasal 83 UU MK), yaitu:

g. Permohonan DPR tidak dapat diterima jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 80 UU MK (syarat prosedural);

i. Pendapat DPR dibenarkan apabila impeachment terbukti;51

j. Apabila pendapat DPR dibenarkan oleh MKRI, DPR mengadakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden ke MPR;52

k. MPR wajib bersidang untuk memutus usul DPR untuk pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul DPR;

l. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan DPR untuk dimakzulkan diberi kesempatan memberikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR yang korumnya minimal ¾ dari jumlah anggota, sedangkan keputusan MPR atas usul pemakzulan oleh DPR minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Dalam hal ini Mohammad Mahfud MD berpendapat dengan membandingkan impeachment pada saat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 sebagai berikut:

51 Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, terdapat dua golongan ahli yang berbeda menilai sifat dari putusan tersebut. Kelompok pertama beranggapan bahwa putusan itu tidak bersifat final karena masih ada proses selanjutnya, yaitu DPR akan membawa putusan itu ke dalam Rapat Paripurna MPR. Kemudian kelompok kedua berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulan tersebut bersifat final dan mengikat secara yuridis, namun pelaksanaannya secara de facto diserahkan kepada MPR. Sehingga MPR hanyalah melakukan rapat untuk eksekusi (executable forum) kepada putusan Mahkamah Konstitusi. [Feri Amsari, op. cit., hlm. 91-92.]

52 Ni’matul Huda berpendapat bahwa putusan MK yang membenarkan

“Pada masa lalu pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya hanya didasarkan pada pertimbangan politik yang diatur dalam Tap MPR Nomor III/MPR/1978 dengan alasan melanggar haluan negara yang penafsirannya sangat luas. Namun pada saat ini Presiden hanya dapat dijatuhkan (melalui impeachment) dengan alasan-alasan tertentu yang harus dibuktikan lebih dulu secara hukum (melalui forum previlegiatum). Di sini, memenangkan suara dalam demokrasi dipadukan (bahkan diuji) dengan substansi dan prosedur hukum berdasar nomokrasi”53

Lebih lanjut Mahfud MD dalam kuliah umum bertema “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum dan Demokrasi” menyampaikan bahwa demokrasi adalah konsep yang biasanya setiap keputusannya berdasarkan menang-kalah, berdasarkan suara terbanyak, meskipun mungkin belum tentu benar hasil yang disepakatinya. Hal ini justru berbahaya, untuk itu demokrasi harus tetap dipertahankan tanpa menggesernya dari konsep asli dengan cara membangunnya bersama-sama dengan nomokrasi (negara berdasar hukum). Demokrasi dan nomokrasi dibangun secara interdependen. “Politik tanpa hukum itu dzalim. Sebaliknya, hukum tanpa dikawal kekuasaan politik akan lumpuh.”54

Penutup

Dalam sistem pemerintaran presidensil terlebih dengan sistem pemilihan umum secara langsung, Presiden memiliki legitimasi yang kuat. Dengan legitimasi yang kuat tersebut, jalannya pemerintahan akan stabil. Karena porsi yang besar itu,

53 Mohammad Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca

Amandemen Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. xvi.

54 “Demokrasi dan Nomokrasi dibangun secara Intrerdependen”,

maka harus dibuat mekanisme saling mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara, utamanya lembaga kepresidenan. Untuk itulah ada mekanisme pertanggungjawaban Presiden yang merupakan pertanda adanya penyeimbang kekuatan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Sekalipun Presiden memiliki legitimasi yang kuat, namun DPR juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga jalannya pemerintahan dapat diawasi agar tidak keluar dari jalurnya. Dalam rangka pengawasannya itulah DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR setelah sebelumnya terlebih dahulu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun alasan-alasan pemberhentian presiden haruslah dibatasi sehingga tidak terbuka ruang untuk terjadinya parlement heavy. Hal ini juga merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan presidensil, terlebih dengan sistem pemilihan umum langsung. Sekalipun pemberhentian Presiden ditengah masa jabatan merupakan mekanisme pertanggungjawaban dalam tradisi parlementer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adam, Asvi Warman, 2007. Pelurusan Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Ombak.

Asshiddiqie, Jimly, 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.

---, 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press.

---, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta: Konstitusi Press.

---, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press.

---, 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

---, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Syafa’at, 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press. Asshiddiqie, Jimly, et al, 2006. Gagasan Amandemen UUD 1945

dan Pemilihan Presiden secara Langsung, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Fadjar, Abdul Mukthie, 2006. Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media. Hamzah, Teuku Amir, 2003. Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo

Harun, Refly, Zainal AM Husein dan Bisariyadi (editor), 2004.

Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press.

Huda, Ni’matul, 2006. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indrayana, Denny, 2007. Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: Mizan.

Koesnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih, 2000. Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kusuma, RM. A.B., 2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latif, Yudi, et al, 2009. Syarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Islam, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mahendra, Yusril Ihza, 1996. Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press.

Mahfud, Mohammad, 2001. Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

---, 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES.

Marzuki, Mohammad Laica, 2006. Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

MPR RI, 2008. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Puspa, Yan Pramadya, 1977. Kamus Hukum Edisi Lengkap: Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang: Aneka Ilmu. Soehino, 2004. Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty.

Tim Penyusun Naskah Buku 3 Tahun MK, 2006. Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Yudho, Winarno, et al, 2005. Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian-Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstirusi RI.

Zoelva, Hamdan, 2005. Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Jurnal dan Majalah:

Cahyawati, Dwi Putri., 2002. “Menelaah Keberadaan Mahkamah Konstitusi: Pengaruh Gagasan Pembentukannya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum FH-UMJ, Volume 1 Nomor 5, Juli 2002, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

“Demokrasi dan Nomokrasi dibangun secara Intrerdependen”,

PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME

CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN INDONESIA55

Abstrak

Historiografi ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa telah sebanyak dua kali Presiden di Indonesia diturunkan ditengah masa jabatannya. Catatan sejarah tersebut rupanya menyisakan polemik. Untuk itulah kemudian di bawah kepemimpinan Mohammad Amien Rais, MPR melakukan perubahan UUD 1945 yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi. Perubahan tersebut tidak hanya memperbaiki mekanisme pemakzulan di Indonesia, namun juga menjadikan UUD 1945 tidak lagi sebagai UUD sementara sebagaimana yang diutarakan Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sejatinya proses pemakzulan pasca reformasi merupakan bentuk check and balances atas pemilihan Presiden secara langsung. Sehingga ada legitimasi yang besar dalam pemerintahan pada satu sisi, juga dalam sisi yang lainnya hal itu diimbangi dengan proses pertanggungjawaban yang terukur. Secara akademik, konsep tersebut tentu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana hal ini terimplementasi dalam bentuk regulasi, mulai dari undang-undang dasar hingga aturan-aturan lain dibawahnya yang menjadi penjabaran-penjabaran yang lebih rinci dan jelas. Tulisan ini mencoba untuk membedah hal tersebut dengan dimulai dari pembahasan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang menganut prinsip checks and balances di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan ulasan mengenai proses pemakzulan di Indonesia, yang pada akhirnya dari kedua variabel tersebut dibedah dengan teori-teori yang mengulas

tentang sistem chesks and balances dalam sistem ketatanegaraan pada sebuah Negara.

Kata Kunci: Perubahan UUD 1945, Checks and Balances, Pemakzulan

Abstract

Historiography of Indonesia constitutional has noted that the President of Indonesia has twice lowered in the middle of his tenure. The historical record apparently leaves a polemics. In this case under the leadership of Mohammad Amien Rais, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) make changes UUD 1945 to be one of the purposes of the reform. The changes are not only revise mechanism of impeachment in Indonesia, but also makes the 1945 Constitution no longer as temporary as stated Soekarno in the PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Indonesia Independence Preparatory Committee meeting dated August 18, 1945. even impeachment process after reformation is form of Checks and balances on the direct election of the President. so there is legitimacy in the Goverment on the one hand in one side, and the other side it is balanced measurable accountability proccess. Academically, the concept is certainly based on science. How this implemented in the form of regulation , start from basic laws to other rules it below to be explanations more detail and clear. This paper try to explain these cases started from criticism structure of Indonesia constitutional after the reform that embracing Checks and Balances principle. Then followed by a review of the impeachment process in Indonesia, and then the end of two variables are elaborate more deeply with teories Checks and Balances system in the state system in a country.

Keyword: Amendment of UUD 1945, Checks and Balances,

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, alasan pemberhentian Presiden disesuaikan dengan lampiran Keputusan MPR No. IX/MPR/2000, yaitu masuk dalam kewenangan MPR dengan dua alternatif. Alternatif pertama tanpa melibatkan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD, melanggar haluan negara, menghianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan tercela”. Dan alternatif kedua dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi, yaitu “Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD, melanggar haluan negara, menghianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan/atau melakukan perbuatan yang tercela, berdasarkan putusan MK”. Pada dasarnya semua Fraksi bersepakat bahwa MK harus dilibatkan dalam proses pemakzulan. Meskipun demikian, setiap fraksi memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam implementasinya.56

Berdasarkan hasil pembahasan perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai peranan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 24C Ayat (2). Kewenangan ini dipisahkan dari kewenangan

56 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan

Mahkamah Konstitusi lainnya yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1). Ketentuan ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 7A yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan terkait juga dengan ketentuan dalam Pasal 7B Ayat (1) yang mengatur prosedur atau tata cara beracara dalam rangka pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.57

Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilalui dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika terbukti pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena hal itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Persidangan MPR nantinya, yang akan menentukan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR, dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.58 Konteks peletakan ketentuan Pasal 24C Ayat (2)

dipisah dari Ayat (1) dimaksud harus dilihat dari proses yang sudah mulai diatur dalam Pasal 7B tersebut, di mana proses hukum ketatanegaraan kita masih diteruskan walaupun proses