MAKALAH PENELITIAN 41

KONSERVASI ARSITEKTURAL BANGUNAN

INDUK MASJID GEDHE KAUMAN,

YOGYAKARTA

NAMA : M. RIDHO DAMIRI

NPM : 2011420158

PEMBIMB ING: DR. IR. ALWIN S. SOMBU, MT.

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

Akreditasi Berdasarkan Keputusan Mendikbud No.78/D/O/1997

dan BAN Perguruan Tinggi No : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

BANDUNG

2016

MAKALAH PENELITIAN 41

KONSERVASI ARSITEKTURAL BANGUNAN

INDUK MASJID GEDHE KAUMAN,

YOGYAKARTA

NAMA : M. RIDHO DAMIRI

NPM : 2011420158

PEMBIMB ING:

DR. IR. ALWIN S. SOMBU, MT.

PENGUJI :

DR. IR. KAMAL A. ARIF, M.ENG.

M. BUDIANASTAS P., S.T., M.T.

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

Akreditasi Berdasarkan Keputusan Mendikbud No.78/D/O/1997

dan BAN Perguruan Tinggi No : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PRESERVASI DAN RESTORASI BANGUNAN INDUK MASJID GEDHE

KAUMAN, YOGYAKARTA

PRESERVATION AND RESTORATION ON MASJID GEDHE

KAUMAN’S MAIN BUILDING

Ridho Damiri

Mahasiswa S1 Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Masjid Gedhe Kauman is one of the essential building for Kasultanan Nyayogyak arta Hadiningrat, a completion of Keraton Yogyak arta as an Islamic empire’s palatial complex. As one of the first constructed building in Keraton Yogyak arta Masjid Gedhe Kauman surely is highly valued. However, over time, a decline in the qualities of the architectural elements of the building occurs, especially on the structural elements that were made out of timber. This study aims to describe the most suitable efforts of architectural conservation in order to maintain the significanc e of Masjid Gedhe Kauman’s Main Building, the oldest building in the complex.

To determine the most suitable architectural conservation efforts, an assesment of the values that creates Masjid Gedhe K auman’s Main Building’s significanc e is conducted through the Aylin Orbasli’s Theory of Architectural Conservation. Then, identifications of its architectural elements that forms its significance is done through D.S. Capon’s Theory of Architecture. The method that is used in this research is qualitative-descriptive.

The urgency of conservation efforts that is needed to be implemented on t his building arises as Masjid Gedhe Kauman’s Main B uilding possess a lot of values. A point in its development periodization tak en as the reference is the building’s condition in 1939. The forms of conservation that is needed to be implemented are Pres ervation, Cons olidation, and Restoration on its architectural elements.

Key Words: Masjid Gedhe Kauman, Preservastion, Consolidation, Restoration

Abstrak

Masjid Gedhe Kauman merupakan salah satu bangunan penting bagi Kasult anan Nyayogyakarta Hadiningrat, sebuah kelengkapan bagi K eraton Yogyakart a sebagai istana kerajaan Islam. Sebagai salah satu bangunan yang pertama kali dibangun pada Keraton Yogyakarta tent u Masjid Gedhe Kauman memiliki keistimewaan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan mutu pada elemen-elemen arsitektural bangunan tersebut terut ama pada elemen-elemen struktural yang dibuat dengan material kayu. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan upay a-upaya pelestarian dari sisi arsitektur demi mempert ahankan keistimewaan yang dimiliki oleh Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman, bangunan paling tua dalam kompleksnya.

Untuk mengetahui upay a pelestarian yang paling tepat maka dilakukan pengkajian akan nilai-nilai yang menciptakan keistimewaan pada Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman melalui Teori Konservasi Arsitektur Aylin Orbasli. Kemudian diidentifikasikanlah elemen-elemen arsitektural yang mendasari keistimewaan tersebut melalui Teori

Arsitektur D.S. Capon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif.

Urgensi akan adany a upaya pelestarian yang perlu diterapkan pada bangunan ini muncul karena banyakny a nilai y ang dimiliki oleh Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman. Titik yang diambil dalam periodiasi perkembanganny a adalah kondisi bangunan pada tahun 1939. Bentuk upaya pelestarian yang perlu diterapkan antara lain adalah Preservasi, Konsolidasi, dan Restorasi terhadap elemen-elemen arsitektural-nya.

Kata Kunci: Masjid Gedhe Kauman, Preservasi, Konsolidasi, Restorasi

1.

LATAR BELAKANG

Peradaban didefinisikan berupa kemampuan manusia dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peradaban yang tinggi akan tergambarkan dari kualitas nilai-nilai, tatanan, seni budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi pula. Hal-hal tersebut teridentifikasi melalui unsur-unsur obyektif umum, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Salah satu penggambaran peradaban yang tinggi pada umumnya akan terwujudkan dalam karya arsitekturnya.

Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti yang menandai berakhirnya Kerajaan Mataram dan mengawali Kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat ditandatangani. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta.

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah, sebuah titik dimulainya peradaban baru. Sebuah kebudayaan yang mencapai tatanan nilai-nilai tinggi dan melahirkan Kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat. Istana resmi dari kesultanan tersebut dinamakan Keraton Nyayogyakarta Hadiningrat atau yang lebih sering disebut sebagai Keraton Yogyakarta. Keraton ini hingga sekarang masih dianggap sebagai pusat budaya Jawa. (Suryono, 2012)

Untuk memenuhi kelengkapan Keraton Yogyakarta sebagai istana dari sebuah kerajaan Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama dengan Kyai Faqih Ibrahim Diponingrat memprakarsai pembangunan Masjid Gedhe. Masjid ini juga dijadikan sebagai poros dari pembangunan lima masjid pathok negara nyayogyakarta, lima masjid yang digunakan sebagai penanda batas wilayah kekuasaan Kesultanan Nyayogyakarta Hadiningrat.

Masjid yang dirancang oleh Kyai Wiryokusumo ini terbagi menjadi bangunan induk dan serambinya. Bangunan induk memiliki bentuk tajug persegi

mengandung makna filosofis yang melambangkan tiga fase sufistik kehidupan manusia. Masjid ini pada awalnya tidak menggunakan material yang dikhususkan untuk keraton. Gempa besar yang terjadi pada tahun 1867 meruntuhkan serambi Masjid Gedhe Kauman. Pembangunan ulang serambi tersebut menggunakan material-material khusus yang memang diperuntukkan bagi bangunan keraton pada masa itu yang pada akhirnya membuat perbedaan antara bangunan induk dan serambinya.

Masjid yang berumur lebih dari dua ratus tahun ini tentu lekat dengan sejarah dan budaya kesultanan Yogyakarta dan Republik Indonesia. Masjid ini merupakan saksi dari tumbuhnya gerakan muhammadiyah, salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di tanah air. Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, masjid ini sering digunakan sebagai tempat penyusunan strategi penyerangan untuk melawan agresi belanda oleh para tentara rakyat Indonesia. Masjid ini juga berperan sebagai sarana KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dalam menumbangkan Orde Lama dan membubarkan Partai Komunis Indonesia.

Masjid Gedhe Kauman merupakan satu bagian dari kesatuan Keratonan Ngayogyakarta Hadiningrat kini dituntut untuk dapat sesuai dengan konteks jamannya. Banyak bangunan cagar budaya yang harus beralih fungsi untuk menjaga keberlangsungannya, berbeda dengan Masjid Gedhe Kauman yang sejak awal dibangun hingga sekarang masih memiliki fungsi sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Penyesuaian yang bangunan ini harus lakukan sekarang lebih mengarah pada penyesuaian terhadap lingkungannya yang secara signifikan berubah dari kondisi awal dibangun.

2.

RUMUSAN MASALAH

Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta adalah bangunan tertua dari kompleks bangunan yang memiliki peran penting dalam sejarah Yogyakarta dan Indonesia. Akan tetapi, meskipun telah dilakukan upaya-upaya pelestarian, terjadi penurunan mutu, salah satunya kerusakan pada material kayu terutama yang menjadi elemen struktur dan hal tersebut dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya nilai makna kultural yang dimiliki oleh bangunan tersebut.

Dari rumusan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

a. Apa keistimewaan dari Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman sehingga menjadi penting untuk dilestarikan?

b. Apa sajakah elemen-elemen arsitektural pada Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman yang harus diberi tindakan pelestarian guna menjaga nilai makna kulturalnya?

c. Apa tindakan pelestarian yang tepat untuk diterapkan pada elemen-elemen arsitektural pada Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman?

3.

BATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Batasan penelitian ini adalah teknik-teknik dalam tindakan pelestarian pada seluruh elemen yang signifikan untuk dilestarikan guna menjaga nilai makna kultural yang dimiliki oleh Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta. Elemen yang signifikan untuk dilestarikan tersebut diidentifikasi melalui data yang didapatkan dan dianalisa menggunakan teori-teori konservasi. Kemudian elemen tersebut dikaji kebutuhan akan bentuk tindakan pelestariannya dengan mempertimbangkan material dan jenis penurunan mutu serta penyebab penurunan mutu tersebut.

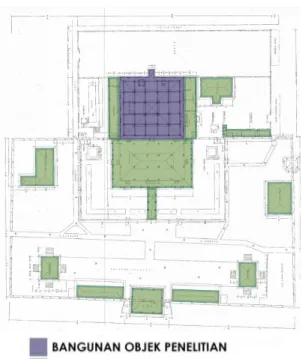

Terdapat lebih dari sepuluh bangunan di dalam Kompleks Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta. Kompleks tersebut merupakan bagian dari pembangunan awal Keraton Yogyakarta, Istana dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk penelitian ini bangunan yang dijadikan objek adalah bangunan induk dari Masjid Gedhe Kauman, bangunan yang pertama kali didirikan di kompleks ini. (Gambar 3.1.)

Gambar 3.1. Kompleks Masjid Gedhe Kauman (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

4.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan memaparkan kajian akan pelestarian arsitektural Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta untuk memastikan keberlangsungan dari bangunan tersebut mewadahi aktivitasnya dan memastikan tidak terjadinya penurunan atau penghilangan nilai makna kultural yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi literatur untuk memaparkan teori-teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Hal yang kemudian dilakukan adalah upaya perolehan data objek studi melalui literatur, internet, maupun sumber-sumber tertentu baik melalui perseorangan maupun badan-badan tertentu. Lalu, observasi aktif berupa pengukuran, pengambilan gambar, dan wawancara kepada sumber-sumber dengan kredibilitasnya masing-masing akan menghasilkan data untuk nantinya dianalisa. Kemudian, observasi pasif berupa pengamatan elemen-elemen yang akan dianalisa dan perbandingannya dengan data-data yang sebelumnya telah diperoleh.

Data yang sudah didapatkan akan dianalisa berdasarkan teori-teori yang telah disajikan pada BAB II untuk mendeterminasi nilai-nilai yang terkandung pada bangunan secara keseluruhan maupun nilai-nilai yang terkandung per elemen-elemen arsitekturnya. Hasil analisa tersebut akan memvalidasi urgensi dari pelestarian bangunan ini.

Dengan pertimbangan akan ketepatan tindakan konservasi yang sebelumnya telah diterapkan pada bangunan ini, penulis akan merampungkan kajiannya untuk memaparkan tindakan-tindakan pelestarian yang paling tepat demi memastikan keberlangsungan bangunan ini dalam mewadahi aktivitasnya dan untuk memastikan bangunan yang merupakan bukti sejarah dan fasilitator dari banyak peristiwa bersejarah ini tetap dapat berfungsi seoptimal mungkin bagi penggunanya.

5.

KERANGKA DASAR TEORI

Konservasi menurut Piagam Burra tahun 1999 adalah keseluruhan proses memelihara sebuah situs dengan tujuan perlindungan makna kultural yang dimilikinya. Keseluruhan proses tersebut termasuk tindakan perawatan dan tergantung pada keadaannya termasuk pula preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi serta pada umumnya seringkali tindakan konservasi merupakan kombinasi akan lebih dari satu hal-hal tersebut. (Orbasli, 2008)

Masalah ekonomi, arsitektural, dan sosial merupakan lingkup yang harus diperhatikan dalam konservasi. Sedangkan dalam lingkup waktu ialah masa lalu, masa kini dan masa depan dari objek cagar budaya.

Tujuan dari konservasi adalah untuk mencegah kerusakan, mengadaptasikan dengan keadaan, dan meningkatkan nilai guna dan usia bangunan.

Preventif Tindakan perlindungan bangunan melalui kontrol terhadap lingkungan

di sekitarnya, untuk mencegah kerusakan pada bangunan. Tindakan preventif berupa penyesuaian kelembaban udara, suhu udara, pencahayaan, perlindungan dari kebakaran, vandalisme, dan penyediaan sistem perawatan berkala.

Preservasi Tindakan perawatan langsung terhadap elemen pada bangunan.

Upaya ini berfungsi agar bangunan tetap pada kondisi puncak.

Konsolidasi Tindakan memperkuat struktur bangunan dengan material

tambahan dengan tujuan memperpanjang daya tahan dan kesatuan strutur bangunan.

Restorasi Proses pengembalian keaslian bentuk atau detail elemen arsitektur

secara akurat sesuai dengan gambar kerja. Dimaksudkan untuk memberikan kesan yang sama dengan periode waktu tertentu. Tindakan ini melibatkan hilangnya pembaharuan pada elemen untuk kepentingan restorasi. Bangunan yang sudah mengalami banyak pembaharuan dalam periode waktu tertentu, tindakan ini ditujukan terhadap periode waktu dengan nilai-nilai yang dianggap paling signifikan.

RehabilitasiTindakan untuk mengembalikan dan memperbaiki bagian bangunan

ke dalam kondisi awalnya tanpa menambahkan sesuatu yang baru pada bangunan tersebut tanpa proses pembongkaran.

Reproduksi Mengganti dan membuat ulang elemen dari bangunan yang sudah

rusak menggunakan material baru.

Rekonstruksi Tindakan untuk memperpanjang usia sebuah bangunan tua

dengan cara menambahkan sesuatu yang baru atau lama, dengan tetap menghormati keasliannya melalui proses pemasangan bahan baru sebagai pengganti bagian unsur bangunan yang hilang atau rusak.

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam tindakan konservasi, antara lainnya, yang umum dilakukan, adalah pendekatan arkeologis, pendekatan manajerial, pendekatan makna-budaya, pendekatan struktural-arsitektural, serta pendekatan makna-kultural dan keberlanjutan. (Pramudya, 2016). Dalam tindakan konservasi, pendekatan arkeologis menuntut keaslian bentuk dan bahan dari objek konservasi, sedangkan pendekatan manajerial berfokus pada pengelolaan objek, kepranataan, kelembagaan, atau keberfungsiannya (Suryono, 2012).

Dalam studi ini pendekatan yang diambil adalah pendekatan arsitektural dan makna kultural, dengan pendekatan tersebut tindakan konservasi didasarkan untuk memahami dan pada akhirnya mempertahankan makna kultural yang dimiliki oleh objek tersebut dengan pertimbangan kebutuhan yang muncul baik di masa kini maupun di masa depan. (Suryono, 2012)

Dalam prinsip konservasi perlu adanya pertimbangan akan penjagaan otentisitas. Keaslian atau otentisitas yang perlu dipertimbangkan tersebut antara lain adalah bahannya (materialnya), rancangannya, teknologi pengerjaannya, atau penataannya baik tata letak bangunan bahkan hingga penataan benda-benda bergerak seperti lukisan atau perabot.

Beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk rehabilitasi dan preservasi menurut Han Awal antara lain adalah:

A. Sebuah bangunan seharusnya digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan sejarah atau ditempatkan pada suatu fungsi baru yang memerlukan perubahan minimal pada pembentuk karakter bangunan dan tapaknya serta lingkungannya. (Awal, 2011: 21)

B. Karakter penting yang berkaitan dengan sejarah harus dipertahankan dan dipreservasi. Pemindahan material penting atau perubahan dari elemen yang menonjol dan ruang yang memberikan karakter pada bangunan harus dihindari. (Awal, 2011: 21)

C. Tambahan baru, perubahan eksterior, atau konstruksi baru yang terkait tidak akan menghancurkan elemen dan material bersejarah yang menjadi karakteristik obyek. Hasil pekerjaan baru harus dibedakan dari yang lama dan akan kompatibel dengan skala, massa ukuran, dan fitur arsitektur untuk melindungi integritas bersejarah obyek dan lingkungannya. (Awal, 2011: 22)

Aspek-aspek pembentuk arsitektur yaitu fungsi, bentuk dan makna, adalah hal yang menjadi fokus tindakan konservasi. Nilai-nilai dan makna kultural lah yang mendasari urgensi akan tindakan pelestarian terhadap aspek-aspek tersebut.

Fungsi. Meliputi fungsi yang menjadi tujuan utama awal bangunan tersebut

didirikan dan kegiatannya saat ini. Kegiatan yang terjadi terkait dengan konteksnya, yaitu alam (tapak bangunan, lingkungan alam) dan budaya (norma, nilai, sistem sosial, tradisi)

Bentuk. Terdiri atas selubung luar, selubung dalam, tata ruang, struktur

bangunan, ornamentasi, tapak, lingkungan alam, dan benda-benda terkait.

Makna. Aspek Makna merupakan elemen yang dipertahankan, yaitu arti dari

ekspresi tampilan gaya arsitektur bangunan, yang untuk studi ini ialah masjid Jawa kuno.

Etika pelestarian yang didasarkan pada keutuhan dan keaslian adalah sebagai berikut (Feilden,2003:6; Orbasli,2008:38; Venice Charter, Burra Charter, Sidharta-Budihardjo,1989:14):

Keutuhan. Bangunan bersejarah adalah peninggalan masa lalu dan berisi

detil-detil dan informasi tentang masa lalu, yaitu keutuhan sejarahnya. Keutuhan meliputi: keutuhan fisik (material, relasinya satu dengan lainnya), desain,

estetika, struktural, bangunan dengan lingkungan dan konteksnya. Penggunaan material harus tepat, disesuaikan pada gaya arsitekturnya.

Keaslian. Keaslian terkait banyak aspek, dari mempertahankan desain asli

sampai material asli. Keaslian bukan berarti pengembalian bangunan ke kondisi aslinya, sehingga dapat bergantung pada interpretasi. Keaslian meliputi: 1). Desain atau bentuk. 2). Material. 3). Teknik, tradisi dan proses. 4). Tempat, konteks dan lingkungan. 5). Fungsi dan penggunaan.

Bukti sejarah. Bukti sejarah tidak boleh dirusak, dipalsukan, atau dihilangkan.

Intervensi fisik diupayakan sedikit mungkin agar tidak mengubah bukti sejarah, demi penghargaan pada keadaan semula, serta harus didasarkan pada bukti yang valid.

Makna Kultural. Pelestarian bermaksud menangkap kembali makna cultural

suatu tempat dan harus bias menjamin keamanan dan pemeliharaannya di masa datang.

Mudah Dikenali. Penggantian bagian yang hilang harus harmonis dengan

bagian yang lama, tapi mudah dikenali, agar tidak memalsukan bukti sejarah.

Tatanan dan Konteks. Tatanan bangunan bersejarah merupakan bukti sejarah

yang tak terpisahkan. Tak dibenarkan memindahkan seluruh atau sebagian bangunan, kecuali dibutuhkan untuk perlindungannya atau dibenarkan untuk kepentingan nasional/internasional. Pelestarian sebaiknya tidak mengisolasi bangunan dari tatanan/konteksnya, yang mungkin telah berubah.

Tradisi dan Teknologi. Pelestarian sebaiknya dilaksanakan mengikuti teknik

bangunan aslinya, kecuali teknik tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan/kegagalan. Sebaiknya menggunakan metoda aslinya, karena keberlanjutannya akan menjaga kelangsungan tradisi proses membangun komunitas lokal. Menggunakan material yang sama seperti material asli akan memastikan bahwa elemen bangunan akan terus berperilaku/bergerak secara sama.

Pelestarian arsitektur perlu mengikuti pedoman yang berlaku umum, dan saling melengkapi satu sama lainnya. Pedoman yang dijadikan dasar dalam studi ini antara lainnya yaitu Piagam Venice 1964, Piagam Burra 1999, dan Undang-Undang Republik Indonesia no.11 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan pelestarian, strategi yang perlu dipertimbangkan ialah:

A. Menurut Sidharta (dikutip dalam Suryono, 2012: 9) tindakan pelestarian harus dapat menjamin keamanan dan pemeliharaannya di masa datang Maka bagian bangunan yang tidak layak dipertahankan/ membahayakan perlu diperkuat atau diganti dengan material baru dan karena material bangunan memiliki keterbatasan daya tahan, sehingga akan ada waktu

ketika bagian-bagian tertentu perlu diganti menurut Prudon. (dikutip dalam Suryono, 2012:9)

B. Tindakan pelestarian perlu mengakomodasi keinginan pihak-pihak terkait yang belum tentu sama, seperti: pedagang (menginginkan modernisasi, bangunan mewah, efisiensi), pemerintah kota (menarik pajak berdasarkan tempat), wisatawan (tempat yang bersih dan menyenangkan) tutur Antariksa (dikutip dalam Suryono, 2012:9-10).

C. Antariksa mengungkapkan bahwa (dikutip dalam Suryono, 2012:10) pelestarian juga harus dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan, karena pelestarian harus dianggap sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri. Namun Orbasli mengutarakan (dikutip dalam Suryono, 2012: 10) bahwa perubahan yang diterapkan perlu diupayakan sesedikit mungkin, demi penghargaan terhadap keutuhannya dan keasliannya.

Menurut Capon, arsitektur merupakan sebuah kesatuan hubungan strukturalis antara fungsi, bentuk, dan makna. Dan menurut Salura, awalnya arsitektur merupakan pemenuhan manusia akan sebuah aktivitas (fungsi). Aktivitas tersebut perlu diakomodasi oleh sebuah wadah atau medium (bentuk), dimana bentuk tersebut menyampaikan sebuah arti (makna). Oleh karena itu, fungsi, bentuk, dan makna dapat diakatakan sebagai aspek-aspek pembentuk arsitektur. (dikutip dalam Pramudya, 2016: 20)

Makna kultural adalah nilai terpenting dari sebuah obyek cagar budaya baik itu berupa sebuah situs, bangunan, atau artefak. Makna kultural tersusun dari nilai-nilai pembentuknya yang menurut Orbasli mencakup nilai-nilai antara lainnya berupa: nilai usia, nilai kelangkaan, nilai arsitektural, nilai artistik, nilai kebudayaan, nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai emosional, nilai sejarah, nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan/ilmiah, nilai simbolik, dan nilai keteknikan. Tindakan pelestarian dipilih sesuai kondisi fisik bangunan/tempat bersejarah dan sesuai tuntutan masa kini, demi mempertahankan makna kulturalnya.

6.

BANGUNAN INDUK MASJID GEDHE KAUMAN

Kauman merupakan sebuah istilah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian berupa wilayah, biasanya di sekitar masjid yang penduduknya beragama Islam. Pada awal pembangunan Keraton, istana dari Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat diciptakan pula wilayah kauman yang mensentralisasikan permukiman masyarakat beragama Islam lengkap dengan Sebuah Masjid. Masjid tersebut dibuat dengan tujuan melengkapkan keraton sebagai Istana dari Kerajaan Islam. Oleh karena itu, selain fungsinya sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, Masjid Gedhe Kauman juga merupakan pusat syiar agama Islam serta pusat penegakkan hukum agama Islam. Penempatan masjid ini mengikuti tatanan yang menjadi ciri umum baik di pusat kota kerajaan

maupun daerah-daerah dengan alun-alun sebagi penghubung dari bangunan-bangunan lain pada kompleks kerajaannya yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pemerintahan. (Chawari, 1989).

Masjid ini terletak di persimpangan antara Jl. Alun-alun Utara dan Jl. Kauman, Yogyakarta. Penempatannya pada sebelah barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta ini merupakan simbolisme dari transedensi penunjukkan keberadaan Sultan. Tatanan tersebut menurut sejarah dibentuk oleh para Walisongo dengan nilai filosofis yang tinggi. Tatanan ini dibentuk dengan tujuan penciptaan suatu wilayah yang baik, nyaman, aman, tentram, dan sejahtera. Pada umumnya permukiman dari masyarakat beragama Islam juga dikonsentrasikan di area Kauman, area yang berdasarkan tatanan tersebut berada di sebelah barat alun-alun. Hal ini juga memiliki nilai filosofis berupa penggambaran ulama dan umatnya yang bergandengan tangan dan saling bahu-membahu demi kesejahteraan bersama.

Bangunan induk masjid gedhe kauman dapat diklasifikasikan sebagai tipe Tajug Ceblokan. Tajug ceblokan ialah Tajug yang tiangnya tertanam ke dalam tanah seperti rumah-rumah ceblokan. Dilihat dari konstruksi yang lain misalnya pada atap tajug ini termasuk jenis teplok yaitu tidak memakai tiang bentung, kecuali atap pengapit memakai lambang sari. Atap tumpang tiga pada bangunan induk memiliki nilai filosofis berupa representasi dari tiga fase sufistik kehidupan manusia

Untuk mengetahui tindakan konservasi arsitktural yang sekiranya paling tepat berdasarkan teori-teori konservasi dalam penelitian ini, perlu diidentifikasi terlebih dahulu elemen-elemen arsitektural yang dimiliki oleh Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta. Elemen-elemen arsitektural tersebut adalah kesatuan antara aspek fungsi, aspek bentuk dan aspek makna.

Aspek fungsi memaparkan aktivitas yang diwadahi oleh objek penelitian baik aktivitas-aktivitas di masa lalu maupun di masa kini. Berdasarkan sejarahnya, Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman dari awal dibangun hingga sekarang masih merupakan wadah dari aktivitas peribadatan bagi umat muslim. Sejak dimulainya kerajaan Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat, Masjid ini didirikan dengan tujuan pelengkapan sebuah kerajaan Islam. Penambahan bangunan lain di kompleksnya merupakan penyikapan terhadap kebutuhan-kebutuhan baru.

Bentuk dikatakan dapat dilihat melalui elemen fisik bangunannya yang mempunyai struktur dan konstruksi, susunannya seperti tatanan, aksis, pengulangan, dan juga estetikanya melalui kesatuan, proporsi, atau harmoni dan lain-lain. Pada bangunan yang menjadi objek penelitian, Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman, elemen fisik bangunannya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian badan, bagian kepala, dan bagian kaki. Bagian kepala pada bangunan ini meliputi bidang penutup atap; elemen struktural atap seperti usuk,

elemen struktural seperti kolom dan elemen-elemen pelingkup bangunan seperti dinding, pintu, dan jendela. Bagian kaki pada bangunan ini meliputi umpak dan lantai. Berdasarkan literatur Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman yang diklasifikasikan berupa tajug ceblokan dan semestinya memiliki kolom yang langsung ditancapkan ke tanah tanpa memerlukan umpak sebagai telapaknya. Akan tetapi ditemukan umpak ketika dilaksanakan observasi lapangan.

Gambar 6.1. Bangunan Induk dan Serambi Masjid Gedhe Kauman (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Makna merupakan sebuah pesan yang disampaikan kepada atau arti yang diterjemahkan oleh pengamat bangunan akan sejarah dan/atau fungsi yang terdapat pada sebuah karya arsitektur. Bentuk bangunan induk yang memiliki tatanan terpusat dengan atap tenda tumpang tiga merupakan ekspresi yang dapat diterjemahkan sebagai bangunan dengan fungsi Masjid.

Penutup atap yang digunakan sekarang merupakan atap seng gelombang berwarna merah. Terjadi penurunan mutu berupa diskolorasi pada penutup atap tersebut. Terjadi penurunan mutu pada sejumlah usuk berupa pelapukan. Sebelumnya hal ini pernah terjadi dan sudah ada upaya untuk melestarikannya. Kondisi Ander pada saat ini tidak ketahui sedangkan untuk balok, sejumlah darinya mengalami penurunan mutu yang sama dengan usuk yaitu pelapukan. Selain itu terjadi pergeseran pada balok karena kolom-kolomnya yang miring dengan derajat kemiringan yang berbeda-beda. Pada permukaan plafon dapat terlihat adanya bercak-bercak, retakan dan pelapukan.

Secara kasat mata terlihat adanya kemiringan pada kolom-kolom Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman selain itu terjadi juga deformasi pada sejumlah kolom. Berdasarkan laporan stabilitas bangunan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY memang terjadi kemiringan pada kolom-kolom. Kemiringan pun terjadi pada bagian dinding baik dinding bagian dalam maupun luar. Laporan stabilitas yang disusun oleh Balai Pelestarian Cagar

Budaya DIY juga memvalidasi fenomena tersebut. Lantai marmer yang menunjukkan kemewahan, kemegahan serta menurut filosofi arsitektur keraton melambangkan kepolosan sekarang terlihat kusam dan memiliki bercak-bercak. Penurunan mutu tersebut juga terlihat pada umpak-umpak bangunan objek penelitian.

Penutup atap pada awal dibangun menggunakan material sirap kayu kemudian pada tahun 1862 penutup atap diganti dengan bahan yang sama karena alasan penurunan mutu yang memang lazim terjadi pada material sirap kayu. Pada tahun 1988 penutup atap diganti menjadi seng gelombang berwarna merah. Seluruh bagian yang menggunakan material kayu seperti ander, usuk, balok, plafon, kolom, perbil dan nanasan mengalami penurunan mutu baik karena usia, faktor biologis dan bencana alam. Pada tahun 2002 diterapkan tindakan pelestarian pada bagian-bagian tersebut yaitu pengisian retakan dan lubang-lubang dengan epoxy resin, pemberian dempul kayu untuk menyamarkan hasil injeksi, dan pelapisan zat kimia anti serangga dan anti kelembapan. Kemiringan kolom yang dipercayai memiliki penyebab gempa besar pada tahun 1967 disikapi dengan penambahan tali angin dari material baja.

Dinding yang juga didapati miring mendapat penyikapan berupa pemberian sling baja di bagian teratasnya. Keretakan-keretakan parsial yang terjadi disikapi dengan pembongkaran dan pemasangan ulang pasangan bata menggunakan material pembongkaran yang masih baik kondisinya (Gambar 3.52.). Pintu-pintu pada bangunan objek penelitian divernis ulang dan dilapisi kembali dengan prada emas yang khusus didatangkan dari Cina. Untuk jendela-jendela tindakan pelestarian yang diterapkan adalah pelapisan ulang cat dan pelapisan ulang vernis. Marmer yang digunakan untuk menutup lantai dan umpak hanya dibersihkan setiap minggunya.

7.

KONSERVASI ARSITEKTURAL MASJID GEDHE KAUMAN

Sebagai kompleks bangunan yang memiliki peran penting dalam Keraton Yogyakarta, tentu akan tercerminkan melalui nilai-nilainya. Bangunan ini berdasarkan teori Orbasli memiliki nilai usia, nilai kelangkaan, nilai arsitektural, nilai artistik, nilai kebudayaan, nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai emosional, nilai sejarah, nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan/ilmiah, nilai simbolik, dan nilai keteknikan.

Berdasarkan tatanan yang diciptakan oleh para walisongo. Wilayah kauman biasa ditempatkan di sebelah barat begitu pula dengan masjidnya. Selain di Wilayah Kauman, Yogyakarta, (Gambar 7.1.) tatanan ini dapat dilihat di Wilayah Kauman, Pasuruan, Jawa Timur; Wilayah Kauman, Blora, Jawa Tengah dan Wilayah Kauman, Batang, Jawa Tengah (Gambar 7.2.).

sebuah pola yang kerap ditemukan di tempat-tempat lain. Pola tersebut dapat dilihat pada Bangunan Induk dan Serambi Masjid Gedhe Kauman (Gambar 7.3.). Umumnya pola tersebut digunakan oleh masjid-masjid jawa kuno. Beberapa contohnya adalah Masjid Agung Demak (Gambar 7.4.), Masjid Agung Banten, dan Masjid Mantingan, tiga dari sepuluh masjid tertua di Indonesia.

Gambar 7.1. Tatanan Kauman Yogyakarta (Sumber: Google Maps)

Gambar 7.2. Wilayah-wilayah Bernama Kauman (Sumber: Google Maps)

Gambar 7.3. Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta (Sumber: Dokumen Pribadi)

Gambar 7.4. Masjid Agung Demak (Sumber: www.pusakaindonesia.org)

Secara keseluruhan aktivitas yang diwadahi oleh Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman atau fungsi bangunan memiliki nilai usia, nilai kelangkaan, nilai arsitektural, nilai kebudayaan, nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai emosional, nilai sejarah, nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan/ilmiah, dan nilai simbolik. Seluruh elemen yang mewujudkan bentuk khas arsitektur Jawa dan juga arsitektur Islam yaitu penutup atap, usuk, ander, balok, plafon, kolom, dinding, pintu, jendela, lantai, umpak, perbil, nanasan dan makutho akan mengemban nilai arsitektural. Nilai simbolik yang dimiliki oleh penutup atap, usuk, ander, dan balok terletak pada peran elemen-elemen tersebut sebagai penyusun atap tumpang tiga, perlambangan dari tiga fase sufistik kehidupan manusia dan tiga dunia, kepercayaan kosmologis dari masyarakat sekitar. Selain itu nilai simbolik juga dimiliki oleh jendela yang lima jerujinya pada

masing-Atap Tumpang Tiga Bangunan

Atap Limasan Serambi

Atap Tumpang Tiga Bangunan

Atap Limasan Serambi

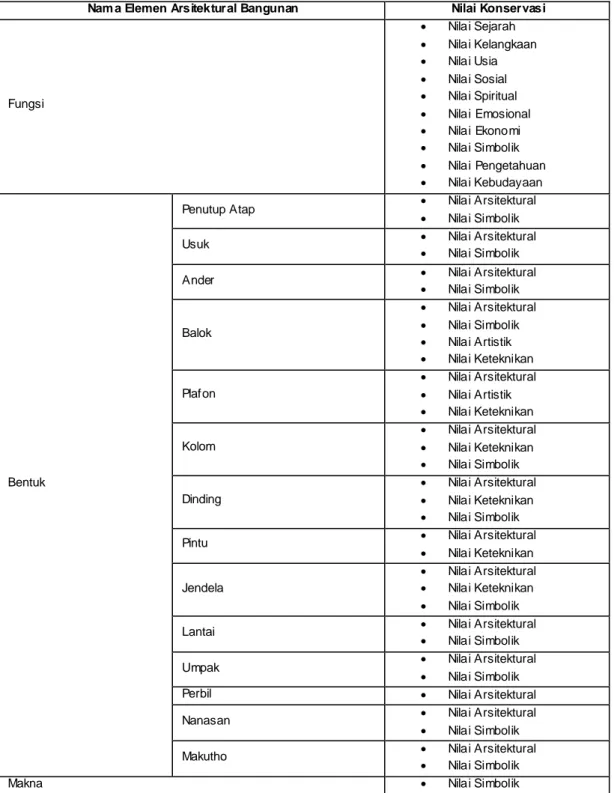

juga dapat ditemukan pada material penutup lantai dan umpak. Marmer melambangkan kesucian, sebuah nilai filosofis yang cocok untuk bangunan peribadatan. Tabel 1.1. memperlihatkan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing elemen arsitektural Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman.

Tabel 4. 1. Nilai Elemen-Elemen Arsitektural Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta

Nam a Elemen Arsitektural Bangunan Nilai Konservasi

Fungsi • Nilai Sejarah • Nilai Kelangkaan • Nilai Usia • Nilai Sosial • Nilai Spiritual • Nilai Emosional • Nilai Ekonomi • Nilai Simbolik • Nilai Pengetahuan • Nilai Kebudayaan Bentuk

Penutup Atap • Nilai Arsitektural • Nilai Simbolik Usuk • Nilai Arsitektural

• Nilai Simbolik Ander • Nilai Arsitektural

• Nilai Simbolik Balok • Nilai Arsitektural • Nilai Simbolik • Nilai Artistik • Nilai Keteknikan Plafon • Nilai Arsitektural • Nilai Artistik • Nilai Keteknikan Kolom • Nilai Arsitektural • Nilai Keteknikan • Nilai Simbolik Dinding • Nilai Arsitektural • Nilai Keteknikan • Nilai Simbolik Pintu • Nilai Arsitektural

• Nilai Keteknikan Jendela

• Nilai Arsitektural • Nilai Keteknikan • Nilai Simbolik Lantai • Nilai Arsitektural

• Nilai Simbolik Umpak • Nilai Arsitektural

• Nilai Simbolik Perbil • Nilai Arsitektural Nanasan • Nilai Arsitektural

• Nilai Simbolik Makutho • Nilai Arsitektural

• Nilai Simbolik

Melalui pengamatan langsung dapat terlihat bahwa terjadi penurunan mutu pada sejumlah elemen arsitektural Bangunan Induk Masjid Gedhe Kauman. Diskolorasi pada atap diduga karena keterpaparan elemen terhadap cahaya matahari yang menghantarkan panas dan sinar ultraviolet. Pelapukan pada elemen-elemen yang terbuat dari material kayu seperti usuk, balok, plafon, dan perbil disebabkan pertama oleh usia dari material itu sendiri. Faktor lainnya adalah karakter kayu yang rentan mengalami muai susut dikarenakan perubahan suhu dan membuat retakan-retakan yang mencitakan bukaan untuk uap air untuk masuk dan menyebabkan naiknya tingkat kelembaban sehingga pelapukan terjadi. Selain itu bukaan juga dapat terbentuk karena faktor biologis yang pada umumnya merupakan perbuatan serangga pemakan kayu.

Kemiringan pada kolom dan balok menurut para narasumber disebabkan oleh gempa bumi pada tahun 1867. Perubahan yang terjadi pada hasil data pengukuran kemiringan kolom sebelum dan sesudah gempa Yogyakarta tahun 2006 memvalidasikan bahwa gempa berpengaruh terhadap kemiringan yang terjadi pada kolom. Kemiringan kolom tersebut pada akhirnya berdampak membuat miringnya juga balok-balok yang ada.

Selain kolom dan balok, dinding juga menjadi salah satu bagian yang terkena dampak dari gempa. Upaya pelestarian berupa penambahan sling baja mengharuskan adanya pembongkaran pada bagian atas, dinding keretakan yang dulu terjadi pun mengharuskan adanya pembongkaran untuk kemudian bagian-bagian bata yang masih baik kondisinya untuk dipakai lagi. Akan tetapi, pemasangan kembali bata tersebut tidak rapi sehinga terlihat perbedaan antara bagian dinding yang masih asli dan bagian dinding yang sudah dibongkar dan dipasang ulang.

Bercak yang terlihat pada bagian plafon menyerupai bercak air. Hal ini menurut dugaan disebabkan oleh terjadinya kebocoran pada bagian penutup atap yang berada di atas plafon. Noda pada lantai dan penutup umpak marmer disebabkan oleh air baik kelembaban maupun air wudhu selain itu perawatan yang minim membuat lantai dan penutup umpak marmer menjadi kusam.

Titik yang diambil menjadi acuan konservasi dalam periodisasi perkembangan bangunan adalah pada tahun 1939. Peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi seperti pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia pada masyarakat Yogyakarta, penyusunan strategi perlawanan agresi militer Belanda oleh para tentara Republik Indonesia dan perundingan penurunan orde lama dilakukan dalam Masjid Gedhe Kauman dengan kondisi bangunan pasca tahun 1939.

Jenis tindakan konservasi yang tepat untuk diterapkan pada fungsi objek penelitian adalah preservasi. Hal yang perlu dilakukan adalah memastikan bangunan objek penelitian dapat terus mewadahi aktivitas yang sejak awal

pertama kali untuk penutup atap adalah sirap kayu begitu pula pada tahun 1939, tahun yang menjadi acuan konservasi. Tindakan konservasi yang diusulkan salah satunya adalah mengembalikan penggunaan material sirap kayu sebagai penutup atap. Tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan restorasi. Pelapukan dan/atau retakan pada bagian-bagian penyusun elemen bentuk dengan material kayu seperti usuk, balok, plafon berdasarkan tingkat kerusakan yang dapat terlihat dapat disikapi dengan penerapan tindak konservasi berupa

preservasi. Pengamatan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendata besar

kerusakan yang terjadi dan untuk mengetahui apakah dibutuhkannya sebuah penggantian. Pembersihan rangka atap akan menjadi optimal jika semua bagian dapat terakses untuk dibersihkan. Oleh karena itu, jika material penutup atap diganti, sangat disarankan untuk melakukan pembersihan permukaan rangka atap saat penutup atap sedang terlepas dari rangka-rangkanya. Kemudian injeksi epoxy resin beserta prosedur-prosedur selanjtunya disarankan untuk selesai sebelum pemasangan atap sirat kayu.

Bagian dinding yang sempat dibongkar karena retak dan disusun kembali memiliki hasil yang tidak menyerupai kondisi sebelumnya. Kolom, balok, dan dinding yang miring perlu disikapi untuk mencegah rubuhnya bangunan karena penyaluran beban yang tidak teratur. Lantai marmer yang kusam dan berbercak serta ada bekas-bekas perekat karpet ingin dikembalikan ke kondisi primanya. Tindakan pelestarian yang dilakukan adalah rehabilitasi. Khusus untuk umpak proses-proses yang sama dengan penyikapan terhadap lantai dapat dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian khusus. Pintu-pintu pada bagian dinding timur dan kusen-kusen seluruh pintu yang diberi lapisan prada emas seiring denga waktu akan memudar dan tergores. Oleh karena itu pelapisan ulang berkala perlu dilakukan.

8.

KESIMPULAN

Masjid ini melengkapi keraton sebagai istana dari kerajaan Islam. Urgensi pelestarian Masjid Gedhe Kauman muncul karena nilai-nilai yang dimiliki oleh bangunannya. Bangunan ini berdasarkan teori Orbasli memiliki nilai usia dan kelangkaan, nilai arsitektural, nilai artistik, nilai kebudayaan, nilai ekonomi, nilai pendidikan, nilai emosional, nilai sejarah, nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan/ilmiah, nilai simbolik, dan nilai keteknikan.

Karena keberadaannya yang penting bagi keraton keseluruhan aspek bangunan memiliki nilai filosofis yang tinggi. Atap bangunan induk serta pembuatan tiga tingkatan permukaan lantai merepresentasikan tiga fase sufistik kehidupan manusia. Penempatannya yang berada di sebelah Barat alun-alun juga memiliki arti berupa simbolisme dari transedensi penunjukkan keberadaan Sultan, yaitu di samping sebagai pimpinan perang atau penguasa pemerintahan (senopati ing ngalaga), juga sebagai wakil Allah (sayidin panatagama khalifatullah) di dunia dalam memimpin agama di Kasultanan. Penempatan

masjid ini mengikuti tatanan yang menjadi ciri umum baik di pusat kota kerajaan maupun daerah-daerah dengan alun-alun sebagi penghubung dari bangunan-bangunan lain pada kompleks kerajaannya yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pemerintahan. (Chawari, 1989)

Setelah melakukan pengamatan titik dalam periodisasi yang menjadi acuan konservasi dipilih yaitu pada tahun 1939 dengan tetap menjaga fungsi utama yang ada di Masjid Gedhe kauman, Keraton,

Untuk mendapatkan teknik pelestarian yang tepat bagi Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, perlu diperhatikan sejarah serta kondisi bangunan di masa lalu, kondisi bangunan saat ini dan pertimbangan akan kondisinya di masa depan. Dari ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan beberapa teknik konservasi yang tepat bagi bangunan ini adalah Preservasi, Konsolidasi, dan Restorasi.

Tindakan pelestarian yang dibutuhkan saat ini adalah Preservasi, Konsolidasi, Restorasi, dan Rehabilitasi. Preservasi perlu diterapkan pada fungsi, makna dan salah satu bagian penyusun elemen bentuk yaitu pintu. Konsolidasi diperlukan untuk menyikapi permasalahan yang terjadi pada kolom, balok, dan dinding. Restorasi merupakan tindakan yang khusus diterapkan pada penutup atap sedangkan Rehabilitasi mencakup bagian-bagian penyusun elemen bentuk yaitu usuk, balok, plafon, kolom, dinding, lantai, umpak, dan perbil.

Acuan

Aw al, Han (2011), Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial. Jakarta : Pusat Dokumentasi Arsitektur

Capon, David Smith (1999), Le Corbusier’s Legacy, John Willey & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester, West Sussex.

Chaw ari, Muhammad (1989) Masa Perkembangan Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta: Studi Berdasarkan Prasasti

Ernes, Anggia (2016), Preservasi Bangsal Kencana Kompleks Keraton Yogyakarta

Feilden, Bernard M. (2003), Conservation of Historic Buildings, Butterw orth-Heinemann Ltd., Oxford. Hartono, Dibyo (1999), Konservasi Interior Bersejarah.Bandung.IT

Ismunandar K., R. (1987), Joglo: Arsitektur Rumah Tradisional Jaw a

Orbasli, Aylin (2008), Architectural Conservation, Blackw ell Science Ltd., Oxford Piagam Burra, 1999.

Piagam Venice, 1964

Pramudya, Arthur (2016), Adaptasi dan Preservasi Museum Lukisan Komplek Kasatriyan, Keraton Yogyakarta Prudon, Theodore HM. (2008), Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Son, Inc., New Jersey. Salura, (2010), Arsitektur yang Membodohkan, CSS Publishing, Bandung.

Sidharta; Budihardjo, Eko (1989), Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Suryono, Alw in (2012), Pelestarian Arsitektur Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Theja, Ivana (2016), Evaluasi Konservasi Bangunan Induk Hotel Inna Garuda, Yogyakarta Yunanto, Clarissa (2016), Konsolidasi dan Rehabilitasi Bangsal Trajumas, Keraton Yogyakarta