UNIVERSITAS INDONESIA

PENGGAMBARAN MOTIF PERAHU PADA SENI CADAS

DI INDONESIA

SKRIPSI

ADHI AGUS OKTAVIANA

0703030018

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ARKEOLOGI

DEPOK

JANUARI 2009

UNIVERSITAS INDONESIA

PENGGAMBARAN MOTIF PERAHU PADA SENI CADAS

DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

ADHI AGUS OKTAVIANA

0703030018

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ARKEOLOGI

DEPOK

JANUARI 2009

iv

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, ilmu, dan karunia-Nya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kepada Ibu dan Bapa yang telah mencurahkan segalanya bagi pendidikan anakmu ini, penulis haturkan terima kasih.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan, yang tidak mudah dilalui tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis berterimakasih, namun tidak mungkin semuanya dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan singkat ini dan penulis mohon di maafkan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ibu Karina Arifin, Ph.D yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis, masukan, saran, dan motivasi kepada penulis yang telah banyak tercurah dan dengan sabar memeriksa skripsi ini hingga akhirnya terselesaikan. Dr. R. Cecep Eka Permana dan Dr. Wanny Rahardjo Wahyudi selaku pembaca, yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis, terimakasih atas waktu yang diluangkan.

Terima kasih bagi para Dosen Arkeologi FIB UI yang telah memberikan bekal ilmu arkeologi bagi penulis. Kepada Bapak Daud Aris Tanudirjo, Ph.D dan Ibu Dr. Sumiati A.S di UGM, Bapak Prof.Ris.Dr. Haris Sukendar di Puslitbang Arkenas, Bapak Waruno Mahdi dan Mr. Chris Ballard, Ph.D (via email), dan Horst Liebner di Lodan yang telah memberikan ilmu, saran, dan bahan referensi yang dibutuhkan. Kepada Bapak Prof.Dr. Primadi Tabrani yang meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah cara baca gambar prasejarahnya di ITB dan Pindi Setiawan (peneliti gambar cadas di Indonesia) atas diskusi dan foto-foto motif perahu dari Gua Mardua, hatur nuhun pisan. Irwansyah’02 beserta Umhi’06 (KAISAR UNHAS) yang telah membantu mencarikan data di Pulau Muna.

Kepada Mas Gugun, Mas Aqo, Mas Ikhsan, Mba Inyong, Mas Yudhi beserta teman-teman di lantai 9, 10, dan 11 BUDPAR yang sering penulis datangi untuk berdiskusi. Terima kasih pula kepada Bapak U. Saefudin Noer atas suntikan

v

dananya. Pak Endang dan Mba Yayi yang terus menerus memberikan semangat dan bantuannya, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis haturkan terima kasih juga kepada teman-teman di Bandung (even, victory, dan Pram atas tumpangannya di ITB). Teman-teman di UGM (Madha, Icat, Dian, Inuk, Kukuh, dan teman lainnya, terima kasih atas tumpangannya juga di Jogja). Teman-teman L.A.33 yang menemani penulis bersepeda funbike. Teman-teman 3A SMP 1 Pandeglang yang banyak memberikan semangat. Begitu juga terima kasih kepada teman-teman AGGRESI, Garda Hijau, dan MAPALA-UI, tempat nongkrong mencari ilmu.

Terima kasih kepada Marika dan Budenk ’97 atas fotokopian referensi dan gambar petanya, Abi, dan Ajeng yang banyak membantu memberikan referensi, Mak dan Mas Ari’02 tempat berdiskusi. Kepada Keluarga Mahasiswa Arkeologi UI yang telah menjadi teman berbagi suka maupun duka bersama penulis selama masa perkuliahan. Para teman satu angkatan: Rega, Anton, Bagus, Oksy (tumpangan ngeprint), Blee, Rekso, Ulet, Pero, Vitra, Arum, Dinda, Shalihah, Yuri, Sony, Kiki, Tina, Maha, Hani, Evelyn, Ivone, Andi, Bimo, Eko, Amirah, dan Intan, semoga cita-cita kita tercapai semuanya.

Untuk saudaraku, Eka dan Teh Leli yang sering direpotkan di Cibinong, Pefi dan Laila yang menunggu di rumah, terima kasih atas doanya. Untuk kekasihku, Intan Fermia Pranantyasari, dan keluarga terima kasih atas dukungan moral dan doanya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Arkeologi Indonesia, khususnya seni cadas dan arkeologi maritim.

Depok, 3 Januari 2009 Adhi Agus Oktaviana

vii

ABSTRAK Nama : Adhi Agus Oktaviana Program Studi : Arkeologi

Judul : Penggambaran Motif Perahu Pada Seni Cadas di Indonesia Skripsi ini membahas mengenai penggambaran bentuk motif perahu pada seni cadas di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis khusus terhadap komponen atribut bentuk motif perahu dan analisis taksonomik untuk mengetahui keragaman bentuk motif perahu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif perahu pada seni cadas memperlihatkan keragaman bentuk dan perkembangan teknologi perahu. Penggambaran motif perahu juga ada yang distilir dan memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan religi si penggambarnya.

Kata kunci :

viii Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR PETA x

DAFTAR SKEMA xi

DAFTAR FOTO xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR TABEL xv

1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1 1.2. Riwayat Penelitian Seni Cadas di Indonesia yang memiliki Tinggalan Motif Perahu 3

1.3. Rumusan Masalah 6

1.4. Tujuan Penelitian 9

1.5. Ruang Lingkup Penelitian dan Gambaran Data 9

1.6. Metode Penelitian 12 1.7. Sistematisasi Penulisan 15 2. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERAHU TRADISIONAL NUSANTARA 17 2.1. Sejarah Awal Perahu di Nusantara 17

2.2. Temuan Arkeologis Tinggalan Perahu Tradisional di Indonesia 22

2.3. Perahu sebagai Peti Mati di Indonesia 25

2.4. Motif pada Nekara Perunggu di Indonesia 27

2.5. Teknologi Perahu Tradisional Indonesia 30

2.6. Bagian-bagian Perahu Tradisional Indonesia 32

3. DESKRIPSI MOTIF PERAHU PADA SENI CADAS DI INDONESIA 34

3.1. Kawasan Pangkep, Sulawesi Selatan 35

3.2. Kawasan Pulau Muna, Sulawesi Tenggara 39

3.3. Kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur 50

3.4. Kawasan Kepulauan Kei, Maluku Tenggara 52

3.5. Kawasan Teluk Berau, Papua Barat 58

3.6. Kawasan Tutuala, Timor Leste 78

3.7. Kawasan Gua Niah, Sarawak, Malaysia 96

ix Universitas Indonesia

4. ANALISIS DAN PENAFSIRAN PENGGAMBARAN MOTIF

PERAHU PADA SENI CADAS DI INDONESIA 107

4.1.. Komponen Atribut Perahu pada Motif Perahu Seni Cadas di Indonesia 107

4.1.1. Bentuk Dasar Perahu (Ds) 111

4.1.2. Bentuk Lambung Perahu (Lm) 112

4.1.3. Bentuk Linggi Perahu (Li) 114

4.1.4. Bentuk Kemudi Perahu (Ke) 116

4.1.5. Bentuk Tiang Layar Perahu (TL) 117

4.1.6. Bentuk Layar Perahu (Ly) 118

4.2. Penentuan Tipe Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia 119

4.2.1. Tipe Dasar Satu dan Lambung Satu (Ds1Lm1) 121

4.2.2. Tipe Dasar Satu dan Lambung Dua (Ds1Lm2) 126

4.2.3. Tipe Dasar Satu dan Lambung Tiga (Ds1Lm3) 130

4.2.4. Tipe Dasar Dua dan Lambung Dua (Ds2Lm2) 134

4.2.5. Tipe Dasar Tiga dan Lambung Dua (Ds3Lm2) 135

4.2.6. Tipe Dasar Empat dan Lambung Satu (Ds4Lm1) 137

4.2.7. Tipe Dasar Empat dan Lambung Dua (Ds4Lm2) 139

4.2.8. Tipe Dasar Empat dan Lambung Tiga (Ds4Lm3) 141

4.2.9. Tipe Dasar Lima dan Lambung Dua (Ds5Lm2) 143

4.2.10. Tipe Dasar Enam dan Lambung Dua (Ds6Lm2) 145

4.3. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Gaya Penggambaran pada Kawasan Situs Seni Cadas di Indonesia 147

4.4. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Teknologi Konstruksi Perahu pada Motif Perahu Seni Cadas di Indonesia 152 4.5. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Teknik Gerak Perahu pada Motif Perahu di Seni Cadas di Indonesia 154

4.6. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Kawasan Situs pada Seni Cadas di Indonesia 157 4.7. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Jenis Perairan pada Kawasan Situs Seni Cadas di Indonesia 158 4.8. Perkembangan Gambar Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia 160 5. PENUTUP 162

DAFTAR REFERENSI 165

x Universitas Indonesia

DAFTAR PETA

Peta 1.1. Kawasan Situs yang terdapat Motif Perahu di Indonesia dan

sekitarnya 10

Peta 3.1. Kawasan Situs Gua Sumpangbita dan Leang Bulu Sipong,

Sulawesi Selatan (Sumber: Budiman) 35

Peta 3.2. Kawasan Situs Pulau Muna, Sulawesi Tenggara (diolah kembali

dari Kosasih, 1982) 39

Peta 3.3. Kawasan Situs Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. (diambil dari

Arifin, 1992) 50

Peta 3.4. Kawasan Situs Kepulauan Kei, Maluku Tenggara (diambil dari

Ballard, 1988) 52

Peta 3.5. Kawasan Situs Teluk Berau, Papua Barat (diolah kembali dari

Röder, 1959) 58

Peta 3.6. Kawasan Situs Tutuala, Timor Leste (diambil dari Lape, 2007) 78 Peta 3.7. Kawasan Situs Niah, Sarawak, Malaysia (diambil dari Szabo,

2008) 96 Peta 3.8. Kawasan Situs Gua Mardua, Sangkulirang, Kalimantan Timur

(diambil dari Chazine, 1999) 99

xi Universitas Indonesia

DAFTAR SKEMA

4.1. Skema Tipologi Motif Perahu Pada Seni Cadas Di Indonesia 120 4.2. Skema Tipe Motif Perahu Ds1Lm1 pada Seni Cadas di Indonesia 125 4.3. Skema Tipe Motif Perahu Ds1Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 129 4.4. Skema Tipe Motif Perahu Ds1Lm3 pada Seni Cadas di Indonesia 133 4.5. Skema Tipe Motif Perahu Ds2Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 135 4.6. Skema Tipe Motif Perahu Ds3Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 136 4.7. Skema Tipe Motif Perahu Ds4Lm1 pada Seni Cadas di Indonesia 139 4.8. Skema Tipe Motif Perahu Ds4Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 141 4.9. Skema Tipe Motif Perahu Ds4Lm3 pada Seni Cadas di Indonesia 142 4.10. Skema Tipe Motif Perahu Ds5Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 145 4.11. Skema Tipe Motif Perahu Ds6Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 146

xii Universitas Indonesia

DAFTAR FOTO

Foto 1.1. Atribut-atribut Perahu pada Motif Perahu dalam Seni Cadas,

Gua Kobori, P. Muna, Sulawesi Tenggara 14

Foto 2.1. Replika perahu suku Ngaju Dayak terbuat dari lateks berukuran

240 x 465 mm 25

Foto 2.2. Bentuk peti mati berupa perahu di Gua Liang Kain Hitam, Niah,

Sarawak, Malaysia 26

Foto 2.3. Bentuk peti mati berupa perahu di Kepulauan Kei 26 Foto 2.4. Motif Hias Perahu pada Kain Tampan berukuran 870 x 670 mm

dari Lampung 29

Foto 3.1. (1.1 1) Motif 1 Leang Sumpangbita 36

Foto 3.2. (2.1.1) Motif 1 Gua Metanduno 40

Foto 3.3. (2.1.2) Motif 2 Gua Metanduno 41

Foto 3.4. (2.1.3) Motif 3 Gua Metanduno 42

Foto 3.5. (2.1.4) Motif 4 Gua Metanduno 43

Foto 3.6. (2.1.5) Motif 5 Gua Metanduno 44

Foto 3.7. (2.1.6) Motif 6 Gua Metanduno 45

Foto 3.8. (2.1.7) Motif 7 Gua Metanduno 46

Foto 3.9. (2.2.1) Motif 1 Gua Kobori 47

Foto 3.10. (2.2.2) Motif 2 Gua Kobori 48

Foto 3.11. (2.2.3) Motif 3 Gua Kobori 49

Foto 3.12. (6.1.1) Motif 1 Ili Kerekere 79

Foto 3.13. (6.1.2) Motif 2 Ili Kerekere 80

Foto 3.14. (6.1.3) Motif 3 Ili Kerekere 81

Foto 3.15. (6.1.4) Motif 4 Ili Kerekere 82

Foto 3.16. (6.1.5) Motif 5 Ili Kerekere 83

Foto 3.17. (6.1.6) Motif 6 Ili Kerekere 84

Foto 3.18. (6.1.7) Motif 7 Ili Kerekere 85

Foto 3.19. (6.1.8) Motif 8 Ili Kerekere 86

Foto 3.20. (6.2.1) Motif 1 Lene Hara 87

Foto 3.21. (6.3.1) Motif 1 Kurus 88

Foto 3.22. (6.4.1) Motif 1 Lene Cece 89

Foto 3.23. (6.4.2) Motif 2 Lene Cece 90

Foto 3.24. (6.5.1) Motif 1 Lene Kici 91

Foto 3.25. (6.6.1) Motif 1 Sunu Taraleu 92

Foto 3.26. (6.6.2) Motif 2 Sunu Taraleu 93

Foto 3.27. (6.7.1) Motif 1 Tebing Tutuala 94

Foto 3.28. (6.7.2) Motif 2 Tebing Tutuala 95

Foto 3.29. (7.1.1) Motif 1 Gua Liang Kain Hitam 97 Foto 3.30. (7.1.2) Motif 2 Gua Liang Kain Hitam 98

Foto 3.31. (8.1.1) Motif 1 Gua Mardua 100

Foto 3.32. (8.1.2) Motif 2 Gua Mardua 101

Foto 3.33. (8.1.3) Motif 3 Gua Mardua 102

Foto 3.34. (8.1.4) Motif 4 Gua Mardua 103

Foto 3.35. (8.1.5) Motif 5 Gua Mardua 104

Foto 3.36. (8.1.6) Motif 6 Gua Mardua 105

xiii Universitas Indonesia

Foto 4.1. Contoh Perahu Lesung Tidak Berlinggi dan Tidak Bertiang yang dioperasikan dengan sikap mendayung berdiri yang mirip dengan motif 5.1.1.

xiv Universitas Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk Perahu Austronesia dengan Cadik Tunggal dan Layar Segitiga dari Satawal, Kepulauan Caroline 20 Gambar 2.2. Pengaruh yang saling menguntungkan pada bentuk tiang dan

layar perahu pada perahu Austronesia dan perahu bangsa Semit 21 Gambar 2.3. Jukung Sudur berasal dari abad 15-16 Masehi dari Kalimantan 23 Gambar 2.4. Sampan Sudur Itik dari Sumatera Utara abad 19 Masehi 24 Gambar 2.5. Motif Perahu pada Nekara Perunggu di Laos 28 Gambar 2.6. Bagian-bagian Perahu Tradisional di Indonesia 32 Gambar 3.1. (1.2.1) Motif 1 Leang Bulu Sipong 37 Gambar 3.2. (1.2.2) Motif 2 Leang Bulu Sipong 38

Gambar 3.3. (3.1.1) Motif 1 Watu weti 51

Gambar 3.4. (4.1.1) Motif 1 Tebing Dudumahan, Panil 4.i 53 Gambar 3.5. (4.1.2) Motif 2 Tebing Dudumahan, Panil 6.xi 54 Gambar 3.6. (4.1.3) Motif 3 Tebing Dudumahan, Panil 2.vi 55 Gambar 3.7. (4.1.4) Motif 4 Tebing Dudumahan, Panil 3.i 56

Gambar 3.8. (4.2.1) Motif 1 Ceruk Loh Vat 57

Gambar 3.9. (5.1.1) Motif 1 Risatot 59

Gambar 3.10. (5.2.1) Motif 1 Sosorra, Furir 60

Gambar 3.11. (5.2.2) Motif 2 Sosorra, Furir 61

Gambar 3.12. (5.2.3) Motif 3 Sosorra, Furir 62

Gambar 3.13. (5.2.4) Motif 4 Sosorra, Furir 63

Gambar 3.14. (5.2.5) Motif 5 Sosorra, Furir 64

Gambar 3.15. (5.2.6a dan 5.2.6b) Motif 6a dan Motif 6b Sosorra, Furir 65

Gambar 3.16. (5.2.7) Motif 7 Sosorra, Furir 66

Gambar 3.17. (5.2.8) Motif 8 Sosorra, Furir 67

Gambar 3.18. (5.3.1) Motif 1 Matutuo/Pulau Duduru 68 Gambar 3.19. (5.4.1) Motif 1 Auramo, Sungai Bedidi 69 Gambar 3.20. (5.4.2) Motif 2 Auramo, Sungai Bedidi 70 Gambar 3.21. (5.4.3a dan 5.4.3b) Motif 3a dan Motif 3b Auramo, Sungai

Bedidi 71

Gambar 3.22. (5.4.4a dan 5.4.4b) Motif 4a dan Motif 4b Auramo, Sungai

Bedidi 72

Gambar 3.23. (5.4.5) Motif 5 Auramo, Sungai Bedidi 74 Gambar 3.24. (5.5.1) Motif 1 Gua Siawachwa, Kokas 75 Gambar 3.25. (5.5.2) Motif 2 Gua Siawachwa, Kokas 76

Gambar 3.26. (5.6.1) Motif 1 Tanjung Abba 77

Gambar 4.1. Ilustrasi Bentuk Dasar pada Motif Perahu Seni Cadas di Indonesia 108 Gambar 4.2. Ilustrasi Tipe Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia 119 Gambar 4.3. Motif perahu pada nekara perunggu yang mirip dengan

motif perahu 4.1.1 pada seni cadas di Indonesia 149

xv Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Gambaran Data Motif Perahu dalam Seni Cadas di Indonesia 11 Tabel 3.1. Persebaran motif perahu pada seni cadas di Indonesia dan

sekitarnya 34 Tabel 4.1. Bentuk Dasar Perahu (Ds) Motif Perahu pada Seni Cadas di

Indonesia 111 Tabel 4.2. Bentuk Lambung Perahu (Lm) Motif Perahu pada Seni Cadas di

Indonesia 113 Tabel 4.3. Bentuk Linggi Perahu (Li) Motif Perahu pada Seni Cadas di

Indonesia 114

Tabel 4.4. Bentuk Kemudi Perahu (Ke) Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia 116

Tabel 4.5. Bentuk Tiang Layar Perahu (TL) Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia 117

Tabel 4.6. Bentuk Layar Perahu (Ly) Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia 118

Tabel 4.7. Tipe Motif Perahu Ds1Lm1 pada Seni Cadas di Indonesia 121

Tabel 4.8. Tipe Motif Perahu Ds1Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 126

Tabel 4.9. Tipe Motif Perahu Ds1Lm3 pada Seni Cadas di Indonesia 130

Tabel 4.10. Tipe Motif Perahu Ds2Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 134

Tabel 4.11. Tipe Motif Perahu Ds3Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 135

Tabel 4.12. Tipe Motif Perahu Ds4Lm1 pada Seni Cadas di Indonesia 137

Tabel 4.13. Tipe Motif Perahu Ds4Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 139

Tabel 4.14. Tipe Motif Perahu Ds4Lm3 pada Seni Cadas di Indonesia 141

Tabel 4.15. Tipe Motif Perahu Ds5Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 143

Tabel 4.16. Tipe Motif Perahu Ds6Lm2 pada Seni Cadas di Indonesia 145 Tabel 4.17. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Gaya Penggambaran pada

Kawasan Situs Seni Cadas di Indonesia 148 Tabel 4.18. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Teknologi Konstruksi

Perahu Papan pada Seni Cadas di Indonesia 153 Tabel 4.19. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Teknik Gerak Perahu pada

Seni Cadas di Indonesia 155

Tabel 4.20. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Kawasan Situs pada Seni

Cadas di Indonesia 158

Tabel 4.21. Hubungan Tipe Motif Perahu dengan Jenis Perairan pada Seni

Cadas di Indonesia 159

Tabel Lampiran, Tabulasi Analisis dan Penafsiran Penggambaran Motif

Perahu Pada Seni Cadas Di Indonesia 170

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian arkeologi berupaya untuk merekonstruksi kebudayaan manusia pada masa lampau dengan menggunakan tinggalan artefak sebagai datanya. Tinggalan hasil kebudayaan manusia yang berupa material artefak salah satunya adalah kesenian. Kesenian telah ada sejak masa prasejarah, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Seni pada awalnya timbul dari hasrat dan keinginan manusia mengaktualisasi dirinya terhadap alam sekitar. Seni juga dianggap sebagai informasi yang tersimpan mengenai kehidupan sehari-hari manusia masa lalu (Mithen, 1996: 170).

Seni sebagai salah satu dari tujuh unsur kebudayaan manusia yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1990: 203-204) memiliki keragaman bentuk, antara lain seni patung, seni tari, dan seni pertunjukan, termasuk di dalamnya seni cadas1. Seni cadas merupakan segala objek yang digambarkan, dipahatkan, atau digoreskan pada bidang dinding gua, dinding tebing karang, dan bongkahan batu (Whitley, 2005: 3-4; Prasetyo dan Yuniawati, 2004: 22).

Objek-objek yang digambarkan pada seni cadas berbentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif yang digambarkan antara lain motif manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan motif non-figuratif berupa bentuk geometris termasuk motif perahu (Arifin, 1997: 15; Ballard, 1988: 148-158). Teknik pembuatan seni cadas yang digunakan yaitu pahatan, goresan, dan lukisan. Teknik goresan atau pahatan dilakukan dengan cara menorehkan benda tajam ke permukaan dinding batuan secara langsung atau menggunakan alat pemukul dengan dipahatkan. Sementara itu teknik lukisan dikerjakan menggunakan bahan pigmen basah dengan hasil berupa lukisan dan pigmen kering untuk hasil berupa gambar. Bentuk objek yang digambar biasanya menggunakan teknik semprot, teknik kuas, dan teknik cap/stensil (Arifin, 1997: 15).

1

Pengertian seni cadas merujuk pada istilah rock art dalam bahasa Inggris. Pengertian istilah rock

art yang dikemukakan oleh beberapa peneliti adalah lukisan karang atau lukisan gua/ceruk yang

mengacu pada media penggambarannya. Pengertian seni cadas tersebut digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

2

Universitas Indonesia

Penggunaan warna yang umum adalah warna merah, putih, dan hitam. Namun, ada juga penggambaran lukisan dengan warna cokelat dan biru. Warna-warna tersebut merupakan unsur alam yang ada di sekitar lingkungan gua atau tebing karang yang digambarkan. Warna merah berasal dari mineral yang disebut hematit. Warna hitam berasal dari arang atau mineral mangan. Warna putih diduga berasal dari abu kayu atau dari bahan kapur, kerang, atau karang. Warna cokelat diduga berasal dari lumpur atau tanah dan warna biru berasal dari tumbuhan. Bahan warna tersebut dicampurkan dengan lemak binatang, getah, atau air sebagai perekat pada media penggambarannya (Kosasih, 1982: 17). Pada seni cadas, jika warna objeknya tumpang tindih, dapat berguna untuk menentukan kronologi relatif yang menghasilkan perkembangan gaya dari seni cadas2 (Arifin, 1997: 16).

Dalam penelitian seni cadas secara arkeologis, pada observasi lapangan berupa deskripsi, baik verbal maupun piktorial (penggambaran, stensil, dan fotografi) sangat rumit dan memerlukan penanganan khusus dibandingkan pada artefak lainnya. Kendala yang dihadapi dalam pendeskripsian seni cadas adalah keadaan gua dan tebing yang sering kali sulit dijangkau. Selain itu, objek seni cadas diterakan pada posisi yang cukup menyulitkan dalam perekamannya (Kosasih, 1999: 10). Terutama seni cadas pada tebing-tebing yang berada di tepi pantai dengan teraan objek pada ketinggian yang sulit dijangkau. Selain itu, keletakkan penggambaran objek pada ruangan gua juga menyulitkan dalam perekaman.

Salah satu objek dalam seni cadas di dunia, termasuk Indonesia, adalah penggambaran motif perahu. Perahu merupakan salah satu sarana transportasi yang penting bagi masyarakat Nusantara. Penggunaan perahu sebagai sarana transportasi air diduga sudah ada sejak masa penghunian gua di Nusantara yang tidak terlepas dari kebutuhan manusia pendukungnya, yaitu untuk menyesuaikan bentuk kehidupannya dengan alam yang ada. Geografi kepulauan di Nusantara

2 Misalnya, penelitian Röder yang memperkirakan adanya perbedaan waktu dalam

penggambaran antara lukisan perahu yang berwarna hitam dengan cap tangan yang berwarna merah. Ia melihat bahwa lukisan-lukisan yang berwarna merah merupakan lukisan yang paling tua, karena selalu berada di bawah lukisan warna hitam dan putih. Oleh karena itu, ia kemudian membuat kronologi relatif penggambaran seni cadas di teluk Berau dengan membedakan lukisan-lukisan tersebut ke dalam beberapa gaya (Röder 1938:87).

dan adanya sungai-sungai yang memisahkan daratan tersebut secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Perahu pada masa prasejarah mengambil bagian yang penting dalam menjaga hubungan antar komunitas yang berada di pulau-pulau. Hal ini berdasarkan atas tersebarnya tinggalan arkeologis masa prasejarah yang berhasil diteliti di kepulauan Indonesia, seperti sebaran beliung, kapak lonjong, gerabah, nekara perunggu, dan manik-manik. Namun demikian, tinggalan arkeologis perahu dari masa prasejarah di Nusantara masih sedikit temuannya.

Perahu pada masa prasejarah selain memiliki nilai fungsional, juga memiliki nilai yang penting dalam religi masyarakat di Nusantara. Perahu digambarkan dalam beragam media, antara lain motif perahu dalam kain tenun, nekara perunggu, dan seni cadas di Nusantara. Perahu-perahu yang digambarkan dalam berbagai media ini memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan religi (Röder 1959; Harrison 1959; Ballard 1988; Kosasih 1991; Lape et al. 2007: 238).

Dengan demikian, pengetahuan mengenai bentuk-bentuk motif perahu dalam seni cadas di Indonesia amat diperlukan untuk merekonstruksi unsur-unsur kebudayaan manusia pendukungnya di Nusantara. Selain itu, perahu perlu mendapatkan porsi penelitian yang lebih banyak guna merekonstruksi kebudayaan maritim di Nusantara. Dalam hal ini, akan dicoba melalui penelitian mengenai bentuk-bentuk motif perahu yang terekam dalam seni cadas di wilayah Indonesia dan sekitarnya.

1.2 Riwayat Penelitian Seni Cadas di Indonesia yang memiliki Tinggalan Motif Perahu

Penelitian mengenai seni cadas yang memuat penggambaran motif perahu di Indonesia, telah dimulai oleh para peneliti asing sejak abad ke-19 dan perkembangannya dilanjutkan oleh para peneliti Indonesia hingga saat ini. Para peneliti itu, antara lain H.R. van Heekeren, J. Röder, Th. Verhoeven, Antonio de Almeida, E.A. Kosasih, R.P. Soejono, A.S. Sumiati, Karina Arifin, Pindi Setiawan, Blasius Suprapta, C. Ballard, P. Delanghe, Sue O’Connor, Jean-Michel Chazine, dan R. Cecep Eka Permana.

4

Universitas Indonesia

Penelitian seni cadas di kawasan Maros Pangkep, Sulawesi Selatan pertama kali dilakukan oleh C.H.M. Heeren-Palm tahun 1950. Ia menemukan beberapa lukisan cap tangan di Gua Leang PattaE. Heekeren bersama dengan C.J.H. Franssen menemukan 29 motif cap-cap tangan (Heekeren 1958:30). Blasius Suprapta dalam tesis magisternya pada tahun 1996 meneliti mengenai pemaknaan motif-motif lukisan di wilayah Pangkep berdasarkan konteks keruangan di tiap gua. Sedangkan penelitian terbaru mengenai seni cadas terdapat dalam disertasi R. Cecep Eka Permana (2008) mengenai pola motif-motif cap tangan yang berada di Kawasan Maros Pangkep.

Penelitian seni cadas di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Desa Bolo, Kecamatan Raha, Kabupaten Raha. Penelitian ini dilakukan oleh Puslit Arkenas pada tahun 1977 dan tahun 1984 dengan penelitinya E.A Kosasih. Tinggalan seni cadas ditemukan di gua dan ceruk, yaitu Gua-Gua Kobori, Metanduno, Toko, Wabose, La Kolumba, Ceruk Lasabo A dan B, Tangga Ara, La Nsarofa, dan Ida Malangi. Dokumentasi mengenai lokasi, bentuk, dan ukuran lukisan-lukisan seni cadas cukup rinci, disertai dengan gambar-gambar, foto, dan tabel frekuensi lukisan, serta peta persebaran gua dan ceruk. Tinggalan seni cadas di Pulau Muna seluruhnya dilukis dengan menggunakan warna coklat ini selain menggambarkan motif perahu, juga menggambarkan motif lain seperti figur manusia yang sedang berburu, menari, dan berperang, serta penggambaran hewan yaitu babi, rusa, kuda, anjing, ayam, dan binatang melata seperti buaya, biawak, serta lipan (Kosasih 1982, 1995).

Penelitian seni cadas di Timor Leste dilakukan oleh antropolog Portugis yaitu Ruy Cinnati tahun 1962 dan Almeida tahun 1964 pada situs ceruk ataupun gua yaitu di Tutu Ala, Ili Kerekere, Lene Hara, dan Sunu Tareleu (Almeida, 1967: 69-73). Almeida mendeskripsikan secara rinci situs-situs tersebut dengan temuan motif manusia, perahu, ikan, matahari, bulan, lipan, kura-kura, rusa, dan lukisan geometris yang terdiri dari segi empat, garis lurus, dan belah ketupat. Warna yang digunakan yaitu warna merah, hitam, kuning, dan hijau.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh I. Glover tahun 1966 dan 1967 dengan menyebutkan secara sepintas mengenai seni cadas di daerah Tutuala dan menambahkan bahwa ada stensil tangan berwarna merah di langit-langit belakang

Gua Lie Siri di daerah dataran tinggi Baucau dengan melampirkan letak stensil tangan tersebut (Glover 1986: 89 dalam Arifin 1992: 14). Penelitian secara khusus mengenai motif perahu di wilayah Timor Leste ini dilakukan kembali oleh O’Connor pada tahun 2000 dan 2001. Pada penelitian ini ia mencatat bahwa jumlah tinggalan motif perahu sebanyak 18 buah gambar (Lape et al. 2007: 242).

Penelitian seni cadas di Nua Mbako, Flores Tengah dilakukan oleh Verhoeven tahun 1950—1960-an. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Heekeren tahun 1952. Wilayah Pulau Lomblen atau Lembata diteliti oleh Sumiati tahun 1984 dengan mendeskripsikan lukisan manusia dan perahu yang diterakan pada bongkahan batu, namun hanya motif manusia saja yang direkam dengan digambar sedangkan motif perahu hanya berupa deskripsi verbal saja (Sumiati, 1984).

Penelitian di Kepulauan Kei dilakukan oleh A. Langen tahun 1885, Jacobson tahun 1896, dan Ballard tahun 1988 (Ballard, 1988: 142). Ballard mendeskripsikan situs-situs yang memiliki tinggalan seni cadas pada tebing karang di wilayah Dudumahan. Ia membedakan motif berbentuk figuratif dan non-figuratif, penggambaran berupa motif perahu juga ditemukan, selain itu motif manusia dengan perisai, manusia jongkok dengan tangan ke atas atau bersikap kangkang, topeng, cap tangan, matahari, ikan, burung, binatang melata, dan motif geometris berupa garis-garis silang yang berbentuk seperti belah ketupat (Ballard, 1988: 146-152).

Penelitian di Pulau Seram mengenai seni cadas dilakukan oleh J. Röder (1938) di wilayah sepanjang pantai utara Teluk Seleman dan Sungai Tala. Bentuk seni cadas yang ditemukan berupa pahatan, goresan, dan lukisan. Motif yang digambarkan berupa manusia dengani perisai, cap tangan, kadal, burung, rusa, perahu, matahari, lingkaran, dan mata, warna yang digunakan yaitu warna merah dan warna putih (Heekeren 1972: 128-129).

Catatan mengenai seni cadas di Papua Barat dapat ditemukan dalam tulisan Johannes Keyts tahun 1678, Th. B. Leon tahun 1878, W.J. Cator tahun 1939, dan penelitian yang lebih serius dalam tulisan Röder tahun 1938, (Arifin, 1997: 1-7). Tichelman dan Gruyter tahun 1944 menerbitkan artikel panjang yang sebenarnya mengutip penelitian Röder tahun 1938 (Arifin, 1997: 1-7). Motif seni cadas yang digambarkan selain motif perahu, antara lain motif manusia, cap tangan dan kaki

6

Universitas Indonesia

manusia, ikan, burung, matahari, dan binatang melata, serta motif geometris berupa lingkaran, lingkaran konsentris, spiral, garis lengkung, garis silang, titik yang bersambung, dan swastika. Warna pada seni cadas di Papua Barat secara umum terdiri dari merah, hitam, dan putih (Röder 1959: 68-85). Penelitian terbaru, tahun 1996, dilakukan oleh Arifin dan Delanghe di Papua dengan hasil penelitian yang menambahkan dan menjelaskan kondisi terakhir tinggalan seni cadas tersebut atas dukungan dana dari UNESCO3 dengan wilayah eksplorasi situs yang lebih luas, yaitu wilayah antara Kokas dan Goras, Teluk Berau yang telah diteliti oleh Röder, wilayah Kaimana, dan Lembah Baliem (Arifin dan Delanghe, 2004).

Umumnya, penelitian seni cadas hanya berada di wilayah Indonesia bagian timur. Namun, dengan ditemukannya seni cadas di wilayah Kalimantan oleh Puslit Arkenas maupun Balai Arkeologi di Samarinda menunjukkan bahwa tinggalan seni cadas juga tidak hanya dominan di wilayah Indonesia Timur (Arifin dan Delanghe, 2004). Gambar pada seni cadas itu berupa ragam cap tangan, binatang, bentuk geometris, dan penggambaran perahu juga ada (Setiawan 1999). Motif perahu ditemukan di salah satu gua di kawasan Sangkulirang, Kalimantan Timur, yaitu di Gua Mardua dengan teknik lukisan berwarna hitam sebanyak 7 motif perahu.

Umur lukisan seni cadas di Indonesia belum dapat ditentukan secara pasti, tetapi Heekeren berpendapat bahwa lukisan gua di Sulawesi Selatan memiliki umur sekitar 4000 tahun yang lalu (Heekeren, 1952, 1972). Röder menjelaskan bahwa umur seni cadas di Papua Barat sekitar 1000 tahun yang lalu (Röder, 1959; Soejono, 1984). Sedangkan pertanggalan seni cadas di Kalimantan berumur ± 10.000 tahun (Chazine et al., 2001: 222).

1.3. Rumusan Masalah

Dalam seni cadas di Indonesia, motif perahu telah disinggung oleh para peneliti seni cadas terdahulu. Namun demikian, baru sebatas pada deskripsi dan penentuan makna mengenai motif perahu.

Perahu tidak mungkin terlepas dari fungsi utamanya sebagai sarana transportasi. Pada masa yang lalu, perahu memegang peranan penting bagi perpindahan sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain. Setelah beberapa generasi, dari perpindahan tempat tersebut, keyakinan mereka mengenai perahu mendapat fungsi/makna tambahan, selain dari hal yang aktual sebagai transportasi air. Fungsi/makna perahu juga berkaitan dengan keyakinan/religi mereka, yaitu sebagai alat transportasi arwah ke dunia yang lain.

Pada beberapa daerah di Nusantara, perahu juga digunakan sebagai peti mati yang diletakkan di gua-gua atau ceruk yang memiliki tinggalan seni cadas berupa motif perahu. Konsepsi perahu peti mati merupakan ungkapan yang mungkin dilatarbelakangi oleh migrasi atau perpindahan sekelompok orang dengan perahu (Tanudirjo, 1985: 3).

Sebagai salah satu transportasi air yang telah ada sejak dahulu, perahu diperkirakan merupakan alat migrasi orang Austronesia4 yang berlangsung sekitar ± 3000 dan 1000 SM sebagai masa ekspansi kelompok-kelompok Austronesia ke Nusantara (Bellwood, 2000: 446). Horridge (2006: 143) menambahkan bahwa migrasi kelompok-kelompok petutur Austronesia selama 3500 tahun tersebut berkemampuan membawa serta pengetahuan membuat api, membawa binatang seperti ayam dan anjing, bibit-bibit pertanian seperti biji-bijian, dan pengetahuan mengenai pelayaran menuju Nusantara hingga ke Pasifik. Selain itu mereka membawa pengetahuan mengenai teknik pembuatan pakaian dari kulit, seni mentato tubuh, pembuatan gerabah, dan domestikasi babi (Horridge, 2006: 144). Migrasi tersebut dilakukan dengan perahu yang sederhana hingga perahu bercadik dari Taiwan menuju Nusantara hingga ke Oseania. Pakar sejarah maritim Indonesia, A.B. Lapian, berpendapat bahwa bentuk dan teknologi perahu tradisional jarang menjadi minat penelitian. Ia menambahkan bahwa tinggalan perahu Austronesia mempunyai ciri khas yang terbuat dari satu batang kayu saja

4 Istilah Austronesia mengacu pada suatu rumpun bahasa yang tersebar luas di Tenggara dan

Timur Asia sampai ke Pasifik (Jacob, 2004: 33). Dari Madagaskar di barat hingga pulau Paskah di timur; dari Taiwan dan Mikronesia di utara hingga ke New Zealand di selatan, terdapat teori mengenai asal usul nenek moyang petutur Austronesia yaitu teori “Out of Taiwan” yang didukung oleh P. Bellwood dan R. Blust dan teori model Alternatif yaitu W. Meacham dan Solheim dan Terrell yang kemudian disintesiskan oleh S. Oppenheimer (Tanudirjo dan Simanjuntak, 2004: 11-32)

8

Universitas Indonesia

(single log boat) berupa kano yang memiliki cadik dan tinggalan perahu dengan ciri ini tersebar di Nusantara (Lapian, 1997: 28-31).

Data arkeologi yang berasal dari seni cadas dapat mendukung penelitian mengenai jejak budaya prasejarah di Nusantara, khususnya penggambaran motif perahu pada seni cadas di Indonesia. Perahu yang digambarkan pada seni cadas dalam laporan penelitian para arkeolog terdahulu yang tersebar di pulau-pulau di wilayah Indonesia jumlahnya tidak sedikit dan memiliki keragaman bentuk, warna, dan teknik penggambaran. Penggambaran motif perahu dalam seni cadas merupakan hal yang sangat wajar, karena dilihat dari konteks geografisnya, motif perahu yang digambarkan pada seni cadas relatif berdekatan dengan perairan.

Chippindale (2001: 259) menyatakan bahwa perubahan bentuk dari tiga dimensi ke dua dimensi itu berakibat pada hilangnya beberapa informasi seperti warna dan ukuran objek aslinya pada lukisan atau pahatan pada seni cadas. Dengan demikian, si pembuat lukisan dan pahatan berkonsentrasi untuk membuat karyanya agar dapat menghadirkan informasi esensial yang akan mengidentifikasikan objek yang ia gambar dan hal itu terlihat penting dengan menandai permukaan dua dimensi dengan bentuk yang merepresentasikan objeknya. Hal ini menjadi sangat luar biasa ketika sebuah keruwetan yang dipadukan dari bentuk tiga dimensi dikurangi dan mampu dikenali. Ia mencontohkan pada penggambaran bentuk muka figur manusia digambarkan dengan posisi menghadap ke muka (front view) atau ke samping (profile view) yang memiliki perbedaan penggambarannya (Chippindale 2001: 259). Motif perahu yang ada pada dinding gua, tebing karang, dan bongkahan batuan juga merupakan perubahan penggambaran bentuk tiga dimensi perahu menjadi bentuk motif dalam dua dimensi. Bagian-bagian dari sebuah perahu yang digambarkan pada motif perahu dalam seni cadas merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Karena situs-situs yang memiliki tinggalan motif perahu pada seni cadas tersebar merata di kepulauan Indonesia.

Pada penelitian terdahulu, belum pernah ada penjelasan mengenai proses identifikasi bentuk motif perahu dalam seni cadas di Indonesia. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat diajukan pertanyaan tentang bagaimana bentuk-bentuk motif perahu dalam seni cadas di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan arkeologi dalam bidang seni cadas yang berkaitan dengan tinggalan budaya maritim di Indonesia. Dengan mengidentifikasi penggambaran bentuk-bentuk motif perahu dalam seni cadas di Indonesia, diharapkan dapat diketahui atribut-atribut dasar pada penggambaran motif perahu tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui variasi bentuk motif perahu pada seni cadas di Indonesia dan sejauh mana tingkat pengetahuan dan teknologi yang terekam pada motif perahu seni cadas di Indonesia.

Selain itu diharapkan pula dapat diketahui motif-motif perahu dalam seni cadas yang mungkin berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pendukungnya.

1.5. Ruang lingkup dan Gambaran data

Seni cadas dalam lingkup penelitian ini bukan merupakan kajian mengenai seni semata. Melainkan kajian arkeologi terhadap tinggalan kesenian manusia berupa penggambaran motif perahu dalam seni cadas di Indonesia.

Wilayah Indonesia dalam penelitian seni cadas ini menggunakan wilayah budaya dan geografis Indonesia sebagai Nusantara, bukan merupakan wilayah politik dan administratif. Oleh sebab itu, penelitian ini mencakup tinggalan seni cadas yang terdapat di wilayah Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan, Pulau Muna di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Kei, Pulau Flores, dan Teluk Berau di Papua Barat yang merupakan situs-situs yang memiliki tinggalan seni cadas berupa motif perahu (Soejono 1984; Kosasih 1995). Penelitian seni cadas di wilayah Sangkulirang, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Pindi Setiawan juga menemukan motif perahu di Gua Mardua (Setiawan, 1999:14).

Selain itu, penelitian ini memasukkan kawasan Tutuala, Timor Leste yang memiliki unsur-unsur kebudayaan di Nusa Tenggara Timur, sebelum dan sesudah memisahkan diri dengan Indonesia. Gua Liang Kain Hitam, di Sarawak, Malaysia Timur, yang mempunyai tinggalan seni cadas juga, khususnya penggambaran perahu akan dimasukkan dalam penelitian ini, untuk melihat wilayah persebaran motif perahu pada seni cadas di Indonesia dan sekitarnya. Oleh karena itu, wilayah tersebut juga akan disertakan dalam penelitian ini (lihat Peta 1. hlm 10

10

Universitas Indonesia

dan Tabel 1. hlm 11). Dengan demikian, lingkup penelitian ini merupakan skala makro atau regional karena cakupan penelitian terdiri dari situs-situs seni cadas yang ada di Indonesia dan sekitarnya dengan kekhususan penelitian seni cadas pada tinggalan motif perahu.

Peta 1.1 Kawasan Situs yang terdapat Motif Perahu di Indonesia dan sekitarnya (diolah kembali dari http://www.indonesia-ok.com/images/petaindonesia_rel_2002.jpg,

diakses tanggal 17 November 2008).

Data utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah berupa deskripsi, gambar, dan foto motif perahu yang digambarkan pada dinding gua, dinding ceruk, bongkahan batu, dan tebing-tebing karang di Indonesia yang terdapat dalam berbagai laporan penelitian, artikel, dan buku-buku hasil penelitian seni cadas. Sedangkan literatur mengenai perahu tradisional di Nusantara digunakan sebagai data pendukung yang merupakan pembanding bentuk dan fungsi motif perahu yang digambarkan dan literatur mengenai sistem kepercayaan atau religi masyarakat yang berkaitan dengan perahu, di Nusantara, digunakan sebagai bahan tafsiran pemaknaan motif perahu dalam seni cadas. Kelengkapan dari data memudahkan penelitian ini, sehingga gambar atau foto dari motif yang dianggap perahu oleh peneliti terdahulu menjadi syarat utama sebagai data yang digunakan. Motif perahu yang digambarkan pada seni cadas merupakan bentuk kesenian dan

bukan merupakan gambar teknik perahu dengan ukuran yang detil yang digambarkan oleh pelukisnya.

Berikut ini adalah gambaran data situs, berdasarkan persebaran bentuk penggambaran motif perahu yang diterakan pada gua, ceruk, bongkahan batu, dan tebing karang di Indonesia, termasuk situs di daerah Tutuala, Timor Leste dan Gua Liang Kain Hitam di Sarawak, Malaysia.

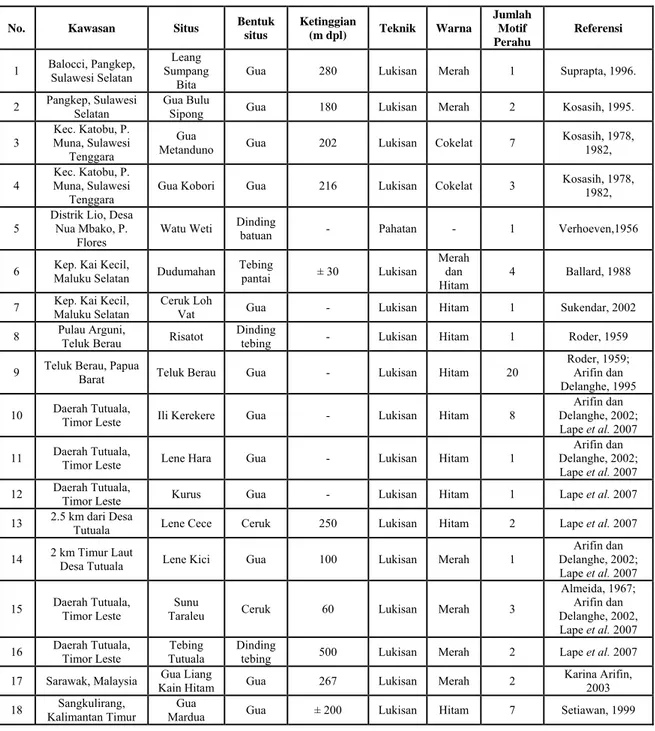

Tabel 1.1 Gambaran Data Motif Perahu dalam Seni Cadas di Indonesia (diolah kembali dari Arifin dan Delanghe, 2004).

No. Kawasan Situs Bentuk situs Ketinggian (m dpl) Teknik Warna Jumlah Motif Perahu Referensi

1 Balocci, Pangkep, Sulawesi Selatan Sumpang Leang Bita

Gua 280 Lukisan Merah 1 Suprapta, 1996. 2 Pangkep, Sulawesi Selatan Gua Bulu Sipong Gua 180 Lukisan Merah 2 Kosasih, 1995. 3 Muna, Sulawesi Kec. Katobu, P.

Tenggara

Gua

Metanduno Gua 202 Lukisan Cokelat 7 Kosasih, 1978, 1982, 4 Muna, Sulawesi Kec. Katobu, P.

Tenggara

Gua Kobori Gua 216 Lukisan Cokelat 3 Kosasih, 1978, 1982,

5

Distrik Lio, Desa Nua Mbako, P.

Flores

Watu Weti Dinding batuan - Pahatan - 1 Verhoeven,1956

6 Kep. Kai Kecil, Maluku Selatan Dudumahan Tebing pantai ± 30 Lukisan

Merah dan Hitam

4 Ballard, 1988 7 Kep. Kai Kecil, Maluku Selatan Ceruk Loh Vat Gua - Lukisan Hitam 1 Sukendar, 2002 8 Pulau Arguni, Teluk Berau Risatot Dinding tebing - Lukisan Hitam 1 Roder, 1959 9 Teluk Berau, Papua Barat Teluk Berau Gua - Lukisan Hitam 20

Roder, 1959; Arifin dan Delanghe, 1995 10 Daerah Tutuala, Timor Leste Ili Kerekere Gua - Lukisan Hitam 8

Arifin dan Delanghe, 2002; Lape et al. 2007 11 Daerah Tutuala, Timor Leste Lene Hara Gua - Lukisan Hitam 1

Arifin dan Delanghe, 2002; Lape et al. 2007 12 Daerah Tutuala, Timor Leste Kurus Gua - Lukisan Hitam 1 Lape et al. 2007 13 2.5 km dari Desa Tutuala Lene Cece Ceruk 250 Lukisan Hitam 2 Lape et al. 2007 14 2 km Timur Laut Desa Tutuala Lene Kici Gua 100 Lukisan Merah 1

Arifin dan Delanghe, 2002; Lape et al. 2007 15 Daerah Tutuala, Timor Leste Taraleu Sunu Ceruk 60 Lukisan Merah 3

Almeida, 1967; Arifin dan Delanghe, 2002, Lape et al. 2007 16 Daerah Tutuala, Timor Leste Tutuala Tebing Dinding tebing 500 Lukisan Merah 2 Lape et al. 2007 17 Sarawak, Malaysia Kain Hitam Gua Liang Gua 267 Lukisan Merah 2 Karina Arifin, 2003 18 Kalimantan Timur Sangkulirang, Mardua Gua Gua ± 200 Lukisan Hitam 7 Setiawan, 1999

12

Universitas Indonesia

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, sesuai dengan tiga tahapan dalam ilmu arkeologi, yaitu pengumpulan data (observation), pengolahan data (description), dan penafsiran data (explanation) (Deetz, 1967:8). Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber kepustakaan sebagai datanya.

Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang berkenaan dengan topik penelitian. Sumber kepustakaan yang dikumpulkan terbagi dua, yaitu mengacu pada penggambaran motif perahu dalam seni cadas dan sumber-sumber penelitian mengenai perahu tradisional. Sumber data yang dikumpulkan berupa deskripsi hasil-hasil penelitian, misalnya dalam Felsbilder und Vorgeschichte des MacCluer-Golfes West-Neuguinea oleh Roder (1959) dan Rock Art in West Papua oleh Karina Arifin dan Delanghe (2004). Data berupa foto dan gambar dari motif perahu pada seni cadas di Indonesia yang terdapat dalam berbagai hasil penelitian, antara lain penelitian E.A Kosasih (1978), Ballard (1988), O’Connor (2003), Pindi Setiawan (1999), dan tulisan-tulisan mengenai perahu tradisional di Nusantara seperti yang dilakukan oleh peneliti bahari yaitu A. Horridge (1981), J. Hornell (1928), W. Mahdi (1999), dan A.B Lapian (1997). Peta geografis Indonesia digunakan untuk menunjukkan distribusi persebaran motif perahu tersebut. Selain itu, kepustakaan mengenai kepercayaan yang berhubungan dengan perahu pada masyarakat di Nusantara yang akan membantu dalam penafsiran penggambaran motif perahu juga dikumpulkan, seperti Tanudirjo (1985), Ballard et al. (2003), dan Perry (1915).

Tahap kedua adalah proses pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan mendeskripsikan bentuk-bentuk yang dianggap motif perahu dalam seni cadas di Indonesia. Aspek-aspek yang diteliti mencakup teknik penggambaran, bentuk, dan motif yang diambil dari tipologi yang dibuat oleh L. Maynard untuk seni cadas di Australia (1977) hal ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dengan informasi yang memadai (Arifin, 1997). Dalam pendeskripsian yang pertama dilakukan adalah menguraikan teknik penggambaran yaitu apakah menggunakan teknik pahatan atau teknik lukisan. Teknik pahatan merupakan hasil

gesekan benda tajam pada permukaan batuan, torehan (engraved) menghasilkan pahatan menyudut seperti huruf v di permukaan batuan, dan tatahan (pecked)

menghasilkan pahatan yang menumpul seperti huruf u di permukaan dengan

secara langsung atau tidak. Sedangkan lukisan secara mekanis menghasilkan cap atau stensil, atau dengan pigmen basah berupa lukisan dan pigmen kering berupa gambar. Pada bentuk lukisan juga disebutkan warna yang digunakan (Arifin 1997: 15).

Uraian mengenai bentuk diamati dengan mendeskripsikan atribut-atribut perahu. Apakah dibuat dengan garis titik, garis bersambung, atau garis terputus. Apakah membentuk ruang tertutup berupa lingkaran, segiempat, atau absrak, apakah terdapat hiasan isian didalamnya, berupa titik-titik menyebar, garis-garis, atau berupa daerah isian penuh yang seluruhnya tertutup pigmen berwarna (Arifin 1997: 15).

Selanjutnya identifikasi dilakukan dengan sudut pandang motif perahu dari tampak samping (profil), pengamatan dengan menunjukkan bagian-bagian atau atribut sebuah perahu dari bagian bawah hingga bagian atas perahu yaitu dasar perahu, lambung perahu, linggi, kemudi, tiang perahu, dan layar perahu (Ardiati 2004). Identifikasi juga dilakukan pada komponen atribut tambahan pada perahu yang digambarkan bersama motif perahu pada seni cadas yaitu struktur, tongkat, motif ikan, lingkaran, senjata, alat tabuhan, dan motif manusia yang ikut digambarkan untuk mendapatkan penafsiran motif perahu yang lebih akurat. Struktur pada penggambaran motif perahu pada seni cadas terdapat dua bentuk, yaitu tiang menara dan tempat berteduh atau gubuk di atas lambung perahu.

Motif yang diteliti sudah tentu motif non-figuratif yang diperkirakan berupa penggambaran motif perahu. Motif adalah penamaan bentuk penggambaran pada seni cadas yang telah diidentifikasi secara objektif oleh peneliti sebelumnya. Maynard (1977: 396-397) membedakan motif dalam dua penamaan yaitu motif figuratif dan non-figuratif. Bentuk motif figuratif adalah manusia, binatang, dan tumbuhan. Sedangkan yang termasuk motif non-figuratif adalah bentuk geometris termasuk motif perahu, namun dalam pendeskripsiannya, motif non-figuratif sering terjadi kesulitan, karena bentuk yang dideskripsikan bervariasi dan seringkali istilah yang digunakan membingungkan atau tidak menjelaskan secara

14

Universitas Indonesia

jelas bentuk motif yang sebenarnya, sehingga dibuat termonologi atau standar istilah dalam penamaan motif non-figuratif seperti pada bentuk lingkaran, oval, segiempat, kisi-kisi, dan lain sebagainya (Arifin, 1997: 15).

Sedangkan untuk ukuran dan karakter yang merupakan bagian dari tipologi L. Maynard tidak dimasukkan dalam metode ini, mengingat sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pendeskripsian dilakukan terhadap gambar dan foto, bukan pada motif perahu yang ada di situsnya langsung (non-primary recording).

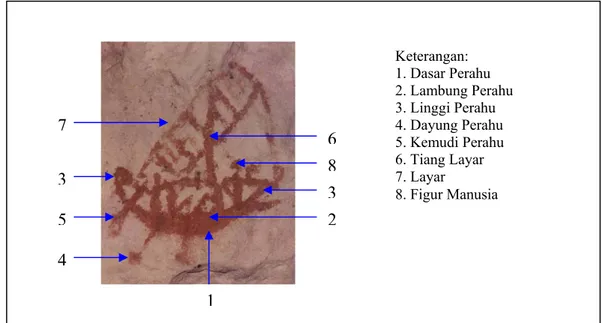

Foto 1.1. Atribut-atribut Perahu pada Motif Perahu dalam Seni Cadas, contoh pada Situs Gua Kobori, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara (Sumber foto: Aksa 1991)

Selanjutnya dilakukan analisis mengenai bentuk-bentuk atribut perahu dari bagian dasar hingga bagian layar perahu. Tipologi berguna untuk mengetahui variasi bentuk gambar motif perahu pada seni cadas di Indonesia. Tipologi dilakukan berdasarkan hubungan antara bentuk dasar perahu dengan bentuk lambung perahu, karena kedua unsur tersebut yang menentukan tipe perahu. Selanjutnya ditentukan penggambaran atribut linggi sebagai subtipe perahu, sedangkan subsubtipe/varian berdasarkan gabungan dari bagian kemudi, tiang perahu, dan layar perahu (penjelasan pada Bab 4, hlm 107). Pembagian tipe motif perahu pada seni cadas di Indonesia belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tipologi perahu yang digunakan merupakan tipologi bentuk

2 1 4 5 3 3 8 6 7 Keterangan: 1. Dasar Perahu 2. Lambung Perahu 3. Linggi Perahu 4. Dayung Perahu 5. Kemudi Perahu 6. Tiang Layar 7. Layar 8. Figur Manusia

motif perahu pada seni cadas yang dapat diperbaiki kemudian oleh peneliti selanjutnya.

Mengingat seni cadas merupakan bagian dari kebudayaan, maka selanjutnya motif perahu yang digambarkan dalam seni cadas dapat pula ditafsirkan melalui analogi dengan bentuk perahu tradisional di Indonesia. Pada penafsiran yaitu melihat hubungan tipe motif perahu dengan gaya penggambaran, hubungan tipe motif perahu dengan teknologi konstruksi perahu, hubungan tipe motif perahu dengan teknik gerak perahu, hubungan tipe motif perahu dengan kawasan, dan hubungan tipe motif perahu dengan jenis perairan pada kawasan situs seni cadas. Sehingga diketahui perkembangan bentuk gambar motif perahu pada seni cadas di Indonesia.

Tahap yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian. Hasil yang ingin dicapai yaitu mengetahui variasi bentuk motif perahu yang digambarkan pada kawasan seni cadas di Indonesia. Dalam penafsiran penggambaran motif perahu di Indonesia diharapkan juga dapat diketahui adanya hubungan motif perahu dengan jenis perairan sebagai gambaran tingkat pengetahuan dan teknologi perahu masyarakat pendukungnya.

1.7. Sistematisasi Penulisan

Bab 1 (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang, riwayat penelitian seni cadas, permasalahan, tujuan, ruang lingkup dan gambaran data motif perahu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 (Tinjauan Pustaka Mengenai Perahu Tradisional Nusantara) meliputi tinggalan arkelogis perahu tradisional, tinggalan motif perahu pada bentuk media selain seni cadas, pengetahuan jenis perahu berdasarkan teknik pembuatan, serta taksonomi perahu yang akan digunakan dalam mengidentifikasi motif perahu pada seni cadas di Indonesia.

Bab 3 (Deskripsi Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia) merupakan identifikasi motif perahu pada seni cadas di Indonesia berdasarkan atribut-atribut perahu tradisional yang tergambarkan.

Bab 4 (Analisis dan Penafsiran Penggambaran Motif Perahu pada Seni Cadas di Indonesia) merupakan tahapan mengenai analisis dan penafsiran. Pada tahap

16

Universitas Indonesia

analisis dilakukan klasifikasi dengan membuat tipologi bentuk-bentuk gambar motif perahu dibedakan ke dalam 6 tipe dasar perahu yang dihubungkan dengan 3 bentuk lambung perahu. Selanjutnya pada penafsiran yaitu melihat hubungan tipe motif perahu dengan gaya pengambaran, hubungan tipe motif perahu dengan teknologi konstruksi perahu, hubungan tipe motif perahu dengan teknik gerak perahu, hubungan tipe motif perahu dengan kawasan, dan hubungan tipe motif perahu dengan jenis perairan pada kawasan situs seni cadas. Sehingga diketahui perkembangan bentuk gambar motif perahu pada seni cadas di Indonesia.

Bab 5 (Penutup), pada bab ini berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan diuraikan dengan menjelaskan mengenai variasi bentuk motif perahu pada seni cadas di Indonesia dan motif perahu yang berkaitan dengan religi. Selain itu, mengungkapkan tingkat pengetahuan dan teknologi perahu pada seni cadas di Indonesia. Saran pada skripsi ini yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan data primer langsung dan mengkaji motif perahu menggunakan analisis kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penggambaran motif perahu pada seni cadas di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERAHU TRADISIONAL NUSANTARA

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang jelas mengenai motif perahu pada seni cadas di Indonesia diperlukan pendalaman materi atau tinjauan pustaka mengenai perahu di Nusantara. Sumber kepustakaan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai artikel dan buku mengenai segala aspek yang berkaitan dengan perahu tradisional di Nusantara.

2.1. Sejarah Awal Perahu di Nusantara

Perahu merupakan salah satu hasil budaya bahari yang sejak masa prasejarah telah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di dunia termasuk Nusantara. Perahu selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai alat transportasi air, untuk berkomunikasi antar masyarakat, perdagangan, dan sarana mencari ikan, perahu juga berkaitan erat dengan religi masyarakat pendukungnya yang mendiami pulau-pulau di Nusantara.

Penelitian F.L. Dunn dan D.F. Dunn (1977: 22) mengemukakan bahwa antara 20.000 sampai 18.000 tahun lalu teknologi pelayaran di wilayah Asia Tenggara masih sangat terbatas. Aktivitas pelayaran di laut terbuka belum berjalan, kemungkinan baru tahap penggunaan rakit dengan eksploitasi jenis kerang-kerangan di wilayah perairan dangkal seperti rawa-rawa dan hutan bakau yang dipengaruhi pasang surut air laut. Kemudian sekitar 9000 tahun lalu mulai dikenal adanya perahu yang penggunaannya bersama rakit dengan wilayah eksploitasinya berupa rawa-rawa dan pelayaran terbatas di perairan terbuka. Eksploitasi wilayah baru dilakukan dengan bertambahnya pengetahuan keahlian berperahu. Selanjutnya sekitar 5000 tahun yang lalu diperkirakan telah ada eksploitasi wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan penguasaan navigasi laut dan teknologi perahu yang semakin berkembang. Penggunaan cadik maupun layar sederhana berupa anyaman dari dedaunan meningkatkan luas wilayah eksploitasi dengan daya jelajah yang cukup jauh dari pantai (Dunn dan Dunn, 1977: 22-24).

18

Universitas Indonesia

Selain itu diperkirakan pelayaran dianggap lebih berkembang sejak awal Holosen, penggunaan kayu gelondongan, ikatan kulit kayu atau buluh, kayu yang dilubangi berupa kano dan jenis rakit dari bakau atau bambu merupakan alat-alat pelayaran pada kala itu. Perkembangan teknologi pelayaran disebabkan karena faktor kondisi permukaan air laut yang meninggi mencapai 130 meter pada kurun 15.000 hingga 8.000 tahun yang lalu. Terbentuknya pulau-pulau di Nusantara yang menciptakan garis pantai yang lebih panjang dan sumber daya alam yang melimpah serta iklim yang lebih stabil meningkatkan pertambahan populasi yang berdampak pada kemajuan budaya termasuk eksploitasi sumber daya laut. Isolasi geografi pulau-pulau di Nusantara oleh alam ditanggapi oleh manusia dengan mengembangkan teknologi pelayaran untuk melakukan kontak atau migrasi antar pulau-pulau (Simanjuntak 2001: 667).

Horridge (2006: 143) menduga penggunaan rakit dari bambu telah ada sejak 50.000 tahun lalu yang digunakan oleh manusia untuk bermigrasi dari Dataran Sunda ke Dataran Sahul, ketika muka laut lebih rendah daripada sekarang dan jarak antar daratan lebih pendek pada masa glasial. Selain itu rakit bambu mudah dibuat dan dapat dikerjakan dengan alat batu yang sederhana. Sebaran rakit bambu sampai sekarang masih terdapat di Indonesia, Melanesia, hingga ke Fiji. Kemungkinan manusia pertama kali menggunakan rakit bambu menuju Australia dan selanjutnya menggunakan perahu lesung. Penggunaan kayu dan bambu sebagai rakit telah digunakan sebelum datangnya teknologi perahu petutur Austronesia.

Terdapat hubungan antara perahu Austronesia dan perahu yang berkembang di Lautan Hindia sekitar 5000 tahun lalu yang bercirikan teknologi berbentuk perahu lesung dengan penambahan komponen berupa papan di atas dinding lambung perahu lesung dan perahu papan yang digabungkan menggunakan tali (sewn-plank) yang tersebar di Nusantara. Ciri ini juga terlihat pada perahu-perahu di Mesir, Lembah Sungai Indus dan Mesopotamia. Selain itu bentuk tiang, teknik pasak, bentuk ujung kemudi pipih segiempat, dan bentuk layar trapesium berkembang sekitar 2000 tahun lalu pada jaringan perdagangan di selat Malaka. Namun pengaruh dari teknologi yang berkembang di lautan Hindia pada teknologi perahu Austronesia ini oleh Horridge (2006:145-147) dianggap kurang tepat

karena kelompok-kelompok petutur Austronesia meninggalkan wilayah Asia Daratan jauh sebelum mendapat pengaruh dari teknologi perahu yang berkembang di Lautan Hindia atau bahkan dari Mesir. Ia menunjukkan bahwa perahu-perahu Ausronesia telah berkembang dengan menggunakan bentuk layar segitiga sejak sekitar 200 tahun sebelum Masehi, teknologi layar segitiga ini baru berkembang di Lautan Hindia pada sekitar 200 tahun Setelah Masehi hingga seribu tahun kemudian diadopsi oleh para pelaut Portugis. Rute perdagangan dari Vietnam menuju kawasan timur Nusantara sekitar 200 SM yang ditunjukkan oleh persebaran nekara perunggu yang merupakan salah satu artefak dari budaya Dongson yang mengikuti pergerakan musim angin monsoons di laut Cina Selatan dan laut Jawa. Diperkirakan cengkih dan kayu manis merupakan komoditas perdagangan yang dibawa oleh para pelaut petutur Austronesia menuju India dan Srilangka, dan mungkin menuju pantai timur Afrika dengan menggunakan perahu bercadik. Mereka meninggalkan jejak dengan pengaruh berupa desain perahu, teknik pembuatan perahu, cadik, teknik menangkap ikan, dan sebagainya pada bukti literatur di Yunani (Christie, 1957 dalam Horridge 2006: 146). Hal ini didukung oleh Hornel (1928: 1-4) bahwa bentuk perahu di Victoria Nyanza, Uganda pada Suku Bantu di Afrika Timur mirip dengan bentuk perahu yang berada di Indonesia, dengan contoh perahu yang berasal dari Madura yaitu bercirikan adanya tambahan papan pada dinding lambung dengan teknik ikat dan terdapat dekorasi pada ujung haluan perahu. Selain itu juga didukung oleh data lingusitik mengenai istilah-istilah perahu (Adelaar 2005) berdasarkan hasil penelitian tahun 1951 pada kelompok petutur Austronesia dari Nusantara di Madagaskar.

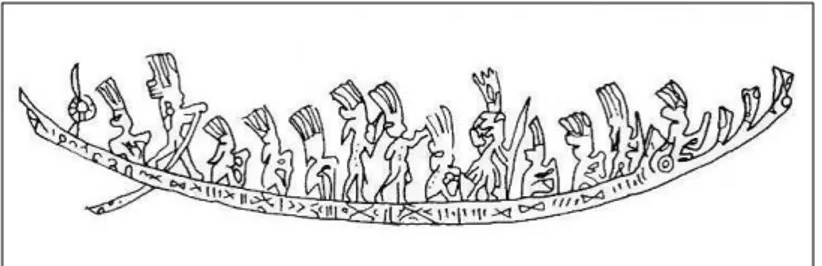

Perahu Austronesia awal tidak memakai cadik, perahu ini digunakan sebagai perahu penangkap ikan yang ulung, dan terutama sebagai perahu perang dengan konstruksi satu lambung. Bentuk perahu ini masih terdapat pada perahu naga di Asia, bentuk kano pada suku Asmat, dan tergambarkan pada motif perahu pada nekara perunggu (Horridge 2006: 147). Perahu Austronesia pada perkembangannya memiliki ciri yang unik yaitu bentuk layar segitiga dan bercadik tunggal. Bentuk cadik berupa batang bambu yang dihubungkan dengan penghubung yang melintang di atas lambung perahu, sedangkan bentuk layar

20

Universitas Indonesia

segitiga dikembangkan dengan batangan bambu yang ditopang oleh tiang layar yang miring (Horridge 2006:149).

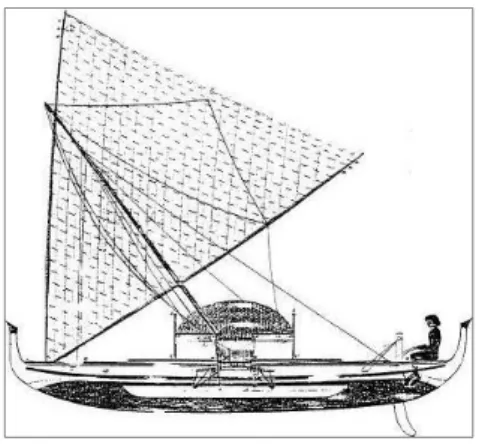

Gambar 2.1. Bentuk Perahu Austronesia dengan Cadik Tunggal dan Layar Segitiga dari Satawal, Kepulauan Caroline (Sumber: Horridge, 2006: 149).

Pada komunitas petutur Austronesia, sarana transportasi mereka memiliki ciri khas yaitu pada desain bentuk perahu masing-masing komunitas yang diturunkan berdasarkan tradisi dari nenek moyang mereka. Penerus mereka belajar untuk melanjutkan tradisi pembuatan perahu tanpa kecacatan karena mereka yakin jika kesalahan tersebut terjadi akan berakibat fatal dan berbahaya pada saat digunakan mengarungi lautan. Konstruksi perahu yang cenderung konservatif dan berakibat pada teknik pembuatan perahu bertahan hingga seribu tahun yang diturunkan pada generasi-generasi di bawahnya (Horridge 2006: 150).

Keberadaan perahu merupakan bagian dari transportasi air yang digunakan untuk migrasi penduduk yang bertambah populasinya dan penyebaran bahasa di Nusantara hingga ke Pasifik. Migrasi penutur bahasa Austronesia selama kurang dari 3.500 tahun merupakan proses yang sangat cepat yang tentunya didukung oleh penguasaan teknologi pelayaran (Koestoro, 1999).

Berdasarkan hasil penelitian W. Mahdi (1999: 145-148) sarana transportasi air paling awal pada masyarakat penutur Austronesia di Nusantara adalah rakit-rakit bambu yang selanjutnya berkembang dari gabungan balok-balok kayu yang diikat. Balok-balok kayu kadang diceruk bagian dalamnya sehingga mirip kano. Rakit dari balok kayu lalu berkembang menjadi perahu berlunas ganda (double canoe) atau katamaran. Selanjutnya dari perahu berlunas ganda berkembang

menjadi perahu bercadik tunggal dan hingga pada akhirnya perahu bercadik ganda.

Mahdi (1999) mengemukakan bahwa hubungan pelayaran jarak jauh perahu-perahu Austronesia dengan perahu dari bangsa Semit di lautan Hindia diperkirakan telah terjadi antara 1000 dan 600 SM. Hal ini berdasarkan data tertulis Kitab Suci mengenai perjalanan pelaut dari bangsa Phoenic untuk membantu ekspedisi pelayaran Raja Sulaiman ke tanah Ophir (Kings 9: 26-28; Chron 8: 17-18 dalam Mahdi 1999: 153) dan terekam juga dalam Ioudaikes Archaiologias yang merupakan tulisan orang Yahudi yaitu Flavius Joshephus tahun 93 Masehi yang menyebutkan tujuan perjalanan ekspedisi tersebut ke tanah Sopheir (Thackeray dan Marcus 1966: 658-660 dalam Mahdi 1999: 153). Terdapat asumsi dari literatur yang lebih kemudian bahwa tujuan ekspedisi ke arah timur itu adalah wilayah Semenanjung Malaya atau wilayah daratan Sumatera yang dianggap sebagai Suvarnabhumi (tanah emas). Sedangkan pada literatur yang lebih tua bahwa pelayaran hanya sampai pada daerah Sopara tidak jauh dari Baroch (Baygaza) (Mahdi 1999: 153-155).

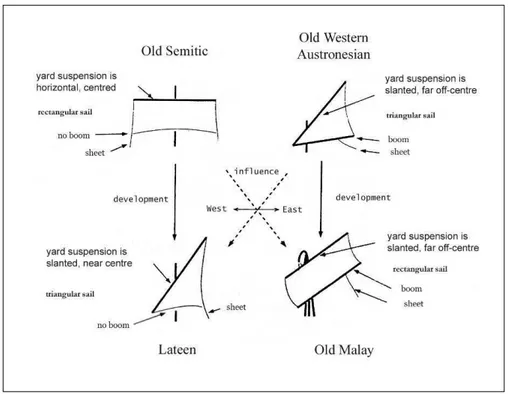

Gambar 2.2. Pengaruh yang saling menguntungkan pada bentuk tiang dan layar perahu pada perahu Austronesia dan perahu bangsa Semit (Sumber: Mahdi, 1999:158)

22

Universitas Indonesia

Pada gambar 2.2. terlihat adanya hubungan yang saling menguntungkan antara dua teknologi yang berkembang pada komunitas petutur Austronesia di Nusantara dan para pelaut Semit di wilayah perairan Selat Malaka, Laut Merah, dan Teluk Persia, yaitu bentuk layar dan sistem tali temali. Bentuk layar pada perahu bangsa Semit, seperti yang terekam dalam sejarah Mesir Kuna dan Laut Tengah, adalah segiempat yang dipasang di tengah tiang perahu secara simetris dan tidak memakai kayu atau bambu pengikat layar. Sedangkan bentuk layar perahu Ausronesia umumnya bervariasi, namun ciri khasnya berbentuk segitiga dengan pengikat kayu atau bambu pada ujung-ujung layarnya dan layar dipasang tidak simetris pada tiang perahu. Pengaruh dari kedua teknologi perahu tersebut pada perahu bangsa Latin yaitu bentuk layar perahu segitiga yang dipasang lebih dekat ke tengah tiang layar yang merupakan pengaruh dari bentuk layar Austronesia, namun bentuk layar pada perahu ini tidak memiliki batas bawah pada layarnya yang merupakan perkembangan dari bentuk layar bangsa Semit. Sedangkan bentuk layar pada perahu bangsa Melayu awal yaitu berbentuk layar segiempat dengan digantung miring pada tiang layar namun tidak simetris di tengah tiang layar. Bentuk layar segiempat mendapat pengaruh dari bangsa Semit dengan tetap mempertahankan batangan kayu atau bambu sebagai batas bawah layar yang merupakan perkembangan dari perahu Austronesia awal (Mahdi, 1999: 157-159).

Selain itu bentuk pelayaran jarak jauh perahu-perahu Austronesia menggunakan cadik atau tanpa cadik. Bentuk perahu tanpa cadik yang berukuran lebih besar terbuat dari konstruksi lambung papan sedangkan perahu bercadik umumnya berkonstruksi perahu lesung, tetapi bentuk konstruksi papan juga digunakan. Persebaran perahu bercadik ganda maupun bercadik tunggal sangat luas di Nusantara hingga sekarang.

2.2. Temuan Arkeologis Tinggalan Perahu Tradisional di Indonesia

Temuan arkeologis mengenai jejak perahu lesung tertua, yaitu sekitar 8000 BP ditemukan di Kuahuqiao, wilayah Sungai Yangzse, China. Temuan ini berasosiasi dengan sisa rotan atau bambu yang diperkirakan bagian dari layar atau bagian atap sebuah kano (Jiang dan Liu 2005 dalam Lape et al. 2007: 239).

Sedangkan temuan tinggalan perahu tertua di Eropa ditemukan di Pesse, Belanda yang diperkirakan sekitar ± 6.315 SM berdasarkan pertanggalan radio karbon.

Bukti tertua tinggalan arkeologis di Asia Tenggara mengenai sisa perahu ditemukan di wilayah Kuala Pontian, pantai timur Pahang, Malaysia berupa tiga keping papan, sebuah sisa lunas, dan beberapa gading-gading yang berasosiasi dengan sisa guci yang mirip dengan temuan di Oc-eo, Vietnam Selatan (Utomo, 2007: 24). Berdasarkan pertanggalan radio karbon diperkirakan berasal dari sekitar abad 3-5 Masehi (Booth 1984: 189-204 dalam Utomo, 2007: 24).

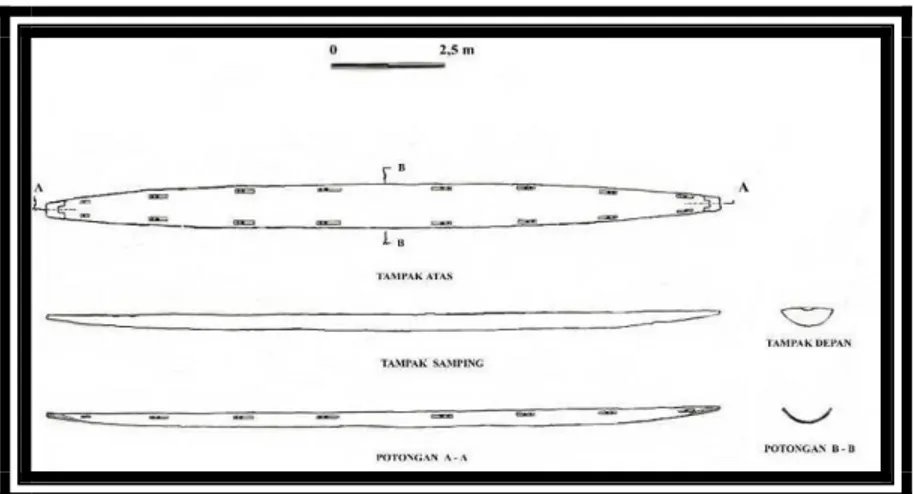

Gambar 2.3. Jukung Sudur berasal dari abad 15-16 Masehi dari Kalimantan (Sumber: Utomo, 2007).

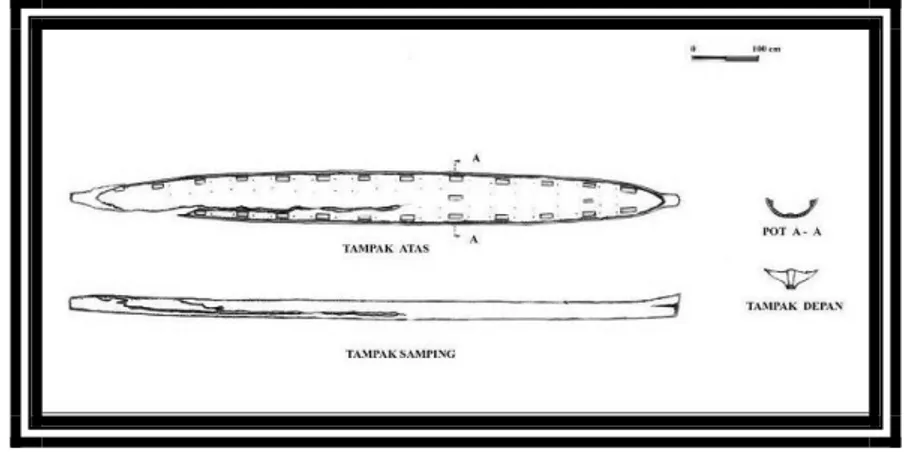

Berdasarkan penelitian arkeologis tinggalan perahu lesung dengan pertanggalan yang paling tua belum ditemukan di Indonesia. Temuan perahu lesung berasal dari abad ke 15-16 Masehi ditemukan di tepi Sungai Tarasi, Desa Kaludan Besar, Amuntai Tengah, Kalimantan Selatan berupa Jukung Sudur yang sekarang berada di Museum Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan (Utomo, 2007: 55-56). Perahu yang ditemukan berukuran panjangnya dengan lebar 115 cm dan kedalamannya 32 cm, yang diperkirakan dapat memuat 30 orang (Utomo, 2007: 51). Berdasarkan jejak pada badan perahu, alat yang digunakan yaitu belayung atau belincung. Pada bagian badan perahu terdapat delapan buah tonjolan berbentuk persegi panjang yang dipahatkan langsung pada batang perahu

25

Universitas Indonesia

lagi. Masing-masing keping papan panjang maksimumnya 250 cm dengan lebar antara 20 hingga 30 cm dan ketebalannya 5 cm. Terdapat tambuko dan lubang-lubang untuk memasukkan tali dan pasak untuk menyatukan papan-papan pembentuk badan perahu dengan gading-gading (Utomo, 2007: 70).

Temuan jenis perahu papan lainnya terdapat di situs-situs Paya Pasir, Sumatera Utara; Bukit Jakas, Riau; Ujung Plancu, Jambi; Karanganyar, Sambirejo, Tulung Selapan, Tanjung Jambu, Sumatera Selatan; Tanjung Pandan, Bangka Belitung; dan Pasucinan, Jawa Timur (Utomo, 2007: 64-74)

2.3. Perahu sebagai Peti Mati di Indonesia

Perahu mempunyai makna religius bagi sebagian masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Ballard et all, 2003: 392-393; Utomo, 2007: 27-28; Szabo et all, 2008: 163-165). Berkaitan dengan penguburan, perahu digunakan sebagai wadah kubur pada beberapa suku di Indonesia. Misalnya suku Dayak Ngaju yang menempatkan si mati pada perahu peti mati, yang bermakna bahwa orang yang telah mati akan berpindah menuju alam arwah dengan menggunakan perahu sebagai wahananya. Suku Dayak Ngaju mempunyai dua istilah bagi perahu peti mati tersebut, yaitu banawa tingang (perahu bangau) dan banawa bulan (perahu ular air) (Utomo 2007: 28).

Foto 2.1. Replika perahu suku Ngaju Dayak terbuat dari lateks berukuran 240 x 465 mm

(Foto diambil dari buku Art of Southeast Asia, 2004: 50)

Perahu yang digunakan oleh orang Dayak Ngaju tidak hanya sebagai peti mati saja, namun perahu juga digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari (Perry, 1915: 142).

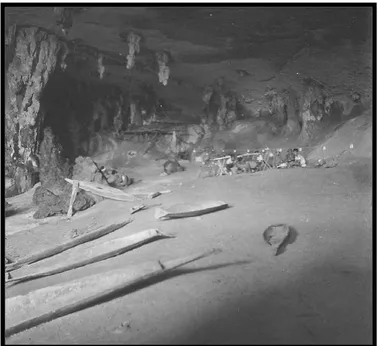

Pada situs-situs gua prasejarah di Asia Tenggara sering ditemukan bentuk-bentuk peti mati berupa perahu. Tinggalan bentuk-bentuk perahu peti mati tersebut masih dapat ditemukan di Gua Liang Kain Hitam, Niah, Sarawak, Malaysia (Harrison, 1958 dalam Szabo et al., 2008). Selain itu ditemukan juga di Kepulauan Kei (Sukendar 2002: 182).

Foto 2.2. Bentuk peti mati berupa perahu di Gua Liang Kain Hitam, Niah, Sarawak, Malaysia (Sumber: Szabo, 2008: 151)

Foto 2.3. Bentuk peti mati berupa perahu di Kepulauan Kei (Sumber: Sukendar, 2002: 182)

Contoh lain dari penggunaan peti mati berbentuk perahu yaitu yang digunakan oleh orang Galera, Halmahera. Tradisi mereka menyatakan bahwa

27

Universitas Indonesia

nenek moyangnya berasal dari arah barat laut seberang lautan. Ketika tanah orang meninggal dipisahkan oleh perairan, maka perahu digunakan untuk perjalanan tersebut, dan perahu telah lama bertahan sebagai alat transportasi perairan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas menganggap asal nenek moyang mereka dari seberang lautan, sehingga ketika anggota masyarakatnya meninggal perahu digunakan sebagai simbol kendaraan arwah yang meninggal menuju dunia arwah (Perry, 1915: 143).

Pada komunitas Austronesia, perahu memiliki bentuk yang bervariasi yang digunakan dalam konteks kematian. Peti mati berbentuk perahu ada yang dipahat dari kayu atau bongkahan batuan, dan bentuk motif perahu juga digambarkan pada kain dari kulit kayu, dan kayu yang disimpan pada situs penguburan. Praktek penguburan pada perahu sebagai peti mati juga ditemukan di Semenanjung Malaysia di sebelah barat, Filipina di sebelah utara, dan kepulauan Solomon di sebelah timur (Ballard et al, 2003: 393).

2.4. Motif Perahu pada Nekara Perunggu di Indonesia.

Di Asia Tenggara, logam mulai dikenal sekitar 3000-2000 Sebelum Masehi. Nekara perunggu (kettledrum) merupakan salah satu warisan budaya logam yang merupakan komoditas perdagangan pada masa perundagian yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia (Soejono 1984: 245).

Laporan pertama mengenai nekara perunggu yaitu pada tulisan tahun 1905 “D’Amboinsche Rariteitenkamer” yang dibuat oleh G.E. Rumphius sekitar tahun 1704 mengenai nekara di Pejeng, Bali. Tahun 1884, A.B Meyer dalam publikasinya menyebutkan temuan nekara di Jawa, Salayar, Luang, Roti, dan Leti. Meyer bersama dengan W. Fox tahun 1897 menerbitkan buku berjudul “Bronzepauken aus Sudost Asien” yang merupakan hasil studi perbandingan nekara-nekara perunggu di Asia Tenggara, mereka berpendapat bahwa nekara perunggu dibuat di Khmer dan kemudian disebarkan ke seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tahun 1902 F. Heger menerbitkan sebuah karangan berjudul “Alte Metalltrommeln aus Sudost Asien” mengenai klasifikasi morfologis seluruh nekara perunggu di Asia Tenggara (Soejono, 1984: 245).