KAJIAN POTENSI MAKROZOOBENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR

PENCEMARAN LOGAM BERAT TEMBAGA (Cu) DI KAWASAN

EKOSISTEM MANGROVE WONOREJO PANTAI TIMUR SURABAYA

Mardian Anugrah Hadiputra 1 ,*), Alia Damayanti1)

1)Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi

Sepuluh Nopember

*)e-mail: mardi_myung@yahoo.com

ABSTRAK

Aktivitas manusia yang semakin bertambah di berbagai sektor kehidupan mengakibatkan bertambahnya kuantitas limbah di perairan yang berpotensi membahayakan perkembangan organisme di perairan tersebut. Makrozoobentos merupakan hewan yang hidup di dasar perairan dan dijadikan sebagai bioindikator kualitas suatu perairan karena habitat hidupnya relatif menetap. Tembaga (Cu) dalam konsentrasi tinggi atau rendah bersifat sangat toksik jika berada sebagai satu-satunya unsur dalam larutan. Di perairan estuari Pantai Timur Surabaya bermuara empat sungai besar di antaranya Kali Wonokromo dan Kali Wonorejo dimana sungai-sungai tersebut membawa limbah padat dan cair dari industri maupun rumah tangga yang akan menumpuk dan mencemari perairan estuari. Penelitian bertujuan menganalisis jenis makrozoobentos Filum Mollusca yang berpotensi sebagai bioindikator pencemaran logam berat serta mengkaji tingkat konsentrasi pencemaran logam berat Tembaga (Cu) di makrozoobentos maupun di sedimen ekosistem Mangrove Wonorejo Pantai Timur Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan 19 jenis spesies makrozoobentos filum Mollusca (15 kelas Gastropoda dan 4 kelas Bivalvia). Nilai kandungan Cu pada bentos di masing-masing titik menunjukkan hasil yang tidak merata sedangkan nilai kandungan Cu pada sedimen menunjukkan hasil akumulasi tertinggi pada pengambilan data kedua. Keanekaragaman makrozoobentos berpotensi sebagai metoda alternatif monitoring kualitas lingkungan. Dengan mengetahui tingkat keanekaragaman makrozoobentos, dapat diketahui kondisi lingkungannya sebagai habitat makrozoobentos itu sendiri.

Kata kunci: Makrozoobentos, Bioindikator, Logam berat, Tembaga (Cu), Mangrove, Wonorejo

PENDAHULUAN

Limbah bahan pencemar yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan manusia sehari-hari berpotensi membahayakan kehidupan perairan darat maupun laut dan secara khusus dapat menganggu perkembangan organisme di perairan tersebut. Aktivitas manusia yang semakin bertambah di berbagai sektor kehidupan mengakibatkan tekanan lingkungan terhadap perairan semakin meningkat, sehingga suatu ketika dapat melampaui keseimbangan air laut yang mengakibatkan sistem perairan menjadi tercemar. Makrozoobentos merupakan bagian dari makroinvertebarata yang hidup di dasar perairan (Trihadiningrum, 2003). Makrozoobentos dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas di suatu perairan karena habitat hidupnya yang cenderung relatif menetap. Kelompok makrozoobentos yang relatif dominan di ekosistem mangrove adalah Mollusca, udang-udangan, serta ikan-ikan khas. Gastropoda dan Bivalvia merupakan golongan Mollusca yang paling dominan terdapat di mangrove. Mollusca menghabiskan seluruh hidupnya di kawasan tersebut sehingga apabila terjadi pencemaran

lingkungan maka tubuh Mollusca akan terpapar oleh bahan pencemar dan terjadi penimbunan atau terakumulasi (Nybakken, 1992).

Logam berat yang masuk di dalam suatu perairan akan sangat berbahaya baik efek secara langsung terhadap biota organisme yang terdapat didalamnya maupun secara tidak langsung dalam jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Hal tersebut berkaitan dengan sifat logam berat yang sulit untuk didegradasi sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan secara alami keberadaannya akan sulit untuk terurai (hilang) lalu terakumulasi di dalam biota/organisme dan akan mengancam kesehatan manusia sebagai konsumen terakhir yang mengkonsumsi biota/organisme tersebut (Marganof, 2003).

Wilayah Pantai Timur Surabaya merupakan bentang alam yang relatif datar dengan kemiringan 0-3o serta rata-rata ketinggian pasang surut kurang lebih 1,67 meter (Arisandi,

2001). Logam berat merupakan salah satu cemaran yang terdapat di Pantai Timur Surabaya. Menurut Anwar (1996), wilayah Pantai Timur Surabaya telah tercemar oleh logam berat tembaga (Cu) serta merkuri (Hg). Kualitas kehidupan biota lumpur (makrozoobentos) menunjukkan klasifikasi tercemar berat di bagian utara Pantai Timur Surabaya dan tercemar ringan di bagian selatan, kecuali bagian litoral Muara Sungai Kali Wonokromo dan Kali Kenjeran yang termasuk dalam kategori tercemar berat.

Tujuan penelitian adalah menganalisis jenis makrozoobentos Filum Mollusca yang berpotensi sebagai bioindikator pencemaran logam berat serta mengkaji tingkat konsentrasi pencemaran logam berat Tembaga (Cu) di makrozoobentos maupun di sedimen ekosistem Mangrove Wonorejo Pantai Timur Surabaya.

METODE

Lokasi penelitian berada di wilayah Pantai Timur Surabaya yang difokuskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Jagir Wonokromo serta Hutan Mangrove Wonorejo di muara Kali Jagir Wonokromo. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 titik sampling di 3 stasiun yang berbeda sehingga akan didapatkan total sebanyak 9 analisis sampel dalam satu kali sampling. Sampling dilakukan 4 kali antara bulan Maret - Mei 2013 sebagai representatif pengambilan sampel di musim yang berbeda (musim penghujan pada bulan Maret - pertengahan April dan musim kemarau pada pertengahan April – bulan Mei). Waktu sampling dilaksanakan dalam rentang waktu ± 2 minggu sekali.

Luas area penelitian berjarak ± 5,75 km (pembulatan menjadi 6 km) dan dibagi ke dalam 3 stasiun dengan jarak antar stasiun yakni ± 2 km. Dalam satu stasiun dibagi menjadi 3 titik dimana jarak antar satu titik dengan titik lainnya yakni ± 700 m. Stasiun pertama dan kedua berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Jagir Wonokromo sementara stasiun 3 merupakan daerah muara (estuari percampuran antara air tawar dengan air laut) dengan jarak pengambilan sampel di muara yakni di bagian tengah muara, 500 m ke arah utara dari tengah muara, dan 500 m ke arah selatan dari tengah muara.

Sampling dilakukan dengan metode direct random sampling pada sekitar lokasi penelitian pada saat air dalam keadaan surut. Semua spesies makrozoobentos yang ditemukan (yang masih hidup) di ambil di bagian jaringannya untuk dianalisis kandungan logam berat. Sementara itu, cangkang dikumpulkan dalam tempat yang berbeda untuk digunakan sebagai bahan identifikasi dan pengukuran biometrik (khusus untuk spesies tertentu). Identifikasi sampel makrozoobentos (Filum Mollusca) menggunakan bantuan buku-buku identifikasi dari Tan & Ng (2001), Ng & Sivasothi (2002), dan Dharma (2005).

24 26 28 30 32 34 S u h u ( O C ) Stasiun ‐ Titik

Data Suhu

Suhu Data 1 Suhu Data 2 Suhu Data 3 Suhu Data 4 ± ± 1 5 4 6 8 3 7 9 2Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

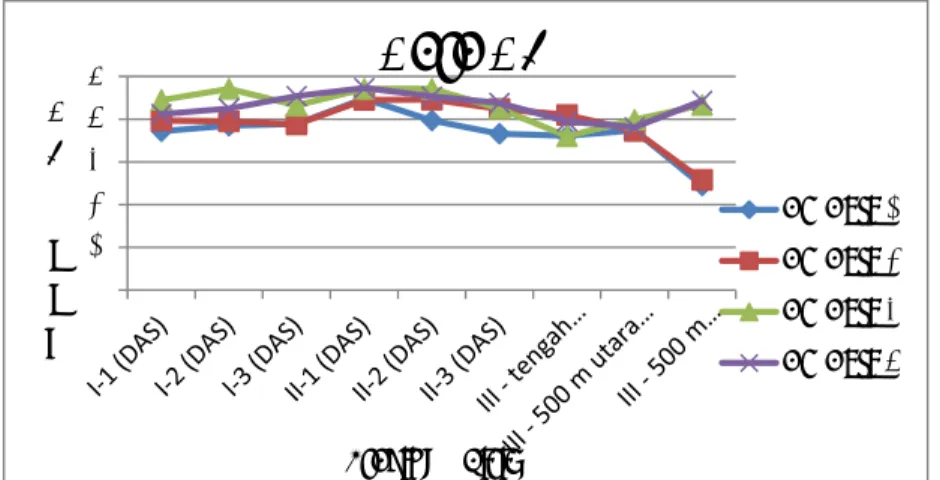

Penelitian ini mengambil beberapa parameter fisik kimia yang meliputi suhu (temperatur), oksigen terlarut (DO), pH, kecerahan, kekeruhan, dan COD. Sampling dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) – muara Hutan Mangrove Sungai Wonorejo sebanyak 4 kali pengambilan data yakni pengambilan data ke-1 (tanggal 29 Maret 2013), pengambilan data ke-2 (tanggal 10 April 2013), pengambilan data ke-3 (tanggal 28 - 29 April 2013), serta pengambilan data ke-4 (tanggal 11 Mei 2013) di 9 titik sampling yang telah ditentukan. Hasil penelitian untuk parameter suhu (temperatur) ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Grafik Nilai Suhu (temperatur)

Secara umum nilai suhu dalam 4 kali sampling menunjukkan nilai yang konstan (dalam range nilai antara 27 – 31 °C) tanpa adanya nilai yang berbeda secara signifikan sehingga berada dalam kisaran suhu lingkungan normal. Suhu memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan di dalam air. Meningkatnya laju metabolisme menyebabkan

0 1 2 3 4 5 D O ( p p m) Stasiun ‐ Titik

Data DO

DO Data 1 DO Data 2 DO Data 3 DO Data 4 6 6.5 7 7.5 8 8.5 p H A i r Stasiun ‐ TitikData pH Air

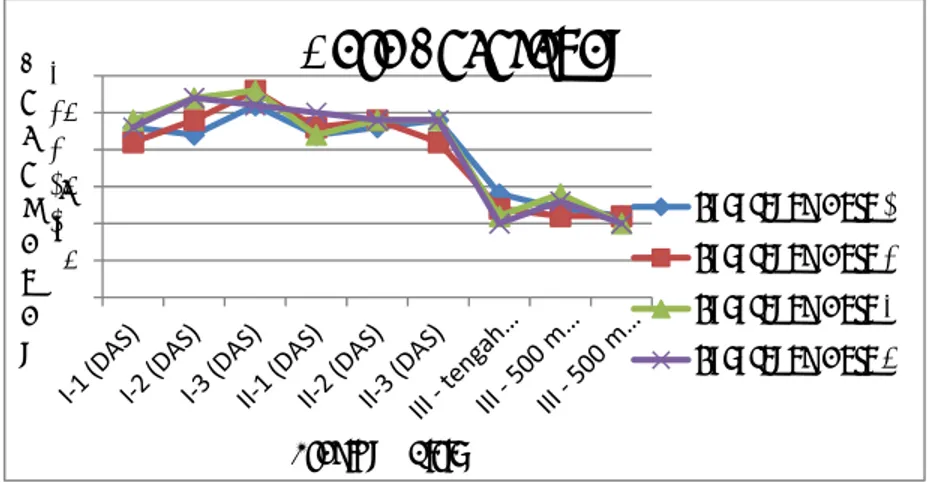

pH Air Data 1 pH Air Data 2 pH Air Data 3 pH Air Data 4kebutuhan oksigen meningkat, sementara naiknya temperatur akan menyebabkan kelarutan oksigen dalam air menurun sehingga menyebabkan organisme air mengalami kesulitan untuk berespirasi. Hasil penelitian parameter oksigen terlarut (DO) ditampilkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Grafik Nilai DO

Secara umum nilai DO dalam 4 kali sampling menunjukkan nilai yang konstan akan tetapi terdapat satu nilai DO yang jauh di bawah nilai rata-rata yakni pada saat pengambilan data ke-1 dan ke-2 dimana nilai DO di stasiun III – 500 m selatan yakni 2,45 ppm dan 2,58 ppm. Sumber utama DO dalam perairan adalah dari proses fotosintesis tumbuhan dan penyerapan/pengikatan secara langsung oksigen dari udara melalui kontak antara permukaan air dengan udara.

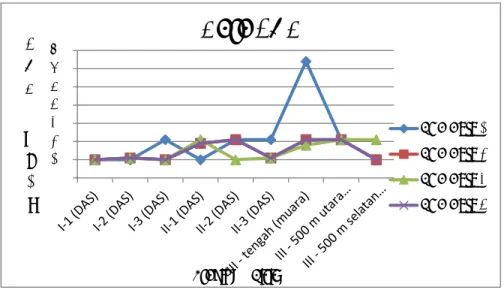

Nilai pH menyatakan konsentrasi ion hidrogen (H+) dalam larutan/didefinisikan

sebagai logaritma dari resiprokal aktivitas ion hidrogen yang secara matematis dinyatakan dengan persamaan pH = log 1/H+. Hasil penelitian untuk parameter pH air ditampilkan pada

Gambar 4.

Gambar 4 Grafik Nilai pH Air

Secara umum nilai pH air dalam 4 kali sampling menunjukkan nilai yang konstan (dalam range nilai antara 6,8 - 8) tanpa adanya nilai yang berbeda secara signifikan sehingga berada dalam kisaran pH netral. Dalam air yang bersih, jumlah konsentrasi ion H+ dan OH

-berada dalam keseimbangan atau dikenal dengan pH = 7. Peningkatan ion hidrogen akan menyebabkan nilai pH turun dan disebut sebagai larutan asam.

Penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan akan mempengaruhi produktifitas primer dimana kedalamannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kekeruhan

0 5 10 15 20 25 30 K e c e r a h a n ( c m) Stasiun ‐ Titik

Data Kecerahan

Kecerahan Data 1 Kecerahan Data 2 Kecerahan Data 3 Kecerahan Data 4 0 20 40 60 80 K e k e r u h a n Stasiun ‐ TitikData Kekeruhan

Kekeruhan Data 1 Kekeruhan Data 2 Kekeruhan Data 3 Kekeruhan Data 4perairan, sudut datang cahaya matahari, dan intensitas cahaya matahari. Hasil penelitian untuk parameter kecerahan/penetrasi cahaya ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Grafik Nilai Kecerahan

Dari grafik dapat dilihat bahwa secara umum nilai kecerahan (penetrasi cahaya) dalam 4 kali sampling menunjukkan nilai yang konstan (dalam range nilai antara 10 – 28 cm) tanpa adanya nilai yang berbeda secara signifikan. Bagi organisme perairan, intensitas cahaya matahari yang masuk berfungsi sebagai alat orientasi yang akan mendukung kehidupan organisme pada habitatnya.

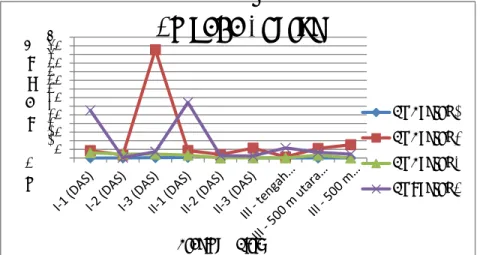

Kekeruhan/turbiditas adalah banyaknya jumlah partikel tersuspensi di dalam air. Turbiditas pada ekositem perairan sangat berhubungan dengan kedalaman, kecepatan arus, tipe substrat dasar, dan suhu perairan. Hasil penelitian untuk parameter kekeruhan ditampilkan pada Gambar 6.

Gambar 6 Grafik Nilai Kekeruhan

Secara umum nilai kekeruhan dalam 4 kali sampling menunjukkan nilai yang konstan. Stasiun III – 500 m selatan (muara) merupakan titik sampling yang memiliki nilai kekeruhan tertinggi dari 9 titik dikarenakan pada saat pengambilan data di lokasi tersebut dalam keadaan menjelang pasang sehingga banyak substrat sedimen yang ikut larut dalam pengambilan air sampel uji. Secara umum lokasi sampling di muara memiliki nilai kekeruhan yang lebih tinggi daripada di daerah aliran sungai (DAS), dikarenakan proses pasang surut di muara terjadi lebih cepat.

0 10 20 30 40 50 60 70 C O D ( m g / l) Stasiun ‐ Titik

Data COD

COD Data 1 COD Data 2 COD Data 3 COD Data 4 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 N i l a i C u Stasiun ‐ TitikCu pada Sedimen

Cu sedimen 1 Cu Sedimen 2 Cu Sedimen 3 Cu sedimen 4Nilai COD (Chemical Oxygen Demand) menunjukan jumlah oksigen total yang dibutuhkan di dalam perairan untuk mengoksidasi senyawa organik baik yang mudah diuraikan secara biologis maupun yang sulit/tidak bisa diuraikan secara biologis. Hasil penelitian untuk parameter COD ditampilkan pada Gambar 7.

Gambar 7 Grafik Nilai COD

Dari grafik dapat dilihat bahwa secara umum nilai COD rata-rata bernilai tetap/konstan (dalam range nilai antara 10 – 64 mg/l) pada empat kali sampling data yang telah dilakukan. Dengan mengukur nilai COD maka akan diperoleh jumlah nilai Oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi terhadap total senyawa organik baik itu yang mudah diuraikan secara biologis maupun yang sulit diuraikan secara biologis (Barus, 2004).

Hasil analisa logam berat tembaga (Cu) pada sedimen dan makrozoobentos yang telah dilakukan selama 4 kali pengambilan data didapatkan hasil seperti pada Gambar 8 dan 9 ini.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 N i l a i C u Stasiun ‐ Titik

Cu pada Bentos

Cu Bentos 1 Cu Bentos 2 Cu Bentos 3 Cu bentos 4Gambar 9 Grafik Nilai Cu Pada Makrozoobentos

Dari gambar grafik di atas, tidak dapat menunjukkan gambaran (trend) yang jelas untuk hasil analisa nilai Cu baik itu yang terakumulasi pada sedimen maupun pada bentos. Sebagai salah satu penyebabnya mungkin saja pada saat antar waktu pengambilan kondisi cuaca sebelum pengambilan data berbeda-beda sehingga analisa hasil yang diharapkan tidak tercapai. Sebagai contoh, hasil rata-rata nilai Cu di pengambilan data ke-2 lebih tinggi daripada saat pengambilan data ke-3. Hal tersebut mungkin saja dapat disebabkan pada saat pengambilan data ke-3 kondisi sungai mendapatkan tambahan debit air dari curah hujan yang berada daerah hulu sehingga debit air permukaan di Sungai Wonorejo menjadi lebih tinggi dan kandungan logam berat yang telah masuk ke aliran sungai menjadi tergerus sehingga hasil pembacaan analisa nilai logam beratnya menjadi lebih kecil.

Dari keempat pengambilan data didapatkan hasil bahwa gambaran nilai akumulasi Cu di sedimen dan di bentos memiliki nilai tertinggi pada pengambilan ke-2. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi perairan sungai pada saat waktu tersebut mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan waktu pengambilan data yang lain jika dikaitkan dengan nilai akumulasi logam berat Cu di sedimen dan di bentos. Penyebab menurunnya kualitas ini dimungkinkan antara lain karena adanya tambahan masukan beban pencemar dari wilayah hulu.

Nilai Cu yang terakumulasi pada sedimen maupun pada bentos secara umum tidak dapat mendeskripsikan bahwa salah satu diantara keduanya dapat lebih optimal dalam mengakumulasi nilai logam berat dalam hal ini adalah tembaga (Cu). Hal tersebut dikarenakan dari hasil data yang didapat dalam 4 kali sampling menunjukkan bahwa nilai-nilai logam berat yang diakumulasi oleh sedimen dan bentos relatif sama.

Masing-masing bentos memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap kondisi ekologi sejalan dengan seberapa jauh keberhasilannya mengembangkan mekanisme adaptasi. Hal tersebut memungkinkan faktor-faktor ekologik mengatur komposisi dan ukuran komunitas bentik. Dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan di habitatnya, bentik telah mengembangkan berbagai bentuk adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yang dimaksud adalah adaptasi ukuran tubuh, adaptasi bentuk tubuh, penyederhanaan organ dan memperkuat dinding tubuh serta mengembangkan alat pelekat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisa hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni hasil analisa nilai kandungan logam berat Cu pada makrozoobentos yang ditemukan menunjukkan hasil yang tidak merata di masing-masing stasiun titik pengambilan data. Nilai kandungan logam berat Cu pada sedimen menunjukkan hasil akumulasi tertinggi pada saat waktu pengambilan data kedua. Ditemukan sebanyak 19 jenis Mollusca makrozoobentos yang terdiri atas 15 jenis spesies Gastropoda dan 4 jenis spesies Bivalvia. Keanekaragaman makrozoobentos berpotensi sebagai metoda alternatif monitoring kualitas lingkungan. Dengan mengetahui tingkat keanekaragaman makrozoobentos (moluska), dapat diketahui kondisi lingkungannya sebagai habitat makrozoobentos itu sendiri.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, yakni dilakukan penelitian lanjutan untuk meneliti aspek fisiologi biota (makrozoobentos) dan sensivitasnya terhadap parameter lingkungan. Selain itu, kebutuhan akan Peraturan Pemerintah tentang baku mutu sedimen untuk biota indikator air tawar, estuari, dan laut sudah sangat diperlukan untuk pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, D. (1996). Kandungan Logam Berat Cu dan Hg dalam Eritrosit Warga Kenjeran. Fakultas Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Arisandi. P. (2001). Mangrove Jenis Api-api (Avicennia marina) Alternatif Pengendalian Logam Berat Pesisir. Laporan Penelitian Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga, Surabaya.

Dharma, Bunjamin. (2005). Recent & Fossil Indonesian Shells. Conchbooks, Hackenheim, Germany.

Marganof. (2003). Potensi Limbah Udang Sebagai Penyerap Logam Berat (Timbal, Kadmium, dan Tembaga) di perairan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Nybakken, J. W. (1992). Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Gramedia, Jakarta.

Ng, Peter K. L dan Sivasothi, N. (2002). A Guide to the Mangroves of Singapore II. Singapore Science Centre, Singapore.

Sivasothi, N and Ng K. L. Peter. (2002). A Guide To The Mangroves Of Singapore II (Animal Diversity). Singapore Science Centre, Singapura.

Trihadiningrum, Y. (2003). Makroinvertebrata sebagai bioindikator pencemaran badan air tawar di Indonesia: Siapkah kita?, Jurnal Lingkungan & Pembangunan volume 18(1) hal 45 – 60.