IDENTIFIKASI ZONA RESERVOIR MENGGUNAKAN KAJIAN PETROFISIK PADA LAPANGAN X, CEKUNGAN SUMATERA TENGAH

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Oleh: M Aldi 101117011

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI EKSPLORASI DAN PRODUKSI UNIVERSITAS PERTAMINA

i

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Judul Kerja Praktik : Identifikasi Zona Reservoir Menggunakan Kajian

Petrofisik Pada Lapangan X, Cekungan Sumatera Tengah

Nama Mahasiswa : M Aldi

Nomor Induk Mahasiswa : 101117011

Program Studi : Teknik Geofisika

Fakultas : Teknologi Eksplorasi & Produksi

Tanggal Seminar : 03 Desember 2020

Jakarta, 21 Desember 2020 MENYETUJUI, Pembimbing Instansi

Ongki Ari Prayoga, S.T. NIP. 2019150119951

Pembimbing Program Studi

Dr. Ida Herawati NIP. 116126

ii

KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr wb

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “Identifikasi Zona Reservoir Menggunakan Kajian Petrofisik Pada Lapangan X, Cekungan Sumatera Tengah” di Perusahaan LEMIGAS selama 95 hari terhitung dari 23 Juli – 03 Desember 2020. Laporan ini penulis buat dalam rangka memperdalam pemahaman masalah yang berkaitan dengan data-data log dalam menentukan zona reservoir dan sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah kerja praktik. Kerja praktik ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Program Studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina serta sebagai sarana dalam mengimplementsaikan ilmu yang didapatkan selama di bangku kuliah.

Dalam proses penelitian dan penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak,baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, kakak, dan saudara terdekat penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, serta do’a.

2. Bapak Husni Mubarak, S.T M.S selaku Kepala Program Studi Teknik Geofisika. 3. Ibu Dr. Ida Herawati, selaku dosen pembimbing kegiatan Kerja Praktik.

4. Bapak Ongki, selaku dosen pembimbing kegiatan Kerja Praktik di Perusahaan LEMIGAS.

5. Pihak Perusahaan LEMIGAS yang telah menyediakan tempat dan fasilitas bagi penulis dalam melaksanakan penelitian Kerja Praktik.

6. Arum Widiastuti selaku teman satu bimbingan dan membantu penulis dalam melakukan processing Kerja Praktik.

7. Marsil Irvan Defri yang telah memberikan video panduan dalam mengoperasikan software Kerja Praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu diperlukan kritik dan saran dari pembaca agar menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat dikembangkan dan disempurnakan. Terima Kasih

iii DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN KERJA PRAKTIK. ...i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR TABEL ...vi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 1

1.3 Batasan Masalah ... 2

BAB II TINJAUAN UMUM ... 3

II.1. Sejarah Singkat Perusahaan ... 3

II.2. Penempatan Kerja Praktik Dalam Perusahaan ... 3

BAB III GEOLOGI REGIONAL ... 4

III.1. Geologi Regional Cekungan Sumatera Tengah ... 4

III.2. Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera Tengah ... 4

BAB IV LANDASAN TEORI ... 8

BAB IV DATA DAN PENGOLAHAN ... 13

V.1. Data ... 13

V.2. Diagram Alir ... 14

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN ... 15

V.1. Analisis Kualitatif ... 15

V.1.1. Quality Control (QC) ... 15

V.1.2. Normalisasi Log Gamma-ray ... 16

V.1.3. Analisis Quicklook Interpretation... 16

V.1.4. Picking Analisis ... 18

V.2. Analisis Kuantitatif ... 19

V.2.1. Pre-Kalkulsasi ... 19

V.2.2. Kalkulasi ... 20

BAB VII PENUTUP ... 25

VII.1. Kesimpulan ... 25

VII.2. Saran ... 25

DAFTAR PUSTAKA ... 26

iv

Lampiran 1. Surat Keterangan Kerja Praktik ... 27 Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik ... 28 Lampiran 3. Lembar Bimbingan Kerja Praktik ... 29

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fisiografi Cekungan Sumatera Tengah (Heidrick dan Aulia, 1993)………..4 Gambar 2. Stratigrafi Cekungan Sumatera Tengah (Modifikasi dari Hedrick dan Aulia, 1993)………...………5

Gambar 3. Respon Pembacaan Log Gamma Ray Terhadap Litologi di Bawah Permukaan (Dewan, 1981)………8

Gambar 4. Log Caliper Menunjukan Diameter Lubang Pemboran dan Terlihat Respon Log Ini Terhadap Litologi Tertentu (Rider, 1996)…………..………...…….9 Gambar 5. Respon Pembacaan Log SP Terhadap Suatu Batuan di Bawah Permukaan (Rider, 1996)……….………10 Gambar 6. Respon Log Resistivity Terhadap Fluida dan Litologi Pada Sumur Pemboran (Rider, 1996)………...………..11 Gambar 7. Beberapa Respon Log Densitas Terhadap Litologi dan Fluida (Rider, 1996)….11 Gambar 8. Beberapa Respon Log Neutron Terhadap Litologi dan Fluida (Rider, 1996)….12 Gambar 9. Beberapa Respon Log Sonic Terhadap Litologi dan Fluida (Rider, 1996)…….12 Gambar 10. Diagram Alir……….………14 Gambar 11. Kurva Log Gamma-Ray, Caliper, dan SP Pada Sumur 1 (Kiri), Sumur LG-6 (Tengah), dan Sumur LK-1 (Kanan)………..………...15 Gambar 12. Histogram Gamma-ray………..16 Gambar 13. Log Triple Combo Pada Sumur LG-1 (Kiri), Sumur LG-6 (Tengah), dan Sumur LK-1 (Kanan)………...………17 Gambar 14. Pickett Plot pada Sumur LG-1 (Atas-Kiri), Sumur LG-6 (Atas-Kanan), dan Sumur LK-1 (Bawah)………...18 Gambar 15. Crossplot Neutron-Density pada Sumur LG-1………..19 Gambar 16. Gradient Temperature………...20 Gambar 17. Frekuensi Crossplot Untuk Menentukan Nilai Cutoff dari Volume Serpih, Porositas, dan Saturasi Air……….….………..22 Gambar 18. Pay-Summary pada Sumur LG-1 (Atas), Sumur LG-6 (Tengah), dan Sumur LK-1 (Bawah)……….………..23

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Log Sumur ... 13

Tabel 2. Kedalaman Formasi ... 13

Tabel 3. Temperature ... 13

Tabel 4. Nilai Gamma-ray ... 16

Tabel 4. Hasil Pickett Plot ... 19

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur (back arc basin) yang berkembang sepanjang tepi paparan sunda di baratdaya Asia Tenggara (Heidrick dan Aulia, 1999). Cekungan tersebut merupakan salah satu cekungan penghasil hidrokarbon terbesar di Indonesia. Menurut (Widada, S, et al, 2018), Cekungan Sumatera Tengah merupakan salah satu cekungan yang kaya akan batuan serpih yang dapat bertindak sebagai batuan induk dan batuan reservoir. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut untuk dapat mengidentifikasi parameter karakterisasi reservoir sekaligus mengidentifikasi zona reservoir yang terdapat di Cekungan Sumatera Tengah.

Salah satu metode dalam pendekatan parameter karakterisasi reservoir yang cukup efektif adalah dengan menggunakan analisis petrofisika. Analisis petrofisika dilakukan berdasarkan data log, parameter fisika yang dianalisis untuk mengevaluasi formasi sehingga didapatkan informasi secara akurat mengenai zona reservoir dan penyebaran hidrokarbon pada suatu formasi. Analisis petrofisika dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah quality control dan interpretasi secara quicklook analysis, sedangkan analisis kuantitatif adalah penentuan sifat fisik batuan yang mengedepankan perhitungan petrofisika dengan menggunakan bantuan software seperti Interactive Petrophysics dalam mengolah data sumur digital (LAS/ASCII).

Pada laporan Kerja Praktik ini, akan membahas mengenai Analisis Petrofisika secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi zona potensi hidrokarbon berdasarkan data log yang dimiliki oleh PPPTMGB LEMIGAS Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan selama kegiatan Kerja Praktek yang dilaksanakan dalam periode 1 bulan (150 jam) di rumah pribadi dan dilakukan bimbingan dengan pihak PPPTMGB LEMIGAS secara daring. 1.2. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan volume serpih, porositas, dan saturasi air pada sumur di Cekungan Sumatera Tengah.

2. Menentukan dan menganalisis parameter petrofisika batuan Pada Sumur di Cekungan Sumatera Tengah.

2 1.3. Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah dari Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian dilakukan pada area x, Formasi Sihapas dan Formasi Bekasap. 2. Analisis petrofisika digunakan dengan menggunakan tiga data log sumur.

3. Analisis petrofisika yang dilakukan adalah menghitung volume clay, porosity, dan water saturation.

3 BAB II

TINJAUAN UMUM II.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS” merupakan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pada Kementerian ESDM yang berada dibawah Unit Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri ESDM Nomor 22 tahun 2013. Pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS” memiliki sejarah yang panjang, baik dari sector anggaran, studi hingga pembentukan tim awal dan pada akhirnya terbentuk pada tanggal 11 juni 1965.

Pada tanggal 20 Agustus 1964 dibentuk Proyek Persiapan Lembaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan untuk mendirikan LEMIGAS. Hal ini juga didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan No. 478/Perdatam/64. Selanjutnya, pada tahun 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 17/M/ Migas/65 telah mengesahkan bahwa keberadaan Lembaga Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” sebagai organisasi eksekutif di bawah Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi.

II.2. Penempatan Kerja Praktik Dalam Perusahaan

Penulis selama melakukan kerja praktik di Pusat Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS berada dibawah bimbingan

langsung dari Senior Petrophysicist. Serta dalam prosedur pelaksanaan kegiatan kerja praktik secara teknis penulis dibantu oleh Senior Petrophysicist.

4 BAB III

GEOLOGI REGIONAL III.1. Geologi Regional Cekungan Sumatera Tengah

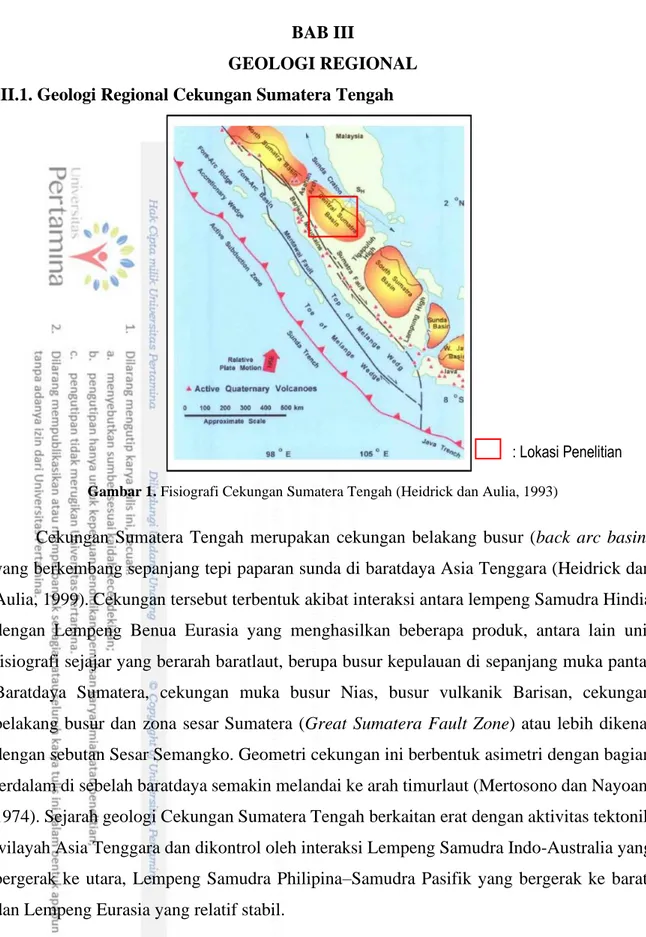

Gambar 1. Fisiografi Cekungan Sumatera Tengah (Heidrick dan Aulia, 1993)

Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur (back arc basin) yang berkembang sepanjang tepi paparan sunda di baratdaya Asia Tenggara (Heidrick dan Aulia, 1999).Cekungan tersebut terbentuk akibat interaksi antara lempeng Samudra Hindia dengan Lempeng Benua Eurasia yang menghasilkan beberapa produk, antara lain unit fisiografi sejajar yang berarah baratlaut, berupa busur kepulauan di sepanjang muka pantai Baratdaya Sumatera, cekungan muka busur Nias, busur vulkanik Barisan, cekungan belakang busur dan zona sesar Sumatera (Great Sumatera Fault Zone) atau lebih dikenal dengan sebutan Sesar Semangko. Geometri cekungan ini berbentuk asimetri dengan bagian terdalam di sebelah baratdaya semakin melandai ke arah timurlaut (Mertosono dan Nayoan, 1974). Sejarah geologi Cekungan Sumatera Tengah berkaitan erat dengan aktivitas tektonik wilayah Asia Tenggara dan dikontrol oleh interaksi Lempeng Samudra Indo-Australia yang bergerak ke utara, Lempeng Samudra Philipina–Samudra Pasifik yang bergerak ke barat, dan Lempeng Eurasia yang relatif stabil.

III.2. Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera Tengah

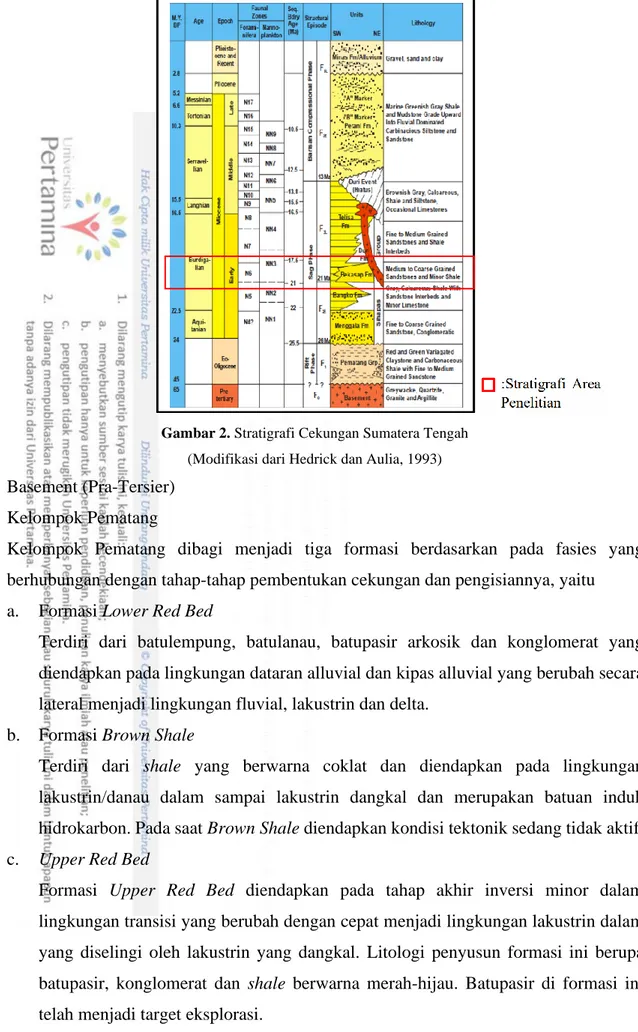

Stratigrafi regional didalam Cekungan Sumatera Tengah tersusun dari beberapa unit formasi dan kelompok batuan dari yang tua ke muda (Gambar 2).

5

Gambar 2. Stratigrafi Cekungan Sumatera Tengah

(Modifikasi dari Hedrick dan Aulia, 1993) 1. Basement (Pra-Tersier)

2. Kelompok Pematang

Kelompok Pematang dibagi menjadi tiga formasi berdasarkan pada fasies yang berhubungan dengan tahap-tahap pembentukan cekungan dan pengisiannya, yaitu a. Formasi Lower Red Bed

Terdiri dari batulempung, batulanau, batupasir arkosik dan konglomerat yang diendapkan pada lingkungan dataran alluvial dan kipas alluvial yang berubah secara lateral menjadi lingkungan fluvial, lakustrin dan delta.

b. Formasi Brown Shale

Terdiri dari shale yang berwarna coklat dan diendapkan pada lingkungan lakustrin/danau dalam sampai lakustrin dangkal dan merupakan batuan induk hidrokarbon. Pada saat Brown Shale diendapkan kondisi tektonik sedang tidak aktif. c. Upper Red Bed

Formasi Upper Red Bed diendapkan pada tahap akhir inversi minor dalam lingkungan transisi yang berubah dengan cepat menjadi lingkungan lakustrin dalam yang diselingi oleh lakustrin yang dangkal. Litologi penyusun formasi ini berupa batupasir, konglomerat dan shale berwarna merah-hijau. Batupasir di formasi ini telah menjadi target eksplorasi.

6 3. Kelompok Sihapas

Terdiri dari batupasir dengan sedikit selingan serpih, lapisan batugamping dijumpai secara lokal di bagian bawah. Batupasir dari kelompok Sihapas mempunyai ukuran butir sedang sampai kasar dan merupakan reservoir yang baik. Kelompok Sihapas terdiri dari empat formasi yaitu:

a. Formasi Menggala

Terdiri dari sedimen-sedimen klastika yang diendapkan pada fluvial braided stream dan secara lateral ke arah utara berubah menjadi marine deltaic. Formasi Menggala berubah secara lateral dan vertikal ke arah barat menjadi marine shale yang termasuk dalam Formasi Bangko sedangkan ke arah timur berubah menjadi lingkungan transisi dan laut terbuka yang termasuk dalam Formasi Bekasap.

b. Formasi Bangko

Terdiri dari batulempung yang diendapkan pada lingkungan laut terbuka mulai dari lingkungan paparan (shelf) sampai delta plain dan batulempung karbonatan dengan perselingan batupasir lanauan dan berubah secara lateral menjadi batugamping pada daerah yang sedikit menerima suplai material klastik. Formasi Bangko berfungsi sebagai batuan tudung (seal).

c. Formasi Bekasap

Terdiri dari suatu seri sedimen mulai dari lingkungan transisi, laut terbuka dan delta. Formasi Bekasap merupakan reservoir penting dengan litologi yang terdiri dari batupasir glaukonitan, batugamping dan batubara. Batupasir mengkasar ke atas dalam delta kompleks Sihapas terbentuk hampir di seluruh Paparan Sunda.

d. Formasi Duri

Formasi Bekasap secara vertikal berubah menjadi Formasi Duri yang merupakan suatu seri batupasir yang terbentuk pada lingkungan inner neritic deltaic di bagian utara dan tengah cekungan. Formasi Duri merupakan suatu reservoir utama yang telah diproduksi melalui Lapangan Minyak Duri, Bangko, Petani.

4. Formasi Telisa

Formasi Telisa merupakan batuan penutup (sealing) regional bagi Kelompok Sihapas. Tebal formasi ini lebih dari 9000 kaki. Formasi Telisa berumur Miosen Awal – Miosen Tengah. Batupasir dalam Formasi Telisa merupakan reservoir yang potensial dan telah diproduksi melalui Lapangan Bulu South, Beruk Northeast, Kotabatak dan Minas.

7 5. Formasi Petani

Formasi Petani terdiri dari batupasir, batulempung, dan batupasir gloukonitan serta batugamping yang dijumpai pada bagian bawah dari seri sedimen tersebut, sedangkan batubara banyak dijumpai pada bagian atas dan terjadi pada saat air pengaruh laut semakin berkurang. Batupasir mempunyai komposisi dominan kuarsa, berbutir halus sampai kasar, pada umumnya tipis-tipis, mengandung sedikit lempung dan secara umum mengkasar ke atas.

6. Formasi Minas

Formasi Minas merupakan endapan Kuarter yang diendapkan tidak selaras di atas Formasi Petani. Formasi Minas tersusun atas lapisan-lapisan tipis gravel, pasir lempung dan merupakan endapan-endapan alluvial.

8 BAB IV

LANDASAN TEORI

Log adalah suatu grafik kedalaman (bisa juga waktu), dari satu set data yang menunjukkan parameter yang diukur secara berkesinambungan di dalam sebuah sumur (Harsono, 1997). Kegiatan untuk mendapatkan data log disebut logging. Tujuan dari well logging adalah untuk mendapatkan informasi litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, dan kejenuhan hidrokarbon. Sedangkan tujuan utama dari penggunaan log ini adalah untuk menentukan zona, dan memperkirakan kuantitas minyak dan gas bumi dalam suatu reservoir (Harsono, 1997).

Menurut Rider (1996), tiap sumur akan mempunyai data log yang berbeda sesuai dengan keinginan interpreter, karena masing – masing log tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Berikut beberapa jenis log dan kegunaannya :

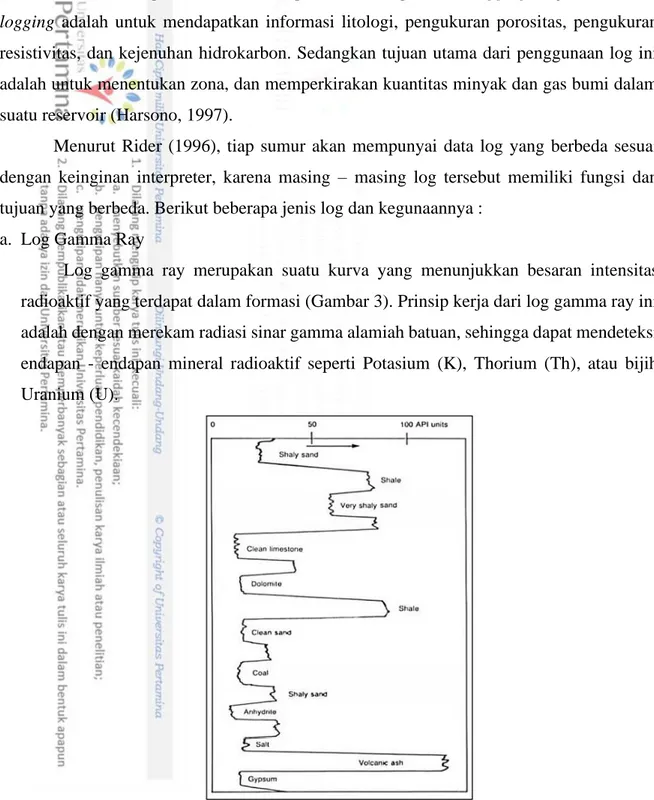

a. Log Gamma Ray

Log gamma ray merupakan suatu kurva yang menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang terdapat dalam formasi (Gambar 3). Prinsip kerja dari log gamma ray ini adalah dengan merekam radiasi sinar gamma alamiah batuan, sehingga dapat mendeteksi endapan - endapan mineral radioaktif seperti Potasium (K), Thorium (Th), atau bijih Uranium (U).

Gambar 3. Respon pembacaan log gamma ray terhadap litologi di bawah permukaan

9

Kegunaan log GR ini antara lain adalah untuk menentukan kandungan serpih (Vsh), kandungan lempung, menentukan lapisan permeabel, evaluasi mineral bijih yang radioaktif, evaluasi lapisan mineral tidak radioaktif, dan korelasi antar sumur.

b. Log Caliper

Pada gambar 4 merupakan log caliper yang digunakan untuk mengukur diameter lubang bor untuk dapat merefleksikan lapisan permeable dan lapisan yang impermeable. Pada lapisan yang permeable diameter lubang bor akan semakin kecil karena terbentukya kerak lumpur (mud cake) pada dinding lubang bor. Sedangkan pada lapisan yang impermeable diameter lubang bor akan bertambah besar karena ada dinding batuan yang runtuh.

Gambar 4. Log caliper menunjukan diameter lubang pemboran dan

terlihat respon log ini terhadap litologi tertentu (Rider, 1996)

c. Log Spontaneous Potensial (SP)

Log SP (Gambar 5) adalah rekaman perbedaan potensial listrik antara elektroda di permukaan dengan elektroda yang terdapat di lubang bor yang bergerak naik – turun. Kegunaan log SP dapat menunjukkan lapisan permeable, namun tidak dapat mengukur harga absolute dari permeabilitas maupun porositas dari suatu formasi. Log SP sangat dipengaruhi oleh parameter resistivitas formasi, air lumpur pemboran, ketebalan formasi dan parameter lainnya. Sehingga jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih besar dari salinitas lumpur maka kurva SP akan berkembang negative, dan jika salinitas komposisi dalam lapisan lebih kecil dari salinitas lumpur maka kurva SP akan berkembang positif.

10

Serta apabila salinitas komposisi dalam lapisan sama dengan salinitas lumpur maka defleksi kurva SP akan menunjukkan garis lurus sebagaimana pada shale (Asquith, 1976)

Gambar 5. Respon pembacaan log SP terhadap suatu

batuan di bawah permukaan (Rider, 1996)

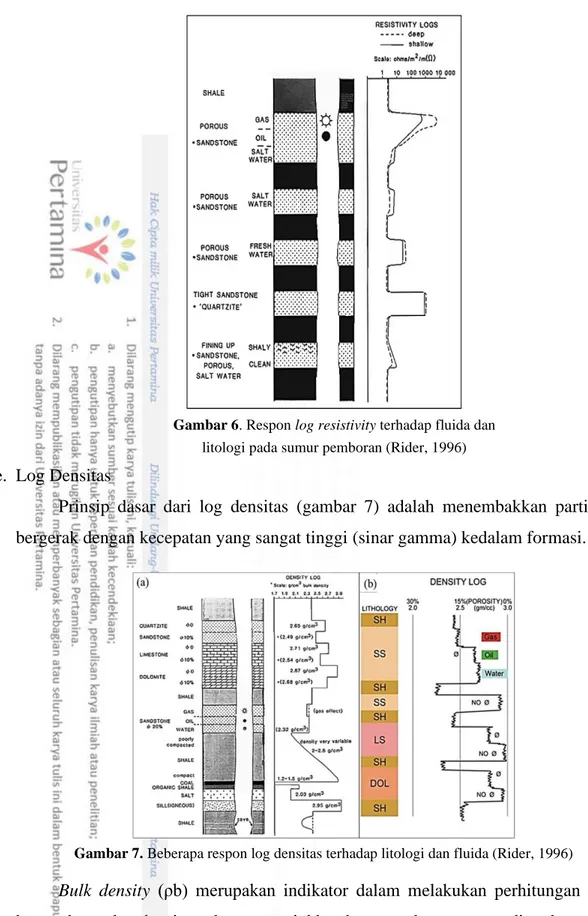

d. Log Resistivitas

Log resistivitas adalah rekaman tahanan jenis formasi ketika dilewati oleh kuat arus listrik, dinyatakan dalam ohmmeter (Schlumberger, 1989). Resistivitas menunjukkan batuan dan fluida yang terkandung di dalam pori-pori batuan. Reservoir yang berisi hidrokarbon akan mempunyai harga tahanan jenis lebih tinggi (lebih dari 10 ohmmeter) dibandingkan dengan reservoir yang terisi oleh air akan mempunyai harga tahanan jenis yang rendah (Schlumberger, 1989). Log Resistivity (Gambar 6) digunakan untuk mendeterminasi zona hidrokarbon dan zona air, mengindikasikan zona permeabel dengan mendeteminasi porositas resistivitas.

11

Gambar 6. Respon log resistivity terhadap fluida dan

litologi pada sumur pemboran (Rider, 1996) e. Log Densitas

Prinsip dasar dari log densitas (gambar 7) adalah menembakkan partikel yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi (sinar gamma) kedalam formasi.

Gambar 7. Beberapa respon log densitas terhadap litologi dan fluida (Rider, 1996)

Bulk density (ρb) merupakan indikator dalam melakukan perhitungan porositas karena kurva log densitas akan menunjukkan besarnya kerapatan medium beserta isinya. Selain itu jika log densitas dikombinasikan dengan Log neutron, maka dapat digunakan untuk memprediksi kandungan hidrokarbon yang terdapat di dalam formasi, menentukan besarnya densitas hidrokarbon (ρh) dan membantu dalam evaluasi lapisan shaly.

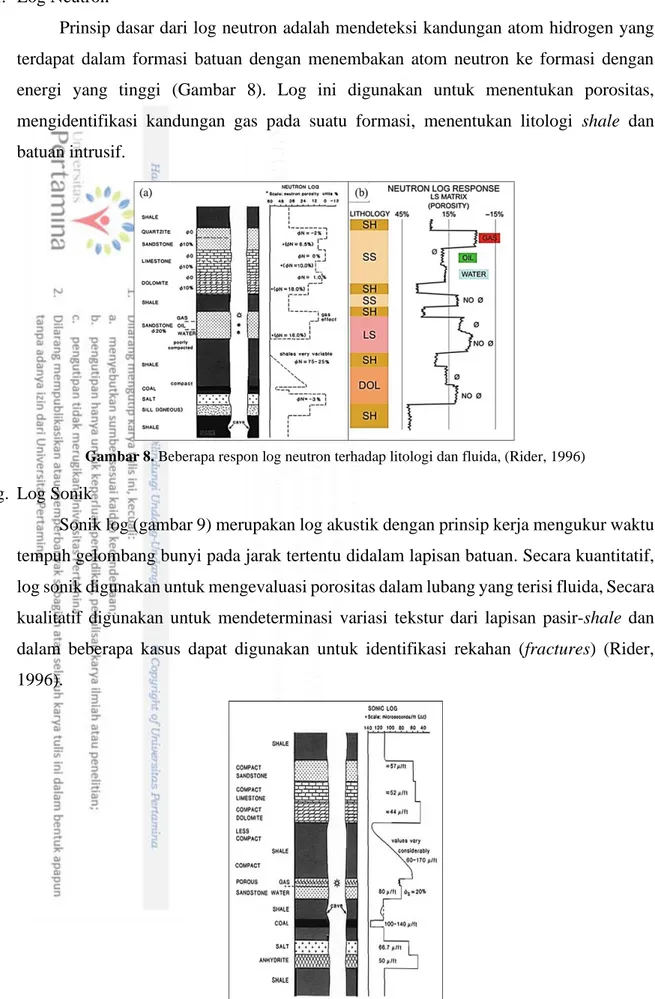

12 f. Log Neutron

Prinsip dasar dari log neutron adalah mendeteksi kandungan atom hidrogen yang terdapat dalam formasi batuan dengan menembakan atom neutron ke formasi dengan energi yang tinggi (Gambar 8). Log ini digunakan untuk menentukan porositas, mengidentifikasi kandungan gas pada suatu formasi, menentukan litologi shale dan batuan intrusif.

Gambar 8. Beberapa respon log neutron terhadap litologi dan fluida, (Rider, 1996)

g. Log Sonik

Sonik log (gambar 9) merupakan log akustik dengan prinsip kerja mengukur waktu tempuh gelombang bunyi pada jarak tertentu didalam lapisan batuan. Secara kuantitatif, log sonik digunakan untuk mengevaluasi porositas dalam lubang yang terisi fluida, Secara kualitatif digunakan untuk mendeterminasi variasi tekstur dari lapisan pasir-shale dan dalam beberapa kasus dapat digunakan untuk identifikasi rekahan (fractures) (Rider, 1996).

13 BAB V

DATA DAN PENGOLAHAN V.1 Data

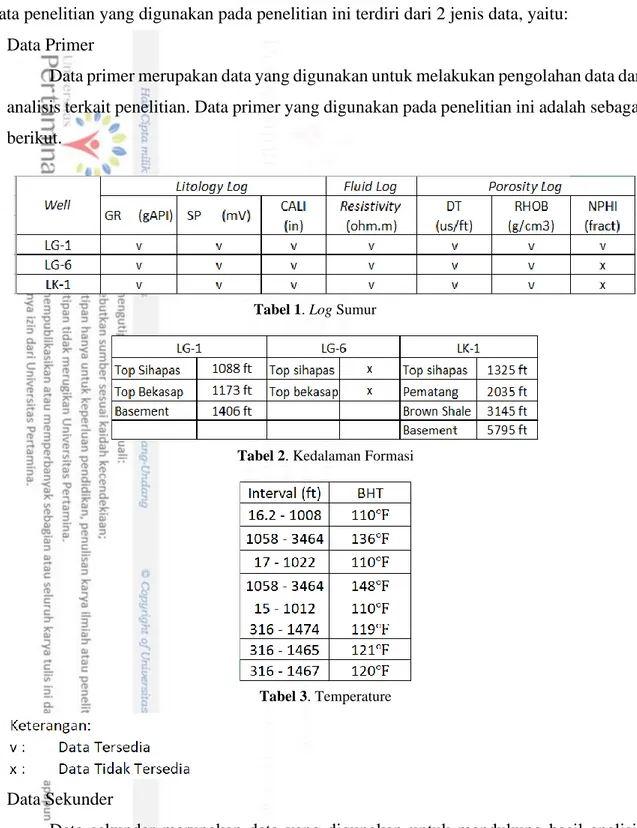

Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis data, yaitu: 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan untuk melakukan pengolahan data dan analisis terkait penelitian. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Log Sumur

Tabel 2. Kedalaman Formasi

Tabel 3. Temperature

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis data. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data geologi regional dan beberapa literatur yang terkait dengan hasil dan pembahasan.

14 V.2 Diagram Alir

15 BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN VI.1. Analisis Kualitatif

VI.1.1. Quality Control (QC)

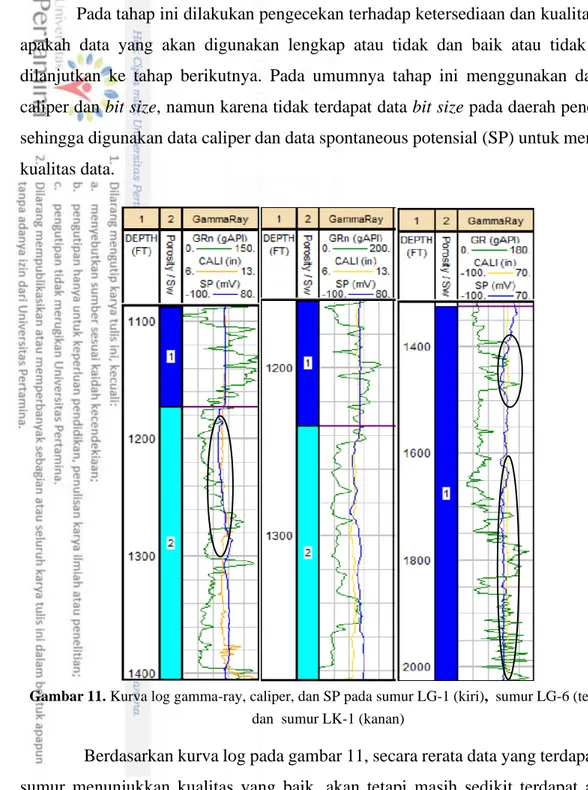

Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan dan kualitas data, apakah data yang akan digunakan lengkap atau tidak dan baik atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada umumnya tahap ini menggunakan data log caliper dan bit size, namun karena tidak terdapat data bit size pada daerah penelitian, sehingga digunakan data caliper dan data spontaneous potensial (SP) untuk mengecek kualitas data.

Gambar 11. Kurva log gamma-ray, caliper, dan SP pada sumur LG-1 (kiri), sumur LG-6 (tengah),

dan sumur LK-1 (kanan)

Berdasarkan kurva log pada gambar 11, secara rerata data yang terdapat pada sumur menunjukkan kualitas yang baik, akan tetapi masih sedikit terdapat adanya indikasi washedout pada data sumur seperti yang ditandai oleh oval berwarna hitam pada kurva log yakni pada sumur LG-1 di kedalaman 1180 – 1280 (ft) dan sumur

LK-16

1 di kedalaman 1400 – 1500 (ft) dan 1620 – 2000 (ft). Hal itu dikarenakan adanya peningkatan ukuran caliper yang melebihi kurva log spontaneous potential (SP).

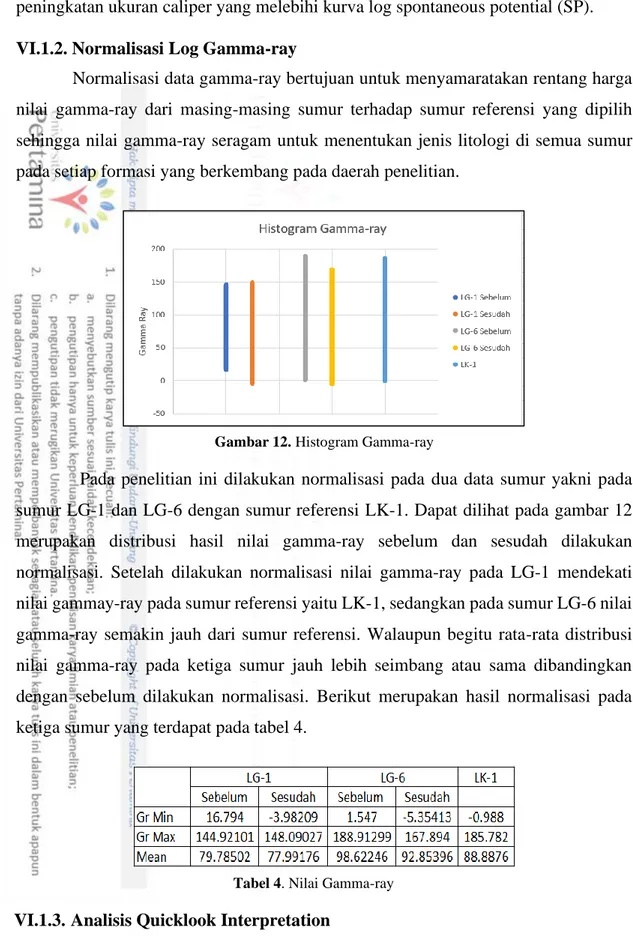

VI.1.2. Normalisasi Log Gamma-ray

Normalisasi data gamma-ray bertujuan untuk menyamaratakan rentang harga nilai gamma-ray dari masing-masing sumur terhadap sumur referensi yang dipilih sehingga nilai gamma-ray seragam untuk menentukan jenis litologi di semua sumur pada setiap formasi yang berkembang pada daerah penelitian.

Gambar 12. Histogram Gamma-ray

Pada penelitian ini dilakukan normalisasi pada dua data sumur yakni pada sumur LG-1 dan LG-6 dengan sumur referensi LK-1. Dapat dilihat pada gambar 12 merupakan distribusi hasil nilai gamma-ray sebelum dan sesudah dilakukan normalisasi. Setelah dilakukan normalisasi nilai gamma-ray pada LG-1 mendekati nilai gammay-ray pada sumur referensi yaitu LK-1, sedangkan pada sumur LG-6 nilai gamma-ray semakin jauh dari sumur referensi. Walaupun begitu rata-rata distribusi nilai gamma-ray pada ketiga sumur jauh lebih seimbang atau sama dibandingkan dengan sebelum dilakukan normalisasi. Berikut merupakan hasil normalisasi pada ketiga sumur yang terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai Gamma-ray

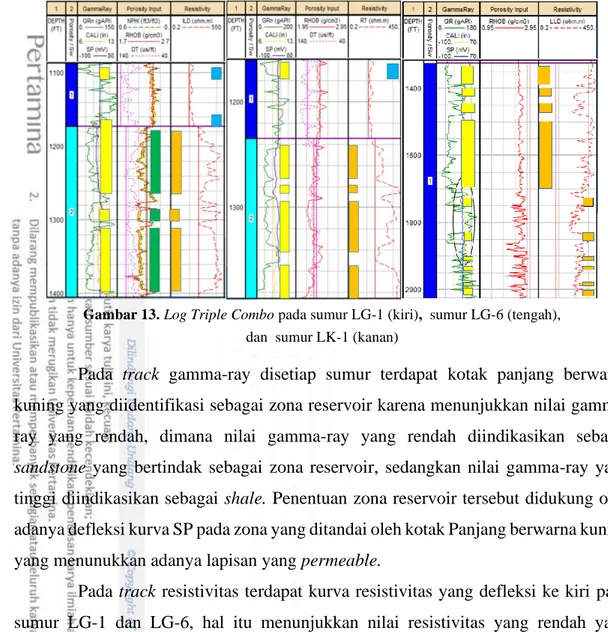

VI.1.3.Analisis Quicklook Interpretation

Pada gambar 13 merupakan log triple combo yang digunakan dalam analisis quicklook interoretation, dimana interpretasi ini adalah tahap interpretasi awal dalam

17

megidentifikasi zona reservoir berdasarkan jenis litologi, kandunagn fluida, dan tipe hidrokarbon yang terkandung didalam batuan. Log yang digunakan pada analisis ini adalah log gamma-ray ,log resistivitas, log densitas dan log neutron.

Gambar 13. Log Triple Combo pada sumur LG-1 (kiri), sumur LG-6 (tengah),

dan sumur LK-1 (kanan)

Pada track gamma-ray disetiap sumur terdapat kotak panjang berwarna kuning yang diidentifikasi sebagai zona reservoir karena menunjukkan nilai gamma-ray yang rendah, dimana nilai gamma-gamma-ray yang rendah diindikasikan sebagai sandstone yang bertindak sebagai zona reservoir, sedangkan nilai gamma-ray yang tinggi diindikasikan sebagai shale. Penentuan zona reservoir tersebut didukung oleh adanya defleksi kurva SP pada zona yang ditandai oleh kotak Panjang berwarna kuning yang menunukkan adanya lapisan yang permeable.

Pada track resistivitas terdapat kurva resistivitas yang defleksi ke kiri pada sumur LG-1 dan LG-6, hal itu menunjukkan nilai resistivitas yang rendah yang diindikasikan terdapat air. Zona reservoir pada sumur LG-1 dan LG-6 yang indikasikan terdapat air ditandai dengan kotak panjang berwarna biru, sedangkan zona reservoir yang diindikasikan terdapat hidrokarbon ditandai dengan kotak Panjang berwarna orange. Jenis hidrokarbon tersebut dapat diidentifikasi dengan kombinasi kurva densitas dan neutron seperti pada sumur LG-1, dimana pada sumur LG-1 jenis hidrokarbon yang terkandung didalam reservoir berupa minyak, hal itu dikarenakan terdapat adanya overburden antara kurva densitas dan neutron di sepanjang zona reservoir. Pada sumur LG-6 dan LK-1 hanya terdapat kurva densitas. Jika menentukan jenis hidrokarbon tanpa kurva neutron akan kurang akurat, sehingga diperlukan

18

analisis lebih lanjut untuk menentukan jenis hidrokarbon yang terdapat pada sumur LG-6 dan LK-1.

VI.1.4.Parameter Picking

• Pickett plot PHIE-Resistivitas

Pickett plot digunakan untuk menentukan resistivitas air formasi pada plot antara PHIE terhadap resistivitas pada zona 100% air, dimana pada batas bawah merupakan zona yang memiliki kandungan shale, sedangkan batas atas yang memiliki kandungan 100% air.

Gambar 14. Pickett plotpada sumur LG-1 (atas-kiri), sumur LG-6 (atas-kanan),

dan sumur LK-1 (bawah)

Berdasarkan hasil dari pickett plot pada gambar 14 diperoleh zona dengan saturasi air 100% berada pada nilai eksponen, konstanta, dan Rw sebegai berikut.

Langgak-1 ILD / PHIE Active Zone : 1 1. 10. 100. 1000. ILD 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1. P H IE 0.2 0.3 0.5

4 points plotted out of 171

Parameter : Rw : 0.147 Parameter : Rw Form Temp : 0.0958 Parameter : m exponent : 1.96 Parameter : n exponent : 2. Parameter : a factor : 1. Zone Depths (1) 1088.F - 1173.F Discriminators VCL < 0.1 Langgak-6 RT / PHIE Active Zone : 1 1. 10. 100. 1000. RT 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1. P H IE 0.2 0.3 0.5

2 points plotted out of 151

Parameter : Rw : 0.0258 Parameter : Rw Form Temp : 0.0166 Parameter : m exponent : 1.72 Parameter : n exponent : 2. Parameter : a factor : 1. Zone Depths (1) 1159.5F - 1234.5F Discriminators VCL < 0.5 Langkitin-1 LLD / PHIE Active Zone : 1 1. 10. 100. 1000. LLD 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1. P H IE 0.2 0.3 0.5

16 points plotted out of 1421 Parameter : Rw : 10. Parameter : Rw Form Temp : 6.09 Parameter : m exponent : 1.98 Parameter : n exponent : 2. Parameter : a factor : 1. Zone Depths (1) 1325.F - 2035.F Discriminators VCL < 0.1

19

Tabel 5. Hasil Pickett plot

• Crossplot Neutron-Density

Crossplot Neutron-Density digunakan untuk menentukan jenis litologi, wet clay, dan dry clay pada zona yang akan di analisis. Parameter-parameter tersebut akan digunakan dalam perhitungan porositas total (PHIT).

Gambar 15. Crossplot Neutron-Density pada sumur LG-1

Berdasarkan crossplot di atas persebaran data yang terdapat pada sumur LG-1 berada pada zona sandstone yang memiliki densitas dan porositas yang tinggi, hal itu didukung oleh data literature yang menujukkan bahwa litologi pada daerah tersebut yaitu batupasir dengan sedikit selingan serpih (shale). Penentuan titik wet clay dapat dilihat pada gambar 15, dimana titik wet clay di letakkann pada zona yang memiliki kandungan clay yang paling tinggi yaitu dengan nilai densitas dan porositas yang rendah.

VI.2. Analisis Kuantitatif VI.2.1. Pre-Kalkulasi

Pada tahap ini dilakukan perhitungan gradient temperature yang akan digunakan sebagai input dalam melakukan perhitungan porositas. Data yang digunakan pada perhitungan ini yaitu data temperature yang diperoleh dari report sumur (tabel 3). Berikut merupakan hasil perhitungan gradient temperature pada gambar 16. Langgak-1 NPHI / RHOB Active Zone : 1 -0.05 0.08 0.21 0.34 0.47 0.6 NPHI 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. R H O B SS 0 10 20 30 40 LS 0 10 20 30 40 DOL 0 10 20 30 40

(SWS) Density Neutron(TNPH) overlay, Rhofluid = 1.0 (CP-1e 1989) 171 points plotted out of 171

Parameter : Neu Wet Clay : 0.108 Parameter : Rho Wet Clay : 2.505 Parameter : Rho Dry Clay : 2.78

Zone Depths (1) 1088.F - 1173.F Langgak-1 NPHI / RHOB Active Zone : 2 -0.05 0.08 0.21 0.34 0.47 0.6 NPHI 3. 2.8 2.6 2.4 2.2 2. R H O B SS 0 10 20 30 40 LS 0 10 20 30 40 DOL 0 10 20 30 40

(SWS) Density Neutron(TNPH) overlay, Rhofluid = 1.0 (CP-1e 1989) 464 points plotted out of 467

Parameter : Neu Wet Clay : 0.147 Parameter : Rho Wet Clay : 2.442 Parameter : Rho Dry Clay : 2.78

Zone Depths (2) 1173.F - 1406.F

20

Gambar 16. Gradient Temperature

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai gradient temperature sebesar 73.4945 yang menunjukkan bahwa setiap kedalaman 73.4945 ft terdapat kenaikan temperature sebesar 10F.

VI.2.2. Kalkulasi

Pada tahap ini dilakukan beberapa perhitungan untuk mendapatkan saturasi air yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi zona reservoir. Berikut merupakan tahapan dalam melakukan perhitungan tersebut.

1. Perhitungan volume serpih

Volume serpih atau shale dihitung untuk mengidentifikasi zona-zona mana yang diindikasikan sebagai zona reservoir awal, dimana zona reservoir memiliki kandungan volume serpih yang sedikit dibandingkan zona non-reservoir. Perhitungan volume serpih dilakukan dengan menggunakan log gamma-ray melalui persamaan sebagai berikut.

Keterangan :

Vsh /IGR : Volume serpih

GRlog : Nilai GR pada lapisan tersebut

GRmax : Nilai GR paling maksimum

GRmin : Nilai GR paling minimum.

2. Perhitungan porositas

Pada perhitungan porositas digunakan log densitas dan log neutron, log tersebut umumnya sering digunakan untuk melakukan perhitungan porositas pada batuan karena log densitas sensitive terhadap mineral berat, sedangkan log neutron

21

sensitive terhadap mineral lempung. Kedua data log tersebut dapat menunjukkan adanya zona yang porous, sehingga sangat cocok digunakan untuk menentukan porositas yang terkandung didalam batuan. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam melakukan perhitungan porositas.

Keterangan :

ɸd : Porositas yang diturunkan dari log densitas

ɸd : Porositas yang diturunkan dari log neutron

ɸ : Total porositas ρma : Densitas matriks ρb : Densitas formasi ρf : Densitas fluida a & b : Konstanta N : Jumlah neutron

Setelah dilakukan perhitungan total porositas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan porositas efektif, yakni porositas yang berkontribusi terhadap laju fluida didalam reservoir dengan persamaan sebagai berikut.

Keterangan :

ɸE : Porositas efektive

ɸn : Porositas total Vsh : Volume serpih

3. Perhitungan nilai resistivitas air (Rw) dan saturasi air (Sw)

Nilai resistivitas air (Rw) ditentukan dengan menggunakan metode pickett plot pada gambar 14. Dari metode tersebut akan dapat ditentukan nilai resistivitas air (Rw), turtuosity factor (a), cementation exponent (m), dan saturation exponent (n) sesuai dengan zona yang memiliki 100% air di formasi tersebut. Nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk melakukan perhitungan saturasi air sesuai dengan persamaan sebagai berikut.

22 Keterangan :

Sw : Saturasi air ɸ : Porositas

Rw : Resistivitas air formasi

Rt : Resistivitas formasi yang tidak terganggu a : Konstanta tortousity

m : Eksponen sementasi n : Eksponen saturasi

Setelah mendapatkan nilai volume serpih, porositas, dan saturasi air maka selanjutnya dilakukan penentuan cutoff untuk mendapatkan zona-zona yang layak sebagai zona reservoir. Penentuan cutoff dilakukan dengan prinsip membuang porositas kecil, volume serpih yang tinggi, dan saturasi air yang tinggi yang terdapat pada data. Dengan demikian akan mendapatkan zona reservoir yang layak. Berikut merupakan crossplot frekuensi sebagai penentuan cutoff dari volume serpih, porositas, dan saturasi air.

Gambar 17. Frekuensi crossplot untuk menentukan nilai cutoff dari volume serpih, porositas, dan

saturasi air

Berdasarkan penentuan cutoff pada gambar 17 maka diperoleh nilai cutoff sebagai berikut.

23

Hasil cutoff pada tabel 6 digunakan untuk menentukan pay-summary yang bertujuan untuk menentukan zona reservoir yang memiliki kualitas yang baik untuk dilakukan eksplorasi dan produksi. Berikut merupakan hasil pay-summary pada gambar 18.

Gambar 18. Pay-summary pada sumur LG-1 (atas), sumur LG-6 (tengah),

24

Hasil pay-summary pada gambar 18 di atas merupakan hasil perhitungan secara kuantitatif dengan bantuan software. Dapat dilihat hasil tersebut sesuai dengan Analisis secara kualitatif yang terdapat pada gambar 13, kecuali pada sumur LK-1. Pada sumur LK-1 berdasarkan analisis seacara kualitatif pada kedalaman 1600 – 2000 ft merupakan reservoir yang berisi hidrokarbon, namun hasil analisis secara kuantitatif menunjukkan reservoir yang berisi air, hal itu dikarenakan nilai porositas efektif yang rendah.

25 BAB VII PENUTUP VII.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Diperoleh nilai volume serpih, porositas, dan saturasi air pada sumur LG-1, LG-6, dan

LK-1 sebagai beirkut.

2. Diperoleh beberapa parameter petrofisik minimun (cutoff) sebagai berikut.

3.

Estimasi rata-rata ketebalan potensi reservoir yang mengandung hidrokarbon adalah sebagai berikut.VII.2. Saran

Untuk kedepannya perlu dilakukan analisis petrofisika dengan menambahkan data core dan melakukan perhitungan cadangan reservoir pada daerah penelitian.

26

DAFTAR PUSTAKA

Asquith, G.B. 1976. Basic Well Log Analysis for Geologists. Oklahoma: AAPG, Methods in Exploration Series.

Dewanto, O. 2009. Buku Ajar Well Logging Vol 6. Teknik Geofisika Universitas Lampung. Bandarlampung.

Harsono, A. 1997. Evaluasi Formasi dan Aplikasi Log. Schlumberger Oilfield Services. Jakarta.

Heidrick, T.L dan Aulia, K. 1993. A structural and Tectonic Model of The Coastal Plain Block, Central Sumatera Basin, Indonesia. Indonesian Petroleum Assosiation, Proceeding 22th Annual Convention. Jakarta. Vol. 1,p. 285-316.

Mertosono S., and Nayoan G.A.S. 1974. The Tertiary Basinal Area of Central Sumatra. Indonesian Petroleum Association, Proceedings 3th Annual Convention, p. 63-76. Rider, M. 1996. The Geological Interpretation of Well Logs (2nd edition). Malta:Whittles

Publishing.

Schlumberger. 1989. Log Interpretation Principles/Aplication. Schlumberger Educational Services. Texas.

Widada, S, et al. 2018 . Potensi Shale Hydrocarbon Formasi Brown Shale, Cekungan Sumatra Tengah Berdasarkan Data Log Mekanik. Jurnal Offshore. Vol.2 No.1. ISSN :2549-8681.

27 LAMPIRAN

28

Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik

SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTIK Nomor ... Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ongki Ari Prayoga, S.T.

Nomor Pegawai : 2019150119951

Jabatan : Petrophysicist

Instansi : LEMIGAS

Alamat Instansi : Jl. Raya Ciledug Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama Selaku Pembimbing Institusi, menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : M Aldi

NIM : 101117040

Program Studi : Teknik Geofisika Universitas Pertamina

Telah menyelesaikan Kerja Praktik di:

Instansi : LEMIGAS

Bagian : Eksplorasi

Tema Kerja Praktik : Identifikasi Zona Reservoir Menggunakan Kajian Petrofisik Pada Lapangan X, Cekungan Sumatera Tengah

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan secara bertanggung jawab.

Jakarta, 20 Desember 2020 Pembimbing Institusi,

Ongki Ari Prayoga, S.T. NIP. 2019150119951

29

Lampiran 3. Lembar Bimbingan Kerja Praktik

LEMBAR BIMBINGAN KERJA PRAKTIK

Nama : M Aldi NIM : 101117011

Program Studi : Teknik Geofisika Perguruan Tinggi : Universitas Pertamina

No.1 Hari/Tanggal: Jumat, 21 Agustus 2020

Hal yang menjadi perhatian:

• Pendahuluan proyek kerja praktik oleh Lemigas secara keseluruhan.

• Alur Kerja Praktik.

• Normalisasi.

Paraf Pembimbing:

No.2 Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2020

Hal yang menjadi perhatian:

• Penjelasan mengenai eksport data sumur dari petrel dan import data sumur ke sodtware IP.

• Penjelasan alur Kerja Praktik.

Paraf Pembimbing:

No.3 Hari/Tanggal: Kamis, 03 September 2020

Hal yang menjadi perhatian:

• Running untuk menghitung volume serpih pada

software IP.

30

No.4 Hari/Tanggal: Rabu, 04 November 2020

Hal yang menjadi perhatian:

• Penjelasaan mengenai kepastian well yang ingin dikerjakan.

• Penjelasan mengenai batas-batas formasi yang terdapat pada report well.

Paraf Pembimbing:

No.5 Hari/Tanggal: Selasa, 01 Desember 2020

Hal yang menjadi perhatian:

• Presentasi akhir Kerja Praktik

• Saran dari hasil Kerja Praktik

31

LEMBAR BIMBINGAN KERJA PRAKTIK

Nama : M Aldi

Program Studi : Teknik Geofisika

NIM : 101117011

No. 1 Hari/Tanggal: Jumat, 09 Oktober 2020

Hal yang menjadi perhatian:

- Update mengenai processing Kerja Praktik.

- Saran dari pembimbing mengenai processing

software IP

Paraf Pembimbing:

No. 2 Hari/Tanggal: Rabu, 11 November 2020

Hal yang menjadi perhatian:

- Load data log di software IP - Pembagian zona

Paraf Pembimbing:

No. 3 Hari/Tanggal: Rabu, 25 November 2020

Hal yang menjadi perhatian:

- Update hasil akhir Kerja Praktik. - Persiapan seminar Kerja Praktik.

32

No. 4 Hari/Tanggal: Sabtu, 19 Desember 2020

Hal yang menjadi perhatian:

- Revisi laporan hasil Kerja Praktik.