Keanekaragaman Vegetasi Rawa di Kecamatan Tanjung Lago

Vegetation Diversity of Swamp in Tanjung Lago DistrictSiti Indah Oktaviani*)1, Didi Jaya Santri2, dan Endang Dayat2 1Mahasiswi Program Studi Pengelolaan Lingkungan Universitas Sriwijaya

2Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jln. Padang Selasa No.524 Palembang Sumatera Selatan Indonesia 30129 Telp. 0711-354222, Fax. 0711-310320, e-mail: pps.unsri.ac.id

*)Penulis untuk korespondensi: sitiindah_oktaviani@yahoo.com ABSTRACT

The study aims to determine the diversity of vegetation swamp ecosystems in the district of Tanjung Lago. The study was conducted from June to July 2011. Methods of analysis using squares method, quantitative data analysis conducted on the value of density, dominance, frequency, importance and diversity index of each type of plant. The results showed that the vegetation consists of 16 genuses and 21 species dominated by Pteridophyta and Spermatophyta. vegetation diversity value of (2.0680), the higher the number, the higher the index type of diversity of a kind. Such characteristics are caused by environmental influences owned as organic matter content and low pH and factors derived human intervention.

Keywords: Biodiversity, swamp ecosystem, vegetation ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman vegetasi ekosistem rawa di Kecamatan Tanjung Lago. Penelitian dilakukan dari bulan Juni-Juli 2011. Metode

analisis mengunakan metode kuadrat, analisa data kuantitatif dilakukan terhadap nilai kerapatan, dominasi, frekuensi, nilai penting dan indeks keanekaragaman masing-masing

jenis tumbuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa vegetasi terdiri dari 16 suku dan 21 didominasi oleh Pteridophyta dan Spermatophyta. nilai keanekaragaman vegetasi

sebesar (2,0680), semakin tinggi jumlah jenis maka semakin tinggi indeks keanekaragaman suatu jenis. Karakteristik yang demikian disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimiliki seperti kandungan bahan organik dan pH rendah serta faktor yang berasal campur tangan manusia.

Kata kunci: Ekosistem rawa, keanekaragaman, vegetasi PENDAHULUAN

Lahan rawa di Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang kaya akan sumber daya hayati termasuk flora. Luas lahan rawa meliputi areal sekitar 33,4 – 39,4 juta hektar yang tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua (Jumberi et al. 2006). Menurut Suparwoto dan Waluyo (2009), di pulau Sumatra lahan rawa yang terluas terdapat di provinsi Sumatra Selatan yakni mencapai 2,98 juta ha, namun yang baru dikelola sebesar

368.690 ha. Lahan rawa di Sumatra Selatan merupakan wilayah cekungan yang secara alami berfungsi sebagai tampung air hujan, sebagai tempat tinggal dan tempat hidupnya tumbuhan. Di lahan rawa terjadi dinamika pengaturan air secara musiman yang bergantung pada besarnya aliran permukaan dari curahan air hujan maupun air sungai.

Sebagai sebuah ekosistem yang spesifik, lahan ini terdiri atas berbagai tipologi lahan seperti lahan sulfat masam, gambut, dan salin. Topografi lahan rawa umumnya datar yang dicirikan oleh sifat

hidrologi yang dipengaruhi oleh diurnal pasang surut, yang dikenal sebagai lahan rawa pasang surut, atau tergenang melebihi 3 bulan yang dikenal sebagai lahan rawa lebak (Widjaja 1986). Sifat yang khas ini mendukung perkembangan tumbuhan, binatang dan mikroba yang khas rawa. Jenis pohon yang tumbuh di areal rawa gambut sangat spesifik dan beberap jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik dari hasil kayunya maupun hasil non kayu seperti getah-getahan, rotan, obat-obatan dan lain-lain (Daryono 2009).

Dalam kondisi alami, lahan rawa ditumbuhi berbagai tumbuhan air, baik sejenis rumputan (reeds, sedges, dan rushes), vegetasi semak maupun kayu-kayuan/hutan, tanahnya jenuh air atau mempunyai permukaan air tanah dangkal,

atau bahkan tergenang dangkal (Jumberi et al. 2006). Akan tetapi menurut Sukojo

(2003), Perkembangan dan kemajuan ekonomi pada masyarakat mengakibatkan perubahan tata guna lahan sehingga kawasan resapan berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air. Penurunan daya resap tanah terhadap air dapat juga terjadi karena hilangnya vegetasi penutup tanah (terbukanya tanah akibat kurang lebatnya vegetasi).

Berdasarkan penelitian Sartika (2001) melaporkan analisis vegetasi herba rawa lebak pada bekas lahan persawahan di Jalan Palembang-Inderalaya terdiri dari 3 suku yaitu Cyperaceae, Graminaceae dan Asteraceae. Sedikitnya suku dan jenis tumbuhan yang ditemukan menunjukkan kurang lebatnya vegetasi yang ada di rawa lebak tersebut. Menurut Asikin dan Thamrin (2012) di lahan rawa Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ditemukan beberapa jenis tumbuhan liar yang termasuk dalam 181 genera dalam 51 famili yang

terdiri atas golongan berdaun lebar 110 spesies, rumput 40 spesies, dan teki 31 spesies.

Salah satu contoh ekosistem rawa terluas yang ada di Sumatra Selatan

terdapat di Kabupaten Banyuasin (Dinas PU Sumsel 2006). Seiring dengan pengembangan kota wilayah ini cenderung mengalami perubahan ekosistem. Kecamatan Tanjung Lago merupakan salah satu daerah dari Kabupaten Banyuasin yang wilayahnya dijadikan sebagai jalur emas untuk transportasi di kawasan pantai Timur Sumatera karena saat ini sedang berlangsung pembangunan pelabuhan, rel kereta api. Untuk mengetahui perubahan ekositem alami daerah tersebut maka perlu dilakukan pendataan tentang keanekaragaman vegetasi sebelum terjadi reklamasi lahan rawa. Penelitian ini bertujuan menentukan keanekaragaman vegetasi rawa yang ada di Kecamatan Tanjung Lago.

BAHAN DAN METODE Lokasi dan Waktu

Penelirian telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2011, bertempat di rawa di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting, plastik transparan, kertas Koran, sasak kayu/besi, karton kardus, alumunium bergelombang, tali pengikat (ikat pinggang), label gantung, gunting, kertas A3, selotif, kamera digital, patok pembatas, benang, jarum, dan alat tulis. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai vegetasi di rawa yang terdapat di kecamatan Tanjung Lago. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode kuadrat.

Cara Kerja

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode kuadrat. Diletakkan 5 plot di lokasi yang berbeda ukuran plot berturut-turut adalah 20 x 20 m untuk pohon, 10 x

10 m untuk perdu, 5 x 5 m untuk semak, 2 x 2 m untuk herba. Pada setiap plot data

yang diambil adalah nama, jumlah dan tajuk pohon (luas penutup) dari masing-masing jenis tumbuhan untuk menentukan kerapatan, kerimbunan dan frekuensi.

Tumbuhan yang ditemukan langsung difoto di tempat, spesimen yang dikoleksi diusahakan meliputi berupa spesimen tumbuhan dengan bagian tubuh lengkap (akar, batang, daun, bunga). Sampel tumbuhan diambil dan diberi label gantungPengambilan spesimen yang dikoleksi berdasarkan teori Anderson (1999).

Identifikasi dan klasifikasi

Spesimen yang terkoleksi diamati satu-persatu dengan mengamati morfologinya. Menurut Purwoko (1991). Herbarium

Pembuatan herbarium didasarkan pada Anderson (1999), dengan beberapa proses penting, dimulai dari proses pengepresan, pengeringan, pengeplakan dan penyimpanan specimen.

Analisis Data

Analisi kuantitatif untuk mengetahui angka kerapatan, kerimbunan, frekuensi dan nilai penting dilakukan dengan perhitungan menurut Muller-dombois dan Ellenberg (1974). Untuk indeks keanekaragaman dihitung menurut indeks keanekaragaman spesies Shanon-Wiener (Krebs 1989).

HASIL Komposisi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa jenis-jenis tumbuhan penyusun vegetasi rawa yang terdapat di Kecamatan Tanjung Lago disusun oleh 16 suku dalam 21 jenis

tumbuhan (Tabel 1). Pada tingkat herba (8 jenis), kemudian diikuti oleh tingkat

semak sebanyak (4 jenis), tingkat perdu (3 jenis) dan tingkat pohon (6 jenis) didominasi oleh Spermathopyta dan Pteridopthyta (Tabel 2).

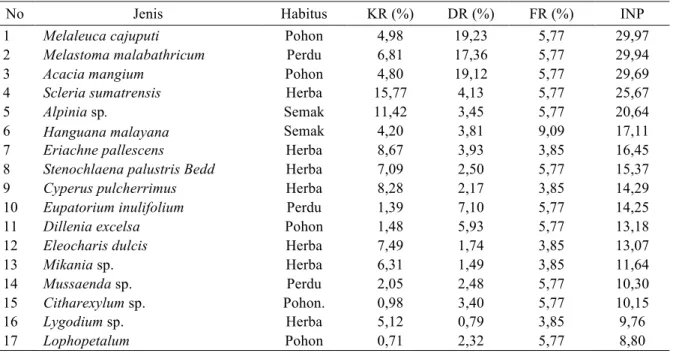

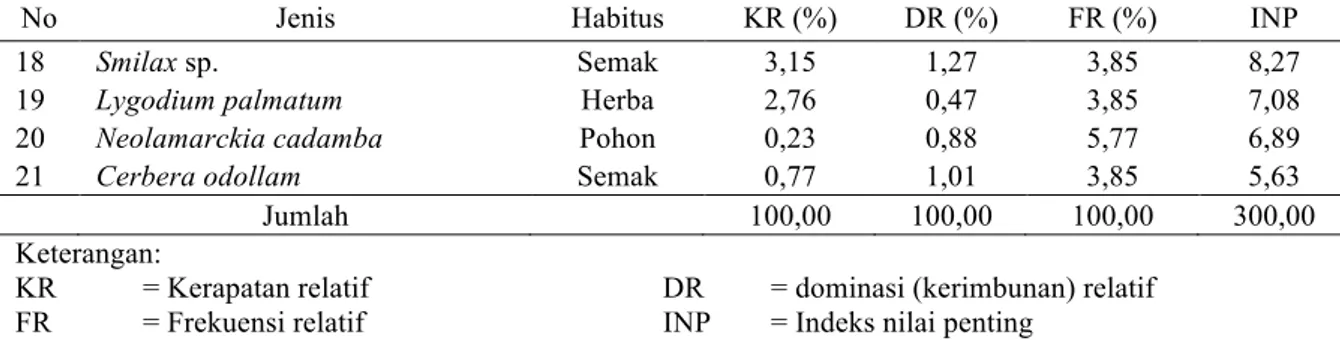

Kerapatan Dominasi dan Frekuensi Hasil perhitungan persentase dari parameter kerapatan, dominasi dan frekuensi diperoleh nilai penting, dapat dilihat pada Tabel 2 berdasarkan 5 lokasi plot yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis vegetasi, Nilai penting dari setiap jenis tumbuhan ditentukan berdasarkan jumlah kerapatan relatif, domonasi relatif dan frekuensi relatif. Berdasarkan Tabel 2, jenis tumbuhan yang memiliki nilai penting tertinggi untuk tingkat pohon yaitu Melaleuca cajuputi (29,97%), untuk tingkat perdu Melastoma malabathricum (29,94%), tingat semak Alpinia sp. (20,64%) dan herba Stenochlaena palustris Bedd (15,37%).

Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman memberikan informasi lebih lanjut tentang komposisi komunitas dari suatu jenis. Keanekaragaman dihitung berdasarkan nilai indeks Shanon Wiener (Odum 1998), dapat dilihat pada Tabel 3. Keanekaragaman di ekosistem sedang karena jumlah individu lebih beragam dan jumlah jenis pada beberapa individunya tinggi. Misalnya pada tumbuhan Melaleuca cajuputi di ekosistem berjumlah 1.263 individu kondisi tersebut sangat berpengaruh pada jumlah keanekaragaman. Berdasarkan Gambar 1, menunjukan persentase dari nilai penting perhabitus tumbuhan yang ada pada ekosistem persentase tumbuhan berhabitus herba dengan tumbuhan berhabitus pohon tidak terlalu jauh perbedaanya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan pada ekosistem rawa, dengan 5 plot pengamatan pada dua ekosistem,

komposisi jenis tumbuhan disusun oleh Pteridophyta dan Spermatophyte. Terdiri dari 16 suku dan 21 jenis yaitu Stenochlaena palustris Bedd., Eleocharis dulcis, Cyperus pulcherrimus, Scleria sumatrensis, Lygodium sp., Lygodium palmatum, Smilax sp., Mikania sp.,

Eupatorium inulifolium, Eriachne pallescens, Alpinia sp., Melastoma malabathricum, Mussaenda sp., Neolamarckia cadamba, Melaleuca

cajuputi, Acacia mangium, Dillenia excelsa, Citharexylum sp., Lophopetalum sp., Cerbera odollam, dan Hanguana malayana.

Tabel 1. Jenis tumbuhan yang ditemukan di Ekosistem Rawa pada Kecamatan Tanjung Lago.

Tabel 2. Nilai penting jenis-jenis tumbuhan di Ekosistem Rawa pada Kecamatan Tanjung Lago.

No Jenis Habitus KR (%) DR (%) FR (%) INP

1 Melaleuca cajuputi Pohon 4,98 19,23 5,77 29,97

2 Melastoma malabathricum Perdu 6,81 17,36 5,77 29,94

3 Acacia mangium Pohon 4,80 19,12 5,77 29,69

4 Scleria sumatrensis Herba 15,77 4,13 5,77 25,67

5 Alpinia sp. Semak 11,42 3,45 5,77 20,64

6 Hanguana malayana Semak 4,20 3,81 9,09 17,11

7 Eriachne pallescens Herba 8,67 3,93 3,85 16,45

8 Stenochlaena palustris Bedd Herba 7,09 2,50 5,77 15,37

9 Cyperus pulcherrimus Herba 8,28 2,17 3,85 14,29

10 Eupatorium inulifolium Perdu 1,39 7,10 5,77 14,25

11 Dillenia excelsa Pohon 1,48 5,93 5,77 13,18

12 Eleocharis dulcis Herba 7,49 1,74 3,85 13,07

13 Mikania sp. Herba 6,31 1,49 3,85 11,64

14 Mussaenda sp. Perdu 2,05 2,48 5,77 10,30

15 Citharexylum sp. Pohon. 0,98 3,40 5,77 10,15

16 Lygodium sp. Herba 5,12 0,79 3,85 9,76

17 Lophopetalum Pohon 0,71 2,32 5,77 8,80

No Suku Jenis Nama Daerah Jumlah

1 Polypodiaceae Stenochlaena palustris Bedd Paku Udang 18

2 Cyperaceae Eleocharis dulcis Purun Tikus 19

3 Cyperaceae Cyperus pulcherrimus - 21

4 Cyperaceae Scleria sumatrensis - 40

5 Lygodiaceae Lygodium sp. - 13

6 Lygodiaceae Lygodium palmatum Paku Kawat 7

7 Smilacaceae Smilax sp. - 8

8 Asteraceae Mikania sp. Mikania 16

9 Asteraceae Eupatorium inulifolium Kirinyu 22

10 Poaceae Eriachne pallescens Benteh 22

11 Zingiberaceae Alpinia sp. - 181

12 Melastomataceae Melastoma malabathricum Seduduk 432

13 Hanguanaceae Hanguana malayana Bakung Air 14

14 Rubiaceae Mussaenda sp. Nusa Indah 130

15 Rubiaceae Neolamarckia cadamba Jabon 59

16 Myrtaceae Melaleuca cajuputi Gelam 1263

17 Fabaceae Acacia mangium Akasia 1218

18 Dilleniaceae Dillenia excelsa Simpur 375

19 Verbenaceae Citharexylum sp. - 248

20 Celastraceae Lophopetalum sp. Medang 181

No Jenis Habitus KR (%) DR (%) FR (%) INP

18 Smilax sp. Semak 3,15 1,27 3,85 8,27

19 Lygodium palmatum Herba 2,76 0,47 3,85 7,08

20 Neolamarckia cadamba Pohon 0,23 0,88 5,77 6,89

21 Cerbera odollam Semak 0,77 1,01 3,85 5,63

Jumlah 100,00 100,00 100,00 300,00

Keterangan:

KR = Kerapatan relatif DR = dominasi (kerimbunan) relatif FR = Frekuensi relatif INP = Indeks nilai penting

Dari 5 plot yang diambil untuk jenis pada berbagai tingkat yaitu tumbuhan, perdu, semak, pancang dan pohon tidak semua jenis penyusun vegetasi berada dalam satu plotdi areal Kecamatan Tanjung Lago. Ada 2 plot berada didaerah yang selalu terbakar pada musim kering diikuti tergenang pada musim hujan secara berkala setiap tahun. Karena kondisi rawa yang berubah seperti arang dan tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air sehingga pertumbuhan tanaman dan vegetasi menjadi kerdil (Tim Sintesis Kebijakan 2008). Pengolahan lahan, pada dasarnya menyebabkan partikel tanah lepas sehingga rawan terhadap erosi. Bila hal ini terjadi, erosi tersebut akan mempercepat proses penambahan sedimen ke dasar perairan rawa ( Hanggari 2008).

Tabel 3. Keanekaragaman jenis tumbuhan Ekosistem rawa pada Kecamatan Tanjung Lago

Lokasi Indeks keanekaragaman

Ekosistem 2,0680

Gambar 1. Grafik jumlah jenis setiap habitus. Kerapatan menggambarkan jumlah atau banyaknya jenis suatu individu dalam satuan luas tertentu. Kerapatan ini ditentukan berdasarkan jumlah individu rata-rata dibagi luas area pengamatan.

Sedangkan kerapatan relatif ditentukan berdasarkan kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan seluruh jumlah jenis dilakikan 100%. Berdasarkan data dari Tabel 2 Scleria sumatrensis memiliki nilai kerapatan tertinggi

Tumbuhan yang menempati kerapatan tertinggi disebabkan karena tumbuhan ini cocok untuk hidup dan berkembang biak pada kondisi lahan dan lingkungan dimana tanah dan airnya mengandung pH rendah. Sedangkan pada tumbuhan yang memiliki kerapatan paling rendah, hal ini diduga karena lahan dan faktor lingkungan itu kurang cocok sebagai tempat tumbuh jenis terutama pH air dan tanahnya bersifat asam (rendah).

Dominasi mengambarkan luas penutup atau bagian tanah yang dikuasai oleh tumbuhan. Nilai dominasi suatu jenis tumbuhan didapat dengan melihat persentase daerah yang ditutupi atau dikuasai oleh jenis tumbuhan Berdasarkan Berdasarkan data dari Tabel 2 nilai dominasi tertinggi untuk jenis tumbuhan yang berada pada ekosistem rawa adalah Melaleuca cajiputi dengan dominasi mutlak dan relatif.

Keadaan ini dipengaruhi jumlah keberadaannya yang lebih banyak serta keadaan arsitekturnya, seperti kehadirannya lebih padat atau lebih bnyak dari jenis lain, sehingga penutupan terhadap suatu area lebih besar serta diikuti oleh struktur dan tekstur yang rindang. Selain itu diduga jenis jenis ini mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tumbuhan lainya.

Frekuensi mengambarkan distribusi atau penyebaran serta kehadiran suatu jenis tumbuhan terhadap suatu area. Frekuensi dapat dihitung dari permunculan tiap-tiap

jenis tumbuhan dalam tiap plot. Perhitungannya ditentukan berdasarkan jumlah plot yang diamati dikalikan 100%. Berdasarkan pengamatan (Tabel 2) untuk frekuensi hampir semua jenis tumbuhan memiliki nilai frekuensi yang sama, hal ini karena jenis tumbuhan-tumbuhan tersebut paling sering ditemukan pada tiap plot. Keadaan yang demikian dapat disebabkan oleh lingkungan sehingga tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyebar. Akibatnya kehadiran jenis ini bisa di temukan disetiap area pengamatan. Selain itu diduga tumbuhan ini mampu bersaing atau berkompetisi dengan tumbuhan lain sehingga distribusinya relatif lebih merata dibanding jenis lainya. Kemudian lingkungan yang homogen, pH dan unsur makro organik di lahan ini diduga mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan jenis tumbuhan ini. Jenis ini berkembang biak cepat dengan biji.

Harga nilai penting dari suatu jenis tumbuhan menentukan peranan jenis tumbuhan tersebut dalam komunitas tumbuhan. Nilai penting dari setiap jenis tumbuhan ditentukan berdasarkan jumlah kerapatan relatif, domonasi relatif dan frekuensi relatif. Berdasarkan tabel 3, jenis tumbuhan yang memiliki nilai penting tertinggi (29,97%) yaitu Melaleuca cajuputi, Melastoma malabathricum dan Acacia mangium, sedangkan nama suku dari jenis yang memiliki nilai penting urutan pertama dan kedua terbesar dapat mewakili karakteristik vegetasi setempat sehingga dapat digunakan untuk memberi nama vegetasi di tempat itu.

Berdasarkan nilai penting yang ada dapat dilihat bahwa, tumbuhan berhabitus pohon (Melaleuca cajuputi dan Acacia mangium) memiliki jumlah yang paling tinggi, sedangkan pada tingkat tumbuhan herba memiliki nilai penting yang tinggi (Scleria sumantrensis dan Eleocharis dulcis) hal tersebut diduga karena perubahan dari ekosistem rawa. pada ekositem yang mengalami gangguan seperti pembakaran akan lebih didominasi herba, karena kemampuan dari herba untuk

tumbuh lebih tinggi dari tumbuhan habitus lain. Konsep dominansi dapat dikatakan bahwa jenis yang memiliki INP tertinggi kemungkinan menang atau mampu bersaing dalam suatu daerah tertentu, mempunyai toleransi yang tertinggi, dan cocok dengan habitatnya dibandingkan dengan jenis lainnya. Jenis- jenis yang lolos dari tingkat semai, pancang, tiang hingga pohon memiliki tingkat persentase hidup yang tinggi (Utomo 2000).

Pada Tabel 3 menunjukan nilai keanekaragaman vegetasi rawa yang ada sebesar (2,0680) masih tergolong rendah. Berdasarkan indeks keanekaragaman jenis (H’) diketahui bahwa pada tingkat herba, semak, pancang dan pohon keanekaragaman jenis vegetasi rendah, H’ berkisaran antara 0,0 – 2,0. Pada seluruh tingkatan pertumbuhan, keanekragaman jenis vegetasi di setiap plot tergolong rendah yang terlihat dari nilai indeks keanekaragaman (H’) < 2,0. H' yang besar menunjukan tingkat kemantapan suatu komunitas. Nilai H' = 0 terjadi jika hanya ada satu spesies dalam sampel dan H' maksimal bila semua jenis mempunyai jumlah individu yang sama dan ini menunjukkan kelimpahan terdistribusi secara sempurna menurut (Ludwig dan Reynold 1988). Secara umum kecilnya nilai indeks keanekaragaman hayati vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut menunjukkan telah terjadi tekanan terhadap vegetasi. Tekanan tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi puncak musim kemarau sehingga menyebabkan jumlah jenis herba yang dijumpai sangat sedikit dan berdampak negatif pada menurunnya jumlah spesies yang dijumpai pada lokasi penelitian. Faktor penekan lain adalah terjadinya bencana seperti kebakaran yang dapat menyebabkan kematian vegetasi terutama pada tingkat semai (Indra et al. 2009).

Indeks keragaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks keragaman Shanon-wiener. Kriteria nilai indeks karagaman jenis berdasarkan Shanon-wiener (H’) berkisar –7 dengan

kriteria sebagai berikut: jika H’ (0<2) tergolong rendah, H’ (2<3) tergolong sedang, H’ (>3) atau lebih tergolong tinggi. Keanekaragaman jenis yang tinggi merupakan indikator dari kemantapan atau kestabilan dari suatu lingkungan pertumbuhan. Kestabilan yang tinggi menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi, hal ini disebabkan terjadinya interaksi yang tinggi pula sehingga akan mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam menghadapi gangguan terhadap komponen-komponennya (Barbour et al. 1987; Djufri 2003). Menurut Naharuddin (2005) Indeks keanekaragaman menggambarkan tingkat keanekaragaman pada suatu komunitas, tingginya keanekaragaman pada suatu komunitas menunjukkan semakin mantap atau stabilnya ekosistem tersebut. Semakin tinggi nilai keanekaragaman jenis maka tingkat keanekaragamannya semakin besar.

Secara umum kecilnya nilai indeks keanekaragaman hayati vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut menunjukkan telah terjadi tekanan terhadap vegetasi. Tekanan tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi puncak musim kemarau sehingga menyebabkan jumlah jenis herba yang dijumpai sangat sedikit dan berdampak negatif pada menurunnya jumlah spesies yang dijumpai pada lokasi penelitian. Faktor penekan lain adalah terjadinya bencana seperti kebakaran yang dapat menyebabkan kematian vegetasi terutama pada tingkat semai (Indra et al. 2009).

Hutan jarang di cirikan dengan dominasi tumbuhan dari family Myrtacea seperti Melaleuca spp. Grup tumbuhan mengapung didominasi oleh tebu rawa (Hanguana malayana). Grup tumbuhanyang menonjol dipermukaan seperti teratai dan rumput pisau. Grup tumbuhan yang seluruh tubuhnya di bawah air seperti Hydrilla spp. Tutupan vegetasi tersebut hidup pada ekosistem lahan basah, yang perkembangannya mengikuti perkembangan dasar perairan. Adanya pedangkalan dasar rawa dapat menyebabkan perubahan tutupan tanaman

tersebut, dengan perubahan pola vegetasi dari lahan basah ke lahan kering.( Hartono et al. 2006).

Dari fakta yang ada, menunjukan bahwa di ekosistem rawa ini sedang dalam tahap suksesi sekunder. Menurut Irwanto (2007), suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas atau ekosistem alami terganggu baik secara alami atau buatan dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Menurut Naharuddin (2006) seiring dengan berlangsungnya suksesi hutan sekunder jenis vegetasi sudah mulai dikuasai oleh pohon yang dalam pertumbuhannya tahan naungan (toleran) sehingga jenisnya sudah mulai beragam.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi dan struktur vegetasi, yaitu flora, habitat (iklim, tanah, dan lain-lain), waktu dan kesempatan sehingga vegetasi di suatu tempat merupakan hasil resultante dari banyak faktor baik sekarang maupun yang lampau. Sebaliknya vegetasi dapat dipakai sebagai indikator suatu habitat baik pada saat sekarang maupun sejarahnya.Menurut Subagiyo (2006): Wijana (2014); Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies tumbuhan yaitu bahan organik tanah, kelengasan tanah, pH tanah, suhu, intensitas cahaya hal ini berakibat memberikan kondisi unsur hara yang rendah. Menurut (Kabelen dan Warpur 2009) Spesies tumbuhan dan hewan yang biasanya beradaptasi pada suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya tertentu dengan adanya perubahan tersebut akan memusnahkan banyak spesies dari fragmen–fragmen hutan. Fragmentasi habitat juga mengancam kebaradaan spesies dimana fragmentasi habitat memperkecil potensi suatu spesies untuk menyebar dan kolonisasi. Secara kimiawi, tanah gambut umumnya bereaksi masam (pH 3,0-4,5) (Tim Sintesis Kebijakan 2010)Setiap bentuk kerusakan hutan rawa akan selalu diikuti dengan respon lingkungan yang khas. Respon ini bertujuan untuk

memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak tersebut sesuai dengan potensi lahan yang tersisa dan beberapa faktor lain yang berpengaruh (Tricahyo dan Siboro 2005).

KESIMPULAN

a. Keanekaragaman vegetasi rawa disusun oleh Spermatophyta dan Pteridophyta terdiri dari 16 suku dan 21 jenis.

b. Berdasarkan nilai penting dan indeks keanekaragaman dapat diketahui bahwa ekosistem vegetasi kurang beragam dan merata.

c. Keadaan vegetai tersebut terjadi akibat pengaruh lingkungan, yang memiliki kandungan bahan organik dan pH renda serta faktor yang berasal campur tanggan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Didi Jaya Santri, M.Si. dan Drs. Endang Dayat, M,Si., yang telah membimbing dan membantu penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson LC. 1999. Collecting and preparing plant specimens and producing an herbarium. Jurnal Department of Biological Science 20:295-300.

Asiki S dan Thamrin M. 2012. Manfaat purun tikus (Eleocharis dulcis) pada ekosistem sawah rawa. Jurnal Litbang Pertanian 31(1).

Barbour GM, Burk JK dan Pitts WD. Terrestrial Plant Ecology. New York: The Benyamin/Cumming Publishing Company.

Daryono H. 2009. Potensi, permasalahan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 6(2): 71-101. Dinas Pekerjaan Umum Sumsel. 2006.

Informasi Daerah Rawa Provinsi Sumatera Selatan.

Direktorat Rawa. 1992. Prasarana fisik bagi pengembangan lahan pasang surut: Jaringan reklamasi rawa dan bangunan penunjang, serta operasionalisasinya.

Djufi. 2003. Analisis vegetasi spermatophyta di Taman Hutan Raya (TAHURA) Seulawah Aceh Besar. Jurnal Biodioversitas 4(1): 30-34. Hanggari ES. 2008. Kondisi lahan pasang

surutkawasan rawa pening dan potensi pemanfaatannya. Jurnal Teknologi Lingkungan 9(3): 294-301. Harton B, Nur M, dan Kamal M. 2006.

Kajian ekosistem air permukaan rawa Biru-Torasi Merauke Papua mengunakan citra pengindraan jauh dan SIG. Jurnal Forum Geografi 20(1): 1-12.

Indra AS, Putri LP, dan Merryana K. 2009. Degradasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 6(2): 169-194. Irwanto. 2007. Analisis vegetasi kawasan

Hutan Lindung Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku. Jurnal Kehutanan. Jumberi A, Noor M, dan Muklis. 2006.

Keanekaragaman sumber daya flora lahan rawa. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.

Kabelen F dan Warpur M. 2009. Struktur, Komposisi jenis pohon dan nilai ekologi vegetasi kawasan hutan di Kampung Sewan Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi. Jurnal Biologi Papua 1(2): 72-80.

Kershaw KA. 1973. Quantitatif end Dynamic Plant Ecology. Second Edition. London: Edward Arnold (Publisher) Limited.

Martono DS. 2012. Analisis vegetasi dan asosiasi antara jenis-jenis pohon utama penyusun hutan tropis dataran rendah di Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat. Jurnal Agri-Tek. 13(2).

Mueller-Dombois dan Ellenberg. 1984. Aims and Methods Of Vegetasion

Ecology. Toronto: Jhon Willey and Sons.

Naharuddin. 2005. Keanekaragaman jenis pohon di kawasan Sub-DAS Powelua Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Forestsains 2(2).

Naharuddin. 2006. indeks keanekaragaman dan kemiripan vegetasi di hutan sekunder kawasan Sub-DAS Powelua Kabupaten Donggala. Jurnal Agroland 13(3): 260-264.

Odum EP. 1993. Dasar-Dasar Ekologi. Ed ke-3. Tjahjono S, Penerjemah: Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Penerjemah dari: Fundamental of Ecology.

Purwoko A. 1991. Pembuatan herbarium mimosaceae dari habitat Kampus UNSRI Indralaya. [Laporan Penelitian]. Inderalaya: Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya Sartika Z. 2001. Analisis vegetasi herba

rawa lebak bekas lahan persawahan di Jalan Palembang-Inderalaya. [Skripsi]. Inderalaya: Fakultsa Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Sidiyasa K. 2007. Vegetasi dan keanekaragaman tumbuhan di sekitar areal tambang batubara Daeng Setuju dan Tanah Putih, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Info Hutan IV (2): 111-121. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

Subagiyo. 2006. Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa. Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian Departemen Pertanian. Edisi Pertama Tahun 2006.

Sukojo BM. 2003. Pemetaan ekosistem di wilayah gunung bromo dengan teknologi penginderaan jauh. Jurnal Makara Teknologi 7(2): 63-72. Suparwoto dan Waluyo. 2009.

Meningkatkan pendapatan petani di

rawa lebak melalui

penganekaragaman komoditas. Jurnal Pembangunan Manusia 7(1).

Tricahyo I dan Wibisono. 2005. Keanekaragaman jenis tumbuhan di hutan rawa gambut. Jurnal Silvikultur Wetland International Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut 1: 1-4.

Tim Sintesis Kebijakan. 2008. Pemanfaatan dan Konservasi Ekosistem Lahan Rawa Gambut di Kalimantan. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian (1): 149-156.

Utomi B. 2000. Kerusakan Hutan Akibat Invasi TumbuhannEksotik di Hutan Pegunungan Atas (1.500-2.400 mdpl) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Widjaja AIGP. 1986. Pengelolaan lahan rawa pasang surut dan lebak. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 5(1): 1-9.

Wijana N. 2014. Analisis komposisi dan keanekaragaman spesies tumbuhan di Hutan Desa Bali Aga Tigawasa, Buleleng – Bali. Jurnal Sains dan Teknologi 3(1): 1-12.