jBatik: menelusuri perkembangan motif kawung melalui kuantifikasi

dan algoritma

A. Haldani, Yun Hariadi, M. Lukman http://www.batikfractal.com

Paper ini membahas perkembangan motif kawung dari masa ke masa. Pada bagian pertama akan ditelusuri perkembangan motif kawung dari sisi sejarah dan makna filosofisnya. Dan pada bagian ke dua akan dilakukan kuantifikasi terhadap motif kawung melalui dimensi fraktal dan aturan dalam Lsystem. Melalui perangkat lunak jBatik yang dikembangkan oleh PixelPeopleProject akan diciptakan beraneka ragam alternatif motif kawung.

I. Sejarah dan perkembangan motif kawung

Pada kelompok ragam hias geometrik, dunia Batik mengenal motif tua (kuno) Kawung1 yang masuk ke dalam kriteria motif-motif Ceplok2 (ceplokan, keplok), dan lebih spesifik lagi masuk ke dalam motif Batik Pedalaman atau Keraton (Based on Hinduism traditions), serta merupakan salah satu anggota Motif Larangan di samping 7 (tujuh) motif larangan lainnya seperti Parang, Parang Rusak, Cemukiran, Sawat, Udan Liris, Semen, dan Alas-alasan.

Sebagai pusat dan aktor pengembangan batik, Batik Keraton mempunyai pengaruh terhadap wilayah pembatikan lain yang kurang begitu terikat dengan pakem (ideologi raja), sehingga motif-motif larangan tadi diadopsi dan diwujudkan dalam berbagai ekspresi bentuk, pewarnaan, dan komposisi oleh masing-masing wilayah secara lebih bebas nilai, baik sebagai motif utama, penyerta, maupun sebagai motif isen.

1

Kawung, secara desain mempunyai karakteristik :

Dibangun dari lingkaran atau bentuk elips yang bersinggungan atau overlap. Desain kawung secara umum terdiri atas empat oval yang saling menempel dan bersudut 90 derajat satu dengan yang lain. Pola ini berulang menutupi permukaan kain. Kawung ini memiliki ukuran bervariasi, dari besar ke kecil.

2

Ceplok adalah nama pola geometric yang repetitive yang tersusun atas pola berbentuk lingkaran sepert bunga

Makna motif larangan pada hakekatnya merujuk pada aspek politis, geografis, dan sosiologis sehubungan dengan keberadaan keraton Solo dan Yogya, hirarki antar keluarga istana dan rakyat biasa, serta adanya konsep kewilayahan lain seumpama pesisiran, yang tidak boleh sampai mempengaruhi secara lintas bentuk, lintas fungsi dan peruntukan pemakaian. Kesepakatan ini terjadi antara Sultan Yogyakarta dan Solo pada abad ke 18. Pendek kata motif-motif larangan (meski secara tipe milik kedua keraton itu berbeda), namun motif tersebut sama-sama mengandung sisi etika tentang the right people, the right place, dan the right time. Pemaknaan (inner) nya menjadi nilai lain diluar penampilan fisik (outer)nya.

Secara etimologis, kata kawung atau kaung diambil dari nama sejenis pohoh palem, atau pohon aren dan buah aren, sebagaimana kita mengenal gula aren, gula kawung, ataupun kolang-kaling yang berwarna putih yang tersembunyi di balik kulitnya yang keras, yang dalam kepercayaan Jawa dimaknai, bahwa itikad yang bersih itu sebagai ketetapan hati yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Bentuknya merupakan penampang lintang (irisan) dari buah tersebut yang memperlihatkan bentuk-bentuk oval dari ke-empat biji buahnya. Ada juga yang menghubungkan komposisi biji buahnya itu dengan 4 (empat) kelopak yang sedang mekar dari bunga lotus (teratai, atau padma) yang disimplifikasi, atau juga merupakan pengembangan dari sisik ikan. Menurut sumber lain, kawung juga bisa berhubungan dengan kata kwangwung, yakni sejenis serangga yang berwarna coklat mengkilap dan indah. Sementara Rouffaer (dalam Iwan Tirta, 71) mengatakan bahwa motif kawung dapat di hubungkan dengan motif kuno lainnya yakni Gringsing, sesuai penuturan di Kitab Pararaton tentang silsilah Raja-raja Jawa Timur di abad ke 14. Motif ini terdiri atas lingkaran kecil dengan titik di dalamnya, di susun menyerupai sisik ikan atau ular yang latar belakangnya dapat diisi dengan dekorasi motif lainnya. Di dalam naskah Jawa Timur tahun 1275 tadi menyebutkan istilah gringsing bersama-sama dengan suatu figur dalam pewayangan. Motif inilah, konon lantas berkembang menjadi motif yang kita sebut sebagai kawung. Nilai keantikan dari kawung dapat diidentifikasi berdasarkan ukuran lingkarannya. Semakin kecil, maka semakin tua.

Sebagaimana anggota motif ceplok yang lain, kawung-pun merefleksikan filosofi Jawa terhadap struktur semesta (kosmologi), di mana bentuk menyilang di tengahnya dianggap sebagai representasi dari pusat energi alam semesta. Sumber lain menjelaskan, baik itu motif Kawung, Kembang Kenikir, Sekar Asem, Grageh waluh, dsb; sangat memperlihatkan cara pandang khas masyarakat agraris terhadap alam dan siklus hidupnya yang sering terungkap dalam istilah seperti mulaning dumadi (awal dan akhir semua semesta), manunggaling kawula Gusti (menyatu dengan Yang Maha Kuasa), pajupat (empat arah mata

angin dan dewa-dewanya, arah meditasi dan tuahnya masing-masing), keblat papat kalimo pancer (tidak ada yang empat kalau tidak ada yang pusat), dsb. Sementara dari segi repeating-nya, Kawung mendasarkan pengulangannya pada pada format segi empat, oval, dan bintang.

Apa yang diidealisasikan oleh keraton di atas bukan merupakan kehendak raja yang mengada-ada atau tiba-tiba. Setidaknya hal ini diperlihatkan oleh banyak artefak kuno, semisal candi dan arca yang memperlihatkan motif kawung sebagai bagian yang mempunyai citera istimewa. Artefak tersebut dapat ditarik bahkan hingga jauh ke belakang ke era arca-arca perunggu abad ke-8 yang menggambarkan seorang tokoh suci Manjusari, arca Syiwa (termasuk di areal Prambanan), dan arca Ganesha yang memperlihatkan motif lereng, ceplok, dan nitik. Namun, mengenai asal-usul berbagai motif batik ini, para ahli sejarahpun melihat kemiripannya dengan artefak dari jalur lain, seumpama dari jalur kebudayaan Dongson (Vietnam), sebagaimana kita mengenal juga simbol-simbol kosmologis tentang ’Mandala’3 di dalamnya. Singkatnya berbagai artefak perunggu maupun batu kuno sering memperlihatkan kesamaannya dengan motif batik yang kita kenal hingga sekarang, seumpama motif Tumpal, Swastika (banji), dan bentuk bentuk pilin (spiral) berganda yang tidak lain adalah motif-motif yang juga telah ditemukan selain di artefak di wilayah Sulawesi (Toraja : motif bombo uai, kain Sarita atau kain Maa), Jawa Barat (Kain Simbut), Kalimantan (Sasirangan), Sumatera (Kain Cindai/Cinde/ Patola), Bali (Kain Gringsing), dsb, juga kesamaannya dengan di era seni-seni primitif pada artefak gerabah di berbagai belahan dunia lain hingga ke kawasan pasifik, termasuk Amerika (Peru), dan Australia (Aborigin).

Artefak arca yang terdekat, misalnya adalah yang berasal dari Candi Ngrimbi (Jombang, Jatim) memperlihatkan bahwa motif ini sudah di kenal di era Hindu. Arca tersebut merupakan gambaran dari Raja Majapahit pertama (1294-1309) yang bernama Kertaradjasa, di mana raja itu mengenakan kain berhiaskan motif kawung. Motif kawung juga ditemukan pada patung di wilayah Blitar, patung Syiwa dan Durgha di era Singosari, dan patung Buddha Mahadewa di kompleks candi Jago, Jawa Timur, dst.

3

Mandala (Jagad Alit) : Semua raja-raja Hindu-Buddha di Nusantara umumnya memiliki annggapan yang sama

tentang tatanan politik yang ideal : Kerajaan sebagai Mandala atau lingkaran,dalam agama biasanya dihubungkan dengan susunan dewa-dewa, dalam politik dihubungkan dengan kerajaan yang ideal, tempat di mana semua kekuatan jahat dihilangkan. Di tengahnya terdapat lingkaran yang paling berkuasa yang dikelilingi oleh lingkaran para pejaba yang masing-masing merupakan pusat lingkaran yang lebih kecil. Demikian halnya di bidang ekonomi, mandala dihubungkan dengan pembagian konsep kelompok desa, pasar, hari baik, hari buruk dsb. Mandala secara 3-D banyak diterapkan dalam arsitektur candi. Dsb. Secara lengkap baca selanjutnya : Indonesian Heritage, Buku 1, tentang Sejarah Awal; 56-59.

Motif serupa kawung semisal Jlamprang, itu mirip dengan patola yang diperkirakan berasal dari India, sehingga memperkuat adanya kesinambungan logis bagaimana India, Hindu, dan seni-nya juga mempengaruhi seni-budaya Nusantara, termasuk benda tenunannya. Motif kawung memiliki berbagai turunan dan istilah, seumpama Kawung, Kawung Picis, Kawung, Beton (Spirit: 67), dan Kawung Semar (Nian: 28).

Sedikit membahas tentang hubungan mandala dengan batik dapat diuraikan sbb : Dijelaskan sebelumnya tentang hubungan batik dengan manusia agraris dan kosmologisnya. Di dalam batik kain dan prosesnya itu dibakukan, bahkan diritualkan, dari mulai raja hingga gadis remaja meliputi banyak aspek siklus hidupnya. Dulu kain dan batik identik dengan perempuan, sementara logam besi itu identik dengan dunia lelaki. Namun, dahulu ahli batik tidak disebut empu sebagaimana ahli keris (laki-laki). Jadi pada aspek ini saja terdapat dunia paradoks. Kain itu lembut, halus, terlipat, sementara besi atau logam itu keras dan kaku.

Meskipun batik mempunyai ragam bentuk, namun umumnya ia berbentuk kain. Dan, kain yang memanjang adalah batik, karenanya hiasannyapun mengikuti arah memanjang itu tadi yang kira-kira perbandingannya adalah dua setengah kacu. Satu kacu adalah satu ukuran bujur sangakar. Ukuran satu kacu inilah yang dihubungkan dengan moncopat kalimo pancer di atas tadi dengan empat arah ruang dan satu pusat (di tengah kacu). Lantas, ketika bersentuhan dengan India, konsep kacu dihubungkan dengan Mandala. Mandala secara bentuk memperlihatkan lingkaran tak terbatas absolut yang terdapat dalam segi empat yang terbatas. Ia adalah konsrep kesatuan (harmoni) antara yang transenden (universal) dan yang imanen (partikular). Jadi dalam sehelai kain batik akan terdapat dua mandala dasar ditambah setengah bagiannya untuk wiron. Nah, pada struktur pola pembagian mana badan, tepi, dan kepala kain hal itu akan nampak jelas. Pola dasar ini dapat dibagi-bagi secara kelipatan ganda sepersatu bagian, seperdua, seperempat, seperdelapan, seperenambelas, sepertigapuluh dua, seperenampuluh empat, dst. Yang memperlihatkan jumlah pengulangan motif tertentu di atas kain tersebut, seumpama kita lihat pada motif kawung di mana kita tinggal mencari letak bagian pusat mandalanya. (lihat

gambar). Semakin banyak mandala-nya akan semakin bernilai, sebab semakin tinggi pula nilai

paradoksnya.

Selanjutnya, perhatikan garis membujur berlawanan secara tegak lurus (rohaniah, adikrodati) dan garis melintang (duniawi, kodrati) di sana juga akan nampak garis diagonal 45 derajat secara lebih ilusif dibanding konsep yang sama namun lebih tegas pada motif-motif kelompok parang atau rereng. Bentuk

pada motif parang4 biasanya kembar namun berlawanan. Semua memperlihatkan kesadaran khas manusia awal mengenai adanya dua sifat yang berlawanan ataupun kosmologi : Bathiniyah-lahiriah, transenden-imanen, jiwa-raga, baik-buruk, supranatural-natural, dst. Yang oleh Jakob Sumardjo disebut sebagai estetika paradoksial. Mentalitas agraris ini selain dapat dibaca dalam perspektif sosial maupun pola garapan lahan persawahan, juga dapat dibaca melalui pola batik. Seluas apapun lembaran itu akan dipenuhi dengan pengulangan motif, sehingga harus dicari pola dasarnya, seumpama pola mandala dan parang tadi. Demikian halnya dengan pola flora maupun fauna, juga harus dicari pola dasarnya untuk menemukan bagaimana kesatuan motifnya itu terbentuk. Lalu kita akan beranjak untuk membaca hal tersebut dari sudut simbol budaya tertentu, seumpama bagaimana budaya itu memaknai gunung, naga, burung, sayap, bunga, daun, buah, rumah, cadas, harimau, dsb, sehingga akan semakin tergali paradoksial lain, seumpama tentan dunia awal-ahir, kehidupan-kematian, ruang-waktu, lelaki-perempuan, dsb. Sehingga kitapun tak akan heran lagi mengamati naga bersayap misalnya, karena hal itu berkaitan dengan nilai harmoni (perpaduan) antara dunia atas (sayap, lar = rohaniah atau Purusha) dengan ular naga itu sendiri sebagai simbol dunia bawah (bumi, tanah, duniawi atau Prakerti).

Dengan demikian logis, jika motif kawung ini umumnya diperuntukkan untuk kalangan keraton (raja dan keluarga terdekatnya) sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan agama sekaligus, sehingga motif larangan lainnyapun senantiasa berhubungan dengan filosiofi keraton tersebut.

4

Parang : motif tersusun diagonal dengan bagian tengah (mlinjon sebagai prasyarat dan tuahnya). Parang bisa

dihubungkan denga senjata, bisa juga dihubungkan dengan ombak lautan yang pecah menabrak karang. (mengingatkan kita pada deburan ombak pantai selatan, sebagai salah satu arah kosmologi Jawa).

II. Kuantifikasi motif kawung

Metodologi

Motif

Batik :{ornamen utama, isen}

Raport : satuan terkecil dari motif, sehingga jika raport disusun akan menghasilkan motif yang utuh selengkapnya.

Misalkan merupakan geometri dasar, algoritma/aturan untuk membentuk menjadi ornament batik.

Dan misalkan merupakan algoritma untuk membentuk menjadi isen untuk suatu ornamen utama ,

Maka algoritma untuk suatu raport batik bisa didefinisikan sebagai cara meletakkan isen pada ornamen utama

Sehingga untuk suatu motif batik, yang merupakan penggabungan raport dengan peletakkan atau susunan tertentu, bisa dituliskan sebagai

Raport suatu batik sudah membentuk motif dasar dari suatu batik, pada penelitian ini motif dasar suatu batik yaitu motif kawung akan dianalisis tingkat kerumitan dari waktu ke waktu berdasarkan data yang ada.

Pada penelitian ini, hipotesis awal yang diajukan bahwa pada mulanya motif dasar (raport) pembentuk batik adalah geometri sederhana yang kemudian akan berkembang. Sejauh mana tingkat perkembangan geometri ini sehingga menghasilkan motif kawung saat ini?

Untuk menjawab masalah ini hal pertama yang diperlukan adalah kuantifikasi dari raport batik sehingga bisa dibandingkan antara satu motif kawung dengan motif kawung lainnya.

Misalkan suatu fungsi untuk melakukan kuantifikasi terhadap raport suatu batik , yang merupakan pemetaan yang menghasilkan bilangan real

Karena salah satu cara jBatik menghasilkan motif batik dengan menggunakan L-system maka pada paper ini akan terdapat dua cara untuk mengkuantifikasi terhadap suatu raport, yaitu

1. Kuantifikasi pada gambar motif kawung yaitu melalui dimensi fraktal 2. Kuantifikasi pada rumus/rule L-System pembentuk motif kawung Kuantifikasi pada Gambar

Pada metode ini, gambar suatu motif batik kawung akan dianalisi dimensi fraktalnya dengan menggunakan tranformasi Fourier. Hasil dari analisis dimensi fractal ini akan dibandingkan antara satu motif batik kawung dengan motif lainnya. Pendekatan dalam metode ini mengacu pada paper sebelumnya

Kuantifikasi pada rumus L-System

L-system merupakan sistem aksiomatik yang tediri atas variabel (V), simbol(S), aksioma(ω), dan aturan (P). Secara formal bisa ditulis sebagai

Salah satu cara untuk mengkuantifikasi suatu rumus Lsytem misalnya dengan menghitung tingkat kerumitan rumus Lsystem tersebut yaitu dengan menghitung panjang variabel dari rumus dasar tersebut. Suatu motif batik kawung yang digambar berdasarkan Lsystem akan dianalisis tingkat kerumitan dari suatu rumus pembangunnya dengan menghitung ukuran rumus tersebut.

Misalkan banyaknya parameter dari setiap variabel v adalah maka secara keseluruhan, banyaknya parameter dalam suatu L-system adalah

Analisis

Kuantifikasi gambar motif kawung

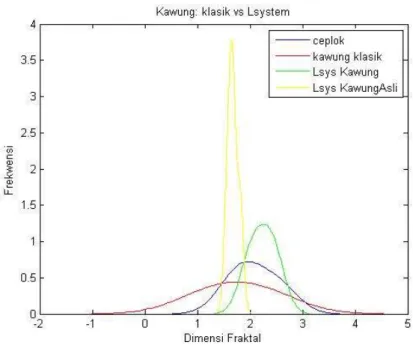

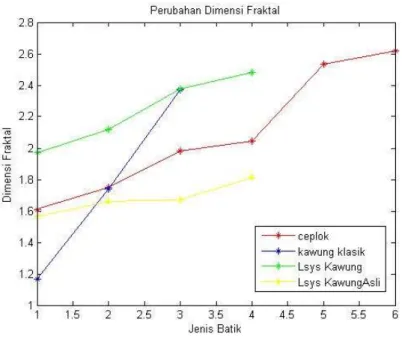

Figure 1. perbedaan sebaran dimensi fraktal motif kawung dari klasik hingga Lsystem. Kawung Lsystem berada dalam rentang kawung klasik dan ceplok. Sementara motif ceplok berada dalam rentang motif kawung klasik.

Figure 2. perubahan dimensi fraktal pada beberapa jenis motif kawung jika diurutkan dari terkecil hingga terbesar. DF motif kawung klasik merentang dari 1.2 hingga 2.4. DF Lsystem kawung terpisah menjadi dua, satu kelompok berada di atas motif

ceplok sedangkan kelompok lainnya berada dibawah motif ceplok.

Kuantifikasi pada rumus Lsystem

Parameter Kawung1 Kawung2 Kawung3 Kawung4

V o,a,y,w,d,h,x o,a,y,w,d,h,x m,o,a,y,w,d,h,x m,o,a,y,w,d,h,x

S +- +- +- +- ω o o m m=m P o=o(y) a=a() y=y(a,w) w=w(d,h) d=d(x) h=h(x) x=x(x) o=o(y) a=a() y=y(a,w) w=w(d,h) d=d(x) h=h(x) x=x(x) m=m(o) o=o(y) a=a() y=y(a,w) w=w(d,h) d=d(x) h=h(x) x=x(x) m=o o=o(y) y=y(a,w) w=w(d,h) d=d(x) h=h(x) x=x(x) sudut 30,90,130 30,90,130 30,90,130 30,90,130

Table 1. Parameter-parameter Lsystem yang membentuk motif kawung1 s.d kawung4. Hampir semua parameter memiliki penyusun yang sama kecuali pada sebagian kecil pada parameter V dan P.

Daftar Pustaka

Susanto, Sewan. S.K.(1980) Seni Kerajinan Batik Indonesia. Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, Departemen Perindustrian R.I.