DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN MAKSUD PENULISAN KARYA ILMIAH ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 7

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Pentingnya Penelitian 9

1.5 Keterbatasan Penelitian 9

BAB II TELAAH PENELITIAN MODEL MENTAL, PROBLEM SOLVING DAN ASPEK-ASPEK KOGNITIF YANG RELEVAN

2.1 Telaah tentang Model Mental dan Penelitian yang Relevan 10 2.2 Metode yang Digunakan untuk Menyelidiki Model Mental 17

2.3 Telaah tentang Pengetahuan Fundamental 19

2.4 Telaah Elemen-Elemen Kognitif dan Struktur Pengetahuan 22 2.5 Telaah Penelitian tentang Problem Solving dan Penelitian yang

Relevan

25 2.6 Telaah Penelitian yang Menggunakan Thinking-Aloud 36

2.7 Telaah tentang Physics Jeopardy Problem 36

2.8 Deskripsi Singkat Konsep Gerak, Gaya dan Usaha-Energi 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian 41

3.2 Tradisi dan Pendekatan Penelitian 42

3.3 Instrumen Penelitian 44

3.3.1 Tes Seleksi Responden dan Tes Thinking-Aloud 44 3.3.2 Panduan Thinking-Aloud dan Interviu 46

3.4 Prosedur Penelitian 47

3.4.1 Pemilihan Responden 48

3.4.2 Thinking-Aloud dan Restrospective Semi-Structured Interview

50

3.5 Metode Analisis 51

3.6 Penyusuanan Unit Analisis 53

3.7 Kelayakan Penelitian (Trustworthiness) 55

3.8 Pertimbangan Etika 57

xi halaman BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Secara Umum 60

4.2 Kategorisasi Data Berdasarkan Produktivitas dan Kualitas 63 4.3 Tema-Tema yang Muncul Dikaitkan dengan Pertanyaan

Penelitian

66 4.3.1 Analisis Sistem Representasi Eksternal 66

4.3.2 Deskripsi Model Mental Responden 85

4.3.3 Analisis terhadap Strategi Responden dalam Physics Problem Solving

137 4.3.4 Deskripsi Elemen-Elemen Kognitif serta Perilaku

Penggunaaannya dalam Physics Problem Solving

168 4.3.5 Deskripsi Koherensi Struktur Pengetahuan Responden 191 4.4 Rangkuman Temuan Berbasis Pertanyaan Penelitian 201 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan 212

5.2 Rekomendasi 214

5.2.1 Rekomendasi untuk Instruksional 214

5.2.2 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan 215

DAFTAR PUSTAKA 216

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1 Perbandingan struktur pengetahuan expert dan novice 24 Tabel 2.2 Rangkuman penelitian yang berkenaan physics problem solving 29 Tabel 2.3 Perbadingan Perilaku problem solving antara expert dan novice 31 Tabel 2.4 Rangkuman penelitian model mental dan problem solving

beberapa tahun terakhir

35

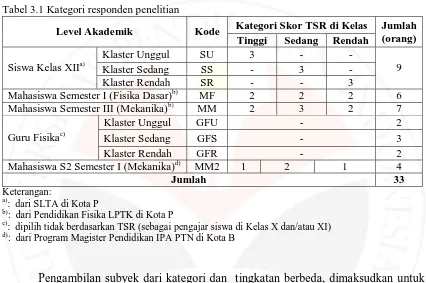

Tabel 3.1 Kategori responden penelitian 49

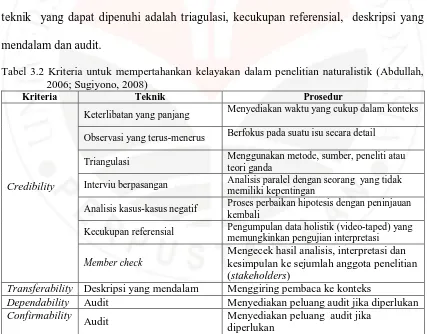

Tabel 3.2 Kriteria untuk mempertahankan kelayakan dalam penelitian naturalistik

56 Tabel 4.1 Skema keterlibatan responden pada thinking-aloud dan

interview

61 Tabel 4.2 Deskripsi singkat soal-soal yang digunakan 62 Tabel 4.3 Produktivitas dan bentuk penyelesaian soal masing-masing responden 64 Tabel 4.4 Skor MMA yang berbasis pada soal secara individual 68 Tabel 4.5 Kategorisasi tingkatan MMA dikaitkan dengan CK hasil TSR 69 Tabel 4.6 Outcome space langkah awal responden dalam problem solving 80 Tabel 4.7 Polarisasi pasangan guru–siswa dikaitkan dengan langkah awal

dan penggunaan sistem representasi

81 Tabel 4.8 Outcome space model mental pada GLB dua benda yang bergerak

berlawanan arah

91 Tabel 4.9 Outcome space model mental untuk konteks benda jatuh bebas dan

gerak parabola: waktu yang diperlukan menempuh lintasan

98 Tabel 4.10 Outcome space model mental untuk konteks benda jatuh bebas dan

gerak parabola: kecepatan saat tiba di tanah

98 Tabel 4.11 Outcome space model mental pada hukum I Newton 101 Tabel 4.12 Outcome space model mental pada hukum II Newton: cara merubah

kecepatan

106 Tabel 4.13 Outcome space model mental pada hukum II Newton: jika gaya

dihilangkan

108 Tabel 4.14 Outcome space model mental pada hukum III Newton:

konteks gaya impuls dua benda bertabrakan

116 Tabel 4.15 Outcome space model mental: kelajuan terbesar pada dasar bidang

luncuran yang licin

124 Tabel 4.16 Outcome space model mental: usaha oleh gaya gesek pada miring

yang kasar

129 Tabel 4.17 Outcome space model mental pada dekonstruksi grafik: garis

OA-AB-BC

134 Tabel 4.18 Outcome space model mental terhadap dua grafik yang berimpit 136 Tabel 4.19 Outcome space strategi responden dalam problem solving soal tipe

tradisional

148 Tabel 4.20 Outcome space strategi responden dalam problem solving untuk

Grafik-Situasi Fisis

158 Tabel 4.21 Outcome space strategi responden dalam problem solving untuk

kumpulan rumus-situasi fisis

xiii halaman Tabel 4.22 Hasil identifikasi resource berdasarkan model mental atau strategi

problem solving

170 Tabel 4.23 Pemetaan pola aktivasi resources oleh masing-masing responden 189 Tabel 4.24 Kategorisasi berdasarkan koherensi struktur pengetahuan 198 Tabel 4.25 Kategorisasi koherensi struktur pengtahuan dikaitkan dengan

CK

199 Tabel 4.26 Kategori koherensi struktur pengtahuan dikaitkan dengan MMA 200 Tabel 4.27 Pemetaan responden dikaitkan dengan expertise pada masing-masing

unit analisis yang diurutkan berdasarkan tingkatan expetise

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1 Representasi eksplisit yang dihasilkan antara sistem fisis dan

model mental

16

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 41

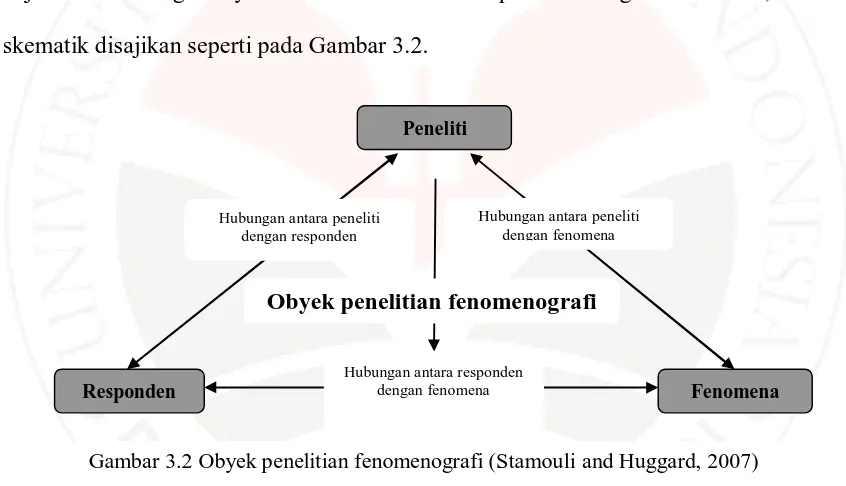

Gambar 3.2 Obyek penelitian fenomenografi 44

Gambar 3.3 Gambaran skematik pelaksanaan penelitian 47 Gambar 4.1 Skema kaitan antar unit-unit analisis penelitian 59 Gambar 4.2 Langkah awal dari jawaban tertulis responden GFUb 72

Gambar 4.3 Jawaban tertulis responden MFUa 73

Gambar 4.4 Langkah awal responden dalam problem solving Kategori Langkah Efektif dengan Diagram

74

Gambar 4.5 Jawab tertulis responden GFRb 75

Gambar 4. 6 Jawab tertulis responden GFSb 76

Gambar 4.7 Langkah awal proses problem solving untuk kategori Langkah Tak Efektif: Menyusun Diagram

77

Gambar 4.8 Jawaban tertulis responden SSc 78

Gambar 4.9 Jawab tertulis responden MFRb 78

Gambar 4.10 Langkah awal problem solving untuk Kategori Tak Efektif Tanpa Diagram

79

Gambar 4.11 Soal Q1: GLB dan Hukum III Newton 87

Gambar 4.12 Soal Q2: gerak jatuh bebas dan gerak parabola 93

Gambar 4.13 Soal Q3: Hukum I Newton dan Hukum II 99

Gambar 4.14 Soal Q4: hukum kekekalan energi mekanik (gaya konservatif dan tak konservatif

118 Gambar 4.15 Soal Q5: GLB-GLBB, tipe Jeopardy: grafik-situasi fisis 130 Gambar 4.16 Soal Q6: Hukum kekekalan energi mekanik dan hukum

kekekalan momentum, tipe Jeopardy: kumpulan rumus-situasi fisis

137

Gambar 4.17 Tahapan dalam Completed Deconstruction Strategy 155 Gambar 4.18 Tahapan dalam Uncompleted Deconstruction Strategy 157 Gambar 4.19 Tahapan dalam Less Deconstruction Strategy 157 Gambar 4.20 Dua kemungkinan aluran penalaran (facet) berkenaan dengan

hukum III Newton dan implkasinya

179

Gambar 4.21 Bentuk diagram SUc untuk soal Q1a 181

xv DAFTAR LAMPIRAN

halaman Lampiran A1 Tabel Distribusi Item Tes untuk Seleksi Responden 225

Lampiran A2 Tes Seleksi Responden (TSR) 227

Lampiran A3 Lembar Validasi Instrumen 234

Lampiran A4 Rekap Analisis Butir 238

Lampiran A5 Distribusi Tes untuk Seleksi Responden Hasil Revisi 240

Lampiran A6 Tes Seleksi Responden Hasil Revisi 242

Lampiran B1 Deskripsi Konsep Gerak, Gaya dan Usaha-Energi Untuk Penyusunan Tes Thinking-Aloud

250

Lampiran B2 Tes untuk Thinking-Aloud (TTA) 254

Lampiran C1 Tes Untuk Thinking-Aloud dan Pertanyaan Interview 256

Lampiran C2 Protokol Untuk Thinking-Aloud 262

Lampiran D Data Skor Tes Seleksi Responden (TSR) 264

Lampiran E Formulir Permintaan Thinking-Aloud dan Wawancara 272 Lampiran F Protokol Untuk Restrospective Interview 274 Lampiran G Rubrik untuk melakukan kategorisasi Mental Model Abilty

(MMA)

276 Lampiran H Data Skor Mental Modeling Ability (MMA) 277 Lampiran I Ketepatan Model Mental Responden pada Masing-Masing

Konteks Dikaitkan dengan Expertise

279 Lampiran J Efektivitas Strategi Problem Solving Responden Dikaitkan

dengan Expertise

280 Lampiran K

Lampiran L

Lampiran M

Pemetaan Pola Aktivasi Resource oleh Masing-Masing Responden dan Kategori Expertise

Pemetaan Responden Dikaitkan dengan Kepakaran (Expertise) pada Masing-Masing Unit Analisis (Disusun Berdasarkan Kelompok)

Riwayat Hidup

281 283

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan penting pendidikan adalah membangun kemampuan orang untuk menggunakan pengetahuannya. Whitehead (Abdullah, 2006) menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa pendidikan adalah pemerolehan terhadap seni menggunakan pengetahuan. Menurut Dewey (Pring, 2000), manfaat pendidikan antara lain: memungkinkan seseorang beradaptasi dengan baik ke situasi-situasi baru serta untuk mengidentifikasi dan berhadapan dengan masalah-masalah yang timbul.

Berkaitan dengan pendidikan fisika, Bascones et.al. (1985) menyatakan bahwa belajar fisika sama dengan pengembangan kemampuan problem solving dan pencapaian diukur dengan sejumlah masalah yang pebelajar dapat pecahkan secara tepat. Disisi lain, pebelajar mempersepsikan sains khususnya ilmu fisika sebagai mata pelajaran yang sulit (Osborne et.al., 2003). Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa banyak pengajar fisika mencemaskan sejumlah pengalaman yang menonjol. Misalnya, seorang pebelajar (siswa atau mahasiswa) yang cukup pintar berhasil membuat grafik tetapi tidak dapat menjelaskan maknanya. Contoh lainnya, seorang pebelajar pintar yang dapat menjawab semua soal tetapi tidak dapat memberi gambaran, ulasan atau penurunan sederhana.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam menciptakan pengaruh pada cara sebagian besar pebelajar berpikir tentang dunia (Redish, 1994). Agar hasil yang dicapai lebih baik, perhatian lebih harus diberikan kepada bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berpikir dan merespon pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran fisika harus ditangani sebagai sebuah persoalan ilmiah (scientific problem).

2 Mereka harus mengetahui tentang apa masalah tersebut, relevan dengan masalah fisika apa dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Menurut Redish (Sabella and Redish, 2007), dewasa ini peneliti-peneliti pendidikan fisika telah mengkaji persoalan penting tentang pengetahuan konseptual pebelajar dan telah mengembangkan kurikulum untuk meningkatkannya. Namun, pengetahuan konseptual hanyalah salah satu bagian yang perlu dimiliki oleh pebelajar untuk memecahkan masalah-masalah fisika. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan pengetahuan itu (Sabella and Redish, 2007).

Dalam konteks problem solving fisika (physics problem solving) terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji pemerolehan dan penggunaan pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh Sabella and Redish (2007) menggali tentang bagaimana pebelajar mengakses dan menggunakan pengetahuannya dalam pemecahan sebuah masalah mekanika dengan menggunakan konsep gaya atau usaha-energi atau perpaduan keduanya. Dari penelitiannya, mereka menyarankan bahwa pengajar dan peneliti pendidikan fisika perlu memberi perhatian terhadap isu-isu tentang cara pemerolehan dan penggunaan struktur pengetahuan seperti halnya pemerolehan konsep-konsep tersebut.

sejumlah mahasiswa yang mengerjakan masalah secara kolaboratif, mengidentifikasi enam struktur organisasi perilaku dalam problem solving fisika dalam kategori permainan epistemik (epistemic games), yaitu: pemetaan makna ke matematika; pemetaan matematika ke makna; permainan mekanisme fisis; analisis piktorial (pictorial analysis); pencocokan pola dan penerjemahan ke matematika. Keenam kategori permainan epistemik oleh Tuminaro and Redish dibuatkan skema atau algoritma proses mahasiswa dalam problem solving. Kedua penelitian ini dominan menekankan pada pendekatan yang digunakan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Temuan-temuan peneliti di atas masih dapat ditindaklanjuti dengan mengkaji lebih jauh tentang struktur dan elemen-elemen kognitif atau konstruksi representasi internal pikiran mahasiswa, ketika menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah tipe tradisional tersebut. Dalam hal ini konstruksi representasi internal biasa disebut pola-pola mental (mental patterns) atau model mental (mental model).

4 aspek-aspek kognitif mahasiswa dalam proses problem solving tipe Jeopardy, namun tidak dalam konteks transfer of learning sebagaimana penelitian Cui et.al. (2006b).

Penelitian di Indonesia dalam bidang sains kognitif dewasa ini relatif jarang dilakukan. Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang tersebut dominan pada kajian tentang miskonsepsi (misconception) yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Sebagai contoh, penelitian Mulbar dan Nur (1998) menemukan faktor yang mempengaruhi terjadinya miskonsepsi pada siswa, yaitu antara lain faktor kurangnya dukungan kegiatan laboratorium.

Penelitian Masril dan Asma (2002) menggunakan Certainty of Response Index (CRI) membedakan antara responden yang mengalami miskonsepsi dengan yang kurang pengetahuan (lack of knowledge) terhadap soal-soal pada Force Concept Inventory (FCI). Perbedaan ditentukan berdasarkan tingkat keyakinan responden terhadap pilihannya yang ditandai dengan nilai CRI yang diberikan pada lembar jawaban. Penelitian yang hampir sama untuk konsep rangkaian listrik dilakukan oleh Kaharu dan Mansyur (2007) serta Mansyur dan Kaharu (2008) yang menggunakan CRI ditindaklanjuti dengan wawancara menemukan bahwa lebih 50% mahasiswa peserta matakuliah Fisika Dasar di sebuah perguruan tinggi memahami bahwa lampu pijar (bulb) memiliki kutub positif dan negatif. Penelitian Indrawati (2008) menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami miskonsepsi dalam memaknai sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Faktor penyebab miskonsepsi mahasiswa tentang hukum pemantulan adalah faktor lemahnya mahasiswa dalam kemampuan matematika khususnya pada geometri.

penelitian miskonsepsi adalah penggunaan dan struktur pengetahuan responden yang divonis mengalami miskonsepsi. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan terkait dengan penelitian tersebut adalah: ”Apakah peneliti yakin bahwa memang responden mengalami miskonsepsi dan telah menggunakan pengetahuannya?. Bagaimana mekanisme penggunaan pengetahuan dan elemen-elemen kognitifnya sehingga dikategorikan miskonsepsi?

Penelitian-penelitian yang menggali model mental dominan menggunakan

6 teridentifikasi dari kedua format itu dapat saja sama. Bagaimana perilaku, strategi ataupun struktur pengetahuan responden dalam menggunakan model mental yang teridentifikasi tersebut melalui kegiatan problem solving?.

Penyajian contoh-contoh penelitian miskonsepsi dan aspek yang belum tergali dari penelitian serta pengajuan pertanyaan-pertanyaan di atas, untuk menegaskan bahwa kajian tentang pemerolehan dan penggunaan pengetahuan penting dilakukan. Dalam hal ini, aspek yang terkait dengan penggunaan pengetahuan yang mencakup elemen-elemen kognitif, struktur pengetahuan, strategi kognitif dan model mental merupakan kajian utama penelitian ini. Penelitian ini menggabungkan dua hal yang ’belum tergarap’ pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan secara terpisah seakan-akan membentuk dua domain yang berbeda, yaitu penelitian model mental sebagai satu domain dan penelitian problem solving pada domain yang lain.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berfokus pada kajian aspek-aspek model mental dalam physics problem solving. Physics problem yang dimaksud adalah (1) soal fisika pada umumnya yang biasa disebut masalah tipe tradisional (traditional problem); dan (2) soal fisika tipe Jeopardy (physics Jeopardy problem). Kedua tipe ini untuk selanjutnya disebut soal fisika, kecuali dinyatakan secara khusus misalnya soal tipe tradisional atau tipe Jeopardy. Agar sampai pada tujuan di atas, kajian diarahkan pada: sistem representasi, deskripsi model mental, strategi, elemen-elemen dan struktur kognitif serta penggunaan model mental teridentifikasi tersebut dalam problem solving. Konsep-konsep yang digunakan untuk menggali model mental tersebut adalah konsep-konsep dalam konteks fenomena gerak, gaya dan usaha-energi atau gabungan ketiganya. Pemilihan konsep tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut ini.

cukup dikuasai oleh peneliti dibandingkan dengan konsep yang lain. Dengan pertimbangan itu, diharapkan memudahkan peneliti dalam menggali aspek-aspek kognitif responden ketika diperhadapkan pada fenomena atau soal yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menuntut kekayaan pengetahuan peneliti tentang konsep yang digali karena alur pikiran responden termasuk yang takterduga harus terus diikuti sampai pada titik jenuh.

Kedua, pertimbangan penelitian yang relevan. Konsep-konsep secara terpisah, misalnya gerak, gravitasi, gerak-gaya dan gaya, usaha-energi telah pernah dikaji melalui penelitian-penelitian terdahulu tetapi kajian-kajian itu masih terbatas pada beberapa hal, misalnya pendekatan, langkah-langkah dan kesulitan dalam problem solving termasuk miskonsepsi yang terjadi. Beberapa penelitian tersebut sebenarnya masih dapat ditindaklanjuti dengan menggali lebih dalam tentang elemen-elemen kognitif yang terlibat, struktur pengetahuan dan representasi internal (model mental) responden dalam proses problem solving. Dalam hal ini, penelitian-penelitian yang mengkaji konsep-konsep di atas menjadi basis dalam penelitian ini untuk pengembangan selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian ini adalah: ”bagaimanakah aspek-aspek model mental siswa, mahasiswa dan guru (subyek lintas level akademik) dalam physics problem solving?”.

Dari rumusan masalah, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

8 b. Bagaimanakah efektivitas sistem representasi eksternal subyek lintas level akademik

dalam pada tahap awal aktivitas problem solving dan faktor apa saja yang mempengaruhinya?

c. Bagaimanakah model mental subyek lintas level akademik dalam problem solving konsep dasar Mekanika?

d. Bagaimanakah strategi subyek lintas level akademik dalam problem solving soal tipe tradisional?

e. Bagaimanakah strategi dekonstruksi informasi oleh subyek lintas level akademik dalam problem solving soal tipe Jeopardy?

f. Elemen-elemen kognitif apa sajakah yang diidentifikasi dalam aktivitas problem solving dan bagimana pola aktivasinya?

g. Bagaimana koherensi struktur pengetahuan dalam konteks integrasi pengetahuan kinematika/dinamika dengan usaha-energi oleh subyek lintas level akademik dalam problem solving?

h. Bagaimanakah kematangan aspek-aspek model mental lintas level akademik ditinjau dari perspektif expertise?

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Pentingnya Penelitian

Penelitian yang ini memiliki posisi yang strategis karena hasil penelitian diharapkan dapat menyediakan rekomendasi dalam menyusun desain instruksional yang mengakomodasi aspek-aspek model mental pebelajar pada umumnya. Melalui implementasi desain instruksional berbasis kajian tersebut, cara pemerolehan dan penggunaan pengetahuan dapat ditingkatkan.

1.5 Keterbatasan Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini disajikan secara skematik pada Gambar 3.1. Penelitian ini mengkaji interaksi antara responden dengan fenomena fisis yang disajikan dalam bentuk soal fisika (physics problem). Soal fisika dibagi atas dua tipe, yaitu tipe tradisional dan tipe Jeopardy.

Physics problem

Situasi fisis

Gambar 3.1 Paradigma penelitian

dekonstruksi informasi ke

Cognitive strategies

Knowledge structure Cognitive elements

berkaitan dengan melibatkan

Model mental responden

didekati dengan

Phenomenography

contohnya

Problem solving

interaksi melalui

Sistem representasi

Jeopardy problem

End chapter problem traditional

problem

Soal tipe tradisional adalah soal pada umumnya yang biasa terdapat pada akhir bab buku-buku fisika (end chapter problem). Soal tipe Jeopardy adalah tipe soal yang tidak lazim dimana responden dituntut untuk melakukan dekonstruksi informasi yang tersedia dari masalah ke situasi fisis tertentu, misalnya mendeskripsikan situasi fisis yang diwakili oleh suatu grafik atau rumus.

Anggapan dasar yang berkenaan dengan interaksi antara responden dan soal (problem) yang diberikan adalah bahwa dalam interaksi tersebut responden menggunakan model mental tertentu. Model mental ini selanjutnya mempengaruhi perilaku problem solving dan mengandung aspek-aspek seperti strategi-strategi kognitif, elemen-elemen kognitif dan struktur pengetahuan. Bagaimana responden menggunakan aspek-aspek tersebut, dapat digali melalui pendekatan fenomenografi (phenomenography). Analisis dengan fenomenografi ini selanjutnya diharapkan dapat menyediakan deskripsi rinci tentang model mental responden yang juga memuat aspek-aspek yang disebutkan di atas.

3.2 Tradisi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses berpikir individu ketika sedang melakukan problem solving, khususnya mengkaji bagaimana model mental individu tersebut. Apakah individu menggunakan model mental tersebut sebagai alat berpikir dan bagaimana individu memanipulasi model mental selama problem solving. Selain itu, juga dikaji elemen-elemen kognitif yang berperan dalam membentuk model mental dan struktur pengetahuan yang berpengaruh terhadap kesuksesan atau ketidaksukesan problem solving.

43 setiap kasus berdiri sebagai sesuatu yang unik untuk diteliti. Keunikan ini sulit dirangkum untuk menghasilkan pola-pola tertentu tanpa menggunakan perangkat analisis yang tepat. Asumsi yang dapat membantu untuk menghasilkan pola-pola tersebut adalah bahwa terdapat bilangan yang terbatas dalam perbedaan individu mengalami, memahami fenomena yang sama (Marton, 1986). Asumsi ini merupakan asumsi dasar yang dianut dalam pendekatan fenomenografi. Oleh karena itu, fenomenografi (phenomenography) dipilih sebagai strategi inkuiri atau metodologi untuk memudahkan menjawab pertanyaan penelitian ini. Alasan pemilihan pendekatan ini selain karena kecocokan dalam aspek yang dikaji, juga karena fenomenografi menjadi sebuah metodologi yang telah established dalam penelitian pendidikan (Walsh et al., 2007).

Fenomenografi adalah salah satu bentuk spesifik dari penelitian kualitatif yang merupakan sebuah tradisi penelitian yang dikembangkan oleh Ference Marton dan koleganya pada awal Tahun 1970. Fenomenografi merupakan pendekatan empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara berbeda secara kualitatif (atau variasi dalam cara) orang mengalami, mengkonseptualisasikan, mempersepsi, dan memahami beragam fenomena. Dengan kata lain, fenomenografi adalah studi empiris yang membedakan cara orang mengalami, mempersepsi, memaknai, memahami, mengkonseptualisasi beragam fenomena dan aspek-aspek di sekitar mereka. Kata mengalami, mempersepsi, dan seterusnya dapat dipertukarkan.

ini, peneliti melakukan identifikasi konsepsi-konsepsi atau makna ganda oleh responden terhadap fenomena khusus atau sejumlah fenomena. Outcome dari pendekatan ini adalah seperangkat kategori-kategori minimal yang menggambarkan variasi kualitatif cara responden dalam mengalami, menginterpretasikan, memahami, merasakan atau mengkonseptualisasikan obyek kajian, fenomena, konsep atau aktivitas melalui problem solving. Berdasarkan karakteristiknya maka dapat dinyatakan bahwa fenomenografi dapat diterapkan untuk mengungkap representasi internal (model mental) subyek penelitian terhadap fenomena fisis melalui problem solving. Obyek kajian fenomenografi yaitu interaksi antara responden dengan fenomena, secara skematik disajikan seperti pada Gambar 3.2.

3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Tes Seleksi Responden dan Tes Thinking-aloud

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenografi untuk menggali dan mendeskripsikan model mental responden dalam problem solving. Berdasarkan karakateristik paradigma kualitatif dan pendekatan fenomenografi maka peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Sebagai instrumen pendukung, digunakan tes dan panduan interviu. Tes terdiri atas dua macam, yaitu tes penguasaan

Responden Fenomena

Hubungan antara peneliti dengan responden

Hubungan antara peneliti dengan fenomena

Hubungan antara responden dengan fenomena

Obyek penelitian fenomenografi

45 konseptual untuk memilih responden (selanjutnya disebut Tes Seleksi Responden, TSR) dan tes penggalian model mental dalam problem solving yang digunakan dalam thinking-aloud (selanjutnya disebut tes thinking-aloud, disingkat TTA).

TSR berbentuk multiple choice dan TTA berbentuk essay mencakup konsep-konsep GGE. Item tes TSR yang digunakan mengadopsi dan mengadaptasikan item tes yang digunakan peneliti lain khususnya dari Force Concept Inventory atau FCI (Hestenes et al., 1992), Revised Force Concept Inventory atau R-FCI oleh Hestenes et al. (Jackson, 2009a), Mechanics Baseline Test atau MBT oleh Hestenes and Wells (Jackson, 2009b) dan item yang dikembangkan sendiri. Item-item TSR dominan diadopsi dari FCI, R-FCI (sekitar 70%). Distribusi konsep-konsep yang tercakup dalam TSR disajikan pada Lampiran A1 dan TSR yang digunakan dalam ujicoba disajikan pada Lampiran A2.

TSR yang digunakan melalui proses validasi, yakni validasi ahli dan ujicoba. Validasi ahli menekankan pada validitas konstruk yang dapat mengakomodasi semua tingkatan akademik responden (Lampiran A3) sedangkan ujicoba menekankan reliabilitas tes. Ujicoba dilaksanakan di SMA Negeri X di Kota B. Data hasil ujicoba TSR disajikan pada Lampiran A4. Reliabilitas konsistensi internal TSR yang diperoleh adalah 0,71 yang berada pada kategori baik. Distribusi konsep-konsep yang tercakup dalam TSR hasil revisi disajikan pada Lampiran A5 sedangkan TSR hasil revisi disajikan pada Lampiran A6.

peneliti dan untuk kasus dekonstruksi rumus ke situasi fisis, diadopsi dari soal yang dibuat oleh Redish (2005). Konsep-konsep yang tercakup dalam TTA disajikan pada Lampiran B1 dan TTA disajikan pada Lampiran B2.

Ujicoba TTA menekankan pada kejelasan maksud dan makna atau meminimalkan makna bias dalam pernyataan setiap item. Ujicoba dilaksanakan pada 2 (dua) orang mahasiswa Pendidikan Fisika Semester II dan IV pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Kota B. Ujicoba TTA ini juga menjadi tahap latihan bagi peneliti untuk menerapkan thinking-aloud dan mematangkan kemampuan melakukan interviu. TTA dicetak pada kartu dengan satu kartu memuat satu item yang diberikan kepada responden per item secara bertahap setiap setelah satu item dikerjakan.

3.3.2 Panduan Thinking-aloud dan Interviu

47 3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dengan studi literatur, diikuti dengan pengembangan instrumen, pengumpulan data dan analisis data. Secara umum, prosedur pelaksanaan penelitian disajikan secara skematik pada Gambar 3.3. STUDI LITERATUR TSR Panduan thinking-aloud & interviu

semi-structured interview One-on-one thinking-aloud

Video camera

Elemen-elemen kognitif dalam physics problem solving

TTA

ANALISIS DATA

Guru Fisika Siswa Kelas XII

SMA

Reduksi data

organisasi data

Category of descriptions

Outcome space Mahasiswa Fisika Tahun II Mahasiswa Fisika Tahun I Mahasiswa S2 Sistem representasi Knowledge structure Strategi

3.4.1 Pemilihan Responden

Subyek penelitian ini adalah siswa, mahasiswa dan guru. Subyek penelitian yang terlibat dalam TSR adalah Siswa Kelas XII sebanyak 97 orang, mahasiswa S1 tahun pertama peserta matakuliah Fisika Dasar I sebanyak 38 orang, mahasiswa S1 tahun kedua peserta matakuliah Mekanika sebanyak 45 orang, mahasiswa S2 tahun pertama peserta matakuliah Mekanika sebanyak 17 orang. Mahasiswa S2 dominan merupakan guru SLTP dan SLTA. Guru yang terlibat (tanpa seleksi melalui TSR) sebanyak 7 orang berasal dari 3 SMA di Kota P. Total subyek penelitian adalah 208 orang. Data skor untuk masing-masing kelompok disajikan pada Lampiran D.

49 Segera setelah pelaksanaan tes, dilakukan pemeriksaan lembar jawaban untuk menentukan skor masing-masing peserta, yang dilanjutkan dengan pemilihan responden berdasarkan skor yang diperoleh. Tujuannya adalah agar saat itu juga, peneliti dapat meminta kesediaan responden terpilih dan membuat kesepakatan waktu untuk kegiatan thinking-aloud dan interviu.

Tabel 3.1 Kategori responden penelitian

Level Akademik Kode Kategori Skor TSR di Kelas Jumlah (orang) Tinggi Sedang Rendah

Siswa Kelas XIIa)

Klaster Unggul SU 3 - -

9

Klaster Sedang SS - 3 -

Klaster Rendah SR - - 3

Mahasiswa Semester I (Fisika Dasar)b) MF 2 2 2 6

Mahasiswa Semester III (Mekanika)b) MM 2 3 2 7

Guru Fisikac)

Klaster Unggul GFU - 2

Klaster Sedang GFS - 3

Klaster Rendah GFR - 2

Mahasiswa S2 Semester I (Mekanika)d) MM2 1 2 1 4

Jumlah 33

Keterangan: a)

: dari SLTA di Kota P b)

: dari Pendidikan Fisika LPTK di Kota P c)

: dipilih tidak berdasarkan TSR (sebagai pengajar siswa di Kelas X dan/atau XI) d)

: dari Program Magister Pendidikan IPA PTN di Kota B

3.4.2 Thinking-aloud dan Retrospective Semi-Structured Interview

Pengumpulan data dilakukan melalui one-on-one thinking-aloud selama responden memecahkan soal dan semi-structured interview. Kegiatan thinking-aloud didahului dengan sesi latihan dan bimbingan thinking-aloud bagi responden agar mereka paham apa yang akan dilakukan.

Sesi latihan untuk thinking-aloud bagi soal tipe tradisional menggunakan soal matematika yang sangat sederhana, misalnya responden diminta menentukan hasil perkalian bilangan 24 dan 35. Sesi latihan untuk soal tipe Jeopardy menggunakan soal yang juga sederhana, misalnya responden diminta menjelaskan makna atau situasi fisis yang digambarkan oleh pernyataan: 5 kg. 9,8 m/s2, atau sebuah rumus. Sesi latihan dan bimbingan mengambil porsi waktu 5 sampai 10 menit.

Setelah dianggap bahwa responden telah familiar dengan thinking-aloud, responden beralih ke kegiatan thinking-aloud untuk TTA yang dilanjutkan dengan interviu yang dilakukan sacara bertahap per item. Interviu dilakukan segera setelah responden melakukan problem solving untuk menjamin bahwa yang bersangkutan masih mengingat motif dibalik prosedur yang dilakukannya. Interviu ini disebut retrospective semi-structured interview (Abdullah, 2006). Menurut Erlandson et al. (Abdullah, 2006), pertanyaan untuk metode tersebut dalam rentang ‘sudah ditentukan’ (pre-determined) sampai ke yang sangat open-ended dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan spesifik tetapi deretan cara berpikir atau alur penalaran yang tak terduga juga diikuti.

51 interviu bukan hanya untuk memahami perilaku problem solving tetapi juga memperkuat keyakinan terhadap kelayakan (trustworthiness) penelitian ini.

Dalam thinking-aloud, responden diberikan soal fisika dan selama kegiatan tersebut responden mengungkapkan secara tertulis dan lisan apa yang ada dalam pikirannya. Kegiatan problem solving dan interviu direkam melalui video-tape (handycam). Selanjutnya, semua rekaman tersebut dibuatkan transkrip. Agar peneliti dapat memahami dengan baik semua pernyataan yang muncul dalam thinking-aloud dan interviu dan kesesuaian dengan transkrip maka rekaman tersebut diputar beberapa kali. Transkrip yang diperoleh juga dicocokkan dengan jawaban tertulis responden.

3.5. Metode Analisis

Transkrip lengkap setiap rekaman tidak disajikan dalam disertasi ini tetapi disimpan dalam bentuk soft copy dan print out tersendiri. Dokumen tersebut tersedia jika diperlukan proses audit terhadap data penelitian. Kutipan transkrip yang disajikan dalam naskah disertasi ini adalah transkrip yang telah mengalami proses reduksi sehingga pernyataan-pernyataan yang tercantum di dalamnya hanyalah pernyataan yang dianggap penting dan mendukung analisis data.

Analisis data penelitian khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenografi. Hasil utama penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenografi adalah outcome space yang memuat kategori minimal tentang aspek yang dikaji. Untuk sampai pada hasil tersebut, dilakukan analisis data yang dalam hal ini mengikuti tahapan yang diuraikan oleh Marton (1994), yaitu: a) Data yang diperoleh dari thinking-aloud dan interviu individual direduksi untuk

membedakan pernyataan relevan dan yang tidak relevan dengan fenomena yang ditanyakan. Pengorganisasian data menurut topik atau fenomena.

b) Identifikasi cara-cara berbeda dalam memahami atau mengalami fenomena. Identifikasi dilakukan berdasarkan kesamaan ketika ditemukan dua ekspresi yang berbeda pada level kata yang merefleksikan makna yang sama.

c) Setelah pernyataan-pernyataan (kutipan) relevan dikelompokkan, fokus perhatian bergeser dari relasi antar kutipan (ekspresi) ke relasi antar kelompok. Peneliti menetapkan atribut kritis setiap kelompok dan apa perbedaan ciri-ciri antar kelompok.

53 Hasil analisis selanjutnya dibahas dan dideskripsikan secara kualitatif untuk memberi gambaran tentang aspek kajian penelitian. Kategori deskripsi dalam uraian di atas adalah interpretasi peneliti terhadap karakteristik yang muncul dalam suatu kelompok data. Oleh karena kategori deskripsi adalah interpretasi peneliti maka penggunaan istilah, misalnya Plug-and-Chug Strategy untuk strategi problem solving pada Bagian 4.3.3 adalah istilah yang diberikan oleh peneliti, bukan ‘keinginan’ responden untuk memilih nama atau istilah bagi strategi tersebut. Responden hanya melakukan kegiatan problem solving sementara peneliti memberi label bagi strategi yang digunakan responden sesuai dengan karakteristik yang teridentifikasi.

Tanda atau simbol yang tercantum dalam transkrip maupun yang dikutip dalam disertasi ini dapat dipahami dengan merujuk pada keterangan berikut: Tanda [kata/kalimat ] menyatakan komentar tambahan oleh peneliti tentang kegiatan

thinking-aloud dan interveiw setelah ada fakta dan berdasarkan observasi, {-} berhenti sejenak, {—} berhenti lama, {...} menyatakan kata-kata atau kalimat tidak penting yang

dihilangkan dari transkrip untuk memudahkan pembacaan dan [TJ] suara tidak jelas.

3.6 Penyusunan Unit Analisis

Unit analisis utama penelitian ini terdiri atas sistem representasi, model mental, strategi problem solving, elemen kognitif dan koherensi struktur pengetahuan. Tiga unit analisis pertama ditangani dengan menggunakan pendekatan fenomenografi. Dua unit analisis lainnya merupakan hasil analisis lanjutan analisis fenomenografi tersebut.

sistem representasi eksternal dihubungkan dengan efektivitas tahap awal aktivitas problem solving yang dilakukan oleh responden.

Istilah model mental yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pekerjaan Vosinadou (1994), Buckley and Boulter (2000), Harrison and Treagust (2000), Borges and Gilbert (1999). Identifikasi model mental ditentukan dengan mengikuti Hrepic et al. (2002) yang terdiri dari dua cara: (1) melalui definisi yang disusun dari deskripsi oleh responden terhadap fenomena tertentu, dan (2) melalui seperangkat sifat-sifat fenomena yang dapat dikaitkan secara unik dengan model tertentu yang telah pernah diidentifikasi oleh peneliti lain. Hasil identifikasi model mental selanjutnya diberi nama atau label sesuai karakteristiknya.

Karakterisasi strategi problem solving melalui identifikasi setiap langkah yang ditempuh responden dengan mengikuti tahapan yang dilakukan oleh Walsh et al. (2007) dan uraian Matlin (1994, 2009). Identifikasi elemen-elemen kognitif mengikuti kerangka kerja diSessa (1993), Mistrell (Aryal, 2006), Sherin (1996) serta diSessa and Sherin (1998) berbasis kategorisasi model mental atau strategi problem solving. Elemen kognitif (resource) yang teridentifikasi dianalisis lebih lanjut berdasarkan koherensinya ketika diintegrasikan dengan elemen pengetahuan lain untuk mendapatkan pola aktivasinya. Semua responden juga dipetakan berdasarkan jenis resource dan tingkat koherensinya ketika menyelesaikan soal tertentu.

55 sebagai transisi diantara keduanya dan dua kategori kategori di bawahnya. Responden juga dipetakan berdasarkan koherensi tersebut dengan menggunakan dua soal TTA.

Uraian terhadap semua unit analisis di atas dikaitkan dengan pengetahuan konten (content knowledge, CK), kemampuan membangun model mental (mental-modeling ability, MMA) dan level akademik responden. Skor CK diperoleh dari TSR sedangkan skor MMA mengadopsi dan memodifikasi rubrik yang digunakan oleh Wang (2007). Responden selanjutnya dipetakan berdasarkan CK dan MMA tersebut.

Dalam membedakan expert dan novice, dilakukan rekapitulasi terhadap lima unit analisis dengan meninjau posisi setiap responden pada unit analisis tersebut. Aspek yang menjadi kriteria adalah efektivitas sistem representasi yang tampak pada langkah awal problem solving, ketepatan model mental, efektivitas strategi problem solving koherensi elemen-elemen kognitif dan koherensi struktur pengetahuan. Jika responden termasuk ’expert’ pada tiga atau lebih unit analisis maka Ia dikategorikan sebagai expert. Jika responden termasuk ’novice’ pada tiga atau lebih unit analisis maka Ia dikategorikan novice. Responden yang pada unit analisis tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai expert namun juga lebih dari sebagai seorang novice, dikategorikan sebagai Intermediate (transisi).

3.7 Kelayakan Penelitian (Trustworthiness)

mencakup kelayakan (trustworthiness) dan keaslian atau kebenaran (authenticity). Semua hal ini mengarah pada pertanyaan tentang validitas dan reliabilitas (Creswell, 1994). Dalam penyelidikan naturalistik, kriteria konvensional yang digunakan untuk mengevaluasi validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan obyektivitas digantikan dengan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas yang secara umum menggambarkan kelayakan penelitian naturalistik. Beberapa teknik untuk menjamin kelayakan penelitian naturalistik, terangkum pada Tabel 3.2.

Dalam penelitian ini, tidak semua teknik dan prosedur yang disebutkan dalam Tabel 3.2 digunakan untuk menjamin kelayakan karena keterbatasan waktu. Berapa teknik yang dapat dipenuhi adalah triagulasi, kecukupan referensial, deskripsi yang mendalam dan audit.

Tabel 3.2 Kriteria untuk mempertahankan kelayakan dalam penelitian naturalistik (Abdullah, 2006; Sugiyono, 2008)

Kriteria Teknik Prosedur

Credibility

Keterlibatan yang panjang Menyediakan waktu yang cukup dalam konteks

Observasi yang terus-menerus Berfokus pada suatu isu secara detail

Triangulasi Menggunakan metode, sumber, peneliti atau

teori ganda

Interviu berpasangan Analisis paralel dengan seorang yang tidak memiliki kepentingan

Analisis kasus-kasus negatif Proses perbaikan hipotesis dengan peninjauan kembali

Kecukupan referensial Pengumpulan data holistik (video-taped) yang memungkinkan pengujian interpretasi

Member check

Mengecek hasil analisis, interpretasi dan kesimpulan ke sejumlah anggota penelitian (stakeholders)

Transferability Deskripsi yang mendalam Menggiring pembaca ke konteks

Dependability Audit Menyediakan peluang audit jika diperlukan

Confirmability

Audit Menyediakan peluang audit jika

diperlukan

[image:31.595.85.512.352.686.2]57 relatif sama jika dilakukan oleh orang lain. Untuk menjamin dependabilitas dan konfirmabilitas, semua rekaman, pengkodean, lembar jawaban dan transkrip (termasuk yang tidak dimuat dalam lampiran), tersedia untuk proses audit. Untuk menjamin transferabilitas, dilakukan deskripsi yang mendalam, digunakan istilah, kata-kata atau kalimat yang pantas dan sesuai konteks (meskipun terdapat keterbatasan) dalam menggambarkan temuan-temuan penelitian ini. Sementara untuk menjamin kredibilitas dan validitas internal, digunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan satu dari beberapa solusi untuk menjamin validitas penelitian. Triangulasi melibatkan penggunaan metode dan sumber yang berbeda untuk memperluas dan mengecek keutuhan dan kesatuan inferensi yang digambarkan dari data. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini melalui kegiatan thinking-aloud, retrospective semi-structured interview, observasi dan analisis lembar jawaban dari setiap responden.

3.8 Pertimbangan Etika (Ethical Consideration)

Menurut Creswell (1994), penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif. Bias, nilai-nilai dan pertimbangan peneliti dinyatakan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Keterbukaan dipandang bermanfaat dan positif.

adanya tanda persetujuan setelah penjelasan (Informed Consent). Responden yang terlibat diberi penjelasan tentang posisi mereka dan peneliti dalam penelitian ini sebelum terlibat lebih lanjut. Ijin untuk merekam kegiatan thinking-aloud dan interviu disampaikan secara langsung ke responden. Peneliti juga memberi penjelasan tentang kerahasiaan identitas, siapa yang akan mengetahui isi rekaman, apa yang harus dilakukan dan gambaran berapa lama waktu yang dibutuhkan. Untuk menjaga kerahasiaan, nama lembaga dan responden tidak dilaporkan dalam penelitian ini. Kategori sekolah dan nama responden diberi inisial.

3.9 Kemungkinan Adanya Bias

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Subyek lintas level akademik dominan menekankan pada aspek kuantitatif berupa atribut luaran daripada atribut struktural soal yang diberikan yang berdampak pada rendahnya produktivitas problem solving mereka.

b. Kunci keberhasilan langkah awal problem solving subyek lintas level akademik terletak pada tidak dipisahkannya penyusunan diagram dengan tahapan lainnya seperti penyusunan informasi dan identifikasi variabel. Penguasaan konseptual (CK) dan kemampuan membangun model mental (MMA) merupakan faktor yang mempengaruhi proses konstruksi model mental yang selanjutnya berperan dalam kualitas konstruksi sistem representasi eksternal terutama pada tahap awal aktivitas problem solving. Subyek lintas level akademik dominan berada pada kategori tidak efektif dalam penyusunan sistem representasi eksternal pada tahap awal problem solving.

d. Outcome space yang memuat kategori deskripsi menunjukkan bahwa strategi problem solving untuk soal tipe tradisional yang ditempuh responden dominan berada pada kategori tidak efektif. Hal yang menyebabkan responden ’memilih’ atau ’tidak memilih’ strategi tertentu adalah berkaitan dengan faktor-faktor psikologis mereka seperti beban kognitif, fenomena mind set dan functional fixedness. Fenomena mind set dan functional fixedness berperan pada rendahnya keefektivan strategi yang dipilih.

e. Kelengkapan dalam dekonstruksi informasi soal tipe Jeopardy dari grafik ke situasi fisis oleh subyek penelitian dominan berada dalam kategori kelengkapan yang rendah. Terdapat ketergantungan positif antara kelengkapan dekonstruksi grafik terhadap MMA dan level akademik responden. Dalam hal dekonstruksi soal tipe Jeopardy kumpulan rumus, kategori strategi yang ditempuh responden dominan pada strategi berbasis analogi dan heuristik yang tidak bergantung pada level akademik mereka. Deskripsi situasi fisis yang diberikan dominan tidak memadai. Namun, deskripsi situasi fisis yang ’hampir’ tepat dilakukan oleh responden dari level akademik tinggi.

f. Elemen-elemen kognitif yang dominan teridentifikasi mencakup p-prim, facet (dapat diidentifikasi dalam konteks problem solving), mathematical forms serta coordination class yang terdiri dari readout strategy dan causal net yang bergantung pada konteks kompleksitas fenomena yang disajikan. Secara umum, aktivasi elemen-elemen kognitif berada pada koherensi rendah.

214 rendah dominan terjadi pada mahasiswa Semester III yang diduga berkenaan dengan akomodasi pengetahuan baru.

h. Terdapat kebergantungan antara kematangan aspek-aspek model mental terhadap level akademik dan transisi (intermediate) dari novice menuju expert dominan terjadi pada mahasiswa semester III.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan kesimpulan di atas maka dapat disajikan rekomendasi berikut ini.

5.2.1 Rekomendasi untuk Instruksional

Rekomendasi untuk instruksional adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya kualitas dan produktivitas problem solving, mengisyaratkan perlunya pengajar membiasakan diri dan anak didiknya untuk melakukan analisis terhadap atribut struktural daripada atribut luaran dari soal yang diberikan agar proses problem solving yang ditempuhnya berkualitas dan produktif.

b. Untuk keefektivan tahap awal problem solving, pengajar perlu menekankan pentingnya kesimultanan dalam penyusunan sistem respresentasi eksternal, khususnya diagram dengan tahapan lain seperti penyusunan persamaan dan pengidentifikasian variabel.

c. Agar soal tipe Jeopardy tidak dianggap asing, penggunaan soal-soal tersebut dalam evaluasi pencapaian atau penguasaan konsep pebelajar sebaiknya lebih sering dilakukan.

mendesain pembelajaran agar ketika digunakan sebagai perangkat penalaran, resource berada dalam koherensi yang tinggi.

e. Penyajian konsep-konsep kinematika/dinamika dan usaha-energi perlu lebih sering diintegrasikan pada beragam konteks agar struktur pengetahuan pebelajar tidak terisolasi pada konsep tertentu, sehingga diperoleh koneksi dan organisasi struktur pengetahuan dalam kategori global coherence.

f. Pematangan aspek-aspek model mental hendaknya tidak bersandar pada jumlah level akademik yang telah dilalui oleh individu. Idealnya, kematangan itu dapat ditingkatkan secara optimal pada setiap level akademik dengan desain instruksional yang memanfaatkan hasil-hasil penelitian relevan dan pelaksanaan instruksional yang bermakna.

5.2.2 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

219 DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F.A.P.B. (2006). The Pattern of Physics Problem-Solving from The Perspective of Metacognition. Master Dissertation, University of Cambridge. [online]. Tersedia: http://people.pwf.cam.ac.ok/kst24/ResearchStudents/ [16 Januari 2008].

Albaugh, A.R. (2003); The Problem-Context Dependence of Students’ Application of Newton’s Second Law. Ph.D Dissertation. Kansas State University Manhattan, Kansas. [online]. Tersedia: http://web.phys.ksu.edu/ . [14 November 2007]. Anderson, J.R. (1990). Cognitive Psychology and Its Implications. Third edition. New

York: W.H. Freeman and Co.

Aryal, B. (2006). Use of Physical Models to Fasilitate Transfer of Physics Learning to Undertand Positron Emission Tomography. Ph.D Dissertation. Kansas State University Manhattan, Kansas. [online]. Tersedia: http://web.phys.ksu.edu/ . [14 November 2007].

Bao, L. (1999). Dynamics of Student Modeling: a Theory, Algorithms, and Application to Quantum Mechanics. Unpublished Ph.D. Dis sertation, University of Maryland, College Park, MD

Bao, L., Hogg, K. and Zollman, D. (2002). Model Analysis of Fine Structures of Student Models: an Example with Newton's Third Law. Am. J. Phys. 70(7), 766-778.

Bao, L and Redish, E. F. (2001). Model Analysis: Assessing the Dynamics of Student Learning. Cogntion and. Instruction.

Bascones, J., Novak, V., dan Novak, J. D. (1985). Alternative Instructional Systems and the Development of Problem-Solving Skills in Physics. European Journal of Science Education, 7(3).

Bauer, M. I., and Johnson-Laird, P. N. (1993). How Diagrams can Improve Reasoning. Psychological Science, 4, 372-378.

Bodner, G. M., and Domin, D. S. (2000). Mental Models: the Role of Representations in Problem Solving in Chemistry. University Chemistry Education, 4, 24-30 Borges, A. T., and Gilbert, J. K. (1999). Mental Models Of Electricity. International

Journal of Science Education, 21, 95-117.

Cañas, J.J. , Antolí, A., dan Quesada, J.F. (2001). The Role of Working Memory on Measuring Mental Models of Physical Systems. Psicológica (2001), 22 [online]. Tersedia: www.uv.es-psicologica. [01 Juni 2008].

Chan, M.S., dan Black, J.B. (2006). Learning Newtonian Mechanics with an Animation Game: the Role of Presentation Format on Mental Model Acquisition. AERA 2006.

Chi, M. T. H. (1992). Conceptual Change Within and Across Ontological Categories: Examples from Learning and Discovery in Science. In R. Giere (Ed.), Cognitive Models of Science: Minnesota Studies in the Philosophy of Science (129-160). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Coll, R. K., and Treagust, D. F. (2003a). Investigation of Secondary School, Undergraduate, and Graduate Learners' Mental Models of Ionic Bonding. Journal of Research in Science Teaching, 40, 464-486.

Coll, R. K., and Treagust, D. F. (2003b). Learners' Mental Models of Metallic Bonding: a Cross-Age Study. Science Education , 87 (5), 685-707.

Corpuz, E.G and Rebello, N.S. (2005). Introductory College Physics Students’ Mental Models of Friction and Related Phenomena at the Microscopic Level. Proceedings of the NARST 2005 Annual Meeting (Dallas, TX, United States),

National Association for Research in Science Teaching (NARST) April 4-7, 2005.

Creswell, J.W. (1994). Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Cui, L., Rebello, N.S., Fletcher, P.R. dan Bennett, A.G. (2006a). Using Physics Jeopardy Problems to Assess College Students’ Transfer of Learning from Calculus to Physics. [online]. Tersedia: http://web.phys.ksu.edu/. [07 September 2007].

Cui, L., Rebello, N.S., Fletcher, P.R. dan Bennett, A.G. (2006b). Transfer of Learning from College Calculus to Physics Course [online]. Proceedings of the NARST 2006 Annual Meeting. Tersedia: http://web. phys.ksu.edu/. [07 September 2007].

diSessa, A. (1993). Towards an Epistemology of Physics. Cognition and Instruction, 10(2-3), 105-225.

diSessa, A., and Sherin, B. (1998). What Changes In Conceptual Change? International Journal of Science Education, 20(10), 1155-1191.

221 Gaigher, E., Rogan, J. M., and Braun, M. W. H. (2007). Exploring the Development of

Conceptual Understanding through Structured Problem-solving in Physics. openUP (August 2007)

Galili, I., and Hazan, A. (2000). The Influence of an Historically Oriented Course on Students' Content Knowledge in Optics Evaluated by Means of Facets-Schemes Analysis. American Journal of Physics, 68 S1, S3-S15.

Garrett, R. M. (1986). Problem-Solving in Science Education. Studies in Science Education, 13.

Greca, I. M., and Moreira, M. A. (2000). Mental Models, Conceptual Models, and Modelling. International Journal of Science Education, 22, 1-11.

Greca, I. M., and Moreira, M. A. (2002). Mental, Physical, and Mathematical Models in The Teaching and Learning of Physics. Science Education, 86, 106–21 Halloun, I. and Hestenes, D. (1985a). The Initial Knowledge State of College Students.

American Journal of Physics, 53, 1043-1055.

Halloun, I. and Hestenes, D. (1985b). Common Sense Concepts about Motion. American Journal of Physics, 53, 1056-1065.

Halloun, I. and Hestenes, D. (1995). Interpreting the Force Concept Inventory. Physics Teacher, 33, 502.

Hambrick, D.Z and Engle, R.W., (2003). The Role of Working Memory in Problem Solving. in Davidson, J.E and Stenberg, R.J (Eds.). The Psychology of Problem Solving, Cambridge University Press, United Kingdom.

Hammer, D. (2000). Student Resources for Learning Introductory. Physics Am. J. Phys. 68 (Suppl.) S52–9.

Harrison, A. G., and Treagust, D. F. (2000). Learning about Atoms, Molecules, and Chemical Bonds: a Case Study of Multiple-Model Use in Grade 11 Chemistry. Science Education, 84, 352-381.

Hestenes, D., Wells, M., Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. The Physics Teacher, 30, 141-158.

Hrepic, Z., Zollmann, D. A., and Rebello, S. (2002). Identifying Students’ Models of Sound Propagation. Proc. Physics Education Research Conf. (Boise, ID, Aug. 2002).

Itza-Ortiz, S.F., Rebello, S and Zollman, D. (2004). Students’ Models Of Newton’s Second Law in Mechanics and Electromagnetism. Eur. J. Phys. 25

Jackson, J. ([email protected]). Mechanic Baseline Test (Hestenes, D dan Wells, M.,1997). (2009, 03 April). E-mail kepada Jusman Mansyur

Jackson, J. ([email protected]). Hestenes, D., Wells, M., and Swackhamer, G.,1995). Revised Force Concept Inventory . (2009, 03 April). E-mail kepada Jusman Mansyur ([email protected])

Kaharu, S.N. dan Mansyur, J. (2007). Exploring the Student Misconception of Electrical Circuit Concept by Certainty of Response Index and Interview. Proceedings the First International Seminar on Science Education, Bandung October 27th 2007. Bandung: Graduate School, Indonesia University of Education.

Kamajaya. (2008). Cerdas Belajar Fisika (untuk Kelas X). Bandung: Grafindo Media Pratama.

Kohl, P. B., and Finkelstein, N. D. (2005). Student Representational Competence and Self-Assessment When Solving Physics Problems. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 1, 010104 [online]. Tersedia: http://prst-per.aps.org. [09 Maret 2008].

Kohl, P. B., and Finkelstein, N. D. (2006). Effects of Representation on Students Solving Physics Problems : A Fine-Grained Characterization. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 2, 010106 [online]. Tersedia: http://prst-per.aps.org. [09 Maret 2008].

Larkin, J. H. (1985). Understanding, Problem Representations, and Skill in Physics. Thinking and Learning Skills, 2, 141-159.

Larkin, J. H. (1989). Display Based Problem Solving. In D. Klahr and K. Kotovsky (Eds.), Complex Information Processing: The impact of Herbert A. Simon (319-341). Boston , MA : MIT Press).

Malone, K.L. (2006). A Comparative Study of the Cognitive and Metacognitive Differences Between Modeling and Non-Modeling High School Physics Students. Ph.D Dissertation. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.

Malone, K.L. (2007). The Convergence of Knowledge Organization, Problem-Solving Behavior, and Metacognition Research with the Modeling Method of Physics Instruction. J. Phys. Tchr. Educ. Online, 4(2), Winter 2007.

223 Matlin, M.W. (1994). Cognition. Third ed. John Wiley and Sons, Inc.USA.

Matlin, M.W. (2009). Cognitive Psychology. Seventh Ed. International Student Version. John Wiley and Sons, Inc. (Asia) Pte Ltd.

McDermott, L. C., and Redish, E. F. (1999). Resource Letter: Per-1: Physics Education Research. American Journal of Physics, 67(9), 755-767.

Marton, F. (1986). Is Phenomenography Phenomenology? The International Encyclopedia of Education. Secon edition , Volume 8. Eds. Torsten Husén & T. Neville Postlethwaite. Pergamon 1994, 4424 - 4429 [online]. [17 September 2008].

Masril dan Asma. (2002). Pengungkapan Miskonsepsi Siswa Menggunakan Force Concept Inventory and Certainty of Response Index. Jurnal Fisika HFI B5. Mestre, J. P. (2001). Implication of Research on Learning. Physics Education, 36(1).

51.

Mulbar, K dan Nur, W. (1998). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesalahan Konsep Fisika pada Siswa SMUN di Kotamadya Palu. Laporan Penelitian Dosen Muda. Palu: Universitas Tadulako.

Nugroho, S.E. (2010). Analisis Epistimologi Konsep Kelistrikan dan Kemagnetan pada Mahasiswa Calon Guru Fisika. Disertasi (tidak dipublikasikan). Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Osborne, J., Simon, S. and Colins, S. (2003). Attitudes Towards Science: a Review of The Literature and Its Implications. International Journal of Science Education, 25(9).

Posner, B., Strike, K., Hewson, P. and Gertzog, W. (1982). Accomodation of a Scientific Conception: Toward a Theory Of Conceptual Change. Science Education, 66, 211-227.

Pring, R. (2000). Philosophy of Educational Research. London and New York: Continuum.

Redish, E.F. (1994). The Implications of Cognitive Studies for Teaching Physics. Am. J. Phys, 62(6).

Redish, E.F. (2004). A Theoretical Framework for Physics Education Research: Modeling Student Thinking, in E. Redish and M. Vicentini (Eds.), Proceedings of the Enrico Fermi Summer School, Course CLVI (Italian Physical Society, 2004).

(100-112). Dortmund, Germany: The International Council of Association for Science Education.

Rosengrant, D., Van Heuleven, A., and Etkina, E. (2006). Students’ Use Of Multiple Representations In Problem Solving. In P. Heron, L. McCullough and J. Marx, Physics Education Research Conference (2005 AIP Conference Proceedings) (49-52). Melville , NY : American Institute of Physics

Sabella, M., Redish, E.F. (2007). Knowledge Activation and Organization in Physics Problem Solving. Am. J. Phys. 75, 1017.

Scott, P. H. (1992). Pathways in Learning Science: a Case Study of the Development Of One Student's Ideas Relating to The Structure of Matter. In R. Duit, F. Goldberg and H. Niedderer (Eds.), Research in Physics Learning: Theoretical Issues and Empirical Studies. Proceedings of an international workshop hold at the University of Bremen, March, 1991 (203-224).

She, H.C. (2002). Concepts of a Higher Hierarchical Level Require More Dual Situated Learning Events for Conceptual Change: a Study of Air Pressure and Buoyancy. International Journal of Science Education, 24, 981-996.

She, H.C. (2004). Fostering Radical Conceptual Change Through Dual-Situated Learning Model. Journal of Research in Science Teaching, 41, 142-164.

Sherin, B. L. (2001). How Students Understand Physics Equations. Cognition and Instruction, 19(4), 479-541.

Solaz-Portolés, J.J., dan Lopez, V.S. (2007a). Representations in Problem Solving in Science: Directions for Practice. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 8, Issue 2, Article 4 (Dec., 2007), [31 Mei 2008].

Solaz-Portolés, J.J., dan Lopez, V.S. (2007b). Cognitive Variables in Science Problem Solving: A Review of Research. J. Phys. Tchr. Educ. [Online], 4(2), Winter 2007. Tersedia: www.phy.ilstu.edu/jpteo [01 Juni 2008].

Stamouli, I and Huggard, M. (2007). Phenomenography as a Tool for Understanding Our Students. International Symposium for Engineering Education, 2007, Dublin City University, Ireland [online]. Tersedia: http://www.doras.dcu.ie/ [26 September 2008].

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.

Supiyanto. (2004). Fisika SMA (untuk SMA Kelas X). Jakarta: Erlangga.

225 Tipler, P.A. (1998). Fisika untuk Sains dan Teknik. Jakarta: Erlangga.

Tuminaro, J., Redish, E.F. (2007). Elements of a Cognitive Model of Physics Problem Solving: Epistemic Games. Phy. Rev. Spec. Topic-PER, 3, 020101 (2007). Uljens, M. (1996). On The Philosophical Foundation of Phenomenography, In Reflections on Phenomenography — Toward a Methodology?. [online]. Tersedia:http:// www.ped.gu.se/ [17 September 2008].

Van der Veer, G. (2000). Mental Models of Incidental Human Machine Interaction [online]. Faculty of Sciences, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands. Tersedia: http://www.cs.vu.nl/ [26 September 2008].

Van Heuvelen, Alan; Maloney, David, P. (1999). Playing Physics Jeopardy. American Journal of Physics, 67(3), 252-256.

Vekiri, I. (2002). What is the Value of Graphical Displays in Learning?. Educational Psychology Review, 14, 261-312

Vosniadou, S. (1994). Capturing and Modeling the Process of Conceptual Change. Learning and Instruction, 4.

Vosniadou, S., and Brewer, W. (1992). Mental Models of the Earth: a Study of Conceptual Change in Childhood. Cognitive Psychology, 24, 535-585.

Vosniadou, S. (2003). Exploring The Relationships Between Conceptual Change And Intentional Learning. In G. M. Sinatra and P. R. Printrich (Eds.), Intentional Conceptual Change (377-406). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Vosniadou, S., and Ioannides, C. (1998). From Conceptual Development to Science

Education: a Psychological Point of View. International Journal of Science Education, 20, 1213-1230.

Walsh, L.N., Howard, R.G., dan Bowe, B., (2007). Phenomenographic Study of Students’ Problem Solving Approaches in Physics. Phy. Rev. Spec. Topic-PER, 3, 020108 (2007)

Whitehead, A. N. (1970). The Aims of Education. London: Ernest Benn, Ltd.

Wittmann, M. C. (2002). The Object Coordination Class Applied to Wave Pulses: Analyzing Student Reasoning in Wave Physics. International Journal of Science Education, 24(1), 97-118.

Worth, R.M.H, (1998). Quantitative Problem Solving in Science: Cognitive Factors and Directions for Practice. Education Journal, Vol. 26, No. J, Summer 1998. The Chinese University of Hong Kong