3

2.1 Biologi, Morfologi, dan Habitat Rumput Laut

Rumput laut (seaweed) merupakan alga (ganggang) multiseluler fotosintentik yang seluruh anggota tubuhya hidup terendam di dalam air

(Campbell et al., 2000). Selain klorofil yang terdapat dalam kloroplas, rumput laut juga memiliki pigmen lain antara lain fikosianin (biru), fikoeritrin (merah),

fikosantin (coklat), xantofil (kuning), dan karoten (keemasan) yang membantu dalam proses fotosintesis. Secara umum, berdasarkan pigmen yang menyusun tubuhnya rumput laut dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu Chlorophyta (alga hijau), Pheophyta (alga cokelat), dan Rhodophyta (alga merah).

Rumput laut mampu berkembang biak secara aseksual (vegetatif) maupun seksual (generatif). Perkembangbiakan vegetatif dilakukan melalui fragmentasi thallus dan pembelahan sel membentuk zoospora (spora kembar) sedangkan perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui peleburan gamet secara isogami, anisogami maupun oogami. Isogami merupakan perkembangbiakan secara generatif pada rumput laut yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan morfologi bentuk dan ukuran yang sama sehingga sulit dibedakan. Anisogami merupakan perkembangbiakan secara generatif pada rumput laut yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan morfologi bentuk yang sama tetapi ukuranya dapat dibedakan. Sel kelamin jantan umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel kelamin betina. Oogami merupakan perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan sel kelamin jantan berflagel yang dihasilkan oleh gametanium jantan dan sel kelamin

betina yang dihasilkan dari dua organisme berbeda. Gamet jantan disebut spermatozoa sedangkan gamet betina disebut ovum.

Rumput laut digolongkan ke dalam Kingdom Protista karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh tubuh rumput laut disebut thallus. Bagian thallus yang berdiferensiasi menyerupai daun disebut blade, bagian thallus yang berdiferensiasi menyerupai batang disebut stipe, sedangkan bagian thallus yang berdiferensiasi menyerupai akar disebut holdfast. Blade berfungsi sebagai tempat pertukaran gas yang dapat membantu memaksimalkan aktivitas

fotosintesis. Stipe merupakan batang utama yang berisi percabangan dari blade sedangkan holdfast berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya rumput laut pada substrat.

Habitat rumput laut sering dijumpai di wilayah pesisir melekat pada substrat koral, pasir, dan pecahan karang dengan sebaran yang luas. Rumput laut hidup pada daerah intertidal (pasang surut) terendah hingga daerah subtidal. Rumput laut dapat hidup sebagai organisme fitobentik, epifitik maupun berasosiasi dengan lamun.

Rumput laut memiliki daya adaptasi yang unik karena hidup pada kondisi lingkungan yang selalu dinamis sehingga memberikan tantangan bagi kehidupan dengan adaptasi berupa dinding sel yang terdiri dari selulosa dan polisakarida yang membentuk gel untuk memberikan bantalan pada thallus untuk melawan gerakan arus dan gelombang (Champbell et al., 2000). Kandungan selulosa dan polisakarida berbentuk gel yang tinggi ini membuat rumput laut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar bioetanol (Hanna et al., 2001).

2.1.1 Klasifikasi Caulerpa racemosa

Caulerpa racemosa merupakan salah satu spesies rumput laut dari genus Caulerpa sp. Caulerpa racemosa masuk ke dalam divisi Chlorophyta (alga hijau) karena pigmen inti fotosintetik ganggang ini adalah klorofil a dan b. Ganggang ini juga memiliki pigmen karoten dan xantofil yang membantu dalam proses

fotosintesis (Atmadja et al., 1996).

Klasifikasi rumput laut spesies Caulerpa racemosa (Gambar 1) menurut Dawson (1946) dalam Atmadja et al. (1996) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Protista Divisi : Chlorophyta Kelas : Chlorophyceae Ordo : Caulerpales Famili : Caulerpaceae Genus : Caulerpa

Spesies : Caulerpa racemosa

Gambar 1. Morfologi Caulerpa racemosa yang diambil dari Pulau Pari, Kepulauan Seribu

Ramuli

Stipe

Ciri umum rumput laut spesies Caulerpa racemosa adalah berwarna hijau mempunyai bentuk seperti anggur. Thallus yang menyerupai daun (blade) pada rumput laut spesies Caulerpa racemosa berdiferensiasi membentuk bulatan. Bulatan- bulatan ini dinamakan ramuli. Diameter ramuli dapat mencapai 4 mm serta panjang tangkai ramuli ini dapat mencapai 5 cm hingga 8 cm. Percabangan thallus pada rumput laut spesies Caulerpa racemosa membentuk formasi tegak lurus sejajar satu arah pada sisi thallus utama yang disebut (verticilate). Thallus yang menyerupai batang (stipe) pada ganggang ini berkembang biak merayap dengan akar di bawahnya menyerupai batang pada tanaman darat. Thallus yang tumbuh merayap ini berdiameter sekitar 2,5 mm dengan panjang akar sekitar 1 cm yang digunakan untuk melekat pada substrat (Atmadja et al., 1996).

2.1.2 Klasifikasi Sargassum crassifolium

Sargassum crassifolium merupakan salah satu spesies rumput laut dari genus Sargassum sp. Sargassum crassifolium masuk ke dalam divisi Phaeophyta (alga cokelat) karena pigmen inti fotosintetik ganggang ini adalah fikosantin. Ganggang ini juga memiliki pigmen karoten, klorofil a dan c serta xantofil yang membantu dalam proses fotosintesis (Atmadja et al., 1996).

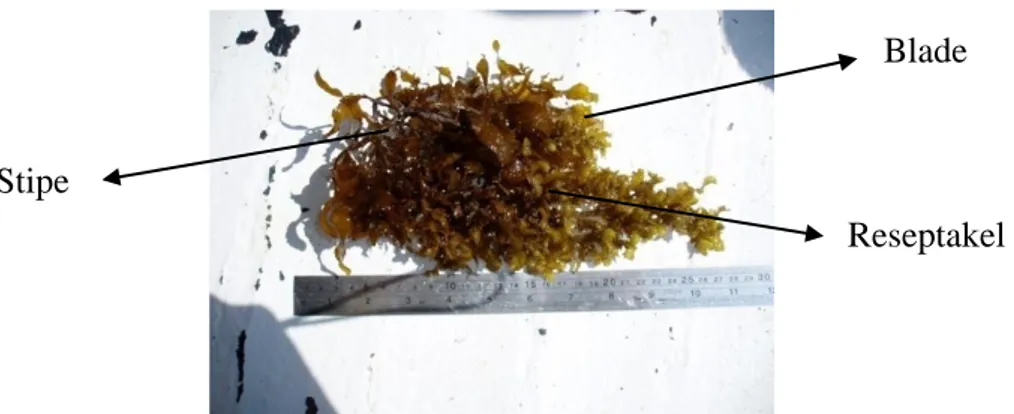

Klasifikasi rumput laut spesies Sargassum crassifolium (Gambar 2) menurut Dawson (1946) dalam Atmadja et al. (1996) adalah sebagai berikut : Kingdom : Protista

Divisi : Phaeophyta

Kelas : Paheophyceae Ordo : Fucales

Genus : Sargassum

Spesies : Sargassum crassifolium

Gambar 2. Morfologi Sargassum crassifolium yang diambil dari Pulau Pari, Kepulauan Seribu

Ciri umum dari rumput laut spesies Sargassum crassifolium adalah berwarna coklat karena dominasi pigmen fikosantin yang menutupi pigmen klorofil sehingga ganggang ini terlihat berwarna coklat. Percabangan thallus pada Sargassum crassifolium membentuk formasi dua-dua tidak beraturan yang

berlawanan pada sisi sepanjang thallus utama yang disebut (pinnate alternate). Thallus yang menyerupai daun (blade) tumbuh melebar dan bergerigi dengan permukaan yang licin. Daun pada ganggang ini berbentuk oval dengan ukuran panjang sekitar 40 mm dan lebar 10 mm. Sargassum crassifolium mempunyai thallus berbentuk pipih dengan percabangan rimbun dan berselang-seling

menyerupai tanaman darat. Pada bagian pinggir daun yang bergerigi mempunyai gelembung yang disebut vesikel. Gelembung udara ini berfungsi mempertahankan daun agar tetap di permukaan air. Ukuran diameter gelembung udara sekitar 15 mm dengan bentuk pipih dan bersayap (Atmadja et al., 1996).

Blade

Reseptakel Stipe

2.1.3 Klasifikasi Gracilaria salicornia

Gracilaria salicornia merupakan salah satu spesies rumput laut dari genus Gracilaria sp. Gracilaria salicornia masuk ke dalam divisi Rhodophyta (alga merah) karena pigmen inti fotosisntetik ganggang ini adalah fikoeritrin. Ganggang ini juga memiliki pigmen fikosianin, karoten, klorofil a dan b serta xantofil yang membantu dalam proses fotosintesis (Atmadja et al., 1996).

Klasifikasi rumput laut spesies Gracilaria salicornia (Gambar 3) menurut Dawson (1946) dalam Soegiarto et al. (1978) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Protista Divisi : Rhodophyta Kelas : Rhodophyceae Ordo : Gigartinales Famili : Gracilariaceae Genus : Gracilaria

Spesies : Gracilaria salicornia

Gambar 3. Morfologi Gracilaria salicornia yang diambil dari Pulau Pari, Kepulauan Seribu

Blade Stipe

Ciri umum dari rumput laut spesies Gracilaria salicornia adalah berwarna hijau mempunyai thallus yang licin berbentuk silindris, rimbun dan berbuku-buku. Panjang tiap ruas buku pada thallus sekitar 1 cm. Umumnya pada alga merah pigmen warna tubuhnya adalah fikoeritin sehingga terbentuk warna merah, namun pada rumput laut spesies Gacilaria salicornia pigmen klorofil menutupi pigmen fikoeritin sehingga terlihat berwarna hijau karena lokasi hidup ganggang ini di perairan dangkal. Percabangan thallus pada rumput laut spesies Gracilaria salicornia membentuk formasi dua-dua beraturan sejajar pada sisi sepanjang thallus utama yang disebut (pinnate distichous). Thallus pada rumput laut spesies Gracilaria salicornia bersifat cartilaginous yaitu bersifat rapuh dan mudah patah saat terhempas gelombang (Atmadja et al., 1996).

2.2 Komposisi Kimia Rumput Laut

Komposisi kimia pada rumput laut umumnya dalam bentuk air, abu, protein, lemak, karbohidrat, dan serat kasar. Rumput laut juga mengandung vitamin dan mineral. Vitamin yang terkandung dalam rumput laut adalah vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan vitamin C sedangkan mineral dalam rumput laut berupa kalium, kalsium, fosfat, natrium, besi, dan iodium (Anggadiredja, 1993). Komposisi kimia pada rumput laut ini bervariasi berdasarkan jenis spesies dan kondisi lingkungan. Jenis spesies dan kondisi lingkungan mempengaruhi aktivitas fotosintesis, sehingga mempengaruhi kadar senyawa kimia yang dibentuk dalam tubuh rumput laut.

2.2.1 Air

Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup. Air berperan sebagai pembawa zat makanan dan sisa metabolisme pada mahluk hidup. Air merupakan komponen yang dapat mempengaruhi kenampakan tekstur serta cita rasa dalam suatu bahan. Kadar air pada rumput laut umumnya berkisar 15-20% (bk) (SNI, 2008 dalam DKP, 2009).

2.2.2 Abu

Abu erat hubungannya dengan mineral yang terkandung dalam suatu bahan karena mengandung mineral dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mineral berfungsi untuk zat pengatur dan pembangun. Kadar abu dalam rumput laut umumnya tidak lebih dari 45% (bk) (Food and Nutrition Board (US), 1981 dalam Ruperez, 2002). Fleury dan Lahaye (1991)

menambahkan rumput laut mengandung kadar abu berkisar 8% hingga 40% (bk). .

2.2.3 Protein

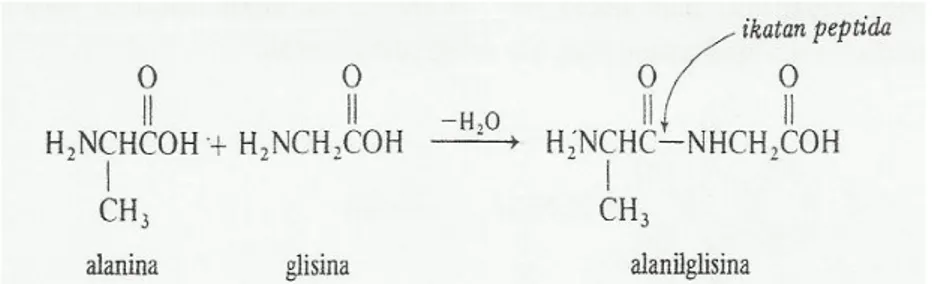

Protein dibentuk dari dua atau lebih asam amino yang diikat oleh ikatan peptida (Fessenden dan Fessenden, 1999). Asam amino merupakan senyawa yang terdiri dari gugus karboksilat dan gugus amina, sedangkan ikatan peptida

merupakan ikatan amina antara gugus alfa-amino dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lainnya. Asam amino bersifat amfoter karena

mengandung gugus amina yang bersifat basa dan gugus karboksilat yang bersifat asam dalam molekul yang sama. Protein berfungsi sebagai bahan bakar apabila keperluan energi dalam tubuh organisme tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak serta mengganti jaringan yang rusak dalam tubuh mahluk hidup (Winarno, 2008). Kadar protein rumput laut dipengaruhi oleh jumlah kandungan

asam amino yang terdapat di dalam tubuhnya (Ratana dan Chirapart, 2006). Kadar protein pada rumput laut umumnya berkisar 6,38-14,02% (bk) (Yulianingsih dan Tamzil, 20007).Proses pembentukan protein alanilglisina dan ikatan peptida disajikan pada Gambar 4 (Fessenden dan Fessenden, 1999).

Gambar 4. Proses pembentukan protein alaniglisina dan ikatan peptida

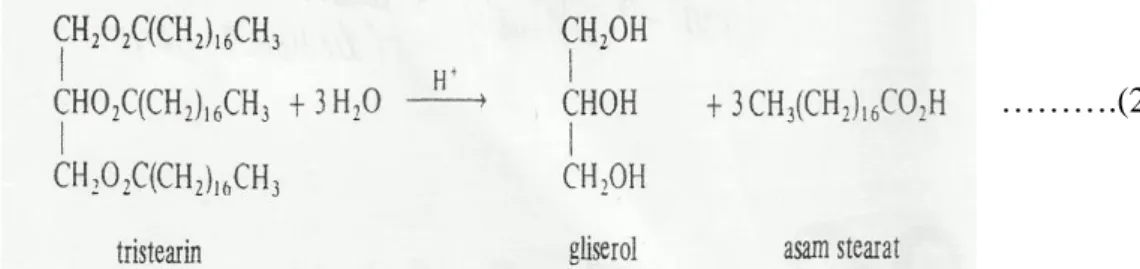

2.2.4 Lemak

Lemak dibentuk dari gugus ester tiga jenis asam lemak dan satu jenis gliserol (Fessenden dan Fessenden, 1999). Lemak merupakan senyawa organik yang bersifat tidak larut dalam air tetapi bersifat larut dalam pelarut organik non polar. Lemak berbeda dengan minyak. Lemak berupa padatan pada suhu kamar karena kandungan asam lemak jenuh yang tidak mempunyai ikatan rangkap yang sangat tinggi, sehingga titik lebur menjadi lebih tinggi, sedangkan minyak berupa cairan pada suhu kamar karena kandungan asam lemak tak jenuh yang

mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap, sehingga titik leburnya menjadi sangat rendah (Winarno, 2008). Kadar lemak total pada rumput laut selalu kurang dari 4% (bk). Secara umum, kadar lemak pada rumput laut tergolong rendah karena rumput laut umumnya menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk karbohidrat (Wong dan Cheung 2000).

Proses penguraian lemak tristearin disajikan pada Gambar 5 (Fessenden dan Fessenden, 1999).

Gambar 5. Proses penguraian lemak tristearin

2.2.5 Karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa yang tersusun dari molekul karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) dengan rumus empiris CH2O (Fessenden dan Fessenden, 1999). Karbohidrat dapat berupa polihidroksil aldehid maupun polihidroksil keton. Pada organisme yang mempunyai klorofil karbohidrat

dibentuk dari reaksi karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) dengan bantuan cahaya matahari. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi mahluk hidup. Karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya pemecahan protein yang berlebihan, kehilangan mineral dan membantu metabolisme lemak serta protein (Winarno, 2008). Karbohidrat dapat digolongkan berdasarkan tipe ukuran molekulnya menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida.

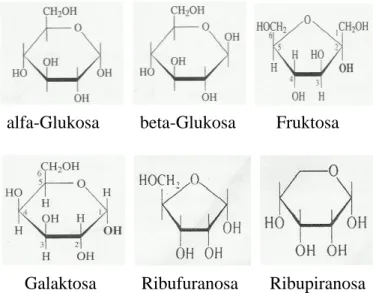

2.2.5.1 Monosakarida

Monosakarida dapat berupa ikatan aldehid maupun ikatan keton. Monosakarida berupa ikatan aldehid diantaranya adalah glukosa, galaktosa, ribosa, sedangkan monosakarida berupa ikatan keton diantaranya adalah fruktosa.

Jenis-jenis monosakarida diantaranya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa.

Glukosa merupakan monosakarida gugus aldehid yang paling penting dari hasil hidrolisis yang dapat memutar bidang polarisasi ke kanan. Fruktosa

merupakan monosakarida gugus keton yang dapat memutar bidang polarisasi ke kiri. Galaktosa merupakan senyawa karbohidrat yang terdapat dalam laktosa terikat dengan glukosa. Ribosa merupakan senyawa karbohidrat pembentuk kerangka polimer dari asam nukleat. Ribosa dibentuk dari dari molekul

ribupiranosa dan molekul ribufuranosa. Jenis-jenis monosakarida disajikan pada Gambar 6 (Fessenden dan Fessenden, 1999).

alfa-Glukosa beta-Glukosa Fruktosa

Galaktosa Ribufuranosa Ribupiranosa

Gambar 6. Struktur kimia monosakarida jenis alfa-glukosa, beta-glukosa, fruktosa, galaktosa, ribufuranosa, dan ribupiranosa

2.2.5.2 Disakarida

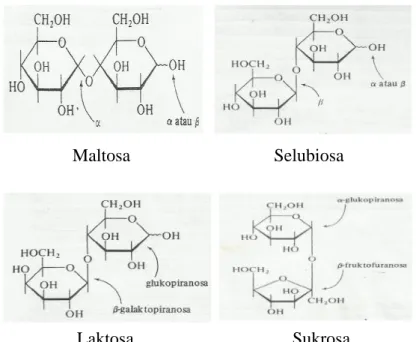

Disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang tersusun dari dua satuan monosakarida yang disatukan oleh ikatan glikosida dari 1 atom karbon (C) pada gugus hidroksida (OH) unit monosakarida lainnya. Jenis-jenis disakarida

diantaranya adalah maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Jenis-jenis disakarida disajikan pada Gambar 7 (Fessenden dan Fessenden, 1999).

Maltosa Selubiosa

Laktosa Sukrosa

Gambar 7. Struktur kimia disakarida jenis maltosa, selubiosa, laktosa, dan sukrosa

Maltosa merupakan senyawa yang dibentuk dari dua molekul

monosakarida berupa glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 alfa-glikosida. Maltosa dapat diuraikan oleh asam maupun enzim alfa-1,4 glukan glukanohidrolase. Selubiosa merupakan senyawa yang dibentuk dari dua molekul monosakarida berupa glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4

glikosida. Selubiosa dapat diuraikan oleh asam maupun dengan enzim beta-glukosidase. Enzim beta-glukosidase memiliki kemampuan menguraikan ikatan 1,4 beta-glikosida namun tidak mampu menguraikan ikatan 1,4 alfa-glikosida secara spesifik. Laktosa merupakan senyawa yang dibentuk dari dua molekul monosakarida berupa glukosa dan galaktosa. Dalam tubuh mahluk hidup laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian galaktosa diubah menjadi glukosa. Sukrosa merupakan senyawa yang dibentuk dari dua molekul monosakarida

berupa fruktosa dan glukosa. Sukrosa tidak termasuk dalam jenis gula pereduksi karena pada sukrosa terdapat dua molekul yang berbeda yaitu satu molekul glukosa yang merupakan gugus aldehid dan satu molekul fruktosa yang merupakan gugus keton.

2.2.5.3 Oligosakarida

Oligosakarida merupakan senyawa karbohidrat yang tersusun dari dua sampai delapan satuan monosakarida yang disatukan oleh hubungan glikosida dari 1 atom karbon (C) pada gugus hidroksida (OH) dari unit monosakarida lainnya. Oligosakarida merupakan hasil proses dari penguraian polisakarida sebelum menjadi monosakarida. Jenis-jenis oligosakarida diantaranya adalah rafinosa, fruktooligosakarida, dan glukooligosakarida. Jenis-jenis oligosakarida disajikan pada Gambar 8 (Fessenden dan Fessenden, 1999).

Rafinosa Fruktooligosakarida Glukooligosakarida Gambar 8. Struktur kimia oligosakarida jenis rafinosa, fruktooligosakarida, dan

Rafinosa merupakan senyawa yang dibentuk dari tiga molekul monosakarida berupa 2 molekul glukosa dan satu molekul fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 alfa-glikosida. Glukooligosakarida merupakan senyawa yang dibentuk dari tiga molekul monosakarida berupa 3 molekul glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 alfa-glikosida. Glukooligosakarida dapat diuraikan oleh asam maupun dengan enzim alfa-glukosidase. Fruktooligosakarida merupakan senyawa yang dibentuk dari tiga molekul monosakarida berupa 2 molekul fruktosa dan 1 molekul glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 beta-glikosida. Fruktooligosakarida dapat diuraikan oleh asam maupun dengan enzim beta-fruktofuranosidase.

2.2.5.4 Polisakarida

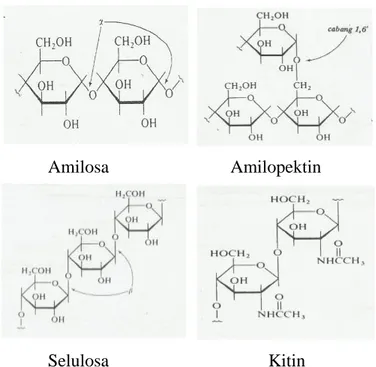

Polisakarida merupakansenyawa karbohidrat yang tersusun lebih dari delapan satuan monosakarida. Jenis-jenis polisakarida diantaranya adalah heparin, selulosa, amilosa, amilopektin, dan kitin. Heparin merupakan suatu senyawa karbohidrat yang berfungsi untuk mencegah koagulasi atau penggumpalan darah. Selulosa merupakan polisakarida yang dibentuk dari molekul mikrofibril glukosa sebanyak 14.000 satuan glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4

beta-glikosida. Penguraian sebagian selulosa menghasilkan disakarida berupa selubiosa sedangkan penguraian sempurna selulosa menghasilkan monosakarida berupa glukosa. Amilosa merupakan polisakarida yang terdiri dari 250 satuan molekul glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 alfa-glikosida. Penguraian sebagian amilosa menghasilkan disakarida berupa maltosa sedangkan penguraian sempurna amilosa menghasilkan monosakarida berupa glukosa. Amilopektin merupakan polisakarida yang terdiri dari 1000 satuan glukosa yang dihubungkan dengan

ikatan 1,4 alfa-glikosida pada rantai utama dan dengan ikatan 1,6 alfa-glikosida pada rantai percabangan. Kitin adalah senyawa polisakarida linear yang

mengandung N-asetil-D-glukosamin dalam bentuk terikat oleh protein dan lemak. Hidrolisis kitin menghasilkan 2-amino-2-deoksi-D-glukosa. Jenis-jenis senyawa polisakarida disajikan pada Gambar 9 (Fessenden dan Fessenden, 1999).

Amilosa Amilopektin

Selulosa Kitin

Gambar 9. Struktur kimia polisakarida jenis amilosa, amilopektin, selulosa, dan kitin

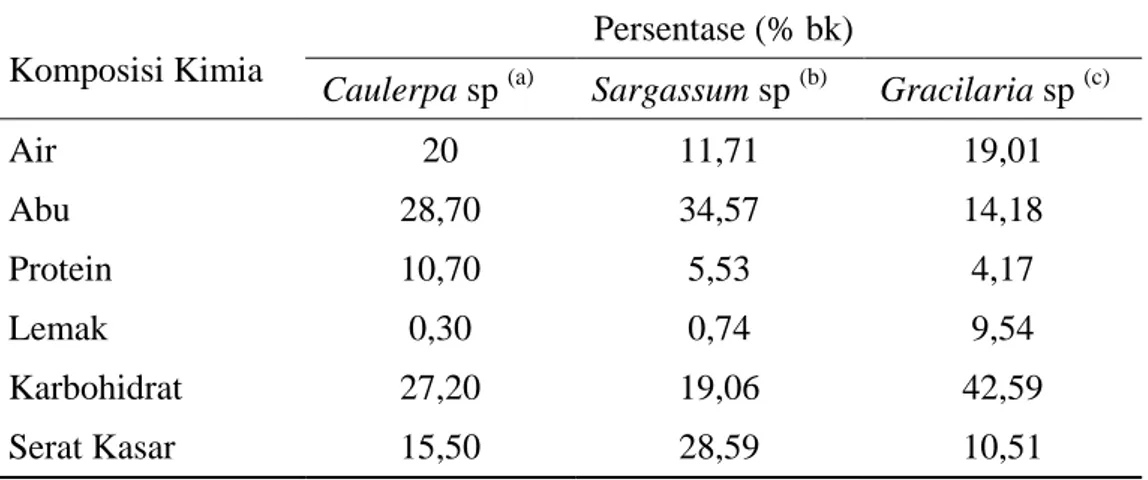

2.3 Komposisi Kimia Caulerpa sp, Sargassum sp,dan Gracilaria sp

Komposisi kimia pada rumput laut sebagian besar adalah karbohidrat. Karbohidrat pada rumput berupa serat sehingga hanya sebagian kecil karbohidrat yang dapat diserap oleh pencernaan manusia. Karbohidrat yang berupa gel pada rumput laut Caulerpa sp disebut dengan kanji, karbohidrat berupa gel pada rumput laut Sargassum sp disebut dengan alginat sedangkan karbohidrat berupa gel pada rumput laut Gracilaria sp disebut dengan agar (Atmadja et al., 1996).

Komposisi kimia pada rumput laut Caulerpa sp, Sargassum sp, dan Gracilaria sp disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi kimia (% bk) Caulerpa sp, Sargassum sp, dan Gracilaria sp

Keterangan :

(a.) Sumber (Turangan, 2000) (b.) Sumber (Yunizal, 2004) (c.) Sumber (Soegiarto et al., 1978) (bk) Berat kering

Komposisi kimia Caulerpa sp secara spesifik mengandung kadar abu sebesar 28,70%, kadar karbohidrat sebesar 27,20%, kadar air sebesar 20%, kadar serat kasar sebesar 15,50%, kadar protein sebesar 10,70%, dan kadar lemak sebesar 0,30% (Turangan, 2000). Sebagian besar komposisi kimia Caulerpa sp berupa karbohidrat sebesar 42,70% dengan 15,50% berupa serat kasar.

Komposisi kimia Sargassum sp secara spesifik mengandung kadar abu sebesar 34,57%, kadar serat kasar sebesar 28,59%, kadar karbohidrat sebesar 19,06%, kadar air sebesar 11,71%, kadar protein sebesar 5,53%, dan kadar lemak sebesar 0,74% (Yunizal, 2004). Sebagian besar komposisi kimia Sargassum sp berupa abu sebesar 34,57% dan karbohidrat sebesar 47,65% dengan 28,59% berupa serat kasar.

Komposisi Kimia

Persentase (% bk)

Caulerpa sp (a) Sargassum sp (b) Gracilaria sp (c)

Air 20 11,71 19,01 Abu 28,70 34,57 14,18 Protein 10,70 5,53 4,17 Lemak 0,30 0,74 9,54 Karbohidrat 27,20 19,06 42,59 Serat Kasar 15,50 28,59 10,51

Komposisi kimia Gracilaria sp secara spesifik mengandung kadar karbohidrat sebesar 42,59%, kadar air sebesar 19,01%, kadar abu sebesar

14,18%, kadar serat kasar sebesar 10,51%, kadar lemak sebesar 9,54%, dan kadar protein sebesar 4,17% (Soegiarto et al., 1978). Sebagian besar komposisi kimia Gracilaria sp berupa karbohidrat sebesar 53,10% dengan 10,51% berupa serat kasar. Komposisi kimia menunjukkan Gracilaria sp memiliki potensi sebagai bahan bakar bioetanol lebih tinggi dibandingkan Caulerpa sp dan Sargassum sp karena total karbohidrat Gracilaria sp dengan persentase sebesar 53,10% lebih tinggi dibandingkan karbohidrat Caulerpa sp dengan persentase 42,70% dan Sargassum sp sebesar 47,65%.

2.4 Hidrolisis

Hidrolisis adalah proses penguraian polisakarida menjadi monosakarida berupa glukosa menggunakan air (Nelson dan Cox, 1982). Reaksi hidrolisis senyawa poliskarida menjadi senyawa monosakarida disajikan pada Gambar 10 (Nelson dan Cox, 1982).

(Polisakarida) (Air) (Glukosa) (C6H10O5)n + H2O (C6H12O6)

Gambar10. Proses hidrolisis polisakarida menjadi monosakarida

Secara umum, hidrolisis dibagi menjadi dua yaitu, hidrolisis secara kimiawi menggunakan asam dan hidrolisis secara enzimatis menggunakan enzim. Perbedaan yang mendasar antara asam dan enzim adalah dalam hal spesifikasi. Hidrolisis enzim bersifat lebih spesifik memotong rantai 1,4 alfa-glikosida dari polisakarida dalam menghasilkan gula sederhana sedangkan hidrolisis asam bersifat acak memotong rantai 1,4 alfa-glikosida polisakarida dalam menghasilkan gula sederhana. Umumnya hidrolisis asam sebagian besar gula yang dihasilkan berupa gula pereduksi.

2.4.1 Hidrolisis Asam

Hidrolisis asam merupakan hidrolisis yang dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan katalis berupa asam. Asam yang dapat digunakan sebagai katalis kimia dalam proses hidrolisis adalah asam sulfat (H2SO4), asam klorida (HCl), asam oksalat, asam trikloroasetat, dan asam trifluoroasetat. Asam sulfat (H2SO4) dan asam klorida (HCl) merupakan asam yang paling sering digunakan dalam proses hidrolisis, namun penggunaan asam sulfat (H2SO4) lebih umum dan menguntungkan dibandingkan asam klorida (HCl) karena pembentukan gula pereduksi dengan asam sulfat (H2SO4) lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan asam klorida (HCI) pada konsentrasi dan waktu yang sama. Menurut Choi dan Mathews (1996) hidrolisis pati dengan asam sulfat (H2SO4) selama 40 menit pada suhu 132 ˚C mengakibatkan 92% pati terkonversi menjadi glukosa, sedangkan hidrolisis pati dengan asam klorida (HCI) mengakibatkan 86% pati terkonversi menjadi glukosa dengan waktu dan suhu yang sama. Pada proses hidrolisis asam yang optimal sejumlah bahan terlebih dahulu diasamkan sampai pH 2, kemudian dipanaskan dengan menggunakan uap dalam suatu tangki

bertekanan yang disebut converter hingga suhu 120 ˚C sampai 140 ˚C (Tjokroadikoesoemo, 1986).

Tahapan hidrolisis asam polisakarida menjadi monosakarida disajikan pada Gambar 11 (Nelson dan Cox, 1982).

Gambar 11. Tahapan proses hidrolisis asam polisakarida menjadi monosakarida Awalnya proton dari katalisator asam berinteraksi cepat dengan oksigen glikosida yang menghubungkan dua unit gula dalam polisakarida. Asam konjugasi terbentuk diikuti dengan pemecahan yang lambat dari ikatan keton (C-O-C) menghasilkan zat antara kation karbonium siklik. Kation karbonium mulai mengadisi molekul air dengan cepat dengan melepaskan proton hingga pada akhirnya terbentuk molekul glukosa.

Hidrolisis asam mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari hidrolisis asam adalah tidak adanya kehilangan asam dalam proses hidrolisis, kapasitas produksi yang besar, bahan asam yang mudah didapat dan biaya lebih murah sedangkan kekurangan dari hidrolisis asam adalah memerlukan peralatan yang tahan korosif, menghasilkan produk sisa yang menghambat proses

fermentasi dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Produk sisa yang dapat menghambat proses fermentasi berupa furfural, 5-hydroxy methyl furfural (HMF), asam lefulenat, asam asetat, asam format, dan asam uronat.

2.4.2 Hidrolisis Enzim

Hidrolisis asam merupakan hidrolisis yang dilakukan menggunakan katalis berupa enzim. Enzim merupakan senyawa protein kompleks yang dihasilkan oleh sel-sel organisme dan berfungsi sebagai katalisator suatu reaksi kimia (Fessenden dan Fessenden, 1999). Kerja enzim sangat spesifik, karena bentuk dan struktur enzim hanya dapat mengkatalis suatu reaksi kimia dari suatu substrat. Enzim yang biasa digunakan dalam proses hidrolisis adalah enzim selulase, amilase, dan gluko amilase.

Pada proses hidrolisis enzim awalnya enzim mencari substrat yang cocok untuk memutus rantai ikatan glikosida. Selulosa mulai dihidrolisis oleh enzim dengan cara memutus ikatan 1,4 beta-glikosida secara parsial menjadi selubiosa. Aktivitas hidrolisis dilanjutkan kembali oleh enzim dengan memutus ikatan 1,4 beta-glikosida pada selubiosa hingga akhirnya terbentuk molekul glukosa.

Hidrolisis enzim mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari hidrolisis enzim adalah cara kerja enzim lebih spesifik, tidak menghasilkan produk sisa, dan ramah lingkungan sedangkan kekurangan dari hidrolisis enzim adalah

kapasitas produksi kecil, harga relatif lebih mahal serta membutuhkan waktu hidrolisis yang cukup lama.

Tahapan hidrolisis enzim polisakarida menjadi monosakarida disajikan pada Gambar 12 (Nelson dan Cox, 1982).

Gambar 12. Tahapan proses hidrolisis enzim polisakarida menjadi monosakarida