1

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM SYAIR LAGU DOLANAN JAWA (KAJIAN SEMANTIK)

Oleh Yuliani 2102210008

ABSTRAK

Penelitian ini membahas nilai kearifan lokal dalam syair lagu dolanan Jawa yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu dolanan Jawa. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data primer berasal dari anak-anak sebagai pengguna dan sumber data sekunder berasal dari teks syair lagu dolanan Jawa. Dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan teknik pustaka (content analysis). Adapun kajian yang digunakan

adalah kajian semantik sebagai teori yang membahas tentang makna. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam syair lagu dolanan Jawa mengungkapkan nilai kearifan lokal yang sangat mendukung dalam pembentukan sikap, pandangan juga memotivasi anak-anak untuk selalu melakukan yang terbaik dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga nilai yang terdapat dalam syair lagu dolanan Jawa mengandung beberapa nilai yaitu nilai percaya diri, kejujuran, kerja keras, religius, tanggungjawab, santun, menghargai, kreatif, kasih sayang, patuh dan mandiri.

Kata Kunci : Nilai Kearifan Lokal, Lagu Dolanan Jawa, Semantik.

PENDAHULUAN

Lagu dolanan Jawa adalah sastra lisan yang penyebarannya disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun dan mempunyai nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan serta dimanfaatkan. Lagu dolanan Jawa juga bagian dari lagu rakyat tradisional yang mencakup aspek kearifan lokal yang selayaknya patut untuk dilestarikan. Kurangnya perhatian dan kepedulian lingkungan, terutama yang paling dekat dengan anak adalah rumah atau keluarga. Di mana orangtualah yang paling dekat dengan anak dan selalu berkomunikasi kepada anak. Kalau

2

sejak anak-anak tidak diperkenalkan dengan warisan nenek moyang yang berisi petuah, nilai-nilai moral, nilai budaya, nilai luhur dan budi pekerti, seperti lagu

dolanan Jawa. Anak-anak akan kehilangan pegangan dan pedoman kelak jika

sudah dewasa, mereka juga tidak akan mengetahui tradisi budaya dan tidak akan tertanam nilai kearifan lokal dalam diri mereka, baik nilai kebaikan, nasehat-nasehat, maupun ajaran bersikap dan berperilaku santun kepada semua orang. Oleh karena itu, perlu pengarahan dan bimbingan dari orangtua. Jika orangtua terlalu sibuk dan tidak peduli untuk memperkenalkan atau menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai kebaikan kepada anak-anaknya, hal ini yang mengakibatkan anak kehilangan identitas dirinya dan budaya warisan nenek moyangnya sehingga berperilaku tidak baik.

Anak-anak sebagai pemegang tongkat perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat disayangkan jika kurang pemahaman dan pengalaman tentang budaya dan warisan nenek moyang, dikhawatirkan kelak bangsa ini akan kehilangan jati diri dan karakter yang berbudi luhur. Anak-anak juga merupakan generasi penerus pembangunan bangsa hendaknya memiliki sikap ikut memiliki, mencintai dan harus bangga kepada budayanya sendiri. Jika kebanggaan anak-anak luntur terhadap budayanya sendiri akan mengakibatkan terputusnya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi penerusnya. Hal ini merupakan masalah besar yang tidak boleh dibiarkan. Sangat ironis keadaan zaman sekarang, ketika masyarakat luas diserbu oleh derasnya globalisasi dan kemajuan teknologi, tetapi tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap budaya maka salah satu dampak globalisasi adalah banyaknya permainan elektronik untuk anak-anak dalam bentuk game. Inilah yang membuat anak-anak tidak akrab lagi dengan tradisi budaya lagu dolanan Jawa.

Berdasarkan fakta di lapangan, lagu dolanan Jawa memang masih diketahui oleh anak-anak, tetapi sudah jarang digunakan mereka. Pada zaman sekarang sudah sangat sedikit masyarakat yang mengetahui lagu dolanan Jawa, apalagi nilai kearifan yang terkandung dalam lagu tersebut. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui warisan budaya nenek moyang. Semua ini menunjukkan ketidaksiapan masyarakat ketika harus berhadapan dengan era global dengan perkembangan yang semakin kompleks. Seharusnya orangtua dapat

3

menyeimbangkan antara perkembangan budaya lokal dengan budaya luar. Dalam hal ini, kerjasama yang harmonis antara orangtua, pemerintah, masyarakat dan lingkungan yang terkait sangat dibutuhkan dalam melestarikan budaya lokal yang merupakan sumber kekayaan budaya bangsa.

Salah satu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Ni Wayan Sartini dalam jurnalnya tahun 2009 yang berjudul “Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka dan Paribasa)”. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti mengambil judul penelitian “Nilai Kearifan Lokal dalam Syair Lagu Dolanan Jawa” menggunakan kajian semantik.

Semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang (sign). “Semantik” pertama kali digunakan oleh seorang sarjana Perancis bernama Michel Breal pada tahun 1883. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna, baru pada tahun 1990-an dengan munculnya Essai de semantikue dari Breal, yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Stern. semantik pada dasarnya merupakan salah satu cabang lingustik yang mengkaji terjadinya berbagai kemungkinan makna bahasa dan pengembangannya seiring dengan maksud pembicara. Sehingga, kata semantik disepakati sebagai istilah untuk bidang ilmu bahasa yang membahas dan mempelajari tentang makna atau arti.

Makna dapat diketahui dari komponen-komponennya, meskipun orang yang berkomunikasi tidak selamanya memulai pembicaraan dengan menganalisis makna lebih dahulu. Meskipun untuk tiba pada pemahaman makna yang dikomunikasikan, orang tidak melewati pemahaman komponen-komponen makna.

Menurut Halliday (Sarwiji, 2008 : 42) ada tiga unsur yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam menentukan fungsi dan komponen semantis, yaitu:

Ideational, yakni isi pesan yang ingin disampaikan, di mana dalam komponen ini makna dimaksudkan sebagai gambaran gagasan dari suatu bentuk kebahasaan yang bersifat sewenang-wenang tetapi memiliki konvensi sehingga dapat saling mengerti dan tercipta komunikasi yang baik. Sebagaimana satuan gagasan yang diharapkan agar pemaknaan tidak berlangsung secara lepas-lepas,

4

tetapi sudah mengacu pada satuan makna yang dapat digunakan dalam komunikasi.

Interpersonal, makna yang hadir bagi pemeran dalam peristiwa tuturan. Pemeran juga manusia yang bertujuan menyampaikan, menginformasikan bagi manusia lainnya. Tetapi sebelum menyampaikan sesuatu, pemeran harus memahami apa yang ingin disampaikannya, sehingga orang lain juga dapat memahaminya. Makna dalam hal ini hadir karena adanya kesadaran terhadap fakta pengamatan individu dan terlepas dari komunikasi. Sesuai dengan hal ini makna dapat terwujud menjadi nilai yang membentuk motivasi (dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu), sikap (perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan), dan pandangan (konsep yang dimiliki seseorang yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah).

Textual, bentuk kebahasaan terwujudnya makna tuturan. Dengan bahasalah

makna tuturan dapat dipahami, dimengerti dan dijelaskan. Bahasa sebagai pesan yang relevansi di mana penutur menerjemahkan realita dengan menghubungkan realitas kepada konteks di mana makna-makna diciptakan, dalam arti bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan kode yang berkenaan dengan cara penciptaan teks yang relevan dengan konteks. Konsep konteks dalam hal ini merujuk kepada hubungan linguistik dengan konteks budaya yang disebabkan oleh ketergantungan makna linguistik terhadap konteks budaya. Bahasa sebagai wahana pembentuk teks yang kemudian didokumentasikan untuk memudahkan dalam memahami dan menerapkan makna tuturan.

Kearifan lokal juga merupakan modal pembentukan karakter luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran, pengendalian diri dan menjadi identitas diri bagi setiap masyarakat dan identitas budaya bagi bangsa. Menurut Sartini (Rahardjo, dkk. 2012 : 64) Identitas budaya juga sering disebut dengan local genius yang sering dipahami sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu masyarakat yang menyebabkan masyarakat tersebut mampu untuk menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan diri sendiri dalam menyesuaikan dengan budaya bangsa.

5

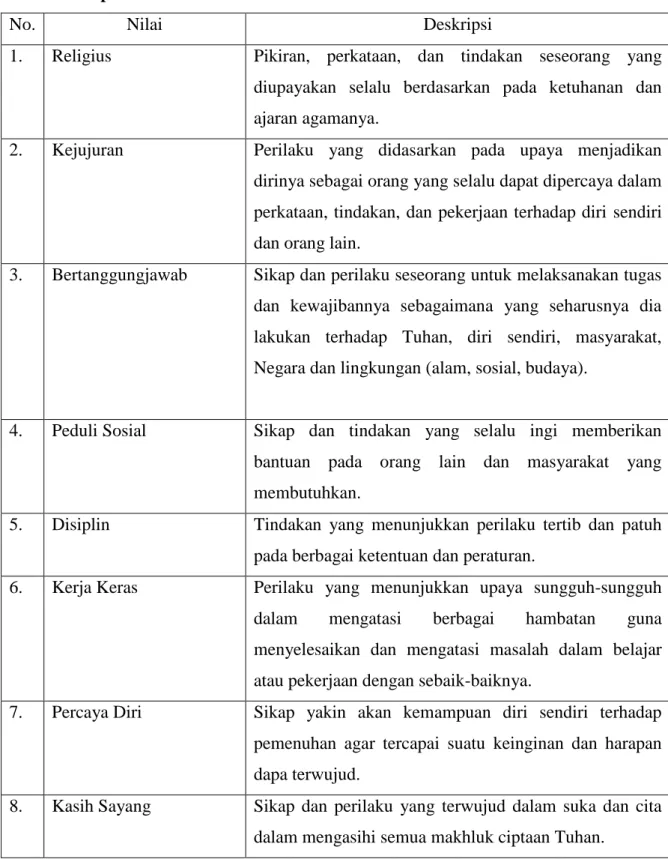

Menurut Fitri (2012:57) mengungkapkan beberapa nilai-nilai yang didukung oleh Suryana dalam kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah menguraikan nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel Deskripsi Nilai

No. Nilai Deskripsi

1. Religius Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada ketuhanan dan ajaran agamanya.

2. Kejujuran Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan terhadap diri sendiri dan orang lain.

3. Bertanggungjawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, Negara dan lingkungan (alam, sosial, budaya).

4. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingi memberikan bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

5. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

6. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan dan mengatasi masalah dalam belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

7. Percaya Diri Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan agar tercapai suatu keinginan dan harapan dapa terwujud.

8. Kasih Sayang Sikap dan perilaku yang terwujud dalam suka dan cita dalam mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan.

6

9. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu secara nyata atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil yang lebih baik dari apa yang telah dimiliki.

10. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dan menyelesaikan masalah.

11. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar.

12. Cinta Ilmu Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menujukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

13. Kesadaran Diri Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak diri sendiri, orang lain serta tugas atau kewajiban diri sendiri kepada orang lain.

14. Patuh Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. 15. Menghargai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui juga menghormati keberhasilan orang lain.

16. Santun Sifat yang halus dan lembut dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang.

17. Demokratis Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain.

18. Nasionalis Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, baik melalui hubungan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

7

Purwadi (Rahardjo, dkk. 2012:253) mengemukakan struktur tata kefilsafatan Jawa dikenal istilah cipta, rasa, karsa sebagai berikut : Cipta merujuk kepada struktur logika yang berupaya untuk memperoleh nilai kebenaran. Rasa merujuk kepada struktur estetika yang berupaya untuk memperoleh nilai keindahan. Karsa merujuk kepada struktur etika yang berupaya untuk memperoleh nilai kebaikan. Cipta, rasa, karsa, logika, etika, estetika adalah kebenaran, keindahan, kebaikan merupakan satu kesatuan yang dapat membuat kehidupan menjadi selaras, serasi dan seimbang .

Syair lagu merupakan ekspresi seseorang dari dalam batinnya tentang sesuatu hal baik yang sudah dilihat, didengar maupun dialami. Syair lagu berisi barisan kata-kata yang dirangkai secara baik dengan gaya bahasa yang menarik oleh pencipta lagu dan dibawakan dengan suara merdu supaya dapat dinikmati oleh para pendengar dengan baik. Syair lagu terbentuk dari bahasa yang dihasilkan dalam berkomunikasi antara pencipta lagu dengan masyarakat penikmat lagu. Lagu dolanan Jawa merupakan salah satu sarana komunikasi dan sosialisasi anak-anak (Jawa) dengan lingkungannya. Lagu dolanan Jawa merupakan suatu hal yang menarik bagi anak-anak. Dengan pesan moral yang mendidik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data primer berasal dari anak-anak sebagai pengguna dan sumber data sekunder berasal dari teks syair lagu dolanan Jawa (Cublak-cublak

Suweng, Dhondong Opo Salak, Gundhul Pacul, Jamuran, Jaranan, Lir Ilir, Menthok-menthok, Pitik Tukung, Sluku-sluku Bathok, Suwe Ora Jamu). Penelitian

ini dilaksanakan di Ruang Baca FBS Unimed bulan April. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan teknik pustaka (content analysis). Adapun

kajian yang digunakan adalah kajian semantik sebagai teori yang membahas tentang makna.

8 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Cublak-cublak Suweng

Sekelompok anak memindahkan biji atau batu kecil dari telapak anak yang satu ke telapak anak yang lain. Hal itu dilakukan di atas punggung temannya yang posisinya membungkuk. Jadi punggung temannya itu dijadikan meja permainan. Sambil bermain mereka menyanyikan lagu Cublak-cublak Suweng. Kemudian teman yang membungkuk seperti bersujud harus menebak di mana tersembunyi biji atau batu kecil tersebut disimpan, begitu seterusnya.

Syair lagu dolanan Jawa Cublak-cublak Suweng pada saat ini masih digunakan dan dimainkan oleh anak-anak. Fakta di lapangan setelah peneliti melakukan observasi menemukan sekelompok anak masih ada yang bermain dengan menyanyikan syair lagu dolanan Jawa Cublak-cublak Suweng. Anak-anak tersebut tinggal di daerah Kampung Padang Merbau. Anak-anak tersebut bermain dengan menyanyikan syair lagu dolanan Jawa Cublak-cublak Suweng ketika listrik sering mati sehingga mereka bermain dan berkumpul bersama teman-temannya. Daerah kampung Padang Merbau didominasi oleh masyarakat bersuku Jawa.

Cublak-cublak Suweng

Cublak-cublak suweng

(Tempat perhiasan)

Suwenge ting gelenter

(Perhiasan berserakan)

Mambu ketundung gudel

(Bau anak kerbau)

Pak Empo lera lere

(Pak ompong melihat ke kanan ke kiri)

Sopo ngguyu ndhelikake

(Siapa ketawa menyembunyikan)

Sir sir pong dele kosong

(Sir sir pong kedelai kosong)

sir-sir pong dele kosong

9

syair lagu Cublak-cublak Suweng mengandung makna sesuatu yang berharga adalah informasi yang penting sehingga harus dicari dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan agar dapat ditemukan tanpa peduli siapa yang mempunyai informasi tersebut.

Jika dikaitkan dengan budaya Jawa syair lagu Cublak-cublak Suweng menyimpan makna yang merujuk pada tata filsafat budaya Jawa yaitu logika dan etika. Hal ini menjadi gambaran bahwa syair lagu Cublak-cublak Suweng adalah suatu warisan nenek moyang yang memiliki nilai kearifan lokal yang merujuk pada nilai percaya diri dan nilai kejujuran.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Dondhong Opo Salak

Syair lagu Dhondhong opo salak sebagai nyanyian penghibur yang ditujukan untuk menasehati anak yang selalu ingin mengikuti ibu. Padahal seorang anak harus dapat mandiri. Pada lagu ini walau syairnya sederhana tetapi memiliki makna yang sangat berharga.

Dondhong Opo Salak

Dhondhong opo salak, dhuku cilik cilik

(Dondong apa salak, duku kecil-kecil)

Andong opo mbecak mlaku thimik thimik

(Andong apa becak jalan pelan-pelan)

adhik ndherek ibu tindak menyang pasar

(Adik dekat ibu melangkah ke pasar)

ora pareng rewel, ora pareng nakal

(Tidak boleh nangis, tidak boleh nakal)

mengko ibu mundhut oleh-oleh

(Nanti ibu bawa oleh-oleh)

kacang karo roti adhik diparingi

(kacang sama roti adik tunggu).

Secara keseluruhan berdasarkan fungsinya dapat diambil kesimpulan makna bahwa seseorang dari kecil harus dapat menentukan pilihan, dan memilih sikap yang baik. Walau banyak pilihan berkelakuan baik di luar saja, berkelakuan baik di dalam saja atau ingin melakukan sesuatu yang baik dari luar dan dalam sehingga terlihat ketulusan dan kerja keras berusaha untuk melakukan segala hal

10

dengan tidak menyakiti orang lain dan berusaha melakukan sesuatu sendiri tanpa mengganggu orang lain. Dalam hal ini dapat terungkap nilai kemandirian dan semua pilihan dapat terwujud jika disertai oleh kerja keras yang selalu ditanamkan kepada anak sejak dini.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Gundhul Pacul

Syair lagu Gundhul Pacul dinyanyikan anak-anak sebagai lagu hiburan yang membangun rasa kebersamaan. Sebagai lagu yang menghibur dan memberikan pendidikan dan penanaman nilai kebaikan. Syair lagu Gundhul Pacul sebagai lagu dari kebudayan Jawa yang menggambarkan bagaimana sifat dan sikap masyarakat Jawa. Syair lagu Gundhul Pacul yang dahulu sangat terkenal sampai saat ini. Berdasarkan observasi peneliti yang mencoba bertanya kepada anak-anak, mereka semua menjawab tahu lagu Gundhul Pacul dan penuh dengan semangat mereka menyanyikan lagu tersebut.

Gundhul Pacul

Gundul Gundul Pacul cul Gembelengan

(Botak-botak dengan cangkul sombong)

Nyunggi nyunggi wakul kul Gembelengan

(Membawa-bawa bakul sombong)

Wakul nggelimpang Segane dadi sak latar

(Bakul jatuh nasinya jadi sehalaman)

Wakul nggelimpang Segane dadi sak latar.

(Bakul jatuh nasinya jadi sehalaman).

Makna yang terungkap berdasarkan fungsi di atas dapat dirangkum menjadi seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas, bertanggungjawab, dan bersikap baik kepada masyarakat kecil (orang lain). Sehingga segala sesuatu yang dilakukannya mendapat dukungan dari semua pihak dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari hal inilah dapat mengupas nilai kearifan budaya Jawa yang merujuk nilai santun dan tanggungjawab.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Jamuran

Syair lagu ini dinyanyikan dengan gerakan yang sangat sederhana. Beberapa anak berkumpul sekitar 4-12 orang, mereka membuat sebuah lingkaran dan salah satu dari mereka berada di dalam lingkaran untuk menjawab pertanyaan

11

dari teman yang membentuk lingkaran. Dalam permainan ini tidak digunakan alat apapun sehingga anak-anak sangat suka memainkannya. Di daerah perkampungan peneliti masih menemukan anak-anak yang masih menggunakan warisan nenek moyang utuk menghibur mereka dengan menyanyikan Syair Lagu Jamuran.

Jamuran

Jamuran yo ge ge thok

(Jamurannya di buat pura-pura)

Jamur opo yo gege thok

(Jamur apa ya dibuat pura-pura)

Jamur gajih mbejijih sa ara-ara

(Jamur gajih mengotori seluruh lapangan)

Semprat-semprit jamur opo?

(Melesat cepat jamur apa)?

Mengungkapkan makna bahwa anak-anak harus selalu dilatih berkonsentrasi dan berpikir kreatif agar terbentuk sikap yang mengantarkan pada nilai kebaikan. Syair lagu jamuran mengandung nilai patuh dan kreatif.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Jaranan

Syair lagu Jaranan merupakan lagu yang digunakan anak-anak ketika sedang bermain dengan menggunakan mainan yang berbentuk kuda. Syair lagu

Jaranan mengiringi tarian agar terasa lebih semangat dan alat musik

masing-masing terdengar lebih jelas. Syair lagu yang mengiringi dolanan tradisional sampai sekarang masih selalu digunakan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Tradisi budyaa nenek moyang yang seperti ini harus tetap dilestarikan dan dipertahankan.

Jaranan

Jaranan-jaranan..

(Berkuda-berkuda)

jarane jaran Teji

(kudanya teji)

sing numpak ndara bei,

(yang naik Tuan Bei)

12 (yang mengiring para menteri)

jeg jeg nong..jeg jeg gung

(bunyi suara musik ketika anak-anak pada menari)

gedebug krincing gedebug krincing

(bunyi suara musik ketika anak-anak pada menari)

prok prok gedebug jedher

(bunyi suara musik ketika anak-anak pada menari).

Semua saling berhubungan antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya, maka disimpulkan bahwa dalam syair lagu Jaranan mengandung makna kebersamaan yang muncul atas dasar kepeduliaan, pemikiran yang kreatif dan masih saling menghargai. Dalam hal ini terdapat nilai menghargai dan nilai kreatif.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Lir Ilir

Syair lagu Lir ilir biasa dinyanyikan anak-anak ketika sedang mengembalakan hewan peliharaannya. Syair lagu ini menghibur diri dan merasakan bermain bersama hewan peliharaannya.

Lir Ilir

Lir ilir..lir ilir..tandure wus sumilir

(Bangunlah, bangunlah.. tanaman sudah bersemi)

Tak ijo royoroyo..tak sengguh temanten anyar

(Demikian menghijau..bagaikan pengantin baru)

Cah angon.cah angon..penekke blimbing kuwi

(Anak gembala..anak gembala..panjatlah belimbing itu)

Lunyu-lunyu ya peneken kanggo masuh dodotira

(Biar licin tetaplah panjat untuk menjadi pakaianmu)

Dodotira dodotira kumitir bedhah ing pinggir

(Pakaianmu, pakaianmu terkoyak-koyak dibagian samping)

Dondomana jlumatana kanggo seba mengko sore

(Jahitlah, benahilah untuk menghadap nanti sore)

Mumpung padhang rembulane

(Selagi bulan bersinar terang)

13

(Selagi banyak waktu luang, bersoraklah dengan sorakan ya).

Syair lagu Lir ilir bermakna pada kesiapan manusia untuk bertanggungjawab atas dirinya bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya sehingga harus selalu beribadah dan menjalankan semua perintah Tuhan. Nilai kearifan lokal yang terdapat merujuk pada nilai religius dan nilai tanggungjawab.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Menthok-menthok

Menthok-menthok merupakan sebuah lagu yang sering dinyanyikan

anak-anak diikuti dengan tarian. Lagu ini dapat menghibur anak-anak-anak-anak ketika mereka sedang bermain.

Menthok-menthok

Menthok, menthok tak kandhani

(buntu, buntu saya nasehati)

Mung lakumu angisin isini

(Hanya jalanmu yang memalukan)

Mbok ya aja ngetok ana kandhang wae

(jangan hanya diam dan duduk di kandang saja)

Enak enak ngorok ora nyambut gawe

(enak-enak mendengkur tidak bekerja)

Menthok, menthok mung lakumu

(buntu, buntu hanya jalanmu)

Megal megol gawe guyu.

(goyang-goyang buat ketawa).

Syair lagu Menthok-menthok mengandung makna bahwasannya dalam menjalani hidup harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan dan jangan memalukan diri sendiri demi sesuatu, maka dalam melakukan pekerjaan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh agar hasilnya baik. Dari makna tersebut nilai keraifan lokal yang terdapat dalam syair lagu Menthok-menthok adalah nilai kerja keras. Nilai yang sangat baik ditanamkan kepada anak-anak agar kelak tidak menjadi anak yang malas. Jika dikaitkan dengan budaya Jawa dapat menunjukkan sikap orang Jawa yang selalu bekerja keras.

14

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Pitik Tukung

Syair lagu pitik tukung adalah lagu yang dinyanyikan sebagai hiburan dan mempunyai makna yang sangat dalam.

Pitik Tukung

Aku duwe pitik, pitik tukung

(saya punya ayam, ayam tukung)

Saben dina tak pakani jagung

(Setiap hari diberi makan jagung)

Petok gok petok petok ngendok pitu

(petok gok petok petok menelur satu)

Tak ngremake netes telu

(dierami pecah satu)

Kabeh trondol trondol tanpa wulu

(semua botak-botak tidak berbulu)

trondol trondol dol gawe guyu

(botak-botak buat ketawa).

Syair lagu pitik tukung adalah sikap kasih sayang dapat membuat perbedaan menjadi suatu yang menyenangkan jika dijalani denga ikhlas dan penuh dengan ketulusan. Dan syair lagu pitik tukung mengajarkan nilai kebaikan yang sangat penting dan berhubungan dengan nilai kearifan lokal budaya Jawa, bukan hanya melalui bahasa namun makna yang terkandung di dalamnya menyatakan tentang karsa yang termasuk dalam trisila budaya Jawa yang merujuk pada suatu nilai kebaikan. Sehingga syair lagu pitik tukung mengungkap nilai kasih sayang.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Sluku-sluku Bathok

Permainannya biasa dimainkan oleh anak-anak. Anak-anak disuruh untuk duduk dengan kaki lurus, kemudian kedua tangan memegang lutut kaki. Dan kedua telapak tangan memaju dan memundurkannya sambil menyanyikan lagu

Sluku-sluku Bathok sampai dengan selesai. Ketika lagunya habis dan tidak pas

telapak tangannya dilutut maka dia yang kalah dan harus pura-pura mati. Kemudian teman-temannya berusaha untuk membangunkannya. Permainan ini sebagai hiburan buat anak-anak.

15 Sluku-sluku bathok Sluku-sluku bathok (Ayun-ayun kelapa) bathoke ela-elo (Kelapanya geleng-geleng)

si romo menyang solo

(Si bapak pergi ke Solo)

oleh-olehe payung motha

(Oleh-olehnya payung motha)

tak jenthir ololobah

(secara tiba-tiba bergerak)

wong mati ora obah

(orang mati tidak bergerak)

yen obah medeni bocah

(Kalau bergerak menakuti anak-anak)

yen urip nggoleko dhuwit

(Kalau hidup carilah uang).

Syair lagu Sluku-sluku Bathok mengandung makna bahwa bermanfaat bagi orang lain menjadikan hidup lebih berarti dan untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dibutuhkan kerja keras seperti pada syair lagu

Sluku-sluku Bathok di akhiri dengan kata uang yang kenyataannya sulit atau susah

didapat. Semua ini bergerak dari nenek moyang atau pewaris budaya yang berusaha untuk memberikan nasehat dan pelajaran agar penerusnya dapat berpandangan bahwa ini nasehat yang sangat penting. Nilai kearifan lokal yang termasuk dalam bagian nilai kerja keras dalam menjalani hidup.

Analisis dan Deskripsi Syair Lagu Suwe Ora Jamu

Syair lagu Suwe Ora Jamu merupakan permainan anak dalam bentuk tarian. Dalam syair lagu ini menggambarkan tentang pertemanan atau pergaulan.

Suwe Ora Jamu

Suwe ora jamu

(lama tidak jamu)

16 (jamu daun ubi)

Suwe ora ketemu

(lama tidak ketemu)

Ketemu pisan gawe gela

(Ketemu sekali buat kecewa).

Syair lagu Suwe Ora Jamu mengandung makna kepedulian terhadap teman sehingga dapat terjalin hubungan baik, saling menjaga demi kebaikan untuk berteman. Ini semua dapat terjadi karena adanya rasa kasih sayang kepada teman. Jadi nilai yang dapat diketahui dari makna di atas yaitu nilai santun dan kasih sayang.

PENUTUP

Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam syair lagu dolanan Jawa (Cublak-cublak Suweng, Dhondong

Opo Salak, Gundhul Pacul, Jamuran, Jaranan, Lir Ilir, Menthok-menthok, Pitik Tukung, Sluku-sluku Bathok, Suwe Ora Jamu) sebagai warisan nenek moyang

dianalisis dengan menggunakan kajian semantik yang mengungkapkan makna syair lagu berdasarkan teks yang tertulis, adapun dalam hal ini memberi banyak ajaran bagi generasi muda untuk dapat bersikap baik dan melatih diri melakukan yang terbaik dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan analisis makna yang menjelaskan rumusan pertama dapat menunjukkan nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat dalam Syair lagu dolanan Jawa. Sehingga rumusan masalah ke dua dapat diungkap. Dalam syair lagu (Cublak-cublak Suweng, Dhondong Opo Salak, Gundhul Pacul, Jamuran,

Jaranan, Lir Ilir, Menthok-menthok, Pitik Tukung, Sluku-sluku Bathok, Suwe Ora Jamu). Dari 18 jenis nilai kearifan lokal hanya 11 nilai yang terdapat dalam syair

lagu dolanan Jawa dan yang paling mendominasi adalah nilai tanggung jawab. Beberapa nilai saja yaitu nilai percaya diri, kejujuran, kerja keras, religius, tanggungjawab, santun, menghargai, kreatif, kasih sayang, patuh dan mandiri.

17 DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Sri Wintala. 2012. Wisdom Van Java. Bantul: In Azna Books.

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Endraswara, Suwardi. 2010. Folklor Jawa Macam, Bentuk, dan Nilainya. Jakarta: Penaku.

Fitri, Agus Zaenal. 2012. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah. Jogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Ismullah, Sarah dan Ibrahim Ismullah. 2012. Kumpulan Lagu Daerah Nusantara

Terpopuler. Jakarta: Cerdas Interaktif.

Moleong, J Lexi. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Pateda, Mansoer. 1986. Semantik Leksikal. Jakarta : Rineka Cipta.

Rahardjo, Turnomo. dkk. 2012. Literasi Media dan Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi. - :Mata Padi Pressindo.

Ratna, Nyoman Kutha. 2011. Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur

Kebudayaan dalam Proses Kreatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sartini, Ni Wayan. 2009. “Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa lewat

Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)”, (Jurnal: Universitas

Airlangga).

Sinar, Tengku Silvana. 2003. Teori & Analisis Wacana. Medan : Pustaka Bangsa Press.

Suwandi, Sarwiji. 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna. Yogyakarta : Media Perkasa.