27 PEMERIKSAAN KUALITAS HIDUP PASIEN KUSTA TIPE MULTIBASILER

DENGAN DISABILITY GRADE 0 DAN 2 Mazaya Atif *, Santosa Basuki*, Dhelya Widasmara*

Abstrak

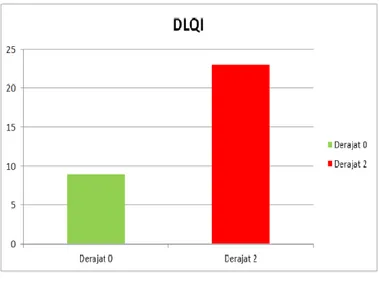

Penyakit kusta atau lepra merupakan penyakit menular, kronis, diakibatkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit lepra menyerang saraf tepi, kulit, dan jaringan tubuh lainnya selain susunan saraf pusat. Selain mengakibatkan kecacatan fisik, kusta juga berdampak pada psikosial penderita. Dua pasien berumur 24 tahun dan 21 tahun menderita penyakit kusta tipe multibasiler dengan disability grade 0 dan grade 2. Dilakukan evaluasi kualitas hidup dengan cara pengisian kuesioner DLQI dan Skindex-16. Hasil dari evaluasi terhadap kedua pasien dengan DLQI, terlihat skor DLQI jauh lebih besar pada pasien penderita kusta dengan derajat kecacatan 2 sedangkan hasil evaluasi dengan Skindex-16 terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara derajat 0 dan dan derajat 2. Pada skindex-16 yang lebih banyak dinilai adalah kondisi psikososial dibandingkan yang berhubungan dengan aktifitas fisik. Perbedaan jenis evaluasi antara DLQI dan Skindex-16 mempengaruhi nilai kualitas hidup pada kedua pasien. Dari laporan kasus ini didapatkan ternyata penderita kusta dengan derajat kecacatan 0 mengalami masalah psikologi yang tidak jauh berbeda dengan penderita kusta dengan derajat kecacatan 2. Dari evaluasi kualitas hidup pasien kusta dengan derajat kecacatan 0 dan derajat kecacatan 2 masing- masing pasien punya beban psikologis yang hampir sama. Keluhan pada penderita kusta tidak hanya melibatkan fisik, namun juga berdampak pada kualitas hidup pasien dan keluarganya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Selain kecacatan, kondisi mental dan rasa percaya diri pasien penderita kusta juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup.

Kata kunci : Morbus Hansen, lepra, DLQI, Skindex-16, multibasiler, kusta

QUALITY OF LIFE EXAMINATION OF LEPROSY PATIENTS TIPE MULTIBACILLARY WITH DISABILITY GRADE 0 AND 2

Mazaya Atif *, Santosa Basuki*, Dhelya Widasmara*

Abstract

Morbus Hansen or leprosy is a chronic, contagious disease caused by Mycobacterium leprae. Leprosy attacks the peripheral nerves, skin, and other body tissues besides the central nervous system. Beside to causing physical disability, leprosy also has an impact on patients' psychology. Two patients aged 24 years and 21 years suffered from multibacillary type leprosy with grade 0 and grade 2 disability. Quality of life was evaluated by filling out the DLQI and Skindex-16 questionnaires. The results evaluation of the two patients with DLQI, seen DLQI scores are much higher in patients with leprosy with degrees of disability grade 2 while the results of the evaluation with Skindex-16 there is no significant difference between degrees 0 and degrees 2. In Skindex-16, which is more valued is a psychosocial condition better than physical activity. The different types of evaluation between DLQI and Skindex-16 affect the value of quality of life in both patients. From this case report, it was found that leprosy patients with 0 degree of disability experienced psychological problems which were not much different from leprosy patients with 2 degrees of disability. same. Complaints in people affected by leprosy do not only involve physical, but also have an impact on the quality of life of patients and their families, both in social, economic, and psychological life. In addition to disability, the mental condition of leprosy patients also play a role in improving quality of life.

Keywords: Morbus Hansen, leprosy, DLQI, Skindex-16, multibacillary

* Department Dermatologi dan Venereologi Universitas Brawijaya/ RS Dr. Saiful Anwar Jalan Jaksa Agung Suprapto no 2, Malang

E-mail: mazayaatif@gmail.com

28 Pendahuluan

Kusta merupakan penyakit menular, penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium leprae. Kusta ditandai oleh keterlibatan kulit dan neurologis, yang bila dibiarkan dan tidak diobati dapat berkembang menjadi penyebab kecacatan fisik yang signifikan.yang akan berdampak pada kesejahteraan psikologis pasien dan sering dikaitkan dengan stigma.1

Menurut WHO pada Weekly

Epidemiological Report tentang kusta tahun 2010, terdapat kasus baru kusta di Indonesia sebanyak 17.260 selama tahun 2009, dengan kasus kusta tipe Multi Basiler (MB) sebanyak 14.227 kasus. Dari data kasus kusta baru pada tahun 2009 tersebut, kaum perempuan menderita kusta sebanyak 6.887 kasus, sedangkan 2.076 kasus diderita oleh anak- anak.

Klasifikasi cacat dalam WHO (1980) sebagai berikut: impairment, disability, dan handicap. Sedangkan klasifikasi cacat bagi penderita kusta menurut WHO Expert Comittee on Leprosy dalam laporan yang dimuat dalam WHO Technical Report Series No. 607 antara lain: Tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2. 2

Pada penderita kusta selain masalah medis yang menonjol terdapat juga masalah psikososial yang timbul. Hal ini dikarenakan oleh adanya stigma dan leprofobi yang banyak dipengaruhi oleh berbagai paham dan informasi yang tidak tepat terkait penyakit kusta. Sikap dan perilaku masyarakat yang negatif dapat menyebabkan penderita kusta merasa tidak

diterima di keluarganya dan di lingkungan masyarakat.3 Hal-hal tersebut yang kemudian akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup pasien kusta.2

Menurut World Health Organization (WHO) kualitas hidup diartikan sebagai persepsi individu tentang posisi dirinya dalam kehidupan, konteks budaya dan sistem nilai yang dimiliki, yang berhubungan dengan harapan, tujuan, minat, dan standar hidup. Hal tersebut juga merupakan konsep yang luas yang melibatkan keadaan psikologis, kesehatan fisik, derajat ketidakbergantungan, sosial, kepercayaan, dan hubungannya dengan lingkungan. Pengertian tersebut mencerminkan bahwa kualitas hidup mengacu pada penilaian subyektif yang tertanam dalam konteks sosial, lingkungan, dan budaya.4

Dalam laporan kasus ini, kuesioner dari DLQI (the Dermatology Life Quality Index) dan Skindex-16 digunakan untuk mengevaluasi pasien kusta Multibasiler dengan derajat kecacatan 0 dan derajat kecacatan 2 terhadap kehidupan sehari-hari, menganalisis kualitas hidup mereka.

Kasus

Pada laporan kasus pasien pertama, Seorang pria, usia 24 tahun, datang ke Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar (RSSA) Malang dengan keluhan utama bercak kemerahan dan bercak putih tersebar pada wajah, badan dan kedua tangan . Pasien mengeluh timbul bercak putih yang

29 mulai muncul sejak 3 bulan yang lalu. Bercak

awalnya muncul pada punggung tangan kanan, kemudian muncul di ibu jari tangan kanan.

Setelah itu mulai muncul bercak kemerahan juga tersebar pada wajah dan badan. Selain bercak pada kulit, pasien juga mengeluh sering kesemutan pada kedua telapak tangan dirasakan sejak 1 bulan lalu. Keluhan demam, kulit terasa kering, penglihatan kabur, nyeri pada mata, mata merah, kerontokan alis mata disangkal.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum penderita baik, kesadaran kompos mentis, berat badan saat ini 62 kg.

Tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi 82x/menit, frekuensi pernafasan 20 x/menit, temperatur aksila 36,50C. Pada pemeriksaan status generalis juga tidak didapatkan kelainan.

Pada pemeriksaan kekuatan otot dan palpasi saraf tidak didapatkan penurunan kekuatan pada nervus ulnaris, nervus medianus, nervus peroneus communis dan nervus tibialis posterior. Pada pemeriksaan palpasi saraf didapatkan penebalan pada nervus ulnaris dekstra dan sinistra.

Pemeriksaan sensoris rasa raba pada telapak tangan dan kaki tidak didapatkan kelainan.

Hasil pemeriksaan laboratorium darah hematologi darah lengkap didapatkan dalam batas normal.

Pada pasien dilakukan pemeriksaan slit skin smear dari cuping telinga kanan dan didapatkan hasil 100-1000 kuman BTA/1 lapang pandang (+5), cuping telinga kiri 10-100

kuman BTA/10 lapang pandang (+4), dan pada lesi di antebrachii dekstra didapati 10-100 kuman BTA/1 lapang pandang (+4) fragmented.

). Indeks bakteriologis didapatkan +4 dan indeks morfologis 80%.

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis Morbus Hansen Multibasiler.

Berdasarkan derajat kecacatan World Health Organization (WHO) termasuk derajat kecacatan 0.

Pada pasien ini dilakukan evaluasi nilai Dermatology Life Quality Index (DLQI) dan skindex-16 dengan cara pengisian kuesioner DLQI dan skindex-16.

Pada laporan kasus pasien kedua, Seorang pria usia 21 tahun telah didiagnosis menderita Morbus Hansen tipe Multibasiler sejak Juni 2017 dan mendapatkan pengobatan MDT MB sejak Juni 2017. Saat ini pasien mengeluh kelemahan dan kekakuan telapak dan jari pada kedua tangan. Keluhan kelemahan dirasakan sejak 5 bulan sebelum pasien memulai pengobatan rutin. Sedangkan kekakuan pada kedua tangan mulai dirasakan sejak 1 tahun pengobatan dan semakin lama dirasakan semakin parah. Pasien juga mengeluhkan kulit terasa kering .

Pasien awalnya mengeluhkan jari kelingking tangan kanan terasa lemah dan kaku dan kemudian jari-jari lain ikut terasa kaku setelah itu jari-jari tangan kiri juga mengalami keluhan serupa. Pasien juga mengeluhkan adanya bercak di kulit yang mati rasa

30 bersamaan dengan keluhan kekakuan di

tangan kanan. Riwayat adanya trauma di lengan dan tangan kanan disangkal.

Pasien setelah selesai SMP tidak melanjutkan sekolah lagi karena sudah mengalami keluhan lemah pada tangan, sehari- hari pasien hanya dirumah dan tidak bekerja.

Pasien mengeluh kesulitan mengangkat barang dengan jari tangan misalnya mengankat ember dan membawa mangkok terutama dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Pasien juga mengeluh sering terkena luka pada tangan dan kaki karena mati rasa. Pasien juga mengeluh pada betis bagian depan kulit dirasakan kering dan sering menjadi luka saat tergesek.

Pemeriksaan fisik status generalis didapatkan keadaan umum pasien tampak baik dan kesadaran kompos mentis. Tanda-tanda vital dalam batas normal : tekanan darah 110/70, nadi 88 x/menit, pernafasan 20 x/menit, suhu 36,8⁰C. Berat badan 56 kg. Didapatkan kelainan pada tangan kanan dan tangan kiri yakni claw hand.

Pada status dermatologi, di regio fasialis dextra dan sinistra, brachialis dextra dan sinistra, antebrachii dextra dan sinistra didapatkan patches hiperpigmentasi batas tidak tegas, bentuk ireguler, ukuran bervariasi. Pada trunkus posterior secara tersebar didapatkan macula hiperpigmntasi batas tegas, multiple.

Gambar 1. Pemeriksaan Dermatologi Ekstremitas Superior.

31 Pada pemeriksaan kekuatan otot dan

palpasi saraf didapatkan penurunan kekuatan pada nervus ulnaris dan nervus medianus.

Pada pemeriksaan palpasi saraf didapatkan penebalan pada nervus Auricularis magnus, nervus ulnaris dekstra sinistra dan nervus common peroncal.

Hasil pemeriksaan laboratorium darah hematologi darah lengkap didapatkan dalam batas normal.

Pada pasien dilakukan pemeriksaan slit skin smear dari cuping telinga kanan dan didapatkan hasil 1-10 kuman BTA/1 lapang pandang (+3), cuping telinga kiri 1-10 kuman BTA/10 lapang pandang (+3), dan pada lesi di antebrachii dekstra didapati 1-10 kuman BTA/1

lapang pandang (+3) fragmented (Gambar 12).

Indeks bakteriologis didapatkan +3 dan indeks morfologis 50%.

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis Morbus Hansen Multibasiler.

Berdasarkan derajat kecacatan World Health Organization (WHO) termasuk derajat kecacatan 2.

Pada pasien kedua ini juga dilakukan evaluasi nilai Dermatology Life Quality Index (DLQI) dan skindex-16 dengan cara pengisian kuesioner DLQI dan skindex-16. Hasil penjumlahan skor DLQI dan skindex-16 akan dibandingkan dengan pasien Morbus hansen tipe multibasiler dengan derajat kecacatan 0.

Tabel 1. Perbandingan skor DLQI antara pasien MHMB dengan derajat kecacatan 0 dan derajat kecacatan 2

32 Tabel 2. Perbandingan skor Skindex-16 antara pasien MHMB dengan derajat kecacatan 0 dan derajat

kecacatan 2

Pembahasan

Penyakit lepra atau kusta merupakan suatu penyakit kronis granulomatosa, penyebabnya adalah Mycobacterium leprae, yang mengenai saraf perifer dan kulit, serta jaringan lain seperti mata, mukosa traktus penapasan, otot dan tulang. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) terdapat 213.899 kasus baru kusta yang telah terdeteksi pada tahun 2014 yang mencakup 121 negara di seluruh dunia,.4

Penyakit kusta ditegakkan dengan adanya 3 tanda utama, yaitu adanya bercak kulit yang mati rasa, adanya gangguan atau penebalan pada saraf tepi yang dapat disertai dengan gangguan fungsi saraf baik secara sensorik, motorik atau otonom, dan ditemukannya basil tahan asam (BTA) pada pemeriksaan hapusan sayatan kulit. Diagnosis dapat ditegakkan jika ditemukan salah satu dari tanda-tanda diatas.5 Pada kedua pasien ini didapatkan tanda-tanda

utama yaitu adanya bercak kulit dan lesi kulit yang mati rasa, penebalan saraf, dan ditemukannya BTA pada pemeriksaan hapusan sayatan kulit.

Penyakit kusta secara umum dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi WHO dan klasifikasi Ridley and Jopling. Who membagi penyakit kusta menjadi 2 kelompok, yaitu tipe pausibasiler (PB) dan multibasiler (MB). Tipe PB ditentukan dengan jumlah lesi 1-5, penebalan saraf tepi dengan gangguan fungsi saraf hanya pada 1 cabang saraf dan BTA negatif. Untuk tipe MB ditentukan dengan lesi yang berjumlah lebih dari 5, penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi saraf lebih dari 1 cabang saraf dan BTA positif. Pada kedua pasien ini digolongkan dalam penyakit kusta tipe multibasiler (MB).5 Pada laporan kasus ini kedua pasien di diagnosa dengan penyakit kusta tipe multibasiler dari kriteria WHO.

33 Penyakit lepra atau kusta dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti usia, sanitasi yang kurang buruk, kebersihan individu, hygine, daya tahan tubuh, dan keadaan sosial ekonomi.

Bakteri Mycobacterium Leprae ini dapat menularkan melalui kontak langsung dengan penderita, dan dapat masuk melalui pernapasan. Dalam jangka 14-21 hari kuman membelah dengan masa inkubasi sekitar 2-5 tahun. Gejala seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul antara lain, bercak putih pada kulit, merah, pada bagian anggota tubuh rasa kesemutan hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penderita kusta apabila tidak segera ditangani dengan cermat dapat menimbulkan beberapa masalah seperti masalah kecacatan terutama kecacatan pada mata tangan dan kaki.6

Klasifikasi cacat bagi penderita kusta menurut WHO Expert Comittee on Leprosy pada laporan yang terdapat dalam WHO Technical Report Series No. 607 antara lain: 1.

Tingkat 0 (tidak terdapat gangguan sensibilitas atau deformitas yang terlihat pada tangan, kaki dan mata), 2. Tingkat 1 (terdapat gangguan sensibilitas, tanpa ada kerusakan yang terlihat pada kaki dan tangan. terdapat gangguan pada mata, tidak terdapat gangguan penglihatan yang berat. Visus 6/60 atau lebih baik), dan 3.

Tingkat 2 (ada deformitas pada kaki dan tangan, visus kurang dari 6/60, terdapat gangguan penglihatan berat).

Pada kasus ini satu pasien didagnosis kusta dan baru menjalani pengobatan bulan

pertama dengan terdapat bercak kulit merah tersebar di wajah, badan dan tangan tanpa ada kecacatan dan satu pasien lain nya terdapat kecacatan pada kedua tangan. Kecacatan pada penderita kusta memberikan dampak psikis dan fisik, dampak fisiknya adalah terganggunya kemampuan fungsional tubuh yang mengalami kecacatan, sedangkan dampak psikisnya adalah munculnya permasalahan konsep diri pada pasien.7

Dampak yang dapat terjadi pada penderita kusta dengan kecacatan atau (PCK) cenderung mengurangi kegiatan sosial dengan lingkungan dan hidup menyendiri, penyakit kusta dengan kecacatan akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup penderita.8 Terdapat penurunan kepercayaan diri pada penderita kusta dengan kecacatan, mereka merasa bahwa dirinya tidak bermanfaat dan berguna dimasyarakat, hal ini mempengaruhi kualitas hidup penderita kusta dan menyebabkan terjadinya perilaku menarik diri dari lingkungan sekitar.9

Selain karena kecacatan, dampak psikologis pasien kusta juga berat dikarenakan penilaian negatif masyarakat (stigma). Pada penyakit kusta, mempunyai kulit yang tampil berbeda dibandingkan dengan kulit sehat dan akan mengundang reaksi dan perhatian orang sekitar. Ketakutan akan tertular penyakit berefek pada penderita dan keluarga penderita mengalami perlakuan negatif, perilaku diskriminatif, dan isolasi sosial yang juga akan

34 sangat mempengaruhi kualitas hidup

penderita.10

Kualitas hidup itu sendiri bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh kesehatan maupun beberapa aspek non medis. Dari sisi penyakit yang dialami, kualitas hidup pasien antara lain dapat dipengaruhi oleh diagnosis spesifik, derajat keparahan, lokasi lesi, dan terapi. Sementara dari aspek non medis, kualitas hidup pasien antara lain dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, status sosioekonomi, status pernikahan, pekerjaan/karir profesional, kepribadian, kebudayaan, dan pengalaman.11 Pada laporan kasus kedua pasien sama-sama berusia muda yaitu berumur 24 tahun dan berumur 21 tahun dan sama-sama belum menikah, terdiagnosis kusta sangat mengganggu kualitas hidup kedua pasien.

Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi, bisa saja pasien dengan penyakit kulit berat misalnya psoriasis memiliki kualitas hidup relatif baik, sementara pasien lain dengan ekzem ringan memiliki kualitas hidup relatif buruk. Sehingga penilaian kualitas hidup penting dilakukan ketika dicurigai terdapat gangguan kualitas hidup dan ketika terapi tidak memenuhi harapan pasien.12

Dermatolgy quality life index (DLQI) merupakan kuesioner penilai kualitas hidup yang dapat diisi sendiri oleh pasien terdiri atas sepuluh pertanyaan dalam satu lembar kertas dan memiliki waktu penyelesaian rata-rata 124 detik. Skor total DLQI diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai setiap pertanyaan. Karena

bersifat ringan dan sederhana, DLQI banyak digunakan pada praktek dan penelitian klinis.

Lewis dan Finlay melaporkan bahwa DLQI merupakan kuesioner yang paling banyak digunakan di bidang dermatologi dan dalam penelitian pada pasien dengan penyakit kulit.

DLQI telah digunakan pada 32 negara dan sudah terdapat dalam 55 bahasa. Terdapat 202 penelitian terhadap 33 penyakit yang berhubungan dengan gangguan kulit. Banyak penelitian di berbagai negara menunjukkan kuesioner ini valid, reliabel, responsif terhadap perubahan.13

Dermatology Life Quality Index terdiri atas sepuluh pertanyaan mengenai keluhan dan perasaan, gejala pasien, aktivitas sehari-hari, pekerjaan, kegiatan di waktu luang, hubungan personal, sekolah, dan terapi. Aspek gejala dan perasaan terdiri atas dua pertanyaan (nomor 1 dan 2), aspek aktivitas sehari-hari terdiri atas dua pertanyaan (nomor 3 dan 4), aspek kegiatan di waktu santai terdiri atas dua pertanyaan (nomor 5 dan 6), aspek pekerjaan dan sekolah hanya terdiri atas satu pertanyaan (nomor 7), aspek hubungan personal terdiri atas dua pertanyaan (nomor 8 dan 9), dan aspek terapi terdiri atas satu pertanyaan (nomor 10).14

Kedua pasien ini juga dilakukan pengisian kuesioner DLQI dan dibandingkan antara pasien kusta tipe multibasiler dengan derajat kecacatan 0 dan derajat kecacatan 2. Hasil nya adalah skor DLQI untuk derajat kecacatan 0 adalah 9 dan skor DLQI untuk derajat

35 kecacatan 2 adalah 23. Pada kedua pasien ini

terdapat perbedaan yang signifikan pada skor DLQI antara pasien kusta multibasiler dengan kecacatan derajat 0 dan derajat 2. Pada pasien dengan derajat 2 skor DLQI nya tinggi dikarenakan kedua tangan pasien sudah mengalami claw hand dan tidak dapat bekerja dan sangat menggangu aktifitas, dibandingkan dengan pasien kusta derajat kecacatan 0 pasien nya hanya terdapat gangguan psikologi tanpa gangguan untuk beraktifitas.

Kuesioner DLQI memang dinilai fokus pada fungsi dan aktivitas pasien sehari-hari, sehingga aspek emosi dan kesehatan mental tidak termasuk dalam cakupan. Hingga tahun 2007, DLQI merupakan instrumen penilaian kualitas hidup yang spesifik untuk kelainan kulit yang paling luas digunakan.11 Dan hasil skor DLQI pada kedua pasien ini menunjukkan semakin tinggi derajat kecacatan maka semakin tinggi skor DLQI.

Selain penilaian kualitas hidup dengan DLQI, kedua pasien ini juga dievaluasi dengan penilaian kuesioner Skindex-16. Skindex-16 terdiri dari 16 pertanyaan yang menilai efek kognitif, efek sosial, keterbatasan fisik, depresi, takut, malu dan kemarahan pada pasien. Kedua pasien ini juga dilakukan pengisian kuesioner Skindex-16 dan dibandingkan antara pasien kusta tipe multibasiler dengan derajat kecacatan 0 dan derajat kececacatan 2. Hasil nya adalah skor Skindex untuk derajat kecacatan 0 adalah 45 dan skor Skindex untuk derajat kecacatan 2 adalah 56. Pada kedua

pasien ini hanya terdapat sedikit perbedaan dari skor Skindex antara pasien kusta multibasiler dengan kecacatan derajat 0 dan derajat 2 bila dibandingkan dengan DLQI dikarenakan pada skindex yang lebih banyak dinilai adalah kondisi psikososial dibandingkan dengan yang berhubungan dengan aktifitas fisik.15

Perbedaan jenis evaluasi antara DLQI dan Skindex-16 mempengaruhi nilai kualitas hidup pada kedua pasien. Dari laporan kasus ini didapatkan ternyata penderita kusta dengan derajat kecacatan 0 mengalami masalah psikologi yang tidak jauh berbeda dengan penderita kusta dengan derajat kecacatan 2.

Pada penderita kusta dengan derajat kecacatan 2, stress yang dialami nya merupakan masalah yang ditimbulkan dari kecacatan akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup penderita kusta. Kecacatan yang terjadi yaitu perubahan struktur tubuh, perubahan bentuk tubuh, perubahan fungsi, penampilan yang berubah dan keterbatasan gerak merupakan stressor pada penderita kusta.

Penderita kusta dengan adanya perubahan bentuk tubuh, struktur tubuh, keterbatasan gerak kemungkinan besar menyebabkan individu tersebut kehilangan peran dalam kehidupannya. Hilangnya peran pada penderita dengan kecacatan menjadi merasa tidak berguna, tidak berharga dan pada akhirnya mengucilkan diri. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dan kesehatan fisik.8

36 Pada penderita kusta dengan derajat

kecacatan 0, penyakit kusta juga menyebabkan depresi, akibat stigma sosial dan stigma diri yang tidak mudah dihilangkan. Stigma tentang kusta membuat pasien tidak percaya diri dan menghindari lingkungan sekitar. Selain stigma diri yang menyebabkan mereka mengucilkan diri dari kehidupan sosial, penyakit kusta juga menyebabkan mereka kecewa, putus asa, marah, merasa pupusnya impian dan cita- citanya.16

Pada penderita kusta baik yang mengalami derajat kecacatan 0 ataupun derajat kecacatan 2 gangguan terhadap stres banyak terjadi.

Dukungan dan peran yang bersinambungan dari petugas kesehatan dan keluarga, sangat penting untuk menimbulkan rasa percaya diri serta menghilangkan stigma diri, sehingga kualitas hidup pasien kusta menjadi lebih baik.

Peran keluarga sangat berperan untuk mengurangi stigma diri, namun stigma social sulit dirubah dan tetap melekat pada semua penderita. Sosialisasi penyakit kusta kepada masyarakat diperlukan secara terus menerus agar stigma sosial dapat dihilangkan dan kualitas hidup pasien kusta menjadi lebih baik.16

Pada penderita kusta mempunyai banyak masalah yang dihadapi, baik dari diri sendiri, masyarakat, dan keluarga, yang berpengaruh terhadap aspek psikis penderita kusta seperti konsep diri yang akan mempengaruhi dalam kehidupan sosial. Konsep diri adalah semua pikiran, ide, kepercayaan, dan keyakinan yang merupakan pengetahuan individu tentang

dirinya dan hubungan sosial. Salah satu bagian dari konsep diri adalah identitas diri. Identitas diri Menurut Tarwoto (2006) adalah kesadaran akan dirinya sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesis dari semua aspek konsep diri sebagai satu kesatuan yang utuh. Penderita yang mengalami gangguan fisik pada tubuhnya dikarenakan menderita penyakit kusta akan mengalami krisis identitas. Krisis identitas ini sangat berpengaruh untuk masa depan.

Merupakan krisis yang paling berat dan berbahaya karena penyelesaian yang gagal dari krisis identitas itu.17,18

Persepsi lingkungan dan masyarakat terhadap penderita kusta secara tidak langsung juga mempunyai pengaruh terhadap persepsi diri penderita. Penderita merasa bahwa mereka merupakan orang yang tidak berguna karena memiliki cacat secara fisik dan diri mereka hina sehingga dikutuk oleh Tuhan. Dampak sosial lain terhadap penderita kusta yang timbul dimasyarakat adalah masyarakat takut tertular penyakit kusta, sehingga masyarakat mengucilkan, cenderung menolak penderita kusta, dipaksa bersembunyi, dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, ditolak hasil produksi yang mereka hasilkan dan tidak mendapatkan pekerjaan.19

Dari Hasil penelitian Reny (2016) menunjukkan bahwa responden penderita kusta sebagian besar memiliki kualitas hidup dalam kategori kurang. Untuk mencapai kualitas hidup yang optimal maka seseorang

37 harus dapat menjaga pikiran, kesehatan tubuh

dan jiwa sehingga seseorang dapat melakukan semua aktivitas tanpa hambatan. Menjaga kesehatan merupakan salah satu upaya mencapai kualitas hidup yang baik, sehingga apabila terdapat gangguan pada kesehatan dapat berakibat menurunkan derajat kualitas hidup, sama halnya dengan pasien kusta dengan kecacatan menyebabkan kondisi sakit yang menimbulkan hambatan fisik, keluhan nyeri, kelemahan dan perubahan suhu tubuh sehingga menimbulkan perasaan gelisah, putus asa, cemas dan mengakibatkan depresi.

Menjaga kesehatan merupakan salah satu upaya mencapai kualitas hidup yang baik, Untuk responden dengan kualitas hidup cukup berdasarkan data kuesioner paling banyak mereka yang “memiliki vitalitas cukup untuk beraktivitas sehari-hari adalah menjawab sedang dan sering sekali” ini menunjukkan bahwa vitalitas cukup untuk beraktivitas sehari- hari yang dimiliki responden dengan kualitas hidup cukup ini mengalami peningkatan atau tidak mengalami gangguan yang cukup parah atau kondisi sakit yang akan menimbulkan ketidaknyamanan fisik, perubahan suhu tubuh, keluhan nyeri, dan kelemahan yang ada akan menimbulkan perasaan gelisah, cemas, putus asa, belum sepenuhnya mengalami gangguan sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk beraktualisasi.19

Pada penderita kusta tampilan dan bentuk tubuh, perasaan positif, perasaan negatif, spiritualitas agama, penghargaan diri atau

keyakinan pribadi, belajar, berpikir, Konsentrasi dan memori mempengaruhi psikologis pasien kusta. Pada penderita kusta hubungan pribadi, aktivitas seksual dan dukungan sosial, termasuk dalam aspek hubungan sosial. Aspek Lingkungan dijabarkan antara lain:

kenyamanan fisik, sumber daya keuangan, keamanan, kebebasan, kepedulian sosial, lingkungan rumah, partisipasi dan kesempatan untuk rekreasi dan keterampilan baru, peluang untuk memperoleh informasi dan keterampilan baru, lingkungan fisik (populasi atau kebisingan atau lalu lintas atau iklim) dan transportasi.20

Penyakit lepra atau kusta merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan banyak masalah yang kompleks, tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi meluas sampai masalah sosial dan masalah ekonomi.

Masyarakat masih memberikan stigma negatif pada penderita, mereka mengatakan penyakit kusta adalah penyakit kutukan, beberapa masyarakat menganggap penyakit ini adalah penyakit yang menakutkan dan harus dijauhi.

Stigma negatif masyarakat mengakibatkan masalah psikososial pada para penderita kusta.

Penyakit kusta merupakan penyakit infeksi yang berlangsung lama, penyakit ini menyerang saraf perifer, kulit, dan jaringan tubuh selain susunan saraf pusat, sehingga apabila tidak ditangani dengan cermat dapat menyebabkan kecacatan dan menjadi gangguan bagi penderita kusta dalam menjalani kehidupannya.

Intensitas interaksi sosial berkurang pada

38 penderita kusta, khususnya untuk dimensi kerja

sama dan daya saing di lingkungan.21

Dampak psikologis kusta sama beratnya dengan deformitas fisik yang dialami pasien kusta. Ketakutan yang berhubungan dengan kegagalan terapi setelah menjalani terapi jangka panjang dan tingginya angka kejadian reaksi serta relaps menyebabkan keterlambatan pelaporan diri. Persepsi diri berperan penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial seseorang, dalam hal ini hubungan dengan sesama manusia, prestasi belajar, dan prospek pekerjaan. Penampilan wajah, merupakan aspek yang penting dalam persepsi penampilan tubuh, sehingga kerusakan wajah menyebabkan terjadi psikopatologi, yakni hilangnya rasa percaya diri dan perasaan kekurangan dalam diri. Pasien kusta dengan deformitas yang tampak pada wajah dan ekstremitas memiliki risiko yang tinggi terjadinya masalah psikologis, khususnya kecemasan, kepercayaan diri yang rendah, dan depresi. Masalah tersebut kemudian ditambah lagi dengan adanya penolakan dari komunitas.

Bahkan anggota keluarga dan kontak sosial yang dekat tidak mau berhubungan dengan pasien kusta karena khawatir akan tertular.22

Stigma kusta mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup pasien kusta.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penderita kusta memiliki angka kejadian yang tinggi terjadi masalah psikiatri dibandingkan dengan pasien penyakit lain atau populasi umum.

Depresi yang dialami penderita kusta secara

signifikan lebih parah dibandingkan dengan populasi umum. Stigma dan diskriminasi yang terjadi menyebabkan tingginya persentase penderita kusta yang merasa putus asa dan kemungkinan dapat timbul ide untuk bunuh diri.23

Pada Laporan kasus ini kedua pasien dilakukan evaluasi kualitas hidup dengan kuesioner DLQI dan Skindex-16. Hasil dari evaluasi dengan DLQI terlihat skor DLQI jauh lebih besar pada pasien penderita kusta dengan derajat kecacatan 2 sedangkan hasil evaluasi dengan Skindex-16 terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara derajat 0 dan dan derajat 2. Dari evaluasi kualitas hidup pasien kusta dengan derajat kecacatan 0 dan derajat kecacatan 2 masing-masing pasien punya beban psikologis yang hampir sama.

Keluhan pada penderita kusta tidak hanya melibatkan fisik, namun juga berdampak pada kualitas hidup pasien dan keluarganya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Selain kecacatan, kondisi mental dan rasa percaya diri pasien penderita kusta juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup.

Daftar Pustaka

1. Van Brakel, Wim H., et al. Disability in people affected by leprosy: the role of impairment, activity, social participation, stigma and discrimination. Global health action, 2012, 5.1: 18394.

39 2. Kosasih, A, et al., Kusta. Dalam: Djuanda,

A., Hamzah, M., Aisah, S. (eds). Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi Kelima.

Edisi 5. Jakarta : Balai Penerbit FKUI,2008, 73-88.

3. Kurniato, J.Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kecacatan penderita kusta di kabupaten Tegal. 2006.

Diperoleh dari:

http://eprints.undip.ac.id/14286/1/2002MI KM1809.pdf

4. World Health Organization. Global Leprosy: update on the 2012 situation.

Weekly epidemiological Record.

2013;35(88): 365-80

5. Kumar B, Kar KH. IAL Textboook of Leprosy (Indian Association Of Leprologists). 2nd edition. New Delhi:

Jaypee Brothers Medical Publisher. 2015 6. Kunoli J. Firdaus. Pengantar Epidemologi

Penyakit Menular : Untuk Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Jakarta : TIM.

2013

7. Najmuddin, M. Konsep Diri Mantan Penderita Kusta Melalui Komunikasi Antar Pribadi. Makassar. 2013

8. Pratama, Saddam Emir. Tingkat kualitas hidup pasien kusta yang datang berobat ke RSU Dr. Pirngadi Medan September-

Oktober 2011.

http://repository.usu.ac.id/handle/12345 6789/31135.

9. Budayatna, M & Ganiem, Leila Mona.

Teori Komunikasi Antar Pribadi. Jakarta:

Prenada. 2011

10. Rensen C, Bandyopadhyay S, Gopal PK, Vanbrakel WH. Measuring leprosy-related stigma – a pilot study to validate a toolkit of instruments. 2010

11. Both H, Essink-Bot M, Busschbach J, Nijsten T. Critical review of generic and dermatology-specific health-related quality of life instruments. J Invest Dermatol. 2007;127:2726-40.

12. Cranenburgh O, Prinsen C, Sprangers M, Spuls P, Korte Jd. Health-related quality- of- life assessment in dermatologic practice: Relevance and application.

Dermatol Clin 2012;30:323-32.

13. Basra M, Fenech R, Gatt R, Salek M, Finlay A. The Dermatology Life Quality Index 1994–2007: a comprehensive review of validation data and clinical results. Br J Dermatol. 2008;159:997- 1035.

14. Lewis V, Finlay A. 10 years experience of the Dermatology Life Quality Index (DLQI).

J Investig Dermatol Symp Proc 2004;9:169 –80.

15. Chren, Mary-Margaret, et al. "Improved discriminative and evaluative capability of a refined version of Skindex, a quality-of- life instrument for patients with skin diseases." Archives of dermatology 133.11 (1997): 1433-1440.

40 16. Menaldi, Sri Linuwih SW. The Quality of

Life of Leprosy Patients in Dermatovenereology Polyclinic of Dr.

Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta:

Study on Social Stigma. eJournal Kedokteran Indonesia, 2019.

17. Sutrisno, F.I. Hubungan Antara Dimensi Konsep Diri Dengan Interaksi Sosial Pada Penderita Kusta Di Rsud Kusta Donorojo Jepara. 2012

18. Tarwoto & Wartonah. Kebutuhan Dasar Manusia Dan Proses Keperawatan. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Medika. 2006 19. Nugraheni, Reny. "Analisis Konsep Diri

Terhadap Kualitas Hidup Penderita Kusta Yang Mengalami Kecacatan Di Rumah Sakit Kusta Kediri." PREVENTIA 1.2 (2016).

20. Rapley, Mark. Quality of Life Research A Critical Introduction. London: SAGE Publications, Inc. 2006

21. Azizah, N. Analisis Dampak Penyakit Kusta terhadap Interaksi Sosial Penderita di Kecamatan Brondong, Lamongan.

Paper Statistika ITS. 2011

22. Ladhani S. Leprosy disabilities: the impact of multidrug therapy (MDT). Int J Dermatol 1997; 36: 561-72

23. Tsutsumi A, Izutsu T, Islam A, Maksuda AN, Kato H, Wakai S. The quality of life, mental health, and perceived stigma of leprosy patients in Bangladesh. Soc Sci Med 2007; 64: 2443-53.