viii

Abstrak

Menjadi orang keturunan Cina adalah menjadi orang yang istimewa di Indonesia ini. Banyak pengalaman yang begitu berbeda kami rasakan walaupun kami sama-sama warga negara Indonesia, mulai dari berbagai kerusuhan anticina, sampai berbagai undang-undang yang bersifat diskriminatif. Keistimewaan ini membuat saya ingin melihat bagaimana pengalaman rasisme sebagai orang keturunan Cina di Indonesia. Kebutuhan untuk memaknai apa yang dialami dan bagaimana pengalaman sebagai peneliti tidak dibungkam atas nama jarak dan objektivitas membuat saya menggunakan metode penelitian dan penulisan autoetnografi. Metode yang menggunakan pengalaman pribadi dari penulisnya sebagai sumber data dari penelitian. Pengalaman rasisme yang saya ceritakan dalam tulisan ini akan saya analisa menggunakan teori dari Frantz Fanon. Dari data ditemukan bahwa adanya kecenderungan saya untuk menolak kecinaan saya yang membuat saya menjadi Liyan dan berusaha menjadi yang standar yaitu Jawa. Usaha yang pada akhirnya gagal dan menuntut negosiasi terus menerus.

ix

Abstract

Being a Chinese descent means become a distinctive people in Indonesia. Although we are the citizens of the same nation, we have a lot of differences in the way we experienced what have been happened; from anti-china riots to discriminative regulations. This distinctness urged me to look into my own racism experiences as a Chinese descent. As a researcher as well, the need to make sense of what I have experienced and how to conduct the research out of silenced experiences in the name of proper distance and objectivity, made me decide to use auto ethnography research and writing method: a method that uses the researcher’s personal experiences as a source of research data. My racism experiences narrated in this writing was analyzed using Frantz Fanon theory. From this research, I found that there was a tendency to refuse my “chineseness” – which converted me become Other – and efforts to become standard i.e. Javanese. Those efforts eventually failed, and required continuous negotiations.

Cilik-cilik Cina, Suk Gedhe Arep Dadi Apa?

Sebuah Studi Autoetnografi Mengenai Pengalaman Rasisme

T

ESISUntuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M. Hum)

di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Oleh:

Anne Shakka Ariyani H. NIM: 136322013

MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

Cilik-cilik Cina, Suk Gedhe Arep Dadi Apa?

Sebuah Studi Autoetnografi Mengenai Pengalaman Rasisme

T

ESISUntuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M. Hum)

di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Oleh:

Anne Shakka Ariyani H.

NIM: 136322013

MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

vi

yang sudah saya kejar seumur hidup ini, saya ingin berterima kasih pada begitu

banyak pihak yang menemani saya selama proses ini.

Jelas, kepada Tuhan dan keluarga saya untuk kesempatannya sehingga di

tengah banyaknya keterbatasan, saya boleh dan bisa melanjutkan sekolah saya.

Terima kasih untuk banyaknya ‗kebetulan‘ sehingga saya bisa belajar di tempat

istimewa ini.

Terima kasih untuk semua dosen yang memberikan kepercayaan,

kesempatan, dan bimbingan. Dipercayai oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian

untuk melakukan banyak hal itu adalah pembelajaran yang mengubah hidup.

Terima kasih terutama untuk Mbak Katrin Bandel yang sudah menjadi dosen

pembimbing yang menemani saya di setiap prosesnya, yang sudah dengan ikhlas

dan sabar membaca kisah yang sama berulang kali. Terima kasih untuk Rama

Banar dan Bapak St. Sunardi untuk setiap saran dan masukan yang berguna baik

untuk penulisan saya, maupun selama proses belajar saya di IRB selama ini.

Mbak Desi, Mbak Dita, Pak Mul, dan Mbak Marni, menyenangkan untuk

bisa banyak bekerja sama dan untuk semua bantuan dalam yang sudah diberikan

dalam proses belajar saya di IRB. Terima kasih.

Terima kasih khusus untuk teman seperjuangan yang sudah berjalan bersama

vii

mengajari, menemani, menyediakan waktu untuk saya tangisi, dan berkali-kali

menyelamatkan saya.

Untuk semua teman IRB yang sudah menjadi teman berdiskusi, teman yang

saling mendukung, dan terima kasih sudah menjadi pelanggan ―Panda, Pedagang

Perantara Anda!‖ yang membuat saya bisa lebih mudah bertahan hidup. Teman

-teman 2013, -teman -teman Jangkrik! Mas Noel, Mas Adit, Hans, Idud, Vina, Si

Tong, Cahyi, dan Padmi. Teman-teman belajar bersama di PusDep Mbak Vini,

Gogor, Pita, Kak Umar, dan semua teman lain yang tidak dapat saya sebutkan

satu demi satu.

Terakhir untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan di sini, yang

membuat saya melanjutkan studi ini, yang membuat saya bisa menjalani proses

penulisan ini sampai akhir.

viii

Abstrak

Menjadi orang keturunan Cina adalah menjadi orang yang istimewa di Indonesia ini. Banyak pengalaman yang begitu berbeda kami rasakan walaupun kami sama-sama warga negara Indonesia, mulai dari berbagai kerusuhan anticina, sampai berbagai undang-undang yang bersifat diskriminatif. Keistimewaan ini membuat saya ingin melihat bagaimana pengalaman rasisme sebagai orang keturunan Cina di Indonesia. Kebutuhan untuk memaknai apa yang dialami dan bagaimana pengalaman sebagai peneliti tidak dibungkam atas nama jarak dan objektivitas membuat saya menggunakan metode penelitian dan penulisan autoetnografi. Metode yang menggunakan pengalaman pribadi dari penulisnya sebagai sumber data dari penelitian. Pengalaman rasisme yang saya ceritakan dalam tulisan ini akan saya analisa menggunakan teori dari Frantz Fanon. Dari data ditemukan bahwa adanya kecenderungan saya untuk menolak kecinaan saya yang membuat saya menjadi Liyan dan berusaha menjadi yang standar yaitu Jawa. Usaha yang pada akhirnya gagal dan menuntut negosiasi terus menerus.

ix

Abstract

Being a Chinese descent means being distinctive people in Indonesia. Although we are the citizens of the same nation, we have a lot of differences things differently; from anti-china riots to discriminative regulations. This distinctness urged me to look into my own racism experiences as a Chinese descent. In order to make sense of things I have been through as a researcher without being silenced for the sake of proper distance and objectivity, I applied autoethnography research and writing method. Autoetnography is a method that

uses the researcher‘s personal experiences as the source of research data. Racism experiences narrated in this writing are analyzed by using Frantz Fanon‘s theory. From this research, I found that there a tendency to reject my ―chineseness‖ – which converted me into the Other–and to attempt to become what I perceive as the standard, which is Javanese. Those efforts eventually failed, and required continuous negotiations.

1

Bab I

Pendahuluan

A.Latar Belakang

Terlahir di tengah keluarga berketurunan Cina dan memiliki mata sipit ini

sebagai efeknya, membuat perjalanan hidup saya ini memiliki liku-likunya

tersendiri. Bukan hanya sekadar saya tidak sama dengan teman-teman

sepermainan dalam hal fisik, tetapi juga banyak hal lain yang pada akhirnya

saya sadari saya lakukan dengan cara yang berbeda pula. Kesadaran akan

perbedaan tersebut tidak terbentuk begitu saja pada diri saya. Kesadaran,

pemahaman, dan pengalaman akan kecinaan yang ternyata menuntut

negosisasi terus menerus dalam diri saya. Negosiasi itu pada akhirnya saya

bawa ke dalam penelitian yang saya lakukan untuk meluluskan saya dari

perkuliahan tingkat S1 di bidang Psikologi. Saya berusaha memahami dan

mereduksi kecemasan dan kegelisahan saya sebagai orang Cina dengan cara

mengolahnya secara intelektual.

Bagi saya menjadi Cina bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Rasanya

banyak batasan-batasan yang tidak dapat saya lampaui karena ada kata ―Cina‖

yang dilekatkan dalam diri saya. Kata yang pada awalnya tidak saya mengerti

apa maksudnya. Kata yang akhirnya mau tidak mau saya adopsi menjadi salah

2 Kata yang sedikit banyak membawa rentetan mengenai apa yang boleh dan

tidak boleh saya lakukan, apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan. Kata yang

begitu ingin saya lepas tetapi tidak dapat karena kata itu menggurat dalam

pada diri saya dan mengalir di dalam darah.

Keinginan memahami dan melepas inilah yang membuat saya pada

akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai ―Identitas

Warga Keturunan Cina di Jawa Tengah‖1. Suatu usaha yang masih jauh dari

sempurna untuk belajar dan memahami bagaimana melakukan suatu

penelitian dan penulisan akademis. Penelitian yang pada awalnya saya

lakukan karena saya menemukan adanya perbedaan pandangan dan

pemahaman mengenai apa itu Cina dan apa itu Jawa di dalam keluarga saya

dan di lingkungan pergaulan saya yang didominasi oleh orang-orang yang

bukan keturunan Cina.

Saya mendapatkan adanya pembedaan yang memang dilakukan oleh

orang-orang Cina, termasuk keluarga saya sebagai orang-orang yang saya

temui, dengan orang-orang Jawa di sekitar kami. Relasi yang tidak mungkin

kami hindari sebagai kelompok minoritas untuk bertemu dengan orang-orang

mayoritas. Di kepala saya waktu itu, saya berpikiran bahwa tidak aneh jika

orang-orang Cina itu didiskriminasikan karena kami sendiri juga membedakan

1 Anne Shakka, 2012, Identitas Warga Keturunan Cina di Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas

3 diri dengan orang-orang di sekitar kami. Dari situ saya sudah tidak berdiri di

pihak orang-orang Cina. Bagi saya, kelompok orang Cina sudah menjadi

―mereka‖, saya hanya dipaksa berada di dalamnya.

Penelitian berlangsung. Saya saat itu melakukan wawancara dengan

kedua orangtua saya mengenai kisah hidup dan pengalaman mereka sebagai

orang keturunan Cina. Ada tiga orang narasumber yang membantu saya

dengan kisah hidup mereka kala itu, Mamah saya, Papah, dan seorang teman

dari Papah saya. Dari penelitian tersebut, saya menemukan bahwa sebagai

orang keturunan Cina mereka bergulat dengan banyak hal. Ada

tegangan-tegangan yang sulit untuk didamaikan. Di satu sisi, mereka merasa sebagai

bagian yang menyatu dengan orang-orang di sekitar mereka, di sisi lain,

mereka tetap berbeda. Ada keinginan untuk bertahan tetap berbeda, sekaligus

ada keinginan untuk melenyapkan perbedaan itu. Juga ada perasaan terancam

terus-menerus yang membuat mereka melakukan segala cara untuk merasa

aman dan mengamankan keluarga mereka dari berbagai aspek.

Di sisi lain, saya juga berproses untuk menemukan diri. Saya menemukan

bahwa banyak ketakutan yang saya bawa dalam diri saya adalah ketakutan dan

kekhawatiran yang dibawa oleh orangtua sebagai orang Cina yang terus

menerus merasa terancam. Ada suatu ketidakpercayaan diri dan perasaan

4 orang Cina. Temuan-temuan bagi saya kala itu menjelaskan banyak hal, tetapi

tidak dapat saya bahasakan dalam skripsi saya. Temuan yang terasa ada, tetapi

tidak terlihat dengan jelas. Suara saya sebagai peneliti terpaksa harus

dibungkam atas nama jarak dan objektivitas.

Sebagai seorang keturunan Cina yang terlahir di akhir tahun delapan

puluhan dan tumbuh besar di era sembilan puluhan, saya tidak terlalu banyak

bertemu dengan diskriminasi rasial sebagaimana yang orangtua saya alami.

Saya tidak mengalami kerusuhan yang membahayakan hidup saya secara

langsung selama ini. Secara kasat mata, hidup saya damai dan tenteram.

Namun tetap saja ada yang terasa tidak benar dan mengganjal dalam

perjalanan hidup saya sehari-hari. Suatu perasaan akan adanya perbedaan

yang pada akhirnya menubuh dan membentuk cara saya berpikir dan

berperilaku. Suatu keadaan yang memengaruhi pilihan dan keputusan yang

saya ambil.

Di sinilah pada akhirnya saya memilih untuk melakukan penelitian ini.

Suatu penelitian yang ingin mencoba menjelaskan bagaimana pengalaman

rasisme yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang

keturunan Cina. Bukan suatu pengalaman akan kekerasan atau perbedaan

perlakuan yang masif, melainkan mengenai pengalaman-pengalaman kecil

5 dapat terlepas dari banyak wacana besar yang melingkupi dan memang tidak

bisa dihindari.

Berangkat dari tujuan ingin menjelaskan bagaimana pengalaman rasisme

ini, saya memutuskan untuk menggunakan metode yang terbilang masih

cukup baru untuk dilakukan dalam penelitian di Indonesia, metode

autoetnografi. Di Program Ilmu dan Religi dan Budaya Universitas Sanata

Dharma, metode ini baru dilakukan oleh Kurniasih dalam penelitiannya

―Jilbab Sebagai Lokus Pengolahan Diri: Sebuah Analisa Otoetnografi‖.

Pemilihan metode ini saya lakukan dengan pertimbangan karena pengalaman

dari diri sendirilah yang ingin saya maknai dan bahasakan. Saya berharap

metode ini menyediakan perangkat itu. Suatu metode yang memungkinkan

saya sebagai penulis lebih memahami lingkungan dan situasi budaya melalui

pengalaman hidup saya (Chang, 2008; Wall, 2008).2

Pemilihan ini juga saya lakukan dengan melihat ada penelitian mengenai

pengalaman rasisme yang juga menggunakan metode serupa walaupun tidak

menggunakan istilah autoetnografi. Dua di antaranya yang saya temukan

adalah tulisan dari Frantz Fanon dalam ―White Skin Black Masks‖ yang

menceritakan pengalaman diskriminasi rasial yang dialaminya sebagai seorang

2 Heewon Chang, 2008. Autoethography as Method. California: Left Coast Press, Inc. & Sarah

6 kulit hitam di Prancis. Bertemu Fanon membuat saya merasakan bahwa apa

yang saya alami itu bukan pengalaman diri saya sendiri saja. Kami sama-sama

merasakan bagaimana menjadi liyan dan bagaimana itu memengaruhi kami

sebagai individu. Saya jadi merasa heran kenapa saya begitu terlambat

mengenal Frantz Fanon, padahal orang ini berbicara mengenai psikologi dan

dominasi kolonial, sesuatu yang sangat relevan dengan keadaan Indonesia

sebagai negara bekas jajahan. Tulisan lain adalah karya Ien Ang dalam ―On

Not Speaking Chinese‖ yang merupakan suatu kumpulan artikel dari penulis

dalam bentuk tulisan semi-autobiographical (2001: vii) mengenai

pengalamannya sebagai seorang keturunan Cina diaspora dalam kehidupannya

sebagai seorang akademisi dan mengalami benturan-benturan dengan berbagai

budaya. Kedua buku ini akan saya bahas dan jelaskan lebih lanjut pada bagian

lain bab ini.

Perjalanan saya untuk memahami kecinaan ini juga membawa pada isu

yang pernah muncul mengenai orang Cina yang ada di Indonesia atau

mungkin suatu isu yang memang muncul dan dialami pada orang Cina

diaspora, resinicization atau pencinaan kembali. Usaha di mana orang-orang

Cina diaspora mencoba untuk menemukan kembali identitasnya sebagai orang

Cina atau menemukan kembali identitas budayanya. Usaha yang mulai marak

7 beberapa tahun terakhir. Saya masih berusaha memahami apa tujuan dari

usaha melakukan pencinaan kembali ini dan sejujurnya, tidak dapat saya

temukan manfaatnya. Dalam tulisan ini saya nanti juga akan secara khusus

membahas mengenai gerakan pencinaan kembali ini dalam posisi saya sebagai

orang Cina yang ingin mengkritisi hal tersebut.

Pada bab-bab selanjutnya saya akan berbicara mengenai bagaimana

wacana Cina yang tumbuh dan berkembang di Indonesia melalui pengalaman

rasial yang saya alami.

Tulisan ini saya harapkan bisa menjadi suatu alternatif dari

penelitian-penelitian mengenai orang keturunan Cina di Indonesia secara umum,

bagaimana pengalaman rasisme yang saya alami ini bisa untuk

menggambarkan akibat psikologis kepada individu yang menjadi liyan dalam

masyarakat.

B. Tema Penelitian

Pengalaman rasisme tidaklah selalu merupakan suatu pengalaman yang

menyisihkan atau suatu pengalaman akan kekerasan dan genosida pada suatu

kelompok ras. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengalaman

rasisme pada kehidupan sehari-hari saya sebagai orang keturunan Cina di

8 C.Rumusan Masalah

Perjalanan untuk mengenali dan memahami pengalaman rasisme sebagai

keturunan Cina membuat saya ingin mempertanyakan kembali bagaimana

pengalaman rasial dengan perangkat yang baru saya kenal ini, autoetnografi.

Hal tersebut ini membuat saya mengajukan kedua pertanyaan ini:

1. Bagaimana posisi dan relevansi metode autoetnografi dalam penelitian

kajian budaya?

2. Bagaimana pengalaman rasisme yang terjadi pada orang keturunan Cina di

Indonesia ini bisa ditemukan, direfleksikan, dan dimaknai dengan metode

autoetnografi?

D.Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana wacana kecinaan itu memengaruhi

pandangan dan pemikiran masyarakat di dalamnya serta bagaimana

wacana itu dimaknai dalam kehidupan sehari-hari

2. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman rasisme itu dirasakan dan

9 E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan metode autoetnografi sebagai

suatu metode penelitian dalam kajian budaya secara khusus dan pada

penelitian ilmu sosial secara lebih luas. Diharapkan penelitian ini bisa

memberikan wacana baru dalam penggunaan metode penelitian ini dalam

bidang penelitian ilmu sosial. Di sisi lain, penelitian ini mengangkat tema

mengenai pengalaman rasial sebagai seorang keturunan Cina di Indonesia.

Penelitian dan pemaknaan pengalaman keseharian ini diharapkan

memberikan suatu warna lain dalam kajian dan narasi besar mengenai orang

keturunan Cina yang ada di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Banyaknya wacana dan penelitian yang selama ini saya baca mengenai

orang Cina di Indonesia sering kali tidak menggambarkan diri saya secara

utuh, padahal saya merasa secara kategori operasional, saya termasuk di

dalamnya. Penelitian mengenai orang Cina di Indonesia banyak yang

menceritakan mengenai bagaimana orang-orang Cina pasca Orde Baru mulai

merayakan kembali kecinaan yang mereka miliki atau mengadopsi identitas

10 pandang peneliti sebagai seorang yang berada di luar dari kelompok yang

diteliti.

Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penelitian yang

terkait dengan tema penelitian yang saya teliti. Pemilihan penelitian ini

meliputi penelitian mengenai objek formal yang akan saya teliti yaitu tentang

kecinaan, mengenai pengalaman rasisme, dan penelitian sejenis yang

menggunakan metode autoetnografi atau yang berbicara mengenai

pengalaman rasisme yang dialami oleh penulisnya.

1. White Skin Black Masks

Salah satu tulisan yang membahas rasisme dengan berangkat dari

pengalaman penulisanya sendiri adalah buku dari Frantz Fanon ini yaitu

Black Skin White Masks. Ia berbicara tentang pengalamannya sebagai

orang kulit hitam dalam berelasi dengan dunia kulit putih. Tulisan ini

pertama terbit dalam bahasa Prancis pada tahun 1952. Dalam pengantarnya,

Fanon menjelaskan bahwa buku ini sebenarnya sudah selesai ditulisnya tiga

tahun sebelumnya, tetapi tidak dapat langsung diterbitkan karena rasisme

masih menjadi isu yang sensitif kala itu. Buku ini sendiri terbit ketika

Fanon merasa lingkungan di sekitarnya sudah lebih menerima isi dari

tulisannya ini.3.

3 Saya sendiri menggunakan White Skin Black Masks ini dengan versi terjemahan bahasa Inggris

11 Buku ini sendiri sebenarnya merupakan analisis psikoanalisa dari

Fanon mengenai kondisi psikologis orang kulit hitam (lelaki) sebagai subjek

kolonial. Secara khusus dia menggunakan pengalaman pribadinya sebagai

data dalam analisanya. Fanon membagi bukunya dalam delapan bab. Pada

tiap babnya dia membahas berbagai macam aspek yang menurutnya

dipengaruhi oleh kondisi diskriminasi ras yang diterima oleh orang kulit

hitam di dunia barat, dalam kasus buku ini adalah di Prancis.

Fanon sebagai seorang yang mendapatkan beasiswa dalam bidang

kedokteran dan psikiatri memfokuskan tulisan dan analisisnya pada

bagaimana kondisi diskriminasi yang dialami oleh subjek kolonial ini

memengaruhi mereka dalam berperilaku, berbahasa, dan dalam bagaimana

mereka memandang diri mereka sendiri dan Liyan—dalam hal ini adalah

orang kulit putih. Dalam dunia kolonial, dikenal pandangan yang

menyatakan bahwa orang kulit hitam itu merupakan seorang yang

dianggap bodoh, primitif, liar, dan terbelakang. Bahkan Fanon juga

menyatakan bahwa ada anggapan bahwa orang kulit hitam dianggap

sebagai hasil evolusi manusia yang kurang sempurna. Orang-orang kulit

putih memerlakukan mereka secara berbeda. Mereka diperlakukan seperti

12 anak kecil atau orang bodoh, tetapi mereka kadang juga dipandang sebagai

monster—sampai membuat seorang anak kecil menangis karena takut

dimakan oleh orang kulit hitam.

Pertemuan dengan Liyan dan kondisi seperti itulah yang digambarkan

Fanon terjadi dalam dirinya dan orang-orang kulit hitam lainnya yang

berada di dunia Barat. Relasi yang kemudian mengubah cara pandang

mereka memandang kehitaman mereka, dan memandang dunia di

sekitarnya. Relasi ini, bagi Fanon, juga mengubah relasi orang kulit hitam

dengan sesama kulit hitam sendiri. Mereka yang sudah mengenyam

pendidikan Barat dan berbicara dengan bahasa orang Barat, seringkali tidak

lagi memahami atau tidak mau lagi memahami budaya asli mereka yang

mereka tinggalkan. Tulisan Fanon ini juga berfokus pada kerusakan

psikologis yang disebabkan oleh kolonialisme, bagaimana kolonialisme

berpengaruh pada pembentukan subjek seseorang baik itu dari sisi korban

maupun dari orang yang melakukan kolonisasi.

Menurut saya, buku Fanon ini akan memberi saya perangkat bahasa

untuk berbicara mengenai bagaimana pengalaman terdiskriminasi akan

membentuk dan memengaruhi kondisi psikologis seseorang dan bagaimana

pengalaman itu direproduksi juga dalam keluarga orang-orang yang

13 Cina di Indonesia, teori Fanon ini tidak akan dapat ditempatkan dengan

tepat karena kompleksitas posisi orang Cina itu sendiri.

2. On Not Speaking Chinese

Buku ini ditulis oleh Ien Ang, seorang Indonesia keturunan Cina yang

lahir di Indonesia dan pada tahun 1967 pindah ke Belanda. Ia menjadi

seorang akademisi dalam bidang kajian budaya dan akhirnya pindah dan

menjadi warga negara Australia. Buku ini menekankan pada posisi Ang

sebagai seorang Cina yang diaspora. Seorang Cina yang tinggal di Barat.

Permasalahan yang dia angkat adalah permasalahan yang didapatnya dari

pengalaman hidupnya. Ia selalu merasa tidak asing dengan keberadaan

dirinya. Sebagai seorang dengan fisik Cina di Barat, dia merasa berbeda dari

orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan ketika ia berada di Taiwan,

yang pada dasarnya orang-orangnya memiliki ciri fisik yang sama dengan

dirinya, ia tetap merasa berbeda karena dia tidak dapat berbahasa Cina.

Konsep teoretis yang dipakainya dalam penelusuran ini adalah hibriditas.

Ang mengkritik konsep asimilasi dan multikulturalisme yang menurutnya

tidak tepat dalam menggambarkan relasi antar ras yang terjadi.

Buku ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama berjudul,

―Beyond Asia: deconstructing diaspora‖, bagian kedua, ―Beyond the West:

14

living hybridities.‖ Permasalahan yang banyak diangkat adalah pertemuan

antara dia sebagai seorang wanita Asia dengan dominasi Barat atau orang

kulit putih. Secara khusus dia membahas posisinya sebagai perempuan Asia

adalah pada tulisannya yang berjudul ―I‘m feminist but…: ‗other‘ women

and postnational identities‖ (Ang, 2001: 177).

Ien Ang juga secara khusus membahas mengenai Cina di Indonesia dari

tahun 1960-an sampai ke era 2000-an pada bab 3 yang berjudul, ―Indonesia

On My Mind, Diaspora, the Internet and the struggle for hybridity.‖ Di sini

Ang banyak membahas mengenai hibriditas dan diaspora. Hal ini

terpengaruh dari keadaannya sebagai seorang migran di Belanda. Dia

sendiri mempertanyakan apakah ia seorang Cina diaspora ataukah seorang

Indonesia diaspora.

Lebih lanjut dia mengkritisi mengenai wacana yang sudah diterima

begitu saja mengenai Cina di Indonesia. Seperti pandangan bahwa orang

Cina yang mendominasi kekayaan dan kesejahteraan di Indonesia. Sesuatu

yang tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan, tetapi juga tidak benar begitu

saja. Kecinaan di Indonesia tidak lagi menjadi suatu penanda ras atau ciri

fisik saja, melainkan menjadi suatu identitas ekonomi.

Ang kemudian menganalisis persoalan kecinaan yang ada di Indonesia

15 pembauran dilakukan sebagai suatu strategi untuk membaur dengan

lingkungannya. Hal ini terutama dilakukan oleh orang keturunan Cina

yang tidak cukup kaya untuk berpindah negara. Hibriditas sebagai suatu

strategi yang perlu untuk dilakukan sebagai suatu negosiasi atas

marginalisasi yang terjadi.

Buku ini juga membantu saya dalam melihat permasalahan kecinaan

yang ada di Indonesia dari perspektif kajian budaya dan kajian

pascakolonial. Selain itu, dalam buku ini Ien Ang menggunakan metode

penulisan yang sejalan dengan metode yang saya gunakan yaitu

semi-autobiografi.

Sebagai seorang keturunan Cina yang sudah lama meninggalkan

Indonesia, Ang memandang negara ini dalam posisinya yang sudah bukan

lagi menjadi orang Indonesia. Di sini saya akan memiliki posisi pandang

yang berbeda sebagai orang keturunan Cina yang tumbuh dan besar di

Indonesia.

Dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai pengalaman

rasisme yang terjadi pada orang keturunan Cina yang ada di Indonesia.

Pada penelitian sejenis teori yang sering saya jumpai adalah negosiasi yang

dilakukan orang keturunan cina tentang kecinaan mereka, bagaimana

16 Dalam buku tersebut Ang banyak berbicara mengenai teori identitas

dari Homi Bhabha dan mengkritik praktik asimilasi yang banyak digunakan

untuk menghadapi perbedaan budaya. Mengutip Zygmunt Bauman, Ang

menyatakan bahwa asimilasi tidak akan pernah benar-benar berhasil

karena asimilasi yang dipahami sebagai ―membuat menjadi sama‖ tidak

akan bisa terjadi. Subjek yang diasimilasi hanya akan menjadi subjek yang

tidak benar-benar nyata, bahkan dicontohkan di sini bahwa subjek

non-Barat yang paling non-Barat sekalipun tidak akan pernah benar-benar menjadi

Barat (Ang, 2005:9).

3. Penelitian Mengenai Orang Cina Indonesia Pasca Orde Baru

Identitas dan kondisi orang-orang keturunan Cina yang ada di

Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru menjadi suatu persoalan yang cukup

banyak dibicarakan. Di sini saya akan membahas beberapa di antaranya,

yaitu Setelah Air Mata Kering karya I. Wibowo (2010), Identitas Tionghoa

Pasca Soeharto tulisan Chang-Yau Hoon (2012), dan Identitas Hibrid Orang

Cina dari Darwin Darmawan (2014). Ketiga buku ini merupakan hasil

kajian yang membahas mengenai pengalaman orang Cina pasca Orde Baru,

sejalan dengan apa yang akan saya bahas. Selain itu pembahasan ini juga

membantu saya untuk menempatkan di mana posisi penelitian saya sendiri

17

Setelah Air Mata Kering adalah kumpulan tulisan yang

menggambarkan bagaimana kondisi orang Cina setelah runtuhnya Orde

Baru. Dalam buku ini dibahas mengenai geliat orang Cina di Indonesia

dalam menanggapi kebebasan yang diperoleh. Tulisan-tulisan ini tidak

lepas dari sejarah orang Cina di Indonesia yang berada di posisi tertindas

dan bagaimana perubahan mulai dirasakan dan diusahakan untuk terjadi.

Sebagai contoh adalah bagaimana mulai bermunculan usaha untuk

menunjukkan rasa nasionalisme orang Cina di Indonesia. Mulai munculnya

partai dan organisasi politik yang didirikan untuk mewadahi aspirasi

orang-orang keturunan Cina di Indonesia. Usaha lain seperti mulai menuliskan

sejarah atau biografi orang-orang Cina yang berperan selama masa

kemerdekaan Indonesia seperti Oey Tjoy Tat, seorang menteri negara pada

masa pemerintahan Soekarno. Buku ini juga membahas mengenai

bagaimana perkembangan dari agama Buddha dan Kong Hu Chu yang pada

masa Orde Baru sempat mengalami tekanan yang luar biasa.

Kedua buku berikutnya secara khusus membahas mengenai identitas

orang Cina di masa reformasi ini. Reformasi di sini menjadi suatu penanda

penting bagi orang Cina di Indonesia pada khususnya karena runtuhnya

rezim lama yang dianggap begitu represif bagi orang-orang Cina.

18 orang keturunan Cina di Indonesia mulai menunjukkan dirinya kembali

sebagai orang keturunan Cina. Hal ini terlihat dengan mulai dipelajarinya

kembali bahasa Mandarin, tumbuhnya organisasi baik organisasi

masyarakat maupun organisasi politik yang menunjukkan kecinaan mereka,

atau dapat dikatakan mulai ada usaha untuk melakukan pencinaan kembali

atau resinifikasi pada masyarakat keturunan Cina yang menjadi subjek

penelitian Hoon.

Sedangkan pada Darwin Darmawan secara khusus membahas

mengenai bagaimana identitas hibrid dari orang Cina di Gereja GKI

Perniagaan, Jakarta. Penelitian ini merupakan suatu penelitian dalam area

kajian budaya dan kajian Pascakolonial dengan menggunakan teori dari

Homi Bhabha mengenai hibriditas dan ruang ketiga yang digunakan

sebagai strategi negosiasi identitas bagi orang keturunan Cina. Dalam buku

ini dikatakan bahwa Kekristenan menjadi suatu identitas atau ruang ketiga

yang menegosiasikan aspek kecinaan dan keindonesiaan yang selama ini

dianggap berada dalam posisi yang berlawanan. Di sini Darmawan sudah

mencoba membongkar berbagai wacana yang tertanam dalam pemikiran

kita mengenai kecinaan, seperti pandangan akan adanya eksklusifitas dari

19 Ketiga buku ini saya gunakan untuk memberi saya gambaran yang

cukup luas mengenai bagaimana kondisi orang keturunan Cina yang ada di

Indonesia pasca Orde Baru. Bidang apa saja yang mengalami perubahan dan

pembebasan, geliat apa saja dan di mana saja yang terjadi sejak kebebasan

itu diberikan dan diundang-undangkan. Undang-undang represif apa saja

yang dicabut dan digantikan dengan undang-undang yang lebih ramah

Cina.

Apa yang tidak saya temukan dari beberapa penelitian di atas adalah

bagaimana pengalaman keseharian orang keturunan Cina dalam menemui

diskriminasi dan rasisme dan bagaimana pengalaman itu dimaknai dan

direfleksikan kembali. Bagaimana sebenarnya keadaan orang-orang Cina

yang sehari-harinya membuka toko. Apakah pengeluaran Keppres tentang

penggantian penggunaan istilah Cina dengan Tionghoa4 akan memengaruhi

mereka, misalnya. Apakah undang-undang tersebut memperbaiki

perlakuan yang mereka dapatkan, atau memengaruhi pandangan mereka

akan diri mereka sendiri?

Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menempatkan diri untuk

melihat bagaimana orang keturunan Cina dalam keseharian mereka.

4 Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Surat

20 Apakah pergantian rezim yang terjadi dan wacana-wacana yang ada di

Indonesia ini juga memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka? Apakah

perubahan itu juga dirasakan dan terjadi pembentukan makna ulang akan

diri mereka sebagai orang keturunan Cina?

G.Kerangka Teoretis

Remembering Fanon is a process of intense discovery and disorientation. Remembering is never a quiet act of introspection or retrospection. It is a painful re-membering, a putting together of the dismembered past to make sense of the trauma of the present. It is such a memory of the history of race and racism, colonialism and the question of cultural identity, that Fanon reveals with greater profundity and poetry than any other writer.

(Mengingat Fanon adalah suatu proses yang sangat emosional akan pengungkapan diri dan keadaan kehilangan arah. Mengingat bukan hanya suatu tindakan melakukan instrospeksi maupun restropeksi. Ini adalah suatu tidakan yang menyakitkan untuk mengumpulkan dan menyusun kembali masa lalu yang terpecah untuk memahami trauma yang ada di saat ini. Mengingat Fanon adalah berbicara tentang memori sejarah mengenai ras dan rasisme, kolonialisme, dan pertanyaan akan suatu identitas kultural, suatu yang diungkapkan oleh Fanon dengan suatu cara yang lebih mendalam dan lebih puitis daripada yang pernah dituliskan oleh penulis lain.)

(Homi K. Bhabha5.)6

Bagi Fanon, ras dan rasisme bukanlah suatu konsep yang dipahami dengan

berbagai definisi yang ditemukan dalam buku. Ras dan rasisme bukanlah suatu

teori untuk dimengerti dan dipahami. Bagi Fanon, ras dan rasisme adalah

pengalaman yang dia cecap dan rasakan dalam kehidupan sehari-harinya sebagi

5 Kata pengantar untuk edisi 1986, Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition

(Bhabha, 1986: xxxv)

6 Semua terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dilakukan oleh saya sendiri kecuali

21 seorang Martinique yang tinggal di Prancis. Kehitamannya adalah konsep ras

yang dia pahami ketika dia akhirnya dihadapkan terus menerus dengan

Liyannya, para kulit putih. Atau mungkin lebih tepatnya dirinya yang adalah

―yang lain‖. Rasisme adalah apa yang dia alami, dan perlakuan yang dia terima

setiap harinya sebagai seorang berkulit hitam dalam dunia berkulit putih. Sesuatu

yang tidak melulu masuk akal, tetapi diterima seakan-akan itu kebenaran dan

direproduksi terus menerus.

―Lihat ada Negro! Mama, ada Negro! Mama, lihat ada Negro. Aku takut!‖

Takut! Takut! Sekarang mereka mulai takut kepadaku. Aku ingin bunuh diri karena tertawa, namun tawa sama sekali bukan masalahnya. Aku

tidak tahan lagi karena aku tahu ada legenda, kisah, dan sejarah… Aku

bertanggung jawab, tidak hanya pada raga ini, namun juga pada ras, dan

leluhurku.‖7

Rasisme bagi Fanon di sini menjadi suatu pengalaman yang berulang kali

menegaskan kehitamannya. Suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya dari

dirinya dan juga selalu terkait dengan seluruh ras dan leluhurnya. Suatu keadaan,

jika tidak mau dibilang beban, yang tidak mengada begitu saja tetapi juga

membawa serta kisah-kisahnya, legenda, dan sejarah, baik yang terjadi dalam

kenyataan yang dialaminya setiap harinya, maupun yang terjadi pada tataran

bahasa dan wacana yang tidak terlihat namun bertumbuh di dalam pikiran.

7 Frantz Fanon, 2016, Black Skin, White Masks Kolonialisme, Rasisme, dan Psikologi Kulit Hitam

22 1. Ras dan Rasisme

Kata ras atau ‗race‘ sendiri, pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris

pada tahun 1508 dalam puisi William Dunbar. Pada awalnya kata ini

menunjukkan suatu kata yang didenotasikan dengan kelas manusia atau

benda. Baru pada abad akhir abad ke 18, kata ras bermakna menjadi suatu

kategori yang membedakan manusia dalam karakteristik fisik berdasarkan

keturunan/etnik/suku (Ashcroft, Griffiths et al., 1998: 199). Dalam dunia

imperialisme dan kolonialisme, ras ini digunakan sebagai suatu kategori untuk

menegaskan hierarki yang didasari pada segi fisik untuk melegitimasikan

penjajahan atau penguasaan dari ras yang dianggap lebih unggul (kulit putih)

terhadap ras yang dianggap inferior (kulit berwarna).

Konsep perbedaan berdasarkan fisik atau ideologi-ideologi mengenai

perbedaan ras ini kemudian semakin tumbuh dan dilegitimasi dengan

dimasukkannya ideologi-ideologi ini dalam wacana sains. Dalam segi sains ini

ciri-ciri fisik atau biologis kemudian dikaitkan dengan ciri-ciri psikologis atau

intelektual. Hal ini juga dijelaskan Ania Loomba dengan mengacu pada buku

John Burke, The Wild Man‘s Pedigree (Loomba, 2003: 151). Di situ Loomba

mencontohkan adanya kategorisasi manusia seperti manusia liar dengan ciri

berkaki empat, bisu, dan berambut lebat; orang Amerika adalah orang dengan

23 oleh adat; orang Asia adalah orang dengan kulit kehitaman, mata hitam, keras,

angkuh, tamak, dan diatur oleh pikiran (governed by opinion). Di situ

ditunjukkan juga bahwa orang Eropa yang memiliki ciri psikologis yang

unggul seperti optimis, lembut, cerdas, cerdik, dan diatur oleh hukum

(Loomba, 2003: 115).

Wacana semacam inilah yang kemudian dibawa dan disebarkan dalam

dunia kolonialisme untuk membenarkan penguasaan dari orang-orang Eropa

atas orang dari ras lainnya. Bahkan di sini orang Eropa berpendapat bahwa

orang-orang dari suku atau ras lain itu merupakan ras yang lebih primitif

sehingga perlu untuk diperadabkan atau dibimbing menjadi ‗orang dewasa‘.

Pemisahan berdasarkan ras ini jugalah yang digunakan oleh pihak

Belanda dalam melanggengkan dominasi dan kekuasaannya di Hindia

Belanda. Belanda kala itu menerapkan sistem politik apartheid. Mereka

membagi sistem masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga golongan:

masyarakat Eropa, masyarakat timur asing (vreemde oosterlingen), yang

termasuk di dalamnya orang Cina, India, dan Arab, dan yang ketiga adalah

golongan pribumi. Onghokham dalam bukunya Anti Cina, Kapitalisme Cina,

dan Gerakan Cina. Sejarah Etnis Cina di Indonesia menjelaskan lebih lanjut

bahwa dalam golongan pribumi sendiri masih dibagi-bagi berdasarkan

24 Pembagian ini dapat kita lihat di Jakarta saat ini di mana bisa kita temukan

Kampung Ambon, Kampung Melayu, Pecinan, dan lain sebagainya

(Onghokham, 2008: 4).

Jika kita menilik lebih jauh dari pembagian yang dilakukan oleh sistem

kolonial ini, tidaklah murni pembagian berdasarkan ras atau ciri fisik. Kembali

pada kategorisasi yang dimunculkan oleh Linnaeus dalam Ania Loomba

(Loomba, 2003: 115), sains Barat hanya membagi ras menjadi lima kategori

yaitu manusia liar, Amerika (penduduk asli Amerika), Eropa, Asiatik, dan

Afrika, sehingga Cina, Melayu, Arab, dan India, merupakan satu rumpun ras

Asiatik. Pembagian yang pada akhirnya merupakan suatu konstruksi dan

pemisahan yang dilakukan kolonial demi kemudahan dan keuntungan

mereka. Pembagian yang menegaskan stereotipe-stereotipe untuk memastikan

masing-masing kelompok berada pada tempatnya masing-masing dan tidak

bersatu untuk melawan kolonialisme.

Pembatasan dan pembedaan secara rasial ini juga diikuti dengan

pembatasan cara berpakaian, seperti orang Cina yang tidak boleh berpakaian

dengan cara orang Eropa ataupun penduduk pribumi. Hal ini didasari oleh

kecurigaan Belanda yang berlebihan akan keberadaan orang Cina di Hindia

Belanda kala itu (Onghokham, 2008: 171). Sampai pada tahun 1910, lelaki

25 Cina. Saat ada seorang Cina yang ingin memotong kucirnya dan ingin

berpakaian secara Eropa, orang tersebut harus membuat petisi dan meminta

izin kepada Gubernur Jenderal (Onghokham, 2008: 4). Pemisahan berdasarkan

ras yang juga dilakukan oleh Belanda adalah dengan mengeluarkan peraturan

untuk membatasi tempat tinggal atau pemukiman orang-orang Cina. Seperti di

Batavia, mereka tinggal di satu kawasan, yaitu Glodok. Jika mereka ingin

berpergian atau keluar dari kampung tersebut, mereka harus memiliki pas

jalan atau izin untuk melintas.

Peraturan atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak

Belanda ini, terutama kepada orang-orang Cina adalah karena meletusnya

perang atau pemberontakan yang dikenal dengan periode perang ―Wolanda

-Cina‖, perang yang terjadi antara VOC dan orang-orang Cina dengan

dukungan dari penguasa-penguasa lokal dan kerajaan Mataram (Lombard,

1996b; Onghokham, 2008; Daradjadi, 2013). Pemberontakan ini sendiri dipicu

oleh VOC yang melakukan pembantaian besar-besaran pada orang Cina di

Batavia pada 9 dan 10 Oktober 1740 (Lombard, 1996b; Daradjadi, 2013).

Pembantaian orang-orang Cina atau yang dikenal dengan de Chineezen

Grootemoord ini memakan korban sampai 10.000 orang Cina di Batavia.

26 genap lima juta jiwa8. Pembantaian yang juga ditandai oleh Onghokham

sebagai kerusuhan anticina pertama dalam sejarah nusantara (Onghokham,

2008: 114). Di satu sisi, keberadaan perang ini dapat menandai adanya

kerjasama atau persatuan antara orang-orang Cina dengan orang-orang lokal,

dalam kasus ini adalah orang-orang Jawa atau kerajaan Mataram. Tetapi di sisi

lain, pembantaian yang dilakukan oleh VOC ini juga mengawali keterpisahan

antara orang keturunan Cina dan pribumi dengan politik apartheid yang

dilakukan Belanda kemudian.

Perbedaan yang tidak hanya sekadar berdasarkan perbedaan secara fisik

atau secara budaya saja. Pembedaan yang kemudian terjadi adalah pembedaan

yang menimbulkan adanya hierarki dalam relasi di masyarakat. Salah satu

penandanya adalah adanya perbedaan hak dan perlakuan dalam hukum

kolonial antara orang Cina dan orang Pribumi. Seperti adanya hak yang

diberikan kepada orang-orang Cina untuk mengelola beberapa sektor

perekonomian yang strategis seperti mengelola rumah gadai dan perdagangan

candu. Adanya ketimpangan hukum dan berbagai kebijakan kolonial ini yang

membuat dinamika masyarakat menjadi tertahan dan menyebabkan adanya

minoritas (Onghokham, 2005: 82).

8 Iwan Santosa dalam Catatan Editor: Perang Terbesar Melawan VOC, Modal Sosial Membangun

27 Dalam perjalanannya kemudian, orang-orang keturunan Cina juga tidak

mengalami keadaan yang lebih baik, bahkan bisa dibilang lebih buruk

dibandingkan pada era kolonial. Orang-orang keturunan Cina ini ditempatkan

pada posisi yang dilematis oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh

pihak-pihak yang berkuasa dan merasa memiliki hak atas orang-orang keturunan

Cina ini. Seperti adanya kebijakan dari pihak Cina yang menyatakan bahwa

semua orang keturunan Cina adalah warga negara Cina. Keadaan tersebut

memposisikan orang keturunan Cina memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini

berbuntut adanya kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia

dan pandangan akan orang Cina sebagai entitas yang asing terus menerus.

Bahkan jika makhluk asing ini sudah tinggal dan menetap di tempat itu selama

lebih dari tiga generasi. Masih banyak ejekan-ejekan yang menyuruh

orang-orang keturunan Cina ini untuk pulang ke negaranya. Negara yang mana?

Ditempatkan sebagai liyan terus menerus ini membuat tidak adanya

ikatan atau perasaan sebagai satu pihak antara orang keturunan Cina dengan

orang-orang pribumi di sekitarnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang

membuat orang-orang keturunan Cina mudah menjadi korban ketika ada

kerusuhan atau ketika situasi politik memanas. Dapat kita lihat sejarahnya,

sejak tahun 1740, lalu tahun 1965 di mana orang keturunan Cina dikaitkan

28 yang terjadi tidak pandang bulu. Lalu kerusuhan pada tahun 1981 di Solo yang

merembet ke beberapa tempat, dan yang terakhir adalah rangkaian kerusuhan

di tahun 1997-1998.

Beberapa dari kejadian tersebut pada mulanya tidak ada korelasinya

dengan orang keturunan Cina. Salah satunya adalah kerusuhan di Situbondo

yang terjadi pada 10 Oktober 1996 di mana pada awalnya terjadi penistaan

agama oleh seorang anak pesantren yang disidangkan dan menimbulkan

kemarahan massa (Purdey, 2006: 40-42). Kemarahan tersebut berlanjut

dengan pengerusakan yang menyerang rumah-rumah orang keturunan Cina.

Ada yang juga disebabkan oleh perselisihan antara orang keturunan Cina

dengan tetangga atau pekerjanya dan hal itu berakibat pada kerusuhan yang

melanda seluruh kota. Di sini saya melihat bahwa jika kamu bukan orang

keturunan Cina kamu boleh marah, atau menyatakan ketidaksenanganmu

kepada orang lain, tetapi hal itu tidak boleh dinyatakan jika kamu merupakan

seorang keturunan Cina. Sedikit salah langkah akibatnya bisa terjadi

pembakaran.

Pasca reformasi memang terjadi perubahan pada kondisi orang keturunan

Cina di Indoenesia. Pemerintahan dan keadaan menjadi lebih ramah.

Undang-undang yang mendiskriminasi orang Cina dicabut, banyak hal menjadi

29 dan butuh waktu, secara garis besar, saya sendiri merasakan adanya perbedaan

dalam perlakuan yang saya terima jika dibandingkan dengan saat saya masih

anak-anak dulu. Saya tidak perlu merasakan kesulitan yang Papah saya

rasakan ketika mengurus berbagai dokumen.

Dalam kondisi seperti inilah kehidupan kami jalani. Kehidupan yang

membawa sejarah panjang migrasi, pembantaian, dan diskriminasi. Kehidupan

yang juga membawa kekayaan, dan hak-hak istimewa sebagai warga negara

kelas atas. Kehidupan yang mulai bergeser menjadi kehidupan yang lebih baik

dan bahkan mulai dirayakan dengan meriah di setiap Imlek oleh hampir

semua orang Indonesia. Bahkan seorang keturunan Cina saat ini sudah bisa

bermimpi menjadi Presiden, sesuatu yang tidak mungkin terjadi 20 tahun

yang lalu.

Masyarakat luas pun mengalami kehidupan yang sama dari sisi yang

berbeda. Mereka memandang orang-orang keturunan Cina ini sebagai

makhluk asing yang entah bagaimana menjadi sukses dan kaya. Bahkan

mungkin menjadi orang paling kaya di lingkungannya. Seseorang yang

dianggap merampas sumber penghidupan yang seharusnya menjadi hak

mereka. Dan dari hal-hal tersebutlah rasisme yang saya alami ini terbentuk

30 2. Respon Psikologis

Mendefinisikan apa yang dituliskan Fanon dalam bukunya Black Skin,

White Masks bukanlah hal yang mudah saya lakukan. Pada awalnya saya

hanya melihat adanya kesamaan dari apa yang dituliskan Fanon dengan

pengalaman yang saya alami dan rasakan sebagai orang keturunan Cina.

Bagaimana pengalaman dipandang berbeda dari orang-orang di sekitar, diejek

mengenai sesuatu yang tidak bisa kita ubah begitu saja, warna kulit atau

bentuk mata. Bagaimana ketakutan dan usaha untuk berusaha menjadi sama

dengan orang-orang di sekitar, usaha yang pada akhirnya tetap gagal karena

penampilan yang memang tidak bisa diubah dengan mudah. Hal lain adalah

bagaimana pengalaman menjadi yang lain ini juga membentuk bagaimana

pandangan kami, saya dan Fanon, mengenai diri kami ini. Dalam tulisan ini

saya akan mengacu pada tulisan Fanon secara khusus yaitu Black Skin, White

Masks. Tulisan ini yang secara khusus berbicara mengenai psikologi dari

rasisme dan dominasi kolonial dengan didukung beberapa tulisan sekunder

lainnya.

Pengalaman kehitaman Fanon terjadi ketika dia hidup sebagai orang kulit

hitam yang berada di Perancis. Dia sebagai tentara yang membela Prancis

dalam peperangan, dia yang merupakan seorang Pskiater, dengan pendidikan

31 adanya perlakuan yang berbeda karena warna kulitnya. Perbedaan yang tidak

setara karena ada relasi kuasa di situ di mana Putih tetap menjadi standar dari

dirinya yang Hitam. Fanon selalu dilihat dari kehitamannya. Hitam sebagai

liyan, putih sebagai standar.

Menjadi kulit hitam di antara kulit hitam dan hitam di antara putih,

adalah suatu pengalaman yang berbeda. Tubuhnya menjadi sangat hadir dan

sangat disadari. Yang dilihat dan yang dipikirkan orang kulit putih itu yang

berlaku sampai orang kulit hitam juga dipaksa melihat dengan mata kulit

putih.

Pada orang kulit hitam sendiri, mereka memandang diri mereka sendiri

sebagaimana orang kulit putih memandang mereka. Hal ini menimbulkan

adanya persepsi dalam diri kulit hitam bahwa dirinya merupakan seorang

yang masih terbelakang, bahwa dirinya itu memang budak, dan berbeda

dengan orang-orang kulit putih. Sedangkan kulit putih sendiri diposisikan

sebagai standar yang harus dicapai. Hal ini menyebabkan adanya

kecenderungan untuk melakukan proses ―memutihkan‖ diri atau

―menghindari kehitaman‖ (Gordon, 2015: 40).

Proses untuk menjadi putih ini dilakukan dengan berbagai cara. Orang

kulit hitam akan berusaha melakukan hal-hal yang dilakukan kulit putih agar

32 pakaian yang dipakai kulit putih, mereka akan berbicara dengan bahasa yang

digunakan orang kulit putih.

―Waiterrr? Bwing me a dwink of beerrr!‖ (Fanon, 1952: 5). Fanon

menunjukkan bagaimana orang kulit hitam berusaha menghancurkan

stereotipe pada dirinya yang dipandang tidak bisa mengucapkan huruf ‗r‘

dengan baik dengan menonjolkan caranya mengucapkan walaupun pada

akhirnya tidak juga diucapkan dengan benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa

ada pandangan psikologis yang dipercayai bahwa dunia ini akan terbuka

ketika batasan-batasan disingkirkan. (Fanon, 1952: 5)

Proses atau usaha yang dilakukan untuk memutihkan diri ini juga

dilakukan dengan mencari pasangan dari orang kulit putih atau menghasrati

orang kulit putih. Hal ini dicontohkan Fanon dari sebuah novel I Am a

Martinician Woman, yang ditulis oleh Mayotte Capecia (Fanon, 1952: 25).

Dalam buku itu, sebagaimana yang dijelaskan Fanon, menceritakan tentang

seorang wanita kulit hitam yang ingin menjadi putih. Dia mencintai orang

kulit putih tanpa syarat. Lelaki itu adalah pangerannya. Dia tidak

menginginkan atau meminta sesuatu apapun. Wanita ini hanya menginginkan

sedikit warna putih dalam hidupnya (Fanon, 1952: 25).

Bagi Fanon, wanita dalam kisah tersebut mencintai lelaki kulit putih

33 Capecia sebagaimana yang diimajinasikan dalam tulisannya di sini

mengungkapkan bahwa sebagai wanita kulit berwarna dia menginginkan

tidak hanya warna putih melainkan juga adanya hasrat untuk diinginkan.

Ketika wanita tersebut menyadari bahwa menjadi putih adalah hal yang dia

inginkan, maka diinginkan oleh seorang kulit putih menjadi hal yang paling

diinginkan (Gordon, 2015).

Ada dua tipe wanita yang diceritakan Fanon dalam pembahasannya

mengenai wanita kulit berwarna dengan pria kulit putih. Wanita kulit hitam

dan wanita campuran atau mulatresee. Wanita kulit hitam hanya memiliki

satu kemungkinan, menjadi putih. Sedangkan yang kedua tidak hanya

menginginkan menjadi kulit putih tetapi juga menghindari agar dirinya tidak

lagi terperosok menjadi hitam (Gordon, 2015: 40).

Setiap usaha yang dilakukan orang kulit hitam itu dilakukan untuk

membuat dirinya menjadi putih. Hingga suatu saat dia merasa dirinya adalah

seorang kulit putih sampai dia bertemu dengan masyarakat atau liyan kulit

putih yang menjadi cermin dari dirinya. Pertemuannya dengan liyan ini akan

membuatnya terpaksa untuk menyadari bahwa dirinya tetap kulit hitam. ―Ini

dokter yang kulit hitam, dia adalah seorang profesor kulit hitam.‖ Atau

dengan kata lain, walaupun berkulit hitam dia merupakan seorang dokter, ia

34 juga mengalami adanya pembedaan yang diterimanya karena posisinya dan

pendidikannya di antara teman-temannya yang berkulit putih. Dia menjadi

sama dengan kulit putih karena dia dianggap berbeda dengan orang-orang

kulit hitam lainnya. ―I am slave not to the ―idea‖ others have to me, but my

appearance (Fanon, 1952: 95). Apapun yang orang kulit hitam lakukan,

penampilannya itu akan selalu menjadi penanda dirinya, dan hal itu yang

menentukan bagaimana dirinya dipandang dan diperlakukan oleh orang lain.

Usaha dan kegagalan terus-menerus inilah yang menjadi pengalaman

keseharian orang kulit hitam. Lingkaran yang membentuk identitas dan

bagaimana seorang kulit hitam memandang dirinya. Sesuatu yang membentuk

identitas kulit hitamnya. Identitas yang tidak pernah menjadi suatu produk

yang jadi atau selesai, identitas selalu merupakan proses problematik akan

akses terhadap suatu imaji akan keutuhan (Bhabha, 1986: xxx).

3. Nativisme, Négritude, dan Resinifikasi

Dalam suatu komunitas atau negara yang pernah mengalami kolonisasi,

seringkali ditemukan adanya kecenderungan munculnya nativisme. Nativisme

sendiri adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya keinginan atau gerakan

untuk menemukan atau memunculkan kembali kebudayaan asli atau

kebudayaan sebelum kolonialisme terjadi (Ashcroft, Griffiths et al., 1998: 159).

35 yang ada sebelum kolonialisme terjadi, dan bahwa budaya yang ―asli‖ tersebut

bisa diraih kembali. Hal ini dimunculkan untuk mengatasi atau melampaui

kolonialisme yang seringkali mendiskriminasikan atau merendahkan

orang-orang yang dikoloni, sebagai contohnya yang terjadi pada orang-orang-orang-orang kulit

hitam.

Salah satu gerakan yang muncul untuk melawan kolonialisme yang terjadi

pada orang kulit hitam adalah gerakan yang dikenal dengan Négritude.

Gerakan ini pada awalnya dimunculkan oleh para intelektual Afrika dan

Caribia yang berada di Paris seperti Leopold Sedar Senghor dan Aime Césaire

pada sekitar era perang dunia kedua (Ashcroft, Griffiths et al., 1998: 161).

Négritude sendiri adalah suatu gerakan orang-orang kulit hitam yang muncul

melalui tulisannya yang membawa semangat untuk memperbaiki gambaran

orang kulit hitam dengan mengekspresikan atau mengafirmasi kehitaman

(Gordon, 2015: 53). Dalam gerakan ini muncul kecenderungan untuk

merayakan kehitaman yang selama ini berada dalam posisi inferior

dibandingkan dengan kulit putih.

Frantz Fanon sendiri mengenal gerakan ini dari saudara dan juga gurunya

Aime Césaire, ia mengadopsi gerakan ini ketika mendukung Aime Césaire

dalam pemilihan sebagai walikota Fort-de-France dari partai komunis

36 untuk merehabilitasi posisi orang-orang kulit hitam. Usaha yang dilakukan

dengan menggali kembali sejarah orang kulit hitam yang bercerita tentang

riwayat orang-oang kulit hitam yang terpelajar. Kisah-kisah yang

membuktikan bahwa orang kulit hitam bukanlah makhluk primitif atau

setengah manusia, ras kulit hitam yang sudah memiliki sejarah panjang sejak

dua ribu tahun yang lalu (Fanon, 2016: 101).

Pengakuan akan keberadaan yang diungkapkan dalam gerakan Négritude

ini pada akhirnya tidak membawa Fanon ke sampai pada posisi yang dia

inginkan. Keberadaannya sebagai orang kulit hitam tidak bisa terlepas dari

orang kulit putih, dan hanya menemukan kekosongan.

―Without a black past, without a black future, it was imposibble for me to

live my blackness. Not yet white, no longer completely black, I was damned. (Tanpa masa lalu hitam, tanpa masa depan hitam, mustahil bagiku untuk melalui kehitamanku. Belum putih, tidak lagi sepenuhnya

hitam, aku terkutuk.‖ (Fanon, 1952: 117)

Négritude, sebagai suatu gerakan, bisa menjadi gerakan yang ―rasis‖

karena mengafirmasi superioritas atas kulit putih, atau menjadi suatu gerakan

antirasis ketika menolak kekuasaan kulit putih dan antirasis terhadap kulit

hitam (Gordon, 2015: 52). Pandangan esensialis akan adanya suatu identitas

hitam juga menjadi dasar dari munculnya gerakan ini, walaupun dalam

retorika yang diajukan identitas kehitaman tersebut dibicarakan secara positif

37 Gerakan serupa juga cenderung muncul pada orang-orang Cina di

Indonesia, resinifikasi atau gerakan pencinaan kembali. Gerakan di mana

orang-orang Cina mulai memunculkan ciri identitas kecinaan atau

menceritakan kembali jasa-jasa orang keturunan Cina bagi negara Indonesia.

Seperti yang ditemukan dalam penelitian Hoon (2012) yang menemukan

bahwa orang-orang keturunan Cina pasca Orde Baru mulai kembali

mempelajari bahasa Cina, kembali berorientasi ke negara Cina sebagai pilihan

alternatif tempat tinggal atau pendidikan, membentuk organisasi

kemasyarakatan atau partai Tionghoa atau yang berbasis marga, serta

munculnya kembali media baik cetak maupun televisi yang berbahasa Cina

(Wibowo and (ed.), 2010).

Munculnya gerakan ini bisa dianggap sebagai reaksi dari terbebasnya

orang-orang keturunan Cina dari rezim Orde Baru yang sangat menekan dan

membatasi gerakan orang-orang Cina. Misalnya, Didi Kwartanda dalam

bukunya pengantarnya dalam buku Geger Pacinan menyatakan bahwa ada

penghilangan sejarah mengenai peran orang Cina dalam perang melawan

penjajah dalam materi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia

(Kwartanada, 2013: xiv).

Saya dalam penelitian ini akan mencoba memandang dan merefleksikan

38 apa saja yang dilakukan seorang keturunan Cina dalam prosesnya bernegosiasi

dalam menghadapi liyannya, atau dalam prosesnya menjadi liyan. Bagaimana

saya mencoba keluar dari kecinaan yang saya alami, bagaimana hal itu, tentu

saja gagal, karena penampilan yang tidak dapat saya lepaskan, bagaimana

kegagalan terus menerus itu membentuk pandangan saya akan diri dan

kecinaan saya. Kemudian, apakah saya dapat keluar dari lingkaran ini?

H.Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian autoetnografi yang akan melihat

bagaimana pengalaman sehari-hari saya dalam mengalami rasisme. Memilih

untuk menggunakan metode ini bukanlah suatu yang tanpa polemik. Ada

banyak kritik dan ketidaksetujuan dalam penggunaan metode ini untuk suatu

penelitian. Salah satunya adalah kritik yang diajukan oleh Sara Delamont

dalam tulisannya yang berjudul Arguments againts Auto-Ethnography9 yang

dengan cukup keras melakukan kritik terhadap metode penelitian

autoetnografi. Ia menggunakan kata yang keras yaitu ‗lazy‘, malas. Delamont

menyatakan bahwa pada dasarnya metode penelitian ini adalah suatu metode

9 Artikel dari Sara Delamont ini adalah tulisan yang pernah dipresentasikan pada European

Sociological Association conference; ‗Advance in Qualitative Research Practice‘ pada September 2006. Tulisan ini juga diterbitkan kembali di Qualiti (halaman 2-4), suatu terbitan mengenai penelitian kualitatif dari Cardiff University pada 4 Februari 2007. Artikel saya unduh pada Kamis, 12 Maret 2015 dari http://www.cardiff.ac.uk

39 penelitian yang malas, baik secara harafiah maupun secara intelektual

(Delamont, 2007: 2).

Lalu mengapa saya bersikeras untuk menggunakan metode ini? Carolyn

Ellis menjelaskan bahwa metode autoetnografi adalah suatu metode yang

secara sistematis melihat pada pengalaman pribadi dari penulis. Metode ini

berfokus pada sensasi fisik, pikiran, dan emosi dari penulis. Instrospeksi dan

mengingat kembali pengalaman emosional digunakan sebagai suatu metode

untuk memahami kembali pengalaman hidup yang sudah terjadi (Ellis, 2004:

xvii). Dalam penelitian ini saya ingin melihat bagaimana rasisme yang saya

alami memengaruhi diri saya secara psikologis dan bagaimana saya memaknai

hal tersebut. Metode autoetnografi ini akan memungkinkan melihat

pengalaman saya sendiri dan lebih memudahkan saya dalam menarasikan

pengalaman yang saya miliki. Pembahasan lebih menyeluruh mengenai

metode autoetnografi ini akan saya bahas pada Bab II.

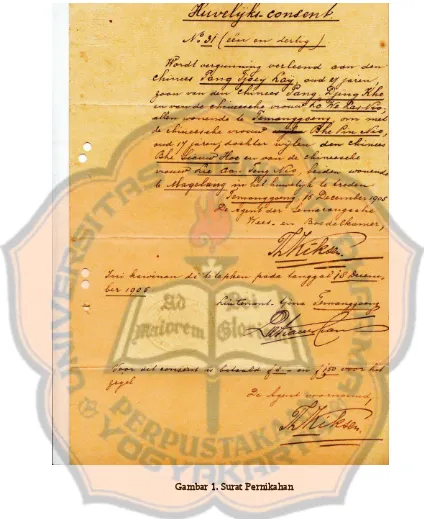

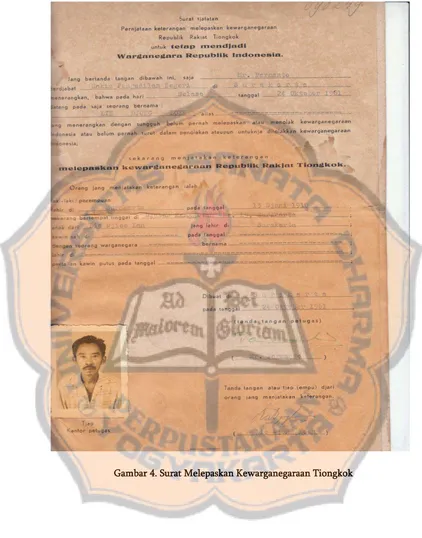

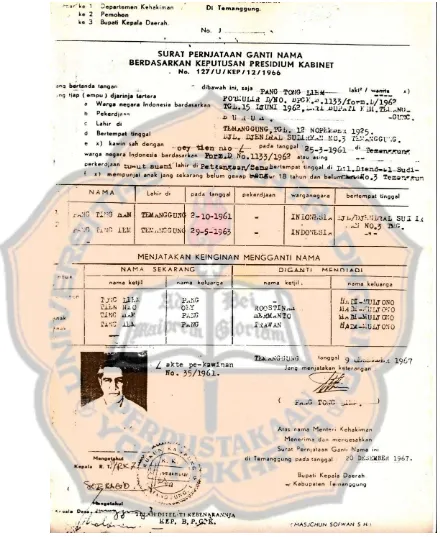

Selain mengingat kembali bagaimana pengalaman yang pernah saya

sendiri alami, saya akan menggunakan dokumentasi yang saya miliki seperti

catatan harian, dokumen-dokumen, dan foto-foto mengenai kehidupan saya

atau keluarga saya. Data pengalaman hidup ini juga akan saya perbandingkan

atau untuk memastikan pengalaman yang saya alami dengan mewawancara

40 kembali data wawancara kedua orangtua saya mengenai pengalaman hidup

mereka sebagai orang keturunan Cina yang pernah saya gunakan dalam skripsi

saya.

Selain untuk memvalidasi pengalaman sendiri, wawancara juga dilakukan

untuk mencari tahu bagaimana pandangan orang-orang mengenai orang

keturunan Cina di Indonesia baik dari persepsi orang Cina itu sendiri maupun

dari pandangan orang noncina. Wawancara yang terjadi ini tidak saya lakukan

secara formal dengan membuat daftar pertanyaan tertentu. Wawancara atau

percakapan-percakapan yang terjadi merupakan diskusi mengenai kecinaan

yang mereka pahami. Seperti bagaimana pandangan kami tentang orang Cina,

atau bagaimana pengalaman kami terkait dengan kecinaan, misalnya

pengalaman rasisme yang dialami atau pengalaman berteman dengan orang

keturunan Cina, wacana atau stereotipe mengenai orang Cina yang tersebar di

masyarakat. Sumber data lain selain data pengalaman dan data wawancara

adalah data pustaka seperti mengenai sejarah dan kebijakan pemerintah

mengenai warga keturunan Cina yang ada di Indonesia.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa orang Cina di Indonesia bukanlah

suatu kelompok yang homogen. Perbedaan lokasi dan status ekonomi

merupakan suatu faktor yang akan memengaruhi bagaimana pengalaman dan

41

Tionghoa di Indonesia10 menemukan dalam penelitiannya bahwa di level kelas

sosial yang tinggi, orang-orang Cina tidak mengalami permasalahan rasisme.

Mereka bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang pribumi. Dari

pernyataan ini dan mengacu pada pernyataan Ien Ang mengenai kelas orang

Cina yang bergulat dalam masyarakat adalah orang keturunan Cina dari kelas

menengah bawah, saya kemudian mengevaluasi posisi di mana saya berdiri

secara kelas.

Kesadaran akan kelas dalam suatu penelitian etnografi ini juga dilakukan

oleh Paul Willis, dalam imajinasi etnografis.11 Dalam penelitian etnografi yang

dilakukan oleh Willis, basis material menjadi salah satu dasar di mana

pengalaman sehari-hari terjadi. Kelas ini akan menentukan bagaimana

lingkungan sosial seseorang, bagaimana dia berelasi dengan lingkungannya,

pendidikan seperti apa yang akan didapatkannya, dan bagaimana hal itu

dimaknai dalam konteks kelasnya.

Dari sini saya berpendapat bahwa memastikan posisi kelas adalah hal yang

penting untuk memberikan konteks pada pengalaman rasisme akan

dibicarakan. Saya melihat posisi kelas saya dari gaya hidup yang saya jalani

dan dari pendidikan saya sebagai mahasiswa pascasarjana yang menjadikan

saya berada di posisi kelas menengah. Walaupun hal ini juga bisa

10 (Tan, 2008), hlm. 172

42 dipertanyakan kembali dengan standar seperti apa saya menempatkan diri

saya. Posisi ini menentukan pendidikan yang saya dapatkan, tempat tinggal,

dan lingkungan pergaulan. Sesuatu yang pastinya akan sangat berbeda jika

misalnya saya berasal dari kelas atas atau kelas bawah.

Lebih lanjut pemahaman akan kelas dan bagaimana hal itu dimaknai akan

membawa saya pada penarikan kesimpulan lebih lanjut dengan melihat

bagaimana pengalaman yang saya alami itu dipengaruhi dan memengaruhi

lingkungan yang lebih luas. Ada hubungan saling memengaruhi antara suatu

struktur sosial dan identitas atau pembentukan budaya dalam diri seseorang.

Struktur sosial ini tidak hanya terletak di luar diri, melainkan juga ada di

dalam diri. Struktur inilah yang terkait erat dengan ideologi, ideologi yang

hadir karena diadopsi, dipertarungkan, dijelaskan, serta ideologi yang ditolak

(Willis, 2000: xvi). Metode analisis data ini akan membantu saya memahami

bagaimana suatu budaya atau ideologi yang ada di dalam masyarakat itu diolah

di dalam diri, baik itu diterima maupun ditolak. Dalam penelitian ini ideologi

yang akan dilihat adalah mengenai keturunan Cina yang ada di Indonesia,

seperti apakah ideologi yang terbentuk di dalam masyarakat dan bagaimana

43 I. Skema Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab secara keseluruhan:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang

penelitian ini, rumusan masalah, kajian pustaka, kajian teori yang digunakan,

dan metode yang digunakan secara singkat.

Bab II akan membahas mengenai metode autoetnografi secara lebih

mendalam. Bagaimana perkembangan dan posisi metode tersebut dalam

penelitian ilmu sosial secara umum dan bagaimana metode tersebut bisa

digunakan dalam penelitian kajian budaya.

Bab III akan berbicara mengenai bagaimana pengalaman saya sebagai

seorang keturunan Cina dengan metode autoetnografi yang sudah dibahas

sebelumnya.

Bab IV merupakan kesimpulan dan refleksi dari proses yang sudah