98

TRANSFORMASI BAHASA FORMAL KE DALAM BAHASA ADAT

MENGGUNAKAN MAKNA BUDAYA

(STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN – CIPTAGELAR DAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN)

Andri Hernandi i)

ABSTRACT

The shared thinking pattern between the information provider and the information recipient is the key to the success of their communication. Therefore, both the information provider and recipient have to use the same language, or the language that has been converted into the recipient’s language. In the case of the communication between the Cipta Gelar community and the Halimun Mountain Park’s Officers (the information provider), the officers have to convert their formal language into the language of Cipta Gelar community’s local language. Without such an effort, a conflict of interest between the two parties may arise as to who deserves to have the authority to manage the forestry and other potential natural resources of Halimun and Salak Mountain range.

Overall, whoever has the authority to manage the range of the two mountains, the problem will be about the effectiveness of communication, which is mainly caused by the language difference – not by the management authority itself. The communication problem between the Halimun Mountain Park’s Officers and the Cipta Gelar community is because of the fact that the officers use the formal language whose basis is the positive laws while the Cipta Gelar local community uses the language whose basis is the karma laws, which have some bearing on spiritual culture and mysticism. In order that the Cipta Gelar local community understands the language of the Halimun National Mount Park officers, the park management party uses the language into which the cultural meanings of the Cipta Gelar local people are integrated.

In conclusion, to understand a local language of a local people, one has to understand the local people’s spiritual culture, which is sometimes irrational and tends to encompass the rational religious intuition zone, has to be taken into account.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Masyarakat adat di wilayah kasepuhan Cipta Gelar dilingkupi oleh Gunung Halimun dan Gunung Salak dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Kab. Sukabumi dan memiliki karakteristik sebagai masyarakat

adat dengan tradisi adat Sunda. Berdasarkan keterangan dari pihak Taman Nasional Gunung Halimun, bahwasannya pada masyarakat adat kasepuhan Cipta Gelar ini diduga ada indikasi terjadinya perambahan hutan yang dapat mengakibatkan terputusnya ekosistem kawasannya tersebut. Oleh karena itu, seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pihak taman nasional dan masyarakat adat.

Konflik kepentingan antara pihak taman nasional dan masyarakat adat dalam wilayah kehutanan menjadi salah satu isu yang paling menarik untuk dibahas. Pada dasarnya isu konflik kepentingan ini bermula dari tidak adanya kesepakatan dan kesepahaman dalam menafsirkan tanggung jawab untuk mengelola hutan tersebut sebagai sumber daya

alam yang sangat potensial. Pihak taman nasional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya kehutanan yang diselenggarakan secara terpadu dengan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah agar dipertahankan keberadaannya sebagai hutan. Kemudian masyarakat adat juga mempunyai ikatan religius dengan hutan sebagai sumber

kehidupan dan penghidupan masyarakatnya yang senantiasa pengelolaannya dilakukan secara adat istiadat berdasarkan tatanan/norma yang terkadung di dalam hukum adat. Secara substansi bahwasannya masing-masing kewenangan baik itu pihak taman nasional maupun masyarakat adat tidaklah bersifat negatif, namun permasalahan utamanya adalah “bahasa” yang berbeda.

Pihak taman nasional umumnya menggunakan bahasa dalam format formal pendidikan, sedangkan masyarakat adat lebih kepada bahasa intuisi (perasaan). Hal ini menjadi karakteristik dari masyarakat adat. Format formal lebih mengarah pelaksanaannya kepada hukum positif, tetapi masyarakat adat lebih kepada hukum atas dirinya sendiri atau dikenal dengan karma (kuwalat?) dan darmanya, seperti pepatah “melak cabe buah cabe, melak hade buahna hade, melak goreng buahna goreng, numutkeun karma jeung darmana sacara kaula Gusti, artinya siapa yang menanam maka ia yang akan memetik hasilnya yang sudah menjadi hukumnya Tuhan (kodrat?)”. Selain itu pula, pola kehidupan masyarakat adat kasepuhan Cipta Gelar sangat dipengaruhi oleh adanya ”wangsit” yang diterima oleh kasepuhan yaitu Abah Anom. “Wangsit” tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, masyarakat adat kasepuhan Cipta Gelar lebih kental dengan unsur-unsur spiritualitas dan kental juga dengan unsur kebatinan. Lalu bagaimana menyikapi perbedaan bahasa ini? Dalam tulisan ini, penulis 1) Departemen Teknik Geodesi FTSL - ITB

100 mencoba untuk menguraikan bentuk

komunikasi bahasa adat dengan menguraikan beberapa makna budaya yang terkandung dalam masyarakat adat khususnya masyarakat kasepuhan-ciptagelar.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan paparan mengenai bentuk transformasi bahasa formal ke dalam bahasa adat melalui pendekatan yang mengartikan makna budaya dalam masyarakat kasepuhan Cipta Gelar dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan oleh Taman Nasional Gunung Halimun.

II. METODE

Dalam pemaparan tulisan ini lebih ditekankan pada metode

eksplanatori, jadi lebih menjelaskan dan memberikan informasi mengenai karakteristik masyarakat adat kasepuhan Cipta Gelar dalam memakanai budaya leluhur.

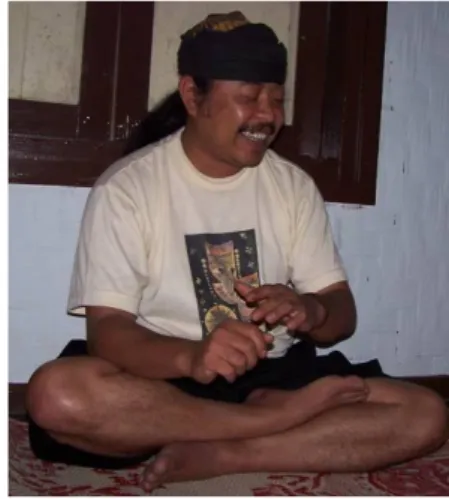

III. MAKNA BUDAYA DALAM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR Masyarakat adat kasepuhan Cipta Gelar merupakan masyarakat adat yang ada di lingkungan Taman Nasional Gunung Halimun. Kasepuhan adat cipta gelar dipimpin oleh pimpinan spiritual yang bernama Abah Anom. Abah Anom ini diberi kedudukan sebagai kepala kasepuhan berdasarkan wangsit yang diterima oleh ayahnya yaitu Abah Arjo.

Gambar 3.1. Abah Anom sebagai kepala kasepuhan masyarakat adat Masyarakat Adat Kasepuhan

masih bersiteguh terhadap tatanan adat terutama adat Sunda. Hal ini terlihat dari adanya upacara spritual pada waktu bercocok tanam padi dan panen yang diberi nama “mitemeyan”

yaitu upacara spiritual yang berisi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui simbolisasi Ibu Sri Pohaci. Ibu Sri Pohaci tersebut dilambangkan dengan seikat padi yang diberi baju kebaya kemudian

disimpan di tempat beras (pabeasan/padaringan/leuit) atau lumbung padi. Mereka percaya bahwa padi merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya sehingga mereka sama sekali tidak menjual padi tersebut kepada orang di luar dari wilayah kasepuhan. Ciri masyarakat seperti ini termasuk ke dalam jenis masyarakat yang subsisten, yaitu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

Selain itu pula, perayaan yang paling besar adalah acara seren tahun. Acara ini dilakukan setelah panen raya padi. Acara ini bertujuan untuk memberikan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat kasepuhan sehingga acara ini dapat juga dijadikan acara hiburan dan ajang sosialisasi bagi lingkungan masyarakat kasepuhan.

Namun, masyarakat kasepuhan ini setelah dikonfirmasi tentang hal tatanan tahun (perhitungan tahun) tidak mengambil dari tatanan tahun adat Sunda, tetapi mengacu pada tatanan tahun Hijriyah. Akan tetapi, menurut tradisi masyarakat Sunda buhun (kuno), tantanan tahun yang diambil seharusnya mengacu pada tatanan tahun Saka, yang sekarang ini telah mencapai 1939 tahun. Adapun tahun Hijriyah baru mencapai 1427 tahun, dan untuk tahun Syaka (Hindu) telah mencapai 1929 tahun.

Tahun Saka memiliki komponen-komponen unik yang membedakannya dengan perhitungan tahun lainnya seperti Masehi, Hijrah,

Syaka, Imlek. Komponen Tahun Saka meliputi Candra Sangkala, panca wara (pasaran), sapta wara (hari), paringkelan, padewan, padangon, wuku, bulan, warsa (tahun), windu (abah anom mengatakannya Buku), daur (empat windu). Tahun saka ini dipadukan dengan Pranata Mangsa, yaitu tatanan perhitungan waktu yang sering digunakan di bidang pertanian khususnya untuk menentukan musim tanam, membangun rumah, dan sebagainya. Pranata Mangsa tidak mengutamakan umur (usianya tidak terhitung) sebagaimana tatanan tahun lainnya, namun pranata mangsa ini diyakini telah dipakai sejak dahulu. Adapun Pranata Mangsa terbagi atas Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kawolu, Kasanga, Kasadasa, Dhesta, dan Sada. Perhitungan tahun Saka dan Pranata Mangsa ini telah diyakini sebagai perhitungan waktu yang digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang berguna untuk menentukan pedoman dalam menyesuaikan dengan kondisi dan gejala alam seperti menentukan musim untuk pertanian, membangun rumah, dan aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk memenuhi kehidupan dan penghidupannya (Kartawinata, 1985)

Umumnya masyarakat adat baik itu masyarakat adat kasepuhan sangat kental dengan unsur-unsur spiritual dan kebatinan. Hal ini terlihat bahwa dalam masyarakat kasepuhan sangat patuh dan percaya akan adanya Uga Wangsit Siliwangi. Uga Wangsit Siliwangi ini ada yang pernah menulisnya pada tahun 1901 dan pernah dilteliti oleh Balai Kajian Sejarah dan Tradisi (dulu dinamakan

102 Balai Jarahnitra = sejarah dan

nilai-nilai tradisi) Departemen Kebudayan dan Pariwisata wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung yang menyatakan bahwa uga ini sebagai dasar ramalan pada waktu Prabu Siliwangi ”tilem” (moksa) yang diakui dilakukan di lingkungan Jawa Barat seperi halnya banyak juga yang mengakui ramalan-ramalan Jayabaya mengenai notonegoro.

Apabila mendalami mengenai uga tersebut, diduga terdapat kaitan antara kedudukan posisi tinggal masyarakat kasepuhan tersebut. Dalam uga dikatakan bahwa ”.... Engke Jaga, mun tengah peuting, di gunung Halimun, kadenge sora tutunggulan, tah eta tandana saturanan dia (balad pajajaran) disambat kunu deuk kawin di lebak cawene. Ulah sina talangke, sabab talaga beulah. Jig geura narindak, tapi ulah ngalieuk ka tukang...” (Nanti di masa mendatang, kalau tengah malam di gunung Halimun terdengar suara lesung berbunyi, itu tandanya seturunan dia (balad pajajaran) di

panggil oleh yang akan menikah di lebak cawene / lebak perawan. Jangan ceroboh, sebab telaga pecah. Harus bertindak, tetapi jangan menoleh kebelakang). Hal ini terlihat bahwa posisi tinggal masyarakat kasepuhan terdapat di lingkungan Gunung Halimum. Jadi, pantas apabila mereka sangat percaya sekali kepada Uga Wangsit Siliwangi sebagai misi yang diberikan dari para leluhur sunda dalam hal ini Pajajaran. Selain itu, bentuk rumah masyarakat diduga kasepuhan sangat kental dari pengaruh wangsit, yaitu terdapat wangsit yang berbunyi : ”.... Nya budak angon, imahna di birit leuwi, pantona batu satangtung, nu dihateupan ku handeuleum di tihangan ku hanjauang.... ” (Anak gembala yang rumahnya di pinggir kali, pintunya setinggi badan, menggunakan atap dari pepohonan yaitu handeuleum dan tiangnya dari pohon hanjuang). Oleh karena itu, daerah pusat pusat kegiatan, lokasinya mencari yang lebih dekat dengan sungai.

Gambar 3.2.Bentuk Lumbung Padi dengan atap terbuat dari tumbuh-tumbuhan (hateup) yang mempunyai keterkaitan dengan uga.

Pemahaman mengenai Uga Wangsit Siliwangi menurut beberapa

pakar budaya harus mengacu kepada sastra pujangga. Artinya makna dari Uga Wangsit Siliwangi ini tidak diartikan secara harfiah, namun harus melalui pendalaman budaya spiritual yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada. Budaya spiritual ini merupakan ”kunci” untuk membuka makna dalam sastra pujangga. Seperti halnya mengenai kata lebak

cawene artinya bukan daratan perawan atau hutan belantara, tetapi suatu wilayah yang dihuni oleh suatu komunitas yang belum terjamah oleh pengaruh luar, baik itu ideologi, tatanan, dan lain-lain,

sehingga masih memegang teguh pada adat istiadat para leluhurnya sebagai jati dirinya.

Seperti juga pada kata

Mundinglaya Dikusumah, munding

itu kerbau, laya itu tempat dan kusumah itu pejuang. Apakah mundinglaya dikusumah itu pejuang tempat kerbau? tentu bukan. Lalu tempat kerbau itu apa? kubangan. Apakah mundinglaya dikusumah itu pejuang kubangan? juga bukan. Lalu kubangan itu apa? kubangan itu campuran antara tanah dan air. Jadi makna secara spiritnya yaitu makna yang menggugah jiwa dan semangat dari makna sastra pujangga Mundilaya Dikusumah itu adalah pejuang tanah air. Oleh karena itu, penjabaran sastra pujangga harus berkaitan dengan budaya spritual.

Masyarakat kasepuhan melaksanakan wangsit diduga hanya secara fisik saja, tetapi tidak dimaknai secara spiritual. Hal ini terlihat pada pola perpindahan Abah Anom

berdasarkan wangsit yang bermula dari Sirna Rasa, kemudian Cipta Rasa, sampai pada Cipta Gelar. Justru apabila diartikan secara budaya spritual bukan berari pindah tempat, tetapi pindah pengertian mengenai rasa. Oleh karena itu, pola perpindahan tersebut sebenarnya dapat diterjemahkan seperti berikut: Apabila orang yang telah hilang rasa dan perasaan terhadap sesama hidup maka orang tersebut tidak akan dapat merasakan tentang perasaan antara sesama hidupnya. Seperti kalau orang tidak mempunyai rasa bahwa dia sebagai orang sunda, maka dia tidak akan menerima secara kodratnya bahwa dia sebagai orang sunda. Adapun kodrat itu merupakan suatu yang mutlak atas kekuasaan Tuhan yang telah diberikan kepada umat-Nya. Untuk itu, perlu diciptakan lagi rasa (Cipta Rasa) yang telah hilang tersebut sehingga orang akan bangga terhadap apa yang telah menjadi kodratnya sebagai orang sunda. Karena hal ini telah menjadi suatu yang mutlak harus diterima. Apabila orang telah menerima secara kodratnya maka perlihatkanlah (Cipta Gelar) bahwa orang tersebut sebagai orang sunda, karena hal ini yang akan menjadi ciri dan jati diri dari orang tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan

Dengan demikian, dalam menggali bahasa adat hendaknya dipahami mengenai makna dalam sastra pujangga. Di mana sastra pujangga harus mengacu kepada pemahaman mengenai budaya spiritual sehingga hal ini dapat

104 menjadi jembatan dalam komunikasi

dengan masyarakat adat tersebut. Unsur spiritual kadang-kadang tidak masuk dalam domain rasional, namun lebih kepada religi-intuisi (perasaan religius). Tetapi patut juga dipahamai domain religi-intuisi itu adalah bersifat tunggal dan universal, artinya seseorang dapat merasakan pasti orang lain pun dapat merasakan pula dalam lingkungan religius bersama.

5.2. Saran

Hendaknya dalam memberikan informasi dari pihak taman nasional yang harus disampaikan dan diketahui oleh masyarakat adat, harus terlebih dahulu dikonversi dalam bahasa yang dimengerti oleh bahasa

adat. Hal ini dilakukan agar terdapat kesamaan cara berpikir yang diakibatkan tingkat intelektualitas yang berbeda. Kemudian pihak taman nasional Gunung Halimun hendaknya dapat bercampur baur dengan masyarakat adat sehingga akan diketahui karakteristik masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan landasarn untuk perencanaan pengelolaan taman nasional tersebut menjadi terpadu dan sinergi dengan masyarakat adat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Kartawinata, I. R., 1985, Budaya Spritual Aliran Kebatinan ”Perjalanan”.