BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Dari perspektif global dapat kita lihat terjadi kecenderungan dimana konsumsi minyak dunia semakin meningkat sementara jumlah cadangan minyak tidak bertambah. Indonesia mengalami kondisi dimana terjadi ketergantungan yang besar akan impor minyak. Dengan jumlah penduduk mencapai 235 juta dan jumlah cadangan minyak mencapai 3,9 milyar barel dimana rasio barel minyak dibagi dengan penduduk adalah 16,9. Rasio produksi/konsumsi minyak semakin menurun dimana pada tahun 2005 sebesar 0,98 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 0,7 (Indirasardjana, 2014, p. 149-150). Salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Pertamina dalam pemenuhan kebutuhan domestik berdasarkan penunjukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menjajaki kerjasama dengan pihak luar salah satunya dengan pihak Kuwait Petroleum International Company (KPI).

Tahun 2010 PT Pertamina (Persero) selaku perwakilan dari Pemerintah Indonesia melakukan upaya kerjasama lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI) selaku perwakilan dari pihak Kuwait dengan tujuan untuk membangun kilang minyak baru di Balongan. MoU antara kedua belah pihak ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2010. Kilang minyak baru yang dibangun akan memiliki kapasitas mengolah minyak bumi sebesar 300 ribu barel per hari. Disebutkan bahwa kerjasama keduanya diperkirakan akan menelan dana hingga US$ 6 milyar (Arifenie, 2011, diakses 24 Oktober 2013). Pihak KPI melakukan negosiasi ini sebagai upaya untuk meluaskan bisnis minyak dan energi di negaranya. KPI telah memiliki dua buah kilang Eurooport yang berlokasi di Belanda serta Milazzo yang berlokasi di Italia. KPI sendiri juga tengah menjajaki kerjasama pembangunan kilang dengan sejumlah negara di Asia (Kuwait Petroleum International, 2013/2014, p. 20).

Pada 7 Desember 2011 pihak KPI mengajukan 4 permohonan insentif atau yang disebut dengan Initial Incentif Package (IIP) kepada Pemerintah Indonesia. Salah satu permintaan KPI yang terdapat dalam IIP terkait insentif pajak. Dalam perjalanan negosiasi yang berlangsung pihak Indonesia sendiri memberikan apresiasi terkait pengembangan bisnis pembangunan kilang di Indonesia oleh pihak KPI melalui comfort letter dari Menko-Ekuin. Comfort letter ini dikirimkan oleh pihak Indonesia kepada pihak Kuwait pada 24 Mei 2012. Dalam perkembangan selanjutnya Pertamina menyampaikan respon Pemerintah Indonesia kepada pihak KPI pada tanggal 31 Oktober 2013 terkait permohonan insentif yang diminta termasuk didalamnya insentif pajak setelah sebelumnya dilaksanakan Cost and Beneefit Analysis (CBA) oleh pihak Pertamina. Pada 18 Februari 2014, MoU antara Pertamina dan KPI yang sebelumnya telah diperpanjang berakhir. Hingga berakhirnya MoU pada 18 Februari 2014, pihak KPI belum memberikan jawaban terkait surat yang dikirimkan oleh Pertamina serta belum ada aktivitas lanjutan terkait kerjasama keduanya.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana dinamika negosiasi bisnis PT Pertamina (Persero) dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI) dalam pembangunan kilang baru di Balongan?”

C. Reviu Literatur

Tema besar dari penulisan tesis ini adalah upaya untuk melihat dinamika dalam sebuah negosiasi yang dikhususkan kemudian pada negosiasi minyak. Dalam negosiasi minyak pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat kita kategorikan menjadi dua yaitu National Oil Company (NOC) dan pihak International Oil Company (IOC). Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua aktor yang bermain dalam industri migas tersebut. Menarik kemudian untuk melihat bagaimana bentuk dan negosiasi yang tergambar antara aktor yang ada.

Dalam tulisan yang berjudul Strategic Alliances between National Oil Company and International Oil Companies, Robert A. James sedikit banyak menguraikan tentang definisi dari NOC dan IOC. Jamers juga menjelaskan upaya kerjasama seperti apa yang dapat tercipta antara keduanya. NOC didefinisikan sebagai perusahaan yang dikuasai oleh negara secara keseluruhan atau dikuasai dalam jumlah besar dalam kepemilikannya oleh negara. NOC memiliki kedekatan dengan pemerintah namun memiliki pendekatan yang berbeda-beda mengenai peranan dan hubungan yang dimainkan dengan pemerintah Disisi lain IOC disebut sebagai sebuah perusahaan yang konsisten oleh James dimana mereka memiliki fokus tujuan untuk memaksimalkan keuntungan lewat kerjasama minyak dan gas serta lewat sistem moneter internasional. (James, 2011, p:1-6). Dua perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain yang memungkinkan kita untuk melihat kemungkinan kerjasama antara baik NOC-IOC maupun antara NOC-NOC.

1. Negosiasi antara International Oil Company (IOC) dengan National Oil Company (NOC)

Tipe yang pertama adalah negosiasi yang dilakukan antara National Oil Company (NOC) dengan pihak International Oil Company (IOC). Jenik Radon (2007) mengungkapkan dalam tulisannya yang berjudul “How to Negotiate an Oil Agreement” terkait hal-hal yang seharusnya difokuskan oleh sebuah negara dengan sumber daya yang besar bagaimana seharusnya menarik minat investor serta bernegosiasi dalam soal minyak. IOC dianggap memiliki keunggulan dimana mereka memiliki keahlian dan teknologi, dana, serta keunggulan dalam hal pemasaran teknologi. Menurut Radon, peraturan tempat perusahaan berinvestasi menjadi salah satu hal yang cukup krusial untuk diperhatikan. Peraturan yang terdapat dalam sebuah negara juga dapat berpengaruh kepada permintaan perusahaan selain karena power yang mereka miliki. Pembuatan kontrak kerja juga menjadi salah satu poin penting. Kontrak menjadi penting karena dapat mengatur (menunda atau menghilangkan hak) pihak-pihak yang terlibat ketika poin dari perjanjian tidak terpenuhi berdasarkan

rencana yang telah disepakati. (Radon, 2007, p89-109). Dalam tulisannya yang lain “How to Negotiate the “Right” Petroleum Contract” Radon menyebutkan kerumitan dalam perundingan terkait isu energy terutama antara IOC dan NOC. Radon menyebutkan bahwa tantangan dalam bernegosiasi terkait formulasi serta waktu. Tantangan lain yang mengemuka kemudian terkait dengan implementasi dan pengawasan kedepannya (Radon, UNDP Discussion Paper.6, p:46-52).

James (2011) juga menambahkan bahwa dalam negosiasi kerjasama NOC hal lain yang biasanya diupayakan diperoleh tidak semata pada aspek keuntungan namun terkait peranan apa yang dapat dimainkan dalam kerjasama. Hal lain yang mungkin juga menjadi perhitungan terkait dengan penggunaan pegawai lokal, pedapatan, produksi yang stabil serta transfer hasil bagi badan politik terkait. Pendapat James (2009) juga menguatkan pendapat Radon (2007) terkait keunggulan yang dibawa oleh IOC dalam negosiasi. Dalam hal ini James menyebut bahwa IOC memiliki keunggulan dari sisi pihak expertise (pihak yang berkompeten dalam bidang migas), sumber daya yang dapat digunakan, serta kemampuan untuk menganalisis pasar. Strategi yang kemudian mengemuka dalam tulisan James terkait dengan kemungkinan kerjasama lain antara IOC dan NOC dalam bentuk bantuan optimalisasi proyek. Strategi lain yang juga dapat dilakukan oleh NOC agar memperoleh keuntungan adalah pengambilalihan badan yang telah dibentuk oleh NOC- IOC pasca kerjasama (James, 2011, 12-16).

Vlado Vivoda dalam tulisannya yang berjudul “Resource Nationalism, Bargaining & International Oil Companies: Challenges and Change in the New Millenium mencoba membagi bentuk kerjasama antara IOC dan NOC dalam beberapa periode. Periode 1970-1980 disebut sebagai masa-masa konflik antara IOC dan NOC dan selanjutnya 1980-1990 sebagai periode kerjasama atau disebut oleh penulis sebagai periode yang harmonis. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap periodesasi tersebut dari mulai penurunan harga minyak, tidak adanya pesaing bagi IOC, serta strategi IOC yang dapat menemukan cara berinvestasi ke area khusus meskipun tidak diberikan izin oleh negara tuan rumah. Tantangan

yang mengemuka menurut Vivoda adalah harga minyak, dimana ketika harga rendah NOC akan dieksploitasi sedangkan saat harga minyak naik IOC harus memikirkan strategi untuk memenuhi kepentingan mereka. Tantangan kedua yang juga nampak terkait dengan adanya persaingan antara IOC dan NOC. Hal terakhir yang kemudian berpengaruh adalah kebijakan terkait perubahan iklim yang diterapkan oleh pemerintah negara tempat NOC berada (Vivoda, 2009, p.1-7).

Penjabaran diatas dapat memperlihatkan bahwa kerjasama antara IOC dan NOC berada dalam periodesasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi domestik dan internasional yang ada saat itu. Tantangan dalam hubungan antara keduanya adalah menciptakan hubungan yang dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Vivoda (2009) menyebutkan bahwa menciptakan hubungan IOC dan IOC dalam bentuk hybrid, dengan melibatkan partisipasi aktif negara tuan rumah dapat membantu mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang ada.

2. Negosiasi Kerjasama antara National Oil Company (NOC) dengan National Oil Company (NOC)

Bentuk negosiasi kerjasama kedua yang mengemuka adalah negosiasi kerjasama yang dilakukan antara NOC-NOC. Kerjasama semacam ini disebut sebagai bentuk kerjasama yang lebih rumit daripada bentuk kerjasama yang pertama. Hal ini dikarenakan negosiasi yang tercipta tidak hanya melibatkan unsur perusahaan ,namun juga melibatkan pemerintah dimana masing-masing pihak beroperasi. James sendiri menyebut kerumitan yang dimaksud konflik kepentingan yang muncul dan kaitannya dengan pemerintah atau negara sebagai pemilik perusahaan (James, 2011, p.14).

Meskipun demikian, penting untuk membahas negosiasi yang dilaksanakan oleh NOC dan NOC dikarenakan posisinya yang strategis dalam hubungan Internasional. Pirog (2007) menyebutkan bahwa NOC penting bagi sebuah negara karena terkait dengan beragam aspek dalam sebuah negara. Yang pertama terkait dengan aspek pengembangan ekonomi. NOC memiliki peranan dalam upaya distribusi kemakmuran kepada masyarakat. Distribusi kemakmuran yang dimaksud

dapat berupa subsidi minyak, pembukaan lapangan kerja, serta beragam program sosial lain kepada masyarakat. Yang kedua terkait dengan isu energi dimana keberadaan NOC bertujuan untuk mengamankan pemenuhan energi bagi sebuah negara. Peran ketiga adalah NOC dapat berperan dalam negara alat media berdiplomasi ke luar bagi sebuah negara. NOC juga dapat berperan dalam pengembangan ekonomi sebuah negara ketika dilakukan pengelolaan yang baik kemudian tercipta efisiensi. Selanjutnya adalah aspek kedekatan dengan pemerintah yang memungkinkan kemudahan dalam hal regulasi serta akses ke pasar bagi NOC (Pirog, 2007, 8-11).

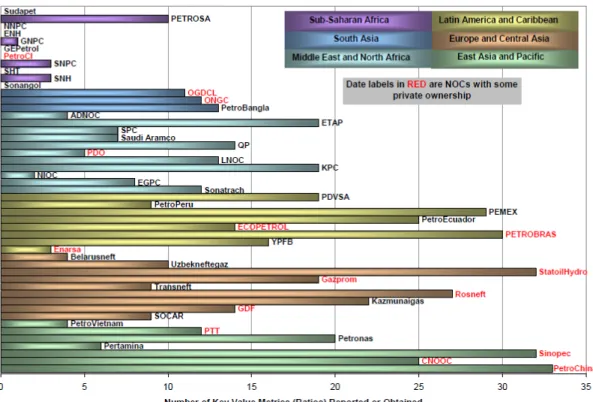

Tabel 1. Daftar National Oil Companies

(World Bank, 2008, p.10)

Tabel diatas menunjukkan NOC yang ada berdasarkan data dari World Bank. Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak semua NOC dimiliki oleh pemerintah negara yang bersangkutan, namun terdapat NOC yang kepemilikan sahamnya juga dikuasai oleh swasta. Dalam technical report World Bank yang berjudul A Citizen’s Guide to National Oil Companes kita dapat menggali lebih jauh tentang NOC. World Bank menyebutkan bawha NOC baik dalam skala besar maupun kecil memainkan peranan penting bagi sebuah negara baik dalam hal penunjang pendapatan negara, penyuplai energi, kewajiban pengelolaan lingkungan, serta beragam hal terkait. NOC disebutkan memiliki penguasaan yang berbeda di masing-masing negara dari yang sepenuhnya monopolistik hingga yang membuka peluang kompetisi di pasaran, sistem kerja baik itu hanya bersifat lokal atau hingga keluar negara, serta beragam hal lainnya. Tiap NOC disebutkan memiliki tantangan yang berbeda-beda tergantung dengan tingkat rkonomi, sosial, dan pengaruh politik yang dimiliki. NOC yang ada berdiri sebagai perusahaan publik komersil yang memiliki badan kesatuan legal yang terpisah dimana terjadi pergantian terus menerus dalam organisasinya. Semuanya disebutkan memiliki tanda yang sama dimana pimpinan direksi menjadi subyek kontrol kementerian dan dimintai pertanggungjawaban oleh parlemen (World Bank, 2008, p.1-19). Dari situ terlihat jelas bahwa NOC memiliki peranan dan keterkaitan yang kuat bagi sebuah negara sehingga dalam hal negosiasi antara NOC tentunya kita akan melihat spektrum kerjasama yang lebih luas karena melibatkan institusi yang lebih besar dalam hal ini pemerintah suatu negara.

3. Dinamika Negosiasi yang Ada dan Posisi Tesis.

Dinamika dari tipe negosiasi pertama dapat dilihat lebih kepada eksploitasi dalam proyek terkait pembagian keuntungan. Bagi NOC yang sedang merintis hal lain yang mempengaruhi dinamika adalah peraturan yang ada di negara tersebut. Peraturan yang ada digunakan oleh pihak IOC yang bekerjasama untuk memastikan apakah mereka akan menanamkan modal atau tidak dalam proyek tersebut. Hal lain yang juga mengemuka dalam negosiasi antara IOC dan NOC adalah

tantangan yang ada yang berpengaruh terhadap poisi masing-masing pihak. Hal-hal diatas berpengaruh terhadap negosiasi antara IOC dan NOC.

Dalam tipe kerjasama kedua dapat dilihat spectrum yang berpengaruh dalam negosiasi lebih luas karena terkait power yang mendukung masing-masing pihak dalam hal ini pemerintah negara yang bersangkutan. Kerjasama antara NOC tidak semata melibatkan aspek komesril namun terkadang juga terdapat aspek sosial yang merupakan kewajiban dari NOC yang bersangkutan. Kepemilikan saham oleh pihak luar disebutkan juga memberikan pengaruh dalam negosiasi kerjasama antara NOC dan NOC.

Studi yang kemudian menjadi fokus dalam tulisan ini kemudian adalah upaya untuk melihat dinamika negosiasi secara lebih spesifik dalam hal ini negosiasi antara pihak PT Pertamina (Persero) selaku NOC Indonesia dengan pihak Kuwait Petroleum International selaku NOC Kuwait. Studi ini dirasa penting untuk melihat negosiasi antara NOC dikarenakan literature yang membahasnya tidak terlalu banyak. Hal yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada sebelumnya dikarenakan tulisan ini mencoba menelaah lebih jauh pengaruh permintaan insentif dari pihak yang hendak berinvestasi dalam negosiasi yang berlangsung. Studi yang dilakukan secara lebih jauh mencoba untuk melihat isu terkait insentif pajak secara lebih spesifik kepada pengurangan tax holiday. Tulisan ini kemudian mencoba melihat strategi bernegosiasi yang digunakan oleh masing-masing pihak darikacamata ilmu hubungan internasional.

D. Landasan Konseptual

Fokus dari tulisan ini adalah menjelaskan dinamika proses negosiasi kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI) untuk pembangunan kilang minyak baru di Balongan. PT Pertamina (Persero) sebagai National Oil Company (NOC) Pemerintah Indonesia akan menjadi fokus utama dalam pembahasan. Data terkait pihak Kuwait International Petroleum

Company (KPI) juga akan menjadi acuan untuk menelaah proses negosiasi yang terjadi. Untuk melihat proses yang terjadi digunakan alternatif konsep Negosiasi dan konsep Two-Level Game.

1. Negosiasi

Carnevale & Pruitt menjelaskan bahwa negosiasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan pilihan-pilihan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Disebutkan bahwa dalam negosiasi terjadi diskusi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat demi mencapai kesepakatan (Carnevale & Pruitt, 1991, p. 532). Dapat dilihat juga bahwa proses negosiasi kemudian diarahkan untuk melihat upaya pihak Pertamina NOC Indonesia bernegosiasi dengan pihak KPI selaku NOC dari Kuwait. Pertamina sebagai perwakilan Indonesia bernegosiasi dengan Kuwait dalam negosiasi ini terutama untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik Indonesia. Hal tersebut merujuk kepada kewajiban Pertamina untuk melakukan Public Service Obligation (PSO) sebagai BUMN sebagaimana diatur dalam Perundangan. Di sisi lain KPI bertindak merupakan perpanjangan tangan dari Kuwait Petroleum Company yang merupakan perusahaan subsidi milik Kuwait. KPI bernegosiasi dengan pihak Indonesia dalam rangka melebarkan sayap bisnis serta dapat dilihat sebagai upaya untuk menjual hasil minyak dalam negerinya keluar.

Druckman menjelaskan bahwa negosiasi adalah sebuah proses atau peristiwa yang berlangsung dari satu fase menuju fase lain. Adanya peningkatan dari proses awal ke tahap proses selanjutnya. Banyak literature yang menyebutkan bahwa proses yang negosiasi terjadi berawal dari kondisi seimbang yang tercipta antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya masuk dalam tahapan penandatanganan bentuk kesepahaman, pengembangan formula, tawar-menawar terkait detail, serta memperhatikan kondisi di luar konteks pembicaraan yang dapat mempengaruhi konteks negosiasi yang berlangsung. Perubahan tersebut dapat bersifat substantif, berupa tempat perundingan ataupun hal lain seperti kondisi tidak terduga dalam

sebuah negara (Druckman, 2001, p. 520). Dalam negosiasi antara pihak Pertamina dan KPI akan terlihat terjadi peningkatan fase negosiasi antara kedua belah pihak dimana terjadi proses tawar menawar dan tarik ulur kepentingan.

Dalam negosiasi terdapat beberapa hal penting yang berpengaruh terhadap dinamika sebuah negosiasi. Yang pertama terkait dengan strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam melihat negosiasi, strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berunding adalah riset empiris yang dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari negosiasi yang dilaksanakan. Dalam tulisannya Carnevale & Pruit menyebutkan ada tiga srategi dalam negosiasi yang menjadi perhatian dari keduanya yaitu consession making (yielding), contending, serta problem solving. Disebutkan bahwa ketiga strategi tersebut adalah cara untuk mencapai kesepakatan yang hendak dituju. consession lebih merujuk kepada cara salah satu pihak mengurangi tuntutan atau aspirasi yang dimiliki untuk mengakomodasi kepentingan pihak lain. Consession lebih dapat terwujud ketika ada batasan waktu yang ketat (time pressure) bagi pihak-pihak yang berunding. Contending adalah strategi yang dilakukan dimana pihak yang berunding mempersuasi pihak lain untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Taktik yang dapat diterapkan dari mulai threat (ancaman), komitmen untuk tidak melakukan, persuasive argreement (menggunakan argumen dan pernyataan yang mengarahkan bahwa hasil keputusan berasal dari pihaknya), serta taktik positional commitment (dilakukan untuk membuat pihak lain mengakui kesepakatan demi tercapainya perundingan). Strategi yang ketiga adalah problem Solving dimana dalam strategi ini dicari alternatif-alternatif kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Taktik yang dapat digunakan mulai dari active listening, menyediakan informasi tentang prioritas masing-masing pihak, bersama-sama berkomunikasi untuk menemukan solusi atau yang biasa disebut dengan win-win solution (Carnevale & Pruitt, 1992, p. 538-553).

Lebih jauh lagi pada Chapter 6 buku International Negotiation , Pruitt menjelaskan terkait 3 strategi yang telah dijabarkan sebelumnya. Pruitt menyebutkan

bahwa yielding atau yang dapat dikatakan juga sebagai kompromi sebagai sebuah strategi yang memberikan solusi yang lebih banyak dalam bernegosiasi. Yielding disebutkan sebagai strategi yang lebih cepat untuk menhasilkan keputusan daripada contending ataupun problem Solving. Meskipun demikian strategi tersebut sulit untuk diimplementasikan pada isu-isu yang membutuhkan penelaahan mendalam, sensitive, seta pada pihak-pihak yang saling bermusuhan. Pada strategi contending taktik yang umumnya dilaksanakan adalah contentious behavior. Maksudnya taktik yang diterapkan adalah penggunaan argumen hingga penetapan posisi yang dilakukan oleh negosiator dalam perundingan. Strategi yang ketiga adalah problem Solving yang dipilih ketika pihak-pihak yang berunding merasa sulit untuk mengurangi permintaan, pemilihan taktik berdebat tidak dapat dilaksanakan, penundaan negosiasi akan bernilai mahal, serta jalan buntuk akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi pihak-pihak yan bernegosiasi. Untuk dapat mewujudkan problem solving diperlukan kepercayaan antara pihak-pihak yang berunding. Fase negosiasi biasanya disebutkan oleh Pruitt berawal dari contending atau yielding kemudian beranjak ke fase problem Solving sebelum pada akhirnya dicapai kesepakatan (G Pruitt dalam International Negotiation, 2002, p. 85-96). Strategi lain yang tidak disebutkan oleh Pruitt namun disebutkan dalam tulisannya bersama Rubin adalah inaction dan withdrawing. Inaction merujuk kepada penghentian kegiatan yang dilakukan sementara yang tetap membuka kemungkinan untuk dilaksanakan pembicaraan lanjutan kedepannya. Hampir senada dengan Inaction, Withdrawing adalah penghentian kegiatan dalam negosiasi namun dilakukan secara permanen tanpa ada kemungkinan untuk bernegosiasi kembali (Pruitt & Rubin, 2004, p. 58-59).

Dalam proses negosiasi antara Pertamina dengan KPI akan terlihat bahwa strategi kedua belah pihak akan terlihat ketika melihat timeline negosiasi dari tahun 2010 hingga 2013. 2010 adalah awal mula kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama lewat Memorandum of Understanding (MoU). Ketika perundingan belum menemukan titik temu hingga berakhirnya MoU pada Februari

2014 akan terlihat strategi yang digunakan kedua belah pihak dalam hal ini contending.

Hal selanjutnya yang dapat kita lihat berpengaruh terhadap dinamika negosiasi adalah power. Power menjadi salah satu isu yang sering dikemukakan dan dalam konteks diplomasi dan negosiasi mempengaruhi terciptaya atmosfer. Hal lain yang tidak boleh dilupakan bahwa negosiasi adalah proses untuk mempertemukan power pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Memahami bagaimana power dari pihak lain menjadi salah satu cara untuk menyiapkan diri guna menghadapi pihak yang bersangkutan dalam proses negosiasi. Harapan akan hasil dari negosiasi atau disebut shadow of future menjadi salah satu faktor pendukung berlangsungnya negosiasi. (Ghauri, 2003, p. 228-236). Kedua belah pihak melihat bahwa negosiasi yang dilaksanakan akan memberikan kesempatan dan peluang-peluang bagi kedua belah pihak untuk memaksimalkan keuntungan. Dari sisi Pertamina hal tersebut terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan minyak domestik serta semakin berkembangnya perekonomian di area sekitar pembangunan kilang. Dari sisi KPI hal ini terlihat bahwa hal tersebut terkait dengan perluasan pasar ke wilayah Asia serta melihat pasar Indonesia yang besar. Pihak Pertamina dapat dilihat sebagai pihak tempat berinvestasi dengan kredibilitas perusahaan serta penyerapan pasar domestik. Disisi lain, pihak Kuwait dilihat sebagai pihak yang berinvestasi serta memiliki sumber daya alam dalam hal ini minyak.

Aspek lain yang tidak boleh dilupakan adalah kepentingan. Dalam tulisannya, Pervez. N. Ghauri menyebutkan hal tersebut sebagai objectives ataupun tujuan. Tujuan disebutkan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Ghauri mengklasifikasikannya menjadi sesuatu yang sama, bertentangan, ataupun saling melengkapi. Ada tujuan yang ingin dicapai masing-masing pihak yang dapat bertemu di satu titik yaitu kesuksesan namun dalam perjalanannya akan ditemukan friksi-friksi ataupun hal-hal lain yang bersifat saling melengkapi. Ada perhitungan terkait untung dan rugi yang akan diperoleh ketika keuntungan salah satu pihak

berarti adanya kerugian bagi pihak lain. Hal lain yang dalam hal ini keuntungan bersama yang akan diperoleh menjadi faktor yang akan menjadi pemicu dengan tujuan saling melengkapi bagi kedua belah pihak. Nampak bahwa tujuan dan kesamaan bersifat positif sedangkan friksi-friksi yang ada cenderung bersifat negative yang akan berpengaruh kepada kemungkinan tercapainya kesepakatan (Ghauri, 2003, p.5-6).

Lebih jauh lagi Winham menjelaskan kepentingan besar dari lingkungan domestik menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan dikarenakan terkadang hal ini menciptakan permasalahan yang akan berpengaruh terhadap proses negosiasi yang berlangsung (Winham, 1977, p. 90). Dalam proses negosiasi pemerintah juga memberikan bantuan untuk merespon kondisi negosiasi yang memiliki keterkaitan dengan kepentingannya. Pemerintah akan melakukan serangkaian tindakan demi terciptanya kesesuaian dengan lingkungan negosiasi (Winham, 1977, p. 90). Strategi kedua belah pihak sebelumnya terkait terkait dengan kepentingan kedua belah pihak untuk memaksimalkan kepentingan yang hendak mereka raih. Pihak KPI ingin memperoleh insentif pajak berupa tax holiday dalam kurun waktu tertentu. Di sisi lain posisi Indonesia adalah berusaha untuk menggunakan peraturan perundangan yang ada sebagai landasan untuk menurunkan permintaan KPI.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Daniel Druckman bahwa dalam sebuah proses negosiasi faktor penentu berlangsungnya proses negosiasi dapat berasal dari luar maupun dari level domestik sebuah negara. Faktor eksternal memberikan pengaruh yang besar dalam pembuatan keputusan terkait isu keamanan. Dalam pembicaraan mengenai negosiasi isu keamanan disebutkan bahwa faktor luar lebih mendominasi dalam proses berlangsungnya negosiasi. Isu-isu perdagangan, lingkungan serta politik adalah serangkaian isu yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan domestik. Faktor dan kondisi domestik memberikan pengaruh besar dalam berlangsungnya proses negosiasi. Meskipun disebutkan sebagai faktor yang dominan namun tetap tidak ada penegasian terhadap keduanya. Tetap ada pengaruh kondisi eksternal dan domestik

dalam hal pembuatan negosiasi (Druckman, 2001, p.522). Dalam negosiasi antara pihak Pertamina dan KPI faktor internal dan eksternal berpengaruh dalam jalannya negosiasi. Perundingan terkait penanaman modal di sektor migas dalam kasus ini cenderung condong kepada aspek domestik yang berpengaruh dominan dalam perundingan yang berlangsung. Meskipun demikian aspek external tetap berpengaruh dalam jalannya negosiasi.

Dalam melihat kemungkinan tidak tercapainya persetujuan dalam sebuah negosiasi, negosiator dapat beupaya dengan mempersiapkan Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA). Terminologi BATNA diperkenalkan oleh Fisher dan Ury (1983) terkait tidak terwujudnya kesepakatan maka ada langkah-langkah lain yang harus diambil oleh seorang negosiator. Penerapan BATNA memberikan negosiator kekuatan lebih terutama ketika pihak yang diajak berunding memiliki bargaining position (posisi tawar) yang lebih kuat (Greer, 2006, p.1). Dalam menciptakan BATNA setidaknya ada tiga hal yng harus dilakukan seorang negosiator yaitu: memikirkan semua alternative kemungkian yang ada ketika negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diharapkan, memilih alternative yang terbaik yang dapat dilakukan dan memperluasnya menjadi sesuatu yang dapat dipraktikkan dan dicapai, dan mengidentifikasi elaternatif-alternatif terbaik dan menjadikannya sebagai simpanan selama negosiasi (Venter, 2014, p.1). Greer (2006) menjelaskan bahwa terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi negosiator menggunakan BATNA dengan cara: menambahkan BATNA yang dimiliki, menentukan BATNA pihak lain, memperlemah BATNA pihak lain (Greer, 2006, p.1). BATNA dapat digunakan oleh Pertamina untuk memetakan alternative-alternatif lain untuk mengantisipasi jika deadlock atau belum ada titik temu hingga batas waktu negosiasi yang telah ditentukan.

Dalam melihat proses negosiasi ada dua pandangan yang berpendapat mengenai pengaruh dari situasi domestik dan situasi internasional. Pendapat pertama melihat bahwa kondisi domestik berpengaruh 90% dalam pembuatan kebijakan. Hal

ini terutama dikarenakan adanya pengaruh dari kelompok kepentingan yang ada dalam suatu sistem negara. Pendapat kedua justru sebaliknya. Dari review literature yang ada terlihat bahwa banyak pihak setuju bahwa situasi yang melihat proses tawar-menawar antara aktor yang terjadi dalam proses negosiasi terjadi dikarenakan adanya faktor reaktif dalam hubungan eksternal. Winham kemudian mencoba melihat bahwa negosiasi merupakan alat dalam mengatur urusan eksternal. Winham mencoba melihat bahwa dalam negosiasi negosiator tidak boleh melupakan situasi, tujuan serta kebijakan apa yang ditempuh dengan memperhatikan kepentingan nasional (Winham, 1979, p.116-134). Hal yang mengingatkan kita bahwa dalam proses negosiasi adalah baik situasi internal maupun eksternal berpengaruh dalam proses negosiasi. Kedua aspek ini seharusnya dapat kita lihat saling mempengaruhi satu sama lain terhadap proses negosiasi. Hal inilah yang akan mengantarkan kita untuk melihat paparan konsep selanjutnya dalam hal ini konsep two level game.

2. Two Level Game

Konsep two level pada awalnya dicetuskan oleh Robert D. Putnam pada tahun 1988. Dalam tulisannya Putnam mencoba mengungkapkan bahwa sebenarnya ada keterkaitan antara diplomasi domestik dengan hubungan internasional. Ada hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya. Putnam mencoba menjelaskan adanya kaitan yang erat antara diplomasi pada level domestik dan hubungan pada tingkatan internasional. Putnam menjelaskan bahwa pada tingkatan domesik, kelompok kepentingan yang berada pada ranah domestik berusaha untuk mewujudkan kepentingan mereka dengan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menyetujui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait. Di sisi lain terlihat bahwa pihak politisi juga berupaya mencari dukungan dengan berkoalisi dengan kelompok-kelompok tersebut. Di sisi lain pihak pemerintah juga harus berupaya untuk memenuhi kepentingan domestik namun tetap berupaya untuk

meminimalkan dampak yang mungkin muncul pada tataran internasional (Putnam, 1988, p.433-434).

Putnam melihat bahwa para pihak yang digambarkan bermain dalam dua level harus memperhatikan baik hasil dari ranah internasional maupun domestik. Putnam menyebutkan bahwa pemimpin yang tidak dapat memberikan kepuasan kepada sekutunya memiliki risiko besar untuk digulingkan. Putnam menyebutkan bahwa level I adalah area dimana para negosiator melakukan perundingan. Level II adalah negosiasi antara negosiator dengan pihak konstituennya. Dalam hal ini negosiator yang dimaksud dapat pemimpin suatu negara, pekerja, ataupun pihak yang ditunjuk untuk bernegosiasi. Pihak yang ditunjuk oleh bernegosiasi dari Indonesia adalah Pertamina. Sebagai perwakilan dari Indonesia Pertamina harus melakukan diplomasi dua arah kepada pihak Pemerintah Indonesia sebagai konstituen serta pihak KPI sebagai pihak yang diajak berunding. Serangkaian Cost and Benefit Analysis (CBA) yang dilakukan oleh Pertamina dapat kita lihat sebagai upaya untuk meyakinkan konstituen yang diwakili dalam hal ini Pemerintah Indonesia serta dapat dilihat sebagai strategi untuk mewakinkan pihak KPI.

Pemaparan lebih spesifik terhadap konsep yang dicetuskan oleh Putnam dilanjutkan oleh Jongryn Mo. Dalam tulisannya Mo menjabarkan lebih lanjut mengenai aspek domestik yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap yang akan dipilih oleh seorang negosiator. Mo menjelaskan bahwa seorang negosiator harus mampu meyakinkan konstituen dalam negerinya untuk memberikan dukungan dalam sikap yang akan diambil nantinya. Pihak domestik memiliki peranan besar dalam hal pembuatan kebijakan di level internasional. Menurut Mo, negosiator harus memfokuskan pada kondisi domestik negaranya saat akan melakukan negosiasi dengan pihak lain (Mo, 1994, p.402-405). Tugas tersebut yang dilakukan oleh Pertamina sebagai perwakilan dari Indonesia dan KPI sebagai perwakilan dari Kuwait. Dari sisi Indonesia pihak Pertamina bernegosiasi berdasar pada aspek kebutuhan akan minyak domestik dan menjalankan inisiatif pemerintah untuk

pembangunan kilang baru. Hal tersebut membuat pihak Pertamina juga memberikan laporan berkala dan serangkaian analisis untuk meyakinkan konstituen dalam hal ini Pemeritah Indonesia.

Tulisan Mo dikuatkan oleh Keisuke Lida. Lida melihat bahwa kondisi domestik suatu negara berpengaruh besar dalam menentukan terjadinya sebuah perjanjian. Lida menjelaskan bahwa informasi yang asimetris antara ranah domestik dan internasional memberikan signifikansi terhadap hasil akhir dari sebuah negosiasi. Informasi yang lengkap dan simetris membuat ratifikasi dari perjanjian tidak sulit untuk diimplementasikan. Walaupun hal tersebut tidak meningkatkan posisi tawar dari level domestik. Di sisi lain informasi yang tidak lengkap pada level domestik tidak menjamin dapat terwujudnya ratifikasi perjanjian (Lida, 1993, p. 404-405). Hal tersebut kemudian terlihat jelas kepada tindakan yang diambil oleh pihak Pertamina terkait langkah-langkah yang dilaksanakan berdasar kepada kebijakan dan peraturan Pemerintah.

Putnam juga melihat bahwa ada kemungkinan penyimpangan yang mungkin terjadi. Putnam menyebutnya dengan voluntary defection dan involuntary defection. Voluntary defection merujuk kepada pengingkaran pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dikarenakan ketiadaan perjanjian yang mengikat. Di sisi lain involuntary defection merujuk kepada kegalalan para agen untuk mengeluarkan kesepakatan dikarenakan kegagalan ratifikasi. Meskipun hampir serupa kita dapat melihat bahwa kedua hal ini sebenarnya cukup berbeda secara logika (Putnam, 1988, p.437). Hal ini kemudia mengemuka ketika perpanjangan MoU berakhir pada Februari 2014 namun salah satu pihak dalam hal ini KPI belum memberikan balasan atas surat yang dikirim pihak Pertamina.

Kedua konsep di atas akan digunakan untuk melihat proses negosiasi akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI) untuk pembangunan kilang baru di Balongan. Konsep akan

digunakan untuk melihat peranan PT Pertamina (Persero) dalam hal negosiasi dan pengaruh dari level domestik serta internasional. Kedua konsep juga akan digunakan untuk menelaah peranan PT Pertamina (Persero) sebagai NOC dari Pemerintah Indonesia serta Kuwait Petroleum International Company (KPI) sebagai NOC asing dari Kuwait.

E. Argumen Utama

Dinamika negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dengan pihak Kuwait Petroleum International (KPI) tercermin dari negosiasi kedua belah pihak dalam hal tax incentive atau insentif pajak. Pemintaan insentif pajak berupa tax holiday pihak KPI kepada Pertamina dari kacamata two level game diambil berdasarkan peraturan pajak yang ada di Kuwait serta berdasarkan investasi yang dilaksanakan di Vietnam dan China. Respon Pemerintah Indonesia selaku pihak yang memberikan wewenang Pertamina untuk bernegosiasi dari konsep two level game berdasarkan peraturan domestik terkait perpajakan serta penerapan CIT dan tax holiday di sejumlah negara. Faktor internal dan external berpengaruh terhadap kebijakan dan respon pihak-pihak yang berunding Strategi contending yang diterapkan kedua belah pihak pada akhirnya membentuk proses negosiasi yang terjadi dan berimplikasi kepada belum diketemukannya titik temu hingga akhir 2013 bahkan hingga MoU kedua belah pihak berakhir pada Februari 2014.

F. Metodologi Penelitian

Metode deduktif kualitatif yaitu usaha untuk mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut (Surakhmad, 1985, p: 140). Studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lain seperti internet, surat kabar ataupun media lainnya. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode analisis logis dengan mengaitkan

fakta yang ada dalam hubungan sebab akibat yang dilandasi oleh kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode lain yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Studi Independen. Penulis akan melakukan metode pengumpulan data yang dilakukan di PT Pertamina (Persero) Jakarta guna mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penulisan tesis. Metode wawancara langsung, mencari arsip perusahaan akan dilakukan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara penulis dengan pihak Pertamina. Metode tersebut memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang lebih detail yang dapat membatu terselesaikannya penulisan tesis.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Bab I akan mengantarkan pada awal munculnya pertanyaan penelitian terkait dinamika negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI). Bab I akan mengawali pembahasan terkait awal mula MoU yang dilakukan antara kedua belah pihak. Selanjutnya pembahasan akan mengarah kepada kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak serta terkait permintaan insentif pajak dari pihak KPI kepada Pemerintah Indonesia melalui Pertamina.

Bab II akan membahas peta aktor yang terlibat dalam begosiasi, dalam hal ini Pertamina dan KPI. Pembahasan akan dimulai dengan pihak-pihak yang terlibat dan bentuknya sebagai National Oil Company (NOC) dalam hal ini Pertamina serta KPI. Selanjutnya bab ini akan mencoba melihat bentuk kerjasama yang dipilih oleh kedua belah pihak serta peranan yang dimainkan oleh keduanya. Pembahasan selanjutnya akan mencoba mengupas landasan kedua belah pihak terkait pihak insentif pajak yang diminta oleh pihak KPI dan landasan pihak Indonesia merespon permintaan tersebut.

Bab III akan membahas mengenai negosiasi yang terjadi antara PT Pertamina (Persero) dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI) yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2013. Kebijakan insentif pajak berupa pembebasan tax holiday yang merupakan bagian dari Initial Incentive Package (IIP) KPI akan dibahas dalam bab ini. Faktor domestik dan internasional dari kedua belah pihak akan dielaborasi untuk melihat pengaruhnya terhadap dinamika negosiasi yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2013.

Bab IV berisikan kesimpulan penelitian yang menjelaskan negosiasi yang berlangsung dalam kurun waktu penelitian (2010-2013) belum menemukan titik temu hingga MoU berakhir. Insentif pajak yang diminta oleh pihak KPI kepada Pemerintah Indonesia melalui Pertamina menjadi salah satu alasan utama yang membuat perundingan antara kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Saran kepada Pemerintah Indonesia akan coba dipaparkan oleh penulis dalam hal ini terkait pemilihan srategi oleh kedua belah pihak dan pentingnya pembangunan kilang baru.