IV. HASIL

4.1. Kondisi Umum Pesisir Teluk Pelabuhan Ratu 4.1.1. Kondisi Fisik dan Perwilayahan

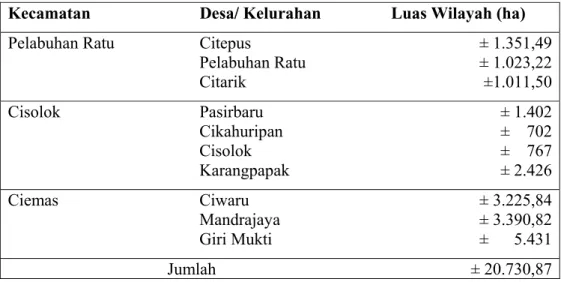

Secara fisik wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu memiliki morfologi yang bervariatif dari dataran hingga perbukitan dan pegunungan. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam pengelolaan pada bagian atas akan dengan cepat berdampak terhadap wilayah pesisir dan laut. Potensi lain yang dapat dimanfaatkan dengan ekosistem kawasan pesisir mencakup pantai, muara sungai dan perairan dekat pantai. Secara administrasi wilayah Pesisir Teluk Pelabuhan Ratu terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu dan Kecamatan Ciemas. Tabel 8 menunjukkan luas wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu berdasarkan desa.

Tabel 8. Luas Wilayah Pesisir Pelabuhan Ratu Berdasarkan Desa.

Kecamatan Desa/ Kelurahan Luas Wilayah (ha)

Pelabuhan Ratu Citepus

Pelabuhan Ratu Citarik ± 1.351,49 ± 1.023,22 ±1.011,50 Cisolok Pasirbaru Cikahuripan Cisolok Karangpapak ± 1.402 ± 702 ± 767 ± 2.426 Ciemas Ciwaru Mandrajaya Giri Mukti ± 3.225,84 ± 3.390,82 ± 5.431 Jumlah ± 20.730,87

Sumber: BLH Kabupaten Sukabumi, 2003.

Berdasarkan Tabel 8 menginformasikan kepada kita luas wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu berdasarkan desa adalah ± 20.730,87 ha. Sementara itu, gambar peta desa-desa pesisir Teluk Pelabuhan Ratu dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.

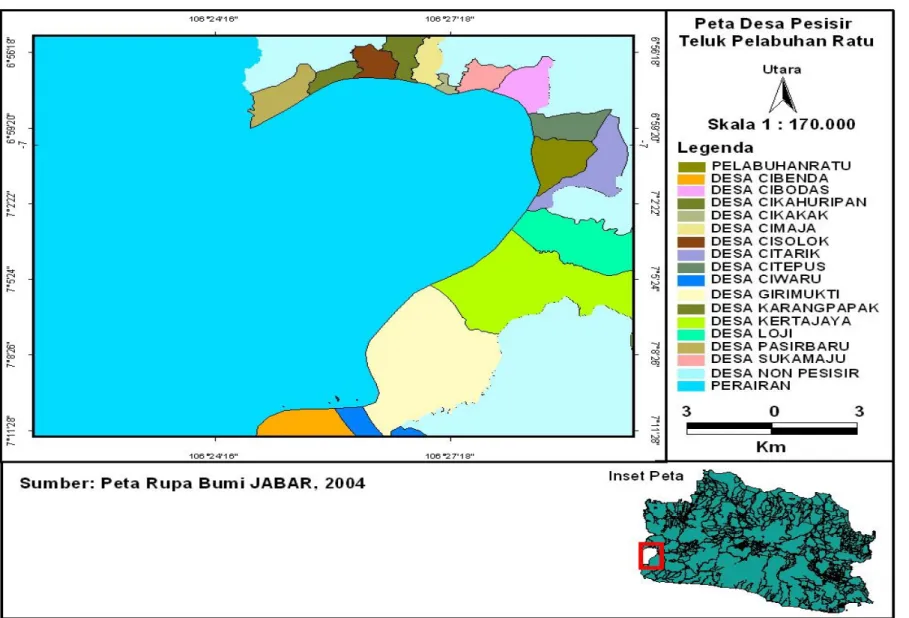

PadaGambar 6 dapat dilihat bahwa jumlah desa yang berada di kawasan pesisir Teluk Pelabuhan Ratu berjumlah 16 desa. Perbedaan jumlah desa yang terdapat pada Tabel 8 dengan Gambar 6 dikarenakan adanya pemekaran dari 10 desa menjadi 16 desa. Meskipun dengan adanya pemekaran, luas wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu berdasarkan desa masih tetap seperti yang tertera pada Tabel 8 yaitu ± 20.730,87 ha.

4.1.2. Iklim

Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun Klimatologi Maringanan dan hasil studi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi (2003), kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya memiliki iklim:

A. Curah Hujan; rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.565 mm, rata-rata curah hujan bulanan adalah 84 – 376 mm. Berdasarkan curah hujan tersebut, musim hujan berlangsung dari bulan November hingga April, dingan 1.662 mm (71 %) dari curah hujan bulanannya mencapai 192 mm.

B. Temperatur dan Kelembaban Udara; temperatur rata-rata bulanan berkisar antara 25,8 – 28,8 0C dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Oktober hingga Maret.

C. Kecepatan Angin; kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya mempunyai musim (Mansoon Climate) dan pola angin yang dipengaruhi oleh musim Barat dan musim Timur. Secara umum angin biasanya berhembus ke arah Barat – Barat Daya selama musim Timur, selama periode ini angin biasanya sangat kencang dengan kecepatan 20 m/detik. Pada musim Barat angin berhembus ke arah Timur – Tenggara, selama periode ini dan juga selama waktu transisi kecepatan angin bervariasi dari lemah sampai sedang dan jarang mencapai kecepatan 10 m/detik. Hasil data angin di stasiun Maranginan dari tahun 1985 – 1991 diperoleh gambaran bahwa kecepatan angin paling kencang (> 20 km/jam) yang bertiup pada bulan Agustus – Desember. Secara keseluruhan angin dominan bertiup dari Tenggara (22,6 %) dan Barat (13,6 %). Untuk lebih jelasnya mengenai arah tiupan angin di Teluk Pelabuhan Ratu yang terjadi selama satu tahun dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Arah Angin Berdasarkan Bulan Di Wilayah Teluk Pelabuhan Ratu.

Bulan Arah Tiupan Angin

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Dari Barat dan Barat Laut Dari Barat Laut

Dari Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara

Dari Tenggara dan Barat Dari Barat Laut

Sumber: BLH Kabupaten Sukabumi, 2003. 4.1.3. Geologi

Secara fisiografi wilayah pesisir Pelabuhan Ratu merupakan dataran pantai yang berada pada muara Sungai Cimandiri, Sungai Cipalabuan–Cigangsa, Sungai Citepus, Sungai Sukawayana, Sungai Cimaja, Sungai Cipawenang, Sungai Cisolok, Sungai Citiis, Sungai Cibangban, Sungai Cihaur dan Sungai Cibareno serta dikelilingi oleh Gunung Butak, Gunung Cabe, Gunung Handeuleum, Gunung Gado dan Gunung Habibi. Sedangkan sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Lahan didaerah lorong perbukitan ditutupi oleh hutan, perkebunan dan lahan pertanian, sedangkan dataran dan lembah sungai banyak dipergunakan untuk persawahan, pemukiman serta pariwisata. 4.1.4. Hidrologi

A. Air Tanah; Air tanah dangkal pada umumnya tersebar mengikuti bentuk topografi, di daerah datar air tanah dangkal ini relatif dangkal, sedangkan di daerah perbukitan air tanahnya lebih dalam. Dari pengamatan lapangan, air tanah dangkal pada daerah datar kedalamannya mencapai sekitar 3 – 5 meter. Sedangkan di daerah perbukitan kedalamannya bisa mencapai > 5 meter. Kisaran air tanah tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama oleh curah hujan. Air tanah dangkal ini merupakan sumber air bagi masyarakat setempat. Sedangkan air tanah dalam tidak langsung dipengaruhi oleh curah hujan yang sifatnya lokal. Kedalaman air tanah dalam ini mencapai 50 meter. Air tanah

dalam ini hanya dimanfaatkan oleh pengusaha seperti perhotelan (BLH Kabupaten Sukabumi, 2003).

B. Air Permukaan; Air permukaan di wilayah pesisir Pelabuhan Ratu bersumber dari sungai yang berjumlah ± 10 sungai yang bermuara langsung ke laut. Nama-nama sungai tersebut dapat dilihat pada Sub Bab 4.1.3 mengenai Geologi.

4.2. Analisis Spasial Penentuan Lokasi dan Kesesuaian Lahan

Budidaya dalam keramba, seperti halnya sistem budidaya lainnya memerlukan kualitas air yang baik, dimana kebutuhan air sangat mempengaruhi pemilihan suatu lokasi budidaya. Karenanya, keramba harus ditempatkan pada area yang tidak terkontaminasi limbah industri, rumah tangga dan limbah pertanian. Adapun parameter kualitas air seperti suhu, pH, keberadaan senyawa nitrogen, oksigen terlarut dan sebagainya harus berada dalam kisaran yang mampu mendukung kehidupan dan pertumbuhan spesies yang dibudidayakan. Pemilihan lokasi yang benar adalah suatu hal yang sangat penting karena hal ini mempengaruhi keberlanjutan kegiatan secara ekonomis (Lawson, 1995). Meskipun demikian, ketersediaan wilayah yang sesuai untuk kegiatan budidaya pada saat ini mulai berkurang dikarenakan menurunnya kualitas air. Sehingga, persyaratan pertama untuk keberlanjutan kegiatan budidaya adalah tersedianya sistem alokasi sumberdaya untuk budidaya. Sistem yang demikian harus diterapkan dalam konteks pendekatan perencanaan terpadu dibandingkan hanya menciptakan serangkaian peraturan untuk menghindari kerusakan lingkungan (Pe´rez et al., 2003).

Sebelum melakukan analisis spasial, terlebih dahulu akan disajikan penjelasan dan data hasil pengukuran beberapa parameter terutama mengenai hidrooseanografi baik berupa fisik maupun kimia di kawasan Teluk Pelabuhan Ratu yang digunakan dalam analisis spasial. Secara fisik dan kimia kondisi Oseanografi di wilayah pesisir Pelabuhan Ratu dapat dijelaskan seperti adanya pasang-surut, kecepatan arus, suhu, gelombang, kecerahan, turbidity, kedalaman, salinitas, oksigen, BOD, COD, pH dan Amonia. Masing-masing parameter tersebut memberikan kekhasan pada wilayah pesisir dan lautan, terutama Teluk Pelabuhan Ratu.

4.2.a. Oksigen Terlarut

Kandungan oksigen disuatu perairan tidaklah pernah konstan. Oksigen secara terus menerus diproduksi oleh alga dan tumbuhan akuatik lainnya serta terdifusi oleh angin dan gelombang. Selanjutnya oksigen tersebut berpindah melalui respirasi dari hewan air, bakteri pengurai baik untuk keperluan BOD dan COD. Jumlah oksigen yang dapat diserap oleh perairan berbeda-beda tergantung pada suhu, mineral-mineral terlarut yang ada di air dan elevasi suatu kawasan. Tingkat kejenuhan oksigen di perairan tropis jauh lebih rendah dibandingkan dengan perairan yang dingin. Sebagai contoh, perairan tawar di ketinggian yang sama dengan permukaan laut pada suhu 20 0C dapat menahan oksigen 9,092 mg/l. Peningkatan suhu air menjadi 30 0C menjadikan air hanya mampu menahan 7,558 mg/l. Peningkatan salinitas pada air yang sama sehingga menjadi 10 psu menyebabkan penurunan oksigen menjadi 7,155 mg/l. Jika suhu dan salinitas perairan konstan, air dengan karakteristik yang sama seperti ini akan sedikit menahan oksigen pada ketinggian yang lebih tinggi. Karakteristik fisik inilah yang berkontribusi pada masalah penurunan oksigen di musim panas (Fast, 1983).

Sverdrup et al., (1972) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi sebaran kandungan oksigen terlarut:

1. Suhu dan salinitas, kelarutan oksigen bebas dalam air laut akan menurun dengan meningkatnya suhu dan salinitas.

2. Aktivitas biologi yang berpengaruh nyata terhadap konsentrasi oksigen dan karbondioksida.

3. Arus dan proses percampuran yang cenderung mempengaruhi lewat gerakan massa air dan difusi.

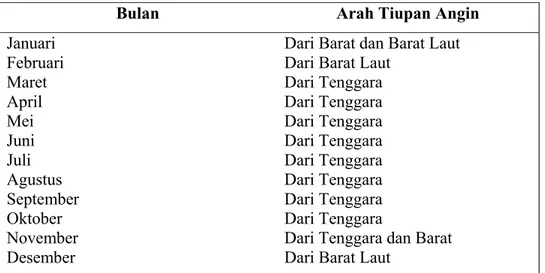

Dari laporan hasil penelitian dan analisa BLH Kabupaten Sukabumi (2003) menunjukkan bahwa oksigen terlarut rata-rata di wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu berkisar antara 12,0 – 12,2 mg/l. Perubahan oksigen rata-rata di dekat pantai maupun di lepas pantai pada umumnya hampir merata. Disamping oksigen yang telah ada dalam massa air, oksigen dapat pula dihasilkan dari proses fotosintesis yang berlangsung, selain itu oksigen dapat pula dihasilkan oleh adanya pergerakan arus. Sebaliknya data oksigen yang didapat selama penelitian, kisaran oksigen terlarut yang terukur berkisar antara 7,31 – 8,03 mg/l. Adanya perbedaan ini

diduga karena perbedaan waktu dan tempat pengukuran, pengukuran yang dilakukan peneliti berlangsung pada saat musim timur dan musim peralihan dimana kecepatan angin serta arus tidaklah terlalu cepat. Selain itu, penulis melakukan pengukuran pada jarak 100 – 250 m dari garis pantai. Penulis berasumsi bahwa pada jarak 100 – 250 m dari garis pantai kandungan oksigen masih dipengaruhi oleh angin dan aktivitas fotosintesis dari fitoplankton. Sedangkan pada jarak kurang dari 100 meter sudah terjadi pecahan gelombang, sehingga berkemungkinan kandungan oksigen menjadi meningkat hingga mencapai 12,00 – 12,2 mg/l seperti yang terukur oleh BLH Kabupaten Sukabumi. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh penulis ini sangat bersesuaian dengan pernyataan sebelumnya, yaitu hasil penelitian Fast (1983). Berikut ini akan disajikan gambar mengenai kisaran kandungan oksigen di perairan Teluk Pelabuhan Ratu selama penelitian.

5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50

P. Ratu Cisolok Ciemas

ppm (a) 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50

Agustus September Oktober November ppm

P. Ratu Cisolok Ciemas

(b)

Gambar 7. (a) Kisaran Kandungan Oksigen di Teluk Pelabuhan Ratu berdasarkan stasiun pengamatan. (b) Kisaran Kandungan Oksigen di Teluk Pelabuhan Ratu

berdasarkan waktu pengamatan

Berdasarkan data pengukuran oksigen yang terdapat pada Gambar 7 (a) dan(b) serta diperjelas pada Lampiran 1 dapat dilihat bahwa kandungan oksigen

di perairan Teluk Pelabuhan Ratu berada pada kisaran yang optimal bagi pertumbuhan organisme perairan baik pada saat musim timur maupun musim peralihan. Gambar 7 (a) memperlihatkan bahwa kandungan Oksigen yang tertinggi ada pada stasiun pengamatan di Ciemas dan diikuti dengan Cisolok serta Pelabuhan Ratu. Hal ini terjadi diakibatkan pada kedua stasiun pengamatan yaitu Ciemas dan Cisolok memiliki kondisi perairan yang masih baik. Selain itu, kedua stasiun tersebut memilki hubungan yang dekat dengan Samudra Hindia, sehingga proses penggantian air dan sirkulasi massa air sangat cepat terjadi. Selanjutnya pada Gambar 7 (b) terjadi penurunan kandungan oksigen pada seluruh stasiun pengamatan di bulan November kecuali stasiun Pelabuhan Ratu yang kandungan oksigennya relatif konstan. Penurunan ini dikarenakan pada bulan November adalah musim peralihan dimana kondisi perairan relatif tenang.

4.2.b. Salinitas

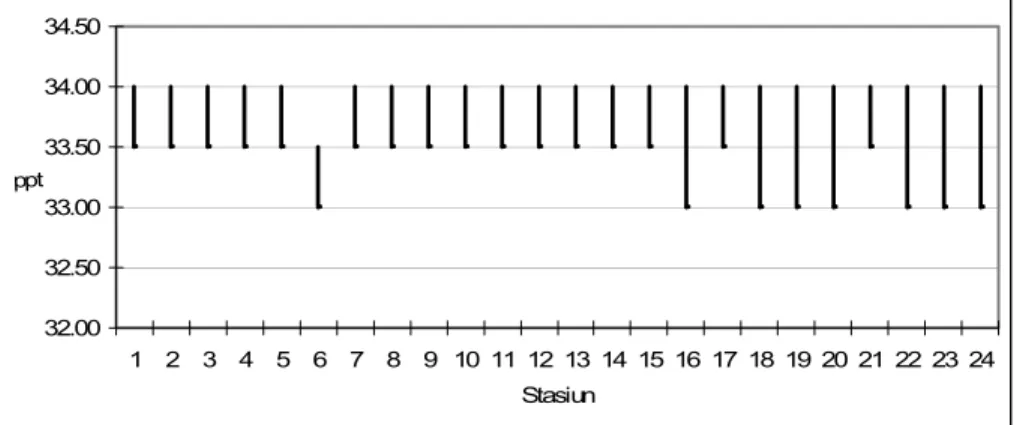

Dalam bidang perikanan, salinitas merupakan parameter oseanografi penting yang bersama-sama dengan parameter lainnya untuk menduga kawasan yang sesuai untuk pertumbuhan ikan dan organisme akuatik lainnya. Berdasarkan laporan hasil pengamatan diperoleh bahwa di wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu salinitas rata-rata sebesar 33,0 – 35 psu (Irawan, 1992; Yorba, 1993; Marpaung, 1995; Pariwono et al., 1996). Keadaan kisaran perubahan salinitas tersebut relatif normal karena sejumlah besar organisme yang hidup di laut dapat bertahan pada batas toleransi kisaran salinitas berkisar antara 30 – 40 psu (Odum, 1971). Berikut merupakan grafik hasil pengukuran salinitas di Teluk Pelabuhan Ratu selama bulan Agustus – November 2007.

32.00 32.50 33.00 33.50 34.00 34.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Stasiun ppt

Perairan Teluk Pelabuhan Ratu umumnya memiliki kandungan salinitas yang tinggi, hal ini disebabkan oleh pengaruh Samudra Hindia yang begitu besar ditambah lagi Teluk Pelabuhan Ratu bersifat terbuka. Sehingga perairannya memiliki kandungan salinitas yang sama dengan laut terbuka. Selama kegiatan survey yang dilakukan, peneliti mendapatkan kisaran salinitas di perairan Teluk Pelabuhan Ratu berkisar antara 33,00 – 34,00 psu (Gambar 8). Nilai rata-rata salinitas di setiap stasiun pengamatan dapat dilihat padaLampiran 1.

4.2.c. Suhu Perairan

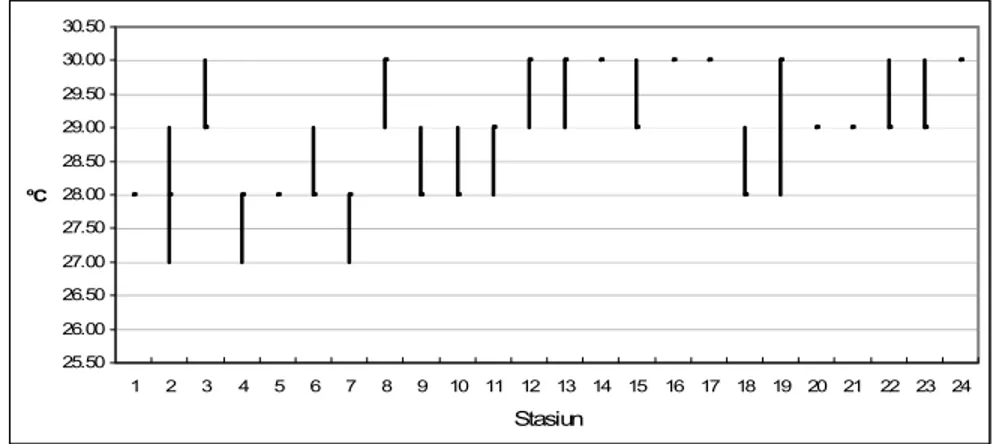

Suhu perairan merupakan parameter lingkungan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap ikan dan bisa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelayakan ekologis dari kegiatan budidaya. Suhu yang melebihi atau kurang dari batas optimum dapat mempengaruhi hewan, memberikan pengaruh pada nafsu makan, pertumbuhan, reproduksi dan serangan penyakit (Lawson, 1995). Rata-rata perubahan suhu perairan di wilayah pesisir Teluk Pelabuhan Ratu berkisar antara 28 – 29 0C. Perubahan suhu rata-rata di dekat pantai berkisar antara 28,1 – 28,6 0C, sedangkan suhu di lepas pantai berkisar antara 28,24 – 28,7 0C (BLH Kabupaten Sukabumi, 2003). Kisaran suhu yang terukur selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 9.

25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 30.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Stasiun ºC

Gambar 9. Kisaran Suhu Perairan di Teluk Pelabuhan Ratu

Secara umum suhu permukaan air di Teluk Pelabuhan Ratu berkisar antara 27 – 30 0C (Gambar 9) yang pengukurannya dilakukan pada saat pagi hingga sore hari pada setiap stasiun pengamatan. Kisaran suhu yang terukur selama penelitian ini merupakan kisaran suhu yang optimal bagi pertumbuhan ikan budidaya untuk jenis ikan tropis.

4.2.d. pH

Derajat keasaman (pH) sangat berpengaruh terhadap kehidupan ikan, pH yang cocok untuk semua jenis ikan berkisar antara 6,5 – 8,5 (Boyd, 1982). Akan tetapi, ada jenis ikan yang karena lingkungan hidupnya di perairan rawa, sehingga ikan ini mampu bertahan hidup pada kisaran pH 4 – 9. Derajat kemasaman (pH) perairan mempengaruhi daya tahan organisme, pada pH yang rendah, penyerapan oksigen terlarut oleh organisme akan terganggu, setiap organisme mempunyai pH yang optimum bagi kehidupannya. Perairan dengan pH yang lebih kecil dari 6,00 menyebabkan organisme yang menjadi makanan ikan tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Sedangkan pada keadaan pH yang lebih tinggi dari 9,5 menyebabkan perairan tidak produktif (Hickling, 1962).

Perubahan pH perairan, baik kearah alkali maupun kearah asam akan mengganggu kehidupan ikan dan organisme akuatik lainnya. Nilai pH sangat penting diketahui karena banyak reaksi kimia dan biokimia yang terjadi pada pH tertentu. Perairan yang menerima limbah organik dalam jumlah yang besar berpotensi memiliki tingkat kemasaman yang tinggi (Mahida, 1993). Hasil pengukuran pH untuk setiap stasiun pengamatan diperairan Teluk Pelabuhan Ratu dapat dilihat pada Gambar 10.

5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Stasiun

Gambar10. Nilai pH yang Terukur di Teluk Pelabuhan Ratu

pH hasil pengukuran yang dilakukan di perairan Teluk Pelabuhan Ratu berkisar antara 7,00 – 8,50 (Gambar 10), sedangkan untuk pH rata-rata dapat dilihat pada Lampiran 1. Selanjutnya, kisaran pH berdasarkan hasil penelitian Irawan, 1992; Yorba, 1993; Marpaung 1995; Desmawati, 2004; Muhazir, 2004 dan Mony 2006 juga menyajikan data kisaran pH yang sama. Jika dibandingkan dengan baku mutu pH perairan untuk biota laut berdasarkan

Kep-51/MENKLH/2004, nilai pH yang terukur masih berada dalam kisaran yang diinginkan yaitu 6,50 – 8,50. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas perairan ditinjau dari segi pH dapat dikatakan baik.

4.2.e. Kecapatan Arus

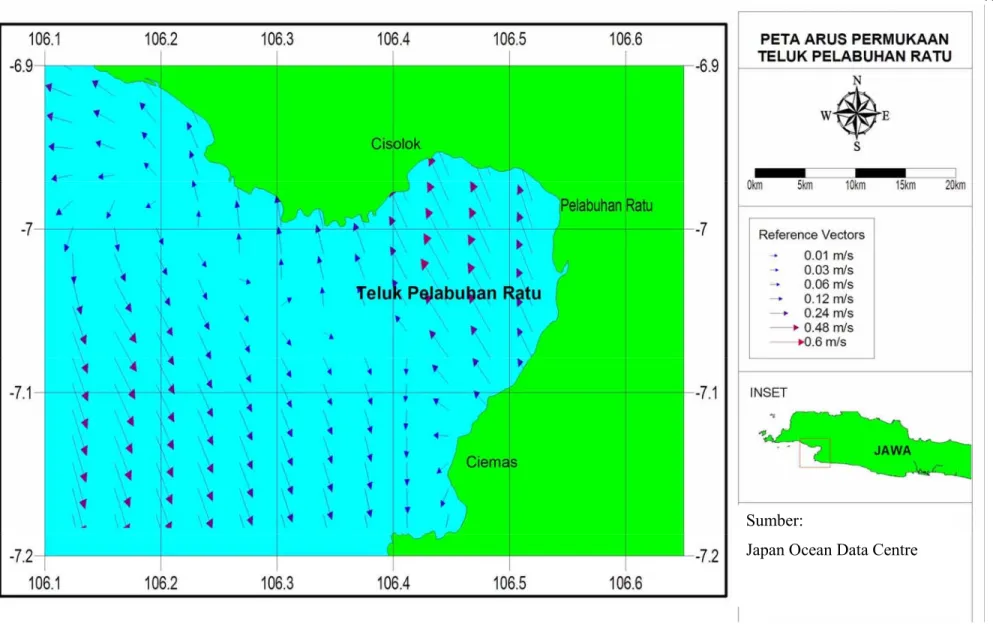

Arus pantai dapat terjadi karena gelombang yang datang menuju pantai, dan hal ini mempengaruhi proses sedimentasi dan atrofi pantai. Pola arus pantai ini ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika sudut datang cukup besar, maka akan terbentuk arus menyusur pantai (Longshore current) yang disebabkan oleh perbedaan tekanan hidrostatik. Berdasarkan hasil penelitian geologi kelautan diperairan pesisir Pelabuhan Ratu, arus permukaan dekat pantai (Nearshore current) bergerak ke Timur Laut mulai dari daerah Karanghawu sampai daerah Tanjung Karang dan berbelok ke Barat Laut mulai daerah Tanjung Pamipiran sampai daerah Pelabuhan Ratu serta arus berbelok lagi ke Timur Barat melalui daerah Citepus. Arus permukaan dekat pantai pada umumnya memperlihatkan pola pergerakan arus Barat Daya – Timur Laut dengan kecepatan rata-rata 0,4 m/det (BLH Sukabumi, 2003). Grafik arah dan kecepatan arus yang terukur selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 11 (a),(b).

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 cm/det (a)

(b)

Gambar 11. (a) Grafik Kecepatan Arus di Teluk Pelabuhan Ratu. (b) Arah Arus di Teluk Pelabuhan Ratu Sumber:

Berdasarkan hasil pengamatan untuk setiap stasiun sampling yang dilakukan di Teluk Pelabuhan Ratu, kecepatan arus yang didapat berkisar antara 9,38 – 29,83 cm/det (Gambar 11 (a)). Kecepatan arus terendah yaitu 9,38 cm/det di ambil pada saat peralihan antara pasang dan surut terjadi. Pada Gambar 11 (b) dapat kita lihat bahwa arus yang ada pada kawasan Ciemas dan Pelabuhan Ratu mengarah pada kawasan Cisolok dengan kecepatan 0,6 m/ det (JODC). Arus yang terjadi di Teluk Pelabuhan Ratu lebih disebabkan oleh pasang surut dan angin yang bertiup di permukaan perairan. Pasang surut merupakan gaya penggerak utama sirkulasi massa air, sedangkan angin merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya arus yang kuat di permukaan perairan teluk.

4.2.f. Amonia

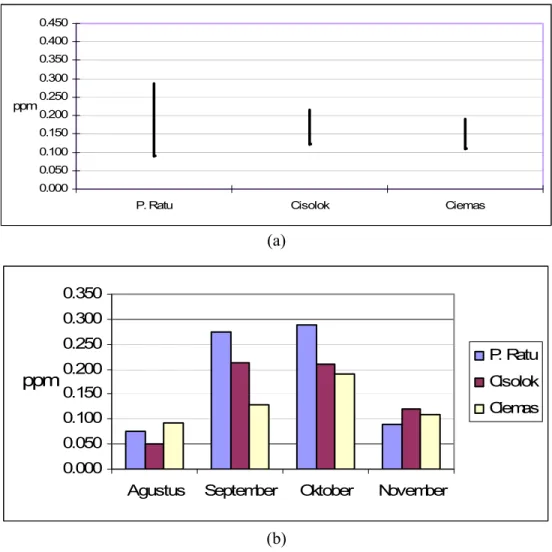

Ammonia merupakan bahan buangan terlarut dari metabolisme protein yang sering dipantau dalam kegiatan budidaya karena sifatnya yang sangat beracun bagi ikan. Ketika gas ammonia (NH3) terlarut dalam air, beberapa diantaranya bereaksi dengan air yang memberikan ion ammonia NH4+, sementara itu beberapa diantaranya menjadi NH3 terlarut. Gabungan NH3 dan NH4+ menjadi total ammonia yang dapat dengan mudah diketahui dengan tes kit. pH dan suhu perairan menentukan sejumlah ammonia yang tidak terionisasi (NH3) dalam sistem budidaya. Ketika pH meningkat maka sejumlah NH3 yang bersifat toksik juga meningkat serta dapat berbahaya bagi ikan. Sebagai contoh ketika ammonia (NH3) melebihi kadar 0,0125 mg/l, ikan trout akan menunjukkan gejala penurunan pertumbuhan yang selanjutnya akan merusak ginjal, insang dan jaringan hati. Ikan-ikan memiliki toleransi yang berbeda terhadap kadar ammonia, ikan channel carfish mengalami kerusakan insang pada kadar ammonia 0,12 mg/l. Beberapa ammonia dapat dipindahkan dari sistem budidaya melalui aerasi. Alternatif lain, ammonia dapat dipindahkan dari perairan terutama pada saat saluran pembuangan atau digunakan kembali melalui pertukaran ion dengan cara mengalirkan air melewati zeolit atau kolom pertukaran kation (Mugg et al., 2003). Gambar 12 (a), (b) memperlihatkan konsentrasi amonia yang terukur di Teluk Pelabuhan Ratu.

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450

P. Ratu Cisolok Ciemas

ppm (a) 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350

Agustus September Oktober November

ppm

P. Ratu Cisolok Ciemas

(b)

Gambar 12. (a) Grafik Kandungan Amonia di Teluk Pelabuhan Ratu berdasarkan stasiun pengamatan. (b) Grafik Kandungan Amonia di Teluk Pelabuhan Ratu

berdasarkan waktu pengamatan

Berdasarkan data yang didapat dilapangan dapat diketahui bahwa kisaran konsentrasi ammonia di Teluk Pelabuhan Ratu adalah 0,019 – 0,288 mg/l (Gambar 12 (a) dan (b)), sedangkan untuk rata-rata konsentrasi amonia adalah 0,13 – 0,18 mg/l (Lampiran 1). Konsentrasi ammonia yang tinggi terdapat di semua stasiun pengamatan yang dekat dengan aktivitas manusia dan kegiatan wisata (Pelabuhan Ratu dan Cisolok).

4.2.g. Pasang-Surut

Pasang Surut adalah proses naik-turunnya muka air laut diakibatkan oleh pengaruh gravitasi benda-benda angkasa, terutama bulan dan matahari. Karena posisi bulan dan matahari selalu berubah secara teratur, maka besarnya kisaran pasang-surut juga berubah mengikuti perubahan posisi benda-benda angkasa

tersebut. Pasang-Surut mempengaruhi arus dan sirkulasi perairan, terutama diperairan semi tertutup seperti selat dan teluk. Pengetahuan tentang tipe pasang-surut diperlukan untuk kegiatan pengembangan pantai maupun pengelolaan lingkungannya. Untuk mengetahui tipe pasang-surut diperairan Teluk Pelabuhan Ratu digunakan data pasang surut pelabuhan perikanan yang tercatat oleh stasiun pasang surut Bakosurtanal, yang memperlihatkan bahwa pasang – surut diperairan pesisir Pelabuhan Ratu bertipe campuran dengan unsur ganda lebih menonjol dengan bilangan E = 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa perairan pesisir Pelabuhan Ratu pada umumnya mengalami dua kali pasang dan dua kali surut setiap harinya dengan ketinggian yang berbeda. Dari hasil pengamatan pasang surut yang dilakukan oleh Geologi Kelautan, kedudukan air terendah adalah 90 cm dan kedudukan air tertinggi mencapai 249 cm dengan tunggangan airnya adalah 159 cm (BLH Kabupaten Sukabumi, 2003). Data pasang-surut yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal pada saat peneliti melakukan kegiatan survey lapangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.2.h. Kedalaman/ Batimetri

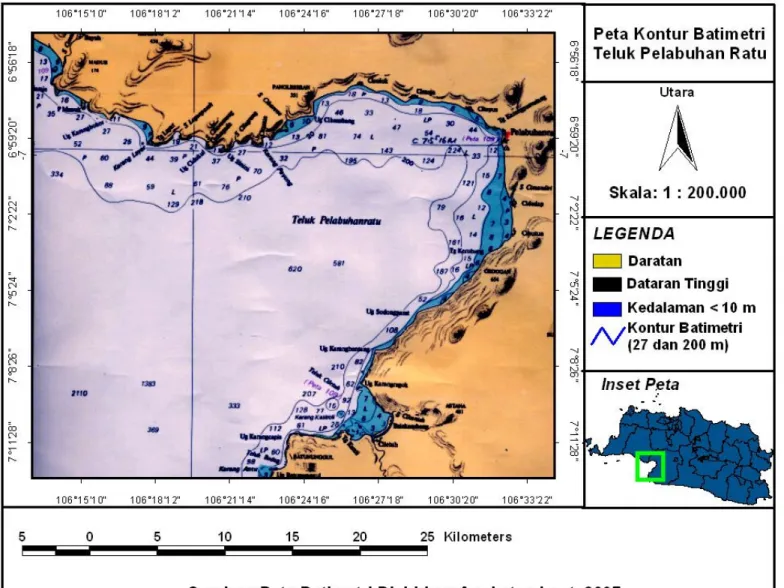

Dengan batas 250 meter kearah laut, kedalaman wilayah pesisir Pelabuhan Ratu rata-rata berkisar antara 0 – 50 meter, pada kedalaman 10 meter di capai pada jarak 50 – 100 meter, kedalaman 25 meter dicapai pada jarak 100 – 150 meter dari garis pantai ke arah laut (BLH Kabupaten Sukabumi, 2003). Pada saat melakukan survey di wilayah Cisolok dan Pelabuhan Ratu, data kedalaman yang di ukur berkisar antara ± 10 – 50 meter pada jarak 70 – 500 meter dari garis pantai. Sedangkan di wilayah Ciemas kedalaman ± 10 – 50 meter pada jarak 5 – 250 meter dari garis pantai (Lampiran 1). Jarak ini sudah memadai untuk dilakukannya penempatan instalasi budidaya sistem keramba jaring apung. Hal ini berdasarkan pada pendapat Mayunar et al., (1995) bahwa perairan tempat keramba jaring apung sebaiknya bertopografi landai dengan kedalaman 6 – 8 m dan 7 – 15 m dari surut terendah (Sunaryanto et al., 2001) serta 1 m jarak dari keramba kedasar perairan (Sunyoto, 1993). Berikut akan disajikan peta mengenai kontur batimetri dari Teluk Pelabuhan Ratu.

Berdasarkan Peta Batimetri pada Gambar 13 yang dikeluarkan oleh Dishidros Angkatan Laut Tanjung Priok, kedalaman teluk berkisar antara 0 – 1300 meter sehingga konturnya membentuk jurang yang dalam. Kedalaman < 10 meter rata-rata hanya didapat hingga jarak ± 70 – 100 meter dari bibir pantai.

4.2.i. Gelombang

Gelombang yang terbentuk pada umumnya disebabkan oleh adanya proses alih energi dari angin menuju permukaan laut. Gelombang ini merambat ke segala arah membawa energi yang kemudian dilepaskan ke pantai dalam bentuk hempasan ombak (breakers). Gelombang yang mendekati pantai akan mengalami pembiasan (refraction) dan akan memusat (convergence) jika menemui cekungan. Gelombang yang menuju keperairan dangkal akan mengalami spilling, plunging,

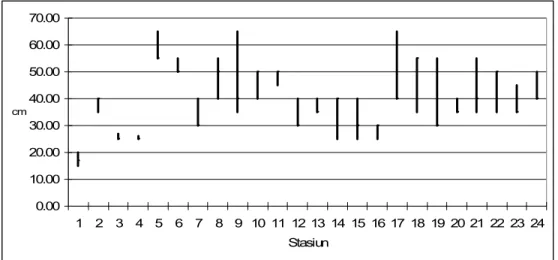

colloping dan surging (Dahuri, 1998). Berikut ini akan disajikan gambar mengenai kisaran gelombang di perairan Teluk Pelabuhan Ratu selama penelitian.

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Stasiun cm

Gambar 14. Kisaran Gelombang di Teluk Pelabuhan Ratu

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di dapatkan data tinggi gelombang berkisar antara 15 – 65 cm pada jarak 70 – 500 meter dari garis pantai (Gambar 14), selanjutnya untuk rata-rata tinggi gelombang di perairan Teluk Pelabuhan Ratu dapat dilihat pada Lampiran 1. Tidak demikian halnya yang terukur pada daerah pecah gelombang seperti pada daerah karanghawu yang bisa mencapai 100 - 200 cm. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irawan, 1992; Pariwono et al., 1996 menampilkan data tinggi gelombang Teluk Pelabuhan Ratu pada musim Barat rata-rata berkisar antara 70 – 150 m. Dengan demikian perairan Teluk Pelabuhan Ratu masih memiliki kondisi gelombang yang cukup aman bagi

penempatan instalasi keramba dan kegiatan budidaya baik itu di musim Timur maupun di musim Barat.

Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh: 1) Kecepatan angin, semakin kencang angin maka makin besar gelombang yang terbentuk serta memiliki kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar; 2) Waktu dimana angin sedang bertiup, tinggi, kecepatan dan panjang gelombang seluruhnya cendrung meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkit gelombang bertiup; 3) Jarak tanpa rintangan dimana angin sedang bertiup (fetch), makin besar fetch pada suatu perairan (lautan) makin besar pula gelombang yang terbentuk (Yuwono, 1984). Berdasarkan sifat-sifat gelombang tersebut, gelombang di wilayah pesisir Pelabuhan Ratu termasuk gelombang yang sedang sampai dengan besar. Fisiografi pantai yang beragam yaitu curam, datar dan berbatu menyebabkan ombak pecah di pinggir dan pada dinding batu. Gelombang besar terjadi selama musim Barat, selama musim Timur kondisi perairan Pelabuhan Ratu relatif tenang. Gambar 15 menunjukkan kondisi perairan dengan ombak yang tenang di kawasan Cisolok.

Gambar 15. Kondisi Gelombang di Perairan Teluk Pelabuhan Ratu (06/Sept/08) Gambar 15 dapat kita lihat bahwa kondisi perairan Teluk Pelabuhan Ratu yang tenang dengan ketinggian ombak yang rendah merupakan kawasan yang sangat sesuai untuk ditempatkannya instalasi budidaya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki prospek yang baik.

4.2.j. Kecerahan Air

Salah satu indikator kualitas perairan ditinjau dari aspek lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat yang tinggal disekitarnya dan ekosistem adalah kecerahan perairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecerahan air laut di pesisir Teluk Pelabuhan Ratu pada umumnya adalah partikel lumpur yang dibawa oleh aliran sungai dan batu-batuan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di perairan Teluk Pelabuhan Ratu diperoleh bahwa tingkat kecerahan air laut dimana sinar matahari mampu menembus lapisan perairan sampai kedalaman > 7 m pada jarak rata-rata 50 meter dari garis pantai pada kawasan Pelabuhan Ratu dan Cisolok. Sedangkan di kawasan Ciemas kecerahan > 7 m pada jarak rata-rata 2 m dari garis pantai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perairan Teluk Pelabuhan Ratu masih relatif baik serta belum tercemar oleh limbah organik. Walaupun demikian terdapat indikasi pembuangan limbah domestik yang suatu saat dapat meningkat jika tidak dilakukan penertiban dan pemantauan (BLH Kabupaten Sukabumi, 2003). Berikut akan disajikan grafik hasil pengukuran kecerahan di perairan Teluk Pelabuhan Ratu.

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Stasiun meter

Gambar 16. Tingkat Kecerahan Perairan di Setiap Stasiun Pengamatan Berdasarkan hasil pengukuran kecerahan perairan disetiap stasiun pengamatan di Teluk Pelabuhan Ratu didapat bahwa kisaran rata-rata kecerahan ada pada 3,50 – 6,50 meter (Gambar 16). Kecerahan yang rendah ini terukur pada stasiun pengamatan yang ada di Cisolok pada jarak ± 20 m dari garis pantai. Kecerahan yang rendah ini diakibatkan oleh partikel pasir yang terbawa oleh ombak sewaktu pecah di pantai. Tidak demikian halnya pada stasiun pengamatan

yang ada di Ciemas, kedalaman cahaya matahari yang menembus perairan bahkan bisa mencapai dasar. Hal ini dikarenakan pada pingggiran pantai di kawasan ciemas didominasi oleh bebatuan, sehingga kemungkinan partikel terlarut dan terbawa sewaktu ombak pecah di pantai kecil ditambah dengan aktivitas masyarakat dan kepadatan pemukiman yang masih rendah pada kawasan Ciemas. Gambar 17 memperlihatkan kondisi perairan kawasan Ciemas yang bersih dan jernih.

Gambar 17. Kondisi Perairan di Kawasan Ciemas (28/Aug/08)

Gambar 17 memperlihatkan kondisi perairan teluk pada kawasan Ciemas yang bersih dengan level aktivitas manusia yang kecil.

4.2.k. Turbidity/Kekeruhan

Kekeruhan yang terjadi di badan air lebih disebabkan oleh beranekaragamnya campuran partikel terlarut seperti liat, lempung, pasir halus dan bahan organik yang diuraikan oleh detritus, fitoplankton yang berada dipermukaan dan jenis organisme mikroskopis lainnya. Pada umumnya, kumpulan berbagai partikel ini berasal dari aliran yang terbawa dari darat dan juga berasal dari perairan itu sendiri, sehingga berdampak pada bervariasinya tingkat kekeruhan di suatu perairan dari waktu ke waktu, seperti pada saat musim penghujan, maka tingkat kekeruhan akan lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat musim kemarau (http://www.ourlake.org/html/turbidity.html).

Adanya perbedaan penyebab kekeruhan diperairan juga menjadi penyebab perubahan komposisi dari komunitas organisme perairan di badan air tersebut. Apabila kekeruhan terjadi akibat besarnya volume partikel sedimen yang

tersuspensi akan menjadi penyebab berkurangnya penetrasi cahaya, sehingga menghambat aktivitas fotosintesis fitoplankton, alga dan makropita yang berada jauh dari permukaan. Sedangkan jika kekeruhan lebih besar dipengaruhi oleh blooming alga, cahaya tidak akan jauh menembus kedalam badan air, sehingga produsen primer menjadi terbatas khususnya yang berada dilapisan paling atas.

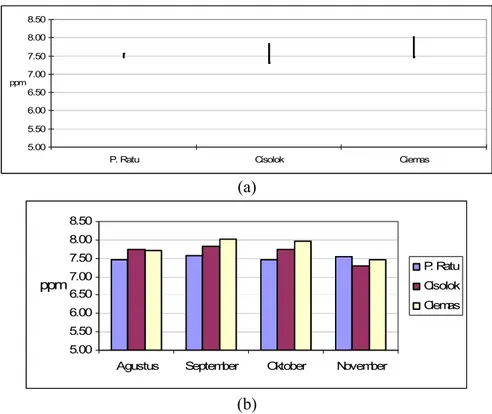

Cyanobacter (blue-green algae) sangat menyukai kondisi seperti ini dan secara perlahan mengapung di permukaan. Secara keseluruhan, adanya kekeruhan menyebabkan berkurangnya organisme yang melakukan fotosintesis untuk menyediakan makanan bagi kebanyakan invertebrata. Sehingga semua invertebrate mengalami penurunan yang menyebabkan turunnya populasi ikan diperairan (http://www.ourlake.org/html/turbidity.html). Gambar 18 (a) dan (b) merupakan grafik hasil pengukuran kekeruhan di setiap stasiun dan waktu pengamatan di Teluk Pelabuhan Ratu.

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

P Ratu Cisolok Ciemas

NTU (a) 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Agustus September Oktober November

NTU

P. Ratu Cisolok Ciemas

(b)

Gambar 18.(a) Grafik Kekeruhan Perairan di Setiap Stasiun Pengamatan. (b) Grafik Kekeruhan Perairan di Setiap Waktu Pengamatan

Dari hasil pengukuran yang dilakukan seperti yang terlihat pada Gambar 18 (a) dan (b), didapat nilai kekeruhan perairan Teluk Pelabuhan Ratu berkisar antara 1,50 – 3,75 NTU. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa kualitas perairan Teluk Pelabuhan Ratu dilihat dari kekeruhan kondisinya masih sangat baik. Pada lokasi pengamatan di pertengahan Kecamatan Ciemas hingga Kecamatan Pelabuhan Ratu kisaran kekeruhan berada pada 2,84 – 3,75 NTU, hal ini disebabkan masih adanya pengaruh limpasan dari Sungai Cimandiri dan arus yang tidak begitu kuat. Sedangkan untuk sebagian Kecamatan Pelabuhan Ratu sampai Kecamatan Cisolok serta sebagian Kecamatan Ciemas kisaran kekeruhannya adalah 1,50 – 2,83 NTU. Berikut ini akan disajikan gambar mengenai kondisi perairan Teluk Pelabuhan Ratu yang jernih khususnya kawasan Ciemas.

Gambar 19. Perairan Teluk Pelabuhan Ratu yang Jernih (06/Nov/08) Kondisi perairan yang jernih seperti yang terlihat pada Gambar 19 merupakan kondisi yang sangat baik untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan sistem Keramba Jaring Apung.

4.2.l. COD

Efendi (2003) menggambarkan COD sebagai jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis menjadi CO2 dan H2O. Dalam hal ini pengukuran COD dimaksudkan untuk mengetahui kandungan bahan organik dan anorganik diperairan. Muatan bahan

organik yang ada dapat diketahui dengan menghitung konsentrasi oksigen berdasarkan reaksi dari suatu bahan oksidan kuat (Alerts dan Santika, 1987). Gambar 20 (a) dan (b) memperlihatkan grafik konsentrasi COD di perairan Teluk Pelabuhan Ratu.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

P. Ratu Cisolok Ciemas

ppm (a) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Agustus September Oktober November

ppm

P. Ratu Cisolok Ciemas

(b)

Gambar 20.(a) Konsentrasi COD di Masing-masing Stasiun Pengamatan. (b) Konsentrasi COD di Masing-masing Waktu Pengamatan

Sebaran COD di peraian Teluk Pelabuhan Ratu yang terukur berada pada kisaran nilai 11,75 – 16,38 mg/l (Gambar 20 a, b). Pengambilan sampel dilakukan pada saat pasang dan surut di kawasan yang relatif jauh dari garis pantai atau tepatnya pada jarak yang diperkirakan peneliti sesuai untuk unit keramba dapat ditempatkan.

4.2.m. BOD5

Parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberadaan bahan organik diperairan adalah BOD. Semakin tinggi nilai BOD maka semakin tinggi pula aktivitas organisme untuk menguraikan bahan organik atau dapat dikatakan

pula semakin besar kandungan bahan organik diperairan tersebut. Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yag sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara kualitatif dengan melihat jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik. Kandungan bahan organik yang tinggi ditunjukkan dengan semakin sedikitnya sisa oksigen terlarut (Efendi, 2003). Gambar 21 (a) dan(b) memperlihatkan grafik kisaran konsentrasi BOD di Teluk Pelabuhan Ratu selama masa penelitian.

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

P. Ratu Cisolok Ciemas

ppm (a) 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Agustus September Oktober November

ppm

P. Ratu Cisolok Ciemas

(b)

Gambar 21.(a) Grafik Kisaran Kandungan BOD di Teluk Pelabuhan Ratu pada setiap Stasiun Pengamatan. (b) Grafik Kisaran Kandungan BOD di Teluk

Pelabuhan Ratu pada setiap Waktu Pengamatan

Kandungan BOD yang diamati di perairan Teluk Pelabuhan Ratu selama bulan Agustus hingga November 2007 berkisar antara 1,11 – 2,50 mg/l (Gambar 21 a, b), maka dapat dikatakan kondisi perairan teluk tersebut masih berada dalam kondisi yang baik dan tidak tercemar oleh bahan organik. Kisaran yang terlihat di grafik lebih dikarenakan jarak masing-masing stasiun yang relatif jauh dari garis pantai (± 50 – 250 m). Semakin jauh jarak stasiun dari garis pantai dan muara

sungai maka makin rendah pula kandungan bahan organik di perairan yang menyebabkan kandungan BOD perairan tersebut juga menjadi rendah.

4.2.n. Parameter Biologi/Hama

Parameter biologi yang diamati oleh peneliti di kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terbatas pada hama. Hal ini dikarenakan organisme budidaya yang ditebar memiliki ukuran yang sudah relatif besar dengan ukuran bobot 100 gram. Sehingga ikan yang dipelihara dapat langsung diberi pakan berupa pelet serta tidak memerlukan pakan alami berupa phytoplankton maupun zooplankton untuk memicu pertumbuhannya. Hama adalah organisme yang keberadaannya di dalam wadah produksi tidak dikehendaki karena bersifat kompetitor atau predator bagi ikan yang dibudidayakan. Hama ikan budidaya terdiri dari golongan ikan, reptil darat maupun yang hidup diperairan, mamalia darat dan sebagainya. Organisme yang tidak dikehendaki tersebut keberadaannya harus dihindarkan, ditekan ataupun diberantas sehingga tidak mengganggunggu aktivitas budidaya (Effendi, 2004).

Teluk Pelabuhan Ratu itu sendiri tidak dapat dipungkiri memiliki beberapa jenis hama yang potensial. Hama yang termasuk spesies ikan buntal penyebarannya hampir merata di seluruh perairan teluk, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Ikan buntal ini tidak secara langsung memangsa organisme budidaya, akan tetapi lebih bersifat merusak instalasi budidaya terutama jaring keramba. Ikan ini memakan sisa-sisa pakan yang menempel di jaring hingga mencoba masuk ke dalam keramba, sehingga dengan gigi-gigi yang tajam ikan ini dapat merusak jaring dan berpotensi melepaskan organisme budidaya ke perairan lepas. Dari 10 nelayan yang diwawancarai penulis (Lampiran 6), rata-rata mendapatkan 2 – 5 ekor ikan buntal yang tertangkap pada saat pengoperasian bagan apung. Selain ikan buntal, hama potensial lain adalah reptil darat berupa biawak, penyebarannya terbatas pada kawasan Ciemas. Spesies ini sangat jarang di temui pada saat melakukan survey, hanya ada 3 ekor yang ditemui di kawasan Ciemas, walaupun demikian reptil ini harus tetap diwaspadai.

Setelah melihat dinamika nilai parameter biofisik perairan berikut akan ditampilkan tabel mengenai perhitungan analisis spasial penentuan lokasi dan kesesuaian lahan di Teluk Pelabuhan Ratu.

Lokasi Parameter Kisaran yang Direkomendasikan (S2)

Kisaran Optimal

(S1) Nilai* Skor Bobot Ni (Ni/N maks) x 100 Jumlah Keterangan

Suhu (ºC) 25 – < 29 29 – 30 28.25 4 3 12 12

Arus (cm/det) 20 – < 24 25 – 30 17.47 2 3 6 6

Salinitas (psu) 29 – < 30 atau > 33 – 35 30 – 33 33.77 3 3 9 9

Oksigen (mg/l) 5 – < 7 atau > 8 – 10 7 – 8 7.51 4 3 12 12 Amonia (mg/l) > 0,2 – < 0,5 0 – 0,2 0.27 3 3 9 9 Kedalaman (m) 6 – < 15 atau > 25 – 40 15 – 25 27.00 3 2 6 6 Gelombang (cm) > 30 – 50 10 – 30 39.44 3 2 6 6 pH 7,0 – < 7,5 atau > 8,0– 8,5 7,5 – 8,0 7.63 4 2 8 8 Kekeruhan (NTU) > 5 – 30 < 5 2.41 4 1 4 4 Kecerahan (m) 3 – < 5 5 5.63 4 1 4 4 BOD5 (mg/l) > 25 – 45 < 25 1.60 4 1 4 4 Pelabuhan Ratu COD (mg/l) > 40 – 80 < 40 14.46 4 1 4 4 84 Sangat Sesuai

Lokasi Parameter Kisaran yang Direkomendasikan (S2)

Kisaran Optimal

(S1) Nilai* Skor Bobot Ni (Ni/N maks) x 100 Jumlah Keterangan

Suhu (ºC) 25 – < 29 29 – 30 29.06 4 3 12 12

Arus (cm/det) 20 – < 24 25 – 30 15.19 2 3 6 6

Salinitas (psu) 29 – < 30 atau > 33 – 35 30 – 33 33.80 3 3 9 9

Oksigen (mg/l) 5 – < 7 atau > 8 – 10 7 – 8 7.66 4 3 12 12 Amonia (mg/l) > 0,2 – < 0,5 0 – 0,2 0.23 3 3 9 9 Kedalaman (m) 6 – < 15 atau > 25 – 40 15 – 25 20.00 4 2 8 8 Gelombang (cm) > 30 – 50 10 – 30 40.69 3 2 6 6 pH 7,0 – < 7,5 atau > 8,0– 8,5 7,5 – 8,0 7.45 3 2 6 6 Kekeruhan (NTU) > 5 – 30 < 5 2.96 4 1 4 4 Kecerahan (m) 3 – < 5 5 5.18 4 1 4 4 BOD5 (mg/l) > 25 – 45 < 25 1.53 4 1 4 4 Cisolok COD (mg/l) > 40 – 80 < 40 14.26 4 1 4 4 84 Sangat Sesuai

Lokasi Parameter Kisaran yang Direkomendasikan (S2)

Kisaran Optimal

(S1) Nilai* Skor Bobot Ni (Ni/N maks) x 100 Jumlah Keterangan

Suhu (ºC) 25 – < 29 29 – 30 29.25 4 3 12 12

Arus (cm/det) 20 – < 24 25 – 30 16.49 2 3 6 6

Salinitas (psu) 29 – < 30 atau > 33 – 35 30 – 33 33.61 3 3 9 9

Oksigen (mg/l) 5 – < 7 atau > 8 – 10 7 – 8 7.79 4 3 12 12 Amonia (mg/l) > 0,2 – < 0,5 0 – 0,2 0.21 3 3 9 9 Kedalaman (m) 6 – < 15 atau > 25 – 40 15 – 25 20.00 4 2 8 8 Gelombang (cm) > 30 – 50 10 – 30 44.22 3 2 6 6 pH 7,0 – < 7,5 atau > 8,0– 8,5 7,5 – 8,0 8.00 4 2 8 8 Kekeruhan (NTU) > 5 – 30 < 5 2.39 4 1 4 4 Kecerahan (m) 3 – < 5 5 5.88 4 1 4 4 BOD5 (mg/l) > 25 – 45 < 25 1.74 4 1 4 4 Ciemas COD (mg/l) > 40 – 80 < 40 14.36 4 1 4 4 86 Sangat Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2007

4.3. Analisis Kesesuaian Lahan

Berdasarkan hasil analisis spasial dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui software Arc View 3.3 dan survey lapangan (ground chek) diperoleh total luasan area kerja di kawasan Teluk Pelabuhan Ratu sebesar ± 7.585,42 ha. Penentuan kesesuaian lahan untuk budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung dilakukan melalui proses tahapan yang meliputi: (1) sistem penilaian dengan menggunakan parameter kualitas air yang disajikan dalam bentuk matrik, pemberian skor dan bobot pada masing-masing parameter; (2) data setiap parameter dimasukkan kedalam setiap stasiun sehingga diperoleh peta-peta tematik; (3) proses tumpang tindih (overlay) semua parameter yang telah berbentuk peta-peta tematik sehingga didapatkan total nilai dari setiap stasiun atau titik pengambilan sampel; (4) total nilai akhir dicocokkan dengan kelas kesesuaian, yaitu kelas 1 sangat sesuai (highly suitable) berkisar antara 80 – 100 %, kelas 2 sesuai (moderatly suitable) berkisar antara 60 – 79 % dan kelas 3 tidak sesuai (not suitable) adalah < 59 %, sehingga diperoleh total nilai hasil akhir tiap-tiap stasiun dan kelasnya, melalui tahapan inilah didapatkan peta kesesuaian lahan untuk budidaya dengan sistem keramba jaring apung di Teluk Pelabuhan Ratu.

Hasil analisis spasial kesesuaian lahan yang dilakukan pada area penelitian seluas ± 7.585,42 ha diperoleh luasan perairan teluk yang sesuai untuk budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung yang terdiri dari 2 kelas, yaitu Kelas 1

sangat sesuai dengan luas lahan sebesar 7.501,91 ha atau 98,90 % dari total area penelitian atau 17,86 % dari luas total perairan teluk Pelabuhan Ratu (± 42.000 ha) dan Kelas 2 yaitu kawasan yang sesuai dengan luasan sebesar 83,51 ha atau 1,10 % dari luasan total area penelitian atau 0,20 % dari luas total perairan Teluk Pelabuhan Ratu (± 42.000 ha). Dengan demikian, kawasan perairan Teluk Pelabuhan Ratu memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung, sehingga diharapkan mampu menghasilkan produksi perikanan laut yang besar dengan mutu yang baik sesuai keinginan pasar. Untuk lebih jelasnya Gambar 22 berikut merupakan peta yang memperlihatkan kawasan yang sangat sesuai untuk ditempatkannya budidaya perikanan sistem keramba jaring apung.

4.4. Estimasi Beban Limbah

Buangan limbah dari kegiatan budidaya ke lingkungan perairan dapat dikategorikan sebagai buangan yang secara terus-menerus dilakukan akibat produksi budidaya, buangan dalam waktu tertentu dari kegiatan budidaya dan buangan dalam waktu tertentu berupa bahan kimia. Buangan limbah meliputi bahan organik terlarut dan partikel serta nutrien anorganik. Campuran berbagai partikel organik terlarut dalam bentuk feses, sisa pakan dan pakan yang jatuh mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan zat pewarna. Beberapa buangan anorganik juga dilepaskan terutama ammonia, bikarbonat, phosfat dan urea. Limbah buangan dari kegiatan budidaya meliputi sisa pengolahan ikan dan pembuangan ikan yang mati dan pemberian berupa silase. Buangan anorganik dalam hal ini termasuk deterjen dan buangan hasil dari pencucian keramba (berupa antifoulant dan logam berat). Kebanyakan berbagai macam buangan berupa inorganik tersebut dibuang dari kegiatan budidaya diluar kegiatan pemeliharaan. Pelepasan bahan kimia dari lokasi produksi terutama terdiri dari obat-obatan dan antifoulant (Read dan Fernandes, 2003).

Dampak dari setiap jenis limbah yang dilepas kekolom perairan tergantung pada kondisi hidrograpik, kondisi topografi dasar perairan dan geografi suatu kawasan. Produk terlarut berupa ammonia, phosphor, karbon organik terlarut (termasuk nitrogen organik terlarut dan phosphor organik terlarut) dan pelepasan lemak dari makanan yang dapat membentuk lapisan pada permukaan perairan (Black, 2001). Dampak lingkungan dari produk terlarut ini tergantung pada tingkat dimana nutrien diuraikan sebelum diasimilasi oleh ekosistem pelagis. Pada lingkungan yang kapasitas pertukaran airnya lemah, ada tingkat resiko yang sangat tinggi dari akumulasi nutrien di satu kawasan (hipertrofikasi).

Diperairan dangkal, dengan kondisi arus yang lemah, partikel limbah buangan dari kegiatan budidaya akan mengendap di dasar yang jaraknya dekat dengan titik buangan. Sehingga produksi yang dilakukan secara terus menerus akan memberikan resiko pada cepatnya akumulasi lokal dari bahan-bahan limbah yang terdapat didasar perairan (Fernandes et al., 2002). Endapan dari bahan organik yang ada di bawah keramba dan resultan perubahan pada kondisi sedimen merupakan hal yang paling nyata dan merupakan penelitian dampak yang terbaik

dari budidaya ikan laut. Hal ini merupakan bagian yang berkaitan pada kenyataan bahwa pengaruh-pengaruh ini sedikit berbeda akibat berbedanya bentuk bahan organik yang dibuang keperairan (Samuelsen et al., 1988). Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi seberapa besar material tersebut memperkaya sedimen yang berada di bawah keramba adalah arus pasang surut, masukan limbah, kedalaman perairan, komposisi, ukuran dan sifat bahan-bahan partikel yang dikeluarkan, suhu dan salinitas perairan laut, kecepatan angin dan keadaan gelombang (Provost, 1996). Buangan limbah yang masuk keperairan yang lebih dalam atau dimana kondisi dibawahnya disapu dengan baik oleh arus yang kuat, akan disebar keseluruh wilayah perairan yang luas.

The Scottish Environment Protection Agency’s yang pokok perhatiannya pada peningkatan nutrien yang dapat menghasilkan peningkatan populasi fitoplankton di kawasan yang memiliki resiko yang tinggi akibat karakteristik

flushing yang rendah, penurunan kandungan oksigen di dasar basin suatu teluk yang memang secara alami memiliki kandungan oksigen yang rendah, obat-obatan dan bahan kimia yang mungkin terakumulasi di dalam sedimen atau yang ditransportasikan kekawasan yang luas, treatment antifoulant yang menghasilkan kandungan berlebih berupa Zn, Cu pada sedimen dan perairan akibat pencucian jaring keramba dan penguraian limbah organik menyebabkan degradasi baik secara biologi dan sedimen (Henderson dan Davies, 2000).

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengembangan perikanan budidaya dengan sistem apapun tergantung pada intensitas usaha, beban limbah alami maupun limbah budidaya yang dihasilkan, laju pergantian air, kapasitas assimilasi dan karakteristik lainnya yang sangat mempengaruhi daya dukung dan daya pulih perairan tersebut. Dengan demikian, tingkat teknologi yang akan dikembangkan harus sesuai dengan kondisi perairan, sehingga resiko kegagalan relatif rendah dan hasil yang didapat bisa berlangsung secara berkesinambungan (Ali, 2003).

Ada tiga jenis limbah polutan utama yang dapat dihasilkan oleh fasilitas budidaya yaitu: bahan kimia pembersih fasilitas budidaya, obat-obatan untuk pengendalian penyakit dan hasil buangan metabolisme seperti feses, ammonia dan makanan yang tidak dimakan yang berupa bahan terlarut dan padatan tersuspensi

(Mugget al., 2003). Dalam penelitin ini, jenis limbah yang diamati adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya ikan dalam keramba dan yang berasal dari kegiatan non keramba serta hanya dibatasi pada kandungan nitrogen.

4.4.1. Estimasi Beban Limbah Keramba Jaring Apung

Besarnya suatu dampak tergantung pada banyak faktor seperti skala dan frekuensi suatu aktivitas, kondisi biologi dan oseanografi dimana kegiatan itu berlangsung dan gabungan pengaruh di masa lalu, pengaruh saat ini dan kegiatan yang akan berlangsung di kawasan tersebut. Pada akhirnya, penentuan apakah dampak lingkungan akan terjadi hanya dapat di duga melalui beberapa proses kajian mengenai dampak lingkungan secara komprehensif (Milewski, 2001).

Langkah pertama dalam menentukan rencana pengelolaan limbah adalah menghitung jumlah potensial makanan yang tidak dimakan dan seberapa banyak feses yang dihasilkan oleh organisme yang dibudidayakan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan pakan, tetapi komposisi dan bahan alami yang digunakan dalam makanan dan proses yang terlibat dalam penyiapannya merupakan hal yang terpenting (Mugg et al., 2003).

Pendekatan estimasi beban limbah budidaya yang diterapkan dalam studi ini mengacu pada penelitian sebelumnya (Usman et al., 2002) dan merupakan pengembangan formula estimasi dari beban pakan yang masuk keperairan. Usman

et al., (2002) yang menghitung beban limbah budidaya untuk senyawa nitrogen dengan cara sebagai berikut:

¾ Kebutuhan pakan untuk produksi 1 ton ikan kerapu = 2.200 kg.

¾ Dari analisa proksimat didapat kandungan N pelet (tergantung merk pakan) ikan kerapu = 181,5 kg N/2.200 kg pelet.

¾ Pakan sebagai uneaten food = 200 kg dengan N = 16,5 kg.

¾ Pakan yang dimakan = 2.000 kg dengan N = 165 kg; dikeluarkan melalui feses (tidak tercerna) = 840 kg dengan N = 26,7 kg; pakan yang dicerna = 1160 kg dengan N = 138,3 kg dimana sebagian akan dibuang melalui ekskresi dan panas = 107,8 kg N dan tersimpan dalam daging = 30,5 kg N.

¾ Jumlah loading N keperairan = 16,5 kg + 26,7 kg + 107,8 kg = 151 kg N. Penelitian ini terbatas pada kegiatan pembesaran ikan kerapu dengan bobot individu ikan rata-rata 100 g sampai berat konsumsi yaitu 500 g dengan lama

pemeliharaan 6 bulan (180 hari). Alasan yang mendasari pembatasan ini adalah keumuman yang dipakai oleh para pengusaha perikanan dalam membudidayakan ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa ukuran 1 unit keramba yang dipakai adalah 3 x 3 x 3 m3 dengan pada tebar 20 ekor/m3.

Berdasarkan luas lahan kesesuaian untuk budidaya sistem keramba jaring apung yang didapat, maka nilai estimasi beban limbah yang masuk ke perairan Teluk Pelabuhan Ratu adalah sebagai berikut:

1. Diketahui: Luas lahan yang sangat sesuai 8.500 ha Pemanfaatan sebesar 10 % dari luasan

1 unit keramba terdiri dari 10 keramba berukuran 3 x 3 x 3 m3 Padat penebaran sebanyak 20 ekor/m3

SR 80 % dengan bobot akhir 500 g/ekor 1 ha = 10000 m2x

100 10

, jika ukuran keramba 9 m2, maka:

= 111 9 1000 2 2 m

m , sehingga dalam 1 ha terdapat ± 100 buah keramba

Jadi, dari luasan sebesar 7.585,42 ha terdapat ± 758.542 keramba atau sebanyak 75.854,2 unit dengan padat penebaran yang dilakukan adalah sebanyak 20 ekor/m3. Dalam tulisan ini satu unit keramba terdiri dari 10 buah petakan keramba dengan ketentuan 9 buah keramba dimanfaatkan sebagai sarana produksi dan 1 petakan keramba dijadikan sebagai rumah jaga atau digunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga setiap unit keramba hanya ada 9 keramba yang dioperasikan untuk membudidayakan ikan kerapu. Jika dalam 1 unit keramba serentak ditebar dengan benih ikan, sehingga 1 unit keramba berisi ± 4.050 ekor ikan kerapu. Selama masa pemeliharaan diasumsikan tingkat kelulushidupan ikan sebesar 80%, sehingga pada saat pemanenan diperkirakan total biomass ikan kerapu adalah 3.240 ekor. Jika bobot individu ikan 500g/ekor maka dalam satu siklus pemeliharaan (6 bulan) didapat total produksi sebesar 1,62 ton ikan kerapu.

2. Diketahui produksi total 1,62 ton ikan kerapu dengan kebutuhan pakan sebanyak 2,2 ton untuk memproduksi 1 ton ikan dengan kandungan N sebesar

8,25 %. Dengan demikian, jumlah pakan yang dibutuhkan untuk produksi ikan sebanyak 1,62 ton adalah 3,56 ton pakan dengan N sebesar 0,29 ton.

3. Pakan sebagai Uneaten Food

Dari sejumlah pakan yang diberikan, tidak dimakan oleh ikan sebesar 9 % dengan kandungan N sebesar 8,25 %, sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: UF = 3,56 x 100 9 = 0,32 ton N = 0,32 x 100 25 , 8 = 0,03 ton

4. Jika diketahui pakan yang dimakan oleh ikan sebanyak 91 % dengan kandungan N sebesar 8,25 %; dengan demikian dari 3,56 ton pakan yang diberi pada ikan budidaya selama enam bulan masa pemeliharaan yang dimakan adalah 3,24 ton dengan kandungan N sebesar 0,27 ton.

5. Banyaknya feses yang dikeluarkan oleh ikan yang dipelihara adalah sekitar 42 % dari pakan yang dimakan dengan kandungan N sebesar 3,2 %; sehingga dari pakan sebanyak 3,24 ton yang dimakan oleh ikan, yang dikeluarkan menjadi feses sebanyak 1,36 ton dengan kandungan N sebesar 0,04 ton.

6. Sejumlah pakan yang dimakan oleh ikan, yang dicerna hanya 58 % dengan kandungan N sebesar 11,9 %. Dengan demikian, dari 3,24 ton pakan yang dimakan oleh ikan, yang dicerna adalah sebesar 1,88 ton dengan kandungan N sebesar 0,22 ton.

7. Dari sejumlah pakan yang dicerna, dikeluarkan oleh ikan berupa panas dan ekskresi lain di dapat kandungan N-nya sebesar 9,29 % serta kandungan N yang tersimpan dalam daging sebesar 2,63 %. Sehingga dari 1,88 ton pakan yang dicerna, yang dikeluarkan berupa panas dan ekskresi lain memiliki N sebesar 0,17 ton; yang tersimpan dalam daging sebesar 0,05 ton N.

8. Sehingga jumlah total loading N dari kegiatan budidaya sistem keramba jaring apung keperairan selama masa pemeliharaan adalah sebesar 0,24 ton N yang di dapat dari hasil penjumlahan total nitrogen pakan yang menjadi uneaten food dengan nitrogen pakan yang dikeluarkan berupa feses dan nitrogen pakan yang dikeluarkan berupa panas serta ekskresi lainnya. Secara singkat perhitungan ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Estimasi Beban Limbah Kegiatan Budidaya Perikanan Sistem KJA

Variabel Bobot (ton) N (ton)

Jumlah Total Pakan untuk 1,62 ton ikan (2.2 ton/tiap produksi 1 ton ikan

dengan N 8,25 %) 3,56 0,29

Uneaten Food (9 % dari total pakan dengan kandungan N 8,25 %) 0,32 0,03 Pakan yang Dimakan (91 % dari pakan yang diberi dengan N 8,25 %) 3,24 0,27 Feses (42 % dari pakan yang dimakan dengan N 3,2 %) 1,36 0,04 Tercerna (58 % dari pakan yang dimakan dengan N 11,9 %) 1,88 0,22 Ekskresi (9,29 % dari pakan yang dimakan) - 0,17 N dalam Daging (2,63 % dari pakan yang dimakan) - 0,05

Loading N (UF+Feses+Ekskresi) - 0,24

Sumber : Usman et al., (2001)

Tabel 11 memperlihatkan secara ringkas mengenai banyaknya bahan organik beserta jumlah Nitrogen yang masuk keperairan yang berasal dari kegiatan budidaya perikanan dengan sistem keramba jarring apung.

Adapun cara lain untuk menghitung loading nutrien ke dalam perairan selain yang dilakukan oleh Usman et al., (2001), dapat juga dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut ini:

Formula Ackefors dan Enell (1994), yaitu:

tonNitrogen = (A x Cd Nitrogen) – (B x Cf Nitrogen)

tonNitrogen adalah Loading Nitrogen ke dalam perairan; A adalah bobot basah pelet yang digunakan (kadar air 8 – 10 %); B adalah bobot basah ikan yang diproduksi; CdNitrogen adalah kandungan Nitrogen dari pelet (% berat basah) dan CfNitrogen adalah kandungan Nitrogen dari karkas ikan (% berat basah).

Berdasarkan luas perairan efektif untuk kegiatan budidaya keramba jaring apung di perairan Teluk Pelabuhan Ratu yaitu 7.585,42 ha dengan pemanfaatan sebesar 10 % per hektar (Hanafi et al., 2001), maka jumlah keramba yang dapat dikembangkan adalah sebanyak 75.854,2 unit dengan jumlah untuk masing-masing unit adalah 10 keramba dengan ukuran 3 x 3 x 3 m3. Jika masing-masing keramba diterapkan padat penebaran sebanyak 20 ekor/m3 dengan ukuran 100 g/ekor selama 6 bulan pemeliharaan atau mencapai berat 500 g/ekor dengan tingkat kelulushidupan rata-rata adalah 80 %. Sehingga jumlah ikan yang ada untuk 10 unit/ha luasan lahan selama 6 bulan pemeliharaan berjumlah 4.050 ekor dengan berat total biomass adalah 1,62 ton serta memerlukan pakan sebanyak 3,56 ton. Selama pemeliharaan, tiap ton ikan yang dihasilkan menghabiskan pakan

sebanyak 2,2 ton dengan kandungan N sebesar 8,25 % dan N karkas ikan sebesar 2,63 %.

Berdasarkan penjabaran prediksi ini, maka: tonNitrogen = (A x CdNitrogen) – (B x CfNitrogen)

= (3,56 x 100 25 , 8 ) – (1,62 x 100 63 , 2 ) = 0,29 – 0,04 = 0,25 ton

Jumlah loading nitrogen dari kegiatan pembesaran ikan kerapu dengan sistem budidaya keramba jaring apung yang masuk kedalam perairan Teluk Pelabuhan Ratu adalah sebesar 0,25 ton N/unit/ 6 bulan.

Perhitungan Nitrogen dari beban pakan yang masuk keperairan menggunakan formula Ackefors dan Enell (1994), yaitu:

ton N adalah jumlah Nitrogen yang dilepaskan keperairan;

¦

n i i bp 1 adalah beban pakan yang masuk keperairan dari n keramba; Pr adalah kandungan protein dalam pakan (% berat basah) dan 6,25 adalah konstanta faktor perkalian protein kasar.

Jika selama pemeliharaan menggunakan pakan sebanyak 35,64 ton dengan kandungan protein pakan sebesar 40%, maka:

25 . 6 43 , 1 N ton = 0,23 ton

Berdasarkan formula yang dikembangkan oleh Usman et al., (2001) dan Ackefors dan Enell (1994), dapat diduga bahwa selama 6 bulan pemeliharaan ikan dengan sistem keramba jaring apung dapat menghasilkan loading nitrogen keperairan sebanyak 0,23 – 0,25 ton N/unit/6 bulan pemeliharaan. Jumlah buangan nitrogen keperairan ini memiliki kemungkinan untuk bertambah dan juga

6,25 Pr bp N ton n 1 i i

¦

u 6,25 100 40 3,56 N ton uberkurang jika 1) Padat tebar ditingkatkan ataupun diturunkan; 2) Tingkat kelulushidupan ikan yang dipelihara meningkat ataupun menurun; 3) Penebaran ikan dilakukan tidak secara serentak; 4) Frekuensi dari pengoperasian kegiatan budidaya. Bertambah dan berkurangnya masukan nitrogen keperairan sangat erat kaitannya dengan jumlah pakan yang diberi serta tingkat kecernaan pakan oleh ikan yang dipelihara.

Untuk menghitung loading total bahan organik digunakan formula perhitungan yang mengacu pada formula Iwana (1991) dalamBarg (1992), yaitu:

TO = TU + TF

TO adalah total limbah bahan organik; TU adalah total pakan yang tidak dimakan dan TF adalah total feses yang dibuang.

Maka: TO = 0,32 + 1,36 = 1,68 ton

Perhitungan masukan total bahan organik yang dikemukakan oleh Iwana (1991) dalam Barg (1992) merupakan murni bahan organik selama masa pemeliharaan ikan hingga waktu pemanenan. Dalam formula ini tidak diketahui berapa kandungan nitrogen yang diasumsikan dalam total buangan bahan organik tersebut, sehingga sulit untuk memprediksi berapa kandungan nitrogen yang dilepaskan diperairan. Akan tetapi, jika mengacu pada perhitungan kandungan nitrogen pada formula sebelumnya (Usaman et al., 2001), maka nitrogen yang dilepaskan keperairan akibat kegiatan budidaya sistem keramba jaring apung adalah sebesar 0,07 ton N/unit/6 bulan pemeliharaan atau lebih kecil dibandingkan prediksi total nitrogen sebelumnya yaitu sebesar 0,24 ton N/unit/6 bulan pemeliharaan.

4.4.2. Estimasi Beban Limbah Non Keramba Jaring Apung

Untuk memprediksi masukan limbah yang berasal dari non kegiatan budidaya sistem keramba jarring apung, terlebih dahulu harus mengetahui seberapa besar level aktivitas yang ada di suatu kawasan dalam hal ini Teluk Pelabuhan Ratu, selanjutnya level aktivitas tersebut dikalikan dengan koefisien limbah yang diambil dari hasil kajian para peneliti sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai estimasi beban limbah kegiatan non keramba jaring apung dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Estimasi buangan limbah non KJA di Teluk Pelabuhan Ratu Aktivitas Ekonomi Koefisien Limbah Pustaka Level Aktivitas Total N (kg/tahun) Rumah Tangga a. Limbah Padat b. Sampah 1,86 kgN/orang/thn 4 kgN/orang/thn 1 3 51.336 95.484,96 205.344 Peternakan a. Sapi b. Kambing c. Ayam 43,8 kgN/ekor/thn 4 kgN/ekor/thn 0,3 kgN/ekor/thn 4 4 5 -Akuakultur a. Tambak Udang b. Tambak Bandeng c. Hatchery 4,7 kgN/ton/thn 2,9 kgN/ton/thn 2,21 kgN/juta ekor/thn 6 7 7 -740.350 -1.636.173,5 Lahan Pertanian 0,04 kgN/ton 2 29059 1.162,36 Jumlah 1.938.164,82

Sumber: Data olahan, 2008

Tabel 12 memperlihatkan perhitungan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan non budidaya. Limbah yang berasal dari rumah tangga, hatchery dan pertanian dihitung dengan mengalikan level aktivitas yang diperoleh dari data sekunder dengan koefisien bahan limbah yang dikutip dari beberapa literatur. Total limbah yang dihasilkan oleh aktivitas non budidaya keramba jaring apung adalah 1.938.164,82 kg/tahun. Total limbah nitrogen ini didapat dari 10 desa (Tabel 8) yang penduduknya bermukim di kawasan pesisir Teluk Pelabuhan Ratu. Penentuan setiap level aktivitas mengacu pada data-data sekunder dari statistik kecamatan dan desa. Hasil akhir dari rangkaian model loading nutrien antropogenik diatas adalah ditemukannya nilai sebaran konsentrasi nitrat dari rumah tangga, pembenihan, serta kegiatan pertanian yang masuk keperairan pesisir Teluk Pelabuhan Ratu.

Formula yang dipakai di dalam perhitungan model ini didasarkan atas perhitungan nutrifikasi N dengan nutrient loading model yang dimodifikasi dan dikembangkan oleh Barg (1992), yaitu:

Ec =

V F x N

Ec adalah konsentrasi N dalam air (mg/l); N adalah jumlah nitrogen yang masuk keperairan (g) (produksi 1,62 ton); F adalah flushing time dan V adalah volume perairan (m3).

Flushing time (F) dapat dihitung dengan pendekatan tidal exchange method

F = 1/D; D =

Vh x T Vh Vh 1D adalah dilution rate; Vh adalah volume perairan pada pasang tertinggi (m3); V1 adalah volume perairan pada surut terendah (m3) dan T adalah periode pasang surut (hari).

Berdasarkan data perairan yang diperoleh di Teluk Pelabuhan Ratu, maka:

D =

3 3 000m 9.132.570. 25 , 0 m 0 672.570.00 x = 0,29 per hariSehingga dengan demikian didapat nilai F =

0,29 1

= 3,39 hari

Dari nilai yang didapat, maka:

Ec = 3 .000 62.126.000 39 , 3 210 . 327 . 969 m x gr = 0,05 gr/m3atau 0,05 mg/l

Perhitungan dengan nutrient loading model akan menghasilkan nilai konsentrasi N dalam perairan akibat masukan N limbah budidaya dan non budidaya. Nilai N ini selanjutnya dihubungkan dengan nilai N baku mutu perairan untuk budidaya (Kementrian Lingkungan Hidup, 2004), untuk mendapatkan nilai kapasitas optimal produksi budidaya (Popt) dengan pengertian bahwa nilai konsentrasi (N) berasal dari limbah produksi 1,62 ton kerapu ditambah dengan nilai N akibat masukan kegiatan antropogenik, maka produksi optimal (Popt) dapat diduga dengan cara sebagai berikut:

Popt =

lp bm N NPopt adalah produksi optimal yang dapat dicapai; (Nbm) adalah N baku mutu perairan (0,3 mg/l batas N yang disyaratkan KLH, 2004) dan (Nlp) adalah N limbah produksi 1,62 ton kerapu/unit keramba.

Sehingga Produksi optimal untuk N baku mutu 0,3 mg/l adalah Popt = 05 , 0 3 , 0 = 5,5 unit keramba

Produksi optimal untuk setiap hektar lahan budidaya adalah 5,5 dikalikan dengan 1,62 ton, sehingga produksi ikan yang dihasilkan adalah 9,18 ton. Dengan demikian, produksi ikan kerapu untuk setiap hektar lahan budidaya yang

ditempatkan pada wilayah yang sangat sesuai adalah 9,18 ton ikan kerapu/ha/6 bulan pemeliharaan. Sedangkan apabila kita mengacu pada pendekatan pemakaian perairan efektif 10% dari luas lahan yang sangat sesuai seperti yang dikemukakan oleh Hanafi et al., (2001) di dapat total produksi sebesar 16,2 ton/unit keramba/6 bulan pemeliharaan. Kedua pendekatan ini dapat dipakai untuk tujuan pemanfaatan kawasan pesisir yang berkelanjutan khususnya untuk kegiatan budidaya laut sistem keramba jaring apung karena masing-masing pendekatan ini memperhitungkan segi daya dukung lingkungan.

Banyaknya masukan nitrogen keperairan ini tidaklah berada dalam bentuk yang konstan, melainkan akan diperlakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh perairan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Romimohtarto (1991) yang menyatakan bahwa limbah dari sistem budidaya keramba jaring apung yang masuk keperairan pesisir dan lautan secara alami akan diproses melalui tahapan berikut: 1) Terjadi pengenceran dan penyebaran melalui proses turbulensi dan adanya fenomena arus pasang-surut; 2) Terjadi proses pemekatan oleh plankton serta proses fisik dan kimiawi dengan cara diserap, mengendap di dasar perairan dan pertukaran ion.

4.5. Analisis Jarak Sebaran Limbah

Kisaran kecepatan arus selama penelitian adalah 9,21 – 29,83 cm/det dengan kedalaman perairan teluk rata-rata ± 20 meter. Sementara itu untuk laju pengendapan partikel pakan maupun feses mengacu pada hasil percobaan yang dilakukan oleh Rachmansyah (2004) yaitu 1,65 – 2,64 cm/det. Selanjutnya pengaplikasian formula Gowen et al., (1989) dalam Barg (1992) adalah seperti yang disajikan berikut:

¾ Kecepatan arus 9,21 cm/det, maka:

= 112 m = 70 m

¾ Kecepatan arus 29,83 cm/det, maka:

= 362 m = 226 m det / 65 , 1 det / 21 , 9 20 cm cm x m d det / 64 , 2 det / 21 , 9 20 cm cm x m d det / 65 , 1 det / 83 , 29 20 cm cm x m d det / 64 , 2 det / 83 , 29 20 cm cm x m d