6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Biologi, Botani, Asal usul dan Penyebaran Jatropha spp.

Jarak pagar (Jatropha curcas L.) termasuk dalam famili Euphorbiaceae.

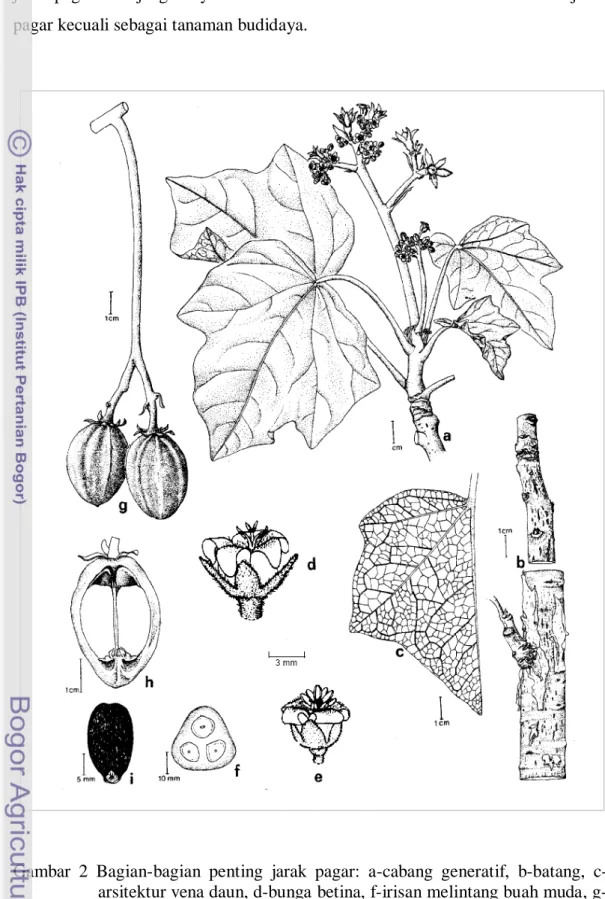

Tanaman jarak pagar adalah pohon kecil atau semak besar yang dapat mencapai tinggi hingga 5 meter. Pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim lingkungannya dan dormansi dapat terjadi karena fluktuasi curah hujan serta temperatur atau cahaya. Batangnya mengandung getah dan pada tanaman yang berasal dari biji (seedling) perakarannya satu di tengah dan empat di tepi (peripheral). Daunnya palmate berlobus dangkal sebanyak 5 – 7, memiliki panjang dan lebar bervariasi dari 6 sampai 15 cm dan tersusun secara alternate (Heller, 1996) (Gambar 2).

J. curcas adalah tanaman tahunan berumah satu (monoecious), diploid (Paramathma et al., 2005). Bunga jarak pagar juga bersifat protandrous di mana seringkali ditemukan dalam satu tanaman adanya bunga jantan dan bunga betina dengan rasio 29 : 1 dan kadang-kadang bunga hermaprodit. Bunga jantan dan bunga betina membuka secara sinkron sehingga dengan sistem pembungaan seperti itu memungkinkan penyerbukan berlangsung secara xenogamy maupun secara geitonogamy (Raju dan Ezradanam (2002). Karyotype J. curcas tersusun atas 22 kromosom metasentrik dan submetasentrik yang berukuran relatif kecil yang ukurannya berkisar antara 1.71 sampai dengan 1.24 μm (Carvalho et al., 2008; Soontornchainaksaeng dan Jenjittikul, 2003). Ukuran genom J. curcas relatif kecil yaitu sekitar 286 Mb (Sato et al., 2011).

Sejumlah ilmuwan telah mencoba menetapkan daerah asal-usul jarak pagar tetapi sumbernya masih menjadi kontroversi. Martin dan Mayeux (1984 dalam Heller 1996) menyebutkan daerah Ceara di Brazil sebagai daerah pusat penyebaran tanpa menyebutkan penjelasan. Aponte (1978 dalam Heller 1996) menduga jarak pagar adalah asli dari Amerika dan Meksiko di mana secara alami jarak pagar tumbuh di hutan dekat pantai meskipun Dehgan (menurut Heller, 1996) tidak pernah menemukan jarak pagar liar sejati ketika mengoleksi Jatropha di Meksiko. Beberapa sumber dikemukakan oleh Heller (1996) yang memperkuat

7

kemungkinan bahwa Meksiko dan Amerika Tengah adalah sumber keragaman jarak pagar ditunjang kenyataan bahwa di Asia dan di Afrika tidak ditemui jarak pagar kecuali sebagai tanaman budidaya.

Gambar 2 Bagian-bagian penting jarak pagar: a-cabang generatif, b-batang, c- arsitektur vena daun, d-bunga betina, f-irisan melintang buah muda, g- buah, h-irisan membujur buah, i-biji (Heller, 1996)

8

Dari kepulauan Karibia, jarak pagar kemungkinan disebarkan oleh penjelajah Portugis melalui Pulau Cape Verde dan Guinea Bissau di Afrika ke negara-negara lain di Afrika dan Asia (Lampiran 1). Burkill (1966 dalam Heller, 1996) berasumsi bahwa Portugis membawa jarak pagar ke Asia tetapi tidak sampai mencapai Malaka hingga datangnya penjajah Belanda sehingga orang Malaysia menyebut jarak pagar dengan suatu sebutan yang berarti jarak Belanda.

Tanaman jarak telah tersebar di hampir seluruh kepulauan di Indonesia.

Penyebaran spesies ini di Indonesia dapat diketahui dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Kementrian Pertanian RI. Eksplorasi berhasil mendapatkan provenan-provenan hampir dari seluruh wilayah Indonesia yaitu dari: Sumatra Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan (Mahmud, 2006).

Jatropha L. adalah genus yang tersebar luas dan memiliki 175 spesies (Airy Shaw, 1972). Pada umumnya terdapat di Amerika Tropika dan Afrika.

Hanya beberapa spesies yang asli Asia Barat Daya dan Asia serta satu spesies di Madagaskar. Tidak ada spesies asli Asia tenggara, Australia atau Oceania.

Sebagaimana di Thailand, di Indonesia ada lima spesies Jatropha yang dijumpai yaitu: J. curcas L. dan J.gossypifolia L. yang digunakan sebagai tanaman obat serta J. integerrima Jacq., J. multifida L. dan J. podagrica Hook. yang digunakan sebagai tanaman hias (Chayamarit et al., 2001, Hasnam, 2006).

Sebagian genus ini mempunyai jumlah khromosom 2n=44; J. curcas sendiri tebagi dalam dua kelompok 2n=22 dan 2n=24. Studi karyologi dari Jatropha di Thailand menunjukkan bahwa kelima spesies tersebut memiliki perbedaan konfigurasi kromosom pada tahap meiosis. J. curcas. dan J. multifida menunjukkan kofigurasi 7 bivalen berbentuk cincin + 4 bivalen berbentuk batang;

sedangkan J. integerrima Jacq dan J. podagrica menunjukkan konfigurasi berbentuk (6+5) dan (8+3) untuk bivalen cincin + 4 bivalen berbentuk batang;

sedangkan kromosom J. gossypifolia terbagi rata 11 : 11. Berdasarkan konfigurasi kromosom dan bentuk morfologi J. curcas, J. multifida dan J. gossypifolia kelihatannya berkerabat erat (Soontornchainaksaeng dan Jenjittikul, 2003).

Analisis fenogram oleh Dehgan dan Schutzman (1994) menunjukkan bahwa

9

ketiga spesies ini berada dalam kelompok yang berbeda pada subgenus Jatropha dan Subgenus Curcas. Sistematika genus Jatropha dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pemuliaan Jarak Pagar

Kunci sukses program perbaikan genetik adalah pada ketersediaan keragaman genetik dari karakter yang dikehendaki (Heller, 1996). Eksplorasi global terhadap sumber genetik, introduksi, karakterisasi dan evaluasi akan menyediakan pijakan yang kuat bagi pengembangan varietas unggul dengan berbagai metode perbaikan. Pekerjaan koleksi, karaketrisasi dan evaluasi plasma nutfah untuk pertumbuhan, morfologi, karakteristik biji, sifat daya hasil jarak pagar masih dalam tahap paling awal (Rao et al., 2008). Pengujian provenan yang sistematik dengan skala yang diperlukan belum dilakukan dan materi genetik dari pusat keragaman belum dieksplorasi sepenuhnya. Sementara latar belakang genetik jarak pagar di Asia dan di Afrika belum begitu jelas (Divakara et al., 2009).

Jarak pagar adalah tanaman introduksi pada banyak negara di Asia, Afrika serta Amerika Latin dan belum ada usaha sistematik untuk perbaikan pada tanaman ini. Varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan untuk tempat tumbuh yang spesifik belum tersedia (Jongschaap et al., 2007). Tujuan perbaikan genetik jarak pagar sebaiknya diarahkan untuk: jumlah bunga betina lebih banyak, hasil biji dan kandungan minyak tinggi, genjah, tahan terhadap hama dan penyakit, toleran terhadap kekeringan, tanaman pendek dan percabangan banyak (Divakara et al., 2009). Jarak pagar berada pada satu famili dengan jarak kepyar (Ricinus communis L.) sehingga menurut Sujatha et al. (2008) perbaikan genetik dan domestikasi jarak pagar sebaiknya mengikuti alur pada jarak kepyar. Jarak pagar dapat diperbaiki melalui pendugaan keragaman kerabat liar dan seleksi genotip superior, melalui pemuliaan mutasi, transfer gen asing melalui persilangan interspesies dan penemuan bioteknologi yang membawa perubahan ke arah sifat yang diinginkan (Divakara et al., 2009).

Perbaikan genetik jarak pagar dalam kaitannya dengan penyediaan bahan bakar alternatif menurut Nambisan (2007) adalah dengan cara: perbaikan hasil biji, peningkatan kandungan minyak biji dan perbaikan kualitas minyak dan sifat

10

esterifikasi. Tujuan pemuliaan paling penting saat ini untuk jarak pagar adalah peningkatan hasil minyak. Komponen yang mempunyai andil dalam hasil minyak per hektar adalah: jumlah bunga betina per tandan dan jumlah kapsul per tanaman, berat 1000 biji, kandungan minyak biji dan jumlah tanaman per hektar. Karena jumlah biji maksimum dalam kapsul terbatas dan faktor agronomi pada suatu kerapatan tanam juga terbatas maka untuk meningkatkan hasil dapat difokuskan pada peningkatan komponen hasil (Heller, 1996).

Aktivitas utama dalam perbaikan genetik adalah persilangan dan seleksi pada keragaman yang dimiliki. Jarak pagar adalah tanaman menyerbuk terbuka sehingga metode perbaikan genetik yang dapat diaplikasikan untuk mengeksploitasi keragaman genetik antara lain : (i) seleksi massa; (ii) seleksi berulang; (iii) pemuliaan mutasi; (iv) pemuliaan heterosis dan (v) persilangan interspesies (Divakara et al., 2009). Seleksi massa adalah metode pemuliaan paling sederhana yang dapat digunakan, di mana tanaman superior terpilih dikompositkan. Jika populasi terjaga tetap besar maka peningkatan akan dapat dicapai dengan memanfaatkan variasi genetik aditif. Metode seleksi berulang telah banyak dipakai untuk pemuliaan tanaman pohon. Kegiatannya meliputi seleksi yang dilakukan bersamaan baik yang menggunakan atau yang tanpa uji keturunan. Modifikasi dapat dilakukan pada metode ini. Selain itu kultivar hibrida juga dapat diusahakan dengan memanfaatkan efek heterosis (Heller, 1996).

Persilangan intersepesies pada Jatropha mempunyai andil yang besar untuk perbaikan genetik dalam hal transfer beberapa sifat berguna seperti kandungan minyak tinggi, jumlah biji maksimum, bunga betina yang banyak dan cabang yang kuat (Parthiban et al., 2009).

Kajian tentang heterosis pada jarak pagar telah dilakukan oleh Islam et al.

(2011) dengan membuat persilangan setengah dialel terhadap 6 tetua untuk karakter hasil biji dan komponen-komponennya. Keragaman pada umur berbunga, umur buah masak, jumlah cabang utama per tanaman, hasil biji per tanaman dan komponennya signifikan. Pada hasil biji ditemukan heterosis negatif maupun positif. Heterosis high mid-parent (254.13%) didapatkan pada hasil biji per tanaman. Heterosis small mid-parent ditemukan pada umur berbunga dan umur masak buah.

11

Sejak tahun 1996 Puslitbang Perkebunan telah melakukan kegiatan seleksi terhadap koleksi plasma nutfah yang dimiliki. Pada siklus pertama telah diidentifikasi populasi IP-1A, IP-1M dan IP-1P yang memiliki rerata daya hasil masing-masing 88 ± 21, 52 ± 14.7 dan 114 ± 20 kapsul per tanaman (Hasnam, 2006a). Siklus seleksi kedua (dengan kriteria seleksi jumlah kapsul pertanaman lebih dari 400 pada tahun pertama) didapatkan IP-2 dengan target produksi 2 ton pada tahun pertama, 3 – 3.5 ton pada tahun ke dua, 4 – 4.5 ton pada tahun ke tiga dan 6 – 7 ton pada tahun ke empat (Hasnam et al., 2007). IP3-P dan IP3-A yang merupakan hasil seleksi dari IP2-P dan IP2-A telah dilepas pada tahun 2009. IP3- P mempunyai potensi produksi 2.3 – 2.6 ton/ha/tahun untuk tahun pertama dengan kadar minyak 36% dan bisa mencapai 8 s.d. 9 ton/ha pada tahun ke empat. IP3-A memiliki potensi produksi 2 – 2.5 ton/ha/tahun untuk tahun pertama dengan kadar minyak 35% dan bisa mencapai 8 s.d. 8.5 ton/ha pada tahun ke empat (Puslitbangbun, 2009).

Menurut kajian keekonomian yang dilakukan oleh Kemala (2006), budidaya jarak pagar dengan teknologi rendah (jarak tanam tidak teratur, persentase tumbuh ± 65 persen, bibit sapuan, pemakaian pupuk dan pestisida sedikit) baru akan menguntungkan jika pertanaman mampu menghasilkan biji kering sebanyak ≥ 2 ton/ha/tahun berdasarkan harga jual biji per kilogram berkisar antara Rp. 700 sampai dengan Rp. 1000. Sementara jika dibudidayakan dengan metode standar (Mahmud et al., 2006), kajian keekonomian yang dilakukan oleh Martono (2009) mendapatkan bahwa dengan harga jual biji Rp. 1.000 per kg dan asumsi produksi 5 ton/ha/th, petani masih akan merugi. Hasnam, (2006) membuat perhitungan sederhana yaitu dengan asumsi populasi 2.500 tanaman per hektar dengan faktor koreksi 20% akan menghasilkan biji kering > 2 ton/ha/tahun jika tiap tanaman dapat menghasilkan > 400 kapsul per tahun.

Marka Molekuler untuk Evaluasi Genetik

Marka genetik terbagi menjadi tiga kelas besar yaitu : (i) marka yang berdasar sifat yang secara visual dapat diduga (marka morfologi); (ii) marka yang berdasar pada produk gen (marka biokimia) dan (iii) marka yang berdasar pada

12

pengujian DNA (marka molekuler) (Semagn et al., 2006). Marka morfologi dikarakterisasi visual secara fenotipik seperti warna bunga, bentuk biji, tipe tumbuh atau pigmentasi. Marka isozym adalah marka yang dapat membedakan enzim yang dideteksi melalui elektroforesis dan merupakan penanda spesifik.

Keterbatasan dari marka morfologi dan biokimia adalah dalam jumlah dan keterlibatan pengaruh faktor lingkungan atau fase perkembangan tanaman. Marka molekuler mempunyai keunggulan karena jumlahnya tidak terbatas dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun fase perkembangan tanaman (Tanksley dan McCouch, 1997).

Teknik dasar marka molekuler dapat diklasifikasikan menjadi 2 katagori yaitu: (i) teknik yang tidak berdasar pada PCR (non-PCR-based techniques) atau teknik berdasar hibridisasi seperti RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphisms) dan (ii) teknik berdasar PCR (PCR-based techniques) seperti RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), SSRs (Simple Sequence Repeats), SCAR (Sequence Characterized Amplified Region), ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) (Agarwal et al., 2008; Semagn et al., 2006).

Prinsip teknik RAPD adalah membedakan hasil amplifikasi PCR dari DNA genom. Polimorfisme dihasilkan oleh penyusunan kembali atau delesi pada atau di antara sisi pengikatan (binding site) oligonukleotida primer dalam genom menggunakan sekuen oligonukleotida acak pendek (sekitar 10 bp) (Williams et al., 1991). Teknik ini tidak memerlukan informasi awal tentang sekuen genom yang akan dianalisis sehingga dapat dimanfaatkan lintas spesies menggunakan primer universal. Beberapa keunggulan penggunaan metode RAPD adalah:

kebutuhan DNA sangat sedikit, hemat biaya, mudah diaplikasikan dan primer yang diperlukan sudah banyak dikomersialisasikan sehingga mudah diperoleh (Riedy et al., 1992). Selain mempunyai keunggulan, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan utama yaitu di antaranya adalah sangat tergantung dari kondisi reaksi sehingga hasilnya dapat bervarisai antar satu laboratorium dengan laboratorium yang lain serta tidak dapat membedakan individu yang homosigot dengan yang heterosigot (marka dominan) (Bardakci, 2001).

13

Karena karakteristiknya maka teknik RAPD memungkinkan penapisan dengan cepat polimorfisme pada daerah berbeda dalam genom (Williams et al., 1990) dan merupakan alat yang sangat berguna untuk pemetaan (Reiter et al., 1992), memungkinkan deteksi marka yang terkait dengan gen untuk sifat penting (Mitchelmore et al., 1991; Martin et al., 1991) dan kloning berdasar peta terhadap gen yang besangkutan. Sebagai contoh adalah gen fad3 yaitu gen omega-3 desaturase dari Arabidopsis thaliana dan gen RPS2 untuk ketahanan terhadap penyakit telah berhasil diklon dengan pendekatan ini (Arondel et al., 1992; Bent et al., 1994). Marka RAPD juga telah digunakan secara luas untuk berbagai keperluan di antaranya untuk evaluasi keragaman genetik pada barley (Albayrak dan Gözükirmizi, 1999), jeruk (Karsinah et al., 2002) dan jute (Hossain et al., 2002). Marka ini juga dimanfaatkan untuk determinasi hasil persilangan pada kelapa sawit (Thawaro dan Te-chato, 2009), kol (Liu et al., 2007), kapas (Dongre et al., 2011) dan tebu (Zhang et al., 2008).

SSR (mikrosatelit) adalah sekuen DNA yang pendek dan mempunyai motif berulangan secara tandem dengan 2 sampai 5 unit nukleotida yang tersebar dan meliputi seluruh genom, terutama pada organisme eukariota. Pasangan primer mikrosatelit (forward dan reverse) mengamplifikasi daerah yang diapit (flanking region) yang terjaga (conserved) untuk satu lokus pada kromosom (Akkaya et al., 1992; Powell et al., 1996). Keragaman pada SSR dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kejadian pindah silang yang unik selama miosis dan slip pada saat replikasi DNA (Richard et al., 2008).

Genom eukariota mengandung SSR dalam jumlah sangat banyak sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam pembentukan saturated map dan gene tagging. Keuntungan SSR secara alami adalah : (i) multipel alel SSR dapat dideteksi pada lokus tungal menggunakan penapisan berbasis PCR (ii) SSR biasanya tersebar pada seluruh genom (iii) sifatnya ko-dominan (iv) jumlah DNA yang dibutuhkan hanya sedikit dan (v) analisis dapat dilakukan secara semi otomatis (Robinson et al., 2004).

Prosedur umum yang digunakan untuk menemukan lokus SSR adalah dengan mengonstruksi pustaka genom DNA yang diperkaya (enriched library) untuk sekuen SSR dan diikuti dengan pengurutan (sequencing) (Edwards et al.,

14

1996). Metode ini membutuhkan banyak waktu dan mahal. Jika data sekuen DNA telah banyak tersedia maka akan lebih efisien untuk mendesain primer SSR berdasarkan data tersebut dengan bantuan komputer (Robinson et al., 2004).

Beberapa marka SSR telah dikembangkan berdasarkan basis data sekuen DNA seperti pada tanaman cabai (Sanwen et al., 2000) dan buncis (Guerra-Sanz, 2004).

Marka SSR mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan marka lain jika dikembangkan berdasarkan informasi sekuen DNA dari spesies yang bersangkutan. Jika data sekuen DNA tidak memadai untuk suatu spesies maka marka SSR dapat dikembangkan dari spesies yang berkerabat dekat (Park et al., 2009). Wen et al. (2010) telah berhasil mengembangkan marka SSR dari M.

esculenta untuk evaluasi keragaman genetik pada jarak pagar. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan memanfaatkan marka SSR yang dikembangkan dari spesies kerabat seperti pada kedelai (Peakall et al., 1998), rumputan (Zeid et al., 2010) dan bawang merah (Lee et al., 2011). Marka SSR juga telah dimanfaatkan untuk identifikasi dan determinasi hasil persilangan di antaranya pada padi (Ye- yun et al., 2005), jagung (Wang et al., 2002), tebu (Tarpomanova et al., 2009) dan bunga matahari (Antonova et al., 2006).

ISSR adalah segmen DNA yang teramplifikasi di antara dua daerah berulangan (mikrosatelit) yang identik dengan orientasi berlawanan. Teknik ini menggunakan mikrosatelit sebagai primer dan sasarannya adalah banyak lokus pada genom serta mengamplifikasi utamanya ISSR yang berbeda ukuran.

Mikrosatelit yang digunakan sebagai primer untuk ISSR dapat berupa dinukleotida, trinukleotida tetranukleotida maupun pentanukleotida (Gupta et al., 1994; Wu et al., 1994). ISSR menunjukkan spesifikasi seperti marka mikrosatelit tetapi tidak memerlukan informasi sekuen untuk mensintesis primer sehingga mempunyai kemudahan seperti menggunakan primer acak (random primer) (Joshi et al., 2000). Teknik ini juga sederhana, cepat dan penggunaan radioaktif tidak terlalu penting serta menunjukkan polimorfisme tinggi (Kojima et al., 1998).

SCAR adalah fragmen DNA genom yang diidentifikasi oleh amplifikasi PCR menggunakan sepasang primer oligonukleotida yang spesifik (Paran dan Michelmore, 1993; McDermott et al., 1994). SCAR dibuat dengan kloning dan pengurutan (sequencing) ujung belakang dua marka RAPD yang didiagnose

15

terkait dengan sifat tertentu (misalnya pita RAPD muncul pada galur tahan penyakit tetapi tidak muncul pada galur yang tidak tahan). Marka SCAR lebih menguntungkan daripada RAPD karena hanya mendeteksi satu lokus, amplifikasinya kurang sensitif terhadap kondisi reaksi dan potensial untuk dikonversi menjadi marka kodominan (Paran and Michelmore, 1993).

Keragaman Jarak Pagar Berbasis Marka Morfologi dan Biokimia

Heller (1996) mencatat hanya ada 4 percobaan yang bertujuan untuk melihat keragaman pada jarak pagar. Di Thailand tidak didapatkan adanya perbedaan morfologi, pertumbuhan vegetatif dan hasil biji di antara 42 klon yang didatangkan dari lokasi yang berbeda-beda (Sukarin et al., 1987 dalam Heller, 1996). Di India berdasarkan hasil komunikasi pribadi Heller dengan Bhag Mal (Heller, 1996), diamati perbedaan dalam tinggi tanaman, cabang per tanaman dan hasil biji per plot dari 5 kultivar lokal India yang diamati. Sementara Foidl (komunikasi pribadi dalam Heller, 1996) menyebutkan dua tipe ditanam di Nikaragua yaitu tipe Nikaragua dan tipe Cape Verde yang menunjukkan perbedaan di lapangan antara keduanya. Heller (1992 dalam Heller, 1996) mengamati adanya perbedaan yang besar dalam pertumbuhan vegetatif dari 13 provenan yang ditanam di beberapa tempat di Senegal dan Cape Verde. Diketahui pula bahwa interaksi genotip dan lingkungan pada tanaman ini sangat besar. Hasil dan komponen hasil menunjukkan keragaman yang luas pada parameter berat kapsul per tanaman, jumlah dan berat biji per tanaman (pada 7.9 dan 25.3 bulan setelah tanam) dan berat 1000 biji pada 25.3 bulan setelah tanam. Beberapa hal menarik dicatat oleh Heller (1992 dalam Heller, 1996) yaitu bahwa berdasarkan pengamatan pertumbuhan vegetatif beberapa genotip menunjukkan daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap lingkungan yang sangat marginal yaitu dengan menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada lahan marginal. Perbedaan pada berat 1000 biji kecil tetapi kandungan lemak kasar (crude fat) sangat bervariasi.

Korelasi positif yang signifikan antara berat 1000 biji dengan kandungan lemak kasar memberi peluang besar untuk melakukan seleksi.

16

Penelitian-penelitian berikutnya untuk mengevaluasi keragaman genetik jarak pagar masih dilakukan berdasarkan pengamatan morfologis. Makkar et al.

(1997) melaporkan keragaman yang tinggi pada jarak pagar asal Afrika Barat dan Timur, Amerika Utara dan Tengah serta Asia. Keragaman tersebut meliput i karakter berat biji (0.49 – 0.86 g/biji), persentase berat kernel (54 – 64 %), kandungan protein kasar (19 – 31 %) dan kandungan minyak (43 – 59 %).

Keragaman pada kandungan minyak dicatat oleh Ginwal (2004) pada evaluasi populasi tanaman yang biji-bijinya diperoleh dari tempat yang berbeda-beda di India. Variasi kandungan minyak dari biji antara 33.03 dampai dengan 39.12%

dan 47.08 sampai dengan 58.12% kandungan minyak dari kernel. Pada parameter lain diamati perbedaan yang signifikan di antara populasi yaitu tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang, luas daun dan ketahanan hidup di lapangan.

Karakter pertumbuhan juga menunjukkan korelasi satu dengan yang lain.

Heritabilitas dalam arti luas nilainya tinggi pada parameter luas daun, tinggi dan diameter batang.

Variasi pada ukuran biji, berat 100 biji dan kandungan minyak dilaporkan dari penelitian Kaushik et al. (2007) terhadap 24 aksesi yang dikoleksi dari beberapa tempat yang memiliki agroklimat yang berbeda di Propinsi Haryana, India. Kandungan minyak bervariasi antara 28 – 38.8%. Koefisien korelasi fenotipik yang tinggi dibandingkan dengan koefisien korelasi genotipik menunjukkan besarnya pengaruh lingkungan. Heritabilitas tinggi pada karakter kandungan minyak menunjukkan adanya aksi gen aditif. Berat biji berkorelasi positif dengan panjang biji dan kandungan minyak.

Pada elevasi 400 m sampai 100 m, Pant et al. (2006) menemukan pengaruh positif yang signifikan dari elevasi terhadap komponen hasil minyak yaitu di antaranya jumlah cabang per tanaman, jumlah buah per cabang dan jumlah biji per tanaman. Sementara penurunan yang signifikan diamati pada kandungan minyak kernel (43.1% pada elevasi rendah dan 30.7% pada elevasi tinggi). Studi yang dilakukan oleh Kumar et al. (2008) menyebutkan adanya variasi di dalam sifat-sifat morfologi dan kandungan senyawa nutrisi seperti protein kasar, serat deterjen netral, serat deterjen masam, lignin, hemiselulosa dan selulosa. Pohon yang lebih besar cenderung mengandung konsentrasi protein lebih

17

sedikit. Jumlah bunga betina pada fase pertumbuhan yang berbeda menunjukkan variasi terbesar sementara bunga jantan tidak terlalu bervariasi. Korelasi yang besar ditunjukkan antara tinggi tanaman dan panjang cabang, jumlah cabang dengan diameter batang yang berguna untuk seleksi genotip superior. Variasi genetik terbesar ditunjukkan pada analisis polyphenol oxidase.

Rao et al. (2008) mengevaluasi asosiasi dan keragaman genetik pada biji dan karakter pertumbuhan pada 32 kandidat jarak pagar berdaya hasil tinggi dari berbagai wilayah yang tersebar lebih dari 150.000 km2

Keragaman pada koleksi plasma nutfah Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia telah dicatat yaitu pada karakter bentuk dan warna daun, warna batang dan daun muda serta potensi produksi (Sudarmo et al., 2007) di India. Perbedaan karakter yang signifikan diamati pada semua karakter biji seperti morfologi biji, kandungan minyak dan pada karakter pertumbuhan seperti tinggi tanaman, rasio bunga jantan dan betina serta hasil biji pada uji keturunan. Secara umum heritabilitas dalam arti luas tinggi yaitu lebih dari 80% untuk semua sifat biji yang dipelajari. Sementara Sunil et al. (2008) mencacat karakter fenotipik tanaman jarak pagar secara in situ pada 4 ekogeografi yang berbeda di India. Mereka menyatakan adanya perbedaan pada 9 karakter yang diamati dari 162 aksesi di 4 daerah tersebut. Sebagai contoh yaitu tinggi tanaman dari 80% aksesi pada satu daerah kurang dari 1.5 m sementara pada daerah yang lain 60% kurang dari 1.5 m.

Perbedaan yang sama juga dinyatakan pada jumlah biji dan kandungan dan komposisi minyak biji.

Studi yang mempelajari keragaman genetik jarak pagar berdasarkan marka morfologis telah dilakukan di Indonesia. Hasnam (2006) menyatakan bahwa variasi di Indonesia mungkin hanya disebabkan oleh perbedaan wilayah yang melahirkan ekotipe-ekotipe tertentu. Dari eksplorasi pendahuluan yang dilakukan oleh Puslitbang Perkebunan di Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan ditemukan variasi pada: (1) kulit batang yaitu keperak-perakan dan hijau kecoklatan, (2) warna daun yaitu hijau muda dan hijau tua (3) pucuk dan tangkai daun yaitu kemerahan dan kehijauan (4) bentuk buah yaitu agak elips dan bulat (5) jumlah biji per kapsul yaitu antara 1 – 4.

18

serta percabangan (Mardjono et al., 2007). Pada karakter-karakter yang berkaitan dengan daya hasil biji, keragaman ditemukan pada karakter umur mulai berbunga dan berbuah, jumlah tandan per tanaman dan jumlah kapsul per tandan. Pada tahun I penanaman dijumpai beberapa nomor yang dapat menghasilkan lebih dari 100 kapsul per tanaman (Hasnam et al., 2007; Sudarmo et al., 2007).

Kecenderungan genotip yang berasal dari ekogeografi yang sama untuk mengumpul menjadi satu klaster dicatat oleh Golil dan Pandya (2008) di India.

Sementara Freitas et al. (2011) yang mempelajari keragaman genetik plasma nutfah jarak pagar Brazilia mencatat koefisien keragaman genetik yang tinggi pada hampir semua karakter morfologi yang diamati tetapi tidak menemukan hubungan pengelompokan dengan keragaman geografi asal aksesi.

Keragaman yang diamati pada plasma nutfah jarak pagar Indonesia di Kebun Induk Jarak Pagar (KIJP) Pakuwon, Sukabumi meliputi karakter umur mulai berbunga, jumlah infloresen, jumlah tandan per tanaman dan jumlah buah per tandan dan per tanaman. Pada populasi IP-1M, umur berbunga bervariasi mulai 180 hari hingga lebih dari 240 hari dengan jumlah kapsul bervariasi dari 0- 45 kapsul per tanaman. Pada populasi IP-1A, umur berbunga bervariasi mulai 99 hari hingga 133 hari dengan jumlah kapsul bervariasi dari 0 hingga 172 kapsul per tanaman, sedangkan variasi umur berbunga IP-1P mulai dari 80 hari hingga 177 hari dengan jumlah kapsul bervariasi mulai dari 4 hingga 79 kapsul per tanaman.

Variasi juga diamati antara populasi IP-1 dan IP-2. Keragaman ini selain disebabkan oleh faktor lingkungan juga disebabkan oleh faktor genetik karena tanaman-tanaman tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda dan merupakan hasil penyerbukan terbuka (Hartati, 2008). Hartati et al. (2009) mengevaluasi 20 genotipe terpilih yang berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Tanaman yang diuji bervariasi pada karakter tinggi tanaman, lingkar batang, dan percabangan, umur berbunga, jumlah infloresen, jumlah tandan buah, jumlah buah, dan jumlah biji serta kadar minyak biji. Tinggi tanaman, jumlah infloresen, dan jumlah tandan buah berkorelasi positif dengan hasil buah dan biji per tanaman. Umur berbunga berkorelasi negatif dengan semua karakter generatif.

19

Studi untuk menduga keragaman genetik jarak pagar menggunakan marka biokimia tidak banyak dilakukan. Prabakaran dan Sujatha (1999) menggunakan isozim peroksidase dan superoksida dismutase untuk menentukan filogeni dari jarak pagar dengan spesies-spesies lain. Yunus (2007) berhasil membuat diferensiasi intra spesies jarak pagar dari daerah berbeda di Jawa Tengah berdasarkan marka isoenzim sorbitol dehidrogenase, shikimate dehidrogenase, alkohol dehidrogenase dan isositrat dehidrogenase.

Keragaman Jarak Pagar Berbasis Marka Molekuler

Marka molekuler telah digunakan untuk menduga keragaman genetik aksesi-aksesi jarak pagar India dan beberapa aksesi tidak beracun dari Mexico menggunakan marka RAPD dan ISSR. Keragaman genetik aksesi dari India tergolong rendah dengan tingkat polimorfisme menggunakan marka RAPD dan ISSR masing-masing sebesar 42% dan 64%. Marka ISSR mampu membedakan aksesi-aksesi tidak beracun yang berasal dari Meksiko dan telah berhasil dikembangkan marka spesifik populasi SCAR untuk membedakan antara aksesi yang beracun dan tidak beracun yaitu marka ISPJ1 dan ISPJ2 (Basha dan Sujatha, 2007). Hasil yang hampir sama diperoleh Jubera et al., (2009) menggunakan 4 marka RAPD pada 7 aksesi jarak pagar India. Jarak genetik yang diperoleh berkisar 81.8 - 100. Sebaliknya hasil evaluasi yang diperoleh Subramanyam et al.

(2009) pada 40 aksesi jarak pagar dari wilayah geografis berbeda di India ternyata menunjukkan keragaman berkisar 0 – 100% menggunakan 10 primer RAPD terpilih.

Ranade et al. (2008) mencoba menggunakan marka berbeda untuk mengakses keragaman jarak pagar India dan menunjukkan bahwa marka SPAR (Single Primer Amplification Reaction ) dapat membedakan aksesi-aksesi dari daerah berbeda. Aksesi yang diuji adalah jarak pagar yang telah dikenal maupun tanaman liar dan ternyata mempunyai keragaman genetik tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan perbaikan genetik jarak pagar di India.

Tingkat keragaman genetik di antara 17 sumber benih jarak pagar dari India dipelajari menggunakan 13 primer ISSR dengan kombinasinya. Persentase

20

polimorfisme berkisar 100-33.3 dan nilai PIC (Polymorphism Information Content) bervariasi 0.89-0.65. Dari 78 kombinasi, delapan kombinasi yang ditemukan menunjukkan polimorfisme 100% dan nilai PIC-nya berkisar 0.86- 0.38. Berdasarkan dendrogram 17 genotip dikelompokkan menjadi 5 klaster pada nilai kesamaan 72%. (Umamaheswari et al., 2010).

Marka yang berbeda digunakan Tatikonda et al. (2009) untuk mengevaluasi keragaman genetik 48 aksesi jarak pagar dari enam negara bagian di India. Marka AFLP menghasilkan 680 (88%) fragmen polimorfik, 59 fragmen (8.7%) merupakan fragmen unik (pada aksesi tertentu) dan 108 (15.9%) fragmen jarang muncul (hadir dalam kurang dari 10% aksesi). Secara umum, aksesi yang berasal dari Andhra Pradesh beragam dan aksesi dari Chhattisgarh mempunyai banyak fragmen unik/langka.

Evaluasi keragaman genetik dilakukan terhadap 160 individu mewakili 8 populasi jarak pagar yang tersebar di Kenya menggunakan marka RAPD. Sepuluh primer acak menghasilkan 251 lokus dan hasil analisis menunjukkan keragaman antar populasi sebesar 53% sementara keragaman dalam populasi sebesar 47%

(Machua et al., 2011).

Marka molekuler SSR dan ALFP telah digunakan untuk mengevaluasi plasma nutfah J. curcas yang dimiliki Kebun Raya Cina Selatan yang merupakan koleksi dari berbagai lokasi berbeda. Lima puluh delapan aksesi dievaluasi dengan 17 marka mikrosatelit yang dikembangkan menggunakan protokol FIASCO (Fast Isolation by AFLP of Sequences Containing repeats). Hanya satu primer SSR yang polimorfik dengan dua alel. Tujuh kombinasi primer AFLP mengamplifikasi 70 lokus polimorfik. Hasil evaluasi menunjukkan keragaman genetik J. curcas ternyata rendah (Sun et al., 2008). Tidak jauh berbeda, Chen et al. (2011) mendapatkan 43 (34%) pita polimorf dari 5 marka RAPD dan 12 marka ISSR pada plasma nutfah jarak pagar dari Panzhihua, Cina. Hubungan antara pengelompokan berdasarkan marka molekuler dengan kandungan minyak biji juga tidak ditemukan. Sebaliknya Cai et al. (2010) mendapatkan polimorfisme 75.15% pada 219 aksesi jarak pagar dari daerah adaptasi yang berbeda di Cina menggunakan marka ISSR.

21

Evaluasi keragaman genetik dilakukan terhadap jarak pagar di tempat yang diduga sebagai daerah asal penyebaran yaitu Meksiko menggunakan marka AFLP. Polimorfisme dari 152 marka yang digunakan sebesar 81.18% dan berdasarkan analisis klaster diperoleh nilai keragaman maksimum sebesar 89%

(Medina et al., 2011).

Keragaman genetik dari 192 koleksi jarak pagar dari seluruh Brazil telah dipelajari menggunakan 96 marka RAPD dan 6 marka SSR. Hanya 23 marka RAPD dan 1 marka SSR yang polimorf. Lima dari 6 marka SSR yang digunakan menunjukkan bahwa semua aksesi yang diuji homosigot. Nilai kemungkinan bahwa aksesi-aksesi yang tidak dapat dibedakan adalah merupakan duplikat berkisar antara 83 sampai 99%. Tidak ditemukan adanya hubungan antara pengelompokan berdasar marka molekuler dengan daerah asal aksesi (Rosado et al., 2010). Sementara Santos et al. (2010) mendapatkan hasil berbeda pada evaluasi hubungan genetik 12 aksesi jarak pagar dari Brazilia berdasarkan marka AFLP. Nilai keragaman dalam populasi dari 12 aksesi diketahui sebesar 70%, sementara keragaman di antara aksesi sebesar 27.5%. Pengelompokan berdasar dendrogram cenderung mengikuti daerah asal aksesi masing-masing.

Menggunakan 2.500 biji dari 17 varietas komersial yang berasal dari Afrika, Asia Timur, Amerika Tengah dan Amerika Selatan Ambrosi et al. (2010) melakukan evaluasi dengan marka RAPD, ISSR dan SSR. Benih komersial tersebut ternyata tidak merepresentasikan gene pool jarak pagar dan pengelompokan yang dihasilkan tidak berkorelasi dengan wilayah geografis.

Marka ISSR yang digunakan oleh Tanya et al. (2011) dapat membedakan aksesi- aksesi jarak pagar yang berasal dari daerah berbeda (Meksiko, Cina, Vietnam dan Thailand) tetapi keragaman yang ditunjukkan dalam grup hanya sebesar 37%.

Total 240 sampel dari tiga negara Asia, dua negara Afrika dan wilayah geografis yang berbeda di Cina dievaluasi menggunakan marka AFLP. 14.78%

dari 352 lokus polimorf dan keragaman antar populasi tercatat 36.18% sementara keragaman dalam populasi 63.82% yang menunjukkan keragaman genetik plasma nutfah jarak pagar di Cina dan Asia Tenggara sempit. Pengelompokan genotipe berdasarkan penanda AFLP memberi petunjuk bahwa asal J. curcas di Cina mungkin dari Asia Tenggara (Zhang et al., 2011).

22

Sekitar 225 aksesi jarak pagar dari lebih dari 30 negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia dianalisis menggunakan marka AFLP. Keragaman genetik rendah ditemuka n pada aksesi dari Afrika dan India sementara keragaman tinggi ditemukan pada aksesi dari Guatemala dan negara Amerika Latin lainnya (Montes et al., 2009).

Pendugaan keragaman genetik menggunakan RAPD, AFLP dan cTBP (Combinatorial Tubulin Based Polymorphism) pada 38 aksesi jarak pagar dari 13 negara pada 3 benua menunjukkan keragaman yang rendah. Sementara pada aksesi yang sama dijumpai adanya keragaman pada beberapa sifat fenotipik, fisiologi dan biokimia penting yaitu ukuran buah, efisiensi penggunaan air dan kandungan minyak biji. Hal ini mengimplikasikan adanya mekanisme epigenetik pada jarak pagar yang menarik untuk dipelajari (Popluecai et al., 2009).

Di Indonesia, pendugaan keragaman genetik jarak pagar menggunakan marka molekuler belum banyak dilakukan. Susantidiana et al. (2009) mendapatkan hasil yang berkebalikan dengan hasil yang diperoleh banyak peneliti yang lain. Keragaman morfologi ditemukan justru lebih rendah (22%) dibandingkan keragaman berdasarkan marka RAPD (72%) pada beberapa aksesi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sementara Surahman et al.

(2009) mendapatkan keragaman morfologi cukup besar pada jarak pagar Indonesia dan berdasarkan marka RAPD diperoleh nilai keragaman hingga 70%.

Pada kedua penelitian tersebut tidak ditemukan hubungan pengelompokan antara asal aksesi dengan pengelompokan berdasarkan marka molekuler.