Indeks Rasa Aman (IRA) Kabupaten Madiun

Imam Safingi, Muryanto Hendarsin, Bunga Indah Kusuma Wardani

Lembaga Survei dan Konsultan Pelayanan Publik (LIN-PEKO) awis.fafi@yahoo.com; abc789993@gmail.com; bunga1307@gmail.com

Abstrak

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Selain itu, dengan survei indeks rasa aman diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan setiap komponen. rata-rata Nilai Persepsi Rasa Aman di Kabupaten Madiun adalah 2,68 (Nilai Konversi adalah 66,97) dengan peringkat “B” atau status/predikat “AMAN”. Dengan predikat “AMAN” Kabupaten Madiun telah dipersepsikan oleh sebagian besar penduduknya bahwa Kabupaten Madiun telah bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan rasa aman masyarakatnya, sehingga perlu untuk terus menerus mempertahankan dan meningkatkan predikat “AMAN” tersebut dengan mensinergikan potensi yang ada

Kata kunci: Indeks Rasa Aman; Kabupaten Madiun.

PENDAHULUAN

Rasa aman dalam diri manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjalankan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa koersif tunggal dalam rangka mewujudkan kondisi sosial yang aman dan bagian dari kondusif. Rasa aman (security) merupakan salah satu hak asasi yang harus dapat diperolehatau dinikmati/dirasakan oleh setiap orang (Vulandari, 2016). Dalam praktiknya, upaya koersif negara melalui penegakan hukum wajib diarahkan pada perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar individu. Oleh sebab itu, asumsi ini hendak menyampaikan bahwa upaya negara dalam mewujudkan kondisi sosial yang aman (public

security) perlu didasarkan pada penegakan hukum yang berparadigma perlindungan hak asasi

manusia (judicial security). Konsep keamanan manusia mulai berkembang perdebatannya semenjak dipublikasikannya laporan UNDP mengenai pembangunan manusia pada tahun 1994. Perdebatan tentang konsep keamanan manusia berlangsung dalam tiga konteks yang melatarbelakangi munculnya perdebatan mengenai keamanan manusia. Pertama, keamanan manusia merupakan gagasan dan upaya untuk menyebarkan memperkuat nilai‐nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua, keamanan manusia, sebagai suatu konsep, bukanlah hal

baru. Keamanan manusia yang secara luas mencakup isu‐isu non‐militer juga sudah dikembangkan di dalam konsep keamanan secara komprehensif. Ketiga, perdebatan yang paling tajam adalah perbedaan dalam definisi dan upaya untuk mencapai keamanan manusia oleh masing‐masing pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan prioritas yang berbeda.

Secara substansial, gagasan keamanan manusia, bukanlah hal baru dalam disiplin dan kajian tentang keamanan. Ancaman yang tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah disadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu, misalnya konsep dilema ketidakamanan (insecurity dilemma) dan beberapa perhatian pada keamanan anak‐anak dan wanita yang ditunjukkan oleh karya (Thomas, 2000), beberapa teoritisi saling ketergantungan (dependency theorist), dan para penganut pandangan kosmopolitanisme. Dalam konsep keamanan manusia yang menjadi referent object tidak lagi negara tetapi individu/ manusia. Subtansi keamanan manusia juga dapat ditemukan dalam konsep keamanan yang dikemukakan oleh para proponen teori kritis yang mempersoalkan bangunan negara (state) sebagai tatanan patriarkal. Demikian pula halnya dengan ketahanan nasional yang digagas oleh Indonesia, keamanan komprehensif Jepang, dan lainnya yang melihat keamanan tidak hanya keamanan negara dan keamanan militer (Tang, 2002).

Jadi secara umum, definisi keamanan manusia menurut UNDP mencakup “freedom from

fear and freedom from want.” Konsep human security menurut UNDP sebenarnya merupakan

sintesa dari perdebatan antara pembangunan, HAM dan perlucutan senjata serta beberapa karya atau laporan beberapa komisi misalnya Komisi Brant, Komisi Bruntland, dan Komisi Pemerintahan Global (Global Governance) yang menggeser fokus keamanan dari keamanan nasional atau negara ke arah keamanan manusia. Konsep keamanan manusia UNDP ini menandai pergeseran hubungan internasional pasca Perang Dingin yaitu perubahan norma tentang hubungan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia yang kemudian melahirkan konsep “Tanggung Jawab Untuk Melindungi” (Responsibility to Protect). Gagasan UNDP dengan demikian secara langsung mengaitkan keamanan manusia dengan hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Indeks Keamanan Manusia Indonesia sebagaimana disusun dalam Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015, telah mengambil jalan tengah dengan mencermati perbedaan pandangan tentang keamanan manusia berakar dari perbedaan filosofis dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah keamanan manusia dilihat lebih dalam konteks akibat kekerasan fisik dalam konflik bersenjata dan pelanggaran HAM ataukah lebih dari itu yang mencakup kerentanan dari semua bentuk ancaman, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam. Tampaknya perdebatan ini tidak akan berakhir, masing‐masing mempunyai dasar argumen yang sangat kuat. Ketika sebuah konsep atau gagasan harus ditransformasi ke dalam suatu kebijakan, maka aspek politik dan operasional harus menjadi variabel penting di dalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut the degree of human

agency and control. Kebijakan keamanan manusia dengan demikian akan dilihat dalam konteks

proses politik yang mengandung aspek human agency dan control yaitu pencegahan aksi kekerasan yang mungkin dilakukan oleh berbagai aktor terhadap manusia, mungkin negara, kelompok, individu, dan sebagainya. Masalah ini mengandung dua dimensi. Pertama, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab politik terhadap keamanan individu secara luas. Kedua, perlu integrasi kebijakan keamanan yang harus dirancang secara integratif antar sektor.

Penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke‐Indonesia‐an, yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan. Dengan demikian, Indeks Keamanan Manusia Indonesia sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan manusia Indonesia; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan di daerah; menjadi sistem pencegah dini (early

warning system) berdasarkan berbagai komponen; menjadi sistem dukungan bagi pengambilan

keputusan; dan barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan negara. Berpedoman pada Indeks Keamanan Manusia Indonesia [IKMI] sebagaimana disusun dalam Laporan Akhir Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015 (Dadang, 2015), Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya menyusun Indeks Rasa Aman Kabupaten Madiun 2019 sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun. Dengan mengacu pada metoda penyusunan dan pengembangan IKMI yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke‐Indonesia‐an, maka Indeks Rasa Aman Kabupaten Madiun 2019 disusun menggunakan pendekatan 4 dimensi sebagaimana yang digunakan dalam IKMI 2015, yaitu: Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan.

Pendekatan keamanan manusia yang berorientasi preventif dalam menanggulangi dampak dari ancaman dan ketidakamanan dengan melakukan proteksi dan pemberdayaan, bermakna penanganan keamanan manusia bersifat dua arah, top‐down dan bottom‐up (Defrika; Febrieta & Pertiwi, 2018; Radjab & Hasani, 2002). Pendekatan top‐down, bermakna bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi penduduknya secara sistematis, komprehensif, dan preventif. Sementara pemberdayaan menekankan pendekatan bottom‐up untuk mengembangkan kapabilitas individu. Dalam hal proteksi, ketidakmampuan negara dalam memberikan prioritas dalam keamanan manusia merupakan indikasi negara lemah, dan ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk dapat mengurangi kredibilitas pemerintah (Shahrbanou, 2019). Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dari sudut pandang masayarakat terkait dengan rasa aman mereka yang berdomisili atau tinggal di Kabupaten Madiun.

METODE

Penelitian ini menggunakan Quantitative Research dan Qualitative Research. Pendekatan

Quantitative Research yang digunakan adalah survey langsung ke lapang (Field Survey) untuk

melakukan wawancara tatap muka (face to face interview) terhadap responden dengan menggunakan kuesioner, dan pendekatan Qualitative Research adalah Focus Group Discussion (FGD). Survei periodik adalah survei yang dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei (Suliyanto, 2011; Widhiarso, 2010). Skala Likert merupakan skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini dapat disajikan hasil survei tentang Jenis Kelamin responden, Pekerjaan responden, Usia responden dan Pendidikan Terakhir Responden. Responden terdiri dari 260 responden laki-laki (65%) dan 140 responden perempuan (35%). Responden tersebut terdiri dari beberapa kelompok pekerjaan yaitu sebanyak 103 orang bekerja sebagai ASN/PNS (25,75%), 62 orang bekerja sebagai TNI/POLRI (15,50%), 75 orang bekerja sebagai swasta (18,75%), 37 orang bekerja sebagai wiraswasta (9,25%), dan 123 orang bekerja dengan pekerjaan lainnya seperti ibu rumah tangga, pensiunan, perangkat desa, dan lain-lain (30,75%).

Tabel 1. Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah %

ASN/PNS 41 62 103 25,75 TNI/POLRI 61 1 62 15,5 Swasta 51 24 75 18,75 Wiraswasta 28 9 37 9,25 Lainnya 79 44 123 30,75 Jumlah 260 140 400 100

Sedangkan dari segi kelompok usia, responden dibagi menurut kelompok usia kurang dari 31 tahun yaitu sebanyak 29 orang (7,25%), kelompok usia 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 118 orang (29,50%), kelompok usia 41 tahun sampai 50 tahun sebanyak 60 orang (22,50%), dan kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24 orang (6%).

Tabel 2. Responden berdasarkan Usia

≤ 30 29 7,25 31 - 40 118 29,50 41 - 50 139 34,75 51 - 60 90 22,50 ≥ 61 24 6,00 Jumlah 400 100

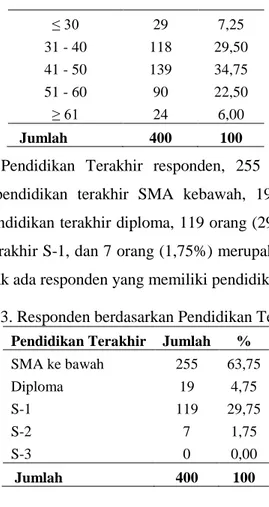

Apabila dilihat dari Pendidikan Terakhir responden, 255 orang (63,75%) merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA kebawah, 19 orang (4,75%) merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir diploma, 119 orang (29,75%) merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir S-1, dan 7 orang (1,75%) merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir S-2. Tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S-3.

Tabel 3. Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Jumlah %

SMA ke bawah 255 63,75 Diploma 19 4,75 S-1 119 29,75 S-2 7 1,75 S-3 0 0,00 Jumlah 400 100

Persepsi rasa aman terdiri dari sepuluh variabel yaitu kesiapsiagaan bencana, risiko bencana, pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis, pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri, kebebasan politik dan pemikiran, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, kriminalitas, kekerasan komunal dan kekerasan negara-masyarakat. Tabel 4 merupakan Prosentase jawaban respoden terkait dengan presepsi rasa aman.

Tabel 4. Nilai Persentase Jawaban Responden Menurut Variabel Rasa Aman

Nilai Total Persentase Jawaban Responden

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 1 39,00 17,00 16,50 14,00 11,25 14,00 15,75 17,75 14,50 13,75 2 30,00 25,25 41,25 27,75 13,25 16,00 18,00 21,75 19,00 15,50 3 24,25 48,25 32,75 43,25 46,00 36,00 40,00 38,50 39,00 39,25 4 0,75 4,00 2,25 7,25 13,75 21,00 6,50 4,00 8,50 12,25 Tidak Menjawab 6,00 5,50 7,25 7,75 15,75 13,00 19,75 18,00 19,00 19,25

Gambar 1. Nilai Variabel Persepsi Kesiapsiagaan Bencana

Dalam penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia, variabel kesiapsiagaan bencana merupakan ketersediaan sarana dan kegiatan terkait mitigasi bencana di suatu daerah (Bacon & Hobson, 2014). Dengan merujuk pada data BNPB, maka indikator dalam mengukur kesiapsiagaan bencana adalah: a] Rasio jumlah desa yang ada simulasi bencana terhadap total jumlah desa. b] Rasio jumlah desa yang ada petunjuk keselamatan bencana terhadap total jumlah desa. c] Rasio jumlah desa yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap definisi risiko bencana menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, total jumlah desa. d] Rasio jumlah desa yang ada dana antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah desa.

Gambar 1. menunjukkan bahwa pada variabel Kesiapsiagaan Bencana, 24,25% responden menyatakan kesiapsiagaan didesa/kelurahannya baik/aman, 39% menyatakan tidak baik/tidak aman, 30% menyatakan kurang baik/kurang aman, 0,75% menyatakan sangat baik/sangat aman, dan 6% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

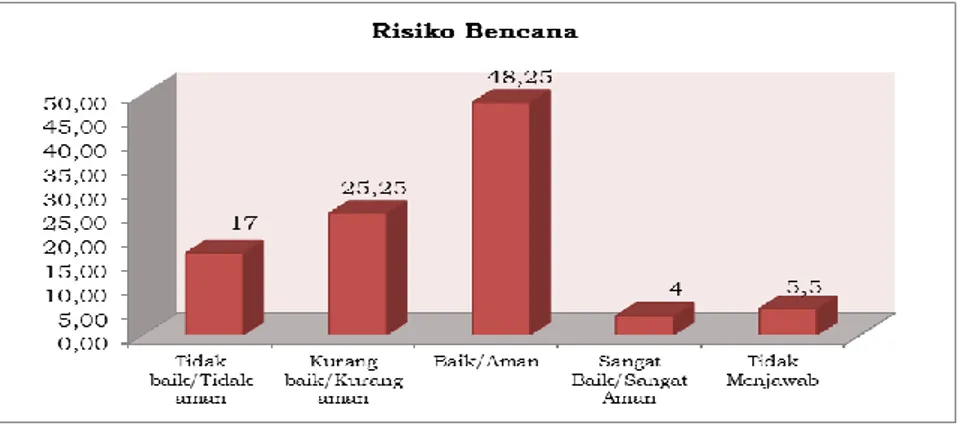

Gambar 2. Nilai Variabel Persepsi Risiko Bencana

Gambar 2. menunjukkan bahwa pada variabel Risiko Bencana, 48,25% resonden menyatakan risiko bencana didesa/kelurahannya baik/aman, 25,25% menyatakan kurang baik/kurang aman, 17% menyatakan tidak baik/tidak aman, 4% menyatakan sangat baik/sangat aman, dan 5,5% responden tidak menjawab pertanyaan ini. Pada Dimensi ini, total nilai indikator (Ni) dengan jawaban Tidak Aman 410 responden, Kurang Aman 393 responden, Aman 564 responden, Sangat Aman 70 responden. Sedangkan total nilai indikator menurut Variabel (V-1) Kesiap-siagaan Bencana menunjukkan jawaban Tidak Aman 280 responden, Kurang Aman 225 responden, Aman 213 responden, Sangat Aman 13 responden dan Variabel (V-2) Risiko Bencana pada Dimensi ini menunjukkan jawaban Tidak Aman 130 responden, Kurang Aman 168 responden, Aman 351 responden, Sangat Aman 57 responden. Bencana alam menjadi hal yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Madiun, khusunya untuk bencana tanah longsor dan banjir

(Pratama & Nita, 2017). Dilihat dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Madiun yang memiliki beberapa daerah aliran sungai misalnya saja Kali Sono, Kali Kembang, dan lain-lain yang melintasi hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Madiun kecuali Kecamatan Wungu, Gemarang, Wonoasri, Sawahan dan Kecamatan Jiwan. Serta beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kare, Dagangan dan Wungu yang berada di wilayah lereng Gunung Wilis memungkinkan terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Madiun. Berdasarkan keadaan geografis tersebut maka wilayah Kabupaten Madiun merupakan daerah yang sering mendapatkan banjir setiap musim hujan tiba setiap tahunnya dan bencana-bencana lainnya seperti puting beliung (angin topan, tanah longsor dan kebakaran (Puspitasari, 2014).

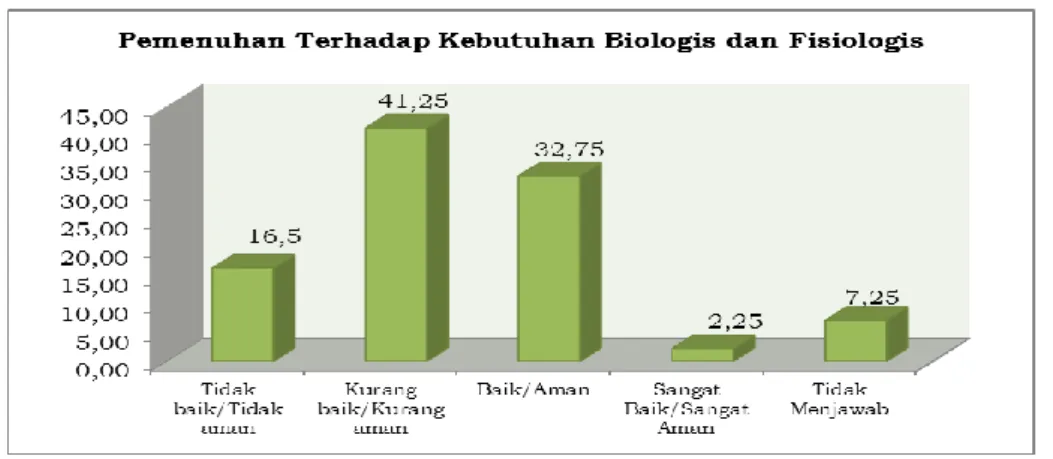

Lalu pada variabel Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis, 32,75% responden menyatakan pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis didesa/kelurahannya baik/aman, 41,25% menyatakan kurang baik/kurang aman, 16,5% menyatakan tidak baik/tidak aman, 2,25% menyatakan sangat baik/sangat aman, dan 7,25% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

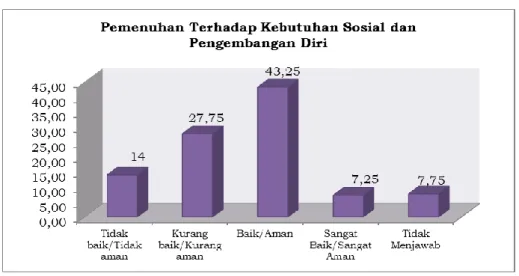

Gambar 3. Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis Dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, dilakukan modifikasi dari ragam jenis kebutuhan dasar manusia yang disebutkan Maslow (air, udara, dan makanan, pakaian, tempat berlindung, dan angka kelahiran yang cukup). Penjabaran dari kebutuhan dasar manusia tersebut berupa indikator‐indikator yang akan digunakan dalam variabel ini, mencakup terpenuhinya aspek biologis dan fisiologis manusia yang elementer untuk mewujudkan kesejahteraan, mencakup ketersediaan energi, air bersih, pangan, kesehatan serta tempat tinggal yang layak. Pada varabel Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri, 43,25% menyatakan pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri didesa/kelurahannya baik/aman, 27,75% menyatakan kurang baik/kurang aman, 14% menyatakan sangat baik/sangat aman, 7,25% menyatakan tidak baik/tidak aman, dan 7,75% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Dalam penentuan variabel dan indikator, kesejahteraan sosial sangat terbuka akan perdebatan argumentasi pemilihan landasan konseptual. Perbedaan paradigma, pendekatan dan tujuan dalam

suatu studi, termasuk batasan penelitian, akan turut menentukan cakupan obyek kajian. Secara konseptual, keterkaitan kesejahteraan sosial dengan kebutuhan manusia merujuk pada Hierarki Model Kebutuhan Manusia milik Maslow (DeHaan dkk., 2016). Model tersebut mengalami perkembangan dari 5 tahapan menjadi 8 tahapan, namun secara umum model 5 tahapan digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu, yang terdiri dari Biological and Physiological needs,

Safety needs, Love and belongingness needs, Esteem needs, dan Self‐ Actualization needs.

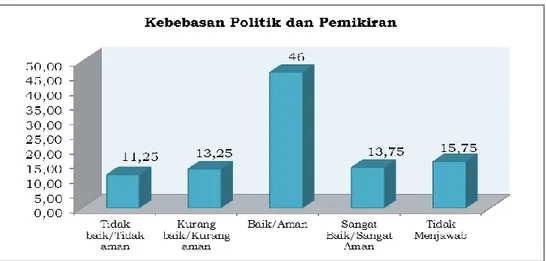

Gambar 4. Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri Gambar 4. menunjukkan variabel kebebasan politik dan pemikiran, 46% responden menyatakan kebebasan politik dan pemikiran didesa/kelurahannya baik/aman, 13,75% menyatakan sangat baik/sangat aman, 11,25% menyatakan tidak baik/tidak aman, 13,25% menyatakan kurang baik/kurang aman, dan 15,75% responden tidak menjawab pertanyaan ini. Menurut (Suharto, 2004), dalam konteks Indonesia perlu dibedakan antara masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan dalam ranah pembangunan akan merujuk pada dua konsep yang berbeda yaitu pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan dimensi kesejahteraan sosial dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia merujuk pada beberapa aspek dalam konsep Keamanan Manusia versi UNDP meliputi keamanan ekonomi keamanan kesehatan, dan keamanan/ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas individual, dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Dimensi perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan juga berhubungan dengan aspek keamanan komunitas dalam konsep keamanan manusia versi UNDP yang menjelaskan bahwa keamanan individu juga bergantung kepada relasi sosialnya sebagai anggota dalam komunitas masyarakat (Telleria, 2017). Aspek terkait lainnya dapat mencakup keamanan politik, yaitu keamanan individu terhadap salah satu hak asasi manusianya untuk bebas berpolitik dan menyatakan pemikirannya. Dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman di dalam masyarakat Indonesia yang terkait dengan agama, politik/ pemikiran, dan

kelompok rentan. Dimensi ini akan berbasis pada aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), namun terdapat perbedaan dari sisi variabel dimana variabel kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, dan kebebasan berpendapat merupakan satu variabel tersendiri dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, yaitu kebebasan politik dan pemikiran.

Gambar 5. Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Politik dan Pemikiran

Yang dimaksud dengan kebebasan dalam politik dan pemikiran adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang‐undang dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat merupakan kebebasan dalam terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan, dan mendirikan atau membentuk organisasi. Sedangkan kebebasan berpendapat merupakan kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang‐undang dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Gambar 6. Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan agama dan berkeyakinan merupakan kebebasan individu/masyarakat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dianutnya. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: a) Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam

menjalankan agamanya; b) Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya; c) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. Gambar 6. menunjukkan variabel kebebasan berkeyakinan, 36% responden menyatakan kebebasan berkeyakinan didesa/kelurahannya baik/ama, 21% menyatakan sangat baik/sangat aman, 14% menyatakan tidak baik/tidak aman, 16% menyatakan kurang baik/kurang aman, dan 13% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

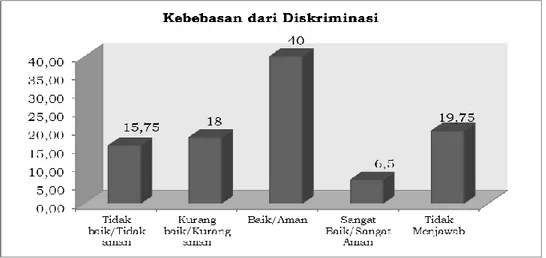

Gambar 7. Nilai Variabel Persepsi Kebebasan dari Diskriminasi

Kebebasan dari diskriminasi yaitu kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dimiliki dimana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan etnis, gender, dan kemampuan fisik yang berbeda (difabilitas). Gambar 7. menunjukkan variabel kebebasan dari diskriminasi, 40% responden menyatakan kebebasan dari diskriminasi didesa/kelurahannya baik/aman, 6,5% menyatakan sangat baik/sangat aman, 15,75% menyatakan tidak baik/tidak aman, 18% menyatakan kurang baik/kurang aman, dan 19,75% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Dengan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk setiap interaksi di dalam masyarakat memiliki potensi untuk terjadi friksi dan konflik, baik sesama anggota kelompok masyarakat, maupun antarkelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan kelompok di Indonesia yang disebabkan oleh kebencian, ketakutan dengan kombinasi persaingan sosial ekonomi dan politik menciptakan potensi konflik sosial baru yang makin mengkhawatirkan keselamatan individu, masyarakat, dan persatuan Indonesia. Berbagai kejadian konflik komunal dan struktural yang terjadi di Indonesia, merupakan ancaman bagi manusia, kelompok masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan, baik langsung maupun tidak, merupakan aspek fundamental yang memberikan ancaman nyata dan memiliki dampak terhadap fisik dan nyawa manusia, baik individual maupun kelompok (Organization, 2014).

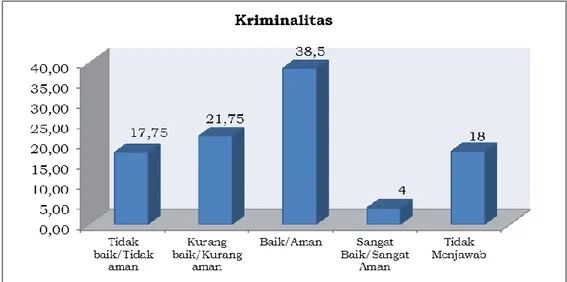

Gambar 8. Nilai Variabel Persepsi Kriminalitas

Angka kriminalitas akan memengaruhi persepsi dan rasa aman seseorang. Angka kriminalitas yang tinggi juga akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat, iklim usaha dan pembangunan ekonomi. Penggunaan angka kriminalitas juga selaras dengan indikator dalam mengukur keamanan manusia (De Rivera & Páez, 2007; Green, 2001). Gambar 8. menunjukkan variabel kriminalitas, 38,5% responden menyatakan kriminalitas didesa/kelurahannya baik/aman, 21,75% menyatakan kurang baik/kurang aman, 17,75% menyatakan tidak baik/tidak aman, 4% menyatakan sangat baik/sangat aman, dan 18% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Gambar 9. Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Komunal

Kekerasan komunal dalam peraturan perundang‐undangan erat dengan istilah konflik sosial yang telah dijabarkan dalam UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, didefinisikan sebagai “perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok

masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional

dan menghambat pembangunan nasional.” Gambar 9. menunjukkan variabel kekerasan komunal,

39% responden menyatakan kekerasan komunal didesa/kelurahannya baik/aman, 8,5% menyatakan sangat baik/sangat aman, 19% menyatakan kurang baik/kurang aman, 14,5% menyatakan tidak baik/tidak aman, dan 19% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Gambar `10. Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Negara-Masyarakat

Kekerasan Negara‐Masyarakat merupakan kekerasan antara negara (state) dan masyarakat yang mengekspresikan protes dan ketidakpuasan mereka kepada institusi negara tanpa motif separatisme (Ali-Fauzi dkk., 2009). Indeks keamanan manusia Indonesia mencakup pada indikator kekerasan negara‐masyarakat karena bentuk kekerasan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang sering terjadi. Gambar 10. menunjukkan variabel kekerasan negara-masyarakat, 39,25% responden menyatakan kekerasan negara-masyarakat didesa/ kelurahannya baik/aman, 12,25% menyatakan sangat baik/sangat aman, 13,75% menyatakan tidak baik/tidak aman, 15,5% menyatakan kurang baik/kurang aman, dan 19,25% responden tidak menjawab pertanyaan ini.

Berdasarkan hasil analisis penilaian persepsi masyarakat (responden) pada setiap indikator dapat disimpulkan bahwa Indeks Rasa Aman (IRA) di Kabupaten Madiun memperoleh Nilai Interval 2,679 (Nilai Konversi 66,969) yaitu pada peringkat “B” dengan predikat “AMAN”. Indikator terkait dengan variabel Kriminalitas, yaitu Indikator Fasilitas Siaga Bencana (I-2) memperoleh Nilai Interval terrendah yaitu 1,906 (Nilai Konversi 47,639). Jika dilihat dari nilai setiap variabel persepsi, nilai yang terrendah adalah pada Variabel Kesiapsiagaan Bencana (V-1) dengan Nilai Interval 1,949 (Nilai Konversi 48,737). Sedangkan variabel Kebebasan politik dan pemikiran, adalah variabel yang memperoleh Nilai Interval persepsi dari responden yang tertinggi yaitu 2,826 (Nilai Konversi 70,660). Indikator persepsi masyarakat (responden) yang memperoleh penilaian tertinggi adalah indikator Kekerasan-HAM dengan Nilai Interval 2,994 (Nilai Konversi 74,852).

Secara terrinci dapat dijelaskan bahwa: nilai persepsi rasa aman tertinggi berada pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatn atas Kebhinekaan (D-3) yaitu dengan nilai konversi 67,640 (Nilai Interval 2,706). Sedangkan yang terendah adalah pada Dimensi Keamanan dari Kekerasan (D-4) dengan Nilai Konversi sebesar 51,964 (Nilai Interval 2,079). Pada deskripsi Nilai D-4 yang

terendah, Nilai konversi Variabel Kekerasan Komunal (V-9) adalah yang terendah yaitu 50,875 (Nilai Interval 2,035), tetapi Nilai Indikator yang terendah berada pada Variabel Kesiap-siagaan Bencana (V-1) yaitu Indikator Fasilitas Siaga Bencana(I-2) dengan Nilai Konversi 47,639 (Nilai Interval 1,906).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penilaian persepsi masyarakat (responden) pada setiap indikator dapat disimpulkan bahwa Indeks Rasa Aman (IRA) di Kabupaten Madiun memperoleh Nilai Interval 2,679 (Nilai Konversi 66,969) yaitu pada peringkat “B” dengan predikat “AMAN”.