PEMAKNAAN PAMALI DALAM MASYARAKAT SUNDA

DI DESA CIBINGBIN, KECAMATAN CIBINGBIN,

KABUPATEN KUNINGAN

(KAJIAN DESKRIPTIF SEMANTIK DAN SEMIOTIK)

TESIS

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Magister Humaniora

oleh

Nurfaizah

NIM 1202129

PROGRAM STUDI LINGUISTIK

SEKOLAH PASCASARJANA

HALAMAN PENGESAHAN

Pemaknaan Pamali dalam Masyarakat Sunda

di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan (Kajian Deskriptif Semantik dan Semiotik)

oleh Nurfaizah NIM 1202129

disetujui dan disahkan oleh: Pembimbing I,

Prof. Dr. H Didi Sukyadi, MA. NIP 196706091994031003

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Syihabuddin, M.Pd. NIP 196001201987031001

diketahui

Ketua Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

PEMAKNAAN PAMALI DALAM MASYARAKAT SUNDA DI DESA CIBINGBIN, KECAMATAN CIBINGBIN, KABUPATEN

KUNINGAN

(KAJIAN DESKRIPTIF SEMANTIK DAN SEMIOTIK)

Oleh: Nurfaizah

(Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia)

Email:fayza_cisuka0803@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan bahasa tabu/pamali sekarang ini di suku Sunda sudah mulai tidak diindahkan lagi oleh penggunanya. Hal ini terjadi karena masyarakat Sunda beranggapan bahwa kata, frase atau kalimat tabu tersebut sudah tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran pamali/tabu yang terdapat di suku Sunda di desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin kabupaten Kuningan serta makna yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan

menggunakan teori Barthes tentang “order of signification”, yang mencakup makna denotasi dan konotasi serta interpretasi dari tuturan pamali tersebut dianalisis dengan model segitiga proses semiosis Peirce. Dalam sistem Barthes sebuah kata memiliki makna (tepatnya diberikan sebuah makna) yang berbeda dengan makna asalnya dalam sistem tingkat pertama, makna kamus (denotatif). Sistem kedua ini juga disebut sebagai sistem konotasi, ketika ada makna selanjutnya disebut sistem pemaknaan ketiga yaitu mitos. Penelitian ini mengumpulkan temuan 88 buah tuturan pamali/tabu yang terdapat di Desa Cibingbin.Hasil temuan menunjukan bahwa dari pemaknaan Barthes, mitos (kepercayaan) dan mitos menurut Barthes tidak selalu menempati posisi yang sama, karena mitos (kepercayaan) masih memiliki makna selanjutnya yang menempati pemaknaan ketiga (mitos) dan yang menempati pemaknaan ketiga itu adalah makna kearifan lokal yang terdapat di dalam tuturan pamali tersebut. Kemudian, interpretasi yang dihasilkan dalam temuan ini juga merupakan nilai kearifan lokal di suku Sunda yang patut dipertahankan sebagai budaya warisan leluhur. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Desa Cibingbin dan umumnya bagi seluruh masyarakat sunda lainnya. Dengan demikian, perlu adanya pelestarian tuturan pamali di suku sunda agar tuturan tersebut menjadi suatu budaya warisan leluhur yang tidak akan mati dimakan zaman.

THE MEANING OF PAMALI OF SUNDANESE PEOPLE IN CIBINGBIN VILLAGE, CIBINGBIN SUBDISTRIC, KUNINGAN

REGENCY

(A DESCRIPTIVE SEMANTIC AND SEMIOTIC STUDIES)

By: Nurfaizah

(Linguistic Department School of Postgraduate of Indonesia University of Education)

Email:fayza_cisuka0803@yahoo.com

Abstract

Nowadays, the existence of taboo language/pamali today in Sundanese already started being ignored by its users. This happens because they think that word, phrase or sentence taboo is no longer relevant to the current situation. This study aims to describe the meaning contained in it the sentences or utterances pamali/taboo in Cibingbin Sundanese village, Cibingbin Subdistrict, Kuningan Regency. The method used is descriptive qualitative method using Barthes' theory of "order of signification", which includes the meaning of denotation and connotation and interpretation of utterances pamali analyzed by the triangular model of semiotics Peirce. In Barthes system has the meaning of a word (given a meaning) that is different from its original meaning in the first level system, dictionary meaning (denotative). The second system is called as system connotation, when there is meaning referred to as the third meaning system that is called as a myth. This study collected 88 findings of speech taboos/taboos in the village of Cibingbin. The findings showed that the meaning from Barthes theory shows that myth (belief) and the myth according to Barthes does not always occupy the same position, because of the myth (belief) still has a further meaning that occupy the third meaning (myth) and third meaning is the meaning of local wisdom in the speech of taboos. Then, the interpretation of these findings is also the value of local wisdom in the Sundanese and should be maintained as a cultural heritage. Especially for people in Cibingbin Village and globally for all other Sundanese people that has taboo/pamali word. Thus, it is necessary for pamali speech conservation in order to maintain a culture of sundanese language.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

PERNYATAAN ... ii

ABSTRAK ... iii

ABSTRACT ... iv

KATA PENGANTAR ... v

UCAPAN TERIMA KASIH ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR BAGAN ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1.Latar Belakang Masalah ... 1

1.2.Rumusan Masalah ... 2

1.3.Tujuan Penelitian ... 3

1.4.Manfaat Penelitian ... 3

1.4.1. Manfaat Teoretis ... 3

1.4.2. Manfaat Praktis ... 4

1.5 Definisi Oprasional ... 4

1.6 Metode Penelitian ... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 9

2.1 Semiotika ... 9

2.1.1 Definisi ... 9

2.1.2 Semiotka Charles Sander Pierce ... 11

2.1.3 Semiotka Roland Barthes... 12

2.2. Pamali atau Tabu Bahasa ... 16

2.2.1 Pamali/Tabu bahasa dari segi semantik ... 19

2.2.3 Fungsi Tuturan pamali ... 26

2.2.4 Nilai Tuturan pamali ... 27

2.3 Tuturan/Ujaran Pamali kaitannya dengan Mitos(Kepercayaan) dan Mitos (Barthes) ... 30

2.3.1 Bentuk dan jenis Mitos ... 33

2.3.2 Peran Mitos sebagai Kepercayaan ... 34

2.4 Kajian Terdahulu yang Relevan dengan Pamali ... 36

BAB III METODE PENELITIAN ... 40

3.1 Jenis Penelitian ... 40

3.2 Definisi Oprasional ... 41

3.3 Data dan Sumber Data ... 42

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 42

3.5 Teknik Analisis Data ... 43

3.6 Kesimpulan Analisis ... 48

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ... 49

4.1 Deskripsi Data Pamali ... 49

4.2 Klasifikasi Data Pamali ... 56

4.3 Analisis makna Tuturan Pamali dari segi Semantik ... 64

4.4 Analisis Makna Tuturan Pamali menurut Barthes dan Pierce ... 67

4.4.1 Analisis pamali berdasarkan Jenis Ujaran Pamali ... 67

4.4.2 Analisis pamali berdasarkan Tujuan Pamali ... 71

4.4.3 Analisis pamali berdasarkan Sifat Pamali ... 89

4.4.4 Analisis pamali berdasarkan Jenis Pamali ... 92

4.4.5 Analisis pamali berdasarkan Ada/Tidak Adanya Interpetasi Pamali ... 96

4.4.6 Analisis pamali berdasarkan Waktu Pamali ... 99

4.6 Fungsi Tuturan Pamali ... 104

4.7 Nilai Kearifan Lokal dan Fungsinya dalam Tuturan Pamali ... 106

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 108

5.1 Simpulan ... 108

5.2 Saran ... 110

DAFTAR PUSTAKA ... 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 117

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab kesatu dari lima bab penulisan tesis ini akan dimulai dengan

pendahuluan. Adapun dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang,

identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan, dan penutup.

Berikut ini adalah uraiannya.

1.1Latar Belakang Masalah

Bahasa tabu atau pamali bukanlah istilah asing yang terdengar sumbang di

telinga masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari suku Sunda.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, eksistensi kata, frasa, atau kalimat tabu

nampaknya sudah menjadi bagian yang dimarjinalkan dengan dilekatkannya label

konservatif dan kesan norak pada bahasa tabu tersebut. Dalam perspektif kaum

muda saat ini, bahasa tabu lebih cenderung dipahami sebagai nasihat orang tua

dulu untuk suatu tindakan yang kurang lazim atau pantang dilakukan pada

zamannya. Bahasa tabu yang dalam bahasa lokal suku Sunda lebih dikenal dengan

sebutan pamali nampaknya masih memunculkan perdebatan di antara generasi

muda saat ini dengan orang tua mereka yang dinilai sangat konservatif dan

ketinggalan zaman terlepas dari makna yang terkandung di dalamnya serta latar

belakang sejarahnya.

Perdebatan antara orang tua dengan generasi muda saat ini mengenai

bahasa tabu dilatarbelakangi oleh perbedaan pola pikir di antara mereka. Dengan

segala fasilitasnya, generasi muda setiap saat dapat menerima suplai pengetahuan

serta informasi yang dapat memicu munculnya beragam pertanyaan yang

berkepanjangan dan harus dijawab saat itu juga. Kreativitas untuk membuat

pertanyaan pada generasi muda saat ini memang mengalami kemajuan pesat

sehingga orang tua yang bersikukuh menggunakan kata atau kalimat tabu seperti

Mereka pun beranggapan bahwa kata atau kalimat tabu/pamali hanya sebagai

mitos belaka.

Hal semacam itu dinilai sebagai keterpurukan sebuah budaya karena tidak

mampu mengikuti perkembangan dan menjawab tantangan zaman. Padahal,

budaya zaman dahulu merupakan hasil kerja keras dari pengalaman

berulang-ulang yang dialami untuk kemudian diterapkan dalam bentuk aturan, pranata dan

diungkapkan dalam bentuk nasihat kepada anggota masyarakat agar pola

kehidupannya terjaga dan teratur tanpa harus mengetahui latar belakang dari hal

yang dilakukannya. Masyarakat dulu adalah masyarakat yang patuh terhadap

pantangan yang ada karena mereka percaya akan adanya konsekuensi terhadap

pelanggaran pantangan yang oleh orang Sunda disebut pamali (tabu).

Munculnya pamali/tabu dalam suatu masyarakat menurut Wardough

(2006:238-239) disebabkan hal berikut:

Certain things are not said, not because they cannot be, but because ‘people don’t talk about those things’; or, if those things are talked about, they are talked about in very roundabout ways.

Menurut Wardoudgh tabu merupakan hal-hal tertentu yang tidak dikatakan,

bukan karena mereka (masyarakat) tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau

membicarakan hal-hal tersebut; atau, jika hal-hal tersebut harus dibicarakan,

mereka berbicara hal tersebut dengan cara-cara tertentu. Masyarakat yang

meyakini adanya tabu percaya akan konsekuensi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk

mengeksplorasi lebih lanjut mengenai makna yang terkandung dalam

tuturan/ujaran pamali yang terdapat di desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin,

kabupaten Kuningan berdasarkan teori Barthes dan Pierce untuk menjawab

permasalahan yang terjadi di generasi muda zaman sekarang.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam

1) Bagaimana deskripsi dan klasifikasi ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat

Sunda Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan?

2) Apa makna ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa Cibingbin,

Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan menurut teori semantik?

3) Apa makna ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa Cibingbin,

Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan menurut teori Barthes?

4) Bagaimana representasi terhadap ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat

Sunda Desa Cibingbin-Kabupaten Kuningan menurut teori Pierce?

1.3Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1) deskripsi dan klasifikasi ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa

Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan;

2) deskripsi makna ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa

Cibingbin-Kabupaten Kuningan menurut teori semantik;

3) deskripsi makna dari ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda kota

Kuningan menurut teori Barthes;

4) representasi terhadap ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa

Cibingbin-Kabupaten Kuningan menurut teori Pierce

1.4Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis

sebagai berikut:

1) memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi mengenai penerapan

semiotik untuk berbagai lintas bidang;

2) pelestarian tuturan pamali dari setiap daerah secara akademik

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) sebagai referensi untuk peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji pamali

dalam budaya Sunda;

2) sebagai salah satu cara untuk mempertahankan bahasa dan budaya masyarakat

Sunda dan menjadi pertimbangan untuk membuat buku tentang kumpulan

kata, frasa, dan kalimat tabu/pamali.

1.5Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman terhadap beberapa istilah dalam penelitian

ini, perlu diuraikan beberapa definisi operasional. Adapun beberapa definisi

operasional tersebut meliputi semiotika, pamali, order of signification, dan

masyarakat Sunda Desa Cibingbin, Kabupaten Kuningan.

1) Semiotika

Semiotik merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda. Menurut KBBI

Online, semiotika adalah ilmu (teori) tentang lambang dan tanda (dalam bahasa,

lalu lintas, kode morse, dsb); semiotik sering disebut juga semiologi. Semiotika

sering didefinisikan sebagai kajian mengenai tanda. Beberapa ahli memiliki

pendapat sendiri mengenai definisi semiotik. Saussure (Chandler, 2007:2)

mendefinisikan semiologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji kehidupan

tanda-tanda di dalam kehidupan sosial. Sementara Barthes (Taufiq, 2008: 26)

menyebutkan bahwa semiologi adalah ilmu tentang bentuk-bentuk, karena hal itu

mempelajari pertandaan terlepas dari kandungannya. Teori yang dikemukakan

oleh Saussure dikembangkan oleh pemikir-pemikir lain, salah satunya adalah

Roland Barthes. Kridalaksana (Kamaluddin, 2011: 12-13) menyebut Roland

Barthes sebagai seorang sarjana yang secara konservatif menjabarkan teori-teori

Saussure. Barthes beranggapan bahwa sistem sistem semiologi Saussure hanya

merupakan sistem semiologi tahap pertama dan masih diperlukan sistem

sebagai tingkatan pemaknaan (orders of signification). Pemaknaan tahap pertama

dinamakan the first order of signification atau denotasi dan pemaknaan tahap

kedua dinamakan the second order of signification atau konotasi, dan seterusnya

ketika ada pemaknaan lain (Sukyadi, 2011: 40).

2) Pemali/pamali/tabu

Pamali merupakan pantangan atau hal-hal yang bersifat larangan. Dalam

KBBI online pantangan; larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan). Pamali atau

pantangan adalah hal-hal yang sering kita dengar dari orang tua kita atau

kakek/nenek kita. Pantangan tersebut tentunya berawal dari banyaknya kasus yang

terjadi karena melanggar pantangan tersebut meski segala sesuatunya adalah

bersandarkan atas kehendak Tuhan.

3) Masyarakat Sunda Desa Cibingbin-Kabupaten Kuningan

Desa Cibingbin- Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108° 23 -

108° 47 Bujur Timur dan 6°47-7°12 Lintang Selatan. Luas wilayah desa

Cibingbin 919.257 Ha. Jarak dari kota Bandung ke Cibingbin adalah 300 km/jam

bisa ditempuh dengan menggunakan angkutan umum atau pribadi. Jarak tempuh

yang dilalui apabila menggunakan angkutan umum (bis/elf) dari Bandung

memakan waktu kurang lebih 7 sampai 8 jam lamanya dengan menggunakan dua

kali naik angkutan umum. Pertama dengan mengunakan bis Damri dari terminal

Cicaheum-Bandung, lalu turun di terminal Kertawangunan/Ancaran Kuningan

setelah memakan waktu kurang lebih 6-7 jam perjalanan, kemudian disambung

dengan menggunakan mobil elf yang menuju Cibingbin, perjalanan yang

ditempuh dari terminal Kertawangunan/Ancaran Kuningan ke Cibingbin kurang

lebih 45 menit sampai 1 jam. Sedangkan, apabila menggunakan mobil pribadi

waktu tempuh dari Bandung menuju Cibingbin memakan waktu kurang lebih 5,5

sampai 6 jam.

Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Dilihat dari posisi

jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan

Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan

Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah. Secara administratif berbatasan dengan:

a) Sebelah Utara: Kec. Cilidug Kab. Cirebon

b) Sebelah Timur: Kec. Banjarharjo Kab. Brebes

c) Sebelah Selatan: Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah)

d) Sebelah Barat : Kec. Cibereum Kab. Kuningan

Berikut peta Cibingbin:

Penduduk desa Cibingbin-Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Menurut hasil

Suseda sebanyak 13.219 orang. Penduduk laki-laki sebanyak 6.813 orang dan

penduduk perempuan sebanyak 6.406 orang. Diperkirakan hampir 25% penduduk

Kuningan bersifat comuter, mereka banyak yang bermigrasi ke kota-kota besar

seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan sebagainya. Penduduk Desa Cibingbin

umumnya menggunakan bahasa Sunda dialek desa Cibingbin dan karena desa ini

dengan bahasa Jawa khas Brebes. Menurut Survey yang sama penduduk desa

Cibingbin hampir 100% beragama. Sebagain besar penduduk kabupaten Kuningan

bermatapencaharian sebagai petani (petani penggarap dan buruh tani), dan lainnya

bekerja sebagai Pedagang, Pegawai negeri Sipil, TNI, Polisi, Wiraswasta dan

sebagainya. Tingkat pendidikan masyarakat desa Cibingbin tamatan SD/sederajat

ada di persentasi paling tinggi 42.70%, tamatan SMP/MTs 23,02%, tamatan

SMA/MA 17,32%, tamatan PT 1,54%. (http://id.wikipedia.org/wiki/ dan

http://www.kuningankab.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan cibingbin).

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam peneltian ini metode kualitatif deskriptif.

Moleong (2000:15) menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif disebutkan dengan

penyelidikan naturalistik". Data diambil dari informan di desa Cibingbin,

Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan. Data yang diperoleh kemudian

dikumpulkan dengan tehnik obervasi, teknik mencatat serta interview atau

wawancara. Arikunto (1998:155) menyatakan bahwa observasi meliputi kegiatan

memusatkan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat

indera. Selain observasi, penelitian ini pun menggunakan teknik interview dari

sumber data (informan). Teknik wawancara merupakan teknik komunikasi lisan,

melainkan digunakan untuk mengumpulkan data melalui cara dengan melakukan

komunikasi secara langsung (Arikunto, 1998:156).

Teknik analisis data yang pertama kali dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi

ujaran-ujaran tabu/pamali, selanjutnya mengklasifikasikan ujaran-ujaran pamali

berdasarkan kemunculannya dalam masyarakat desa Cibingbin, kemudian

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ini dianggap penting,

selain karena untuk memudahkan pemahaman umum, laporan penelitian yang

berbentuk tesis ini pun ditulis dalam bahasa Indonesia. Setelah semua itu

Barthes dan segitiga proses semiosis Pierce untuk mencari hubungan tanda dan

objek semiotika aliran Peirce.

1.7 Penutup

Demikianlah uraian bab kesatu tentang pendahuluan yang telah disajikan.

Berikutnya yang akan dibahas adalah bab kedua. Adapun bab kedua berisi uraian

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dari rangkaian lima bab penulisan tesis ini akan diuraikan

mengenai metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini berisi tentang

jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, dan penutup. Berikut ini adalah uraiannya.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini metode kualitatif

deskriptif. Metode penelitian ini dengan menerapkan analisis kualitatif dengan

spesifikasi pada deskripsi. Dikatakan kualitatif juga hal itu karena temuan dalam

penelitian ini diperoleh bukan melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan

lainnya (lihat Syamsuddin dan Damaianti, 2009), sedangkan menurut Fraenkel,

Wallen, and Hyun, 2012:440),

The term Qualitative research refers to studies that investigate the quality of relattionship, activities, situations, or materials

The nature setting is a direct source of data, and the researcher is a key part of the instrumentation process in qualitative research.

Qualitative data are collected mainly in the form of words or pictures and seldom involve numbers. Coding is primary technique used in data analysis.

Qualitative researchers are especially interested in how things occur and particularly in the perspectives of the subjects of a study.

Perihal penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam

pengumpulan data (lihat Moleong, 2002; Djajasudarma, 2006). Moleong

(2000:15) menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif disebutkan dengan

penyelidikan naturalistik". Sobur (2004:187) menjelaskan bahwa objek-objek

kajian sosial sebenarnya bukanlah apa yang sebatas penampakannya di alam

indrawi, tetapi dunia kehidupan manusia adalah dunia simbolisme.

Setiap wujud yang indrawi dalam kehidupan manusia merupakan

dikumpulkan, analisis yang dilakukan, dan model laporan yang dituliskan,

dipilihlah jenis penelitian yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Jenis penelitian

yang dimaksud adalah penelitian kualitatif (Danim, 2002). Dia

menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh menurut teori

tentang semiotika. Penelitian ini menerapkan model order of signification

Barthes dan segitiga proses semiosis dan klasifikasi hubungan tanda dan objek

dalam semiotika Peirce.

3.2 Definisi Oprasional

Untuk memberikan pemahaman terhadap beberapa istilah dalam penelitian

ini, perlu diuraikan beberapa definisi operasional. Adapun beberapa definisi

operasional tersebut meliputi semiotika, pamali, order of signification. Menurut

KBBI Online, semiotika adalah ilmu (teori) tentang lambang dan tanda (dalam

bahasa, lalu lintas, kode morse, dsb); semiotik sering disebut juga semiologi.

Semiotika sering didefinisikan sebagai kajian mengenai tanda. Beberapa ahli

memiliki pendapat sendiri mengenai definisi semiotik. Saussure (Chandler,

2007:2) mendefinisikan semiologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji kehidupan

tanda-tanda di dalam kehidupan sosial. Sementara Barthes (Taufiq, 2008: 26)

menyebutkan bahwa semiologi adalah ilmu tentang bentuk-bentuk, karena hal itu

mempelajari pertandaan terlepas dari kandungannya. Teori yang dikemukakan

oleh Saussure dikembangkan oleh pemikir-pemikir lain, salah satunya adalah

Roland Barthes. Kridalaksana (Kamaluddin, 2011: 12-13) menyebut Roland

Barthes sebagai seorang sarjana yang secara konservatif menjabarkan teori-teori

Saussure. Barthes beranggapan bahwa sistem sistem semiologi Saussure hanya

merupakan sistem semiologi tahap pertama dan masih diperlukan sistem

semiologi tahap kedua.

Oleh karena itu Barthes membedakan apa yang ia sebut sebagai tingkatan

pemaknaan (orders of signification). Pemaknaan tahap pertama dinamakan the

first order of signification atau denotasi dan pemaknaan tahap kedua dinamakan

pemaknaan lain (Sukyadi, 2011: 40). Dalam KBBI online pantangan; larangan

(berdasarkan adat dan kebiasaan). Pamali atau pantangan adalah hal-hal yang

sering kita dengar dari orang tua kita atau kakek/nenek kita. Pantangan tersebut

tentunya berawal dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggar pantangan

tersebut meski segala sesuatunya adalah bersandarkan atas kehendak Tuhan.

3.3 Data dan Sumber Data

Data diambil dari informan di desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin

Kabupaten Kuningan. Ada beberapa sumber data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di desa Cibingbin

yakni berupa tuturan atau ujaran-ujaran tentang pamali dari informan yang

ditranskripsikan dalam bentuk teks, sedangkan data sekunder berupa informasi

yang berhubungan dengan data yang diperoleh melalui informan. Penelitian ini

difokuskan pada analisis tentang ujaran-ujarannya tersebut. .Penelitian Kualitatif

ditulis biasanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan kelompok fokus

(Fraenkel, Wallen, and Hyun,. 2012:443).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan tehnik obervasi, teknik

mencatat serta interview atau wawancara. Arikunto (2006:155) menyatakan

bahwa observasi meliputi kegiatan memusatkan perhatian terhadap suatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indera. Selain observasi, penelitian ini pun

menggunakan teknik interview dari sumber data (informan). Teknik wawancara

merupakan teknik komunikasi lisan, melainkan digunakan untuk mengumpulkan

data melalui cara dengan melakukan komunikasi secara langsung (Arikunto,

2006:156). Arikunto (2006:156) mengatakan bahwa observasi meliputi kegiatan

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat

indra.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengobservasi

3. Mengidentifikasi makna

4. Menganalisis dan mendeskripsikan data

5. Menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian

6. Membuat kesimpulan penelitian

3.5 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang pertama kali dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi

ujaran-ujaran tabu/pamali, selanjutnya mengklasifikasikan ujaran-ujaran pamali

berdasarkan kemunculannya dalam masyarakat desa Cibingbin, kemudian

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ini dianggap penting,

selain karena untuk memudahkan pemahaman umum, laporan penelitian yang

berbentuk tesis ini pun ditulis dalam bahasa Indonesia.

Setelah semua itu dilakukan lalu masing-masing data yang sudah

dikelompokan dianalisis dengan mengambil sampel dari setiap kelompok, yakin

20% dari jumlah data (Arikunto (2006:156) dan dianalisis berdasarkan model

semiotik Barthes dan segitiga proses semiosis Pierce untuk mencari hubungan

tanda dan objek semiotika aliran Peirce. Namun sebelumnya terlebih dahulu

menjawab pertanyaan (a) Bagaimana deskripsi dan klasifikasi ujaran-ujaran

pamali dalam masyarakat Sunda Desa Cibingbin-Kabupaten Kuningan? (b)

Bagaimana makna ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa

Cibingbin-Kabupaten Kuningan menggunakan teori Barthes? (c) Bagaimana

representasi terhadap ujaran-ujaran pamali dalam masyarakat Sunda Desa

Cibingbin-Kabupaten Kuningan serta hubungan antar tandanya?

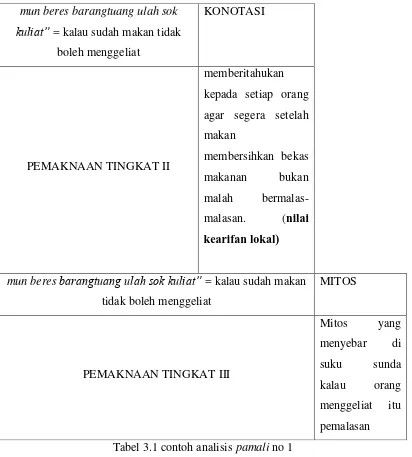

Contoh analisis data sebagai berikut:

Data yang diperoleh

1. “ulah sok kuliat mun beres barangtuang”

2. “anak parawan nu haid ulah mandi sareupna

Keempat data tersebut diidentifikasi kemudian dikelompokan atau

diklasifikasikan, hasilnya sebagai berikut: data 1 merupakan ujaran atau tuturan

berupa larangan terkait makanan. Data 3 merupakan ujaran atau tuturan berupa

larangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan data 4 merupakan ujaran

berupa perintah. Jadi klasifikasi/kelompok ujaran yang diperoleh yakni:

1. Larangan : Makanan; melakukan pekerjaan

Larangan : Perempuan

2. Perintah : Pekerjaan=Perempuan

Setelah pengidentifikasi dan pengklasifikasian selesai, kemudian data

diterjemahkan.

1) “ulah sok kuliat mun beres barangtuang”(kalau sudah makan tidak boleh

menggeliat)

2) “anak parawan nu haid ulah mandi sareupna”(anak perawan yang sedang

haid tidak boleh mandi di waktu senja/sore)

3) “Mun nu hamil kudu mawa gunting”(wanita hamil harus membawa gunting)

Kemudian tahap analisis data selanjutnya makna ujran pamali menggunakan teori

Barthes.

Contoh analisis no. 1

#1“mun beres barangtuang ulah sok kuliat”

SIGNIFIER SIGNIFIED

DENOTASI

“mun beres

barangtuang ulah

sok kuliat” =

kalau sudah

makan tidak boleh

menggeliat

biasanya habis

bangun tidur

orang menggeliat

Tabel 3.1 contoh analisis pamali no 1

Dari hasil analisis di atas menunjukan bahwa: “mun beres barangtuang ulah sok kuliat”

- kalau sudah makan tidak boleh menggeliat = denotasi (signifier, tingkat I)

- biasanya habis bangun tidur orang menggeliat= denotatif (signified, tingkat I,

makna kearifan lokal)

mun beres barangtuang ulah sok kuliat” = kalau sudah makan tidak

boleh menggeliat

KONOTASI

PEMAKNAAN TINGKAT II

memberitahukan

kepada setiap orang

agar segera setelah

makan

membersihkan bekas

makanan bukan

malah

bermalas-malasan. (nilai

kearifan lokal)

mun beres barangtuang ulah sok kuliat” = kalau sudah makan

tidak boleh menggeliat

MITOS

PEMAKNAAN TINGKAT III

Mitos yang

menyebar di

suku sunda

kalau orang

menggeliat itu

- memberitahukan kepada setiap orang agar segera setelah makan

membersihkan bekas makanan bukan malah bermalas-malasan. (nilai

kearifan lokal)

- Mitos yang menyebar di suku sunda kalau orang menggeliat itu pemalasan =

(tingkat III, mitos)

Dalam analisis #1 di atas, ujaran ““mun beres barangtuang ulah sok kuliat= kalau sudah makan tidak boleh menggeliat” menjadi penanda denotatif, yakni

pemaknaan tingkat I. Sedangkan petanda denotatifnya yaitu biasanya habis

bangun tidur orang menggeliat. Berdasarkan KBBI online (kbbi.web.id)

menggeliat berasal dari kata geliat /ge·li·at/; selanjutnya ditambah dengan

imbuhan me-geliat menjadi menggeliat /meng·ge·li·at/ v, meregang-regang serta

menarik-narik tangan dan badan (spt setelah bangun dr tidur), contohnya: telah

menjadi kebiasaan, sebelum bangkit dr tidur ia ~ dulu;

Penanda dan petanda denotatif ujaran tersebut menjadi penanda konotatif

dalam tahap pemaknaan II. Petanda konotasi untuk ujaran #1 tersebut bermakna

bahwa memberitahukan kepada setiap orang agar segera setelah makan

membersihkan bekas makanan bukan malah bermalas-malasan. Konotasi

selanjutnya bisa dimaknai menjadi mitos. Mitos dalam ujaran tersebut yaitu

pemalasan.

Makna konotasi dan mitos tersebut mengandung nilai dan makna kearifan

lokal karena mengandung pesan di dalamnya. Hal ini dipertegas oleh Barthes

dalam pamali juga sering dikaitkan dengan kearifan lokal yang ada dalam suatu

daerah karena mitos yang terkandung di dalamnya, secara otomatis mengandung

suatu pesan (Barthes, 2007).

Tahap analisis selanjutnya menggunakan analisis Pierce dari tuturan #1 “mun beres barangtuang ulah sok kuliat”= kalau sudah makan tidak boleh

menggeliat” dengan menggunakan segitiga semiotik Pierce dilakukan melalui

segitiga proses semiosis dua tahap seperti di bawah ini:

Bagan analisis ujaran pamali #1

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi tanda pada segitiga

proses semiosis tahap pertama yaitu tuturan mun beres barangtuang ulah sok kuliat” = kalau sudah makan tidak boleh menggeliat. Sementara itu, objek yang diacu oleh tanda tersebut yakni aktifitas menggeliat, aktifitas itu biasanya

dilakukan setelah bangun tidur bukan setalah makan. Adapun interpretan

pemalasan menjadi hasil interpretasi awal tuturan pamali #1.

Selanjutnya, hasil interpretasi awal tuturan pamali #1, yakni pemalasan

yang merupakan mitos yang terjadi di masyarakat desa Cibingbin menjadi tanda

pada segitiga semiosis Pierce tahap kedua. Yang menjadi objek acuannya yakni

ada makna tersembunyi dibalik mitos tersebut, yakni sebuah pesan tersirat

“memberitahukan kepada setiap orang agar segera membereskan/ membersihkan

perkakas makan”. Ketika sesorang setelah makan bukan malah menggeliat tapi membereskan peralatan setelah makan tersebut. Nilai kearifan lokal merupakan

interpretan dari interpretasi akhir ujaran pamali #1.

Adapun berikutnya yaitu menentukan jenis hubungan yang terbangun di

antara tanda dan hasil akhir interpretasi tuturan pamali. Seperti telah diketahui

sebelumnya bahwa hubungan antara tanda dengan objeknya terdiri atas tiga

macam hubungan. Ketiganya yaitu ikon yang dipengaruhi oleh faktor kemiripan,

dipengaruhi oleh faktor konvensi dari penutur bahasa. Maka hubungan tanda dan

objeknya dari ujaran pamali di Desa Cibingbin yakni merupakan simbol, karena “mun beres barang tuang ulah sok kuliat”= kalau sudah makan tidak boleh menggeliat menjadi sebuah tanda kemalasan (objek), ini merupakan label yang

diberikan oleh masyarakat bagi yang melakukan kegiatan tersebut.

a. Kesimpulan Analisis

Tuturan #1 “mun beres barang tuang ulah sok kuliat= kalau sudah makan

tidak boleh menggeliat menjadi sebuah tanda kemalasan”, setelah diklasifikasikan

merupakan tuturan pamali yang berupa larangan dalam mengerjakan sesuatu

pekerjaan dan tidak ada penghususan bagi siapa larangan itu disebutkan.

Kemudian tuturan tersebut diberi tanda mana yang merupakan petanda dan

penandanya serta bentuk mitos tersebut dengan menggunakan diagram

pemaknaan menurut Barhtes. Selanojutnya dianalisis menggunakan segitiga

semiosis Pierce yang menunjukan nilai kearifan lokal sebagai interpretannya.

3.7 Penutup

Demikianlah uraian tentang metode penelitian yang telah disajikan.

Berikutnya yang akan disampaikan adalah uraian tentang bab keempat. Adapun

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima dari lima bab penulisan tesis ini akan diuraikan mengenai

simpulan dan saran. Adapun dalam simpulan dan saran berisi tentang simpulan

dan saran penulisan tesis ini. Berikut ini adalah uraiannya.

5.1Simpulan

a. Berdasarkan analisis terhadap 88 data yang telah dikelompokkan,

diperolehlah simpulan bahwa bentuk tuturan pamali merupakan tuturan oral

atau lisan, tuturan mitos tokoh ini bersifat klasik yang memiliki klasifikasi

berdasarkan tujuan, jenis ujaran, sifat, jenis, interpretasi yang sudah diketahui

atau belum serta diklasifikasi menurut waktunya. Selain itu, tuturan tersebut

sering dikaitkan dalam hal gaib.

b. Adapun makna yang terbentuk dari tuturan pamali, yakni pemaknaan dari

segi semantik dengan menghasilkan makna denotasi dan konotasi, makna

referensial dan non referensial, makna kata, makna konseptual, makna

asosiatif dan makna idomatik.

c. Setelah dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes dapat

disimpulkan bahwa tuturan-tuturan atau ujaran-ujaran tabu yang terdapat di

desa Cibingbin yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini

memiliki tiga tingkatan makna yaitu tersebut terdiri atas makna denotatif,

konotatif, makna tingkat 1 (penanda, petanda, tanda), dan makna tingkat 2

(Penanda, Petanda, Tanda). Makna ketiga yakni mitos. Denotasi diwujudkan

pada makna yang objektif, tetap, serta berkaitan dengan sosok acuan.

Pemaknaan konotasi diwujudkan sebagai makna yang subjektif dan

bervariasi. Makna tingkat 1 dan makna tingkat 2 berkaitan dengan makna

konotasi yang membuka kemungkinan interpretasi yang luas dan berkaitan

dengan apa yang diceritakan oleh penuturnya. Hal tersebut juga membongkar

kearifan lokal dan nilainya. Apa yang terkandung di dalam ujaran-ujaran tabu

tersebut bukan hanya makna denotasi dan konotasi bahkan mengandung

tingkatan ketiga dari tingkatan makna Barthes (order of signification) yang

berarti konsekuensi yang akan terjadi jika mitos tersebut dilanggar, tetapi

juga makna mitos yang berupa nilai bagi yang mentaatinya. Kalimat-kalimat

atau ujaran-ujaran tabu yang masih bertahan di suku Sunda baik berupa

larangan atau pun mitos dari nenek moyang kita merupakan sebuah produk

budaya yang dibalut nilai kearifan serta maknanya yang harus dijaga dan

dilestarikan oleh anggota masyarakat agar tetap terjaga harmonisasi serta

keselarasan dari sebuah budaya, khususnya budaya sunda.

d. Adapun sanksi dari tuturan pamali/tabu bahasa jika dilanggar, akan

mendatangkan bahaya/kesialan atau kecemaran. Masing-masing

klasifikasi tabu memiliki sanksi yang berbeda-beda, ada yang mencakup

keduanya dan ada yang hanya salah satu saja, yaitu bahaya atau

kecemaran saja. Pada contoh tabu nama orang yang disakralkan yaitu

pada tuturan”ulah calik dilawang panto”, maka sanksi yang akan diterima

jika hal itu dilanggar adalah kesialan dan kecemaran. Dikatakan kesialan

apabila seorang gadis yang belum menikah akan ditakuti dengan sanksi

tersebut, sedangkan dikatakan dengan kecemaran apabila ada gadis yang

sudah berumur belum juga menikah maka akan dikaitkan dengan tuturan

pamali tersebut bahwa si gadis tua dikatakan pernah/sering duduk di pintu

sewaktu mudanya dahulu.Ini mempengaruhi sikap dan hubungan sosial si

gadis tua dengan masyarakat yang berakibat buruk untuk dirinya dan

mencemarkannya. Sehingga membentuk satu atsmosfir budaya yang diamini

oleh masyarakat baik dapat dilogikakan ataupun tidak. Benar akhirnya, tidak

ada masyarakat tanpa pamali/mitos. Masyarakat dan pamali/mitos adalah satu

rangkaian yang tidak akan terputus. Tidak ada (suku) bangsa yang tidak

memiliki Mitos. Setiap suku bangsa pasti memiliki mitosnya tersendiri

5.2Saran

Sebagaimana adanya simpulan dari penelitian ini seperti yang telah diungkapkan

di atas, maka saran-saran pun kiranya perlu diberikan. Adapun yang menjadi

saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Mengingat lebih bervariasinya tuturan pamali di Desa Cibingbin khususnya

dan umumnya di Jawa Barat, kebervariasian itu dapat menjadikan kajian yang

menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Seperti halnya tuturan pamali tentang

hantu atau makhluk halus, tuturan pamali tentang kehamilan, kelahiran,

perkawinan, tuturan pamali yang dikhususkan untuk laki-laki, perempuan,

atau kedua-duanya, tuturan pamali yang dilihat dari pekerjaannya dan banyak

lainnya.

b. Penulis menyarankan kepada akademis linguistik untuk dapat melanjutkan

kajian tuturan pamali ini kepada kajian yang lebih bervariasi dan mendalam.

Kepada masyarakat dan para akademis nonlinguistik, penulis menyarankan

untuk tidak menganggap rendah, udik, atau kampungan atas sebuah tuturan

pamali karena tanpa disadari, setiap manusia dipengaruhi oleh pamali-pamali

serta mitos-mitos yang berada di sekitarnya. Tanpa disadari pula semakin

kuno atau modern seseorang, semakin kuno dan modern pula mitos yang

mengikuti mereka.

c. Meski terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, penulis berharap

agar penelitian dan penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti

selanjutnya. Demikian pula untuk calon peneliti selanjutnya, semoga dapat

berinovasi terhadap tuturan pamali sehingga menemukan kajian yang lebih

bervariasi dan lebih komprehensif. Akhirnya, penulis pun berharap semoga

tulisan ini memberikan banyak manfaat.

5.3 Penutup

Demikianlah uraian bab kelima tentang simpulan dan saran yang telah

disajikan. Dengan demikian, maka selesailah seluruh rangkain penulisan tesis ini.

Adapun halaman berikutnya dimuat daftar pustaka, lampiran-lampiran tesis ini,

DAFTAR PUSTAKA

Allan, Keith and Burridge, Kate. 2006. Forbidden Words;Taboo and the Censoring of Language. New York:Cambridge University Press

Alozie, Emmanuel C. (2010). Advertising and Culture: Semiotic Analysis of Dominant Symbols Found in Nigerian Mass Media Advertising. SAGE: Journal of Creative Communications, 5(1), pp. 4.

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta

Barthes, Roland. (1972). Mythologies; Selected and translated from the french by Annette lavers. New York: The Noonday Press

Barthes, Roland. (1975). The Pleasure of the Text. Translated by Richard Miller. New York: Hill and Wang'

Barthes, Roland and Duisit, Lionel. (1975). An Introduction to the Structural Analysis of Narrative. JSTOR The Johns Hopkins University Press: New Literary History On Narrative and Narratives, Vol. 6, No. 2, (Winter, 1975), pp. 237-272

Barthes, Roland. 2003. Mythologies, atau Mitologi Roland Barthes, terj. Chistian Ly. Jakarta: Dian Aksara Press.

Barthes, Roland. 2007. Petualangan Semiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barthes, Roland. 2007. Membelah Mitos-Mitos Budaya Masa: Semiotika, Sosiologi Tanda, Simbol dan Representasi. Yogyakarta: Jalasutra.

Bartens, K. 2004. Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Berger, Arthur Asa. (2005). Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Berger, Arthur Asa. 2010. Pengantar Semiotika. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Caldera, Jorge. 7 Serrano. (2010). Group Connotation in The Analysis of The Images in Motion Used in Television Departments. SAGE: Journal of Librarianship and Information Science, 42 (70), pp. 71

Chandler, Daniel. (2007). Semiotics: The Basics. Oxen: Routledge

Christomy, Tommy dan Untung Yuwono. (ed.). (2004). Semiotika Budaya. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.

Cobley, Paul dan Jansz, Litza. (2002). Mengenal Semiotika for Beginners. Bandung: Mizan

Cohn et al. (2013) Kuesioner Bahasa

Culler, Jonathan. (2003). Barthes: A Very Short Introduction, atau Seri Pengantar Singkat Barthes, terj. Ruslani. Yogyakarta: Jendela.

Danesi, Marcel. (2007). The Quest for Meaning: A Guide to Semiotic Theory and Practice. Toronto: University of Toronto Press.

Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.

Djajasudarma, T. Fatimah. (2010). Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian. Bandung: PT. Refika Aditama.

Djauhari. Maman A.(2006). Pendidikan untuk apa?: Jurnal Sosioteknologi Edisi 9 Tahun 5, Desember.

Douglas, Mary. 1991. Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London and New York: Routledge.

Edwards, John. 2009. Language and Identity; An Introduction. New York: Cambridge University Press

Eilola, Tiina M. and Havelka, Jelena. (2011). Behavioural and physiological responses to the emotional and taboo Stroop tasks in native and non-native speakers of English. SAGE: International Journal of Bilingualism. pp 15: 353.

Fraenkel, Wallen, Hyun. 2012. How to design and Evaluate Research in

education. Eight Edition. New York. Mc Graw Hill

Frazer, Sir James George. (1955). The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. Bagian kedua: "Taboo and the Perils of the Soul" London: Macmillan.

Girardelli, Davide. (2004). Commodified Identities: The Myth of Italian Food in the United States. SAGE: Journal of Communication Inquiry, 28 (307), pp. 320

Gunawan, Samuel. (2005). Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer. Cetakan ke-2. Jakarta: Erlangga.

Halliday, M.A.K. and Ruqaiya Hasan. (1985). Language, Context, and Text: Aspects of Language in A Social-Semiotic Perspective. Australia: Deakin University.

Hamdani, Danny. (2014). ―Analisis Tuturan Mitos Tentang Tokoh Agama di Kenagarian Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Padang Pariaman. Padang: Universitas Andalas Press.

Hasanudin WS. (2001). ―Mitos Legitimasi Kekuasaan dalam Kesusatraan Klasik Minangkbau Kaba Cindua Mato: Tinjauan Semiotika Budaya dan Ideologi‖. Jurnal Humanlis Vol. IV No.1 Th. 2001, hal. 39—60.

Hoed, Benny H. (2011). Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya;second editon. Jakarta:Komunitas Bambu

Iswidayati, Sri. (2007). The Function of Myth in Social Cultural Life of Its Supporting Community. Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni: Volume VIII No.2 / Mei-Agustus

Junus, Umar. (1981). Mitos dan Komunikasi. Jakarta: Sinar Harapan.

Kamaluddin, Muhammad. (2013). Interpretasi Badekan dalam Rubrik Jogregan di Harian Umum Kabar Cirebon. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Kurniawan. (2001). Semiologi Roland Barthes. Magelang: Indonesiatera. M.S.

Leone, Massimo. (2014). Italy. The semiotic ideology of semiotics: A vertiginous Reading. Department of Philosophy, University of Turin, Italy. Routledge: Journal of Religion, 2014, Vol. 44, No. 1, 92–98,

Lombardo, Emanuela and Petra Meier (2008) Framing Gender Equality in the European Union Discourse‘, Social Politics. SAGE: European Journal of Women's Studies 15 (1): 101–29.

Lombardo, Emanuela. Meier, Petra., and Verloo, Mieke. (2010). Discursive Dynamics in Gender Equality Politics : What about 'Feminist Taboos'?: SAGE: European Journal of Women's Studies 2010 17: 105

Mayhew, Margaret. (2006). Roland Barthes, The Language of Fashion. California. Stanford Unviersity Press

Mesthrie, Rajend, et al. 2009. Introducing Sociolinguistics; Second Edition. United Kingdom. Edinburgh University Press.

Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda.

Montagu, Ashley. 1973. The Anatomy of Swearing. London: Collier Macmillan Publisher

Mulyana, Rohmat. (2004). Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.

Morgado, Marcia A. (2007). The Semiotics of Extraordinary Dress: A Structural Analysis and Interpretation of Hip-Hop Style. SAGE: Clothing and Textiles Research Journal, 25 (131), pp. 142-143

Noth, Winfried. (2001). Handbook of iconicity. Bloomington, IN: Indiana University.

Oktaviani, Tia Sumarna Aulia, dan Hadi, Arya Dharmawan. (2010). Local Wisdom of Water Resource Management in Kampung Kuta. Bogor. IPB Journal, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. ISSN : 1978-4333, Vol. 04, No. 03.

Piliang, Yasraf Amir. (2003). Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna. Yogyakarta: Jalasutra.

Qanbar, Nada. (2011). A Sociolinguistic Study of The linguistic Taboos in the Yemeni Society. MJAL 3:2 Summer 2011 ISSN 0974-8741 pp 92-93

Rusli, Muh. dan Rakhmawat. 2013. Kontribusi ―Pemmali‖ Tanah Bugis Bagi Pembentukan Akhlak. El Harakah Jurnal: Vol.15 No.1 Tahun 2013

Salzmann. (1998). Language, Culture, and Society: An Introduction to Linguistic Anthropology. Edisi Kedua. Westview Press.

Sanders, Carol. (2004). The Cambridge Companion to Saussure. United Kingdom: Cambridge University Press

Santosa, Puji. (1993). Ancangan Semiotika dan Pengkajian Susastra. Bandung: Angkasa.

Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat: Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2. ISSN 0684-3271 pp 23.

Simões, Elsa Lucas Freitas. (2008) Taboo in advertising. Philadelpia: John Benjamins B.V.

Spolsky, Bernard. 2004. Language policy. United Kingdom: Cambridge University Press

Sudjiman, Panuti dan Zoest, Art van. (1992). Serba-Serbi Semiotik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sunardi, ST. (2002). Semiotika Negativa. Yogykarta: Kanal.

Sukyadi, Didi. (2011). Teori dan Analisis Semiotika. Bandung: Rizqi Press

Syamsuddin, AR. dan Vismaia S. Damaianti. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya dan SPs UPI.

Taufik, Muhammad Ishak dan Mochsen, Mohammad Sir. (2005). Pembacaan Kode Semiotika Roland Barthes Terhadap Bangunan Arsitektur Katedral Evry Di Prancis Karya Mario Botta. RONA Jurnal Arsitektur FT-Unhas: Volume 2 No. 1, April, hal. 85-92 ISSN: 1412-8446

Taufiq, Wildan. (2008). Kajian Semiotika Terhadap Deskripsi dan Kenikmatannya dalam Ayat-Ayat Al-Quran. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia. (2013). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: UPI Press.

Wibowo, Indiwan Seto Wahyu. (2011). Semiotika Komunikasi; aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi komunikasi. Jakarta:Mitra Wacana Media

Wolf, Arthur P. (2005) ‗Introduction’;Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Young, Garry and Whitty, Monica T. (2011). Should gamespace be a taboo-free zone? Moral and psychological implications for single-player video games.: SAGE: Theory Psychology, 23 (126) pp. 804-805

Zaimar, Okke K.S. (2008). Semiotik dan Penerapannya dalam Karya Sastra. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Zoest, Art van. (1991). Fiksi dan Nonfiksi dalam Kajian Semiotik. Jakarta: Intermasa.

Zoest, Aart Van. (1993). Semiotika (tentang tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya). Jakarta: Yayasan Sumber Agung.

kbbi.web.id (Kamus KBBI Online)