4 II. TINJAUAN PUSTAKA

A. SIFAT FISIKO-KIMIA BIJI KOPI ROBUSTA

Biji kopi berasal dari tanaman kopi yang bernama Perpugenus Coffea. Buah kopi muda memiliki warna hijau sedangkan buah kopi yang sudah masak memiliki warna merah dan sebagian warna kuning. Biji kopi pada umumnya terdapat satu pasang pada satu buah, namun terkadang ada yang masih mempunyai satu biji setiap buahnya. Biji kopi berbentuk bidang cembung pada punggungnya dan bidang datar pada perutnya (Ridwansyah, 2003).

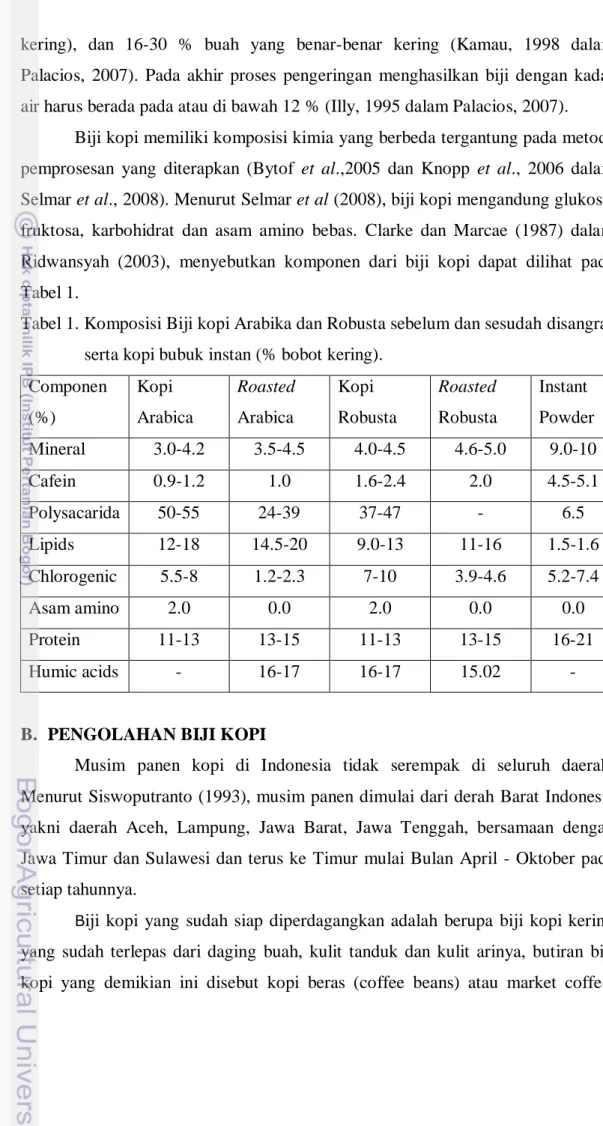

Menurut Siswoputranto (1993), buah kopi terdiri dari kulit buah (exocrap) berwarna hijau waktu masih muda dan berubah menjadi kuning terus menjadi merah, daging buah (mesocrap) yang berwarna putih serta memiliki rasa yang agak manis, kulit tanduk (endocarp) merupakan biji kopi yang keras, kulit ari yang membungkus biji kopi dan endosperma yang mengandung unsur, zat rasa, aroma kopi dan lain-lain kandungannya.

Gambar 1. Susunan buah kopi (Kirsten, 2007)

Biji kopi memiliki kandungan kadar air yang berbeda selama proses pemanenan hingga penyimpanan. Pada saat dipanen kadar air kopi berkisar 50-70 % dalam bentuk buah matang, 35–50 % dalam bentuk buah kopi kering (hampir

5 kering), dan 16-30 % buah yang benar-benar kering (Kamau, 1998 dalam Palacios, 2007). Pada akhir proses pengeringan menghasilkan biji dengan kadar air harus berada pada atau di bawah 12 % (Illy, 1995 dalam Palacios, 2007).

Biji kopi memiliki komposisi kimia yang berbeda tergantung pada metode pemprosesan yang diterapkan (Bytof et al.,2005 dan Knopp et al., 2006 dalam Selmar et al., 2008). Menurut Selmar et al (2008), biji kopi mengandung glukosa, fruktosa, karbohidrat dan asam amino bebas. Clarke dan Marcae (1987) dalam Ridwansyah (2003), menyebutkan komponen dari biji kopi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Biji kopi Arabika dan Robusta sebelum dan sesudah disangrai serta kopi bubuk instan (% bobot kering).

Componen (%) Kopi Arabica Roasted Arabica Kopi Robusta Roasted Robusta Instant Powder Mineral 3.0-4.2 3.5-4.5 4.0-4.5 4.6-5.0 9.0-10 Cafein 0.9-1.2 1.0 1.6-2.4 2.0 4.5-5.1 Polysacarida 50-55 24-39 37-47 - 6.5 Lipids 12-18 14.5-20 9.0-13 11-16 1.5-1.6 Chlorogenic 5.5-8 1.2-2.3 7-10 3.9-4.6 5.2-7.4 Asam amino 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 Protein 11-13 13-15 11-13 13-15 16-21 Humic acids - 16-17 16-17 15.02 -

B. PENGOLAHAN BIJI KOPI

Musim panen kopi di Indonesia tidak serempak di seluruh daerah. Menurut Siswoputranto (1993), musim panen dimulai dari derah Barat Indonesia yakni daerah Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tenggah, bersamaan dengan Jawa Timur dan Sulawesi dan terus ke Timur mulai Bulan April - Oktober pada setiap tahunnya.

Biji kopi yang sudah siap diperdagangkan adalah berupa biji kopi kering yang sudah terlepas dari daging buah, kulit tanduk dan kulit arinya, butiran biji kopi yang demikian ini disebut kopi beras (coffee beans) atau market coffee.

6 Berdasarkan cara pengolahannya, ada dua cara pengolahan kopi yaitu pengolahan kering dan pengolahan basah (Ridwansyah, 2003).

Menurut Irwanto et al (1991), pengolalahan basah dapat dilakukan dengan cara fermentasi maupun tanpa fermentasi. Kopi yang dihasilkan biasanya sudah tidak mengandung lendir. Pengolahan kopi dengan cara ini biasanya dilakukan oleh perkebunan besar. Kopi yang dihasilkan dari pengolahan basah biasanya disebut kopi WIB (West lndische Bereiding) (Ridwansyah, 2003).

Pengolahan kering biasanya dilakukan oleh petani kopi. Pengolahan kering biasanya dilakukan dengan cara menjemur biji kopi, dilanjutkan dengan pengupasan kullit dan pensortiran. Terkadang petani kopi menjual dalam bentuk buah kopi yang telah kering (kopi asalan). Kopi asalan ini selanjutnya dikupas dan dikeringkan lagi oleh pengumpul untuk meningkatkan nilai mutu dan daya simpan biji kopi (Irwanto et al., 1991). Pada akhir proses pengringan, biji kopi yang dihasilkan harus memiliki kadar air pada atau di bawah 12% untuk mencegah terjadinya proses fermentasi dan tumbuhnya jamur (Illy, 1995 dalam Palacios, 2007).

Menurut Ridwansyah (2003), Perbedaan pokok dari pengolahan basah dan pengolahan kering adalah pada pengolahan kering pengupasan daging buah, kulit tanduk dan kulit ari dilakukan setelah kering (kopi gelondong), sedangkan cara basah pengupasan daging buah dilakukan sewaktu masih basah.

Menurut Reh et al (2006), biji kopi memiliki perlakuan yang sangat berbeda pada kandungan kadar air yang tinggi dan rendah dengan sejumlah konsekuensi yang tidak diinginkan. Kesalahan dalam pengolahan dapat mengakibatkan tumbuhnya mikroba, pembentukan mikotoksin dan perubahan warna biji kopi. Biji kopi yang berwarna hitam dapat menimbulkan rasa asam yang berat yang berpengaruh terhadap selera (Clark and Macrae, 1987 dalam Franca et al., 2005).

C. MUTU BIJI KOPI

Kriteria umum yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas biji kopi meliputi ukuran, warna, bentuk, proses penyangraian, pengolahan pasca panen, tanaman, rasa dan ada tidaknya cacat pada biji kopi (Bank et al., 1999 dalam

7 Franca et al., 2005). Cacat dan rasa merupakan kriteria yang paling penting dalam mengevaluasi mutu kopi. Tidak adanya biji yang cacat cukup relevan dalam meningkatkan mutu kopi, karena mereka dapat dikaitkan dengan berbagia masalah selama pra-panen dan proses pengolahan (Franca et al., 2005).

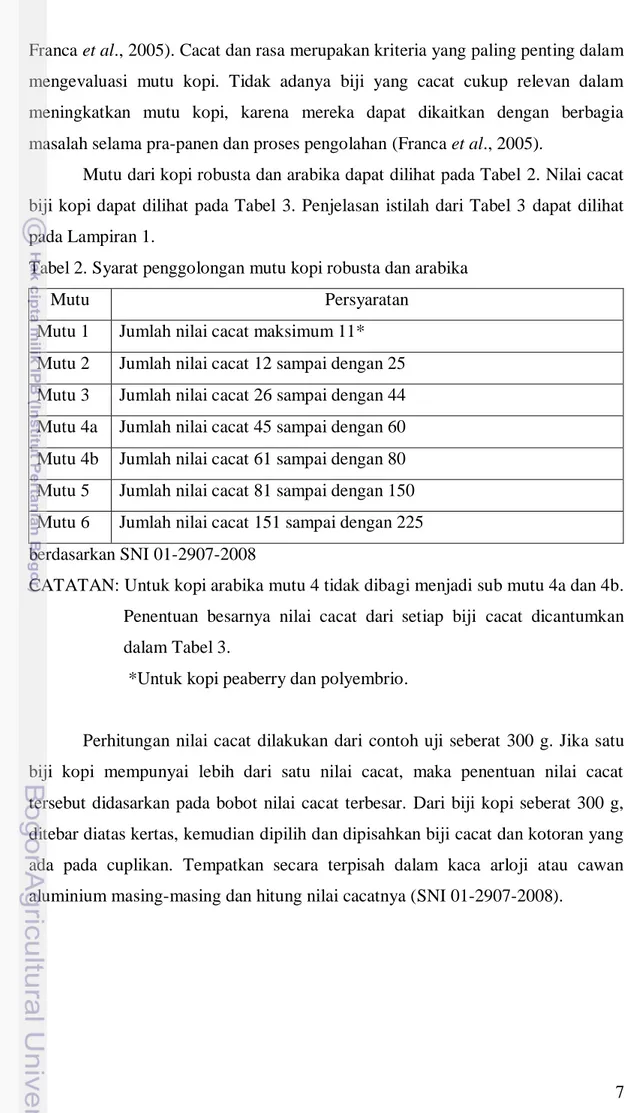

Mutu dari kopi robusta dan arabika dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai cacat biji kopi dapat dilihat pada Tabel 3. Penjelasan istilah dari Tabel 3 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2. Syarat penggolongan mutu kopi robusta dan arabika

Mutu Persyaratan

Mutu 1 Jumlah nilai cacat maksimum 11* Mutu 2 Jumlah nilai cacat 12 sampai dengan 25 Mutu 3 Jumlah nilai cacat 26 sampai dengan 44 Mutu 4a Jumlah nilai cacat 45 sampai dengan 60 Mutu 4b Jumlah nilai cacat 61 sampai dengan 80 Mutu 5 Jumlah nilai cacat 81 sampai dengan 150 Mutu 6 Jumlah nilai cacat 151 sampai dengan 225 berdasarkan SNI 01-2907-2008

CATATAN: Untuk kopi arabika mutu 4 tidak dibagi menjadi sub mutu 4a dan 4b. Penentuan besarnya nilai cacat dari setiap biji cacat dicantumkan dalam Tabel 3.

*Untuk kopi peaberry dan polyembrio.

Perhitungan nilai cacat dilakukan dari contoh uji seberat 300 g. Jika satu biji kopi mempunyai lebih dari satu nilai cacat, maka penentuan nilai cacat tersebut didasarkan pada bobot nilai cacat terbesar. Dari biji kopi seberat 300 g, ditebar diatas kertas, kemudian dipilih dan dipisahkan biji cacat dan kotoran yang ada pada cuplikan. Tempatkan secara terpisah dalam kaca arloji atau cawan aluminium masing-masing dan hitung nilai cacatnya (SNI 01-2907-2008).

8 Tabel 3. Penentuan besarnya nilai cacat biji kopi berdasarkan SNI 01-2907-2008

NO Jenis cacat Nilai cacat

1 1 (satu) biji hitam 1 (satu)

2 1 (satu) biji hitam sebagian ½ (setengah)

3 1 (satu) biji hitam pecah ½ (setengah)

4 1 (satu) kopi gelondong 1 (satu)

5 1 (satu) biji coklat ¼ (seperempat)

6 1 (satu) kulit kopi ukuran besar 1 (satu) 7 1 (satu) kulit kopi ukuran sedang ½ (setengah) 8 1 (satu) kulit kopi ukuran kecil 1/5 (seperlima) 9 1 (satu) biji berkulit tanduk ½ (setengah) 10 1 (satu) kulit tanduk ukuran besar ½ (setengah) 11 1 (satu) kulit tanduk ukuran sedang 1/5 (seperlima) 12 1 (satu) kulit tanduk ukuran kecil 1/10 (sepersepuluh)

13 1 (satu) biji pecah 1/5 (seperlima)

14 1 (satu) biji muda 1/5 (seperlima)

15 1 (satu) biji berlubang satu 1/10 (sepersepuluh) 16 1 (satu) biji berlubang lebih dari satu 1/5 (seperlima) 17 1 (satu) biji bertutul-tutul 1/10 (sepersepuluh) 18 1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran besar 5 (lima)

19 1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran sedang 2 (dua) 20 1 (satu) ranting, tanah atau batu berukuran kecil 1 (satu)

Selain dilaksanakan uji mutu melalui defect system, juga harus diikuti dengan uji cita rasa (cup taste test). Menurut Yuhono dan Djaenudin (2008), cacat citarasa dapat meliputi :

1. Earthy : berbau tanah, paling banyak di jumpai pada kopi asalan dari petani.

2. Mouldy : berbau jamur akibat penanganan yang kurang baik , kandungan kadar air masih tinggi menyebabkan jamur masuk.

3. Fermented : berbau busuk, sebagai akibat jelek dari pengolahan secara basah yang tidak sempurna.

9 4. Musty : berbau lumut.

Oleh karenanya kopi hasil panen dari kebun harus segera diolah. Terlambat sedikit pengolahan menyebabkan citarasa yang khas yang dikandung oleh kopi berupa aroma dan rasa akan hilang. Ini yang disebut sebagai cacat citarasa.

Sebelum kopi dipergunakan sebagai bahan minuman, maka terlebih dahulu dilakukan proses roasting. Flavor kopi yang dihasilkan selama proses roasting tergantung dari jenis kopi hijau yang dipergunakan, cara pengolahan biji kopi, penyangraian, penggilingan, penyimpanan dan metoda penyeduhannya. Citarasa kopi akan ditentukan akhirnya oleh cara pengolahan di pabrik (Ridwansyah, 2003).

Penyangraian biji kopi akan mengubah secara kimiawi kandungan-kandungan dalam biji kopi, disertai susut bobotnya, bertambah besarnya ukuran biji kopi dan perubahan warna bijinya. Biji kopi setelah disangrai akan mengalami perubahan kimia yang merupakan unsur cita rasa (Ridwansyah, 2003).

Buah kopi dapat disimpan dalam bentuk buah kopi kering atau buah kopi parchment kering yang membutuhkan kondisi penyimpanan yang sama. Menurut Palacios (2004) dalam Palacios (2007), OA dapat diproduksi pada kopi setelah mengalami proses pengeringan dan penyimpanan pada kelembanban relatif lebih dari 87 %. Pada biji kopi dengan kadar air 11 % dan RH udara tidak lebih dari 74 % pertumbuhan jamur (Aspergilus niger, A. oucharaceous dan Rhizopus sp) akan minimal ( Ridwansyah, 2003).

Aspergillus ochraceus sebagai jamur kontaminan dan penghasil ochratoxin A (OTA) memaikan peranan penting dalam menentukan kualitas biji kopi. Suhu dan aktivitas air (aw) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produksi OTA A. ochraceus pada biji kopi. Maksimum pertumbuhan dari jamur penghasil OTA pada suhu 30oC dengan aw antara 0.95 hingga 0.99 (Pardo et al., 2005).

D. PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN

Dalam pengertian umum kemasan adalah suatu benda yang digunakan untuk wadah atau tempat bahan yang dikemas dan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tujuan. Dalam pengertian khusus kemasan adalah

10 wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu komoditas dan telah dilengkapi dengan tulisan atau label yang menjelaskan tentang isi, kegunaan dan lain-lainnya. Pengermasan bertujuan untuk melindungi produk agar dapat sampai ke tanggan konsumen dalam keadaan baik dan aman dalam kondisinnya maupun mutu dari produk (Wiraatmadja et al., 1991)

Friedman dan Kipness (1977) dalam Wiraatmadja et al (1991), menyatakan bahwa proses distribusi meliputi kegiatan pengemasan, penanganan, penggudangan, dan pengangkutan. Dalam proses pendistribusian kemasan dan produk yang dikemas akan mengalami resiko baik lingkungan, misalnya suhu dan kelembaban relatif (RH); resiko fisis, misalnya gesekan dan risiko lainnya seperti investasi mikroorganisme.

Berbagai jenis bahan kemasan dapat digunakan untuk mengemas produk, diantaranya kertas, karton gelombang, kayu, plastik, serat goni dan sebagainya (Anonimous, 1980 dalam Wiraatmadja et al., 1991). Menurut Widjandi et al (1989), kemasan karung yang sering digunakan antara lain karung goni, kantong kertas, karung kain, karung plastik dan karung rajut/jala. Pada karung yang memiliki lubang ventilasi yang baik memungkinkan masuknya oksigen yang cukup dan menghindari kerusakan karena akumulasi karbondioksida. Karung goni memiliki banyak kelebihan yakni memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga mampu disusun tinggi dan tahan terhadap penanganan yang kasar, serta dapat digunakan kembali hingga beberapa kali (Justice dan Bass, 2002).

Kopi dapat disimpan dalam bentuk buah kering atau biji bercangkang, tapi pada umumnya serta untuk keperluan ekspor, kopi disimpan dalam bentuk biji kopi (anonimous, 2005). Di Indonesia biji kopi yang sudah diklasifikasikan mutunya disimpan di dalam karung goni dan dijahit zigzag mulutnya dengan tali goni selanjutnya disimpan didalam gudang penyimpanan ( Ridwansyah, 2003).

Disain dari gudang penyimpanan sangat berpengaruh dalam menjaga kualitas dari biji kopi. Gudang penyimpanan tidak baik terbuat dari besi karena besi tidak bisa melindungi perubahan suhu luar. Besi merupakan pembawa panghantar panas yang baik yang dapat mengakibatkan terjadinya kondensasi pada bagian dalam gudang. Jika hal tersebut terjadi maka dapat terjadi

11 peningkatan kadar air dari biji kopi. Batu-bata atau kayu lapis merupakan bahan yang baik untuk melindungi gudang dari perubahan suhu (Anonimous, 2005).

Suhu udara berpengaruh terhadap laju penguapan bahan. Jika suhu udara di dalam gudang penyimpanan meningkat maka akan mengakibatkan laju penguapan bahan akan meningkat. Apabila sirkulasi udara tidak lancar maka akan menjenuhkan atmosfer pada permukaan produk, sehingga produk mudah menyerap uap air yang ada di udara yang mengakibatkan kadar air dari produk dapat meningkat. Kelembaban relatif (RH) udara berpengaruh terhadap perpindahan uap dari dalam bahan ke permukaan dan sebaliknya. Semakin tinggi RH maka akan semakin tinggi kemampuan produk dalam menyerap uap air di permukaan (Twishsri et al., 2006).

Selama penyimpanan terjadi dua proses yaitu pindah massa air yang terjadi secara simultan hingga uap air di dalam gudang penyimpanan seimbang. Penguapan terjadi karena adanya perbedaan suhu antara bahan dengan suhu lingkungannya. Pindah massa terjadi karena adanya perbedaan tekanan uap air di dalam bahan yang lebih tinggi daripada tekanan uap di luar bahan menyebabkan massa uap air berpindah dari dalam bahan ke udara dan juga sebaliknya.

Menurut Wirakartakusumah, Hermanianto dan Andarwulan (1989), dalam keadaan kesetimbangan (steady state) maka berlaku total enthalpi udara yang keluar sama dengan entalpi udara dalam air yang masuk.

ma h* = ma h1 + mw hf* (1)

h* = h1 + (mw/ma) hf* (2)

Menurut hukum konservasi masa:

mw = ma (H* - H1) (3)

sehingga entalpi setelah menampung uap air menjadi:

h* = h1 + (H*-H1) hf* (4)

Nilai hf* kecil sehingga dapat diabaikan dan menjadi :

h* - h1 = 0 (5)

Selama penyimpanan di dalam gudang, kopi yang disimpan pasti mengalami penurunan kualitas. Penurunan kualitas disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada biji kopi. Suatu bahan dapat dikatakan rusak bila terdapat penyimpangan yang melewati batas normal yang dapat diterima oleh panca indra

12 atau parameter lainnya yang biasa digunakan. Beberapa bahan dianggap rusak bila telah menunjukkan penyimpangan konsistensi serta tekstur dari keadaan yang normal. Bila dilihat dari penyebab kerusakan bahan hasil pertanian, maka kerusakan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, biologis dan kimia.

Kerusakan mikrobiologis merupakan kerusakan akibat aktivitas mikroba yang apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan. Kerusakan ini dapat menjalar ke bagian lain. Kerusakan mekanis merupakan kerusakan yang disebabkan karena adanya benturan-benturan mekanis baik dengan bahan itu sendiri maupun dengan bahan lain. Kerusakan ini juga dapat disebabkan pada saat pemanenan berlangsung. Kerusakan fisik merupakan kerusakan yang disebabkan karena perlakuan fisik seperti saat pengeringan. Kerusakan fisiologis dan biologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alamiah sehingga tejadi proses autolisis yang berakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Kerusakan kimiawi dapat diakibatkan karena adanya reaksi enzimatis yang aktif (Winarno, 2001).

Secara umum, kadar air antara 8,0-12.5 % merupakan kadar air yang dianggap aman dalam penyimpanan (Reh et al., 2006). Pengukuran kadar air dapat dilakukan dengan metode oven. Menurut Sivets and Desrosier (1979) dalam Lengkey (1995), pengukuran kadar air biji kopi dilakukan dengan cara mengambil kopi seberat 10 g dan ditempatkan pada wadah kemudian dimasukkan kedalam oven pada suhu 100-105oC. Setelah 24 jam dikeluarkan dari oven lalu dimasukkan kedalam desikator hingga suhu kamar dan ditimbang. Perhitungan kadar air dilakukan dengan rumus:

KAo = (6)

Penyimpanan kopi basah berpeluang menimbulkan serangan jamur dan kontaminasi mikotoksin (Ismayadi et al., 2005). Menurut Harahap (1992), berbeda dengan cendawan lapangan, cendawan gudang dapat tumbuh dan berkembang pada bahan-bahan dalam simpanan tanpa air bebas dan mempunyai tekanan osmotik tinggi. Cendawan gudang yang sering ditemukan di tempat

13 penyimpanan adalah spesies-spesies dari genus Aspergillus dan Pinicillium (Neergard,1977 dalam Harahap, 1992), serta beberapa spesies dari genus Mucorales (Hug, 1980 dalam Harahap, 1992).

Cendawan pasca panen merupakan cendawan yang menyerang biji-bijian terutama selama penyimpanan. Sebagian dari cendawan pasca panen ini tumbuh pada substrat dengan tekanan osmotik tinggi dengan kelembaban relatif 65-90 %. Di negara yang beriklim tropis Aspergillus dan Eurotium merupakan cendawan yang sering dijumpai di tempat penyimpanan (Pitt and Hocking, 1997 dalam Yani, 2008).

Selain itu cendawan gudang juga dapat menghasilkan mikotoksin yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Kerusakan pada umumnya terjadi jika aktivitas air (water activity) lebih besar dari 0.7. Pada aw antara 0.65-0.7 deteriorasi berjalan lambat dan dapat diabaikan kalau jangka waktu penyimpanan hanya 3 bulan, terutama kalau suhunya rendah (Hug, 1980 dalam Harahap, 1992).

Kerusakan yang ditimbulkan oleh cendawan gudang umumnya bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kerusakan kualitatif yang dapat diamati secara langsung dengan mudah antara lain adalah kontaminasi tingkat sedang, perubahan warna bahan, dan pada tingkat lanjut berupa adanya struktur cendawan pada komoditas yang diserang (Haines,1980 dalam Harahap, 1992).

Pada kadar air biji antara 13.0 - 14.8 % hanya cendawan Aspergillus yang mampu tumbuh, sedangkan pada kadar air antara 14,8 - 16.0 % selain Aspergillus, Pinicillium juga mampu menyebabkan kerusakan (Blatchford et al., 1977 dalam Harahap, 1992). Menurut Ominski (1994) dalam Yani (2008), cendawan Aspergillus dan Penicillium dapat tumbuh pada kadar air berkisar 13-18 %. Makin tinggi kadar air komoditas makin rentan komoditas tersebut terhadap serangan cendawan. Cendawan dapat menghasilkan mikotoxin yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Menurut Yani (2008), sebanyak 17 spesies cendawan telah diisolasi dari biji kopi yang diperoleh dari petani, yaitu Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. restictus, A. wentii, Endomyces fibulger, Eurotium chevalieri, Fusarium acuminatum, F. oxysporum, F. semitectum, Lasiodiplodia

14 theobromae, Mucor javanicus, Penicillium citrinum, Rhizopus arrrhizus, R. oryzae dan Wallemia sebi. Aspergillus niger merupakan cendawan yang dominan. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa beberapa spesies Aspergillus dan Penicillium dapat memproduksi okratoksin (OA), toksin penyebab keracunan ginjal pada manusia maupun hewan, juga bersifat karsinogen (Yani, 2008). Hal ini sangat penting dalam perdagangan kopi di pasar internasional bahwa sebagian besar negara pngimpor kopi mensyaratkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kandungan dari OA yang berbahaya.

E. SIMULASI PENYIMPANAN BIJI KOPI

Dalam arti luas, simulasi berarti duplikasi dari suatu sistem atau aktivitas tanpa pencapaian yang sebenarnya dari hakekat kenyataan itu sendiri (Morgenthaler, 1961 dalam Kusuma, 2007). Simulasi merupakan penyusunan model dari suatu sistem dan dilakukan percobaan pada model tersebut. Pada hakekatnya simulasi merupakan suatu operasi yang terdiri dari pembuatan model dan percobaan (modelling and experimentation).

Model adalah suatu abstrak dari suatu keadaan yang sesungguhnya atau dengan kata lain merupakan penyederhanaan dari suatu sistem yang nyata untuk memungkinkan pengkhayalan tentang apa yang tersirat dalam suatu sistem (Kusuma, 2007).

Faktor yang menentukan keamanan dalam penyimpanan biji-bijian antara lain kadar air biji, pindah massa, suhu, oksigen dan carbon dioksida, keadaan biji dan kadar air kesetimbangan (ASHRE, 1997). Simulasi penyimpanan biji kopi dapat dilakukan dengan membuat model matematis dari faktor-faktor yang mempengaruhi.

Perubahan kadar air pada biji terjadi akibat adanya penyerapan uap air yang ada di udara oleh biji atau disebabkan karena terjadi penguapan pada biji. Sehingga kesetimbambangan kadar air pada biji dapat dirumuskan sebagai berikut (Nelwan et al.,1997): (7) v m dt dM m

15 Pindah massa (uap air) yang ada pada biji atau udara dipengaruhi oleh kesetimbangan massa (uap air) yang ada di udara. Banyaknya uap air yang ada di udara dapat dihitung dengan persamaan (ASHRE,1997):

m = m Hud (8)

Suhu pada ruang penyimpanan didalam gudang penyimpanan dapat dihitung dengan kesetimbangan panas yang terjadi pada ruang penyimpanan. Perpindahan panas yang terjadi didalam gudang penyimpanan dapat terjadi secara konduksi dan konveksi. Perpindahan panas secara konduksi dapat dirumuskan:

q = m Cp (T1-T2) (9)

Sedangkan pindah panas secara konveksi dari udara ke dinding dihitung dengan persamaan:

q = U A (T1 – T2) (10)

Pada perpindahan panas secara konveksi dari udara ke biji dihitung dengan persamaan:

q = h A (T1-T2) (11)

Menurut Nelwan et al (2009), dalam mengembangkan model memerlukan: Persamaan lapisan pengeringan, persamaan konstanta dari pengeringan biji, Sorption isotherm dan persamaan psychometric. Persamaan pengeringan lapisan tipis diturunkan secara semi teorotis dan empiris untuk menyederhanakan penyelesaian persamaan difusi dan pengeringan. Menurut Henderson dan Perrr (1976) dalam Prabowo (2009), proses difusi air selama laju pengeringan menurun seperti konduksi panas pada benda padat seperti persamaan berikut:

(12) Persamaan konstanta dari pengeringan biji kopi yang digunakan merupakan fungsi dari suhu (Nelwan et al (2009):

(13) sedangkan persamaan sorpstion isotherm dari biji kopi dapat menggunakan persamaan modified GAB, 1946 (Jayas dan Mazza,1993 dalam Thong et al., 2002): kt xp M M M M e o e e 273.16 + 5976 -15.432 e 3600 1 Tp xp k

16 (14)

Persamaan psychometric dapat digunakan untuk mencari nilai kelembapan relatif (RH). Nilai RH dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kelembaban absolut (H) dan tekanan saturasi uap air (Pws) (ASHRE, 1997).

(15) Dimana µ diperoleh dari persamaan:

(16)

(17)

(18)

Tekanan saturasi dalam keadaan cair (liquid water) dengan kisaran suhu mulai 0 o C hingga 200 o C diketahui dengan menggunkan rumus (ASHRE,1997):

ln(Pws*) = C1/T* + C2 + C3T* + C4T*2 + C5T*3 + C6 ln(T*) (19) Dimana: C1 = -5.800 220 6 E+03 C2 = 1.391 499 3 E+00 C3 = -4.864 023 9 E-02 C4 = 4.176 476 8 E-05 C5 = -1.445 209 3 E-08 C6 = 6.545 967 3 E+00 * * + * -1 * -1 * * * 100 1 e RH B T C RH B RH B RH B T C A M