Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.)

Oleh:

Muhamad Allan EdyPutra (B02213037)

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

xvii ABSTRAK

Muhamad Allan EdyPutra, NIM. B02213037. (2017) : Pendampingan

Masyarakat Daerah Risiko Bencana Longsor Di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek

Skripsi ini membahas tentang upaya pendampingan masyarakat risiko bencana dalam menghadapi kebencanaan khususnya bencana tanah longsor. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana longsor, memahami titik-titik rawan bencana longsor, serta mengetahui penyebab bencana longsor yang pernah terjadi beberapa tahun silam di wilayah Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.

Dalam pendampingan ini peneliti menggunakan metode penelitian sosial

Participatory Action Research (PAR). PAR terdiri dari tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yakni: partisipasi, riset, dan aksi. Metode penelitian sosial ini menekankan pada proses membangkitkan kesadaran untuk melakukan perubahan di masyarakat. Peneliti bersama masyarakat berproses untuk menjadi lebih menyadari bahwa bencana merupakan bagian dari takdir Allah yang memiliki sebab-sebab.

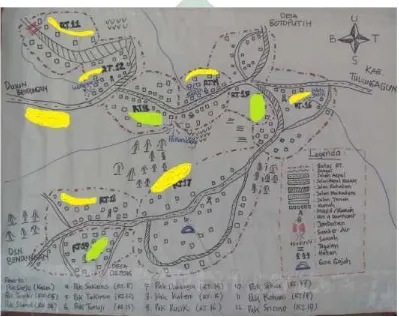

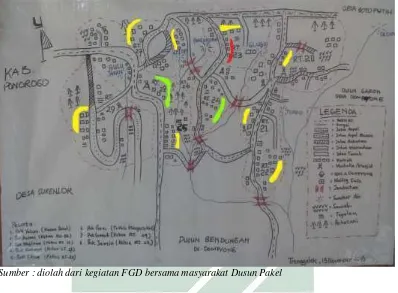

Faktor alam dan faktor manusia menjadi penyebab dari bencana longsor, berada pada ketinggian 500-975 mdpl membuat Desa Dompyong menjadi salah satu wilayah di Trenggalek yang memiliki potensi bencana longsor yang cukup tinggi. Titik-tik rawan longsor berada di 4 Dusun yakni Dusun Bendungan, Dusun Tumpakaren, Dusun Pakel dan Dusun Garon. Tercatat bahwa 3 dusun memiliki potensi longsor di sekitar tempat tinggal masyarakat. Hanya Dusun Garon yang potensi longsornya berada di wilayah pertanian. Pertambahan jumlah penduduk di setiap tahun juga menambah besar ancaman bencana longsor karena bertambah pula jumlah pemukiman yang memaksa habisnya hutan disebabkan perluasan lahan.

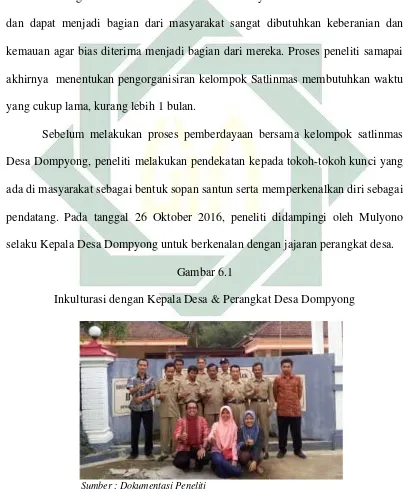

Peneliti bersama Kelompok Satlinmas sebagai pelopor keamanan dan kebencanaan desa melakukan riset dan perorganisiran untuk menciptakan kemandirian dalam menghadapi bencana. Kegiatan preventif atau mitigasi bencana ini dilakukan untuk mencegah dan mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko bencana yang mengancam setiap saat. Melalui pendidikan kebencanaan Satlinmas melakukan perubahan perilaku dan berusaha untuk turut serta dalam menjaga alam dengan menanam pohon di wilayah rawan longsor. Serta memasang rambu-rambu rawan bencana disekitar wilayah rawan bencana longsor untuk memberikan peringatan bagi masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana

baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun yang disebabkan oleh

manusia. Setiap wilayah yang ada dibumi tidak akan pernah lepas dari potensi

bencana alam seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, angin puting beliung,

atau letusan gunung berapi. Bencana yang terjadi sering mengakibatkan kerugian

material yang cukup besar dan juga sering meminta korban jiwa. Serta

menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti perumahan,

perindustrian, dan juga lahan perekonomian masyarakat. Selama tahun 2015 telah

terjadi 1.681 kejadian bencana yang menyebabkan 259 orang tewas, 1,23 juta

orang mengungsi, 25.12 unit rusak (5.180 rusak berat, 3.760 rusak sedang, 16.252

rusak ringan), 498 unit fasilitas umum rusak. Bencana banjir, longsor dan puting

beliung masih tetap mendominasi bencana.1

Indonesia yang sebagian wilayahnya memiliki topografi berupa

pegunungan dengan derajat kemiringan yang tinggi menyebabkan bencana tanah

longsor menjadi bencana yang sering terjadi di Indonesia. Dari data yang

diperoleh dari BNPB tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 501 kejadian tanah

longsor di seluruh Indonesia. Kejadian ini mengakibatkan hilang dan

meninggalnya 157 orang serta 25.924 korban menderita dan mengungsi. Adapun

1

2

kerusakan yang diakibatkan oleh bencana longsor meliputi 508 rumah rusak berat,

299 rumah rusak sedang, 636 rumah rusak ringan, dan 286 rumah terkubur.2 Diagram 1.1

Trend Bencana Indonesia Tahun 2002-20153

Ada 2 penyebab kenaikan jumlah bencana setiap tahunnya, pertama adalah

perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ada hubungan hilangnya zona

penyangga alami dan ketidakstabilan lereng dengan peningkatan suhu global.

Penyebab kedua adalah pola pemukiman manusia yang terus meningkat di

wilayah yang rentan bencana.4 Longsor terjadi karena proses alami dalam perubahan struktur muka bumi, yakni adanya gangguan kestabilan pada tanah atau

batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng ini dipengaruhi oleh kondisi

2

Sutopo Purwo Nugrohi, Evaluasi Penanggulangan Bencana 2015 dan Prediksi Bencana 2016, hal. 2.

3

Ibid, hal. 2.

4

geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah

penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun

longsor merupakan gejala fisik alami, namun beberapa hasil aktifitas manusia

yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam juga dapat menjadi faktor

penyebab ketidakstabilan lereng yang dapat mengakibatkan terjadinya longsor,

yaitu ketika aktifitas manusia ini beresonansi dengan kerentanan dan kondisi

alam. Faktor-faktor aktifitas manusia ini antara lain pola, pemotongan lereng,

pencetakan kolam, drainase, konstruksi bangunan, kepadatan penduduk dan usaha

mitigasi.5

Bencana merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

manusia. Beberapa orang berpendapat bahwa bencana yang terjadi ini merupakan

bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Mahakuasa. Seperti yang telah

tertulis dalam ayat Al-Qur’an Surat Al-Hadid [57]:22 :

Artinya:“Tiada suatubencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”6

Hal inilah yang membuat kesadaran masyarakat terhadap bencana masih

sangat rendah. Sehingga mereka akan pasrah dalam menghadapi datangnya

bencana. Dalam menanggapi bencana tidak semua orang mampu mengatasinya

5Djoko Kirmanto, “Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor”, Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum, Juli 2007, 22. hal, 1.

6

4

karena bencana selalu datang tiba-tiba tanpa bisa diprediksi. Namun, sebenarnya

bencana dapat diredam dan dikurangi risiko dan dampaknya secara berarti apabila

masyarakat mau mempelajari tentang bencana. Serta masyarakat harus

mempunyai informasi dan pengetahuan untuk melakukan sesuatu agar dapat

mencegah terjadinya bencana maupun mengurangi dampak yang akan

ditimbulkan oleh bencana. Tak lupa membangun budaya pencegahan dan

ketahanan dalam menghadapi bencana.

Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek

merupakan desa yang berada pada ketinggian 720 mdpl. Termasuk dalam wilayah

pegunungan membuat Desa Dompyong masuk kedalam wilayah rawan bencana

longsor. Di desa ini masyarakat pernah mengalami kejadian bencana longsor di

beberapa titik di tiap dusun. Namun, yang paling diingat oleh masyarakat adalah

kejadian longsor yang terjadi pada pertengahan tahun 2006. Kejadian tersebut

meminta korban sebanyak 7 orang meninggal dunia. Diantaranya yakni di RT.10,

3 rumah mengalami kerusakan dan 6 orang meninggal dunia, serta 27 rumah harus

direlokasi. Sedangk1an di RT.02, 2 rumah mengalami kerusakan dan 1 orang

meninggal dunia.7

Pemerintah desa sebagai stakeholderdalam penanggulangan bencana telah membuat program tentang pelatihan tangguh bencana sebagai upaya pengurangan

risiko bencana di Desa Dompyong. Pada bulan Mei tahun 2016, pemerintah desa

telah mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek

untuk memberikan pelatihan tanggap bencana kepada kelompok Satuan Pelindung

7

Masyarakat (Satlinmas).8 Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang kebencanaan, peta rawan bencana, dan memberikan pemahaman tentang

peran Satlinmas dalam penanggulangan bencana yang ada di Desa Dompyong.9 Namun, kegiatan yang telah dilakukan melalui program desa ini bersifattop-down

atau pendekatan dari atas ke bawah.

Berdasarkan prinsip pemberdayaan, masyarakat lokal dengan ancaman

bencana bukanlah pihak yang tidak berdaya, apabila agenda pengurangan risiko

bencana bukan lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitas lokal serta prioritas

yang dimiliki oleh komunitas maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan.10 Kegiatan sosialisasi dari BPBD Trenggalek ini hanya dilakukan dalam 1

hari tanpa adanya tindak lanjut dari kelompok Satlinmas. Selain itu, kegiatan ini

hanya bersifat kuratif atau lebih mengarah pada penanggulangan bencana. Maka

dari itu peneliti ingin melakukan pendampingan terhadap kelompok Satlinmas

agar bersama-sama belajar dan memahami bahwa sangat diperlukan adanya

kegiatan preventif atau mengarah pada pencegahan terjadinya bencana. Karena

apabila masyarakat tidak memahami akan pentingnya kesadaran preventif

bencana sangat dikhawatirkan akan terjadi bencana longsor yang akan meminta

lebih banyak lagi korban.

8

Wawancara dengan Yateni (50 th) Kepala Dusun Pakel di kediaman pada tanggal 30 oktober 2016 9

Wawancara dengan Eko (31th) Staf Pusdalops BPBD Tenggalek di Kantor BPBD Trenggalek, pada tanggal 27 November 2016

10

6

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti selama proses

pendampingan adalah:

1. Apa penyebab terjadinya bencana longsor di Desa Dompyong?

2. Dimana letak titik-titk rawan bencana longsor di Desa Dompyong?

3. Bagaimana usaha Satlinmas dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko

bencana longsor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Memahami penyebab terjadinya bencana longsor di Desa Dompyong

2. Mengetahui letak titik-titik rawan bencana longsor di Desa Dompyong

3. Memahami cara masyarakat dalam mengurangi resiko bencana longsor di Desa

Dompyong

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penulisan di atas maka penelitian ini diharapkan

memiliki manfaat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Sebagai tambahan refrensi dan khasanah keilmuan tentang kebencanaan yang

baru pertama di mahasiswa angkatan tahun 2013 program studi

b. Sebagai tugas akhir perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi program

studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya,

c. Sebagai sumbangsi pemikiran dan konstelasi kajian akademis untuk Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi awal informasi bagi penelitian

sejenis,

b. Semoga penelitian ini mampu membawa dampak positif dan memberikan

penyadaran bagi masyarakat Desa Dompyong dalam memahami bencana

longsor dan mampu melakukan pengurangan resiko bencana secara mandiri.

E. Strategi Pemberdayaan

Sesuai dengan kegiatan pendampingan kelompok satuan perlindungan

masyarakat (Satlinmas) tentang kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana,

maka yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah dengan mewujudkan

harapan. Harapan yang telah dirumuskan melalui temuan masalah dapat

diwujudkan dengan strategi-strategi yang direncanakan.

Satlinmas sebagai panutan yang menjadi pelopor dalam kegiatan untuk

memahami masalah kebencanaan terkhusus pada masalah bencana tanah longsor

yang ada di Desa Dompyong. Adapun temuan masalah, harapan, dan strategi

8

Tabel 1.1.

Temuan Masalah, Harapan, dan Strategi Pemberdayaan

No Tematisasi Masalah Harapan Strategi

1 Sumber daya manusia Masyarakat belum memiliki kapasitas dalam menghadapi bencana tanah longsor Masyarakat memiki kapasitas dalam menghadapi bencana tanah longsor

1. Pendidikan tentang kebencanaan

2. Melakukan kegiatan upaya pencegahan bencana tanah longsor

2 Sumber daya kelompok Kelompok Satlinmas belum menjalankan fungsinya sebagai kelompok siaga bencana Kelompok Satlinmas dapat menjalankan fungsinya sebagai kelompok siaga bencana

1. Menginisiasi kegoatan pelatihan siaga bencana 2. Melakukan kegiatan

pelatihan kelompok siaga bencana 3 Pemerintah Desa Belum adanya kebijakan tentang pengurangan risiko bencana Terbentuknya kebijakan tentang pengurangan risiko bencana

1. Mengusulkan pembuatan kebijakan tentang

pengurangan risiko bencana

2. Melakukan advokasi dalam pembuatan kebijakan

Dari tabel di atas dapat diketahui tiga masalah yang menjadi penyebab

rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana longsor. Dari tabel

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah salah satu pembahasan yang sangat penting dan harus

ada dalam setiap penelitian. Hal ini dilakukan agar penulis mampu menghasilkan

penelitian yang baik dan terarah. Serta membantu mempermudah pembaca dalam

memahami secara ringkas penjelasan mengenai isi per-bab. Adapun susunan atau

sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab yang menjadi awal dari pembahasan

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab tersebut berisikan

tentang analisis awal yang menjadi alasan mengapa penulis

melakukan penelitian ini. Data-data awal yang ditulis dengan

berdasarkan fakta dan realita yang ada di masyarakat dalam

pembahasan latar belakang. Kemudian didukung dengan rumusan

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Serta tak lupa

dengan pengenalan tentang fokus pendampingan, penelitian

terdahulu dan juga sistematika pembahasan per-bab.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua ini penulis membahas tentang teori-teori atau kajian yang

sesuai dengan tema penelitian. Diantaranya yakni kajian tentang

bencana longsor, analisis risiko bencana, dan upaya pengurangan

risiko bencana. Sumber teori-teori tersebut berasal dari buku, jurnal

penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan

10

(IABI), serta dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh

individu berupa skripsi atau tesis. Selain itu, peneliti juga

memberikan penjelasan tentang konsep pemberdayaan untuk

pendampingan dalam kebencanaan. Peneliti juga membahas tentang

bencana dalam pandangan islam. Serta memberikan pejelasan

tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN RISET AKSI PARTISIPATIF

Pada pembahasan di bab ini penulis akan menyampaikan metode

yang digunakan dalam melakukan pendampingan dan penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan

landasan penelitian PAR (Participatory Action Research) yang mengedepankan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat.

Adapun hal-hal yang dibahas diantaranya tentang pendekatan

penelitian, prosedur atau langkah-langkah penelitian, subjek

penelitian dan pendampingan, teknik pengumpulan data, teknik

validasi data, dan teknik analisis data.

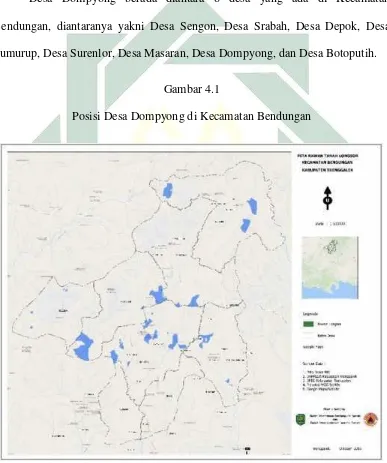

BAB IV : KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DOMPYONG

Bab empat dalam penelitian ini berisi tentang gambaran umum lokasi

penelitian dan pendampingan. Kali ini penulis akan membawa

pembaca untuk mengenal lebih dekat Desa Domyong melalui

penjelasan tentang profil desa secara geografis, sosial budaya, adat

istiadat, kearifan lokal, dan juga keindahan panorama yang menjadi

pemerintah Kabupaten Trenggalek pada bulan Agustus tahun 2016.

Serta tak lupa mengetahui mata pencaharian masyarakat yang ada di

Desa Dompyong.

BAB V : BENCANA LONGSOR DAN PROBLEM KESIAPSIAGAAN

Peneliti dalam bab kali ini akan memberikan hasil penelitian

mengenai kondisi yang ada di lapangan yakni tentang daerah rendah,

sedang, dan rawan longsor berdasarkan sub-sub bahasan.

Diantaranya memahami tentang kesadaran akan kondisi masyarakat

yang tinggal di daerah rawan bencana. Hal ini dilakukan sebagai

lanjutan dari latar belakang yang disajikan dalam Bab pertama

penelitian kebencanaan. Selain itu juga menjelaskan bagaimana

problem yang dialami masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi

bencana longsor. Analisis problem ini juga sangat berpengaruh pada

aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat.

BAB VI : DINAMIKA PROSES PENGORGANISIRAN

Dalam bab ini peneliti menjawab masalah berdasarkan analisis inti

masalah yang telah disajikan di bab lima. Adapun pembahasan yang

ada pada bab ini yakni menjelaskan tentang proses pengoeganisiran,

perencanaan, hingga aksi pemberdayaan. Dalam bab ini juga akan

dibahas tentang kegiatan belajar bagi masyarakat untuk melakukan

perubahan melalui kesadaran berpikir tentang pentingnya memahami

12

BAB VII : MITIGASI BENCANA

Bab ketujuh pada penelitian ini menyajikan hasil dari akhir upaya

pendampingan serta penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini

juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan mitigasi yang

dilakukan melalui aksi dalam mengupayakan dalam bentuk struktural

dan non struktural. Dalam bab ini dipaparkan proses aksi yang akan

membawa perubahan terhadap konteks masalah yang di alami oleh

subyek pemdampingan. Dengan megutamakan partisipasi langsung

pihak-pihak yang terkait/terlibat. Bab ini juga menjadi penjelas dari

aksi nyata yang sudah direncanakan dalam tahapan metode penelitian

sosialParticipatory Action Research (PAR). BAB VIII : SIAGAKU SOLUSIKU (CATATAN REFLEKSI)

Pada bab ini penulis membuat sebuah catatan refleksi penelitian dan

pendampingan dari awal hingga akhir. Dimana dijelaskan tentang

pentingnya ilmu pemberdayaan dalam rangka melakukan

pendampingan pada lingkup kebencanaan. Serta pembahasan tentang

kelebihan dan kekurangan pada proses pendampingan yang telah

dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang telah diterapkan.

BAB IX : PENUTUP

Pada bab terakhir ini peneliti membuat kesimpulan yang bertujuan

untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan yang digunakan

diambil dari data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian

pihak yang semoga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk

14 BAB II

LANDASAN TEORI A. Pengkajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau

pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas atau kemampuan. Ada beberapa

perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti

menggunakan HVCA (Hazard, Vulnerability, and Capacity Assessment).11 a) Pengenalan Bahaya/Ancaman (Hazard)

Hazards atau dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai ancaman atau bahaya yaitu diartikan sebagai fenomena atau kejadian alam atau ulah

manusia yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian dan/atau korban

manusia.12 Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan komplek.

Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan

gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan,

kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan

teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat

11

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana, (Jakarta : BNPB, 2012), hal. 24.

12

dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard).13

Desa Dompyong memiliki beberapa ancaman bahaya bencana yang pernah

terjadi beberapa waktu yang lalu. Bencana yang pernah terjadi diantaranya

bencana tanah longsor, kebakaran hutan, puting beliung. Kejadian tanah longsor

di tahun 1976 menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 3 rumah rusak di RT.07.14 Kejadian kebakaran hutan tahun 1991-1992. Serta kejadian bencana puting

beliung pada tahun 2012 yang merusak lahan pertanian masyarakat.15 Serta bencana jembatan ambruk yang disebabkan oleh derasnya aliran air sungai pada

bulan agustus 2016.16

b) Kerentanan (vulnerability)

Kerentanan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam

menghadapi ancaman. Kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di

antaranya adalah fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Kerentanan fisik

merupakan kerentanan yang paling mudah teridentifikasi karena jelas terlihat

seperti ketidak mampuan fisik (cacat, kondisi sakit, tua, kerusakan jalan dan

sebagainya), sedangkan kerentanan lainnya sering agak sulit diidentifikasi secara

jelas.17

Menurut Chambers, kerentanan merupakan cerminan dari keadaan tanpa

penyangga atau cadangan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Seperti

keharusan untuk memenuhi kewajiban sosial (menyediakan mas kawin,

13

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, hal. 9.

14

Wawancara dengan Kepala Dusun Bendungan, Sunarji (54 th) pada tanggal 30 Oktober 2016 15

Wawancara dengan Kepala Dusun Pakel, Yateni (50 th) pada tanggal 30 Oktober 2016

16

Wawancara dengan Kepala Dusun Garon, Jarwo (39 th) pada tanggal 05 November 2016 17

16

menyelenggarakan perhelatan pengantin atau upacara adat, kematian), musibah,

ketidakmampuan fisik, foya-foya, dan pemerasan.18 Di sisi lain, Chambers juga mendefinisikan kerentanan yang dialami oleh seseorang karena faktor yang

berkaitan dengan kemiskinan. Orang terpaksa menjual atau menggadaikan

kekayaan untuk menghadapi keadaan darurat, akibat guncangan atau kejadian

yang mendadak, serta ketidakberdayaan yang dicerminkan dengan ketergantungan

seseorang terhadap majikan atau orang yang dijadikan gantungan hidupnya.19 Kerentanan (vulnerability) juga dapat diartikan sebagai keadaan atau

sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan

menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa:20 1. Kerentanan Fisik

Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan

menghadapi bahaya tertentu.

2. Kerentanan Ekonomi

Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat

kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah

yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak

mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya

pencegahan atau mitigasi bencana.

18

Robert Chambers,PRA Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif, (Y. Sukoco, Penerjemah), (Yogyakarta: Yayasan Mitra Tani, 2001), hal. 133.

19

Ibid, hal. 147.

20

3. Kerentanan Sosial

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap

ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko

bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat

kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi

bahaya.

4. Kerentanan Lingkungan

Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan.

Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam

bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan

rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya.

c) Kapasitas (Capacity)

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan

dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang

dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas

mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah

tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan,

mengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan

mengidentifikasi status kemampuan komunitas di desa/kelurahan pada setiap

sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan

dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.21

21

18

Harus diakui bahwa kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia masih

perlu diperkuat. Kekuatan-kekuatan dan daya tahan yang ada di masyarakat harus

terus diidentifikasi dan dikembangkan. Nilai-nilai budaya yang mengakar di

masyarakat perlu terus digali dan ditumbuhkembangkan sebagai kekuatan modal

sosial yang akan mendukung pencapaian masyarakat tangguh terhadap bencana.

Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai

maka perkuatan kemampuan bangsa kita dalam menghadapi bencana akan

merupakan suatu kenyataan dan bencana dapat kita tekan baik jumlah maupun

dampak yang ditimbulkannya.22

B. Risiko, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana

Dalam UU 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan

rehabilitasi. Rangkaian kegiatan tersebut pada dasarnya terdapat 3 tahapan yakni:

1. Pra bencana, kejadian saat situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat

potensi bencana, 2. Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi

bencana, 3. Pasca bencana yang dilakukan saat terjadinya bencana.23

Kata risiko berasal dari kata risicum yang pada awalnya digunakan dalam ilmu ekonomi (secara khusus tentang perdagangan pada abad pertengahan di

22

Syamsul Maarif,Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana Berbasis di Indonesia. hal, 89 23

sekitar Laut Tengah) dan digunakan untuk menyebut potensi kerusakan dan

kehilangan dalam proses pengangkutan barang dagangan.24

Peretemuan dari faktor-faktor ancaman bencana/bahaya dan kerentanan

masyarakat akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang bersangkutan

pada timhkatan risiko yang berbeda. Hubungan antara ancaman bahaya,

kerentanan, dan kemampuan dapat dinyatakan dalam persamaan Risiko = Bahaya

x Kerentanan. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin

tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi

tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat

risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat

maka semakin kecil risiko yang dihadapi.25

Dalam menghadapi risiko bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu

masyarakat harus memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Menurut

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 7

menjelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah

yang tepat guna dan berdaya guna.26 Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya

korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.27

24

Heddy S.A.P., Agus Indiyanto, dkk.,Respon Masyarakat Lokal Atas Bencana,(Bandung: PT. Mizan Pustaka,2012), hal. 33.

25

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, (Jakarta : BNPB, 2008), hal. 14.

26

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

27

20

Pengurangan risiko bencana (PRB) adalah serangkaian upaya untuk

mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan

non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif, dan

terorganisir.28 PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi

kerentanan social-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya

lingkungan maupun bahaya lain yang menimbulkan kerentanan.29

C. Pemberdayaan dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dana atau

mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan

bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang

mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses

partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan

kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.30

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan

penentu pembangunan. Masyarakat melakukan pengkajian kebutuhan, masalah,

peluang pembangunan, dan prikehidupannya sendiri. Selain itu mereka juga

28

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan,Pedoman Teknis Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK), (Jakarta : Direktorat Jendral Cipta Karya–Kementrian Pekerjaan Umum, 2013), hal. 3.

29

United National Development Program and Government of Indonesia,Panduan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas,(Aceh : DRR-Aceh, 2012), hal.12.

30

menemu-kenali solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan,

baik sumber daya eksternal maupun sumberdaya milik masyarakat itu sendiri.31 Pemberdayaan selalu merujuk pada kemampuan orang, khususnya

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan

dalam:32

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mimiliki kebebasan

2. Menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan pendapatannya juga dapat memperoleh barang-barang dan

jasa yang mereka butuhkan

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan merumuskan

keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas yang

maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam

masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan

kelompok/organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakat sampai di

aras global.33 Pemberdayaan menjadi dasar dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat dimana salah satu hal yang harus ditekankan adalah tentang

penguatan kapasitas dalam menghadapi bencana yang ada Di Desa Dompyong.

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola

pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau

31

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato,Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, hal. 61.

32

Edi Suharto,Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), hal. 57 s.d. 58. 33

22

empowerment. Memahami power tidak cukup dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi

personal, power dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk

mempengaruhi orang lain. Sedangkan powerdalam dimensi generatif merupakan tambahan atau peningkatan power dengan mengurangi power kelompok lain.

Kelompok yang bersifat powerless akan memperoleh tambahan power atau

empowerment, hanya dengan mengurangi power yang ada pada kelompok

powerholders.34

Pemberdayaan dalam penanggulangan bencana berbasis nasyarakat ini

menjadi kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan.

Perubahan yang dimaksud yakni terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk

terus menerus melakukan perubahan. Dengan kata lain, pemberdayaan harus di

desain sebagai proses belajar, atau dalam setiap upaya pemberdayaan harus

terkandung upaya-upaya pembelajaran.35

Tujuan penanggualangan bencana berbasis masyarakat adalah agar

masyarakat mengetahui semua langkah-langkah penanggulangan bencana

sehingga dapat mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri

secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan

memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri

dan berdaya tahan terhadap bencana.36

34

Soetomo,Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, hal. 88. 35

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato,Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, hal. 68.

36

D. Bencana dalam Perspektif Islam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis.37

Dalam terminologi Islam, bencana diistilahkan dengan beberapa redaksi.

Diantaranya yang paling mendasar maknanya adalahal-baliyyahdan atau al-dahr

yang berarti perkara yang dibenci manusia, semisal kemalangan, musibah dan

lain-lain. Bencana ini berbagai macam bentuknya, di antaranya adalah yang

bersifat hissiy (inderawi). Bencana yang dimaksud terjadi baik kepada manusia, maupun alam di sekitarnya. Adapun yang berhubungan dengan manusia, terdiri

dari bencana pribadi dan bencana sosial, seperti sakit, harta hilang, kematian,

kerusuhan, perang, dan sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan alam di

sekitar manusia yaitu tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung merapi, tsunami

dan lain-lain.38

Bencana yang semata-mata ditentukan kejadiannya oleh Allah SWT. dan

tidak terkait dengan selain-Nya, makhluk. Jadi, bencana jenis ini merupakan

kemutlakan Sunnatullah. Adapun yang dimaksud dengan Sunnatullah adalah hukum Allah SWT. yang tidak berubah-ubah. Sunnatullah ini hukum Allah SWT.

yang tidak bisa diubah-ubah, bukan karena Allah SWT tidak bisa mengubahnya,

37

Undang-undang Republik Indonesia,Penanggulangan Bencana, Nomor 24 Tahun 2007 38

Muhammad Alfatih Suryadilaga,Pemahaman Hadist tentang Bencana, dalam Jurnal Esensia,

24

akan tetapi Allah SWT. telah menentukan bahwa Sunnatullah itu tidak akan berubah.39

Misalnya, matahari terbit dari timur. Sunnatullah ini tidak diubah-ubah

oleh Allah SWT. kecuali pada saat hari qiyamat nanti. Contoh Sunnatullah yang

lain adalah kematian manusia. Kita tidak bisa minta kepada Allah SWT. agar

tidak bisa mati, akan tetapi kamu boleh meminta umur yang panjang, karena umur

panjang itu termasuk Masyiatullah.40 Hal ini disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hadid [57]: 22 :

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula)

pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”41

Dalam pandangan islam, bencana yang terjadi pada manusia merupakan

peristiwa yang telah direncanakan oleh Allah SWT. sebagai wujud keseimbangan

alam (Sunnatullah) dan juga sebagai bentuk peringatan atau teguran kepada manusia dengan memberi cobaan dan berbagai kesulitan untuk menguji

ketakwaan dan kesabaran manusia.42 Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an

Surat Ali Imran ayat 137 :

39

Muhammad Alfatih Suryadilaga,Pemahaman Hadist tentang Bencana, dalam Jurnal Esensia,

Vol. 1, No. 14, April 2013. hal, 84. 40

Ibid, hal. 85.

41

Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya. 42

Artinya: “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah [230]; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”43

Bencana yang ada sangkut-pautnya dengan ulah manusia. Di sini ada

hubungan kausalitas antara tingkah laku manusia dengan bencana yang terjadi.

Bencana yang ada hubungannya dengan tingkah laku manusia itu bisa berupa

bencana sosial, misalnya; perang, konflik, kerusuhan, dan sebagainya. Serta ada

pula yang berupa bencana alam, misalnya adalah banjir, tanah longsor, dan

sebagainya. Allah SWT berfirman dalam Surat Asy-Syuura [42] : 30:

Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”44

Pada ayat lain Allah menjelaskan bahwa bencana yang terjadi juga

disebabkan oleh ulah manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Rum ayat

41:

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

43

Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya

44

26

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” [Q.S. Ar-Rum, 41].45

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa aspek non alam atau manusialah yang

menyebabkan rusaknya kelestarian alam. Manusia sebagai khalifah Allah di muka

bumi mengemban tugas dan fungsi untuk menjaga dan memelihara bumi ini

beserta isinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam yang meninmpa

manusia adalah diakibtkan oleh manusia itu sendiri yang tidak pernah perduli

dengan tugas kekhalifaannya.46

Bila kita melakukan introspeksi secara arif, kita harus mengakui betapa

bencana-bencana yang menimpa kita sebenarnya kita sendiri yang mengundang,

bahkan menciptakannya. Hutan-hutan terus kita tebang dan dibiarkannya gundul,

bencana banjir, longsor, dan kekurangan air bersih. Bencana itu kita undang dan

kita buat sendiri. Limbah-limbah industri dan sampah kita buang ke sungai dan ke

laut. Isi perut bumi kita kuras, sehingga terjadi kekosongan di antara

lapisan-lapisan bumi. Bahkan, udara pun kita penuhi dengan asap-asap beracun. Ketika

pada akhirnya bencana itu terjadi, kita cenderung mencari kambing hitam dan cuci

tangan dari apa yang telah kita lakukan, termasuk dengan cara menyalahkan dan

mengutuk Allah.47

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan banyak referensi untuk

mempermudah peneliti dalam proses penulisan. Penelitian terdahulu jugatermasuk

45

Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya

46

Achmad Muhlis,Bencana Alam dalam Perspektif Al-Qur’an dan Budaya Madura, Dalam Jurnal Karsa, Vol. 2, No.14, Oktober 2008. hal, 176

47

dalam salah satu referensi yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Karena dengan

adanya penelitian terdahulu dapat membantu peneliti melakukan penilaian,

minimal menjadi acuan peneliti. Adapun maksud dari penelitian terdahulu yakni

sebagai bahan pembelajaran dalam pemberdayaan serta sebagai bahan acuan

dalam penulisan tentang bencana tanah longsor.

Penelitian ini berjudul “Pendampingan Masyarakat Daerah Risiko

Bencana Longsor Di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten

Trenggalek”. Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tesis : Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sukasada,

Kabupaten Buleleng, oleh I Wayan Gede Eka Saputra.48

2. Skripsi : Pemetaan Daerah Rawan Longsor Di Lahan Pertanian Kecamatan

[image:33.595.108.525.240.712.2]Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, oleh Anjas Anwar.49 Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

3.

No Judul Fokus Tujuan Metode Temuan/

Hasil 1 Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor yang mungkin terjadi di Kecamatan Sukasada, Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas bencana tanah Kualitatif Deskriptif Kecamatan Sukasada mempunyai indeks kapasitas kebencanaan 40,25 jika dikonversi kedalam 48

I Wayan Gede Eka Saputra,Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015) 49

28 Kabupaten Buleleng. longsor. Serta merumuskan strategi pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Sukasada. tingkat kapasitas bernilai 0,2439 atau level rendah 2. Pemetaan Daerah Rawan Longsor Di Lahan Pertanian Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Upaya meminimalkan risiko gerakan tanah dengan pemetaan daerah rawan longsor Sebagai identifikasi awal zona-zona yang berpotensi longsor secara fisik di lahan pertanian Kabupaten Sinjai Barat Kualitatif Deskriptif Tingkat kerawanan longsor sekitar 11.869,59 ha atau 74.13% dari total luasan di kecamatan sinjai barat

Penelitian yang telah dilakuan tersebut menggunakan metode kualitatif

deskriptif dan juga melakukan analisa mengunakan perangkat Sistem Informasi

Geografis (SIG) dalam mengolah data, menganalisis dan menampilkan peta-peta.

Penelitian yang telah dilakukan ini menekanan pada data-data yang menunjukkan

tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas bencana longsor di

Kecamatan Sukasada. Serta sebagai media untuk merumuskan strategi

pengurangan risiko bencana tanah longsor.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan

menambahkan kegiatan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat menggunakan

dalam kegiatan penelitian bukan hanya sebagai penonton. Hal ini bertujuan agar

terciptanya perubahan sosial yang lebih partisipatif dan diharapkan dapat

30 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN RISET AKSI PARTISIPATIF A. Pendekatan Penelitian

Selama proses penelitian dan pendampingan yang dilakukan di Desa

Dompyong ini penulis menggunakan metode Participatory Action research

(PAR). Penelitian menggunakan metode PAR ini merupakan penelitian yang

secara aktif melibatkan semua pihak-pihak yang berperan penting dalam mengkaji

setiap permasalahan yang terjadi. Penelitian PAR menjadi metode dalam

pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana yang ada di Desa

Dompyong. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan penyadaran akan

pentingnya memahami bencana yang setiap saat dapat terjadi di lingkungan

sekitarnya.

PAR merupakan sebuah istilah yang memuat seperangkat asumsi yang

mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan paradigma

pengetahuan tradisional kuno. Asumsi-asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti

penting proses sosial dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan

mengenai apa kasus yang terjadi dan apa implikasi perubahannya yang dipandang

berguna oleh orang-orang yang berada pada situasi problematik, dalam

mengantarkan untuk melakukan penelitian awal.50

Secara bahasa PAR terdiri dari tiga kata yaitu Partisipatory atau dalam bahasa Indonesia bermakna partisipasi yang artinya peran serta. Secara harfiah,

partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara

50

aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan.51KemudianActionyang artinya gerakan atau tindakan, dan Research yang artinya penelitian atau penyelidikan. Ketiga kata tersebut selalu berhubungan satu sama lain yang berarti semua riset harus

diimplementasikan dalam aksi dengan tetap mengedepankan proses yang

partisipatif. Serta tidak mengkonseptualisasikan alur sebagai perkembangan

terhadap teori sebab akibat yang bersifat prediktif.52 Prinsip pendidikan dan pelatihan partisipatif dirumuskan sebagai berikut:53

Pertama, belajar dari realitas atau pengalaman. Prinsip pertama ini

menekankan bahwa yang dipelajari dalam pendidikan ini bukan hanya teori yang

tidak ada kaitan dengan kenyataan dan kebutuhan. Jadi bahan pelajaran dalam

pendidikan ini berangkat (bersumber) dari kenyataan dan kebutuhan.

Konsep-konsep atau teori-teori yang ada, digunakan untuk membantu dalam menganalisa

kenyataan dan kebutuhan. Dengan begitu, tidak ada pengetahuan seseorang lebih

tinggi dari yang lainnya. Karena dalam kenyataannya, setiap orang memiliki

pengalaman berbeda. Pengalaman tersebut harus diakui sebagai sebuah modal

dalam mengembangkan pengetahuan baru.

Kedua, tidak menggurui. Berdasarkan kepada prinsip yang pertama, maka

di dalam pendidikan partisipatif tak ada “guru” dan tak ada “murid yang digurui”.

Semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan ini adalah “guru sekaligus

murid” pada saat yang bersamaan. Keduanya sama-sama mencurahkan perhatian

51

Moch. Solekhan,Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi masyarakat. (Malang : Setara Press, 2014), hal. 141

52

Agus Afandi, dkk.Modul Participatory Action Research, hal. 93 53

32

pada obyek yang sedang dikaji. Kedudukan orang luar, harus didudukkan sebagai

seorang fasilitator.

Ketiga, proses belajar dijalankan dengan dialogis. Karena tidak ada lagi

guru atau murid, maka proses yang berlangsung bukan lagi proses “ mengajar-belajar” yang bersifat satu-arah, tetapi proses belajar yang dialogis. Proses belajar

yang dialogis adalah proses belajar yang menjamin terjadinya “komunikasi aktif

dan kritis” dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diskusi kelompok, diskusi

pleno, bermain peran, dan sebagainya. Proses belajar dialogis ini juga didukung

media belajar yang memadai, seperti alat peraga, grafika, audio-visual, dan

sebagainya. Proses belajar ini dimaksudkan untuk mendorong semua orang

terlibat dalam proses belajar.

Adapun prinsip-prinsip kerja Partisipatory Action Research (PAR) yang menjadi karakter utama dalam implementasi kerja bersama komunitas akan terurai

sebagai berikut:54

1. Sebuah pendekatan untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial

dan praktek-prakteknya.

2. Merupakan partisipasi murni membentuk siklus berkesinambungan dimulai

dari analisa sosial, rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi, dan terus berulang

kembali.

3. Kerjasama banyak pihak untuk melakukan perubahan.

4. Melakukan upaya penyadaran terhadap komunitas tentang kondisi yang

sedang dialami.

54

5. Suatu proses untuk membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara

kritis.

6. Masyarakat sebagai narasumber bagi pemecahan persoalan mereka sendiri.

7. Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi sosial individu

maupun kelompok untuk diuji.

8. Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara cermat.

9. Semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai objek riset.

10. Merupakan proses politik dalam arti luas.

11. Mensyaratkan adanya analisa relasi sosial secara kritis.

12. Memulai isu kecil dan mengaitkan dengan relasi yang lebih luas.

13. Memulai dengan siklus proses yang kecil.

14. Memulai dengan kelompok sosial yang kecil.

15. Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman proses.

16. Mensyaratkan semua orang memberikan alasan rasional yang mendasari kerja

sosial mereka.

B. Prosedur Penelitian

Sebagai landasan dalam cara kerja PAR, peneliti harus memahami

gagasan-gagasan yang datang dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mempermudah

cara kerja bersama masyarakat maka dapat dirancang dengan suatu daur gerakan

sosial sebagai berikut:55

55

34

a. Pemetaan Awal (Preleminary mapping)

Pemetaan awal sebagai alat untuk memahami kondisi di sekitar

lingkungan Desa Dompyong. Selain itu melakukan pemetaan sederhana

tempat-tempat atau wilayah mana saja yang sering terjadi bencana longsor. Hal ini juga

dilakukan untuk mmemahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi.

b. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Peneliti melakukan inkulturasi dan membangun kepercayaan (trust building) dengan masyarakat. Hal ini dilakuakn untuk menjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Peneliti dan masyarakat dapat saling menyatu untuk

melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya

secara bersama-sama (partisipatif).

c. Penentuan Agenda Riset

Bersama kelompok Satlinmas, peneliti mengagendakan program riset

melalui teknik Prtisipatory Rural Apprasial (PRA) untuk memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial.

d. Pemetaan Partisipatif

Bersama pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW,

Ketua RT, serta anggota Satlinmas, peneliti melakukan pemetaan wilayah untuk

melihat persoalan yang dialami oleh masyarakat. Pemetaan partisipatif sebgai

bagian dari emansipatori dalam mencari data secara langsung bersama

e. Merumuskan Masalah Kemanusiaan

Kelompok Satlinmas merumuskan masalah mendasar atas hajat hidup

kemanusiaan yang dialaminya. Sebagaimana dalam pendampingan ini berfokus

pada rumusan kemanusiaan mengenai pengurangan risiko bencana yang ada di

Dusun Bendungan.

f. Menyusun Strategi Gerakan

Kelompok Satlinmas bersama peneliti menyusun strategi gerakan untuk

memecahkan masalah problem kemanusiaan yang telah dirumuskan. Menentukan

langkah sistematik, menentukan pihak yang terlibat, dan merumuskan

kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakan serta

mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan

program.

g. Pengorganisasian Masyarakat

Kelompok Satlinmas didampingi oleh peneliti membangun pranata-pranat

sosial. Dalam hal ini membangun jaringan-jaringan antar kelompok kerja atau

lembaga-lembaga lain yang terkait dengan program aksi yang direncanakan.

h. Melancarkan Aksi Perubahan

Aksi memecahkan problem dilakukan secara partisipatif dengan tetap

mengedepankan proses pembelajaran masyarakat. Dalam kaitan ini kelompok

Satlinmas diharapkan sudah mampu atau terampil dalam melakukan

36

i. Membangun Pusat-pusat Belajar Masyarakat

Pusat-pusat belajar dibangun atas dasar kebutuhan kelompok-kelompok

komunitas yang sudah bergerak melakukan aksi perubahan. Pusat belajar

merupakan media komunikasi, riset, diskusi, dan segala aspek untuk

merencanakan, mengorganisir, dan memecahkan problem sosial. Pusat belajar ini

bukanlah kegiatan formal, melainkan pembelajaran informal untuk memahami

tentang pengurangan risiko bencana. Dimana Satlinmas dapat memberikan

pembelajaran di kegiatan kelompok yasinan, Kelompok Tani, PKK, dan

kelompok lainnya yang ada di desa.

j. Refleksi

Peneliti bersama komunitas dan didampingi oleh dosen pembimbing

merumuskan teoritisasi perubahan sosial. Berdasarkan atas hasil riset, proses

pembelajaran masyarakat dan program-program aksi yang sudah terlaksana.

Peneliti bersama kelompok Satlinmas mereflesikan semua proses hasil yang telah

diperoleh dari awal hingga akhir.

k. Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan

Keberhasilan program PAR tidak hanya diukur dari hasil kegiatan selama

proses, tetapi diukur dari tingkat keberlanjutan program yang sudah berjalan. Dan

juga dapat memunculkan pengorganisir-pengorganisir serta pemimpin lokal yang

melanjutkan program untuk melakukan aksi perubahan.

C. Wilayah dan Subyek Pendampingan

Subjek pendampingan dalam proses pemberdayaan ini adalah masyarakat

(Satlinmas). Dari 42 orang jumlah anggota Satlinmas yang terdapat di Desa

Dompyong, peneliti mengundang hampir semua anggota untuk hadir. Dalam satu

dusun terdapat 10-12 orang Linmas yang tersebar di 4 dusun dengan jumlah 35

RT yakni RT.01 sampai dengan RT.35. Kelompok Linmas dipimpin oleh Bapak

Taufik yang didampingi oleh wakilnya Bapak Siswoyo.

Peneliti memfokuskan pendampingan kepada kelompok Satlinmas karena

memahami bahwa kelompok tersebut menjadi garda terdepan dalam menagani

pengurangan risiko bencana. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini

masyarakat lebih waspada dan sangat berhati-hati agar kejadian lalu tidak terulang

kembali.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik PRA

(Participatory Rular Aprasial). PRA memiliki arti yakni penilaian, pengkajian atau penelitian keadaan pedesaan secara partisipatif. PRA juga dapat didefinisikan

sebagai sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat pedesaan untuk

turut serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa keadaan mereka

terhadap kehidupan dan kondisinya, agar mereka dapat membuat rencana dan

tindakan sendiri.56

Menurut Chambers, PRA sebagai metode yang berusaha untuk

memungkinkan orang luar belajar melalui suatu sharing informasi untuk meningkatkan analisis dan pengetahuan masyarakat. Tujuannya adalah guna

56

38

memungkinkan masyarakat untuk mempresentasikan, membagi dan menganalisis

serta memperbanyak pengetahuan mereka sebagai awal suatu proses.57

PRA memiliki beberapa tujuan dalam pengembangannya yakni

menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat untuk mengupayakan

pemenuhan kebutuhan praktis dan peningkatan kesejahteraan. PRA dapat

mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial melalui pengembangan

masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembelajaran.58 Hal ini perlu dilakukan dalam pendampingan Satlinmas untuk memahami kondisi di wilayah

mereka.

PRA memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam penelitian

dilapangan. Prinsip tersebut yakni tentang pemberian fasilitas, dimana orang luar

memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian, dan pemahaman oleh desa

itu sendiri. Sehingga mereka dapat memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya.

Selanjutnya, orang luar yang memberikan fasilitas tersebut menumbuhkan

kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis kepada masyarakat. Artinya

fasilitator secara terus-menerus menguji tingkah laku, menerima kesalahan

sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik. Selain itu,

antar masyarakat harus saling berbagi informasi dan gagasan, dengan fasilitator,

dengan berbeda wilayah kegiatan, serta dengan berbeda organisasi.59

57

Robert Chambers,PRA Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif, (Y. Sukoco, Penerjemah), hal. 68

58

Ibid, hal. 20 59

Sistem pembelajaran ini akan memungkinkan masyarakat untuk

melakukan anaisis bersama mengenai maslah yang sedang terjadi. Adapun

kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Wawancara Semi Terstruktur

Teknik ini adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan

sistematis yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk

berkembang selama interview dilaksanakan.60 Wawancara ini juga bisa dipahami sebagai penggalian informasi berupa tanya jawab yang sistematis tentang

pokok-pokok tertentu.61 Wawancara semi terstruktur ini akan mendeskripsikan hasil dari beberapa wawancara dari tokoh masyarakat, maupun Satlinmas yang masih ada

kaitannya dengan subyek pendampingan.

b. Mapping (Pemetaan)

Tehnik ini adalah sebuah berupa cara untuk membuat gambar kondisi

sosial ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi permukiman, sumber-sumber

mata pencaharian, peternakan, jalan, puskesmas, dan sarana-sarana umum, serta

jumlah anggota keluarga, pekerjaan. Hasil gambaran ini merupakan peta umum

sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan masyarakat maupun lingkungan

fisik.62 Tujuannya untuk menganalisa dan mendalami bersama wilayah Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan.

60

Ibid, hal. 24

61

Agus Afandi, dkk.Modul Participatory Action Research,hal.181 62

40

c. Transek

Transect merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman

daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti garis yang membujur dari

suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu.63 Transek digunakan sebagai alat penggalian data bersama Satlinmas untuk memahami dan mengetahui

wilayah-wilayah yang rwan, maupun yang pernah terjadi longsor di Desa Dompyong.

d. FGD (Focus Group Discussion)

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan

hal-hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Tujuannya untuk memperoleh

gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci.64 FGD bisa dilakukan secara formal maupun non-formal, bersama masyarakat yang terlibat

dalam Satlinmas maupun tidak.

Dari beberapa teknik yang telah dijelaskan, data yang telah didapatkan di

lapangan akan diolah menjadi data kualitatif oleh peneliti yang digunakan untuk

penulisan dalam skripsi. Selain itu juga digunakan sebagai media pembelajaran

bagi masyarakat untuk mencapai keadaan yang transformasi sosial atau perubahan

pola pikir masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan untuk selanjutnya dianalisis

dengan analisa PRA.

E. Teknik Validasi Data

Dalam kajian informasi tidak semua sumber informasi senantiasa bisa

dipercaya ketepatannya. Untuk mendapatkan informasi yang benar bisa

63

Perhimpunan SUSDEC Surakarta,Belajar dan Bekerja Bersama Masyarakat,Panduan Bagi Fasilitator PerubahanSosial, hal. 25

64

diandalkan dengan menggunakan prinsip ‘triangulasi’ informasi, yaitu

pemeriksaan dan periksa ulang, melalui:65 a. Triangulasi Komposisi Tim

Fasilitator PRA biasanya punya latar belakang atau keahlian khusus.

Selalu ada risiko bahwa dia mengutamakan ‘keahlian’ dia sendiri (bias).66 Triangulasi akan dilakukan oleh peneliti bersama Satlinmas yang dimaksudkan

untuk memperoleh data yang valid dan tidak sepihak. Hal ini dilakukan karena

semua pihak akan dilibatkan untuk mendapatkan kesimpulan secara bersama.

b. Triangulasi Alat dan Teknik

Setiap teknik PRA punya kelebihan dan kekurangan. Tidak semua

informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam satu teknik PRA dapat dipercaya.

Melalui teknik-teknik lain, informasi tersebut dapat dikaji ulang untuk melihat

apakah benar dan tepat.67 Dalam pelaksanaan di lapangan triangulasi ini dilaksanakan pada saat proses pendampingan berlangsung dalam bentuk

pencatatan dokumen maupun diagram.

c. Triangulasi Keragaman Sumber Informasi

Masyarakat selalu memiliki bentuk hubungan yang kompleks dan

memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan bertentangan.

Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang diwarnai

oleh kepentingan pribadi. Karena itu sangat perlu mengkaji silang informasi dari

sumber informasi yang berbeda. Dalam melaksanakan PRA perlu diperhatikan

65

Perhimpunan SUSDEC Surakarta,Belajar dan Bekerja Bersama Masyarakat,Panduan Bagi Fasilitator PerubahanSosial, hal.60

66

Ibid, hal.60 67

42

bahwa tidak didominasi oleh beberapa orang atau elit desa saja tetapi melibatkan

semua pihak, termasuk yang termiskin dan wanita. Sumber Informasi lain juga

dapat dimanfaatkan seperti sumber sekunder yang berada di desa.68Triangulasi ini juga dapat dilakukan ketika proses penelitian dan pendampingan berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Dalam memperoleh data yang sesuai dengan lapangan maka peneliti dan

kelompok Satlinmas melakukan sebuah analisis bersama. Analisis ini digunakan

untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi yakni tentang kesiapsiagaan dan

pengurangan risiko bencana di Desa Dompyong. Adapun yang dilakukan adalah:

a. Kalender Musiman

Adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan

permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di

masyarakat. Tujuan teknik untuk mefasilitasi kegiatan penggalian informasi

dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus

masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu,

sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang. Kemudian

juga sebagai upaya untuk mendiskusikan tawaran perubahan kalender dalam

kegiatan masyarakat.69 b. Diagram Venn

Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan

lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk

68

Perhimpunan SUSDEC Surakarta,Belajar dan Bekerja Bersama Masyarakat,Panduan Bagi Fasilitator PerubahanSosial, hal. 60.

69

mengidentifikasipihak-pihak apa berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji

perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga

pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga

Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai

lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan

penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja atau pengairan saja.70 c. Timeline

Time line adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui

kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang dengan persepsi orang

setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai

topik-topik penting di masyarakat. Topik-topik yang berulang ini dapat dijadikan

topik penting untuk dibahas dengan lebih mendalam. Kearah mana

kecenderungan-kecenderungan masyarakat dari waktu ke waktu.71 d. Analisis Pohon Masalah dan Pohon Harapan

Disebut teknik analisa masalah karena melalui teknik ini, dapat dilihat

‘akar’ dari suatu masalah, dan kalau sudah dilaksanakan, hasil dari teknik ini

kadang-kadang mirip pohon dengan akar yang banyak.. Analisa Pohon Masalah

sering dipakai dalam masyarakat sebab sangat visual dan dapat melibatkan banyak

orang dengan waktu yang sama.72

70

Perhimpunan SUSDEC Surakarta,Belajar dan Bekerja Bersama Masyarakat,Panduan Bagi Fasilitator PerubahanSosial, hal. 34.

71

Ibid, hal. 26.

72

44

e. Diagram Alur

Diagram Alur menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. Diagram ini dapat digunakan

untuk menganalisa alur penyebaran keyakinan dan tata nilai keagamaan dalam

masayarakat.73 f. Trend and Change

Bagan Perubahan dan Kecenderungan merupakan teknik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan

berbagai keadaan, kejadiaan serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu.

Hasilnya digambar dalam suatu matriks. Dari besarnya perubahan hal-hal yang

diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang

akan berlanjut di masa depan. Hasilnya adalah bagan/matriks perubahan dan

kecenderungan yang umum desa atau yang berkaitan dengan topik tertentu,

misalnya jumlah pemeluk agama Islam, jumlah musholla, jumlah masjid, jumlah

gereja, jumlah majlis taklim, dan lain-lain.74 g. Tata Kuasa, Tata Kelola, dan Tata Guna

Tata kuasa atas milik, tata kelola atas manajemen dan tata guna atas milik

semua ditekankan untuk mendapatkan keberlanjutan dari kegiatan yang

dikerjakan oleh kelompok Satlinmas. Sangat diharapkan masyarakat yang

tergabung dalam kelompok Satlinmas dapat secara mandiri mengorganisir

masyarakat untuk siap siaga terhadap bencana.

73

Perhimpunan SUSDEC Surakarta,Belajar dan Bekerja Bersama Masyarakat,Panduan Bagi Fasilitator PerubahanSosial, hal.43

74

G. Pihak Yang Terlibat

Dalam kegiatan setiap pemberdayaan, seseorang tidak dapat berdiri sendiri

untuk mampu menjadikan dirinya berdaya. Sangat dibutuhkan pihak-pihak yang

dapat membantu dan terlibat dalam proses pemberdayaan. Pihak yang terlibat di

sini tidak dapat dihindarkan dalam proses pemberdayaan, beberapa pihak harus

terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana tanah

longsor yang ada di Desa Dompyong. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan

karena dalam proses pemberdayaan kebersamaan adalah suatu aset penting yang

harus terbangun sehingga lebih mudah dalam pemecahan masalah. Beberapa

pihak yang terlibat yang telah direncanakan adalah:

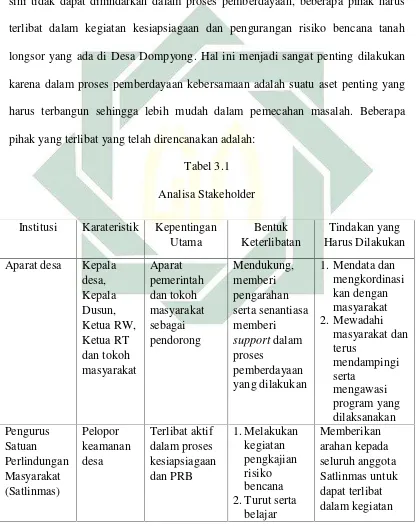

Tabel 3.1

Analisa Stakeholder

Institusi Karateristik Kepentingan

Utama

Bentuk Keterlibatan

Tindakan yang