7.1 Simulasi Skenario

7.1.1 Kebutuhan pemangku kepentingan dari analisis prospektif partisipatif

Kebutuhan para pemangku kepentingan wilayah pesisir Teluk Lampung diketahui dari analisis prospektif partisipatif (PPA) yang diuraikan pada Bab 5. Hasil PPA menunjukkan bahwa kebutuhan dipresentasikan oleh variabel yang paling berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah pesisir, yang telah dipilih dan dianalisis secara konsensus oleh para partisipan (Godet dan Roubelat 1996; Bourgeois dan Jesus 2004; Gray dan Hatchard 2008; Coates et al. 2010; Durance dan Godet 2010). Terdapat 6 variabel yang paling berpengaruh, yaitu: (1) kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir, (2) penegakan hukum, (3) pertumbuhan penduduk, (4) infrastruktur wilayah, (5) aktivitas ekonomi kerakyatan, dan (6) zonasi wilayah.

Melalui eksplorasi variabel yang paling berpengaruh tersebut, secara konsensus partisipan juga membangun skenario, sebagai berikut:

1) Optimis: kualitas SDM masyarakat pesisir (meningkat), penegakan hukum (baik), pertumbuhan penduduk (menurun), infrastruktur wilayah (meningkat), aktivitas ekonomi kerakyatan (meningkat), zonasi wilayah (baik).

2) Moderat: kualitas SDM masyarakat pesisir (meningkat), penegakan hukum (baik), pertumbuhan penduduk (tetap), infrastruktur wilayah (tetap), aktivitas ekonomi kerakyatan (meningkat), zonasi wilayah (baik).

3) Pesimis: kualitas SDM masyarakat pesisir (tetap), penegakan hukum (tetap), pertumbuhan penduduk (tetap), infrastruktur wilayah (tetap), aktivitas ekonomi kerakyatan (tetap), zonasi wilayah (tetap).

4) Sangat Pesimis: kualitas SDM masyarakat pesisir (tetap), penegakan hukum (tetap), pertumbuhan penduduk (meningkat), infrastruktur wilayah (menurun), aktivitas ekonomi kerakyatan (menurun), zonasi wilayah (tetap).

Untuk menerjemahkan skenario dari partisipan ke dalam model, dikembangkan variabel (peubah) “kebijakan”, dengan parameter bernilai antara 0 sampai 1. Peubah “kebijakan”, secara langsung mempengaruhi empat peubah model yaitu: “Peruntukan_Lindung_Darat”, “Laju_perb_BD_Pesisir”, “Prtk_Kw_ Lindung_Perairan”, dan Konversi_kws_lindung_perairan. Secara lengkap, deskripsi dan nilai awal atau parameter masing-masing peubah, disajikan pada Tabel Lampiran 3, sedangkan persamaan yang melibatkan masing-masing peubah disajikan pada Lampiran 4. Uraian dari peran dan pengaruh dari keempat peubah, sehingga dianggap dapat mempresentasikan skenario partisipan ke dalam model adalah sebagai berikut:

1) Peruntukan_Lindung_Darat: Merupakan peubah yang memberlakukan kawasan lindung darat untuk mencegah perambahan lahan yang harusnya menjadi kawasan lindung, sehingga penggunaan lahan menjadi sesuai dengan kemampuannya. Keberadaan kawasan lindung darat merupakan perwujudan zonasi wilayah dan penegakan hukum, yang akan mengendalikan degradasi sumberdaya pesisir, dan pada gilirannya berpengaruh positif terhadap: aktivitas ekonomi kerakyatan (melalui peningkatan investasi dan sektor-sektor perekonomian), kualitas SDM masyarakat pesisir (melalui penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan penduduk), pertumbuhan penduduk (melalui penurunan kendala ruang dan percepatan imigrasi-emigrasi), infrastruktur wilayah (melalui peningkatan investasi), dan pada sistem secara keseluruhan.

2) Laju_perb_BD_Pesisir: Merupakan peubah yang mengendalikan pengembangan lahan budidaya pesisir (tambak) agar hanya berlangsung pada lahan yang memiliki kemampuan untuk mendukung budidaya tambak, sehingga aktivitas ekonomi tambak yang banyak menyerap tenaga kerja setempat dapat berkelanjutan. Perkembangan tambak yang berkelanjutan merupakan perwujudan peningkatan ekonomi kerakyatan yang akan berpengaruh positif terhadap: kualitas SDM masyarakat pesisir (melalui penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan penduduk), penegakan hukum dan zonasi wilayah (melalui pengendalian konversi wilayah pantai menjadi tambak), pertumbuhan penduduk

(melalui penurunan kendala ruang dan percepatan imigrasi-emigrasi), infrastruktur wilayah (melalui peningkatan investasi), dan pada sistem secara keseluruhan.

3) Prtk_Kw_Lindung_Perairan: Merupakan peubah yang mengendalikan pengembangan perairan perikanan budidaya laut agar tidak merambah perairan terumbu karang dan padang lamun yang seharusnya menjadi kawasan konservasi. Dengan demikian perikanan budidaya laut hanya berlangsung pada perairan yang sesuai tanpa harus mengorbankan ekosistem terumbu karang dan padang lamun, sehingga perikanan budidaya laut dan perikanan tangkap dapat berkelanjutan. Keberadaan kawasan konservasi perairan merupakan perwujudan zonasi wilayah dan penegakan hukum, yang akan mengendalikan degradasi sumberdaya pesisir, dan pada gilirannya berpengaruh positif terhadap: aktivitas ekonomi kerakyatan (melalui peningkatan investasi dan sektor perikanan), kualitas SDM masyarakat pesisir (melalui penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan penduduk), pertumbuhan penduduk (melalui penurunan kendala ruang dan percepatan imigrasi-emigrasi), infrastruktur wilayah (melalui peningkatan investasi), dan pada sistem secara keseluruhan.

4) Konversi_kws_lindung_perairan: Merupakan peubah yang mengendalikan terjadinya konversi kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum perairan (baik perikanan maupun non-perikanan). Dengan demikian kerusakan ekosistem terumbu karang dan padang lamun dapat dikendalikan, sehingga aktivitas pemanfaatan perairan dapat berkelanjutan. Pengendalian konversi kawasan konservasi perairan merupakan perwujudan penegakan hukum dan zonasi wilayah, yang akan mencegah degradasi sumberdaya pesisir, dan pada gilirannya berpengaruh positif terhadap: aktivitas ekonomi kerakyatan (melalui peningkatan investasi dan sektor perikanan), kualitas SDM masyarakat pesisir (melalui penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan penduduk), pertumbuhan penduduk (melalui penurunan kendala ruang dan percepatan

imigrasi-emigrasi), infrastruktur wilayah (melalui peningkatan investasi), dan pada sistem secara keseluruhan.

Peubah “kebijakan” dalam model akan langsung menyetir (drive) keempat peubah di atas, dengan proporsi yang sama secara simultan. Pengaruh dari peubah “kebijakan” dapat dibuat bervariasi mengikuti nilai parameternya. Dalam pengembangan model untuk simulasi skenario, tingkat pengaruh peubah “kebijakan” terhadap keempat peubah model, ditentukan oleh nilai parameter yang divariasikan antara 0 sampai 1. Variasi nilai parameter tersebut merupakan terjemahan dari skenario partisipan ke dalam model, sehingga skenario dalam model adalah sebagai berikut:

1) Optimis: parameter peubah “kebijakan” bernilai 1, yaitu dilakukan intervensi maksimal terhadap sistem, sehingga sistem berjalan ke arah yang lebih baik dengan upaya maksimal.

2) Moderat: parameter peubah “kebijakan” bernilai 0,75, yaitu dilakukan intervensi kuat terhadap sistem, sehingga sistem berjalan ke arah yang lebih baik dengan upaya kuat.

3) Pesimis: parameter peubah “kebijakan” bernilai 0,25, yaitu dilakukan intervensi minimal terhadap sistem, sehingga sistem berjalan ke arah yang lebih baik namun dengan upaya lemah.

4) Sangat Pesimis: parameter peubah “kebijakan” bernilai 0, yaitu tidak ada intervensi terhadap sistem, sehingga sistem berjalan seperti yang telah berlangsung.

Masing-masing skenario optimis, moderat, pesimis, dan sangat pesimis di atas, selanjutnya disimulasikan dalam sub-model populasi, ekonomi, dan ketersediaan ruang. Kajian dilakukan terhadap berbagai peubah yang saling berinterkasi di dalam dan antar sub-model.

7.1.2 Asumsi-asumsi dalam pengembangan model

Pengembangan model untuk simulasi skenario tidak terlepas dari penyusunan berbagai asumsi. Asumsi-asumsi tersebut menjadikan model lebih bersifat “black box”, namun tidak dapat dihindari untuk dapat menjalankan

simulasi skenario (Godet dan Roubelat 1996; Deal dan Schunk 2004; Walz et al. 2007; Wiek dan Walter 2009).

Secara numerik, asumsi yang dilakukan dalam pengembangan model ditunjukkan oleh nilai parameter peubah “kebijakan”. Variasi nilai parameter peubah “kebijakan”, juga merupakan perwujudan dari intervensi terhadap sistem. Bila nilai parameter peubah “kebijakan” lebih besar dari nol, maka berlaku berbagai asumsi yaitu untuk skenario optimis, moderat, dan pesimis. Asumsi yang dibuat adalah sebagai berikut.

1) Lahan dengan kemampuan rendah yang telah dikonversi menjadi lahan pertanian dan penggunaan lain, harus dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.

2) Aktivitas pertanian akan cenderung berada pada lahan berkemampuan tinggi dan produktivitas tinggi, dan diikuti dengan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, sehingga penurunan sektor pertanian tidak berlangsung tajam.

3) Sebagian tenaga kerja yang semula diserap sektor pertanian akan beralih terutama ke sektor industri manufaktur dan perikanan budidaya.

4) Perkembangan sektor industri manufaktur pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar, akan mengikuti kaidah industri bersih, sehingga pertumbuhan yang tinggi tidak akan diikuti oleh peningkatan pencemaran dari limbah industri yang tinggi pula.

5) Pertumbuhan sektor perikanan terutama akan ditunjang oleh perikanan budidaya laut.

6) Perikanan budidaya laut akan berbasis pada teknologi budidaya ramah lingkungan, sehingga daya dukung dan daya tampung perairan Teluk Lampung tetap terjaga.

7) Pertumbuhan populasi di wilayah pesisir Teluk Lampung akan diikuti oleh peningkatan permukiman dan prasarana dasar sanitasi lingkungan, sehingga peningkatan pencemaran dari limbah domestik dapat terkendali. 8) Pertumbuhan investasi akan semakin terpacu dengan semakin jelasnya

alokasi peruntukan ruang untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung/konservasi.

7.1.3 Simulasi sub-model populasi

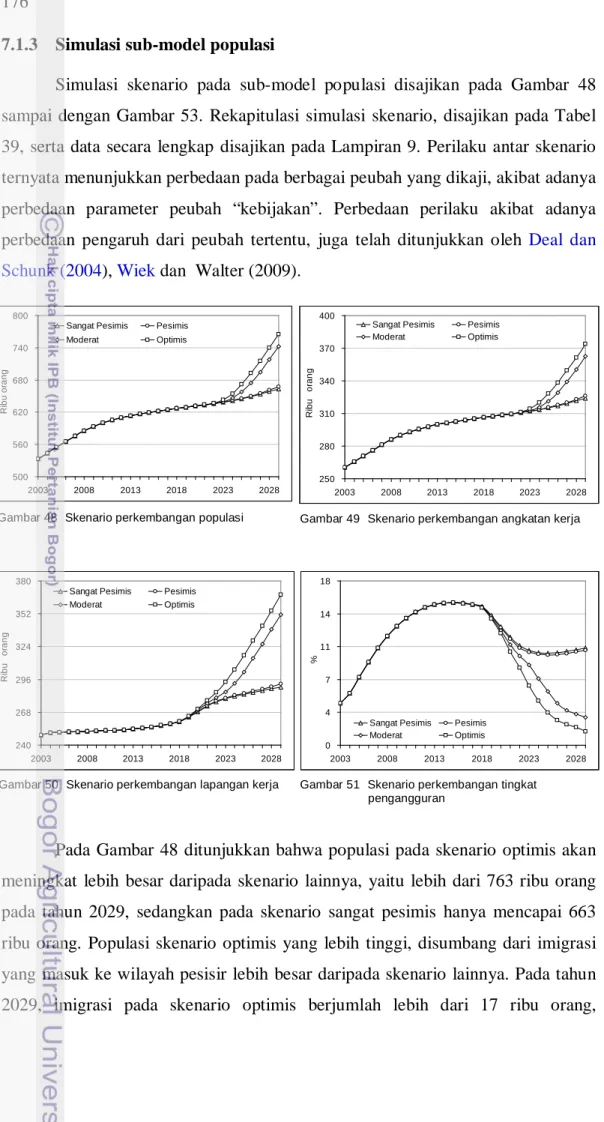

Simulasi skenario pada sub-model populasi disajikan pada Gambar 48 sampai dengan Gambar 53. Rekapitulasi simulasi skenario, disajikan pada Tabel 39, serta data secara lengkap disajikan pada Lampiran 9. Perilaku antar skenario ternyata menunjukkan perbedaan pada berbagai peubah yang dikaji, akibat adanya perbedaan parameter peubah “kebijakan”. Perbedaan perilaku akibat adanya perbedaan pengaruh dari peubah tertentu, juga telah ditunjukkan oleh Deal dan Schunk (2004), Wiek dan Walter (2009).

Pada Gambar 48 ditunjukkan bahwa populasi pada skenario optimis akan meningkat lebih besar daripada skenario lainnya, yaitu lebih dari 763 ribu orang pada tahun 2029, sedangkan pada skenario sangat pesimis hanya mencapai 663 ribu orang. Populasi skenario optimis yang lebih tinggi, disumbang dari imigrasi yang masuk ke wilayah pesisir lebih besar daripada skenario lainnya. Pada tahun 2029, imigrasi pada skenario optimis berjumlah lebih dari 17 ribu orang, Gambar 48 Skenario perkembangan populasi

500 560 620 680 740 800 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu or ang

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 49 Skenario perkembangan angkatan kerja

250 280 310 340 370 400 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu or ang

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 50 Skenario perkembangan lapangan kerja

240 268 296 324 352 380 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu or ang

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 51 Skenario perkembangan tingkat pengangguran 0 4 7 11 14 18 2003 2008 2013 2018 2023 2028 %

Sangat Pesimis Pesimis Moderat Optimis

sedangkan pada skenario sangat pesimis hanya sekitar 6 ribu orang (Gambar 52). Di sisi lain, Gambar 53 menunjukkan emigrasi yang keluar dari wilayah pesisir pada skenario optimis menurun tajam yaitu menjadi nol, dan pada skenario sangat pesimis mencapai lebih dari 8 ribu orang. Dinamika peubah imigrasi dan emigrasi tersebut merupakan akibat dari peubah kendala ruang dan dampak penganggur yang berbeda antar skenario, sehingga merubah kecenderungan penduduk untuk keluar (emigrasi) atau masuk (imigrasi) ke wilayah pesisir.

Tingginya populasi pada skenario optimis, diikuti oleh angkatan kerja yang juga menjadi lebih tinggi, yaitu mendekati 374 ribu orang pada tahun 2029, sedangkan pada skenario sangat pesimis hanya sekitar 324 ribu orang (Gambar 49). Di sisi lain, karena perekonomian pada skenario optimis menjadi lebih baik, lapangan kerja juga menjadi lebih tinggi. Sebagai hasilnya, dinamika tingkat pengangguran pada skenario optimis menjadi lebih rendah daripada skenario lainnya. Skenario optimis pada tahun 2029 memberikan tingkat pengangguran sekitar 1,51%, sementara pada skenario sangat pesimis mencapai 10,64% (Gambar 51).

Secara dinamik, skenario sangat pesimis sempat menunjukkan tingkat pengangguran yang sama dengan skenario lainnya (sampai tahun 2017), namun kemudian pengangguran pada skenario moderat dan optimis menurun tajam menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena peubah pengangguran merupakan salah faktor pendorong dan kendala ruang merupakan faktor penahan investasi. Walaupun awalnya tingkat pengangguran pada semua skenario adalah sama, tetapi pada skenario sangat pesimis dan pesimis, terjadi peningkatan Gambar 52 Skenario perkembangan imigrasi

2 6 9 13 16 20 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu or ang

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 53 Skenario perkembangan emigrasi

0 2 4 6 8 10 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu or ang

Sangat Pesimis Pesimis

kendala ruang, sehingga investasi menjadi terkendala, dan pada akhirnya investasi tetap rendah dan pengangguran tetap tinggi.

Tabel 39 Rekapitulasi simulasi sub-model populasi

No. Peubah Satuan

Skenario serta tahun awal dan akhir simulasi Sangat

Pesimis Pesimis Moderat Optimis

2003 2029 2003 2029 2003 2029 2003 2029 1 Populasi ribu orang 533,30 663,38 533,30 666,72 533,30 740,31 533,30 763,76 2 Angkatan Kerja ribu orang 260,55 324,10 260,55 325,73 260,55 361,69 260,55 373,14 3 Lapangan Kerja ribu orang 248,61 290,47 248,61 292,30 248,61 348,62 248,61 364,37 4 Pengang-guran % 4,58 10,38 4,58 10,26 4,58 3,61 4,58 2,35 5 Imigrasi ribu orang 8,32 6,06 8,32 6,88 8,32 16,72 8,32 17,64 6 Emigrasi ribu orang 3,31 8,04 3,31 7,52 3,31 - 3,31 -

7.1.4 Simulasi sub-model aktivitas ekonomi

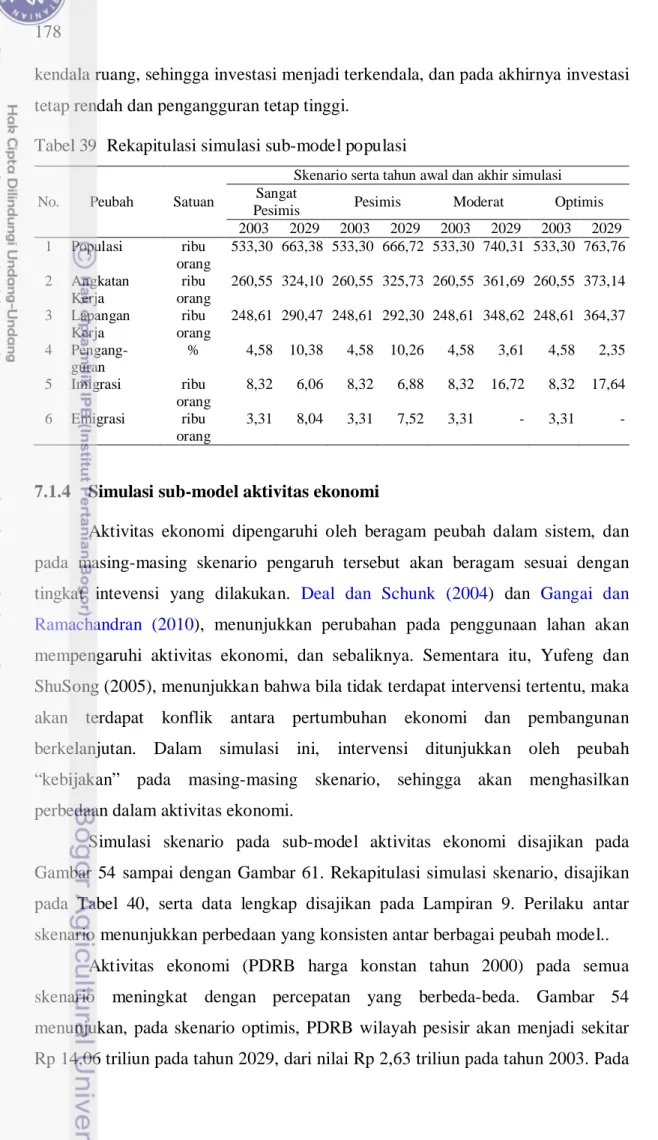

Aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh beragam peubah dalam sistem, dan pada masing-masing skenario pengaruh tersebut akan beragam sesuai dengan tingkat intevensi yang dilakukan. Deal dan Schunk (2004) dan Gangai dan Ramachandran (2010), menunjukkan perubahan pada penggunaan lahan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi, dan sebaliknya. Sementara itu, Yufeng dan ShuSong (2005), menunjukkan bahwa bila tidak terdapat intervensi tertentu, maka akan terdapat konflik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam simulasi ini, intervensi ditunjukkan oleh peubah “kebijakan” pada masing-masing skenario, sehingga akan menghasilkan perbedaan dalam aktivitas ekonomi.

Simulasi skenario pada sub-model aktivitas ekonomi disajikan pada Gambar 54 sampai dengan Gambar 61. Rekapitulasi simulasi skenario, disajikan pada Tabel 40, serta data lengkap disajikan pada Lampiran 9. Perilaku antar skenario menunjukkan perbedaan yang konsisten antar berbagai peubah model..

Aktivitas ekonomi (PDRB harga konstan tahun 2000) pada semua skenario meningkat dengan percepatan yang berbeda-beda. Gambar 54 menunjukan, pada skenario optimis, PDRB wilayah pesisir akan menjadi sekitar Rp 14,06 triliun pada tahun 2029, dari nilai Rp 2,63 triliun pada tahun 2003. Pada

ekstrim yang lain, PDRB skenario sangat pesimis, hanya akan meningkat menjadi Rp 7,41 triliun pada tahun 2029. Perbedaan nilai PDRB antar skenario tersebut, dipengaruhi oleh perbedaan besarnya peubah investasi.

Pada Gambar 55 terlihat bahwa secara umum semua skenario menunjukkan peningkatan investasi dalam kurun waktu simulasi. Skenario sangat pesimis menunjukkan peubah investasi yang relatif rendah dibandingkan skenario lainnya. Rendahnya investasi tersebut disebabkan oleh peubah ”inkonsistensi tata ruang”, ”degradasi sumberdaya pesisir”, dan ”kendala ruang” pada skenario sangat pesismis lebih besar daripada skenario lainnya, sehingga produktivitas sektor-sektor ekonomi yang sangat tergantung pada kualitas lingkungan (terutama pertanian dan perikanan), menjadi menurun.

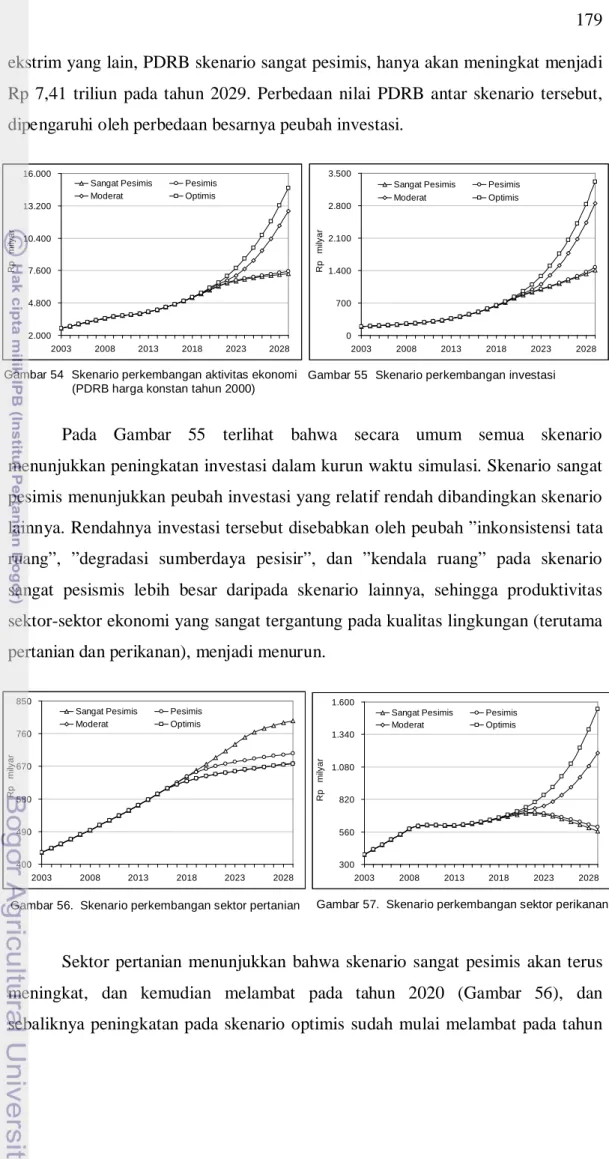

Sektor pertanian menunjukkan bahwa skenario sangat pesimis akan terus meningkat, dan kemudian melambat pada tahun 2020 (Gambar 56), dan sebaliknya peningkatan pada skenario optimis sudah mulai melambat pada tahun Gambar 54 Skenario perkembangan aktivitas ekonomi

(PDRB harga konstan tahun 2000)

2.000 4.800 7.600 10.400 13.200 16.000 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 55 Skenario perkembangan investasi

0 700 1.400 2.100 2.800 3.500 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 57. Skenario perkembangan sektor perikanan

300 560 820 1.080 1.340 1.600 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 56. Skenario perkembangan sektor pertanian

400 490 580 670 760 850 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

2016. Perbedaan antar skenario tersebut diakibatkan oleh berkurangnya luas lahan pertanian secara signifikan pada skenario optimis sekitar 50% dari luas lahan saat awal simulasi, karena dibatasi oleh kawasan lindung. Sektor pertanian akan menyumbang aktivitas ekonomi sebesar Rp 0,68 triliun pada tahun 2029 pada skenario optimis, dan sebesar Rp 0,80 triliun pada skenario sangat pesimis. Upaya intervensi yang kuat pada skenario optimis, hanya mampu sedikit mempertahankan peningkatan sektor pertanian, sehingga nilai pada tahun 2029 dapat lebih tinggi dibandingkan pada awal simulasi tahun 2003 (Rp 0,43 triliun). Sumbangan sektor pertanian yang relatif kecil menunjukkan bahwa pengembangan sektor ini, akan terkendala oleh ketersediaan lahan. Hal ini konsisten dengan daya saing sektoral (disajikan pada Bab 4), yang menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak memiliki daya saing di wilayah pesisir Teluk Lampung.

Sektor perikanan menunjukkan bahwa pada skenario sangat pesimis, pertumbuhannya akan terus melambat sampai pada tahun 2029 (Gambar 57). Perlambatan tersebut merupakan gambaran bahwa sektor ini sangat bergantung pada kelestarian sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan. Untuk dapat mempertahankan kenaikan sektor perikanan dibutuhkan upaya yang kuat, melalui intervensi sistem pada skenario moderat dan optimis, dengan bertumpu pada pengembangan perikanan budidaya laut. Dengan demikian, sektor ini dapat terus meningkat, dan pada skenario optimis mampu menyumbang aktivitas perekonomian pada tahun 2029 mencapai Rp 1,55 triliun.

60 90 120 150 180 210 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 58 Skenario perkembangan sektor pariwisata Gambar 59 Skenario perkembangan sektor industri

300 840 1.380 1.920 2.460 3.000 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

Sektor pariwisata, pada dasarnya juga rentan terhadap perubahan sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan, namun penurunan sektor ini tidak setajam sektor perikanan dan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh penunjang sektor pariwisata tidak hanya bersumber dari wisata alam (pantai), melainkan juga meliputi aktivitas perkotaan seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Oleh karena itu, sektor ini dapat lebih bertahan dan tidak menurun drastis, pada skenario sangat pesimis dan pesimis, masih dapat terus meningkat sampai akhir tahun simulasi (Gambar 58).

Berlainan dengan sektor primer seperti pertanian dan perikanan, sektor sekunder yaitu industri pengolahan relatif masih dapat meningkat pada skenario sangat pesimis. Namun sektor ini akan menjadi lebih terpacu dengan adanya intervensi terhadap sistem yaitu pada skenario pesimis, moderat, dan optimis. Pada skenario optimis, sektor industri pengolahan dapat berkembang pesat menjadi Rp 2,84 triliun pada tahun 2029, yang pada tahun 2003 baru bernilai kurang dari Rp 0,37 triliun (Gambar 59). Sektor industri pengolahan memiliki daya saing tinggi, dan berpeluang untuk menjadi sektor perekonomian utama (leading sector) di wilayah pesisir Teluk Lampung.

Secara relatif sama dengan sektor industri, sektor angkutan laut dan penyeberangan masih dapat meningkat pada skenario sangat pesimis. Kondisi tersebut utamanya ditentukan oleh letak geografis wilayah pesisir Teluk Lampung yang dilalui oleh lintasan penyeberangan antar pulau dan terdapatnya pelabuhan laut internasional Panjang. Namun demikian, dengan adanya peningkatan sektor-sektor ekonomi lainnya pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, sektor-sektor Gambar 60 Skenario perkembangan sektor angkutan

laut 100 300 500 700 900 1.100 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p m ily a r

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 61 Skenario perkembangan PDRB per kapita (berdasarkan harga konstan tahun 2000)

4 8 12 16 20 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p j ut a

Sangat Pesimis Pesimis

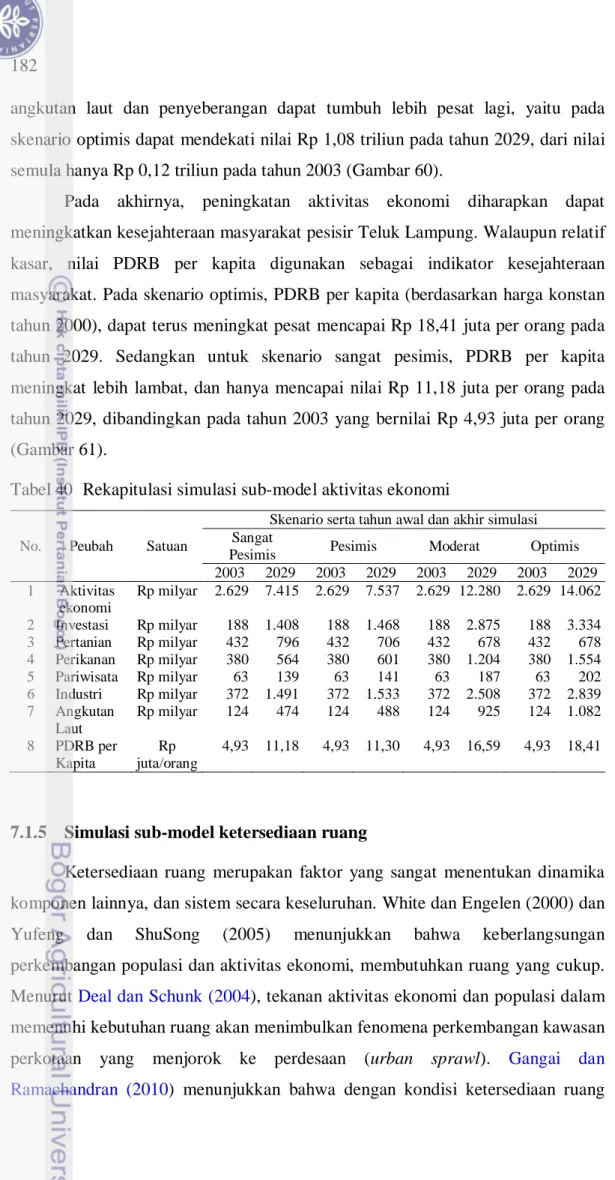

angkutan laut dan penyeberangan dapat tumbuh lebih pesat lagi, yaitu pada skenario optimis dapat mendekati nilai Rp 1,08 triliun pada tahun 2029, dari nilai semula hanya Rp 0,12 triliun pada tahun 2003 (Gambar 60).

Pada akhirnya, peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Teluk Lampung. Walaupun relatif kasar, nilai PDRB per kapita digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Pada skenario optimis, PDRB per kapita (berdasarkan harga konstan tahun 2000), dapat terus meningkat pesat mencapai Rp 18,41 juta per orang pada tahun 2029. Sedangkan untuk skenario sangat pesimis, PDRB per kapita meningkat lebih lambat, dan hanya mencapai nilai Rp 11,18 juta per orang pada tahun 2029, dibandingkan pada tahun 2003 yang bernilai Rp 4,93 juta per orang (Gambar 61).

Tabel 40 Rekapitulasi simulasi sub-model aktivitas ekonomi

No. Peubah Satuan

Skenario serta tahun awal dan akhir simulasi Sangat

Pesimis Pesimis Moderat Optimis

2003 2029 2003 2029 2003 2029 2003 2029 1 Aktivitas ekonomi Rp milyar 2.629 7.415 2.629 7.537 2.629 12.280 2.629 14.062 2 Investasi Rp milyar 188 1.408 188 1.468 188 2.875 188 3.334 3 Pertanian Rp milyar 432 796 432 706 432 678 432 678 4 Perikanan Rp milyar 380 564 380 601 380 1.204 380 1.554 5 Pariwisata Rp milyar 63 139 63 141 63 187 63 202 6 Industri Rp milyar 372 1.491 372 1.533 372 2.508 372 2.839 7 Angkutan Laut Rp milyar 124 474 124 488 124 925 124 1.082 8 PDRB per Kapita Rp juta/orang 4,93 11,18 4,93 11,30 4,93 16,59 4,93 18,41

7.1.5 Simulasi sub-model ketersediaan ruang

Ketersediaan ruang merupakan faktor yang sangat menentukan dinamika komponen lainnya, dan sistem secara keseluruhan. White dan Engelen (2000) dan Yufeng dan ShuSong (2005) menunjukkan bahwa keberlangsungan perkembangan populasi dan aktivitas ekonomi, membutuhkan ruang yang cukup. Menurut Deal dan Schunk (2004), tekanan aktivitas ekonomi dan populasi dalam memenuhi kebutuhan ruang akan menimbulkan fenomena perkembangan kawasan perkotaan yang menjorok ke perdesaan (urban sprawl). Gangai dan Ramachandran (2010) menunjukkan bahwa dengan kondisi ketersediaan ruang

yang kurang, maka dapat terjadi pelanggaran hukum akibat adanya tekanan ekonomi dan populasi. Di sisi lain diperlihatkan bahwa, ketersediaan ruang yang berkurang akan semakin memberikan tekanan terhadap aspek ekologis suatu wilayah (Villa et al. 2002; Haie dan Cabecinha 2003; Aurambout et al. 2005; Elshorbagy et al. 2005). Dalam penelitian ini, fenomena tersebut di atas, disimulasikan dalam sub-model ketersediaan ruang.

Hasil simulasi skenario sub-model ketersediaan ruang disajikan pada Gambar 62 sampai dengan Gambar 78. Rekapitulasi simulasi skenario, disajikan pada Tabel 41, serta data lengkap disajikan pada Lampiran 9. Perilaku antar skenario menunjukkan perbedaan yang konsisten pada berbagai peubah model.

Pemanfaatan/penggunaan lahan pertanian pada skenario sangat pesimis relatif tetap dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2029, yaitu dari 105,2 ribu ha menjadi 103,4 ribu ha (Gambar 62). Pada skenario ini, konversi lahan pertanian menjadi permukiman, industri, dan penggunaan budidaya non-pertanian lainnya, akan diimbangi oleh konversi lahan berkualitas rendah (lahan kelas 5, 6, 7, dan 8) yang masih tertutup hutan, menjadi lahan pertanian. Konversi lahan tersebut dimungkinkan karena tidak ada intervensi terhadap sistem yang membatasinya. Berhentinya konversi lahan kualitas rendah tersebut hanya akan ditentukan oleh terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membuka lahan akibat faktor alam, terutama kelerengan. Dengan demikian, luas lahan pertanian menjadi relatif tetap selama kurun waktu simulasi.

Berlainan dengan skenario sangat pesimis, pada skenario lainnya yaitu pesimis, moderat, dan optimis, dilakukan intervensi terhadap sistem. Penurunan tersebut bersumber dari dihentikannya konversi lahan kualitas rendah menjadi

Gambar 63 Skenario perkembangan pemanfaatan/ penggunaan lahan tambak

2 3 4 5 6 7 8 9 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 62 Skenario perkembangan pemanfaatan/ penggunaan lahan pertanian

50 62 74 86 98 110 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

lahan pertanian, dan dilakukan konversi lahan pertanian eksisting yang berada pada lahan kualitas rendah menjadi kawasan lindung. Di samping itu juga terjadi konversi lahan pertanian menjadi penggunaan budidaya non-pertanian, dengan demikian, terjadi penurunan luas lahan pertanian secara signifikan. Pada skenario optimis luas lahan pertanian akan menurun tajam menjadi hanya 51,9 ribu ha pada tahun 2029, dari luas semula 105,2 ribu ha pada tahun 2003. Pada skenario ini, semua aktivitas budidaya pertanian hanya akan berlangsung pada lahan kualitas tinggi (kelas 1, 2, 3, dan 4), sehingga dapat dilakukan secara intensif dengan input yang lebih rendah. Oleh karena itu, walaupun luas lahan pertanian pada skenario optimis menjadi jauh lebih rendah, tetapi produktivitasnya akan menjadi lebih tinggi daripada skenario sangat pesimis (seperti disajikan pada Gambar 56).

Luas lahan budidaya pesisir (tambak) terus meningkat pada semua skenario. Peningkatan luas tambak di wilayah pesisir Teluk Lampung adalah akibat dari nilai ekonomi komoditas udang yang tinggi dan aksesibilitas wilayah yang cukup baik. Pada skenario sangat pesimis, pertumbuhan luas tambak meningkat pesat dari tahun 2003 hanya 2,5 ribu ha sampai tahun 2013 menjadi 7,2 ribu ha, dan kemudian melambat sampai mencapai luas 8,1 ribu ha pada tahun 2029 (Gambar 63). Pada skenario lainnya peningkatan luas tambak tidak sepesat skenario sangat pesimis, karena terdapat pembatasan untuk kawasan lindung terutama untuk sempadan pantai dan mangrove. Pada akhir simulasi tahun 2029, luas tambak pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, berturut-turut adalah 8,0 ribu ha, 7,9 ribu ha, dan 7,7 ribu ha.

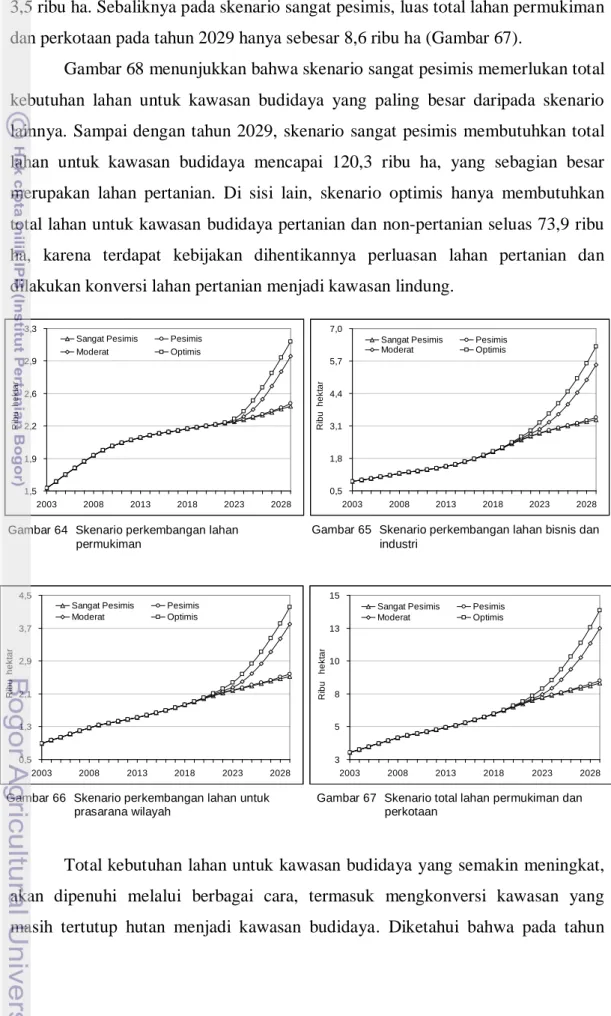

Penggunaan lahan untuk permukiman, bisnis dan industri, serta prasarana, menunjukkan peningkatan untuk semua skenario. Pada skenario optimis, penggunaan ruang tersebut meningkat lebih cepat setelah tahun 2017, dibandingkan dengan skenario lainnya. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi yang lebih besar pada skenario optimis daripada skenario lainnya.

Total lahan permukiman dan perkotaan yang terdiri dari lahan untuk permukiman, bisnis dan industri, prasarana, dan lahan pelabuhan, juga menunjukkan pola yang relatif sama. Pada skenario optimis, total lahan permukiman dan perkotaan lebih besar daripada skenario lainnya. Pada akhir

simulasi tahun 2029, total lahan permukiman dan perkotaan skenario optimis mencapai luas 13,9 ribu ha, jauh meningkat daripada pada tahun 2003 yaitu seluas 3,5 ribu ha. Sebaliknya pada skenario sangat pesimis, luas total lahan permukiman dan perkotaan pada tahun 2029 hanya sebesar 8,6 ribu ha (Gambar 67).

Gambar 68 menunjukkan bahwa skenario sangat pesimis memerlukan total kebutuhan lahan untuk kawasan budidaya yang paling besar daripada skenario lainnya. Sampai dengan tahun 2029, skenario sangat pesimis membutuhkan total lahan untuk kawasan budidaya mencapai 120,3 ribu ha, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Di sisi lain, skenario optimis hanya membutuhkan total lahan untuk kawasan budidaya pertanian dan non-pertanian seluas 73,9 ribu ha, karena terdapat kebijakan dihentikannya perluasan lahan pertanian dan dilakukan konversi lahan pertanian menjadi kawasan lindung.

Total kebutuhan lahan untuk kawasan budidaya yang semakin meningkat, akan dipenuhi melalui berbagai cara, termasuk mengkonversi kawasan yang masih tertutup hutan menjadi kawasan budidaya. Diketahui bahwa pada tahun Gambar 64 Skenario perkembangan lahan

permukiman 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 65 Skenario perkembangan lahan bisnis dan industri 0,5 1,8 3,1 4,4 5,7 7,0 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 66 Skenario perkembangan lahan untuk prasarana wilayah 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 67 Skenario total lahan permukiman dan perkotaan 3 5 8 10 13 15 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

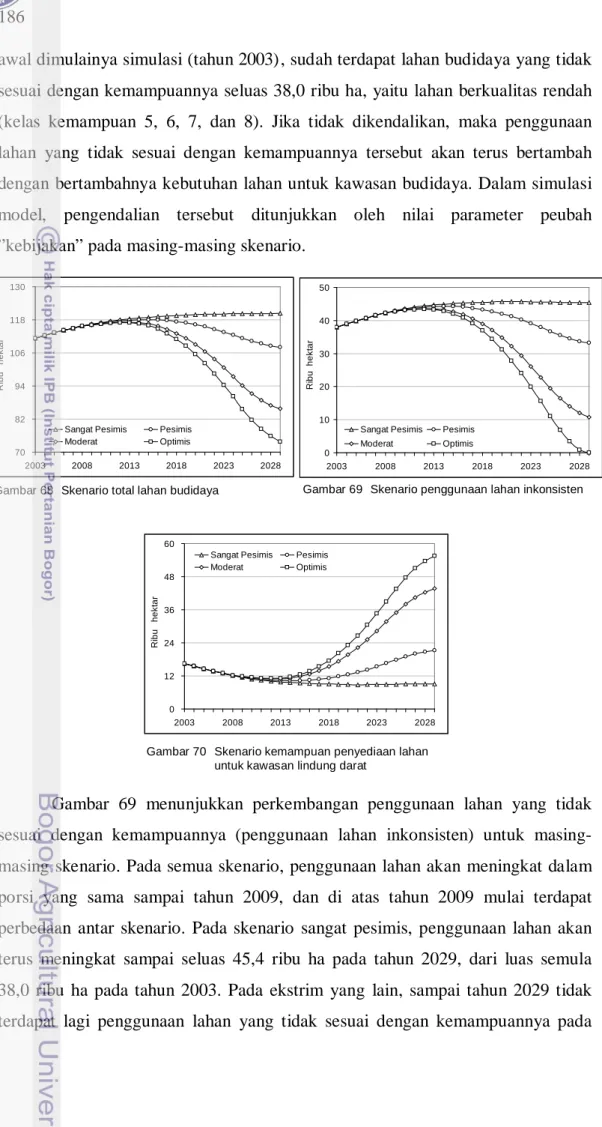

awal dimulainya simulasi (tahun 2003), sudah terdapat lahan budidaya yang tidak sesuai dengan kemampuannya seluas 38,0 ribu ha, yaitu lahan berkualitas rendah (kelas kemampuan 5, 6, 7, dan 8). Jika tidak dikendalikan, maka penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya tersebut akan terus bertambah dengan bertambahnya kebutuhan lahan untuk kawasan budidaya. Dalam simulasi model, pengendalian tersebut ditunjukkan oleh nilai parameter peubah ”kebijakan” pada masing-masing skenario.

Gambar 69 menunjukkan perkembangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya (penggunaan lahan inkonsisten) untuk masing-masing skenario. Pada semua skenario, penggunaan lahan akan meningkat dalam porsi yang sama sampai tahun 2009, dan di atas tahun 2009 mulai terdapat perbedaan antar skenario. Pada skenario sangat pesimis, penggunaan lahan akan terus meningkat sampai seluas 45,4 ribu ha pada tahun 2029, dari luas semula 38,0 ribu ha pada tahun 2003. Pada ekstrim yang lain, sampai tahun 2029 tidak terdapat lagi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya pada Gambar 68 Skenario total lahan budidaya

70 82 94 106 118 130 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 69 Skenario penggunaan lahan inkonsisten

0 10 20 30 40 50 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 70 Skenario kemampuan penyediaan lahan untuk kawasan lindung darat

0 12 24 36 48 60 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis Moderat Optimis

skenario optimis, karena dibatasi oleh peubah ”kebijakan” di dalam model. Pengurangan penggunaan lahan pada skenario optimis tersebut, hanya mungkin terjadi dengan mengkonversi lahan pertanian, sehingga penggunaan lahan pertanian pada skenario ini harus menurun tajam (Gambar 62).

Pada akhirnya, masing-masing skenario akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyediakan lahan untuk kawasan lindung darat, seperti ditunjukkan pada Gambar 70. Skenario optimis dapat menyediakan lahan untuk kawasan lindung darat pada tahun 2029 mencapai luas 55,6 ribu ha. Luas lahan tersebut merupakan kebutuhan ideal untuk kawasan lindung darat, sesuai dengan kemampuan lahan dan aspek fungsionalnya. Sementara itu, skenario sangat pesimis hanya mampu menyediakan lahan seluas 9,1 ribu ha, yaitu berupa sebagian dari lahan kelas 7 dan 8, yang sudah tidak mungkin lagi dikonversi masyarakat karena faktor alam yaitu kecuraman lereng. Luas lahan tersebut sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kawasan lindung darat. Dengan demikian fungsi lindung pada skenario sangat pesimis menjadi terabaikan, dan memberikan dampak terhadap kelestarian sumberdaya pesisir dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, peubah ”kendala ruang” pada skenario sangat pesimis, menjadi maksimal dan membatasi perkembangan wilayah pada aspek ekonomi dan populasi.

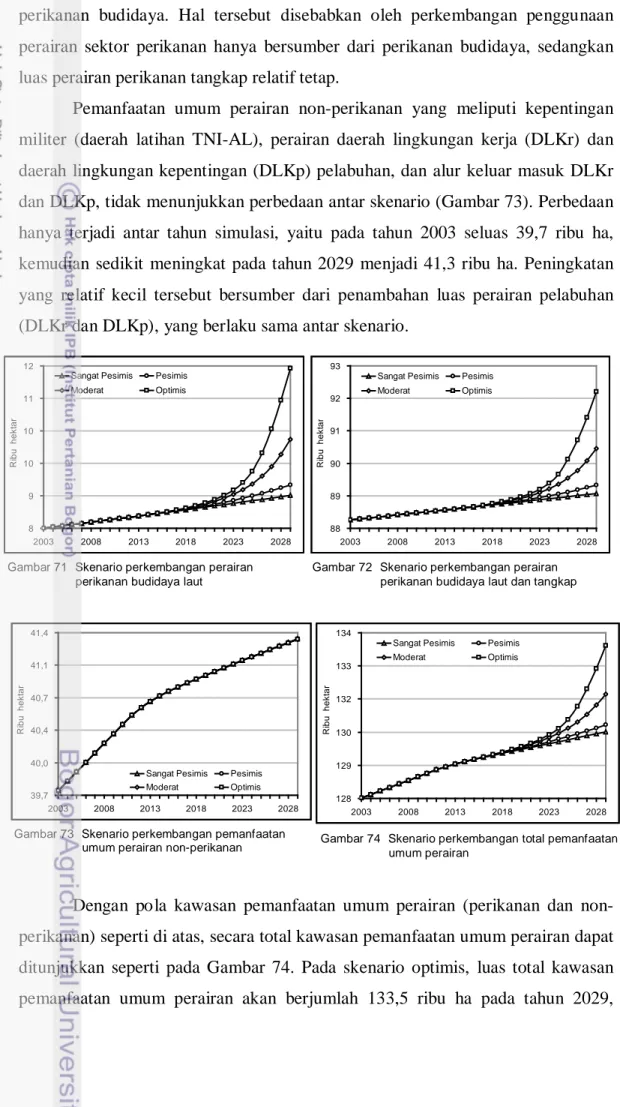

Berlainan dengan ruang daratan, pemanfaatan umum perairan antar skenario tidak menunjukkan perbedaan yang tajam, dan tidak terdapat batas yang tegas antar penggunaan ruang perairan. Penggunaan perairan terbesar adalah untuk perikanan budidaya dan wilayah tangkap (fishing ground). Gambar 71 menunjukkan bahwa terdapat perluasan perairan perikanan budidaya yang signifikan untuk skenario optimis, yaitu dari awal simulasi hanya 8,0 ribu ha, meningkat menjadi 11,9 ribu ha pada tahun 2029, sedangkan untuk skenario sangat pesimis, luas pada tahun yang sama hanya mencapai 8,8 ribu ha. Peningkatan perairan perikanan budidaya pada skenario optimis yang besar tersebut, merupakan penyebab utama dapat meningkatnya produk sektor perikanan (seperti ditunjukkan pada sub-model aktivitas ekonomi).

Gambar 72 menunjukkan bahwa pola perkembangan luas total perairan perikanan budidaya dan tangkap, sama dengan pola perkembangan perairan

perikanan budidaya. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan penggunaan perairan sektor perikanan hanya bersumber dari perikanan budidaya, sedangkan luas perairan perikanan tangkap relatif tetap.

Pemanfaatan umum perairan non-perikanan yang meliputi kepentingan militer (daerah latihan TNI-AL), perairan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan, dan alur keluar masuk DLKr dan DLKp, tidak menunjukkan perbedaan antar skenario (Gambar 73). Perbedaan hanya terjadi antar tahun simulasi, yaitu pada tahun 2003 seluas 39,7 ribu ha, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2029 menjadi 41,3 ribu ha. Peningkatan yang relatif kecil tersebut bersumber dari penambahan luas perairan pelabuhan (DLKr dan DLKp), yang berlaku sama antar skenario.

Dengan pola kawasan pemanfaatan umum perairan (perikanan dan non-perikanan) seperti di atas, secara total kawasan pemanfaatan umum perairan dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 74. Pada skenario optimis, luas total kawasan pemanfaatan umum perairan akan berjumlah 133,5 ribu ha pada tahun 2029, Gambar 71 Skenario perkembangan perairan

perikanan budidaya laut

8 9 10 10 11 12 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis Moderat Optimis

Gambar 72 Skenario perkembangan perairan perikanan budidaya laut dan tangkap

88 89 90 91 92 93 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis Moderat Optimis 39,7 40,0 40,4 40,7 41,1 41,4 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis Moderat Optimis

Gambar 73 Skenario perkembangan pemanfaatan

umum perairan non-perikanan Gambar 74 Skenario perkembangan total pemanfaatan umum perairan

128 129 130 132 133 134 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

sedangkan skenario sangat pesimis hanya mencapai 130,4 ribu ha. Perbedaan tersebut didominasi oleh perbedaan penggunaan ruang perikanan budidaya.

Peningkatan pemanfaatan umum perairan (terutama perikanan), menimbulkan dampak terhadap konversi perairan terumbu karang dan padang lamun yang seharusnya menjadi kawasan konservasi perairan, diubah menjadi perairan perikanan budidaya dan tangkap. Besarnya konversi tersebut akan meningkat sepanjang waktu simulasi. Pada skenario sangat pesimis dengan parameter peubah ”kebijakan” nol, yang berarti tidak ada upaya untuk melestarikan kawasan konservasi perairan, konversi terumbu karang dan padang lamun menjadi besar. Gambar 75 menunjukkan bahwa pada skenario sangat pesimis, konversi akan mencapai 1,3 ribu ha pada tahun 2029. Sedangan pada ekstrim yang lain, skenario optimis dengan upaya yang maksimal, dapat menekan konversi perairan terumbu karang menjadi 0,1 ribu ha. Perbedaan antar skenario tersebut selanjutnya berdampak terhadap penyediaan ruang perairan konservasi.

Gambar 76 menunjukkan bahwa upaya dalam skenario optimis dapat menyediakan ruang untuk kawasan konservasi perairan seluas 4,8 ribu ha, yang berupa tutupan terumbu karang dan padang lamun. Luas tersebut merupakan luas ideal untuk kawasan konservasi perairan, dan sesuai dengan luas terumbu karang dan padang lamun di Teluk Lampung (Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Lampung, 2007). Di sisi lain, dalam skenario sangat pesimis, sama sekali tidak ada upaya untuk menyediakan ruang perairan bagi kawasan konservasi. Pada skenario ini, konversi tutupan perairan terumbu karang dan padang lamun tidak dikendalikan dan akan terus berlangsung, sepanjang masih dianggap menguntungkan (dalam jangka pendek) oleh masyarakat. Sementara itu, skenario

Gambar 76 Skenario upaya penyediaan kawasan konservasi perairan 0 1 2 3 4 5 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 75 Skenario konversi perairan terumbu karang dan padang lamun

0,00 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis Moderat Optimis

pesimis dan moderat berada di antara kedua ekstrim, dengan penyediaan ruang perairan berturut-turut adalah 1,2 ribu ha dan 3,6 ribu ha.

Peubah “kebijakan” pada masing-masing skenario, memberikan inkonsistensi tata ruang yang berbeda-beda. Inkonsistensi tata ruang didefinisikan sebagai luas penggunaan ruang (daratan dan perairan) untuk kawasan budidaya dan/atau pemanfaatan umum perairan yang seharusnya berfungsi lindung, baik yang telah terjadi maupun yang dikonversi selama kurun waktu simulasi. Inkonsistensi tersebut telah terjadi sejak dimulainya simulasi (tahun 2003), sesuai dengan kondisi nyata (eksisting) yaitu seluas 39,0 ribu ha. Pada semua skenario, inkonsistensi tata ruang akan meningkat, sampai peubah “kebijakan” menunjukkan efektivitasnya dalam menyetir peubah “inkonsistensi tata ruang”.

Gambar 77 menunjukkan bahwa pencapaian skenario optimis dalam menurunkan inkonsistensi tata ruang hingga lebih rendah dari tahun 2003, baru dapat tercapai pada tahun 2018. Dalam skenario moderat dan pesimis, pencapaian tersebut berturut-turut baru akan terjadi pada tahun 2020 dan 2025. Sedangkan untuk skenario sangat pesimis, inkonsistensi tata ruang akan terus meningkat, hingga pada tahun 2029 akan mencapai luas 46,7 ribu ha. Adapun luas inkonsistensi tata ruang untuk skenario pesimis, moderat, dan optimis, pada tahun 2029, berturut-turut adalah 33,6; 10,9; dan 0,1 ribu ha. Luas inkonsistensi tata ruang akan mempengaruhi kendala ruang, dan terhubung pada sub-model populasi dan ekonomi. Dengan kendala ruang yang berbeda-beda antara skenario, akan menghasilkan jumlah penduduk, tingkat pengangguran, investasi, dan aktivitas ekonomi (PDRB) yang berbeda-beda, seperti telah disajikan sebelumnya.

Gambar 77 Skenario inkonsistensi tata ruang darat dan perairan 0 10 20 30 40 50 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R ibu hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

Moderat Optimis

Gambar 78 Skenario rente ruang kawasan budidaya darat dan perairan

10 24 38 52 66 80 2003 2008 2013 2018 2023 2028 R p j ut a per hek tar

Sangat Pesimis Pesimis

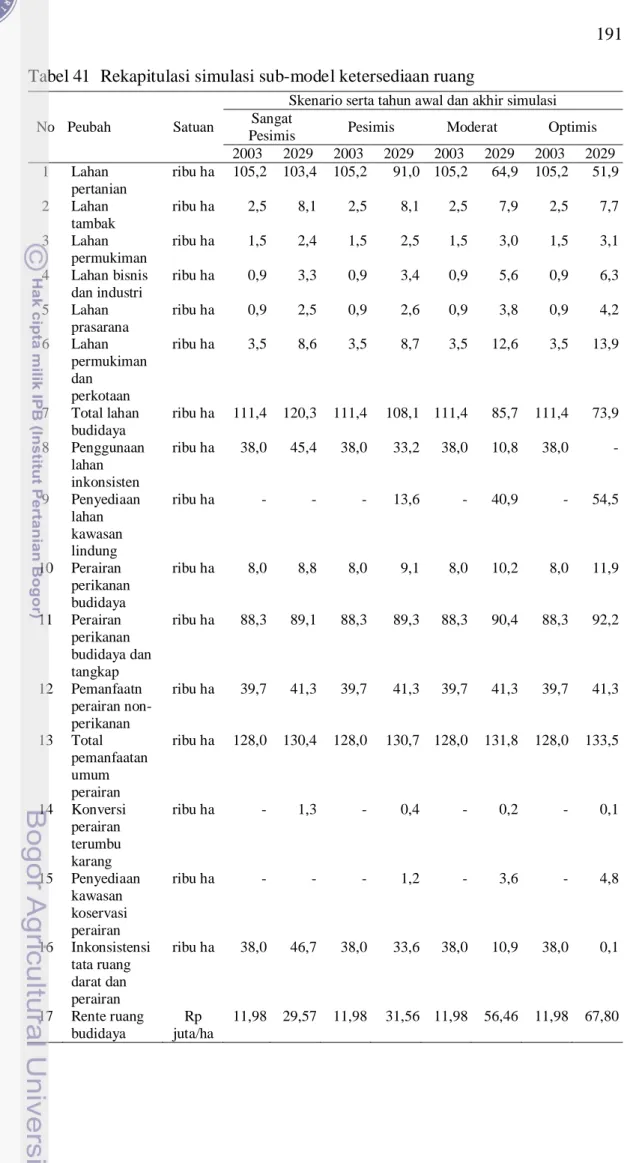

Tabel 41 Rekapitulasi simulasi sub-model ketersediaan ruang

No Peubah Satuan

Skenario serta tahun awal dan akhir simulasi Sangat

Pesimis Pesimis Moderat Optimis

2003 2029 2003 2029 2003 2029 2003 2029 1 Lahan pertanian ribu ha 105,2 103,4 105,2 91,0 105,2 64,9 105,2 51,9 2 Lahan tambak ribu ha 2,5 8,1 2,5 8,1 2,5 7,9 2,5 7,7 3 Lahan permukiman ribu ha 1,5 2,4 1,5 2,5 1,5 3,0 1,5 3,1 4 Lahan bisnis dan industri ribu ha 0,9 3,3 0,9 3,4 0,9 5,6 0,9 6,3 5 Lahan prasarana ribu ha 0,9 2,5 0,9 2,6 0,9 3,8 0,9 4,2 6 Lahan permukiman dan perkotaan ribu ha 3,5 8,6 3,5 8,7 3,5 12,6 3,5 13,9 7 Total lahan budidaya ribu ha 111,4 120,3 111,4 108,1 111,4 85,7 111,4 73,9 8 Penggunaan lahan inkonsisten ribu ha 38,0 45,4 38,0 33,2 38,0 10,8 38,0 - 9 Penyediaan lahan kawasan lindung ribu ha - - - 13,6 - 40,9 - 54,5 10 Perairan perikanan budidaya ribu ha 8,0 8,8 8,0 9,1 8,0 10,2 8,0 11,9 11 Perairan perikanan budidaya dan tangkap ribu ha 88,3 89,1 88,3 89,3 88,3 90,4 88,3 92,2 12 Pemanfaatn perairan non-perikanan ribu ha 39,7 41,3 39,7 41,3 39,7 41,3 39,7 41,3 13 Total pemanfaatan umum perairan ribu ha 128,0 130,4 128,0 130,7 128,0 131,8 128,0 133,5 14 Konversi perairan terumbu karang ribu ha - 1,3 - 0,4 - 0,2 - 0,1 15 Penyediaan kawasan koservasi perairan ribu ha - - - 1,2 - 3,6 - 4,8 16 Inkonsistensi tata ruang darat dan perairan ribu ha 38,0 46,7 38,0 33,6 38,0 10,9 38,0 0,1 17 Rente ruang budidaya Rp juta/ha 11,98 29,57 11,98 31,56 11,98 56,46 11,98 67,80

Pada akhirnya, sistem secara keseluruhan akan memberikan rente ruang (space rent) kawasan budidaya darat dan pemanfaatan umum perairan yang berbeda-beda pula. Rente ruang didefinisikan sebagai produk ruang per luas kawasan budidaya, yaitu PDRB harga konstan tahun 2000 dibagi dengan luas kawasan budidaya (ha) darat dan perairan. Gambar 78 menunjukkan bahwa penurunan inkonsistensi tata ruang akan memberikan peningkatan rente ruang. Skenario optimis akan memberikan rente ruang tertinggi, yaitu mencapai Rp 67,80 juta per ha pada tahun 2029. Pada tahun yang sama, skenario moderat, pesimis, dan sangat pesimis, hanya dapat memberikan rente ruang berturut-turut sebesar Rp 56,46 juta per ha, Rp31,56 juta per ha, dan Rp 29,57 juta per ha.

7.1.6 Pemilihan skenario

Simulasi model dalam skenario sangat pesimis, pesimis, moderat, dan optimis, memberikan hasil yang berbeda. Salah satu skenario harus dipilih untuk digunakan dalam perumusan kebijakan (Durance dan Godet 2010). Untuk menetapkan skenario yang digunakan bagi perumusan kebijakan rencana pola dan struktur ruang, dipilih salah satu dari keempat skenario dengan mengacu pada kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan ditunjukkan oleh faktor-faktor penentu penataan ruang wilayah pesisir, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab 7.1.1, adalah meliputi: (1) kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir, (2) penegakan hukum, (3) pertumbuhan penduduk, (4) infrastruktur wilayah, (5) aktivitas ekonomi kerakyatan, dan (6) zonasi wilayah.

Kebutuhan pemangku kepentingan diwakili oleh beberapa peubah dalam model, sebagai kriteria untuk memilih skenario yang paling akomodatif terhadap kebutuhan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat pesisir, diwakili oleh peubah: (1) PDRB per kapita, dan (2) tingkat pengangguran;

2) Penegakan hukum, diwakili oleh peubah: (3) inkonsistensi tata ruang; 3) Pertumbuhan penduduk, diwakili oleh peubah: (4) jumlah penduduk, dan

(5) tingkat pertumbuhan penduduk;

5) Aktivitas ekonomi kerakyatan, diwakili oleh peubah: (7) perikanan, (8) pertanian, dan (9) industri (termasuk industri skala mikro, kecil, dan menengah);

6) Zonasi wilayah, diwakili oleh peubah: (10) luas kawasan lindung, dan (11) rente ruang

Dengan demikian, terdapat 11 kriteria yang berbeda dalam pemilihan skenario kebijakan. Alat yang digunakan dalam memilih skenario adalah analisis pembuatan keputusan multikriteria berupa pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja. Karena kriteria yang digunakan memiliki nilai dan satuan yang beragam, digunakan analisis yang sesuai yaitu CPI (Marimin 2004).

Dari sebelas peubah di atas, diambil nilai rata-rata dari hasil simulasi masing-masing peubah, dan dijadikan sebagai nilai kriteria. Masing-masing nilai kriteria selanjutnya diubah menjadi nilai indeks (CPI). Melalui jumlah perkalian (sumproduct) nilai indeks dengan bobot kinerja, dihasilkan nilai alternatif untuk menentukan skenario yang paling akomodatif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Penentuan bobot kinerja dilakukan dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing masing-masing kebutuhan pemangku kepentingan menggunakan bilangan rasional, sehingga jumlahnya satu. Masing-masing bobot kebutuhan pemangku kepentingan dapat dipecah lagi, sesuai dengan jumlah peubah model yang mewakili kebutuhan yang bersangkutan, seperti terdaftar pada Tabel 42.

Analisis dilakukan untuk empat titik tahun yang dianggap dapat mewakili hasil simulasi skenario, yaitu 2014, 2019, 2024, dan 2029. Untuk pengambilan keputusan peringkat nilai alternatif, dilakukan dengan menggunakan rata-rata nilai alternatif dan simpangan bakunya. Skenario dengan peringkat nilai alternatif tertinggi (I) merupakan skenario yang akan dipilih. Penentuan peringkat nilai alternatif adalah sebagai berikut:

1) Peringkat I adalah: Jika nilai alternatif > dari rata-rata nilai alternatif + simpangan baku;

2) Peringkat II adalah: Jika rata-rata nilai alternatif < nilai alternatif < dari rata-rata nilai alternatif + simpangan baku;

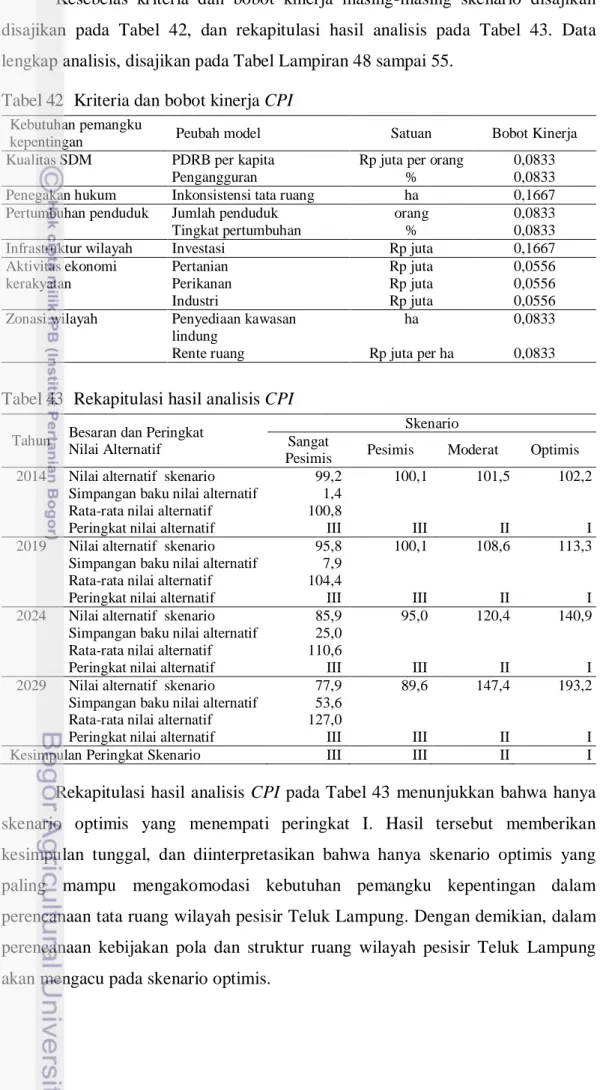

Kesebelas kriteria dan bobot kinerja masing-masing skenario disajikan disajikan pada Tabel 42, dan rekapitulasi hasil analisis pada Tabel 43. Data lengkap analisis, disajikan pada Tabel Lampiran 48 sampai 55.

Tabel 42 Kriteria dan bobot kinerja CPI Kebutuhan pemangku

kepentingan Peubah model Satuan Bobot Kinerja

Kualitas SDM PDRB per kapita Rp juta per orang 0,0833

Pengangguran % 0,0833

Penegakan hukum Inkonsistensi tata ruang ha 0,1667

Pertumbuhan penduduk Jumlah penduduk orang 0,0833

Tingkat pertumbuhan % 0,0833

Infrastruktur wilayah Investasi Rp juta 0,1667

Aktivitas ekonomi kerakyatan

Pertanian Rp juta 0,0556

Perikanan Rp juta 0,0556

Industri Rp juta 0,0556

Zonasi wilayah Penyediaan kawasan

lindung

ha 0,0833

Rente ruang Rp juta per ha 0,0833

Tabel 43 Rekapitulasi hasil analisis CPI

Tahun Besaran dan Peringkat

Nilai Alternatif

Skenario Sangat

Pesimis Pesimis Moderat Optimis

2014 Nilai alternatif skenario 99,2 100,1 101,5 102,2

Simpangan baku nilai alternatif 1,4

Rata-rata nilai alternatif 100,8

Peringkat nilai alternatif III III II I

2019 Nilai alternatif skenario 95,8 100,1 108,6 113,3

Simpangan baku nilai alternatif 7,9

Rata-rata nilai alternatif 104,4

Peringkat nilai alternatif III III II I

2024 Nilai alternatif skenario 85,9 95,0 120,4 140,9

Simpangan baku nilai alternatif 25,0

Rata-rata nilai alternatif 110,6

Peringkat nilai alternatif III III II I

2029 Nilai alternatif skenario 77,9 89,6 147,4 193,2

Simpangan baku nilai alternatif 53,6

Rata-rata nilai alternatif 127,0

Peringkat nilai alternatif III III II I

Kesimpulan Peringkat Skenario III III II I

Rekapitulasi hasil analisis CPI pada Tabel 43 menunjukkan bahwa hanya skenario optimis yang menempati peringkat I. Hasil tersebut memberikan kesimpulan tunggal, dan diinterpretasikan bahwa hanya skenario optimis yang paling mampu mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir Teluk Lampung. Dengan demikian, dalam perencanaan kebijakan pola dan struktur ruang wilayah pesisir Teluk Lampung akan mengacu pada skenario optimis.

7.2 Kebijakan Pola dan Struktur Ruang 7.2.1 Kebutuhan dan kesesuaian ruang

Kebutuhan ruang diperhitungkan dari simulasi skenario optimis yang telah dipilih sebagai skenario yang paling mampu untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Berdasarkan simulasi skenario, diketahui bahwa sampai akhir tahun simulasi akan dibutuhkan penambahan ruang bagi berbagai penggunaan. Kebutuhan ruang daratan dan perairan untuk masing-masing penggunaan, dihitung sampai dengan akhir simulasi (tahun 2029). Hasil perhitungan kebutuhan ruang sesuai dengan simulasi skenario optimis, secara ringkas disajikan pada Tabel 44.

Tabel 44 Kebutuhan ruang wilayah pesisir Teluk Lampung

No. Penggunaan Ruang Luas (ha)

1 Permukiman 3.155

2 Prasarana wilayah (jalan, terminal, perkantoran, prasarana kesehatan, pasar, sekolah, dan lain-lain)

4.209 3 Bisnis dan industri (pabrik, pergudangan, hotel,

restoran, dan penunjang lainnya)

6.276

4 Pertanian 51.911

5 Budidaya pesisir (tambak) 7.750

6 Lahan pelabuhan 253

7 Lahan militer 180

8 Lahan wisata pantai 112

Jumlah kawasan budidaya darat 73.845

9 Lindung lahan atas 45.326

10 Sempadan sungai 4.389

11 Sempadan pantai dan mangrove 4.767

Jumlah kawasan lindung darat 54.482

Jumlah penggunaan lahan 128.327

Luas lahan total *) 129.428

Lahan yang masih dapat dialokasikan 1.101

12 Perairan perikanan budidaya 11.940

13 Perairan perikanan tangkap 80.262

14 Perairan militer (TNI-AL) 35.417

15 Perairan pelabuhan/pelayaran 5.913

16 Perairan direklamasi 1.526

Jumlah kawasan pemanfaatan umum perairan 133.532

17 Kawasan konservasi perairan 4.822

Jumlah penggunaan perairan 138.354

Luas perairan total *) 159.652

Perairan yang masih dapat dialokasikan 21.298 Keterangan: *) Luas total lahan bertambah dan perairan berkurang dari tahun 2003 karena

Kebutuhan ruang di wilayah pesisir Teluk Lampung sampai tahun 2029 dapat dipenuhi, dan masih terdapat lahan dan perairan yang dapat dialokasikan untuk penggunaan lain, masing-masing seluas 1.101 ha dan 21.298 ha. Pada ruang daratan, terdapat prasyarat agar kebutuhan ruang dapat dipenuhi, yaitu harus dilakukan konversi lahan pertanian menjadi penggunaan budidaya lainnya dan menjadi kawasan lindung. Di sisi lain secara kuantitas pemenuhan kebutuhan ruang perairan dapat dicapai, namun secara umum kawasan konservasi perairan (tutupan terumbu karang dan padang lamun) berada pada perairan tepi yang juga sesuai untuk penggunaan perairan perikanan budidaya dan tangkap. Dengan demikian, dapat terjadi tumpang tindih antara kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum perairan. Oleh karena itu, analisis kesesuaian ruang daratan dan perairan diperlukan untuk mengalokasikan ruang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunaan.

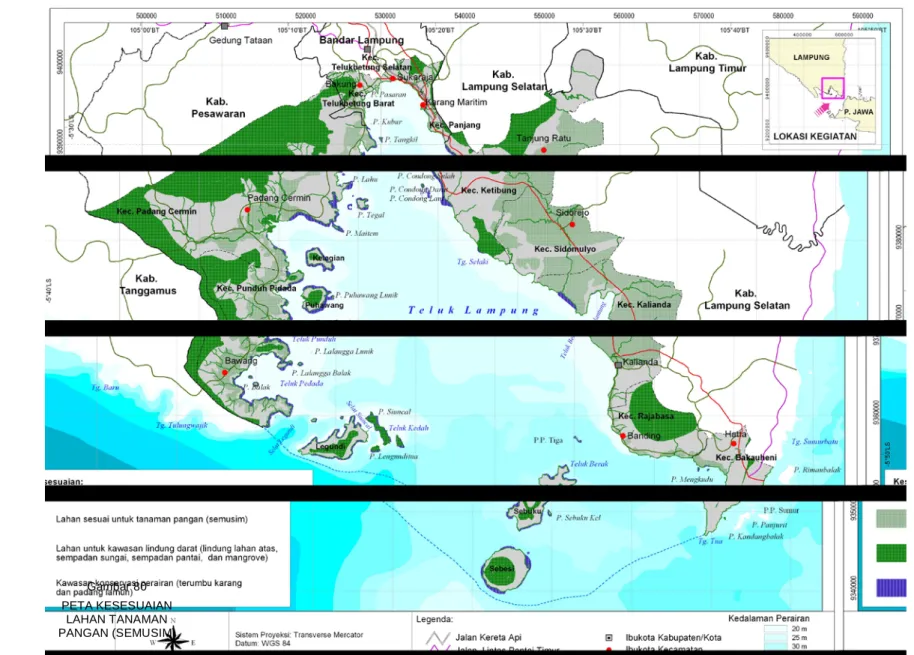

Evaluasi yang dilakukan melalui analisis SIG menghasilkan kesesuaian ruang untuk penggunaan pertanian, tambak, permukiman, bisnis dan industri, kawasan lindung daratan dan konservasi perairan, serta pemanfaatan umum perairan (perairan perikanan budidaya dan pariwisata, serta perikanan tangkap). Secara ringkas hasil analisis SIG disajikan pada Tabel 45 serta Gambar 79 sampai dengan Gambar 84.

Tabel 45 Kesesuaian ruang wilayah pesisir Teluk Lampung

No. Kesesuaian Ruang Luas (ha)

1 Lahan permukiman 1) 19.991

2 Lahan bisnis dan industri 1) 6.428

3 Lahan pertanian: 2)

- Tanaman perkebunan (tahunan) 61.508

- Tanaman pangan (semusim) 23.820

4 Lahan budidaya pesisir (tambak) 8.200

5 Lahan tidak sesuai untuk budidaya (kawasan lindung daratan)

54.482 6 Perairan perikanan budidaya dan pariwisata 31.097

7 Perairan perikanan tangkap 3) 125.253

8 Perairan tidak sesuai untuk kawasan pemanfaatan umum (kawasan konservasi perairan)

4.822 Keterangan: 1) Kesesuaian lahan permukiman serta bisnis dan industri sudah meliputi kesesuaian

lahan untuk prasarana wilayah, pelabuhan, militer, dan wisata pantai.

2) Kesesuaian lahan pertanian dibedakan untuk tanaman perkebunan (tahunan) dan tanaman pangan (semusim)

3) Perairan perikanan tangkap sudah meliputi perairan untuk kepentingan militer (TNI-AL) dan pelabuhan/pelayaran

97 Gambar 79 PETA KESESUAIAN LAHAN TANAMAN PERKEBUNAN (TAHUNAN) 197

98

Gambar 80 PETA KESESUAIAN

LAHAN TANAMAN PANGAN (SEMUSIM)

99 Gambar 81

PETA KESESUAIAN LAHAN TAMBAK

00

Gambar 82 PETA KESESUAIAN

LAHAN PERMUKIMAN

01 Gambar 83

PETA KESESUAIAN LAHAN BISNIS DAN

02

Gambar 84 PETA KESESUAIAN

PEMANFAATAN UMUM PERAIRAN

7.2.2 Karakteristik wilayah dan pusat pelayanan

Penyajian karakteristik wilayah dan pusat pelayanan ditujukan untuk memberikan dasar kebijakan struktur ruang wilayah pesisir Teluk Lampung. Analisis dilakukan dalam lingkup sub-wilayah (kecamatan), yang meliputi

location quotient (LQ), localization index (LI), specialization index (SI), dan

skalogram. Alat analisis tersebut dapat menunjukkan sektor basis, distribusi suatu aktivitas tertentu, spesialisasi, dan hierarki pelayanan, masing-masing sub-wilayah (Hoover dan Giarratani 1999; Rustiadi et al. 2009). Hasil analisis disajikan pada Tabel 46 sampai dengan Tabel 49, data lengkap PDRB untuk analisis LQ, LI, dan

SI telah disajikan pada Bab 4 (Tabel 18 dan Tabel 19), sedangkan data lengkap

analisis skalogram disajikan pada Lampiran 7. Tabel 46 Nilai LQ sektor ekonomi per kecamatan

No Kecamatan Sektor Ekonomi

A B C D E F G H I J K L 1 Katibung 1,23 - 0,53 2,21 1,21 0,74 0,74 0,96 1,11 0,33 0,52 0,77 2 Sidomulyo 0,12 - 0,56 3,36 1,05 0,78 0,77 1,00 1,17 0,32 0,54 0,80 3 Kalianda 1,02 - 0,69 1,73 0,73 0,96 0,63 0,82 1,44 0,64 0,67 0,74 4 Rajabasa 2,62 - 0,30 1,94 1,05 0,41 0,49 0,63 0,61 0,25 0,29 0,49 5 Bakauheni 1,40 9,17 0,23 1,05 0,34 0,31 0,23 0,30 0,47 0,10 0,22 0,26 6 Padang Cermin 1,90 - 0,48 1,71 1,32 0,66 0,68 0,88 1,00 0,33 0,46 0,70 7 Punduh Pidada 2,38 - 0,36 1,95 1,69 0,50 0,40 0,52 0,74 0,30 0,35 0,44 8 Teluk Betung Barat 1,23 0,26 0,88 0,15 2,57 1,05 0,90 0,79 0,56 1,83 0,85 2,11 9 Teluk Betung Selatan 0,55 0,11 2,07 0,01 - 1,06 1,93 1,70 1,39 1,19 2,11 1,20 10 Panjang 0,20 1,69 1,15 0,08 1,38 1,85 1,03 0,91 0,76 2,15 1,16 1,22

Keterangan: A = Perikanan; B = Angkutan laut dan penyeberangan; C = Pariwisata; D = Pertanian; E = Pertambangan dan penggalian; F = Industri

pengolahan; G = Listrik dan air bersih; H = Bangunan; I = Perdagangan; J = Pengangkutan dan komunikasi; K = Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan L = Jasa-jasa.

Secara umum nilai LQ menunjukkan bahwa sektor-sektor basis relatif agak berbeda antar kecamatan. Sektor yang menjadi ekonomi basis terbanyak di wilayah kecamatan adalah perikanan dan pertanian (masing-masing menjadi basis di tujuh kecamatan). Sebaliknya sektor yang paling sedikit menjadi basis adalah bangunan, yaitu hanya di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Di sisi lain, kecamatan yang paling banyak memiliki sektor basis adalah Teluk Betung Selatan dan Panjang (masing-masing memiliki delapan sektor basis). Sektor pertanian,

secara umum menjadi basis di kebanyakan wilayah kecamatan, kecuali pada kecamatan yang banyak memiliki kawasan perkotaan yaitu di Kota Bandar Lampung (Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, dan Panjang). Sektor pertanian hanya berkembang pada kecamatan yang memiliki wilayah luas dan hanya sedikit memiliki kawasan perkotaan.

Tabel 47 Nilai LI sektor ekonomi wilayah pesisir Teluk Lampung

No. Sektor Ekonomi Nilai LI

1 Perikanan 0,30

2 Angkutan laut dan penyeberangan 0,70

3 Pariwisata 0,27

4 Pertanian 0,47

5 Pertambangan dan penggalian 0,30

6 Industri pengolahan 0,17

7 Listrik dan air bersih 0,22

8 Bangunan 0,16

9 Perdagangan 0,15

10 Pengangkutan dan komunikasi 0,33

11 Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 0,28

12 Jasa-jasa 0,19

Hasil analisis LI menunjukkan bahwa hanya sektor angkutan laut dan penyeberangan yang memiliki nilai relatif besar, tetapi masih belum mendekati 1 (yaitu hanya 0,70). Nilai LI tersebut diinterpretasikan bahwa sektor angkutan laut dan penyeberangan tidak hanya terpusat di satu lokasi, namun juga secara relatif tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Hal ini merupakan indikasi bahwa sebagian besar sektor ekonomi relatif tersebar merata di sebagian besar wilayah kecamatan pesisir Teluk Lampung. Nilai LI tersebut konsisten dengan analisis LQ, dimana sektor yang memiliki nilai LQ yang mencolok adalah angkutan laut dan penyeberangan (untuk Kecamatan Bakauheni 9,17), dan hanya menjadi basis di Kecamatan Bakauheni dan Panjang. Secara umum dari analisis LI dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat sektor ekonomi yang terpusat pada wilayah kecamatan tertentu, dan sektor angkutan laut dan penyeberangan hanya relatif terpusat pada sedikit kecamatan.

Secara konsisten, analisis SI menunjukkan bahwa tidak terdapat wilayah kecamatan tertentu yang terspesialisasi pada satu sektor tertentu. Nilai SI terbesar terdapat pada Kecamatan Bakauheni, tetapi masih jauh dari nilai 1 (yaitu hanya 0,46). Dari analisis LQ diketahui bahwa salah satu sektor basis di Kecamatan

Bakauheni adalah angkutan laut dan penyeberangan, dan nilai LI menunjukkan bahwa sektor angkutan laut dan penyeberangan merupakan sektor yang relatif terpusat di Kecamatan Bakauheni. Dengan demikian, Kecamatan Bakauheni secara relatif terspesialisasi pada sektor angkutan laut dan penyeberangan, tetapi juga tergantung dengan sektor ekonomi basis lainnya (perikanan dan pertanian). Tabel 48 Nilai SI per kecamatan di wilayah pesisir Teluk Lampung

No Kecamatan Nilai SI 1 Katibung 0,23 2 Sidomulyo 0,36 3 Kalianda 0,16 4 Rajabasa 0,40 5 Bakauheni 0,46 6 Padang Cermin 0,26 7 Punduh Pidada 0,37

8 Teluk Betung Barat 0,24

9 Teluk Betung Selatan 0,27

10 Panjang 0,30

Dari analisis LQ, LI, dan SI dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor-sektor ekonomi di wilayah pesisir Teluk Lampung, dapat dilakukan secara relatif sama di semua wilayah kecamatan, dengan memperhatikan potensi dan kondisi yang telah berkembang. Pada wilayah kecamatan dengan kondisi yang telah didominasi oleh aktivitas perkotaan, tidak mungkin dikembangkan sektor pertanian yang butuh lahan luas, seperti di Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, dan Panjang. Demikian juga sektor yang secara relatif telah mengarah pada spesialisasi pada wilayah tertentu seperti angkutan laut dan penyeberangan di Kecamatan Bakauheni dan Panjang, sektor tersebut tidak perlu diprioritaskan pengembangannya pada kecamatan yang lain.

Prosedur analisis skalogram disajikan pada Bab 3, dengan menggunakan 67 jenis fasilitas pelayanan (secara lengkap disajikan pada Lampiran 7). Hasil analisis skalogram (Tabel 49) menunjukkan bahwa Kecamatan Teluk Betung Selatan memiliki nilai indeks pelayanan (IP) yang terbesar dan menempati peringkat I, kemudian disusul oleh Kecamatan Panjang, Kalianda, dan Bakauheni yang menempati peringkat II. Nilai IP menunjukkan bahwa berbagai fasilitas pelayanan di wilayah pesisir Teluk Lampung, terpusat pada keempat kecamatan

tersebut. Berdasarkan nilai IP, dapat ditentukan ordo pusat pelayanan di wilayah pesisir Teluk Lampung, yaitu sesuai dengan peringkat nilai IP.

Tabel 49 Nilai IP skalogram per kecamatan di wilayah pesisir Teluk Lampung

No Kecamatan Nilai IP Peringkat

1 Katibung 30,01 III

2 Sidomulyo 41,72 III

3 Kalianda 55,97 II

4 Rajabasa 34,96 III

5 Bakauheni 55,37 II

6 Padang Cermin 30,77 III

7 Punduh Pidada 25,44 III

8 Teluk Betung Barat 39,35 III

9 Teluk Betung Selatan 90,41 I

10 Panjang 63,25 II

Nilai IP pada analisis skalogram juga menunjukkan bahwa secara aktual terdapat ketimpangan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan antar kecamatan di wilayah peisisr Teluk Lampung. Tampak bahwa wilayah kecamatan pesisir di Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada), memiliki nilai IP yang lebih kecil daripada kecamatan lainnya. Oleh karena itu kedua kecamatan pesisir Kabupaten Pesawaran ini hanya menempati peringkat III. Untuk menetapkan struktur hierarki yang mewakili wilayah pesisir di Kabupaten Pesawaran, diperlukan percepatan pengadaan failitas pelayanan agar ordo pusat pelayanan dapat memiliki tingkatan yang sama dengan wilayah pesisir di Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung.

7.2.3 Arahan pola ruang

Dari analisis sistem dinamik dan analisis sistem informasi geografis (SIG), dapat ditentukan arahan pola ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan di wilayah pesisir Teluk Lampung. Berdasarkan analisis

CPI diketahui bahwa hanya skenario optimis dari analisis sistem dinamik yang

paling mampu mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir Teluk Lampung. Sementara itu, dari analisis SIG diketahui bahwa kebutuhan ruang yang seseuai dengan skenario optimis (seperti disajikan pada Tabel 44), dapat dipenuhi di wilayah pesisir Teluk Lampung.

Arahan pola ruang meliputi kawasan lindung darat dan koservasi perairan, serta kawasan budidaya daratan dan pemanfaatan umum perairan. Penentuan alokasi peruntukan pola ruang dilakukan terutama berbasiskan prinsip kontinum pada pola ruang eksisting yang telah memenuhi kaidah kesesuaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi pola ruang untuk beberapa peruntukan, dapat melebihi kebutuhan yang diperlukan pada skenario optimis. Arahan alokasi pola ruang wilayah pesisir Teluk Lampung, secara ringkas disajikan pada Tabel 50 serta Gambar 85 dan Gambar 86.

Tabel 50 Arahan alokasi pola ruang wilayah pesisir Teluk Lampung yang memenuhi skenario optimis

No. Peruntukan ruang Rencana alokasi

(ha)

1 Permukiman 3.689

2 Prasarana wilayah (jalan, terminal, perkantoran, prasarana kesehatan, pasar, sekolah, dan lain-lain)

4.446 3 Bisnis dan industri (pabrik, pergudangan, hotel,

restoran, dan penunjang lainnya)

6.400

4 Pertanian 51.911

- Tanaman pangan (semusim) 20.005

- Tanaman perkebunan (tahunan) 31.906

5 Budidaya pesisir (tambak) 7.750

6 Lahan pelabuhan 300

7 Lahan militer 250

8 Lahan wisata pantai 200

Jumlah kawasan budidaya darat 74.946

9 Lindung lahan atas 45.326

10 Sempadan sungai 4.541

11 Sempadan pantai dan mangrove 4.615

Jumlah kawasan lindung darat 54.482

Jumlah luas alokasi lahan 129.428

Luas lahan total *) 129.428

12 Perairan perikanan budidaya dan pariwisata 18.880

13 Perairan perikanan tangkap 81.734

14 Perairan militer (TNI-AL) 35.417

15 Perairan pelabuhan/pelayaran 5.913

16 Alur pelayaran 11.360

17 Perairan direklamasi 1.526

Jumlah kawasan pemanfaatan umum perairan 153.304

18 Kawasan konservasi perairan 4.822

Jumlah penggunaan perairan 158.126

Luas perairan total *) 159.652

Keterangan: *) Luas total lahan bertambah dan perairan berkurang dari tahun 2003 karena adanya reklamasi pantai

08 Gambar 85 PETA ALOKASI RUANG KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI

Kawasan lindung daratan meliputi luas lahan 54.482 ha, yang terdiri dari kawasan lindung lahan atas, sempadan sungai, sempadan pantai, dan mangrove. Terdapat sedikit perbedaan antara kebutuhan dari sistem dinamik dengan arahan alokasi lahan, yaitu untuk porsi luas sempadan sungai serta sempadan pantai dan mangrove. Perbedaan tersebut bersumber dari adanya lahan bentukan reklamasi akan memperpanjang sungai sehingga sempadan sungai menjadi lebih luas, namun secara bersamaan garis pantai menjadi lebih lurus dan pendek sehingga sempadan pantai menjadi lebih sempit. Secara keseluruhan, jumlah luas alokasi lahan untuk sempadan sungai serta sempadan pantai dan mangrove, menjadi tetap sama dengan kebutuhan dari analisis sistem dinamik sampai tahun 2029.

Kawasan konservasi perairan meliputi luas perairan 4.822 ha, yang merupakan perairan terumbu karang dan padang lamun, yang umumnya berada di tepi pantai atau pulau-pulau kecil.

Rencana alokasi kawasan budidaya daratan meliputi luas lahan 74.946 ha, yang secara keseluruhan dapat melebihi kebutuhan ruang budidaya daratan dari analisis sistem dinamik sampai tahun 2029, yaitu seluas 73.845 ha (seperti telah disajikan pada Tabel 44). Alokasi kawasan budidaya daratan meliputi peruntukan permukiman, prasarana wilayah (jalan, terminal, perkantoran, prasarana kesehatan, pasar, sekolah, dan lain-lain), bisnis dan industri (pabrik, pergudangan, hotel, restoran, dan penunjang lainnya), pertanian (tanaman perkebunan dan tanaman pangan), budidaya tambak, lahan pelabuhan, lahan militer (pangkalan TNI-AL), dan lahan wisata pantai. Terdapat penambahan luas lahan yang berasal dari reklamasi perairan pantai, dan diperuntukkan bagi penggunaan permukiman, prasarana wilayah, bisnis dan industri, dan kawasan lindung setempat.

Alokasi ruang daratan dirancang untuk dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan, terutama melalui penyediaan ruang bagi sektor-sektor yang terkait langsung dengan masyarakat. Walaupun sektor pertanian bukan merupakan sektor yang berdaya saing tinggi untuk wilayah pesisir Teluk Lampung (seperti telah dibahas dalam sub-bab 4.3.4, pada Tabel 21), namun alokasi lahan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) tetap diutamakan dengan luas terbesar yaitu 51.911 ha, karena sektor ini merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat (Tabel 15). Berdasarkan pertimbangan kemampuan dan luas lahan,

pengembangan sektor pertanian dibatasi hanya pada lahan yang sesuai dan mampu mendukung produktivitas tinggi. Dengan demikian, walaupun terjadi penurunan luas lahan dari kondisi saat ini, produksi sektor ini akan tetap meningkat dan mampu menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian di wilayah pesisir Teluk Lampung. Lahan pertanian dialokasikan tersebar di wilayah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan yang masih didominasi oleh kawasan perdesaan. Untuk wilayah Kota Bandar Lampung, alokasi lahan pertanian hanya terbatas pada sebagian Kecamatan Teluk Betung Barat dan Panjang.

Sebagai penunjang utama sektor perikanan, alokasi lahan untuk tambak mendapatkan porsi optimal sesuai dengan kemampuan lahan, yaitu mencapai 7.750 ha. Pada perkembangan sektor perikanan di masa depan, diharapkan perikanan budidaya (tambak dan budidaya laut) menjadi penunjang utama. Dengan demikian, alokasi lahan tambak harus mendapatkan porsi yang seoptimal mungkin. Sebaran alokasi lahan tambak hanya berada pada Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan yang masih didominasi oleh kawasan perdesaan, dan masih mungkin dilakukan.

Sebagai sektor yang diharapkan menjadi penyumbang utama perekonomian, alokasi lahan untuk sektor industri pengolahan adalah tersebar di wilayah pesisir Teluk Lampung. Pada wilayah Kota Bandar Lampung, sektor industri pengolahan akan diutamakan sebagai pengembangan industri saat ini, yang berbasis pada berbagai produk wilayah Provinsi Lampung (seperti pengolahan kopi, pakan ternak, dan pengolahan produk tapioka). Pada wilayah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan, pengembangan industri pengolahan lebih diutamakan pada industri yang berbasis pada produk wilayah pesisir Teluk Lampung yaitu perikanan dan pertanian. Selain itu, untuk menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan, skala industri pengolahan juga harus beragam mulai dari mikro, kecil, sedang, dan besar, dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pengembangan industri pengolahan, juga akan berdampingan dengan bisnis lainnya, seperti pergudangan dan penunjang lainnya, oleh karena itu alokasi lahan untuk sektor industri dirangkum menjadi bisnis dan industri.

211

Gambar 86 PETA ARAHAN ALOKASI RUANG

Alokasi lahan untuk permukiman adalah meliputi permukiman kawasan perdesaan dan perkotaan. Alokasi ini dilakukan tersebar di seluruh wilayah, namun tetap dengan porsi terbesar di wilayah Kota Bandar Lampung, karena jumlah dan kepadatan penduduknya yang lebih tinggi. Luas lahan untuk permukiman dialokasikan sebesar 3.689 ha, yaitu lebih tinggi daripada kebutuhan yang disimulasi dari analisis sistem dinamik (sebesar 3.155 ha). Penyebaran aloaksi lahan permukiman, juga ditujukan untuk lebih meratakan distribusi penduduk di seluruh wilayah pesisir Teluk Lampung.

Lahan prasarana merupakan alokasi lahan yang selalu berdampingan dengan permukiman serta bisnis dan industri. Luas alokasi lahan untuk prasarana wilayah (jalan, jalur transmisi energi listrik, terminal, perkantoran, prasarana kesehatan, pasar, sekolah, dan lain-lain), adalah sebesar 4.446 ha. Alokasi lahan prasarana wilayah juga memiliki fungsi insentif dan disinsentif bagi pencapaian pola ruang, dengan demikian di sekitar kawasan lindung tidak dialokasikan lahan prasarana, kecuali hanya untuk trase jalan yang harus memotong sebagian kawasan lindung. Sebaliknya, bersamaan dengan lahan yang dialokasikan untuk permukiman serta bisnis dan industri, akan didampingi oleh alokasi lahan untuk prasarana wilayah.

Seperti halnya ruang daratan, rencana alokasi kawasan pemanfaatan umum perairan dapat melebihi kebutuhan ruang yang didapat dari analisis sistem dinamik sampai tahun 2029. Rencana alokasi ruang kawasan pemanfaatan umum perairan meliputi luas 153.304 ha, yang terdiri dari peruntukan perairan perikanan budidaya dan pariwisata, perairan perikanan tangkap, perairan militer (TNI-AL), perairan pelabuhan/pelayaran, dan alur pelayaran. Secara total luas perairan menjadi sedikit berkurang, akibat adanya aktivitas reklamasi perairan pantai menjadi daratan.

Alokasi perikanan tangkap dapat digunakan sebagai wilayah tangkap (fishing ground), baik menggunakan alat tangkap statis maupun bukan, serta penempatan alat pengumpul ikan (fish gathering device, FGD) seperti rumpon. Luas alokasi kawasan perikanan tangkap adalah sebesar 81.734 ha. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pola ruang perairan akan berbeda dengan daratan, karena tidak dapat dibatasi secara kaku, dan beberapa aktivitas sangat