BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapal merupakan alat transportasi laut. Kapal merupakan kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampan, atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya, manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papyrus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno, kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi/baja karena kebutuhan manusia akan kapal sangat kuat.

Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap, setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir. Beberapa peneliti memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang diatas air seperti Hovercraft dan Eakroplane. Serta kapal yang digunakan didasar lautan yakni kapal selam. Berabad-abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang sampai akhirnya pada awal abad ke-20

ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat maka kapal mendapat saingan berat.

Namun untuk kapal masih memiliki keunggulan, yakni mampu mengangkut barang lebih dengan tonase yang lebih besar sehingga lebih banyak didominasi oleh kapal niaga dan tanker sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar, seperti Queen Elizabeth dan Awani Dream.

Kapal perikanan merupakan kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian /eksplorasi perikanan.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun percobaan ini bertujuan:

1. Agar mahasiswa mampu memahami pengertian dari kapal maupun kapal perikanan.

2. Agar mahasiswa dapat memahami bangunan sebuah kapal, serta apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kapal.

3. Agar mahasiswa bisa membedakan jenis-jenis kapal serta aplikasinya dalam usaha perikanan.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari praktikum ini adalah: 1. Mengetahui cara pengukuran dan konstruksi kapal 2. Memahami kegunaan setiap jenis kapal perikanan.

3. Memahami seluruh kontruksi kapal serta apa yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kapal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Produktivitas kapal penangkap ikan menurut kepurusan menteri kelautan dan perikanan nomor 38 tahun 20003 merupakan tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan per tahun. Produktivitas kapal ikan

ditetapkan dengan mempertimbangkan: Ukuran tonase kapal, jenis bahan kapal, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, jumlah trip operasi penangkapan per tahun, kemampuan tangkap rata-rata per trip, wilayah penangkapan ikan. Produksi kapal penangkap ikan per gross tonnage (GT) per tahun ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan ikan per kapal dalam satu tahun dibagi besarnya GT kapal yang bersangkutan (ridzal, 2008).

Pemerintahan pada decade tahun 70-an membuat program tentang peningkatan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya adalah nelayan tradisional. Program ini diwujudkan dengan nama program motorisasi perahu nelayan tradisional yang menggunakan sistem top down, dimana program tersebut langsung turun dari pemerintahan sedangkan para nelayan tradisioanl hanya menjadi objek. Dengan tidak adanya tindak lanjut tentang motorisasi itu sendiri mengakibatkan tidak adanya pemahaman dikalangan masyarakat nelayan tradisional terhadap operasional motor yang benar. Pada akhirnya hal ini menyebabkan tidak efisiennya sistem propulsi perahu yang mereka miliki (laksono dan aries, 2009).

Sistem pemantauan kapalm perikanan/Vessel Monitoring System (VMS) merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan dibidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dengan satelit dan peralatan transmitter yang ditempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/aktivitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitoring Vessel Monitoring System di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (Fisheries Monitoring Center) di Jakarta atau daerah di unit Pelaksana teknis (UPT) pengawasan (DKP, 2008).

Kapal perikanan merupakan bagian dari armada penangkapan yang terdiri dari nelayan, alat tangkap dan kapal itu sendiri. Pengertian kapal perikanan sendiri

menurut UU NO. 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, penelitian/eksploitasi perikanan. Kapal perikanan secara garis besar terdiri dari 3 kategori yakni perahu tanpa motor, perahu motor temple, dan kapal motor (Nugraha, 2009).

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Pengamatan kapal dilakukan pada kapal perikanan SUPM Ladong yaitu: KM 2 Ladong yang berada di Lampulo serta pengamatan terhadap kapal lain pada lokasi yang sama. Waktu praktikum yaitu: tanggal 19 Desember 2009.

Dalam melakukan praktikum, informasi dan data diperoleh dari pengamatan kapal KM 2 Ladong dan kapal nelayan sekitar dengan mendengarkan penjelasan dari para asisten.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Kapal Perikanan

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang di laut, pada semua daerah yang mempunyai perairan tertentu. Kapal perikanan yaitu kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan dan pengolahan ikan.

Kapal perikanan adalah kapal yang secara spesifik dipergunakan untuk kegiatan usaha perikanan, misalnya: menangkap ikan, mengangkut ikan,

mengumpulkan ikan, memprossing hasil tangkapan, melakukan survey dan penelitian perikanan, melatih para calon perwira dan ABK ( cadet ) baru, dan lain sebagainya.

Kapal perikanan terdiri dari kapal penangkap ikan dan kapal bukan penangkap ikan, dengan tipe dan jenis, meliputi : Kapal penangkap ikan : kapal pukat hela, kapal pukat cincin, kapal jaring insang, kapal jaring angkat, kapal pancing, dan lain – lain. Kapal bukan penangkap ikan : kapal induk perikanan, kapal pengangkut perikanan, kapal riset perikanan, kapal latih perikanan.

4.2 Jenis-Jenis Kapal Perikanan

Dalam praktikum, kapal yang digunakan adalah jenis kapal purse seine yang dioperasikan malam hari. Secara umum, jenis-jenis kapal perikanan sendiri tergantung dengan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap yang biasa digunakan seperti purse seine, trawl, long line dan lain-lain. Jenis-jenis alat tangkap ini selain mempengaruhi terhadap jenis-jenis kapal perikanan juga mempengaruhi bentuk-bentuk kapal. Dengan kata lain, lain alat tangkap lain pula bentuk-bentuk kapalnya. Hal itu disebabkan karena instrumen yang digunakan untuk mendukung ketika melakukan penangkapan ikan akan berbeda pada setiap jenis alat tangkap.

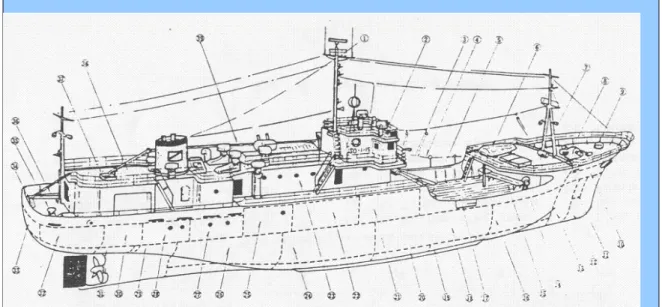

Berikut contoh gambar serta keterangan kapal perikanan sesuai dengan alat tangkap yang digunakan:

Sumber : Fishing Boats, 1987.

Gambar 4.1. Bagian-bagian kapal long line secara detail Keterangan :

1. Tiang (Mest)

2. Anjungan (Wheel House) 3. Kepala Palkah (Fish Hatch) 4. Deck Agil (Fore Castle Deck) 5. Winch Jangkar (Winch Less) 6. Gudang (Store)

7. Bak Rantai Jangkar (Chain Locker) 8. Tangki Bahan Bakar (Fuel Oil Tank) 9. Penggulung Tali Pancing (Line Hauler) 10. Palkah Ikan (Fish Hold)

11. Ruang Mesin Pendinginan Cepat (Quick Freezing Room) 12. Ruang Mesin Pendingin (Refrigerating Machine Room) 13. Ruang Mesin (Engine Room)

14. Dasar Berganda (Double Bottom) 15. Ruang Makanan (Mess Room)

16. Tangki Air Tawar (Fresh Water Tank)

17. Gudang Persediaan Makanan (Provision Store) 18. Ruang Mesin Kemudi (Steering Engine Room) 19. Daun Kemudi

20. Baling-baling (Propeller)

22. Geladak Utama (Main Deck) 23. Geladak Jembatan (Bridge Deck) 24. Linggi Haluan (Fore Post)

25. Lunas (Keel)

26. Linggi Buritan (Stern Post)

27. Linggi Baling-baling (Propeller Post) 28. Sekat Pelanggaran (Collision Bulk Head) 29. Sekat Kedap Air (Transversal Bulk Head)

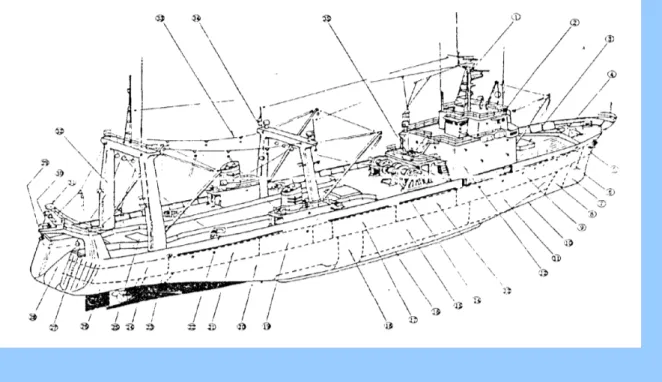

Sumber : Munparisit, Aussanee. 1993.

Gambar 4.2. 1.000 GT Kapal Stern Trawl Keterangan : 1. Radar mast 2. Wheel house 3. No.1 Hatch 4. Windlass 5. Store 6. Chain Locker 7. Fore peak tank 8. Fuel oil tank 9. Crew space 10. Fuel oil tank 11. No.1 Fish hold 12. Officer’s room 13. Quick freezing room 14. Trawl winch

15. No. 2 Fish Hold 16. Fuel oil tank 17. Lobby

18. Fuel oil tank

19. Engine roon entrance 20. Engine room

21. Factory

22. Fishing winch & Capsf an 23. Freah water tank

24. Fishing gear store 25. Hydraulic flap hatch 26. Fuel oil tank

27. Warp block 28. Slip way 29. Block 30. Gantry 31. Serch light 32. No.3 -iasc 33. Span stay 34. No.2 Mast

35. Trawl winch control consoles 3. Kapal Purse Seine

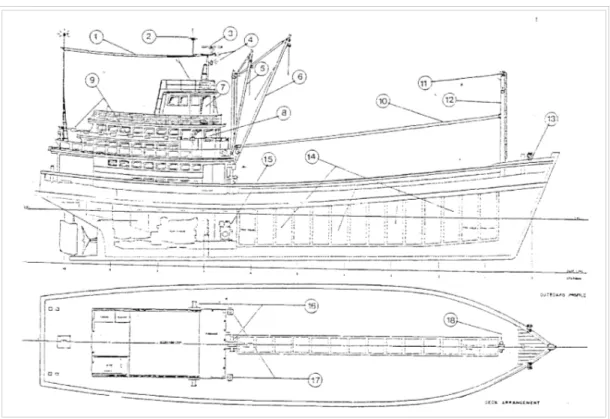

Sumber : Munparisit, Aussanee. 1993.

4.3 Bagian-Bagian Kapal

Kapal pada umumnya adalah sebuah tempat atau bejana apung yang berdinding tipis, kedap air, dan dapat diisi oleh muatan, penumpang, mesin, tempat tinggal awak kapal serta peralatan kapal yang disesuaikan dengan tujuan pembangunannya.

Bekerja sama atau tidak dengan seorang ahli bangunan kapal, pemilik (perusahaan penangkap ikan) merancang suatu kapal penangkap ikan pada umumnya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

a. Daya angkut, b. Sarat,

c. Kecepatan,

d. Sistem penggerak, e. Tipe,

f. lsi ruang muat, serta g. Tugas dan fungsi.

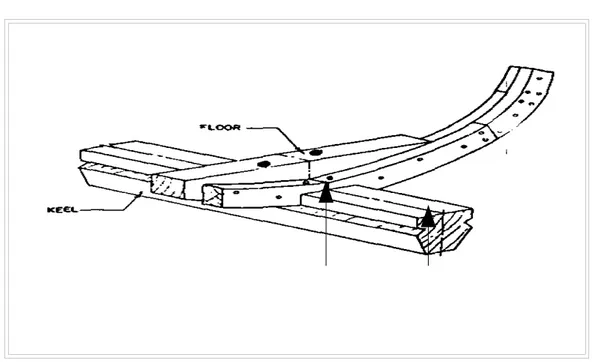

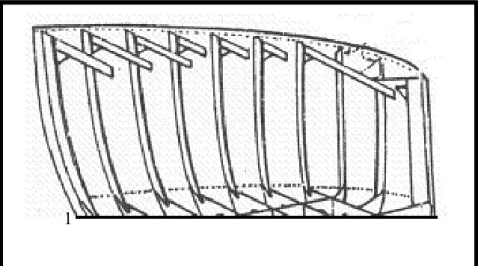

Gambar 4.4 Bagian-bagian kerangka dalam kapal Keterangan :

4 = Linggi Depan 5 = Baling-baling 6 = Lunas

4.4 Bangunan Kapal

Kapal penangkap ikan merupakan suatu kesatuan sistem bangunan kapal yang terdiri dari :

4.4.1 Bangunan Dalam Kapal

Bangunan dalam kapal adalah bangunan atau ruangan-ruangan yang dibuat di bawah geladak utama. Bangunan dalam kapal terdiri dari : ceruk depan ( fore peak tank ) dan ceruk belakang ( after peak tank ), ruang palkah, ruang mesin, dasar berganda, ruang tempat menyimpan makanan, gudang, dan lain sebagainya.

Untuk tujuan memperkokoh konstruksi kapal dan membentuk bangunan dalam kapal, pada umumnya bangunan dalam kapal dilengkapi dengan bagian-bagian kapal yang dikenal dengan kerangka kapal. Bagian-bagian-bagian itu adalah terdiri dari : lunas, linggi, gading, kulit, dan geladak. Bagian-bagian kapal inilah yang membentuk sebuah kerangka bangunan dalam kapal yang akhirnya membentuk sebuah lambung kapal. Pada prinsipnya bahwa setiap bagian itu mempunyai fungsi masing-masing dalam membentuk suatu sistem dalam sebuah kapal. Misalnya : a. Lunas berfungsi sebagai tempat bertumpunya linggi dan gading serta memperkokoh konstruksi melintang kapal;

b. Linggi berfungsi sebagai :

tumpuan tempat menempelnya kulit,

sebagai dasar membentuk bentuk haluan dan buritan,

di samping itu tentu saja berfungsi untuk memperkokoh konstruksi kapal secara keseluruhan ( vertikal dan melintang ).

Secara khusus linggi belakang berfungsi sebagai tempat kedudukan poros baling-baling,

c. Kulit berfungsi untuk menutupi seluruh kerangka kapal, sehingga kapal menjadi kedap air dan mempunyai daya apung,

d. Geladak berfungsi untuk menutupi seluruh bangunan dalam kapal (lambung), sehingga barang atau orang yang berada di dalamnya terlepas dari berbagai macam bahaya atau ancaman. Misalnya : hujan, panas, angin dan lain sebagainya. Oleh karenanya dikenal dengan geladak pelindung,

e. Gading berfungsi sebagai tempatnya bertumpunya kulit, membentuk bangunan bangunan dalam kapal, dan memperkokoh konstruksi melintang kapal,

1 2

Gambar 4.5 Kedudukan gading di atas lunas Keterangan :

1 = Gading 2 = Lunas

Kulit kapal didukung oleh gading-gading-yang dipasang vertikal hanya pada kapal-kapal yang panjang, gading-gading dipasang juga arah membujur kapal. Gading-gading dibuat dari :

a. Baja keral.

b. Baja siku tidak sama kaki.

c. Gading-gading yang dibangun, seperti untuk gading gading-gading pelat atau gading-gading besar ( web frame ).

Baja keral paling sering digunakan untuk gading-gading dan terdapat dalam berbagai ukuran (umpanya 280 x 11 :37Ox13 . dan 430 x 15).

Dimana terdapat wrang penuh di dalam dasar berganda, maka sering gading-gading yang dipasang adalah gading-gading yang diperberat (diperkuat). Gading-gading ini berukuran lebih besar daripada gading-gading yang terletak diantaranya. Di bawah geladak, gading-gading berat ini diteruskan dengan balok-balok melintang ( lihat konstruksi geladak ). Di tempat-tempat dimana diperlukan kekuatan ekstra, dipasang gading-gading pelat ( gading-gading besar, gading-gading web ), yang dibuat dari pelat bilah dan bilah hadap yang dilaskan padanya. Pelat bilah dipotong sesuai bentuk dan ukuran hingga tidak perlu dilengkungkan.

Gading-gading besar ini dipasang bersarna dengan wrang penuh di dalam alas ganda dan balok-balok pelat di bawah geladak. Konstruksi semacam ini dinamakan pelintang bingkai ( raamspant ) dan menambah kekuatan melintang kapal.

Pelintang bingkai terdapat :

a. Di dalam palka pada ujung-ujung depan dan belakang ambang palkah dan kadang-kadang juga diantaranya.

Jarak antara dua gading tergantung dari beban pada pelat kulit. Di bagian haluan harus diperhitungkan tegangan-tegangan ujung kapal. Selain itu karena kedudukan pelat alas yang.miring terhadap lunas dan linggi jarak yang ditumpu menjadi lebih besar. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka jarak gading-gading di haluan dan buritan harus lebih kecil daripada di tempat-tempat lainnya.

Menurut letaknya, gading terbagi atas : a. Gading haluan,

b.Gading utama ( gading besar ),

c. Gading lancip ( gading poros buritan ), dan d. Gading kemudi ( gading nol = 0 ).

1

Gambar 4.6 Penempatan gading di kapal Keterangan :

Sumber : Soegilar, dan Sudarsono, Tjitro D. 1987. Gambar 4.7 Detail penempatan gading di kapal

Keterangan :

AF = After Perpendicular = garis tegak belakang FP = Forward Perpendicular = garis tegak depan

½ L = setengan panjang garis air 1 = ceruk belakang

2 = ceruk belakang

3 = gading-gading kemudi 4 = gading-gading utama

Secara khusus menurut bentuknya, gading-gading pada sebuah kapal penangkap ikan mencakup :

1. Gading-gading lancip, yang digunakan di bagian-bagian tajam dari kapal seperti pada :

a. Gading-gading haluan di depan sekat ceruk haluan.

b. Gading gading poros buritan, antara sekat ceruk buritan dan ujung belakang tabung poros baling-baling. Gading-gading ini terdapat pada kapal-kapal dengan konstruksi keling, sedangkan pada kapal-kapal konstruksi las diganti dengan wrang tinggi dari gading-gading lancip rnenempel pada wrang-wrang tersebut.

2. Gading utama adalah gading-gading pada setengah jarak antara garis tegak (loadline ). Tergantung dari penuh atau tidaknya bentuk lambung, terdapat sejumlah gading-gading yang sama bentuknya.

3. Gading-gading kemudi dipasang pada sumbu poros kemudi ini adalah gading-gading nol = O dan mengikat pelat buritan pada kulit.Pada saat ini hanya digunakan pelat buritan, yang langsung dilas pada kulit.

4. Gading-gading buritan, adalah gading-gading yang digunakan untuk memberikan bentuk pada buritan dan terletak di belakarrg pelat buritan.

B. Geladak

Geladak paling atas yang menutup seluruh bangunan dalam kapal disebut dengan ”Geladak Utama”. Geladak yang terletak pada atas ruang timbul di buritan kapal disebut ”Geladak Kimbul”. Geladak di atas ruang agil/bak di haluan disebut ”Geladak Agil”. Geladak yang dibangun di atas anjungan disebut “Geladak Anjungan”. Serta geladak untuk menempatkan sekoci disebut ”Geladak Sekoci”.

Menurut kedudukanny , geladak kapal terdiri dari : a. geladak dasar ( lower deck ),

b. geladak antara ( twene deck ) yaitu geladak yang dibangun diantara geladak utama dengan geladak dasar,

c. geladak utama ( mine deck ), d. geladak sekoci, dan

5 6713 2

Gambar 4.8 Penempatan geladak di kapal Keterangan : 1 = Geladak Kimbul 2 = Geladak utama 3 = Geladak sekoci 4 = Geladak Anjungan 5 = Geladak antara 6 = Geladak dasar 7 = Geladak agil

Sedangkan geladak terpanjang dan terputus dari haluan hingga buritan yang dipergunakan sebagai tempat orang berjalan dikenal dengan ” Geladak Jalan Terus ”. Untuk lebih mengenal dengan jelas mengenai kedudukan dan tempatnya hal yang berkenaan dengan geladak, dapat dilihat pada gambar 4.2.1.4.

4.4.2 Bangunan Atas dan Dalam Kapal

Bangunan atas kapal adalah bangunan kapal yang dibuat di atas geladak utama ( mine deck ), sedangkan bangunan dalam kapal adalah bangunan kapal yang dibuat di bawah geladak utama. Ada ornamen pendukung yang melengkapi bangunan atas dan dalam kapal, dan sangat variatif untuk masing-masing jenis kapal perikanan.

Di bawah ini diperlihatkan bagian-bagian bangunan atas dan dalam kapal untuk masing-masing jenis kapal perikanan.

Sumber : Munparisit, Aussanee. 1993.

Gambar 4.9 Bagian-bagian atas dan dalam kapal perikanan Keterangan :

1. Fishing Light green 3600 2. Masthead light white 225° 3. Fishing Light white 3600 4. Stern Light white i350 5. Sid Light white/green 112½0 6. Lifecratt

7. Air intake engine room 8. Moring bitt

9. Chain roller 10. Chain Looker 11. Engine room

12. Removable purse davit 13. Trawl winch

14. Fish hold capactry 8.5 m2p 15. Trawl davic, port and starboart 16. Exhacsc pipe

17. Wheel house

18. Down engine room 19. Chain pipe

20. Engine romove hatch 21. Hatch to fish hold

22. Deck plate above emergency tiller 23. Stern roller

4.5 Bentuk Kapal Ikan

Berdasarkan pertimbangan berbagai macam pelaksaan tugas dan fungsi , secara umum bentuk kapal ikan bila dilihat secara membujur ( vertikal ) terdiri dari :

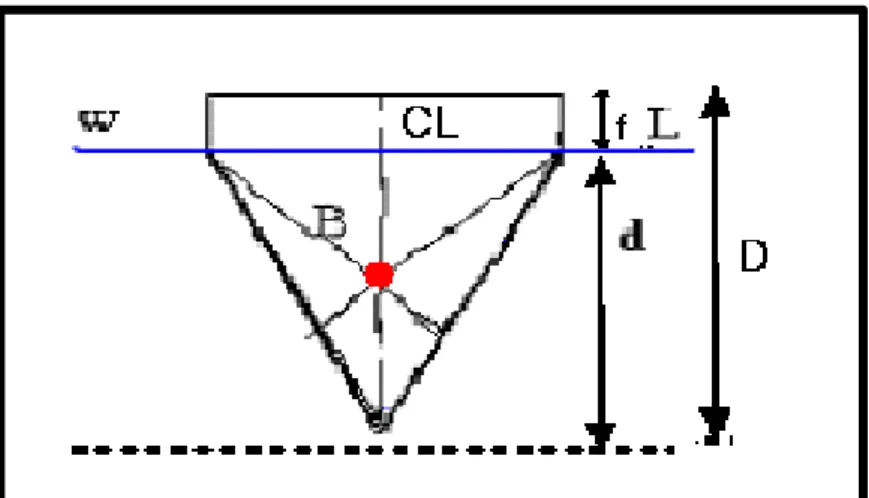

a. Kapal Berbentuk Segitiga ( V Bottom )

Kapal berbentuk segitiga, penampang membujurnya diperlihatkan pada gambar 10.

Gambar 4.10 Kapal Berbentuk Segitiga (V Bottom)

Keterangan :

WL = WL = Water Line = Garis Air d = draft = sarat kapal

D = Depth = tinggi kapal

F = Free board = lambung bebas = lambung timbul

Kapal berbentuk kotak, penampang membujurnya ditunjukkan pada gambar 4.11.

Gambar 4.11. Kapal berbentuk kotak Keterangan :

F = Free Board = lambung bebas CL = center line

WL = Water Line d = draft

c. Kapal Berbentuk Biasa (round bottom)

Kapal berbentuk biasa dapat dilihat pada gambar 12.

Gambar 4.12 Kapal berbentuk biasa Keterangan :

WL = Water Line d = draft = sarat

D = Depth = tinggi kapal

Mengacu kepada Design of Small Fishing Vessel, maka ukuran kapal perikanan, besar kecilnya ukuran kapal ikan tergantung tujuan penangkapannya dan areal penangkapannya.

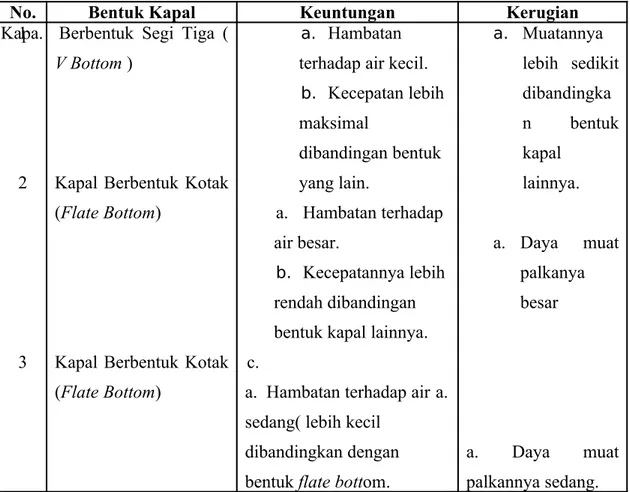

4.6 Keuntungan dan Kerugian Bentuk Kapal

Bentuk-bentuk kapal sesuai dengan tujuan pembuatannya mempunyai keuntungan dan keruagiannya masing-masing. Keuntungan dan kerugian bentuk kapal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 4.1. Keuntungan dan Kerugian Bentuk Kapal

No. Bentuk Kapal Keuntungan Kerugian

1

2

3

Kapa. Berbentuk Segi Tiga ( V Bottom )

Kapal Berbentuk Kotak (Flate Bottom)

Kapal Berbentuk Kotak (Flate Bottom)

a. Hambatan terhadap air kecil.

b. Kecepatan lebih maksimal dibandingan bentuk yang lain. a. Hambatan terhadap air besar. b. Kecepatannya lebih rendah dibandingan bentuk kapal lainnya. c.

a. Hambatan terhadap air sedang( lebih kecil dibandingkan dengan bentuk flate bottom.

a. Muatannya lebih sedikit dibandingka n bentuk kapal lainnya. a. Daya muat palkanya besar a. a. Daya muat palkannya sedang.

b. Kecepatannya lebih rendah dibandingan bentuk kapal V bottom dan lebih cepat diban dingkan bentuk kapal flate bottom.

Pengaruh bentuk sendiri dapat dilihat dari fungi kapal serta dimana/ diperairan bagaimana yang akan digunakan kapal tsb. Secara umum bentuk dapan kapal berbentuk V, disebabkan karena kegunaan kapal tersebut untuk mencari serta mengejar gerombolan ikan, sehingga membutuhkan kecepatan. Dengan betuk tersebut, kecepatan kapal akan lebih efesien karena hambatan terhadap air akan lebih kecil. Untuk daerah Aceh, kapal nelayan sebagian besar atau hamper semuanya menggunakan bentuk V di depannya. Hal ini disebabkan karena fungsinya tersebut sebagai pencari dan pengejar ikan, sehingga kecepatan adalah menjadi sebuah andalan.

Di lokasi praktikum, terdapat sebuah kapal yang sedang dibuat. Terlihat bahwa kapal yang sedang dibuat tersebut menggunakan gabungan ketiga bentuk kapal, yaitu: bentuk V, flate, dan round (biasa). Hal ini menyimpulkan bahwa semua bentuk tersebut dapat digabung sesuai dengan keperluan dan efesiensi yang ingin di dapatkan.

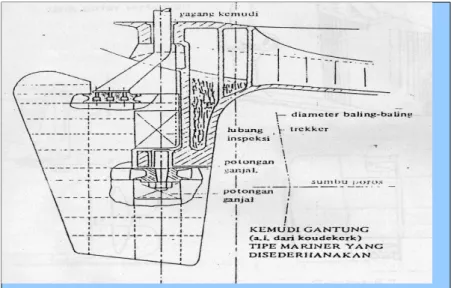

4.7 Bagian Kemudi dan Baling-Baling 4.7.1 Kemudi

Kemudi pada sebuah kapal merupakan sebuah rangkaian sub sistem yang mempunyai fungsi, saling terikat, saling mentergantungkan satu sama lain dengan

fungsi sub sistem yang lainnya agar kapal dalam keadaan laik laut dan mampu berlayar sebagaimana yang telah direncanakan dalam tujuan pelayarannya.

Kemudi adalah alat yang digunakan untuk merubah haluan kapal. Kemudi merupakan penerus gerak putaran baling-baling dari sebuah kapal motor, sehingga dengan adanya kemudi kapal dapat diarahkan sesuai dengan haluan yang dikehendaki. Tanpa sebuah kemudi, kapal yakin tidak akan mampu mencapai tempat tujuan sebagaimana yang direncanakan dalam pelayaran.

4.7.1.1 Penataan Kemudi

Syarat-syarat penataan kemudi :

a. Kemudi harus cukup kuat dan dapat bertumpu dengan baik pada tempatnya,

b. Harus dimbuat sedemikian rupa sehingga gerakannya dapat diselaraskan dengan roda kemudi di anjungan, dan

c. Harus dilengkapi dengan penataan kemudi cadangan, kalau poros kemudi besarnya 9 ” atau lebih, maka kemudi cadangannya harus dilengkapi dengan mesin penggerak sendiri, dan kemudi cadangan ini harus dipoiks/dicoba oaling kurang ( 1 ) satu kali dalam setahun. Pada setiap penataan kemudi secara garis besarnya terbagi dalam : a. Roda ( penataan roda ) kemudi di anjungan ( Bridge ),

b. Mesin penggerak daun kemudi,

c. Kapal ( hubungan ) dari mesin kemudi ke poros kemudi, dan d. Penerus gerak dari anjungan ke mesin kemudi.

Penerus gerak dari anjungan ke mesin kemudi, pada kapal yang penataan kemudinya terpisah dari mesin penggerak daun kemudi dapat terdiri dari :

a. Penerus gerak rantai ( pakai rantai ), b. Penerus gerak hydroulik,

c. Penenrus gerak listrik ( electric ), dan

d. Penerus gerak elektro hidaouluk (gabungan antara listrik dan hydrolik).

4.7.1.2 System Kemudi

Kemudi yang biasa digunakan di atas kapal ada (5) lima sistem, yaitu:

a. System Manual, yaitu daun kemudi langsung behubungan dengan tongkat yang langsung digerakkan dengan tangan. Kemudi ini banyak diginakan oleh kapal-kapal kecil atau kapal kayu.

b. System Mekanik, yaitu daun kemudi yang letaknya di buriotan dhubungkan dengan gigi-gig atau rantai dan dihubungkan ke jatra yang letaknya di ruang kemudi/navigasi. System ini digerakkan dengan tangan.

c. System Hydroulik, yaitu untuk menggerakkan daun kemudi digunakan sistem hidroulik yaitu system yang menggunakan tenaga cairan/oli sehingga gerakkannya lebih halus dan ringan, memutar jatra dengan tangan.

d. System Elektro Hydoulik, yaitu hampir sama dengan hidroulik, hanya tenaga penggeraknya menggunakan tenaga listrik yang mengatur katup-katup olie.

e. System Kemudi Otomatis, yaitu suatu susunan kemudi yang terdapat di kapal-kapal penumpang yang dilengkapi dengan pedoman-pedoman gasing.

Kemudi berfungsi untuk mengolah gerak kapal. Untuk menggerakkan daun kemudi yang berada di bawah permukaan air, dipergunakan mesin kemudi yang dihubungkan dengan poros kemudi pada ruang mesin kemudi. Mesin kemudi dapat dioperasikan dari ruang nahkoda yang berada di anjungan.

Tidak dapat disangkal bahwa kemudi memegang peranan yang penting di dlam pelayaran dengan sebuah kapal, bahkan ikut menentukan faktor keselamatan sebuah kapal.

4.7.1.3 Ketentuan SOLAS 1960

Sehubungan dengan peranan tersebut di atas, maka sebuah kemudi harus mematuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang diharuskan demi keselamatan tadi. Menurut SOLAS 1960 ketentuan tersebut antara lain :

a. Kemudi utama harus mempunyai kekuatan yang cukup,

b. Pada kecepatan maksimum kapal masih dapat dikemudikan dengan layak,

c. Baik kapal penumpang, kapal barang, kapal ikan harus dilengkapi dengan dengan sebuah perangkat kemudi utama dan sebuah perangkat kemudi lensa yang disetujui oleh isntasi pemerintah yang berwenang, d. Di kapal penumpang, barang, dan kapal ikan kemudi utamanya pada

disimpangkan sebesar 350 ke kiri/ke kanan dalam waktu 28 detik (dari kedudukan tengah ke kiri 35 0), kembali ke tengah lalu ke kanan 35 0.

4.7.1.4 Jenis Daun Kemudi

Berdasarkan jenisnya daun kemudi dapat dibagi menjadi : a. Daun Kemudi Biasa

Daun kemudi biasa adalah kemudi yang seluruh daun kemudi berada di belakang poros putarnya. Umumnya dipakai/dipasang pada kapal-kapal kecil yang berbaling-baling tunggal.

Daun kemudi bisa dibagi atas : (1) Daun Kemudi Pelat Tunggal (2) Daun Kemudi Pelat Ganda

Gambar 4.13 Kemudi biasa pelat tunggal b. Daun Kemudi Berimbang

Kemudi Berimbang ialah kemudi yang daun kemudinya sebagian berada di belakang poros putarnya. Pada kemudi berimbang penuh, 25 – 30

% bagian daun kemudi berada di depan di depan poros putar sedang sisanya berada berada di belakang poros putar.

Daun kemudi berimbang dibagi menjadi : (1) Daun Kemudi Berimbang Penuh (2) Daun Kemudi Semi Berimbang

Berimbang disini maksudnya ialah untuk mendapatkan pengurangan pemakaian tenaga mesin kemudi yang disebabkan bergesernya pusat tekanan melintang ke arah mendekati poros putar kemudi (menghemat tenaga mesin kemudi). Sebagai akibat pergeseran tadi maka tekanan air yang didapat/diterima oleh bagian di belakang merupakan hal yang berat untuk menggerakkan kemudi, sebab dengan motor kemudi yang kecil saja daun kemudi sudah mempunyai kecenderungan untuk berputar (menyimpang). Hal ini berlainan sekali dengan kemudi biasa dimana untuk menggerakkan daun kemudi membutuhkan tenaga mesin yang besar.

c. Daun Kemudi Patent

Kemudi Patent ialah kemudi yang konstruksinya dibuat berdasarkan hasil penelitian (research) lalu dipatenkan. Penelitian iniu dibuat pertimbangan untuk mencapai efesiency/rendemen kemudi yang lebih baik.

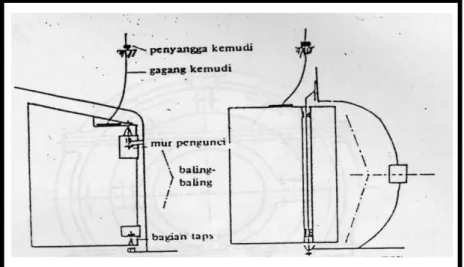

Gambar 4.14. Kemudi Patent 4.7.1.5 Penyangga Kemudi

Berat kemudi dan gagang kemudi dikurangi dengan gaya apung, ditampung oleh penyangga juga merupakan bantalan teratas dari gagang kemudi dan sekaligus dibuat sebagai bis pakking yang menahan masuknva air saat kapat bergerak naik turun. Bis dudukan dan ring pemiklul dilumasi dengan gemuk. Kadang-kadang bis pakking ditempatkan di bawah hingga bantalan tetap kering. Semua elemen terdiri atas dua bagian untuk memungkinkan demontase. Penyangga kemudi kapal perikanan seperti yang terlihat pada gambar 15.

Gambar 4.15 . Penyangga Kemudi

4.7.2 Baling-Baling ( Propeller )

Baling-baling adalah bagian dari mesin penggerak yang berada di air, serta alat yang terpenting dan terbanyak digunakan untuk menggerakkan kapal.

Gambar 4.16. Daun baling-baling

Pada umunya baling-baling tediri dari daun baling-baling yang disebut Pitch Propeller, yang jumlahnya bisa dua, tiga, empat, lima daun. Ada daun baling-baling yang tetap dan dapat diatur sudutnya.

4.7.2.1 Tipe Propoller ( Baling-Baling )

4.7.2.1.1 Tipe Menurut Jumlah Daun Propeller

Dilihat dari jumlah daun propeller, dalam teknik perkapalan perikanan dikenal beraneka jumlah daun, diantaranya :

a. Propeller Dua Daun

Gambar 4.17. Propeller dua daun

Untuk kapal perikanan umumnya menggunakan baling-baling dua daun dan arah putarannya searah jarum jam (ke kanan).

Baling-baling putaran kanan adalah baling-baling yang berputar ke kanan dilihat dari arah buritan kapal, dan kapal bergerak maju.

Agar kapal bergerak mundur, maka baling-baling dirubah putarannya atau sudut daun baling-baling dirubah arahnya.

Prinsip kerja baling-baling (kapal dapat begerak maju) adalah karena bentuknya sedemikian rupa sehingga apabila berputar, maka akan mendorong air ke belakang/air yang didorong tersebut akan mendorong air ke belakang dan kapal bergerak maju.

Pertimbangan dalam memilih jumlah daun propeller:

a. Jumlah daun propeller semakin banyak maka putaran yang dihasilkan semakin seimbang ( balans ).

b. Jumlah daun semakin sedikit maka semakin efisien namun getarannya semakin besar.

4.7.2.1.2 Tipe Propeller Menurut Arah Putaran Propeller

Tipe propeller menurut arah dorongan putaran propeller dibagi menjadi dua tipe, yaitu :

a. Propeller tipe putaran kiri ( counterclockwise ). b. Propeller tipe putaran kanan ( clockwise ).

Pemilihan tipe arah putaran dorongan daya propeller agar disesuaikan dengan arah putaran shaft propeller atau arah putaran flens gear box.

4.7.2.1.3 Tipe Propeller Menurut Rancangan Pitch Propeller

Tipe propeller menurut rancangan pitch propeller dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

Propeller statis menurut besaran pitch dikategorikan menjadi dua yaitu :

1). Propeller statis pitch rendah (Climb Propeller), cocok digunakan pada motor penggerak kapal jenis putaran tinggi.

2). Propeller statis pitch besar (Cruise Propeller), cocok digunakan pada motor penggerak kapal jenis putaran rendah.

b. Pitch propeller yang dapat diatur secara hidrolis (controlrable pitch propeller = CPP).

Pada kapal perikanan dengan rancangan shaft propeller yang berukuran relatif besar dapat menggunakan pitch propeller yang dapat diatur secara hidrolis (controlrable pitch propeller = CPP).

4.7.2.2 Penempatan Baling-Baling

Penempatan baling-baling di ujung buritan kapal dan harus berada di bawah atau di dlam air. Apabila dua buah baling-baling, maka diletakkan di kanan dan kiri belakang lunas kapal. Apabila tiga atau empat baling-baling, maka yang lainnya diletakkan di smping bagian haluan, gunanya adalah untuk membelokkan kapal atau mendorong kapal pad sat sandar dermaga.

Gambar 4.19 Baling-baling ganda

Gambar 4.20 Penempatan baling-baling di kapal

4.8 Stabilitas Kapal

Secara umum dapat dikatakan bahwa stabilitas atau kesetimbangan ialah sifat atau kecenderungan sebuah kapal untuk kembali ke kedudukan semula setelah mendapat sudut senget karena gaya dari luar. Sewaktu kapal menyenget oleh karena kapal mendapatkan pengaruh luar. Misalnya angin, ombak dan sebagainya.

Secara umum hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan kapal dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu :

a. Faktor internal yaitu tata letak barang, bentuk ukuran kapal, kebocoran karena kandas atau tubrukan, dan

b. Faktor eksternal yaitu berupa angin, ombak, arus, dan badai.

Stabilitas kapal dapat dibedakan antara lain : a. Stabilitas dinamis, dan

b. Stabilitas statis.

Stabilitas dinamis adalah kerja yang diperlukan untuk memiringkan kapal sampai sudut senget tertentu. Sedangkan stabilitas statis adalah daya tegak bagi kapal pada kedudukan semula.

Stabilitas melintang penting sekali bagi hal-hal berikut : a. Pemompaan tangki-tangki dasar berganda,

b. Pengisian ruang palkah dengan air pada saat kebakaran, c. Pembongkaran atau pemindahan muatan di dalam palka, d. Pada saat kapal akan naik dok, dan

e. Bila terjadi kebocoran kapal.

Ukuran-ukuran pokok yang menjadi dasar dari pengukuran kapal adalah panjang ( length ), lebar ( breadth ), tinggi ( depth) serta sarat ( draft ). Sedangkan untuk panjang di dalam pengukuran kapal dikenal beberapa istilah seperti LOA ( Length Over All ), LBP (Length Between Perpendicular) dan LWL ( Length Water Line).

Stabilitas kapal penangkapan ikan dapat dibedakan menjadidua, yaitu: a. Stabilitas Kapal melintang ( horizontal )

Stabilitas melintang adalah kemampuan kapal untuk tegak sewaktu mengalami senget dalam arah melintang yang disebabkan oleh adanya pengaruh luar yang bekerja padanya.

Gambar 4.21 Stabilitas kapal melintang

b. Stabilitas Kapal membujur ( vertikal )

Stabilitas kapal membujur ( vertikal ) ialah sifat atau kecenderungan sebuah kapal untuk kembali ke kedudukan semula setelah mendapat senget karena gaya dari luar, dimana pergerakkan kapal mengoleng ke kiri dan ke kanan.

Gambar 4.22 Stabilitas kapal membujur 4.9 Perhitungan Brutto Register Tonnage ( BRT )

Untuk perhitungan gross tonnage atau brutto register tonnage dari sebuah kapal tergantung dari cara perhitungan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu. a. Konvensi Internasional dalam Pengukuran Tonnage Kapal, tahun 1969.

Pengukuran Gross Tonnage : GT untuk kapal yang mempunyai panjang lebih besar 24 meter (L > 24 meter) dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut : GT = k x V

dimana :

GT = Gross Tonnage Kapal (dalam RT)

V = Volume total dari ruangan-ruangan tertutup dalam kapal (dalam m 3) K= 0,2 + 0,02 log 10 v

b. Pengukuran Gross Tonnage : GT untuk kapal ikan yang mempunyai panjang kapal lebih kecil 24 meter (L < 24 meter) dapat ditentukan dengan formula, sebagai berikut :

GT = (a+ b) = 0,353 ( a+ b) 2,8328

Dimana :

a = Volume ruangan tertutup yang berada di bawah geladak (dalam m3) b = Volume ruangan tertutup yang berada di atas geladak (dalam m3)

Untuk kapal ikan digunakan rumus :

83 , 2 ) (LxBxD GT =

Keterangan : L= panjang ruangan

B= lebar ruangan D= draft=serat kapal

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kapal adalah mencakup setiap jenis pesawat air, termasuk bukan menguak pesawat-pesawat terbang laut, berberat benaman digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana pengangkutan di air.

2. Jenis-jenis kapal perikanan tergantung kepada alat tangkap yang digunakan. 3. Ukuran pokok sebuah kapal meliputi : panjang, lebar, dan tinggi.

4. Bagian–bagian kapal meliputi : bangunan dalam kapal dan bangunan atas kapal. 5. Tata letak bagian-bagian kapal meliputi : letak, jumlah dan ukuran.

6. Bentuk kapal ikan terdiri dari tiga jenis, yaitu bentuk segi tiga sama kaki biasa, dan kotak.

7. Setiap bentuk kapal ikan mempunyai keuntungan dan kerugiannya masing-masing.

8. Putaran baling-baling berpengaruh terhadap peletakan alat tangkap.

Dinas Kelautan dan Pariwisata. 2008. Pengaturan Penggunaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System). Surat Edaran. Pusat Data, Statistic Dan Informasi (PUSDATIN). Jakarta.

Laksono, Aries Dwi. 2009. Kajian Teknis Penambahan Circulating Duct Pada Kapal Perikanan Tipe Outboard Di Indonesia. Paper. ITS.

Nugraha, A. 2008. Klasifikasi kapal Perikanan. Paper Perikanan Tangkap. PT. Media Nusa Pradana. Batam.

Ridzal Saini. 2008. Juklak Perhitungan Produktivitas Kapal Perikanan. Kliping Dunia Ikan dan Mancing. Jakarta.