Seminar Nasional

PENINGKATAN DAYA SAING AGRIBISNIS BERORIENTASI KESEJAHTERAAN PETANI

Bogor, 14 Oktober 2009

Eksistensi Tunggu Tubang sebagai Upaya

Mempertahankan Sumberdaya Lahan

berkelanjutan

olehYanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DEPARTEMEN PERTANIAN 2009

EKSISTENSI TUNGGU TUBANG SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN SUMBERDAYA LAHAN BERKELANJUTAN

Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin

(Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan) Jl. Kol. H. Barlian, Km 6 Kotak Pos 1265, Palembang 30153

ABSTRACT

In some areas there are local wisdom that until now still can feel the existence and benefits. Tunggu tubang culture is a local wisdom in the region Semende, South Sumatra. This paper aims to provide a snapshot of how a form of local wisdom that is still maintained and played an important role of tunggu tubang. Tunggu tubang is the eldest daughter was married, that given the right to use, occupy, maintain and retrieve the results of heritage treasures parents and even ancestors, but not to sell, because the property is a heritage property with a large family. Tunggu tubang positive role can be seen in the management of the inherited land resources and maintain continuance. However, with the times, that’s responsibility in some people become a bondage. To maintain the existence of tunggu tubang, also the ability to increase productivity and agribusiness added value, the role of traditional institutions, governments and even private, is really needed.

Key words : Tunggu tubang, inheritance, land resources, conservation ABSTRAK

Di beberapa wilayah terdapat kearifan lokal yang sampai saat ini masih dapat dirasakan eksistensi dan manfaatnya. Budaya tunggu tubang merupakan kearifan lokal di wilayah Semende, perannya masih dirasakan hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana suatu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan yaitu tunggu tubang. Tunggu tubang diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara dan mengambil hasil harta pusaka peninggalan orang tua bahkan leluhurnya, tetapi tidak berhak menjualnya, karena harta tersebut merupakan warisan milik bersama keluarga besar. Peran positif tunggu tubang dapat dirasakan dalam pengelolaan sumberdaya lahan yang diwariskan dan mempertahankan kelangsungannya. Namun, mengikuti perkembangan zaman, tanggung jawab itupun di sebagian orang menjadi suatu kungkungan. Untuk mempertahankan eksistensi tunggu tubang, juga kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha agribisnis perlu dilakukan berbagai upaya baik dari lembaga adat, pemerintah bahkan swasta.

Kata kunci : tunggu tubang, pewarisan, sumberdaya lahan, pelestarian

PENDAHULUAN

Terlepas dari fitrahnya, perempuan sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama seperti halnya kaum pria dalam menjalankan eksistensinya. Pandangan yang mentradisi di beberapa etnik menyebabkan pemisahan yang tajam dan menempatkan perempuan dalam kedudukan yang kurang

menguntungkan untuk mengembangkan dirinya sebagai pribadi dan anggota masyarakat (Uar, 2004).

Di kalangan masyarakat Semendo, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ibu rumah tangga selain menjalankan perannya dalam mengurus keluarganya sehari-hari, juga berperan nyata dalam pengambilan keputusan dan kegiatan produktif terutama di sektor pertanian. Ini dikarenakan adanya suatu tatanan atau sistem yang memungkinkan hal itu terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Tunggu tubang merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang turun temurun. Selain merupakan pewaris dari harta turun temurun seperti lahan, rumah, juga diberikan hak dan wewenang kepada kaum perempuan di wilayah Semendo untuk menjalankan perannya dalam bidang pertanian.

Banyaknya kasus alih fungsi lahan sawah yang menimbulkan masalah sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini bukan saja menyebabkan berkurangnya lahan sawah sehingga areal panen menyusut, tetapi juga mempengaruhi aspek teknologi usahatani serta kelembagaan terkait. Tidak hanya menyangkut hilangnya peluang untuk memproduksi padi yang merupakan ancaman untuk mempertahankan swasembada beras, namun juga menyangkut hilangnya kesempatan berusaha dan berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian (Sumaryanto dkk, 1998). Sebagai pewaris, Tunggu tubang mempunyai hak untuk mengelola, mempertahankan keberadaan lahan tersebut, pencegahan terjadinya fragmentasi tanahpun dapat dipertahankan. Sehingga memungkinkan adanya jaminan suplai pangan di wilayah tersebut bahkan ke wilayah sekitar. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan wilayah.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana suatu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini yaitu tunggu tubang mampu berperan dan mempertahankan sumberdaya lahan. Secara lebih spesifik tulisan ini mengungkapkan: apa itu tunggu tubang, apa peran dan manfaat yang dirasakan bagi kelangsungan produksi di bidang pertanian dan pelestraian sumberdaya lahan serta permasalahan yang bisa timbul di balik peran tersebut.

TUNGGU TUBANG DAN PERANANNYA

Tubang artinya tabung, terbuat dari ruas bambu yang mempunyai penutup. Kegunaannya adalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari. Untuk menjaganya agar jangan cepat rusak, maka tubang ini ditempatkan di atas para-para dapur yang masih terkena asap api. Tunggu tubang diartikan menunggui tabung, nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pewaris, pengelola harta pusaka dari orang tua/ leluhurnya.

Walupun budaya ini ada juga di wilayah Kabupaten Lahat, Pagar Alam, bahkan OKU Selatan, namun nuansanya lebih terasa kental di Kabupaten Muara Enim, yaitu di kawasan Semende. Sebelum dihapusnya pemerintahan marga di Sumsel maka wilayah

Semende (orang luar lebih sering menyebutnya dengan Semendo), meliputi 15 marga. Dari ke lima belas daerah teritorial (marga) tersebut terdapat tiga marga yang terletak di wilayah kabupaten Muara Enim yang saat ini ketiga marga tersebut menjadi kecamatan Semende Darat Laut yang meliputi 10 desa, Semende Darat Ulu meliputi 10 desa dan Semende Darat Tengah meliputi 9 desa.

Kata Semende mempunyai beberapa pengertian (Tim peneliti Adat Istiadat Masyarakat Semende, 2002), di antaranya:

1. Berasal dari kata Same dan Nde. Same berarti sama, Nde berarti milik, sehingga bermakna sama memiliki/sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dalam individu maupun dalam arti jurai. Dari sini membuktikan bahwa masyarakat Semende dalam sistem perkawinannya menarik pertalian keturunan berasas bilateral/parental (pertalian darah menurut garis kedua orang tua yaitu ibu dan bapak). Jadi bukan matrilineal (pertalian darah menurut garis ibu) seperti anggapan orang luar selama ini.

2. Berasal dari Se-Man-Nde artinya rumah kesatuan milik bersama (rumah yang ditunggu oleh anak tunggu tubang), tempat berkumpulnya sanak keluarga sewaktu berziarah ke puyang, hari-hari besar serta acara keluarga.

Di beberapa desa yang sudah dikunjungi di wilayah Semende seperti Desa Pulau Panggung, Tanjung Agung, Datar Lebar, Segamit dan Tanjung Raya diperoleh informasi bahwa orang yang berhak menjadi tunggu tubang ini adalah anak perempuan tertua, kendati dia anak bungsu atau perempuan satu-satunya dalam keluarga itu. Kalau tidak ada anak perempuan maka akan dialihkan kepada salah seorang anak laki-laki yang ada, diutamakan laki-laki tertua dan tentunya setelah menikah, jadi dia diangkat sebagai tunggu tubang, ini dinamakan Ngangkit. Seandainya dalam keluarga tersebut tidak dimiliki seorang anakpun, maka kedudukan tunggu tubang dialihkan kepada adik perempuan dari tunggu tubang sebelumnya.

Kehidupan masyarakat Semende sehari-harinya terkait erat dengan adat-istiadat dan tidak akan terlepas dari lambang adat yang terdiri dari lima bagian yang masing-masing mempunyai arti sendiri (Tim peneliti Adat Istiadat Masyarakat Semende, 2002; Anonim, 2009; Zanikhan, 2009):

1. Kujur/tombak, memiliki makna cepat tanggap pada setiap permasalahan, dan jika hal itu merupakan perintah dari meraje, tidak pernah membantah (dalam hal yang baik-baik) dan segera melaksanakannya. Mencerminkan kejujuran dalam bahasa Semende disebut kujur.

2. Kampak/kapak, yang terdiri dari dua sisi. Ini melambangkan bahwa masyarakat Semende melihat perlakuan yang sama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam membina jurai, mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan seadil-adilnya/tidak berat sebelah.

3. Jala/jale, yang digunakan untuk alat menangkap ikan. Jala terdiri dari tiga bagian yaitu pusat jala, daun jala dan rantai atau batu jala. Jala bila ditarik berawal dari pusat, sehingga rantai yang berbentuk cincin akan terkumpul. Secara filosofis melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat/keluarga yang dinamakan Jurai yang dikomandoi oleh Meraje.

4. Tebat/kolam. Berbeda dengan sungai, kolam tidak memiliki riak-riak seperti sungai, selalu tenang. Kondisi ini didukung dengan kondisi alam yang dingin dan air gunung selalu mengalir. Kolam ini perlambang kepribadian tunggu tubang yang tetap sabar dan konsisten menghadapi persoalan dalam jurai. Jika ada perselisihan dalam rumah tangga, harus dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan orang tua, mertua apalagi sampai keluarga besar.

5. Guci, sebagai tempat menyimpan makanan untuk persiapan dan diperlukan ketika ada tamu. Hal ini melambangkan bahwa Tunggu tubang bersifat hemat dan bila ada jurai yang bertandang dapatlah dijamu. Merupakan aib, jika ada jurai yang bertamu, tunggu tubang tidak memiliki apa-apa untuk disuguhkan. Bahkan merupakan kebiasaan jika ada jurai atau keluarga yang datang dari jauh akan kembali ke tempatnya, maka tunggu tubang memberikan oleh-oleh. Ini membuktikan warga Semende terbuka untuk menerima tamu baik keluarga dekat atau orang lain.

Kekerabatan Adat

Kekerabatan adat Semende dinamakan Lembage Adat Semende Meraje Anak

Belai. Dalam lembaga tersebut yang menjadi kekhususan adalah adanya pengawasan dan

bimbingan keluarga terhadap Tunggu tubang, yang terdiri dari

1. Lebu Meraje (Lebu jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu tubang, lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal. 2. Payung Meraje (Payung jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari puyang Tunggu

tubang. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut agama dan adat.

3. Jenang Meraje (Jenang jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu tubang bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke Payung Jurai.

4. Meraje ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu Tunggu tubang, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh anak belai (tunggu tubang) sesuai ajaran agama dan adat.

Jadi meskipun tunggu tubang adalah seorang perempuan, namun peran dari laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi tunggu tubang. Mereka yang mempunyai status di atas harus ditaati perintahnya sepanjang untuk

membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan Tunggu tubang serta harta pusakanya. Mereka akan berada dibelakang, memberi tegoran kalau ada kekurangan yang dilakukan tunggu tubang. Oleh karena itu kekuasaan laki-laki akan tetap dihormati. Status tunggu tubang adalah anak belai (anak yang harus dibela). Yang membelanya adalah Meraje, Jenang Jurai, Payung Jurai dan Lebu Meraje/Jurai. Meraje adalah pemimpin terhadap tunggu tubang. Berapapun jumlahnya, hanya saja sewaktu berbicara yang tertua didahulukan. Sebagai orang yang bertugas mengawasi tunggu tubang, meraje diisyaratkan memiliki sifat yang baik dan suri tauladan bagi anak belai yang diawasinya: (i) adil , (ii) mengayomi, (iii) sabar, (iv) berwibawa dan tegas (v) cerdas dan tanggap mengatasi masalah, dan (vi) bijaksana mengatasi permasalahan dan mengambil keputusan (Tim peneliti Adat Istiadat Masyarakat Semende, 2002).

SISTEM PEWARISAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Tanah yang dikuasai di wilayah Semende ini merupakan tanah ulayat, dimana tanah ini tidak dimiliki secara mutlak, dilarang untuk diperjual belikan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang lebih dibanding tanah itu sendiri. Terdapat kesamaannya dengan suku Minangkabau, dimana tanah ulayat ini diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan (Syahyuti, 2006). Sehingga “orang luar” cenderung mengatakan bahwa adat Semende menganut garis keturunan dari pihak ibu atau yang disebut matrilineal, suatu pendapat yang keliru.

Di Indonesia, hukum adat waris mengenal adanya empat sistem kewarisan yaitu: (1) Sistem kewarisan individual dimana para ahli warisnya mewarisi secara perorangan, (2) Sistem kewarisan kolektif, para ahli warisnya secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, (3) Sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal dan (4) Sistem kewarisan mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Soekanto, 2002).

Tunggu Tubang diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara dan mengambil hasil harta pusaka tersebut tetapi tidak berhak menjualnya, karena harta tersebut milik bersama seluruh anggota kerabat. Hanya saja dikuasakan menurut adat untuk menjaga dan mengurusnya kepada tunggu tubang (Tim peneliti Adat Istiadat Masyarakat Semende, 2002). Sehingga keunikan di wilayah Semende ini dikenal dengan sistem pewarisan kolektif, namun pengelolaannya dilakukan oleh anak perempuan tertua. Adapun harta yang diperoleh bukan secara turun temurun dari nenek moyang misalnya diperoleh dari jerih payah suaminya setelah menikah, yang bukan harta keluarga besar, dapat dijual.

Keberadaan tunggu tubang nyata sampai saat ini, hal ini terlihat dari kewajiban yang mereka jalankan antara lain: (1). Mengusahakan Sawah agar berhasil baik. Sawah adalah modal utama untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bagi kekerabatan, (2). Memelihara dan mengurusi harta pusaka dengan sebaik-baiknya, (3). Memelihara dan mengurus orang tua, mertua, kakek/nenek serta membiayai adik-adik yang belum dapat hidup mandiri dan menjaga hubungan baik terhadap apit jurai (keluarga besar).

AKTIVITAS DI BIDANG PERTANIAN UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA LAHAN

Sejak zaman dahulu, di wilayah yang kini dikenal dengan nama Sumsel, sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat. Ini ditunjukkan oleh Undang-Undang Simbur Cahaya Tahun 1636 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Marga dan Dusun ( Kusuma, 2004). Pada Bab 3 Pasal 20 undang- undang tersebut berbunyi sebagai berikut: Jika ada

orang membakar (ketika membuat) ladang, lantas tanaman orang lain, seperti: durian, kelapa, sirih dan lain-lain ikut terbakar disebabkan orang yang membakar ladang itu kurang hati-hati, maka orang yang membakar ladang itu dikenakan denda dari 6 sampai 12 ringgit dan harus mengganti harga tanaman yang telah telah terbakar itu dengan harga yang patut. Selanjutnya Bab 3 Pasal 22 ayat 2 berbunyi: Jika pada malam hari ada kedapatan hewan lepas di jalan besar atau di dalam dusun atau merusak kebun atau ladang orang, maka yang punya kerbau itu di hukum denda sebesar-besarnya 12 ringgit untuk tiap-tiap seekor hewan serta mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran ini.

Undang-Undang Simbur Cahaya ini, jelas menunjukkan bahwa sejak zaman Pemerintahan Marga dahulu, sudah ada ketentuan yang mengatur bagaimana agar masyarakat berlaku tertib dalam berusaha di bidang pertanian dan selanjutnya bagaimana seorang kepala marga yang disebut Pasirah, beserta perangkatnya di dusun dipimpin oleh Kria, Proatin atau Mangku dapat mengambil tindakan tegas berupa denda bahkan hukuman terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum.

Masyarakat Semende merupakan komunitas adat yang masih arif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kearifan lokal itu terlihat ketika akan memilih lokasi atau membuka suatu kawasan hutan untuk dijadikan kebun. Mereka sadar bahwa lahan yang sudah dibuka harus dihutankan kembali yaitu dengan menanam tanamam keras yang fungsi ekologisnya sama dengan tumbuhan hutan. Fungsi ekologis ini terus dipertahankan hingga saat ini, karena lahan sawah, dan kolam ikan yang berada di sekitar rumah maupun di sawah harus terus dapat diairi untuk dapat diperoleh hasilnya. Sehingga konsep pelestarian sumberdaya alami memang mereka pertahankan.

Sudah menjadi tradisi mereka bahwa orang yang pertama membuka hutan adalah pemilik yang berhak atas lahan tersebut, tentunya setelah mendapat pertimbangan dan izin dari pemimpin adat. Pembukaan lahan ini dilakukan secara berkelompok yang masing-masing memiliki kekerabatan dekat. Aktivitas dan cara-cara yang dilakukan ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 6 ayat 1 berbunyi: Setiap orang berkewajiban

memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ayat 2 berbunyi: setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan.

Sistem penguasaan dan pengelolaan tanah di wilayah Semende oleh para pendahulu yang kini dilanjutkan oleh penerusnya menekankan: (1) Pentingnya pengelolaan sumberdaya alam terutama tanah untuk dapat dikelola secara berkelanjutan, (2) Azaz keadilan (3) Upaya pencegahan terjadinya fragmentasi tanah. Adanya upaya untuk mengelola lahan pertanian untuk terus menerus dapat dimanfaatkan produksinya oleh keluarga intinya, saudara atau keponakan yang tinggal dalam satu atap, didistribusikan atau membaginya pada saudara yang tinggal diluar wilayah, mendorong tunggu tubang untuk senantiasa dapat terus mempertahankan dan memanfaatkan hasil dari lahan yang diusahakannya. Salah satu bukti dari upaya ini dapat dilihat dari besarnya surplus pangan berupa beras di wilayah Semende Darat Laut (3.116 ton), Semende Darat Ulu (3.770 ton) dan Semende Darat Tengah (3.120 ton) pada tahun 2007 (Lampiran 1). Surplus beras dari wilayah Semende sebesar 10.000 ton ini tentunya membuktikan wilayah ini eksis dalam menopang kecukupan pangan di Kabupaten Muara Enim.

Upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah tersebut dengan pelarangan untuk menjualnya, lebih ditekankan untuk mempertahankan hasil yang dapat diperoleh dari lahan tersebut kedepan. Dengan demikian harkat dan martabat manusiapun menjadi lebih diutamakan. Selain itu, penguasaan tanah dan rumah atau harta lain yang diwariskan inipun tidak dimiliki secara mutlak. Lahan pertanian yang diusahakan, hasilnya juga dibagikan untuk keluarga besar, terutama jika keluarga tersebut datang dari perantauannya. Sifat ini tercermin dari kelembagaan adat Semende yang dilambangkan dengan guci, sehingga disini tercermin azaz keadilan. Agar selalu diperoleh hasil dari lahan sawah atau kebun yang diusahakan dan mencukupi kebutuhan, maka keberadaan tanah tersebut dipertahankan, dicegah terjadinya fragmentasi lahan.

Kegiatan fisik dalam produksi pertanian biasanya dibagi menurut garis gender, walaupun dalam berbagai kondisi terdapat keberagaman dengan norma-norma lokal (Suradisastra, 1998). Seperti halnya pada masyarakat lainnya, kaum perempuan di wilayah Semendo memiliki tanggung jawab tinggi untuk memikul beban mencukupi kebutuhan pangan keluarganya. Aktivitas di bidang pertanian, memungkinkan mereka untuk meningkatkan perannya sebagai anggota keluarga yang disumbangkan dalam proses

pengambilan keputusan maupun perannya sebagai pengontrol aset produksi bahkan dalam perannya sebagai tenaga kerja yang terlihat dalam keterlibatan mereka sehari-hari terutama pada usahatani padi seperti menanam, menyiang, memanen, menjemur dan membersihkan padi.

Di kebun khususnya kopi, kaum perempuan ini terlibat dalam penyiangan dan pemangkasan, pemanenan, penjemuran dan pengolahan. Usaha agribisnis kopi sudah berkembang di wilayah ini. Bagi penikmat kopi di Kota Palembang, maka kopi Semendo adalah yang dicari. Usahatani kopi yang semuanya merupakan perkebunan rakyat di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah berturut-turut untuk tanaman menghasilkan seluas 8.112 ha, 1.876 ha dan 1.816 ha dengan produksi biji kering kopi berturut-turut sebesar 12.979 ton, 3.001 ton dan 2.905 ton (Lampiran 2).

Pada pemeliharaan ikan mas, mereka melakukan pemberian pakan dan panen. Ikan mas ini dibudidayakan di dua tempat yaitu kolam dan sawah dengan total luas kolam dan budidaya ikan di sawah di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu dan Semende Darat Tengah berturut-turut seluas 121,2 ha, 133,49 ha dan 107,86 ha dengan produksi berturut-turut sebesar 236,22 ton, 233,06 ton dan 275,85 ton (Lampiran 3).

Meskipun harta yang diwariskan selain rumah, berupa lahan terutama untuk sawah, kebun kopi dan kolam ikan, namun masih banyak komoditi pertanian yang dibudidayakan di wilayah Semende ini seperti tanaman pangan diantaranya: jagung, ubi kayu dan ubi rambat; tanaman sayuran seperti: kubis, tomat, kacang merah, cabai, kacang panjang dan bawang daun; tanaman buah-buahan seperti: durian, nangka dan pisang. Sedangkan ternak yang diusahakan adalah: sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam kampung dan itik. Beberapa aktivitas usahatani tersebut juga dilakukan bersama dengan kaum prianya. Namun demikian dengan tanggung jawab yang harus dipikul dalam rumah tangga seperti menyediakan makanan untuk keluarga dan mencuci, maka hal ini menunjukkan peran ganda dari seorang tunggu tubang sehari-harinya. Melihat aktivitas, kemampuan tunggu tubang dan masyarakat Semende dalam melakukan proses produksi pertaniannya, maka tercerminlah konsep pertanian berkelanjutan seperti yang dikemukakan oleh Reijntjes dkk (2003) mencakup: mantap secara ekologis, berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi, dan luwes.

TUNGGU TUBANG DALAM PERKEMBANGAN ZAMAN (Permasalahan)

Saat ini, menjadi seorang pewaris tunggu tubang, tidaklah membuat seorang perempuan Semendo menjadi istimewa dan berkuasa. Dalam kehidupannya sehari-hari, selain melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, mereka juga mengelola sawah dan pergi ke kebun kopi. Sebagai pewaris, mewajibkan mereka untuk tinggal di desa. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini ada tunggu tubang yang tinggal di luar desa karena

bekerja sesuai dengan pendidikannya, namun tetap mengupah orang untuk mengurus sawah dan kebun sedangkan rumah ditempati oleh anggota keluarga terdekat.

Tradisi tunggu tubang di satu sisi dirasakan menjadi suatu kungkungan bagi kemajuan mereka, terutama bagi calon-calon tunggu tubang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Namun jika disadari kembali, apakah pendidikan tinggi yang sudah dicapai tersebut menjadikan desa sebagai tempat yang tidak layak bagi mereka. Bukankah desa justru membutuhkan sentuhan tangan mereka yang sudah berpendidikan tinggi tersebut agar lebih cepat berkembang.

Pengelolaan harta waris sebagai salah satu hal yang rumit memang semestinya dipahami, karena sering terjadi peselisihan, terutama jika kaum laki-laki merasa mempunyai hak sesuai dengan keyakinannya. Apalagi jika anak dari ahli waris sudah berkeluarga disertai hasutan dari pihak lain, tentunya akan memperkeruh suasana (Nofiardi, 2009). Disinilah diperlukan pemahaman tentang peran tunggu tubang.

Tuntutan ekonomi terutama pada keluarga yang berdomisili di perantauan, dapat saja menjadi penyebab konflik. Hasil warisan dari sawah dan kebun merupakan harta yang notabene milik bersama dituntut untuk diperoleh. Namun jika karena tuntutan ekonomi, dirasakan pembagiannya tidak adil maka bisa terjadi desakan untuk menjual saja pusaka tersebut. Tentunya disinilah diperlukan kearifan terutama dari para meraje, bahkan pemangku adat setempat.

UPAYA MEMPERKUAT EKSISTENSINYA

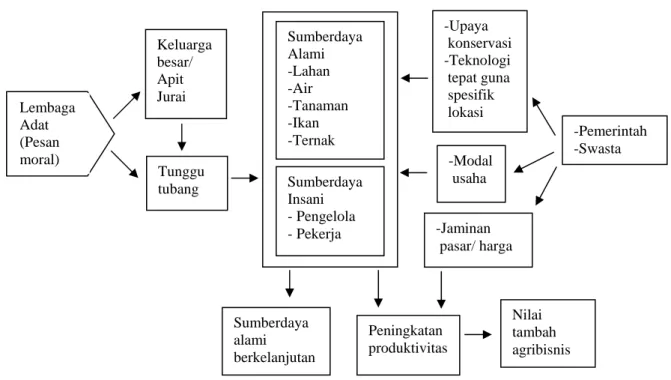

Mengikuti peran tunggu tubang ini terkait dengan upaya-upaya mencukupi kebutuhan pangan keluarga melalui peningkatan produktivitas, bagaimana melestarikan sumberdaya alam yang ada, agar hasilnya dapat diperoleh secara berkelanjutan dan memperoleh nilai tambah dari usahanya, maka untuk mempertahankan bahkan lebih memperkuat eksistensinya dalam menjalankan fungsinya, perlu dipertahankan bahkan dikembangkan akses yang dapat memberikan peluang lebih besar bagi berperannya kaum perempuan. Akses tersebut terkait dengan pengelolaan sumberdaya alami (lahan, tanaman, ternak, ikan dan air), sumberdaya insani (pengelola, pekerja), mendapatkan teknologi, modal usaha dan informasi pasar.

Menyikapi hal tersebut, terdapat dua makna dasar dalam pemberdayaan perempuan ini meliputi: peningkatan kemampuan perempuan melalui intervensi berbagai program pembangunan dan peningkatan kewenangan secara proporsional pada perempuan dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya (Uar, 2004). Oleh karenanya teknologi dan kebudayaan memang mempunyai pengaruh penting terhadap peranan wanita dalam kegiatan usahatani (Hastuti dan Irawan, 1989).

Upaya konservasi sumberdaya alami sudah dilakukan di Wilayah ini, namun perlu ditingkatkan kemampuan pelaksana dalam memilih alternatif cara konservasi, karena hal

ini akan terkait dengan jangka waktu dan investasi yang dilakukannya serta manfaat bagi generasi mendatang (Suparmoko, 1997). Keterbatasan dana untuk melakukan usaha dibidang pertanian baik langsung maupun tidak langsung, dapat diperoleh dengan mengakses modal. Pemerintah memang sudah melakukan berbagai cara untuk mempermudah masyarakat mengakses modal tersebut. Namun tentunya belum semua masyarakat yang membutuhkannya dilayani. Berbagai upaya tentunya akan terus dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengakses modal usaha ini.

Sumberdaya Alami -Lahan -Air -Tanaman -Ikan -Ternak Sumberdaya Insani - Pengelola - Pekerja -Upaya konservasi -Teknologi tepat guna spesifik lokasi -Pemerintah -Swasta Nilai tambah agribisnis -Jaminan pasar/ harga -Modal usaha Peningkatan produktivitas Keluarga besar/ Apit Jurai Lembaga Adat (Pesan moral) Tunggu tubang Sumberdaya alami berkelanjutan

Gambar 1. Penguatan peran tunggu tubang dalam pelestarian sumberdaya alami , peningkatan produktivitas dan nilai tambah agribisnis

Informasi teknologi dapat disampaikan penyuluh kepada tunggu tubang melalui kelompok-kelompok tani dalam bentuk pertemuan rutin kelompok maupun sekolah lapang yang cukup gencar dilakukan akhir-akhir ini. Selain itu perlu adanya jaminan pasar dan harga dari pemerintah (instansi terkait) dan pengusaha (swasta) agar kinerja hasil teknologi yang diperoleh memiliki nilai tambah agribisnis.

Pesan moral yang ada pada adat istiadat itu perlu disampaikan untuk terus diingatkan. Hal ini dapat dilakukan oleh pembina adat setempat yang ada di lembaga adat masing-masing baik kepada meraje maupun kepada tunggu tubang ataupun oleh meraje kepada tunggu tubang sesuai dengan fungsi dari meraje tersebut.

KESIMPULAN

1. Kelembagaan tunggu tubang merupakan salah satu contoh tatanan yang berlaku sampai saat ini yang mampu mempertahankan eksistensi dalam mengelola sumberdaya lahan dan mencegah terjadinya fragmentasi tanah sehingga membantu menopang ketahanan pangan wilayah.

2. Upaya mencukupi kebutuhan keluarga yang dilakukan oleh tunggu tubang sebagai kaum wanita memiliki peran penting. Ini ditunjukkan oleh aktivitasnya menghasilkan produksi pertanian. Oleh karena itu pendidikan dan penyuluhan yang diberikan tidak saja terkait dengan kodratnya sebagai wanita, namun perlu ditekankan juga pada teknologi, upaya konservasi untuk meningkatkan produktivitas dan usaha pertanian yang berkelanjutan.

3. Perkembangan zaman, juga mempengaruhi beberapa calon tunggu tubang terutama yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut dirasakan sebagai kungkungan. Diperlukan upaya terutama dari lembaga adat dan berbagai pihak untuk senantiasa menyampaikan dan menanamkan pesan moral ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009. Lambang Pusake Tunggu Tubang. (http:// tunggu tubang. Com/ index.php? option =com-content&view=article&id=57. 8 September 2009)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim (2008). Muara Enim Dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik, Muara Enim.

Hastuti, E.L dan B. Irawan. 1989. Dampak Teknologi dan Kebudayaan Terhadap Peranan Wanita Dalam Kegiatan Usahatani. FAE. Vol. 7 No. 2.

Kusuma, W. 2004. Nasib Pemerintahan Marga Di Sum-Sel, di Bawah Bayang-Bayang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UAD Press, Yogyakarta

Nofiardi. 2009. (http:// www.mail archive.com/rantainet@googlegroups.com/ msg11014.html. 8 September 2009).

Reijntjes, C., B. Haverkort dan AW-Bayer. 2003. Pertanian Masa Depan. Kanisius, Yogyakarta.

Soekanto, S. 2002. Hukum Adat Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumaryanto, Hermanto dan E. Pasandaran. 1996. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Social Ekonomi Petani. Prosiding Lokakarya Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air Dampaknya

Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. BPFE ,Yogyakarta. Suradisastra, K. 1998. Perspektif Keterlibatan Wanita Di Sektor Pertanian. FAE, Vol. 16,

Syahyuti, 2006. Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia. FAE, Vol. 24, No. 1.

Tim Peneliti Adat Istiadat Masyarakat Semende di Kabupaten Muara Enim. 2003. Laporan Penelitian Adat Istiadat Masyarakat Semende. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

Uar, E. D. 2004. Demokratisasi Potensi Gender dalam Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Nasionalisme Kaum Pinggiran. Salatolohy, F dan R. Pelu (ed). LkiS, Yogyakarta.

Zanikhan. 2009. Perkawinan Tunggu Tubang dan Perkawinan Kambik Anak. (http://Zanikhan, multiply,com journal/item/798. 8 September 2009).

Lampiran 1. Jumlah penduduk, luas panen, produksi, kebutuhan dan surplus beras di Wilayah Semende Tahun 2007

Kecamatan Jumlah penduduk (jiwa) Luas panen padi (ha) Produksi padi (ton GKP) Beras tersedia (ton) Kebutuhan beras (ton) Surplus beras (ton) Semende Darat Laut 14.861 1.502 8.994 4.832 1.716 3.116 Semende Darat Ulu 17.865 1.930 10.858 5.833 2.063 3.770 Semende Darat Tengah 10.611 1.272 8.089 4.345 1.225 3.120 Jumlah 43.337 4.704 27.941 15.010 5.004 10.006

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim (2008). Muara Enim Dalam Angka 2007.

Lampiran 2. Luas tanam dan produksi kopi di Wilayah Semende Tahun 2007 Luas tanaman (ha)

Kecamatan Belum menghasilkan Menghasilkan Tidak menghasilkan Produksi (ton)

Semende Darat Laut 1.537 8.112 710 12.979,2

Semende Darat Ulu 495 1.876 218 3.001,6

Semende Darat Tengah 512 1.816 215 2.905,6

Jumlah 2.544 11.804 1.143 18.886,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim (2008). Muara Enim Dalam Angka 2007.

Lampiran 3. Luas areal dan produksi ikan budidaya di Wilayah Semende Tahun 2007

Kolam Sawah Kecamatan

Luas (ha) Produksi (ton) Luas (ha) Produksi (ton)

Semende Darat Laut 84,0 195,5 37,2 40,7

Semende Darat Ulu 95,6 191,6 37,9 41,5

Semende Darat Tengah 71,9 235,6 36,0 40,2

Jumlah 251,5 622,8 111,1 122,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim (2008). Muara Enim Dalam Angka 2007.